春の「笑なん」

日本農業新聞で連載中の島田洋七さんの自伝エッセイ「笑ってなんぼじゃ!」略して「笑なん」。洋七さんは高校野球の強豪校、広島広陵高校に進学します。中学ではキャプテンだった洋七さんですが、広陵高校野球部でレギュラーの座を取れるでしょうか。そんな頃のお話です。 佐賀では、ばあちゃんの掃除の仕事についていった以外は、特に何もしてんへんかったんやけど、1回だけ城南中学の野球部の練習を見に行った。

佐賀では、ばあちゃんの掃除の仕事についていった以外は、特に何もしてんへんかったんやけど、1回だけ城南中学の野球部の練習を見に行った。 皆で飲んで騒いでいたときに、突然A君が泣き出した。「どないしたんや? 何泣いてる?」「やっぱりキャプテンは今でもキャプテンや」「ん? どういうこっちゃ?」「俺、正直に言うけど、実は詐欺罪で警察に捕まったことがあるんや」

皆で飲んで騒いでいたときに、突然A君が泣き出した。「どないしたんや? 何泣いてる?」「やっぱりキャプテンは今でもキャプテンや」「ん? どういうこっちゃ?」「俺、正直に言うけど、実は詐欺罪で警察に捕まったことがあるんや」 「刑務所ではテレビも見せてもらえるんやけど、そこでもしょっちゅうキャプテンが出てる。コマーシャルにも出てる。毎日、キャプテンの顔を見てた。徳永くん、あんなに頑張っているのに、俺は……」

「刑務所ではテレビも見せてもらえるんやけど、そこでもしょっちゅうキャプテンが出てる。コマーシャルにも出てる。毎日、キャプテンの顔を見てた。徳永くん、あんなに頑張っているのに、俺は……」 短い春休みも終わって、いよいよ待ちに待った広陵高校に入学や!入学式には、かあちゃんも来てくれた。着物姿で父兄の席に座るかあちゃんを見たときは、やっぱりうれしかったなあ。

短い春休みも終わって、いよいよ待ちに待った広陵高校に入学や!入学式には、かあちゃんも来てくれた。着物姿で父兄の席に座るかあちゃんを見たときは、やっぱりうれしかったなあ。 その数は30とか50やないよ。ざっと数えて250人。一学年がだいたい700人やから、三分の一が野球部に入部希望やったんよ。

その数は30とか50やないよ。ざっと数えて250人。一学年がだいたい700人やから、三分の一が野球部に入部希望やったんよ。 実際に目の前で河井を見て、俺は心の底から『二塁にしといてよかった』と思ったよ(笑)。俺の身長は164センチ。そびえるような大男に見えた河井も175センチと、それほど大柄ではなかった。けど、がっちりとした体格で、「とても太刀打ちできん」と思わせるようなオーラが全身を覆ってたんや。

実際に目の前で河井を見て、俺は心の底から『二塁にしといてよかった』と思ったよ(笑)。俺の身長は164センチ。そびえるような大男に見えた河井も175センチと、それほど大柄ではなかった。けど、がっちりとした体格で、「とても太刀打ちできん」と思わせるようなオーラが全身を覆ってたんや。 広陵高校の野球部は、設備もすごかった。その頃は、本物のプロ野球のキャンプやら練習場は見たことないから、比べられんのやけど、広陵の練習場を見て「プロ並や!」と思った。

広陵高校の野球部は、設備もすごかった。その頃は、本物のプロ野球のキャンプやら練習場は見たことないから、比べられんのやけど、広陵の練習場を見て「プロ並や!」と思った。 ボールは毎日、縫い目の破れや糸のほつれを点検し、破れているボールは、新入生が家に持って帰って補修せんといかん。また、このボールの数が半端ないんや。

ボールは毎日、縫い目の破れや糸のほつれを点検し、破れているボールは、新入生が家に持って帰って補修せんといかん。また、このボールの数が半端ないんや。 かっ飛ばした球が、ときに金網を越えて、近所の屋根を直撃して瓦を割ってしまうことがあるんや。そのために部室の裏には瓦が何枚も積んであった。

かっ飛ばした球が、ときに金網を越えて、近所の屋根を直撃して瓦を割ってしまうことがあるんや。そのために部室の裏には瓦が何枚も積んであった。 怒られたことはいっぺんもなかった。そこのお家も慣れているのか、「暑いのに大変やね」と、逆にねぎらってくれて、冷たい麦茶なんかを飲ませてくれるんよ。これが楽しみで楽しみで。

怒られたことはいっぺんもなかった。そこのお家も慣れているのか、「暑いのに大変やね」と、逆にねぎらってくれて、冷たい麦茶なんかを飲ませてくれるんよ。これが楽しみで楽しみで。 さすがスポーツの強い広陵だけに先生も心得たもんや。「成績は試験の点数だけじゃないけん。悪いことをせんで、毎日、さぼらんと授業に出席してりゃ、それも成績として評価せにゃいかんことやとわしは思っとる」と俺ら運動部の生徒を安心させてくれた。

さすがスポーツの強い広陵だけに先生も心得たもんや。「成績は試験の点数だけじゃないけん。悪いことをせんで、毎日、さぼらんと授業に出席してりゃ、それも成績として評価せにゃいかんことやとわしは思っとる」と俺ら運動部の生徒を安心させてくれた。 街を歩いていても、広陵の野球部だとわかると、女子高生たちの間から「キャーッ!」と黄色い歓声が上がるくらいやもん。そこで重要になってくるのが野球部のバッチや。

街を歩いていても、広陵の野球部だとわかると、女子高生たちの間から「キャーッ!」と黄色い歓声が上がるくらいやもん。そこで重要になってくるのが野球部のバッチや。 河村さんの荷物を持つのは1年生の2人で、2年生の先輩は自分のバッグだけでよかった。“かっぽん”と呼ばれる河村さんは、旅館の息子で、「食っていけよ」と、旅館のまかないを振る舞ってくれることも多かった。

河村さんの荷物を持つのは1年生の2人で、2年生の先輩は自分のバッグだけでよかった。“かっぽん”と呼ばれる河村さんは、旅館の息子で、「食っていけよ」と、旅館のまかないを振る舞ってくれることも多かった。 野球部と応援団は、バス15台に分乗して甲子園に向かった。先頭のバスは監督とレギュラー選手と補欠。2台目と3台目は俺たち、“その他大勢”の部員。先頭を走るバスを見ながら、小さな声で誰かが言うた。

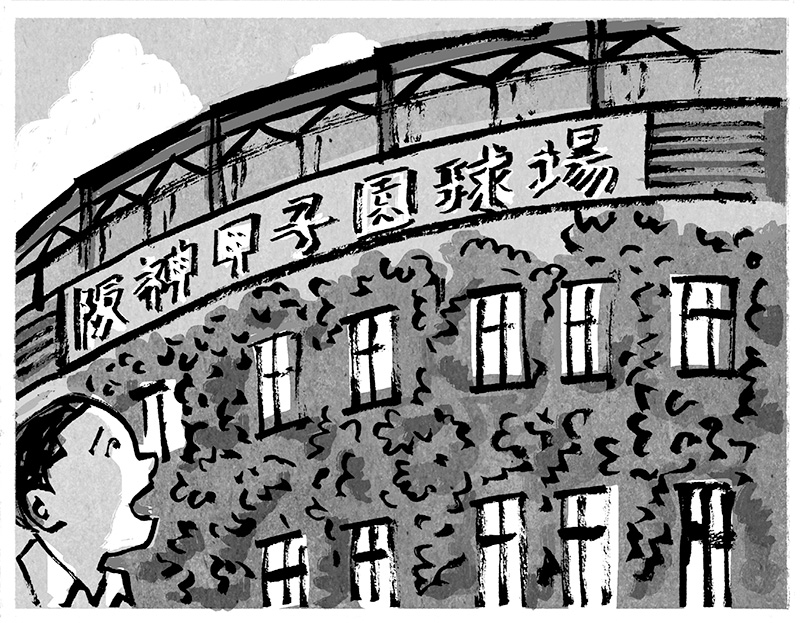

野球部と応援団は、バス15台に分乗して甲子園に向かった。先頭のバスは監督とレギュラー選手と補欠。2台目と3台目は俺たち、“その他大勢”の部員。先頭を走るバスを見ながら、小さな声で誰かが言うた。 レギュラー選手は連盟指定の旅館に泊まり、俺ら“その他大勢”は、あちこちの宿屋に分かれて泊まった。昭和40年8月。俺は、夢にまで見た阪神甲子園球場にいた。

レギュラー選手は連盟指定の旅館に泊まり、俺ら“その他大勢”は、あちこちの宿屋に分かれて泊まった。昭和40年8月。俺は、夢にまで見た阪神甲子園球場にいた。 学校帰りは、どこにも寄り道せず、ほとんど毎日、かあちゃんが働く蘇州飯店に立ち寄って一緒にご飯を食べた。だって寄り道する体力なんてないのよ。

学校帰りは、どこにも寄り道せず、ほとんど毎日、かあちゃんが働く蘇州飯店に立ち寄って一緒にご飯を食べた。だって寄り道する体力なんてないのよ。 「うどんの中に髪の毛が入っていると言うたら、もう一杯食えるんちゃうか?」「おお、それええかも」と誰からとなく声があがった。

「うどんの中に髪の毛が入っていると言うたら、もう一杯食えるんちゃうか?」「おお、それええかも」と誰からとなく声があがった。 マネージャーは、自分の髪の毛を抜いてうどんの中に入れた。「おっちゃん、おっちゃん~!」クレームを言うんやからと、ちょっと険しい声で呼んでみた。すると、厨房の向こうからのれん越しのおっちゃんが顔を出した。

マネージャーは、自分の髪の毛を抜いてうどんの中に入れた。「おっちゃん、おっちゃん~!」クレームを言うんやからと、ちょっと険しい声で呼んでみた。すると、厨房の向こうからのれん越しのおっちゃんが顔を出した。 店の中は真っ暗闇。「何も見えんな」「どうしよう」そんなことを小声でささやき合っていたときに、誰かが言うた。「チャンス!」その意味は、全員がすぐに理解した。俺らは一斉に出口に向かってダッシュした。ベースランニングの練習のときより、俊敏に体が動いた(笑)。

店の中は真っ暗闇。「何も見えんな」「どうしよう」そんなことを小声でささやき合っていたときに、誰かが言うた。「チャンス!」その意味は、全員がすぐに理解した。俺らは一斉に出口に向かってダッシュした。ベースランニングの練習のときより、俊敏に体が動いた(笑)。 「危ないっ!」俺は、大声でショートに声をかけた。その時やった。別の打球が俺をめがけて飛んできた。ショートに向かってグローブを差し出した俺の左の肘を打球が直撃したんや。「うっ!」俺は肘を抱えて、その場にうずくまるしかなかった。

「危ないっ!」俺は、大声でショートに声をかけた。その時やった。別の打球が俺をめがけて飛んできた。ショートに向かってグローブを差し出した俺の左の肘を打球が直撃したんや。「うっ!」俺は肘を抱えて、その場にうずくまるしかなかった。 痛いけれども、まだ、これくらいは平気やと俺は思ってたんや。ところが、腫れはなかなか引かずに、痛みもずっと続いた。

痛いけれども、まだ、これくらいは平気やと俺は思ってたんや。ところが、腫れはなかなか引かずに、痛みもずっと続いた。 俺はまた不安になって別の病院に行った。そしたら、そこのお医者さんは、「肘の軟骨にひびが入っているかもしれん。でも、2、3ヶ月もしたら治るやろ」と言うてくれた。

俺はまた不安になって別の病院に行った。そしたら、そこのお医者さんは、「肘の軟骨にひびが入っているかもしれん。でも、2、3ヶ月もしたら治るやろ」と言うてくれた。 もう野球ができんようになるかと思ったら、涙が止まらんかった。なぜか自然に足が太田川の河原に向かっていた。 誰もおらん地面に座り込んで、俺は泣いた。拭いても拭いても涙があふれてきた。

もう野球ができんようになるかと思ったら、涙が止まらんかった。なぜか自然に足が太田川の河原に向かっていた。 誰もおらん地面に座り込んで、俺は泣いた。拭いても拭いても涙があふれてきた。 俺はけがのことをばあちゃんに報告せんといかんと思って、近くで八百屋をしている親戚のところに電話を借りに行くことにした。電話をかけたら、ばあちゃんはいた。「ばあちゃん、俺、もうあかん」

俺はけがのことをばあちゃんに報告せんといかんと思って、近くで八百屋をしている親戚のところに電話を借りに行くことにした。電話をかけたら、ばあちゃんはいた。「ばあちゃん、俺、もうあかん」 おじさんは何も言わずに立ち上がり「アキやん、これ、飲め」と、涙でくしゃくしゃになった顔で、店のジュースの栓を抜いて俺にくれた。

おじさんは何も言わずに立ち上がり「アキやん、これ、飲め」と、涙でくしゃくしゃになった顔で、店のジュースの栓を抜いて俺にくれた。 野球部を辞めてからは、何もする気にならんで、退屈しのぎに近くの高速道路の橋脚の壁を相手に毎日キャッチボールをして過ごした。

野球部を辞めてからは、何もする気にならんで、退屈しのぎに近くの高速道路の橋脚の壁を相手に毎日キャッチボールをして過ごした。 タートルネックのセーターにブレザーを着ていた河井は、ずいぶん大人びて見えた。髪も少し伸びている。背が高い河井がそんな格好をして俺と並んだら、まるで大人と子供やった。

タートルネックのセーターにブレザーを着ていた河井は、ずいぶん大人びて見えた。髪も少し伸びている。背が高い河井がそんな格好をして俺と並んだら、まるで大人と子供やった。 試合なんてとても見に行く気分にはならんから、毎日、新聞で試合結果をチェックした。広陵は一回戦、二回戦と順調に勝ち進んでいた。ところが三回戦でつまづいてしもた。「強豪広陵三回戦で敗退」新聞の地方版では、そこそこ大きく報道された。その文字を見たとき、残念な気持ち半分、ほっとした気持ちが半分。

試合なんてとても見に行く気分にはならんから、毎日、新聞で試合結果をチェックした。広陵は一回戦、二回戦と順調に勝ち進んでいた。ところが三回戦でつまづいてしもた。「強豪広陵三回戦で敗退」新聞の地方版では、そこそこ大きく報道された。その文字を見たとき、残念な気持ち半分、ほっとした気持ちが半分。