みなさんこんにちは!本日(4/22)夜の9時から「レポTV」に出演します。TVといっても地上波ではありません。BSでもありません。USTREAMという動画配信です。でも「レポTV」って言いはっているからTVでオッケーオーライ!

「レポTV 北尾トロアワー with えのきどいちろう」ということで北尾さんとえのきどさんが毎回ホストをつとめていらっしゃいます。本日はゲストに南伸坊さんとわたしが出演します。

(※放送が終わったので、今はYOUTUBEにアーカイブとして上がってます。当日は、えのきどいちろうさんがお風邪で出演はせず、外野から見守ってました。「レポTV 2014.4.22 えのきどは見ていた(やりづらい)YOUTUBE版」はコチラ!)

レポTV 北尾トロアワー with えのきどいちろうUSTREAMはコチラ!

そのまえにまず「季刊レポ」という雑誌があります。編集人が北尾トロさんです。奥付には「レポ4つの約束」と題された文章が入っています。

1、「レポ」は編集人、北尾トロから読者への超分厚い手紙です!

2、読んでも人生の役に立たないノンフィクションが満載です!

3、ジャーナリスト魂とは無縁の、マニアックな視点、とぼけた風味、イイ腰の引け具合、を大事にします!

4、定期読者には毎月、何かがポストに届きます!

「レポ」はすでに15号、巻を重ねて、そのうち5、6冊はSOLDOUTになっています。

「季刊レポ」のサイトはコチラ!

最近「レポTV」のアーカイブがYOUTUBEにもアップされたようで、わたしも何本か見ましたが、これは傑作だなーと思ったのは、いとうせいこうさんがゲストの回。前半は通信空手の話(これがレポ的で実にくだらなくてオモロい)で、後半うってかわってマジメな最近の雑誌にたいする批評(レポはこういう危機意識をもって作られたんだと納得)が胸を熱くする。

レポTV 2012.2.21 いとうせいこう生登場!

わたしはなんで呼んでもらったかというと、「レポ」は「山田うどん」が援助していて4号前くらいから表4にイラストレーションで「山田うどん」の宣伝を入れているんです。わたしは次号の表4の絵を伸坊さんから紹介されて描くのです。宣伝といっても「まったく好きに描いていいです!」といわれてますけどね。

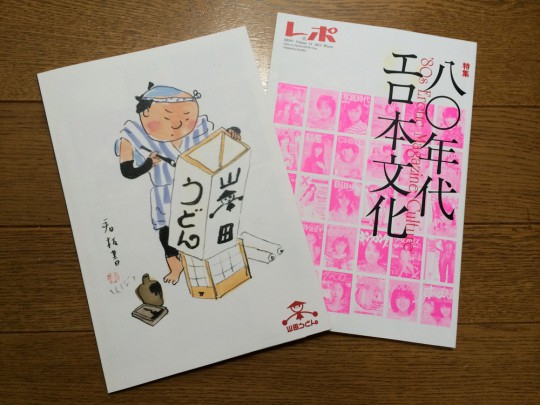

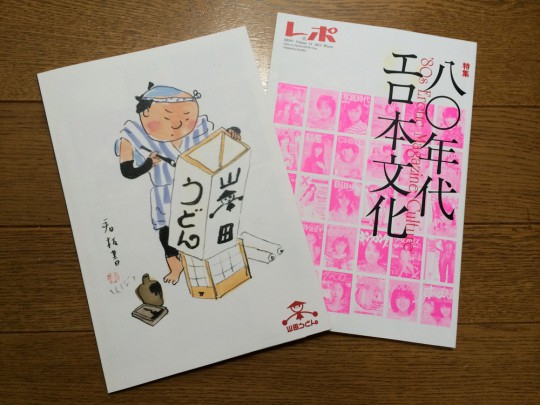

南伸坊さん描く「山田うどん」(15号掲載)と14号「特集 80年代エロ本文化」の表紙

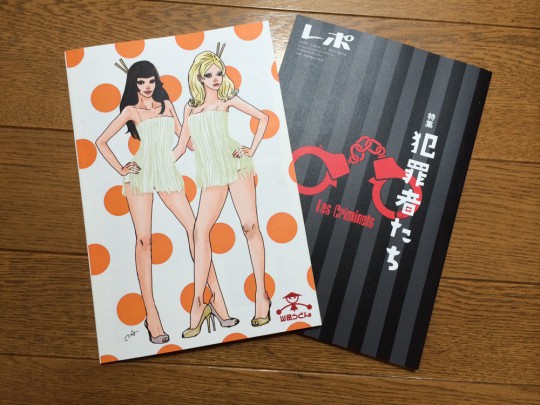

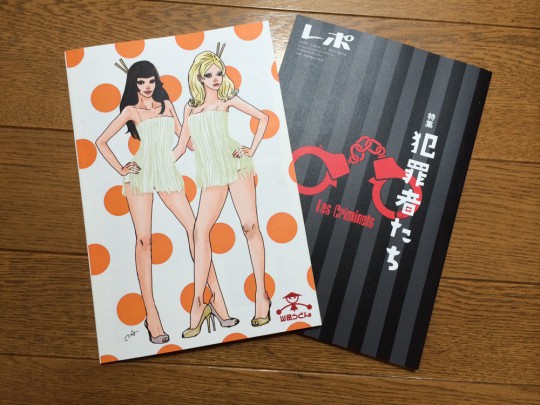

やまだないとさん描く「山田うどん」ドレスがうどんで割り箸の髪飾り(14号掲載)と15号「特集 犯罪者たち」の表紙

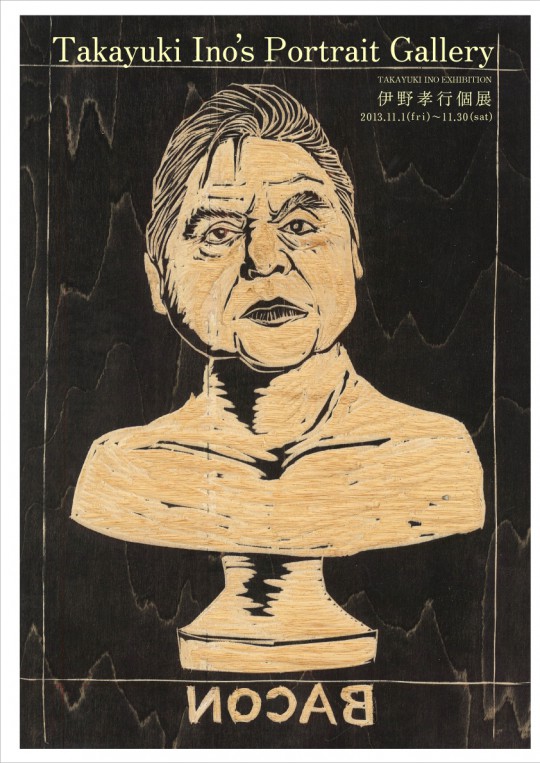

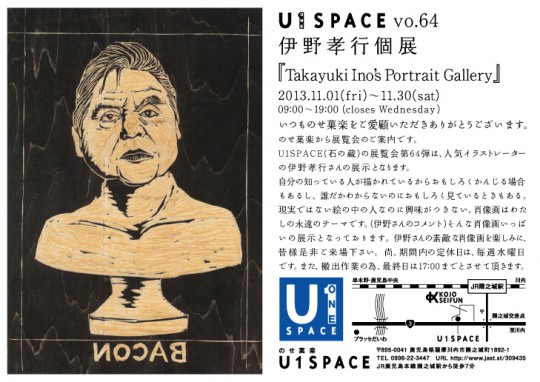

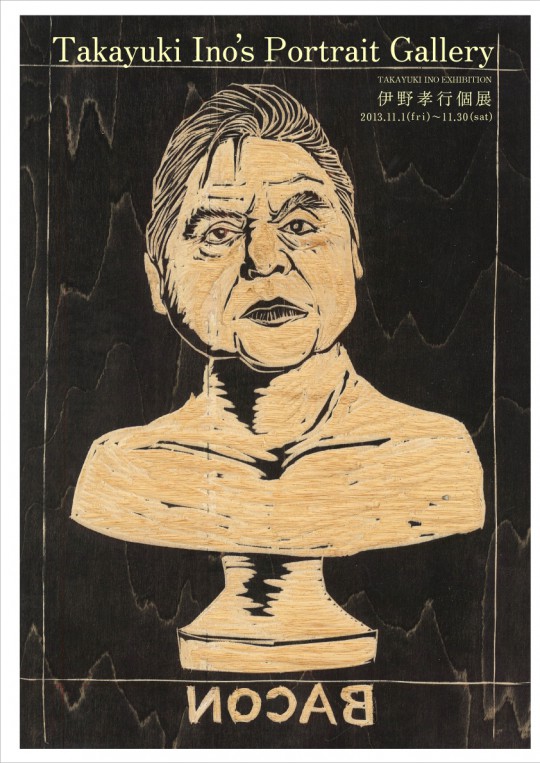

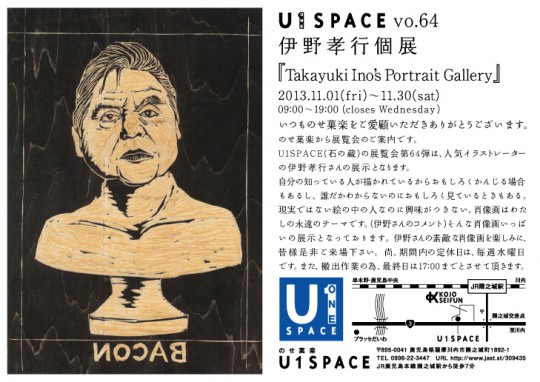

おいどんは11月1日〜30日まで、鹿児島で個展するたい!…というわけで鹿児島は薩摩川内市隈之城町のギャラリー「U1 SPACE」で個展「Takayuki Ino’s Portrait Gallery」をやります。おちかくの方は是非お立ち寄りください。

はい、よろしくおねがいします。スペースがひろいので50点くらい展示します。

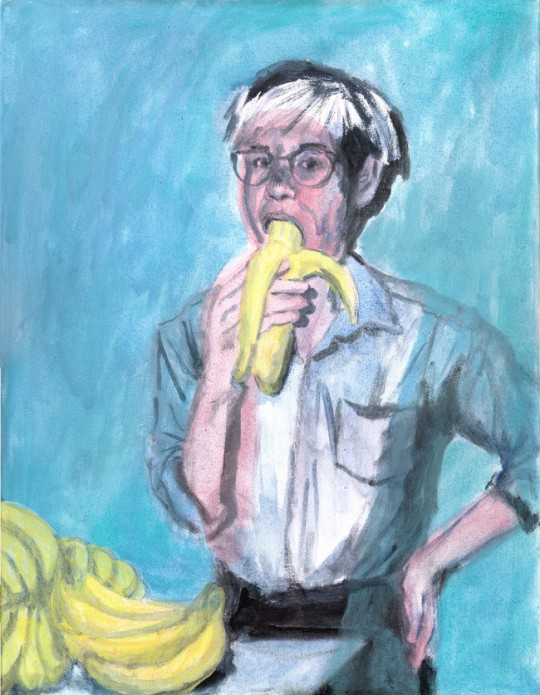

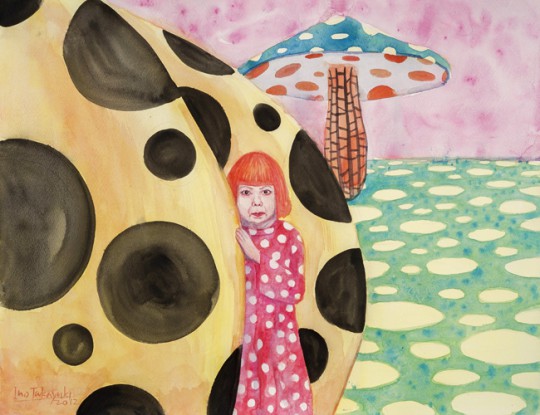

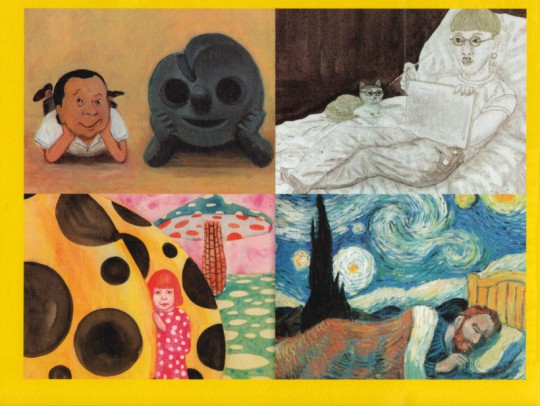

はい、よろしくおねがいします。スペースがひろいので50点くらい展示します。 ↑この画像は展示の内容とは関係ありません。フォルダを整理してたらでてきたので「芸術の秋」ということでのせてみました。

↑この画像は展示の内容とは関係ありません。フォルダを整理してたらでてきたので「芸術の秋」ということでのせてみました。

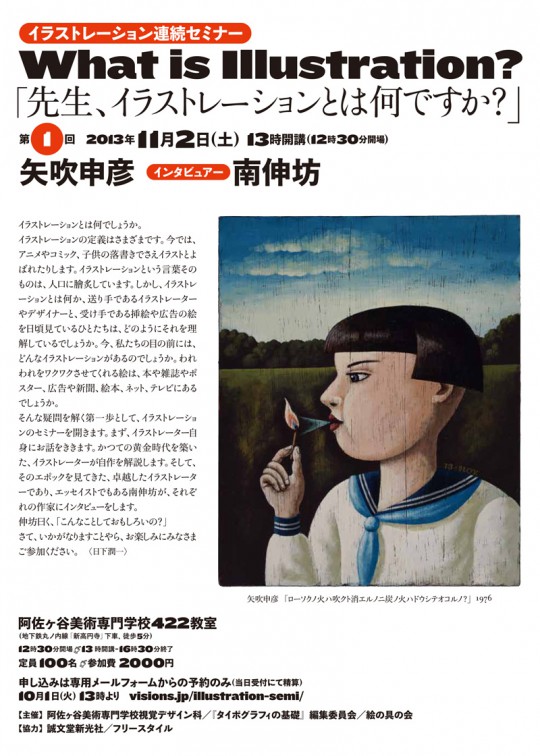

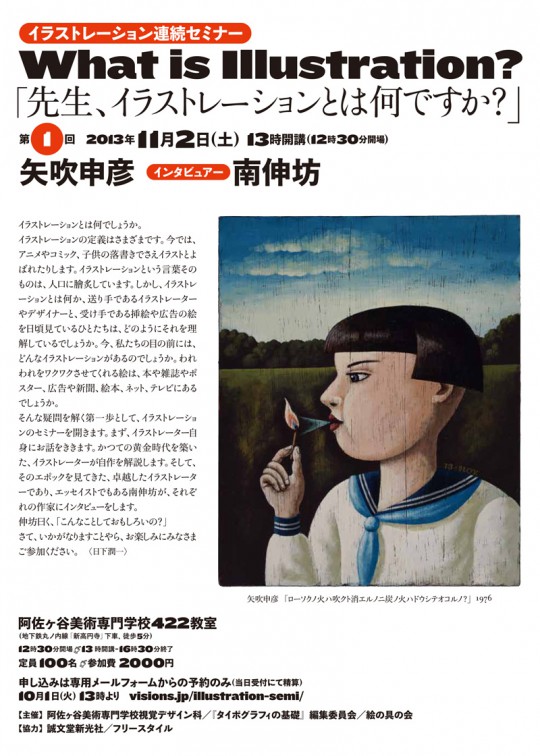

さて、「イラストレーションセミナー」もますます近づいてきましたよ。専門的な内容です。ただのトークショーではありません。お申し込みはコチラから。↓第一回イラストレーションセミナー 矢吹申彦×南伸坊

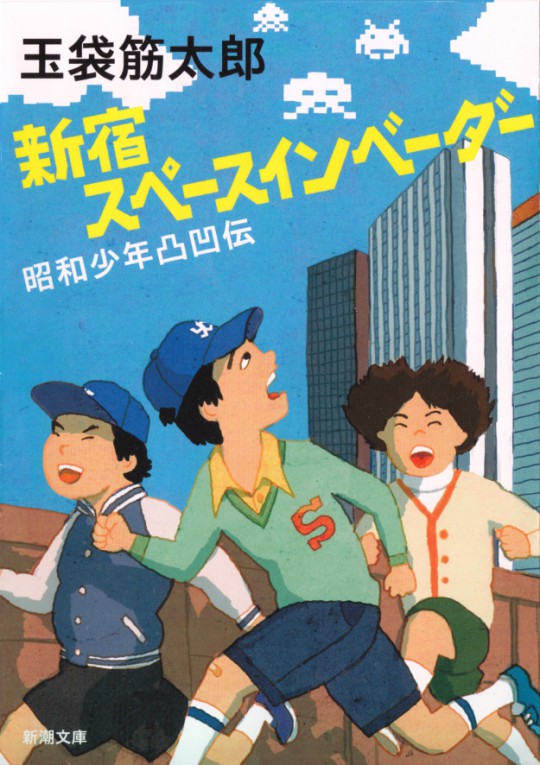

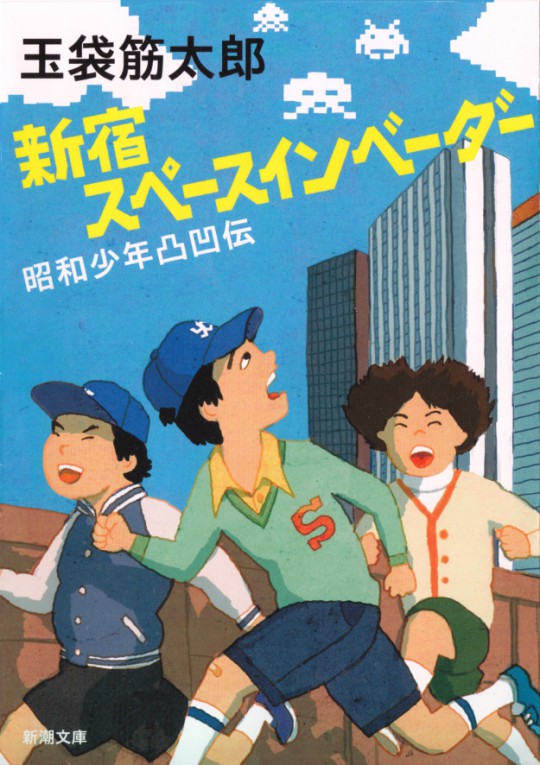

本日は2つのお知らせです。まずひとつめは新潮文庫より発売された玉袋筋太郎著「新宿スペースインベーダー」のカバーを描きました。装幀は新潮社装幀室の二宮大輔さん。

この本はお世辞ぬきでおもしろかった。西新宿で生まれ育った著者が小学校5年生のときの自伝的小説。ちょうど西新宿に高層ビルが建ちはじめた頃の話である。わたしのような田舎のガキとくらべて、都会のガキが特別かわったものではなく、あ〜子供ってみんなそうだよなぁ〜と感じるところもあるのだが、やはり遊び場が「新宿」ということで田舎者には絶対あじわえないスケール感がある。また後年、ビートたけしの弟子となる玉袋筋太郎さんならではの遊びの発想というものが、やはりおもしろい。小学校の生徒を使ってボクシングの興行をうったり、サラ金の真似がしたくて貧乏な友達にむりやり金を貸し付けたり…、でも子供の純真な感情で読者をホロッとさせるエピソードもいくつかあり、その語り口がとてもうまい。高層ビルが建ち並ぶ今の西新宿には人の住むところなどないが、昔は(といっても、昔でさえ新宿が地元というのは特別なことだったようだ)子供たちがいて銭湯があってぎゃーぎゃー遊びまくっていたのであった。

この本はお世辞ぬきでおもしろかった。西新宿で生まれ育った著者が小学校5年生のときの自伝的小説。ちょうど西新宿に高層ビルが建ちはじめた頃の話である。わたしのような田舎のガキとくらべて、都会のガキが特別かわったものではなく、あ〜子供ってみんなそうだよなぁ〜と感じるところもあるのだが、やはり遊び場が「新宿」ということで田舎者には絶対あじわえないスケール感がある。また後年、ビートたけしの弟子となる玉袋筋太郎さんならではの遊びの発想というものが、やはりおもしろい。小学校の生徒を使ってボクシングの興行をうったり、サラ金の真似がしたくて貧乏な友達にむりやり金を貸し付けたり…、でも子供の純真な感情で読者をホロッとさせるエピソードもいくつかあり、その語り口がとてもうまい。高層ビルが建ち並ぶ今の西新宿には人の住むところなどないが、昔は(といっても、昔でさえ新宿が地元というのは特別なことだったようだ)子供たちがいて銭湯があってぎゃーぎゃー遊びまくっていたのであった。

しかし名前というものは本人が出世すると立派にみえてくるものだ。NHKではさすがに「玉ちゃん」という名前になっていたりするが「玉袋筋太郎」とはなんとかっこいい名前であろうか。「玉川勝太郎」に字面が似ているからか浪曲師の名前のようである。玉袋筋太郎さんは昔から「浅草キッド」としてテレビで見ているのでずいぶん年上の気がしていたが実は1967年うまれで、わたしの4こしか上でなかった。この小説は小学校5年生の話だから、わたしは小学校1年生のときだ。同世代である。どんな格好してたっけ?と思い出しながら絵を描きました。

さて、もうひとつはイラストレーション連続セミナーのお知らせです。私は阿佐ヶ谷美術専門学校の卒業生じゃありませんが縁あってお手伝いしているので宣伝をば。 エポックをつくってきたイラストレーターに南伸坊さんがはなしを聞きます。黄金期のイラストレーターと我々低迷期の若い世代のイラストレーターではイラストレーションに対する意識がちがうと思いますね。「イラストレーションってこんなもんだよなぁ」と今は思っているけど、エポックをつくってきた人には「イラストレーションってもっとこういうものなんだ!」というのがあったはず。社会状況がかわってなんとなく自然にこうなっちゃった…という面はあるけど、人間が環境をつくり、環境が人間をつくる、という太古の昔より繰り返されてきた循環はイラストレーション界にもあてはまる。なのでこれは世代をこえた問題でもあります。またイラストレーションだけがずぶずぶ沈んでいる、という状況ではなくて出版も広告も似たようなことになっていると思う。聞き手がイラストレーターでもあり、デザイナーでもあり、編集者でもあり、文筆家でもあり、なにより「面白い」ことにこだわりつづける南伸坊さんということで、今までとはちがったセミナーになりそうです。なのでイラストレーターや志望の方だけでなく、イラストレーションを発注する編集者やデザイナーの方々にもご参加していただけたらうれしいです。場所は阿佐ヶ谷美術専門学校ですが一般に公開されていてどなたでも参加できます。本日10月1日13時より受付開始です。お申し込みはこちらから!

エポックをつくってきたイラストレーターに南伸坊さんがはなしを聞きます。黄金期のイラストレーターと我々低迷期の若い世代のイラストレーターではイラストレーションに対する意識がちがうと思いますね。「イラストレーションってこんなもんだよなぁ」と今は思っているけど、エポックをつくってきた人には「イラストレーションってもっとこういうものなんだ!」というのがあったはず。社会状況がかわってなんとなく自然にこうなっちゃった…という面はあるけど、人間が環境をつくり、環境が人間をつくる、という太古の昔より繰り返されてきた循環はイラストレーション界にもあてはまる。なのでこれは世代をこえた問題でもあります。またイラストレーションだけがずぶずぶ沈んでいる、という状況ではなくて出版も広告も似たようなことになっていると思う。聞き手がイラストレーターでもあり、デザイナーでもあり、編集者でもあり、文筆家でもあり、なにより「面白い」ことにこだわりつづける南伸坊さんということで、今までとはちがったセミナーになりそうです。なのでイラストレーターや志望の方だけでなく、イラストレーションを発注する編集者やデザイナーの方々にもご参加していただけたらうれしいです。場所は阿佐ヶ谷美術専門学校ですが一般に公開されていてどなたでも参加できます。本日10月1日13時より受付開始です。お申し込みはこちらから!

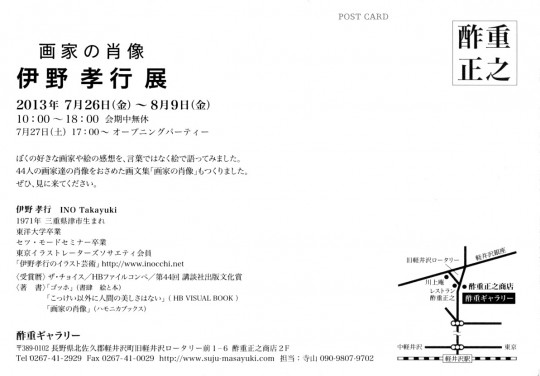

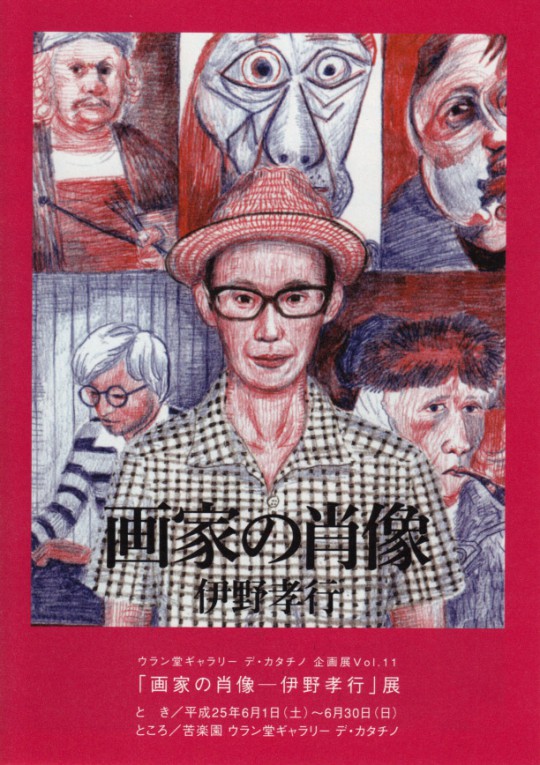

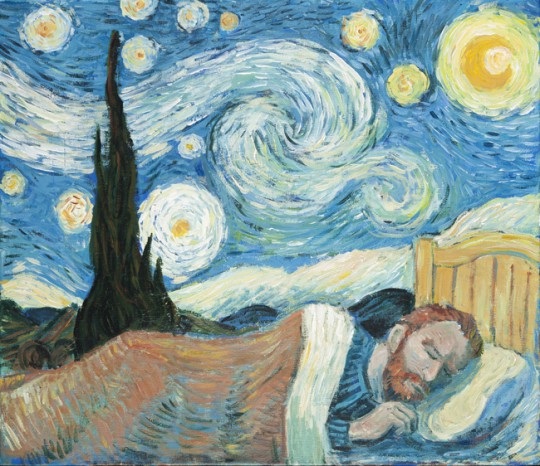

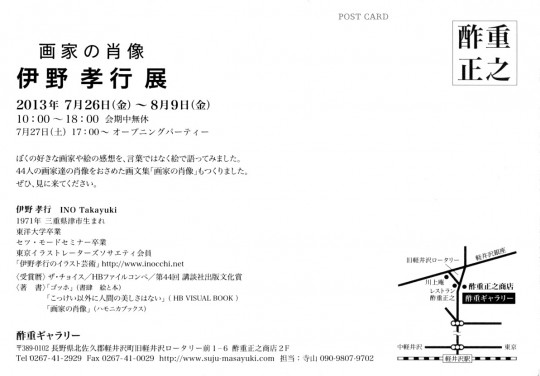

今週の金曜日7/26から8/9まで「画家の肖像」が軽井沢に巡回します。会期中無休。みなさ〜ん!軽井沢はお金持ちのためだけの避暑地ではありません。東京から新幹線で片道1時間、新幹線の電車賃は5000円くらいだっけかな?とにかくあ、っと言うまに行ける真夏の別天地。これは行くしかない。私の展示はさておいても。 そんなわけで今週のメニューは個展の宣伝と、軽井沢にたくさんある美術館の紹介、そしておまけに「ねんど」の作品?です。

そんなわけで今週のメニューは個展の宣伝と、軽井沢にたくさんある美術館の紹介、そしておまけに「ねんど」の作品?です。 またまたこの絵ですみませんね、DMに使ったもんだから。軽井沢のメインストリートにある「酢重正之商店」の2階の「酢重ギャラリー」で開催します。「酢重正之商店」の「醤油豆」という味噌が最高なんでそれを買うついでに2階にあがってください。ここのギャラリーは友人の版画家兼イラストレーターの田嶋健(小澤 征悦にクリソツ)さんが毎年個展をしているところで、あとはアーティストの佐々木卓也さんも毎年されています。

またまたこの絵ですみませんね、DMに使ったもんだから。軽井沢のメインストリートにある「酢重正之商店」の2階の「酢重ギャラリー」で開催します。「酢重正之商店」の「醤油豆」という味噌が最高なんでそれを買うついでに2階にあがってください。ここのギャラリーは友人の版画家兼イラストレーターの田嶋健(小澤 征悦にクリソツ)さんが毎年個展をしているところで、あとはアーティストの佐々木卓也さんも毎年されています。 この画像、クリックするとでっかくなります。

この画像、クリックするとでっかくなります。

「酢重ギャラリー」のページはコチラ。

27日の土曜日がオープニングパーティーがあってぼくも行きますのでぜひお会いしましょう。

◯軽井沢のオススメ。

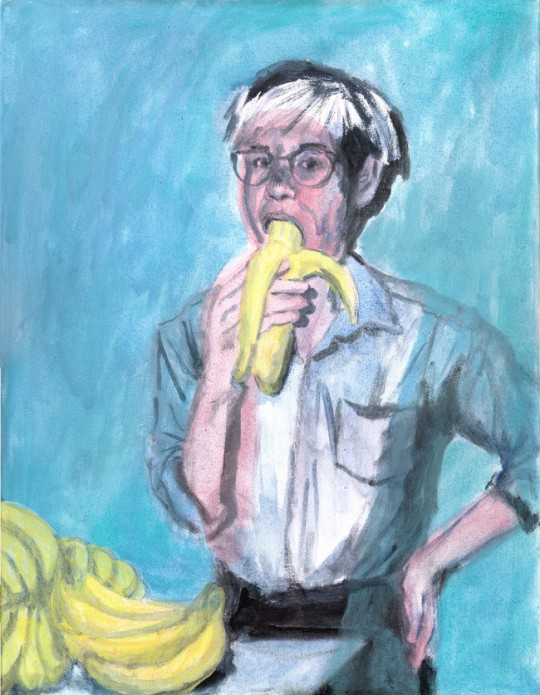

さて、軽井沢は去年はじめて行っただけで、なにかをオススメするほどの人間ではないのだが、サイクリングがとても爽快だ。サイクリングは必然的に別荘見学にもなるのだが、「ケッ!いいよな〜金持ちはよ〜っ」などと思いながら、地獄の暑さの東京に戻るまでのひとときをママチャリをコキコキするのも庶民的避暑の過ごし方である。しかしそんな金持ちと庶民の垣根をこえ、芸術の前ではおたがいひとりの人間として作品にむかうことができるのだ。軽井沢はアートの町でもある。まず必ず行かなければならない、絶対におさえておかねばならないのは「セゾン現代美術館」である。館に入る前にお庭の美しさに感動するだろう。セゾングループ華やかなりし頃に買い集めた作品は粒ぞろいで、さして広くない美術館であるが非常に満足感を覚えた。ウォーホルももちろんあるよ。 現代美術を専門にあつかう美術館はあと二つあり、ひとつはその名も「軽井沢現代美術館」だ。ものすご〜く急な坂道の上にあり、さすがに自転車も降りて押さねばあがれない。軽井沢ではめずらしい「汗」というものをかくだろう。やっとのことでたどりつくと(たぶん車で行くと楽勝に行ける)サービスで「りんごジュース」を出してくれた。草間彌生や奈良美智の作品がたくさんあったが、実はここは神保町の三省堂にある「海画廊」の経営なのだ。以前神保町の喫茶店でバイトしていたときに画廊のオーナーがときどき来ていた。画商というのもぼくにはよくわからない世界のままである。

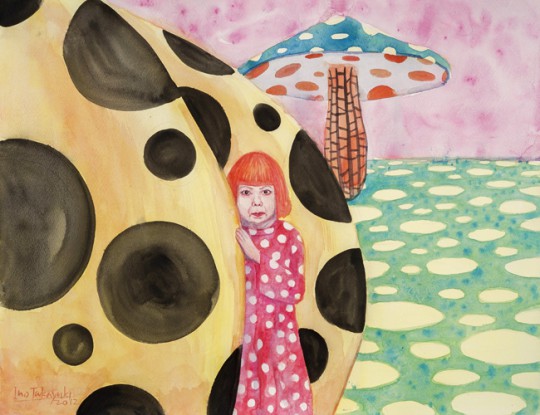

現代美術を専門にあつかう美術館はあと二つあり、ひとつはその名も「軽井沢現代美術館」だ。ものすご〜く急な坂道の上にあり、さすがに自転車も降りて押さねばあがれない。軽井沢ではめずらしい「汗」というものをかくだろう。やっとのことでたどりつくと(たぶん車で行くと楽勝に行ける)サービスで「りんごジュース」を出してくれた。草間彌生や奈良美智の作品がたくさんあったが、実はここは神保町の三省堂にある「海画廊」の経営なのだ。以前神保町の喫茶店でバイトしていたときに画廊のオーナーがときどき来ていた。画商というのもぼくにはよくわからない世界のままである。 もうひとつは軽井沢駅からもほど近い「軽井沢ニューアートミュージアム」で去年オープンしたばかり。ここは入場料が高い!(実は田嶋さんにタダ券もらって見たんだけど)去年見たときは「具体」の作品が充実していた。あと東京芸大の学長さんのイルカのアート作品もあったっけ…。よくわからん…。軽井沢は観光地なので珈琲一杯もわりと高い値段設定なのだが、美術館までも軽井沢価格なのだろうか。ああ、それともうひとつ「旅のみやげ話」に欠かせない美術館がある。「軽井沢千住博美術館」である。とにかく去年、田嶋健さん、ギャラリーの寺山章子さんに「とにかく行ってみてよ!」と言われこれまた自転車をこきこき(自転車だとけっこう遠い)行ったのだが、う〜む…これは!と思わずにいられない内容であった。さっそく「行って来たよ!」「どうだった?」「……」はい、ここから先の会話は各自想像するように。今年は脇田和さんの「脇田美術館」に行ってみたいと思っている。

もうひとつは軽井沢駅からもほど近い「軽井沢ニューアートミュージアム」で去年オープンしたばかり。ここは入場料が高い!(実は田嶋さんにタダ券もらって見たんだけど)去年見たときは「具体」の作品が充実していた。あと東京芸大の学長さんのイルカのアート作品もあったっけ…。よくわからん…。軽井沢は観光地なので珈琲一杯もわりと高い値段設定なのだが、美術館までも軽井沢価格なのだろうか。ああ、それともうひとつ「旅のみやげ話」に欠かせない美術館がある。「軽井沢千住博美術館」である。とにかく去年、田嶋健さん、ギャラリーの寺山章子さんに「とにかく行ってみてよ!」と言われこれまた自転車をこきこき(自転車だとけっこう遠い)行ったのだが、う〜む…これは!と思わずにいられない内容であった。さっそく「行って来たよ!」「どうだった?」「……」はい、ここから先の会話は各自想像するように。今年は脇田和さんの「脇田美術館」に行ってみたいと思っている。

寺山章子さんが軽井沢の美術館のレポートをされた文章がここで読める。ぼくのブログなどよりもよほどいいし、名文なのででリンクを貼ります。「軽井沢の美術館 」寺山章子(酢重ギャラリー、美術館好き軽井沢町民)

写真は泊めていただいた寺山さんの家からみえる庭。

はい、オマケの粘土コーナー。いったい突然なんだそりゃ?ですが TISの賛助会員の株式会社「パジコ」の粘土を使って会員がなんか作ってTISのサイトにアップするという催し「ねんど夏フェス」がありまして今日、明日、明後日の間、TISのトップページが粘土作品で埋まります。よかったらみてください。「TISねんど夏フェス」

ちなみにぼくは粘土苦手だな〜。もうヘタすぎて載せるの恥ずかしいけど仕方なく載せますよ。

先週の水曜日、4月3日はうれしいニュースが二つあった。まずひとつは、新聞やテレビでも大きくとりあげられていた、大相撲八百長事件で八百長をしていないにもかかわらず、クロと判定されて解雇になっていた蒼国来栄吉関(本名は恩和图布新・エンクートフシンさん。中国内モンゴル出身)が裁判に勝ち、北の湖理事長からも直々に謝罪があり、見事、名古屋場所から元の番付で土俵に復帰することが決まった。フリー編集者の青山美佳さんとお仕事で知り合ったことが縁で、一度蒼国来関の裁判を傍聴しに行ったことがある。青山さんは蒼国来関を全力で支援する「勝手連」のメンバーで、毎場所国技館の前で署名活動をしたり、相撲協会にも働きかけたりと、ものすごーく熱心に、はたから見てるこっちが感動するくらいにやっておられた。法廷では、ふだん「相撲が好き」などと言っている自分が恥ずかしくなるような真の好角家達が裁判を見つめていた。蒼国来関は母国語でもない日本語で裁判を闘わなければいけない…。僕が傍聴した裁判からも10ヶ月が経ち、解雇されてからは2年も経ったが、ついに勝った!ヤッター!おめでとー!僕は一度裁判を傍聴したきり、なにも具体的にお手伝いは出来ていないのだが、以前このブログでも傍聴記を書いたので、ぜひ報告しておきたかったのです。「蒼国来裁判を傍聴してきた」←インディーズ法廷画家デビューでもあります。読んでね!

同じく4月3日にあった、もうひとつのうれしいニュースとは、私事でアレですが「第44回講談社出版文化賞」をいただきました。講談社出版文化賞とは今回の「さしえ賞」は久しぶりに二人同時受賞といことでヤマモトマサアキさんも受賞されました。ヤマモトマサアキさん

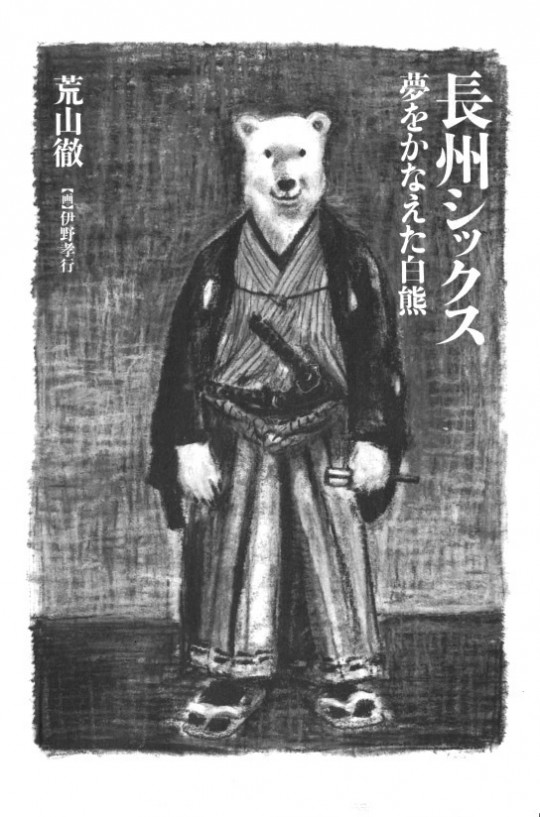

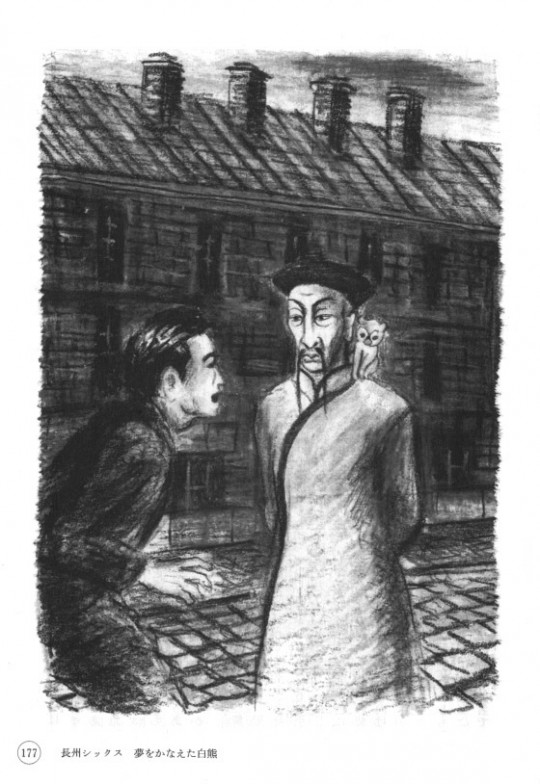

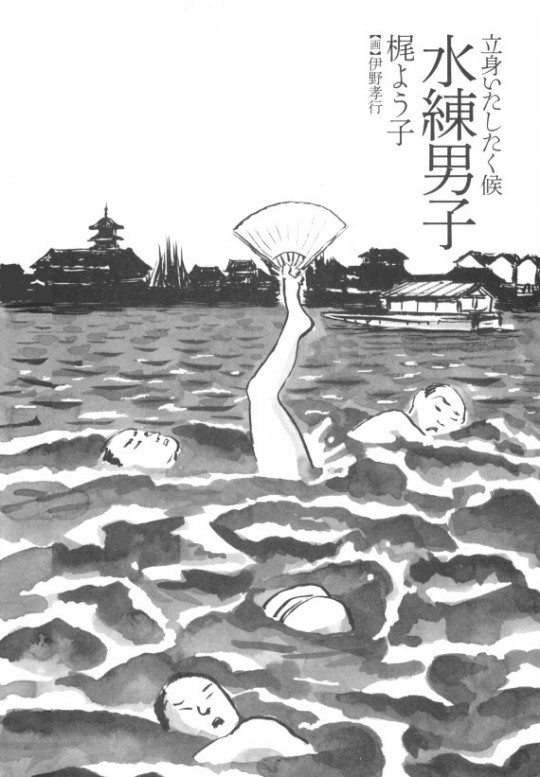

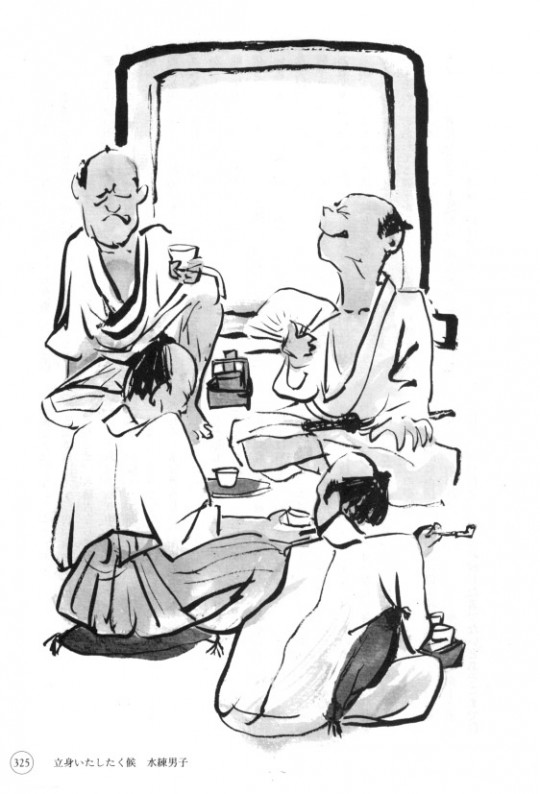

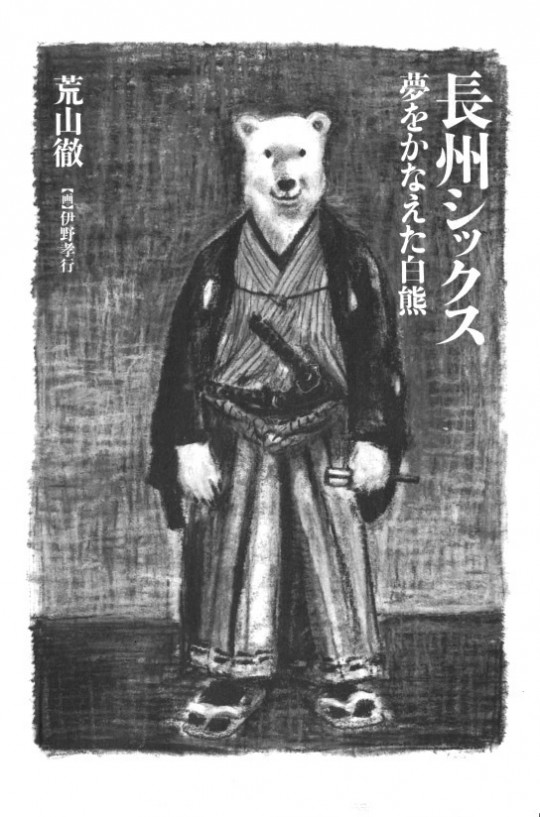

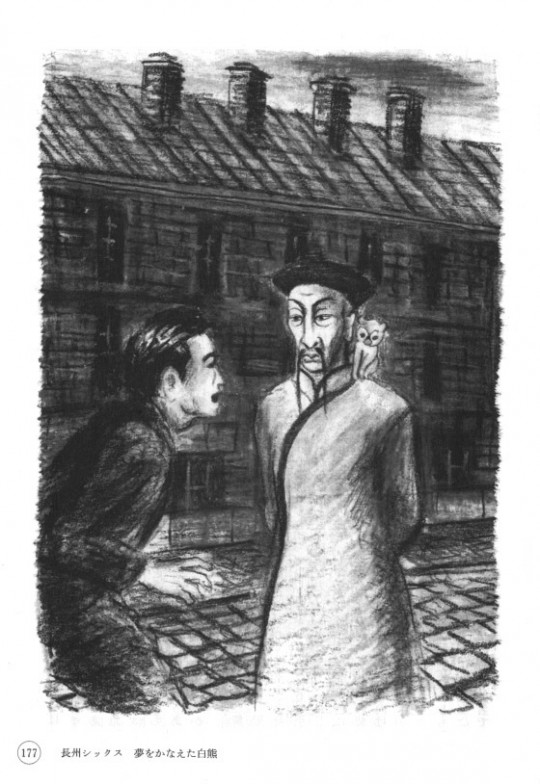

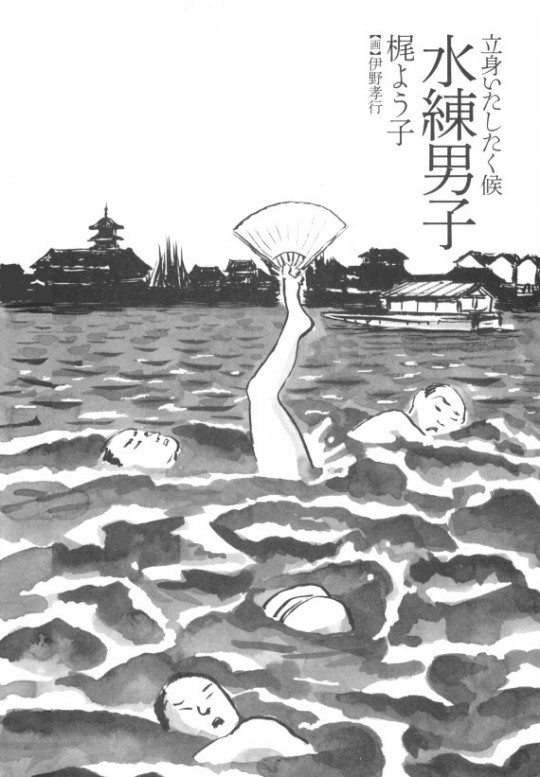

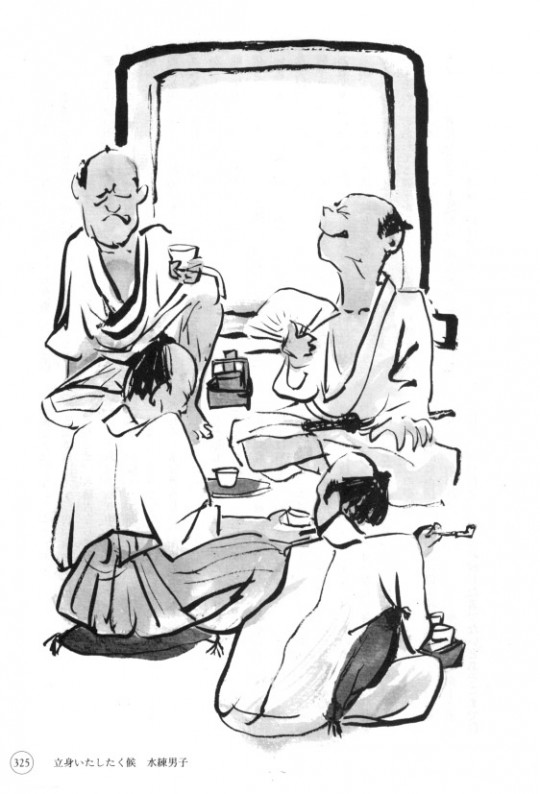

僕の受賞対象作品は荒山徹さんの「長州シックス 夢をかなえた白熊」、梶よう子さんの「立身いたしたく候 水練男子」です。

う〜ん、よくこんな変な絵で受賞したなぁ。「禍福はあざなえる縄の如し」といいますから、いいことがあれば次はぜったい悪いことがおきるのが人生なので、どんなことが待ち受けているのか今から戦々恐々としています。

う〜ん、よくこんな変な絵で受賞したなぁ。「禍福はあざなえる縄の如し」といいますから、いいことがあれば次はぜったい悪いことがおきるのが人生なので、どんなことが待ち受けているのか今から戦々恐々としています。