【おしらせ】「茂田井武 日本橋〜paris」オープニングほろ酔いトークイベントが 3月1日(火)19:00~21:30にあります。場所は日本橋のギャラリーキッチンKIWIでおこなわれます。

↓以下、KIWIのサイトより転載。

【トークイベントの内容】

郷愁とユーモア溢れるイラストレーションで戦後に人気を集め、

いま再び評価が高まる早世の天才画家・茂田井武。

近年では、江國香織の『薔薇の木 枇杷の木 檸檬の木』や『いくつもの週末』の装画に『トン・パリ』(講談社)や『古い旅の絵本』(JULA出版局)の絵が使われています。

そんな茂田井武が、幼年から青年時代を過ごした日本橋本町。その地ならではのエピソードと絵、その後渡ったパリでの暮らしと創作活動についてなど、茂田井武の研究家でもある広松由希子さんと、自他ともに認める茂田井武ファンで、「芸術新潮」などで活躍中のイラストレーター、伊野孝行さんが語り合います。

茂田井武も食べたであろう日本橋の老舗の味と選び抜いたお酒をご用意します。

たっぷりのお酒+食いしん坊が選んだ日本橋の老舗のつまみとごはん/5,000円(税込)

※21時半以降はキャッシュオンで追加のお酒をお召し上がりいただけます。

※会期中に計3回、お酒とおいしいモノが楽しめるトークイベントを開催します。

【展示の内容】

茂田井武が日本橋で過ごした幼年からパリの修業時代を含む貴重な資料と、ポスター作品、絵本などをゆっくりご覧ください。グッズ販売もあります。

会期:2016年3月1日(火)〜3月28日(月)

【日時】3月1日(火)19:00~21:30

【定員】17名

【ゲスト・プロフィール】

◎広松由希子(ひろまつ・ゆきこ)

編集者、ちひろ美術館学芸部長を経てフリーに。 絵本の執筆、評論、翻訳、展示企画などをおこなう。ボローニャ国際絵本原画展やブラティスラヴァ世界絵本原画展など、国内外の絵本コンペの審査員もつとめる。著書に『おめでとう』『茂田井武美術館 記憶ノカケラ』(講談社)「いまむかしえほん」シリーズ(全11巻 岩崎書店)など多数。

poche(絵本家 広松由希子のHP)

◎伊野孝行(いの・たかゆき)

イラストレーター。1971年、三重県生まれ。スタイルにとらわれず自由に描くことをモットーにいろんな媒体で絵を描く。「芸術新潮」で『ちくちく美術部』、「小説すばる」3月号から『ぼくの神保町物語』を連載開始。第44回 講談社出版文化賞(2013年)。第53回 高橋五山賞(2015年)。著書に

『画家の肖像』(ハモニカブックス)など。

「伊野孝行のイラスト芸術」

【お申し込み・お問い合わせ】▶▶▶

※メールフォームで送信できないときは、info@kiwi-lab.comへ直接ご連絡ください。

↑以上ここまでKIWIのサイトより。

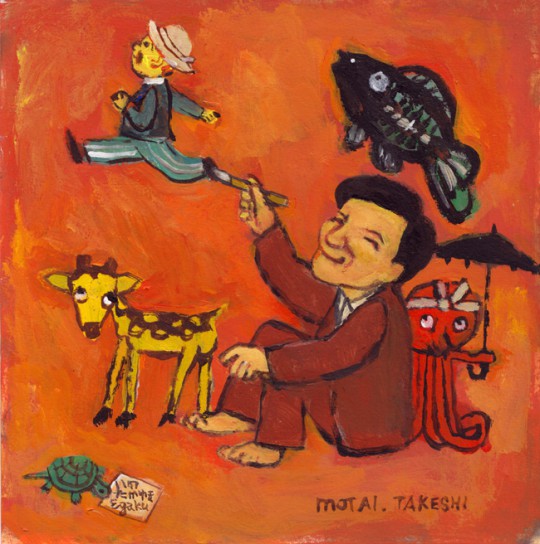

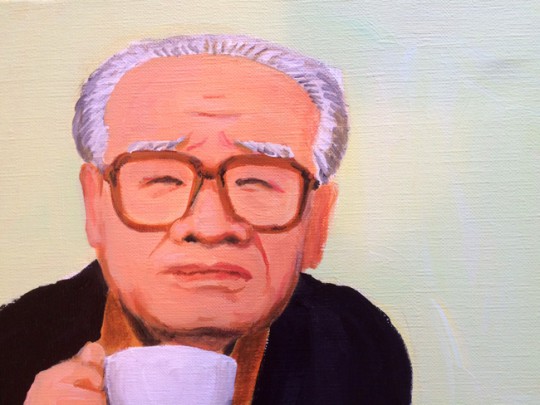

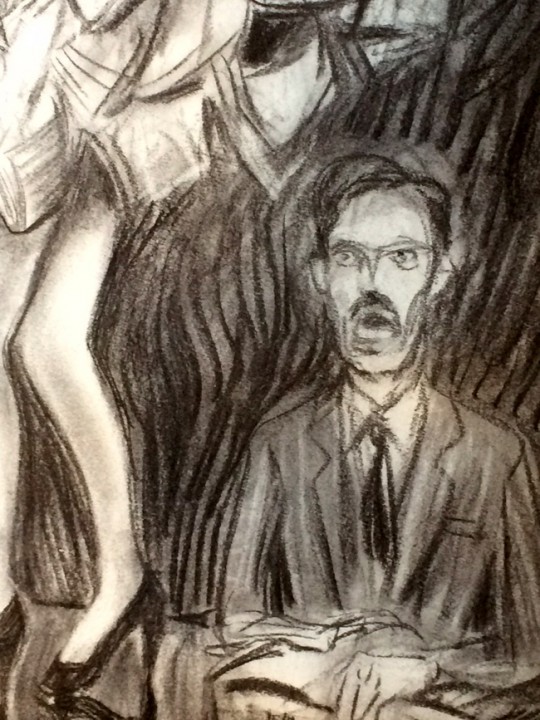

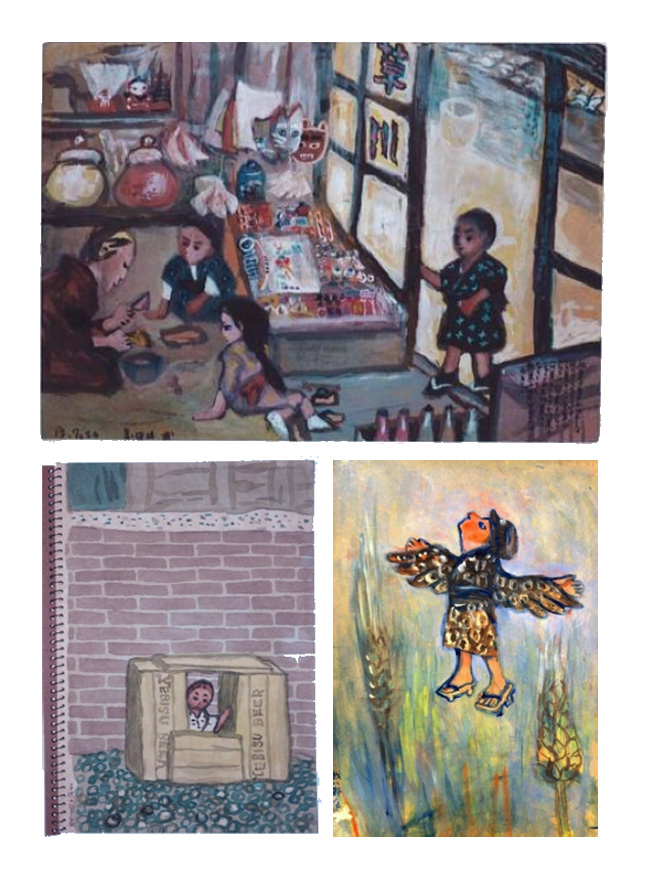

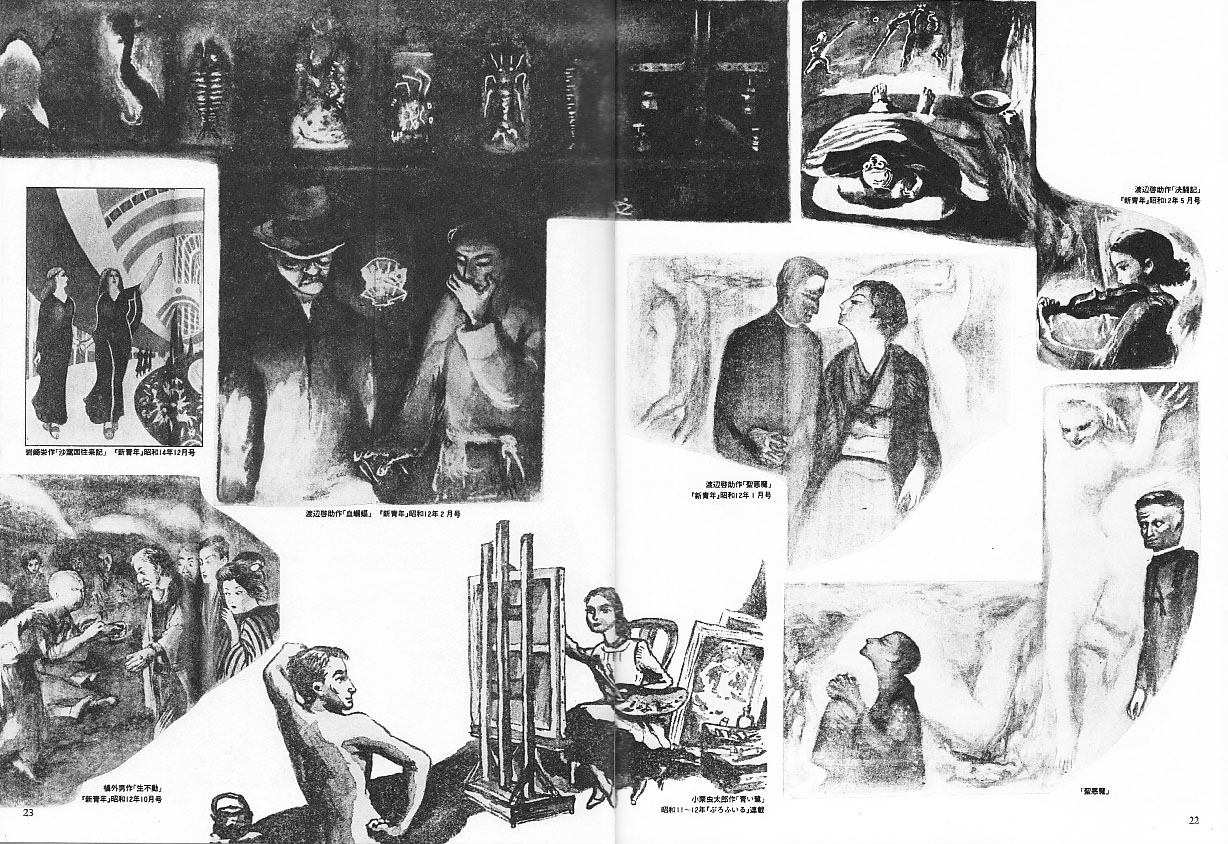

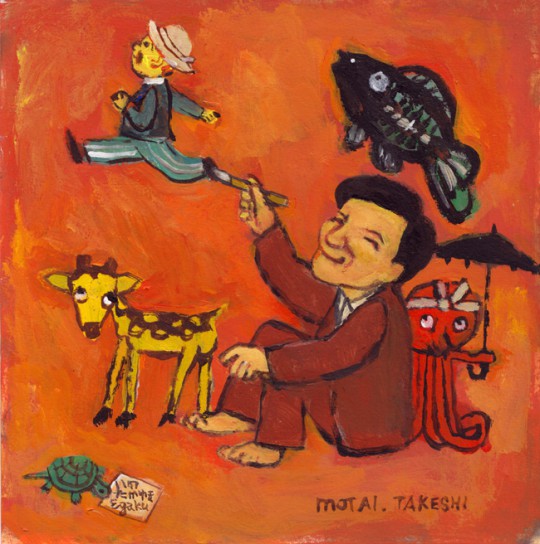

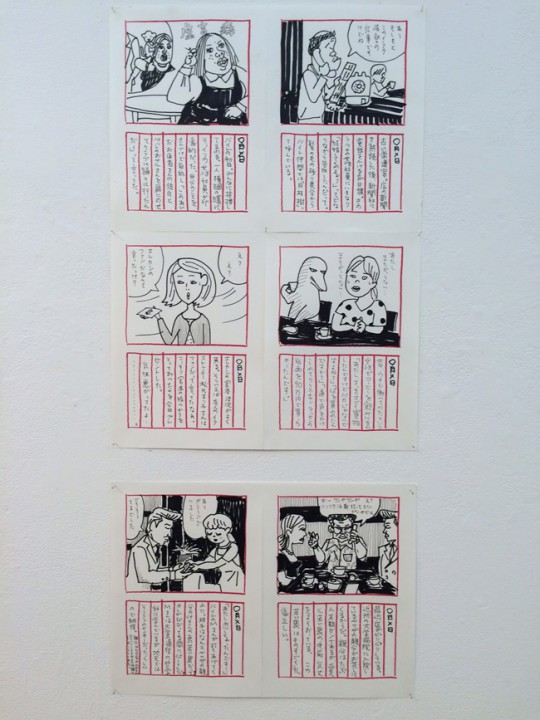

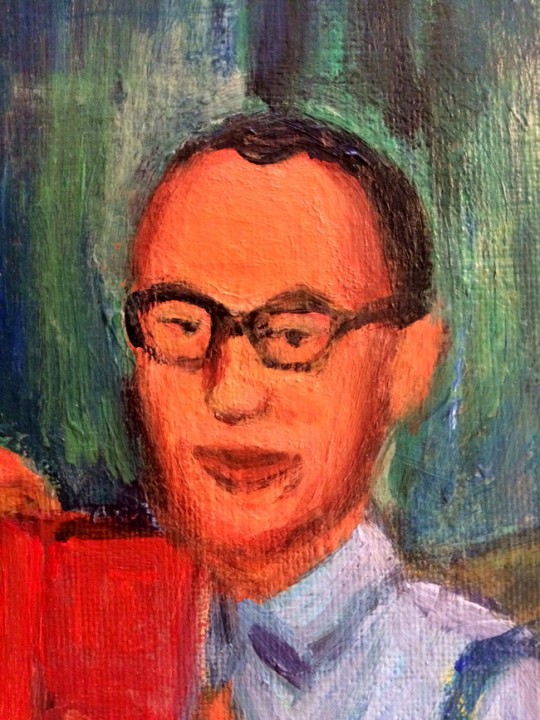

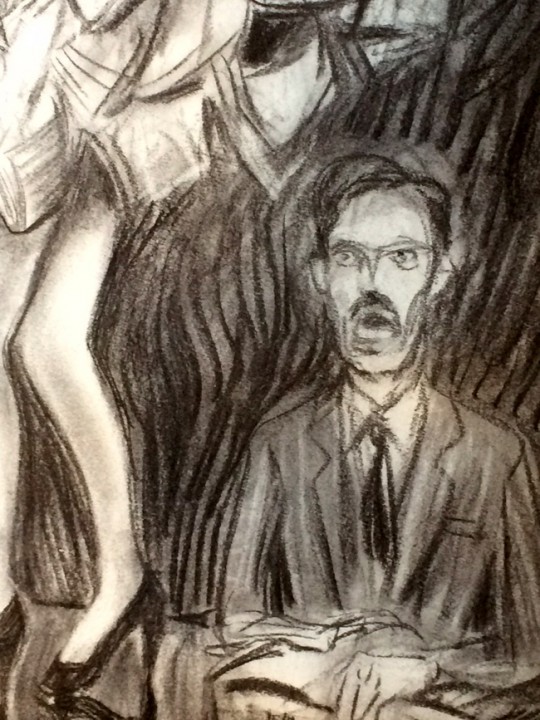

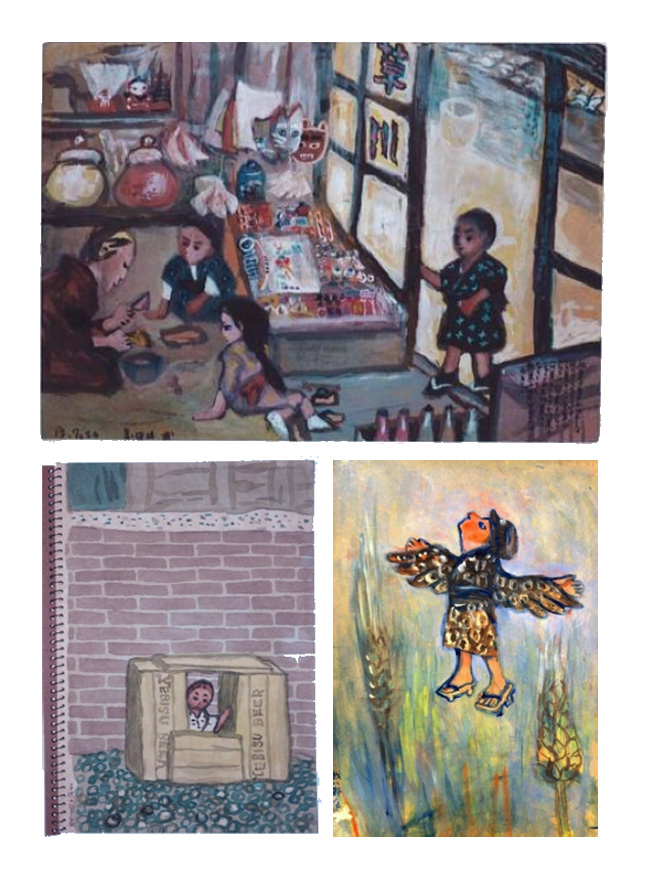

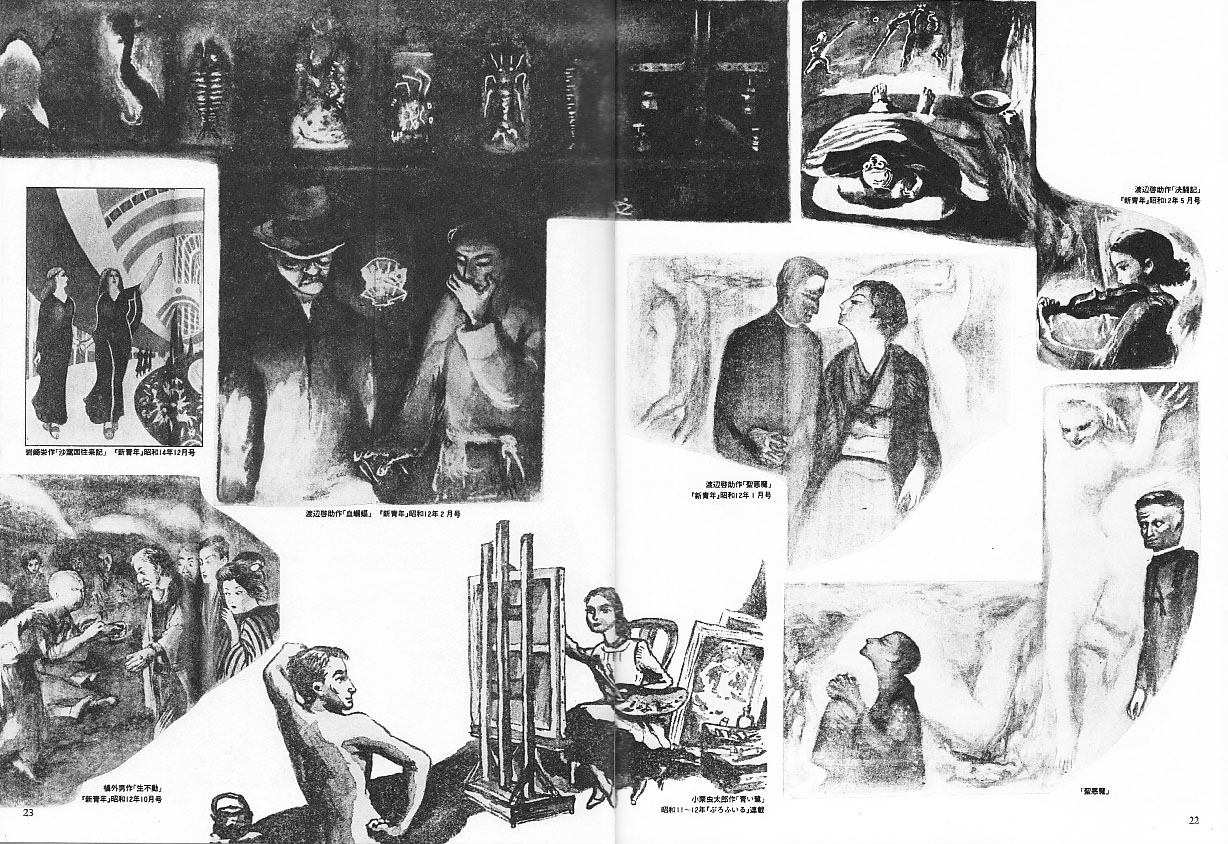

この絵は茂田井武が「新青年」という当時最もモダンな雑誌に描いていた挿絵です。子どもの世界だけではなく、こういうあやしげな雰囲気の茂田井さんも私は大好き……というか、茂田井武はわたしの中では最重要画家の一人であります。でも日本美術史の本を開いても茂田井武の名前を見つけることはむつかしいでしょう。だから美術史なんて真剣には勉強する気がしない……という言い訳が成り立って、ますます私は勉強しなくなりそうです。しかし、歴史というものは固定されたものではなくて、常に書き換えられる可能性をもった生き物なので、いつかわたしの好きな画家たちにスポットが当たる日もくるかもしれない。でも、あんまり有名になって欲しくない。そんなわがままなファン心理……。

この絵は茂田井武が「新青年」という当時最もモダンな雑誌に描いていた挿絵です。子どもの世界だけではなく、こういうあやしげな雰囲気の茂田井さんも私は大好き……というか、茂田井武はわたしの中では最重要画家の一人であります。でも日本美術史の本を開いても茂田井武の名前を見つけることはむつかしいでしょう。だから美術史なんて真剣には勉強する気がしない……という言い訳が成り立って、ますます私は勉強しなくなりそうです。しかし、歴史というものは固定されたものではなくて、常に書き換えられる可能性をもった生き物なので、いつかわたしの好きな画家たちにスポットが当たる日もくるかもしれない。でも、あんまり有名になって欲しくない。そんなわがままなファン心理……。

トークをご一緒する広松由希子さんは、茂田井さんのことをずっと応援し、研究していらっしゃるので、わたしは色々聞きたいことがあります。わたしは単なるファンなので、いいな〜、こんな風に描きたいな〜、う〜ん、どうやっても描けっこねぇや……だってオレは茂田井武じゃないんだもの……仕方ない……そんなことを繰り返しているだけ。

茂田井武はいかにして茂田井武になったのか?わたしはよく知らないままだ。日本橋の「越喜」という大きな旅館の次男坊として生まれた。戦前という時代はカラー映像で見ると、たいそう美しい。やがて実家の稼業は傾き、茂田井青年はパリへ渡り、日本に戻って「新青年」などで絵を発表しはじめる。その間、茂田井さんはいろんな仕事につきながら生活苦というのも舐めている。ざっと、こんなことくらいしか知らないけれど、もっと広松さんに教えてもらおう。

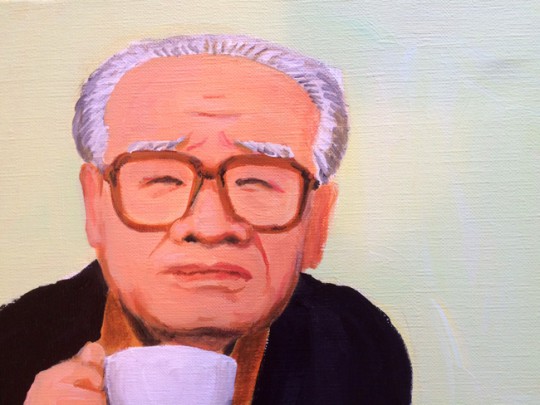

↑「伊野孝行ゑがく茂田井武」

さて、KIWIのトークイベント。

「たっぷりのお酒+食いしん坊が選んだ日本橋の老舗のつまみとごはん/5,000円(税込)」

高けぇ!と思った方も多いでしょうが、KIWIの主人、畠山さん(編集者)に聞くと、

「日本橋弁松の弁当、鮒佐(浅草橋のほう)の佃煮など、日本橋ゆかりの味をセレクトしようかと思っています。他にキッチン付きのスタジオとして、前もって作れる料理(当方イベントの定番料理)は用意したいなとも思っていて、料理担当と相談しています。既製品でも調理するものでも、うまいものを出しますのでご安心ください。」

たっぷりのお酒ってどれくらいですか?

「よく飲む方はベロベロになります。飲まない方には、ペリエ、アップルジュース、ご希望があればあたたかいお茶もご用意しています。」

つまり、食べて、飲んで3,000〜4,000円くらい払うバル並みの満足感はあるということじゃないか。そう思えば高くない!それにわたしは畠山さんとは親しいのだが、畠山さんが連れて行ってくれるお店、畠山さんが鍋会に持ってきてくれる食材というのは、必ず美味しい、ということをご報告しておこう。

というわけで、茂田井さんも食べたであろう、日本橋ゆかりの味をあじわいながらの、茂田井話いかがでしょうか?

長々と宣伝御免。

あー、展示が終わった、終わった!来てくださった方、ほんとうにどうもありがとうございました!!

人形町は江戸の中心地だけど、イラストレーションのギャラリーが点在している青山界隈(江戸の田舎)からはちょっと離れている。

気合いをいれて見に行こうと思わなければ、行きにくいところかな?だから余計に来て下さった人には心から感謝しております。おかげで冊子も完売しました。 便利なネットの世の中だから、展覧会も、昔とはやる意味合いがちがうと思っています。単なるプレゼンの場ではないし。イラストレーションの仕事は自分からはじまることはない。でも展覧会ならゼロから自分ではじめられるのが楽しいところ。

便利なネットの世の中だから、展覧会も、昔とはやる意味合いがちがうと思っています。単なるプレゼンの場ではないし。イラストレーションの仕事は自分からはじまることはない。でも展覧会ならゼロから自分ではじめられるのが楽しいところ。

綺麗なフォームで跳べるハードルなんて用意しても意味はない。跳べるか跳べないか危うい高さに設定すると面白いと思う。たとえ着地に失敗しても、そこは成功と大差ない地点になっているはずだ。 すべてはテーマの決め方による。テーマは「お題」とはちがうな。モチーフを探しにいかないと。自分にむかって外からやってくるものに対して、自分の中からも盛上がってくるものが出てくる。ぶつかりあって作品が生まれるように仕向けてくれるもの、それがいいテーマだと私は思う。

すべてはテーマの決め方による。テーマは「お題」とはちがうな。モチーフを探しにいかないと。自分にむかって外からやってくるものに対して、自分の中からも盛上がってくるものが出てくる。ぶつかりあって作品が生まれるように仕向けてくれるもの、それがいいテーマだと私は思う。

自分のことは自分がいちばんわかっているつもりでいるから、逆に意外なテーマはみつけられなかったりする。実際、今回のテーマは自ら進んでやろうとは思わなかったもの。

ここのギャラリーでイラストレーターの展示を企画しているKさんに話を持ちかけられたとき、19年間バイトしていた街の話なんて、文章にはしてみたいと思ったけど、絵にしようなんて思わなかった。神保町の話なのに人形町でやるなんてややこしい、なんて最初はゴネてた。

でも、やって良かった。

意識しないでも人は街とともに生きていることが判明した。

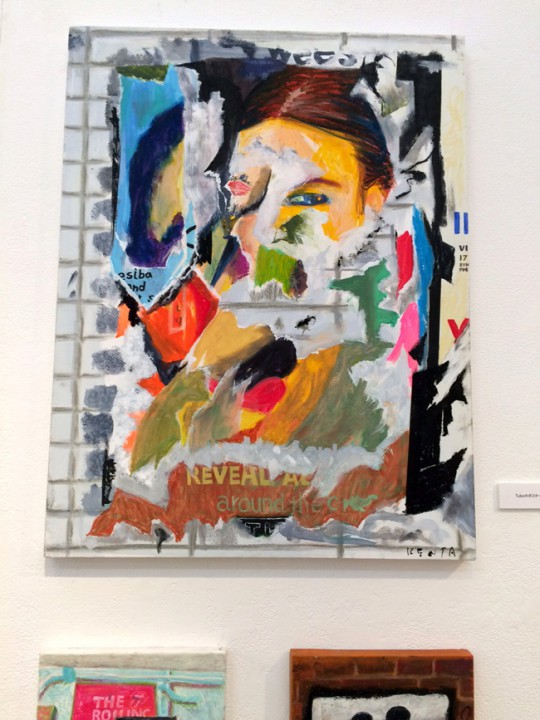

とってもパーソナルなことばかりで、どれだけ人に伝えられるか苦心したけど、考えてみれば表現や芸術というのは、それが基本だと改めて思いました。 ロンドンを描いた大河原健太君も、この展示のために絵がガラッと変わった。変わらざるをえなかった。それはテーマをこなすために。それがイラストレーターである。いつもの手慣れた手法を捨てて、愚直とも思える描写で、一年半いたロンドンの街や人を描いてくれました。

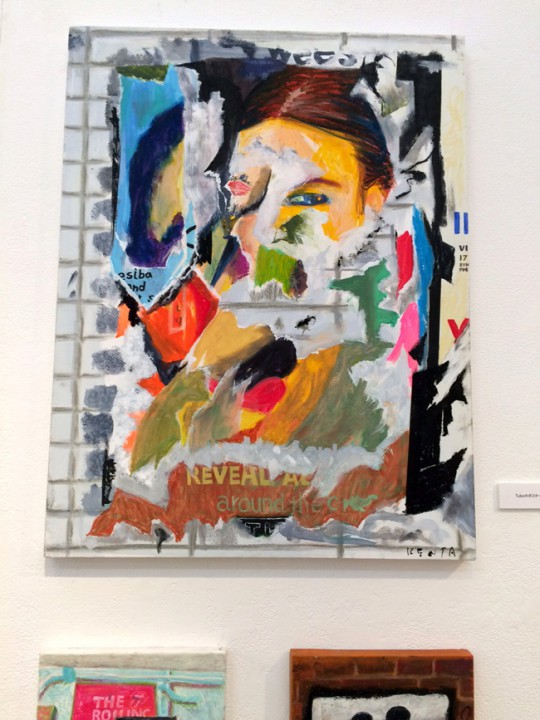

ロンドンを描いた大河原健太君も、この展示のために絵がガラッと変わった。変わらざるをえなかった。それはテーマをこなすために。それがイラストレーターである。いつもの手慣れた手法を捨てて、愚直とも思える描写で、一年半いたロンドンの街や人を描いてくれました。

とてもカワイイ絵ばかり。感じが伝わる。こういう絵ははじめて描いたって言ってたから、そりゃヘタッピなところもあるけど、ヘタな絵はいつも気持ちと共にあるのです。技術は気持ちを伝えるためにあるべきで、ウブな気持ちをわすれた技術は空虚だろう。

技術なんてものは工夫してるとすぐに身につくものである…とヘタを装うテクニシャンのわたしは思うが…。大河原君にもこの展示が意味のあることになってもらわないと、引きずり込んだ私は寝覚めがわるい。 今回も昔のバイト仲間が見に来てくれた。みんな絵に興味があるわけではないから、これまでの展示はちゃんとおもしろがってくれたのか心もとないが、今回はみんなが最も共感できる内容のはずだ。たとえバイトであっても仕事は楽しいにこしたことはなく、彼らがいたことで僕も楽しかったから、ちょとした恩返しができたことが、オマケとして良かった。

今回も昔のバイト仲間が見に来てくれた。みんな絵に興味があるわけではないから、これまでの展示はちゃんとおもしろがってくれたのか心もとないが、今回はみんなが最も共感できる内容のはずだ。たとえバイトであっても仕事は楽しいにこしたことはなく、彼らがいたことで僕も楽しかったから、ちょとした恩返しができたことが、オマケとして良かった。

見慣れた街の風景を自分のアングルで描いたら、そこで過去にすでに会っていた人と、もういちど再会するような出来事もあった。それはまたお話する機会があれば。

おわり。

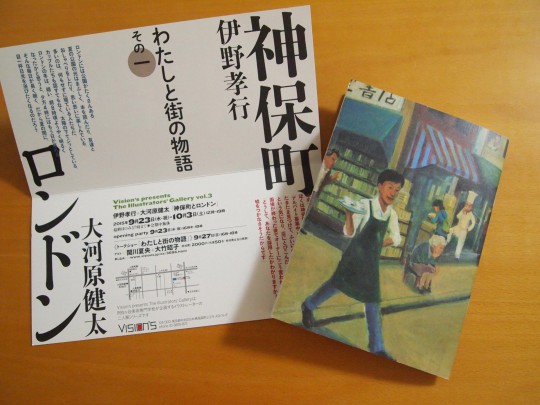

毎週火曜に律儀に更新されるだけがとりえのこのブログ。昨日はさぼってしまった。というのは昨日は展示の搬入で疲れたから。で、昨日が搬入ということは今日(9月23日)が〈わたしと街の物語 伊野孝行+大河原健太「神保町とロンドン」〉の展覧会初日ということではないか!

人形町VISON’Sの空間は広い!HBギャラリーの3倍はある。左の壁に飾られた絵は100号以上あるのだが、ぜんぜん大きく見えない…。

人形町VISON’Sの空間は広い!HBギャラリーの3倍はある。左の壁に飾られた絵は100号以上あるのだが、ぜんぜん大きく見えない…。 自分のことばかり宣伝してきたが、この展示は二人展である。相棒の大河原健太君は去年まで2年弱、ロンドンにいた。ワーキングホリデービザを使ったということである。絵はロンドンの《Waterlooで見かけたグラフィティ》だそうだ。足はスタッフのKさん。ついでに大河原君の作品を何点か紹介しよう。

自分のことばかり宣伝してきたが、この展示は二人展である。相棒の大河原健太君は去年まで2年弱、ロンドンにいた。ワーキングホリデービザを使ったということである。絵はロンドンの《Waterlooで見かけたグラフィティ》だそうだ。足はスタッフのKさん。ついでに大河原君の作品を何点か紹介しよう。

奥に見える青いシャツの男性が大河原健太君です。今まで、シンプルで強い絵を版画やシルクで描いていたが、今回は愚直なまでにロンドンの町や人を描いております。

奥に見える青いシャツの男性が大河原健太君です。今まで、シンプルで強い絵を版画やシルクで描いていたが、今回は愚直なまでにロンドンの町や人を描いております。

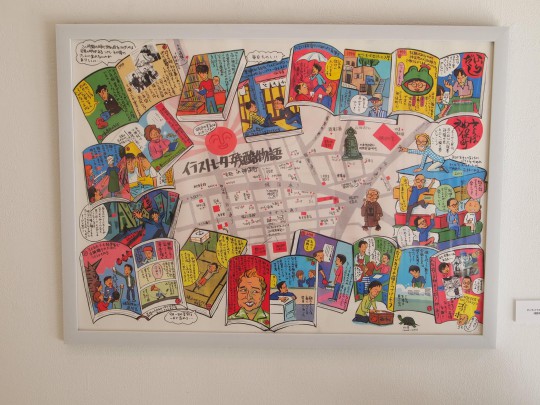

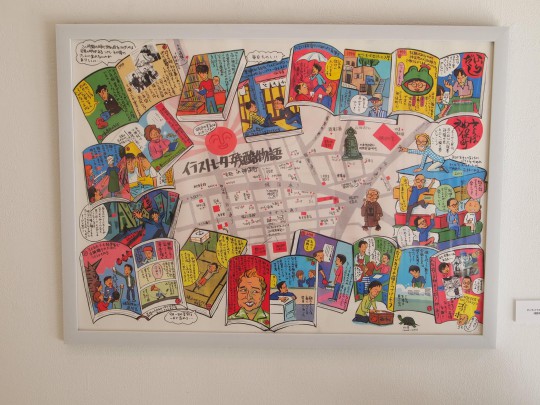

搬入の日の朝まで作業していたようだ。フィキィサチーフ(定着材)をかける余裕がなかった、とか言いやがって、作品を持つたびに手が汚れた。初日に早く来て、フィキィサチーフをかけるという。ちなみにフランスではオープニングパーティーのことを「ヴェルニサージュ」と呼ぶ。ヴェルニとはニスのことで、油絵に仕上げのニスを塗る日、という意味である…なんてことを長沢節センセイに聞いた覚えがある。 上が大河原健太作、ロンドンの地図。下は伊野孝行作、神保町の地図。まん中は何の絵でしょう?

上が大河原健太作、ロンドンの地図。下は伊野孝行作、神保町の地図。まん中は何の絵でしょう?

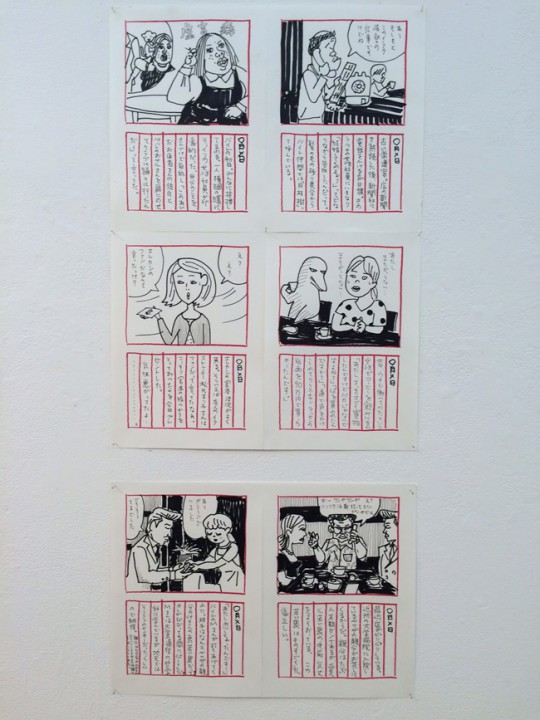

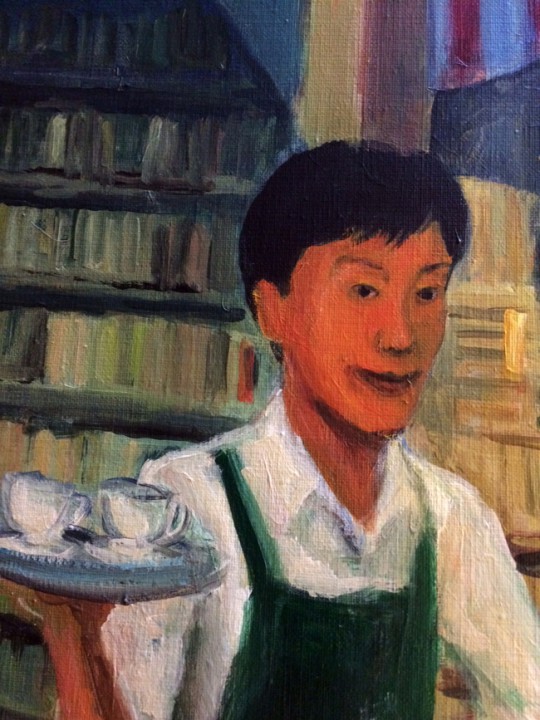

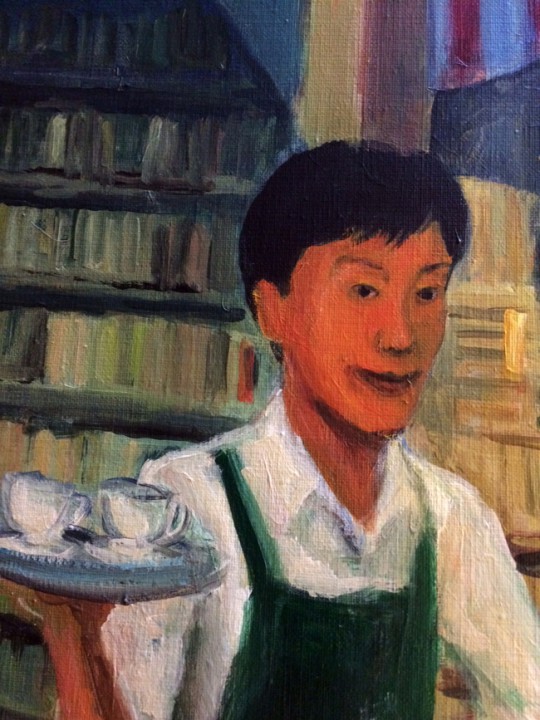

こんな絵もある。伊野孝行作《コーヒーボーイの日記帳》。拡大しても読めないとおもうので、是非いらしてください。会場の広さにおびえて二人はやや作品を多く描きすぎた(笑)二人あわせて70点くらいある。

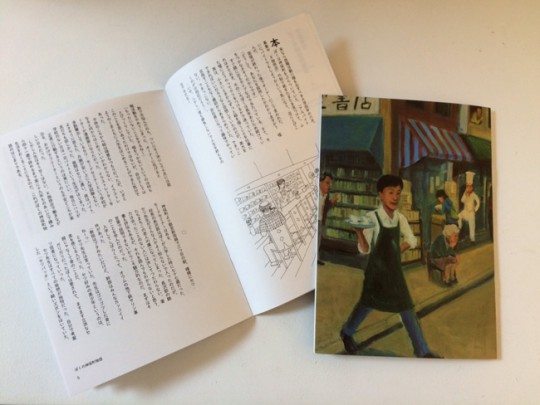

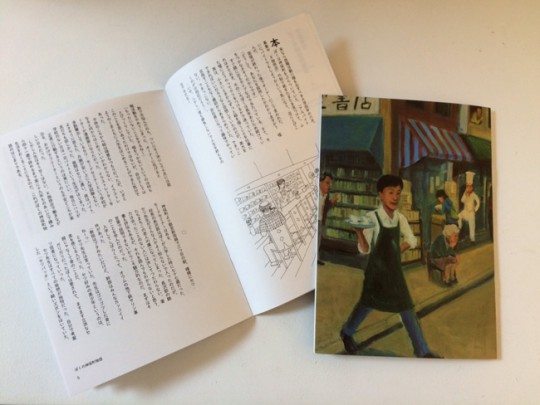

こんな絵もある。伊野孝行作《コーヒーボーイの日記帳》。拡大しても読めないとおもうので、是非いらしてください。会場の広さにおびえて二人はやや作品を多く描きすぎた(笑)二人あわせて70点くらいある。 さて、これを読まなきゃはじまらない「わたしと街の物語」の冊子。僕と大河原君の作文と挿絵が入って、お値段なんと200円!(限定300部)200円くらい財布の小銭を集めたらあるでしょ?

さて、これを読まなきゃはじまらない「わたしと街の物語」の冊子。僕と大河原君の作文と挿絵が入って、お値段なんと200円!(限定300部)200円くらい財布の小銭を集めたらあるでしょ?

本日(23日)は夕方からオープニングパーティーがあります。27日の関川夏央さんと大竹昭子さんをむかえてのトークショーは残りのお席が少なくなってきました。確実に座ってお聞きになりたい方は早めのお申し込みを。

下記のビジョンズのホームページから予約できます。

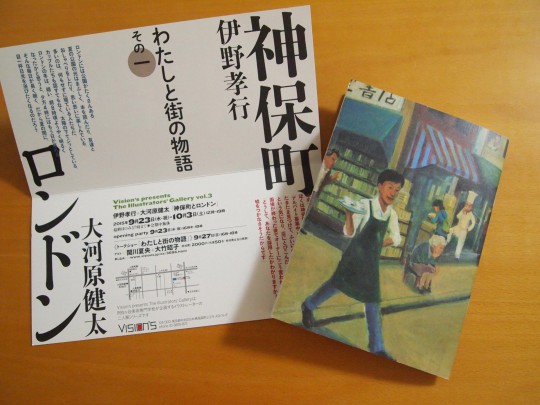

Vision’s presents The Illustrator’s Gallery Vol.3 わたしと街の物語その1 伊野孝行+大河原健太「神保町とロンドン」

さて、今週もひきつづき、展示の宣伝でございます。今回の「わたしと街の物語」という展示の新しい趣向の一つに作文を書くというのがありました。絵を描く前にまずは作文。

最初、僕はこのテーマに関しては、絵よりも作文のほうが書きたかった。文章で言いたいことが、そのまま絵で表したいことになるかというとまたちがう。

文章にべったりの挿絵として絵を描くという方法もあると思う。でも全部そうなっちゃうとおもしろくないし、離しすぎるとワケがわからなくなってしまうおそれもある(テキストからポンと離れたところにあってイメージをさらに膨らませるのが理想)。このあたりがとても悩ましかった。うまくいってるのかどうか自分でもわからない。

だから、来てくださる人には、冊子になった文章を読んで欲しいなぁ…と願うのです。やっぱり「ゴッホの手紙」を読んだ方がゴッホの絵をより楽しめるじゃん。ね、だから会場で冊子を買って(安い値段にするはずだから)読んでね。

というわけで、見てくれ、読んでくれ、と言っても来てもらわなくちゃ仕方ないから、作文の最初のさわりを載せてみよう。絵は展示作品の「部分」です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ぼくの神保町物語」

本来なら就職活動に精を出すべき大学四年の六月、ぼくは神保町をぶらついていた。「アルバイト募集中 K珈琲店」の貼り紙をたまたま見つけて、ふいにバイトでもしようかという気になり、店にとびこんだ。

面接が終わった後でオーナーにこう言われた。

「どうして、あなたを採用したかわかりますか?嘘をつかなさそうだからです」

すぐ顔に出るタイプなので当たっている。さて、それはさておき、そのころぼくは長年あたため続けていた嘘にどうやってケリをつけるかで迷っていた。

実は、小さいときからずっと絵を描くことを仕事にできればいいだろうなと空想していたのだが、美大を目指すこともなく最初からあきらめていた。できっこない、できっこない。会社員になって趣味でやっていくのが分相応だろう…。

…いや、しかし一度も勝負しないで人生を終えるのはアホだな!

数ヶ月悩んだのち、ついにそう決心して十月には就職活動をやめてしまった。オーナーに告げると「もったいないことをするね〜」

とびっくりしていた。嘘をつかないというのは何もこのことを言いあてたわけではないが、自分としてはようやくまともに人生をはじめることができた気分であった。 子どもの頃から、絵は得意なつもりだったが、いざとなると何からはじめていいかわからない。イラストレーターか漫画家になりたかった。イラストレーターを多数輩出しているセツ・モードセミナーという学校がよさそうに思えた。月謝が安い上に入学試験もない。友だちも欲しかった。昼間はセツに通い、夜はバイト。学校のない日は一日バイトという生活がはじまった。

子どもの頃から、絵は得意なつもりだったが、いざとなると何からはじめていいかわからない。イラストレーターか漫画家になりたかった。イラストレーターを多数輩出しているセツ・モードセミナーという学校がよさそうに思えた。月謝が安い上に入学試験もない。友だちも欲しかった。昼間はセツに通い、夜はバイト。学校のない日は一日バイトという生活がはじまった。

正直に行動するというのは実にいい。毎日にハリが出る。おかげでフリーターというのも不安どころか楽しい日々だった。

しかし人生はそう甘くはない。K珈琲店で働きながら四十一歳で辞めるまで実に十九年ものあいだ下積み生活をおくることになるのだ。これがぼくの神保町物語のはじまりである。 神保町より都営新宿線で三つ目の駅、曙橋にセツ・モードセミナーはある。

神保町より都営新宿線で三つ目の駅、曙橋にセツ・モードセミナーはある。

校長の長沢節はぼくが入学した時に七十七歳だった。セツ先生がどんな人かよく知らないで入ったのだが、たちまちこの老人の虜になってしまった。長沢節の魅力は会ったことのない人には決してつたわらない。著書も評伝もあるが、それを読んでもわからないと思う。言葉で説明できないからこそ魅力的なのだ。まずはそのことを学んだのだった。

入学してしばらくたって、オウムの地下鉄サリン事件があった。

「教祖はブタみたいだけど、幹部はみんなカッコイイねーっ」

とセツ先生は言っていた。先生はゴツゴツした骨に美を感じる人だった。セツ好みの美少年というのは、顔じゃなくて骨のことだ。

ガリガリだったぼくは愛されて、ますます立派なセツ信者になっていった。

セツ先生はすべての発想が独特だった。自分で考案した「セツパッチ」という細いズボンをはいていた。先生の格好は他の人が真似しても似合うものではない。民族衣装はその民族が着るとものすごくカッコイイように、長沢節という人の一人民族衣装のようだった。 絵描き修行ののっけからそんな人に会ってしまって、ますます自分で考えてものをつくるというのは楽しいことだなと思った。

絵描き修行ののっけからそんな人に会ってしまって、ますます自分で考えてものをつくるというのは楽しいことだなと思った。

授業は来る日も来る日も人物クロッキー。実際のモデルを見て描くと、いつもそこには対話があり、発見があるのでとても楽しかった。しかし、月に二回ある水彩タブローの合評会ではいきなり壁にぶち当たっていた。合評会で「A」と評価された作品はロビーに飾られるのだが、ぼくは飾ってある絵を見てもさっぱりわからなかった。そんなわけで当然「A」はもらえない。

セツは「デッサンは絵の基本じゃない。色の構図こそが絵の基本」という教えで、これは純粋絵画から見た分析である。たしかに古今東西すべての傑作絵画は色の構図がキマッているのであった。また、デッサンがめちゃくちゃな絵でも、いいと感じるのはそのせいなのだった。なんとなくこれがわかりかけてくるのに半年かかった。また、これがわかるとこむつかしいことを知らなくてもすべての絵は理解できるのだ。

半年目でやっと「A」をもらった。この半年はすごく長かった。合評会が終わり、いそいで絵の具箱をかたづけて、浮き足立ったまま雨の中をバイトに向かった。

「伊野くん、休憩入って」

と店長に言われて、ロッカールームに傘を取りにいった。絵をこころざして半年、はじめて褒めてもらえたうれしさがまたこみあげてきた。よかった…才能がないわけではないかもしれない。ロッカールームを出て傘のジャンプボタンを押すと、勢よく傘がひらいた。店長やお客さんが目を丸くしている。お店の中で傘をさしてしまったのだ。

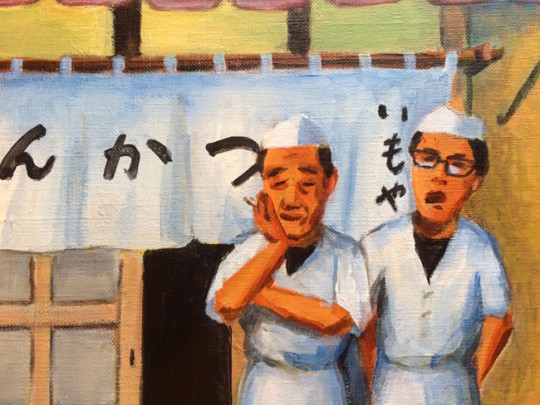

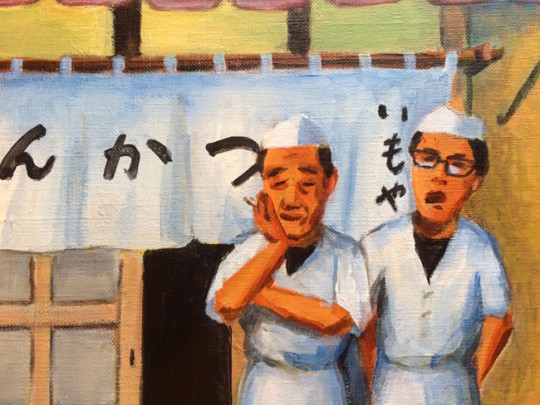

バイト先ではまかないがなかったので食事は外の店でとる。とんかつの「いもや」に入った。いつもは七百円のロースかつ定食だが「A」をもらった日は九百円のヒレかつ定食を食べていいことにした。(今思うと、とんかつはロースこそうまいのだが…)その後、頻繁に「A」をもらえるようになったのでこの制度はやめた。

週に五日も働くようになると、平のアルバイトから珈琲を入れる係に昇格した。時給も二百円あがる。うちの店は当時、一杯七百円もする高級店だった。池波正太郎もよく来ていたようで日記にも出てくる。二ヶ月ほど練習をしてから、実際にお客さんに珈琲を出すようになるのだが、最初は自分のいれたコーヒーに七百円の価値があるとは思えなくて詐欺をはたらいているような気がしたものだ。

週に五日も働くようになると、平のアルバイトから珈琲を入れる係に昇格した。時給も二百円あがる。うちの店は当時、一杯七百円もする高級店だった。池波正太郎もよく来ていたようで日記にも出てくる。二ヶ月ほど練習をしてから、実際にお客さんに珈琲を出すようになるのだが、最初は自分のいれたコーヒーに七百円の価値があるとは思えなくて詐欺をはたらいているような気がしたものだ。

何者にもなっていないただの男は、せめて珈琲の味は一人前になりたいと思った。はじめて職業意識というものがめばえた。

池波正太郎の本、とくにエッセイはくり返し読んだ。池波正太郎の書くものには、アルバイトにおいてとかくゆるみがちになる精神をひきしめてくれる効果がある。影響をうけやすいので、ハマっているときはキビキビと働く。どんな境遇にいても真人間でありたいと思う。しかし自分の中の池波ブームが過ぎ去ると、また元に戻ってしまうのであった。

…ハイ、ちょうど時間となりました♪…とまぁ、このへんでやめとこう。この時期は毎日たのしいだけだった。後々プライドもクソも捨てて耐え忍ばなければならないハメになる。でも、たいしたことじゃない、よくある話だと思う。でもよくある話にしろ、鏡の中をのぞくような作業を通じて、個人的な体験を他人様に楽しんでもらうような作品にしあげることが、今回の芸の問われるところだと思っています。それに何も自分の話ばかりをしているのではないですよ〜。これは「わたしと街の物語」でありますから。19年間神保町にいた珈琲ボーイから見た、街の移り変わりも主要なテーマなのでありました。つづきは会場に来て、見てね〜ン。読んでね〜ン。

さ、展示は来週9月23日(水)から。シルバーウィークの最終日がオープニングだ。トークショーも受付中〜。Vision’s presents The Illustrator’s Gallery Vol.3 わたしと街の物語その1 伊野孝行+大河原健太「神保町とロンドン」

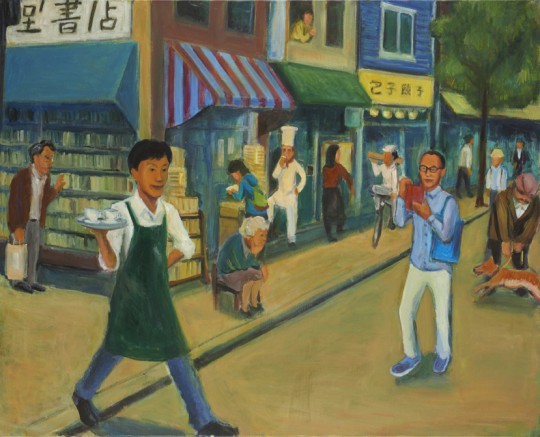

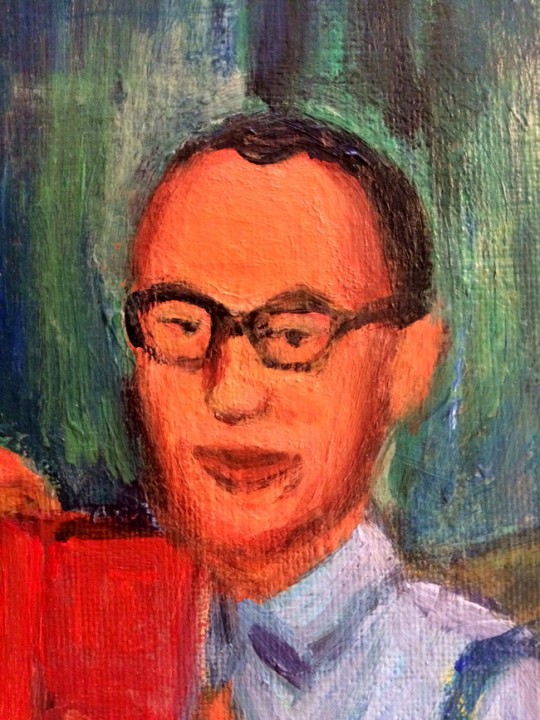

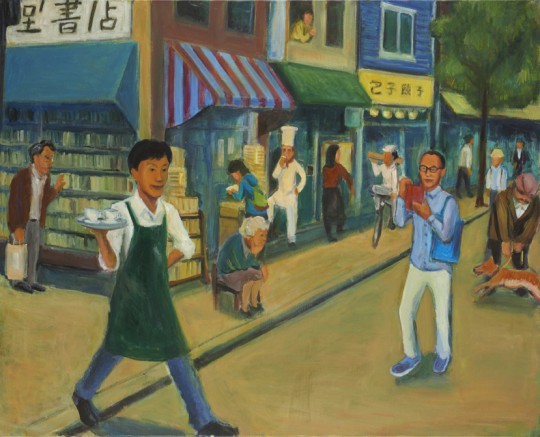

さて、今月23日からはじまる展示について本格的に宣伝させてもらいましょ。テーマはタイトルになっているように「わたしと街の物語」です。19年間通っていた神保町のことを描きます。なぜ通っていたかというと、バイトしてたんですね。それも同じ店でず〜っと。途中で一度無職の期間があったり、数ヶ月他の街で働いたこともあるけど、ほとんど家と神保町の往復だけで生活しているようなものでした。 これはDMに使っている絵です。向かって右が今現在のわたしで、左が23年前のわたし。バックは「すずらん通り」をイメージしてるけど実際の街並とはちがう。絵の雰囲気はバルテュスが6割型描いたところでやめちゃった…みたいなことになってますが…。

これはDMに使っている絵です。向かって右が今現在のわたしで、左が23年前のわたし。バックは「すずらん通り」をイメージしてるけど実際の街並とはちがう。絵の雰囲気はバルテュスが6割型描いたところでやめちゃった…みたいなことになってますが…。

親しくしている友だちでも昔のボクだとわかってくれない人が多い。きのう、親から電話がかかってきて「これ、孝行か?わからんだわ〜」と言っていた。似てないわけではなくて(すごく似ている)ずいぶんと変わっちゃったんだなぁ…いろいろ。

親しくしている友だちでも昔のボクだとわかってくれない人が多い。きのう、親から電話がかかってきて「これ、孝行か?わからんだわ〜」と言っていた。似てないわけではなくて(すごく似ている)ずいぶんと変わっちゃったんだなぁ…いろいろ。

え、さて。

わたしは展示をする時にこころがけていることがある。それは橋本治さんの次の一文が言い尽くしていると思うので、抜き書きしてみよう。

〈江戸時代の観客の喜び方というのは、一つです。今とおんなじといってもよいでしょう。つまり「新しい!」です。

「この趣向は新しい!」源頼朝が手習いの師匠になって振り袖娘にスケベなことばっかりするという趣向は新しい。そのことによって「新しい!」という発見をした以上、それを言う以前の自分は、その新しさに気がついていなかった。つまりその新しさによって見る側は「なァるほど!」と世界観の修正を迫られる。「昨日の私はバカだった」ということを知るんですから、笑うべきは対象は自分です。〉

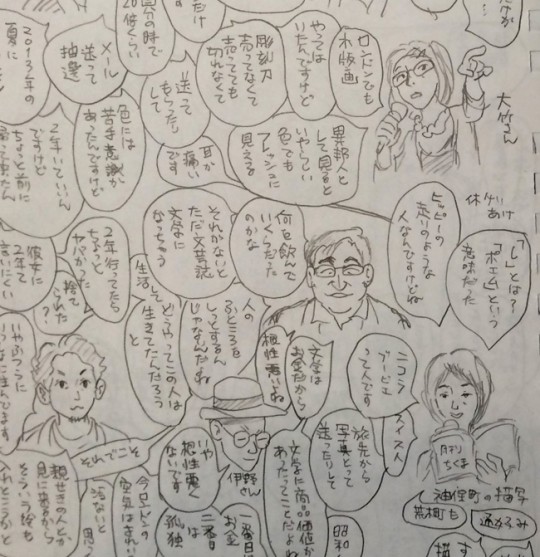

橋本治「大江戸歌舞伎はこんなもの」より (↑とある展示作品の部分)

(↑とある展示作品の部分)

自分が「おもしろいなぁ〜っ」て思うものは、かならず自分にとって新しいのだ。古い時代の作品を見てそう思うこともある。きっと新しいこころみを試した人のウブな気持ちが、獲れたてピチピチの鮮度で作品の中に保たれているのだ。逆にいかにも新しい顔を装った退屈な作品もある。仕方がないが自分には新しい発見がなかった。もしくは出来なかったということになる。 (↑とある展示作品の部分)

(↑とある展示作品の部分)

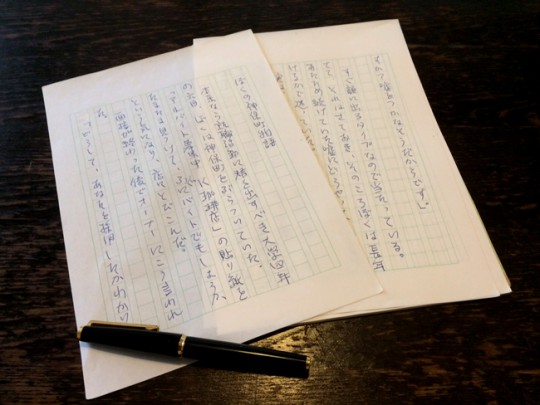

で、今回の新しい趣向のひとつはこれだ。まず、絵を描く前に作文を書いた。原稿用紙で30枚弱。タイトルは「ぼくの神保町物語」という。絵を描くときのテキストになる。といっても、作文の挿絵を描くわけではないので、文章は文章、絵は絵でまた別の表現になるはずだ。ちょっとデカいたとえ話をすると、ゴッホの絵にたいして「ゴッホの手紙」はテキストになっている、と言えるかもしれない。 (↑作文の原稿。でもこれはやらせ。ほんとはワードで書いている。)

(↑作文の原稿。でもこれはやらせ。ほんとはワードで書いている。)

わたしは自慢というのが苦手でほとんどしないのだが、今回は宣伝のために嫌々してしまうのだが…作家の関川夏央さん(トークショーのゲストである!)がたいそう誉めていたそうな…。この作文は冊子にする予定。

(来週につづく)

ギャラリーのホームページおよびトークショー(9/27)の申し込みはこちらです↓

Vision’s presents The Illustrator’s Gallery Vol.3 わたしと街の物語その1 伊野孝行+大河原健太「神保町とロンドン」

この絵は茂田井武が「新青年」という当時最もモダンな雑誌に描いていた挿絵です。子どもの世界だけではなく、こういうあやしげな雰囲気の茂田井さんも私は大好き……というか、茂田井武はわたしの中では最重要画家の一人であります。でも日本美術史の本を開いても茂田井武の名前を見つけることはむつかしいでしょう。だから美術史なんて真剣には勉強する気がしない……という言い訳が成り立って、ますます私は勉強しなくなりそうです。しかし、歴史というものは固定されたものではなくて、常に書き換えられる可能性をもった生き物なので、いつかわたしの好きな画家たちにスポットが当たる日もくるかもしれない。でも、あんまり有名になって欲しくない。そんなわがままなファン心理……。

この絵は茂田井武が「新青年」という当時最もモダンな雑誌に描いていた挿絵です。子どもの世界だけではなく、こういうあやしげな雰囲気の茂田井さんも私は大好き……というか、茂田井武はわたしの中では最重要画家の一人であります。でも日本美術史の本を開いても茂田井武の名前を見つけることはむつかしいでしょう。だから美術史なんて真剣には勉強する気がしない……という言い訳が成り立って、ますます私は勉強しなくなりそうです。しかし、歴史というものは固定されたものではなくて、常に書き換えられる可能性をもった生き物なので、いつかわたしの好きな画家たちにスポットが当たる日もくるかもしれない。でも、あんまり有名になって欲しくない。そんなわがままなファン心理……。