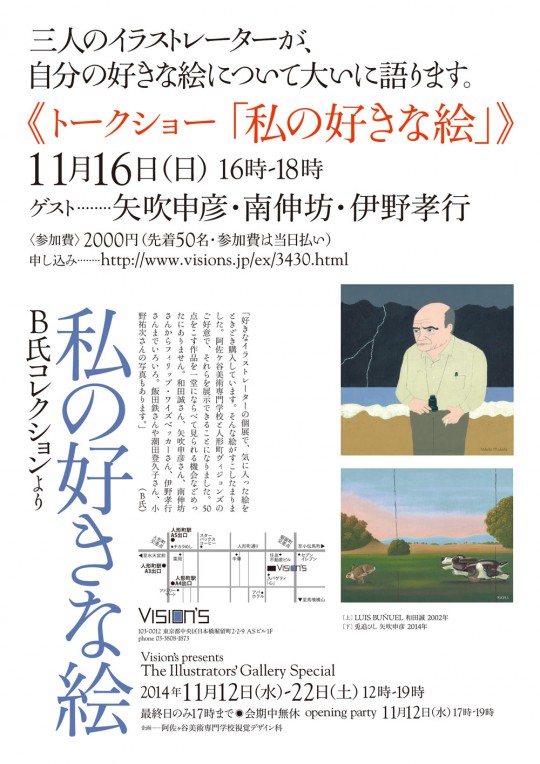

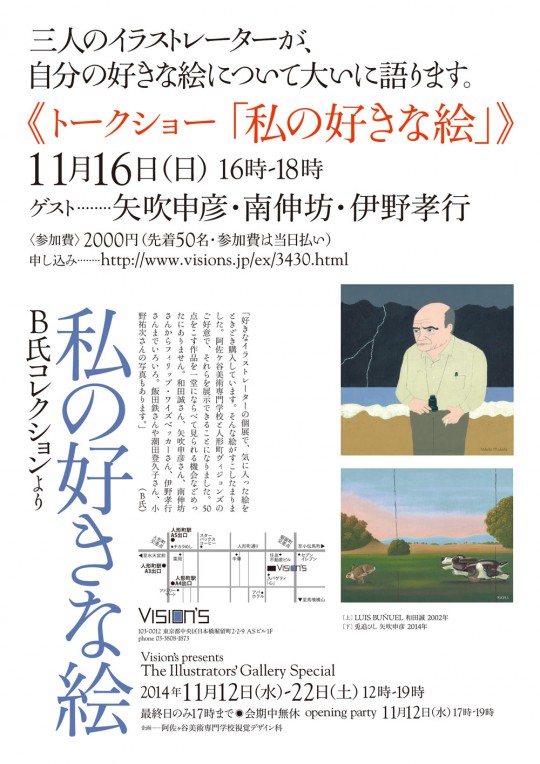

今日(11/11)は火曜日なのでブログの更新の日であるが、手をつけないまま12時に人形町の「vison’s」というギャラリーに行っていた。なんの因果か、明日からはじまる「私の好きな絵 B氏のコレクションより」という展示の設営を手伝うためだ。B氏とは誰か?そんなのバレバレだと思っていたが、本気で誰だかわからない人もいるようだ。謎めいていたほうがいい。

展示作品数を数えたらちょうど100点あった。B氏は保管のためにトランクルーム?まで借りているらしい。もちろん転売などはしないから、ただ持っているだけだが、お金はかかってしまう。B氏自身、今回のように一堂に会するのははじめてのようで、買ったことを忘れていた絵もあった。12時から途中で昼食をはさみ、7時まで、7人がかりで作業をしてようやく終わる。僕も100点の絵の飾り付けははじめての経験だった。

会期中の16日(日)にはこんなイベントがある。このトークショーはかならずや面白くなると思う。理由は後でのべるが、まずはチラシを読んでみよう! 以前、南伸坊さんは赤瀬川原平さんのことをこう書いておられた。

以前、南伸坊さんは赤瀬川原平さんのことをこう書いておられた。

「赤瀬川さんとすいてる美術館で、絵を見ながら談笑するっていうのは、ぼくにとって至福の時間だ。こんな楽しい時間はなかなかない。好きな絵について、感じたことを、ポツポツ、ととぼけた調子で話される。それがモウレツに面白くて楽しくて刺激的だ。美術についてムズカシイことを言ってやれという人はいくらでもいる。だが赤瀬川さんのように楽しく話のできる人は、いない。」

僕は、南さんと酒席をともにさせていただくとき、絵の話をするのがとても楽しい。僕が南さんにたいして思っていることは、まさに南さんが赤瀬川さんにたいして思っていることと同じなのだ。

研究者や評論家が絵について「理解」していることと、描き手が「理解」していることはきっと質がちがう。でも、それを面白く語れる人というのは、まーそうはいない。

なので、このトークショーは、僕がいつも酒を飲みながら満喫している「絵の話」をみなさんにも味わっていただく機会でもあるし、また、このトークショーを聞けば自分たちも「絵の話」がしたくなるにちがいない。(ナイショにしておきたいが、絵の話をするようになると、確実に絵が進歩する。マジで。)

昨日、南伸坊さんから、好きな絵のリストが送られてきた(それぞれが好きな絵をスクリーンに写しながらしゃべります)。

◯ バルチュス「部屋」

◯ マルケ「オロンヌの浜」

◯ アンソール「善き裁判官たち」

◯ ルソー「蛇使いの女」

◯ マグリット「脅かされる暗殺者」

◯ デルボー「月の位相」

◯ マチス「音楽」1910

◯ キリコ「街角の神秘と憂愁」

◯ リヒテンシュタイン「ボールを持つ少女」

◯ ウォーホル「手術前手術後」

◯ 歌川国芳「ひいなのいさかい」

◯ 与謝蕪村「奥の細道図巻」

◯ 曾我蕭白「群仙図屏風」

◯ 鈴木春信「五常義」

◯ 仙崖「指月布袋画賛」

◯ 井上安治「銀座通夜」

◯ 小倉遊亀「浴女」

◯ 耳鳥斎「烟草好の地獄」

◯ 山下清「剣道」「柔道」八幡学園時代の貼絵

◯ 不明「ばけもの絵巻」国書刊行会妖怪百物語絵巻より

う〜ん、幅広い。このリストを見ているだけで、南さんの選び方に刺激をうける。矢吹さんは何をお選びになるのだろうか。僕も何を選ぼうか…たくさんある好きな絵のなかから選ぶというだけでも、ひと仕事している気持ちになるし、頭が活性化されるようだ。なぞのB氏もトークに参加するというし。ま、僕はしゃべる用意はしていっても、結局しどろもどろになって、みんなに笑われればそれでよしだ。

ちゅーわけなんで、お申し込みは下記からですっ!↓

「私の好きな絵」トークショー申し込み

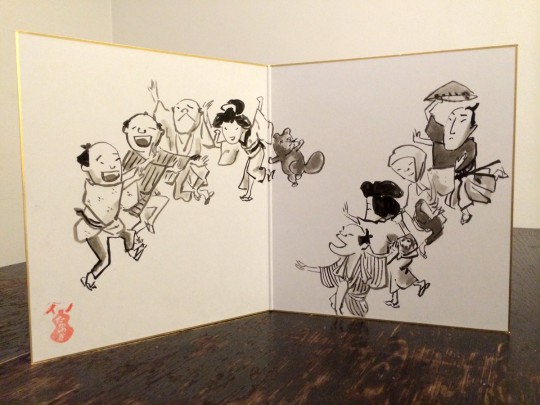

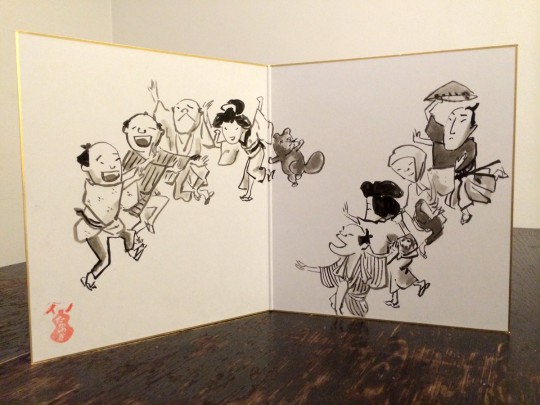

9月26日(金)18時30分から、銀座のリクルートG8でひらかれている「TIS展」のイベントで「TIS夜店」というのがあります。会員有志がG8のロビーにお店をひろげて、いろんなものを売るという催しです。わたしはその係をやっているので、今週のブログはそのお知らせをば。みなさん是非おこしくださいませ。今年は何を売ろうかなと思案にくれていたところ「折りたたみ色紙」なるものを見つけたので、それに絵を描いてみました。クリックすると画像は大きくひろがるでしょう。 作品番号1番「おどり」

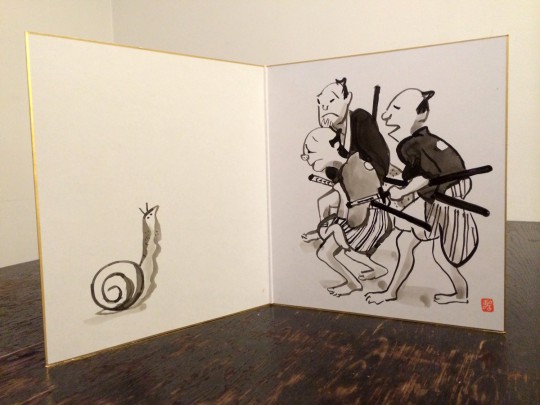

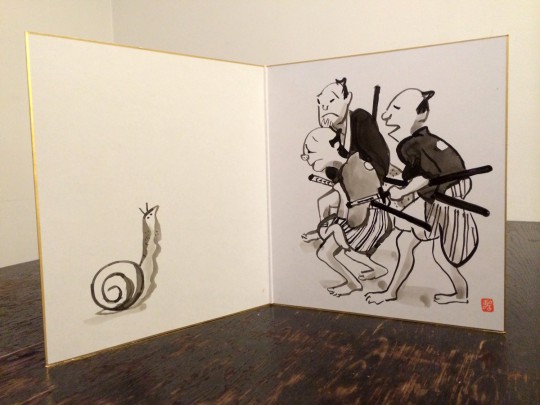

作品番号1番「おどり」 作品番号2番「臆病者」(この絵は耳鳥斎の戯画が元になっています。)

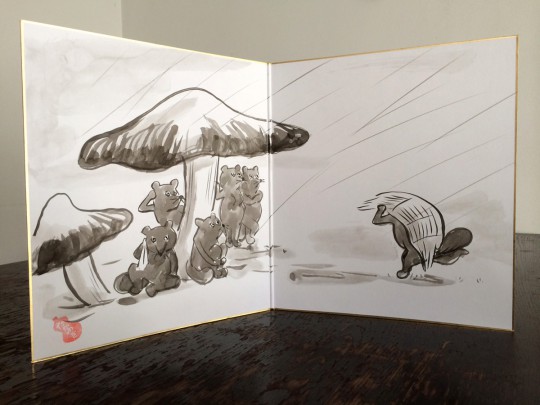

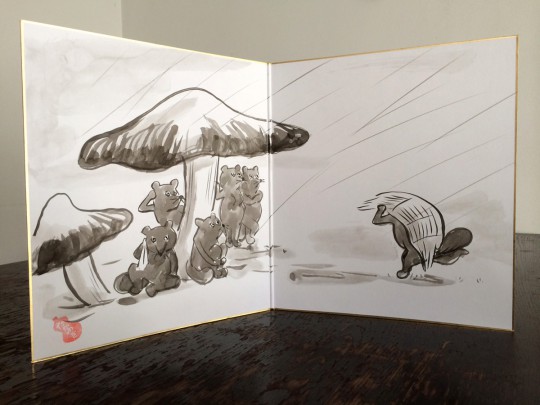

作品番号2番「臆病者」(この絵は耳鳥斎の戯画が元になっています。) 作品番号3番「雨宿り」(この絵は竹原春朝斎の絵が元になっていますが、本家はタヌキではなく人間です。)

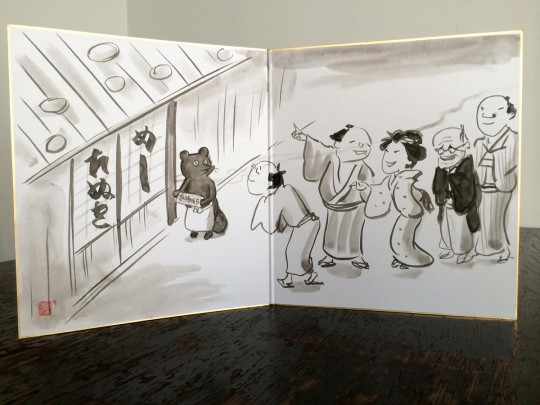

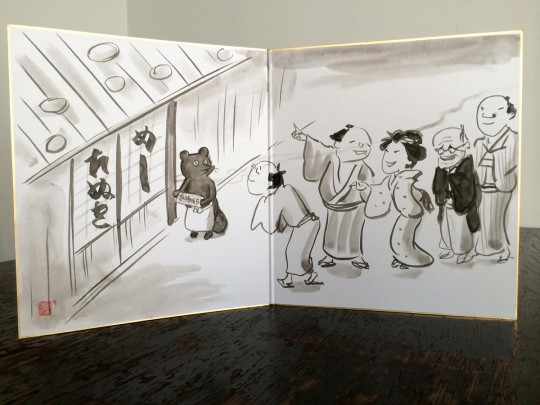

作品番号3番「雨宿り」(この絵は竹原春朝斎の絵が元になっていますが、本家はタヌキではなく人間です。) 作品番号4「めし処たぬき」

作品番号4「めし処たぬき」

さあさ、みなさまおひとつどうですかな?値段はまだ決めてませんが、もちろん「こんなギャラで仕事頼まれたら、断る!」という値段にしておきます。お祭りなんでね。さてもう一種。 この色紙は拙著「画家の肖像」をお買いあげくださったお客さまにもれなく一枚おつけしましょう(限定5部)。この機会にお求めになられますとお得ですよ。

この色紙は拙著「画家の肖像」をお買いあげくださったお客さまにもれなく一枚おつけしましょう(限定5部)。この機会にお求めになられますとお得ですよ。

そんなこんなの秋の小商いのお知らせでした。

出店作家(予定)/あずみ虫、黒田愛里、熊井正、五辻みつる、ささめやゆき、下村勝、チカツタケオ、廣中薫、ミナミタエコ、本秀康、森英二郎、矢吹申彦、山口マサル、山﨑若菜、渡辺浮美生、+(南伸坊、城芽ハヤト、井筒りつこ、櫻井砂冬美、伊藤彰剛、伊野孝行)

※当日の飛び入り参加もあるかもしれません!

時間/18:30~20:30

会場/クリエイションギャラリーG8 入場無料

今週の更新はお知らせをふたつ。

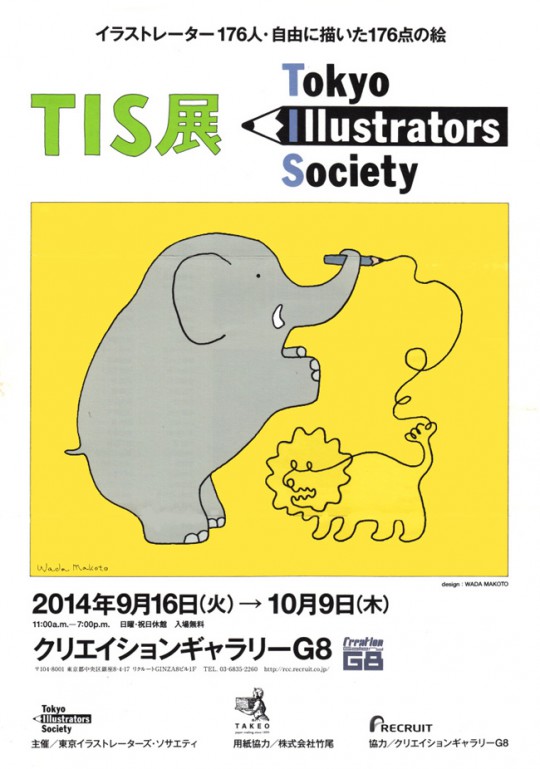

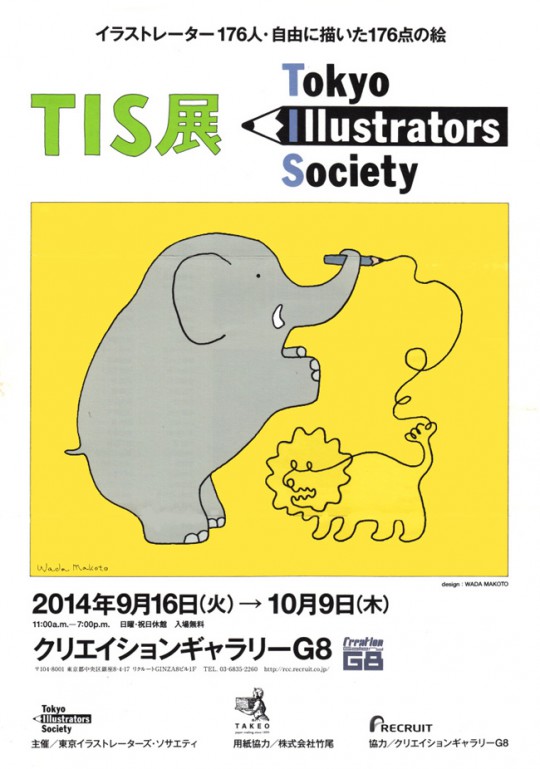

まず、本日9月16日よりはじまる東京イラストレーターズ・ソサエティ主催の展覧会。毎年、テーマをもうけてやっていましたが、今年はテーマなしの自由。イラストレーターはふだんからテーマにあわせて描くことを仕事としてますから、どんなテーマでも合わせる習性をもっています。でも、テーマに合わせることに苦心して、かえってその人の持ち味がでなくなっていることもあるんじゃないだろうか…と展覧会委員は考えました。

1988年に、日本のイラストレーションをリードする作家達によって発足した東京イラストレーターズ・ソサエティ(TIS)は、昨年25周年を迎え、会の顔・ロゴマークも一新しました。

毎年おなじみをいただいているTIS会員による展覧会は、それぞれの最も得意とする技で「イラストレーションの今」を網羅する楽しい展示にいたします。

次の四半世紀をスタートした、新しいTISにご期待ください。 これはわたしの出品作ではなくて、会員のみなさまへの参加を呼びかける「お誘い文」につけた絵でございます。馬場VSハンセン。

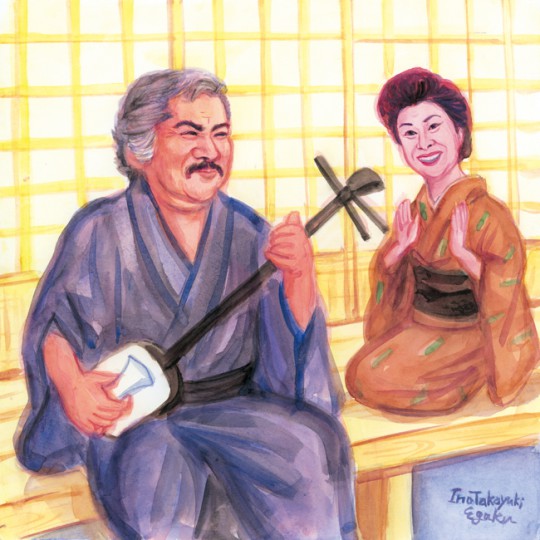

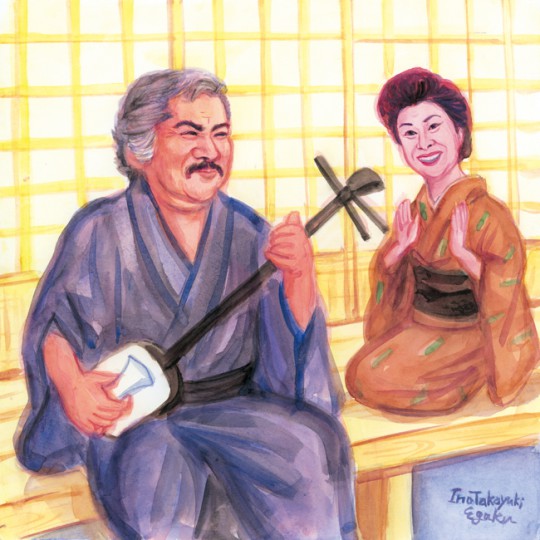

これはわたしの出品作ではなくて、会員のみなさまへの参加を呼びかける「お誘い文」につけた絵でございます。馬場VSハンセン。 これが今回の出品作です。タイトル「東男と京女」。自由に描いていいのだけど、なにが一番自分の持ち味を出せるのかと考え出すと、よくわからない。あまりそんなことを考えるのはよくないのかもしれない。おいおい、最初に言ってることと矛盾している…。

これが今回の出品作です。タイトル「東男と京女」。自由に描いていいのだけど、なにが一番自分の持ち味を出せるのかと考え出すと、よくわからない。あまりそんなことを考えるのはよくないのかもしれない。おいおい、最初に言ってることと矛盾している…。

もうひとつのお知らせは、TAN(東京アートナビゲーター)のサイトが更新されました。 江戸アートナビその六。江戸の女性のファッションのお手本は男だった。一筆斎文調 《2代目瀬川菊之丞の柳屋お藤》の巻!

江戸アートナビその六。江戸の女性のファッションのお手本は男だった。一筆斎文調 《2代目瀬川菊之丞の柳屋お藤》の巻!

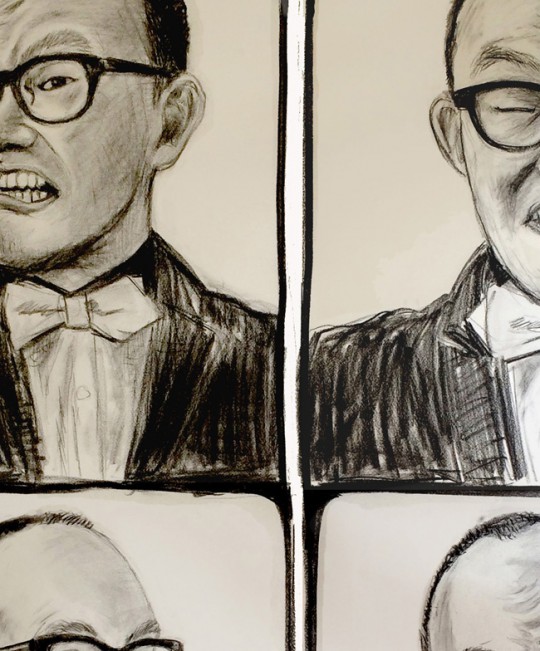

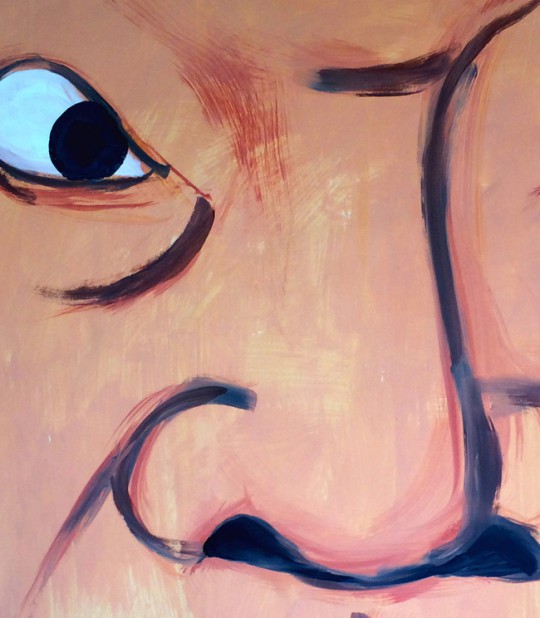

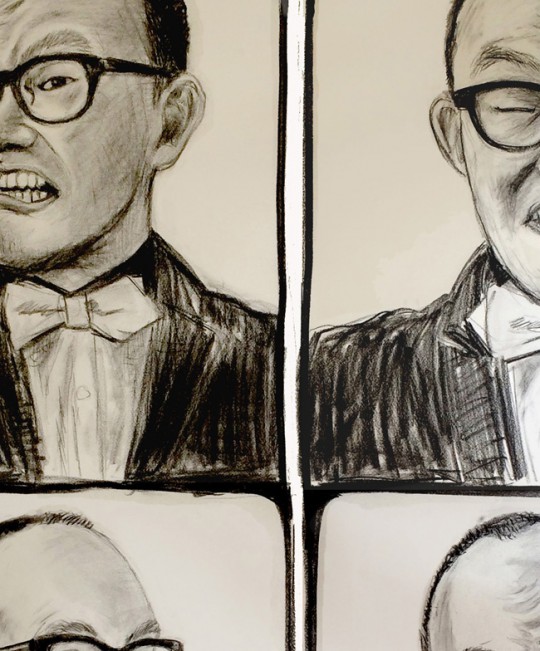

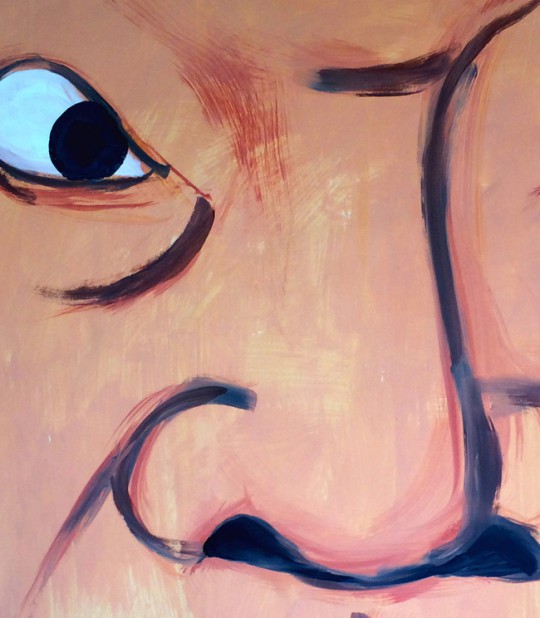

本日7月8日より14日まで、上野の森美術館ギャラリーでおこなわれる「絵を描くはじめ」という展覧会に参加します。美術ジャーナリストの藤田一人さん(「芸術新潮」で「わたし一人の美術時評」をいっしょに連載していた)が企画者で、「100号くらいの大きいエスキースを描いて欲しい」とたのまれた。めったにデカイ絵も描かないし、たまに仕事とはぜんぜんちがうことをやっておくのも何かしらひろうものがあると思って参加をきめた。ふだんの仕事はA4サイズくらいで描いているので(スキャナーがA4だから)100号と聞くとつい身がまえる。なにを描けばいいかな?……ある人に相談すると、「7日あるので7枚描いたらどう?7枚重ねて展示して一日ごとにはがしていくのは」と提案され「ほう、100号の日めくりカレンダーというわけか……おもしろいかも」とすぐに乗った。

シリウスという水彩紙のロールを買ってきた。だいたい100号くらいの大きさが7枚とれる。長押(なげし)にクリップでとめると、ふすま二枚よりは幅がすこしせまい。実際目の前にすると、そんなに大きくかんじない。100号は6畳で描けるサイズだな。筆も大きいのをつかえばそう時間はかからなさそう。

エスキースなんだから壁に落書きするくらいの気分でいきたい。7枚を通してのテーマというのは決めていない、ただ、この大きさで描いてみたいものを描いてみた。いちおう7枚それぞれに制作意図はあるけど、実験というか遊びです。

メンバーは全部で5人。ぼく以外は職業でいえば「画家」の方たちで、イラストレーターは一人だけ。印刷されたりメディアのなかで使われるわけではないが、ある与えられた状況のなかで絵を描く、ということでいえばこれもイラストレーションと言えるかな。べつに無理して言う必要もないけど。「絵」と言えばそれで済みますね。でもイラストレーターは画家の人たちとは筋肉のつきかたが違う。そういうところはちょっと意識してるかもしれない。

7枚重ねてかざってありますが、めくって見てもいいですよ。また、はがした絵も置いてありますので、ご自由に見てください。なんてたって上野だから、ほかに展覧会もやってるし、ぼくの絵がつまんなくても何かしらおもしろいでしょ?上野近辺は。

↓7枚の絵の「部分」をのせておきます。どうぞよろしく。

きのう、搬入に行ってきた。自分ではデカい絵をかいたつもりだったが、他の人は100号とかのレベルではなく、5メートル×3メートルとかそんなかんじのデカさで、クジラの群れの中にマグロが混じっているようだったぜ…。上野の森美術館

きのう、搬入に行ってきた。自分ではデカい絵をかいたつもりだったが、他の人は100号とかのレベルではなく、5メートル×3メートルとかそんなかんじのデカさで、クジラの群れの中にマグロが混じっているようだったぜ…。上野の森美術館

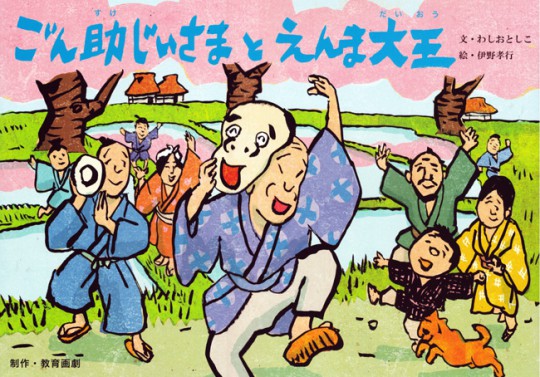

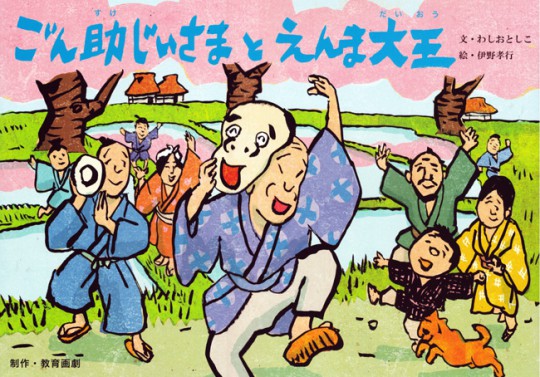

教育画劇の紙芝居「ごん助じいさまとえんま大王」に絵を描きました。文はわしおとしこさん。元々民話としてあるお話だそうです。 以下、僕なりに書いたざっくりとしたあらすじ。(じっさいの紙芝居のわしおとしこさんの文はぜんぜん違う雰囲気なのでご安心を)ごん助じいさんは村いちばんの踊りの名人。歌もうまい。とにかくごん助じいさんが踊れば、みんなたのしくなっちゃう。

以下、僕なりに書いたざっくりとしたあらすじ。(じっさいの紙芝居のわしおとしこさんの文はぜんぜん違う雰囲気なのでご安心を)ごん助じいさんは村いちばんの踊りの名人。歌もうまい。とにかくごん助じいさんが踊れば、みんなたのしくなっちゃう。 なのに、2場面目で早くもぽっくり死んでしまい、死後の世界をさまよい歩くごん助じいさん。じいさん自身ここはどこだかわからない様子。

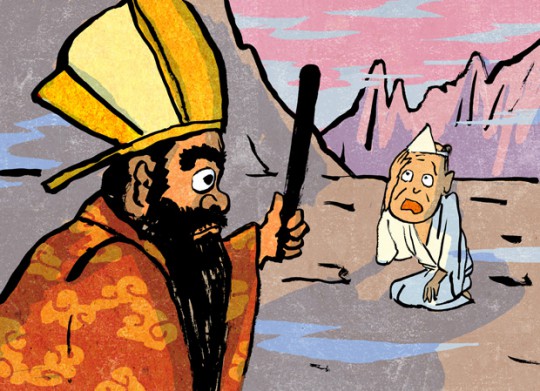

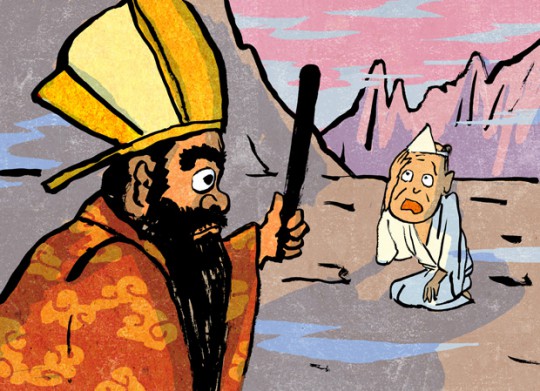

なのに、2場面目で早くもぽっくり死んでしまい、死後の世界をさまよい歩くごん助じいさん。じいさん自身ここはどこだかわからない様子。 ひとつとばして4場面目で閻魔大王が登場!(設定では閻魔大王はそのへんをブラブラしていて、ごん助じいさんに会ったのである)やっぱしここは地獄だったのか!(しかし、あんなに人を楽しませていたごん助じいさんなのに、地獄におとされちゃうんだな…)

ひとつとばして4場面目で閻魔大王が登場!(設定では閻魔大王はそのへんをブラブラしていて、ごん助じいさんに会ったのである)やっぱしここは地獄だったのか!(しかし、あんなに人を楽しませていたごん助じいさんなのに、地獄におとされちゃうんだな…) おまえは、どこの誰じゃ?と問われて名のるごん助じいさん。「おお、おまえがあのごん助か」なんと踊りの名人ごん助の名は地獄にも知れ渡っていた。

おまえは、どこの誰じゃ?と問われて名のるごん助じいさん。「おお、おまえがあのごん助か」なんと踊りの名人ごん助の名は地獄にも知れ渡っていた。 「踊ってみせい」といわれたごん助じいさん「しかし…こんなさみしい着物では踊れません」と答えれば、「わしの着物をかしてやろう!ついでにこの…」さてこれ以上アップすると営業妨害になるのでやめておきます。閻魔大王は着物をぬぐとどうなるのでしょう?着物のついでにアレも渡しちゃうのですが、アレとはなんでしょう?そしてごん助の行く末は!?このつづきは教育画劇の紙芝居で!またのご縁とおあずかり〜♬アッハッハ!笑いどっさり!日本のおもしろおばけ民話

「踊ってみせい」といわれたごん助じいさん「しかし…こんなさみしい着物では踊れません」と答えれば、「わしの着物をかしてやろう!ついでにこの…」さてこれ以上アップすると営業妨害になるのでやめておきます。閻魔大王は着物をぬぐとどうなるのでしょう?着物のついでにアレも渡しちゃうのですが、アレとはなんでしょう?そしてごん助の行く末は!?このつづきは教育画劇の紙芝居で!またのご縁とおあずかり〜♬アッハッハ!笑いどっさり!日本のおもしろおばけ民話

はい、話かわっておしらせをば。来る6月22日(日)紀伊国屋書店 新宿本店で『宇野亞喜良AquiraxWORKS』(玄光社)刊行を記念して 宇野亞喜良さんとのトークイベントに出ます。 お申し込みはコチラまで!

お申し込みはコチラまで!

↑このイベントの告知サイトに書いてある、僕の説明が盛りすぎで…たいして知識もないし、研究もしていないのだが…どうしたものだろうか。困った。知識、技術、経験とも宇野さんのほうが何倍もあるので、実際は僕にレベルをあわせてお話をしてくださるにちがいない。しかし、宇野さんの画集発売にあわせて伊野くんのレベルにあわせて話をする、というのもおかしいので、ここではこういう風に書いてあるのだろう。インタビューということではなく、たぶん絵画やイラストレーションの話をすると思います。よかったら是非。

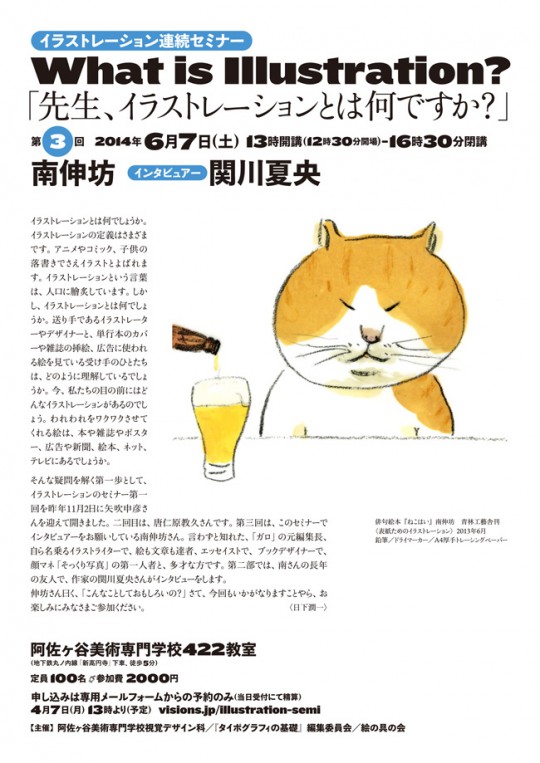

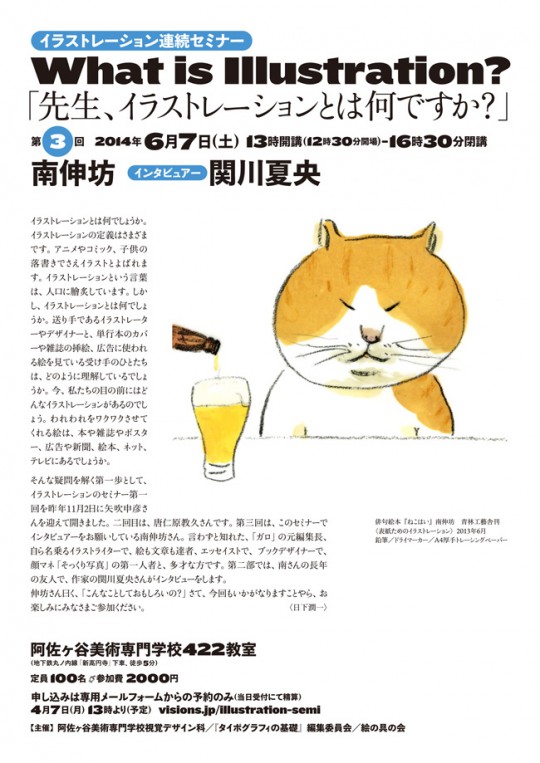

南伸坊さんの絵についての話や文章がおもしろいのは、イラストレーションとアートを垣根なく語ってくれるからだ。自分にとってどうおもしろいのか、なぜおもしろくないのかのアングルがある。そういうときに垣根なんかむしろジャマだ。伸坊さんのアングルを通して絵を見ることは僕にとっても発見があり、ついでに自分のアングルも考えさせられる。

イラストレーションは純粋芸術とはちがう、アートはイラストなんかとはちがう、とふたつに別けて考えることは、職業意識としては便利かもしれないが、不幸のはじまりだと僕は思う。とくに今の時代に、わけることは意味がないんじゃないか。もともとお互いはべつのものではなかった。根っこでつながっていたはずの水脈や養分をふたたびとりもどしたい。自分自身の血の中にはなにが入っているのかを知りたい。ジャンルの壁がなくなった今はそういうことを楽しんでやれる時代になったと思う。……僕はそう思っているので、伸坊さんのように絵を見て語れる人の話が一番おもしろい。

というわけで、イラストレーション連続セミナー第3回のゲストは南伸坊さんです。いままでは伸坊さんがインタビュアーでしたが、今回はゲストにまわり、インタビュアーには作家の関川夏央さんが登場。どんなお話がとびだすのかお楽しみに!

セミナーのお申し込みはコチラをクリック!

さて、東京アートナビゲーションの「江戸アートナビ」が更新されました。今回は「秋田蘭画」です。秋田蘭画といっても実際は江戸で制作されていた。秋田藩士が描いたからそう呼ばれる。

上は小田野直武の「不忍池図」という秋田蘭画の有名な絵。西洋版画と中国絵画の影響があるが、とくに西洋人に習ったわけでも、中国人に習ったわけでもない。しかも静物画、風景画、写実、遠近がミックスされた江戸美術。このバランスが不思議な感覚をあたえてくれる。ヘンな絵だ。実際外国人に直接教えを請えば、このような絶妙な味は出ないだろう。

ついでにこれは推測にすぎないが、秋田藩士、小田野直武と彼の殿様である秋田藩主、佐竹曙山はボーイズラブの関係にあったのではないかとの説もあるみたい。 この連載の担当の佐久間さん(女性)はボーイズラブには目がない人で、この絵につけたキャプションが笑える。ぜひ、下記をクリックして一読を!秋田蘭画、江戸絵画史上わずか7年の奇跡 監修/安村敏信先生

この連載の担当の佐久間さん(女性)はボーイズラブには目がない人で、この絵につけたキャプションが笑える。ぜひ、下記をクリックして一読を!秋田蘭画、江戸絵画史上わずか7年の奇跡 監修/安村敏信先生

以前、南伸坊さんは赤瀬川原平さんのことをこう書いておられた。

以前、南伸坊さんは赤瀬川原平さんのことをこう書いておられた。