7年ぶりにマンガを描きました。もともと漫画家およびイラストレーターになりたかった私は、片方の希望はかなえられたけど、漫画家になることは出来ずじまい。いつも描いている絵も一コマまんがみたいなものだから、漫画家と言えないこともない。しかし、自分のことは「漫画家になれなかった男」だと思っている。今回の作品ももちろん仕事ではない。タイトルはまだ決めていないけど「迷信」というのにしようかな。クリックするとやや大きくなるので、読みにくい人はクリックしてくださいね。

このお話は作り話ではなくて、渡辺京一著「逝きし世の面影」(平凡社ライブラリー)という本の中に収められた、明治期のお雇い外国人ブラントの体験記に基づいている。10行ほどの短いエピソードだが、コミック化してうまく伝わるのだろうか。ちょっときまじめな漫画になってしまったと思う。やはり私には向いていないのかもしれない。

このお話は作り話ではなくて、渡辺京一著「逝きし世の面影」(平凡社ライブラリー)という本の中に収められた、明治期のお雇い外国人ブラントの体験記に基づいている。10行ほどの短いエピソードだが、コミック化してうまく伝わるのだろうか。ちょっときまじめな漫画になってしまったと思う。やはり私には向いていないのかもしれない。

一流のイラストレーターの条件とは何か……?それは面白い俳句をひねることができるかどうかだ!…と断言することはできないが、諸先輩方はなかなかうまい俳句を詠んだりする。自分はまったくの門外漢で今まで俳句を作ったこともないけれど、「良い俳句」は「良いイラストレーション」に通じるところ多し、と前から感じてはいた。事象の中から自分の言いたいことをまとめる際、ある部分に焦点を当て、ある部分は省く、というのはイラストレーションに限らずどんな仕事にも必要なことであるけれど、俳句ってのはまったくその作業だし、単にまとまればいいというもんでもない。たとえば正岡子規の「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」は一読、なんの変哲もない句のように思えるが「かきくえばかねがなるなりほうりゅうじ」と声に出してみると句の前半はカ行音、途中でナ音がまじり合い、ラ行音へと移っていく楽しいリズムになっていて感動する。 後藤夜半の写生句「滝の上に水現れて落ちにけり」は滝から落ちる水がいったんスローモーションになって、そしてスッと下に落ちていく様子を何度も何度もくり返して想像させる。こんなことができる詩は俳句だけだろうなぁ。うむむ〜面白いなぁ。(たまたま知ってる二つの句です。他に全然知識ありません。あしからず)で、先日、とある集まりで俳人の高山れおなさんを講師にお招きし、句会をし、俳句に絵をつけたりなんぞした。

俳句に絵をつける。べつにこれと決まったルールがあるわけでないが「俳画」といった場合には、俳句への「匂いづけ」であることがのぞましいようです。以前から俳句に絵をつけるのって面白そうだなと思っていて、その頃たまたま読んでいた正岡子規の文章にこういうのがあった。ようするに俳句や詩に書いてあることをそのまんま絵にしてもおもしろくない、ちゅうことなんですが、是非読んでみてください。絵と文章の関係についてもあてはまるところがあるのでイラストレーションの仕事でも応用できる。秘技ですぜ。クリックすると拡大しますんで。

さて実践、さっそく有名な俳句に絵をつけてみることにする。

「夏河を越すうれしさよ手に草履」与謝蕪村

さきほどの正岡子規の文章は頭にあったのだが、おもいっきりそのまんま絵にしてしまった。二人で川を越してるとは詠んでないのでそこは勝手に描きましたが。

「やはらかに人わけゆくや勝相撲」 高井几薫

またまたそのまんま。この句だったら相撲取りの後ろ姿を描いた方がよかったかも。でも難しいですね。後ろ姿でいい感じ出すのは。

「初恋や燈籠によする顔と顔」 炭 太祗

だから…なんでそのまま描いちゃうわけ?自分!でもなんか描きたかったんです。それに別に必ずしも外さなくてもいいわけだし(…と言い訳じみてくる)

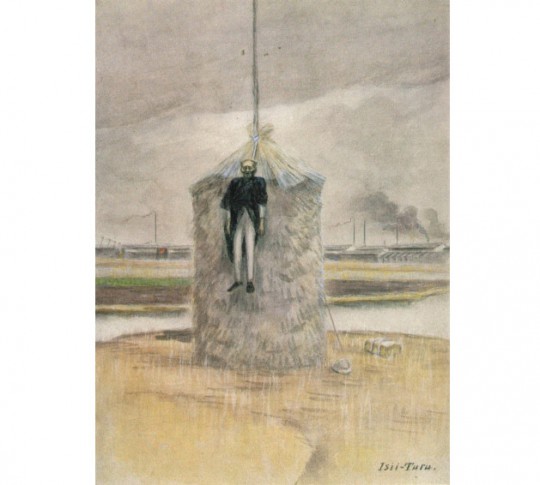

「野ざらしを心に風のしむ身かな」 松尾芭蕉

お?ちょっといつもの調子が出てきたか?でもこれじゃ、俳画というより「俳漫画」かも。「野ざらし」ってのは白骨化した人間の骨のことです。

「夏草に汽缶車の車輪来て止まる」 山口誓子

近代の俳句になってくると、ずらして描くのがなんとかできるようになった。江戸時代の俳句は、ずらして描く方法が思いつかなかった。

「ふところに乳房ある憂さ梅雨ながき」 桂 信子

いつもの自分らしい絵ではないが、そんなことはどうでもいい。狙いとしてはあえて「乳房」を描かず、でも存在は感じさせる。全体的にものうげな感じにしたかった。

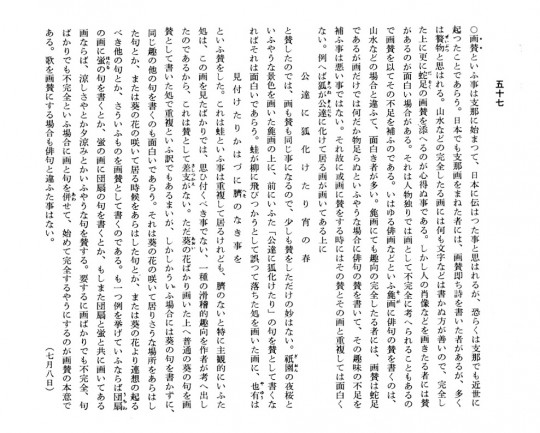

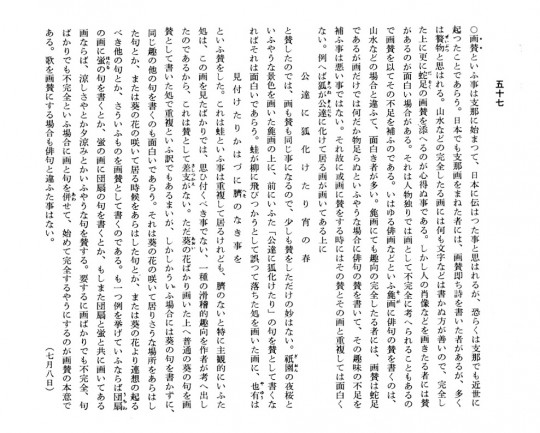

「Aランチアイスコーヒー付けますか」 稲畑廣太郎

日常会話がそのまま俳句になっている。ここまでくるとべつにどんな絵だって合うといえば合う。自分的にはこれが一番うまくいったかなと思う。(ちなみに現代においては「俳画」という文化はほぼすたれているのである。これはチャーンス!)

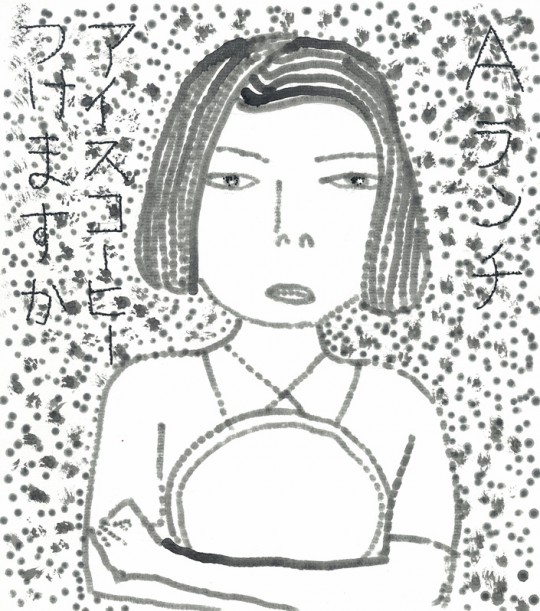

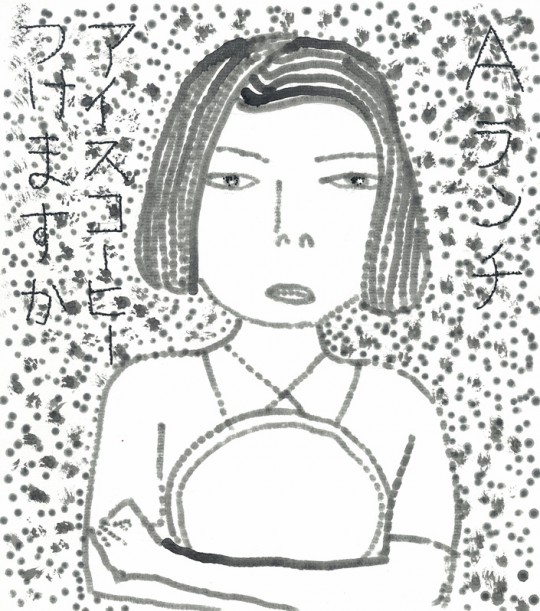

「話しかけ聞きかえされる暑さかな」伊野孝行

こっぱずかしい自分の俳句。名句とならんで載せるのはおこがましいにもほどがあるが、一応句会もやってそのときに作ったのでオマケに描きました。わたしは滑舌悪く、声がこもり、声量がない、の三重苦なので聞き取りづらいらしく、よく聞きかえされる。「はぁ?」とか言われるとこっちもやるせなくなっちゃうぜ。そんな気持を詠んでみたのです。ちなみに一つの俳句のなかに二つ動詞が入るのはあまりいいことではないようだ。一流イラストレーターへの道はまだまだ遠いぜ!

6月17日から24日まで「ウィーン」に行って来たのでその報告をば。当ブログでは「ロンドン」「ニューヨーク」につづく海外旅行シリーズ第3弾だが、ぼくは元来、旅行ぎらいで16年間くらいどこにも行ってなかった。とくに行きたくもなかった。でもここ数年はよく旅行に行く。今年に入ってからは海外2回、国内4回も行っている。しかしこれとて誘われたり、巡回展のためだったりして、積極的に行っていない。旅行に行く前の気持の高まりは人並みに感じるものの、現地について二日目には、もう家に帰りたくなってくる。疲れる。眠れない。旅は非日常だから日常が恋しくなる。でも楽しいんだよね。家にいるなんてもったいないと思う。1週間なら1週間、非日常に身を置くとそれなりに得るものもあるわけで……そんな人間の旅行記です。

◯飛行機はウィーン少年合唱団と元プロレスラーで国会議員の馳浩といっしょだった。

今回の旅は某デザイン事務所の社員研修旅行に同行。予定表には「ブリューゲル、クリムト、シーレと世紀末建築とオペラの旅」というタイトルがついているのでそういうものを見るのだ。

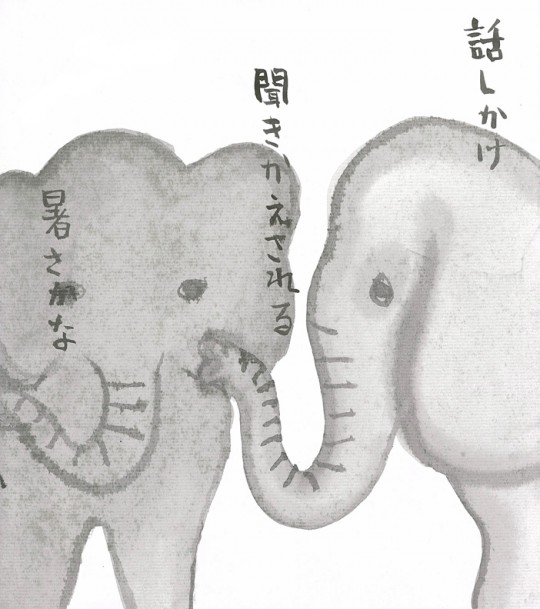

◯ウィーンは猛暑!

猛暑!猛暑!猛暑!酷暑!酷暑!酷暑!ウィーン滞在中はほんとに暑かった。35℃の日もあった。それはまるで予想外のことだった。ガイドブックではずいぶんと涼しいようなことが書いてあったが、も〜う!イヤンなっちゃうくらい暑い。まず気持の準備ができてない。セーターやヒートテックの用意はあってもTシャツなんて下着用にもってきてるくらい。せっかくの旅行なのに下着のようなTシャツで街を歩かなければならない。ウィーンは年に十日ほど猛暑日があるらしいが、ぴったりそのときに来てしまったわけ。ウィーンの女性たちはタンクトップに太もも見えまくりのホットパンツ姿が多かった。年に十日のこの暑さをむしろあじわっている感じすらある。湿度もけっこうある。ギラッギラの太陽に照りつけられてたまらず店に逃げ込むも冷房ナシ!ということが多い。「トラム」という便利な路面電車によく乗ったがここもほとんど冷房ナシ。オペラ座も冷房ナシ。美術館はどこも冷房が効いていた。ちなみにアイスウィンナーコーヒーみたいな飲み物にも伝統的に氷はナシ、でもビールは冷えててどこでもうまい。 あついあつい!

あついあつい! 夕方になってもあついあつい!

夕方になってもあついあつい!

◯ウィーンの印象

全盛を誇ったハプスブルク王朝が中央ヨーロッパを治めていたのも今は昔。こじんまりとしたウィーンの街は栄華の後にもまだ余裕という文化を保ちつづけているようであった。一週間、狭い範囲だけ見た感想なので間違っていると思うがこの眼にうつるウィーンはそうだった。たとえば地下鉄や路面電車「トラム」はパスを買って乗るのが便利なのだが改札には駅員もいなけりゃセンサーもない。ただ冊があるだけ。検札はたまに来るらしいが一週間いたけど出会わなかった。みんなタダで乗り降りしてるんじゃないかと思ってしまう。いや、みんなパスを買って乗っているはずなのだが、ほとんどチェック機関がない。あくまで本人の良心に委ねるという、なんて大人な方法なんだ。ドナウ川にも落下防止めの無粋な冊はなく、基本的に「落ちても知らないよ」という態度。人が川に落ちかけている絵のついた標識だけがある。実際川に近づくと落ちそうでコワい。 「トラム」の優先席のマーク。

「トラム」の優先席のマーク。

◯ウィーンの人柄

人はみなおだやかでお店のサービスも心地よいところが多かった。これもまた限られた範囲で見ただけだが、ものすごーく下品な人とかあまり見かけなかったな。日本人の僕はなにかというとすぐ作り笑顔をするが、外人はあまりしない。なので怒ってるのかとおもうけどけっこう親切だ。シェーンブルン宮殿に行く時、なにも聞いていないのにトラムでおばさんが「U4(うーふぉー)よ」と地下鉄の線を教えてくれて、また別のおじさんが「グリーンだよ」と線の色を怖い顔で言ってくれた。 美術史博物館のチケット売り場。ウィーンはクリムトのせいか金色が使われているところ多し。

美術史博物館のチケット売り場。ウィーンはクリムトのせいか金色が使われているところ多し。

◯美術史博物館

ここの目玉はなんといっても世界に40点ほどしかないブリューゲルの油彩が12点もあるということ。ブリューゲルやクラナッハ、ルーベンス、カルバッジョ、デューラー、レンブラント、フェルメール、メムリンク、ホルバイン、ベラスケスなどを堪能。

浴びるように絵画を見る。パリの「ルーブル」やロンドンの「テート」やニューヨークの「メトロポリタン」などと同じで、とても一日では見られない。しかも何段にもかかっていて、どんな絵が好きな人でも、見ることの限度を超えてしまう。「絵なんて一瞬で見られる」と豪語している僕も、お腹がいっぱいなのにどんどん食事が出てきては、いくらおいしくともちゃんと賞味できない。ゲップの出そうなときは絵の森のなかを散歩している気分で歩くのも贅沢である。このひと部屋が日本に来たら大騒ぎだろうと思いながらぶらぶらと。一日で全部見ようとするのがそもそもの間違いなのだ。

しかし、中世近世のヨーロッパ人てのはこうもこってりと隙間のない絵をあきもせず描いてきたもんだ。やっぱ米や野菜とたまに魚を食って暮らしてきた我々と、食事といえば「肉」の国の人たちは根本的に何かが違うとおもわざるをえない。ヨーロッパ人中心の美術史を宮殿で見ると世界は昔は西と東に半分に別れていたことを実感する。そして急に東洋の絵に身近さを覚える。ここで掛け軸か屏風でも見て一息つきたくなる。 ルーベンスはバロックの過剰で大仰な感じがバカバカしくて好きだ。コッテリしてても別腹。

ルーベンスはバロックの過剰で大仰な感じがバカバカしくて好きだ。コッテリしてても別腹。

レンブラントにしろブリューゲルにしろ大天才というのは西洋と東洋の壁を越えている。自分が日本人だとか東洋人だとか意識することなしにすっと絵の中に入っていける。そういうときにすべての絵はつながっていると実感するのだ。しかし、レンブラントやベラスケスの部屋にもあまり人は居ず、日本では考えられないことだが、たまたま僕が行ったときには、フェルメールの絵(1点しかないが)は誰に見られることもなく、部屋の中には自分一人であった。絵の前にベンチが置かれていたのでそこで疲れた足を休めたのである。

大天才というのは時代の流れのなかでポコッと浮いた仕事をするものであるとつくづく思う。俯瞰ですべての登場人物にピントがあったブリューゲルの絵は、庭の石をどけたときにその下にいろんな虫達がいっぱいいてワ〜ッと散らばってさわいでる様なカンジである。ティム・バートンの映画のワンシーンみたい。みんな勝手に「オラ生きてんど〜!」と声をあげながら残酷に踏みにじられたりする虫のように、人間が描かれている。一人ひとり手をぬくことなくちゃんと描写されており、そういう意味では画家は神のような創造主でもあるが、ブリューゲルの絵を見ていると、深沢七郎にも似た人生観、人間は屁のように産まれてきて屁のように消えていく、といったおもむきさえ、こちとら勝手に覚えてしまうのであった。

ウィーンの旅その1終わり。たぶん続く…。

ウィーンの旅その1終わり。たぶん続く…。

このお話は作り話ではなくて、渡辺京一著「逝きし世の面影」(平凡社ライブラリー)という本の中に収められた、明治期のお雇い外国人ブラントの体験記に基づいている。10行ほどの短いエピソードだが、コミック化してうまく伝わるのだろうか。ちょっときまじめな漫画になってしまったと思う。やはり私には向いていないのかもしれない。

このお話は作り話ではなくて、渡辺京一著「逝きし世の面影」(平凡社ライブラリー)という本の中に収められた、明治期のお雇い外国人ブラントの体験記に基づいている。10行ほどの短いエピソードだが、コミック化してうまく伝わるのだろうか。ちょっときまじめな漫画になってしまったと思う。やはり私には向いていないのかもしれない。