土日月とまた京都へ行ってきました。まず第1の用事は、老舗の表具屋、八木米寿堂さんへ絵を届けに行くこと。掛け軸3本と絵巻物1巻にしてもらいます。この絵は11月に酬恩庵・一休寺で「祖師と肖像」と題した展示で飾られます。JR東海の方も取材に来られ、いずれ「そうだ京都、行こう。」の記事として発表されるとのこと。

つまりこの秋は、大徳寺・真珠庵と、酬恩庵・一休寺の二箇所で展示があるということです。こんなことは私の人生の中で最初にして最後のことでしょう。

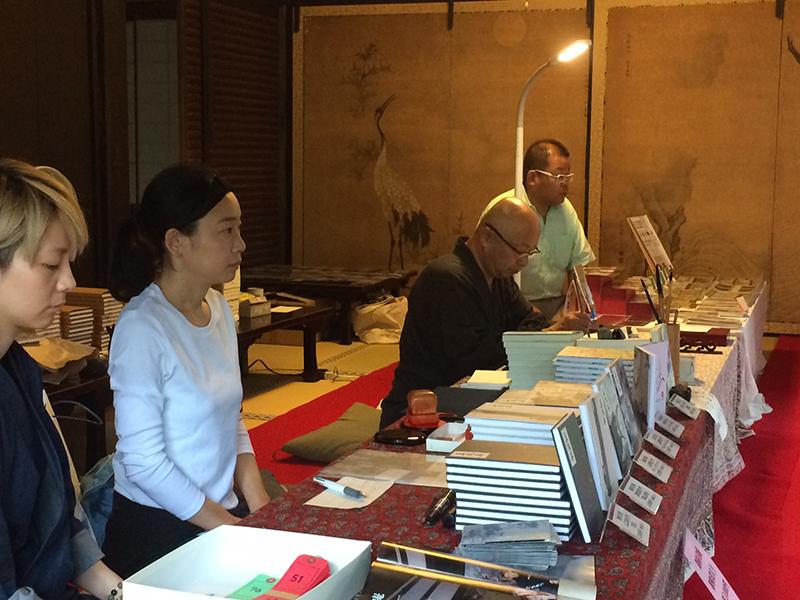

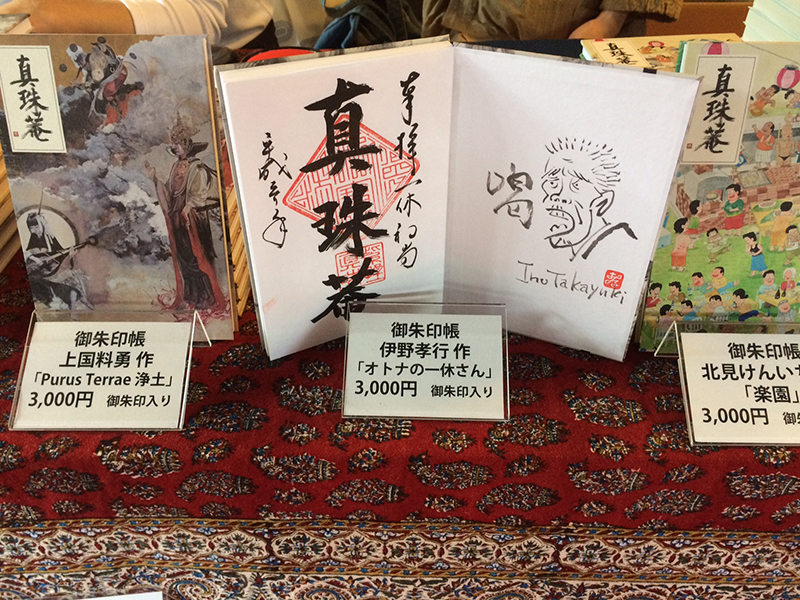

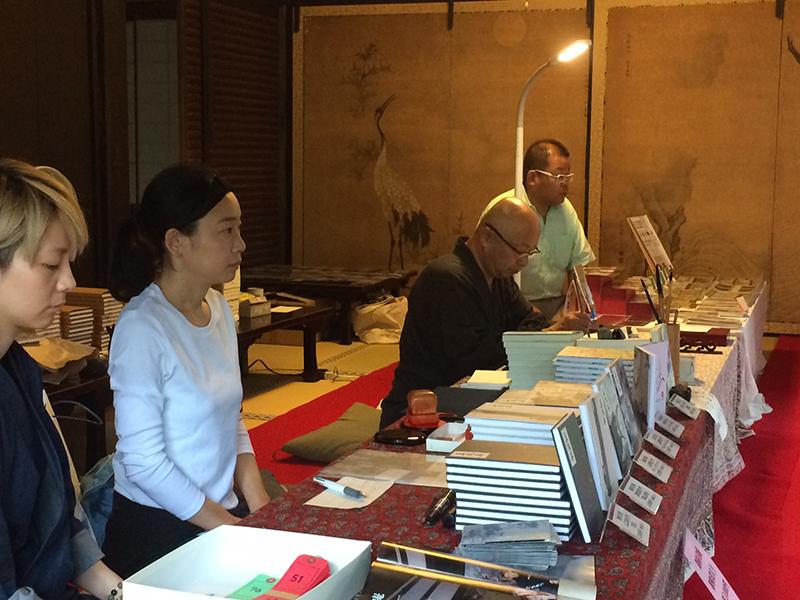

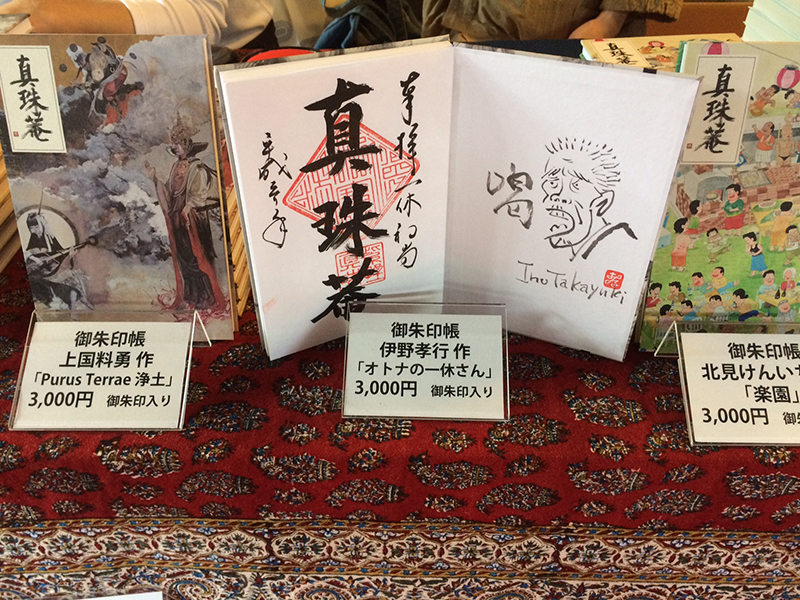

第2の用事は公開中の大徳寺・真珠庵に行って、御朱印帳にサインと絵を入れること。用事が終われば、あとは楽しい宴会…ということで今回も色々お世話になりました。

襖絵を描いてる時は何も考えていなかったのですが、歴史ある京都のお寺に絵を描くということの意味を、描き終わってからしみじみ味わっているところでございます。

意味とは何を意味するのでしょう?

(真珠庵のお庭)

真珠庵は土日になると1日500人くらい拝観のお客様がいらっしゃるようで、東京で個展をやってもそんなたくさんのお客さんに見てもらえません。他の襖絵絵師の方々のおかげ、そして建物自体が重要文化財の大徳寺・真珠庵のおかげ、物販制作会社、広報担当会社のおかげ、特別公開限定スタッフのおばさまたちのおかげ、そしてご住職ならびに心意気お手伝いの皆さまのおかげ……ざっとあげてもこれだけの「おかげ」があります。

普段の個展では、そういったことはほとんど自分でやらなくてはならず、しかもヒジョーに微力です。だから余計に骨身に沁みます。

(ひたすら御朱印を書く和尚さま)

(手に資料を持っているのは襖絵を解説してくれてるスタッフの方)

それと、京都の地元の人たちの間にスルッと入れるラッキーさ。特別公開中の真珠庵には和尚さまを慕って集まる人も大勢いらっしゃいます。今日はあの人、明日はこの人。もともとお寺の醍醐味とはそういうところなのかもしれません。集まる人の職業も本当にいろいろで面白い。そんな時に、自分のことを一から説明しなくてもいいじゃないですか。「襖絵を描かせてもらってる伊野と申します」と言えば通じるんだから。

せっかく泊まらせてもらったのに、早起きできなくて、お庭掃除が手伝えなかったりで、一宿三飯お酒つきの恩返しもなかなかできず、ヤバいなーと焦りました。ですから、ひたすら御朱印帳にサインと絵を入れて来ました。50冊くらいは描けたかな?

京都のお寺に絵を描く意味の、意味が何を意味するかは、きっと自分次第でありますね。

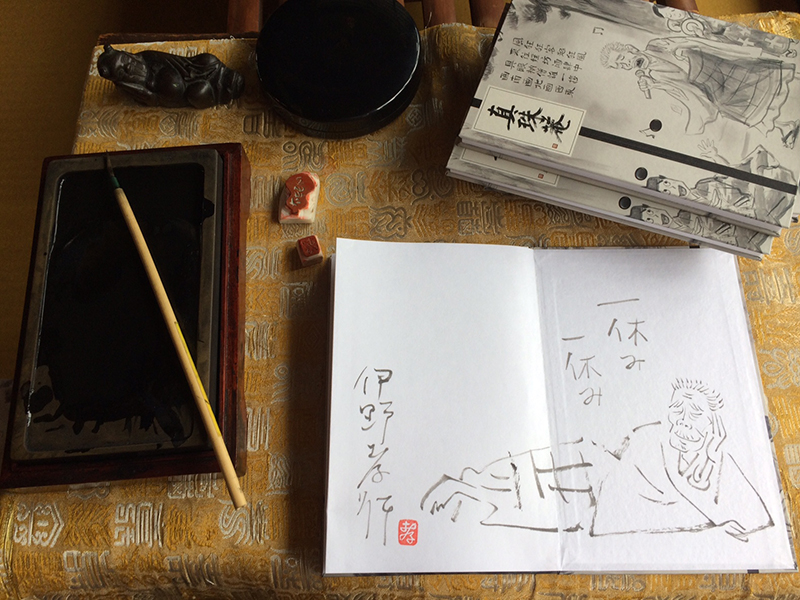

(下書きなしで描かなくてはいけない…筆と消しゴム判子は持参です)

(サインの横の絵は5種類くらいあります)

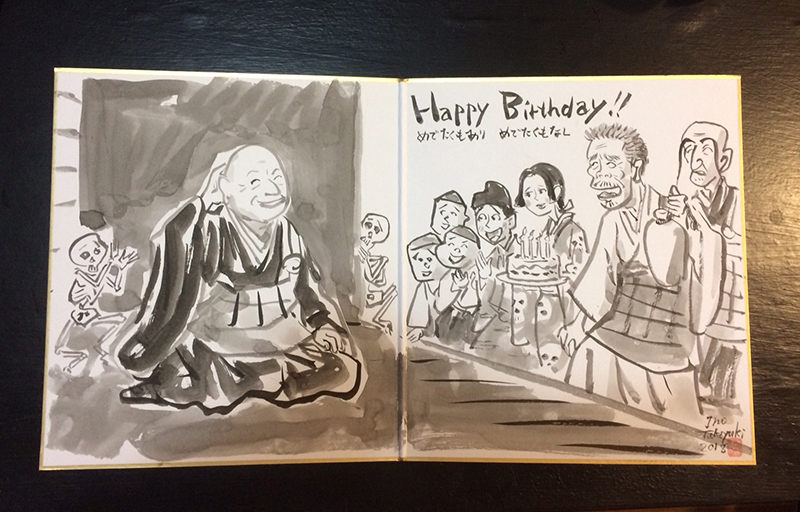

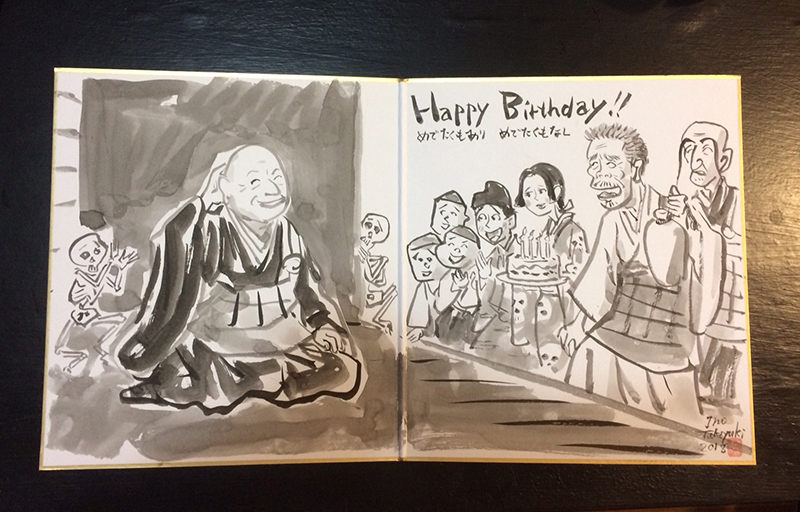

(お邪魔した時はちょうど和尚さまのお誕生日でしたので、二つ折り色紙に絵を描いてプレゼントしました)

先週、先々週と2週も続けてブログの更新をサボってしまった。一応、夏休みということでサボったのだが、僕自身に夏休みがあったわけではなかった。

唯一の夏休みがブログを休むということ。

なんて味気ないことだろう。今年の夏は本業(しがないイラスト仕事)以外のことで何かと忙しくて……。

しかし、振り返れば僕の人生は、前半がほぼ夏休みだったようなものだし、あと10年も経てば人生の冬休みが早々とやってくるかもしれないので、今、やることがあるのは悪いことじゃない。

でも、一息ついて、畳の上に寝転んだときには「ああ、この姿勢こそ自分本来の姿だ」と思う。つねに寝転んでいたい。

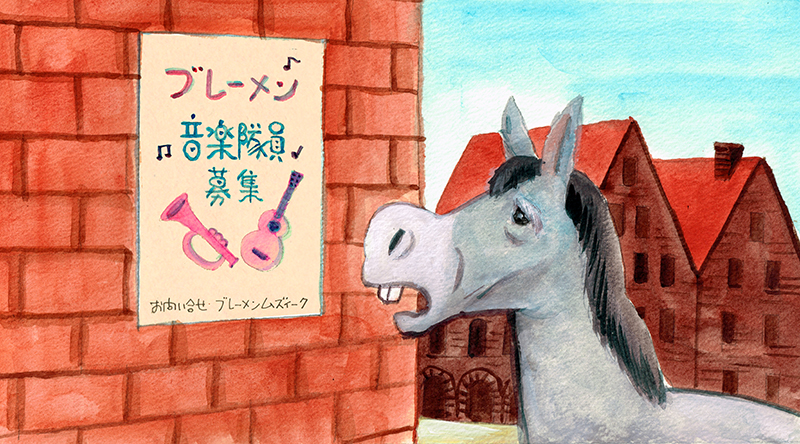

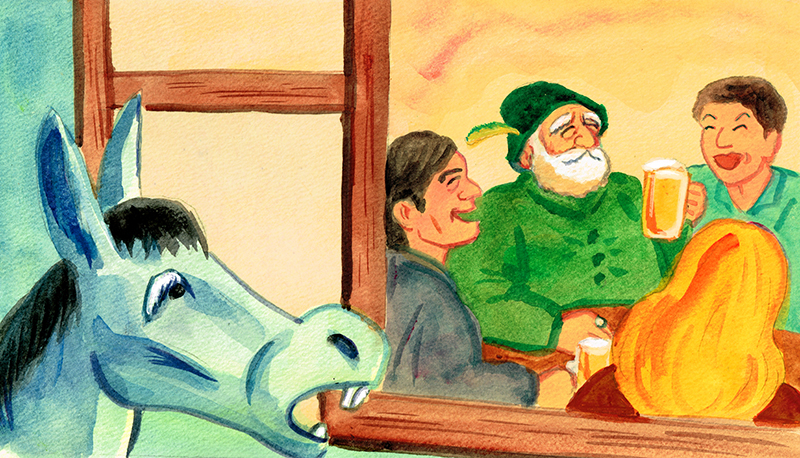

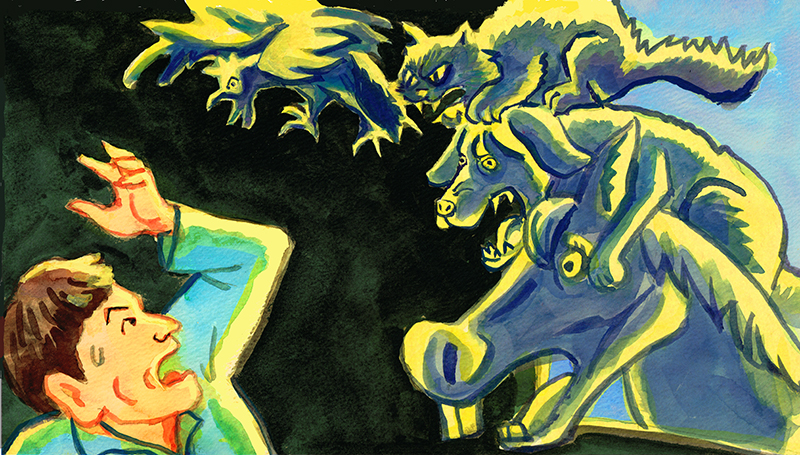

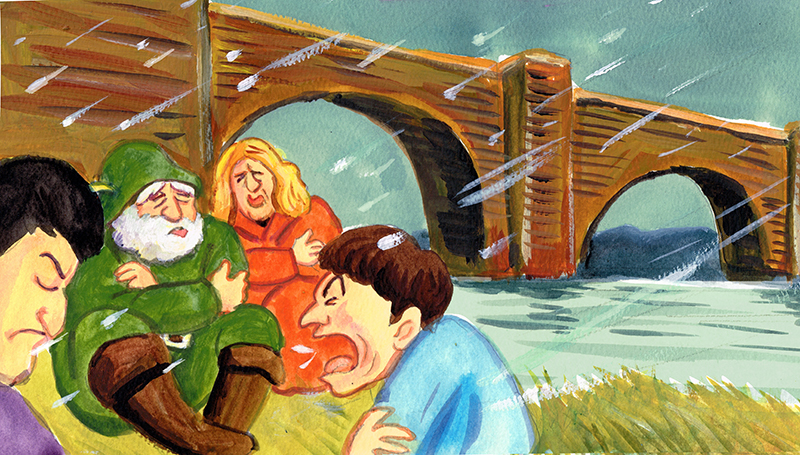

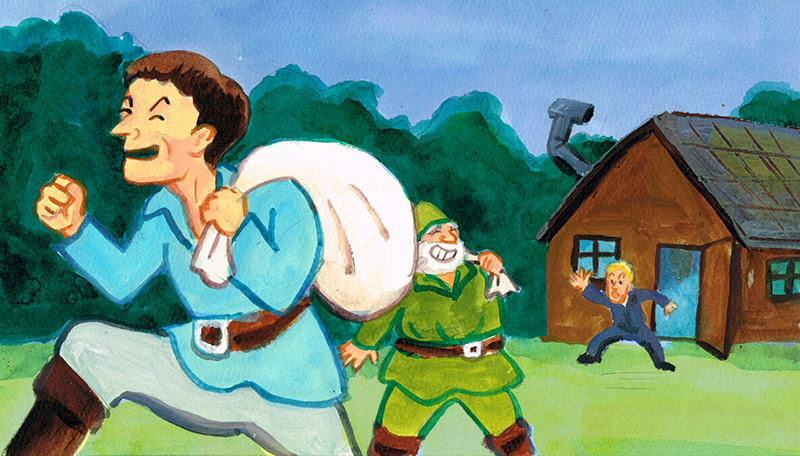

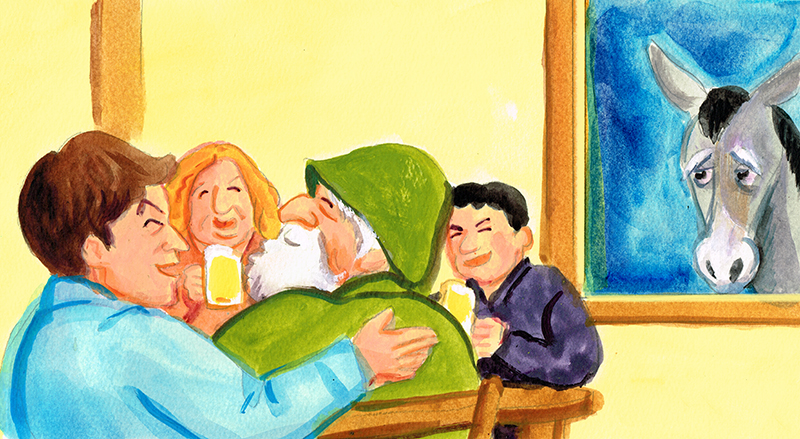

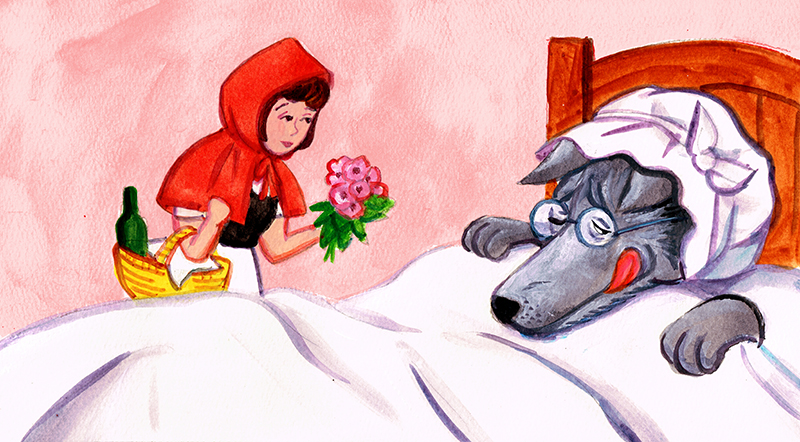

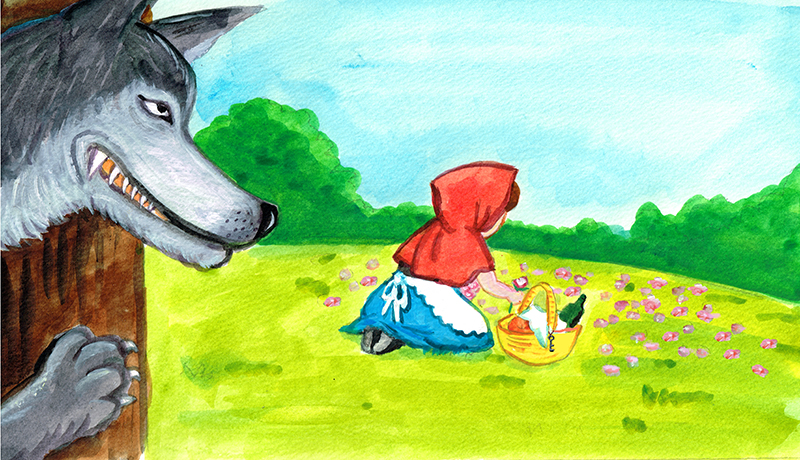

ここ4年、毎年蒸し暑くなってくると始まる仕事がEテレの「昔話法廷」だ。当初は2年で終わりだと聞いていたが、去年もう1年伸びて3年目に突入。去年で正真正銘、最後のはずだったが、今年もまたやるという。今年こそ最後だというが本当なのだろうか。こうなったら来年はぜひウソつき少年が主人公の「オオカミ少年」をやって欲しい。

この仕事は最近の自分にはめずらしく、全編ほぼアナログで、紙に絵の具で描いている。色もだいたい固有色に基づいているし、描写も特にこれといった工夫もなく描いている感じなのだが、20代の頃(必死に自分なりのスタイルを探していた頃)の僕が見たらなんと言うだろうか。絵の説得力において何が重要か、わかってきたようで、いまだにわかっていない。

先週の火曜は京都に行っていた。日帰りだった。そのせいでブログもお休みしたのだった。京都へは雑誌の対談と、新聞社の取材、クラウドファンディグの取材のために行った。朝、東京駅に早く着いたので、朝ごはんに鯛茶漬けを食べて、さらにコーヒーとチョコクロワッサンも食べたので、お腹がいっぱいであったが、雑誌の編集の方がお昼ご飯用にミックスサンドを買ってくれた。新幹線の車中で食べないまま、カバンに入れておいた。

京都の大徳寺で仕事をしている間も、サンドイッチはカバンの中に入ったままだった。京都は本当に暑い。蒸し器の中にいるようだ。体の外側よりも内側のTシャツの中に、汗が流れる。用事をすべて終えて夕方、大徳寺から北大路の駅へ歩いている時に、ミックスサンドが気になってきた。この暑さでもういたんでいるのではないだろうか。京都駅で何か美味しいものを食べたいが、かと言って、ミックスサンドを捨ててしまうのは気が咎める。そして何よりお腹が減ってきた。朝ごはん以降、口にしたものといえば、お寺で出された羊羹一切れだけだった。ミックスサンドの消費期限が限界に達し、そろそろ腐ってしまうような気がしてならない。僕は歩きながら、ミックスサンドを食べ出した。よかった。まだ腐ってはいないようだ。腹が減っているのでうまい。しかし、京都まで来て、行儀悪く、なんで歩きながらサンドイッチを食べているんだろう。この場合、どういう選択が正しかったのだろうか。

はい、この時の朝日新聞の取材がネットにあがっております。よろしければご覧ください。

3ヶ月も前に「芸術新潮」でやった仕事をいまさら紹介。

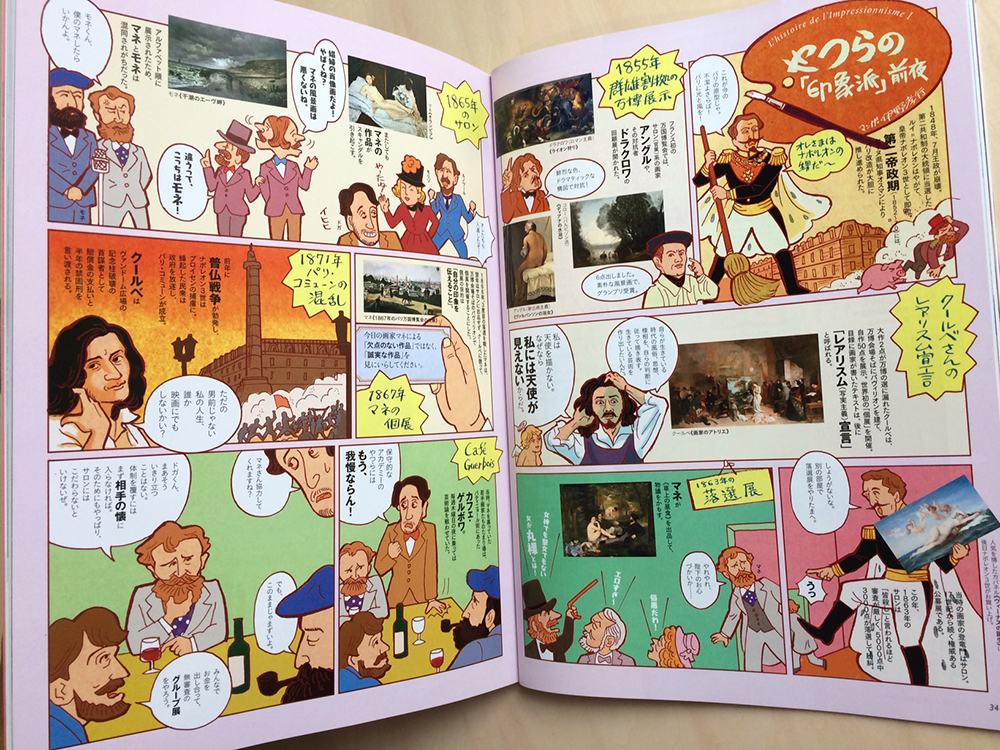

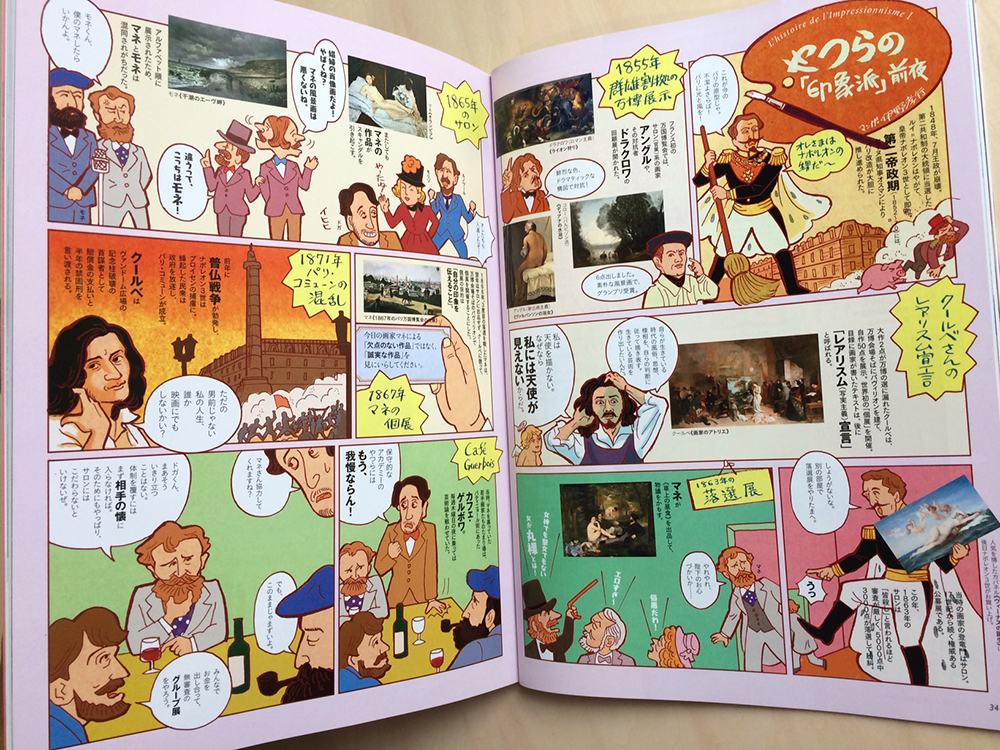

印象派のことがだいたいわかる漫画を描きました。

僕も印象派のことはだいたい知ってるつもりになっていましたが、ドガがわりと中心的なというか、そのために嫌われたりして、ま、やな奴だったみたいで、そういう事情は初めて知りましたね。

漫画は全部で3見開き描きました。一つ目は『やつらの「印象派」前夜』です。

後に印象派と呼ばれる人たちは、サロンに落選した人たちだったわけです。いや、正確にいうとたまに入選したりもした。新しい時代のものごとは、新しい時代の方法で描きたい。でも、そうやって描いた絵はなかなか入選にならなかった。

ドガ「保守的なアカデミーのやつらには、もう我慢ならん!マネさん協力してくれますよね?」

マネ「ドガくん、まあそういきり立つことはない。体制を覆すにはまず相手の懐に入らなければ。そのためにもやっぱり、サロンにはこだわらないといけないぜ」

モネ「でも、このままじゃまずいよ」

ルノアール「みんなでお金を出し合って、無審査のグループ展をやろう!」

カフェ・ゲルボアに木曜の夜に集まっては、こういう相談をしていたのです(たぶん)。

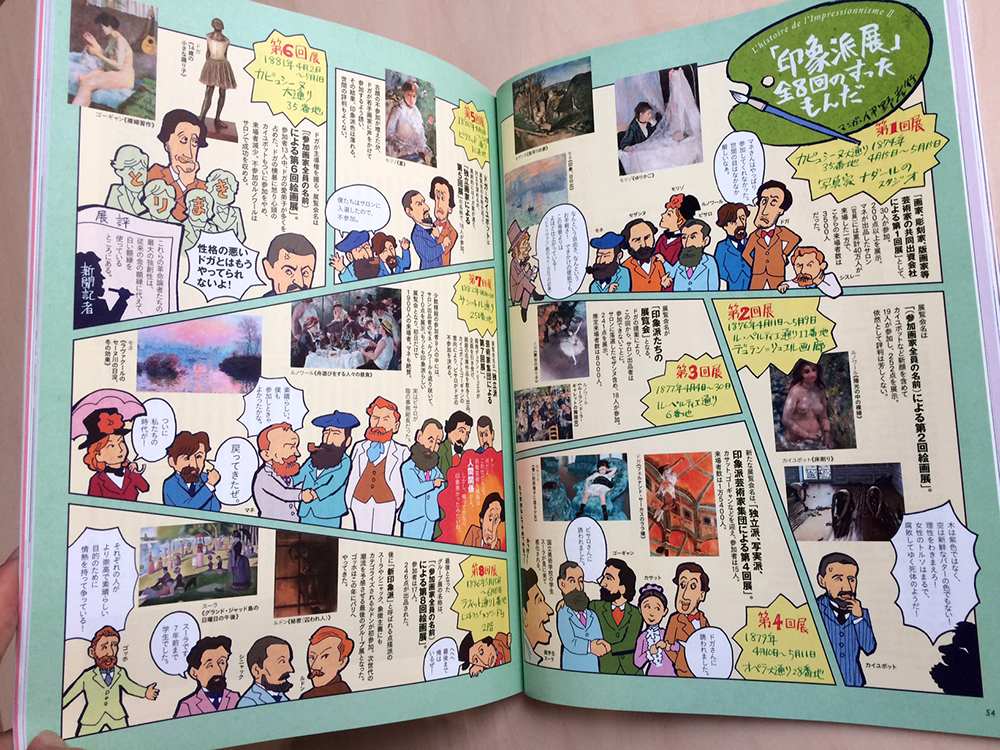

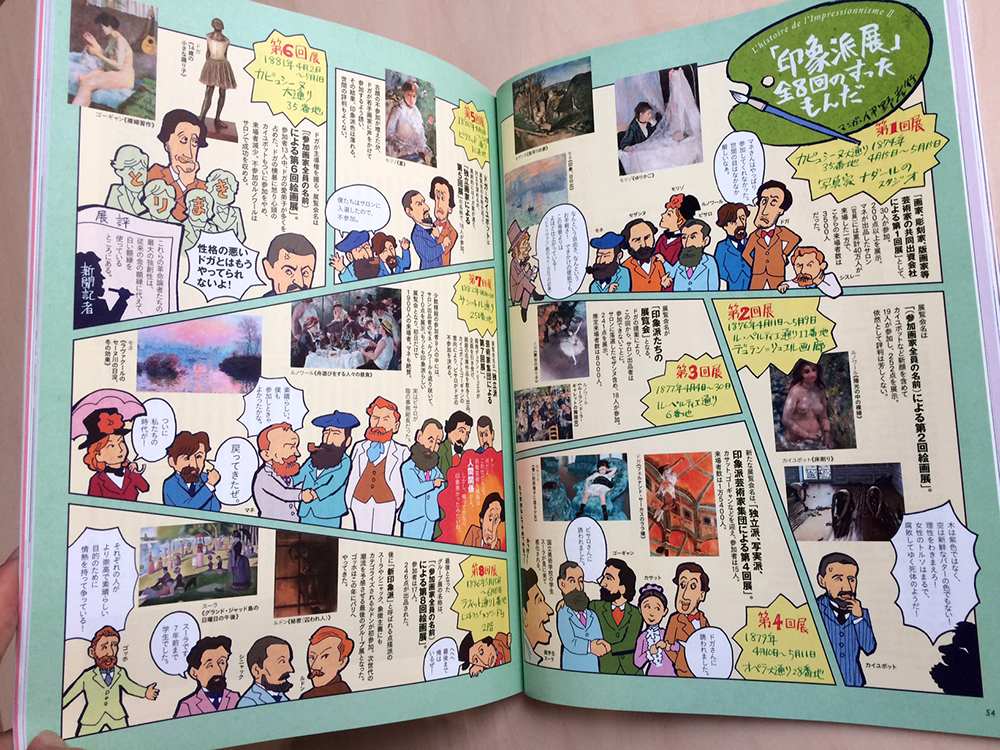

二つ目の漫画は『「印象派展」全8回のすったもんだ』です。

僕はグループ展をするなら、印象派展を見習うべきだと思っています。一人の力じゃ弱いけど、みんなでやれば運動になる。印象派展は会場を変えながら、全部で8回開かれました。

第1回展は、写真家ナダールのスタジオ。写真の登場で絵が変わり始めたのが、つまり印象派なわけですが、記念すべき最初の展覧会は写真家のスタジオで開いたんですね。詳しい経緯は知らないけど、おもしろいですね。

第5回展からドガが性格の悪さを発揮しだし、第7回ではハブにされちゃう。でも最後の第8回展にはまた戻ってくる。ま、前衛芸術といえども人間関係から自由になることはできないのです。

ポスト印象派のゴーギャンは第4回展あたりからすでに参加してる。その第4回展を見にきて感動した画学生がスーラ。

7年後の第8回展にはスーラが出品者として参加している。他にはシニャックも。いわゆる「新印象派」と呼ばれる人たちです。あと意外なところではルドンも参加している。

こう見ていくと、印象派展は若い画家たちに強烈に支持されてる感じだし、彼らは先輩に倣うだけでなく、オレはこうやってみたい、というのをやりだしてる。

そんな若者の一人、ゴッホはこの年パリにやってきた。第8回展を見て感激してこう言った。

ゴッホ「それぞれの人が、より崇高で素晴らしい目的のために、情熱を持って争っている!」

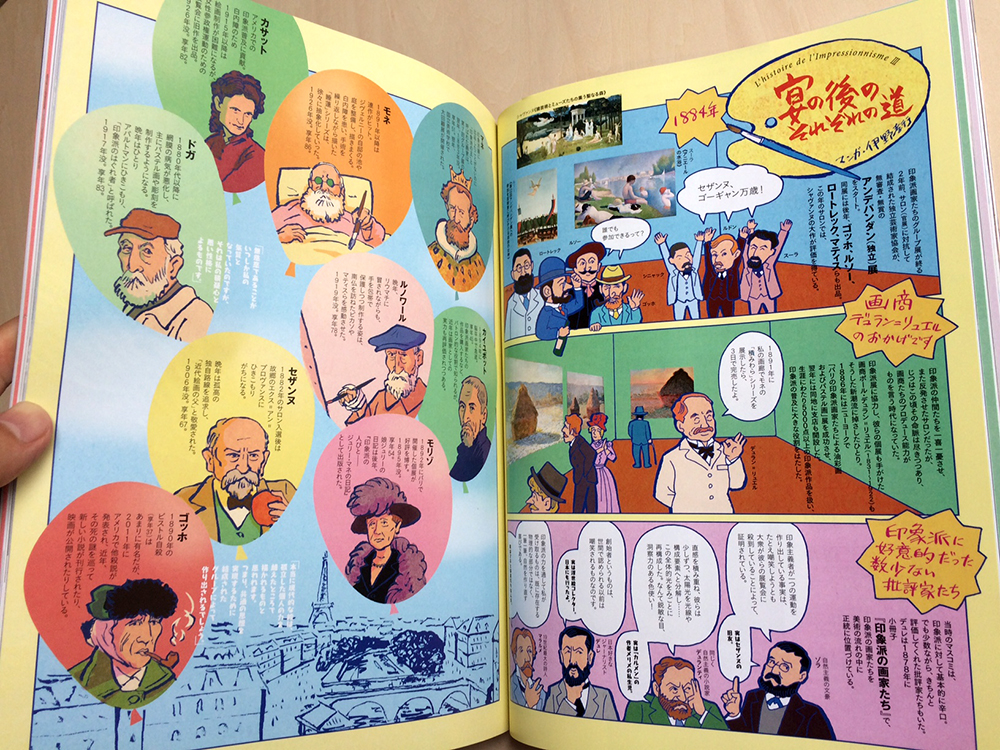

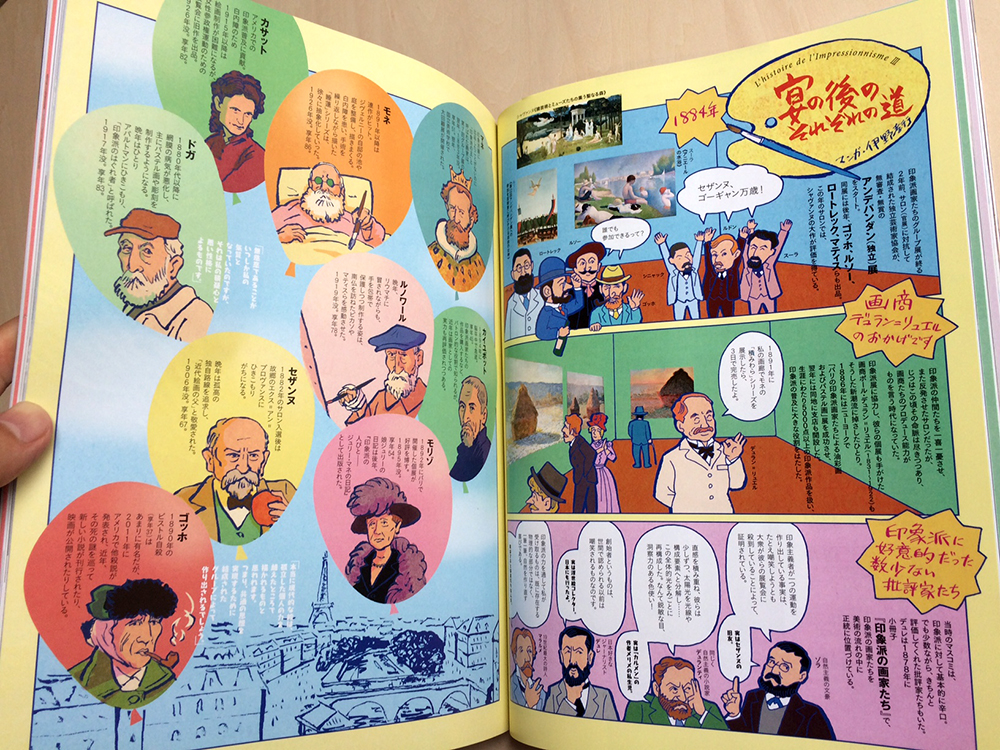

三つ目の漫画は『宴のあとのそれぞれの道』

印象派展が終わる2年前、これまたサロンに対抗したアンデパンダン展がスタートする。ここには、ゴッホ、ルソー、ロートレック、マティスなどが参加しました。

若い画家たちを一喜一憂させ、反発させてきたサロンですが、徐々に命脈はつきようとしていました。

そこに新たに登場してきたのが画商です。画商ポール・デュランは印象派の作品をアメリカに持って行って売った。モネの「積みわら」シリーズは3日で完売。当時のマスコミは印象派には基本辛口でしたが、評価してくれた批評家もいました。ゾラやデュレやマルラメ達です。

今や、現代美術は一点で何億円、何十億円もする、ある意味狂った世界になっていますが、画家と画商と批評家が一緒になって価値を上げていく方法の原点がここにあるのではないでしょうか。

そのへんのことなどを南伸坊さんとのWEB対談で話していますのでよかったらお読みください。

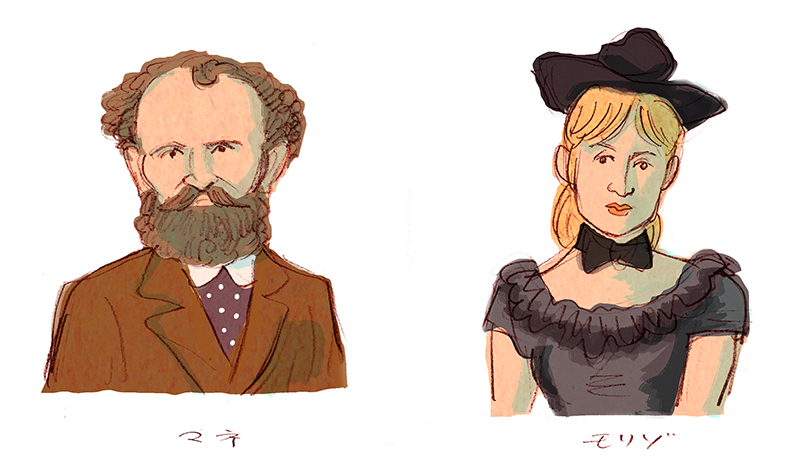

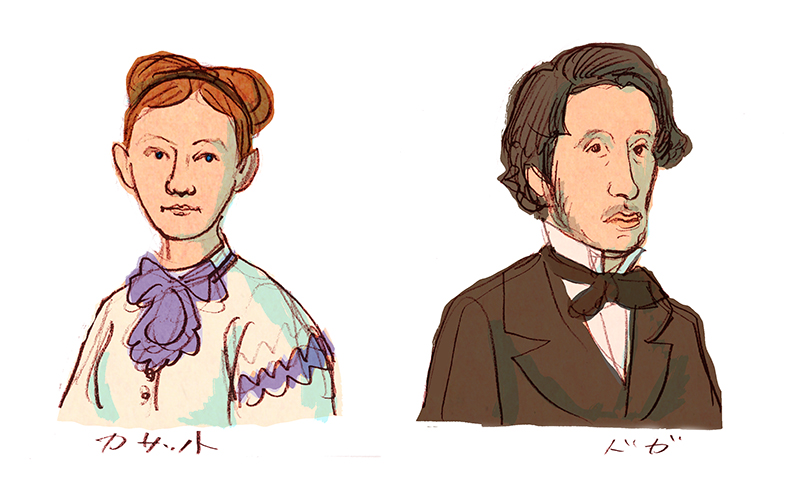

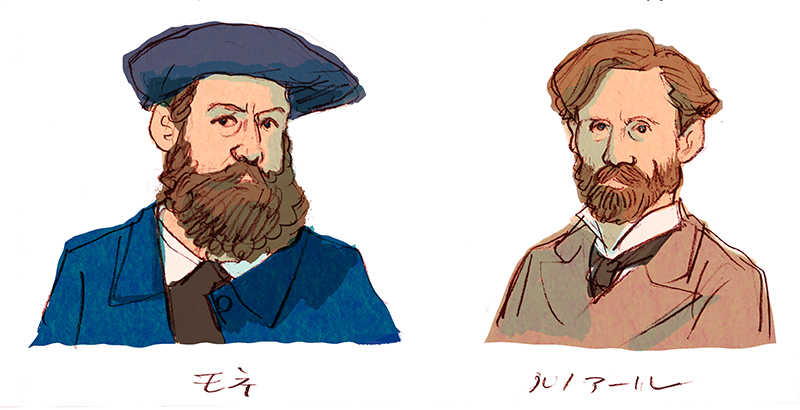

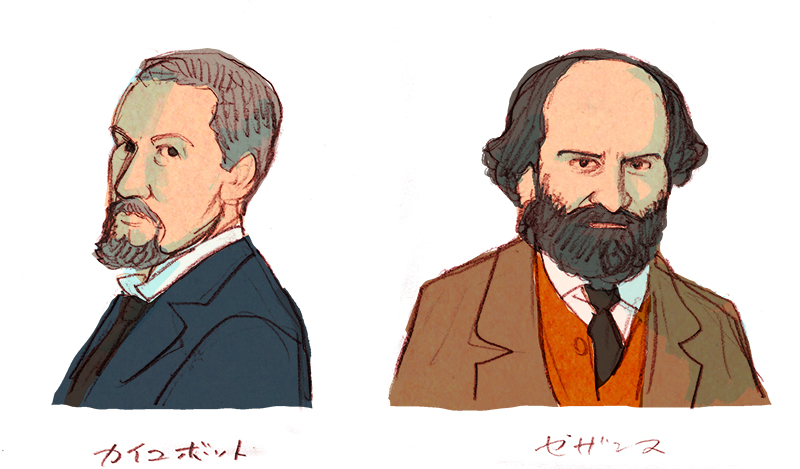

オマケに印象派たちの似顔絵を。

あー、今日もジョギングをしてきた。

暑かったが、まあまあ走りやすかった。そして、半分惰性で見てる朝ドラ「半分、青い」に付き合い、朝ごはんを食べ、ブログの文章を書いている次第です。

このブログも惰性でやっていて、最近は、実人生も惰性で生きていると言ってもいい。

人工衛星は軌道に乗ったらあとは慣性の法則に従って、ぐるぐる地球の周りをまわり続ける。しかし宇宙空間と違って色々抵抗の多い地上世界では、惰性で生きているとそのうち駄目になってしまう。これが惰性の法則である。

「自分の人生、なんとか軌道に乗せてやる!」と、魂にロケット噴射をかけていた頃に比べたら、やっぱり今は惰性だ。いや、自分なりに日々頑張っているつもりではある。でも惰性なんだ。

…と、前置きし、仕事で描いた絵を載せよう。これも惰性の産物なのだろうか?

いや、あらがうことはかえって身を滅ぼす要因で、流れに身を任せ、漂うように生きることこそ、真理の道に近いのだろうか。

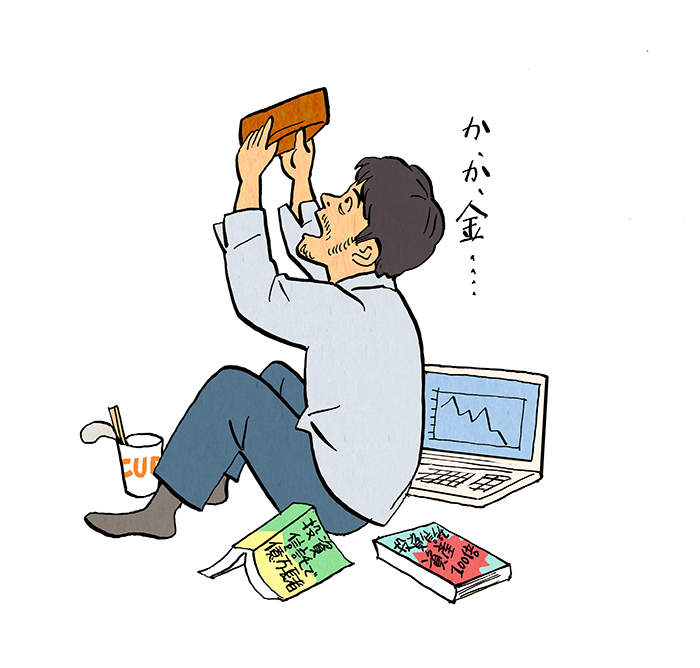

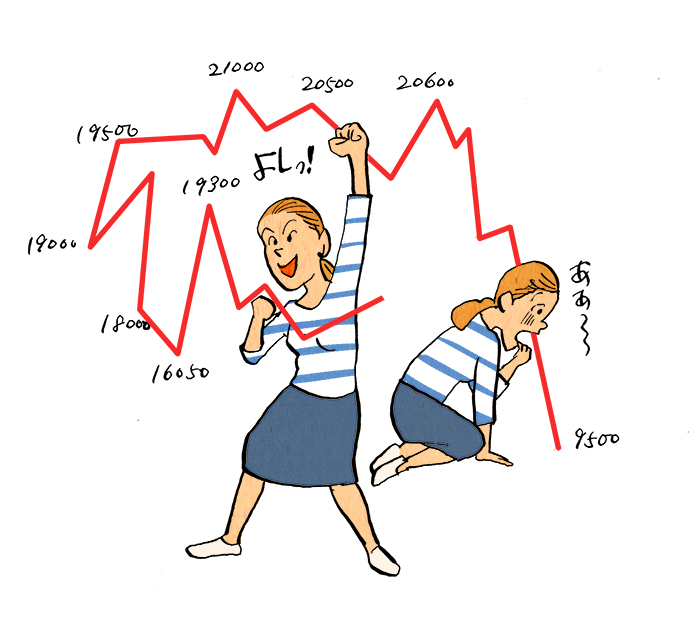

『MONOQLO the MONEY』という投資信託や株式などマネー情報を紹介する隔月月刊誌に描いた絵です。

お金に執着して財布を逆さまにしている愚者。まわりには「投資信託で資産を100倍に!」「投資信託で億万長者!」みたいなうさんくさい本が。

お金にとらわれず悠々自適に過ごすお金の賢者。「え、運用?ほったらかしだよ」みたいな余裕。

お金儲けして喜んでいる自分を思い浮かべる失敗例。

新商品だからという理由だけでプレゼント箱に飛びつこうとする失敗例。

目の前の値動きに一喜一憂する失敗例。

まだ利益が小さくしか出ていないのに、すぐに売ろうとする失敗例。1年後には花が咲いているのに。

お次は『通販生活』に描いた「秘密厳守のあの仕事の中身はどうなっているんだろう?」という特集の挿絵。

週刊誌のスクープ

証言してくれる人物と会う際の場所選びも重要になってくる。内部告発の場合、情報提供者も危険に晒されており、記者と接触した事実も秘密にしておかなければならない。話を聞くのは必ず個室。時にはドラマのワンシーンのように、人気のない埠頭で落ち合うこともある。

企業秘密

秘密防衛の肝は、従業員を監視すること。具体的な対策として、オフィスに監視カメラを設置する企業も増えているが、やりすぎてしまうと社内がギクシャクしてしまう。特に、社員数が少ない中小企業ではなかなかやりづらい。

元号制定

元号には「俗用されていない」という条件があるため、商標登録されていないか、会社名や商品名に使われていないかなど、ラーメン店の屋号に至るまで候補の段階で調べる必要がある。元号制定は時間が必要な作業なのだ。

裁判員

開始から10年目に入った裁判員制度。裁判員は一生にわたり「守秘義務」を負うことになる。しかも裁判員裁判は重大犯罪に限って開かれるので、裁判員にかかる精神的な負担は大きい。「裁判のことを誰かに聞いて欲しいが、守秘義務があるから話せない」と思いつめる経験者も少なくない。

核輸送燃料

核兵器にも転用可能なプルトニウムが、万が一テロリストの手に渡っては大変。運搬に使われるのは7000トン級の専用大型輸送船で、船尾には機銃も備えてある。運搬は常に2隻で行い、一方は空にしてどちらにプルトニウムが積まれているかわからないようにしている。

今年の2月から、近所で喫茶店をやっているおじさんと、週に2回火曜と金曜の朝にジョギングをしている。駅一つ分を往復するくらいの距離で、しかもその駅というのが世田谷線だから走行距離はしれている。7時半に公園に集合することになっているが、大抵どちらかが先に着いている……って、そりゃそうだよな。

おじさんはいつもニット帽のようなものをかぶっている。これはしっかり汗をかくためなのだそうだ。おじさんはちょっとガクガクするからと言って、左の膝にサポーターのようなものを巻いている。それは奥さんからの借り物のサポーターで、女性用だからか地肌が透けている。

おじさんと走るのはお喋りができるくらいのスローなペースだ。そもそもジョギングをはじめる前は週に2回くらいのペースでおじさんの店に行って無駄話をしていたのだが、今はジョギングでそれが済んでしまい、お店に行く回数がガクンと減ってしまった。

カラスがゴミ袋を荒らす時間帯は、季節とともに変わって行く。

春先は8時より前に出したゴミはかなりの確率で荒らされていた。ゴール地点にしている場所が、ちょうど集積場で、特にヒドイ。ちなみに火曜と金曜というのはこの辺りの「燃えるゴミの日」なのだ。

昼間通ってもどこの道にもゴミはひとつ落ちていない。それは掃除をしているおばあさんたちがいるからだ。おばあさんたちは自分の家の前と、向こう三軒分くらいを掃除している。そういうおばあさんたちがゴミ集積所の周りには必ずいる。そんなこと知らなかった。おばあさんたちがいる限り東京の街はスラム化しない。お年寄りは大切にしよう。

先々週から日本の酷暑の概念が更新されている。7時半の時点ですでに30度超え。気温ほど生き物を左右するものはない。夏になるとカラスの朝食タイムはゴミ出しのずいぶん前にずれるのか、荒らされている形跡がほとんどない。おじさんも私も走りながら会話をする余裕は全くない。このままでは走っているうちに倒れるのではないかと思い、この前の金曜から、ジョギングの集合時間を1時間早めて6時半にした。

今日もおじさんと走ってきた。

こう暑くっちゃ散歩ですら命取りである。特に中高年は気をつけよう。

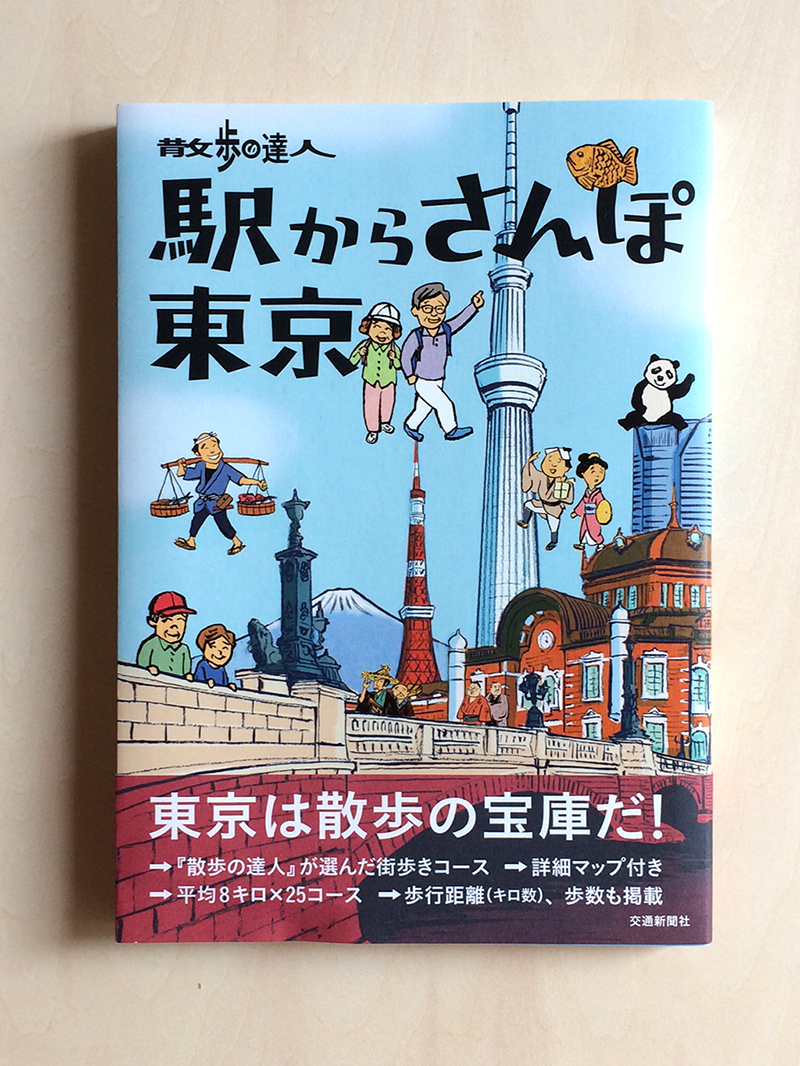

しかし最近した仕事は、こんな中高年向けの散歩ガイドブックだった。

デザインは三浦逸平さん。お元気ですか?

夏バテ気味なので、ブログもあっさりと、お知らせを二つして終わりにしよう。

まず一つめは、今日から外苑前のギャラリーでグループ展があります。暑いので出かけて熱中症にでもなったら申し訳ないので、是非にとは言いません。なにせ3時間外に出かけたら、回復するのに5時間はかかる。高い気温は毒だ。毒の中に出かけるのは、そりゃやめた方がいいでっせ。

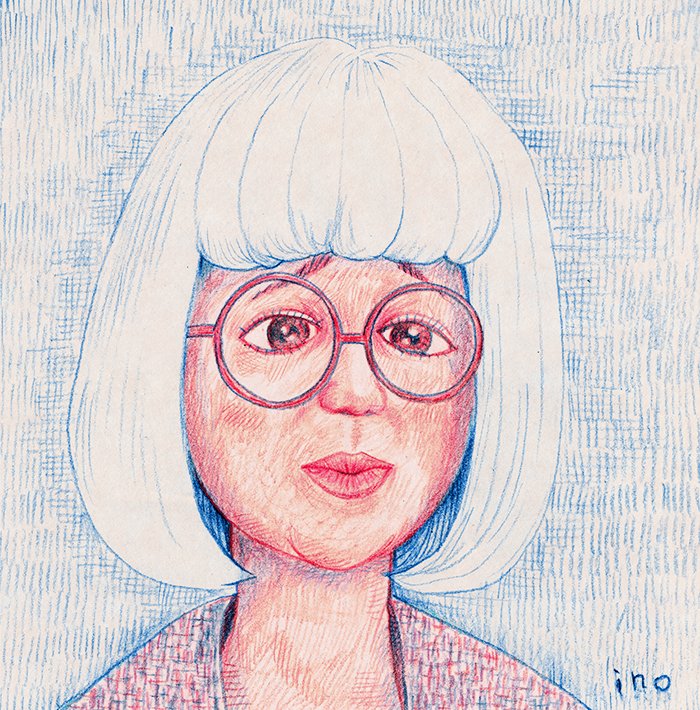

■FABER-CASTELL×gallery DAZZLE×TIS「水と色鉛筆」展

ファーバー・カステル社と東京イラストレーターズ・ソサエティのコラボ展。

支給された高級水彩色鉛筆を使っております。

会期:2018年7月24日(火)~29日(日)12:00~19:00(最終日17:00まで)

入場無料 会期中無休

会場:gallery DAZZLE 東京都港区北青山2-12-20 #101【開催イベント】

7月28日(土)12:00~19:00 作家Day

7月28日(土)14:00~ 佐々木悟郎氏による水彩色鉛筆デモンストレーション

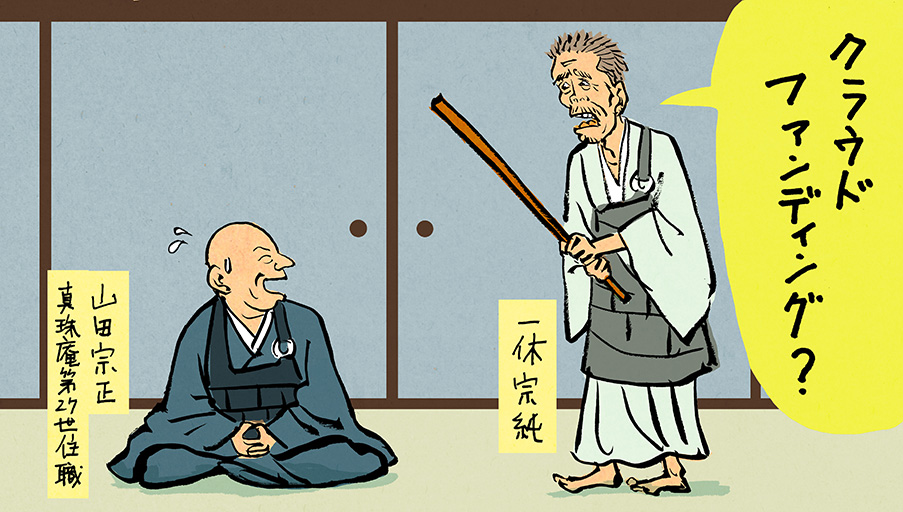

もう一つは襖絵を描かせてもらった大徳寺・真珠庵がクラウドファンディングに挑戦?のお知らせ。

真珠庵は曽我蛇足や長谷川等伯の古い襖絵があるお寺です。

〈重要文化財の襖絵24枚を修復するためには約8000万円必要で、そのうち約2800万円をお寺で賄わなくてはなりません〉

やっ、タイヘンだっ!結構お金かかるんですね〜。

一休さんが応仁の乱で荒廃した大徳寺を再建した時にも、堺の商人たちの援助を受けたとか。