友達からもらった仕事

僕は美大ではなくて、いわゆる普通の大学に行ってました。

何を勘違いしたか、卒業後イラストレーターになろうと一念発起した僕は、紆余曲折、一進一退、20年近くもかかってどうにかイラストレーターになれました。

僕は美大ではなくて、いわゆる普通の大学に行ってました。

何を勘違いしたか、卒業後イラストレーターになろうと一念発起した僕は、紆余曲折、一進一退、20年近くもかかってどうにかイラストレーターになれました。

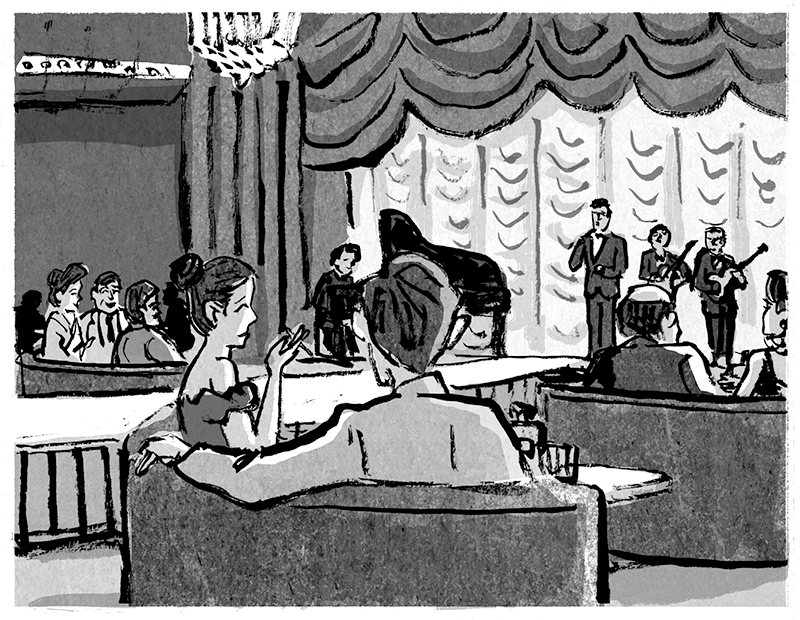

日本農業新聞で連載中の島田洋七さんの自伝的エッセイ「笑ってなんぼじゃ!」の挿絵から。洋七さんが高校を卒業し、八百屋に勤めだすあたりのお話です。 夜の7時半か8時くらいから、最初のステージが始まった。ピンクやブルーや黄色やらのカラフルな照明が瞬く広いホールには、きれに着飾ったホステスさんたちがズラリ。もう初めて経験する大人の世界に胸がドキドキしたのを覚えている。しばらくすると内山田さんたちの歌が始まった。(内山田さんたちというのは内山田洋とクール・ファイブのことです)

夜の7時半か8時くらいから、最初のステージが始まった。ピンクやブルーや黄色やらのカラフルな照明が瞬く広いホールには、きれに着飾ったホステスさんたちがズラリ。もう初めて経験する大人の世界に胸がドキドキしたのを覚えている。しばらくすると内山田さんたちの歌が始まった。(内山田さんたちというのは内山田洋とクール・ファイブのことです) 東は歌が好きで好奇心が人一倍強かった。そんな東がある日、ジャズ喫茶に行こうといい出した。「今、バーブ佐竹が出とう!」

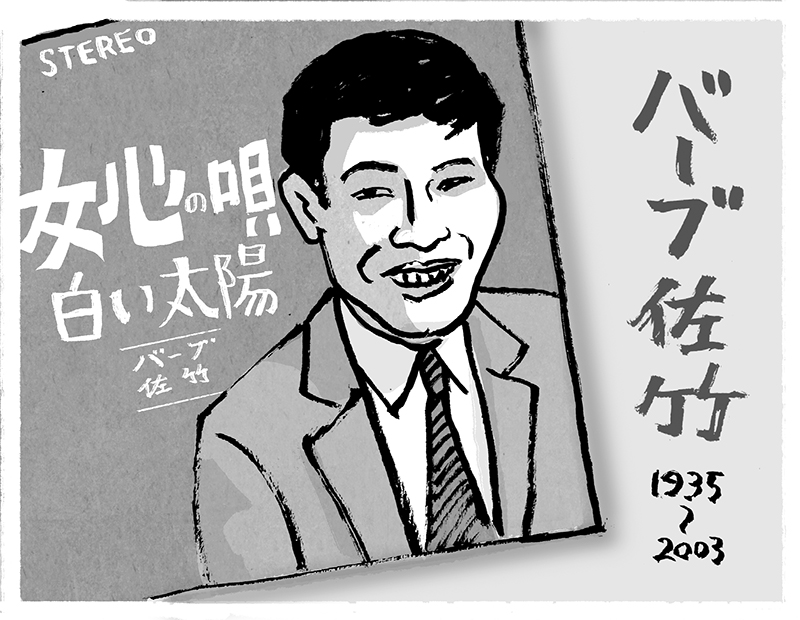

東は歌が好きで好奇心が人一倍強かった。そんな東がある日、ジャズ喫茶に行こうといい出した。「今、バーブ佐竹が出とう!」

興奮すると、故郷の姫路弁が出る東。「ほんまか、すごいな。でも、高いのんとちゃう?」「2000円や。ほんまやったら3000円以上、いやもっとするやろけど、とにかく2000円や!」 「君ら、ほんまにバーブ佐竹を聴きにきたんか?」 横に座ってたおじさんがニヤニヤして聞いてきた。俺らがきょとんとしていると、おじさんは「あそこ見てみぃ」と、入り口のポスターを指差したんや。

「君ら、ほんまにバーブ佐竹を聴きにきたんか?」 横に座ってたおじさんがニヤニヤして聞いてきた。俺らがきょとんとしていると、おじさんは「あそこ見てみぃ」と、入り口のポスターを指差したんや。 あるとき事務所の人から「大分先の話なんだけど」と幕前の仕事の依頼があった。「北海道で2日間、2箇所のクール・ファイブの幕前の仕事があるんだけど、洋ちゃん行ける?」

あるとき事務所の人から「大分先の話なんだけど」と幕前の仕事の依頼があった。「北海道で2日間、2箇所のクール・ファイブの幕前の仕事があるんだけど、洋ちゃん行ける?」 突然楽屋に入ってきていきなり叫んだ俺に、全員が俺を指差して言うた。「だろ~!」「君、国際楽器店で会って、楽器運んでくれたよね」と内山田さん。「はい!」「みんなでB&Bを見ながら、この右側の方、どっかで見たことあるよな~と言ってたんだよ。やっぱりそうか! あれから何年になる?」「10年くらいですかね」

突然楽屋に入ってきていきなり叫んだ俺に、全員が俺を指差して言うた。「だろ~!」「君、国際楽器店で会って、楽器運んでくれたよね」と内山田さん。「はい!」「みんなでB&Bを見ながら、この右側の方、どっかで見たことあるよな~と言ってたんだよ。やっぱりそうか! あれから何年になる?」「10年くらいですかね」 それから1ヶ月もせんうちに、テレビ番組『日本全国ひる休み』のロケで、四国に行った。 ロケが終わって、ご飯を食べているときに、店の人との何気ない会話で「今日の昼、内山田洋とクール・ファイブのショーをやってたよ」という話が出たんよ。俺は辺りのホテルに片っ端から電話して、会いに行ったよ。内山田さんは、「おお! どうした、こんなところに」と笑顔で迎えてくれた。

それから1ヶ月もせんうちに、テレビ番組『日本全国ひる休み』のロケで、四国に行った。 ロケが終わって、ご飯を食べているときに、店の人との何気ない会話で「今日の昼、内山田洋とクール・ファイブのショーをやってたよ」という話が出たんよ。俺は辺りのホテルに片っ端から電話して、会いに行ったよ。内山田さんは、「おお! どうした、こんなところに」と笑顔で迎えてくれた。 オマケ。内山田洋とクールファイブです。たぶん今のオレよりみんな年下なんだろうな〜。

オマケ。内山田洋とクールファイブです。たぶん今のオレよりみんな年下なんだろうな〜。 河井は広島からヤクルトへ移籍して、1974年に引退。引退後は広島で「焼肉河井」をやっている。有名人が名前だけ貸しているような店やなくて、ほんまに旨い店やねん。カープやヤクルトの選手もよく来ているよ。河井とは今でも仲良くて、広島に行ったら顔出して、昔話しに花を咲かせている。俺の自慢の友達や!

河井は広島からヤクルトへ移籍して、1974年に引退。引退後は広島で「焼肉河井」をやっている。有名人が名前だけ貸しているような店やなくて、ほんまに旨い店やねん。カープやヤクルトの選手もよく来ているよ。河井とは今でも仲良くて、広島に行ったら顔出して、昔話しに花を咲かせている。俺の自慢の友達や! 相手のベンチの真上で「広陵勝て!」と叫んでいる俺を、周囲の人は「なんやこいつ」みたいな目で睨んでいた。

相手のベンチの真上で「広陵勝て!」と叫んでいる俺を、周囲の人は「なんやこいつ」みたいな目で睨んでいた。

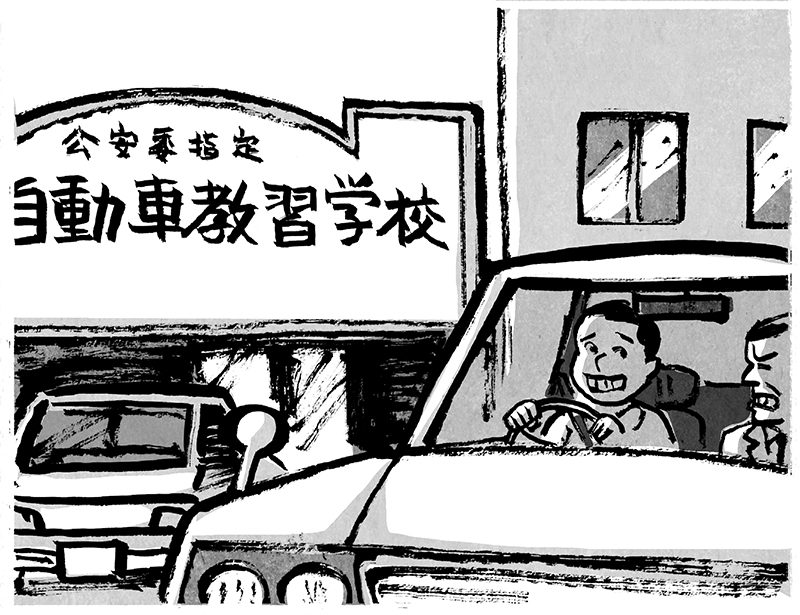

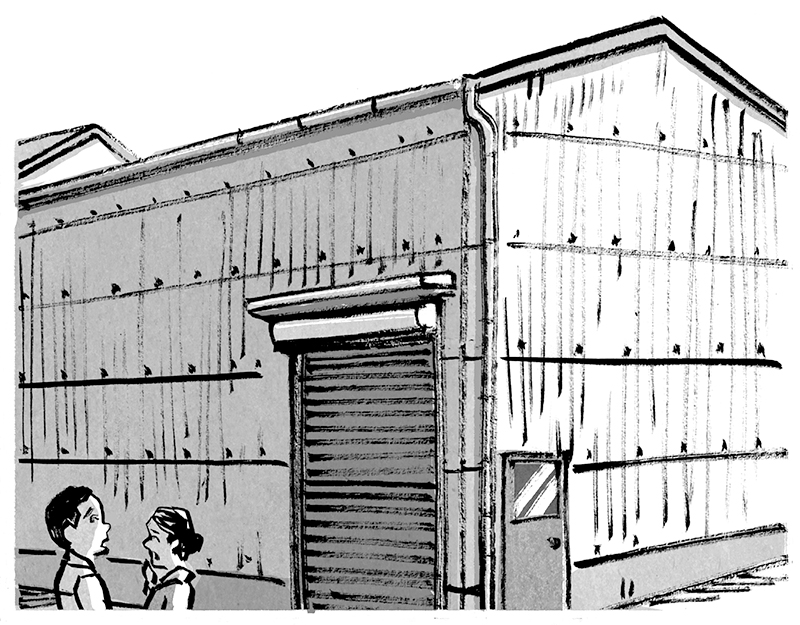

この挿絵2枚分の原稿をミスって消去してしまったので文章はナシ!免許もとったし、お母さんに八百屋への就職を勧められるとこですね。 俺はかあちゃんと一緒に藤本商店に挨拶に行った。藤本商店は間口五間の大きな店で、建物は二階建てになっていた。二階は倉庫と従業員の広い部屋。俺が明日から寝起きするのは、この部屋らしい。

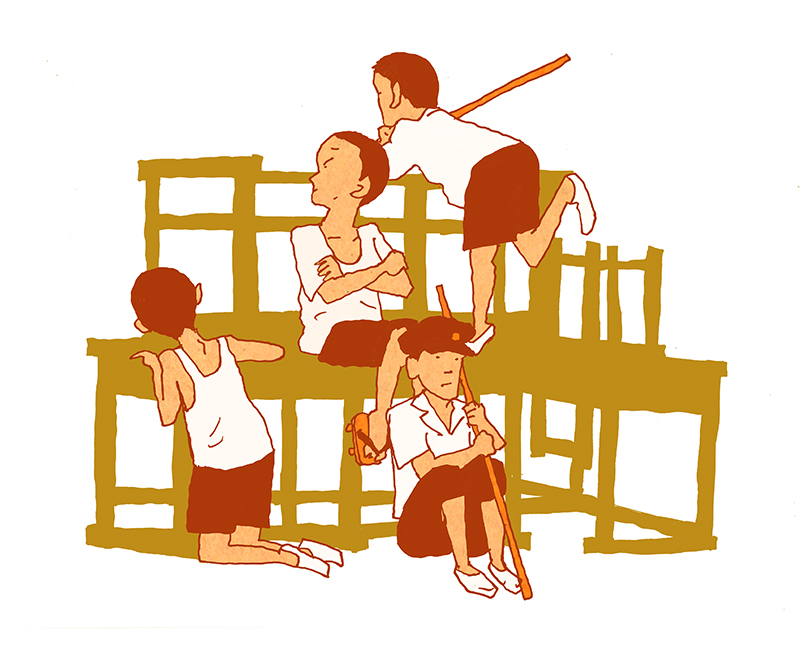

俺はかあちゃんと一緒に藤本商店に挨拶に行った。藤本商店は間口五間の大きな店で、建物は二階建てになっていた。二階は倉庫と従業員の広い部屋。俺が明日から寝起きするのは、この部屋らしい。 みんな気が荒いから運んでいるトロ箱とトロ箱がぶつかったとか言うては、しょっちゅう喧嘩。ときに殴り合いにまで発展することもあるんやけど、武器が大根やったり、白菜、ごぼうとかやったりするから、笑ってしもた。

みんな気が荒いから運んでいるトロ箱とトロ箱がぶつかったとか言うては、しょっちゅう喧嘩。ときに殴り合いにまで発展することもあるんやけど、武器が大根やったり、白菜、ごぼうとかやったりするから、笑ってしもた。 鮭切り包丁は、長さが1メートル以上もある刀のようなでっかい包丁。それを振り上げて追いかけてくるもんやから、びっくりしたよ。俺は、そこらへんのダンボールを蹴散らかして一目散に逃げた。

鮭切り包丁は、長さが1メートル以上もある刀のようなでっかい包丁。それを振り上げて追いかけてくるもんやから、びっくりしたよ。俺は、そこらへんのダンボールを蹴散らかして一目散に逃げた。 藤本商店のご飯はとにかく豪華やった。「アキやん、今晩何食べたい?」と娘の和子さんが聞いてきたので、何気なく「肉がいいなあ」と言うた。「ほな、これで買うてきて。いつもの言うたらわかるから」と言われて、手渡されたのは、なんと1万円。あっけにとられて、肉屋に行くと「あ、藤本さんね」と、肉屋のおっちゃんは、慣れた手つきで霜降りの特上肉を分厚くステーキ用にスライスしている。

藤本商店のご飯はとにかく豪華やった。「アキやん、今晩何食べたい?」と娘の和子さんが聞いてきたので、何気なく「肉がいいなあ」と言うた。「ほな、これで買うてきて。いつもの言うたらわかるから」と言われて、手渡されたのは、なんと1万円。あっけにとられて、肉屋に行くと「あ、藤本さんね」と、肉屋のおっちゃんは、慣れた手つきで霜降りの特上肉を分厚くステーキ用にスライスしている。  朝の4時に起きて、夜の10時に寝るまで、一時も休むことなく、黙々と働き通しやったよ。生活も質素で遊びに行ったりすることもなく、風呂なんかでも俺がタオルに石鹸をごしごしこすりつけていたら、よう怒られた。

朝の4時に起きて、夜の10時に寝るまで、一時も休むことなく、黙々と働き通しやったよ。生活も質素で遊びに行ったりすることもなく、風呂なんかでも俺がタオルに石鹸をごしごしこすりつけていたら、よう怒られた。 あるとき、お客さんがりんごを持ってきて「このりんご、家に帰ってからみたら、ここのところがちょっと傷んでたわ」と言われたことがある。「すいません、じゃあこれで」と代わりのりんごを1つあげようとしたんや。そしたら奥からおばあさんが出てきて「まあまあ、すみません」と言うて、お客さんにりんごを2個あげた。

あるとき、お客さんがりんごを持ってきて「このりんご、家に帰ってからみたら、ここのところがちょっと傷んでたわ」と言われたことがある。「すいません、じゃあこれで」と代わりのりんごを1つあげようとしたんや。そしたら奥からおばあさんが出てきて「まあまあ、すみません」と言うて、お客さんにりんごを2個あげた。 「アキやん、お前、袋に入れるときいつも1個落としてるじゃろ」うわ、見つかった。怒られるかなと思ったんやけど、「お前、上手いな」とニヤっと笑った。

「アキやん、お前、袋に入れるときいつも1個落としてるじゃろ」うわ、見つかった。怒られるかなと思ったんやけど、「お前、上手いな」とニヤっと笑った。 俺と和子さんはウマがあって、今でもそうやけど、まるで姉と弟みたいな関係やった。言いたいことも自由に言い合って、しょっちゅうじゃれあいのような喧嘩もしていた。俺がからかったりすると、物を投げながら追っかけてくるんやけど、投げるのはいつもじゃがいもか玉ねぎ。間違ってもトマトや桃は投げん。

俺と和子さんはウマがあって、今でもそうやけど、まるで姉と弟みたいな関係やった。言いたいことも自由に言い合って、しょっちゅうじゃれあいのような喧嘩もしていた。俺がからかったりすると、物を投げながら追っかけてくるんやけど、投げるのはいつもじゃがいもか玉ねぎ。間違ってもトマトや桃は投げん。 そうや! 敵の懐柔作戦や。まず、そっと静かに戸を開けて、細心の注意を払って音を立てないようにガラスの陳列ケースに近寄って、店で売っているちくわを犬に食べさせて黙らせる。そして犬がちくわに夢中になっているうちに、足音を忍ばせて二人に気づかれることなく2階に上がっていくんや。

そうや! 敵の懐柔作戦や。まず、そっと静かに戸を開けて、細心の注意を払って音を立てないようにガラスの陳列ケースに近寄って、店で売っているちくわを犬に食べさせて黙らせる。そして犬がちくわに夢中になっているうちに、足音を忍ばせて二人に気づかれることなく2階に上がっていくんや。 配達を頼むのは、裕福な家かお年寄り。例外として一軒、女子大があって、ここは俺が一番苦手な配達先やった。家政科の調理実習で使う食材を買ってくれていたんやけど、実習室には俺と同じ年頃の女子大生がズラーっと座っていて、俺が「ちわーっ!」とドアを開けると、みんなが一斉に振り向くんや。

配達を頼むのは、裕福な家かお年寄り。例外として一軒、女子大があって、ここは俺が一番苦手な配達先やった。家政科の調理実習で使う食材を買ってくれていたんやけど、実習室には俺と同じ年頃の女子大生がズラーっと座っていて、俺が「ちわーっ!」とドアを開けると、みんなが一斉に振り向くんや。 俺は考えた。野菜を買ってもらう代わりにいろいろ用事を手伝ってあげたらどうやろう、と。それから俺は配達のついでに肉屋から肉を買って届けたり、クリーニング屋に毛布を出してあげたり、お医者さんから薬をもらってきてあげたりするようになった。

俺は考えた。野菜を買ってもらう代わりにいろいろ用事を手伝ってあげたらどうやろう、と。それから俺は配達のついでに肉屋から肉を買って届けたり、クリーニング屋に毛布を出してあげたり、お医者さんから薬をもらってきてあげたりするようになった。 「おい! お前、何しとるんや!」と声をかけると男はビクッとして、その場に立ちすくんだ。狭い露地の奥で、男は逃げる場がなかった。「おい。自分が悪いことをしているんは、わかってるんやろな。警察行こか」

「おい! お前、何しとるんや!」と声をかけると男はビクッとして、その場に立ちすくんだ。狭い露地の奥で、男は逃げる場がなかった。「おい。自分が悪いことをしているんは、わかってるんやろな。警察行こか」 藤本商店のお得意さんには社長さんの家も多かった。社名を言うたら、誰もが知ってるある大企業の社長さんの家に、年末に御用聞きにいったときのこと。奥さんからインターホン越しに「相談したいことがあるの」と言われた。何やろ、と門をを開けて中に入ると、奥さんは、広い敷地の中にある倉庫に俺を案内した。この倉庫がすごかった!

藤本商店のお得意さんには社長さんの家も多かった。社名を言うたら、誰もが知ってるある大企業の社長さんの家に、年末に御用聞きにいったときのこと。奥さんからインターホン越しに「相談したいことがあるの」と言われた。何やろ、と門をを開けて中に入ると、奥さんは、広い敷地の中にある倉庫に俺を案内した。この倉庫がすごかった! 「ここは体育館かい!」と言いたいくらいのでかい建物やった。そのでかい倉庫の中には、みかん、ハム、ソーセージ、新巻鮭、お菓子、ウイスキー、サラダ油、牛肉の味噌漬け、海苔、缶詰なんかが箱のまま山積みされていた。ビールや日本酒、醤油なんかもケースのまま、どーんと積まれて、まさにお歳暮の山ができていた。「これ、全部、お宅で引き取ってもらえないかしら」

「ここは体育館かい!」と言いたいくらいのでかい建物やった。そのでかい倉庫の中には、みかん、ハム、ソーセージ、新巻鮭、お菓子、ウイスキー、サラダ油、牛肉の味噌漬け、海苔、缶詰なんかが箱のまま山積みされていた。ビールや日本酒、醤油なんかもケースのまま、どーんと積まれて、まさにお歳暮の山ができていた。「これ、全部、お宅で引き取ってもらえないかしら」

ある時「ナガイモ半分、配達してね」と注文してきた奥さんがいた。俺は1メートルほどあるナガイモの両端をちょっとだけ切り落としたのを持って行った。「奥さん、ナガイモ半分、お届けにあがりました」と俺が言うと、「まあ、これで半分?ナガイモってほんとに長いのね」と、にこにこ笑っていた。

UCカードの会員の人に送られてくる「てんとう虫」という雑誌で2016年からつい最近まで連載していた、歌人の福島泰樹さんのエッセイ『短歌倶楽部』につけていた絵です。

エッセイの多くは死んでいった友への惜別録でもありました。私の絵に冗談は一切求められてません。冗談なしの縛りが結構キツくて、毎回悩みました。

ギャグが禁じ手ならポエジーで勝負しなくてはいけないのです。ヘタなんだよね〜、僕ポエジー出すの。

ちなみに福島さんは過激で情念豊かな歌人、僧侶、ボクシングレフリー免許保持者です。「絶叫コンサート」で有名な方です。

今までにこのブログに載せた絵もありますが、最後ということで重複をお許しください。エッセイの中には毎回幾つかの素晴らしい短歌も挿入されていました。絵は短歌に合わせて描いたわけではないのですが、ご一緒にどうぞ。

悲しみのパンツは脱ごうあたたかに涙は溢れているのであった

あおぞらにトレンチコート羽撃けよ 寺山修司さびしきかもめ

桜吹雪く校庭を駆けゆきしまま黒きマントに歳月やふる 一期は夢なれどくるわずおりしかば花吹雪せよ ひぐれまで飲む

一期は夢なれどくるわずおりしかば花吹雪せよ ひぐれまで飲む

敗北の涙ちぎれて然れども凜々しき旗をはためかさんよ

立松和平とのぼりし坂をくだりゆく四十年は逆巻く霧か

黙ふかく悲しみふかくやわらかき女体のごとく雪にまみれよ

目をつむればみなもに浮かび漂える夕日のなかの赤いサンダル

愛と死のアンビヴァレンツ落下する花恥じらいのヘルメット脱ぐ

鯖のごとくカブト光れり われ叛逆すゆえにわれあり存在理由【レーゾン・デートル】

ポーランドの雪原走る二筋の黒い鉄路の行く先知らず

中也死に京都寺町今出川 スペイン式の窓に風吹く

喇叭飲みしつつ歩けばびしょびしょに濡れてワイシャツ滴しずくを散らす

見上げれば青雲たなびきおりしかな雀荘「四万露」窓の彼方に

力道山そしてケネディー濛々と 時代を黒き霧が覆わん

脱ぐなむね ちぎれた君のアノラック俺が真水を汲 んでくるまで

一期は夢なれどくるわずおりしかば花吹雪せよ日暮れまで飲む

懐かしいなどとほざいて振り向けばタールのような夜がきている

女二人眠る部屋より春嵐はげしき 路地へ逃れ来たれり

魂の奥底ふかき挫折さえ乗り越えて来し霧のリングよ

愛しきは酒と稲妻、なやましく丼に酒あふれせしめよ

上を向いて歩けば涙は星屑のごとく光りてワイシャツ濡らす

野枝さんよ「虐殺エロス」脚細く光りて冬の螺旋階段

切なさや漣のように襞をなし押し寄せてくる憶い出なるよ

敗北の涙ちぎれて然れども凜々しき旗をはためかさんよ

升酒やあかるいひかりてらしてよ力石徹 ウルフ金串

笑うため仰向いて飲む冷酒や酒のコップ三杯さよならを言う

順序を逆に最終回から第1回までの絵を見ていただきました。今までも原稿の声に耳を澄ましそれに応じてタッチも変える方法でやっていました。それでも同じ連載の中でのタッチは統一していたものです。この連載に限っては、もはやそれすらどうでもいいのではないかと思い、何も統一しませんでした。

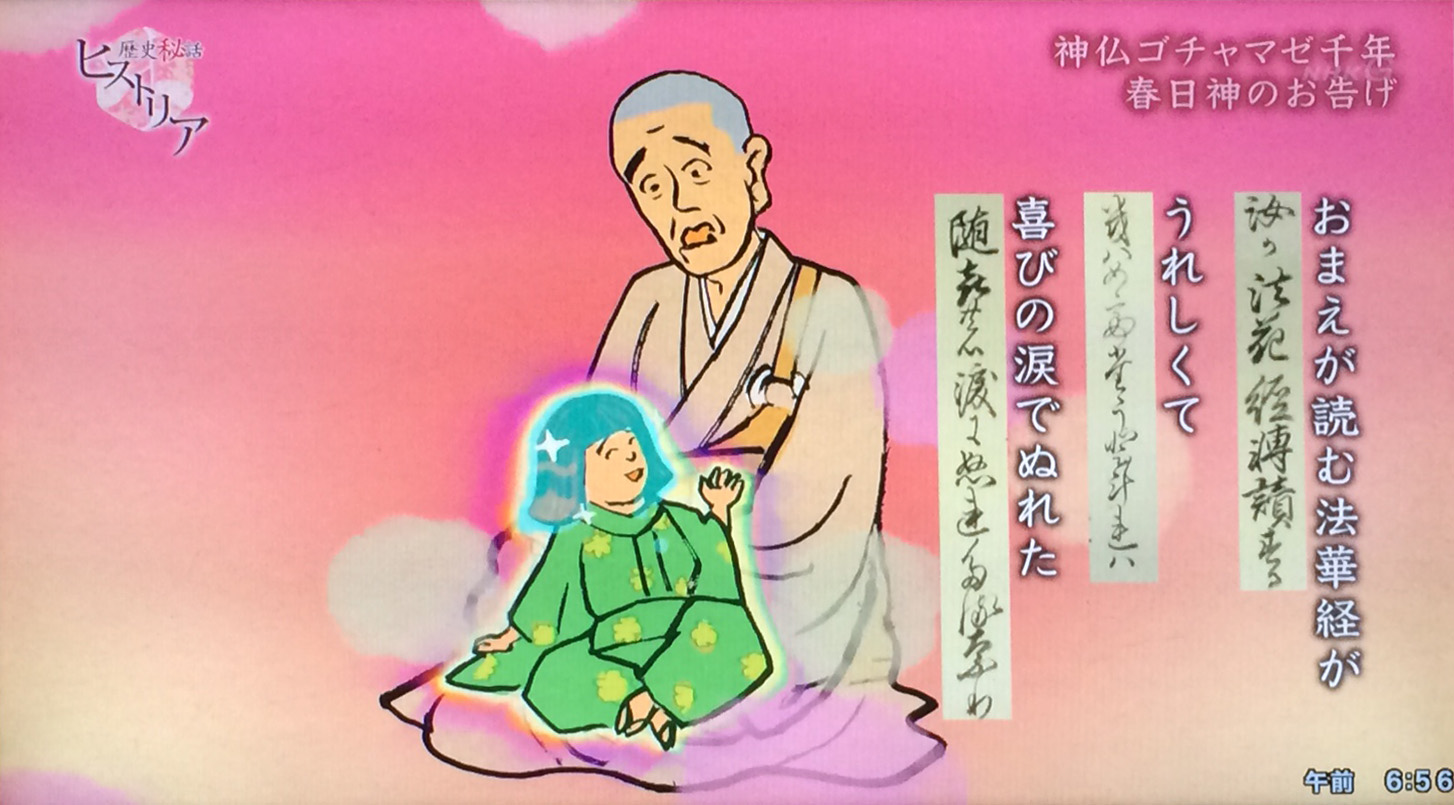

さてさて、神仏習合を正面から取り上げた画期的な番組、歴史秘話ヒストリア「神と仏のゴチャマゼ千年 謎解き!ニッポンの信仰心」の時代考証に触れながら描いた絵をふりかえる第2弾でございます。

第1弾を終えた時点では、続けて第2弾をやる気だったんですが、時間が過ぎるとともにだんだん気持ちが失せてきて……いや、でも途中でやめるのも気持ち悪いしな……。

はい!

では、行きましょう〜!

時は748年、場所は大分県の宇佐。八幡宮の原型?のような神社が舞台です。

聖武天皇の使が唐に渡る前、宇佐に立ち寄り、祈った。

使はこう祈った。「無事に唐へ行って、黄金をもって帰ってこれますように」

さてここの時代考証。

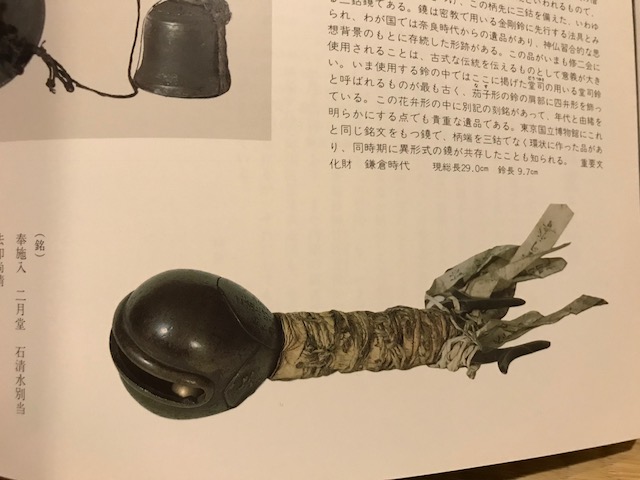

八幡の巫女、大神杜女(おおがのもりめ)は鉄鐸から変わって「咒師の鈴」を持っています。

建築考証の先生からのアドバイス。

「社殿は中型で三間社、朱塗り、切妻造、階段はない。その前に簡素な土間床の三間の建物、いわば拝殿を作り、そこに空座の四角い畳をおいてはどうかと思います。そこに神を迎えて祭りを行うと考えます。」

と言われても全然わからん……。担当ディレクターの丁寧な説明と解説、資料の提供、そして考証の先生直々のラフスケッチを参考にして、はじめて絵に起こすことができました。この絵に至るまでに3回ほど修正をしたと思います。はい、では続きを。

すると八幡神が大神杜女(おおがのもりめ)におりてきて、お告げをくだした。

「汝らが求めるところの黄金はまさにこの国より出るであろう。使いを唐に送ってはならぬ」

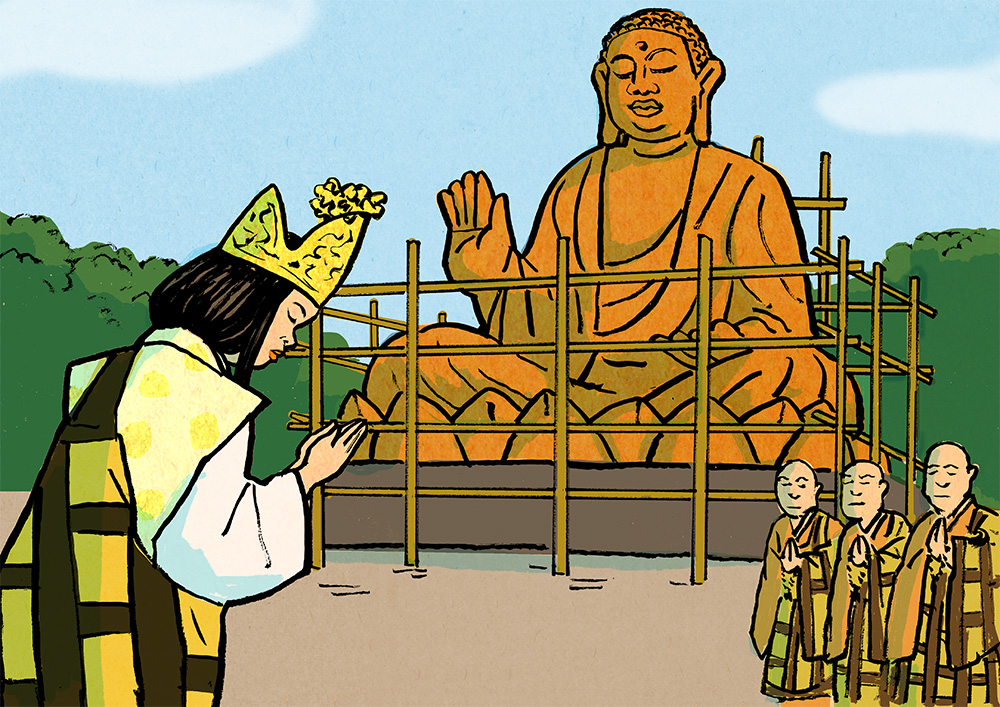

聖武天皇は大喜び。「は、八幡神の仰せのとおりじゃ!これで光り輝く大仏が造れようぞ」

さてここでの時代考証。

大仏は初代大仏です。現在の大仏とは違います。

写真はNHKのドラマ「大仏開眼」の時に作られた初代大仏の模型。

聖武天皇が頭にかぶっている冠(なんて名前だったかな)にぶら下がっている玉のジャラジャラ(たぶん正式名称はあると思います)の数は前、後ろとも12本づつなのが正解です。でもドラマなどでは、12本たらすと顔が隠れてしまい、俳優さんが嫌がるので本数を減らしてしまうことがあるのだそうです(本来、玉のジャラジャラは顔を隠すためにあるのでしょう)。

「装束考証の先生は12本ないのがちょっと不満だそうですよ」とディレクターにささやかれたので「だったらきっちり描きましょう!」と請けあいました。みなさん、12本ですからね。正確に描きましょう。

作画の資料を探しているうちに見つけました! 考証の先生をがっかりさせたのはこの俳優さんでしょうか。ジャラジャラは8本です!

次に「聖武天皇」と入れて検索すれば出てくるこの絵、立派な絵なのにジャラジャラは10本!惜しい!

しかし、ドラマ「大仏開眼」で孝謙天皇を演じた石原さとみのジャラジャラは12本あります!さすがです!でもかわいいお顔を見せるためちょっと短いのかな?

はい、粗探しはやめて次に行きましょう。

時は翌749年。

陸奥から黄金が見つかると、また八幡神にお告げがあった。

「われ都に行って大仏を拝むぞ」

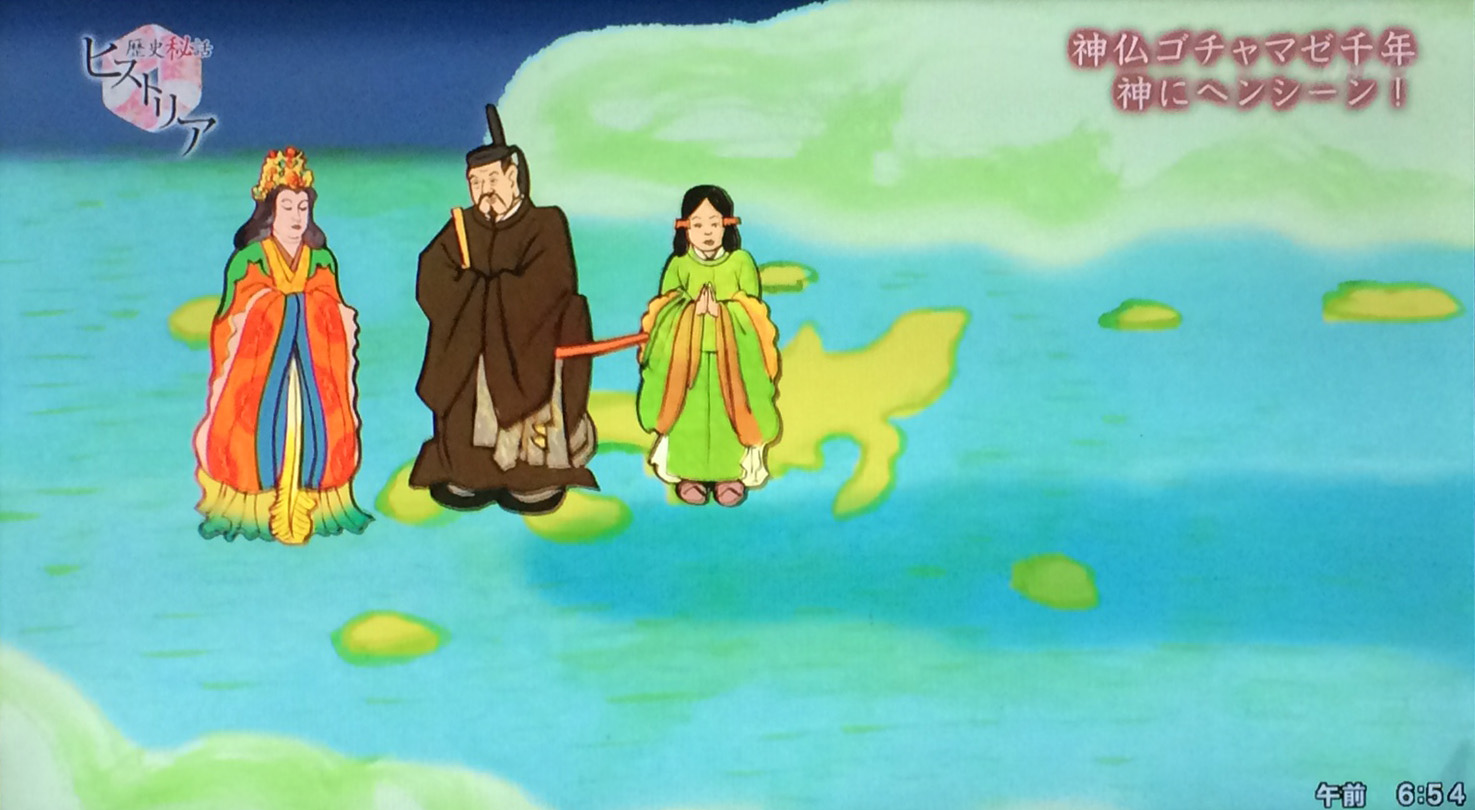

一行は宇佐を立ち、奈良の都へ向かった。

一条大路を進む紫の輿に乗っているのは、八幡神。ただし人に見えるのは、巫女であり、尼でもある大神杜女(おおがのもりめ)の姿。

転害門(てがいもん)で文武百官に出迎えられた輿は、大仏の前へと向かった。

「八幡の大神(おおかみ)、お待ちしておりました」

天皇は聖武から娘の孝謙へと変わっています。石原さとみの役ですね。

そのあと僧5000人が読経し

「そのあと僧5000人が読経し

唐の音楽や舞が披露され、八幡神をもてなしたのじゃ」と

セリフでいうと2行ですが、絵に描くのは大変です。

しかも映るのは1秒〜3秒くらいだったかな。

テレビの仕事は大勢の人に見てもらえるのが嬉しいのですが、一枚の絵はちょっとしか写りません。

まだ続きます。

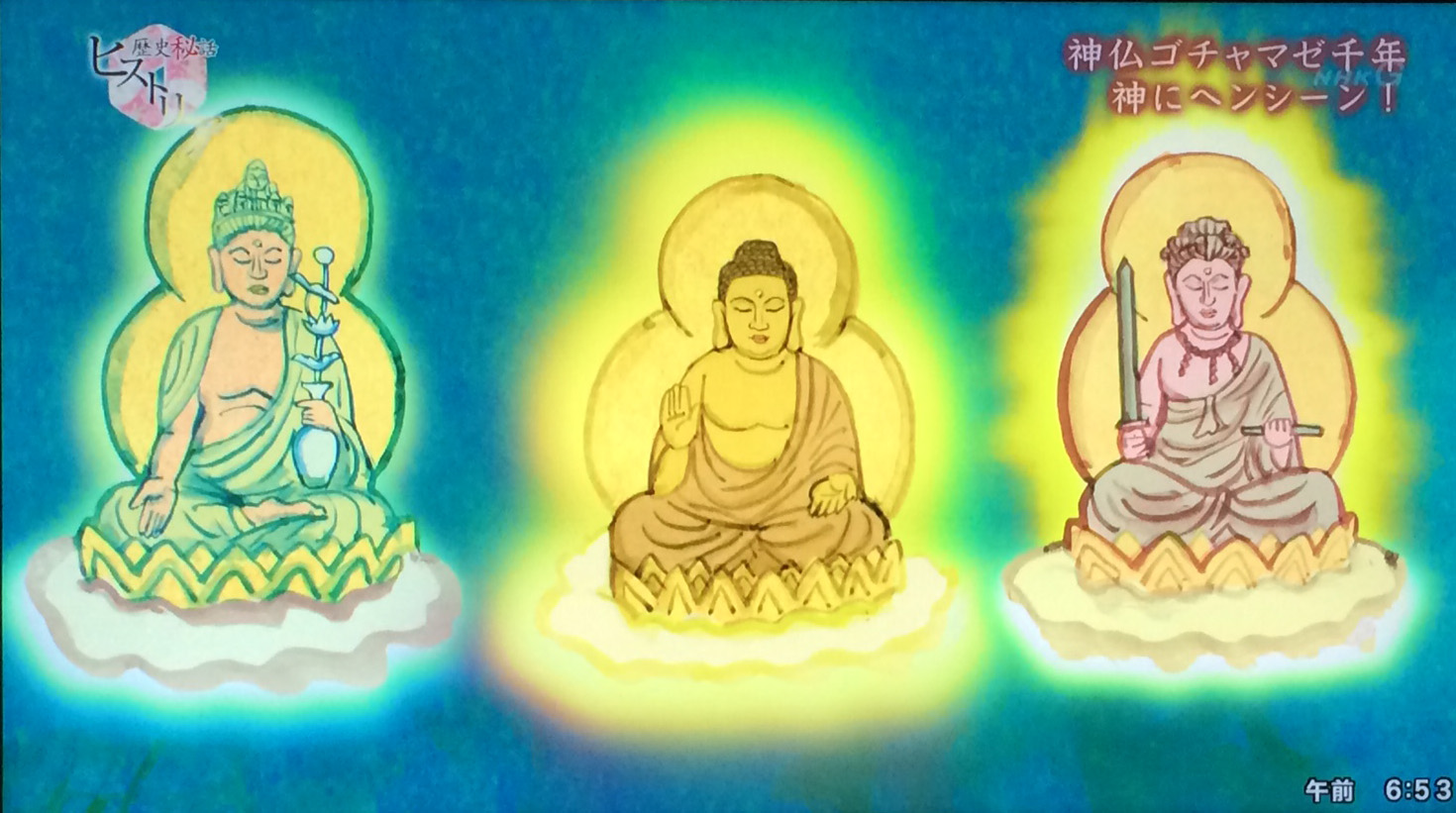

次は神仏習合において、なるへそな大発明、本地垂迹説の説明パートです。

世界の中心に須弥山という大きな大きな山がある。そのはるか上空に、仏や菩薩たちがおられる。

ちっちゃくてわからないけど、薬師如来、阿弥陀如来、大日如来、普賢菩薩、弥勒菩薩、地蔵菩薩、千手観音菩薩、如意輪観音菩薩がいます。

「仏の姿に間違いがあってはならぬ」という事で、ちゃんと描いています。でも、ほとんど映っていないけど。

いいのです。まっとうな仕事というのはこういう事です。

仏たちは遠く東の、粟粒が散らばったような小さな島々の民、つまり日本の人々を救いたいとお思いであった。

釈迦「さいはての民は悟りから遠い。とはいえ我らがこの姿のまま現れても、彼らは驚くばかりでうまくいくまい。どうしたものか…」

文殊「お釈迦さま、これならいかがでしょう。我ら本来の光り輝く姿を隠し、彼らに親しみ深い〈神〉として姿をあらわせば」

釈迦「確かに、このままではさいはての民にはまぶしすぎようぞ。よきかなよきかな。では早速、ヘンシーン!」

文殊「ヘンシーン!」

かくして仏や菩薩は日本の民を救うために、神の姿に身をやつして現れた。だから神々は実は仏が変じたお姿なのじゃ。なんとありがたいことではないか。

アニメーターの幸洋子さんのアニメートで素晴らしいカクカクアホラシアニメに仕上がっていました。

ここまで書いて、かなり疲れてきました。

でも頑張ろう。あと少し!

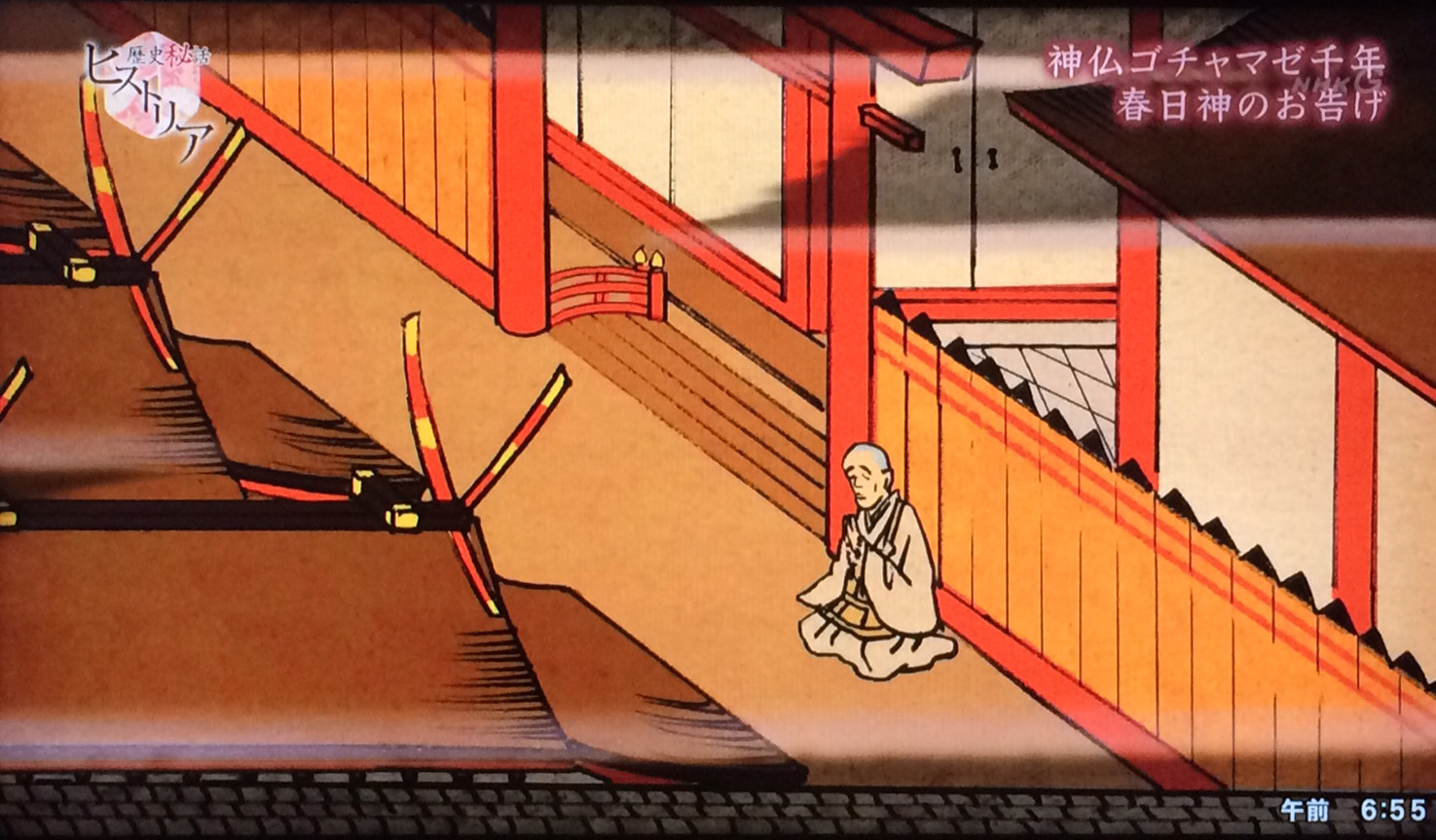

時は鎌倉時代初期。

ここの時代考証は簡単です。「春日権現験記絵」をそのまま描き写せばいいのです。

奈良のとある寺の僧(頓覚坊)が、深く悩んでいた。

「春日大明神、お助けください」

夜遅く春日に詣で、瑞垣のうちに入り込み、本殿のすぐ近くで法華経をよんだ。そして夜が明ける前に帰っていった。これを百日続けた。

夢の中に美しい若君(春日神)が現れ、僧のひざのうえで遊んでいる。見ると髪の毛が濡れていた。

「どうして髪の毛が濡れているのですか?」

「おまえがよむ法華経がうれしくて、喜びの涙で濡れたのだ。でも法華経はライバル比叡山で大切にしているお経だよ。興福寺が大事にする唯識論だったらもっとうれしかったのに」

「それによく聞け。あまり近すぎるのはよくないぞ。これからは瑞垣の外でよんでね」

「はい、そういたします!」

ここもアニメーターの幸洋子さんの力によるところ大です。

さあ、最後のパートです。

時は1868年3月。

場所は神祇事務局(二条城か吉田神社におかれていた可能性が高いのだそうです)。

樹下茂国(じゅげしげくに)「諸悪の根源は、神道に仏教が混じってしもうたためじゃ」

国学者「けがらわしい!我が国の将来のため、仏教など払いのけよ!」

樹下茂国ともう一人神職の衣装は「狩衣(かりぎぬ)」です。

「直衣(のうし)」ではありません。違いは、狩衣は肩に切れ込みがあることです。直衣には切れ込みはありません。

ま、このようにして奈良時代から始まった神仏習合は明治の世に神仏分離させられたわけです。

本当に明治時代ってさぁ……ま、いいや。

前にも書きましが、神仏習合とはいい加減をええ加減に保つように工夫し努力してきた日本人の精神史そのものである!と私は主張したいですね。

あ〜ブログ長かった。

更新するの疲れた。

読むのも疲れたでしょ?

終わりだ!終わりだ!

今週はボランティア活動に忙しく、更新は一回休み……という風に更新してしまっていますが、内容はナシということで。

あ、そうそう、WEB対談「イラストレーションについて話そう」が更新されております。

今しばらくのお付き合い何卒よろしくお願い申し上げます。

今、道を挟んだ向かいに家を三軒建てている。

別々の家なので進行具合もズレていて、うるさいを通り越して、ちょっとしたノイズオーケストラだ。

あまりに気にならない時と、耐えられない時がある。すべては心持ち次第。耐えられない時っていうのは、仕事や人間関係などの気にかかる案件で、すでに心の目盛りはあふれそうになっている。

「うるさーい!」と部屋の中で叫ぶが、どうにもならない。

解体をし、地面をならしをし、基礎を作り、家の骨組み作り、外壁を貼っていく……それぞれを専門用語で何というのか知らないが、これらの工程は完全に分業化されている。家というのは、棟梁とその下で働く大工さんたちによって一貫して建てられていくものではすでにない。

解体の時は外国人労働者が来ていた。ヨイトマケの唄は彼らのお国のものだろう。解体の騒音にまじって、アラブの旋律が細い路地に響き渡る。

そのあとの基礎作りに来ていた人たちはやたらに仲が良く、朝の集合時間からすでに笑いが絶えない。仕事中も邪魔にならないくらいの軽口をずっと叩いている。

かと思えば、もう一方の家の基礎作りには年老いた職人と中年の職人の二人組がやってきた。中年による老人への当たりがキツイ。

「ねえ!〇〇さん、急がないでいいから丁寧にやってよ、危ないし」

「だからさ、〇〇さん、さっきも言っじゃん……」

注意に対する老人の返事は聞き取りにくく、そのたびに中年に「え?」と聞き返される。中年がイライラしているのがわかる。

僕も昔バイトでこうやってずーっとマークされて注意を受け続けたことがあった。そういう時ってすべてが裏目に出る。なんだかせつなくなってしまう。

そして今日は、朝からエグザイルのような集団がやってきて、ものすごい勢いで、柱を建てている。

ダンダンダン!トンカントンカン!と木を打つ音、電動ノコギリの音、柱を釣り上げるクレーンのエンジン音、それらが凄まじいハーモニーとなって襲いかかる。

職人が入れ替わり立ち替わり現れては消えていく。現代の棟梁は、住宅会社の事務所の机に座っているのだろうか。

職人たちをまとめ、材料を吟味し、金の計算をし、お客の顔色も伺って……と、すべてを把握しなければならなかった昔の大工の棟梁には「辺りを払う威厳があった」と山本夏彦の本に書いてあった。その風貌も今はおいそれとは見れなくなってしまったということだ。

黒澤明の話を思い出した。世界のクロサワも最初は当然助監督だった。山本嘉次郎についていた。毎回怒られる。今日こそはこれでカンペキと思ってもまた怒られる。どうしてだろう?と悩んでいたが、自分が監督になってその理由がわかったという。自分の記憶が曖昧なので、ざっくりとしか言えないけど、「一番上の監督という立場に立たない限り、見えないものがある」ってことだっと思う。

……って、今週は先週の続き、「歴史秘話ヒストリア」の時代考証苦労話を書くつもりだったのに、朝から騒音を聞いてパソコンに向かってたら、エッセイを書いてしまったではないか!そしてもう3階までできている!

今から、「歴史秘話ヒストリア」の話を始めると、分量が長くなるので今週は違うのを載せよう。

キングレコードから出た『りゅうぞう&かづとの おどってあそんで Hello! Going! 』のジャケットです。

こちらは裏ジャケットです。

こちらは裏ジャケットです。

また来週!