先週の歴史秘話ヒストリア「神と仏のゴチャマゼ千年 謎解き!ニッポンの信仰心」はご覧いただけましたか?

先週の歴史秘話ヒストリア「神と仏のゴチャマゼ千年 謎解き!ニッポンの信仰心」はご覧いただけましたか?

神仏習合を正面から取り上げた画期的な番組でした。しかも内容が神回、いや仏回?と言ってもいい素晴らしい出来でした。自分の参加した番組をそんなに褒めるなって?いや、でもマジですごく面白い番組だったから褒めさせて。

番組を見て私はしみじみ思いました。

神仏習合とはいい加減をええ加減に保つように工夫し努力してきた日本人の精神史そのものだと言っても過言ではないでしょう。

なかなか難しいテーマかもしれませんが、この番組をきっかっけとし、神仏習合で5時間くらいの特番を作って欲しいです。

さ、今週はけっこう大変だった時代考証を交えながら、アニメのために描いた絵を紹介しましょう。苦労したからブログのネタとして引っ張るぞ〜。

しばらく先週アップした絵と同じのが続きますがご容赦を。

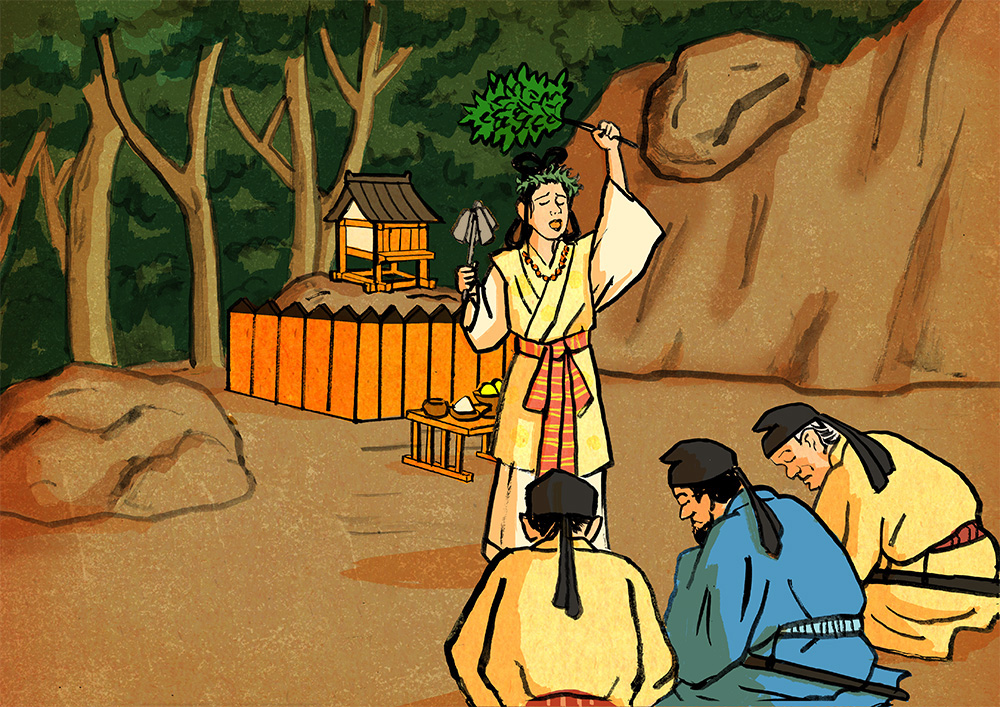

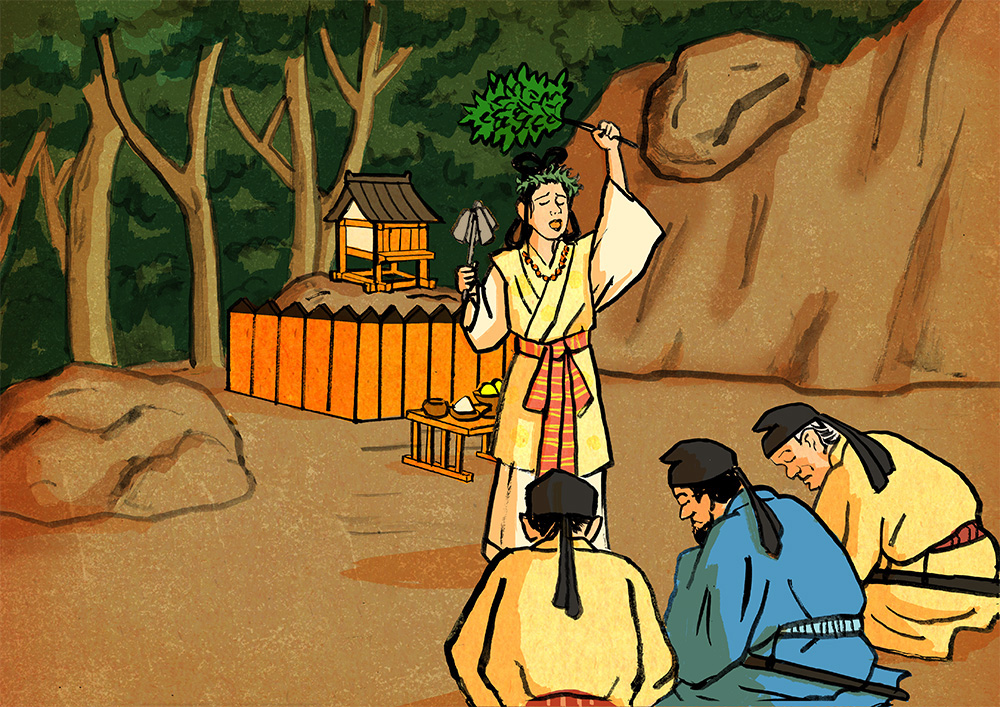

まずこの絵に描かれたのは古墳時代末期(5世紀〜6世紀前半)の祭祀の様子です。

場所は今の三重県の北部、桑名の多度です。多度大社のある場所です。その昔は神社の建物はありませんでした。

大きい岩は岩座(いわくら)と言ってこの前で祭祀をとりおこなうのです。

巫女がもつのは鉄鐸です。これは実際に発掘されたものがあります。たぶんこういう風にジャラジャラ鳴らしていたのではないかということです。

日本書紀を書き換えたバージョンの一つ「古語拾遺」には、天の岩戸の前で、アマノウズメが「矛に鉄鐸を付けて樽の上で踊った」とあるそうです。そういうところからもイメージしたりして、古代祭祀の様子を描いていきました。 お供え物もどこらへんにあるかははっきりわかりませんが、たぶん岩座の周りではないかということです。器の発掘事例でいくと、壷のようなものやたかつきのようなものはない。酒など液体を入れるには漆の木器はあったかもしれない。魚やアケビなどの木の実、穀物が土器に盛られていたと考えられます。

お供え物もどこらへんにあるかははっきりわかりませんが、たぶん岩座の周りではないかということです。器の発掘事例でいくと、壷のようなものやたかつきのようなものはない。酒など液体を入れるには漆の木器はあったかもしれない。魚やアケビなどの木の実、穀物が土器に盛られていたと考えられます。

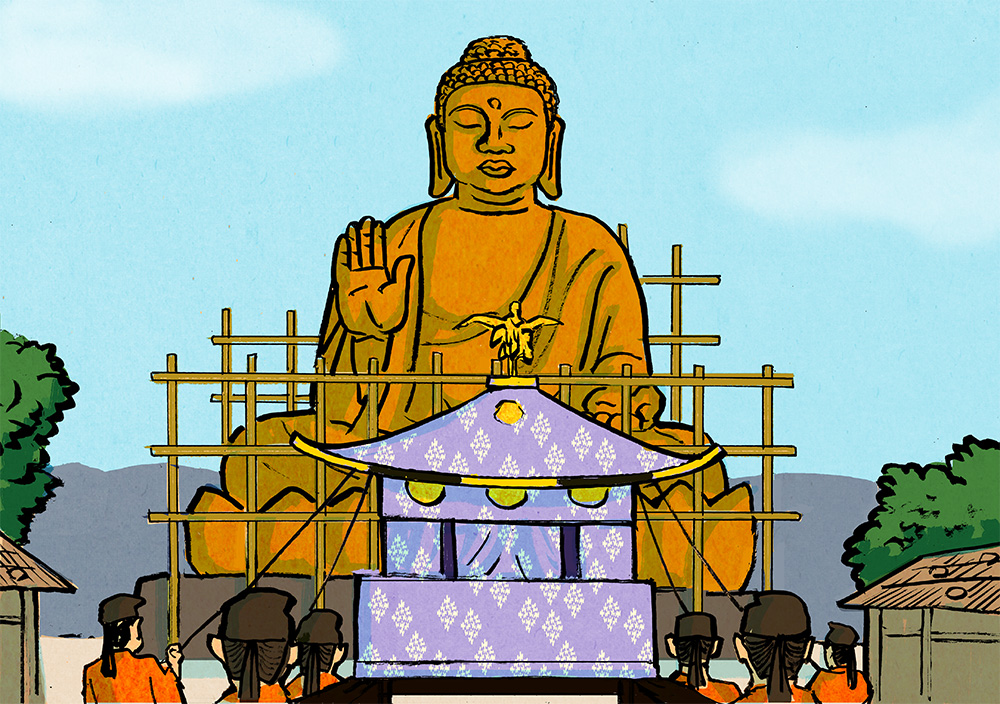

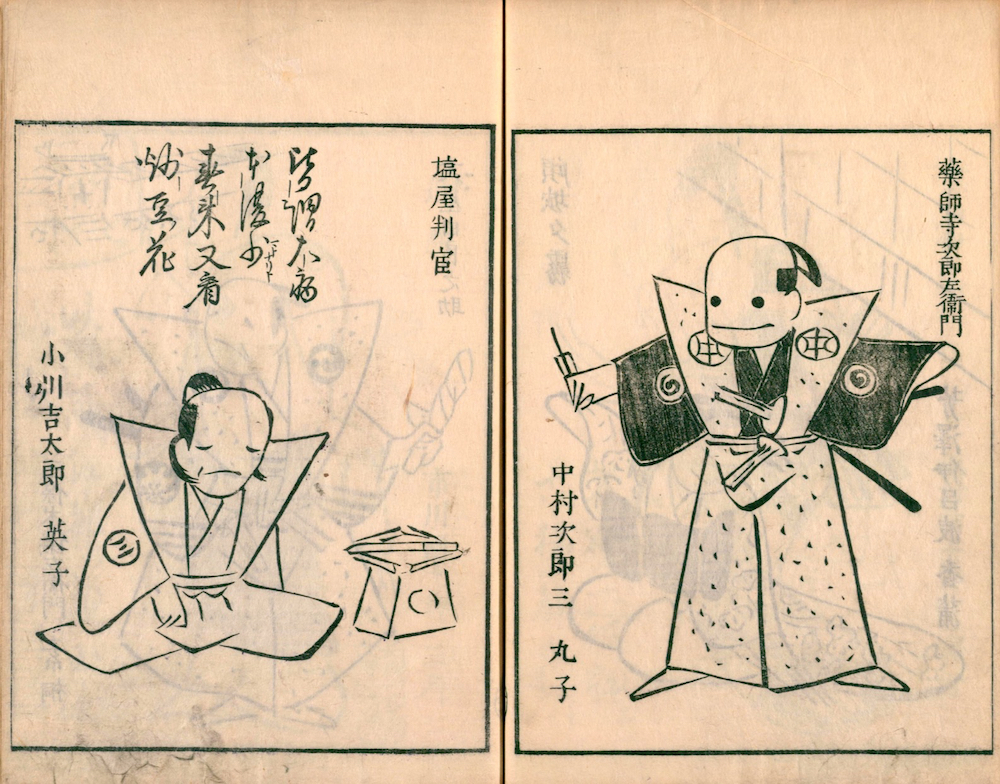

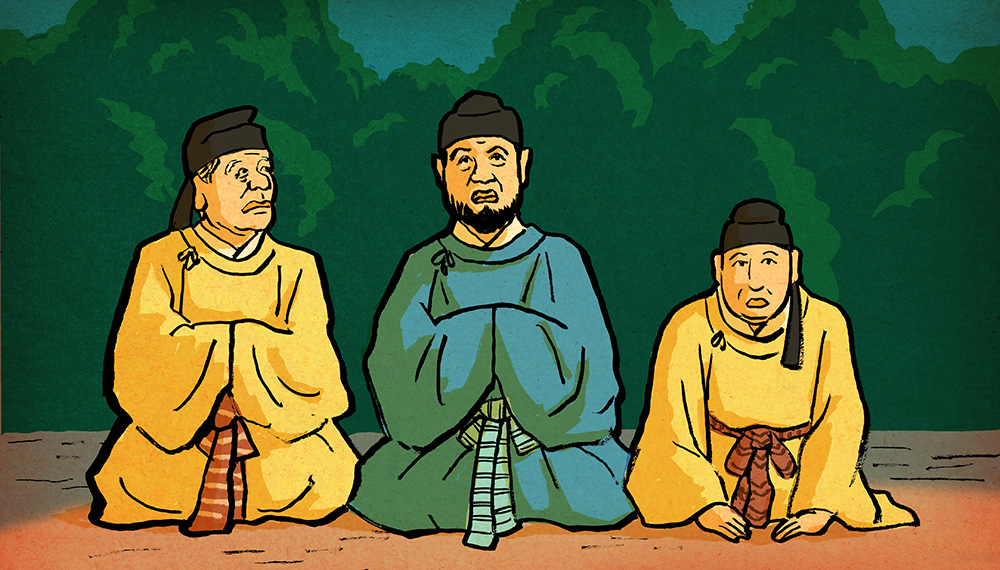

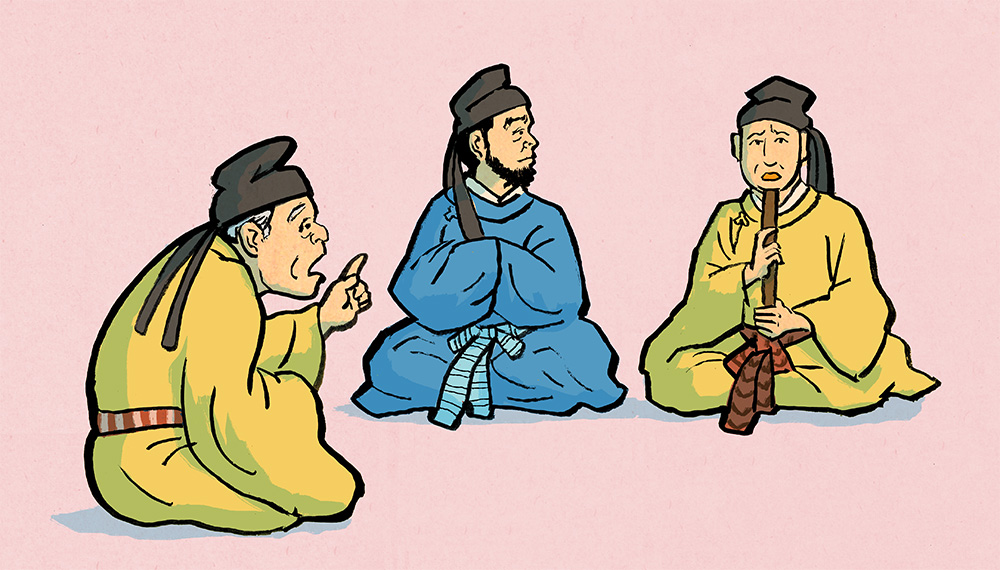

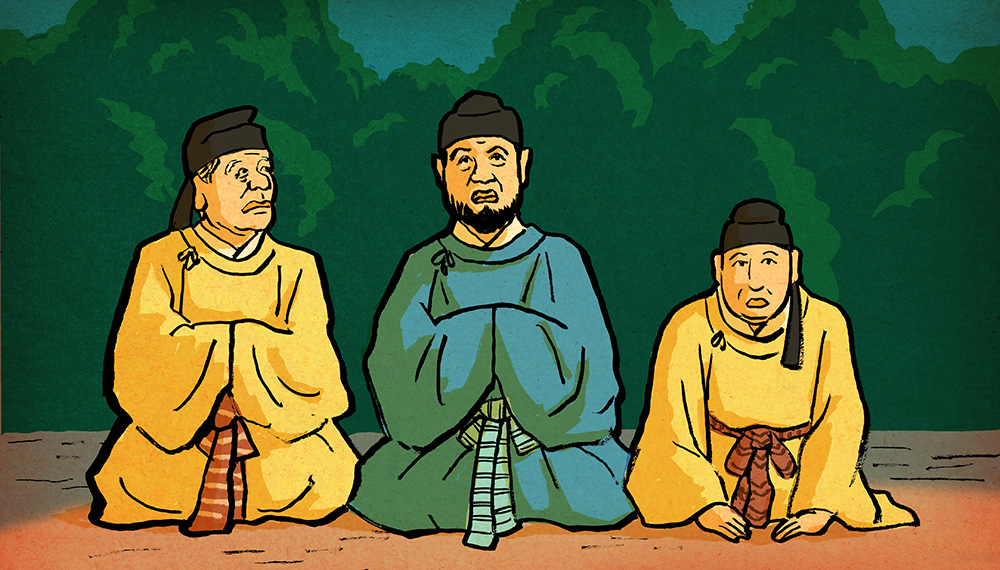

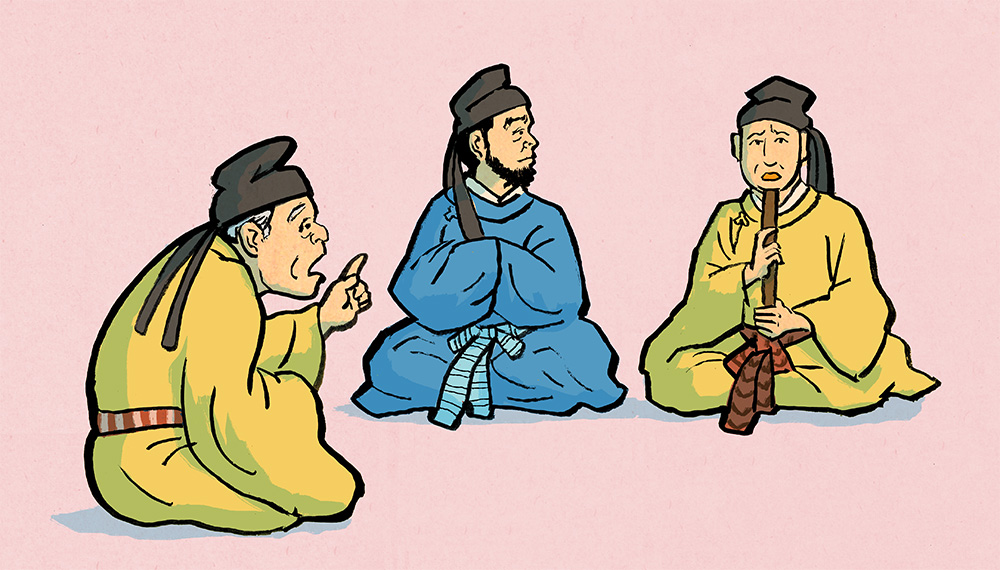

こちらは仏教伝来の絵です。

日本書紀によれば552年。

欽明天皇が百済からの使節に謁見しています。この当時は天皇という呼び名ではなく大王(おおきみ)ですね。

時代は少し下りますがモッくん主演のドラマ「聖徳太子」をある程度参考にしています。でも、絵は簡略化してるので、だいたいなんとなくです。欽明天皇の冠とか、なんとなくこんな感じ?って。一応埴輪が当時の姿をかたどってはいるようですが、デフォルメされているのでよくはわかりません。天皇が座ってる椅子も実はややテキトウ。

経典は紙ではなく、木(竹だっけ?)です。仏像は船形の光背がついたお姿だったようです。これだって欽明天皇に贈られた仏像が残っているわけではないので、たぶんこういうのだっただろうってことね。 さて、場所は多度に戻りますが時代は763年。

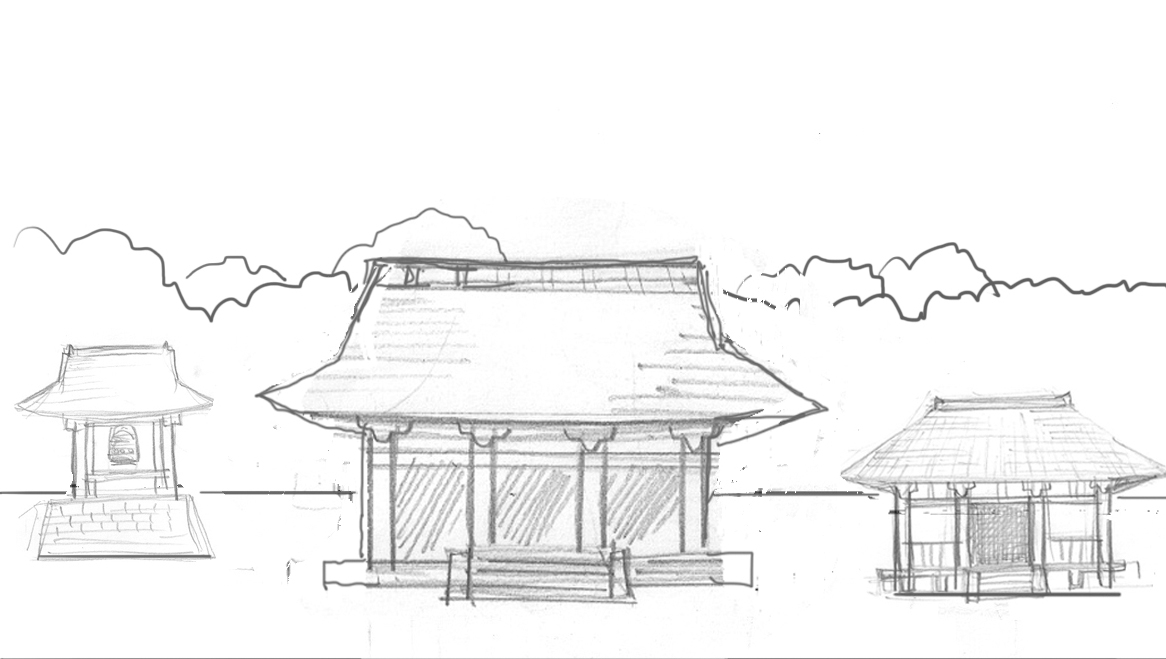

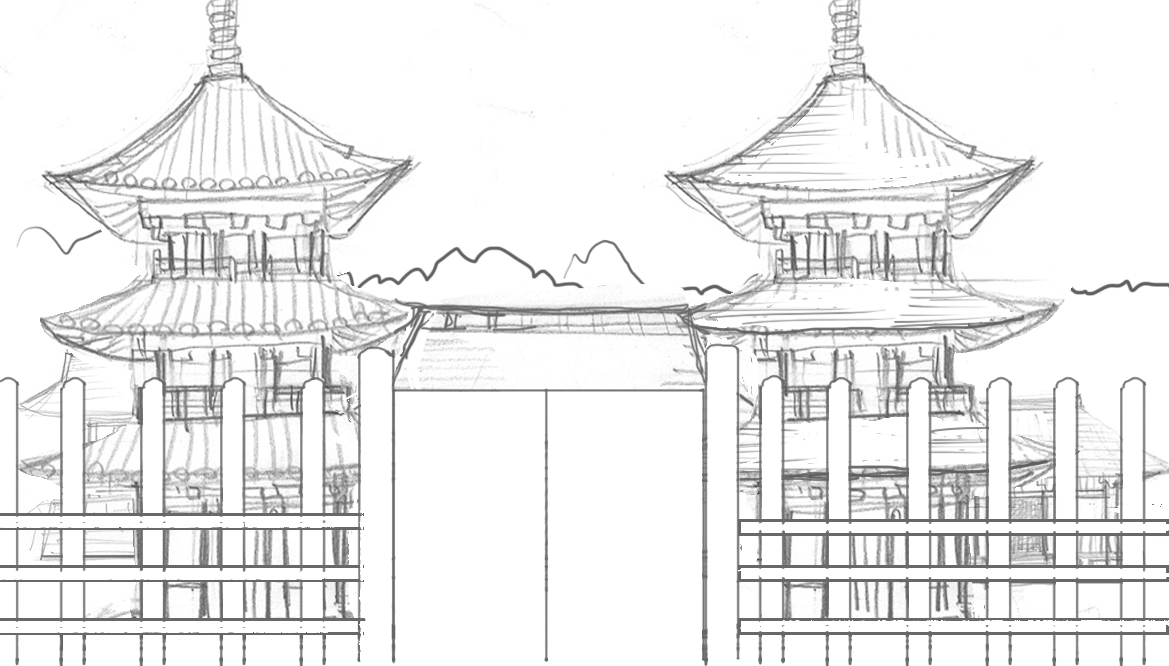

さて、場所は多度に戻りますが時代は763年。

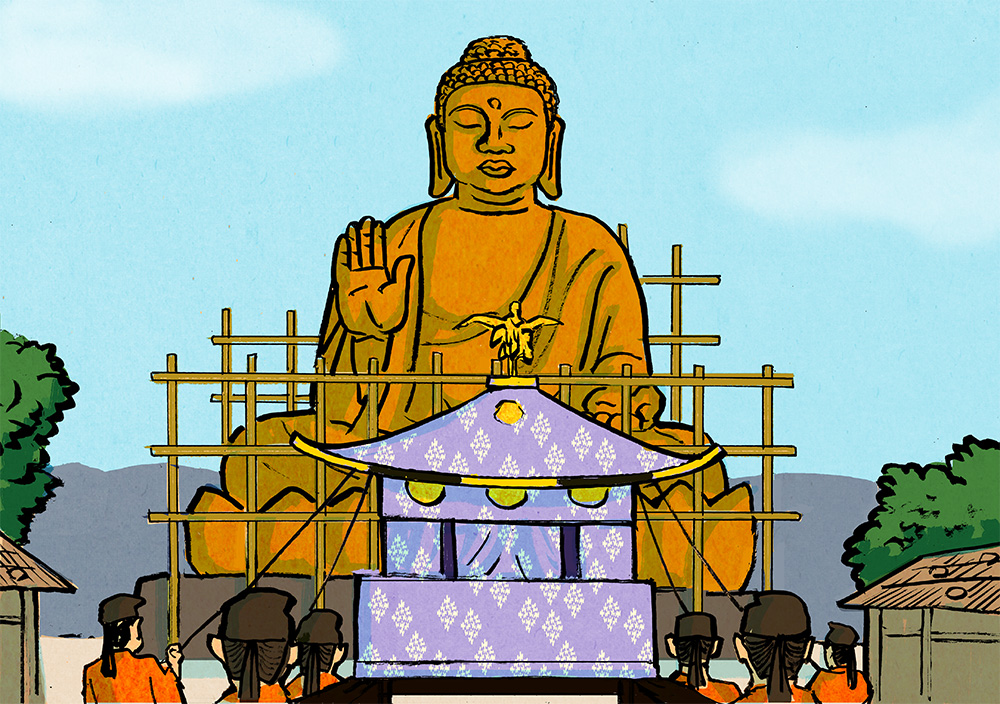

以前は何もなかった岩座の上に見世棚造の小型社殿が置かれています。それらを朱塗りの垣が囲んでいます。お供え物は八足台の上にあります。だいぶ変わりましたね。これとて資料写真があるわけではないので、建築考証の先生のご意見を伺いながら描いております。

そうだ、建築の考証の先生は私の高校の先輩だってディレクターから聞いたな。センパイお世話になっております。 巫女の髪型はどうでしょう、こんなので良かったかな?巫女の前にいるのは豪族ですが、豪族の服の色は装束の考証の先生からの指示があります。

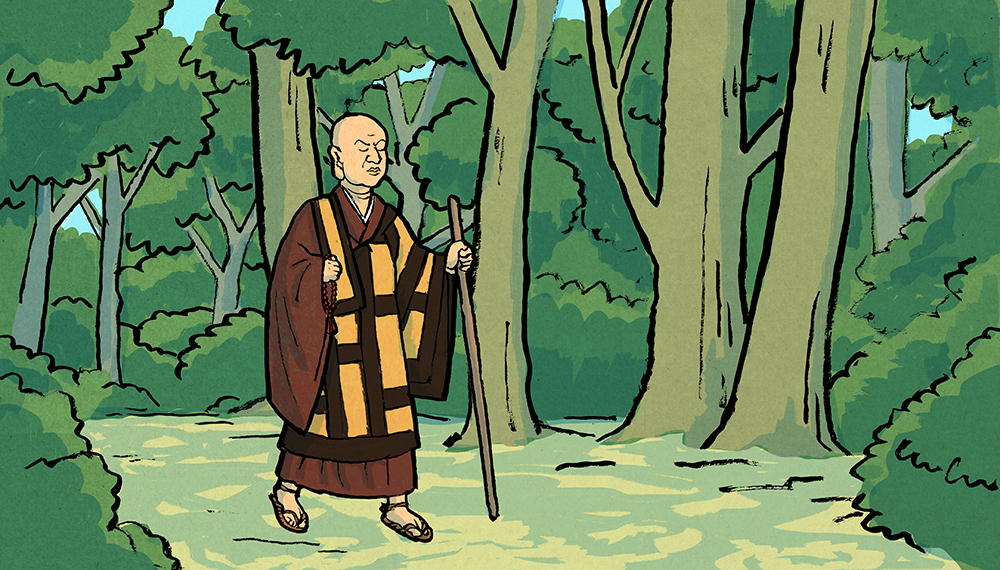

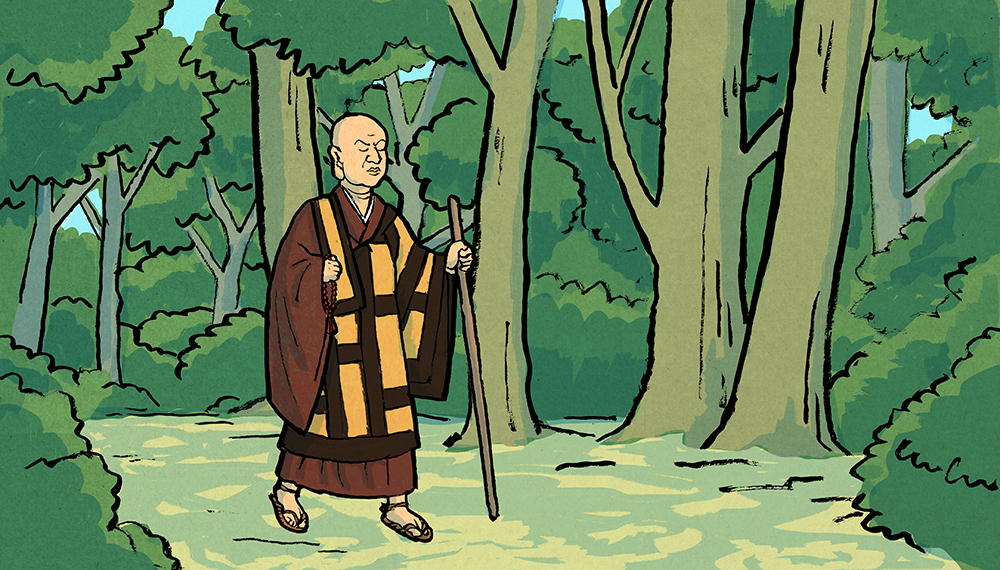

巫女の髪型はどうでしょう、こんなので良かったかな?巫女の前にいるのは豪族ですが、豪族の服の色は装束の考証の先生からの指示があります。 多度の聖なる杜の中を歩いてくるのは、満願上人という神仏習合の歴史おけるスーパー僧侶です。満願上人の立ち姿として参考にしたのは興福寺の十大弟子像。くるぶしくらいまでの僧服の上に「九条袈裟」というものをまとっています。また、この袈裟のまとい方ってのが仏像や写真じゃよくわかりにくいんだ。袈裟の色もいろいろあるが、ここは無難にブラック&ベージュにしておけば問題ないだろうということでした、ディレクターはこの袈裟を調べるために、装束考証の先生の指示で「袈裟史」というシブい本を読んで勉強されたということです。大変だー、ちゃんと仕事をするのは。

多度の聖なる杜の中を歩いてくるのは、満願上人という神仏習合の歴史おけるスーパー僧侶です。満願上人の立ち姿として参考にしたのは興福寺の十大弟子像。くるぶしくらいまでの僧服の上に「九条袈裟」というものをまとっています。また、この袈裟のまとい方ってのが仏像や写真じゃよくわかりにくいんだ。袈裟の色もいろいろあるが、ここは無難にブラック&ベージュにしておけば問題ないだろうということでした、ディレクターはこの袈裟を調べるために、装束考証の先生の指示で「袈裟史」というシブい本を読んで勉強されたということです。大変だー、ちゃんと仕事をするのは。

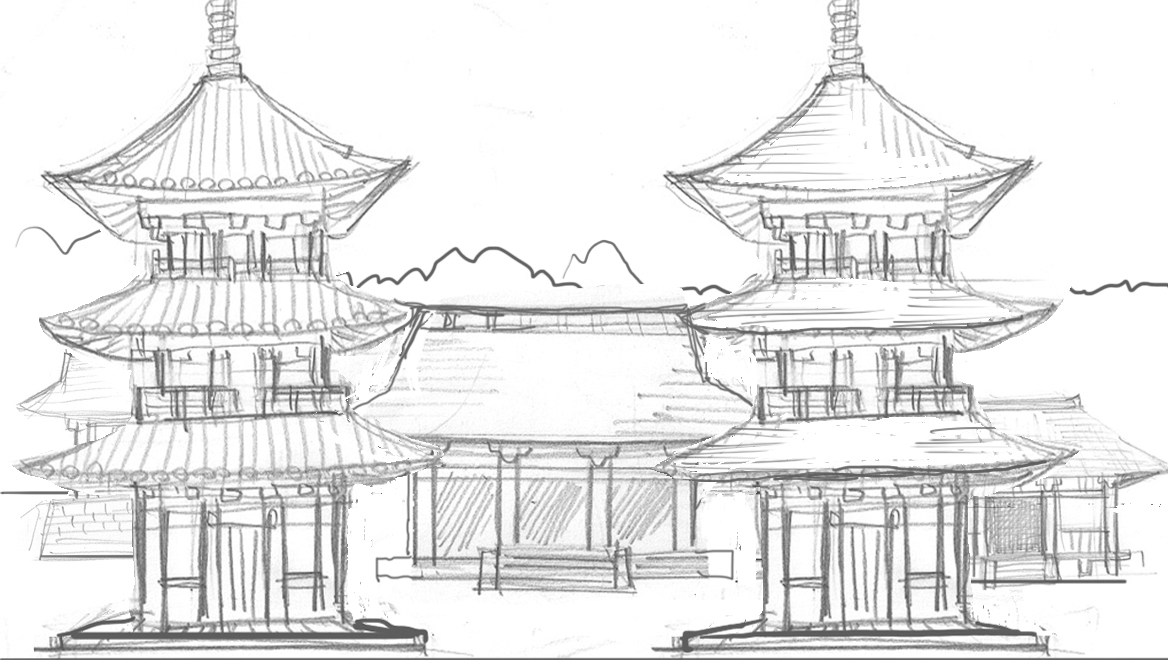

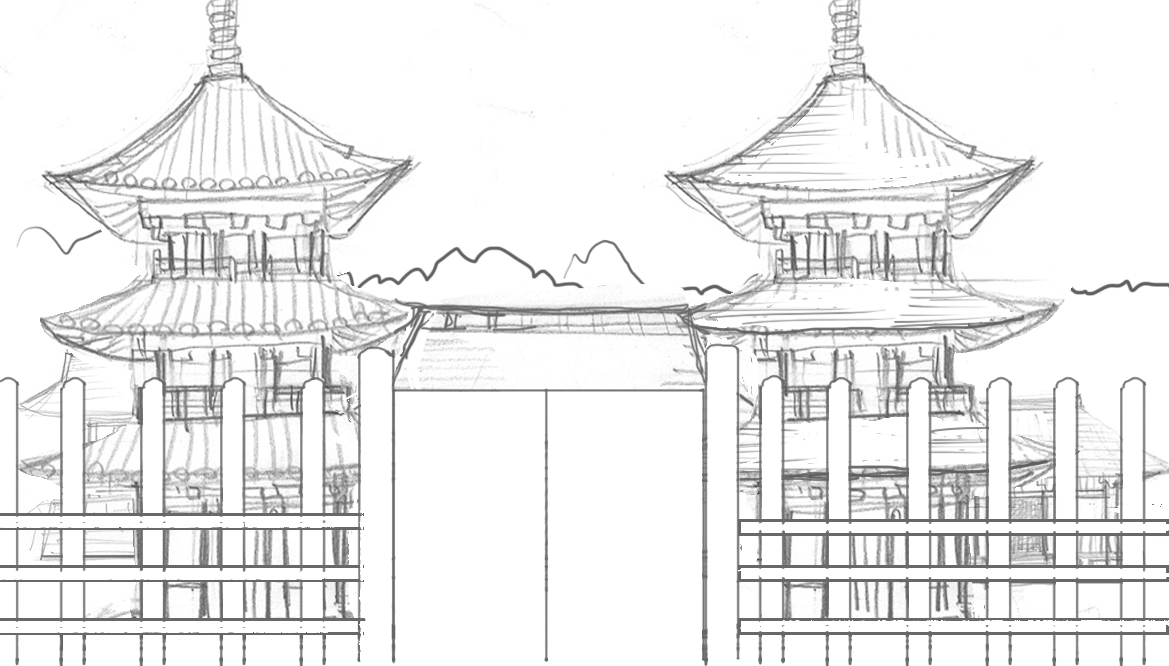

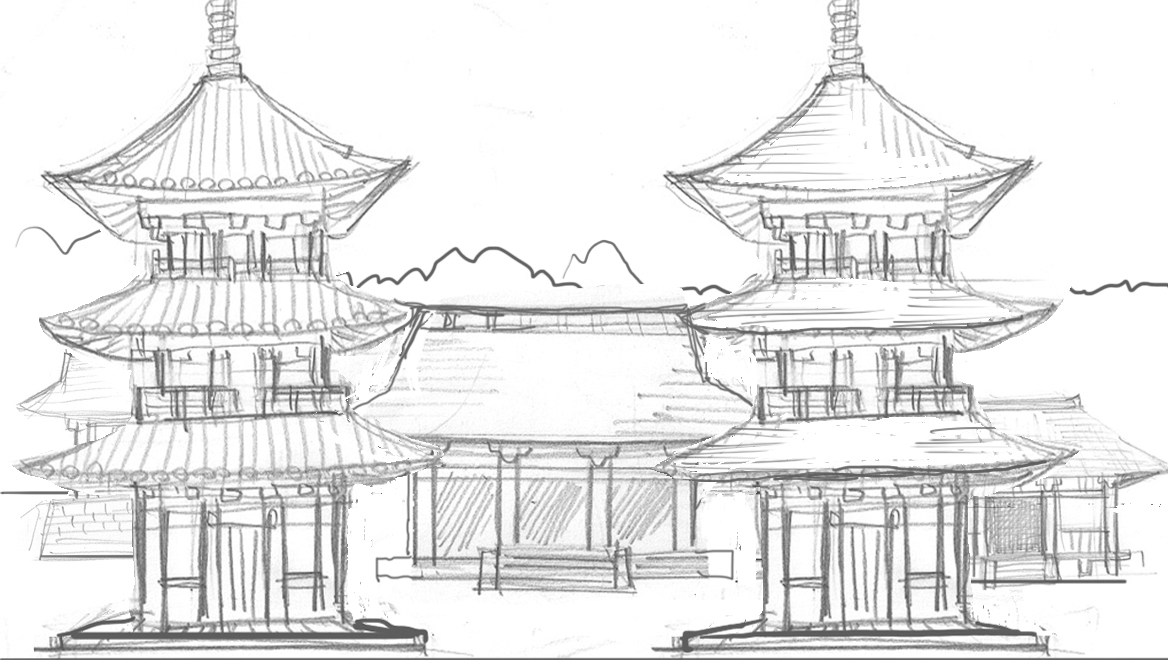

満願上人は神の住まう山の木を切って、小さなお堂を建てた。その後、地元の豪族たちが鐘や塔を寄進して、神社の聖域の中に神宮寺が建てられた……というのをだんだん建物が増えていく様子で現した絵。この絵に至るまでに何回も考証の先生とやり取りをしていたのですが、結局番組の尺に収まらなさそうということで、ラフ止まりで本番の作画にはいたりませんでした。

いかんいかん、この調子で紹介していくと4週くらいに渡ってしまいそうだ。当分ブログのネタに困らないけど、誰かついてきてくれる人はいるでしょうかね……。 来週も続けていいかな?

来週も続けていいかな? いいとも〜!

いいとも〜!

今週のNHK「歴史秘話ヒストリア」は神仏習合をテーマにした「神と仏のゴチャマゼ千年 謎解き!ニッポンの信仰心」です(水曜 午後10時25分 | 再放送 毎週土曜 午前10時05分)。

歴史秘話ヒストリア「神と仏のゴチャマゼ千年 謎解き!ニッポンの信仰心」

ディレクターの角野さんは20年前から「神仏習合」をテーマに番組が作れないか考えていたようです。

ディレクターの角野さんは20年前から「神仏習合」をテーマに番組が作れないか考えていたようです。

角野さんは自身の FBでこう書かれています。

〈神仏習合そして神仏分離・廃仏毀釈は、神社側にとって触れられるのはタブー的なところがありまして、あきらめました。しかし911以降の「文明の衝突」への危機感から神仏習合の再評価が進み、肯定的にとらえる神社も増えてきました。〉

なるほど、20年越しに企画が実現できたのは単なる偶然ではなく、世の流れの必然とも言えるでしょう。今やるべき企画、必要とされる番組、ということですね。私も大いにはりきって絵を描きました。 初詣で神社やお寺に行くと、どっちも賽銭箱に小銭を入れて拝むスタイルなので、いくつも回ってるうちにごっちゃになって、お寺なのについ柏手を打ったりした経験ありませんか?私はあります。それは私がうかつだからでしょうか。

初詣で神社やお寺に行くと、どっちも賽銭箱に小銭を入れて拝むスタイルなので、いくつも回ってるうちにごっちゃになって、お寺なのについ柏手を打ったりした経験ありませんか?私はあります。それは私がうかつだからでしょうか。

いや、それは私がうかつではなく、ご先祖様が長い時間をかけてゴチャマゼにしようと努力をしてきた結果なのかもしれません。

「神仏習合」と「廃仏毀釈」は一応学校で習いました。

「廃仏毀釈」は明治政府が神と仏を無理やり分離させたやつですね。この時は仏の方が悲惨な目にあって、仏師、高村光雲の自伝には、光雲がお手本のようにしてた仏像が燃やされたり、二束三文で売り飛ばされたりして、大いに嘆く場面があったように記憶しています。

廃仏毀釈になった時、神仏習合していた証拠の多くは破壊されてしまったようです。我々は当時の様子をなかなか知ることができません。だが、今回、春日大社など有名社寺の協力で、封印された歴史をついに公開!なのです。これはもう日本人全員見るしかありません!!!

日本人全員必見の番組にどうして私が絵を描くことになったとかと言いますと……ここでまた角野さんの FBから引用しましょう。

〈「歴史秘話ヒストリア」って基本は再現ドラマをやるんです。けど今回はやめました。だって内容が・神が憑依する・またもや神が憑依する・仏が神に変身する・夢に神が現れるですからね…でもってアニメにしました。〉

というわけです。

NHKの歴史番組ですからイラストも歴史的に正しくないといけません。時代考証は装束や建築の先生がいて、きびしいチェックが入ります。何度もラフを描きました。すごく勉強になりました。今週は放送前なので全部載せませんが、来週のブログでは番組に描き下ろした歴史的に正しい絵の数々を載せましょう。誰かが検索してたどりここに着いた時に、私の絵が参考になるはずです。えっへん。

絵の動きはアニメーターの幸洋子さんがつけてくれました。幸さんのつける動きは、名前の通り人を幸せな気持ちにしてくれます。そして神や仏や天皇役のアフレコをゆりやんレトリィバァさんが担当してくれています。これもまた見ものでしょう。

ゆりやんレトリィバァに 神が降臨!?

イラストレーションの仕事は出されたお題に対する「答え」であるが、自分にしか答えられない「答え」になっているといい。いいんだけど、テーマの中でやる仕事なので、ストライクゾーンを出ないように、コントロールを効かせなければならないのである。

でも、エポックメイキングな仕事は思いっきりストライクゾーンをぶっちぎって、新たなストライクゾーンを作るくらいの気持ちがないとできない。

そんなチャンスはなかなか来ない。だが、この仕事はまさに”それ”だった。

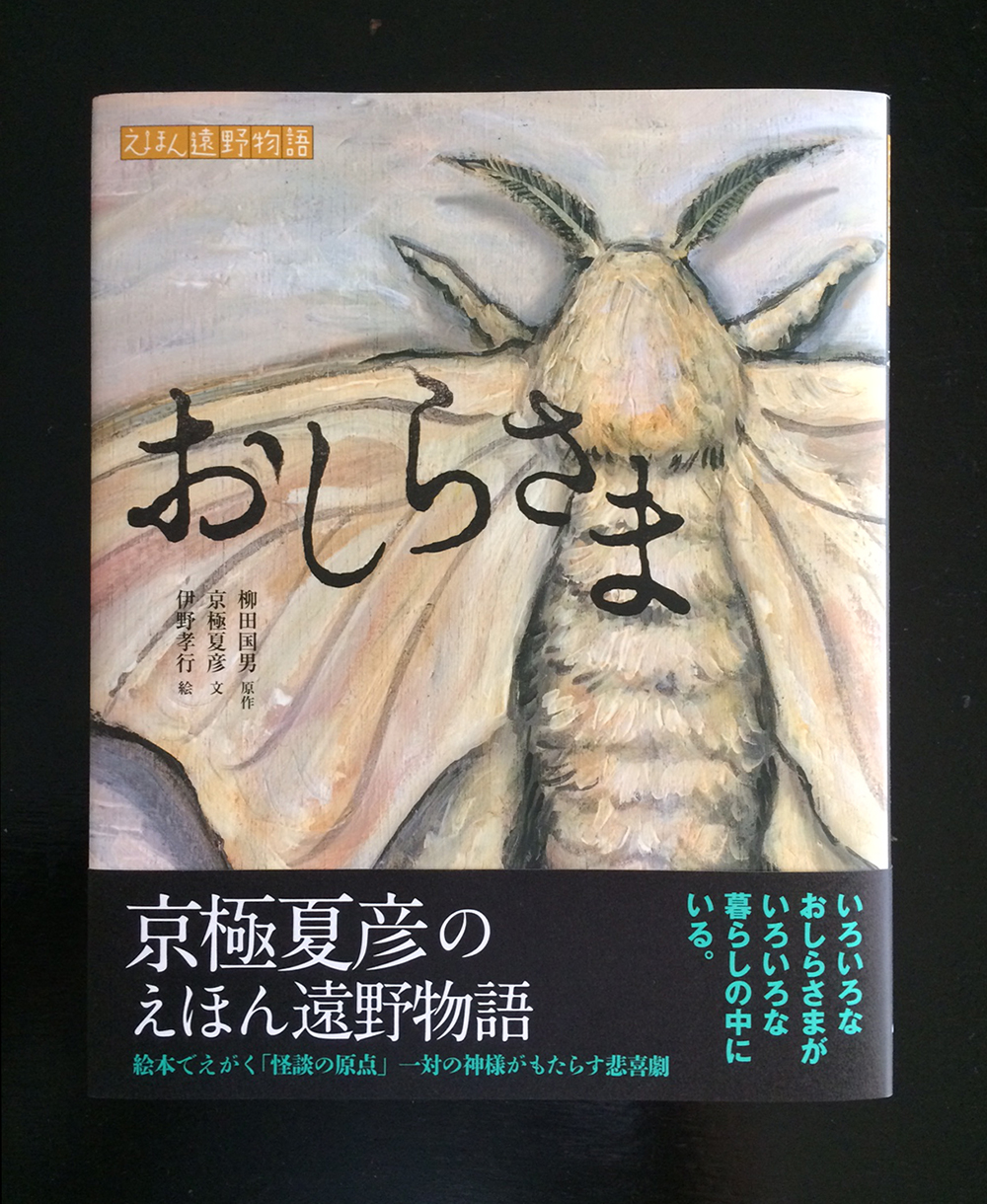

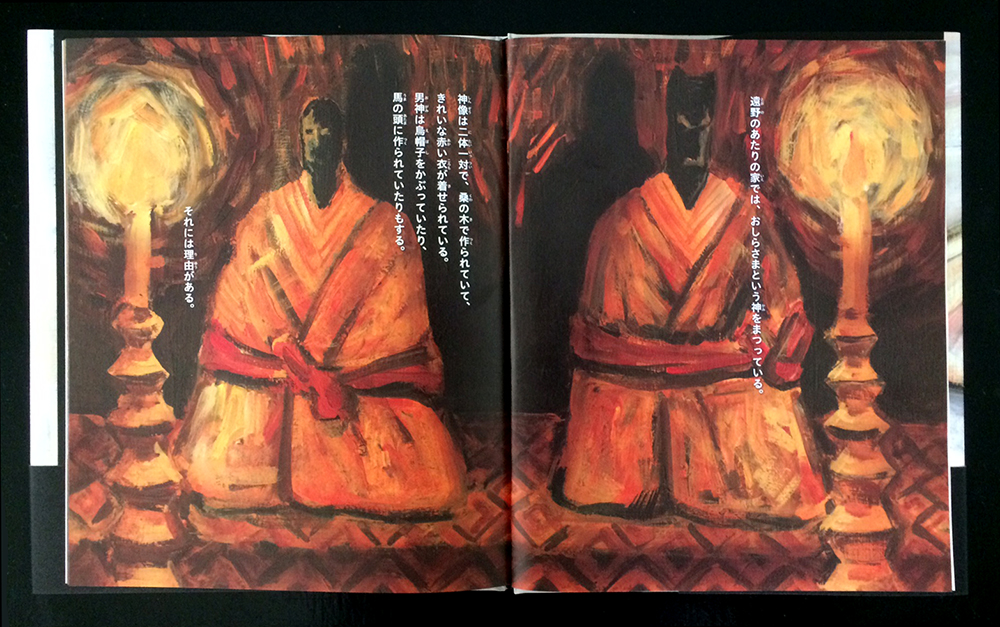

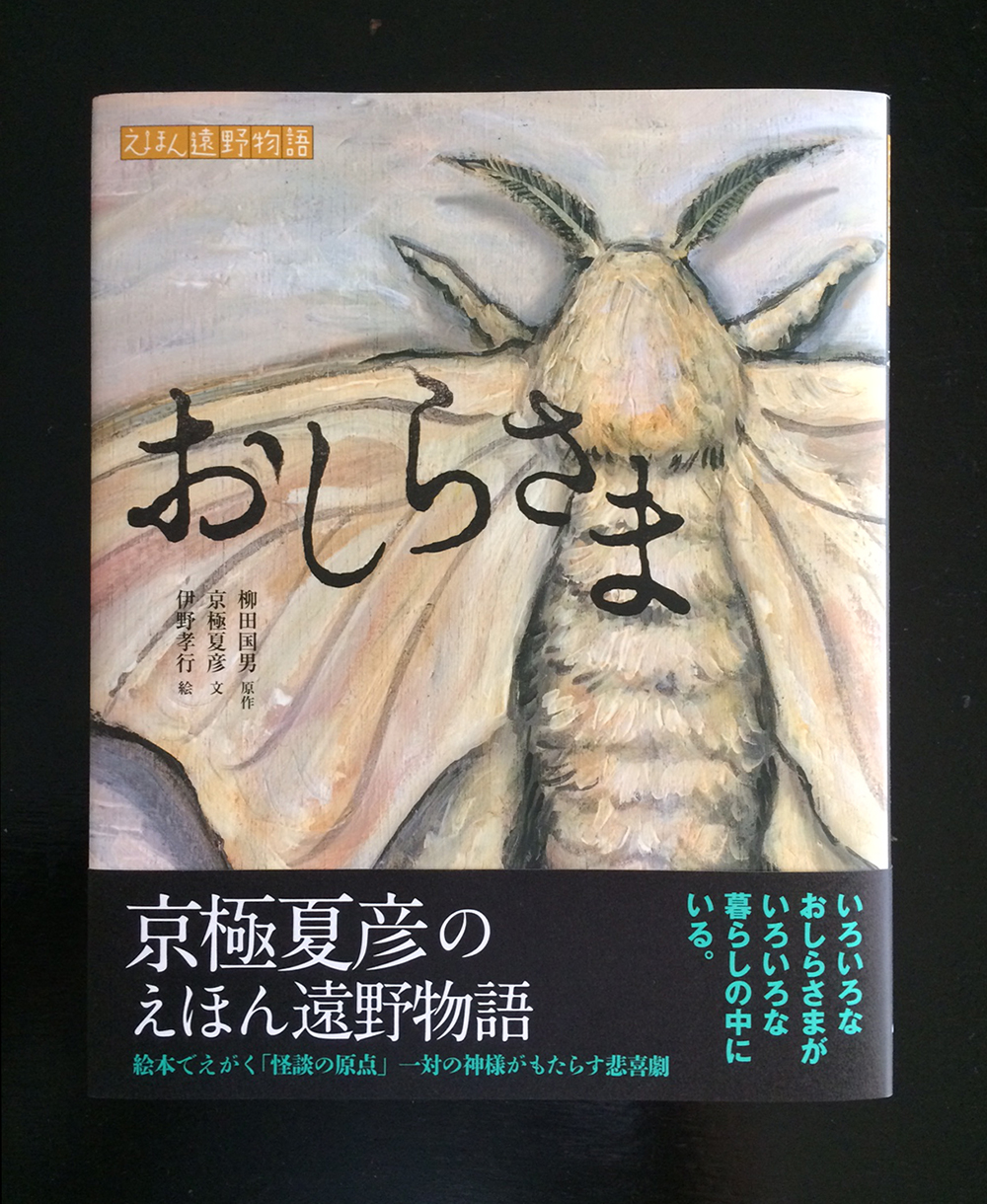

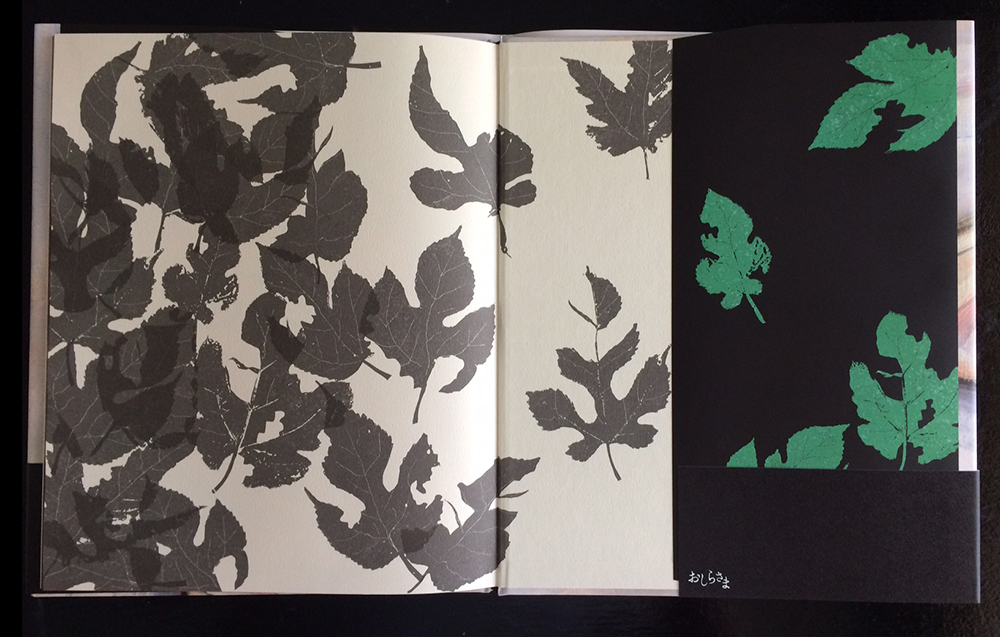

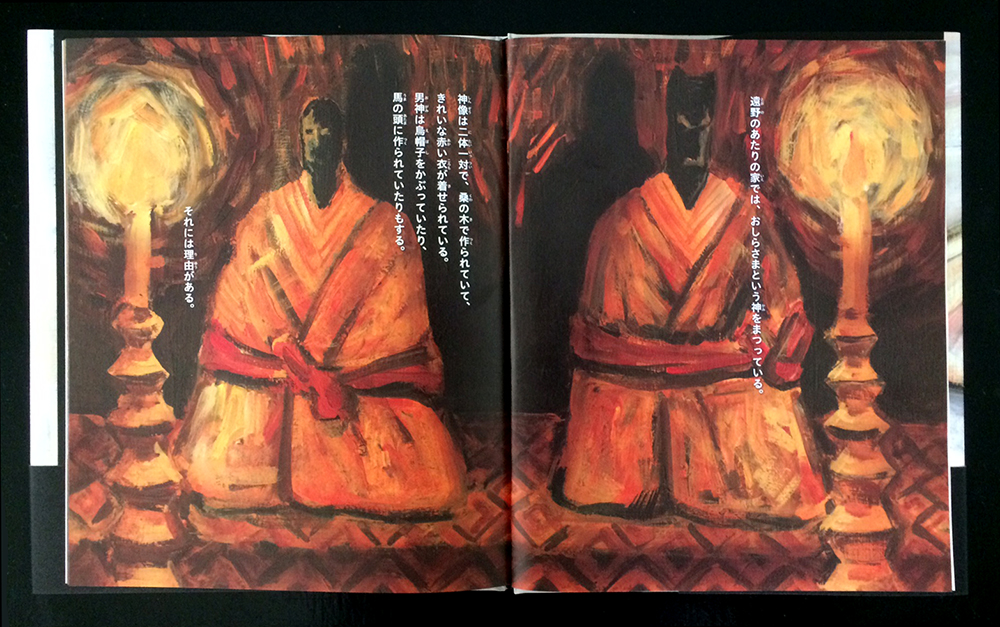

もうそろそろ汐文社から発売になる「京極夏彦のえほん遠野物語」シリーズの6冊目『おしらさま』だ。

既刊の5冊を見るとみんな自由に描いている。京極先生も絵描きさんにおまかせって感じみたい。

絵本が難しいのは、子どもに向けて作らなければいけないところだ。でもこのシリーズは子どもに限らずいろんな世代に向けている。それもこれも人気作家の京極夏彦先生だからできる「遊び」かもしれない。

唯一出されたお題は「怖い絵本」であることだ。

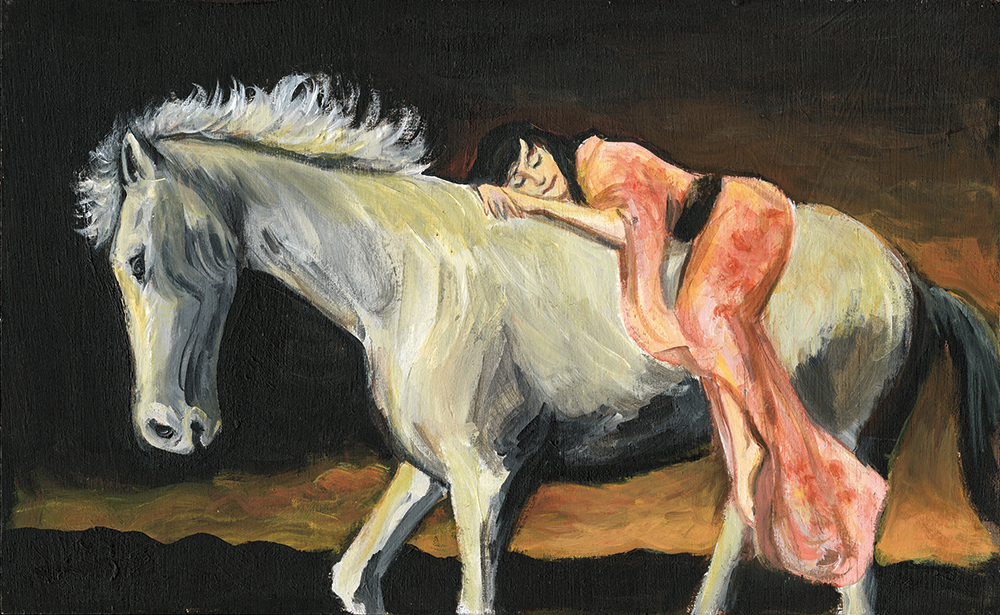

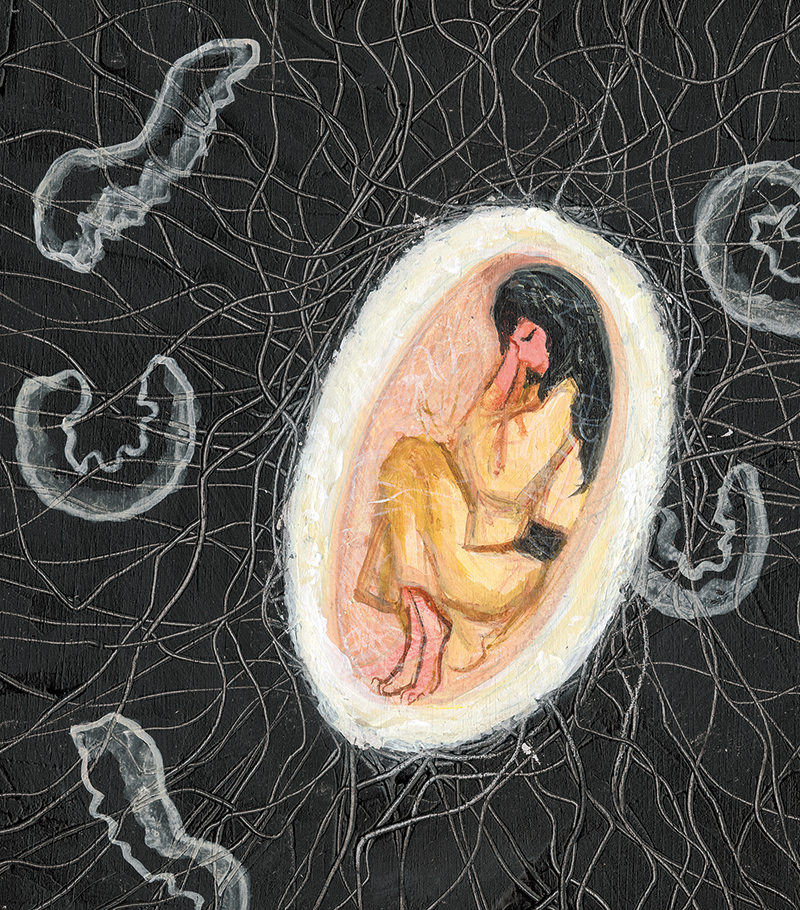

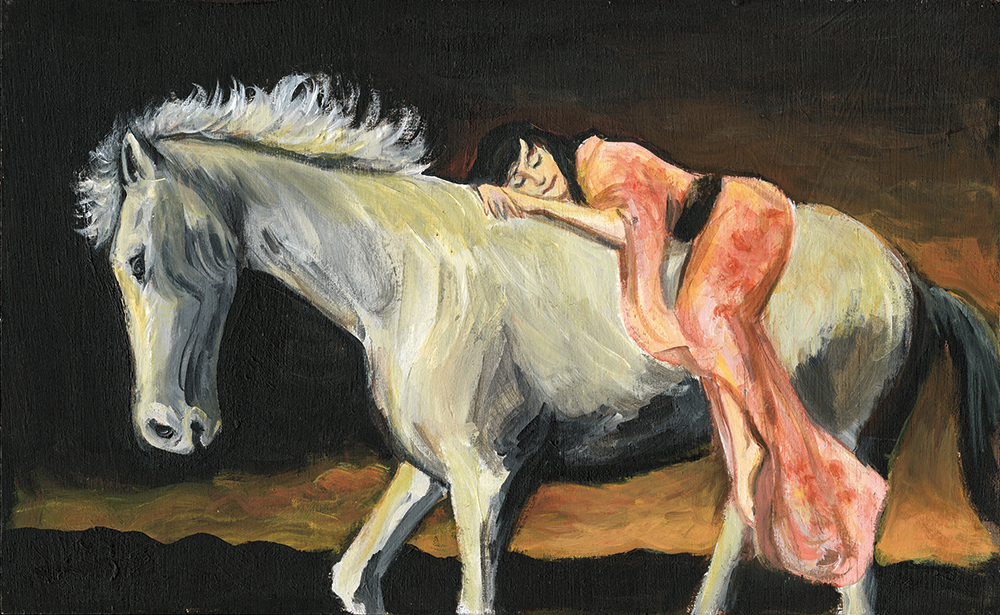

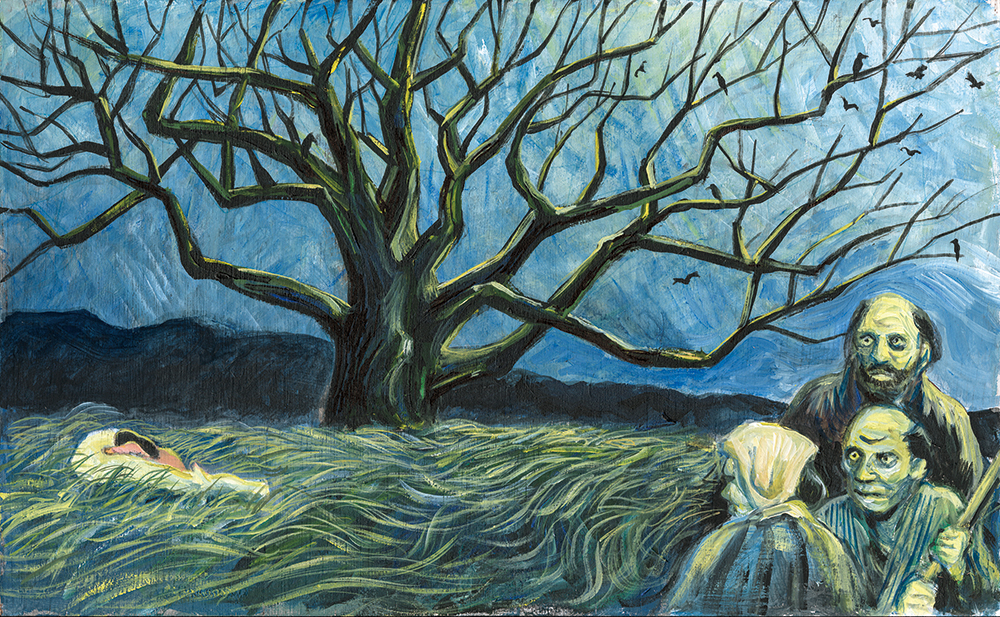

さあ、その怖いってことが自分にはちょっと難しかった。今回は笑いは封印したつもりだったんだけど、なぜか浮き出てしまう。どうしてなんだろう。たけしの映画のように、恐怖と笑いは相性の良いものではあるらしいんだけど……。でもどうだったかな。絵のタッチもいろいろ混在させているし、怖がらせてるのか笑わせてるのか、いったい読んだ人はどんな気分になるのだろう。やや破綻しているのではないか心配だ。エポックメイキングな仕事には……あ〜、いや、ちょっと冒頭で風呂敷広げすぎたかなぁ……ま、そういうチャンスの仕事だったってことですよ。審判を下せるのは絵本『おしらさま』をお買い上げくださった方だけです。立ち読みだけの人は私にキツいことは言わないでね。 いつもは描かないタイプの女性。ベニヤ板にアクリル絵の具で描いてます。この娘は馬と結婚するのです。

いつもは描かないタイプの女性。ベニヤ板にアクリル絵の具で描いてます。この娘は馬と結婚するのです。 怪奇ものの挿絵みたいな感じにしたかったのですが……おお、娘と馬はどうなったのだ!

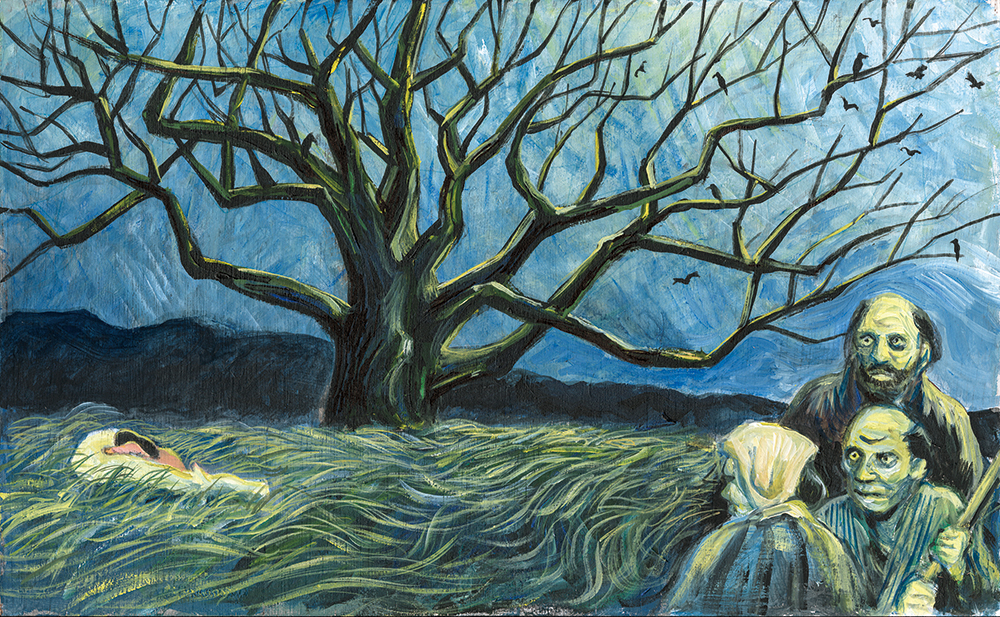

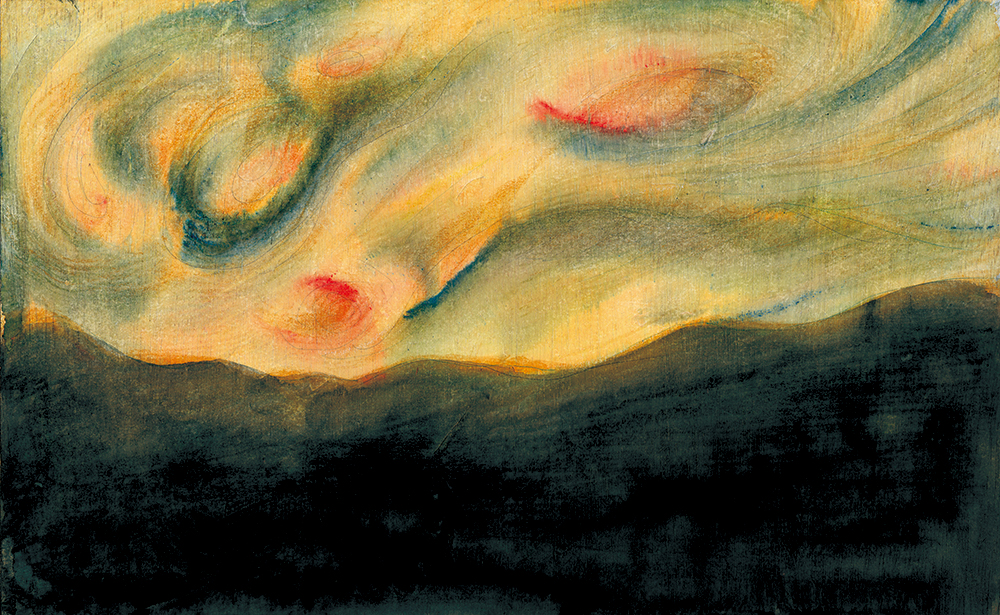

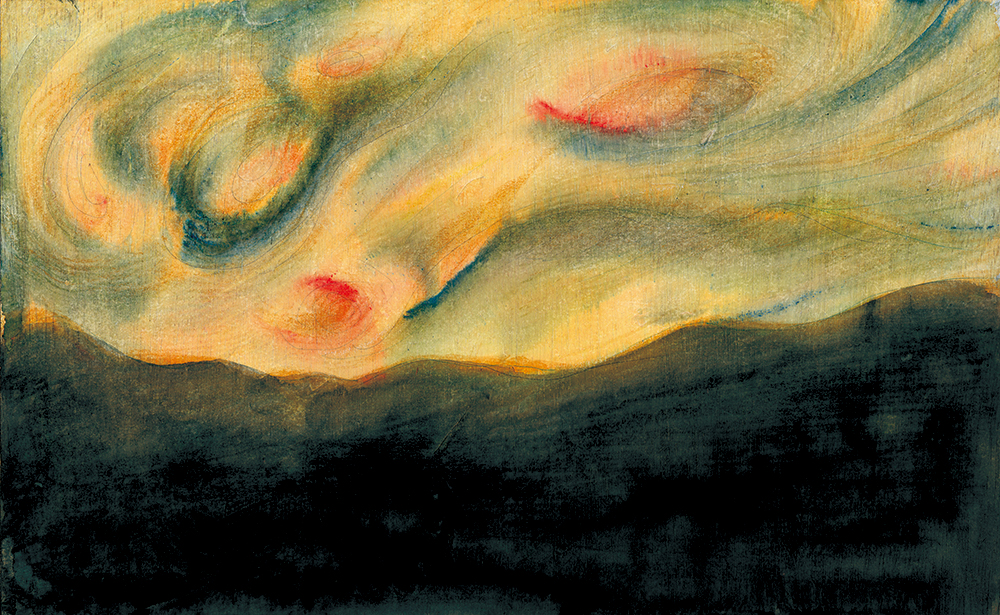

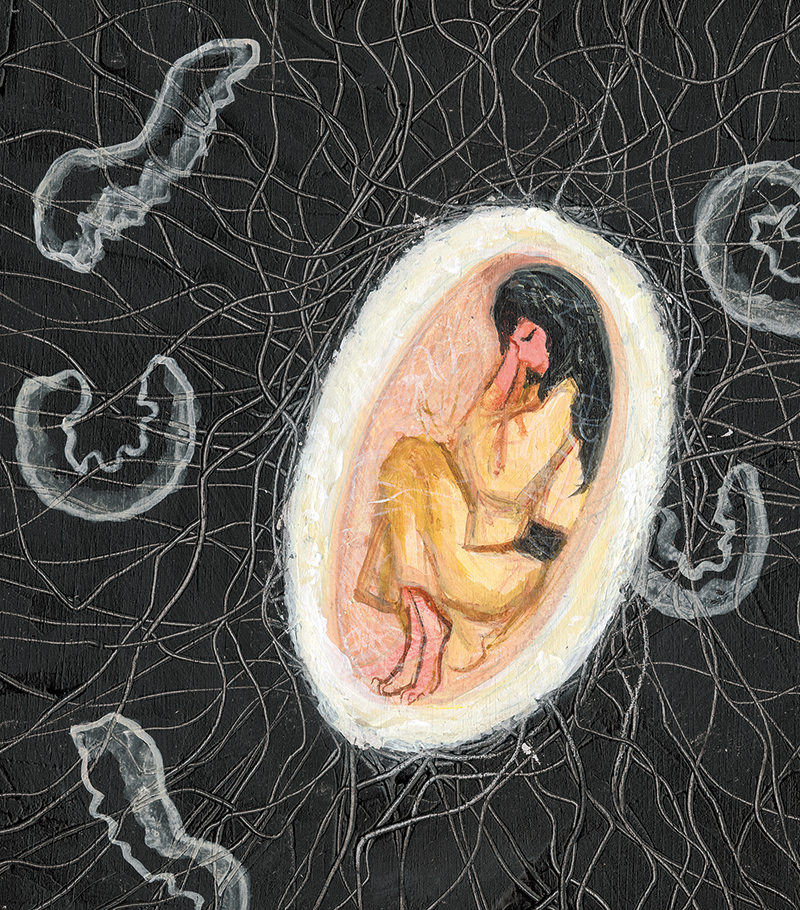

怪奇ものの挿絵みたいな感じにしたかったのですが……おお、娘と馬はどうなったのだ! こんな絵も描きました。これはどういう場面でしょう。さ、見開きで絵を見せていると全部のせちゃいそうなので、あとは、トリミングした部分を載せましょう。説明もなしです。

こんな絵も描きました。これはどういう場面でしょう。さ、見開きで絵を見せていると全部のせちゃいそうなので、あとは、トリミングした部分を載せましょう。説明もなしです。

まあ、こんな感じでなんすが、面白そうだと思われたら、ぜひ買ってやってください。

こちらのサイトでは、試し読みや、他の遠野物語シリーズがご覧いただけます。

京極夏彦のえほん遠野物語

どうぞみなさまなにとぞよろしくお願いします。

ペコリ。ペコリ。

昭和最後の年に、いや正確には昭和64年は1月7日までしかなかったので、実質最後の昭和63年(1988年)の12月、元横綱の輪島がプロレスラーを引退した……そんなこと誰も覚えていないでしょうけど、今年は平成最後の年。後年それぞれの胸に「あれは平成最後の年だったんだなぁ」と思い出される出来事もあるはずです。

きっとそんな思い出になるイベントがあさって5月16日から開かれます。

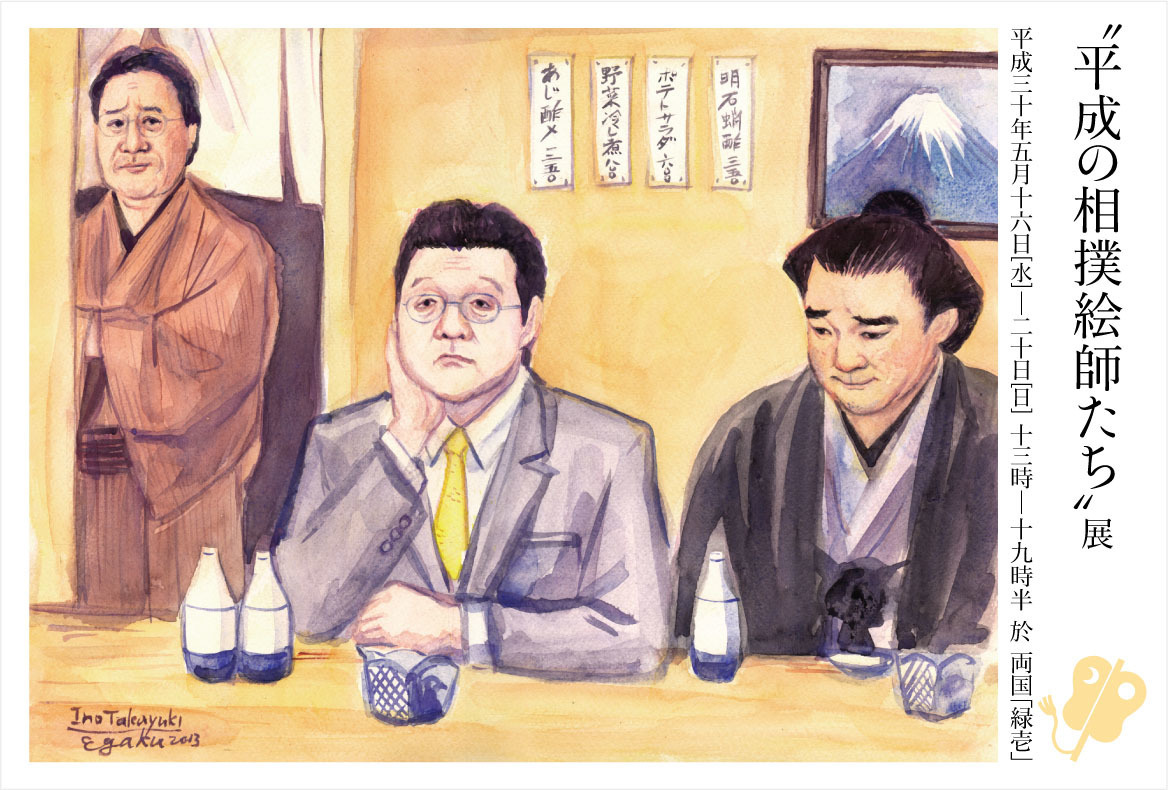

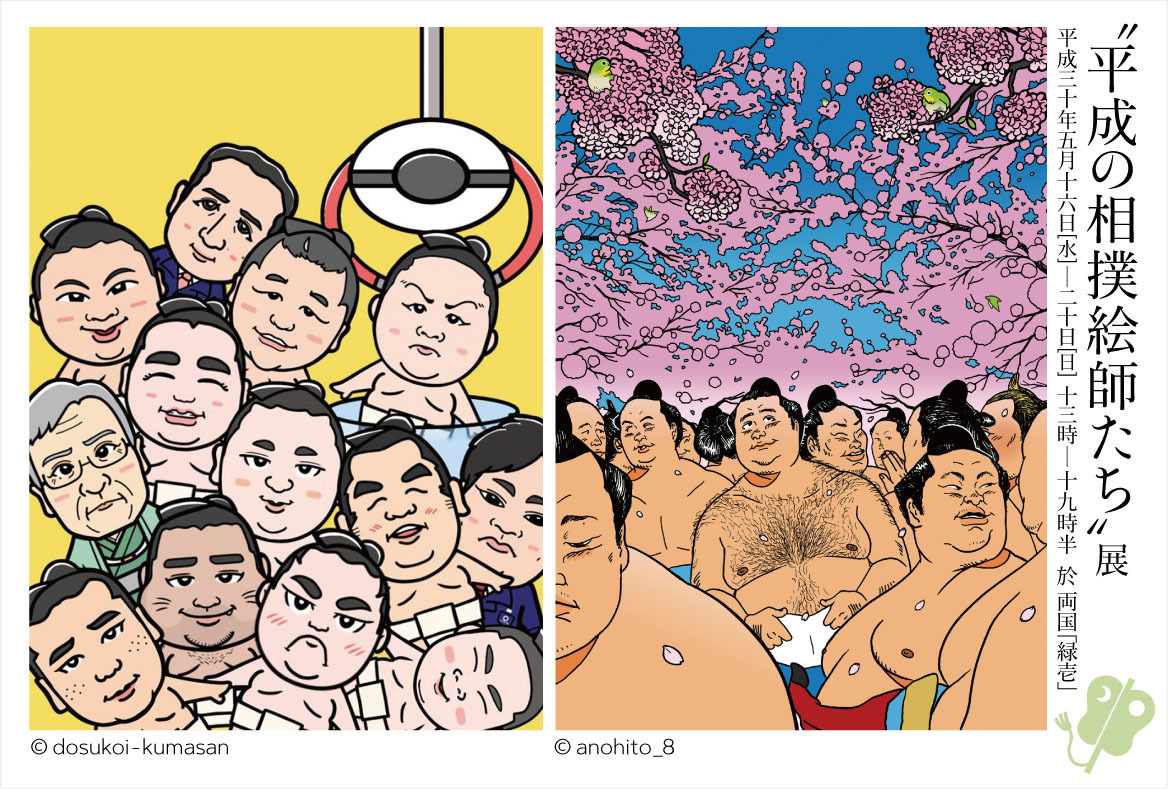

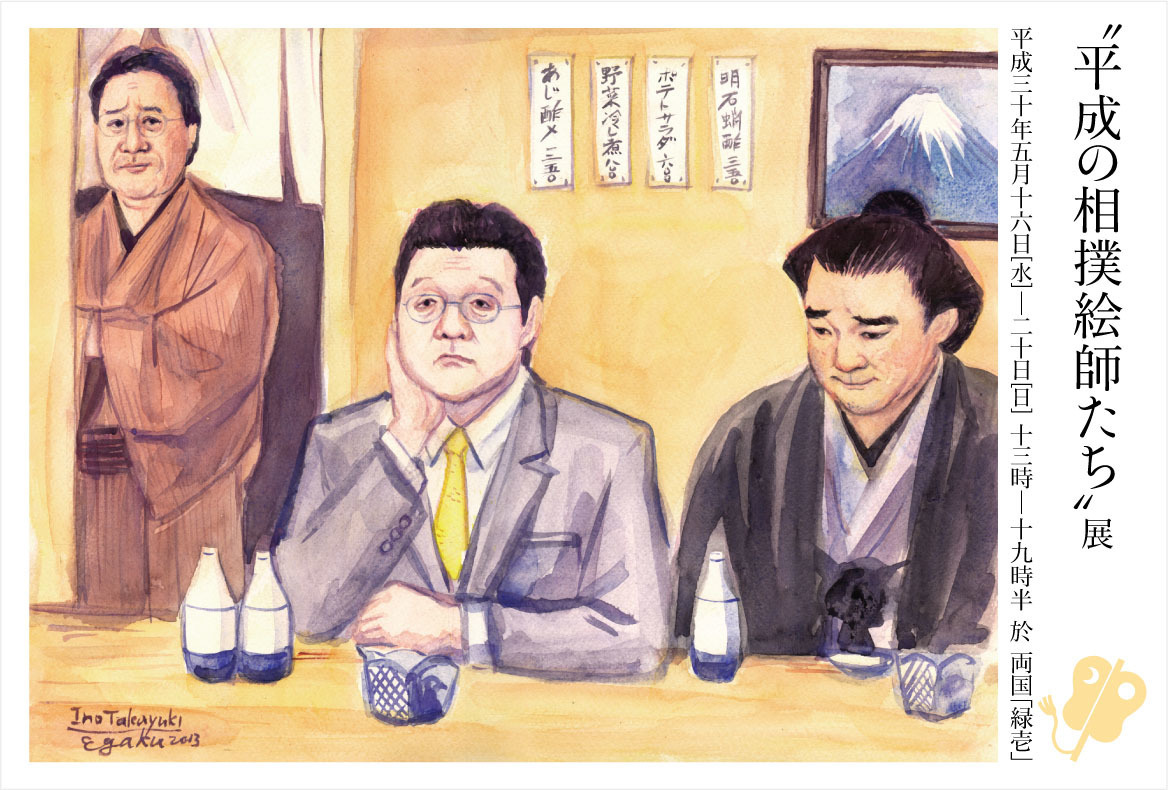

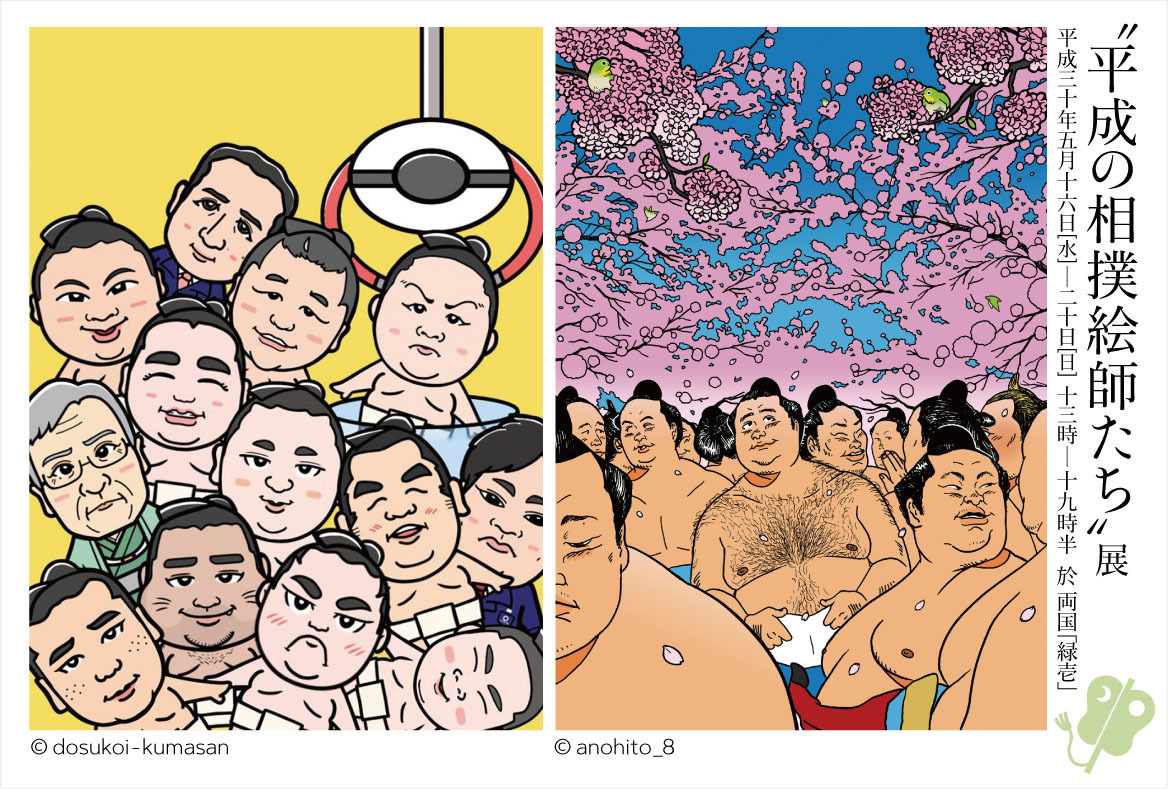

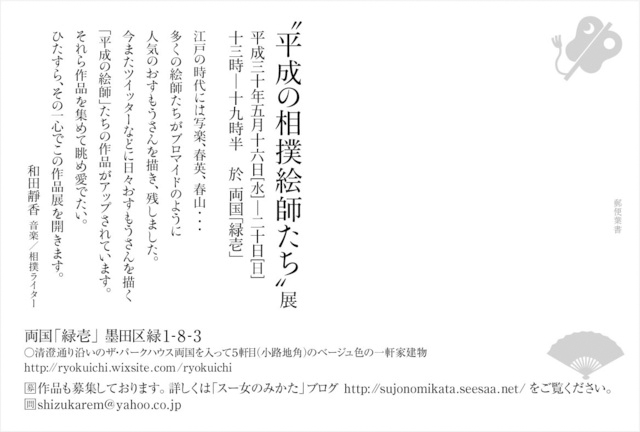

題して「”平成の相撲絵師たち”展」。

この展覧会を主催している音楽&相撲ライターの和田静香さんはこうおっしゃっています。

平成の相撲絵師たち展をやります!と決めたのが1月。大相撲がボコンボコンにやり込められてる時でした。

くそ~~~~、と悔しさにイライラして(あんとき血圧高くなったんだわ、私)

何か反撃したい!と思いながらでも、憎しみに憎しみで返したら、そこには憎しみの連鎖しかない。。。

そうだわ、愛よ、愛! 愛で返せばいいんだわ!

と、にわかに私、マーティン・ルーサー・キングJr.の教えに従い、あなたたちがどんなに大相撲を憎もうと、私たちは大相撲を愛して楽しむのよ!その姿を見なさい!というつもりでやったるで~~~~~~~と

そんな気持ちも込めて開催を決めて。。。。果たして人、集まってくれるのかな?と、思っていたら、じゃんじゃんじゃん。総勢26名、30点以上の作品が集まりました!

みなさん、本当にありがとうございます。どんな会になるやら? 実はまだ分かりません。でも、きっと楽しい会になるはずです。

そう、どんな展覧会になるのか私も予想がつきません。時々イラストレーターのグループ展みたいなのには参加することもあるのですが、それとは趣を異にするでしょう。別にプロとかアマとかそんなの関係なく、ただ相撲が本当に好き!ってことだけで絵を描き、集まり、開かれる展示だからです。

しかし、5年前に私が描いた絵が2種類あるDMのうちの1枚になっているのですが、今見ると妙に意味深な絵になっています。和田さんが〈平成の相撲絵師たち展をやります!と決めたのが1月。大相撲がボコンボコンにやり込められてる時でした。くそ~~~~、と悔しさにイライラして(あんとき血圧高くなったんだわ、私)〉と思ってた時の、心の置き場所がない心象風景を描いた絵のようにも見える。

私は他に蒼国来裁判を傍聴した時の法廷画をファイルにして出します。

ちょっと心配なのは、オレめちゃくちゃ相撲に詳しいわけではないんで、幕下以下の力士の名前とかそんなによく知らないし、オープニングで集まる人の話についていけるかどうか。いや、愛する気持ちがあればそれでいい?相撲ファン「一兵卒」からやりますんでどうぞよろしくお願いいたします。

「平成の相撲絵師たち展」

5月16日(水)~20日(日)

午後13時~19時半

入場無料

両国「緑壱」(ライオン堂さん斜め前あたりに、りそな銀行あり。その並びに建つザ・パークハウス両国を入って5軒目

ベージュ色の一軒家の1階です)16日の18時~19時半に オープニング・パーティー。

両国「緑壱」はこちら

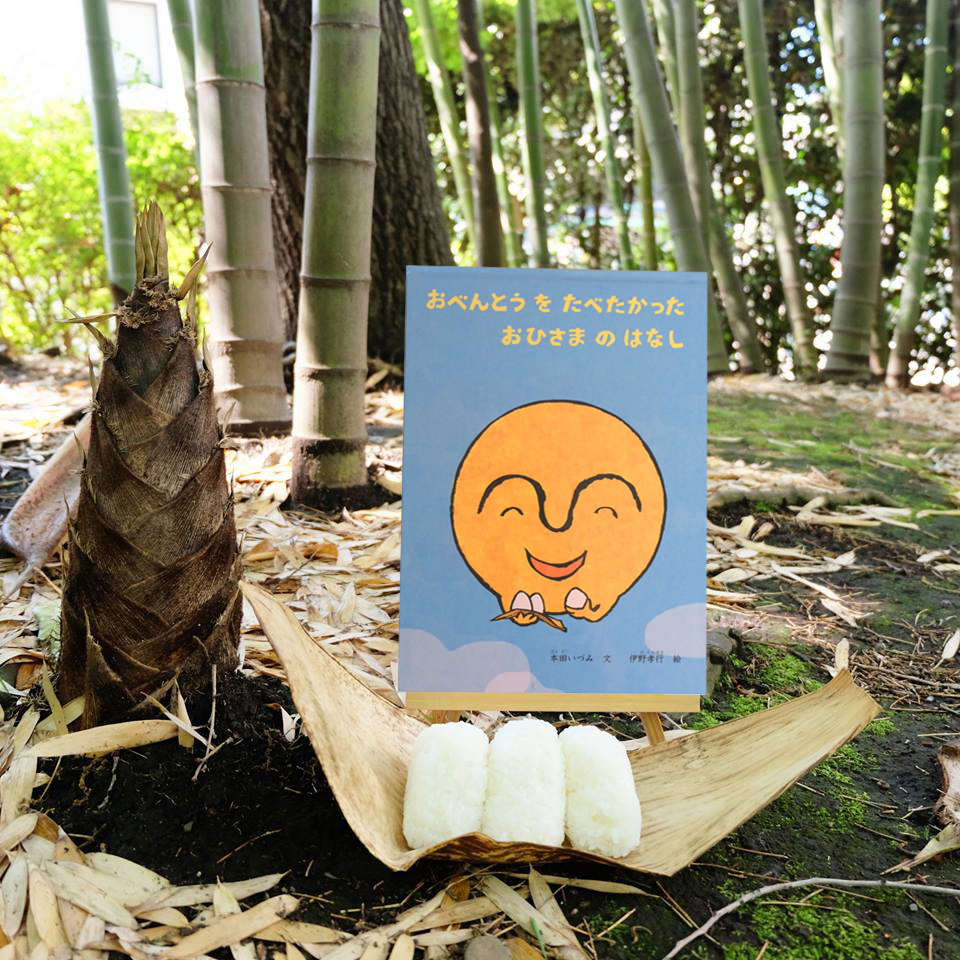

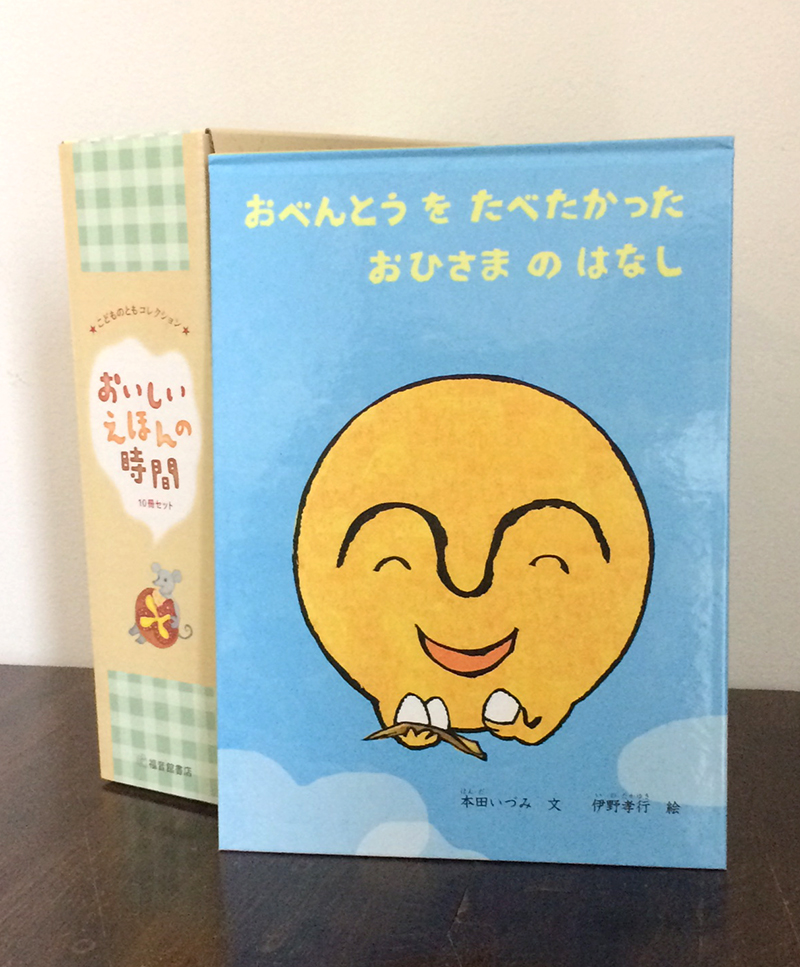

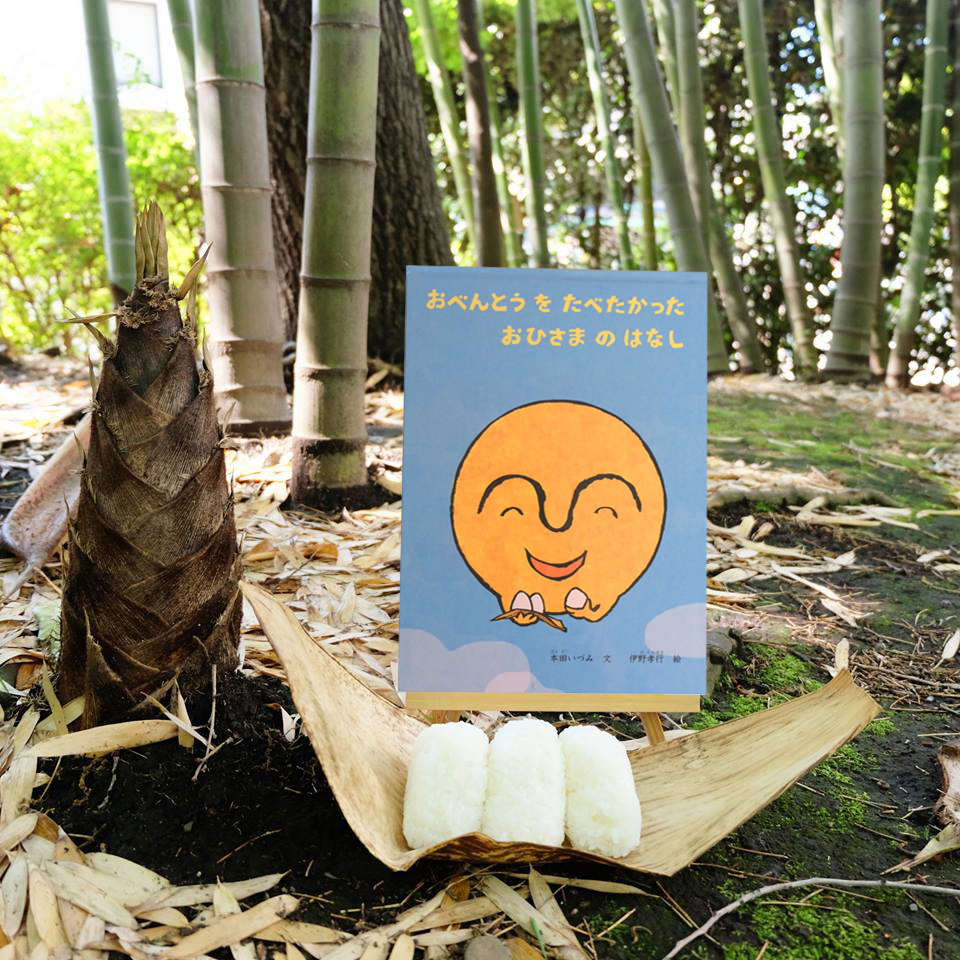

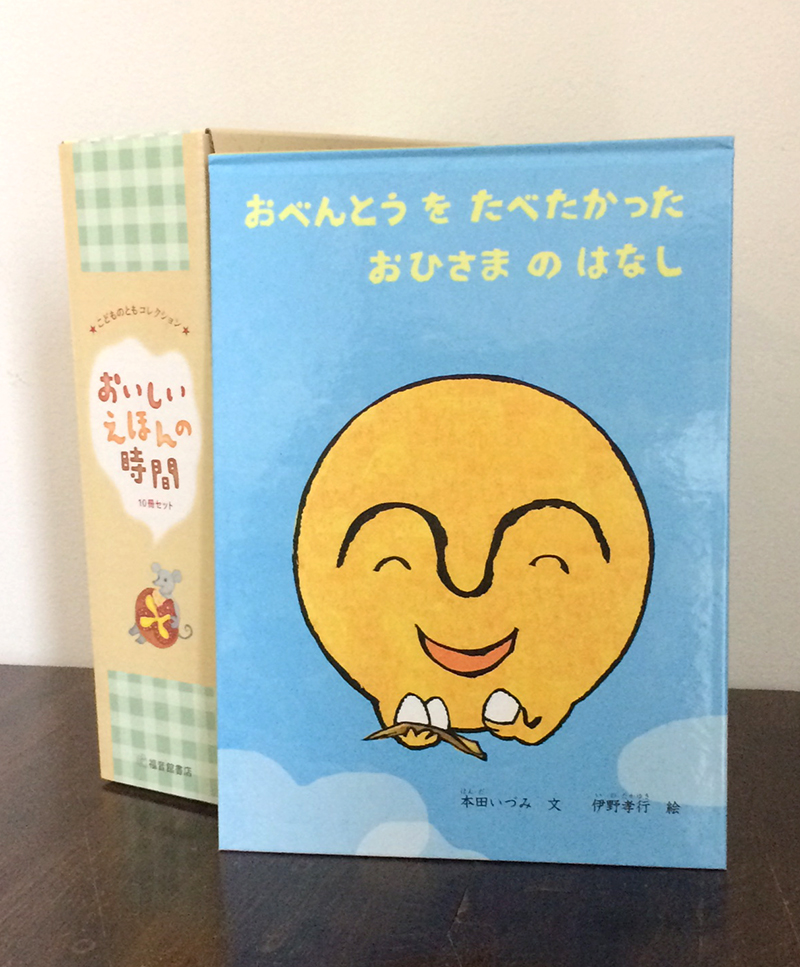

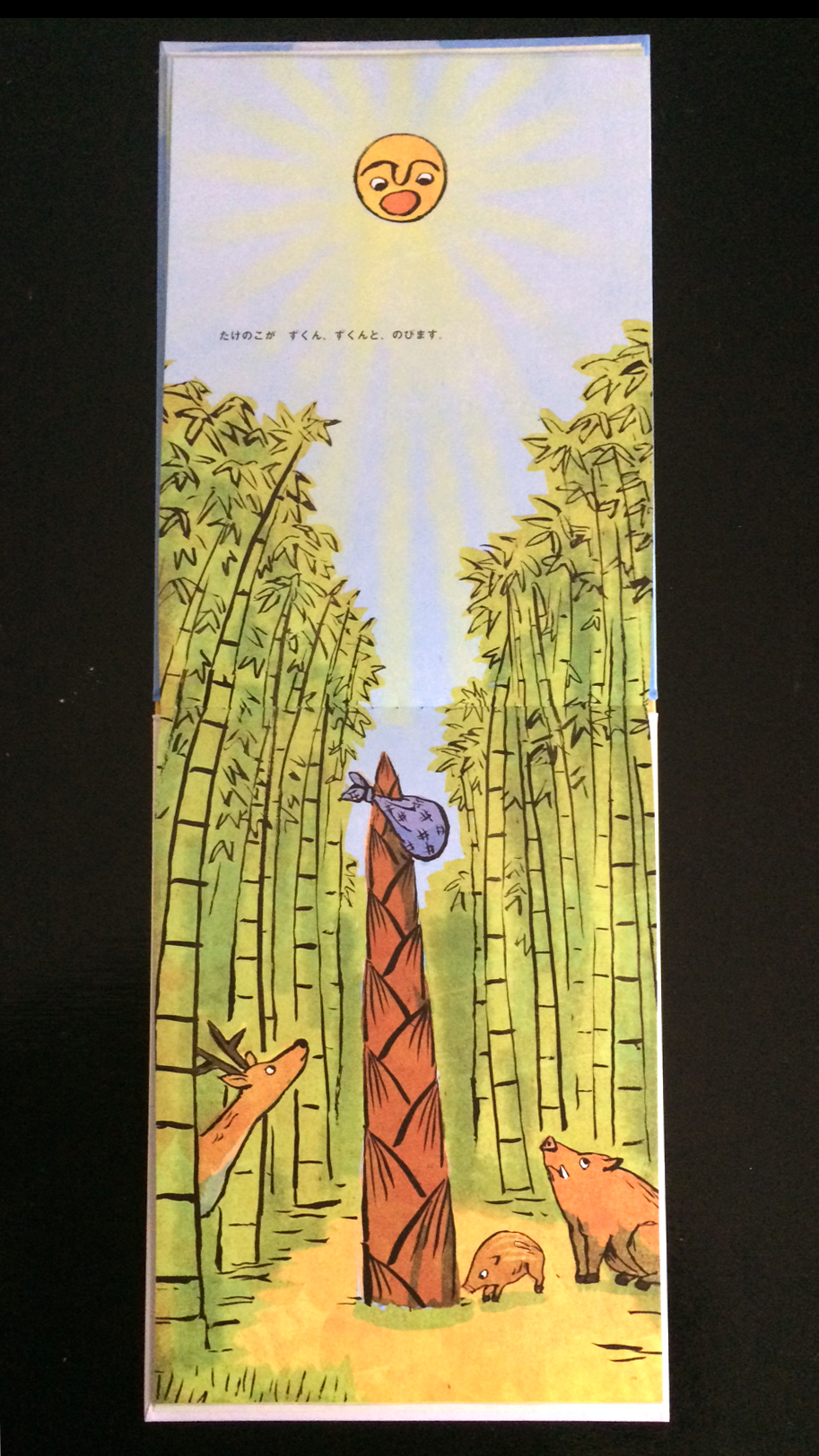

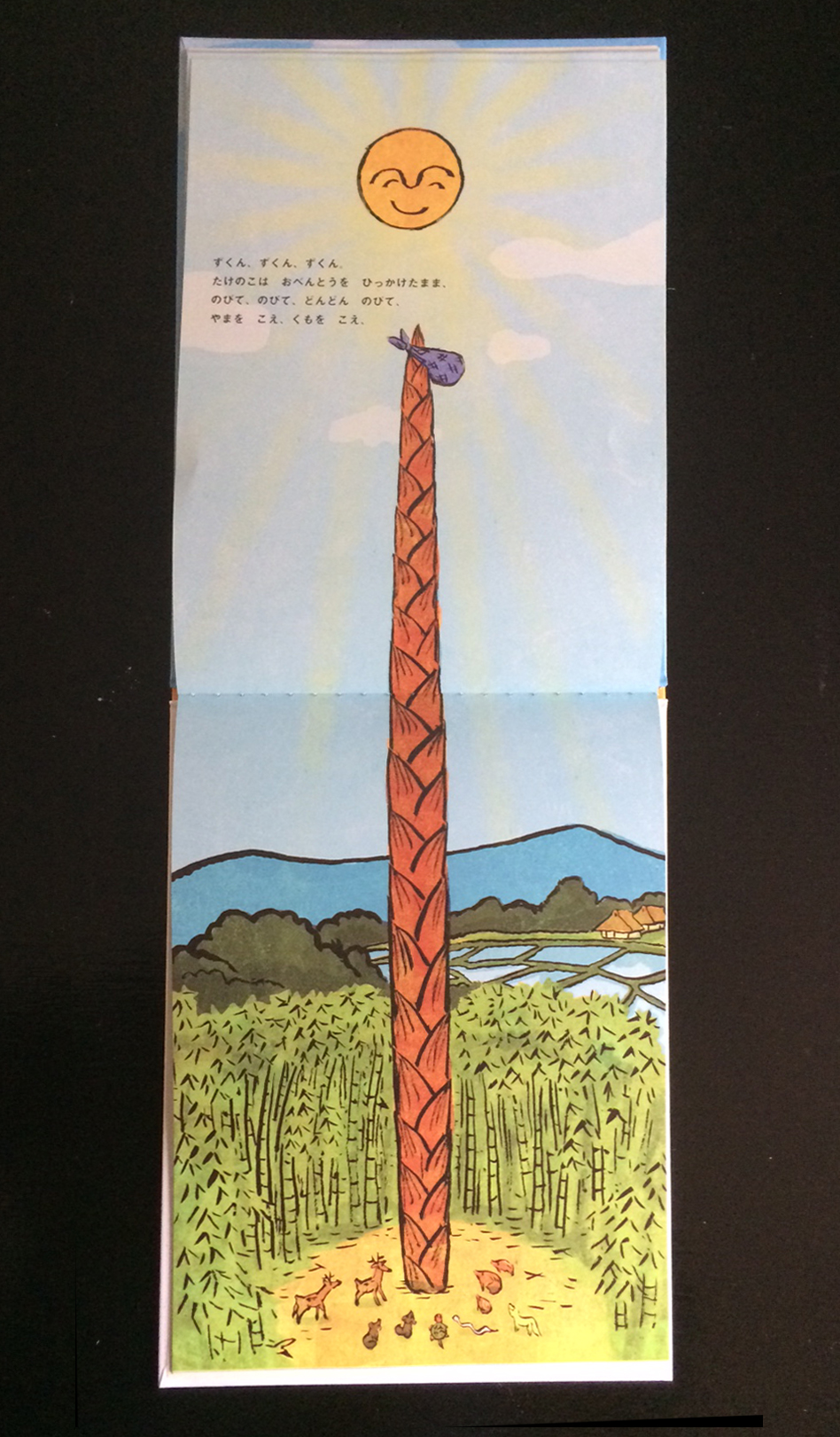

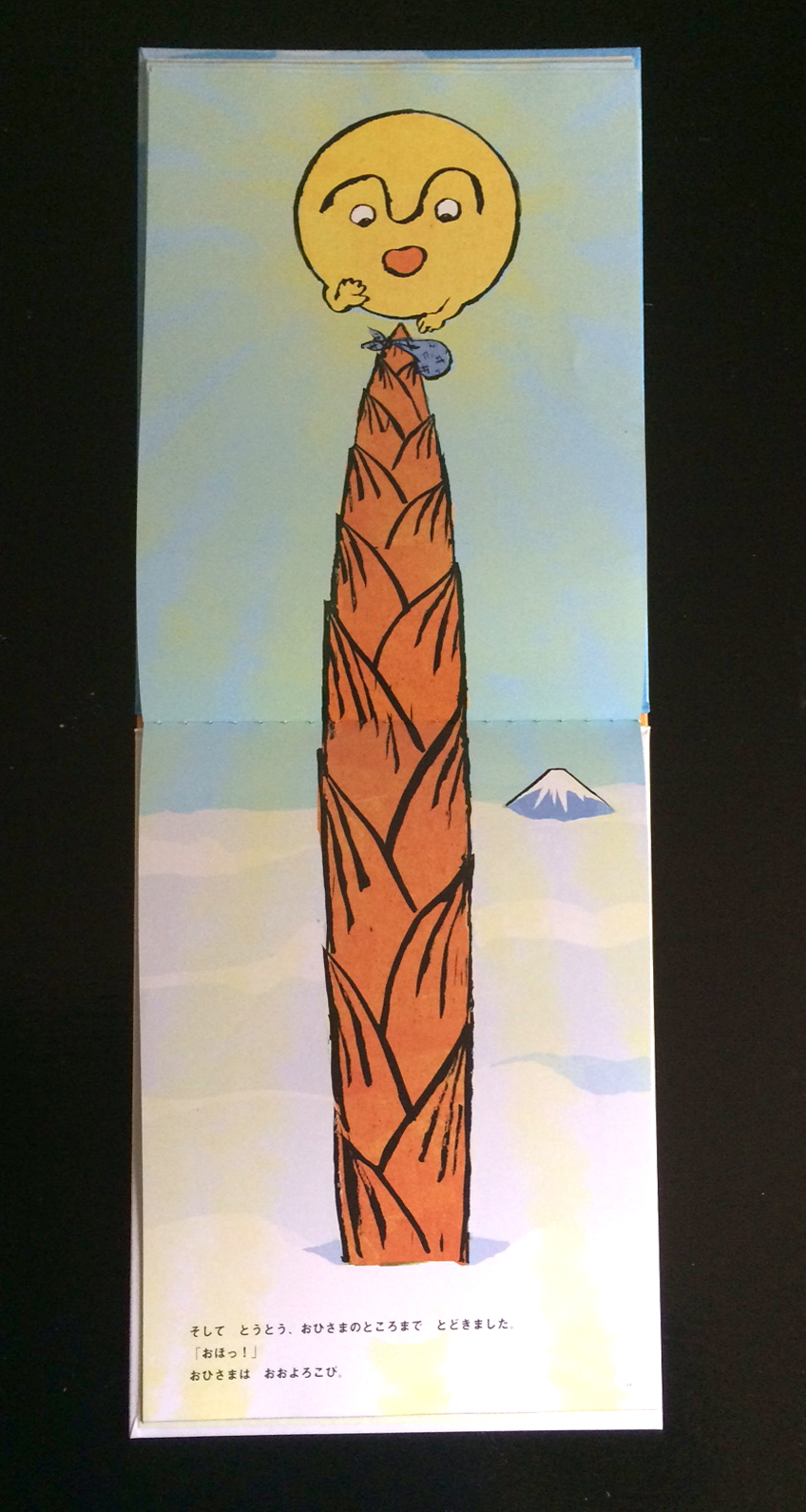

3年前の5月に福音館書店の「こどものとも」として発売された『おべんとうをたべたかったおひさまのはなし』(文・本田いづみさん)がハードカバーで再発になりました。と言っても、他の絵本と10冊セットになった「おいしいえほんの時間」というボックスで幼稚園、保育園に直接販売するものなので、一般書店では売ってません。

この写真いいでしょ? これは「こどものとも」版発売時に福音館書店のfacebookに掲載されていた写真なのですが、あまりにいい写真なので許可を得てハードカバー版絵本を無理やり合成してみたものです。

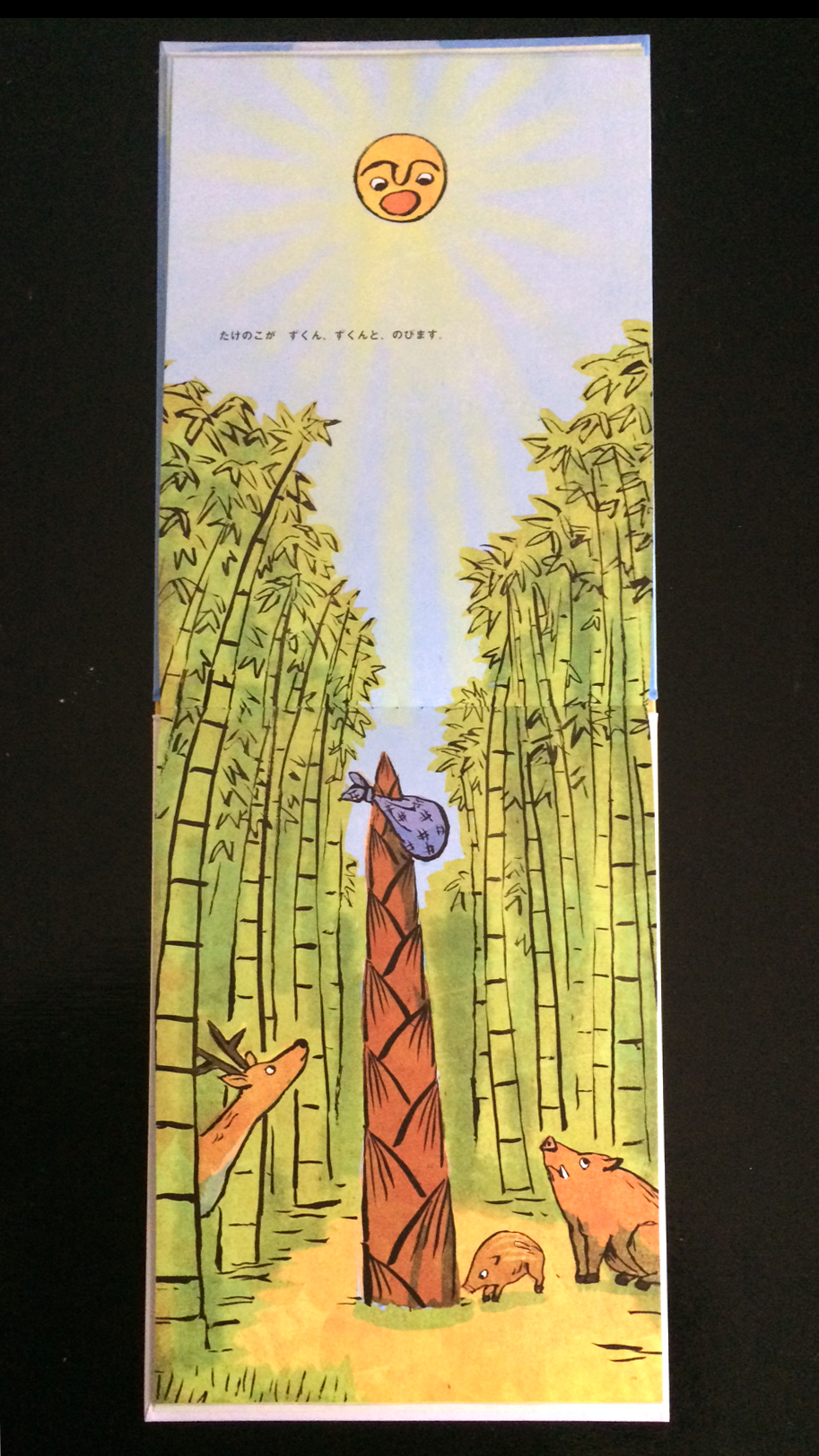

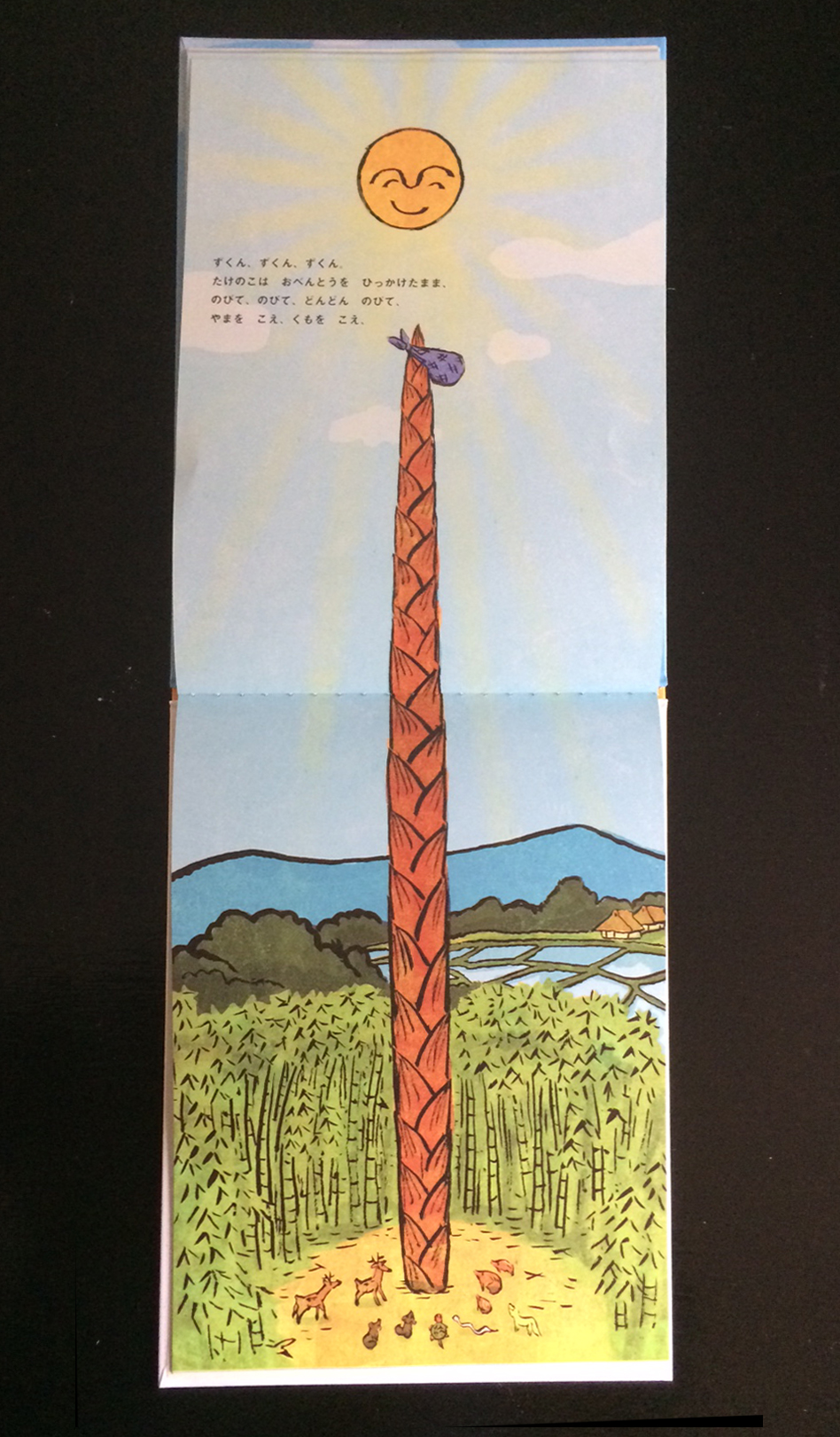

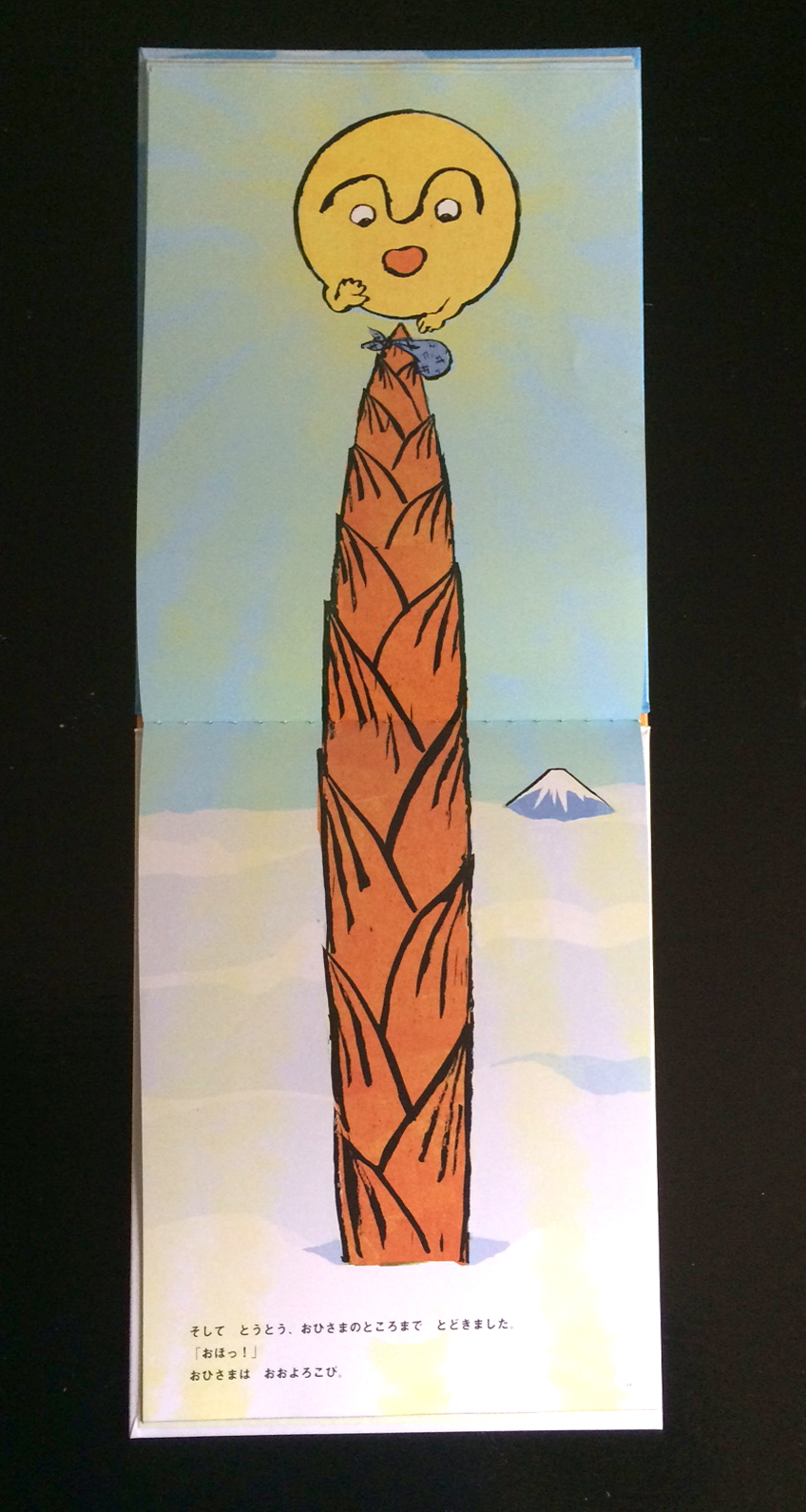

これは「こどものとも」版発売時に福音館書店のfacebookに掲載されていた写真なのですが、あまりにいい写真なので許可を得てハードカバー版絵本を無理やり合成してみたものです。 おひさまがタケノコ掘りに来たおじいさんのおべんとうを見つけて、どうしても食べたくなっちゃいます。おひさまの熱と光で地中からタケノコを生えさせ、それにおべんとうの包みを引っ掛けて天まで届けさせるという壮大なおはなしです。

おひさまがタケノコ掘りに来たおじいさんのおべんとうを見つけて、どうしても食べたくなっちゃいます。おひさまの熱と光で地中からタケノコを生えさせ、それにおべんとうの包みを引っ掛けて天まで届けさせるという壮大なおはなしです。

さあ、おひさまは無事おべんとうを食べられたかな?あれ?おべんとうを食べられちゃったおじいさんは大丈夫?それは絵本でのお楽しみ。一般書店では売ってないので、念力で読んでください。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

先週、井上堯之さんがお亡くなりになりました。井上堯之(いのうえたかゆき)と伊野孝行(いのたかゆき)、名前が似てるので昔から勝手に親近感を抱いていたのですが、実は近年、井上さんには間接的にお世話になっていたのです。

Eテレのアニメ『オトナの一休さん』のはじまりはなんと井上堯之さんだったのです。

ディレクターの藤原さんが別番組の取材で井上堯之さんにお会いした時、雑談の中(?)で井上さんが「一休さんて、かなりヤバいお坊さんだったんだよ」とおっしゃったそうです。

で、後日、番組企画会議の日のこと、ネタに困っていた藤原さんはフト井上さんから聞いた一休さんの話を思い出し、パパパッと即席に企画書を書きました。それが「オトナの一休さん」だったのです。井上さんの一言がなければ、たぶんアニメもないし、私が大徳寺・真珠庵の襖に絵を描くこともなかったでしょう。因縁に心から感謝申し上げます。合掌。

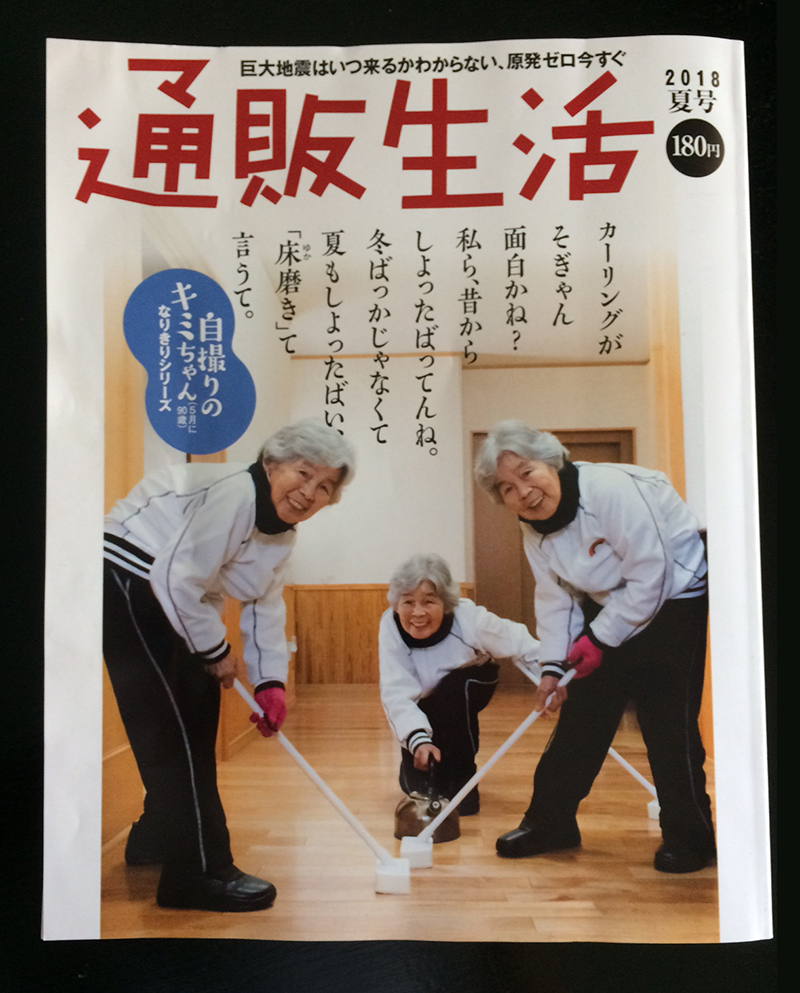

「通販生活」夏号に描いた絵です。「通販生活」で仕事をした人はわかるだろうが、イラストレーターにとってありがたい雑誌である。多くは語らずともわかっていただけるだろうか。

それはさておき、私が描いた特集は「追求する人々」という内容だった。そんな研究をして何になるのか?と思わずツッコミたくなる研究をしている方々へのインタビュー。そに添えたたいしたことのないイラストだ。 カエルは「かえるのうた」みたいに本当に輪唱していることを突き詰めたのは筑波大学助教授の先生。確かにこの研究が一体何に応用されるのか、なかなか凡人には見通せないが、真理は万物に共通するからいずれ我々に恩恵をもたらすはずだ。

カエルは「かえるのうた」みたいに本当に輪唱していることを突き詰めたのは筑波大学助教授の先生。確かにこの研究が一体何に応用されるのか、なかなか凡人には見通せないが、真理は万物に共通するからいずれ我々に恩恵をもたらすはずだ。 宇宙人が現れたらどうやって挨拶するのか?を考えているのは京都大学の教授。「言葉が通じず、文化も異なる相手と出会ったとき、相手のマネをすることもファースト・コンタクトにおける一つの定義」だそうです。

宇宙人が現れたらどうやって挨拶するのか?を考えているのは京都大学の教授。「言葉が通じず、文化も異なる相手と出会ったとき、相手のマネをすることもファースト・コンタクトにおける一つの定義」だそうです。 「一人だけの味気ない食事も鏡を見たらおいしく感じる」という研究成果を発表したのは名古屋大学大学院の研究員の方。全然関係ない話だけど、同じ食事をするにしても外食って疲れません?家で食べると体も休まるよね。私はそう思います。

「一人だけの味気ない食事も鏡を見たらおいしく感じる」という研究成果を発表したのは名古屋大学大学院の研究員の方。全然関係ない話だけど、同じ食事をするにしても外食って疲れません?家で食べると体も休まるよね。私はそう思います。 全国に散らばる資料を解析して忍者・忍術の実態に迫るのは三重大学の教授。三重といえば私の地元。地元だが三重大学に受かるような成績ではなかったので、縁遠いところだ。忍者のふるさと伊賀では「堅焼きせんべい」なるお菓子がある。これは忍者の非常食とされるもので、めちゃくちゃに硬い。特に伊賀の店で売られているものがより硬質である。どれくらい硬いかというと菓子袋に小さい木槌がおまけで付いてくるくらいに硬い。木槌で割って食べるのである。せんべいと言っても味はほんのり甘いクッキーのようでたいへん美味である。ニンニン。

全国に散らばる資料を解析して忍者・忍術の実態に迫るのは三重大学の教授。三重といえば私の地元。地元だが三重大学に受かるような成績ではなかったので、縁遠いところだ。忍者のふるさと伊賀では「堅焼きせんべい」なるお菓子がある。これは忍者の非常食とされるもので、めちゃくちゃに硬い。特に伊賀の店で売られているものがより硬質である。どれくらい硬いかというと菓子袋に小さい木槌がおまけで付いてくるくらいに硬い。木槌で割って食べるのである。せんべいと言っても味はほんのり甘いクッキーのようでたいへん美味である。ニンニン。 「クサいものに蓋」ではなく、混ぜていいニオイに変える、という大胆な手に出たのは東邦車輌と凸版印刷のお二人。バキュームカーのニオイを変えた画期的な方法は、車輌の排気にデオマジックという香料(?)を混ぜることで完全にニオイが臭くなくなるというもの。既に実用化されている。どれくらい効果的かというとこの絵の通り!……かどうかは知らないが、たぶんいいとこついていると思う。特集を通してなんとか及第点に達したイラストはこの絵くらいのもんだった。精進、精進。

「クサいものに蓋」ではなく、混ぜていいニオイに変える、という大胆な手に出たのは東邦車輌と凸版印刷のお二人。バキュームカーのニオイを変えた画期的な方法は、車輌の排気にデオマジックという香料(?)を混ぜることで完全にニオイが臭くなくなるというもの。既に実用化されている。どれくらい効果的かというとこの絵の通り!……かどうかは知らないが、たぶんいいとこついていると思う。特集を通してなんとか及第点に達したイラストはこの絵くらいのもんだった。精進、精進。

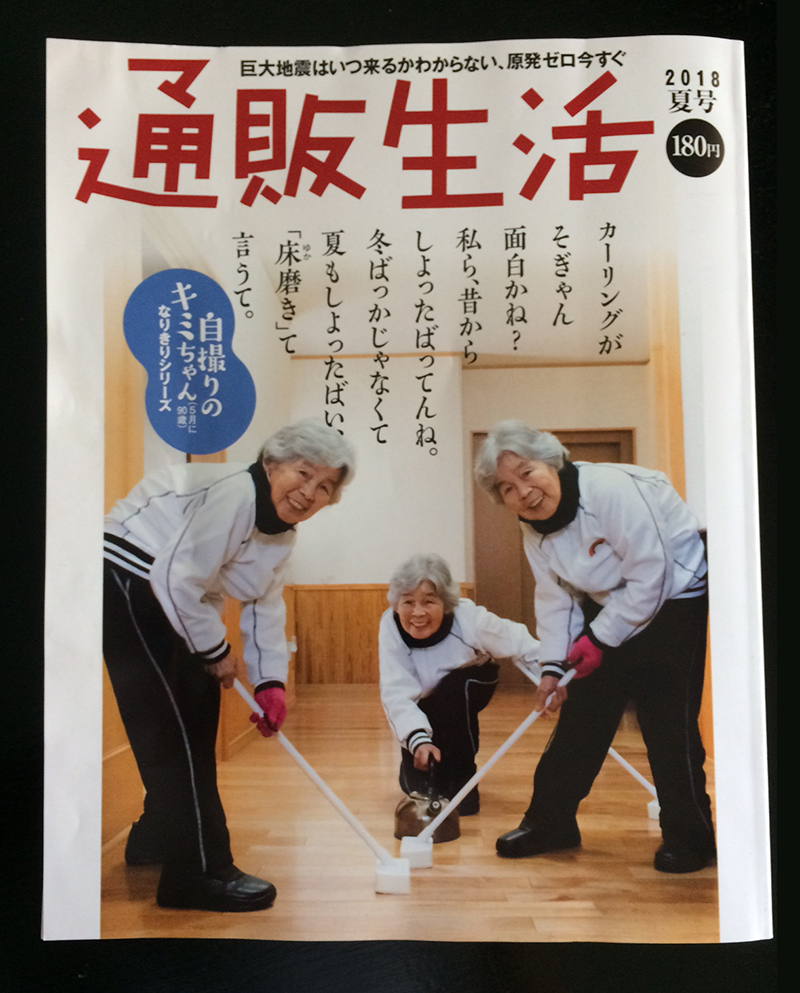

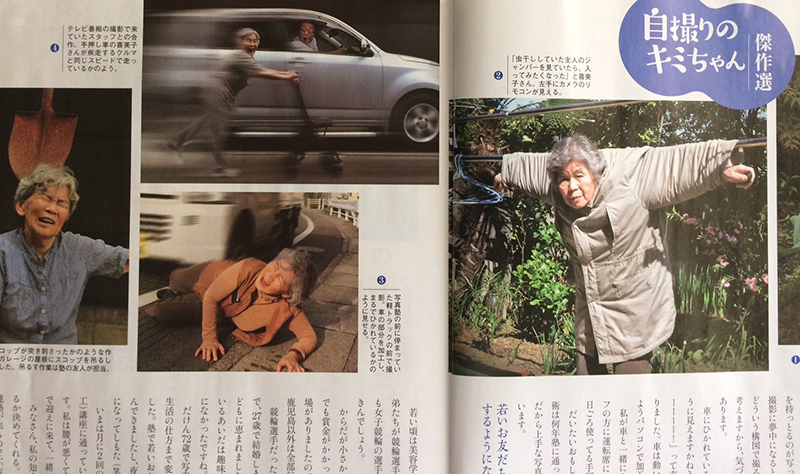

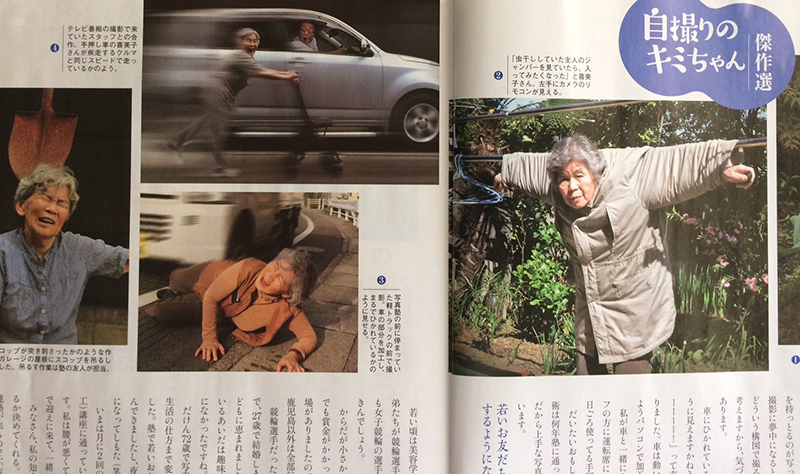

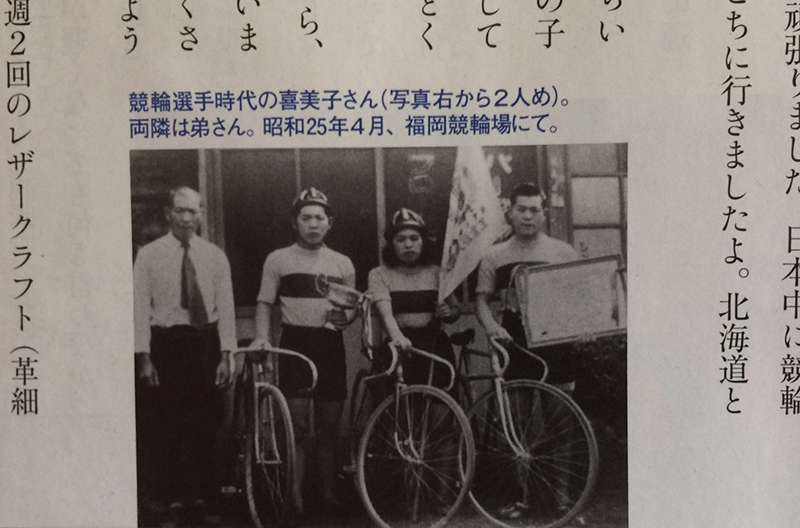

さて夏号の表紙は「自撮りのキミちゃん」こと西本喜美子さん(5月で90歳)。日本人なら一度くらいはキミちゃんの自撮りをご覧になっているはず。

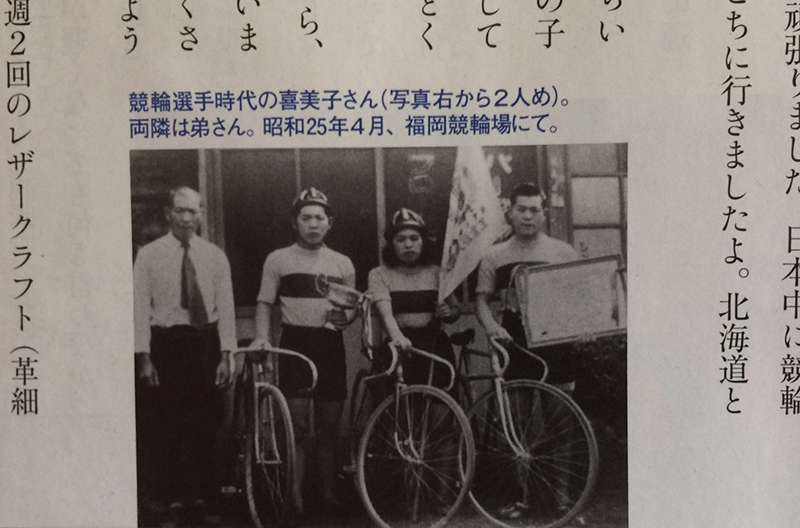

自撮りを始めるまではただのおばあさんだったのだが……。いや、「通販生活」を読むとただのおばあさんではなかった。キミちゃんは若い頃なんと競輪の選手だったのだ!

自撮りを始めるまではただのおばあさんだったのだが……。いや、「通販生活」を読むとただのおばあさんではなかった。キミちゃんは若い頃なんと競輪の選手だったのだ!

……とそんなことまで知れる「通販生活」夏号をよろしく!

そういえば伊野孝行×南伸坊「イラストレーションについて話そう」も更新されてますんで、よかったらお読みください。

第10回前編 ヘタうま① 意識で描くことを離れ「無意識の力」を引き出す|イラストレーションについて話そう 伊野孝行×南伸坊:WEB対談

第10回後編 ヘタうま② 「ゆるさ」を絵の魅力と捉える価値観|イラストレーションについて話そう 伊野孝行×南伸坊:WEB対談

先週の歴史秘話ヒストリア「神と仏のゴチャマゼ千年 謎解き!ニッポンの信仰心」はご覧いただけましたか?

先週の歴史秘話ヒストリア「神と仏のゴチャマゼ千年 謎解き!ニッポンの信仰心」はご覧いただけましたか?

お供え物もどこらへんにあるかははっきりわかりませんが、たぶん岩座の周りではないかということです。器の発掘事例でいくと、壷のようなものやたかつきのようなものはない。酒など液体を入れるには漆の木器はあったかもしれない。魚やアケビなどの木の実、穀物が土器に盛られていたと考えられます。

お供え物もどこらへんにあるかははっきりわかりませんが、たぶん岩座の周りではないかということです。器の発掘事例でいくと、壷のようなものやたかつきのようなものはない。酒など液体を入れるには漆の木器はあったかもしれない。魚やアケビなどの木の実、穀物が土器に盛られていたと考えられます。

さて、場所は多度に戻りますが時代は763年。

さて、場所は多度に戻りますが時代は763年。 巫女の髪型はどうでしょう、こんなので良かったかな?巫女の前にいるのは豪族ですが、豪族の服の色は装束の考証の先生からの指示があります。

巫女の髪型はどうでしょう、こんなので良かったかな?巫女の前にいるのは豪族ですが、豪族の服の色は装束の考証の先生からの指示があります。 多度の聖なる杜の中を歩いてくるのは、満願上人という神仏習合の歴史おけるスーパー僧侶です。満願上人の立ち姿として参考にしたのは興福寺の十大弟子像。くるぶしくらいまでの僧服の上に「九条袈裟」というものをまとっています。また、この袈裟のまとい方ってのが仏像や写真じゃよくわかりにくいんだ。袈裟の色もいろいろあるが、ここは無難にブラック&ベージュにしておけば問題ないだろうということでした、ディレクターはこの袈裟を調べるために、装束考証の先生の指示で「袈裟史」というシブい本を読んで勉強されたということです。大変だー、ちゃんと仕事をするのは。

多度の聖なる杜の中を歩いてくるのは、満願上人という神仏習合の歴史おけるスーパー僧侶です。満願上人の立ち姿として参考にしたのは興福寺の十大弟子像。くるぶしくらいまでの僧服の上に「九条袈裟」というものをまとっています。また、この袈裟のまとい方ってのが仏像や写真じゃよくわかりにくいんだ。袈裟の色もいろいろあるが、ここは無難にブラック&ベージュにしておけば問題ないだろうということでした、ディレクターはこの袈裟を調べるために、装束考証の先生の指示で「袈裟史」というシブい本を読んで勉強されたということです。大変だー、ちゃんと仕事をするのは。

来週も続けていいかな?

来週も続けていいかな? いいとも〜!

いいとも〜!