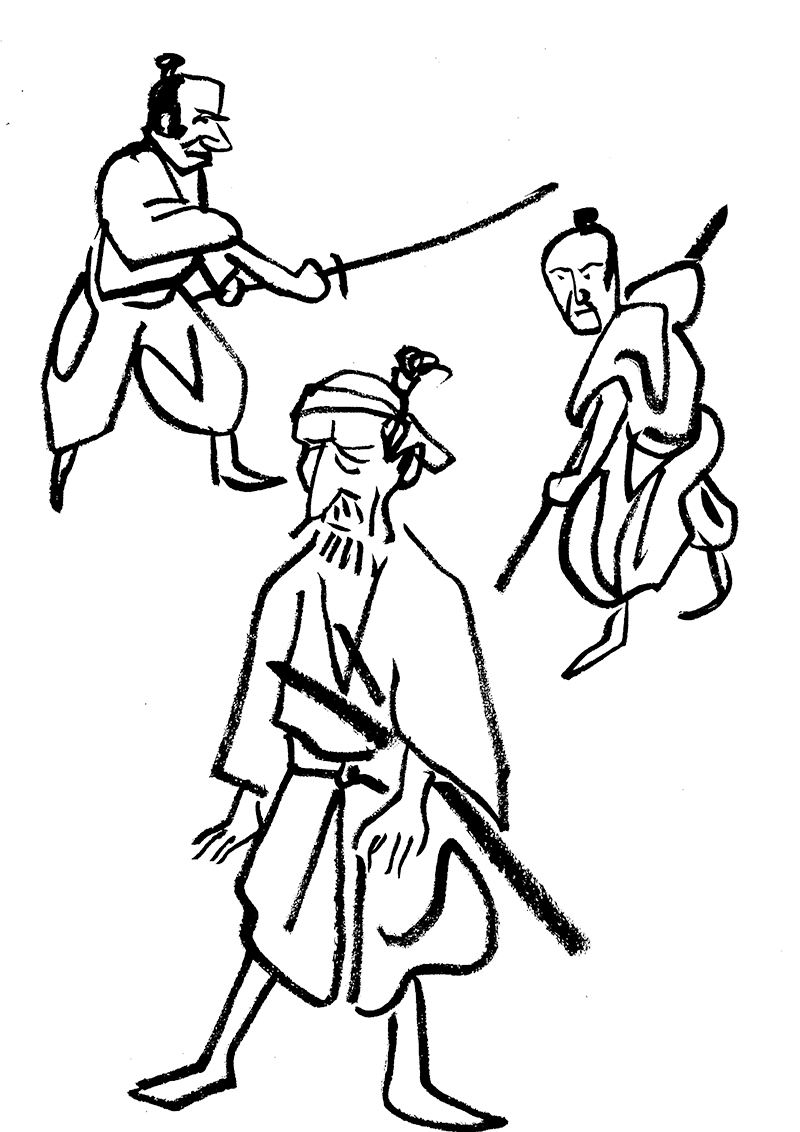

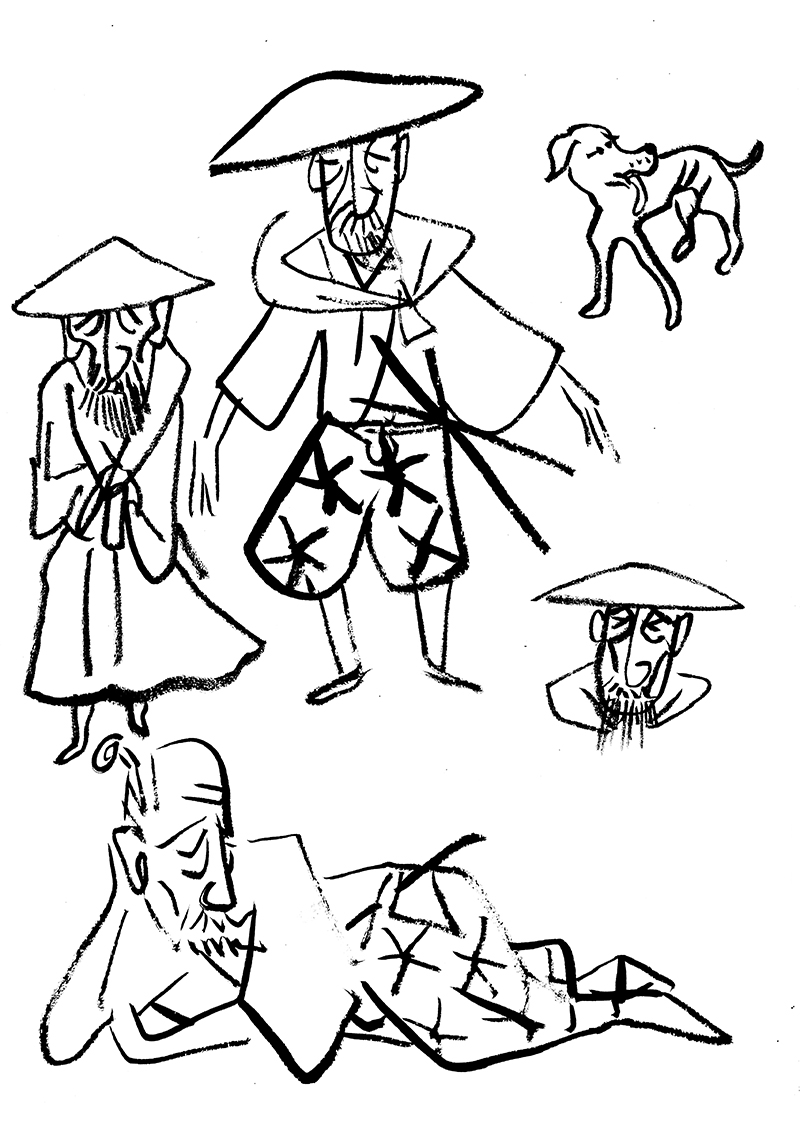

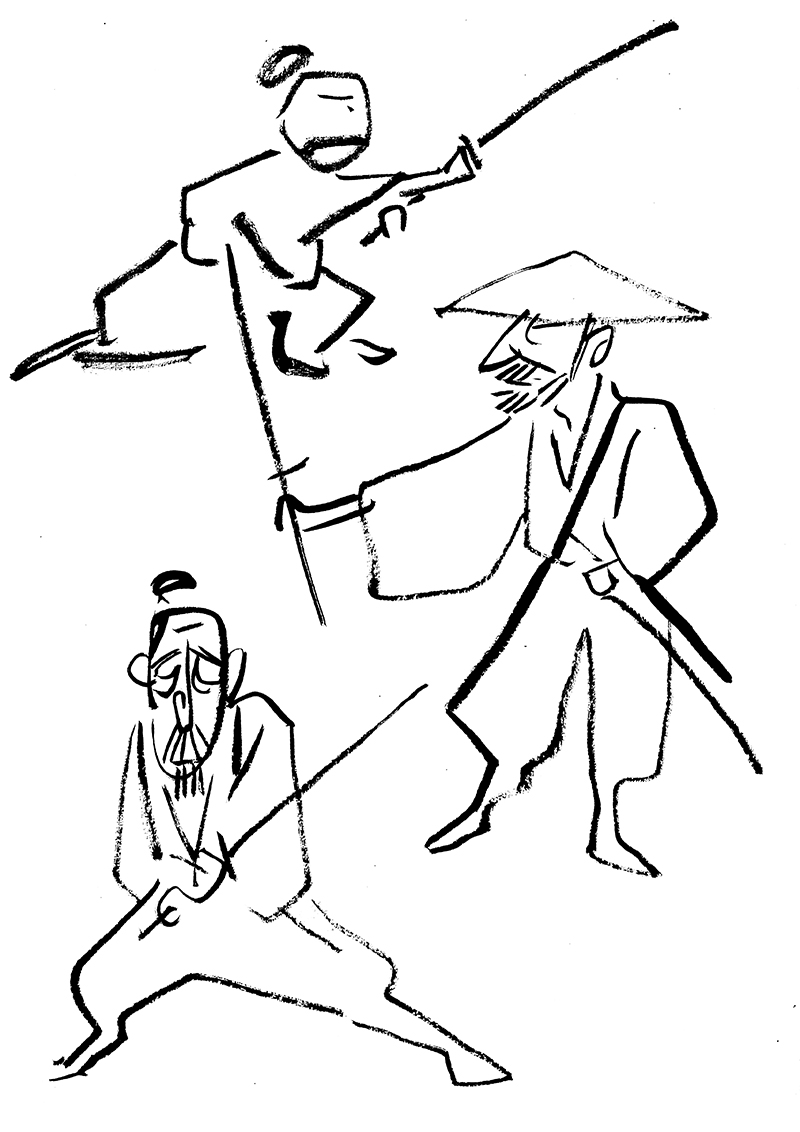

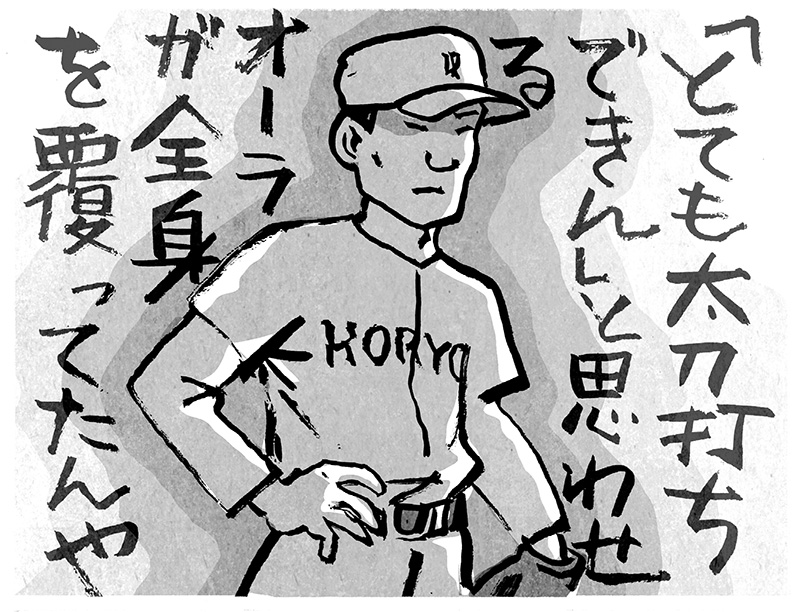

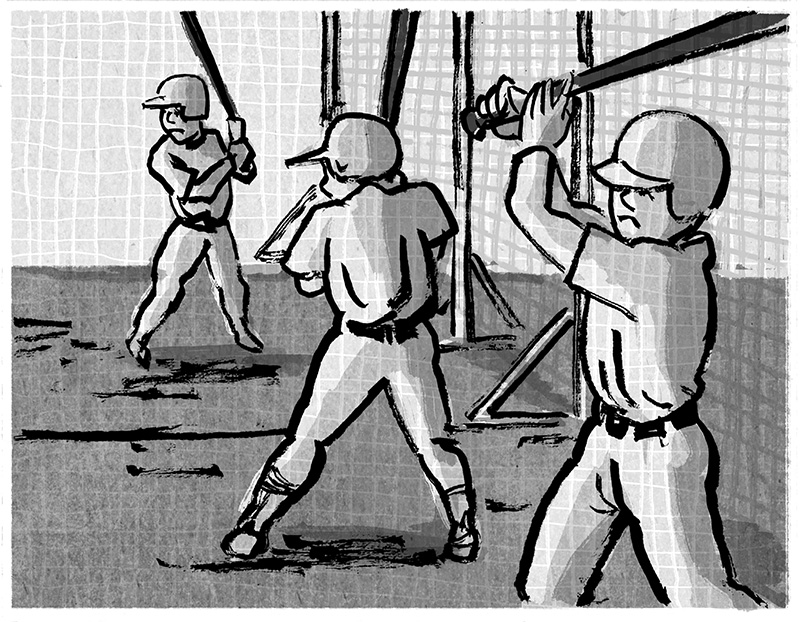

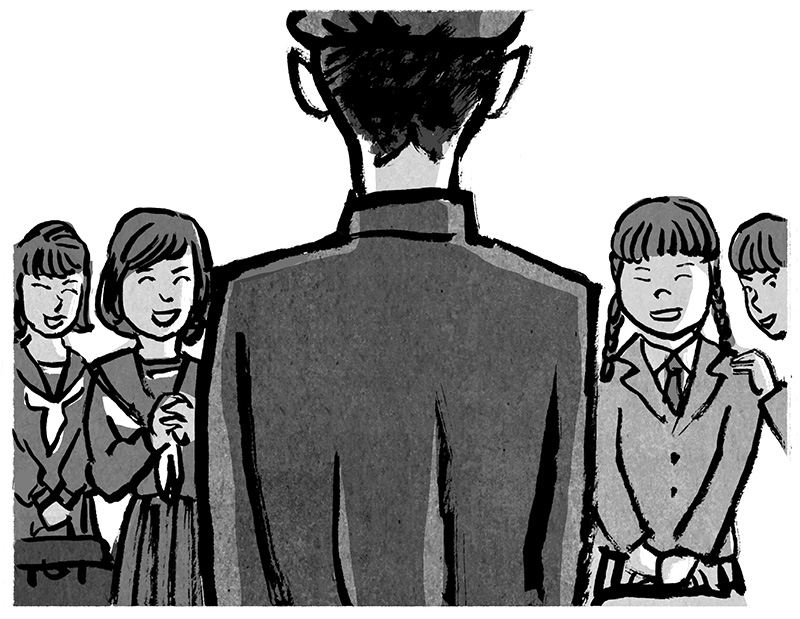

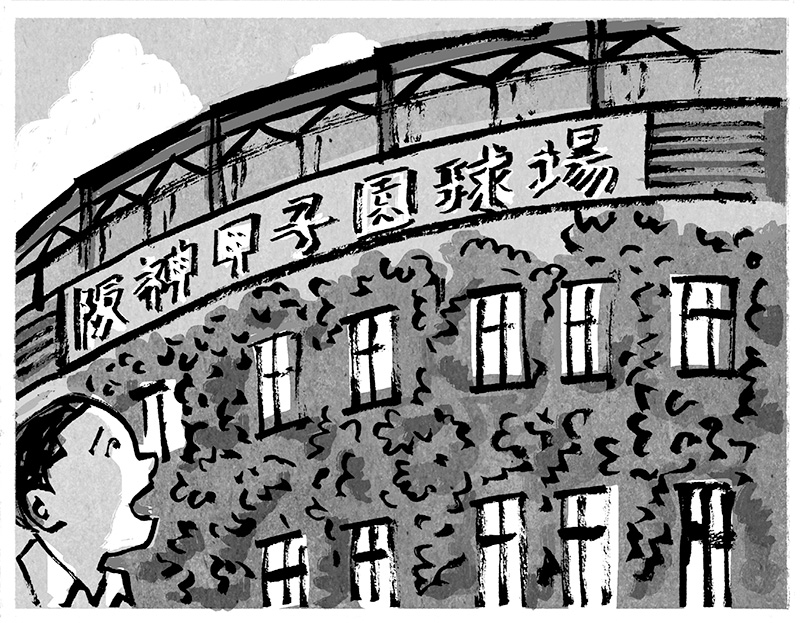

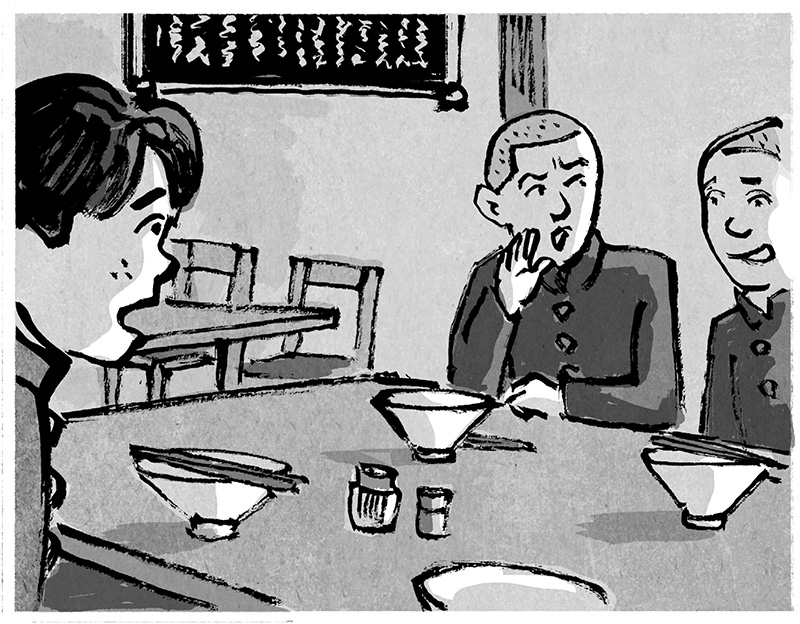

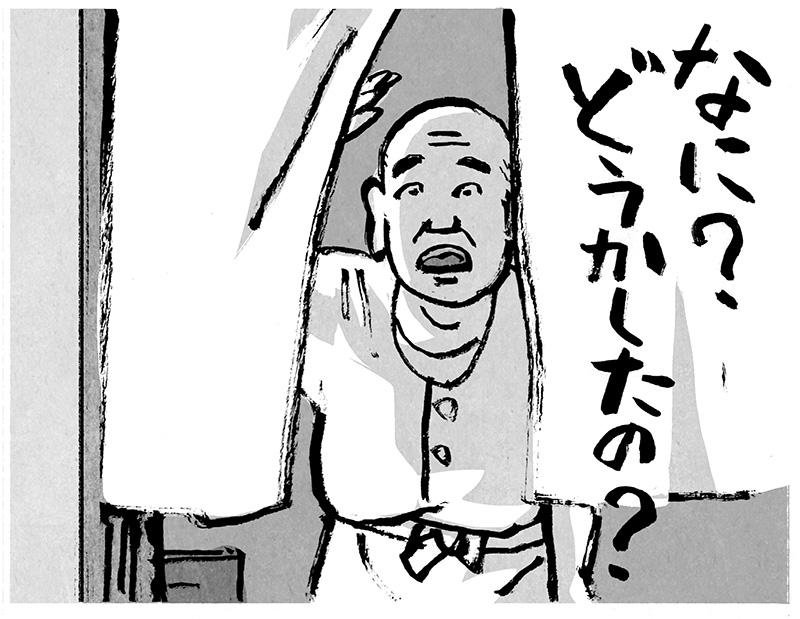

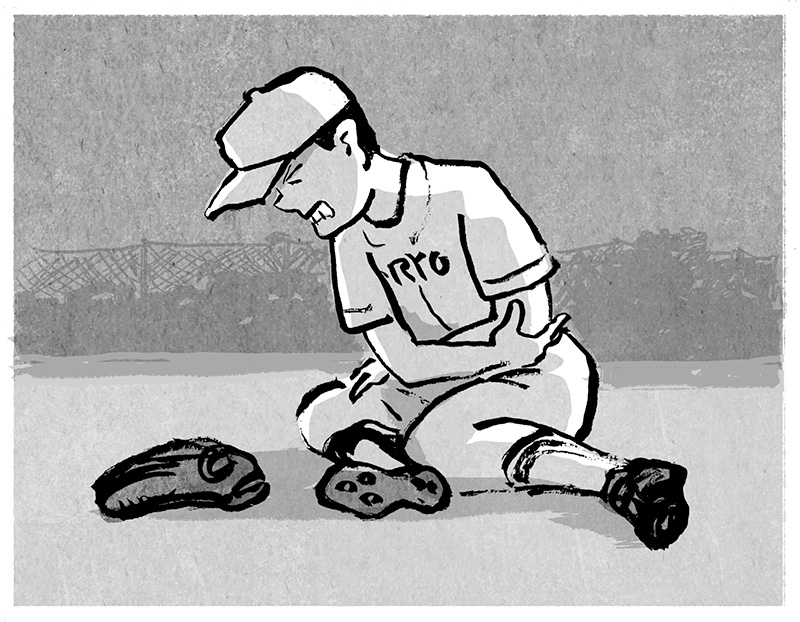

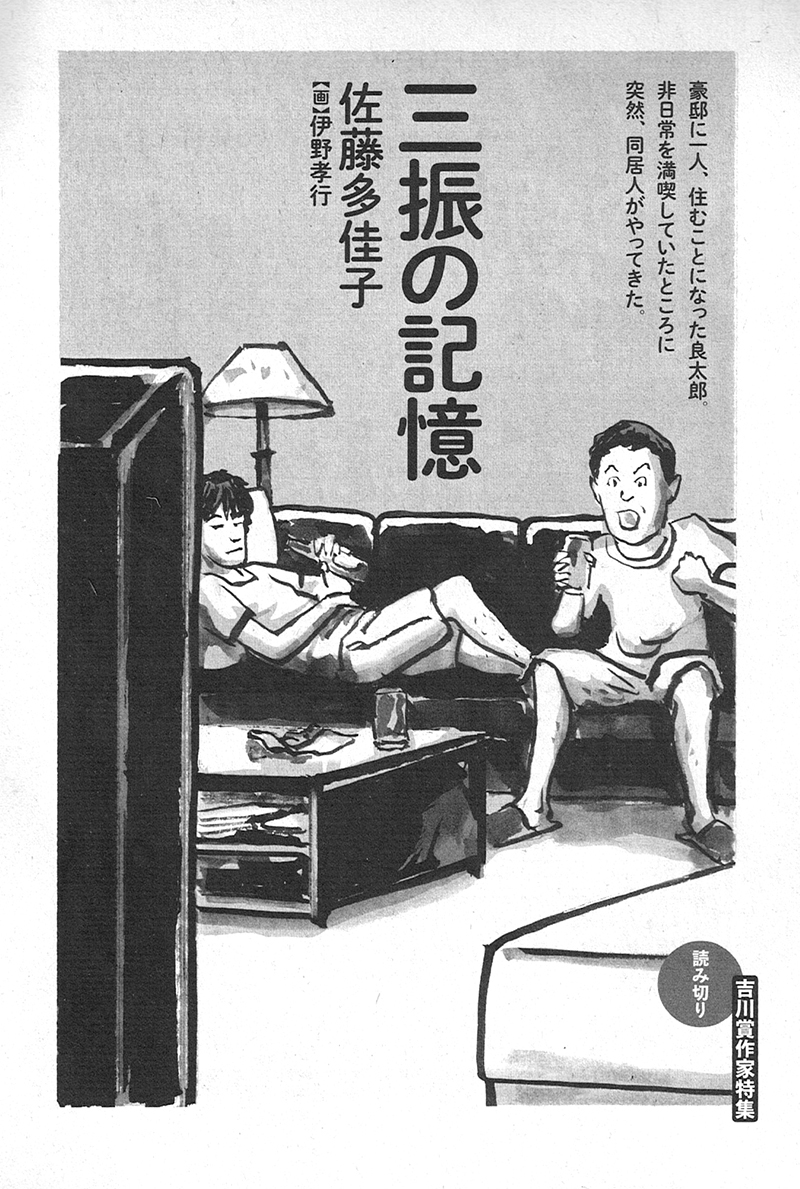

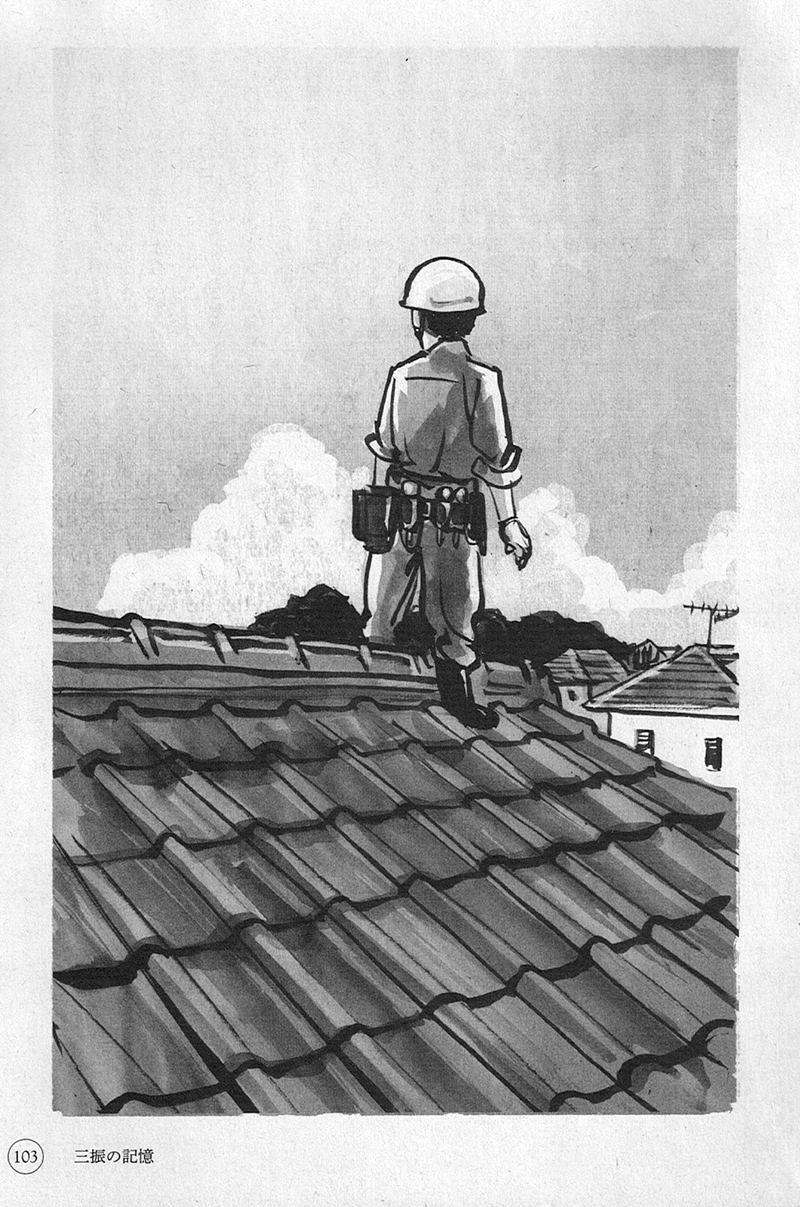

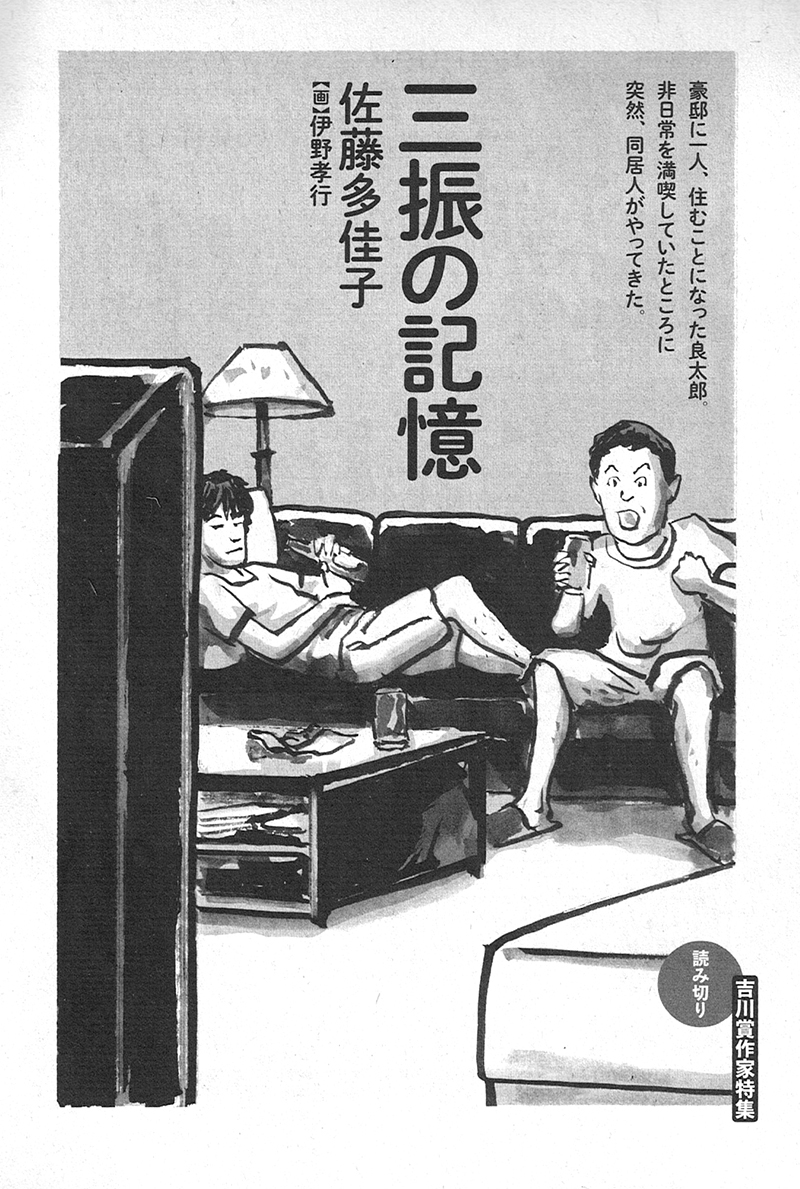

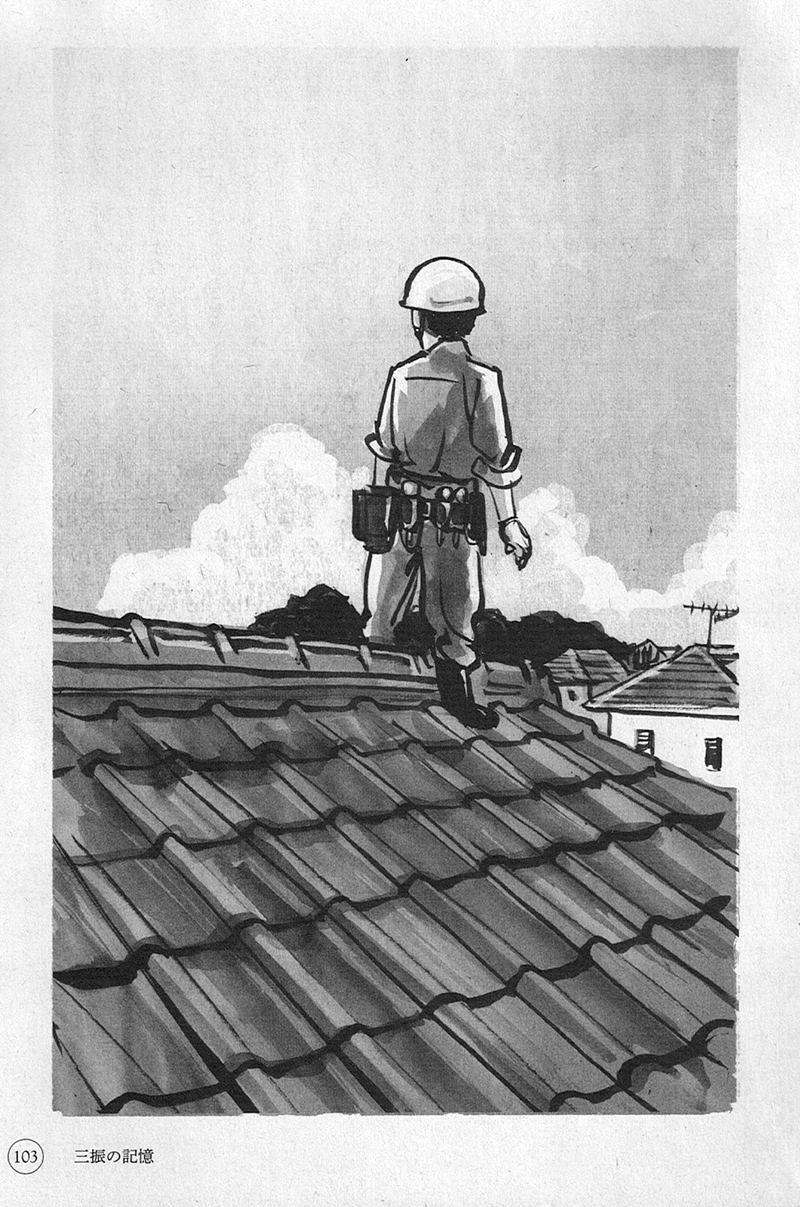

「小説現代」の今月号読み切り小説、佐藤多佳子さんの『三振の記憶』の扉絵と中面の挿絵です。

現代ものの小説の挿絵はいつも出来上がるまでの時間が読めないんだよなー。連載だと毎回そう悩まないと思うんだけど、読み切りの現代ものは特に悩む。今回も扉絵は5パターンくらい構図を作ってみて、タッチも2、3パターン試した。時代ものの場合は、読み切りでもあまり悩まずに描ける。描き上がるまでの時間も読める。

現代ものの小説の挿絵はいつも出来上がるまでの時間が読めないんだよなー。連載だと毎回そう悩まないと思うんだけど、読み切りの現代ものは特に悩む。今回も扉絵は5パターンくらい構図を作ってみて、タッチも2、3パターン試した。時代ものの場合は、読み切りでもあまり悩まずに描ける。描き上がるまでの時間も読める。

この違いはなんでしょう?

恥ずかしながら時代考証は別段一生懸命やっていない。だいたいの時代の雰囲気、例えば、江戸時代だったら前期か中期か幕末かくらいは気にするけど、封建の世の中というのは、身分によって髪型や着物が決まっている。おなじ町人の若者でも、遊び人と実直な人を描き分ける時にはパターンのようなものがある。仕草などもそう。つまり時代劇の演じ分けみたいなもの。

ところが現代ものの小説だと、同じ若者でも個人個人でバラバラだから、そこから考えないと絵が描けない(小説の中に詳しく書いてあれば考えなくてもいいけど)。あと、同じ現代でも10年前と今とでは流行も違うから、そこでも立ち止まる。

あと筆のタッチが強いとなんか渋くなっちゃいすぎとか?いろいろ悩むポイントが多くて時間が読めない。

思いついたところをあげてみたけど、他にも何か理由があるかな?他のみんなはどうなんでしょう。時代ものと現代ものどっちが時間がかかりますか?

今週は自分で考えを深めないで投げ出す形で終わります。

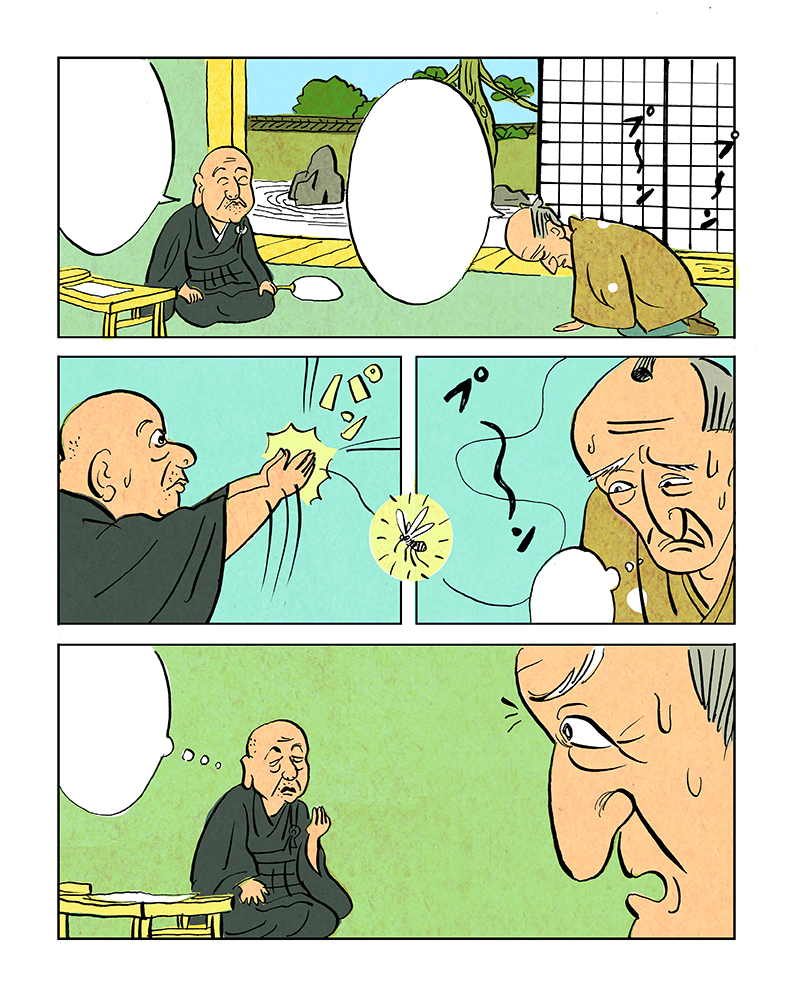

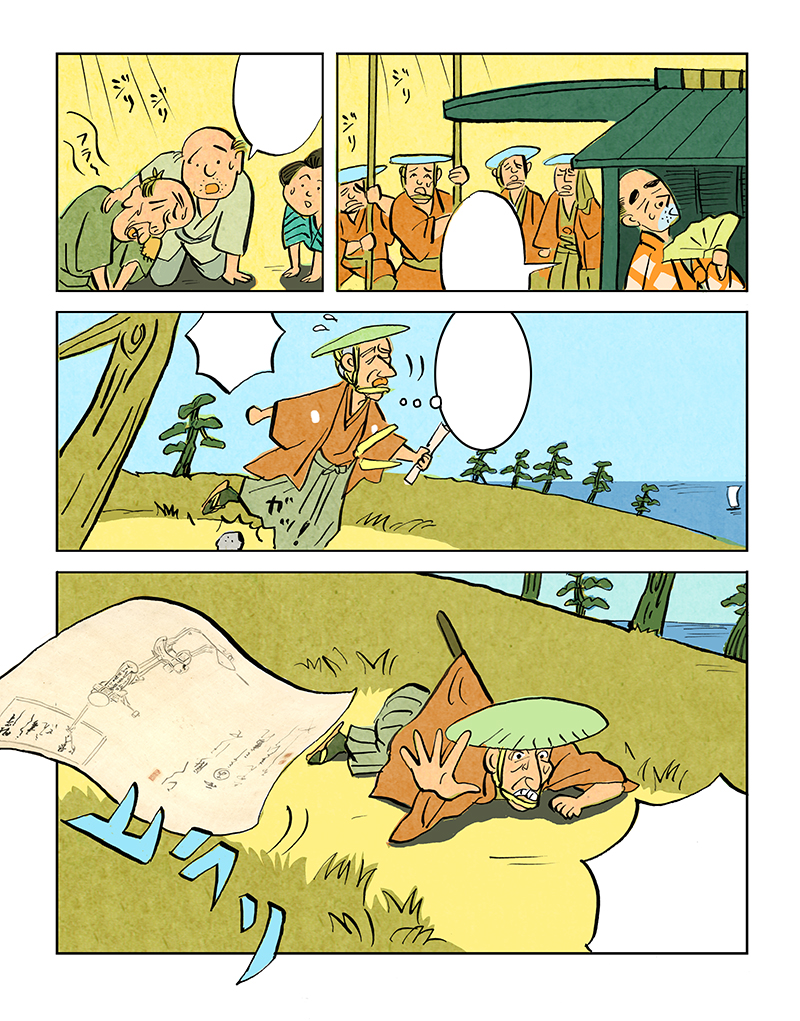

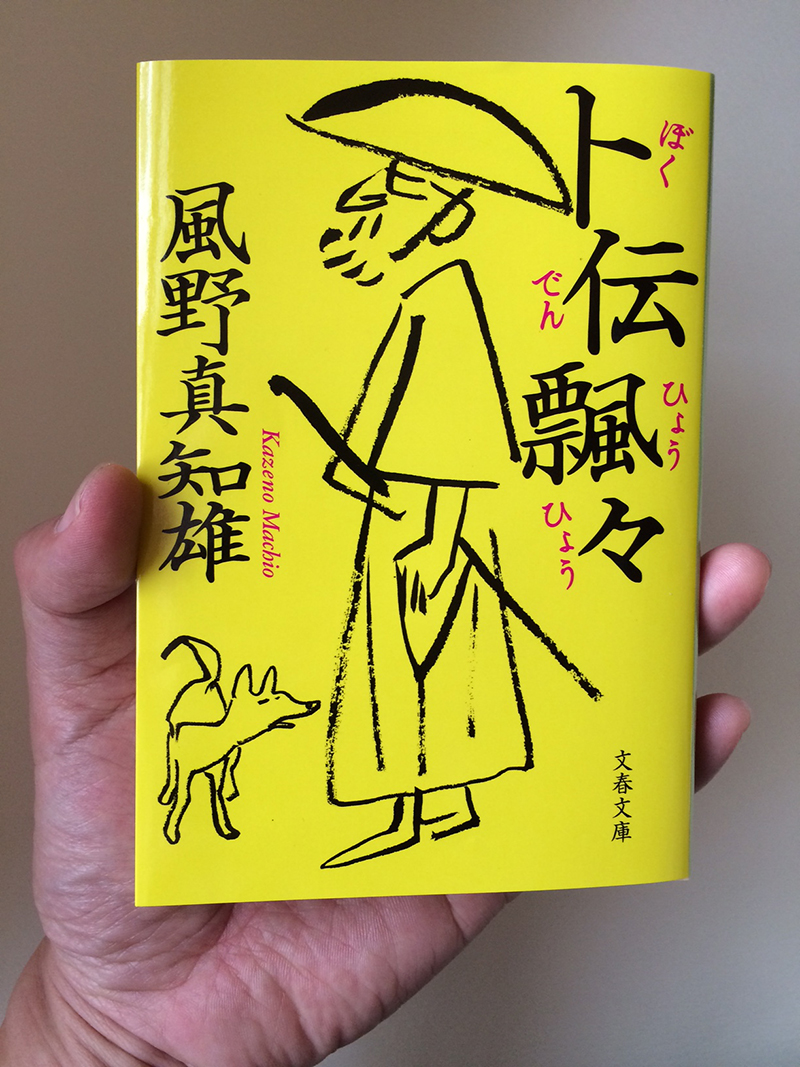

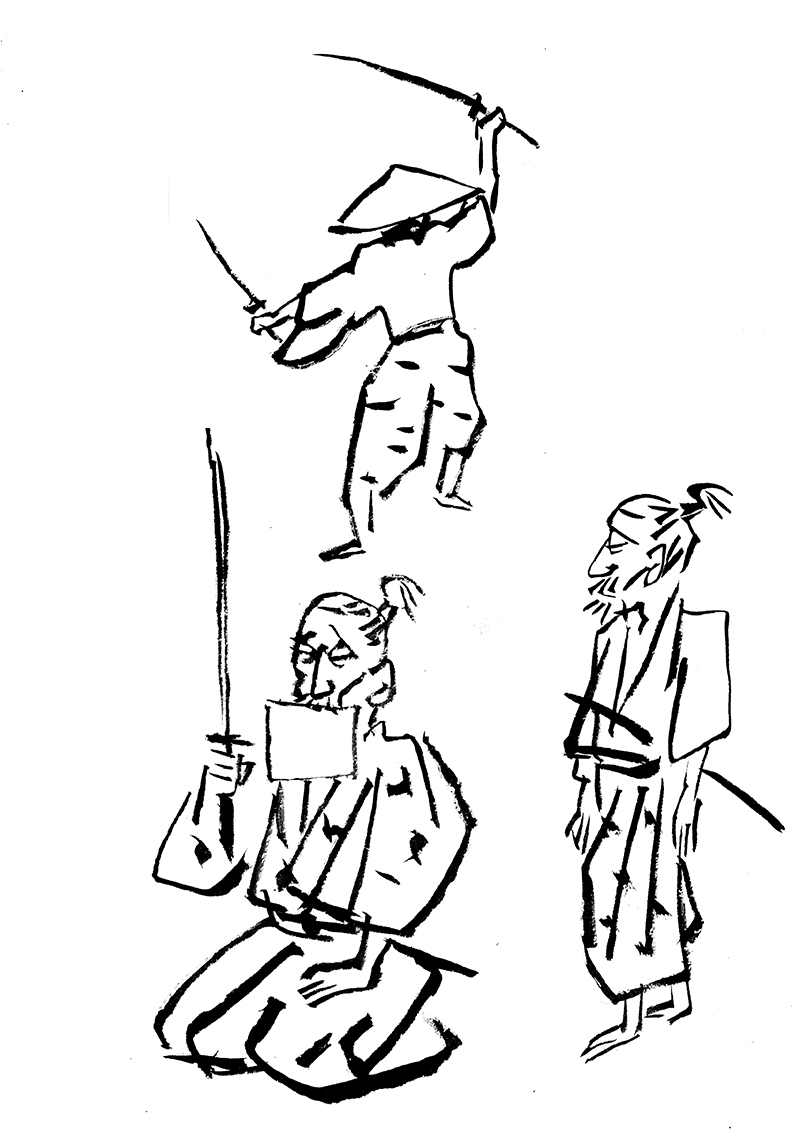

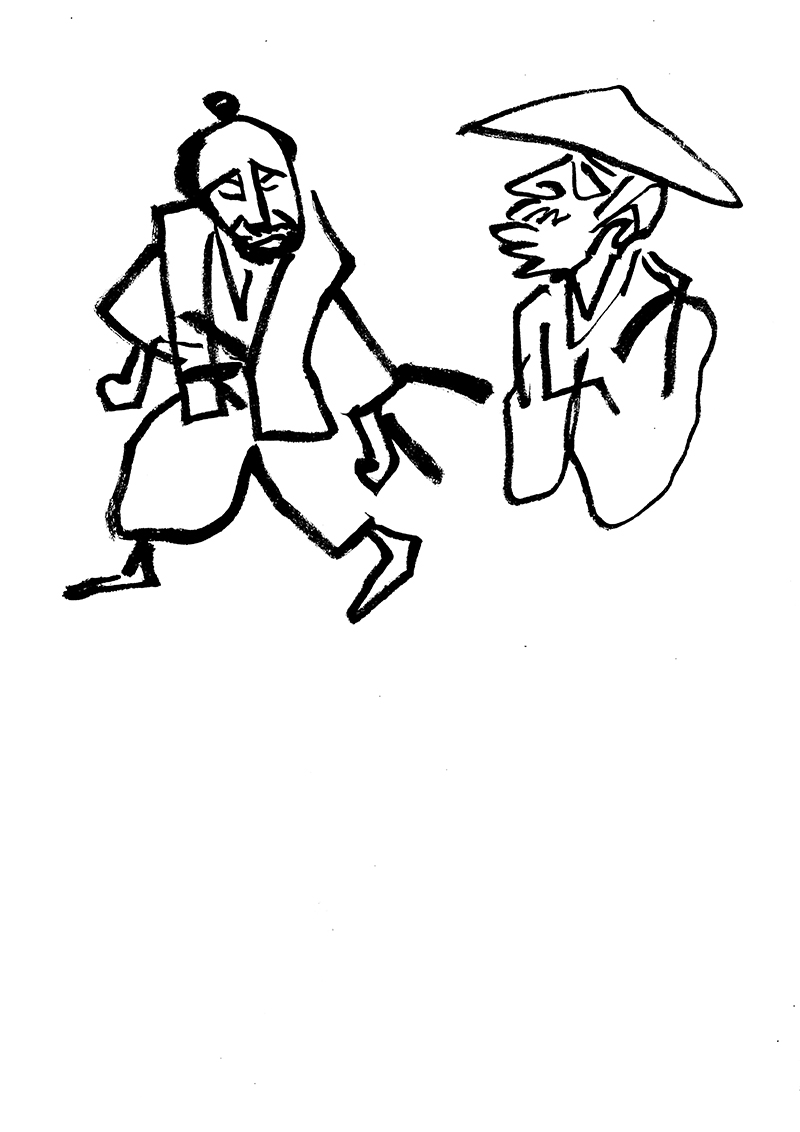

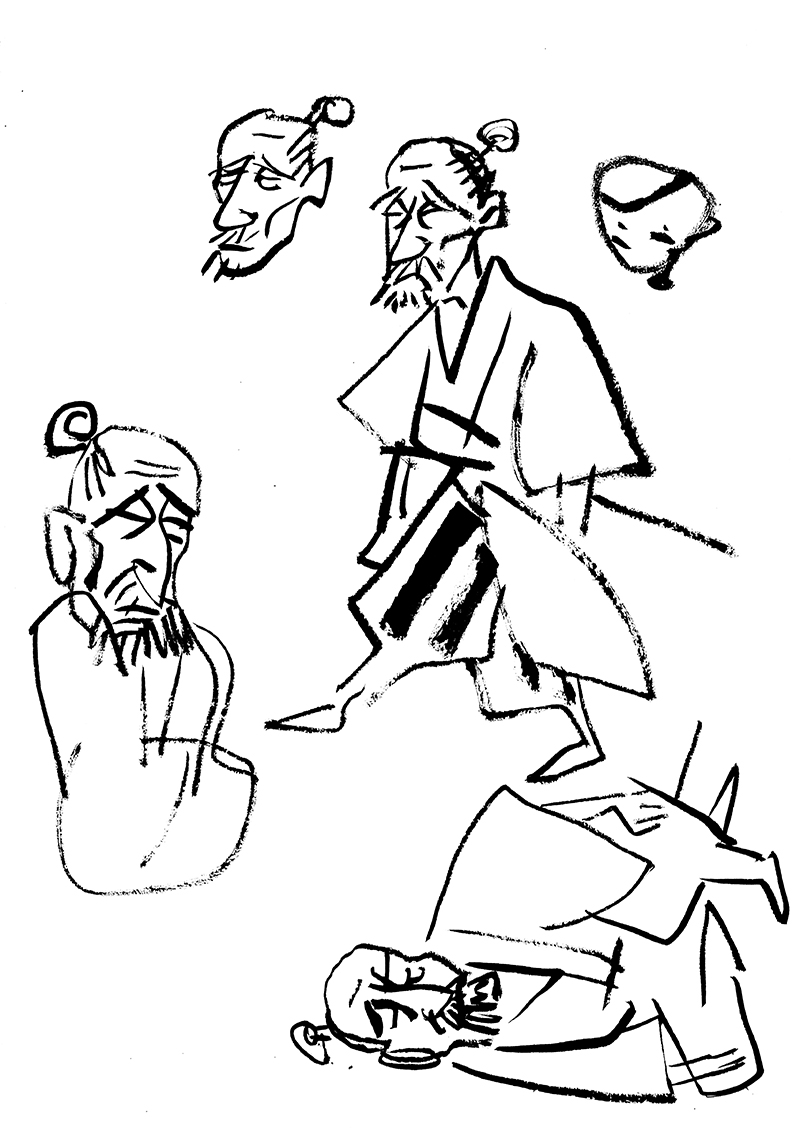

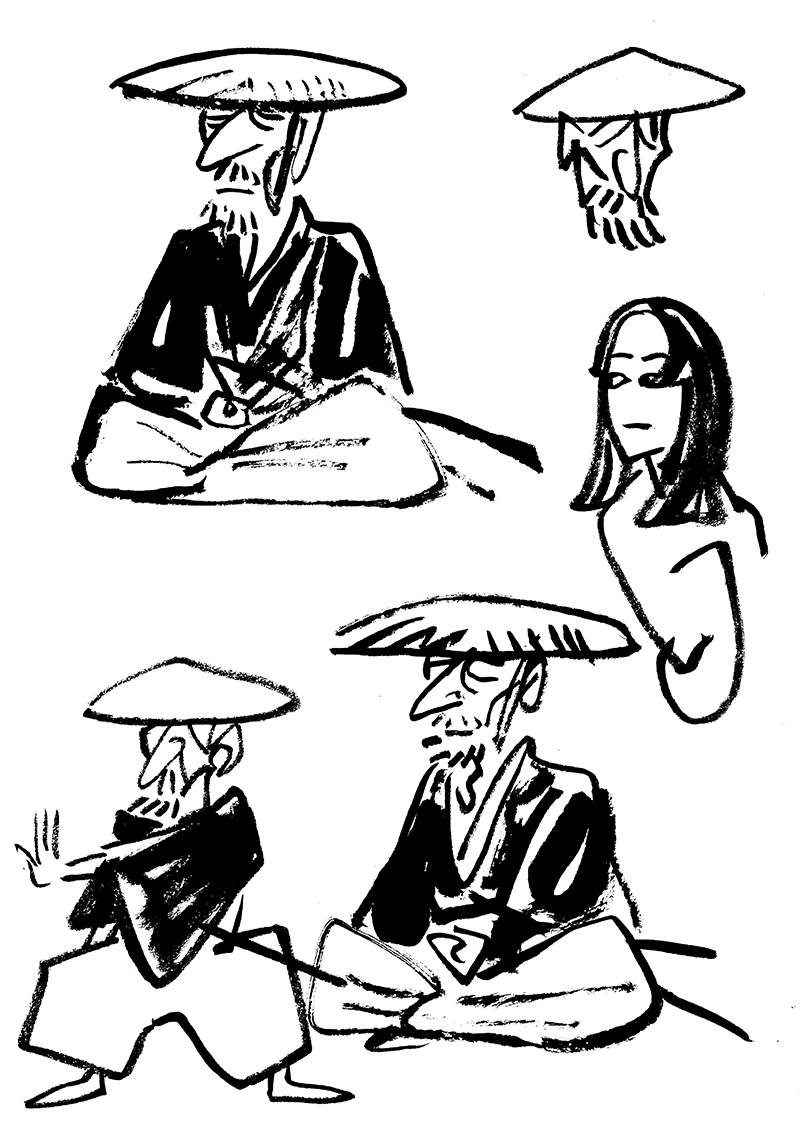

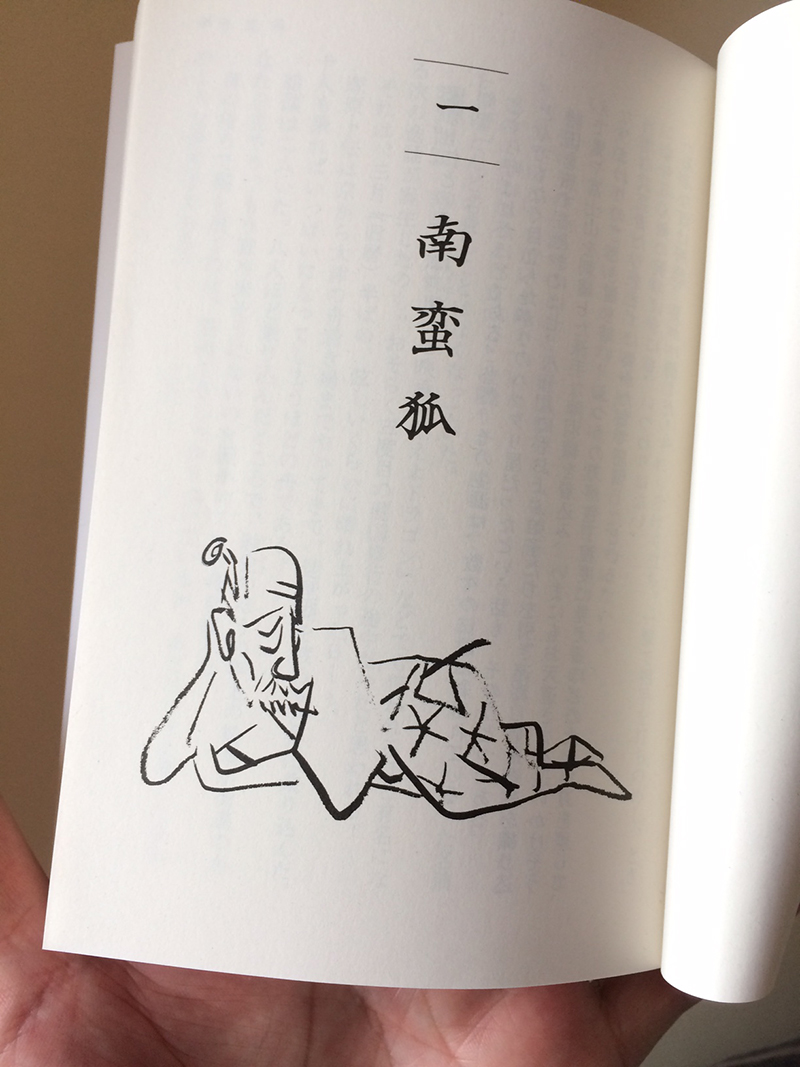

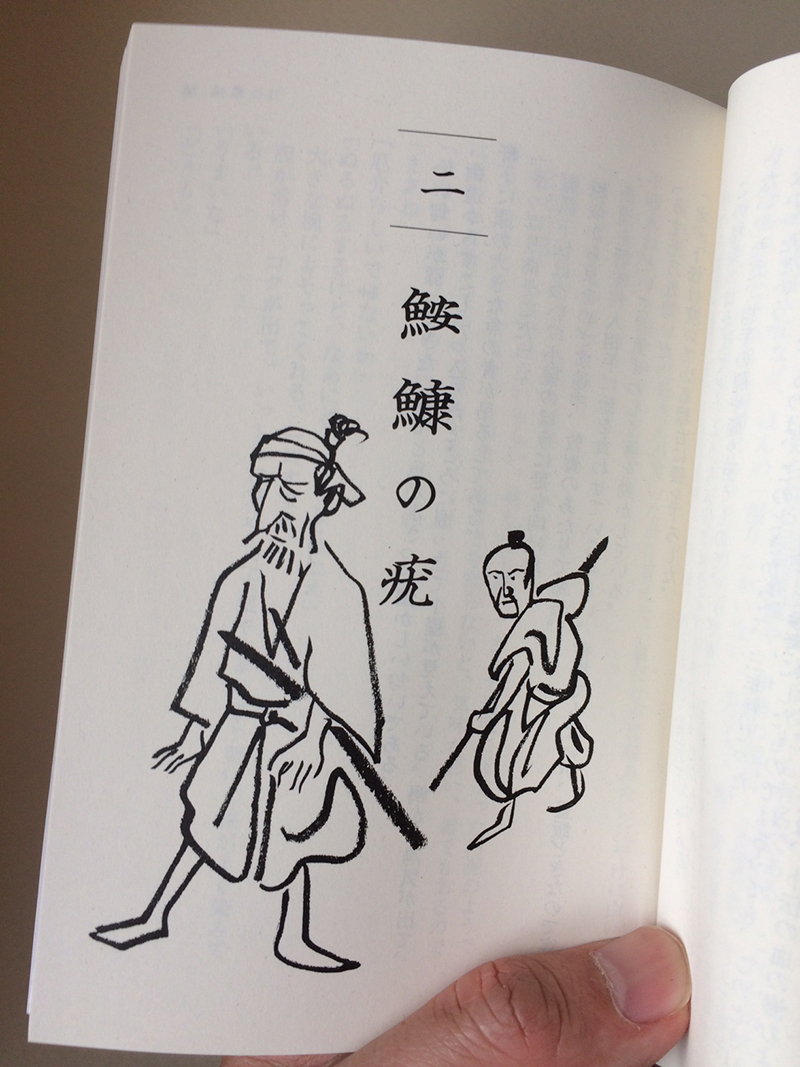

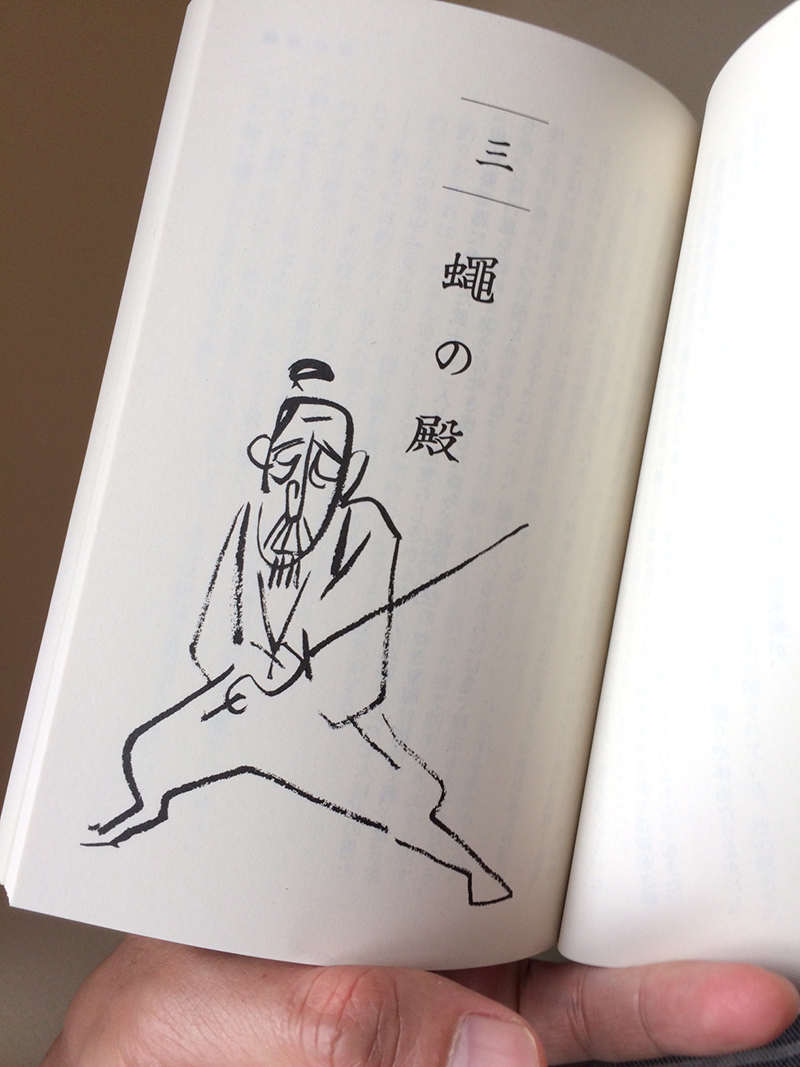

以下は「オール讀物」で連載中の大島真寿美さん『妹背山婦女庭訓 魂結び』の扉絵です。

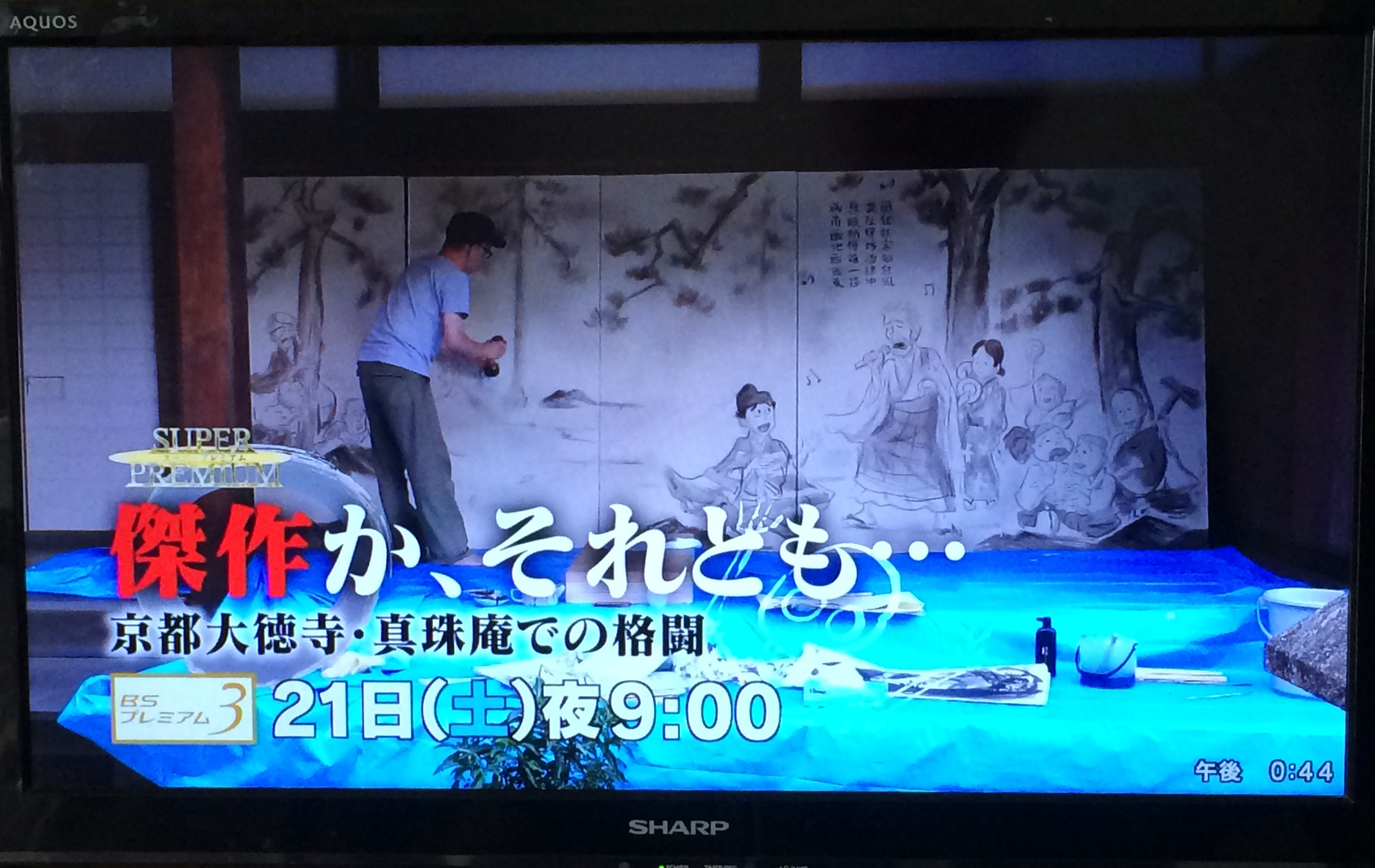

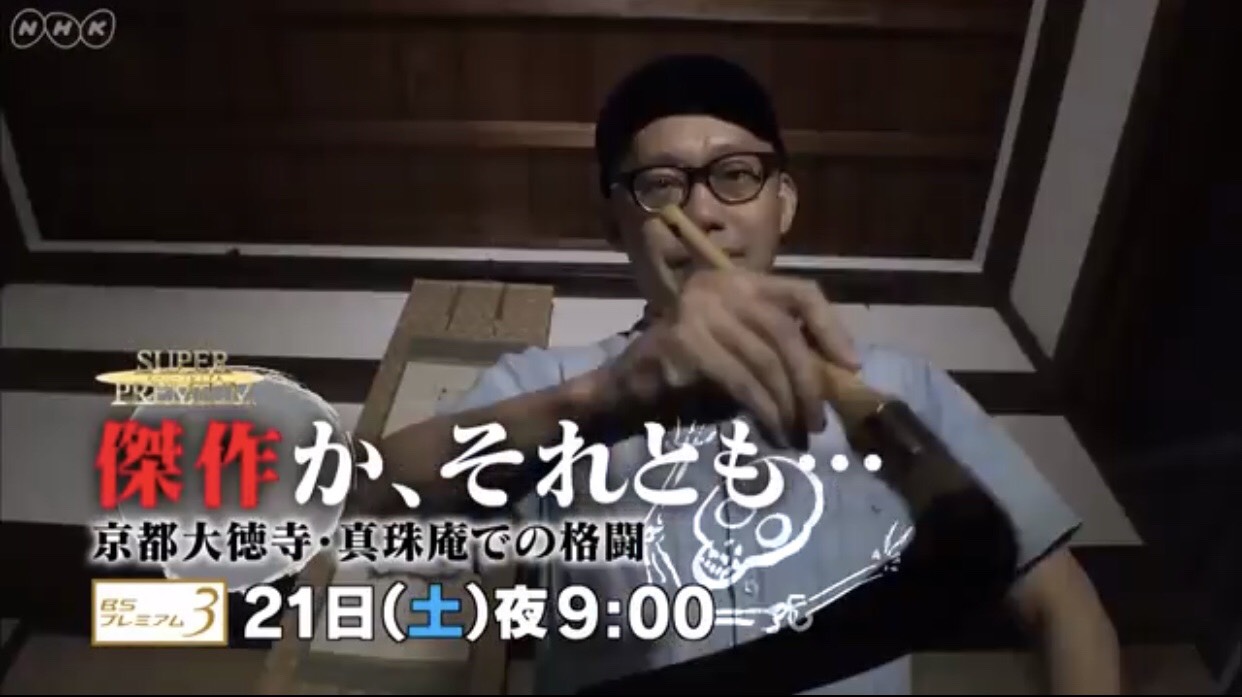

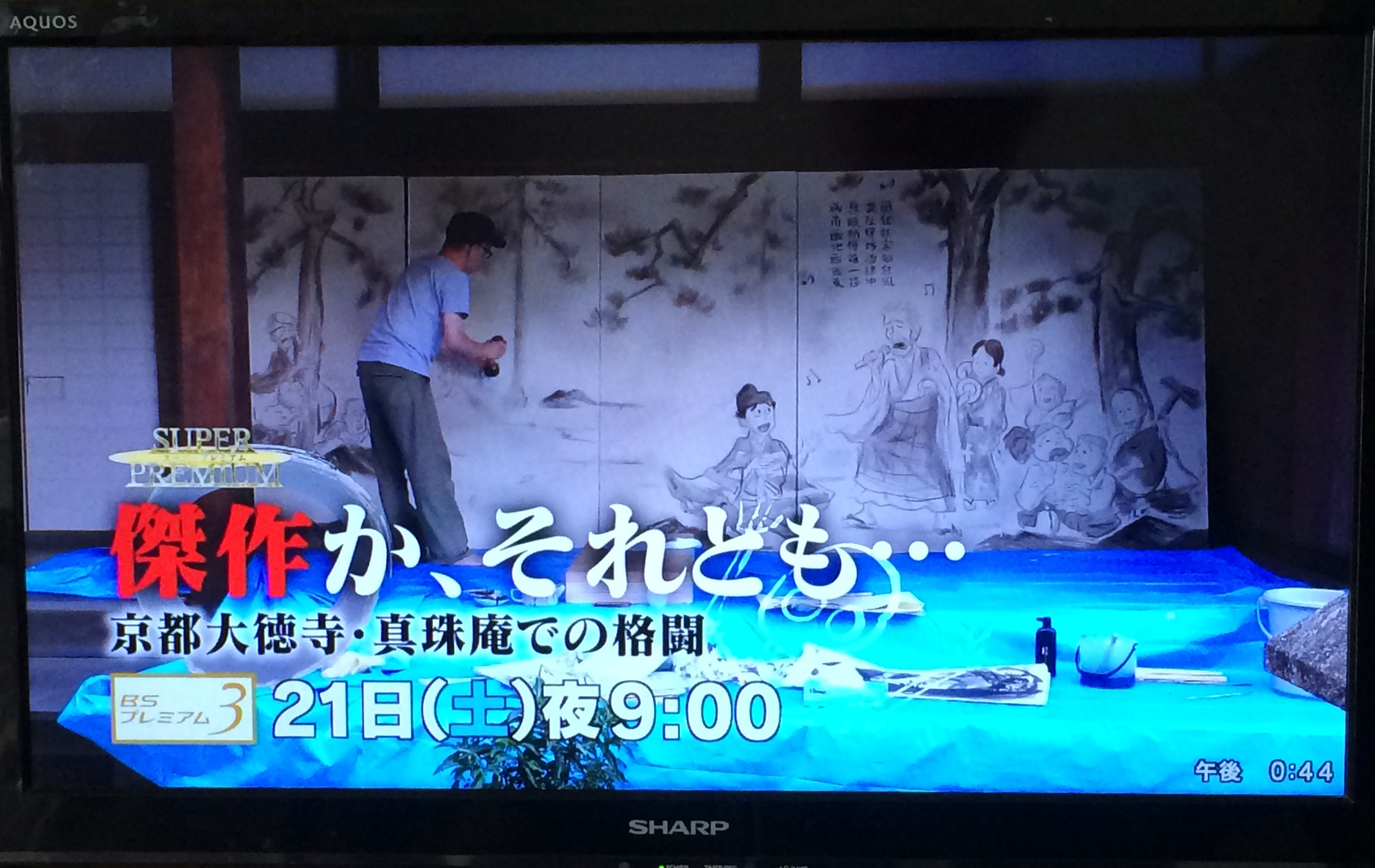

今週の土曜日、4月21日夜9時からNHKのBSプレミアムで『傑作か、それとも…京都 大徳寺・真珠庵での格闘』が放送されます。

90分のドキュメンタリー番組で撮影は4Kのカメラを使用。しかもこれは「スーパープレミアム」なのです。スーパープレミアムとは、〈BSプレミアムのフラッグシップとして、大型エンターテインメントや、長期取材に基づくこれまでにないスケールの番組など、多彩な視聴者の関心を呼ぶ番組を土曜夜間に2~4時間編成。NHK BSプレミアムで随時放送している〉ということになっています。

はい、前置きがウザいですが、この番組に私は出ております。

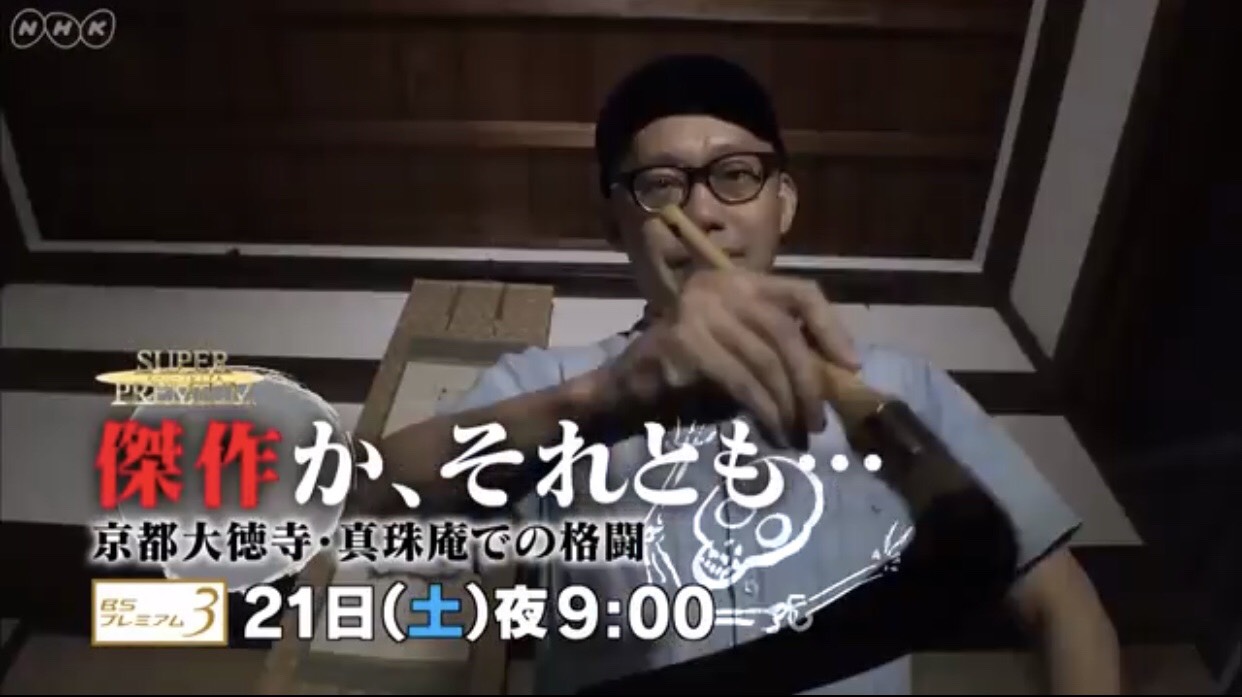

昨日昼間にNHKを見てたらたまたま番宣をやってて、私が一瞬映ったので急いでスマホで撮ったのが、この写真です。この写真は実に貴重なものなのです。なぜなら、悲しいかな番組のホームページには、私は名前も写真も出ていないからです。

今まで散々、親や親戚や友達に「オレ、今度スーパープレミアムに出るんだ」って自慢しといて、さぁ!いよいよだ!って時に、番組ホームページには自分が出てる痕跡がないってさ……ほんとこのブログでもどうやって宣伝しようか頭を抱えてたし、もう宣伝なんかしないやい!と拗ねてたんだけど、昨日偶然スマホで撮れて良かったよ。

(追記、さっき番組ホームページ↓を見たら予告動画が上がっていました。てへへ。)

傑作か、それとも…京都 大徳寺・真珠庵での格闘の予告動画を見よう!

番組紹介ページの5人並んでいる写真の中に私はいません。襖絵に挑戦する私以外の絵師たちと和尚様です(私はこの日どうしてもスケジュールが合わず、京都に行けなかったんでね)。 襖絵に挑戦する5人の絵師は〈ゲーム『ファイナルファンタジー』のアートディレクター・上国料勇、アニメ『オネアミスの翼』監督・山賀博之、長寿漫画『釣りバカ日誌』作画・北見けんいちなど。〉です。仕方がないので私が残りの「など」を紹介しましょう。

襖絵に挑戦する5人の絵師は〈ゲーム『ファイナルファンタジー』のアートディレクター・上国料勇、アニメ『オネアミスの翼』監督・山賀博之、長寿漫画『釣りバカ日誌』作画・北見けんいちなど。〉です。仕方がないので私が残りの「など」を紹介しましょう。

1人は私、伊野でございます。アニメ『オトナの一休さん』も再放送中ですが、この真珠庵という塔頭は一休さんのために建てられたお寺なのです。また一休さんは大徳寺を再興したお方でもあります。もう1人の「など」は濱地創宗さんという方で、この人は真珠庵で修行をしていた若き画僧であります。画家兼僧侶。男前です。

番組の概要は下記のリンク先↓から知れます。

現代の”絵師”たちはどんな襖絵を描くのか?

私が「など」になった理由は無名だからということ以外にもう一つあるような気がします。

上国料勇さんと山賀博之さんは半年間の長きにわたり真珠庵に住み込んで絵を描かれていたのですが、私は2泊3日で描いて帰ってきてしまったのでした。だって普段のイラスト仕事の締め切りもあるし、それに私の場合、カンタンな絵なので2泊3日あればじゅうぶんだし、あの絵を半年かけて描く方が難しい……。

〔写真:私が担当したのはこの六畳間。襖絵は曾我蛇足(2代目だったかな?)の絵です。ここに寝転んでのほほん気分になれる絵を描こうと思いました。〕

大徳寺・真珠庵は長谷川等伯の襖絵もあります。等伯は他に、大徳寺・三玄院の襖絵も描いていますが、その襖絵は、三玄院の住職に「絵など必要なし」と断られたものの、諦めきれずに住職の留守中に勝手に上がりこんでバババっと描いてしまったのです。

絵の良し悪しに制作時間は全く関係ないのです。

でも、番組的には大いに関係がありましょう。だって番組のホームページにはこうあります。

〈現代の”絵師”たちは何を思い、どんな襖絵を描くのか?しかし、はじめての挑戦に、絵筆はなかなか進まない…。〉と。

編集された番組は当然私は見ていないのですが、たぶん予想では私は前半に出た後はほとんど出ないような気がします。

これも私の予想ですが、この番組は笑えるヒューマン・ドキュメンタリーという仕上がりになるのではないかと思います。ナレーションは高橋克実さん。

襖絵に挑戦する絵師の一人、山賀博之さんは監督・脚本家でありアニメ制作会社「ガイナックス」の社長さんです。

2014年のドラマ『アオイホノオ』でムロツヨシが演じていた人です。ドラマの中で美大時代の山賀さんの心の声として「俺は絵が描けん!描くつもりも無い!だがアニメ界でひともうけしたいのだ!つまり、人を働かせる!俺のために!くはははは」というようなセリフを庵野秀明さんの後ろで言う場面が出てくるのですが、その山賀さんが絵を描くってんだから、それも長大な襖絵を。

ドキュメンタリー的にはぜったいに美味しいです。

山賀さんて「この霧吹きが使いやすいですよ」って貸してくれたり、暗がりで描いてたら後ろで照明をセッティングしてくれたり、とてもやさしいの。予告動画で私が握っているのは山賀さんの霧吹きです。

〔写真:合宿2日目の昼食の様子。近所の「中華のサカイ本店」より取った出前の冷やし中華を食べる撮影スタッフ。手前は上国料さん。「中華のサカイ本店」は素晴らしい店。是非行ってください〕

座禅と庭掃除込みの合宿は楽しかったですが、何より大きな絵を描けることが気持ちが良かった。大きな絵は全身を使って描くので、軽い筋肉痛になる。こんなに集中できるのかっていうくらい、ものすごく集中できる。描いてる間に何度も「あ、失敗しちゃった」と思う瞬間が訪れる。やり直しはきかない。焦る。そこから何とか立て直していくしかない……短い期間ではあったけど自分としては格闘でした。

もう予告動画に全貌が映っちゃってるけど、私の描いた襖絵は実力以上でも以下でもないってカンジかな。『傑作か、それとも…』というタイトルに照らし合わせれば、後者かも(笑)。

私は他の人たちの絵がその後どうなってるのか知らないんです。すぐ帰ってきちゃったから。でも予告動画でチラッと見る限りめちゃめちゃど迫力ですね。まぁ、私のは六畳間の禅画を目指してますから(言い訳)。

まぁ、襖絵の出来はどうであれ、私の出番の尺はどうあれ、ドキュメンタリー番組として傑作になってくれればそれでいいですわ。番組はディレクターの作品なんだから。

自分の声や動きを映像で見るというのはすごくヘンな気持ちですね。自分は自分の存在に耐えられません。また、やっかいなのはウチはBSが映らないってこと。誰の家で見ようかなと思ってたら、「当日はみんなで真珠庵に集まって酒を飲みながら見るんですが、来ませんか?」と山賀さんからお誘いを受けた。どうやらみんな自分一人じゃ見る気になれないようです。

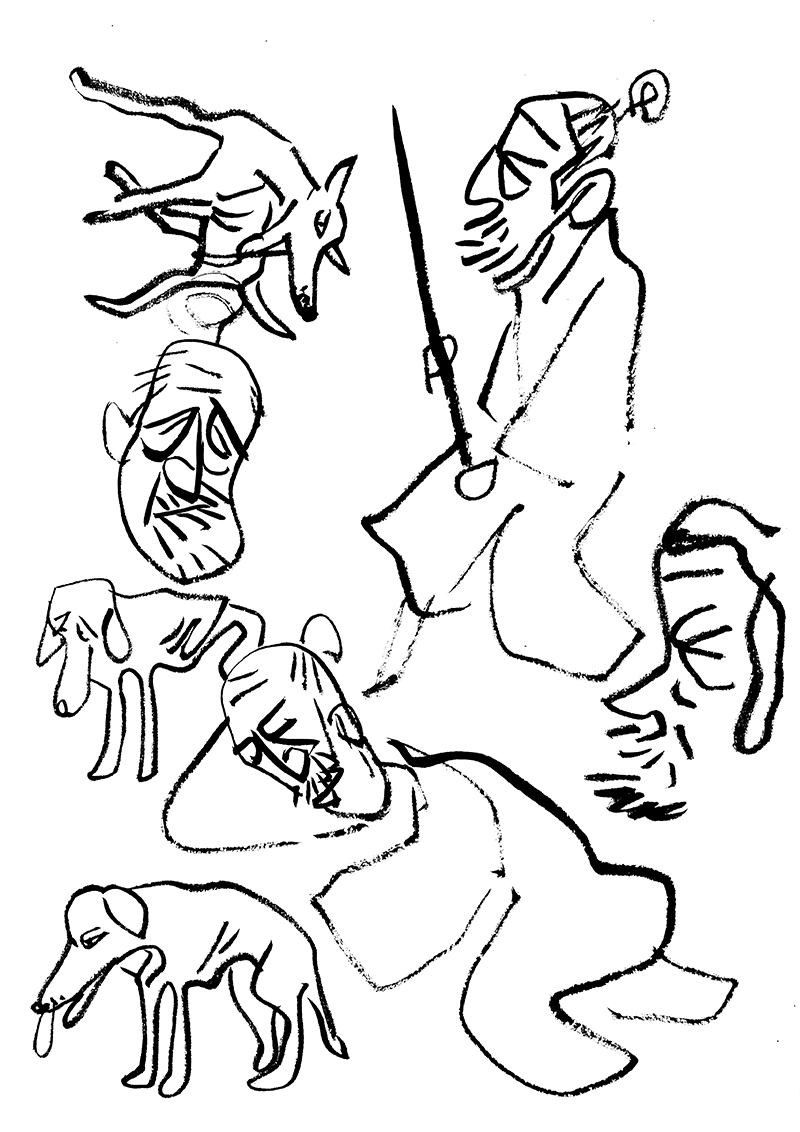

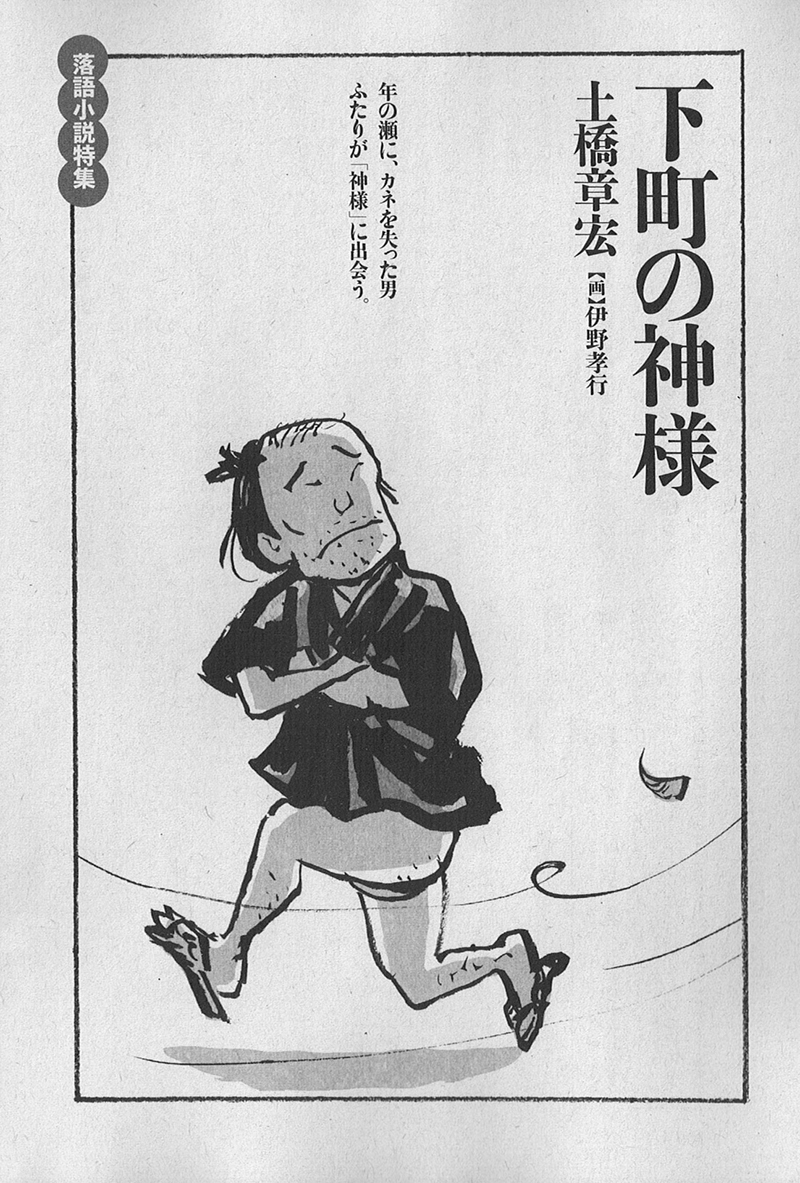

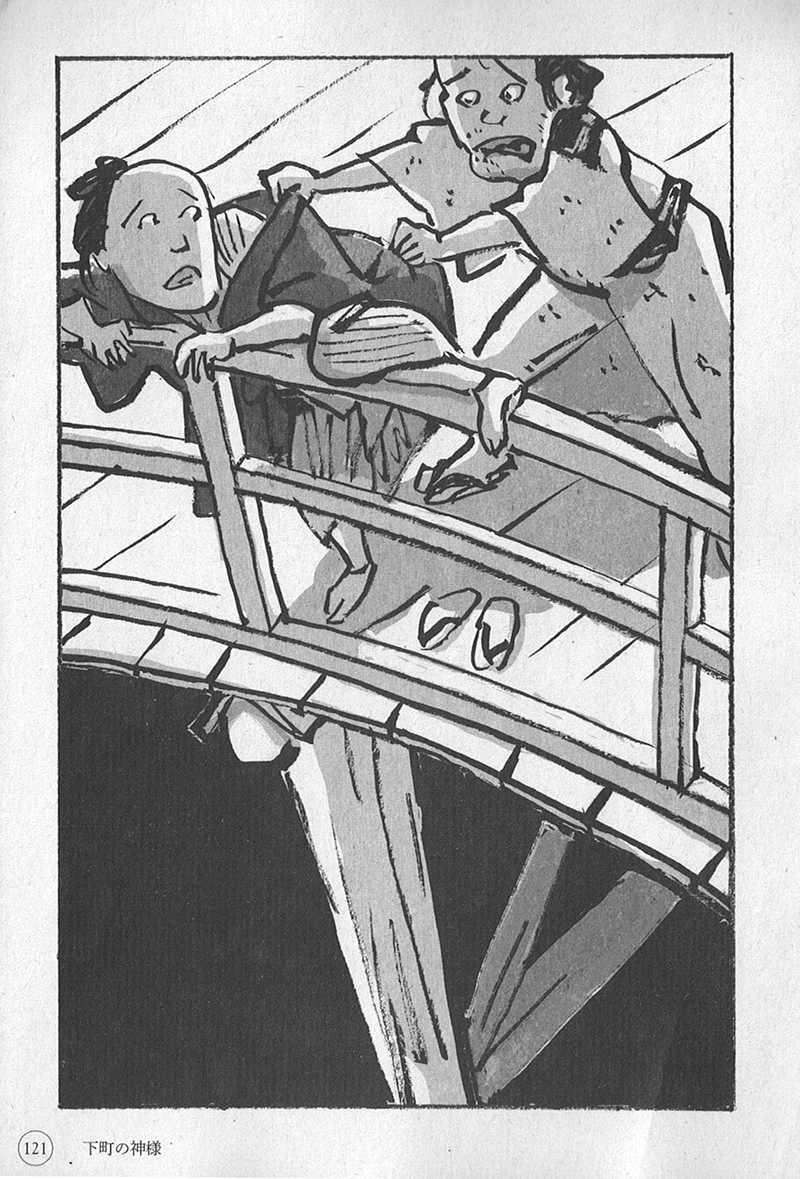

今売りの『小説現代』は「落語小説特集」。土橋章宏さんの『下町の神様』の挿絵を描いた。

落語のネタのノベライズである。この2枚の絵だけを見て「ああ、あの話か」と思った人は落語通?いや、あまりに有名な話なので通とは言えないのか。

リード文には〈年の瀬に、カネを失った男ふたりが「神様」に会う。〉とある。確かに『下町の神様』というネーミングは元ネタの小説版タイトルとしてぴったり。元ネタはもうお分かりですか?……そう三遊亭圓朝作『文七元結』です。

リード文には〈年の瀬に、カネを失った男ふたりが「神様」に会う。〉とある。確かに『下町の神様』というネーミングは元ネタの小説版タイトルとしてぴったり。元ネタはもうお分かりですか?……そう三遊亭圓朝作『文七元結』です。

僕はずっと勘違いをしていたのだが、『文七元結』とか『芝浜』のような話を「人情話(噺)」というのかと思っていた。だって人情にグッとくるじゃん。ところがもともとは武家の話の「時代物」に対して、町人の話の「世話物」の、その中でも長〜い演目、例えば『塩原多助一代記』『牡丹燈籠』『真景累ヶ淵』みたいなのを「人情話」と言うようだ。えー!と思ったね。『牡丹燈籠』や『真景累ヶ淵』なんかは怪談噺で、今の感覚で使う「人情」っていう言葉がなかなか当てはまらないから。どっちかっていうと刃傷沙汰の「にんじょう」の方だよ、内容的に。

もっとも広い意味では『文七元結』や『芝浜』も人情話のカテゴリーに含まれるようだし、「人情」を心の動きと捉えれば、何もほろっとさせるだけが人情ではないかもしれない。江戸から現代にかけて言葉の感覚が変わってきているのも面白いと思った。

あ、乏しい僕の落語知識の中からたまたまここにあげた演目は全て三遊亭圓朝の作である。三遊亭圓朝ってすごい人だな。4、5年前に何を思ったか三遊亭圓朝の肖像画を描いて、描いたっきり誰にも見せずに押し入れにしまっていたのを思い出した。久しぶりに出して見たけど、お蔵入りした理由がなんとなく分かる絵だ……。 圓朝の後ろにあらわれた幽霊は河鍋暁斎の幽霊画からとった。

圓朝の後ろにあらわれた幽霊は河鍋暁斎の幽霊画からとった。

なんと三遊亭圓朝(1839年生まれ)は12歳の時(1851年)に歌川国芳の内弟子になっている。河鍋暁斎も同じく国芳の弟子だった。圓朝が弟子入りした時は暁斎はもう20歳だった。暁斎は6歳で国芳に入門し、3年後には国芳の元を離れたので弟子時代の二人に直接の関係はないだろう。しかし圓朝とほとんど同時に国芳に入門した人がいる。月岡芳年だ。入門したのは1年違いの1850年だという。生まれも圓朝と同じく1839年生まれ。この二人の関係を知りたくて正岡容の『小説 圓朝』という本を読んだことがあるけど、どんなことが書いてあったか忘れてしまった。本もすぐに見つからない。またそのうち調べよう。

(佐川氏の証人喚問を聞きながら記す)

現代ものの小説の挿絵はいつも出来上がるまでの時間が読めないんだよなー。連載だと毎回そう悩まないと思うんだけど、読み切りの現代ものは特に悩む。今回も扉絵は5パターンくらい構図を作ってみて、タッチも2、3パターン試した。時代ものの場合は、読み切りでもあまり悩まずに描ける。描き上がるまでの時間も読める。

現代ものの小説の挿絵はいつも出来上がるまでの時間が読めないんだよなー。連載だと毎回そう悩まないと思うんだけど、読み切りの現代ものは特に悩む。今回も扉絵は5パターンくらい構図を作ってみて、タッチも2、3パターン試した。時代ものの場合は、読み切りでもあまり悩まずに描ける。描き上がるまでの時間も読める。