調子にのって

調子にのって、先週、溜まってた仕事の絵を一気に載せてしまった。そのため、今週特に載せるものがなくなった。というわけでお休みです。

調子にのって、先週、溜まってた仕事の絵を一気に載せてしまった。そのため、今週特に載せるものがなくなった。というわけでお休みです。

イラストレーションの仕事は、向こうからテーマが与えられる。

原稿を読み、読者が記事や物語を思わず読みたくなるような切り口を探し、一番ふさわしいと思う絵を描く。

イラストレーションの仕事は相手に合わせることだが、テーマを「問い」だとすると、絵は自分にしか描けない「答え」になっていなければいけない。

仕事のテーマというのはまちまちだ。時々編集者の気まぐれかとも思える注文を目の前にし、どうして俺に頼んだのだろうと、途方にくれることもある。

しかし締め切りまでに描かなくては。

まずは、こびりついた「自分印のスタイル」を剥ぎ取ろう。そしてテキストと自分の間から絵が生まれてくるのを待つのだ。

相手から与えられるテーマとは別に、自分が追っかけるテーマというのがある。作り上げたスタイルは、自分のテーマが最も伝わる表現方法だったはずだ。

でもテーマを忘れてスタイルだけが形骸化してやいないか。

テーマをいろんな言い回しに言い換えることも、実はできる。

そうすれば、いろんなスタイルを使いこなせる。自分にテーマがあるからこそ、どんな球が来ても打てるのだ。自分にテーマがないのに、球を打ち返していると、「器用貧乏」と言われる。

ところが、最近、球を打ち返すことに一生懸命になりすぎたかもしれない。

引き出しが増えたと思っていたけど、肩透かしや猫だましだったのかもしれない。

お題はこなしている。球は打ち返している。でも、なんとなく絵が物足りないような……あ、もしかしてこれは器用貧乏に足を突っ込んでいるのかもしれない。最も自分が嫌だと思っていたはずなのに。

いつも同じスタイルで描くことは嫌だ、俺が描く絵はなんでも俺の絵なんだから、自由に描きたい!と思っているけど、いつの間にか、人に好かれていい子になっているだけのような気もしてきた。

イラスト仕事の特性とうまく利害が一致してしましい、気がついたら全然ワガママを言っていなかった、って感じ。

最近そんな気持ちによくなる。

自分にこんな絵が描けたんだ、って思えた時はこのやり方はいいと思う。新しいテーマが見つかる時だってある。でもうまくいかない時は、なんだ、こんな絵俺じゃなくても描けるじゃねえか、と思ってしまう。絵の中に俺がいない。

来週あたり、熊谷守一展を見ようと思っているので、青春のように悩んでいるのかもしれない。よし、俺は60歳になったら、スタイルを一つに絞るぞ!(たぶん、ムリ)

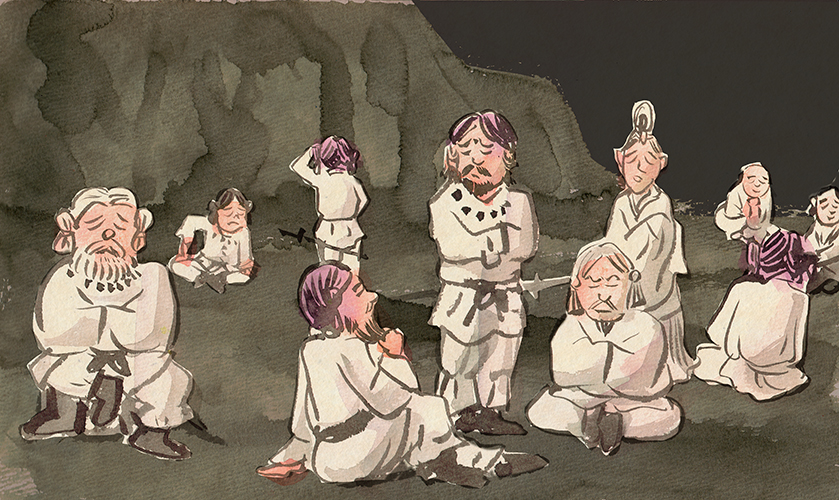

去年暮れから「オール読物」で始まった大島真寿美さんの連載。時代物は楽しんで描ける。

去年暮れから「オール読物」で始まった大島真寿美さんの連載。時代物は楽しんで描ける。 「小説現代」の読み切り。すごくいい短編小説。読み終わってウルウルしてしまった。今の時代の子どもの話。時代物とはわけが違う。あぁ、どうしよう。3回くらい描き直した。伊野印はどこにもないので、名前を隠したら誰が描いたかわからないかもしれない。

「小説現代」の読み切り。すごくいい短編小説。読み終わってウルウルしてしまった。今の時代の子どもの話。時代物とはわけが違う。あぁ、どうしよう。3回くらい描き直した。伊野印はどこにもないので、名前を隠したら誰が描いたかわからないかもしれない。 「オール読物」の読み切り。平岡陽明さんの時はいつも声をかけてくださる。そしていつも小説に合わせて絵も変えている。大島真寿美さんの連載と同じ号に乗るので、そことも絵柄を変えたかったが、いろいろやった挙句迷ってしまった。

「オール読物」の読み切り。平岡陽明さんの時はいつも声をかけてくださる。そしていつも小説に合わせて絵も変えている。大島真寿美さんの連載と同じ号に乗るので、そことも絵柄を変えたかったが、いろいろやった挙句迷ってしまった。

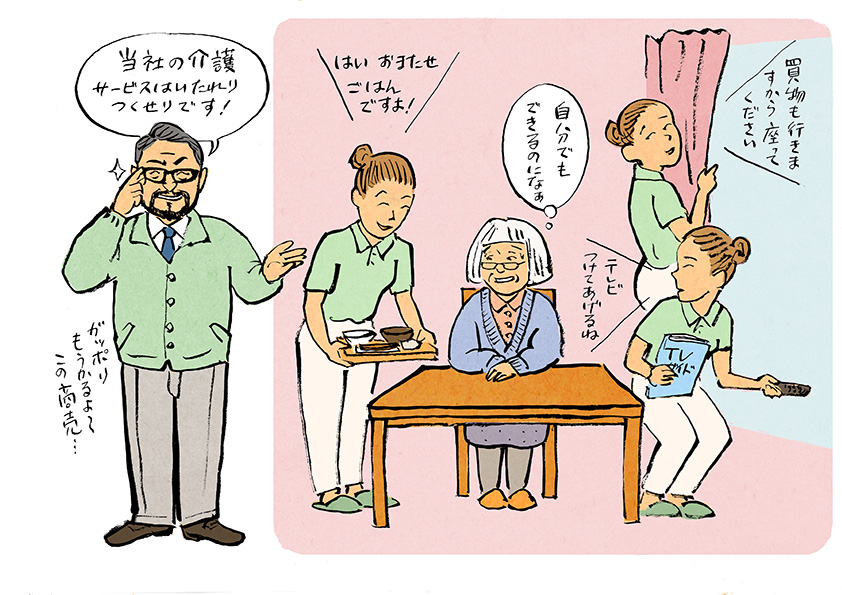

上は「通販生活」、下は「ウエッジ」に描いた絵。一コマ漫画にできると、すごく気が楽だ。見る側も描く側も伊野印を見て安心するだろう。しかし、安心していいのだろうか。

上は「通販生活」、下は「ウエッジ」に描いた絵。一コマ漫画にできると、すごく気が楽だ。見る側も描く側も伊野印を見て安心するだろう。しかし、安心していいのだろうか。 「母の友」の童話の挿絵。ユーモアと言っても一コマ漫画と童話のそれとは違う。難しい。

「母の友」の童話の挿絵。ユーモアと言っても一コマ漫画と童話のそれとは違う。難しい。

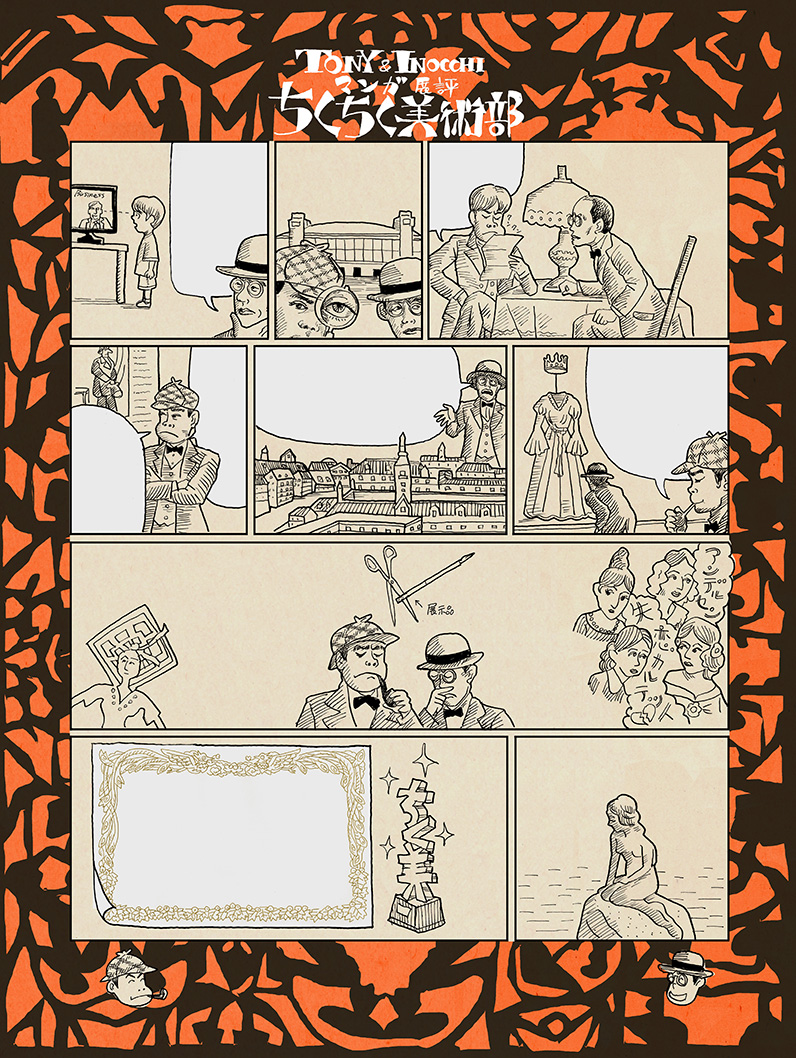

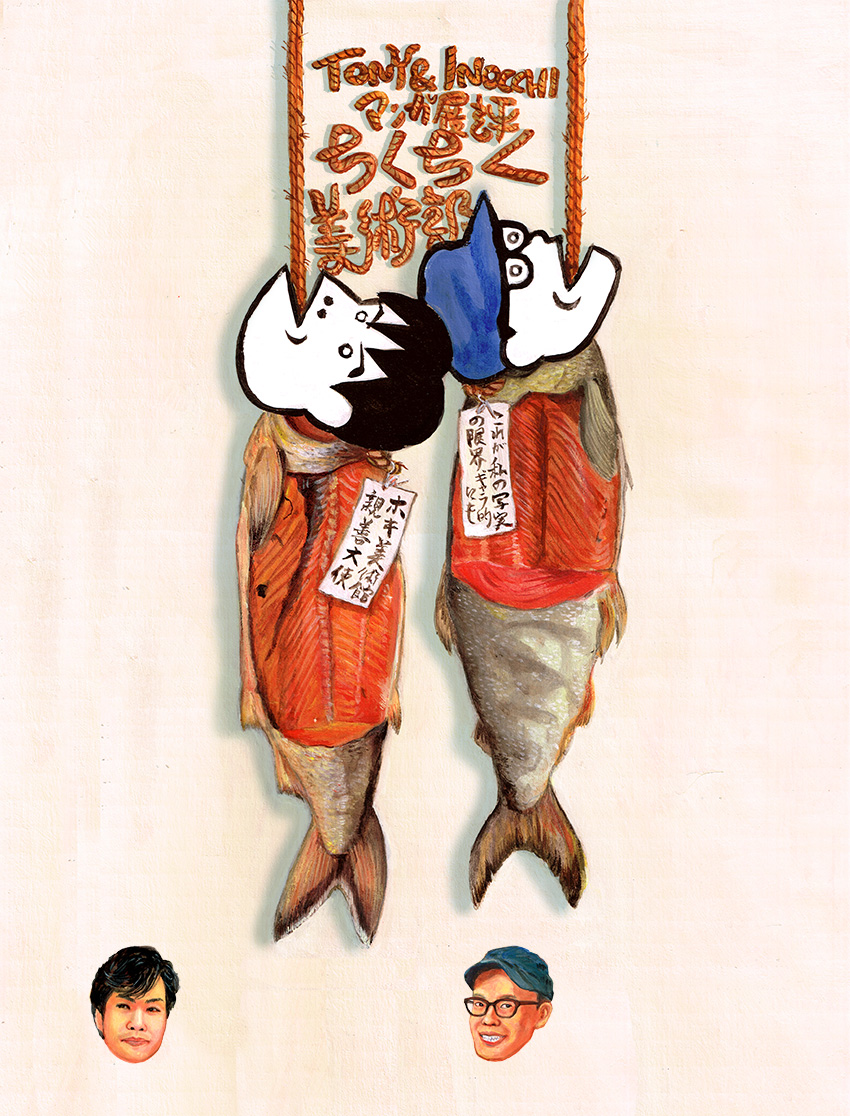

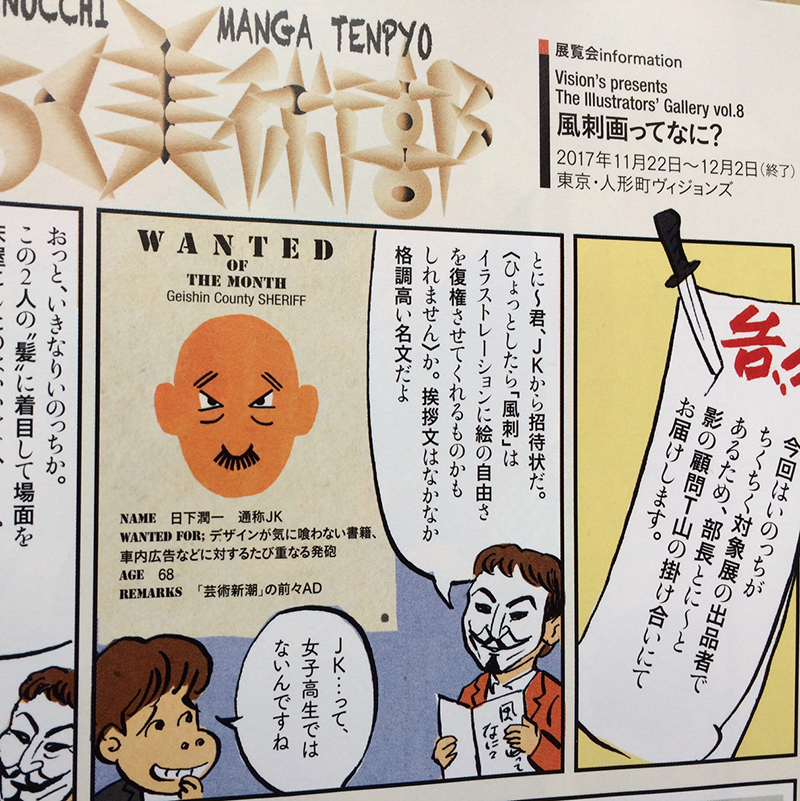

「芸術新潮」の連載「ちくちく美術部」用の絵。ネームを流し込む前の段階。この連載は展覧会評であり、見てきた展覧会の絵に合わせることもしばしば。その場合「自分なくし」の効果は出やすい。とことん遊びたい。

「芸術新潮」の連載「ちくちく美術部」用の絵。ネームを流し込む前の段階。この連載は展覧会評であり、見てきた展覧会の絵に合わせることもしばしば。その場合「自分なくし」の効果は出やすい。とことん遊びたい。

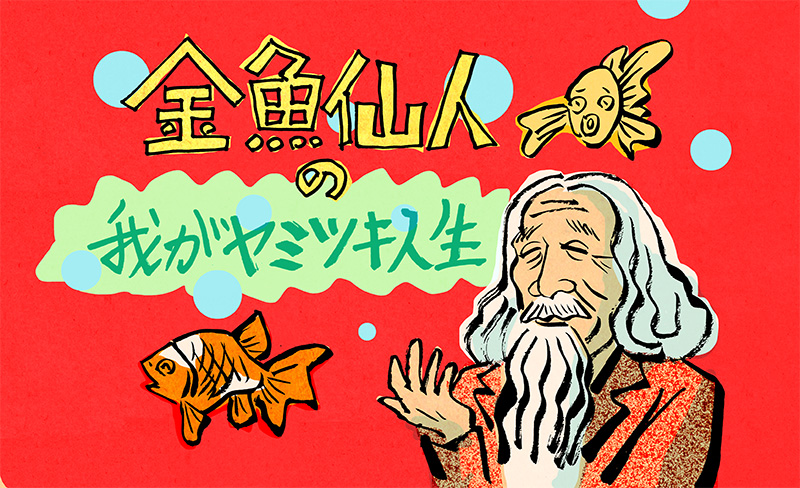

放送日も教えてもらえなかったし、教えてもらったとしてもBSが映らないので見れないのだが、 NHKのBSでやっていた片岡鶴太郎の「ヤミツキ人生」という番組に描いた絵。金魚仙人と呼ばれる97歳の川原さんの人生紙芝居の絵から。

放送日も教えてもらえなかったし、教えてもらったとしてもBSが映らないので見れないのだが、 NHKのBSでやっていた片岡鶴太郎の「ヤミツキ人生」という番組に描いた絵。金魚仙人と呼ばれる97歳の川原さんの人生紙芝居の絵から。玄光社のWEB連載、伊野孝行×南伸坊「イラストレーションについて話そう」更新されております。

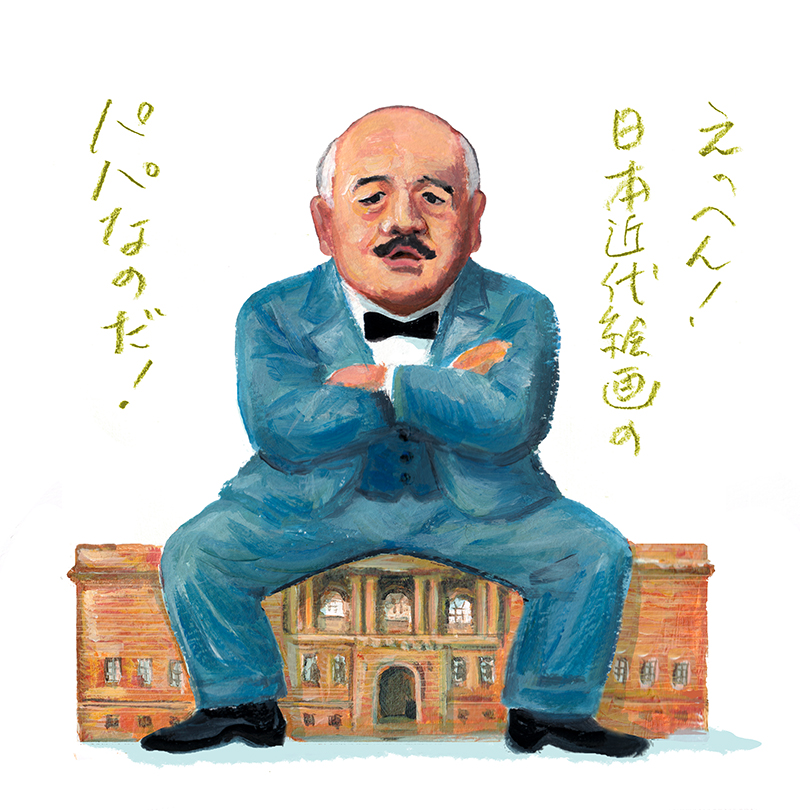

伊野孝行画 「黒田清輝の肖像」

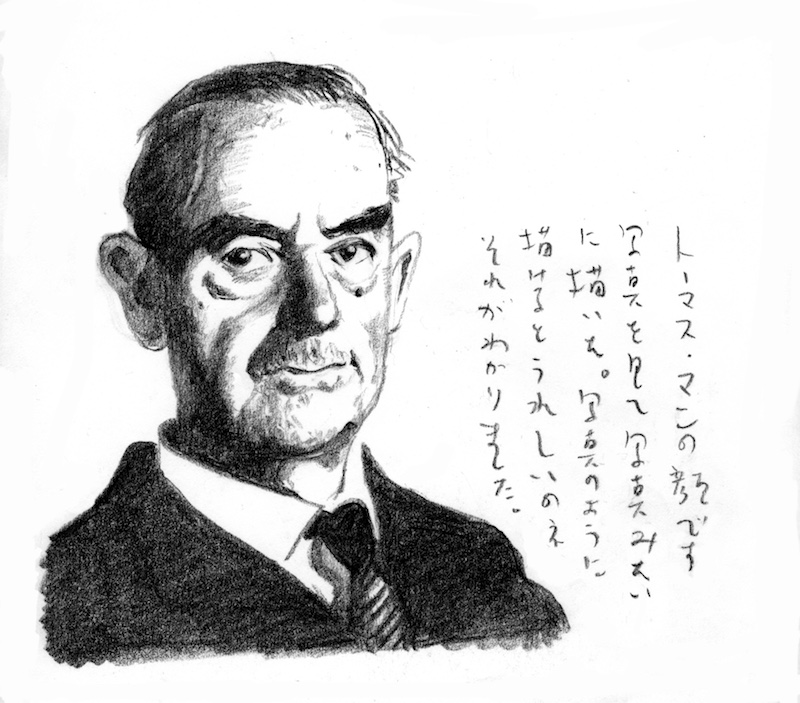

伊野孝行画 「黒田清輝の肖像」 南伸坊画 「写真を見て写真のように描いたトーマス・マン」

南伸坊画 「写真を見て写真のように描いたトーマス・マン」あけましておめでとうございます。

ことしもよろしくおねがいします。 みなさんは初詣は行かれましたか?私はおみくじを引いたら「凶」でした。私の次に並んでいた4人の家族連れは、どうやら4人のうち2人が「凶」だったようで、悲鳴が上がっていました。

みなさんは初詣は行かれましたか?私はおみくじを引いたら「凶」でした。私の次に並んでいた4人の家族連れは、どうやら4人のうち2人が「凶」だったようで、悲鳴が上がっていました。

さて、昨日からスタートしたNHK Eテレ (月曜午後9:30 )『趣味どきっ!福を呼ぶ!ニッポン神社めぐり』で神話の絵を描いてます山里亮太さんや小倉優子さんたちがが神社を巡ります。

話は変わりますが昨年11月末に引退した日馬富士は引退会見で「本当に九州大好きです。そして、太宰府の神様も心から信じております」と語りました。日馬富士だけじゃなくて、白鵬も朝青龍も「神様」ということをよく口にします。「土俵の神様」とか「神様からあずかった力」とかね。確かモンゴルでは魚が神様とされてて、日本に来た時に刺身を出されてびっくりしたとか、そんなかわいいことも言ってた。モンゴル人力士たちの口から出てくる「神様」という言葉がとても自然で、彼らの中には素朴な信仰が残ってるような気がしました。貴乃花親方が言うところの「神様」はなんだか怖いけどね。

話は変わりますが昨年11月末に引退した日馬富士は引退会見で「本当に九州大好きです。そして、太宰府の神様も心から信じております」と語りました。日馬富士だけじゃなくて、白鵬も朝青龍も「神様」ということをよく口にします。「土俵の神様」とか「神様からあずかった力」とかね。確かモンゴルでは魚が神様とされてて、日本に来た時に刺身を出されてびっくりしたとか、そんなかわいいことも言ってた。モンゴル人力士たちの口から出てくる「神様」という言葉がとても自然で、彼らの中には素朴な信仰が残ってるような気がしました。貴乃花親方が言うところの「神様」はなんだか怖いけどね。

来場所から「AbemaTV」で大相撲中継が始まりますが、白鵬のコメントの中にこんなのがあった。「みなさんがお寺や神社に行くと思うんですけど、そこにはしめ縄があり、そのしめ縄を人間で着けられるのは横綱だけであります」。確かにそうですよね。横綱=神様という見方もある。

来場所から「AbemaTV」で大相撲中継が始まりますが、白鵬のコメントの中にこんなのがあった。「みなさんがお寺や神社に行くと思うんですけど、そこにはしめ縄があり、そのしめ縄を人間で着けられるのは横綱だけであります」。確かにそうですよね。横綱=神様という見方もある。

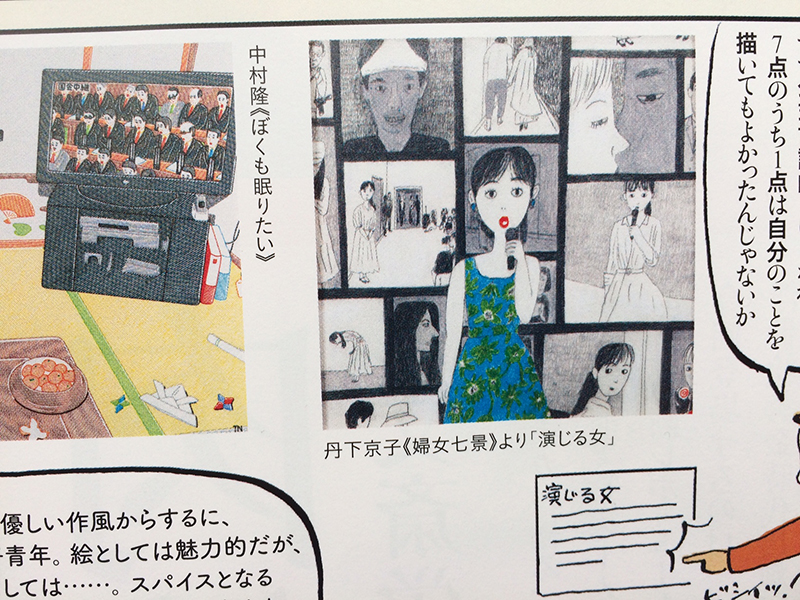

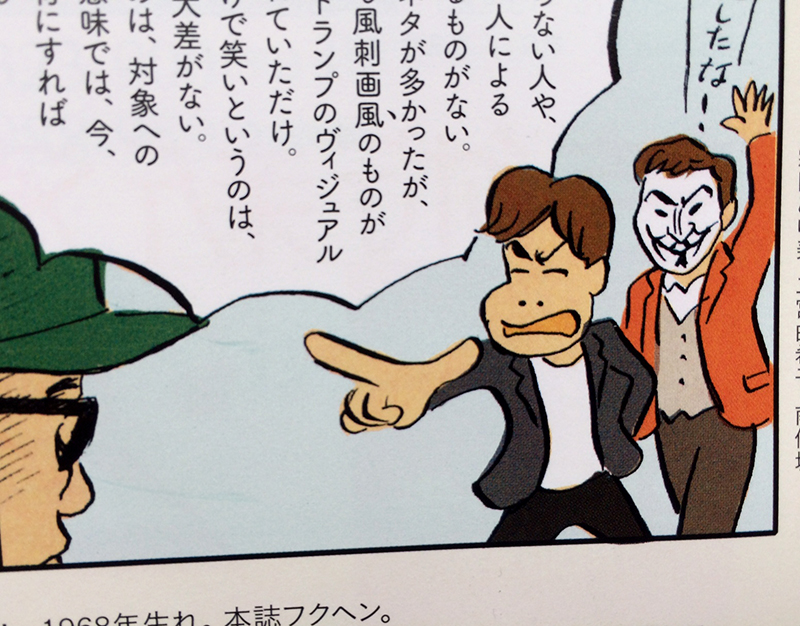

発売中の「芸術新潮」の巻末連載「ちくちく美術部」で今月取り上げた展覧会は、なんと自分が参加した展覧会『風刺画ってなに?』でした。 というわけで私は、今回は批評される側に回りました。私の代わりに担当編集者のT山氏が登場し、とに〜氏と一緒に『風刺画ってなに?』を情け容赦なく攻撃してくれました。詳しい内容が知りたい方は読んでいただくとして、批評ってなんなのかなぁ、って、批評される側になって頭をよぎったことを書くことにしました。

というわけで私は、今回は批評される側に回りました。私の代わりに担当編集者のT山氏が登場し、とに〜氏と一緒に『風刺画ってなに?』を情け容赦なく攻撃してくれました。詳しい内容が知りたい方は読んでいただくとして、批評ってなんなのかなぁ、って、批評される側になって頭をよぎったことを書くことにしました。 批評の世界において、批評する人に「お前、そんなわかったようなことを言うんなら、自分でやってみろ」というようなことは絶対に言ってはいけないということになっています。作り手の90%くらいの人は心の奥でそう思っていますが、バカだと思われるので言いません(僕?もちろん残りの10%の方に決まってるじゃないですか)。たけしとか爆笑問題の太田は平気で「じゃあ、お前やってみろ」ってよく言うけどね。言っても誰もバカだとは思わないので大丈夫なのかな?

批評の世界において、批評する人に「お前、そんなわかったようなことを言うんなら、自分でやってみろ」というようなことは絶対に言ってはいけないということになっています。作り手の90%くらいの人は心の奥でそう思っていますが、バカだと思われるので言いません(僕?もちろん残りの10%の方に決まってるじゃないですか)。たけしとか爆笑問題の太田は平気で「じゃあ、お前やってみろ」ってよく言うけどね。言っても誰もバカだとは思わないので大丈夫なのかな? 例えば同業者(作家でも職人でもなんでもいいけど)でとても弁が立つ人がいるとします。そういう人がいて同業者間で議論すると非常に盛り上がる。でも、その人の作品が説得力のあるものでないと「あいつは頭ではわかってんだけど、あんなの作ってるということは結局わかってないのと同じだ」と言われます。作り手の場合、作品を担保に入れてるわけですよね。言うのと出来るのとの位置は、大河の両岸ほど離れているでしょう。

例えば同業者(作家でも職人でもなんでもいいけど)でとても弁が立つ人がいるとします。そういう人がいて同業者間で議論すると非常に盛り上がる。でも、その人の作品が説得力のあるものでないと「あいつは頭ではわかってんだけど、あんなの作ってるということは結局わかってないのと同じだ」と言われます。作り手の場合、作品を担保に入れてるわけですよね。言うのと出来るのとの位置は、大河の両岸ほど離れているでしょう。 ヌーヴェルヴァーグの映画監督って、ゴダールとかトリュフォーとかみたいに批評家から監督に転身して、大仕事をした人がいっぱいいるんでしょ?たけしだって批評家として優れてるから新しい漫才も映画も作れるわけだし。言葉による思考はポーン!と遠くに飛ぶこともできる。デュシャンとか赤瀬川さんは、ポーンと飛ばした思考の位置にビタッ!って作品を置けるからすんげーなと思う。しかも作品は思考とは次元を異にしている。優れた作品はそれ自体批評だ。

ヌーヴェルヴァーグの映画監督って、ゴダールとかトリュフォーとかみたいに批評家から監督に転身して、大仕事をした人がいっぱいいるんでしょ?たけしだって批評家として優れてるから新しい漫才も映画も作れるわけだし。言葉による思考はポーン!と遠くに飛ぶこともできる。デュシャンとか赤瀬川さんは、ポーンと飛ばした思考の位置にビタッ!って作品を置けるからすんげーなと思う。しかも作品は思考とは次元を異にしている。優れた作品はそれ自体批評だ。 鑑賞体験が人の気持ちを打つ感想になってたり、作者ですら気づいていない価値を引き出したり、他のものとの関連性や位置付けを考えたり、問題意識を目覚めさせたり、それは褒める場合であれ、けなす場合であれ、意味はあるし、批評を受けてそれを乗り越えるってこともあるから、私は批評は必要だと思ってます。いや、そんな真面目な話でなくても、自分のアングルで見て、好きに感想言っていいんですよ。自分ができないからって遠慮することはないの。実際、ネットにはそういう感想はいっぱい載ってますね。ただ芸のある感想は限られている。批評も当然、芸だからさ。

鑑賞体験が人の気持ちを打つ感想になってたり、作者ですら気づいていない価値を引き出したり、他のものとの関連性や位置付けを考えたり、問題意識を目覚めさせたり、それは褒める場合であれ、けなす場合であれ、意味はあるし、批評を受けてそれを乗り越えるってこともあるから、私は批評は必要だと思ってます。いや、そんな真面目な話でなくても、自分のアングルで見て、好きに感想言っていいんですよ。自分ができないからって遠慮することはないの。実際、ネットにはそういう感想はいっぱい載ってますね。ただ芸のある感想は限られている。批評も当然、芸だからさ。

でもさ、言葉は詩でもない限りそれ自体論理的だから、組み上げていけばすごく高いところまで登れるじゃん。私は言葉を使う脳みそがあんまり発達してないから、すごいところまで行き過ぎた難解な文章はお手上げだけど。

絵は非言語的な脳みそ使って描いてる部分が相当あるわけじゃないですか。文章はラジオ聴きながら書けないけど、絵はラジオ聴きながら描けるし。言葉に置き換えられない、っていうのは前提としてあって、もちろんわかった上で批評してるんだと思うけど、なんか理解の質が違うんだよなぁ、と感じることが時々あります。いや、批評としての理解と、描くことにおいての理解とは違って当たり前なんだけどさ。 だからこそ私は絵を批評する人に「描いてみたら、理解の質が変わると思うので、ぜひやってみてほしい」とは思います。絵なんて誰でも描けるじゃないですか。人間は原始時代から描いてるんだから。「どう?やってみて難しいと思ったでしょ」って上に立ちたいわけではないんですよ。いや、絵なんてヘタな方がいいってこともあるわけなので、いきなりいいの描いちゃうってことも多いにありうる。それよか質の違いを体感して欲しいのです。うまくいってもいかなくても楽しいよ、絵を描くってことは。一家言ある人ならなおさら楽しいと思う。別に人に見せなくてもいいしさ。映画を撮るなんてめちゃくちゃ大変だけど、絵を描くのにお金は全然かからないですよ。今すぐできます。

だからこそ私は絵を批評する人に「描いてみたら、理解の質が変わると思うので、ぜひやってみてほしい」とは思います。絵なんて誰でも描けるじゃないですか。人間は原始時代から描いてるんだから。「どう?やってみて難しいと思ったでしょ」って上に立ちたいわけではないんですよ。いや、絵なんてヘタな方がいいってこともあるわけなので、いきなりいいの描いちゃうってことも多いにありうる。それよか質の違いを体感して欲しいのです。うまくいってもいかなくても楽しいよ、絵を描くってことは。一家言ある人ならなおさら楽しいと思う。別に人に見せなくてもいいしさ。映画を撮るなんてめちゃくちゃ大変だけど、絵を描くのにお金は全然かからないですよ。今すぐできます。

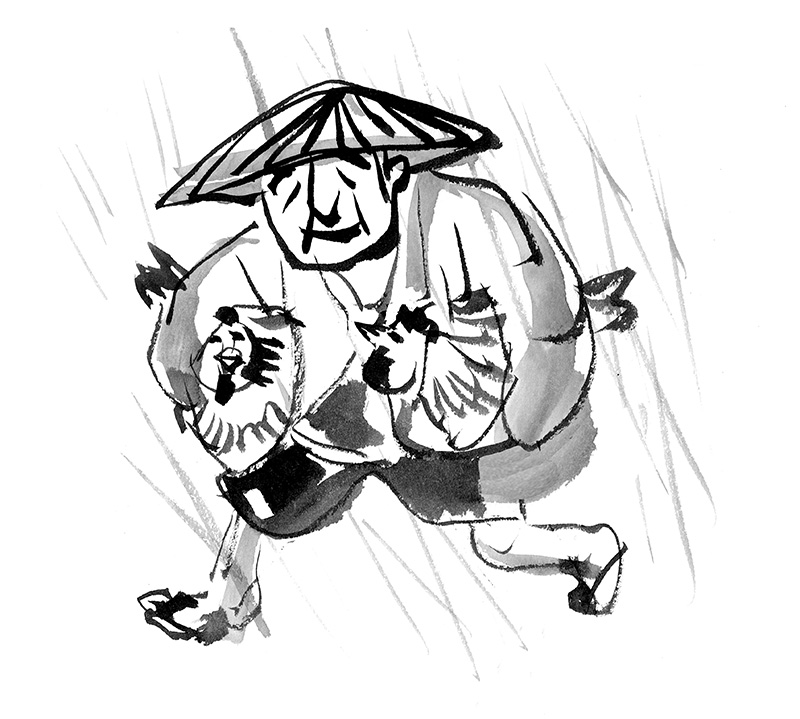

日本農業新聞で連載中の島田洋七さんの自伝的エッセイ「島田洋七の笑ってなんぼじゃ!」の挿絵から。といっても、挿絵を全部ここに載せるわけではなくて、あんまり気に入っていないのは外している。じゃあ、仕事においては気に入ってないのもオッケーにしてるわけ?と問われそうだ。確かに満足のいくまで描き直せばいいんだろうけど…自分の設定しているギリギリ合格点をすれすれクリアできればオッケーにしちゃうので、後でこうやってアップする時に外すことになる。もし同業者の方がご覧になったら、「伊野くんの合格点は低いね〜」なんて言われちゃうかもね。挿絵を描いたあたりの文章を抜き書きしていますが、そもそも気に入らない挿絵を外しているので、話が繋がらないでしょう。  堀で1時間半ほど、釣りを楽しんだら、またしても、釣果と竹竿を俺に抱えさせて帰るんや。俺の心の中に疑問符が浮かんできた。そこで、先生に聞いてみた。「先生、これって二人乗りちゃうん?」

堀で1時間半ほど、釣りを楽しんだら、またしても、釣果と竹竿を俺に抱えさせて帰るんや。俺の心の中に疑問符が浮かんできた。そこで、先生に聞いてみた。「先生、これって二人乗りちゃうん?」 友達と中学時代の思い出話をしてて、「中学校に行ってみよか?」ということになって、車で中学校まで乗りつけた。

友達と中学時代の思い出話をしてて、「中学校に行ってみよか?」ということになって、車で中学校まで乗りつけた。 笑いは心も体も元気にしてくれる。これは科学的にも証明されていて、免疫力がアップしたり、脳の活動が活発になったりもするらしい。そこで笑って健康になるCDをつくってみた。「笑えば医者いらず」発売中!

笑いは心も体も元気にしてくれる。これは科学的にも証明されていて、免疫力がアップしたり、脳の活動が活発になったりもするらしい。そこで笑って健康になるCDをつくってみた。「笑えば医者いらず」発売中! 何気なく窓からのぞいてみると、電気もつけない暗い教室の中にいたのは、理科の男の先生と美人教師と呼ばれていた音楽の先生だった。

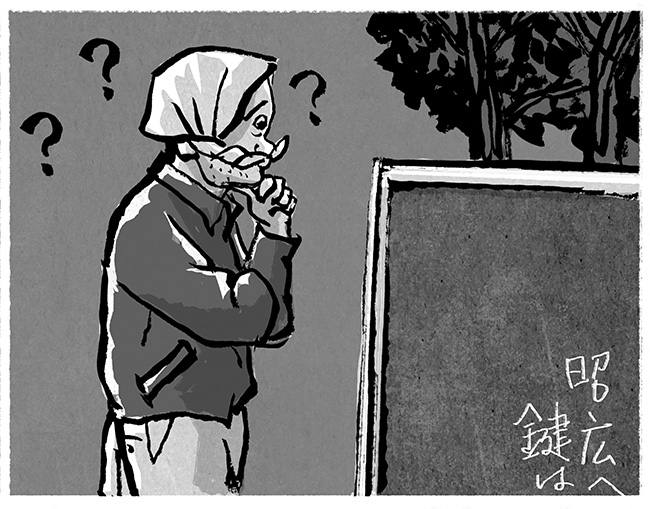

何気なく窓からのぞいてみると、電気もつけない暗い教室の中にいたのは、理科の男の先生と美人教師と呼ばれていた音楽の先生だった。 相合い傘の黒板は、俺とばあちゃんの伝言掲示板として大活躍した。ある日、学校から帰ってくる。ーー昭広へ。鍵は玄関の植木鉢の中です。ばあちゃんとでかでかと書いてあるんや。

相合い傘の黒板は、俺とばあちゃんの伝言掲示板として大活躍した。ある日、学校から帰ってくる。ーー昭広へ。鍵は玄関の植木鉢の中です。ばあちゃんとでかでかと書いてあるんや。 俺は一目散に駆け寄って叫んだ。「先生! 俺の特急券と2千円がない!」

俺は一目散に駆け寄って叫んだ。「先生! 俺の特急券と2千円がない!」 先生は俺を職員室まで連れていった。そして、自分の財布から5千円札を差し出した。

先生は俺を職員室まで連れていった。そして、自分の財布から5千円札を差し出した。 91歳になった今は「最近、バイク乗れんようになったし、自転車乗ってる」「先生、自転車のほうがよけ危ないで!」 言うても笑ってる元気な91 歳(笑)。

91歳になった今は「最近、バイク乗れんようになったし、自転車乗ってる」「先生、自転車のほうがよけ危ないで!」 言うても笑ってる元気な91 歳(笑)。 気になった俺は、普段あまり誰も来ない相撲道場の裏に久保を呼び出した。「修学旅行なんで行かんと?」

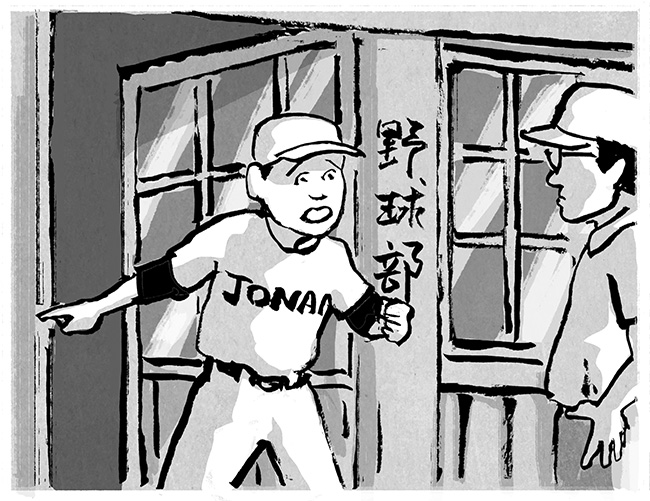

気になった俺は、普段あまり誰も来ない相撲道場の裏に久保を呼び出した。「修学旅行なんで行かんと?」 3年間、一緒に頑張ってきた野球部員全員で、一人も欠けることなく修学旅行に行きたかった。そこで、野球部員を集めて相談した。

3年間、一緒に頑張ってきた野球部員全員で、一人も欠けることなく修学旅行に行きたかった。そこで、野球部員を集めて相談した。

みんなでワイワイと楽しんでたところで、急に部屋のふすまが開いた。補導の先生や。

補導の先生は、自分の部屋に帰るのかトイレにでも行くのか、とにかくほろ酔い気分で、廊下をふわふわと歩いている。

補導の先生は、自分の部屋に帰るのかトイレにでも行くのか、とにかくほろ酔い気分で、廊下をふわふわと歩いている。

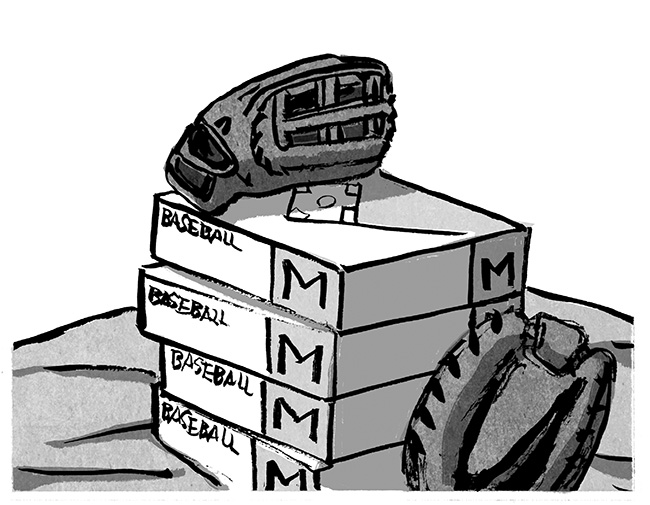

そこから出てきたのは、真っさらのキャッチャーミットとファーストミット、それにボールが4ケース。そこで俺は思い出した。久保は修学旅行に行くとは言わんかったことを。

そこから出てきたのは、真っさらのキャッチャーミットとファーストミット、それにボールが4ケース。そこで俺は思い出した。久保は修学旅行に行くとは言わんかったことを。 「おまえ、答案用紙、拾たんか?」どこにそんなもんが落ちてるねん!「カンニングしたんか!」やのうて、「拾たんか?」はないやろ(笑)。なんでこんな好成績をおさめられたかというと、運とカンや!

「おまえ、答案用紙、拾たんか?」どこにそんなもんが落ちてるねん!「カンニングしたんか!」やのうて、「拾たんか?」はないやろ(笑)。なんでこんな好成績をおさめられたかというと、運とカンや! あのときのように、見せびらかしたかった気持ちもあったんやけど、みんなから「よかったな!」と言われたかったんや。そうすることで、ほんまにかあちゃんがやって来るという喜びをかみしめたかったんやと思う。

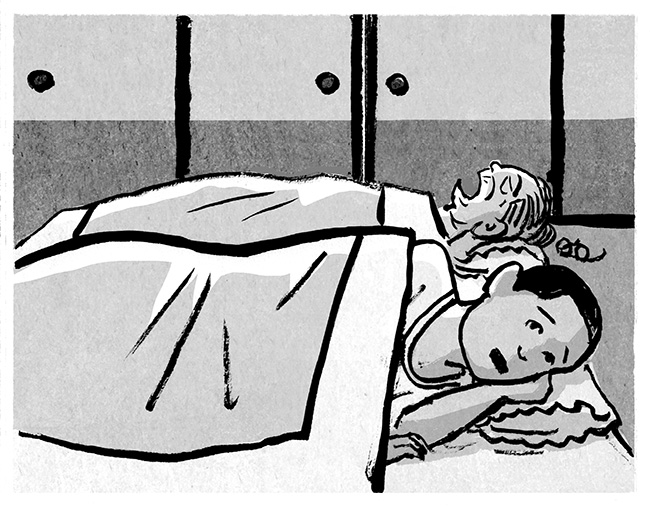

あのときのように、見せびらかしたかった気持ちもあったんやけど、みんなから「よかったな!」と言われたかったんや。そうすることで、ほんまにかあちゃんがやって来るという喜びをかみしめたかったんやと思う。 ちょっとウトウトしては、かあちゃんが来た夢を見て目が覚める。「なんや、夢やったんか」とがっかりして、またウトウト。

ちょっとウトウトしては、かあちゃんが来た夢を見て目が覚める。「なんや、夢やったんか」とがっかりして、またウトウト。 「昭広、頑張れ~!」かあちゃんの声や!それも、今まで聞いたことのない大きな声やった。頭を上げて、家のほうを見ると、一生懸命叫びながら手を振っているかあちゃんが見えた。

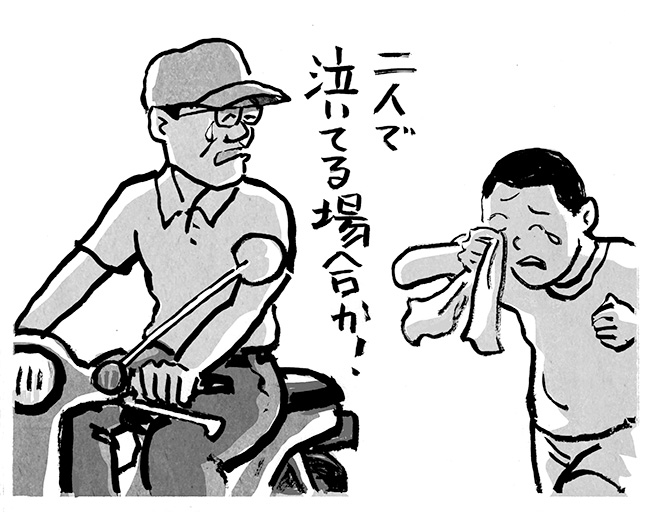

「昭広、頑張れ~!」かあちゃんの声や!それも、今まで聞いたことのない大きな声やった。頭を上げて、家のほうを見ると、一生懸命叫びながら手を振っているかあちゃんが見えた。 「二人で泣いてる場合か! もっとスピード上げて頑張れ!」先生は、そう言って俺にタオルを投げつけた。

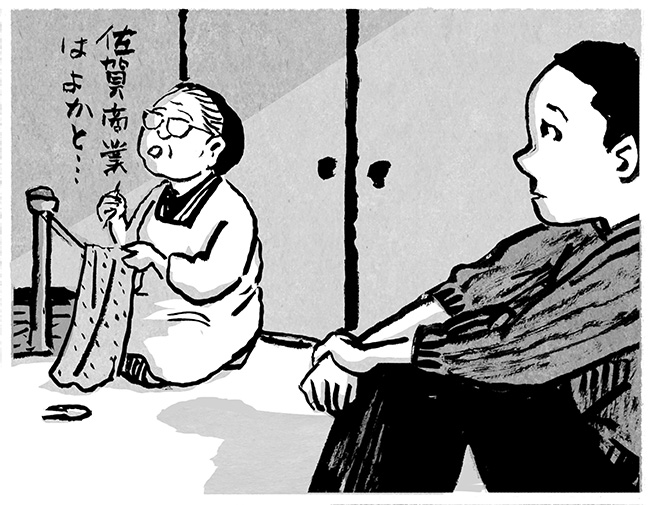

「二人で泣いてる場合か! もっとスピード上げて頑張れ!」先生は、そう言って俺にタオルを投げつけた。 佐賀商業高校は、ばあちゃんちから歩いてすぐの高校。ここも野球の強豪校で、もし広陵に落ちたら、俺は佐賀商業に推薦入学することになっていた。ばあちゃん、なんでや?

佐賀商業高校は、ばあちゃんちから歩いてすぐの高校。ここも野球の強豪校で、もし広陵に落ちたら、俺は佐賀商業に推薦入学することになっていた。ばあちゃん、なんでや? 「佐賀商業は、よかと!」独り言のように、そう、つぶいた。けど、そう言いながらも、佐賀にいてほしいとか、広島に行くなとか、そういうことは一切言わんのよ。

「佐賀商業は、よかと!」独り言のように、そう、つぶいた。けど、そう言いながらも、佐賀にいてほしいとか、広島に行くなとか、そういうことは一切言わんのよ。 土手を歩きながら、幼い俺がばあちゃんに手を惹かれて土手を歩いている姿を想像した。

土手を歩きながら、幼い俺がばあちゃんに手を惹かれて土手を歩いている姿を想像した。 俺たち野球部員は、逃げるように花道を通り抜け、校門を走り出た。みんな大声で笑っていた。俺も思いっきり笑った。そして、笑いながら、みんなで空を見上げて泣いた。

俺たち野球部員は、逃げるように花道を通り抜け、校門を走り出た。みんな大声で笑っていた。俺も思いっきり笑った。そして、笑いながら、みんなで空を見上げて泣いた。 「ばあちゃん、俺、行くよ」「はよう、行け」「今まで。8年間、ありがとう」「はよう、行けて……あぁ、もう水が……」背中越しにばあちゃんの顔を覗き込むと、ばあちゃんは泣いていた。

「ばあちゃん、俺、行くよ」「はよう、行け」「今まで。8年間、ありがとう」「はよう、行けて……あぁ、もう水が……」背中越しにばあちゃんの顔を覗き込むと、ばあちゃんは泣いていた。 ばあちゃん、俺がいなくなっても大丈夫やろか。 アラタちゃんに何かあったら、どうしよう。

ばあちゃん、俺がいなくなっても大丈夫やろか。 アラタちゃんに何かあったら、どうしよう。 卒業式では、校長先生も式辞で俺や野球部のことを話してくれた。

卒業式では、校長先生も式辞で俺や野球部のことを話してくれた。 特急かもめがホームに着いた。これで、佐賀ともお別れや。そんな気持ちで、座席に座って、車窓に流れる佐賀の風景をぼんやりと見つめた。

特急かもめがホームに着いた。これで、佐賀ともお別れや。そんな気持ちで、座席に座って、車窓に流れる佐賀の風景をぼんやりと見つめた。 今でも、あの頃のかあちゃんと俺と同じ年格好の母親と子どもを見ると、俺は目頭が熱くなるねん。

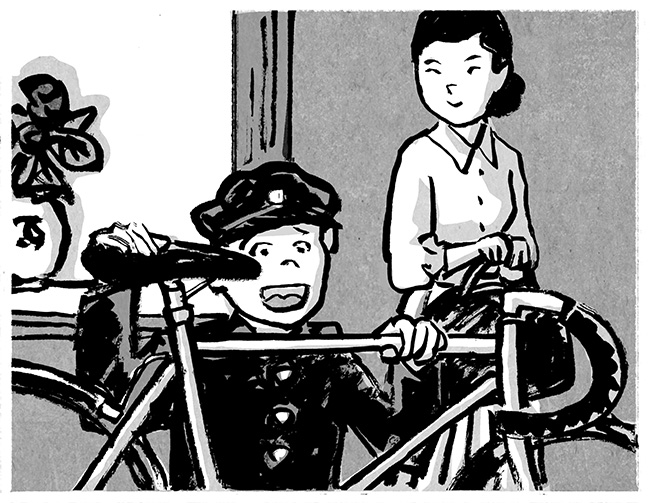

今でも、あの頃のかあちゃんと俺と同じ年格好の母親と子どもを見ると、俺は目頭が熱くなるねん。 俺は喜び勇んで玄関の戸を開けた。ビックリした。だって、そこにピカピカの真っさらの自転車が置いてあったからや。

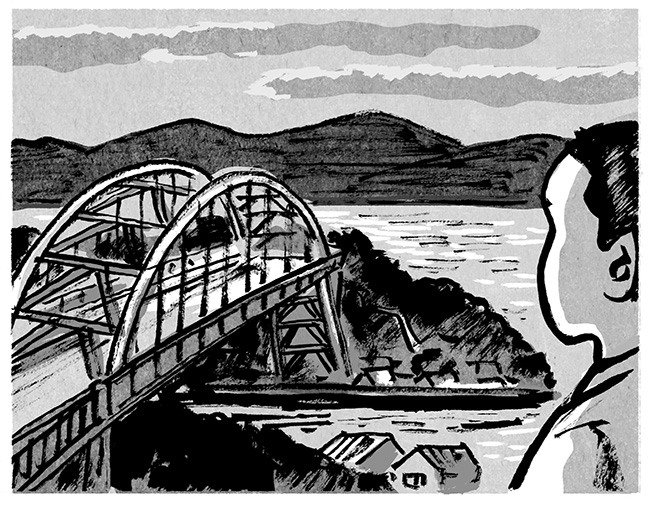

俺は喜び勇んで玄関の戸を開けた。ビックリした。だって、そこにピカピカの真っさらの自転車が置いてあったからや。 小高い丘に登って、瀬戸の夕焼けを背景に音戸大橋を眺めた。オレンジ色から、紫色に空が変わっていく様は、今でも思い出せるくらいにきれいやった。

小高い丘に登って、瀬戸の夕焼けを背景に音戸大橋を眺めた。オレンジ色から、紫色に空が変わっていく様は、今でも思い出せるくらいにきれいやった。 翌朝は朝早く起きて、かあちゃんの家に戻った。かあちゃんはまだ寝ていた。

翌朝は朝早く起きて、かあちゃんの家に戻った。かあちゃんはまだ寝ていた。 「8年前、おまえの背中を押して汽車に乗せて…。ごめんね。でも、かあちゃん、ああするしかなかったんよ」

「8年前、おまえの背中を押して汽車に乗せて…。ごめんね。でも、かあちゃん、ああするしかなかったんよ」