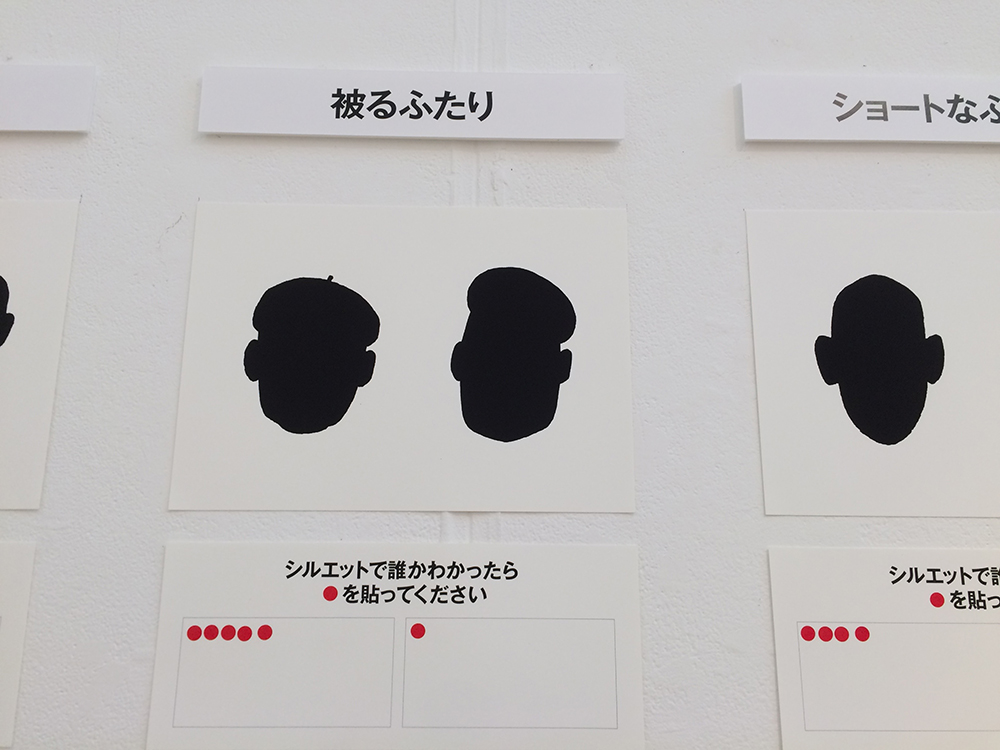

人形町ヴィジョンズの展覧会『風刺画ってなに?』無事終わりました。

お越しいただいた皆さまありがとうございます。来てくれなかった人は絶交!と言いましたが、あくまで来てほしい一心で書いた戯言でありましす。そんな心の狭い男ではありません。まーまー狭いけど。

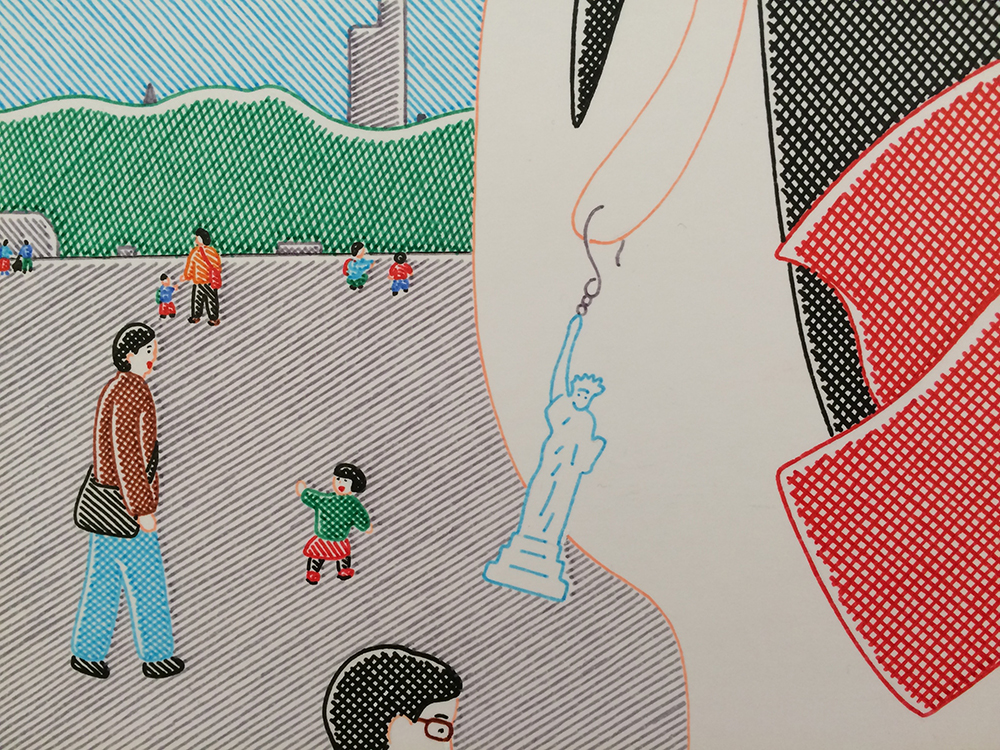

タイトル通り、風刺画という概念を疑ってみる展示でありました。風刺画のど真ん中を期待された方は「これは風刺画と言えるの?」という感想をお持ちになったかもしれません。しかし、概念を疑っているのだから、ど真ん中より周辺に可能性を探ることになるでしょう。会場全体には風刺画へのゆる〜い提案や、風刺画の自由があったと自負しております。また、この展覧会は一人でやるよりも、グループでやったほうがよい企画だとも思いました。サロンに落選した画家たちが開催した「第一回印象派展」はグループ展でなければなりませんでした。運動だからです。運動は一人でやるよりみんなで声をあげたほうが強いのです。グループ展はすべてかくあれかし、です。

さて、通常運転に戻りまして、仕事の自慢話です。

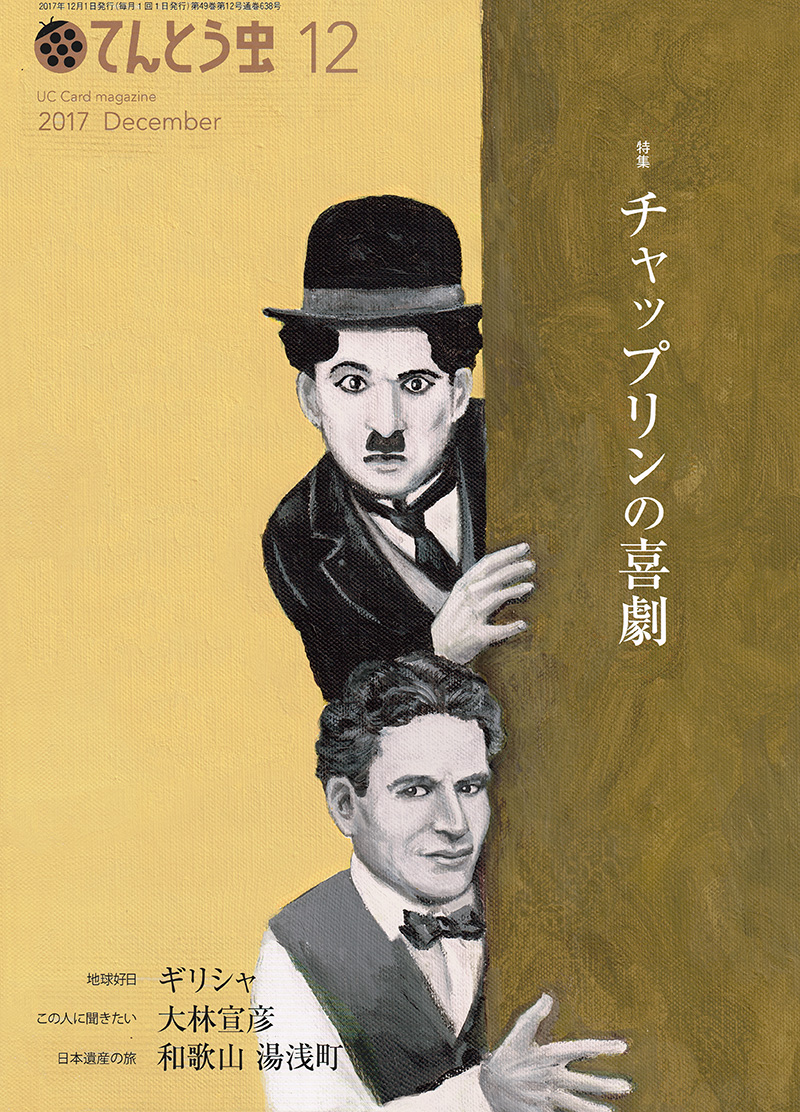

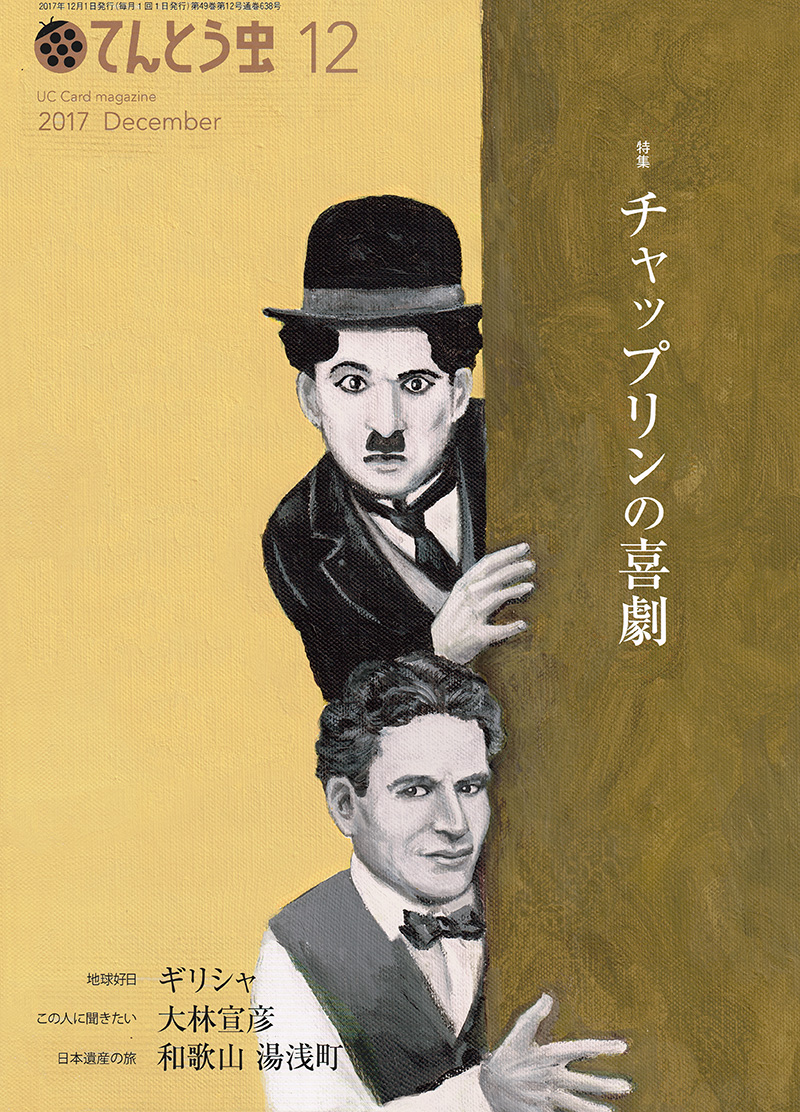

「てんとう虫」というUCカードの会員誌の表紙を描きました。チャップリン特集です。

映画「キッド」のワンシーンのもじりで、子どもの代わりに下にいるのは素顔のチャップリン。画像検索してください。チャップリンはイケメンです。

イケメンというのは顔が整っているから似顔絵がむずかしいです。

この手の描き方は、資料写真を見ながら愚直に描くのみ、なんですが、素顔の方は丁度いい角度の写真がなかったので幾つかの写真を頭の中で合成して描いています。だから余計に似顔絵が微妙…あ、言っちゃった、微妙じゃなくてむずかしい。

素材をコラージュしているような描き方で、ほとんど個性のようなものは出ません。「オレじゃなくってもいいかも」「でもオレに頼まれたんだ」オレ、オレ、オレ…オレに執着しすぎるとみっともないので、この辺で。ではまた!

風邪ひいちゃって、なかなか治らなくて、ただいま展示期間中につき、ギャラリーに出向いたりしているうちに、いろいろやることも溜まってしまったので、今週のブログは一回休み……という更新をしてしまいました。

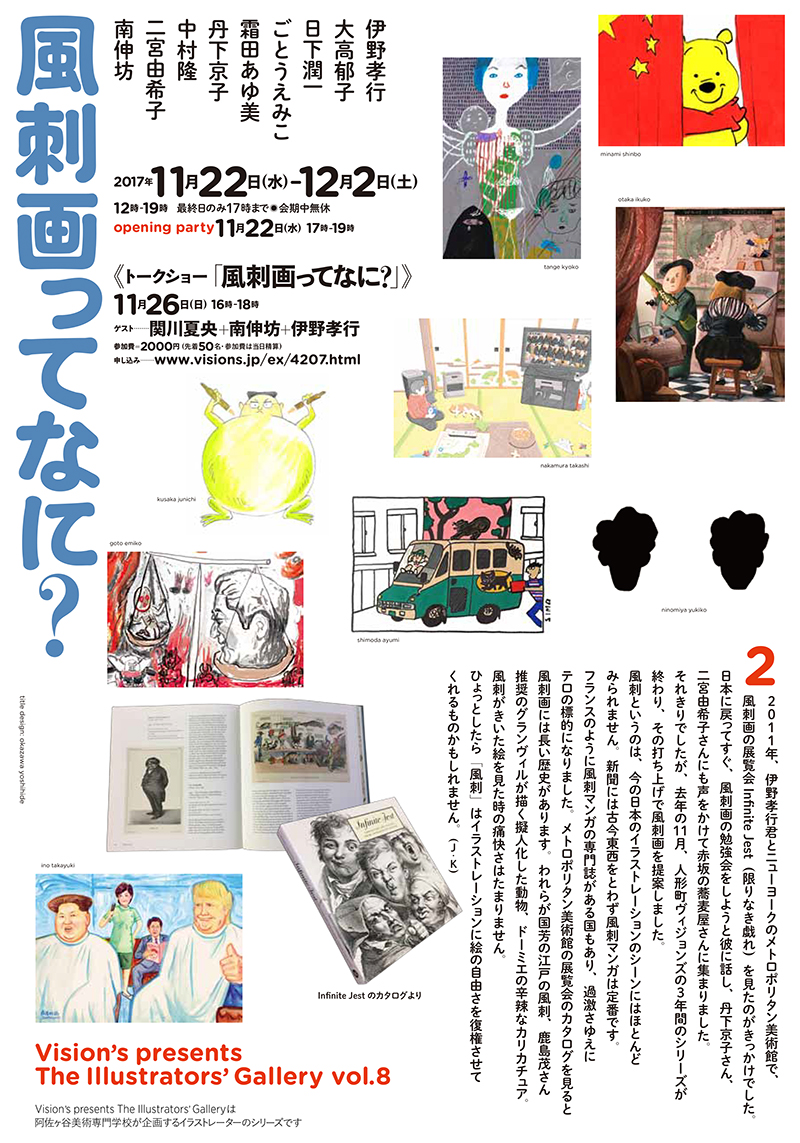

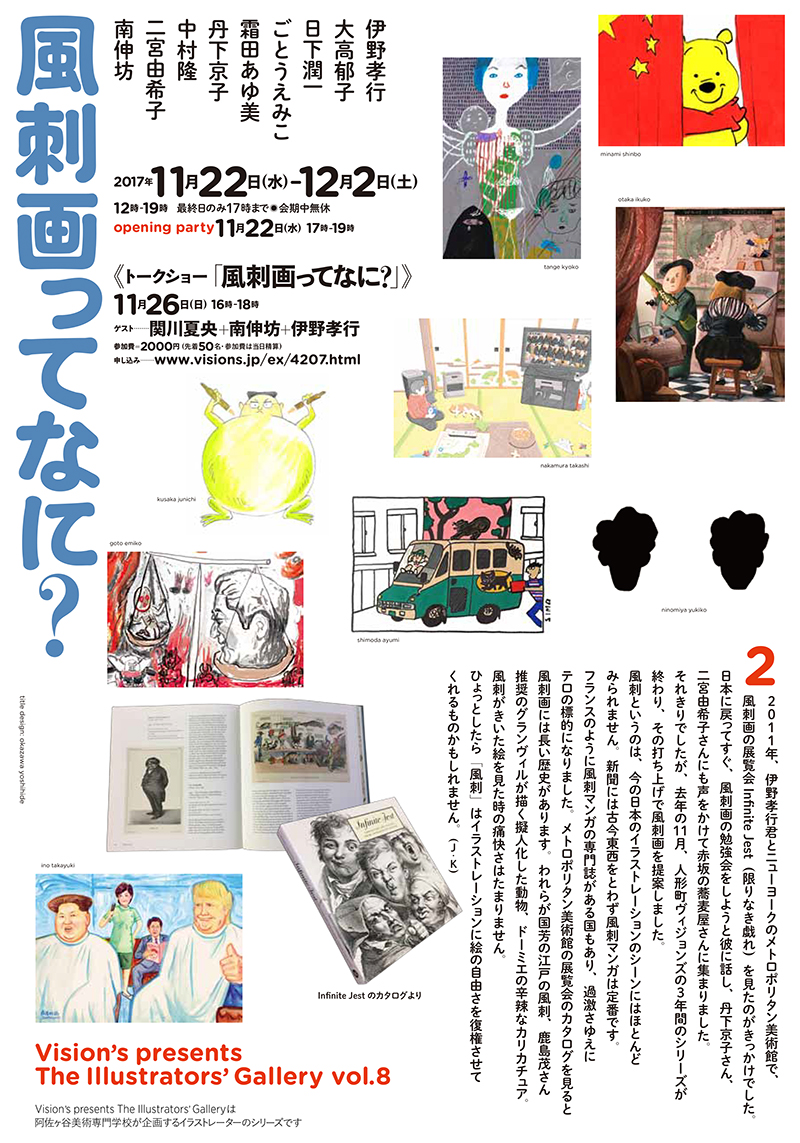

『風刺画ってなに?』っていう展覧会が来週からはじまりますっ!

イマドキ、風刺画の展覧会なんて誰もやらないでしょ?

いや、なに、ネットにはいっぱい、風刺画というのか、ポンチ絵っていうのか、クソコラっていうのか、上がってるんですけどね。そうやってみんなで息抜きして楽しんでるんです。健康的なことではないですか。

でも、僕は風刺画って、好きじゃないんだよ。風刺画ってだいたいは面白くないんだもん。面白い風刺画は好き。宮武外骨の「滑稽新聞」とか。あ、全然関係ないけど、明治時代に「なまいき新聞」というのもあったみたい。内容は知らないけど、いい名前だ。

明治時代ってさ、言論の自由がそんなにないから、命がけじゃん。今だってそういう国は結構あるだろうけど、そこで風刺画描くのはスリルあるよね。日本で描いたって、なにも起こらないよ。だから面白くないのか。

いや、そういうことじゃないんだよな。なんだろう風刺画=政治風刺漫画だというイメージが僕は嫌いなのかも。基本的に毒のある絵は大好物です。

面白くない風刺画は、善悪二元論みたいになっちゃってるのがつまんない。

たとえば、個人と全体は必ず矛盾するでしょ。

もし無人島から10人が脱出するために、9人乗りの舟しかなかったら、どうするの?誰か一人選んで、みんなのために犠牲になれって言うの?それともみんなで船に乗らずに、無人島で飢えて死ぬの待つの?それとも沈むの覚悟でみんなで漕ぎ出すか…自分は船に乗ってる方か、乗れない一人の方か。基本的にこの構造は変わらないと思うんだけどな、国でも、地球でも。

そういう矛盾に向き合わなきゃいけないリーダーとして、トランプは最悪なやつだ。でも人間ドナルド・トランプを見てると、うっかり「ちょっと面白い……」って思っちゃうじゃん。金正恩とかも、実の兄を殺して、側近のおじさんも粛清して、戦国時代か!?ってやつだけど、本人見てると、うっかり「ちょっと面白い……」って思っちゃうじゃん。あと、北朝鮮の女性アナウンサーのアジテーションのような喋り方ってクセになるなとか。

深沢七郎さんはこう言っている「こっけい以外に人間の美しさはないと思います」。

人間は本質的に何の意味もない存在だけど、政治というのは正反対に意味を植え付けてくる。

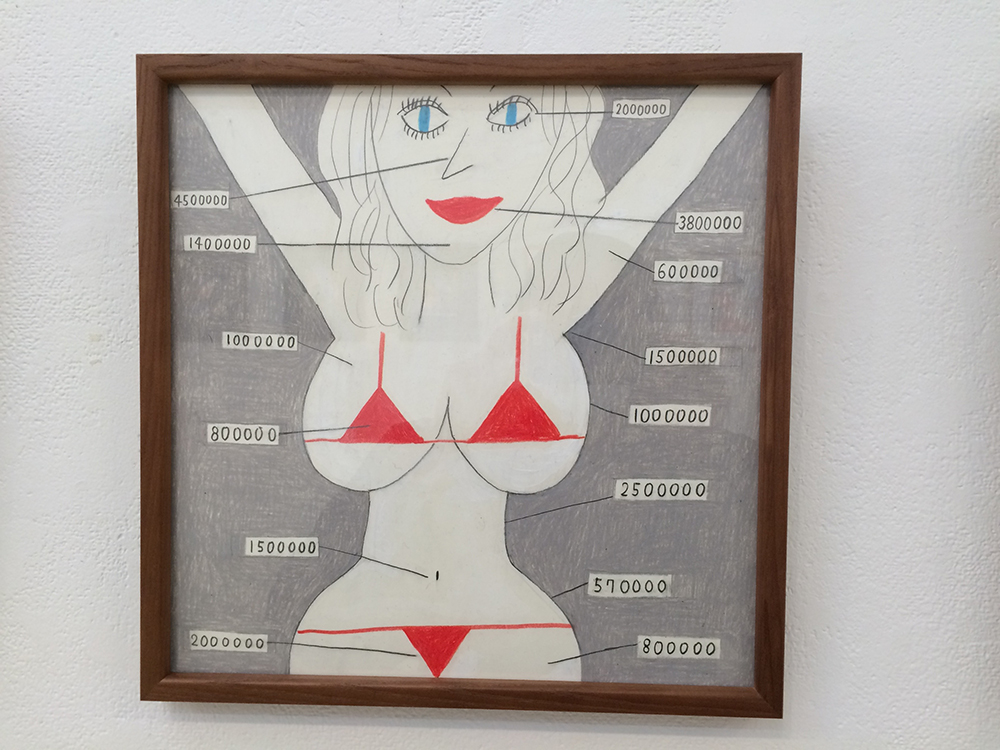

僕が描くとしたらこんな風刺画かなぁ〜。

タイトルは「床屋政談」って言うんだけど、どうでしょうか…?

まぁ、ここに書いたのは、僕の意見であって、他のメンバーがどういう考えかは知らない。だから、展覧会のタイトルも『風刺画ってなに?』になってるわけでね。

政治家の絵なんて描くつもりなかったんだけど、DM用に先に一枚描かなくてはいけなくて、妙にサービス精神出して、描いちゃったよ……。

だから他の作品は、こういうのじゃない。風刺画って本当はもっともっと幅広いものなんだし。

26日のトークショーでは、いろんな風刺画的作品をスクリーンに写し出してしゃべる予定です。

というわけで、最近、毎回ブログではよろしく、よろしく、と言ってますが、今回もどうかひとつよろしくお願いいたします。

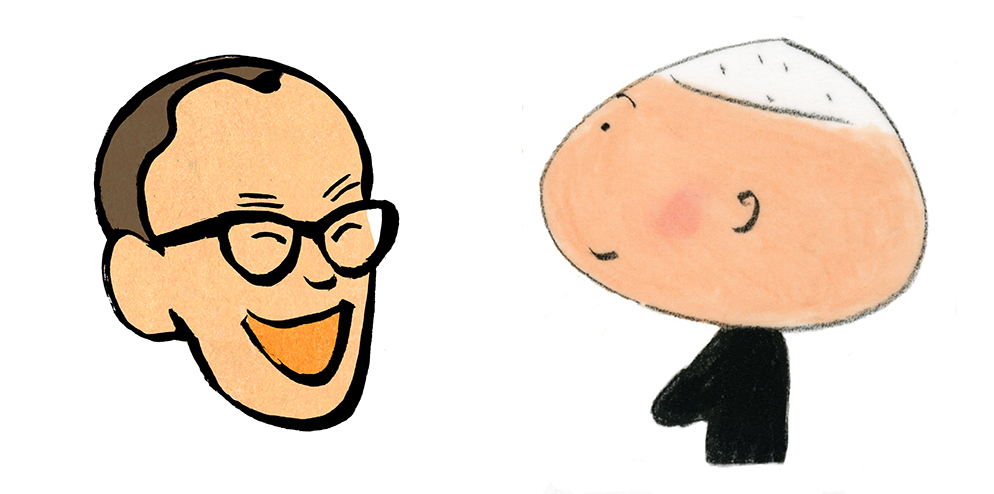

玄光社の「イラストレーションファイルweb」で南伸坊さんとの対談『イラストレーションについて話そう』がはじまりました。

伊野孝行×南伸坊「イラストレーションについて話そう」click!

11月1日に第1回ー①、2日に第1回ー②、昨日6日に第1回ー③が更新されています。ちょこちょこ小出しにするこのやり方を、「ほぼ日」方式というのだとか……。しばらくのお付き合いをお願いいたします。

というわけで、今日は『イラストレーションについて話そう』について話そう、と思います。

実はこの連載、玄光社のMさんに「イラストレーション史みたいなものを書いて欲しい」って、僕が頼まれて、当初は自分一人で書く予定だったんです。

でも、真面目なイラストレーション史みたいなのって、僕は書けないし、書くつもりもないし。「みたいなの」って言ってるから、Mさんも教科書みたいなのは望んでないとは思いました。

一般に美術史の中で語られる絵も、9割以上は、イラストレーションと言っても差し支えないですよね。

なんでかっていうと、イラストレーションが「絵の役割」「絵の機能」という意味を指し示す言葉にすぎないから。また、シュルレアリスムのような芸術運動だって、モロにイラストレーションに影響を与えているわけなので、自分の興味の及ぶところをあちこち飛びながら、漫談のような形で書こうと思ってたんです。

でも、困ったことに、1960年代の日本のイラストレーション(という言葉が使われだした)黎明期には、僕は生まれてすらいない。その後、ブワ〜ッ!って盛り上がる70年代80年代も、まだ子どもだった。その時代のことをよく知ってる方はまだ現役でピンピンしているので、迂闊なことは書けないなぁ……って。

それに現代史パートって、すべての当事者みなさんに好印象のまま書き終わるって、ほぼ不可能じゃないですか。あっちを取り上げて、こっちを取り上げないとか……だいたい、僕は「お前が言うな」って立場だし。また「生意気な」って言われちゃうだろうし。こまった、こまった、こまどり姉妹……。

伊野孝行画「小村雪岱shoots鈴木春信」

あ、そうだ、その辺の時代は、実際見てきた人との対談にしようと思って、とある酒席で南伸坊さんにそれとなく、「書くの気をつかってしまうし、難しいです」と言ったんです。「それじゃあ、二人で対談しよう」と案の定、向こうから言ってくれたので、助かりました。

で、家に帰って、その日の深夜「いや、そのパートだけ、対談してもらうんじゃなくて、全部対談でいいんじゃね?」と思ったのです。責任が半分になるしね。

というよりも、僕は南伸坊さんと絵の話をするのが、至福の時間だから、それが定期的にできるからいいなぁ、というのがまずあったし、あと、僕が、絵の話を書いたりするようになったきっかっけも伸坊さんだから。

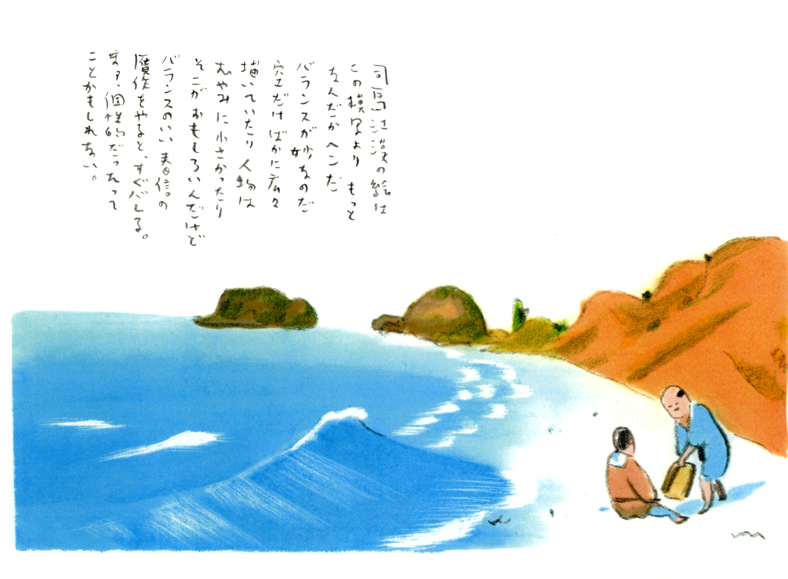

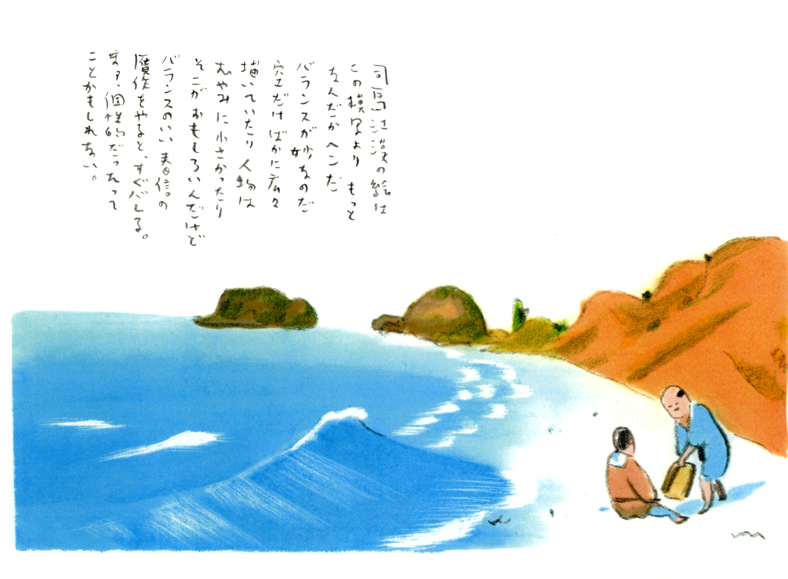

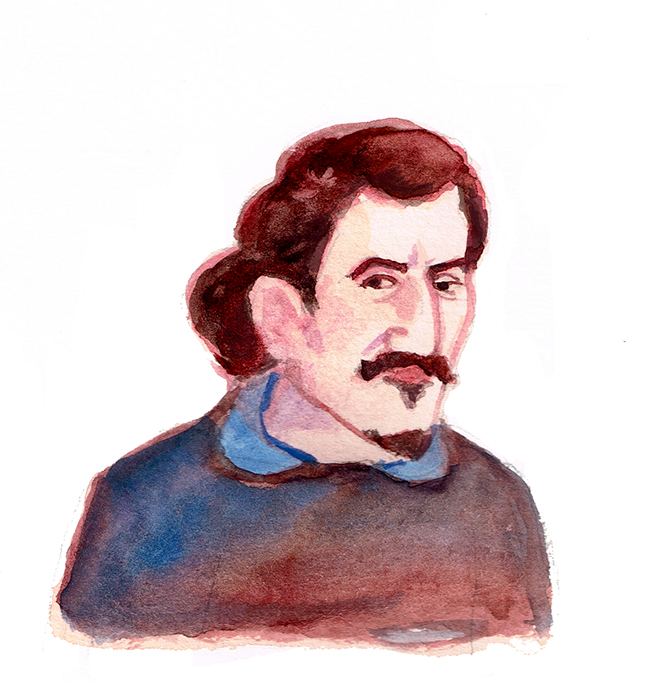

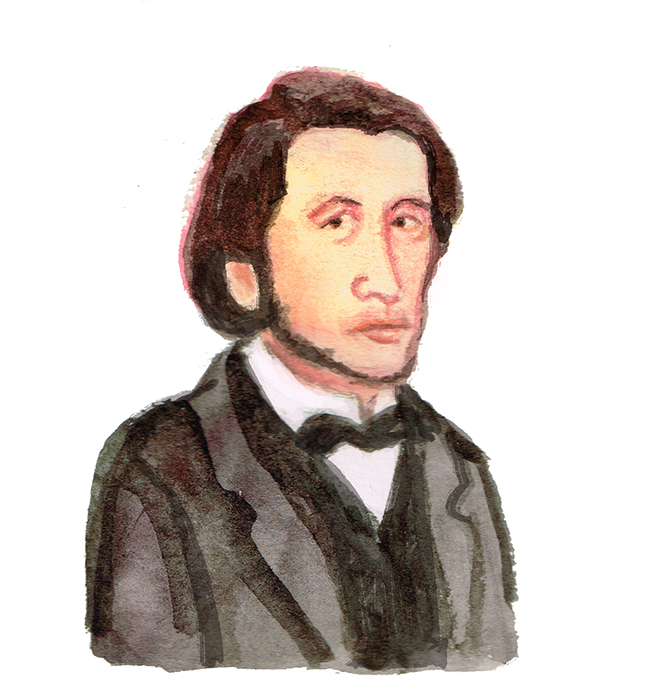

南伸坊画「司馬江漢」

変な言い方だけど、すべての人は歴史的存在なのです。

自分が絵を描こう、イラストレーターになりたい、ってはじめた時は全然そんな意識なかったけど。

自分以前にはあんな人がいて、こんな人がいて、それぞれの時代の中で生きて描いて、問題意識をもってて、みんな悩んで大きくなってるわけだよなぁ……自分が絵を描いてるうちに、溜まってきた「疑問と謎」を彼らに問いかけた時、あ、僕は歴史とつながった、と思いました。つまり歴史的存在になったわけです。

対談の冒頭で伸坊さんが「イラストレーションの歴史みたいな話って、学者がやったら全然面白くないし、プロのイラストレーターがやってもマジメになっちゃってつまんないんだ(笑)。雑談の中で出て来る話が一番面白いんだよね。」

っていきなりぶちかましてますけど(笑)、さっき言ったように、絵を描く人なら、描いてるうちに当然「疑問と謎」が自分の中に残るはずなんですよ。

要は、そこから話をはじめよう、ということですよね。

描き手は、描き手である立場を手放してはいけないと思います。それじゃぁ研究者と同じになっちゃうもん。微に入り細に入り調べて、保存し発掘する……という仕事は研究者の人にお任せしたいと思います。小村雪岱だって、そういう学芸員の人がいてくれたから、まとめて見ることができるわけですしね。

というわけで、みなさま、どうかひとつよろしくお願いいたします〜。

追記

昨日ツイッターを見てたら、明治・大正・昭和の写真@polipofawysuというアカウントの方が、昭和8年11月の朝日新聞の夕刊をアップしていたのですが、そこにたまたま小村雪岱の挿絵が載っていました。対談の中でも出てくる邦枝完二の「おせん」ですね。

昔の新聞小説の挿絵は二段分あって、大きいというのは知ってたけど、それよりびっくりするのは、絵の多さですよね。ヒトラーまでも絵なんだ。で、4コマ漫画もある。挿絵の下の主婦之友の「漬物つけ方二百種」というレタリングがめちゃめちゃ強い。挿絵の上には太平洋海上火災の広告もあって、どっちも絵的な要素が多い。

つまりなにが言いたいかというと、この紙面で目立つのは大変だ、ということ。小村雪岱の絵はブラック&ホワイトで構図にも工夫があるから、さぞかし目立ったんだろうなと思ってたけど(この日の挿絵は、それほどキメキメの絵ではないが)そんなに甘いもんじゃないね。こんなところで毎日勝負してたんだ。

名前の大きさは作家と同じである。「画」を名前の下に付けてあるから字間が狭いけど。

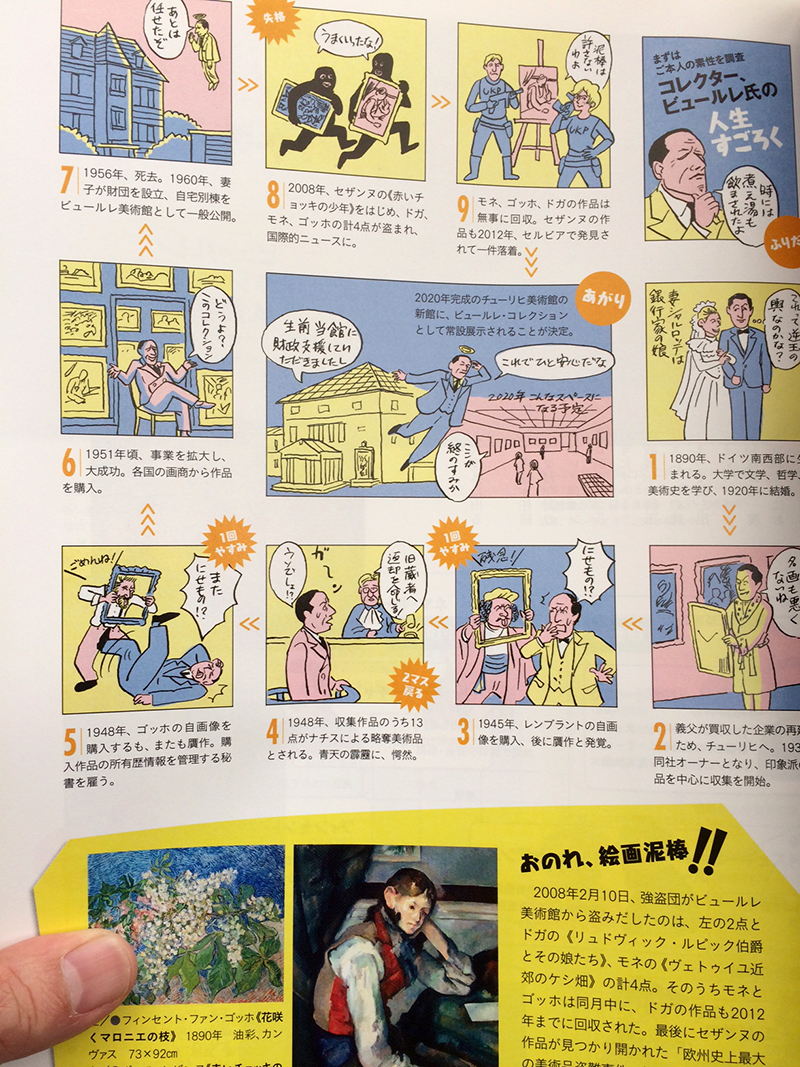

この人がビューレル氏です。泥棒に絵を盗まれました。

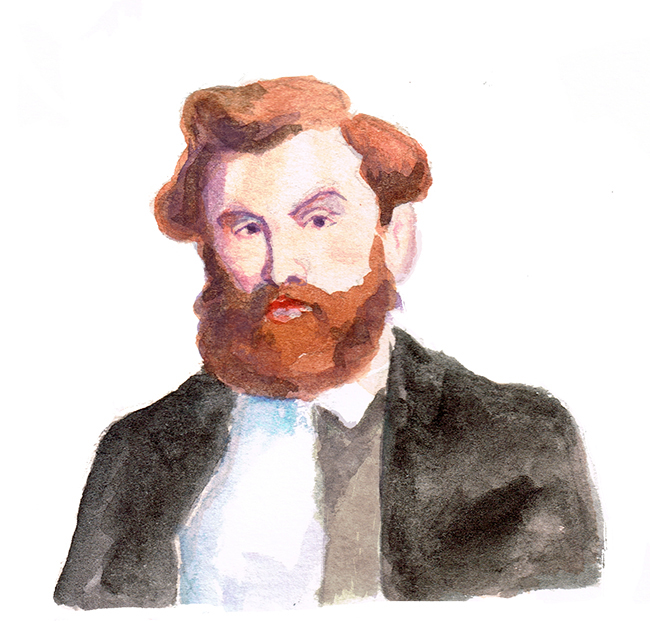

この人がビューレル氏です。泥棒に絵を盗まれました。 人物相関図のゴッホの似顔絵。可愛さあまって、なんだか情けない顔になってしまった。

人物相関図のゴッホの似顔絵。可愛さあまって、なんだか情けない顔になってしまった。 ゴーギャンの似顔絵。かっこよく描きすぎた。

ゴーギャンの似顔絵。かっこよく描きすぎた。 セザンヌの似顔絵。まぁこんなもんだろう。

セザンヌの似顔絵。まぁこんなもんだろう。 ルノアールの似顔絵。絵は豊満だが、本人は豊満タイプではない。

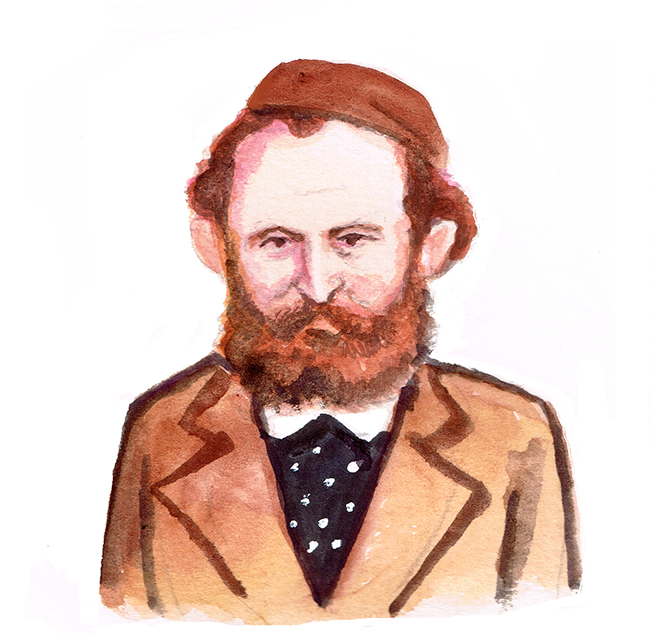

ルノアールの似顔絵。絵は豊満だが、本人は豊満タイプではない。 ピサロの似顔絵。このピサロという人の絵は、いまいち私の頭の中の印象に残りにくい。

ピサロの似顔絵。このピサロという人の絵は、いまいち私の頭の中の印象に残りにくい。 シスレーの似顔絵。シスレーの絵は好きだ。でも顔のイメージと違う。

シスレーの似顔絵。シスレーの絵は好きだ。でも顔のイメージと違う。 マネの似顔絵。マネはスマートな絵に比べて、不細工な顔だった。

マネの似顔絵。マネはスマートな絵に比べて、不細工な顔だった。 モネの似顔絵。男っぷりの良い感じ。本当はどんなん人だったか知らないけど。

モネの似顔絵。男っぷりの良い感じ。本当はどんなん人だったか知らないけど。 ドガはウマヅラであった。

ドガはウマヅラであった。