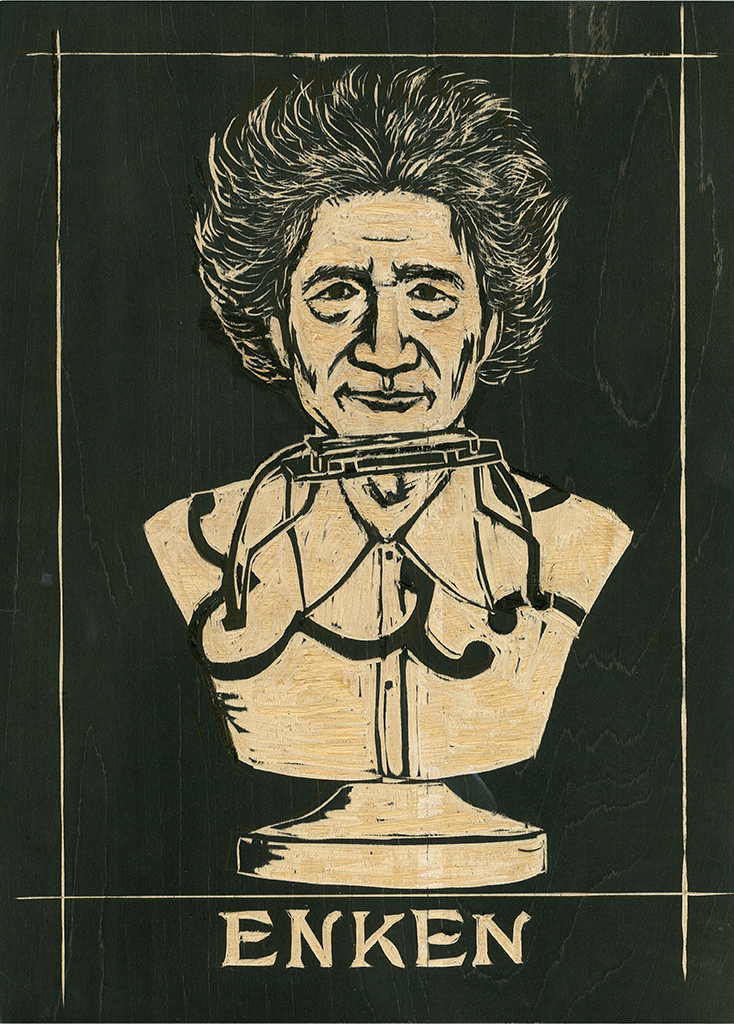

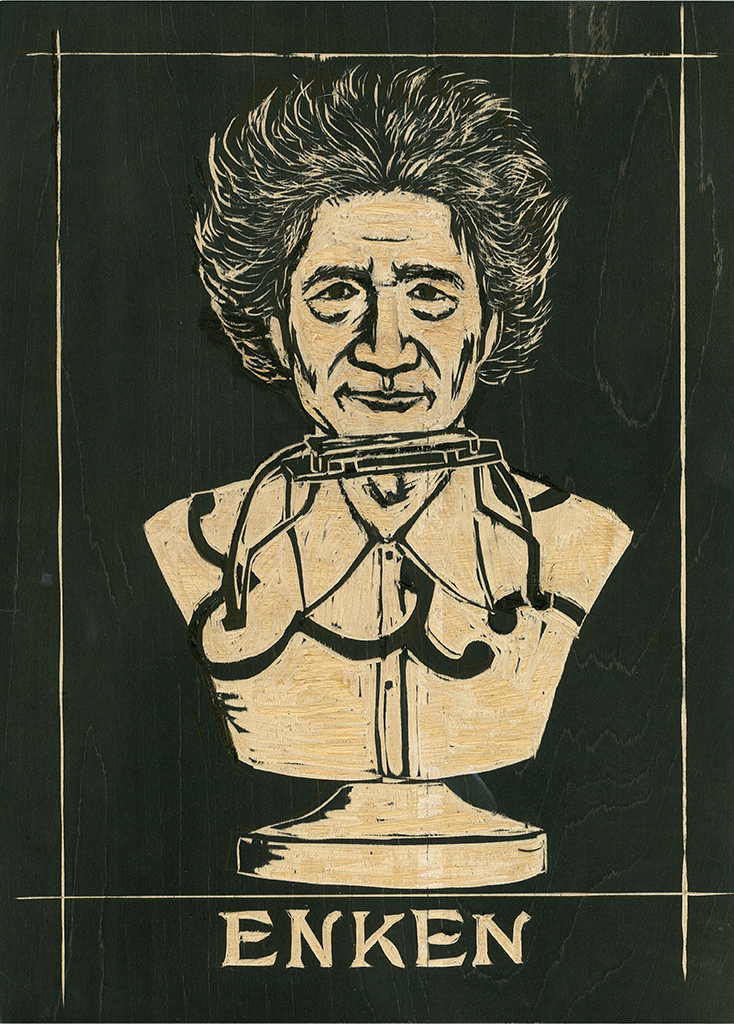

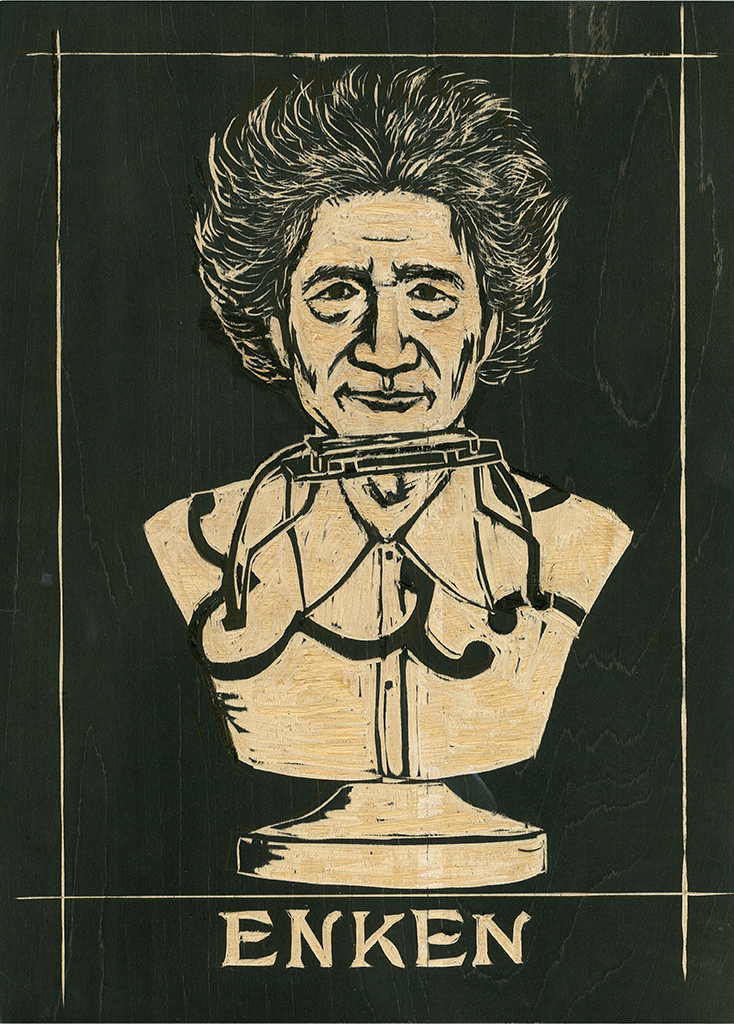

もし、僕の絵を見て、ちょっとでも「なんかおかしいんだけど、マジメ」とか「変化球のように見えて直球」とか「ジャンルがよく分からない」とか「つき放したようで、あったかい」なんていう感想を持ってくれたなら、それはみんなエンケン(遠藤賢司)さんの影響なのである。

もちろん、僕自身にもそういうところがあるから、こうなっているのだけど、エンケンさんをお手本にやってきた部分は大きい。僕は画家やイラストレーターよりも、遠藤賢司に一番影響を受けている……と、10月25日のお亡くなりになった夜に、改めて思ったのだ。

高校生の時は、お小遣いをほとんどレコードに使っていた。何かを探すように、いろんな音楽を聴いてたけど、高校2年のある日、毎週聞いていたラジオ、ケラの「FMナイトストリート」にエンケンさんがゲストで出た。遠藤賢司をはじめて知った夜。始動しだしたエンケンバンドの演奏や、代表曲をかけた。エンケンの音楽は、自分でも知らない心の奥ヒダに触れてきた。「あぁ、これだ!」と思った。

他人の作った音楽を聴いて、自分のことがスラスラわかった気になったのだ。

翌日「満足できるかな」「東京ワッショイ」「宇宙防衛軍」のCDを買った。でも、CDプレーヤーはまだ持っていなかった。CDプレーヤーを買うまでの1週間くらいはジャケットや歌詞カードを見て、念力で聴いた。実際に聴いたみたら、全曲期待を裏切らなかった。「そんなにいろいろ、他の人の音楽を聴かなくったっていいや」と思ってしまった。

(=^x^=) (=^x^=) (=^x^=)

どの曲もタイトルが素晴らしい。「輪島の瞳」「史上最長寿のロックンローラー」「俺は寂しくなんかない」「通好みロック」「不滅の男」「外は雨だよ」「壱円玉よ永遠なれ」「嘘の数だけ命を燃やせ」「いくつになっても甘かねェ!」「ド・素人はスッコンデロォ!」……特に「フォロパジャクエンNo.1」という曲は題名だけではぜんぜん意味がわからないけど、フォーク、ロック、パンク、ジャズ、クラッシック、演歌などなどのジャンルにとらわれず、「良い音楽は良い、自分の歌を創って歌って堂々と自分を主張しようよ!」という内容で、音楽ジャンルの頭文字を繋げてタイトルにしている。ワッハッハ!やっぱ最高!タイトルがいいと中身もいい。これはこの世の真実だ。

(=^x^=) (=^x^=) (=^x^=)

上京してからは、行けるライブは全部通った。ある日、友達を誘って横浜ビブレのライブハウスに行った。

ライブの終盤あたり、エンケンバンドフルボリュームの大轟音が鳴り響く中、彼はポンポンと僕の肩をたたいた。

振り返ると、彼は自分の眼を指差している。感動して泣いてるよっ!ってことだった。もちろん、俺も泣いているぜ!御涙頂戴なんて全くナシなのに、毎回胸がいっぱいになる。その時も、心のヒダは感動を包み込み、私という若者を育んでくれたと思う。

ライブが終わった後、友達が「サインをもらいに行こう」と言った。自分一人じゃそんな勇気はないので、着いて行った。エンケンさんには、友達の方が大ファンで、僕はにわかファンに見えたようで「ありがとう、はじめてきてくれたの?」って言われて、必死に訂正した。

昨年、エンケンの69歳のお誕生日(1月13日)に発売された「遠藤賢司実況録音大全[第四巻]1992~1994」という、CD9枚とDVD1枚のボックスがある。DVDは1994年の代々木チョコレートシティのライブ映像だった。あれ?なんだかこの空気感覚えてるゾ、と思ったら、当時の自分が写ってた。23歳、まだ子どもの顔だぁ〜。

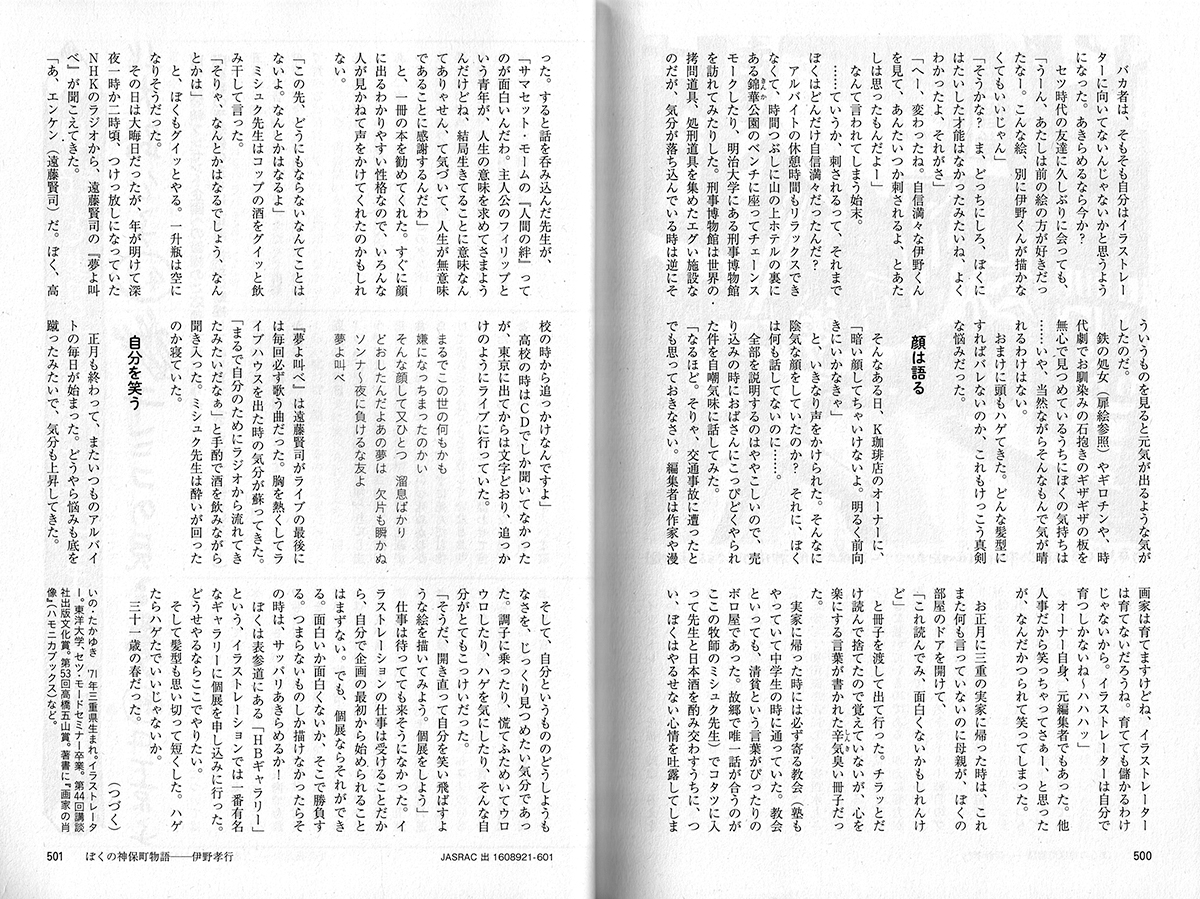

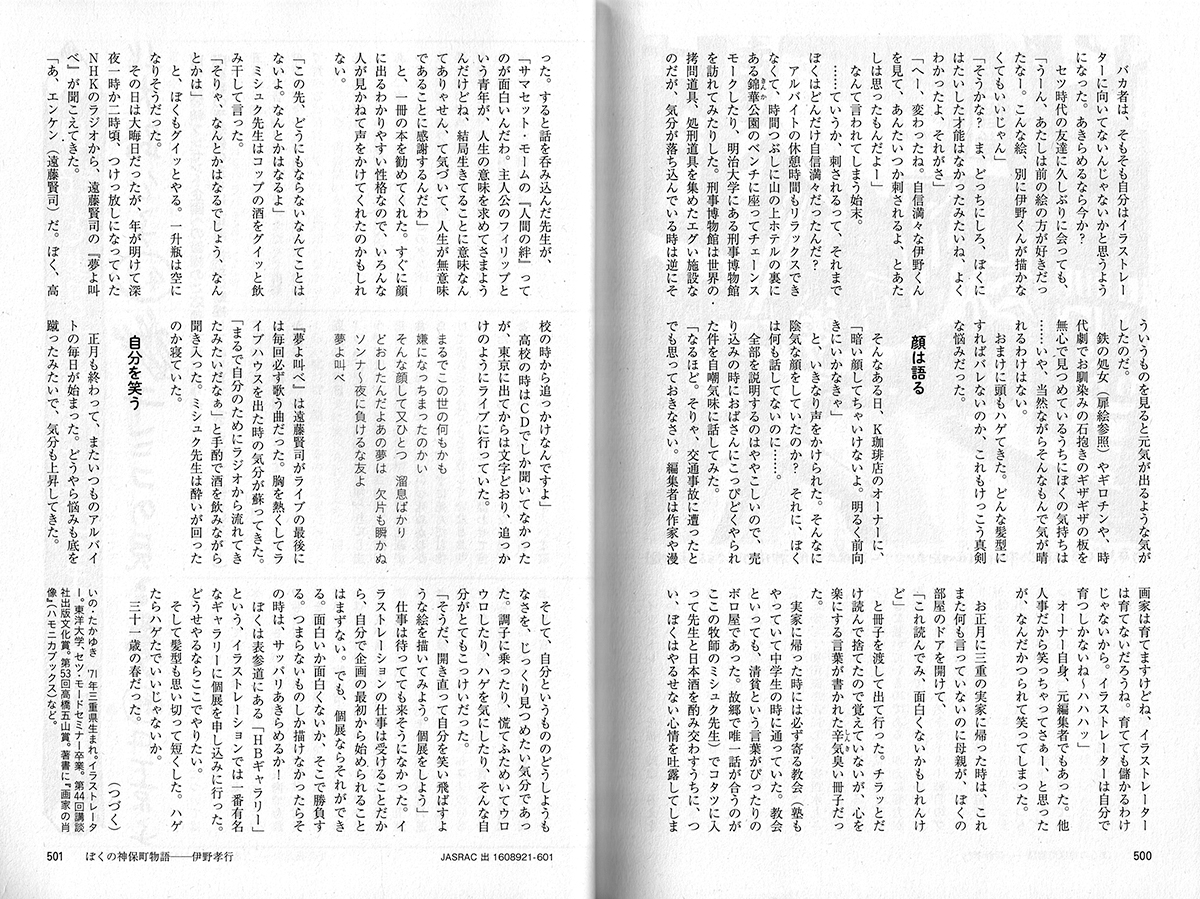

今年の初めまで「小説すばる」で連載していた自伝的エッセイ、19年間のバイト君物語「ぼくの神保町物語」にも書いたけど、こんなこともあった。絵には時々ふり落とされそうにもなるが、しがみついていなきゃ。その踏んばり時にもエンケンの歌あり。(画像はクリックするとデカくなる。)

今、僕のまわりには、直接エンケンさんと仕事をした人たちもいる。羨ましい。でも、仮にもし自分が……となると、きっと好きすぎて無理だな。スターは離れたところから見ていたい。エンケンさんと仲のいい編集者の人に演奏後に会う?って誘われたこともあるけど、やっぱり、遠慮しちゃった。

ところが……。

2010年にエンケンさんが近所に引っ越してきた。どこに住んでるかまではもちろん知らないけど、エンケンさんのブログを読んでいると、我が家から徒歩15分圏内であることは確実だ。でも、遭遇することはなかった。

僕の最寄駅は下高井戸で、駅のすぐ近くに「肉の堀田」というお肉屋さんがある。ここの揚げ物はおいしい。一昨年だったかな?ある日、コロッケを買おうと行ったら、僕の前に背の高い男の人が一人、コロッケを買っていた。遠藤賢司その人だった。あっ!あっ!目の前にいる!

「エンケンさん、ファンです!握手してください!」

……と何度も心の中で言ってたのに、お会計が終わったエンケンさんを、結局、僕は無言で見送ってしまった。もう〜、このいくじなし……。

ま、でもよかった。やっぱり近所に住んでんだぁ〜。ちなみに、エンケンさんには「おいしいコロッケ食べたいな」という曲もある。その日はお友達でも来るのか、15個くらい買っていた。

(=^x^=) (=^x^=) (=^x^=)

エンケンさんは「純音楽居士」になって宇宙旅行に出かけた。そんなわけで、エンケンさんがいなくなって寂しいにゃぁ〜。

1999年に長沢節先生がスケッチ旅行先の大原漁港において、自転車でつっころんで、亡くなった時のことをフト思い出してしまう。自分が自分になるまでの、光と栄養をくれた太陽のような人がいなくなるって、とっても悲しい。でも、この世からいなくなっても、自分の大きな灯台であることにはぜーんぜん変わりはない。

「エンケンさん、どうもありがとうございました!」

お礼を一言を言いたかったのです。

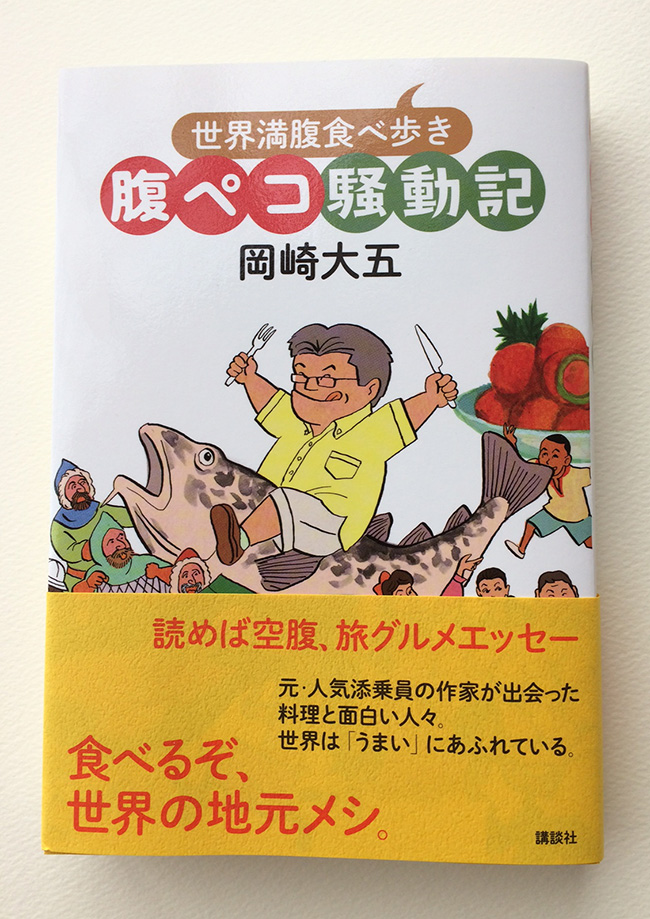

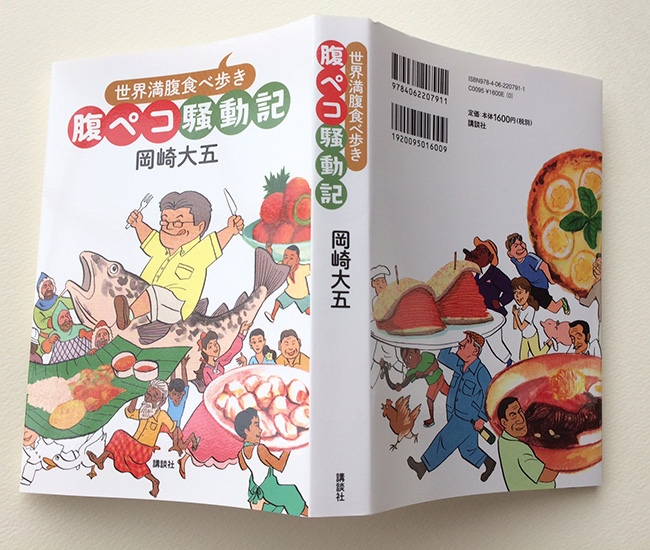

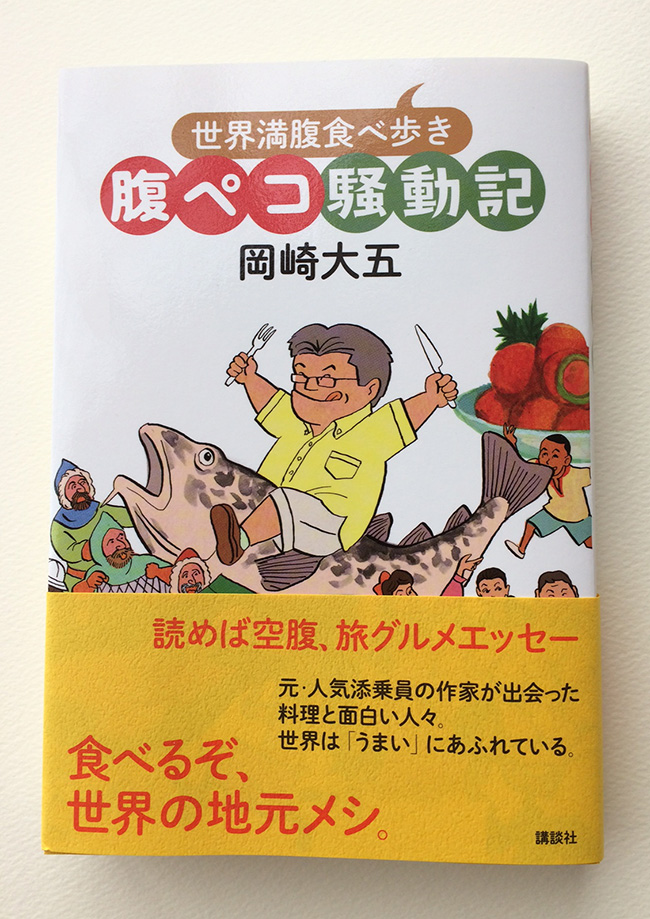

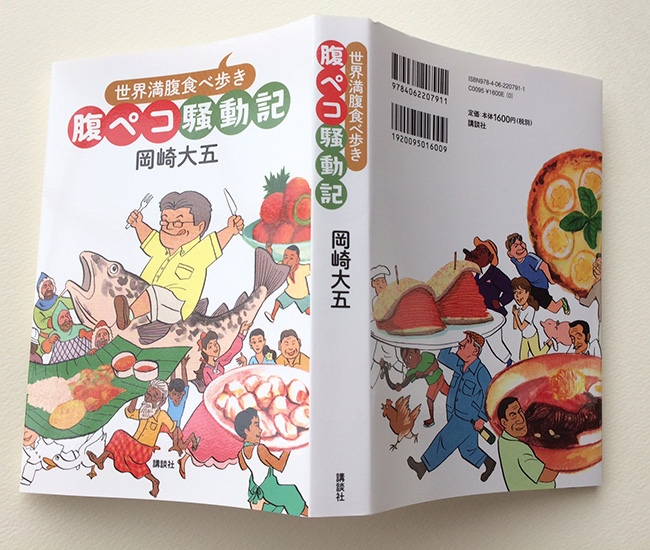

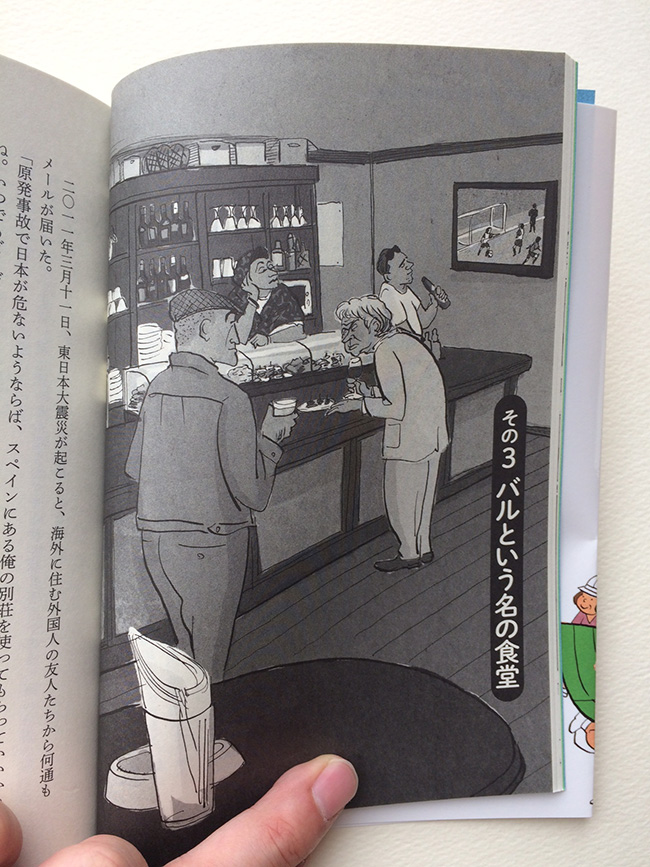

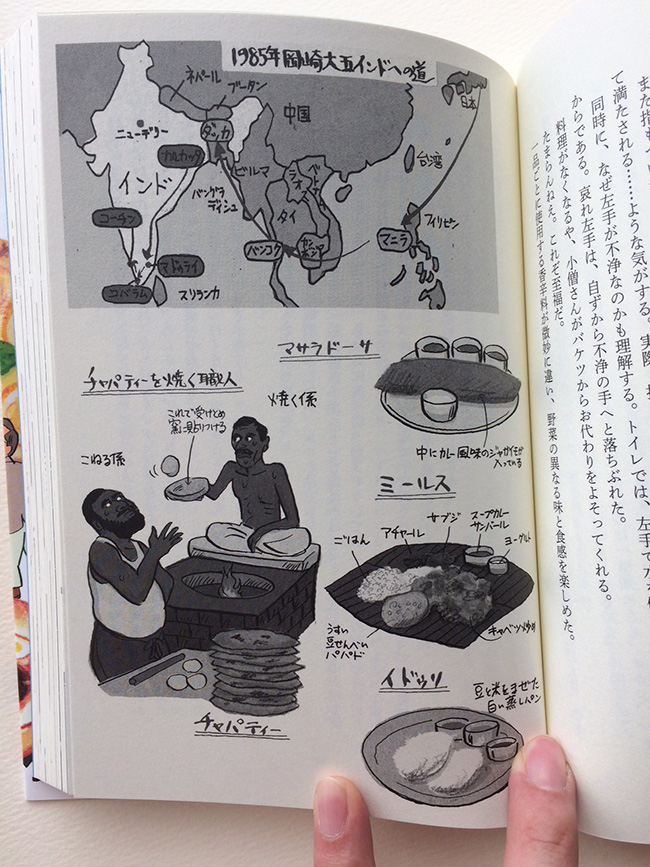

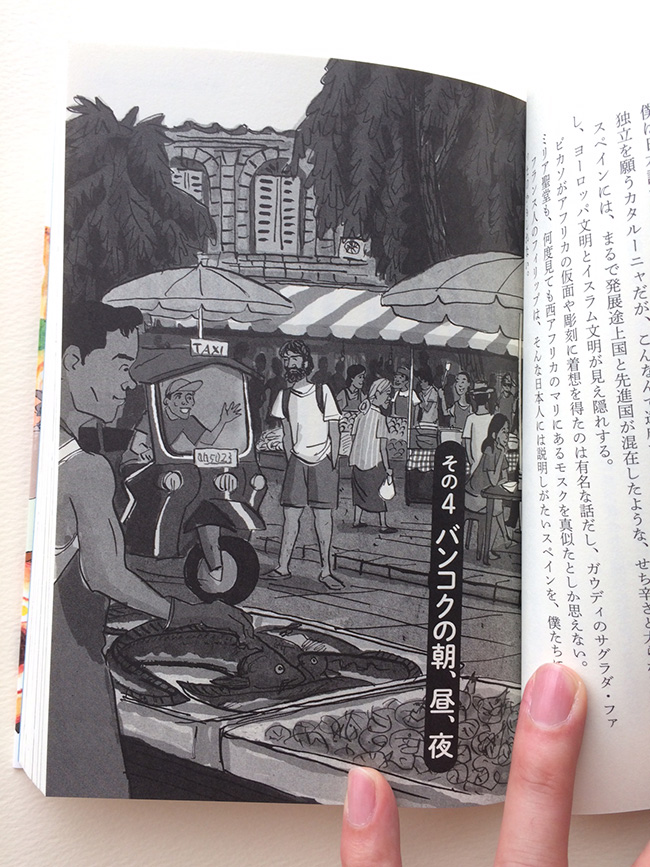

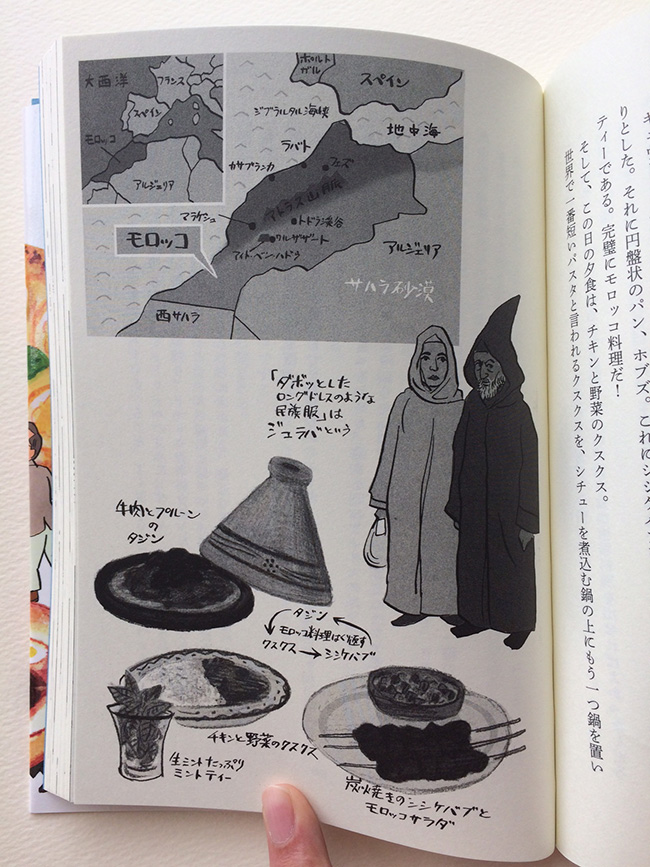

岡崎大五さんの新刊『腹ペコ騒動記』発売中です!カバー、中の挿絵などふんだんに絵を描いております。

「小説現代」で連載している時から、このブログでも時々紹介していましたが、一冊にまとまると、やったぁ!って感じがしますね。私としても気合を入れてやった仕事です。ブックデザインは日下潤一さん赤波江春奈さんです。

「小説現代」で連載している時から、このブログでも時々紹介していましたが、一冊にまとまると、やったぁ!って感じがしますね。私としても気合を入れてやった仕事です。ブックデザインは日下潤一さん赤波江春奈さんです。

文章を読み、写真資料を見て、地図を描いているうちに、それぞれの国に親近感が湧いてくるのですが、親近感がわく一番の元は、岡崎さんのアングルです。

岡崎さんが見ている景色や人や料理がいいんですよ。たとえば、岡崎さんが嫌な目にあっている場面でも、読んでて楽しい。災難に読者は巻き込まないのです。巻き込んで読ませる方法もあるでしょうが、そうするとこの本の気持ちよさはなくなるかもしれません。

自分もたま〜に文章の仕事をしますが、この辺のさじ加減が難しい。

岡崎さんは旅の達人であり文章の達人だなぁ、と思います。旅の作家なんだから、当たり前なんですけどね。

天はこの二物をなかなか授けてくれません。

映画や小説の中で、食事のシーンがうまく使われていると、ドラマ自体の味も良くなるもんですけど、『腹ペコ騒動記』にはそんなシーンが、毎回それぞれの国ごとにあるんですから。

食べることで、世界の国の人間はわかりあえる気がする……大げさだけど、そんな風に思ってずっと読んでました。

だから、カバーは連載で出てきた人や食事をみんな並べてみたのです。なんてピースフルな絵なんだ……自分で描いててそう思っちゃいました。

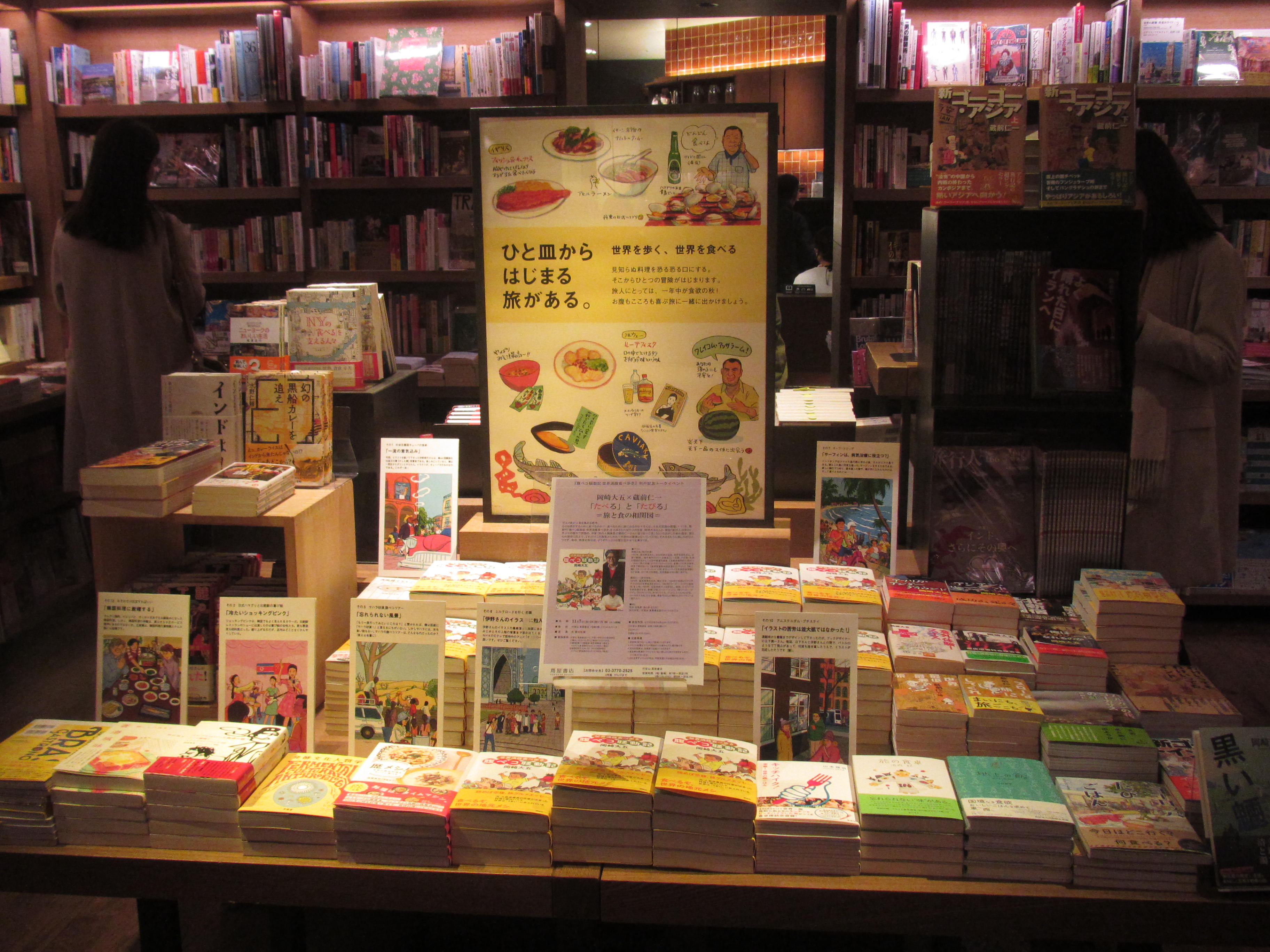

さて、11月7日に代官山蔦屋書店で岡崎さんのトークショーが開催されます!

一足先に書店に偵察に行かれた岡崎さんよりディスプレイの写真も届きました。私の絵も何点か飾られています。

↓くわしくは岡崎さんのブログでお確かめください!

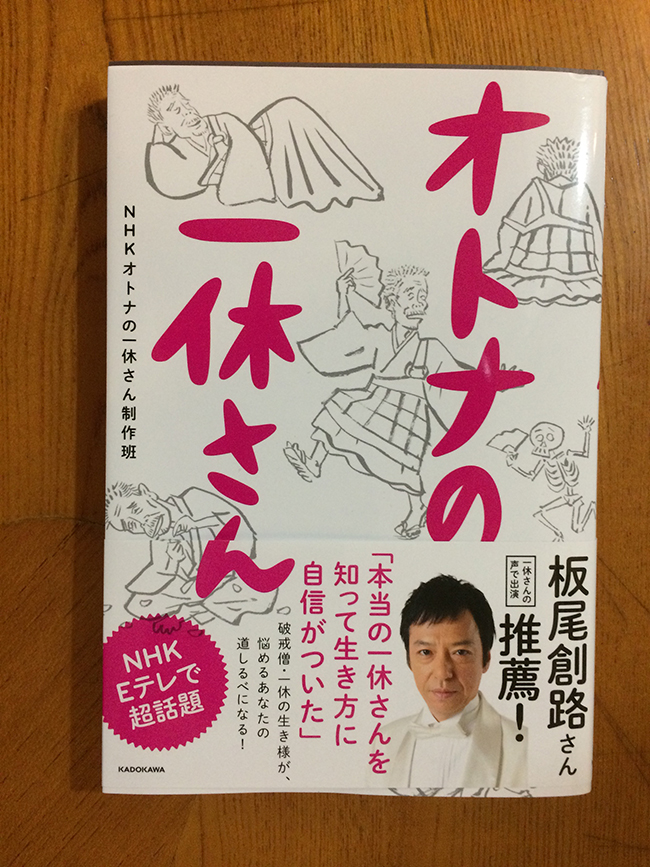

Eテレの「オトナの一休さん」が書籍になった。

KADOKAWAより発売中です。

一休さんの生き方をアニメにした番組であるが、一休さんは禅僧である。一休さんを語るときに「禅」は外せない。

しかし、この禅というものが、なかなか理解しにくいものなのである。

書籍化にあたり、一本描き下ろし漫画を描いた。「死後の一休さん」というタイトルだ。

禅はそもそも「わかる」ようなものでもない、気さえする。

例えば、禅僧が悟りを開くよすがとする、禅問答というのがあるが、これなど普通の論理的思考で答えても仕方がない。

白隠和尚の代表的な公案「隻手の声(せきしゅのこえ)」は、「両手を打って叩いたらパンと音がするが、隻手(片方の手)には何の音があるのか」というものだ。

片方の手だけあげたって、何の音もしないわけなのだが、なんと答えればよいだろう……。

「隻手の声」はまだ問い自体はわかりやすいが、「南泉斬猫(なんせんざんびょう)」という話は、こんな感じである。

「南泉の弟子たちが猫を奪い合っていた。そこで南泉は猫を取り上げ、おまえたち、この有様に対し て何か気のきいた一言を言ってみよ、言うことができねば猫を斬ってしまうぞ、と言った。誰も答えることができず、南泉は猫を 斬った。その晩、一番弟子の趙州という人が帰って来た。話を聞いた趙州は、履いていたぞうりを脱ぎ、頭の上にのせて黙って部屋を出て行った。南泉は、趙州があの場にいれば、猫を救うことができたものを、と嘆いた」と。

ん?ん?ん?ん?全然わけわかんない!でも……なんか面白い!

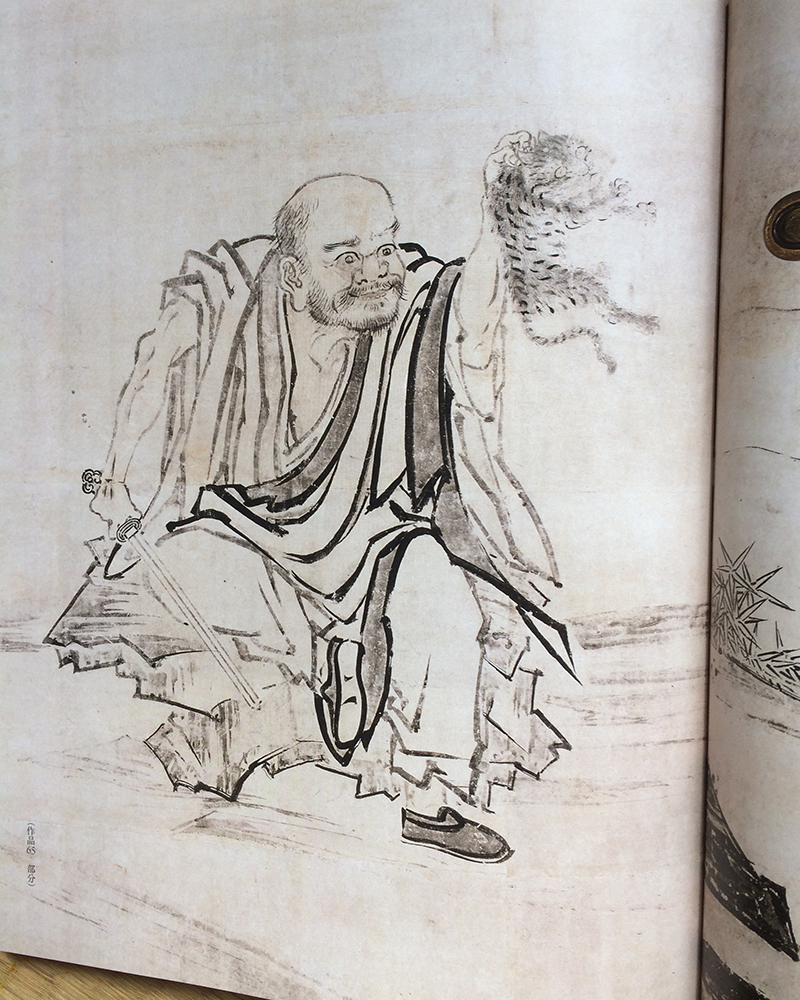

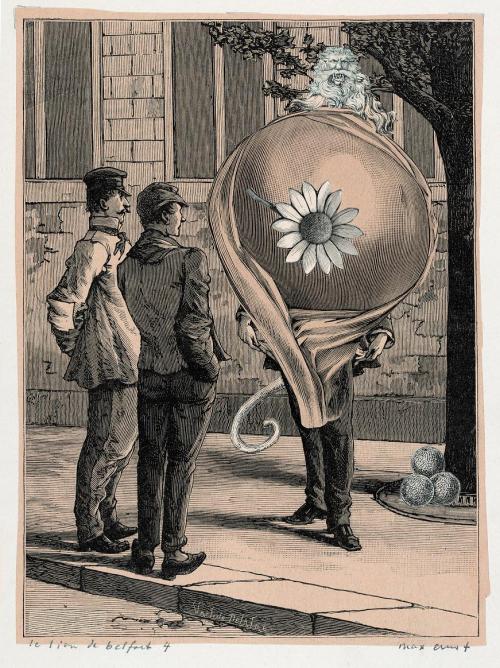

禅のことはよくわからないので、絵の方の話ですると、この禅問答を読んで、シュルレアリスムの代表的な画家、マックス・エルンストのコラージュのコツに通じるものを見た。巖谷國士さんが、確か「コラージュというのは散々やられてきているが、なかなかマックス・エルンスト以上に面白いものにお目にかかれない」みたいなことを書いたと記憶するのだが、なるほど……と私も思った。マックス・エルンストの発想はこの禅問答レベルだ。ん?なんか無理やりっぽいって?

だって、理屈じゃない、言葉じゃない、というのは禅の中心的な考え(←適当に書いているのであまりに本気にしないでね。興味のある人は各自自分で調べるべし)のようだが、まったく絵もそうではないか。絵の一番本質的な部分は、言葉じゃなければ、理屈でもないのである。シュルレアリスムはそれをさらに……話が長くなるのでやめておこう。

ちなみに、公案にはこれという回答はない。

ところで、さっきの禅の公案にしろ、これらが一体お釈迦様の教えと、どんな関係があるんだろうか?

仏教はインドから中国に渡り、朝鮮半島を経由して、日本にもたらされたわけであるが、聖徳太子の時代の仏教にしてからが、すでにお釈迦様が最初に説いた教えとは違っている。禅宗は逹磨が祖であり、中国で老荘思想の影響を受けて完成された……たぶん、そんなことだったはずだ。

お釈迦様が説いていた初期仏教、原始仏教を、知りたい人は、youtubeで中村元さんの講座を聞いてみよう。「中村元でございます……」という挨拶から始まるこの動画は、中村先生の声が気持ちよすぎて、寝る前に聞くと、絶対に最後まで聞けない。「ブッダの言葉」「ブッダの生涯」今まで何度、挑戦したことだろう。

岩波文庫の中村元さんの『ブッダのことば―スッタニパータ』も買ってパラパラと読んだ。感触としては(何しろyoutubeも最後まで聞いてないし、本も拾い読み程度なので)、お釈迦様の直接口にした教えはとても素朴な感じだった。中村元さんの語り口と合う。トリッキーなことを求める人には、聖書の方が面白いかもしれない。

ただし、仏教もその後、宗派によって様々なバリエーションを見せていくのは、皆様よくご存知のところ。

で、初期仏教が日本に紹介されたのは、今から約八十年くらい前ということなので、つい最近だ。

ではなぜ、お釈迦様が最初に説いていた教えが判明した今でも、変形した仏教を、信じたり行ったりしているのか。僕はちょっと疑問であった。お釈迦様の言ってないことをなぜ?……と。

そんな折、ニコラ・ブーヴィエという人(ヒッピーの元祖みたいな人らしい)の『日本の原像を求めて』を読んでいたら、大変腑に落ちることが書いてあった。

〈ブッダの誕生からさまざまな曲折を経て、仏教は日本にたどり着いた。インドから追い払われ、チベット、アフガニスタンを経て、中央アジアの国々に達する。その間、ヘレニズム、ゾロアスター教、インドのタントラ、中国の道教、さらにはーおそらくーキリスト教の一派であるネストリウス教の影響を受けながら、仏教は豊かになっていった。

西暦六四年には、漢の皇帝が改宗する。

四世紀には、朝鮮に渡る。そして海路をたどり、「仏法」はようやく地の果て日本にたどり着く。

あたかも川が支流を集めて大河をなすように、仏教はそのときすでにきわめて多面性のある教義をなしていた。素朴な慈悲の心を説く教えから、目も眩むような形而上学的な思弁にいたるまで、仏教にはありとあらゆる要素が含まれている。そこにはアジア的心性のすべての面がちりばめられている。〉

そうか、そいういうことなら、いいじゃないか!

合点だぜ!

ニコラ・ブーヴィエさんは一時、大徳寺に住んでいた。

大徳寺といえば、一休さん。

そして今日、私は、大徳寺に行く。

一休さんゆかりの塔頭、「真珠庵」の襖絵を描きにいくのである。

私以外にも四人、描き手がいらっしゃる。今日から合宿して、襖絵にチャレンジすることになっている。

あぁ、緊張すんなぁ。だって、襖に直接描くんだもん。うまく描けたものを襖にしたてるんじゃないんだもん。

その模様はまたいずれお目にかけることもあるかもしれない。

最後はいつもの通り、自慢話でまとめてみた。

おわり。

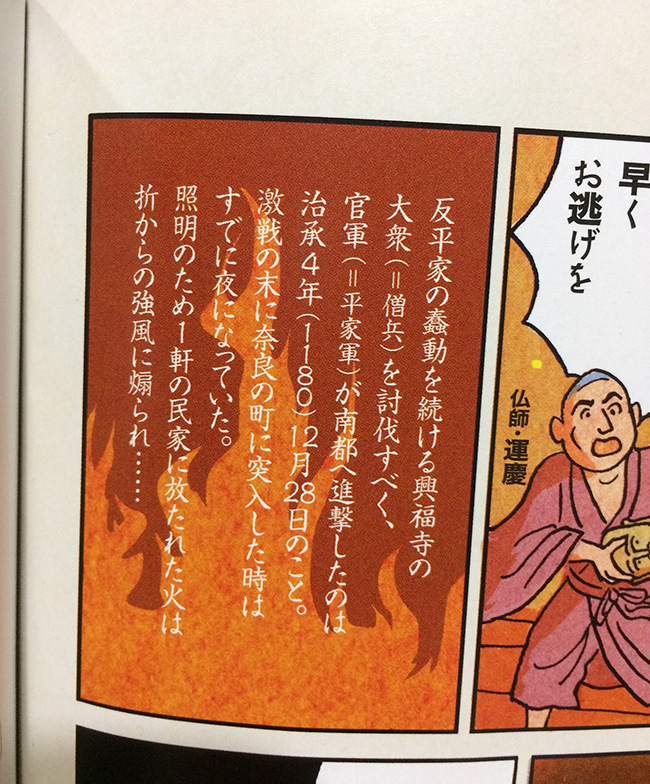

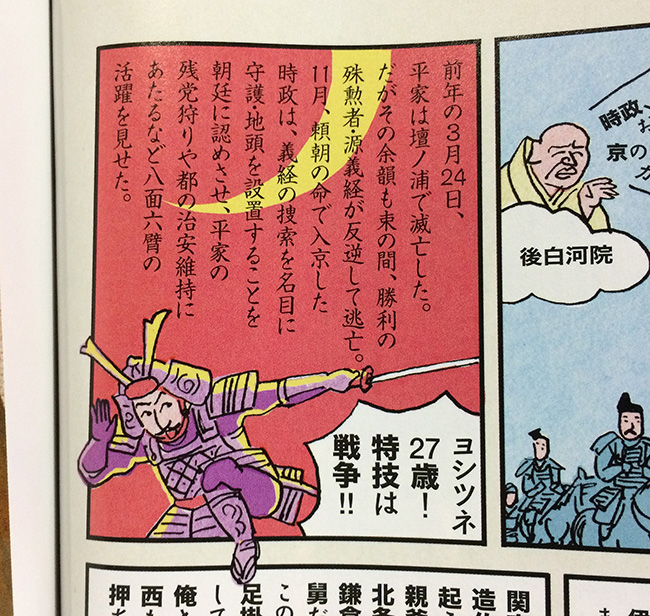

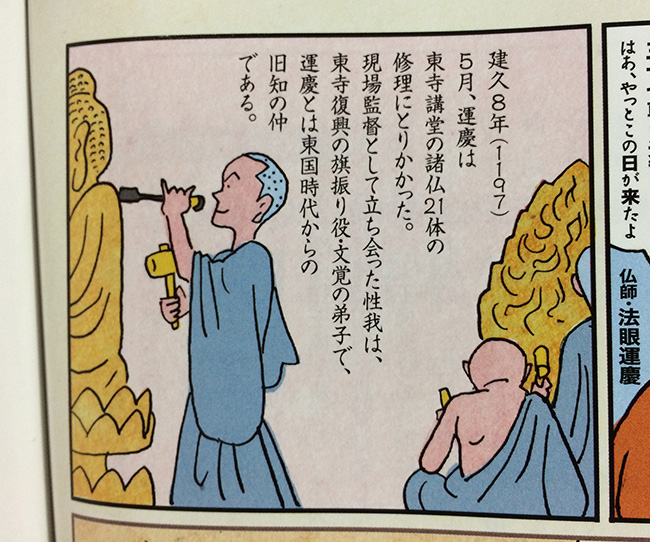

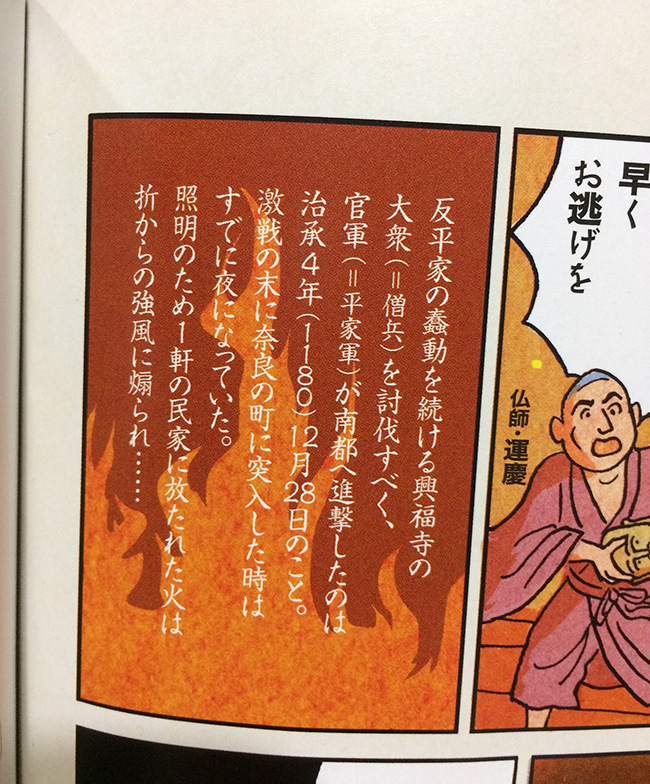

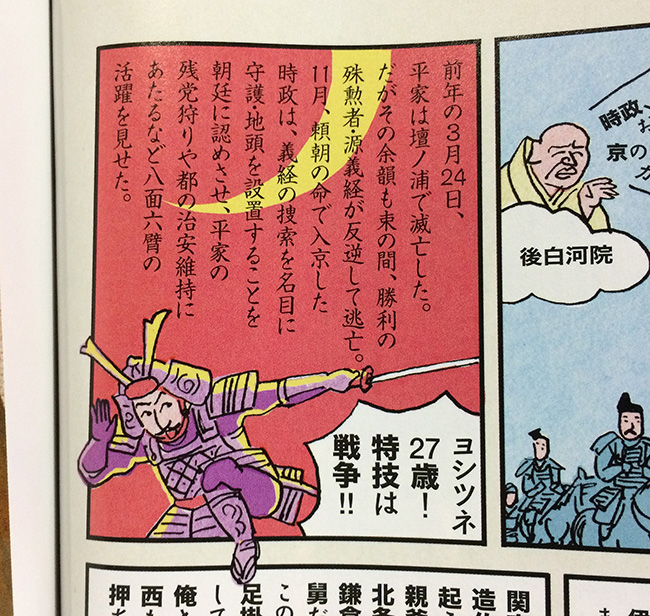

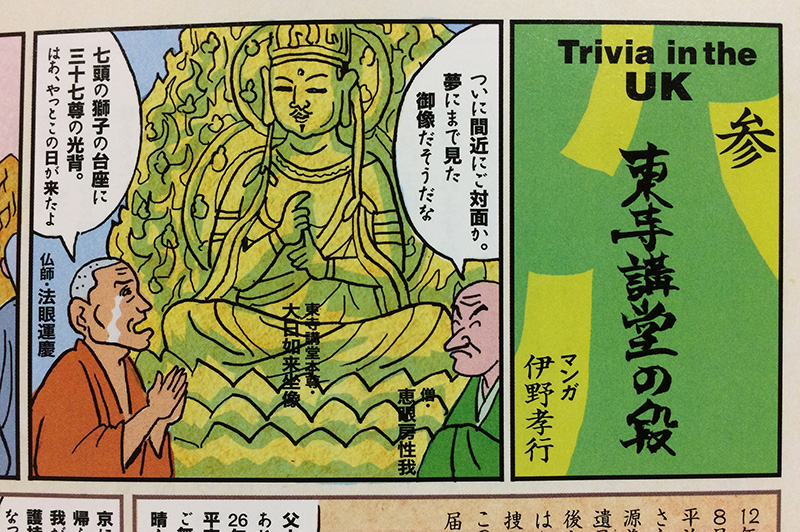

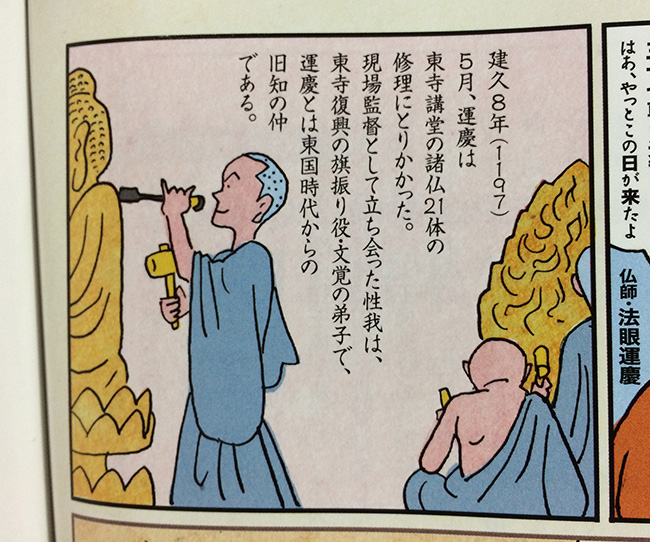

混雑必至の展覧会が東京国立博物館で開かれている。「運慶」展だ。

美術雑誌で仕事なんかしていると、内覧会でゆっくり見られる特権があるとお思いでしょう?

とんでもない。特集の仕事をしても内覧会に誘ってもらったことなんてな〜い。

だから、運慶も長蛇の列に並んで見るんだろうなー。伊藤若冲の時は何時間も待つのが嫌で、結局見に行かなかった。何年か前の阿修羅展は、2時間くらい待って見たのだが、どうしてこんなシンドイ思いをして見なきゃいけないのかと、悲しくなった。会場に入ったら入ったで、阿修羅像を360度ぐるっと囲んですし詰めのライブハウス状態。ただし、かぶりつきで押し合いへし合いしているのは、パンクスではなく、老人の群れ。

ここぞとばかりに稼ぎたいのもわかるが、入場制限するとか予約制にするとかしてほしい。何時間も並ばされて、もう、なんだか頭にくる。めちゃ混みしている美術館は、大嫌いなんだ!

美術館はいつ行っても人がいなくて空いてるのが最高なのに!

採算なんてわしゃ知ったことじゃない。

別に美術が盛り上がっても盛り上がらなくても、どっちでもいいんだよ、わしゃ。

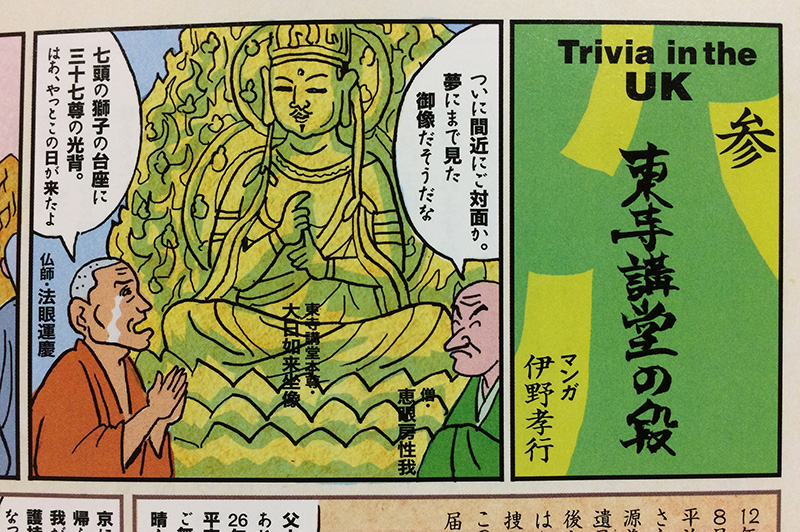

で、運慶であるが「芸術新潮」でエピソードを漫画にしている。

「トリビア・イン・ザ・UK」という話半分で読む漫画だ。UKというのは運慶。タイトルはセックスピストルズの駄洒落だろうか。

何時間も並んで私が見た阿修羅像であるが、どうして見ることができたのかといえば、誰かがずっと残してきたからだ。

阿修羅像は何回も火事にあっている。その度誰かが助けたということになるが、運慶自らが阿修羅像を運び出した可能性だって無きにしも非ずである。

話半分だけど、そう考えるとロマンを感じないかい?「話半分で読む日本美術史」というのがあったら、僕は買うね。

この他にも二本、漫画を描いた。

漫画に描くと思い入れが増すから、並んででもやっぱり見ておかなくちゃ、という気になる。

待つし混むし(と言っても阿修羅や若冲や運慶が例外的なだけだが)、ここ最近の日本美術ブームは誰にとっていいのだろうか。

美術雑誌じゃなくても美術特集をよくやるようになったから、きっと美術雑誌は、「みんなでやらんでいい〜」と思っているに違いない。

僕は時々そういう雑誌から仕事をもらえるから、ま、いっか。

話は変わります。

ブログを更新するとツイッターでお知らせをするのだが、毎回2リツイートくらいしかされない。それもだいたい同じ人(ありがとうございます!)。

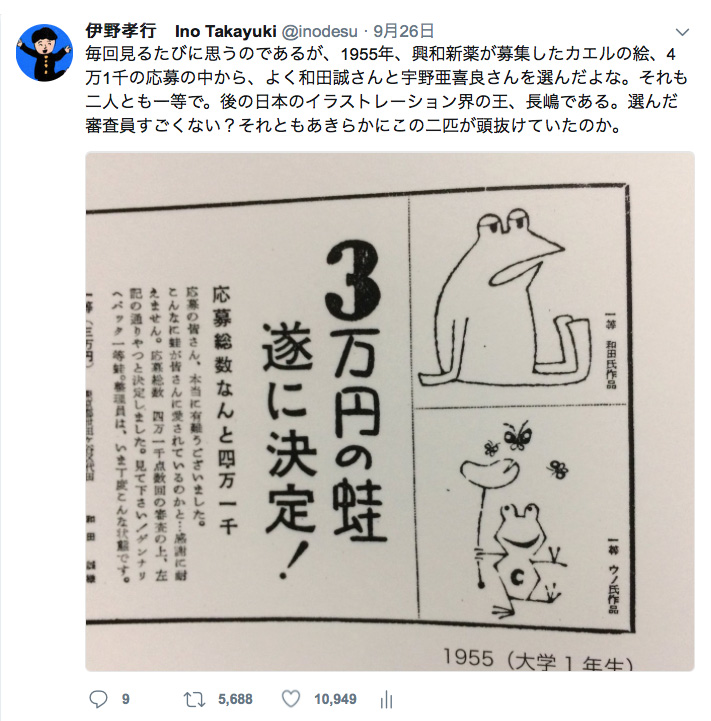

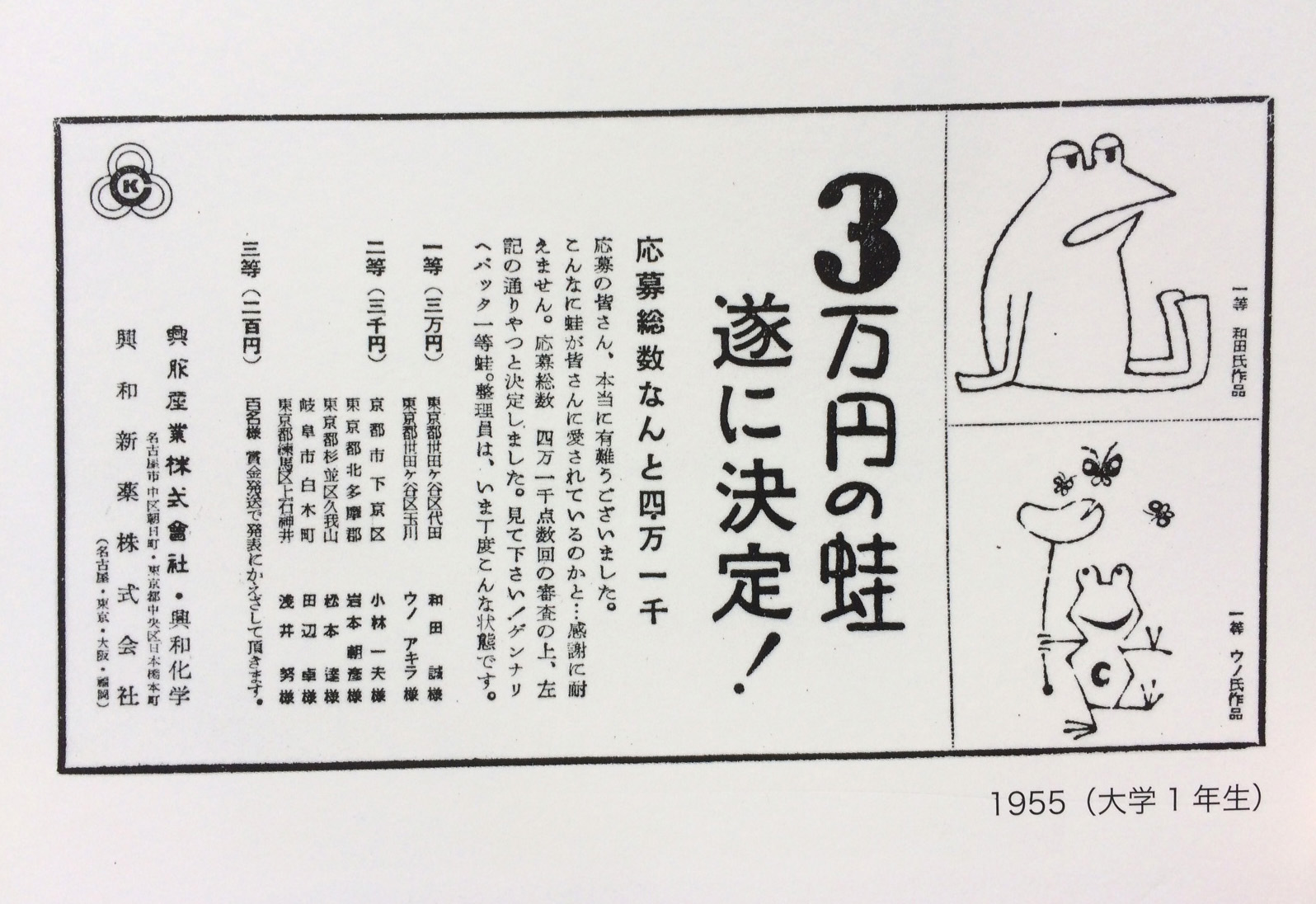

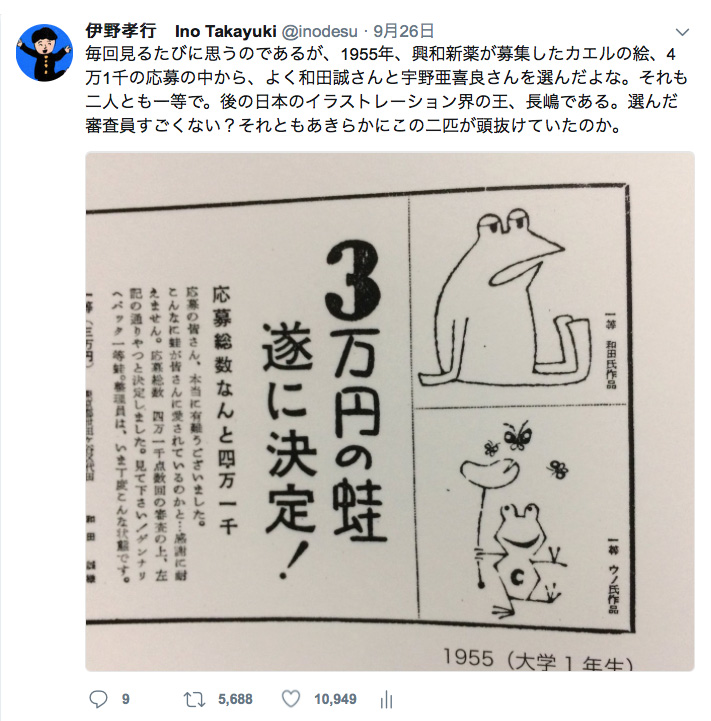

先日、「和田誠と日本のイラストレーション」展をたばこと塩の博物館で見た後、こんなつぶやきを投稿したところ、非常に広範囲に拡散された。

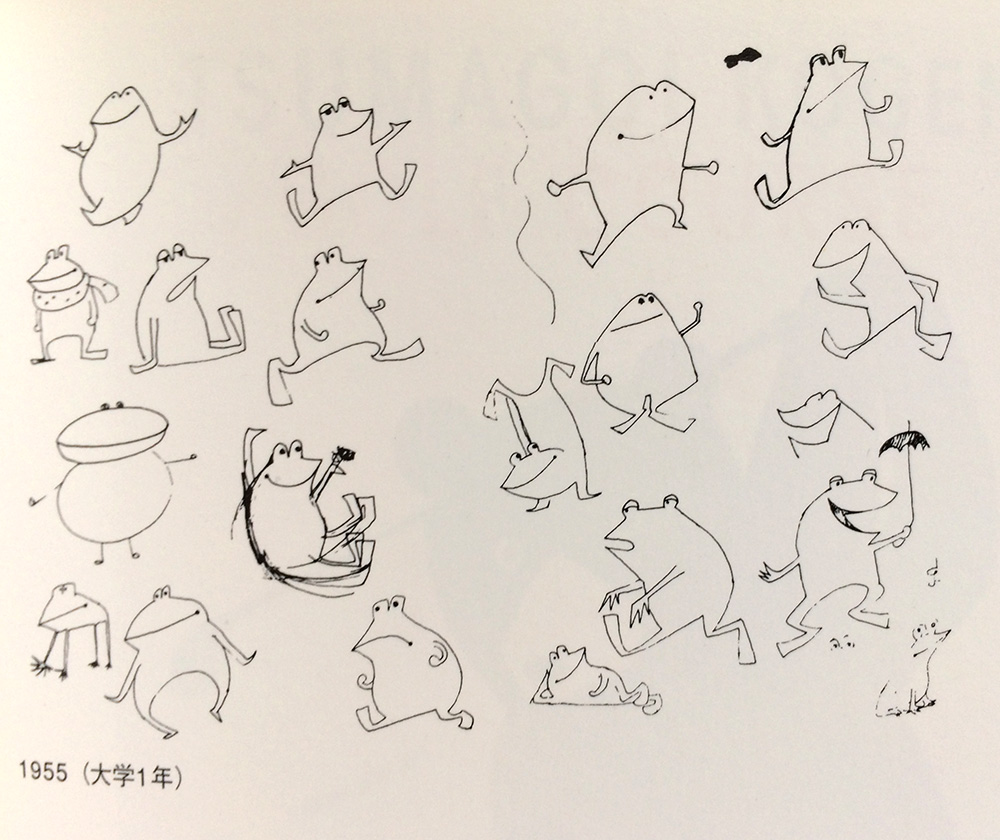

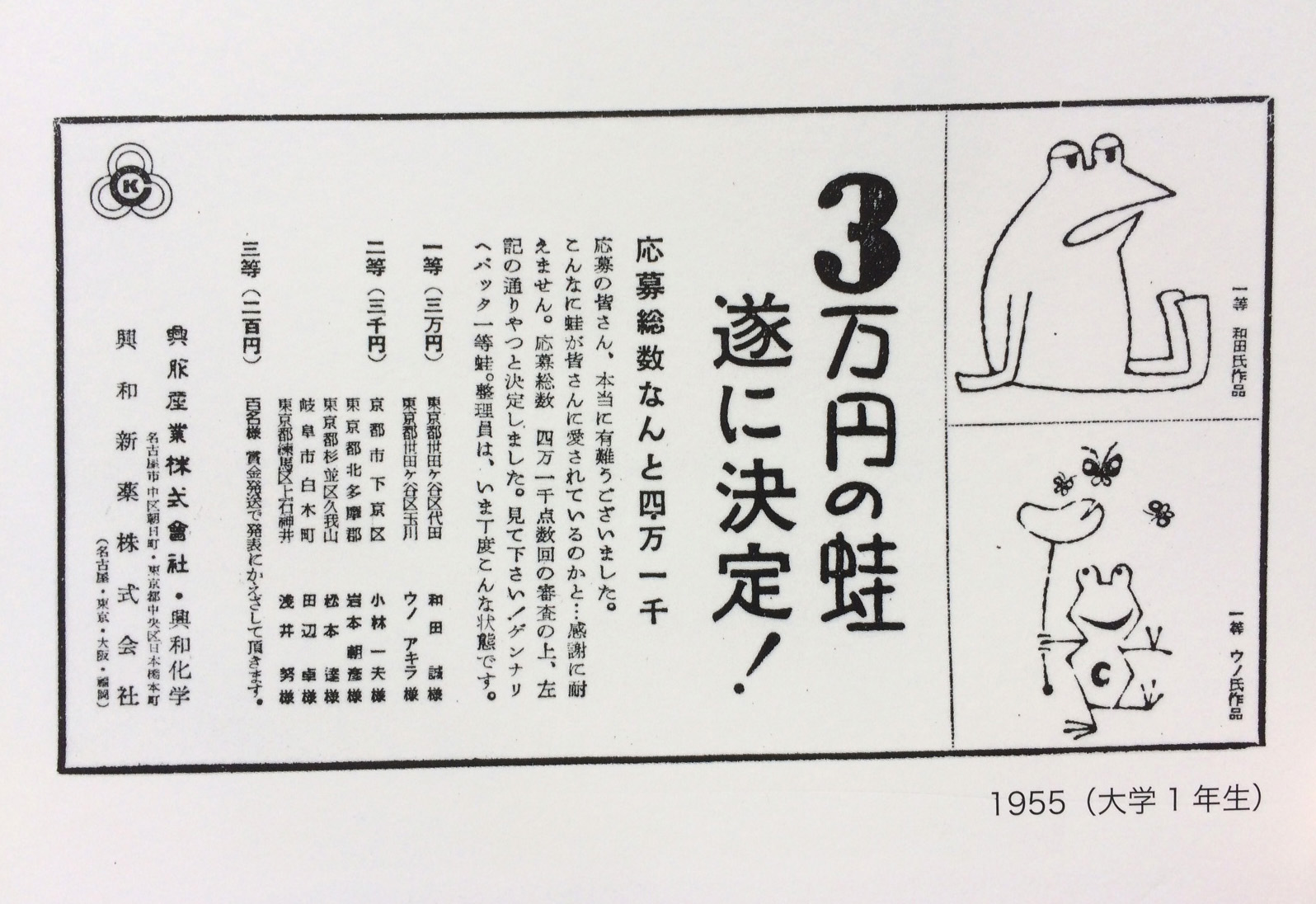

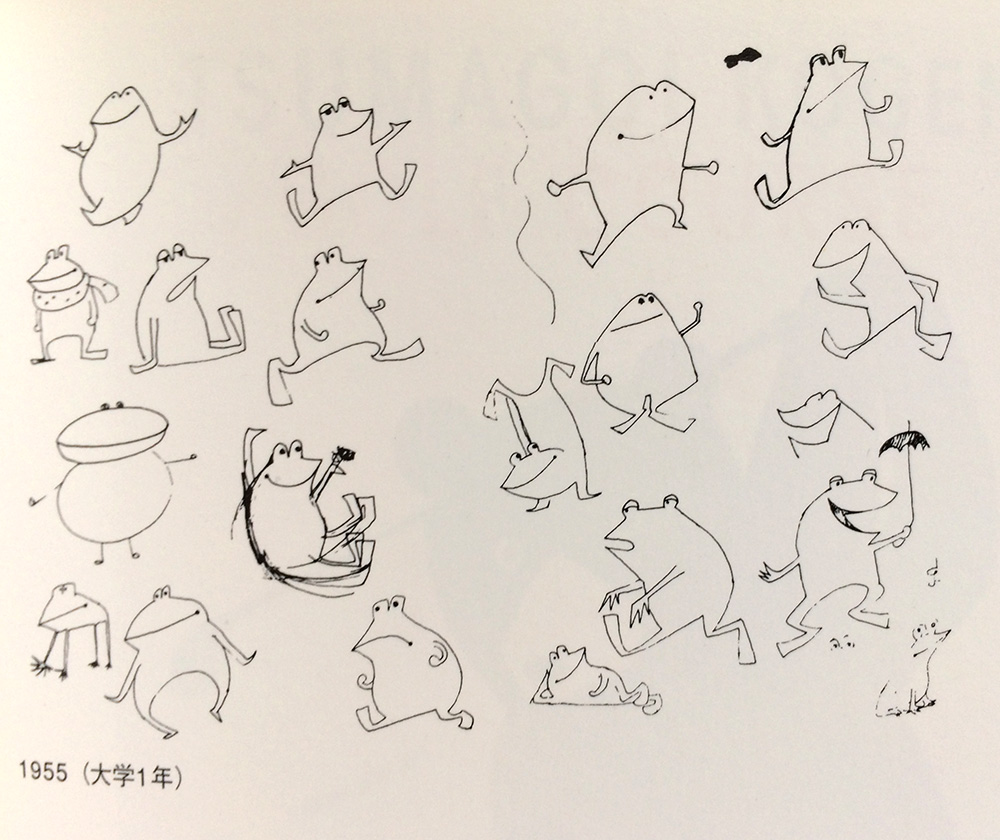

ついでなので、和田誠さんの『時間旅行』を開いてみると、〈そしてある日、新聞を見て驚いた。広告欄に例の募集の人選が発表されていて、ぼくが、一等賞だったのだから。一等賞はもう一人いてウノアキラという人でした。宇野亜喜良さんですね〉賞金の3万円の使い道であるが、和田さんはカメラが欲しかった。日大写真科に進んでいた友人に相談して、ちょうど3万円のレオタックスという機種を買った。〈応募する時に蛙の下描きをたくさんしていて、それが残っています。それから、入選したへばった蛙以外も何点か送ったんですが、その中の元気のいいやつが実際に広告に使われました。許可は求められなかったしギャラももらわなかったけれど、使われたことが嬉しかったので文句はありません〉とある。なんと使われたのは入選作ではなかったのか。でも入選作いいよね〜。特に手足の表現がシャレてます。『時間旅行』は何回も開いているけど、他の下描きが載っていたのは忘れてた。

和田さんが大学1年生だったこの時、3学年上の宇野さんは、名古屋から上京し、世田谷区奥沢に居を構えていた(宇野さんの年譜によると、上京したのが1955年で、興和新薬のカエルマークコンペで一等に選ばれたのは翌年1956年ということになっている)。同年にカルピス食品工業に入社。広告課に配属され、パッケージや新聞広告を手がける。第6回の日宣美で「カルメン」のポスターが特選となる。この時期から杉浦康平さんの仕事も手伝うようになる……というのはこれまた宇野さんの年譜から。ちなみにカルピスは翌57年に退社。

ついでに、2等以下の人の名前もググってみたけど、折り紙会館の館長になっている人とか、資生堂の社史に名前が出ている人とか、同姓同名の人はいたが、いまいちよくわからない。

ともかく、和田さんと宇野さんに順位をつけずに、二人とも一等にしたのが、後から振り返ると面白い。のちのイラストレーション界の王、長島。落語で例えるなら志ん生、文楽。そもそもイラストレーションという言葉自体を世に知らしめたのが、このお二人を中心とする方々なのであるが。蛙のコンペの審査員は興和新薬の宣伝課の誰かだったんだろうか。なかなかセンスがいい。

ナンバーワン自動車雑誌「ベストカー」で連載している藤田宜永さんの『僕のおしゃべりは病気です』は本日発売号をもって最終回。

藤田宜永さんは「文壇一のおしゃべり男」の異名をとる方で、私も一度酒席を共にさせていただいたことがあるが、確かにおしゃべりな先生であった。いや、本人がおしゃべりである以上にこっちの話をちゃんと聞いてくださる。どんな球でも確実に拾って返してくれる安心感。

「この人とは話しやすい……」そう思うと私は俄然好意を持つ。

話が面白い人というのは、面白い話を持っている人という意味でもあるが、他の人が独演会を聞いている状態になりやすい。それはそれで楽しいのだが、みんなの会話が盛り上がる方がより楽しいと思う。雑談で盛り上がるのが一番良い。

私は話がヘタなのに、たまにトークショーをやることがあり、聞きに来てくれたお客さん達と二次会に行った時に、何となくトークショーの続きみたいな感じになってしまってしまうのが困る。

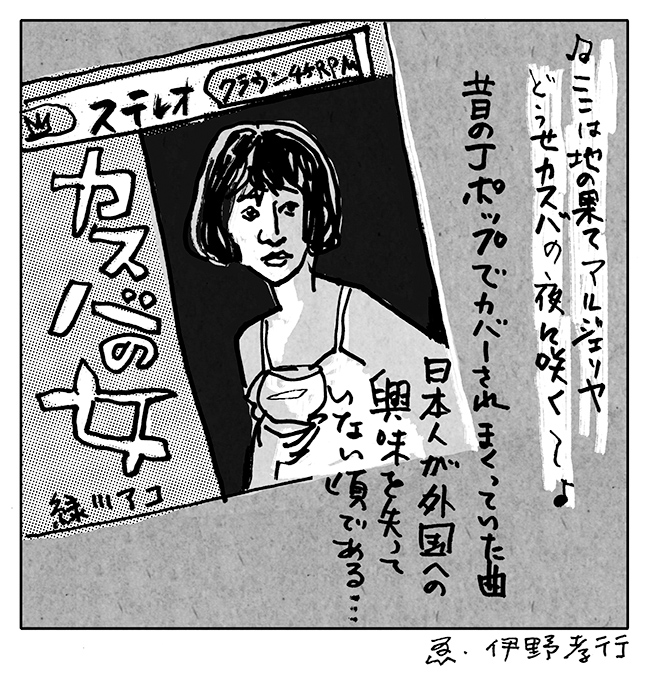

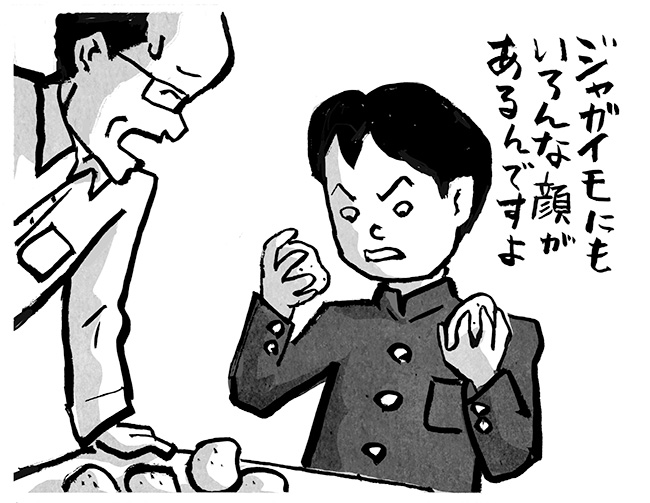

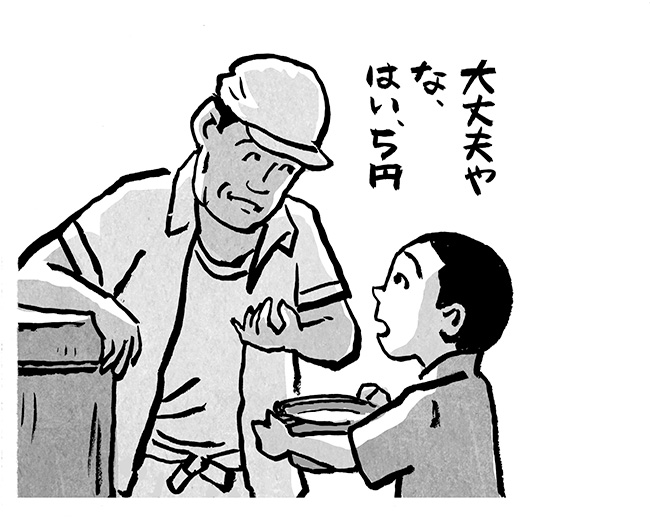

今年の初めまで「小説すばる」で連載していた自伝的エッセイ、19年間のバイト君物語「ぼくの神保町物語」にも書いたけど、こんなこともあった。絵には時々ふり落とされそうにもなるが、しがみついていなきゃ。その踏んばり時にもエンケンの歌あり。(画像はクリックするとデカくなる。)

今年の初めまで「小説すばる」で連載していた自伝的エッセイ、19年間のバイト君物語「ぼくの神保町物語」にも書いたけど、こんなこともあった。絵には時々ふり落とされそうにもなるが、しがみついていなきゃ。その踏んばり時にもエンケンの歌あり。(画像はクリックするとデカくなる。)

今年の初めまで「小説すばる」で連載していた自伝的エッセイ、19年間のバイト君物語「ぼくの神保町物語」にも書いたけど、こんなこともあった。絵には時々ふり落とされそうにもなるが、しがみついていなきゃ。その踏んばり時にもエンケンの歌あり。(画像はクリックするとデカくなる。)

今年の初めまで「小説すばる」で連載していた自伝的エッセイ、19年間のバイト君物語「ぼくの神保町物語」にも書いたけど、こんなこともあった。絵には時々ふり落とされそうにもなるが、しがみついていなきゃ。その踏んばり時にもエンケンの歌あり。(画像はクリックするとデカくなる。)

「小説現代」で連載している時から、このブログでも時々紹介していましたが、一冊にまとまると、やったぁ!って感じがしますね。私としても気合を入れてやった仕事です。ブックデザインは日下潤一さん赤波江春奈さんです。

「小説現代」で連載している時から、このブログでも時々紹介していましたが、一冊にまとまると、やったぁ!って感じがしますね。私としても気合を入れてやった仕事です。ブックデザインは日下潤一さん赤波江春奈さんです。

小学校時代、ばあちゃんに勧められて毎日走っていた俺は、ダントツの1位!先生からも「お前、足速いなあ」と注目してもろた。

小学校時代、ばあちゃんに勧められて毎日走っていた俺は、ダントツの1位!先生からも「お前、足速いなあ」と注目してもろた。 「お前ら、今からノックするから、好きなポジションにつけ!」と言う先生の声に、あのころ、“サード長島”が大人気やったから、ほとんどのやつがサードに集まった。

「お前ら、今からノックするから、好きなポジションにつけ!」と言う先生の声に、あのころ、“サード長島”が大人気やったから、ほとんどのやつがサードに集まった。 「先生、いつも何の本を読んでいるん?」

「先生、いつも何の本を読んでいるん?」 俺は中学に入っても相変わらず、朝の飯炊きや水く みをしていたから、 「明日は早朝から朝練習があると」とばあちゃんにうそをついて、こっそりと朝の3時 ごろから中央市場の荷物運びのアルバイトに行くこ とにした。

俺は中学に入っても相変わらず、朝の飯炊きや水く みをしていたから、 「明日は早朝から朝練習があると」とばあちゃんにうそをついて、こっそりと朝の3時 ごろから中央市場の荷物運びのアルバイトに行くこ とにした。 譲葉さんは卒業後、佐賀商業から甲子園に出場した くらいやから、当時から存在が際立っていたなあ。そんなレベルの高い野球部で、俺がレギュラーにな れたのは、ひとえに足の速さやと思う。

譲葉さんは卒業後、佐賀商業から甲子園に出場した くらいやから、当時から存在が際立っていたなあ。そんなレベルの高い野球部で、俺がレギュラーにな れたのは、ひとえに足の速さやと思う。 チームメートが「おい徳永、今日もばあちゃん来てるよ」と教えてくれるんやけど、せっかくばあちゃんが気を遣ってこっそりしているんやもん。「うん、知ってる」とだけ答えて、俺も気がついてないふりをしていた。

チームメートが「おい徳永、今日もばあちゃん来てるよ」と教えてくれるんやけど、せっかくばあちゃんが気を遣ってこっそりしているんやもん。「うん、知ってる」とだけ答えて、俺も気がついてないふりをしていた。 「え! スパイク? 今から?」と言いながら、ばあちゃんの後を追った。「いいや、キャプテンやけん、スパイクを買うんや」「もう7時やし、店も閉まっているよ」ところが、ばあちゃんは言い出したら聞かへんのや。

「え! スパイク? 今から?」と言いながら、ばあちゃんの後を追った。「いいや、キャプテンやけん、スパイクを買うんや」「もう7時やし、店も閉まっているよ」ところが、ばあちゃんは言い出したら聞かへんのや。 「はい。二千五百円です」おっちゃんがそう言うとばあちゃんは、「そこんとこをなんとか一万円で!」と、必死の形相で握りしめた一万円を差し出した。「え? 二千五百円ですよ」と、目を白黒させたおっちゃん。

「はい。二千五百円です」おっちゃんがそう言うとばあちゃんは、「そこんとこをなんとか一万円で!」と、必死の形相で握りしめた一万円を差し出した。「え? 二千五百円ですよ」と、目を白黒させたおっちゃん。

ある日、突然、南里くんが俺に聞いてきた。「徳永くんて、餅好き?」「うん、好きやけど…」「じゃあ、家にいっぱいあるし、明日、持ってくるよ」 にっこり笑って、そう言いながら帰っていった南里くん。ところが、次の日の朝。

ある日、突然、南里くんが俺に聞いてきた。「徳永くんて、餅好き?」「うん、好きやけど…」「じゃあ、家にいっぱいあるし、明日、持ってくるよ」 にっこり笑って、そう言いながら帰っていった南里くん。ところが、次の日の朝。 「先生、徳永くんはいろんなジャガイモを見たいというてたんです。だって、ジャガイモは2つとして同じものがないんです。ジャガイモにもいろんな顔があるんですよ」 さすが農家の息子!

「先生、徳永くんはいろんなジャガイモを見たいというてたんです。だって、ジャガイモは2つとして同じものがないんです。ジャガイモにもいろんな顔があるんですよ」 さすが農家の息子! 橋口くんは、クリーニング屋の息子。俺が野球部のキャプテンになったときに「城南の野球部のキャプテンなんやから、ピシッとせんとあかん! 俺にまかせとき」と言うてきた。橋口くんは、お客さんからクリーニングに出された洗濯物の山の中に、こっそり俺の制服を紛れ込ませていたらしい(笑)。

橋口くんは、クリーニング屋の息子。俺が野球部のキャプテンになったときに「城南の野球部のキャプテンなんやから、ピシッとせんとあかん! 俺にまかせとき」と言うてきた。橋口くんは、お客さんからクリーニングに出された洗濯物の山の中に、こっそり俺の制服を紛れ込ませていたらしい(笑)。 やっぱり人に親切にしてもらったことはずっと忘れられんもんやね。俺もいろんな人に親切にしてもろたけど、ばあちゃんもそうやった。忘れられんのが豆腐屋のおっちゃん。

やっぱり人に親切にしてもらったことはずっと忘れられんもんやね。俺もいろんな人に親切にしてもろたけど、ばあちゃんもそうやった。忘れられんのが豆腐屋のおっちゃん。 「僕、崩れたんあるから、大丈夫や。な、はい、5円」おっちゃんは、目で合図してうなずきながらそう言った。

「僕、崩れたんあるから、大丈夫や。な、はい、5円」おっちゃんは、目で合図してうなずきながらそう言った。 頭痛だけはノーシンやったけど、ばあちゃんは、それ以外はなんでも正露丸で治していた。 お腹が痛いときはもちろん、歯痛のときは、歯に詰める。 脇腹が痛いときは、つぶしてお腹に塗ったりもしてた。風邪ひいたときも「これ、塗れ!」と正露丸(笑)。

頭痛だけはノーシンやったけど、ばあちゃんは、それ以外はなんでも正露丸で治していた。 お腹が痛いときはもちろん、歯痛のときは、歯に詰める。 脇腹が痛いときは、つぶしてお腹に塗ったりもしてた。風邪ひいたときも「これ、塗れ!」と正露丸(笑)。 翌日も、その次の日も痛みは治まるどころか、どんどんひどくなっていく。こらたまらん! と俺は学校の帰りに、ひとりでばあちゃんちの裏にある杉山眼科に駆け込んだ。学校の帰りやから、お金は持ってへんかったけど、後で払いにいったらなんとかなるやろと。

翌日も、その次の日も痛みは治まるどころか、どんどんひどくなっていく。こらたまらん! と俺は学校の帰りに、ひとりでばあちゃんちの裏にある杉山眼科に駆け込んだ。学校の帰りやから、お金は持ってへんかったけど、後で払いにいったらなんとかなるやろと。 「いや、先生は後でばあちゃんにもらうというてたけん」と俺が言うやいなや財布をつかんで家を飛び出していってしもたんや。

「いや、先生は後でばあちゃんにもらうというてたけん」と俺が言うやいなや財布をつかんで家を飛び出していってしもたんや。 それから何十年後。偶然、すし屋で百武先生の息子さんに会ったんや。今は息子さんが理事長で、なんと俺のねんざを診てくれた百武先生も、医師は引退したものの101歳でお元気やということもわかった。

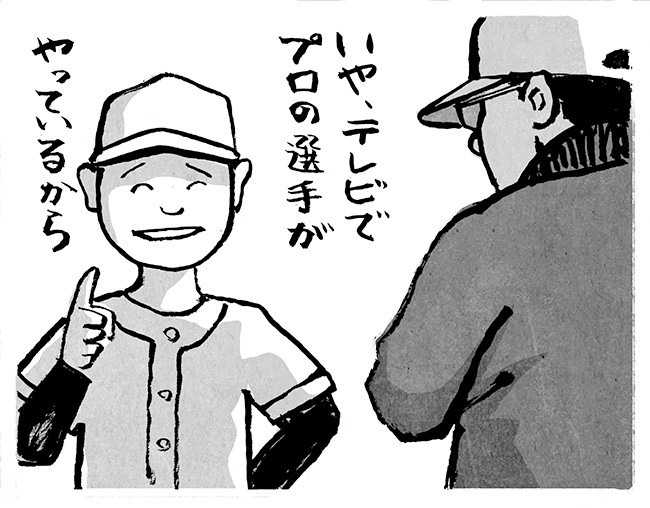

それから何十年後。偶然、すし屋で百武先生の息子さんに会ったんや。今は息子さんが理事長で、なんと俺のねんざを診てくれた百武先生も、医師は引退したものの101歳でお元気やということもわかった。 「お前、どこで覚えたんや?」「いや、テレビとかでプロの選手がやっているから」「ええっ!テレビでか! それでできるんやからたいしたもんや」先生にもそう言うて褒めてもろた。

「お前、どこで覚えたんや?」「いや、テレビとかでプロの選手がやっているから」「ええっ!テレビでか! それでできるんやからたいしたもんや」先生にもそう言うて褒めてもろた。 俺が野球がうまくなったのは、足が速かったんもそうやけど、いつもイメージを大事にしていたこともある。スタンドプレーと言われたトスもそう。

俺が野球がうまくなったのは、足が速かったんもそうやけど、いつもイメージを大事にしていたこともある。スタンドプレーと言われたトスもそう。

ついでなので、和田誠さんの『時間旅行』を開いてみると、〈そしてある日、新聞を見て驚いた。広告欄に例の募集の人選が発表されていて、ぼくが、一等賞だったのだから。一等賞はもう一人いてウノアキラという人でした。宇野亜喜良さんですね〉賞金の3万円の使い道であるが、和田さんはカメラが欲しかった。日大写真科に進んでいた友人に相談して、ちょうど3万円のレオタックスという機種を買った。〈応募する時に蛙の下描きをたくさんしていて、それが残っています。それから、入選したへばった蛙以外も何点か送ったんですが、その中の元気のいいやつが実際に広告に使われました。許可は求められなかったしギャラももらわなかったけれど、使われたことが嬉しかったので文句はありません〉とある。なんと使われたのは入選作ではなかったのか。でも入選作いいよね〜。特に手足の表現がシャレてます。『時間旅行』は何回も開いているけど、他の下描きが載っていたのは忘れてた。

ついでなので、和田誠さんの『時間旅行』を開いてみると、〈そしてある日、新聞を見て驚いた。広告欄に例の募集の人選が発表されていて、ぼくが、一等賞だったのだから。一等賞はもう一人いてウノアキラという人でした。宇野亜喜良さんですね〉賞金の3万円の使い道であるが、和田さんはカメラが欲しかった。日大写真科に進んでいた友人に相談して、ちょうど3万円のレオタックスという機種を買った。〈応募する時に蛙の下描きをたくさんしていて、それが残っています。それから、入選したへばった蛙以外も何点か送ったんですが、その中の元気のいいやつが実際に広告に使われました。許可は求められなかったしギャラももらわなかったけれど、使われたことが嬉しかったので文句はありません〉とある。なんと使われたのは入選作ではなかったのか。でも入選作いいよね〜。特に手足の表現がシャレてます。『時間旅行』は何回も開いているけど、他の下描きが載っていたのは忘れてた。