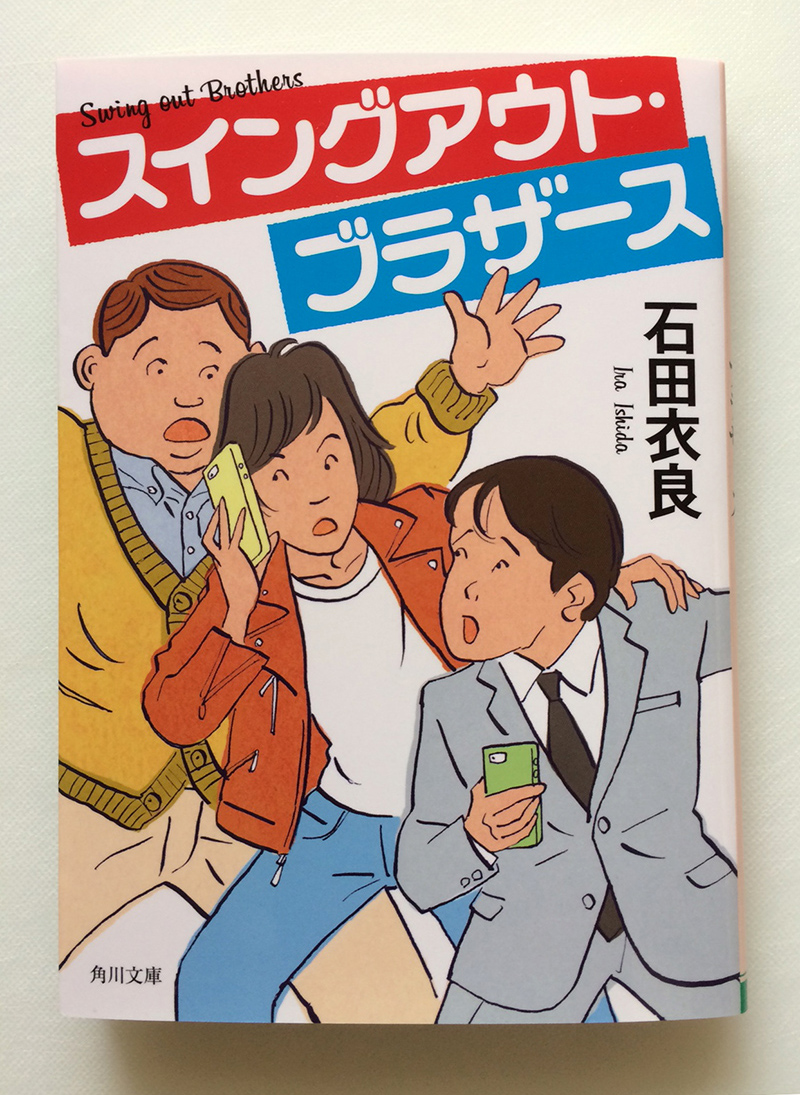

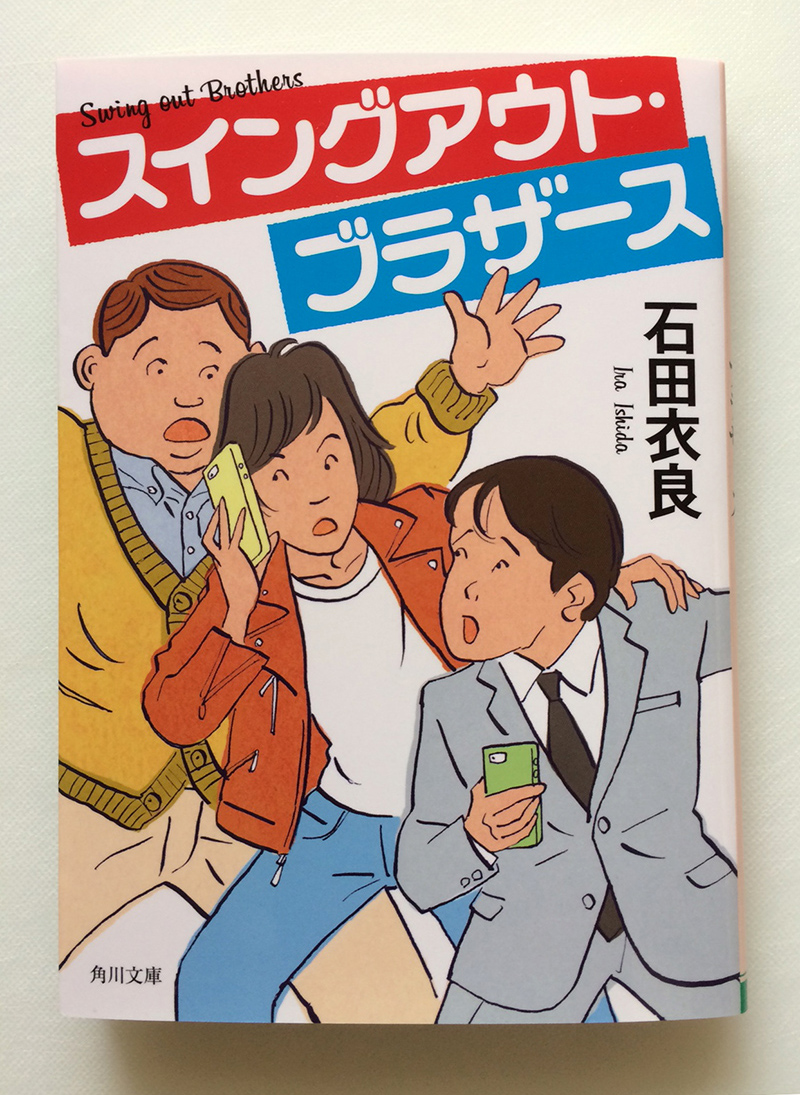

石田衣良さんの「スイングアウト・ブラザース」のカバーを描きました。 私が石田衣良さんの本のお仕事をするとは、思いもよらないことだったんですが、内容を聞けば納得。ちょっとダサい男子たちのお話だったんですね。自分たちではそこそこイケてると勘違いしてる彼らが、モテ男への高く険しい道を目指してドタバタするお話。

私が石田衣良さんの本のお仕事をするとは、思いもよらないことだったんですが、内容を聞けば納得。ちょっとダサい男子たちのお話だったんですね。自分たちではそこそこイケてると勘違いしてる彼らが、モテ男への高く険しい道を目指してドタバタするお話。

ちょいダサならお任せください。私自身がそうなんで。

話をオシャレに限っていうと、着るもの自体よりもそれが「似合う、似合わない」の方が重要なんですけど、似合う、似合わないっていうのは何なのでしょうか。

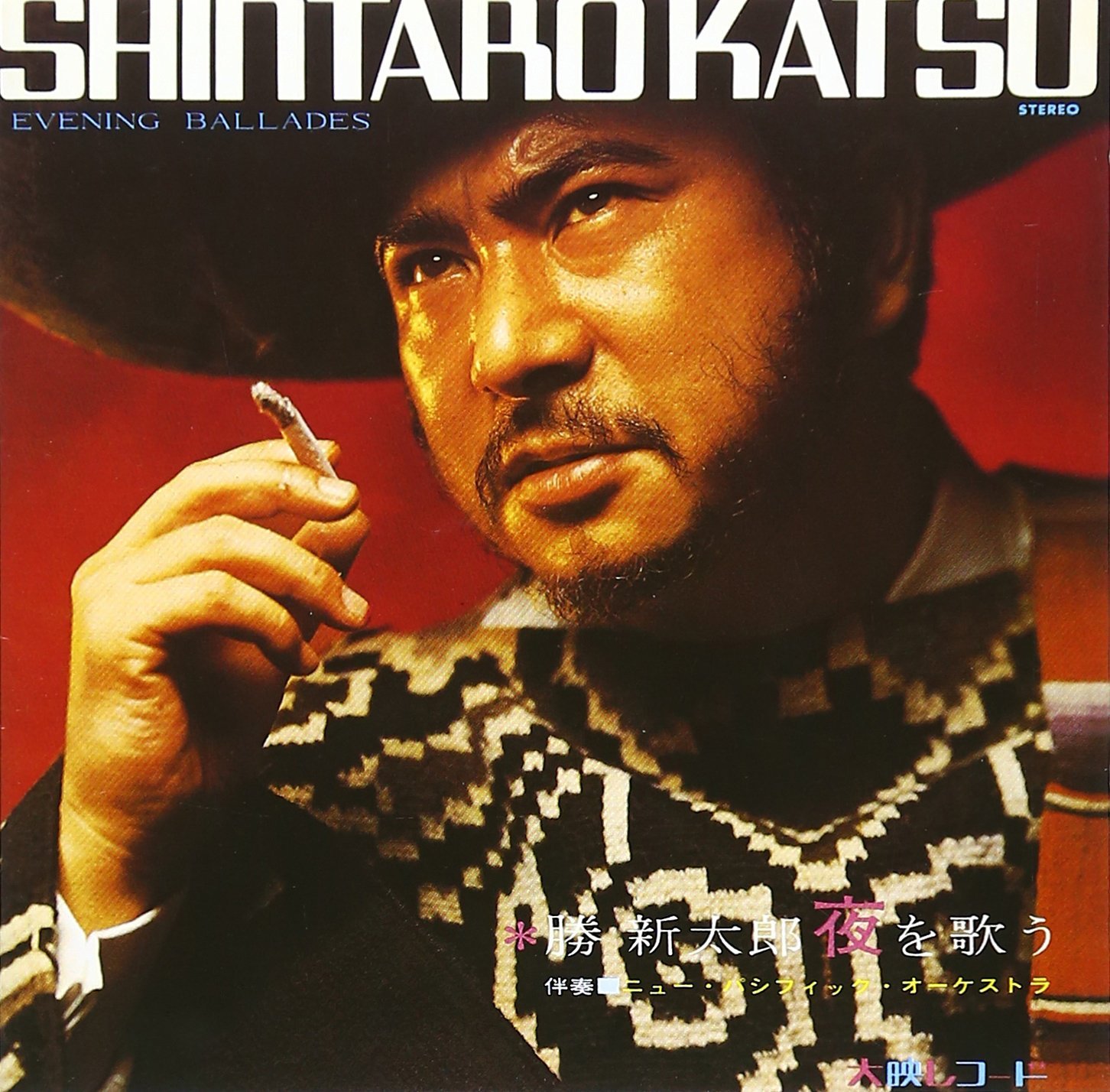

自分の顔が、濃い顔で、もみあげやヒゲなどもふんだんに生えていたら、自ずと着るものの方向性も変わってたはず。

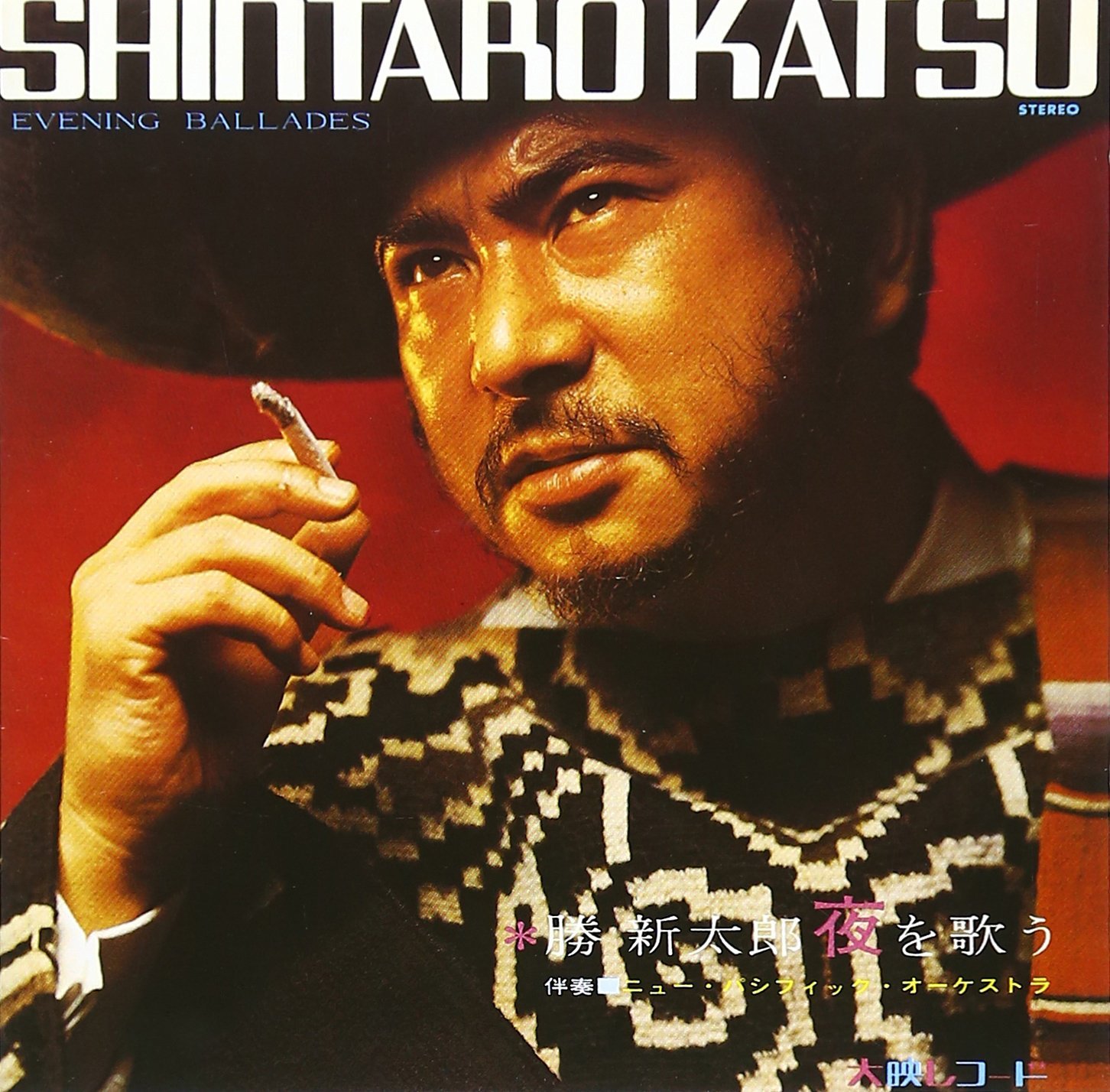

勝新が中南米のファッションに身を包んでもまるで違和感がないですが、私が着ればおかしいでしょう。

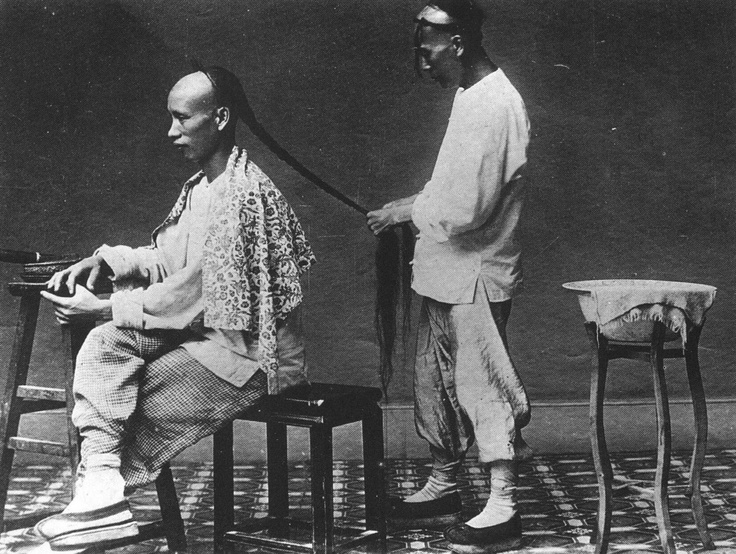

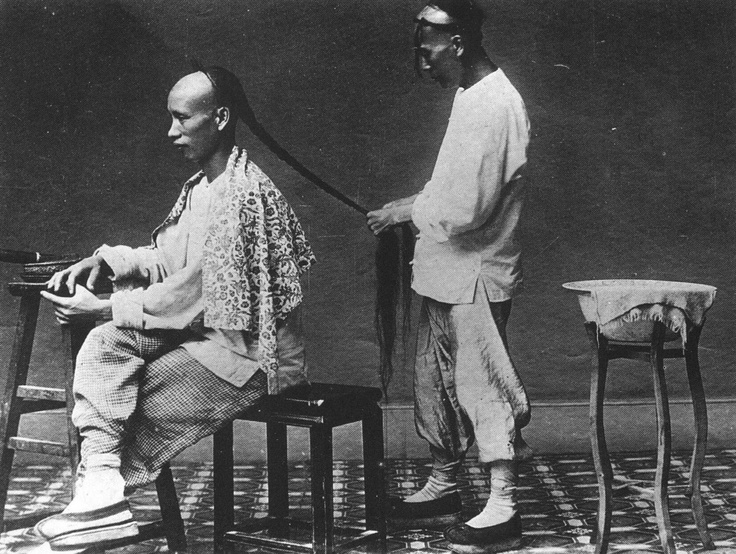

「伊野くんは、中国は清の時代の辮髪の格好したらぜったい似合うよ」と言ってくれた人もいます。

しかし、いくら似合ってもそんな格好では歩けません。着物だって、着るのに勇気のいる時代なんです。

我々の民族衣装であるところの着物を着るにも理由がいる時代に生まれた不幸を恨みます。

時代劇が好きな私は、着物を着た時に身体をどう動かせば、カッコよく見えるかはある程度わかるようになりました。

時代劇が好きな私は、着物を着た時に身体をどう動かせば、カッコよく見えるかはある程度わかるようになりました。

立体的な縫い合わで作られている洋服と違って、着物は一枚の布で身体を包んで帯で締めているだけ。

布の中にある身体の形が、外の形を作るわけですが、そのまま形が出るわけではない。身体がこういう形のとき、身体を包む着物にはこういう形が表れる、というのがわかる=着こなせるのではないかと思います。

よく若旦那が袖に手をちょっと隠して、やや腰を引き気味に、つま先から先に歩くような仕草も、着物を着ているから様になるわけで、あれを洋服でやったらマヌケです。

花火大会で見かける若い男の子の浴衣姿は、帯の位置がおかしいのもあるけど、洋服の時と同じ身体の動かし方だからヘンテコに見えるのです。あれもかわいいといえばかわいいけど。

着物は相撲取りのように恰幅がよくないと似合わないと言う人もいるけど、私はそうは思いません。

だってあんなに太ってたら、身体の形がそのまんま着物の形になってしまうではないですか。

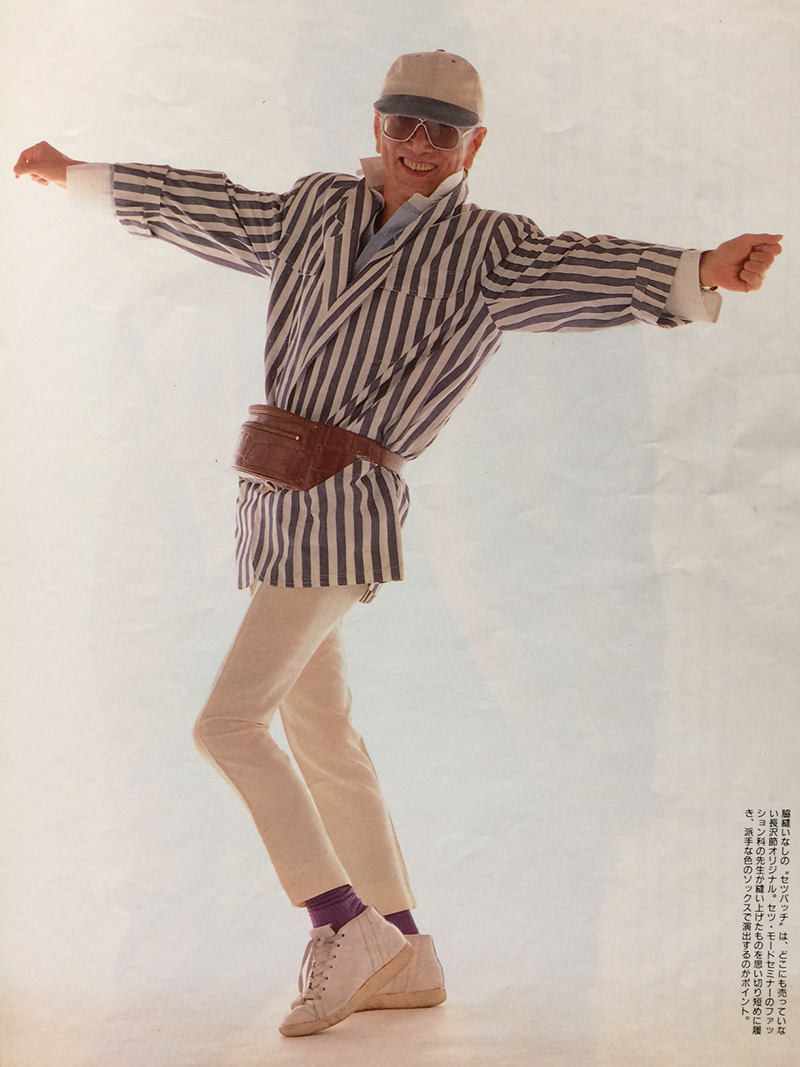

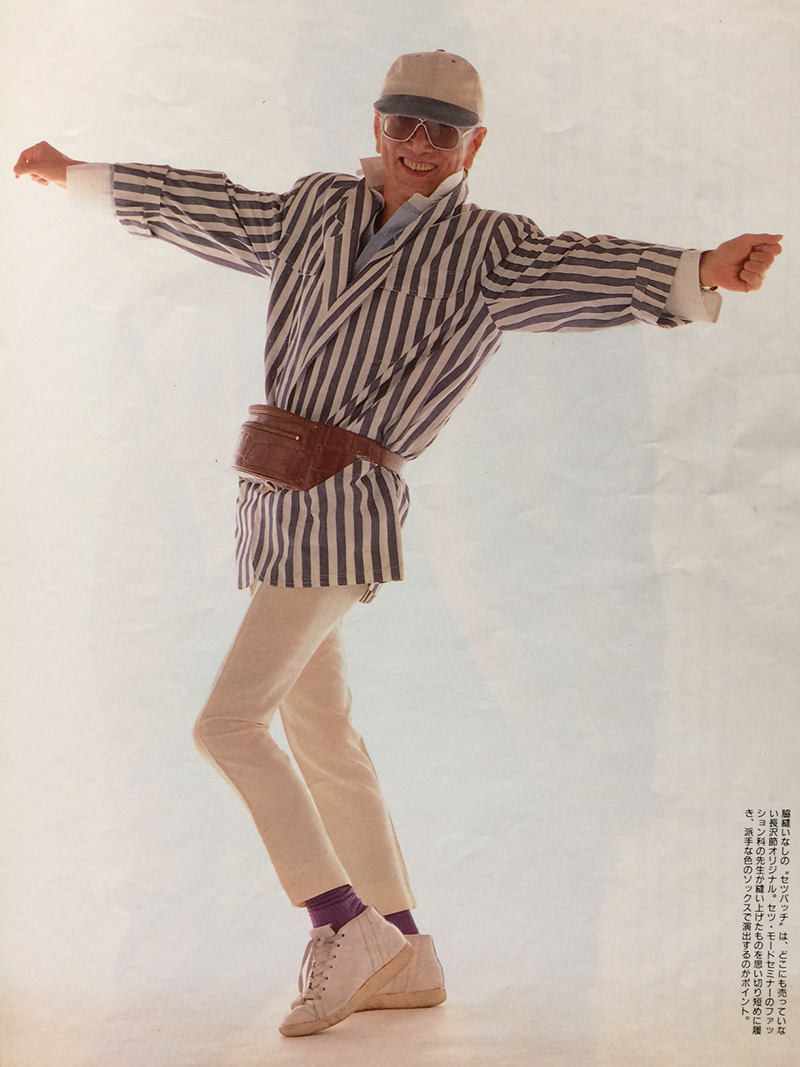

身体にぴったりフィットしない着物だからこそ出来る形が面白いのです。 (これは妖怪変化した私の着物姿ですが、着こなしている例としてあげたわけでは決してありません。ではなぜ写真を載せたのでしょうか。深く突っ込まないように)

(これは妖怪変化した私の着物姿ですが、着こなしている例としてあげたわけでは決してありません。ではなぜ写真を載せたのでしょうか。深く突っ込まないように)

話を戻しましょう。

この世のすべては、似合う、似合わないで大きく説得力に差が出るのです。

昔はどうしても似合わなかったものが、今なら似合うということもあるし、その逆もある。

似合うまでに努力を必要とするのもあるし、なんの苦労もなく似合ってしまうものがある。

「君はイラストレーターになれるよ。うん、そういう雰囲気あるから」

と安西水丸さんに言われて、予想通りそんなに苦労もせずにイラストレーターになった人が友人にいます。

池波正太郎は一人で旅に出ると、あえて職業を名乗らずに、相手に当てさせ、刑事さんですか?呉服屋の旦那さんですか?と言われて「よくわかったね」と演じつづけた様です。『食卓の情景』にそのようなことが書いてあったと記憶します。確かめていません。

私がイラストレーターになるのにとても時間がかかったのは、似合わなかったのでしょうか。そして今の私はイラストレーターらしいのでしょうか。

「あなたの商売、いったい何なの」と聞かれる時は必ず脈がある、とこれは長沢節先生のエッセイに書いてあったのですが、もし本当ならイラストレーターらしくない方が私はモテるということになります。

ところで、オシャレというのは、しすぎると頑張ってる感が出るし、もっと困ったことに、オシャレしすぎて、バカに見えてしまうこともあります。

バカに見える場合は、着飾った外見が、内面の空虚さを引き立ててしまったということなのでしょうか。

長沢節のファッションは独特すぎるのに頭もよく見えるのでした。

似合う似合わないなど気にしないくらいに、やっちゃうのが痛快のような気もしてきました。

もう一度言いますが、私はオシャレではないし、センスもないので、その程度のヤツが言ってることと聞き流してください。

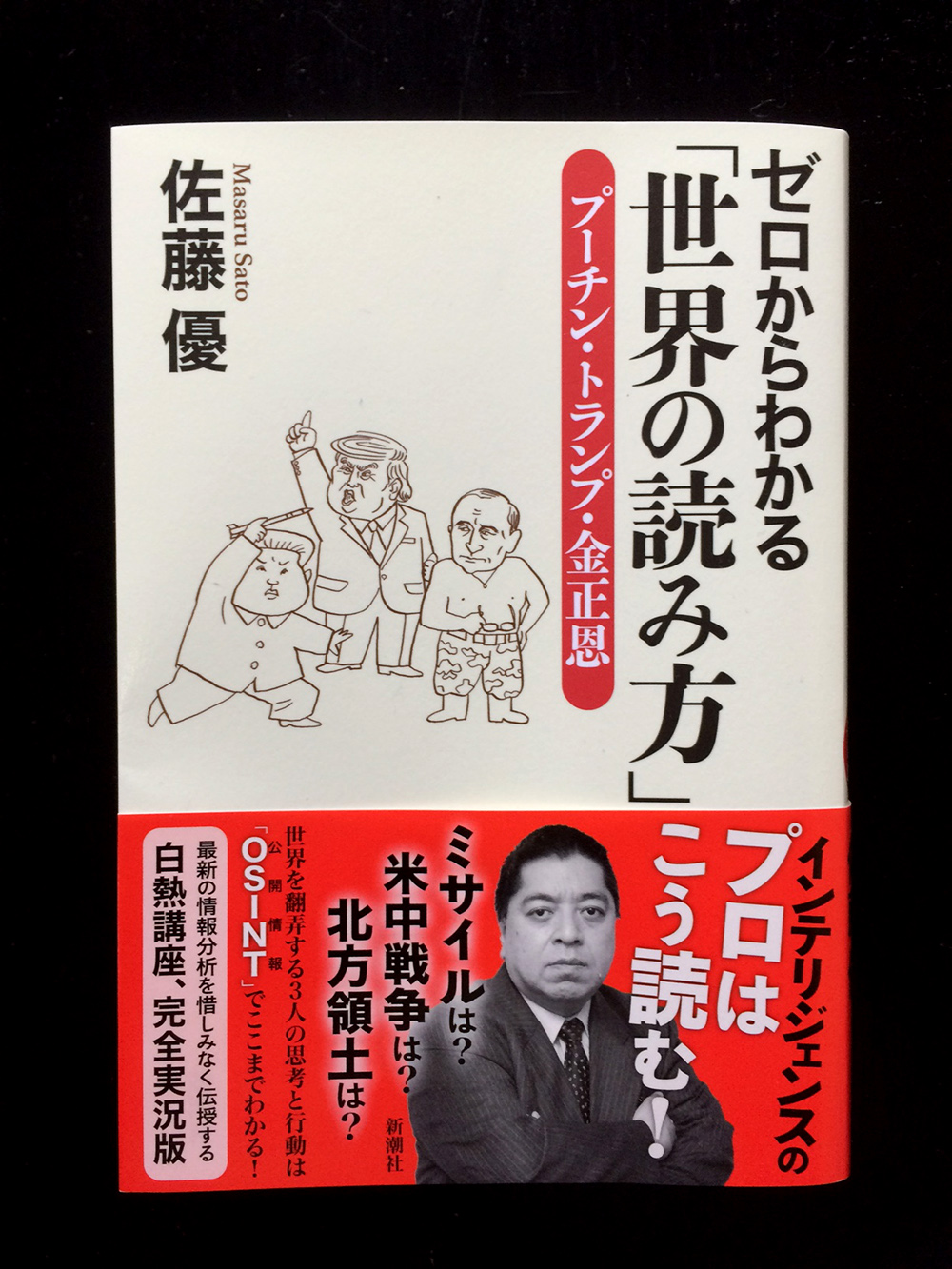

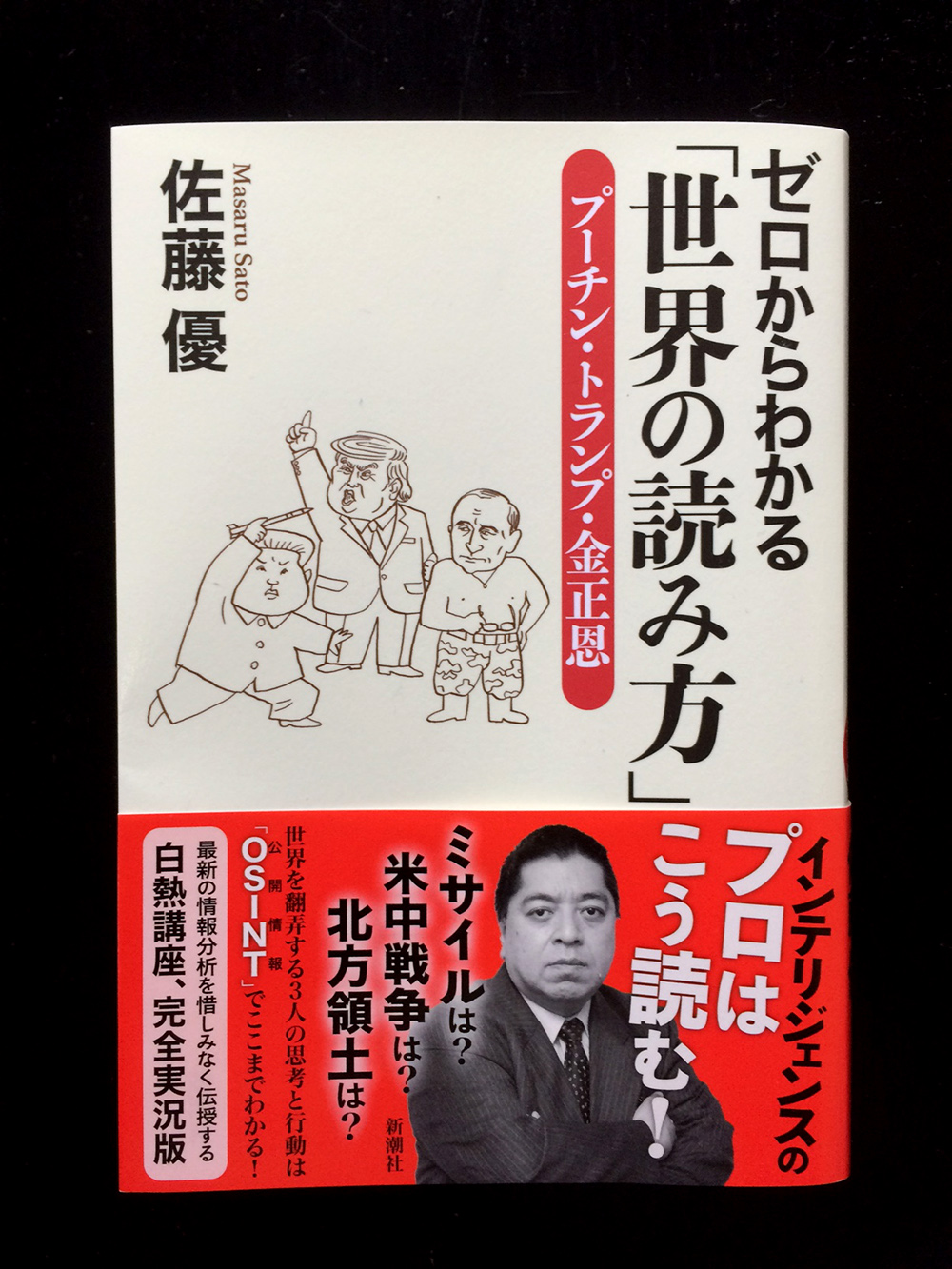

新潮社より9月15日に発売される佐藤優さんの新刊『ゼロからわかる「世界の読み方」プーチン・トランプ・金正恩』のカバーの絵を描きました。 帯に〈白熱講座、完全実況版〉とあるように、おしゃべりを本にしたものなので、読みやすいです。

帯に〈白熱講座、完全実況版〉とあるように、おしゃべりを本にしたものなので、読みやすいです。

帯にはまた、こうもあります。〈世界を翻弄する3人の思考と行動は「OSINT(公開情報)」でここまでわかる!〉そして〈インテリジェンスのプロはこう読む!〉とでかい文字が力んでいます。

ちなみに私は、ふだん新聞もろくに目を通していません。たまに「荻上チキのsession-22」をラジオで聴いて、「うん、自分の考えは荻上チキと同じでいいや」と思っているくらいの人間です。

OSINTはオープン・ソース・インテリジェンスの略なんだ。インテリジェンスのプロ……インテリのプロってなんなんだ?って思ってましたが、そうじゃないんですね。あ、インテリってインテリゲンチャの略か。

紙幅の関係上、新聞に書いてあることより詳しいことは週刊誌に書いてありますよね。さらに詳しいことは月刊誌に書いてありますよね。もっと詳しく知りたかったら本になっているものを読んだ方がいいかもしれない。

そこまでつっこんで読むと、最初にテレビのニュースで知った情報とは違う側面も見えてくるでしょう。全然違うかもしれない。しかもものごとは他のことと絡み合いながら、歴史という時間も背負っている。世の中でおこっていることを自分で知ろうとしたら、それだけで時間がなくなっちゃう。

自分に与えられた時間には限りがある。

俺にはやらなきゃいけないこともある。

でも自分が今生きている世界のことも少しは知りたい。

そういう時に荻上チキさんのラジオを聴いたり、佐藤優さんの本を読む、と。

うまいことできてんな〜、世の中ってのは。

そして発売のタイミングがドンピシャだなぁ〜!

今週もブログの更新日がやってきた。書くことが決まってない週はユウウツだ。

ブログなんてどうでもいいちゃ、いいんだけど。

今週は、どうでもよくないどうでもいいことでも書こう。

絵と文章は関係ありません。

ハンチングが自分の顔には似合わない。休日のおとうさんのようなダサさが出てしまう。

友達からプレゼントされたベレー帽も、3回かぶって行って、3回とも笑われたので今はかぶっていない。

カンカン帽にはまだ手を出していない。あの硬くて平らな帽子のかぶり心地はいいのだろうか。カンカン帽に似合う着衣を考えるとどうしてもコスプレになりそうだ。

夏の強い日差しや、冬の冷気から頭を守る必要のない春と秋。たまに帽子を忘れて出かけてしまうと、とても重大な忘れ物をしたかのような気分になる。

【寿司】大学の時に部活動の打ち上げでよく使っていたM寿司という大きなお寿司屋さんがあった。

2階の座敷を貸し切りにできて、カラオケがあって、しかも料金は飲んで食って騒いで一人3000円ほど。その店は10年ほど前につぶれていた。

先日、大学の友人が「M寿司が別の場所でやっている夢を見たんだ。で、検索したら実際にやってたよ」というので行ってみた。

大将の自宅を改装した寿司屋はラブホテル街にあった。店というより自宅に暖簾をかけた感じ。夫婦でやっている。全体的に、もうちょとなんとかならんかなぁ、と言いたくなる店だった。

室内犬がいて、我々のこたつ席の座布団にやってきては寝る。撫でると「グルグルグル〜ッツ」とうなり声を立てる。でも、またすぐ席のまわりにやってくる。

撫でながら、おかみさんに「これ、嫌がってるんですか?喜んでるんですか?」と聞くと「ええ、嫌がってるんですよ」と言っていた。

【金と死】財布に小銭ばかり溜まってきた。今、一円玉がいっぱいある。100円の消しゴムの100分の1のカケラが1円だとすると、そんなものは気楽に捨てられるのに、1円玉は捨てられない。似合わない帽子は思い切って捨てられるのに、どうして1円玉は捨てられないのだろう……あゝ1円玉よ永遠なれ。

またしても最近、自分が死ぬのも、大事な人が死ぬのも怖くて嫌だとジクジク思っていた。「やすらぎの里」は今からでも見たほうがいいのだろうか。いや、死があるから宗教もあり、芸術もあり、楽しいと思える時間もある。死がなかったら、たぶん感動はしない。そう思ったら急に横尾忠則先生と一体化したような気分になった。「決して死は悪ではない」のだ。

わかってる、わかってる。これは仕事がヒマな時の典型的な症状である。

【絵】最近、自分の絵があまり好きではない。いろんなタッチでいろいろ描いて、総合得点でなんとかならないかと思っているけど、絵の一つ一つを取ってみるとどれも生煮えで、たいした出来ではないと思えてきた。こう書くと、今週載せている絵に対して無責任にも思えるが、その時点で一生懸命やったつもりなので、許してほしい。

はい、おわり。

世間の人に、しかめっ面されるくらいでないといけない。

新人はそれくらいトンガッタことをやるべきなのだ。

私はかつてそう思っていた。いや、今でもそう思っている。

初めて開いた個展『人の間』(2003年)は、そんな意気込みバリバリで臨んだのだ。

ところが誰だか忘れたが、友達の叔母さんという人が見にきてくれた時に

「あ〜、あったかい絵だね〜。私らの世代には面白いわ〜」と言われた。

やばい! こんな素人のオバさんに理解されているようでは、ちっとも新しくないではないか!

とガックリきたのだが、後々考えると、なんとか今現在、イラストレーターとして仕事ができているのは、このオバさんが言い当てた「あったかい」感じが私の絵にあるおかげのような気が、しないでもないのである。

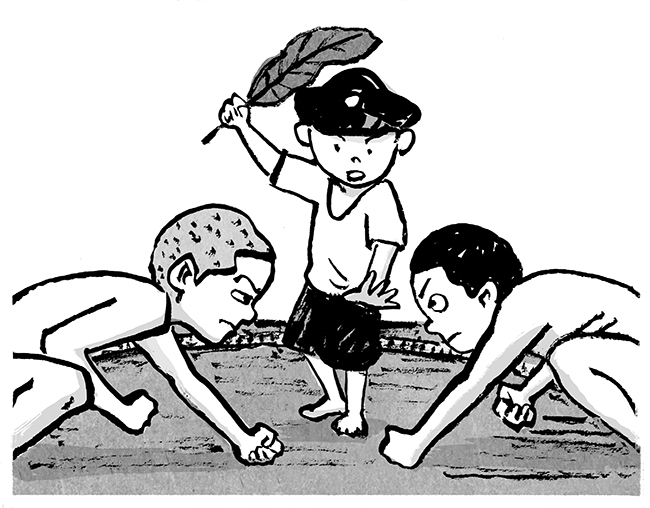

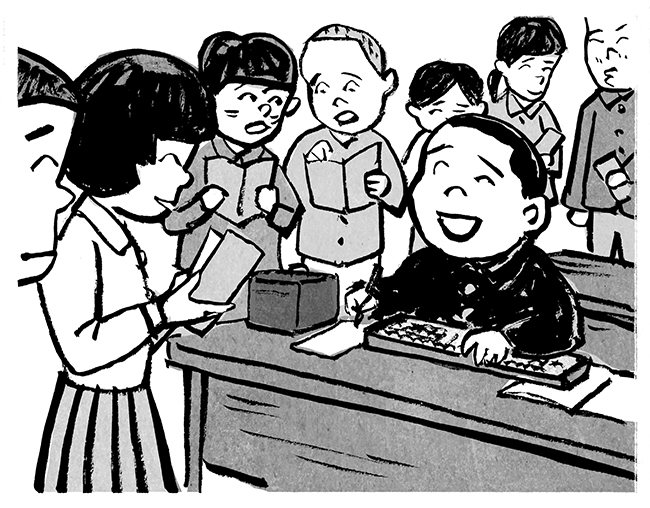

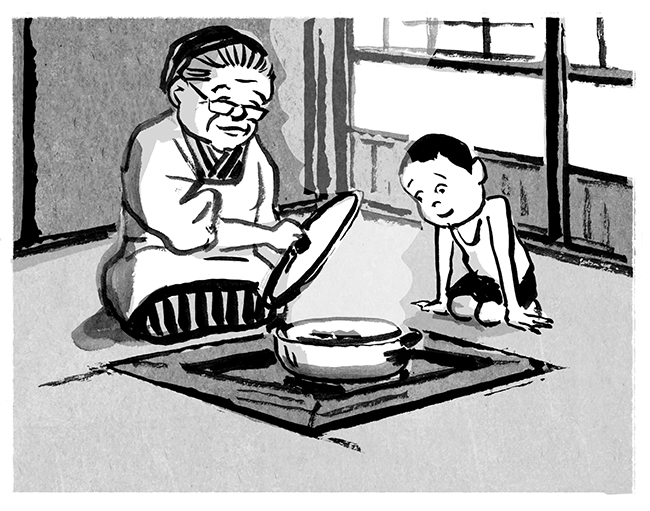

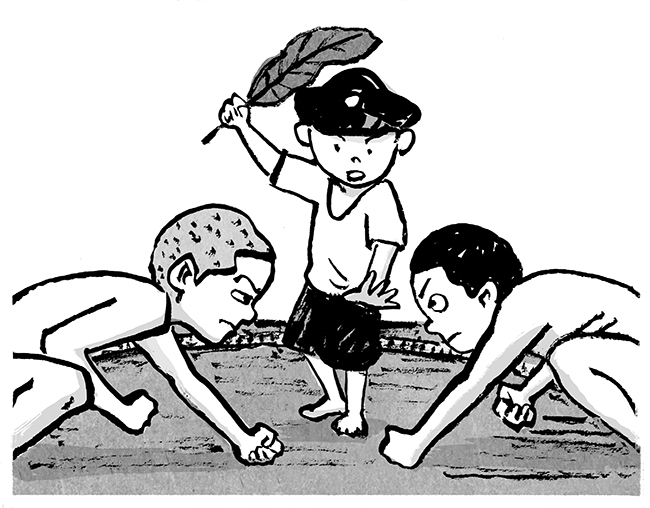

というわけで、日本農業新聞で連載中の島田洋七さんの自伝的ハートフルコメディエッセイ『笑ってなんぼじゃ!』につけているあったかさ全開の挿絵からです。

短い引用文だけ読んでも、内容はよくわからないと思いますけど…。

相撲大会では、いつも2位。米屋の小林くんがいつも1位で、どうしても勝てんかったなあ。

荷物を載せて、次の場所に移動するんやろね。力士たちが、荷物を軽々とトラックに積んでいた。そこで見たのが、後に東の大関にまで上り詰めた大内山。

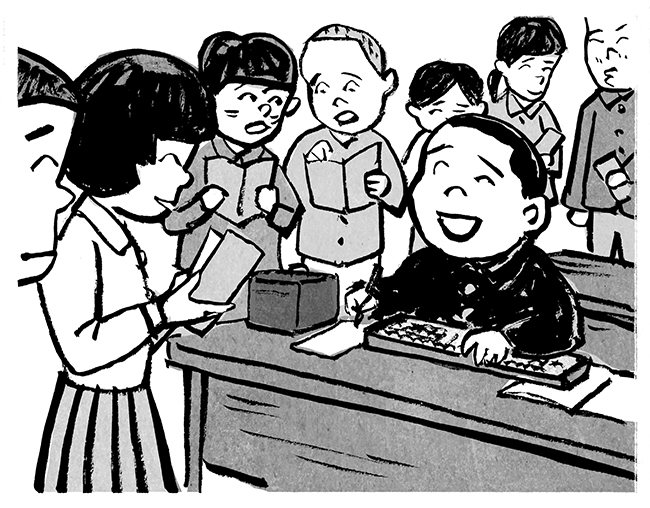

算数とか理科は得意やったけど、国語とか文系の科目がさっぱりあかん。でも計算の速さには自信があった。当時、毎月決まった日に、銀行員の人が学校にやってきて、子どもたちがお金を預けたり引き出しができる、「子ども銀行」というのがあったんよ。

算数とか理科は得意やったけど、国語とか文系の科目がさっぱりあかん。でも計算の速さには自信があった。当時、毎月決まった日に、銀行員の人が学校にやってきて、子どもたちがお金を預けたり引き出しができる、「子ども銀行」というのがあったんよ。

「蘇州飯店」は大きな料理店で、ちょっとした舞台もあった。 かあちゃんは、歌もうまくて芸達者やったから、舞台で踊りを踊ったり、歌を歌うことも多かったんよ。

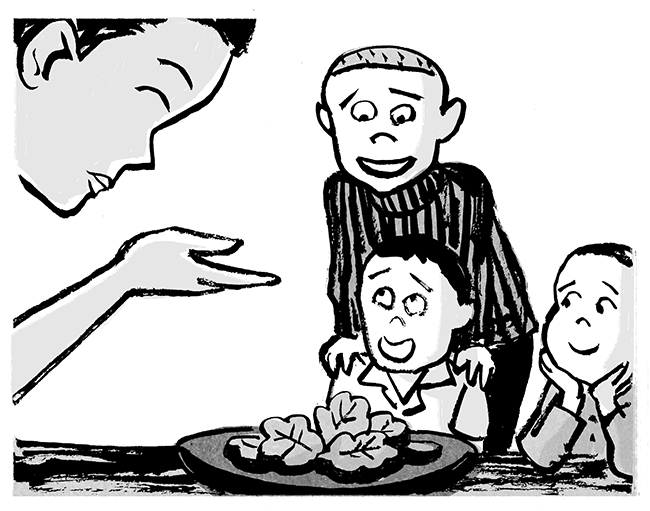

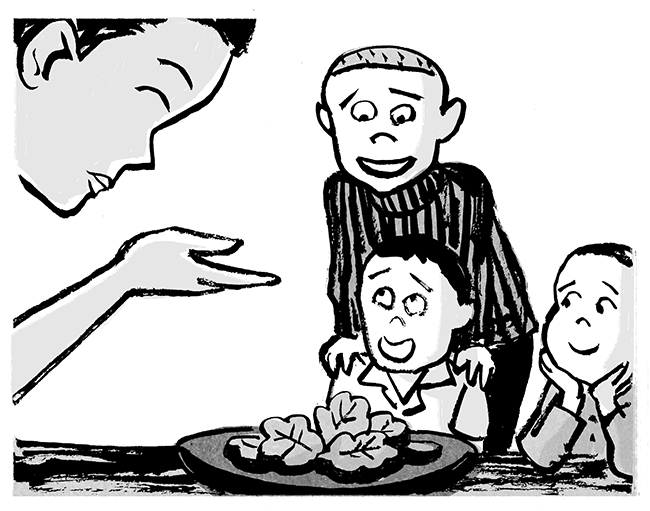

みんなは、初めてみるお菓子に目を白黒。かあちゃんと「もみじまんじゅう」の間を、みんなの視線が、行ったり来たりするのがおもしろかったよ。

当時はカラオケなんかないから、かあちゃんが歌を歌うことになったんよ。かあちゃんの歌のうまさは、親戚中のみなが知っていたからね。

当時はカラオケなんかないから、かあちゃんが歌を歌うことになったんよ。かあちゃんの歌のうまさは、親戚中のみなが知っていたからね。

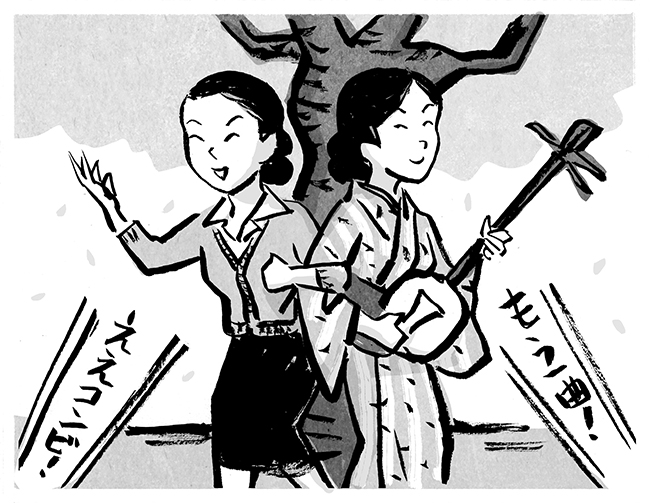

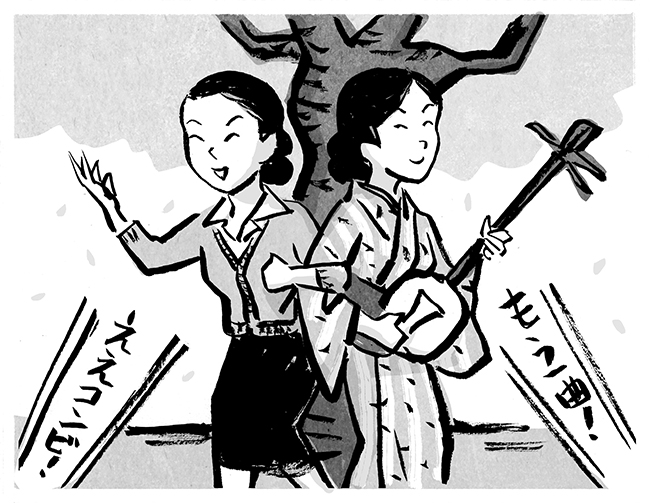

かあちゃんの歌と、喜佐子おばちゃんの三味線。これがむちゃくちゃ、ええコンビ。やっぱり姉妹やから、あうんの呼吸みたいなのがあるんやろね。

かあちゃんの歌と、喜佐子おばちゃんの三味線。これがむちゃくちゃ、ええコンビ。やっぱり姉妹やから、あうんの呼吸みたいなのがあるんやろね。

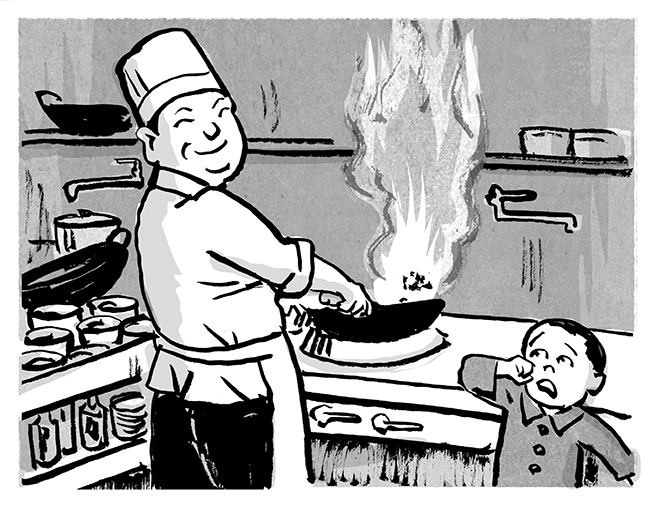

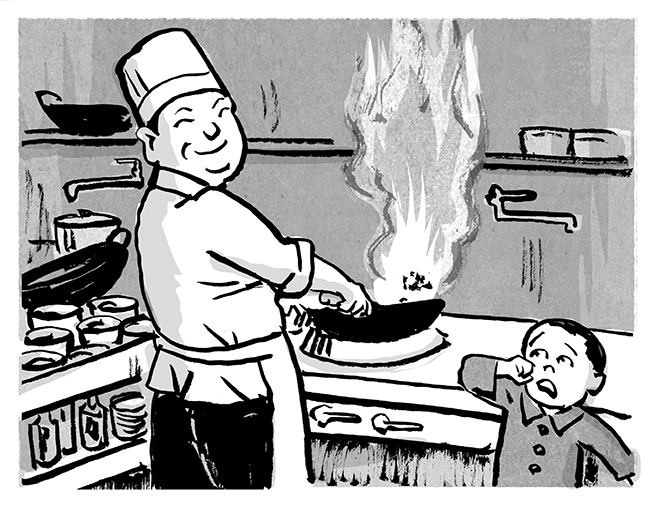

中華料理は火の料理とよく言われるけど、王さんが炒めると、パアッと大きな火柱が上がり、迫力満点。 初めて見たときは、火の魔法にしか見えなかったよ。

中華料理は火の料理とよく言われるけど、王さんが炒めると、パアッと大きな火柱が上がり、迫力満点。 初めて見たときは、火の魔法にしか見えなかったよ。

佐賀では毎日バケツで水をくんだり掃除をしてたからお手のもんよ。店のスタッフのみんなにかわいがってもろたんは、俺がこうして店の手伝いを進んでしていたこともあると思う。

佐賀では毎日バケツで水をくんだり掃除をしてたからお手のもんよ。店のスタッフのみんなにかわいがってもろたんは、俺がこうして店の手伝いを進んでしていたこともあると思う。

チャーハンを完璧に作れるようになったのは、小学校5年生くらいかな。佐賀に帰って作ったら、ばあちゃんにびっくりされた。

チャーハンを完璧に作れるようになったのは、小学校5年生くらいかな。佐賀に帰って作ったら、ばあちゃんにびっくりされた。

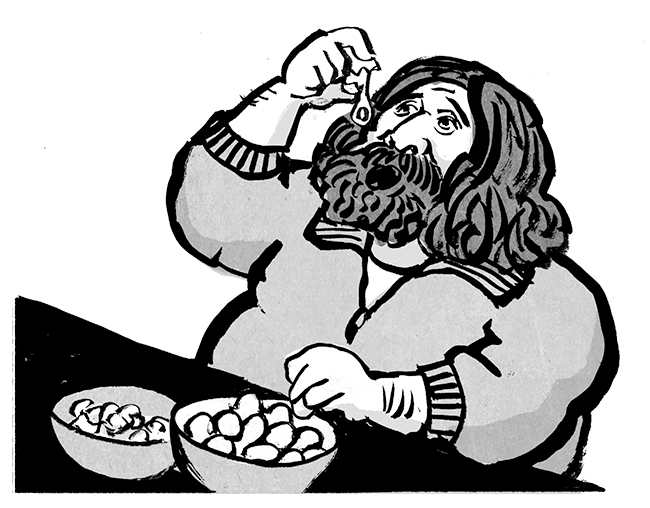

身長が2メートル近くて、体重が200キロ以上もある大男。 バスを3台も引っ張る力持ちで、首にかけた鎖を振り回して大暴れするプロレスラーだと聞いて、ひと目見たいと、大勢の野次馬に混じって店の入口で待っていた。

身長が2メートル近くて、体重が200キロ以上もある大男。 バスを3台も引っ張る力持ちで、首にかけた鎖を振り回して大暴れするプロレスラーだと聞いて、ひと目見たいと、大勢の野次馬に混じって店の入口で待っていた。

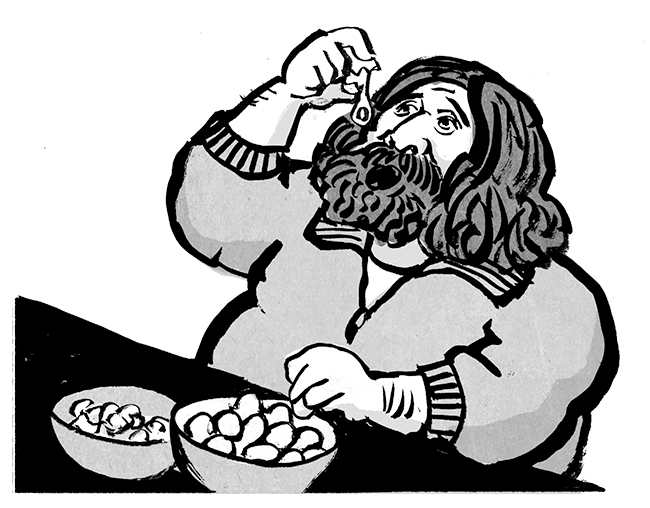

注文は、まずは鶏の唐揚げを50個。それが届く前に卵30個をそのまんまで欲しいという。口を上に開けて、右手で卵をぐしゃっと割って、あっという間に全部飲み干した。

注文は、まずは鶏の唐揚げを50個。それが届く前に卵30個をそのまんまで欲しいという。口を上に開けて、右手で卵をぐしゃっと割って、あっという間に全部飲み干した。

夏休みを過ごした広島のことは、今でもはっきりと覚えている。小さい頃は、家と「蘇州飯店」の往復やったけど、小学5年生くらいになると、あるこち足を伸ばして探検に出かけた。

夏休みを過ごした広島のことは、今でもはっきりと覚えている。小さい頃は、家と「蘇州飯店」の往復やったけど、小学5年生くらいになると、あるこち足を伸ばして探検に出かけた。

必ず「お風呂入っていき」と風呂に入れてくれた。これは「かぶと商店」さんだけじゃなくて、近所の人たちが俺の顔を見ると、「今日は、かあちゃんの店行くんか? 行かへんのやったらうちで風呂入り」と声をかけてくれた。

必ず「お風呂入っていき」と風呂に入れてくれた。これは「かぶと商店」さんだけじゃなくて、近所の人たちが俺の顔を見ると、「今日は、かあちゃんの店行くんか? 行かへんのやったらうちで風呂入り」と声をかけてくれた。

かあちゃんが忙しいときは小遣いもろて、一人でも食べにいった。お好み焼き屋というても、駄菓子屋とか貸本屋と併設された小さな店で、20、30円で食べられるんよ。

かあちゃんが忙しいときは小遣いもろて、一人でも食べにいった。お好み焼き屋というても、駄菓子屋とか貸本屋と併設された小さな店で、20、30円で食べられるんよ。

「お好み村」は、お好み焼き屋台のほかに、甘栗とかの露店やら金魚すくい、うなぎ釣りの露店まであって、ちょっとしたお祭りみたいな賑やかさがあった。

「お好み村」は、お好み焼き屋台のほかに、甘栗とかの露店やら金魚すくい、うなぎ釣りの露店まであって、ちょっとしたお祭りみたいな賑やかさがあった。

俺はうなぎ釣りが得意で、一度に3匹も釣り上げたこともある。

1等席は、びっくりするほど豪華! 飛行機のファーストクラスみたいな感じで、背もたれが180度近く倒れて、背中も足も伸ばしてあおむけで眠れるんや。「うわー! 散髪屋さんみたいや」と、最初は興奮してなかなか寝られんかったよ(笑)。

1等席は、びっくりするほど豪華! 飛行機のファーストクラスみたいな感じで、背もたれが180度近く倒れて、背中も足も伸ばしてあおむけで眠れるんや。「うわー! 散髪屋さんみたいや」と、最初は興奮してなかなか寝られんかったよ(笑)。

どうやって食べたらええか戸惑っていたら、ウエイトレスのお姉さんが親切に教えてくれたよ。俺は「さくら号」の食堂車でテーブルマナーを覚えたんや(笑)。

どうやって食べたらええか戸惑っていたら、ウエイトレスのお姉さんが親切に教えてくれたよ。俺は「さくら号」の食堂車でテーブルマナーを覚えたんや(笑)。

満塁ホームランを打ったのが、母校の城南中学の後輩であることも大きかった。あのとき、日本中でどっちが勝ってもうれしかったのは、きっと俺だけやったと思うよ(笑)。この広陵対佐賀北の試合は、高校野球史に残る一戦となった。

満塁ホームランを打ったのが、母校の城南中学の後輩であることも大きかった。あのとき、日本中でどっちが勝ってもうれしかったのは、きっと俺だけやったと思うよ(笑)。この広陵対佐賀北の試合は、高校野球史に残る一戦となった。

やっぱり、今でもあの決勝戦は、佐賀の人にとっては、自慢の名試合なんよ。そしたら、店にいた人が「俺、副島の親戚や」「え! ほんまかいな。ほんなら今から呼べ!」(笑)。しばらくしたら、ほんまに副島くんがすし屋にやってきた。

やっぱり、今でもあの決勝戦は、佐賀の人にとっては、自慢の名試合なんよ。そしたら、店にいた人が「俺、副島の親戚や」「え! ほんまかいな。ほんなら今から呼べ!」(笑)。しばらくしたら、ほんまに副島くんがすし屋にやってきた。

友達に川に泳ぎに誘われた俺。でも、海水パンツなんて持ってなかった。そこで、ばあちゃんにお願いした。「海水パンツを買ってほしい」「そんなもん、いらんばい」「え、でも僕も泳ぎたい」

友達に川に泳ぎに誘われた俺。でも、海水パンツなんて持ってなかった。そこで、ばあちゃんにお願いした。「海水パンツを買ってほしい」「そんなもん、いらんばい」「え、でも僕も泳ぎたい」

「泳ぐのにパンツはいらん、実力で泳げ!」。

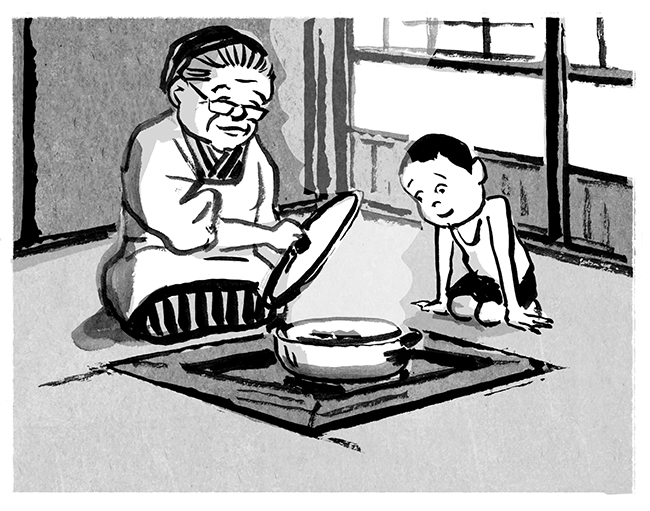

ばあちゃんは、いろりとかまどを上手に使い分けていた。煮しめを作るときは、あらかじめ材料に薄めに味付けしてかまどで煮立てる。それをいろりに移してじっくり煮込む。

ばあちゃんは、いろりとかまどを上手に使い分けていた。煮しめを作るときは、あらかじめ材料に薄めに味付けしてかまどで煮立てる。それをいろりに移してじっくり煮込む。

ばあちゃんの料理で覚えているのは、こんにゃく、ゴボウ、レンコン、ニンジンをいろりでじっくり煮込んだ煮しめ。

ばあちゃんの料理で覚えているのは、こんにゃく、ゴボウ、レンコン、ニンジンをいろりでじっくり煮込んだ煮しめ。

洋子おばちゃんちには、当時、5歳のやすのり、3歳のてつろう、1歳のとも子の3人の子どもがいた。まだ小さい子どもを3人も抱えた洋子おばちゃんは途方に暮れた。そこで、ばあちゃん登場!

洋子おばちゃんちには、当時、5歳のやすのり、3歳のてつろう、1歳のとも子の3人の子どもがいた。まだ小さい子どもを3人も抱えた洋子おばちゃんは途方に暮れた。そこで、ばあちゃん登場!

「うちの2階に住め!」と、ガハハと笑った。

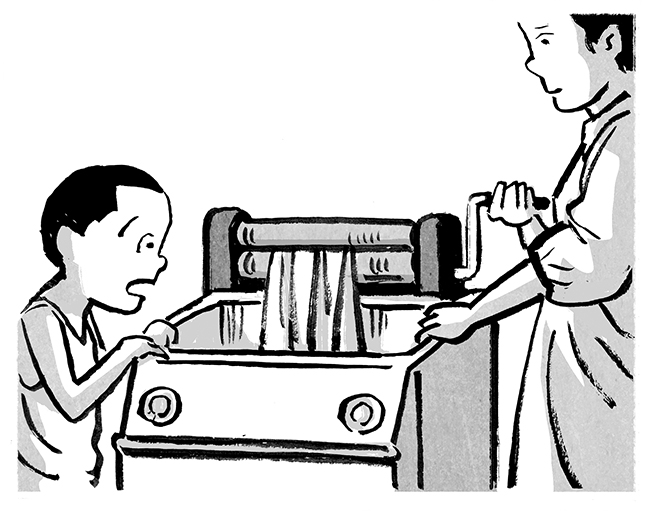

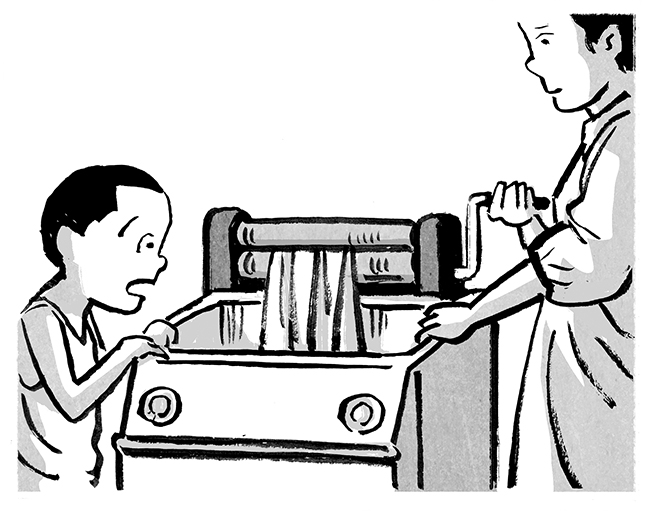

一槽式で脇にローラーが2本付いていて、洗い終わった洗濯物をそれに挟んで搾って 水気を切るタイプやった。もうね、びっくりしたよ。

一槽式で脇にローラーが2本付いていて、洗い終わった洗濯物をそれに挟んで搾って 水気を切るタイプやった。もうね、びっくりしたよ。

喜佐子おばちゃんの旦那さんは、専売公社に務めるサラリーマンやったけど、働き者のおばちゃんは、小さな居酒屋とかき氷屋を切り盛りする兼業主婦でもあった。

喜佐子おばちゃんの旦那さんは、専売公社に務めるサラリーマンやったけど、働き者のおばちゃんは、小さな居酒屋とかき氷屋を切り盛りする兼業主婦でもあった。

卒業式には、かあちゃんは仕事で来れんかったけど、ばあちゃんが来てくれた!これはほんまにうれしかった。

卒業式には、かあちゃんは仕事で来れんかったけど、ばあちゃんが来てくれた!これはほんまにうれしかった。

思い返せば、ほんまにいろんなことがあった小学校時代。 思い出に一番も二番もないんやけど、今でも夕暮れになると、ふと思い出すことがある。

思い返せば、ほんまにいろんなことがあった小学校時代。 思い出に一番も二番もないんやけど、今でも夕暮れになると、ふと思い出すことがある。

家までの道中、なんの歌かは思い出せんのやけど、おまわりさんは、ずっと歌を歌ってくれた。俺はいろんな感情がごっちゃになって涙が出そうになるのをぐっと堪えていた。

家までの道中、なんの歌かは思い出せんのやけど、おまわりさんは、ずっと歌を歌ってくれた。俺はいろんな感情がごっちゃになって涙が出そうになるのをぐっと堪えていた。

おっと、1日ずれて水曜日更新になってしまいました。

といっても先月、無断で更新を休んだ週がありましたが、「どうしたの?」という問い合わせはゼロ。

こんなブログだれも見ていないのに、なんで律儀に更新しているんだか、自分でも不思議になってきました。

だいたいブログっていうのが、ややどんくさいメディアになってしまったのでしょうか。

最近はブログになんか書くよりも、SNSにアップした方が、拡散されて、よりたくさんの人に見てもらえることになっているようです。

私はツイッターとフェイスブックに「ブログ更新しました」というお知らせを載せているのですが、クリックして、ここにとんで来てもらわなねばなりません。

それよりも、SNSに直接書き込んだ方が、反応も少しは良いと思う。

クリックさせるなんて温度が数度下がる感じがするのです。

さらに、自分のやっていないインスタグラムやタンブラーなどは、画像が主のSNSで、イラストレーターにとってはそっちの方が広がりがいいなんて聞きます。

ツイッターをやっているのは中年以上で、若い人はインスタだとか言うし。なんだか取り残された感じです。

でも、みんなが昔、ミクシィに書き込んだ記事は、今どうなっているのだろうか?誰かに読まれているんだろうか?

と、久しぶりに検索するとミクシィというのはまだあるんですね。でも、もう自分のページも10年以上見ていない。

そうやって、はやいとこ、インスタグラムもタンブラーも過去のものになってしまえばいいのに。

その前に自分が過去の人になってしまうでしょうがね、ハハハ。

さ、文字数も稼いだことだし、あとは思いっきり手抜きで、終わらせましょう。

このあと、出かけなきゃいけないし。

昨日から、銀座のリクルートで東京イラストレーターズ・ソサエティ(TIS)の展覧会やってます。

〈今年は、会の名称にちなみ、東京、それも会場の銀座を含む東半分の色濃いエリアがテーマです。来年の設立30周年を前に、江戸下町から継承された伝統と新しいエネルギーが混在するいま注目の景色を、163人のアンテナで描きあげます。「東京東」再発見にお出かけください〉

• 2017年8月22日(火)~ 9月14日(木)

• クリエイションギャラリーG8

• 〒104-8001 東京都中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F TEL 03-6835-2260

• 11:00 ~ 19:00

• 日・祝日休館

• 入場無料

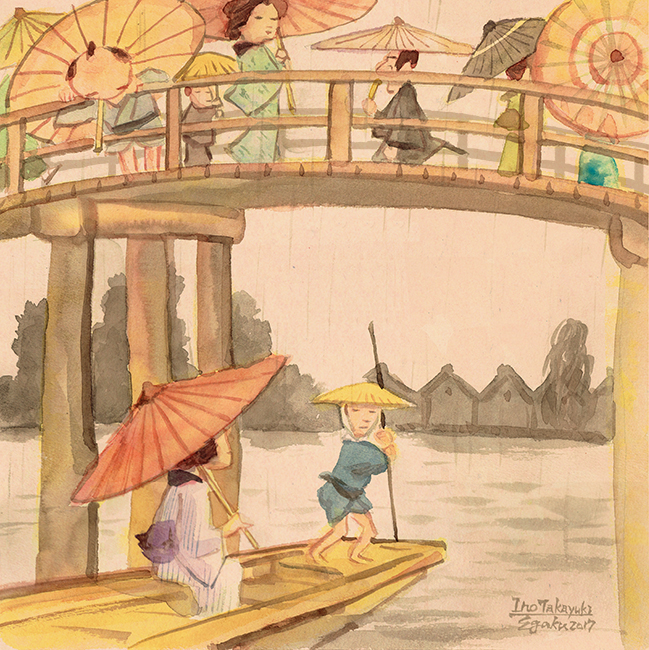

で、私の絵はこれだ!

タイトルは「雨ふり」。昔の東京、つまり江戸は川、堀、水路がめぐる”水の都”だったらしい。雨の日の江戸の下町を思い浮かべて、水彩絵の具で描いてみました。

今回はギャグも、オチもなしの絵でございます。

売ってます。

本当は先週お知らせすべきことでしたが、うっかり忘れてしまったので、事後報告でございます。

昨日8月14日と今日15日の午前9時30分より、『昔話法廷』の新作が放映されました。

今年は「ヘンゼルとグレーテル」と「さるかに合戦」の裁判が開かれます。

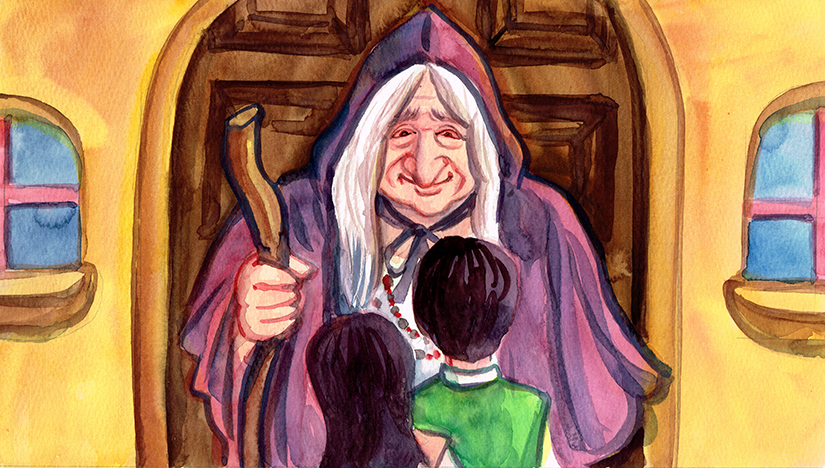

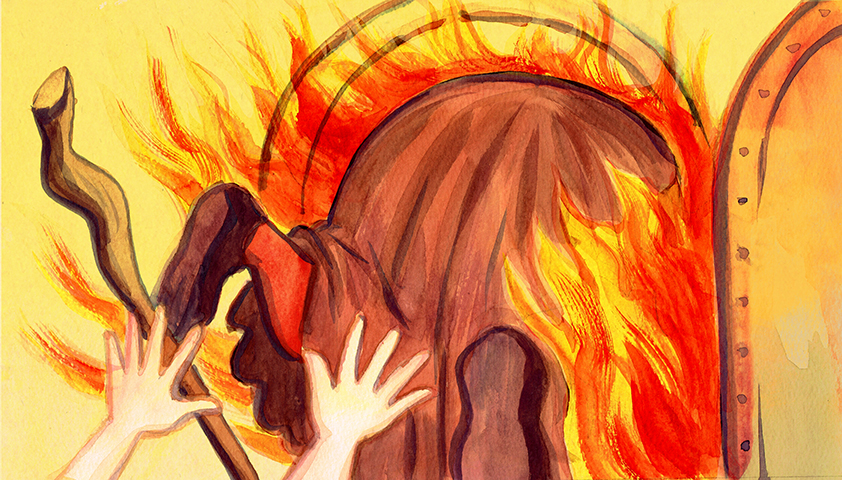

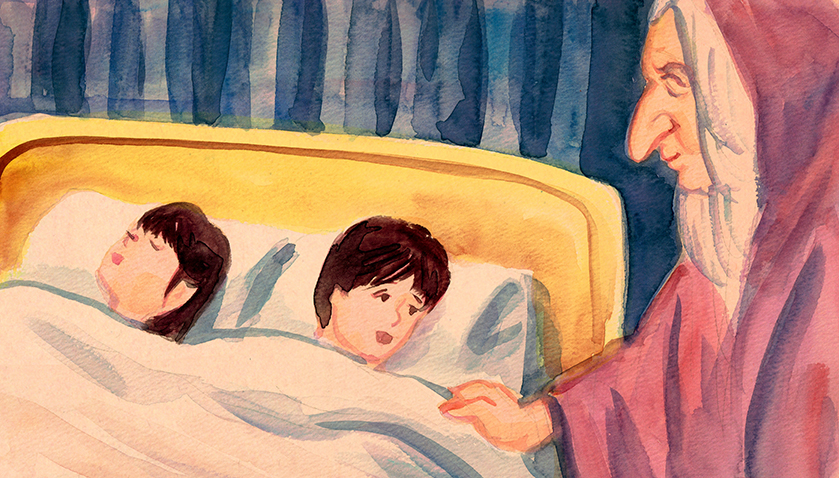

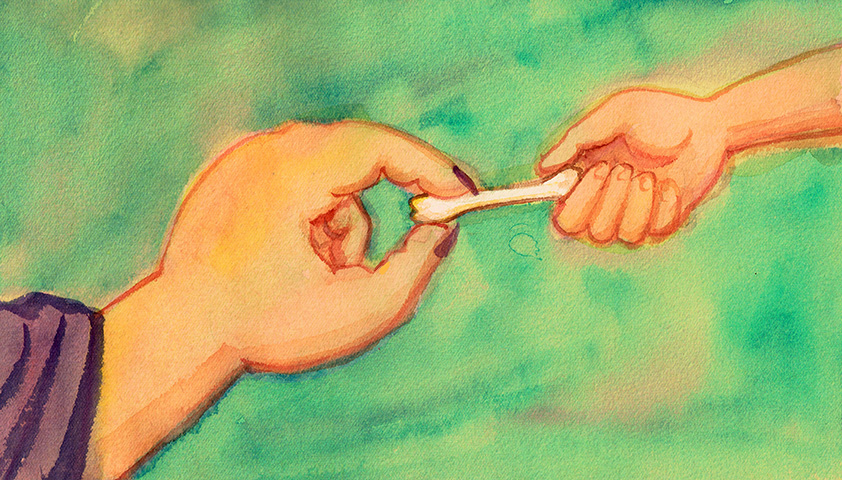

ではさっそく私の描いた絵だけを見てみましょう〜。

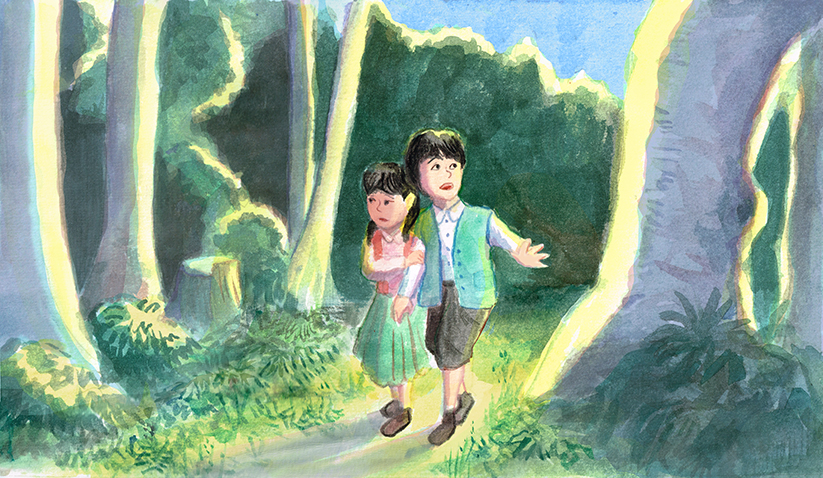

深い森の中をさまよい歩くヘンゼルとグレーテル(なお、登場人物は法廷に出廷する役者さん、着ぐるみの容姿に合わせて絵を描いています。ゆえにヘンゼルとグレーテルも黒髪であります)。

白い鳥に案内されて、お菓子の家にたどり着く二人。

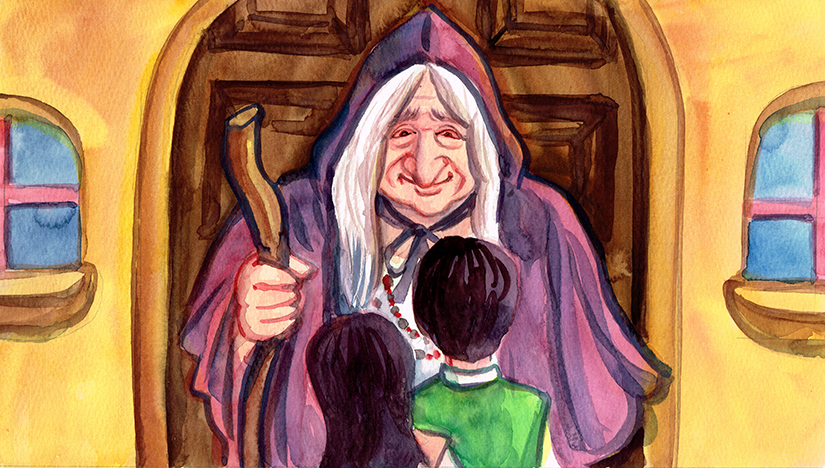

お菓子の家の主人、魔女と出会う二人。魔女は優しく微笑み、グレーテルはやや怯えています。

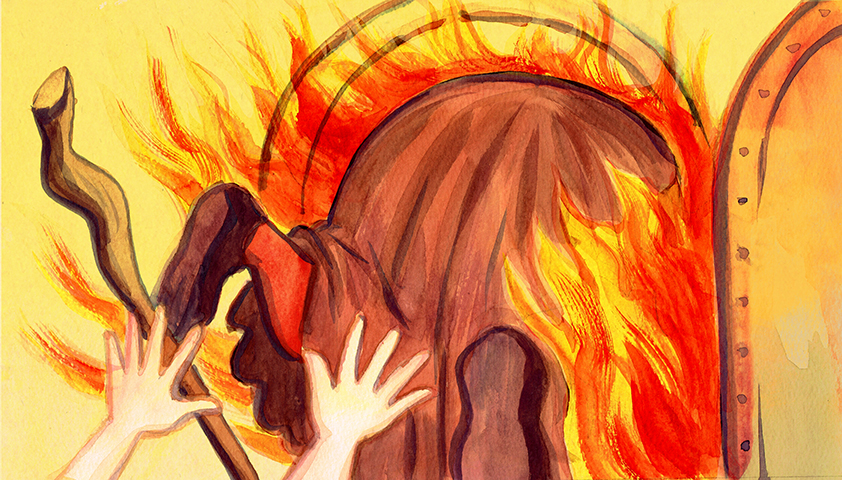

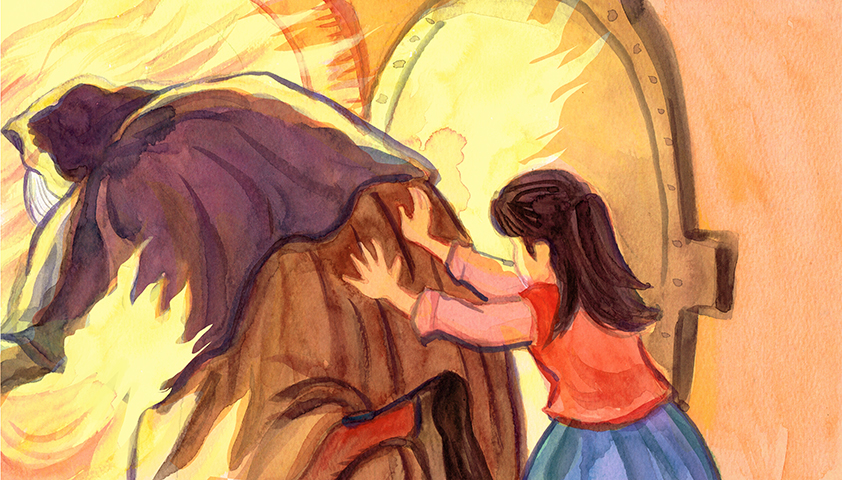

燃えさかるかまどの中に、突き飛ばされる魔女。

魔女の家にあった金貨を盗む二人。

金貨を父親に持って帰り、褒められてうれしそうな二人。

案内する白い鳥の証言。

大鍋をかき混ぜて秘薬を作る魔女。

縄で縛られて泣く子供たち。

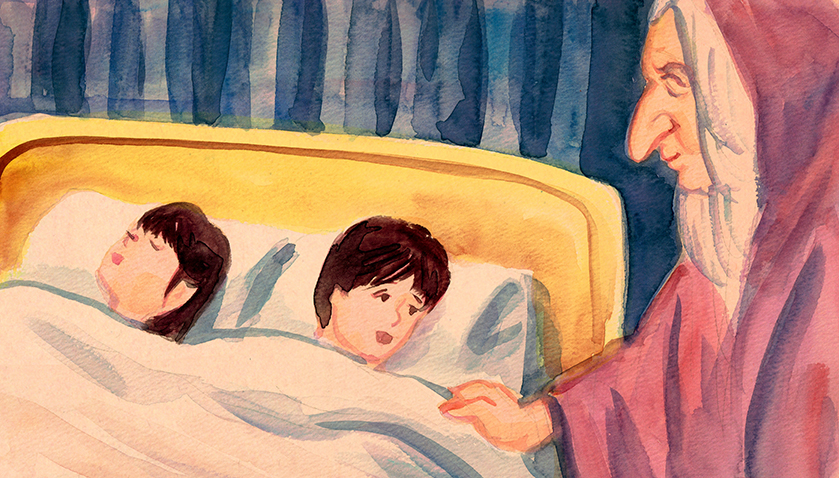

ふかふかのベッドに二人を寝かせる魔女。

檻に閉じ込められたヘンゼル。

ヘンゼルの差し出した鳥の骨を触る魔女。

ヘンゼルをさばくために大きな包丁を研ぐ魔女。

襲われそうになるヘンゼル。

魔女を燃えさかるかまどの中に突き飛ばすグレーテル。

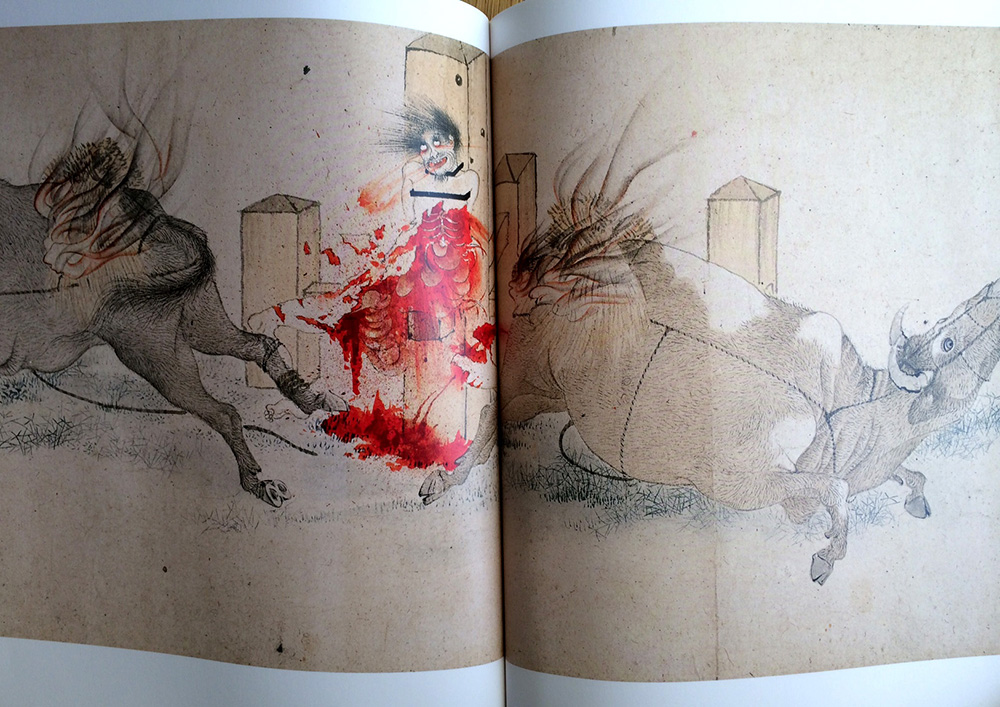

さて続いて、「さるかに合戦」裁判です。

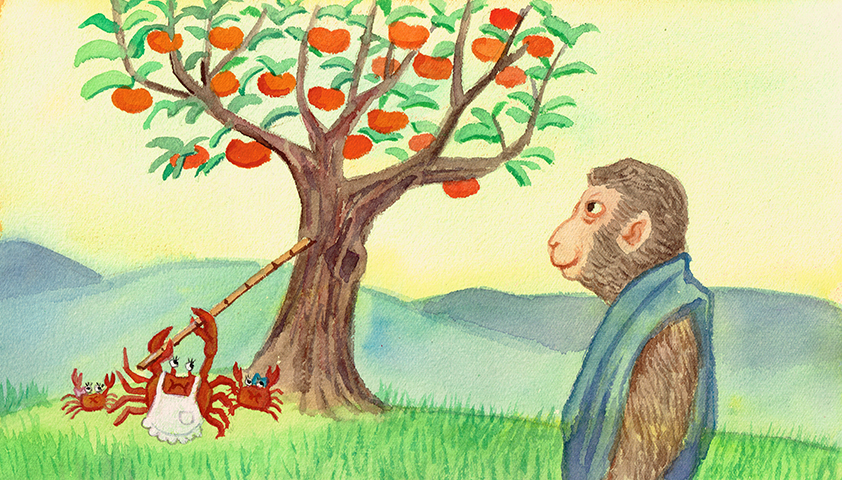

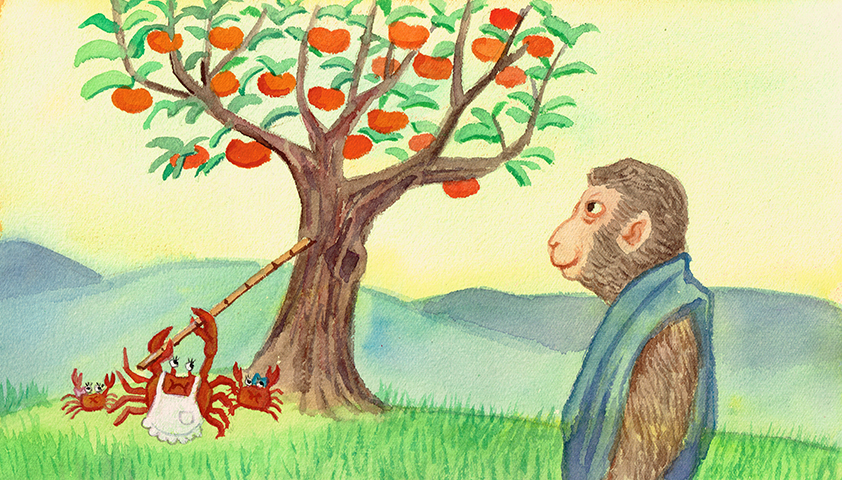

柿の木の前で出会う猿と蟹の母子。

木に登る猿。

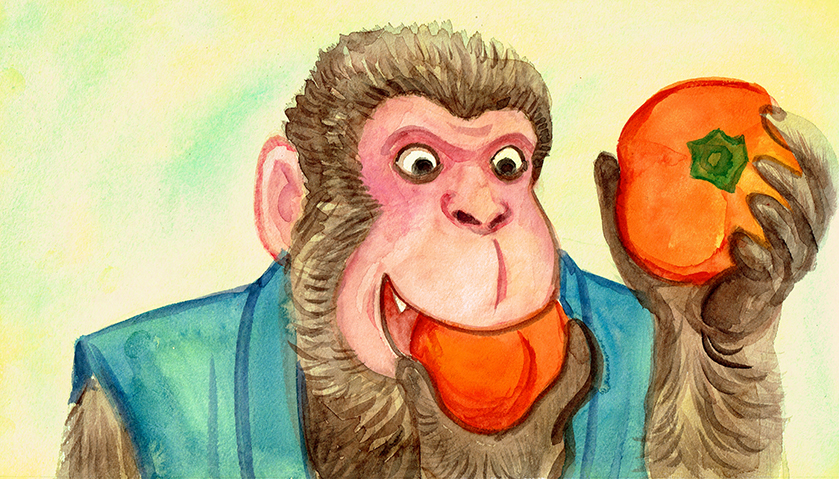

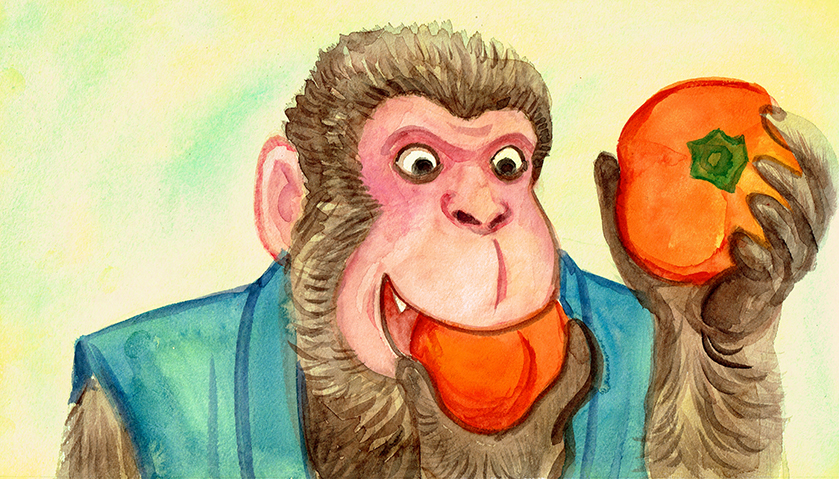

木の上で、熟れた柿を食べる猿。

青い柿を思いっきり投げつける猿。

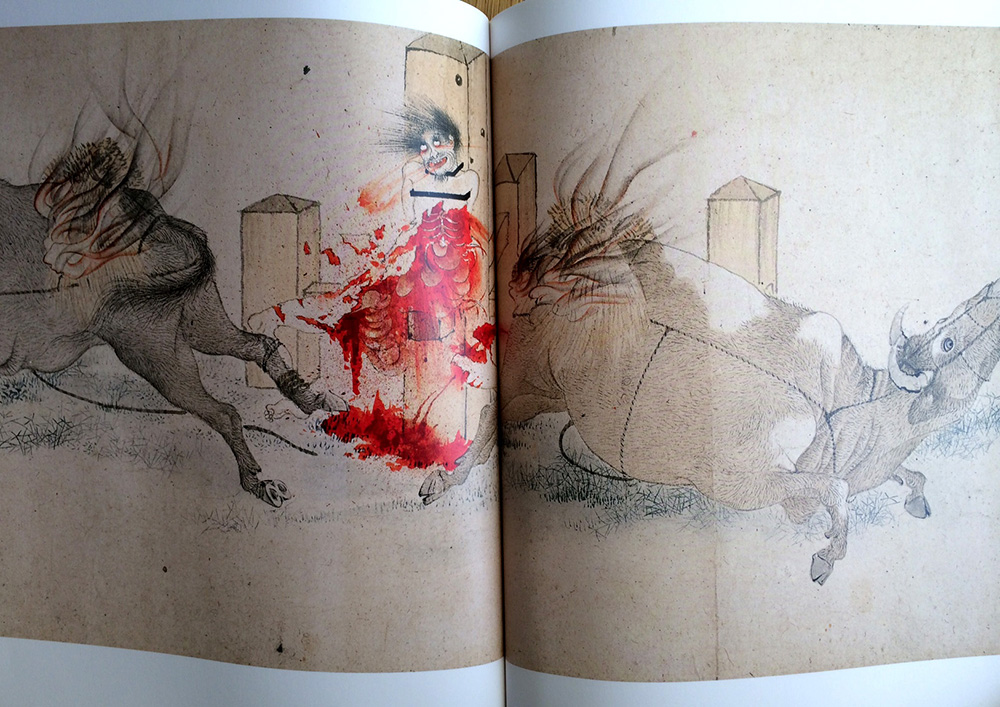

青柿が直撃する母蟹。

地面に転がる蟹の母子の遺体。

以上です。

事後報告と言いましたが、この番組は教材でもあるので、ネットでご覧いただけます。

特に「さるかに合戦」裁判は猿が死刑になるかどうかの重い判決を扱うからか、他の回よりも5分長いです。先ほど放送を見ましたが、なかなかの見ごたえ。ぜひご覧ください。

だって、あなたも裁判員に選ばれるかもしれないのですよ。

ちなみにうちの父親は、3年前、めでたく裁判員に選ばれ……かけ……ました。裁判員は70歳以上なら断れるのですが、うちの父親はギリギリ69歳で、まもなく70歳になる予定でした。本人は「あと少し遅かったら断れるのになぁ」とたいそう裁判員になるのを嫌がっておりました。が、すんでのところで選からはずれました。よかったですね。

確かに、「さるかに合戦」裁判のような重い刑の裁判員になるのはイヤなものでしょう。

でも私、蟹に青柿をぶつけられて、体がめちゃめちゃになってしまう蟹の絵を描いている時が、一番テンションが上がりました。

たぶん、私だけではなく、他の絵描きさんもそうなはずです。

円山応挙の『七難七福図』も、七福より七難の方が筆が乗ってる感じがします。

実際の事件を見れば「なんて非道いんだ、なんて酷いんだ」と目を覆い、心を痛めるのに、創作となるとちょっと楽しくなってしまう。なぜでしょうか。

私が石田衣良さんの本のお仕事をするとは、思いもよらないことだったんですが、内容を聞けば納得。ちょっとダサい男子たちのお話だったんですね。自分たちではそこそこイケてると勘違いしてる彼らが、モテ男への高く険しい道を目指してドタバタするお話。

私が石田衣良さんの本のお仕事をするとは、思いもよらないことだったんですが、内容を聞けば納得。ちょっとダサい男子たちのお話だったんですね。自分たちではそこそこイケてると勘違いしてる彼らが、モテ男への高く険しい道を目指してドタバタするお話。

時代劇が好きな私は、着物を着た時に身体をどう動かせば、カッコよく見えるかはある程度わかるようになりました。

時代劇が好きな私は、着物を着た時に身体をどう動かせば、カッコよく見えるかはある程度わかるようになりました。 (これは妖怪変化した私の着物姿ですが、着こなしている例としてあげたわけでは決してありません。ではなぜ写真を載せたのでしょうか。深く突っ込まないように)

(これは妖怪変化した私の着物姿ですが、着こなしている例としてあげたわけでは決してありません。ではなぜ写真を載せたのでしょうか。深く突っ込まないように)