絵画の序列とラス前一休

先日、フト、チャンネルを放送大学に合わせると、ちょうど西洋美術の授業をやっていた。

お名前を失念したが、財津一郎似の先生の語り口に引き込まれてついつい最後まで見てしまった。面白かったのである。

講義の内容をざっと要約すると、こういうことであった。

その昔、西洋古典美術の世界においては絵画に5つの序列があった。

上から順にあげていくと、まず一番にエラいのは「歴史画」、次が「肖像画」、その下が「風俗画」、さらに下は「風景画」、一番下は「静物画」ということになる。

(ふむふむ、そんな序列があったことは僕も聞いたことがあるぞ。人間に階級という序列があった封建の世においては、絵画にも序列があってもおかしくはない。ただ、人間に上下をつけることと同様、馬鹿げた絵の差別だよなぁ…)と思って見ていたところ、先生はすかさず「皆さんは、そのような序列は馬鹿げている、そうお思いになるでしょう」と先手を打ってきた。「しかし、それはちょっと違うのです」と話は続く。

ルネサンスの万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチは絵画だけでなくいろんなことを研究していた。当時、それは特別不思議なことではなかった。ルネサンスの頃には、絵画はそれまでの職人の仕事と思われていた地位からずっと上がって、科学、哲学、宗教などと同様に、この世の真理を追究するため、世界の本質を表現するための”学問”として扱われていたのだ、と。

ルネサンスから時代がくだっても、19世紀以前は西洋においては、絵画は学問と考えられてきたようなのだ。

ゆ・え・に…「歴史画」が一番エラいのであった。

レンブラント、数え年30歳(1636年)で描いた歴史画(宗教画)《目を潰されるサムソン》。

「歴史画」を描くためには、単に絵が上手いだけではなく、知識と教養がなくてはならない。また大画面を構成する腕がなくてはならない。貴人たちと付き合える社交性も必要だったかもしれない。

「肖像画」はそんな貴人たちを描く仕事であり、高貴で立派な人に見えるように描かなければいけない。そのへんのチンピラのような顔になってしまってはいけないのである。人間を描くのは難しい。だから2番目にエラい。

「風俗画」は庶民の生活である。ここにも人生がある。やはり人が描けなくてはいけない。

「風景画」は人がメインじゃなくてもいい。

「静物画」は人も風景も登場しない。

(ふむふむ、ということは、つまりこの序列は、描くのが難しい順、ってことだろう。そして難しさの一つは人間を描くってことだな)。

レンブラント、数え年36歳(1642年)の時に描いた集団肖像画《夜警》。歴史画のような画面構成。しかし描いた当時の年齢を調べると、驚愕してしまうなぁ。

しかし、実は序列というのはそれほど絶対的なものではなかった。そういうことになってる的なものだったようだ。

(ふむふむ、そうだよな。歴史画だってつまんないのはつまんない。静物画でもいい絵はやっぱりいいもんな)と僕はちょっと安心した。

放送大学の先生はこんな例をあげていた。

静物画と風俗画の名手シャルダンのエピソードである。シャルダンの作品は国王ルイ15世が買い上げ、さらに外国の王様も欲しがった。フランスでは絵がうまい画家はルーブル宮に住むことが出来、シャルダンも住んでいた。そして他の画家から尊敬を受けていた。 シャルダン、数え年40歳(1739年)の時に描いた風俗画《買い物帰りの女中》。

シャルダン、数え年40歳(1739年)の時に描いた風俗画《買い物帰りの女中》。

(ふむふむ、シャルダンほどの腕前があれば、肖像画だって歴史画だってバンバン描けたと思うが、なぜ序列の上を目指さなかったのだろう。そんな立身出世の競争には興味がなかったのだろうか。おかげで今の時代から見れば即物的にものを描いているシャルダンの絵の方が同時代の歴史画家より数段イケてるように見えるよ。江戸の封建時代でもそうだけど、何もかもが平等であるよりも、序列などの決まりごとの中で、本音と建前をうまく使って生きる方が、しあわせなことだってあるかもしれないな)と僕は勝手に想像をつけ加えた。

シャルダン、数え年61歳(1761年)の時に描いた静物画《野苺の籠》。

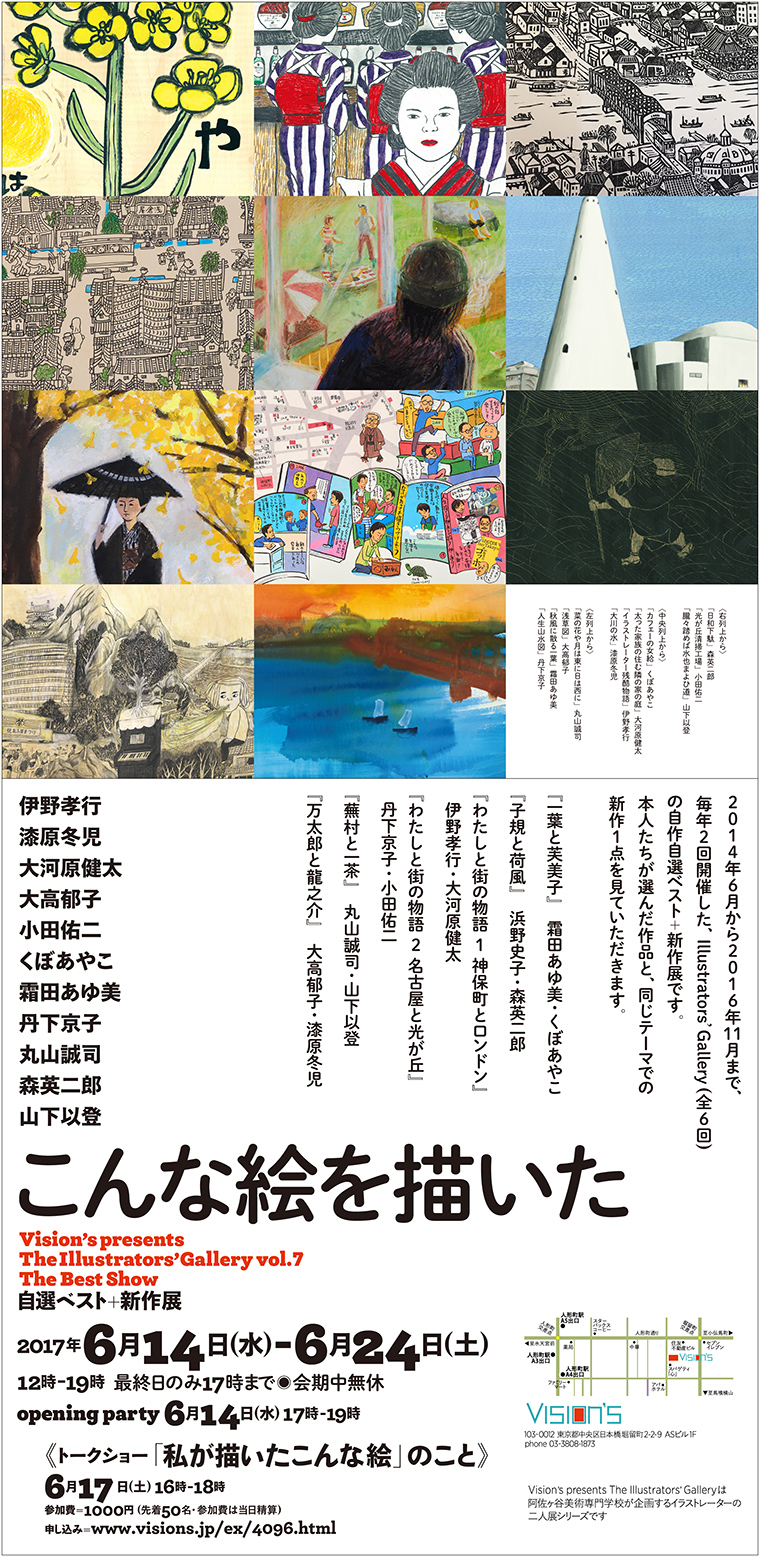

さて、ここでいきなり宣伝ぽい展開になるが、この放送大学の授業は、ただいま開催中の人形町のVison’sの展示『こんな絵を描いた』(6/24迄)を思い起させるのである。

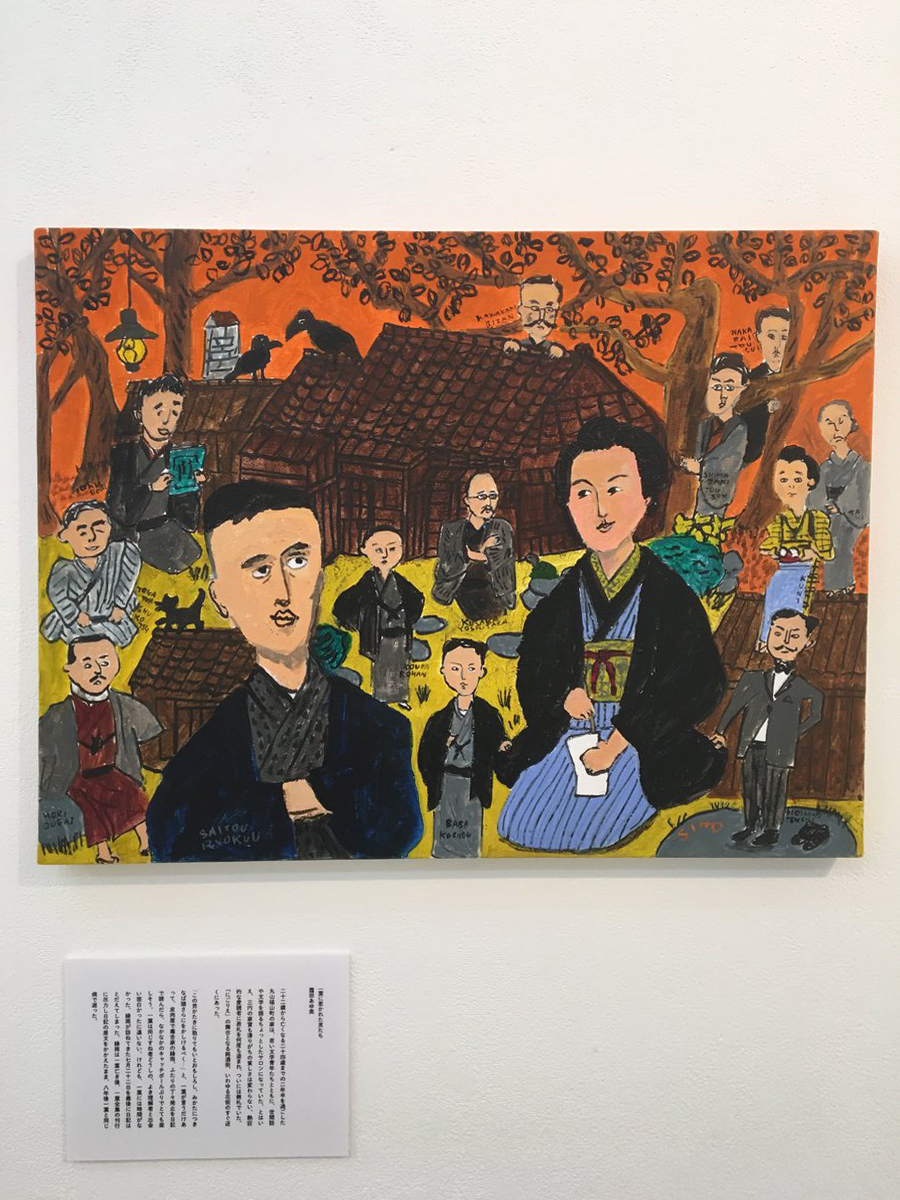

霜田あゆ美、数え年50歳で描いた《一葉に惹かれた男たち》。

大高郁子、数え年53歳で描いた《万太郎と一子 一九六〇年 初春》。

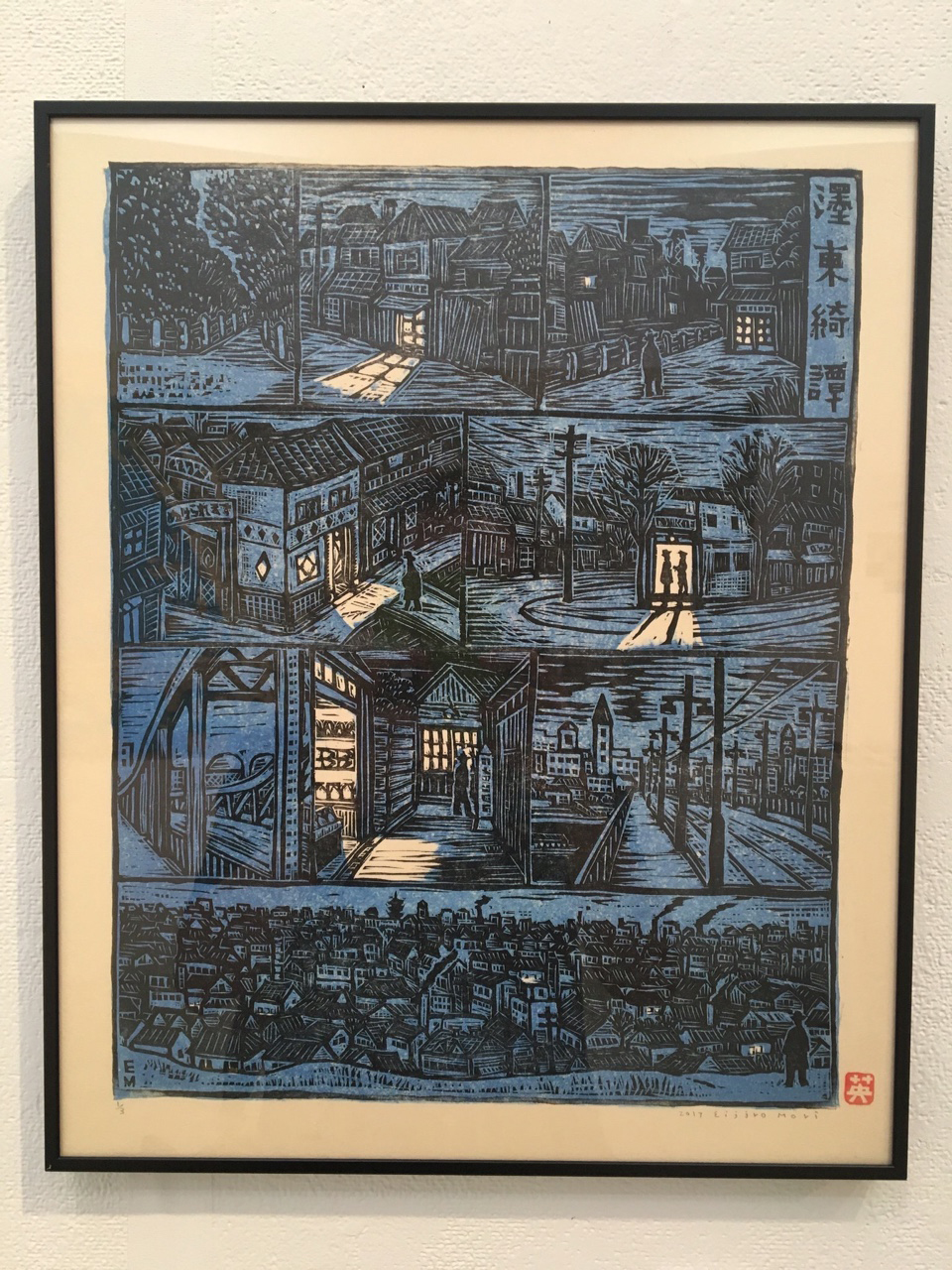

森英二郎、数え年69歳で描いた《墨東綺譚》。

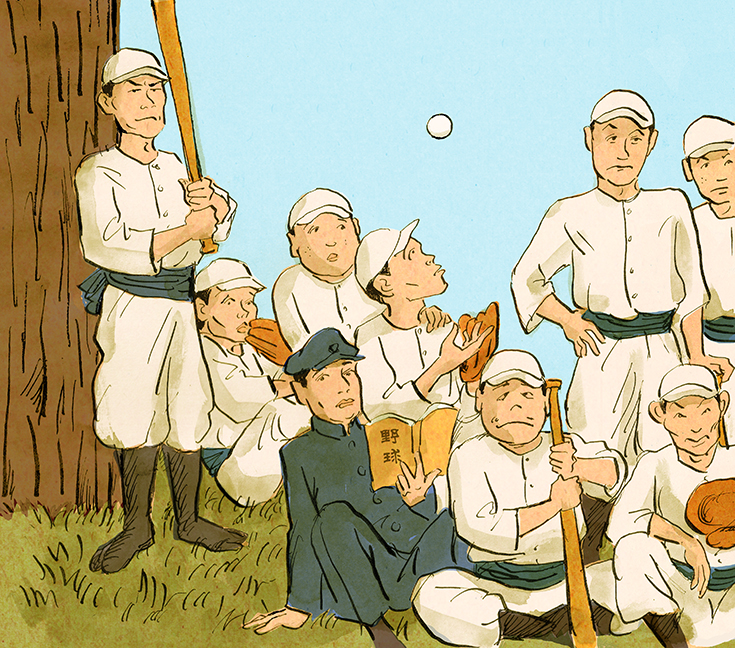

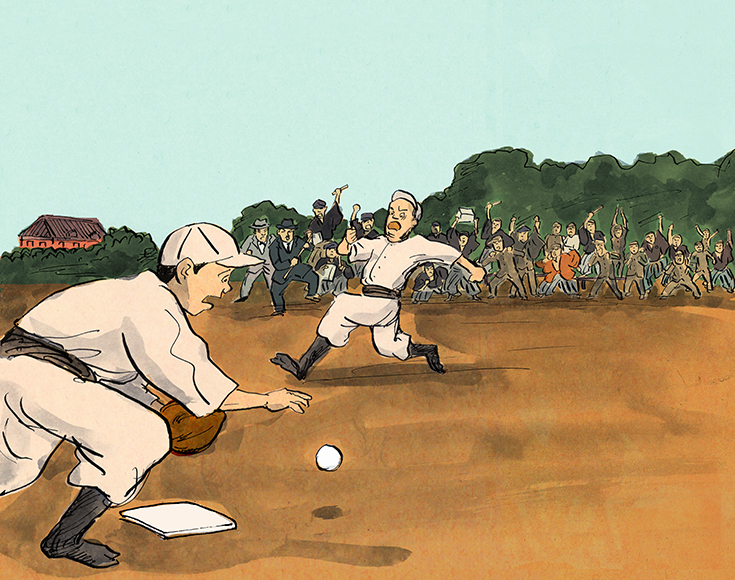

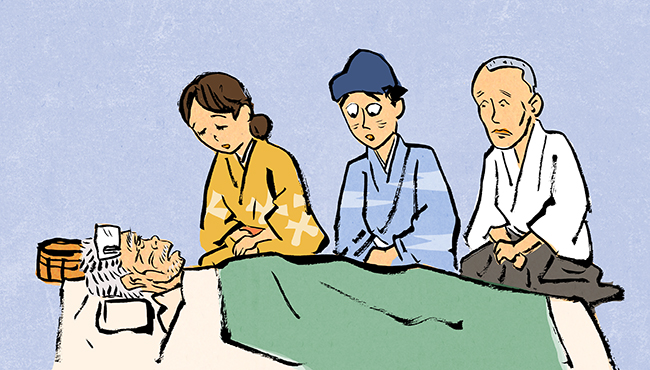

たとえば、永井荷風や久保田万太郎のような明治から昭和にかけて生きた作家をテーマに描く場合には何が要求されるだろう。

単に絵のセンスということ以外に、歴史画を描く時みたいにあれやこれや必要になってくるじゃないか。

まず、着物が描けなければいけない。すでに生活の中から着物を手放した我々にとって、自然な着物姿が描けるようになるのはそう簡単なことではない。しかもそれだけではダメだ。女性なら堅気の女房か、芸者さんなのか、着物の着方、髪型や髪飾り、仕草で描き分けなければならない。

この時代の男性は普段から洋服も着ている。スーツは時代によって形が違うから、その辺も要注意である。

さらに目を広げて、生活の中の小道具、住居。もっと引いて町の様子。江戸時代から残る建物とモダーンなビルヂング。隅田川を渡ってくる江戸の風には、近代のバタくささもちょっと混じっていないといけない。

当然、作家の肖像には知性と変人っぷりが必要である。

…めちゃくちゃ大変な仕事ではないですか。はい、調べましたって感じで描いたらアウトだしね。さらっと絵に忍ばせるだけってのが肝心なんだ。

そう考えていたら、いつもテレビドラマの話をするときだけいきいきとなる森英二郎さんのことも、急に大先生と呼びたくなってきた。

いっそのこと、イラストレーターにも序列をつけてみたらどうだろう?

そんな時代に逆行するようなことをしてはいけませんね。

今は全てが平等なのです。

さて!

さて!

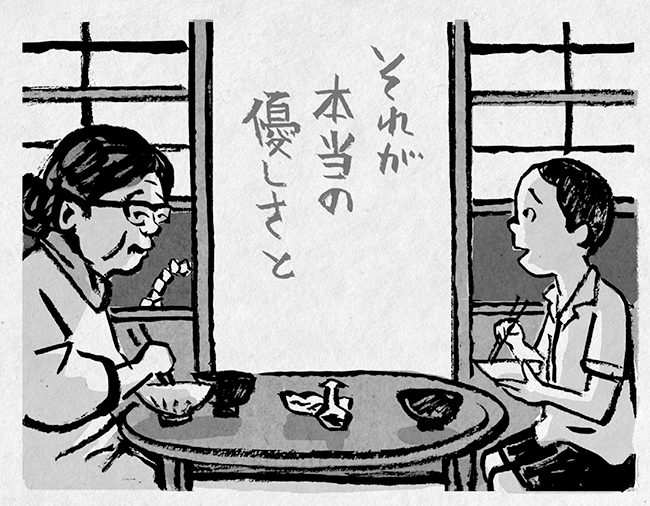

今週の『オトナの一休さん』は?

第二十五則『後継者などいらん!』です!

『オトナの一休さん』は26回で終わりなので、ラス前一休さんです。

〈かねてから「自分の教えは誰にも継がない」と絶法宣言をしていた一休(声・板尾創路)だったが、新右衛門(声・山崎樹範)や弟子たちに後継者を問い詰められ、愛弟子・没倫(もつりん/声・鬼頭真也)の名を口にしてしまう。歓喜に沸く弟子たちだったが、没倫は「それは師匠の芝居だ!」と憤る。一休が「滅宗興宗(よく滅ぼすものがよく興す)」の言葉に込めたメッセージとは?一休と没倫の、知られざる師弟愛エピソード〉

僕のソックリさん没倫がメインの回です。

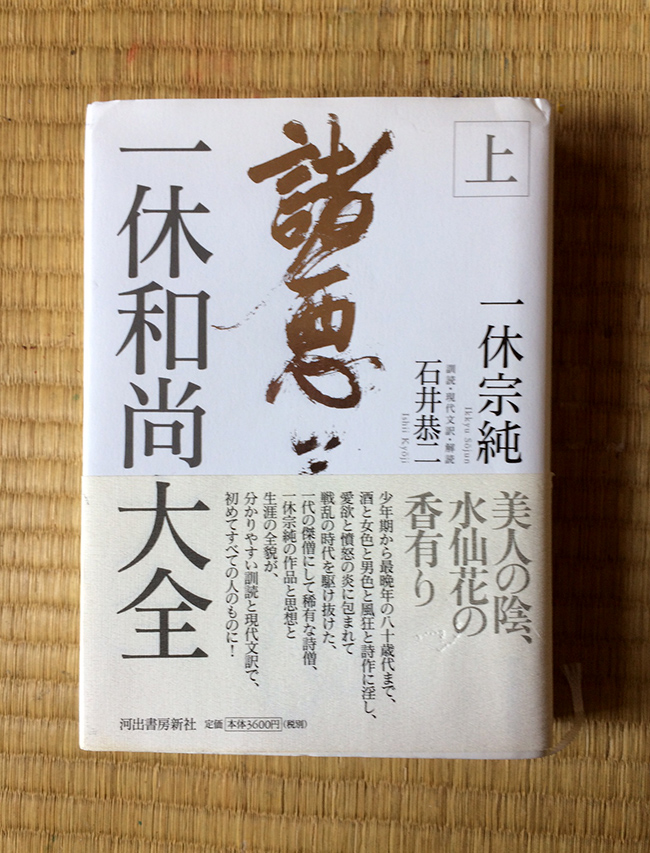

今回絵に動きをつけてくれたアニメーター飯田千里さんは、没倫のキャラを決めるときに、「伊野さんっぽいお坊さんでいいんじゃないですか」と提案しました。「どうして?」と聞く僕や他のスタッフ。「それはですね、没倫さんてあの有名な一休さんの肖像画を描いた人なんですよね?だったら現に伊野さんも一休さんの肖像を描いているわけだし、ちょうどいいかなと思いまして」と答えた。

「う〜んそれはありだな」ということで没倫=伊野になったわけなのです。

没倫は墨斎という名前で、東京国立博物館に所蔵されている『一休和尚像』を描いたと推測されている人物なんですね…ってこれちょっとネタバレね。読まなかったことにしてアニメ見てね。