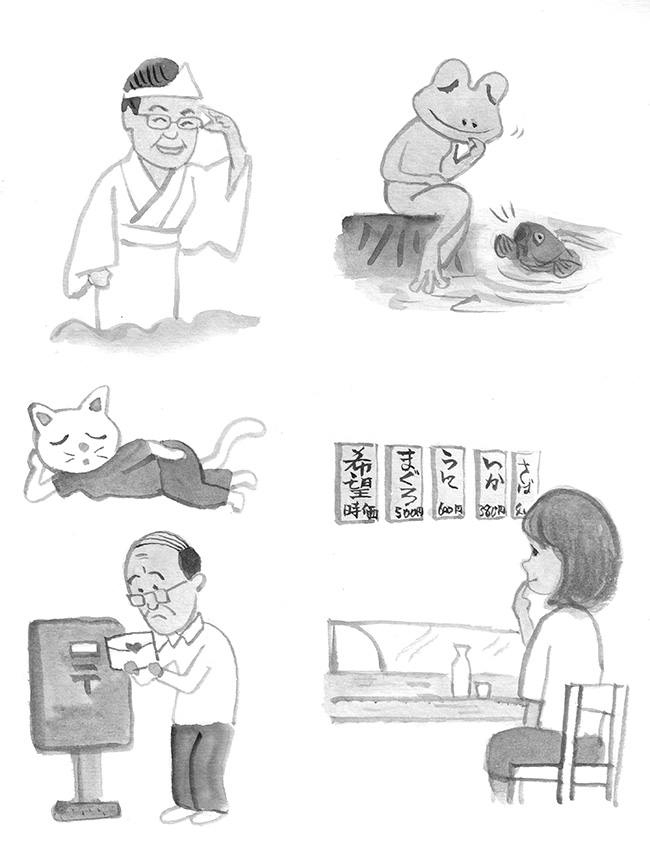

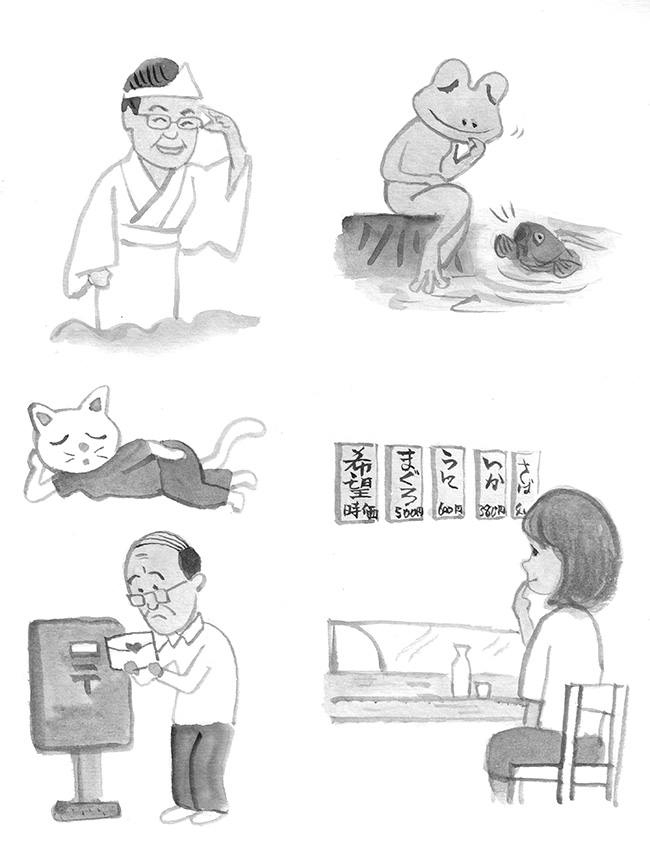

「メンズクラブ」から初めて仕事をもらいました。女性誌の仕事もたまにしかないけど、男性ファッション誌となると、4、5年前に「ポパイ」に描いて以来……と言っても、絵の内容は、他の雑誌で描く時とおんなじですけどね。相変わらずのコマ絵です。 「メンズクラブ」はうなぎの特集ページでした。うなぎの待ち時間を、接待相手や上司との濃密な会話に使うもよし、事前予約で、即うな重登場と仕込むもよし、という内容です。

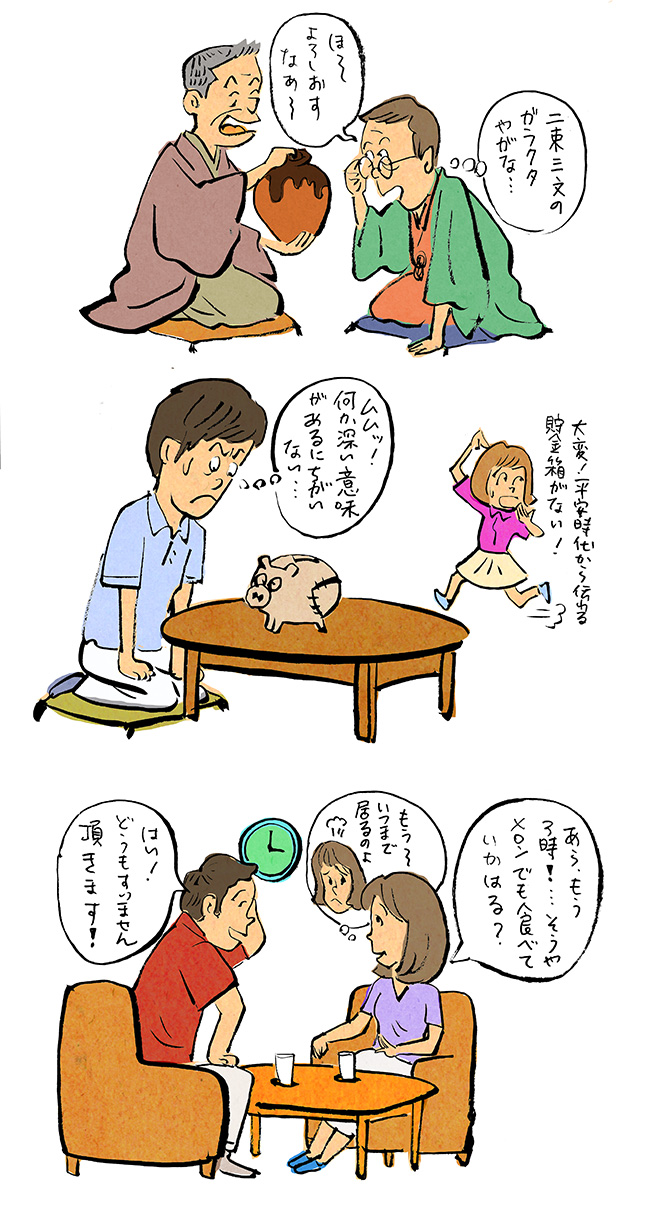

「メンズクラブ」はうなぎの特集ページでした。うなぎの待ち時間を、接待相手や上司との濃密な会話に使うもよし、事前予約で、即うな重登場と仕込むもよし、という内容です。

私の実家のある三重県津市はうなぎが美味しくて有名なところなのです。昔は養殖が盛んだったんだっけかな?……忘れました。

味は関東のうなぎと違って蒸さないので、皮がカリッと香ばしい。特上にすると、うなぎがこれでもかってくらいに入っている。東京の店と比べるとものすごく安い。しかし、私は東京に来て、蒸してから焼く関東のうなぎを初めて食べた時は、別次元のうまさを感じました。うなぎって、やっぱり蒸してから焼く方が美味しいですよね? 続いてこちらは「日経おとなのOFF」の京都特集に描いたマナーの絵です。なんにでも「さん」づけで呼ぶとか、一見さんお断りの意味とか、そんな京都ならではの独特のマナー。

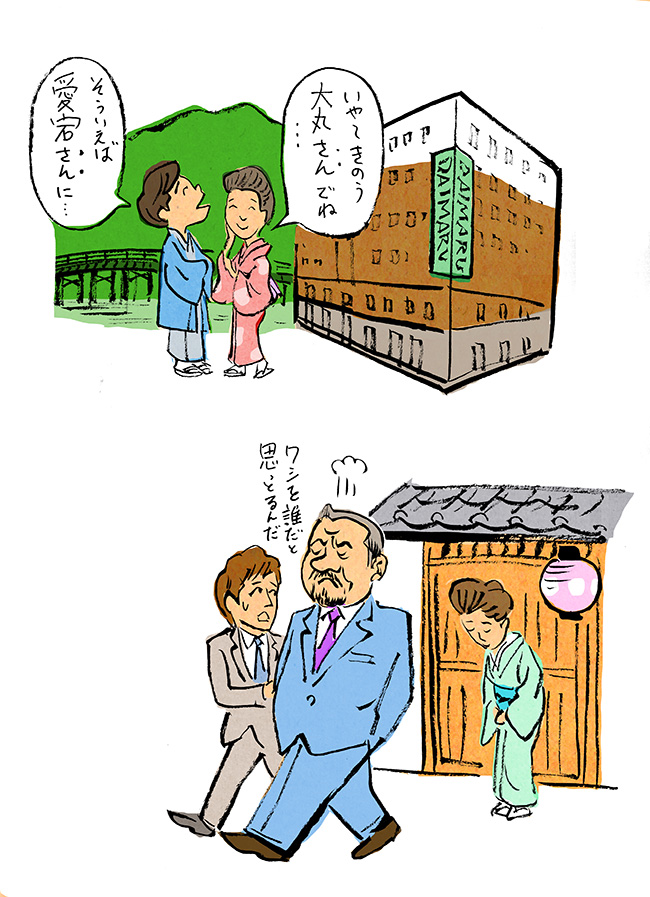

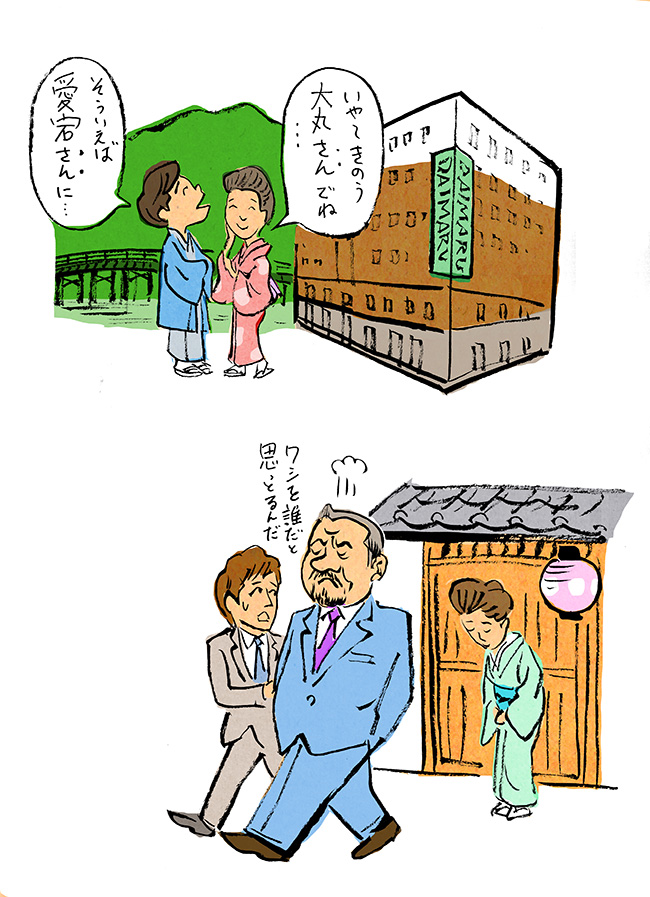

続いてこちらは「日経おとなのOFF」の京都特集に描いたマナーの絵です。なんにでも「さん」づけで呼ぶとか、一見さんお断りの意味とか、そんな京都ならではの独特のマナー。 ちなみに、私は京都人とか江戸っ子とか、そういうのって苦手だなぁ。はいはい、たまたま生まれたところがいいところで良うござんしたね。

ちなみに、私は京都人とか江戸っ子とか、そういうのって苦手だなぁ。はいはい、たまたま生まれたところがいいところで良うござんしたね。

早くも夏バテで、ブログもあっさり更新でございます。

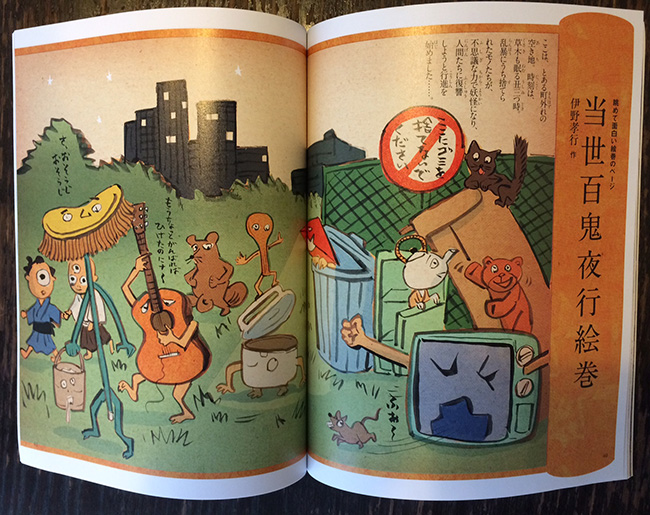

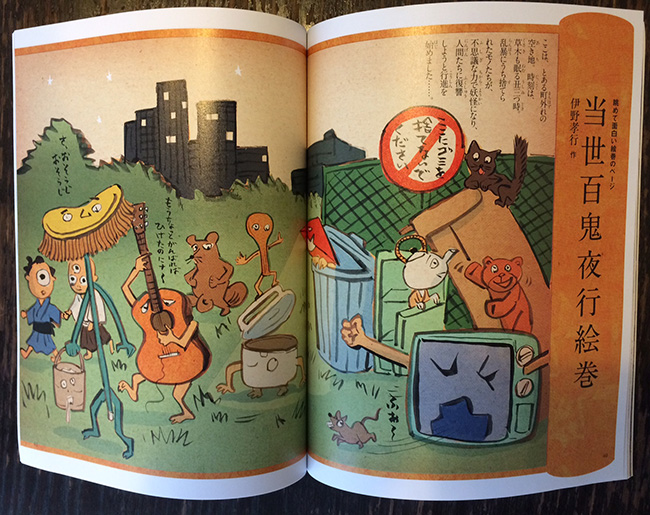

福音館書店「母の友」8月号では「やっぱり妖怪が好き」という特集が組まれております。

実は「妖怪」という言葉は明治になって作られた学術用語だったというのを、みなさんご存知でしょうか?私はなんとなく知っていました。なぜなら、私の通っていた某三流私大の創設者が「妖怪学」というのを提唱したからです。創設者は井上円了という人です。しかし、妖怪学を提唱したからといって、水木しげるさんのような方を想像してはいけません。むしろ立場的には逆です。井上円了は近代化する日本において、迷信は排除するべきものとみなし、妖怪こそが迷信の最たるものだと、と主張したのです。なんだ、つまんねぇ奴じゃないかと思ってしまいますが、当時は病気になっても原因はキツネの仕業だと、マジで言ってた人もいたわけですからね。キツネじゃないよ、タヌキでもない、栄養をよく取り、衛生面に十分気をつけることこそが肝心じゃ、と蒙を啓いたことは、良いことであります。 で、私は読み物のページで、6ページにわたり、「当世百鬼夜行絵巻」なるものを描いています。

で、私は読み物のページで、6ページにわたり、「当世百鬼夜行絵巻」なるものを描いています。

「ここは、とある町外れの空き地。時刻は草木も眠る丑三つ時。乱暴にうち捨てられたモノたちが、不思議な力で妖怪になり、人間たちに復讐しようと行進を始めました……。」

日本の妖怪の百鬼夜行に欠かせないのは、付喪神ですよね。古道具の化け物です。作られてから百年経つと道具は妖怪に化けるらしいです。え?このギター、ビンテージ?なんて突っ込まないでくださいね。そこは当世流のゴミにしないといけないので。

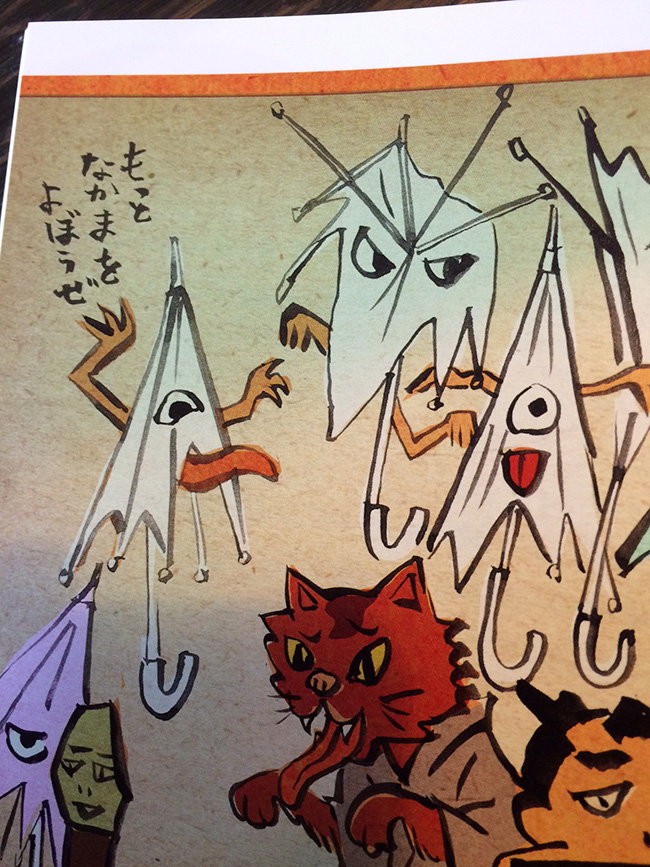

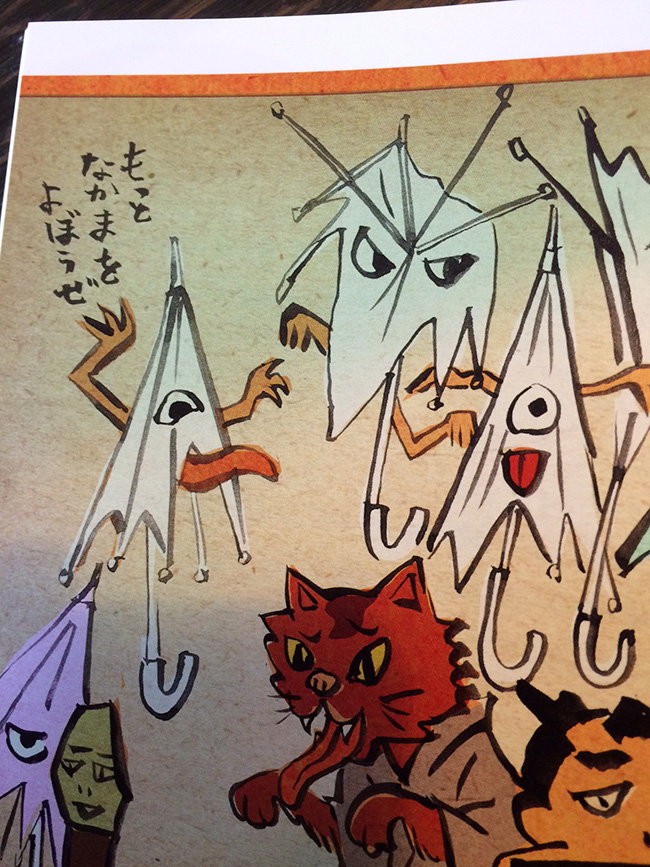

日本の妖怪の百鬼夜行に欠かせないのは、付喪神ですよね。古道具の化け物です。作られてから百年経つと道具は妖怪に化けるらしいです。え?このギター、ビンテージ?なんて突っ込まないでくださいね。そこは当世流のゴミにしないといけないので。 当世百鬼夜行に欠かせないのは、ビニール傘ですよ。これはもう絶対に外せない。骨がひん曲がって、妖怪みたいになった傘が捨ててあるでしょ?

当世百鬼夜行に欠かせないのは、ビニール傘ですよ。これはもう絶対に外せない。骨がひん曲がって、妖怪みたいになった傘が捨ててあるでしょ? 携帯電話ってのも、機種がどんどん変えられて、捨てられて、十分付喪神になる資格があります。しかし、そんな殺伐とした妖怪の世界にも小さな愛の世界があるかもしれない。別れても好きな人。

携帯電話ってのも、機種がどんどん変えられて、捨てられて、十分付喪神になる資格があります。しかし、そんな殺伐とした妖怪の世界にも小さな愛の世界があるかもしれない。別れても好きな人。 ものだけじゃないんですよ、ペットも捨ててはいけません。最後まで責任を持って飼おう。でも、亀にとっては狭い水槽の中で一生を終えるより、池に放たれた方が幸せなのかもしれないですね。ミドリガメが幅をきかせすぎて、イシガメやクサガメが追いやられている現状が心配です。だってイシガメやクサガメって可愛いんだもん。日本の妖怪の造形が可愛いというのと通じるところがあるでしょうか。

ものだけじゃないんですよ、ペットも捨ててはいけません。最後まで責任を持って飼おう。でも、亀にとっては狭い水槽の中で一生を終えるより、池に放たれた方が幸せなのかもしれないですね。ミドリガメが幅をきかせすぎて、イシガメやクサガメが追いやられている現状が心配です。だってイシガメやクサガメって可愛いんだもん。日本の妖怪の造形が可愛いというのと通じるところがあるでしょうか。

追伸

【オトナの一休さん3本連続再放送のお知らせ】

7月2日(土)Eテレ 午後2:00〜2:15(3本連続)

7月10日(日)Eテレ 午前1:45〜2:00(3本連続)※9日(土)深夜

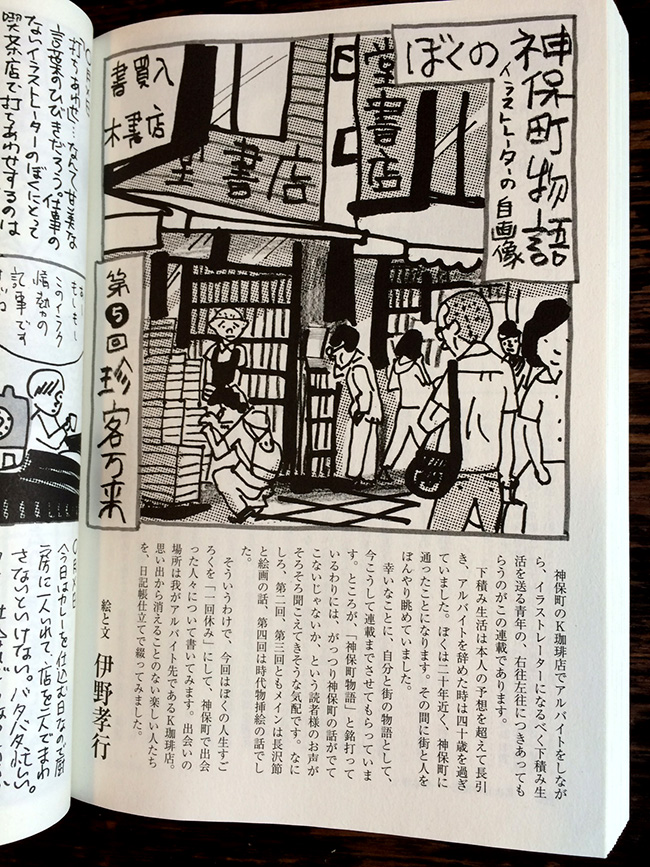

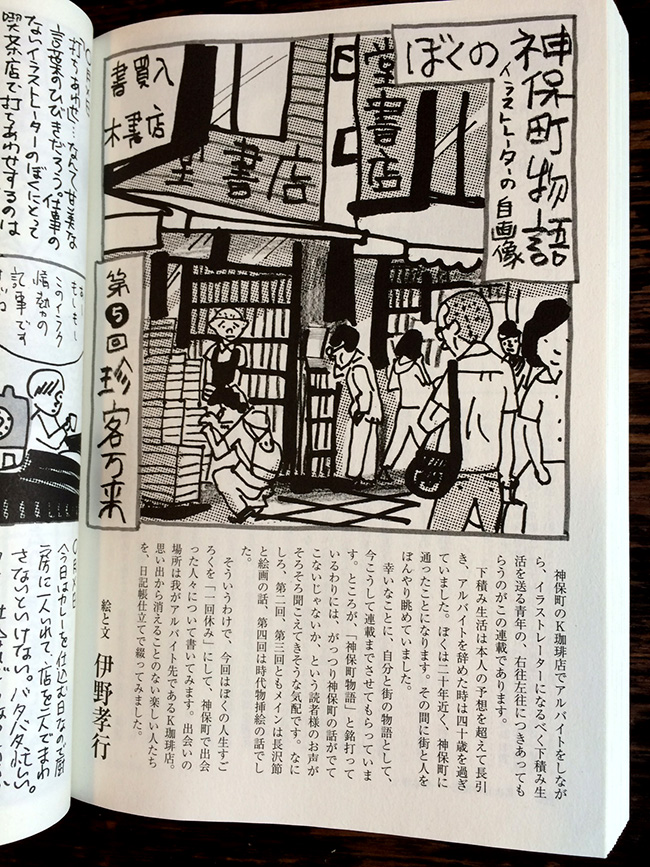

世の中のすべてのアルバイト青年に捧げる「ぼくの神保町物語 イラストレーターの自画像」は、今月もちゃんと「小説すばる7月号」に掲載されています。

ところで、アルバイトをしながら絵や音楽や芝居などをやっている人は、自分をなんと呼ぶのでしょうか。フリーター?……いや、食えてなくたって、「俺は画家だ!」「ぼくは音楽家なのさ!」「私は女優よ!」と胸を張ればいいのですが、それは画家やミュージシャン、俳優などの場合に限る、とぼくは思っていました。

だって、イラストレーターって仕事をする時の職業名だから、仕事を頼まれないと、そもそもイラストレーターじゃないでしょう?

たとえ一枚も絵が売れなくても、画家は画家だけど、イラストレーターは仕事がこないと、ただの無職の絵描きだもん。でも、イラストレーターになるための資格なんてないから、自分で名乗った時点で、その人はイラストレーターでもあるわけですね。また、画家の人が、挿絵を頼まれて描いたら、その時点ではイラストレーターなのだとも言える。……なんだか話がややこしいですね。

「画家でもあり、イラストレーターでもありたい」と言っている人は、ぼくの統計によると、結局どっちにもなれない場合が多いようです。一見、ジャンルに捉われないカッコイイ発言のように思えるけど、かえって、純粋芸術と商業芸術を分けて考えているのではないか……と最近は思います。ぼくはイラストレーションはそのまんま芸術だと考えているので、「イラストレーター=芸術家」で全然差し支えないです。

だからこのホームページは「イラスト芸術」という名前にしたのですが、「芸術、芸術ってうるさいな〜」と言われれば、ひっこめてもいいです。芸術かどうかなんて自分が勝手に決めればいいだけのことだから。でも一人前のイラストレーターになるのは自分だけでは決められないことですもんね。難しいですよ。

で、ぼくの話ですが、イラストレーターと名刺には刷ったものの、まったく仕事がありませんでした。ず〜っとアルバイトをしていました。たまにお店に友達のイラストレーターが来たりすることもありましたよ。それも編集者との打ち合わせでね。友達は僕を「彼、イラストレーターの伊野さんです」って編集者に紹介してくれたりするんですけど、全然イラストの仕事してないし、それに編集者の目の前にいるのは、完全にウェイターじゃないですか。

だからそういう時はこう言いました。「イラストウェイターの伊野です」ってね。

……ダジャレだよ!今月の「ぼくの神保町物語 イラストレーターの自画像」は日記帳仕立てです。

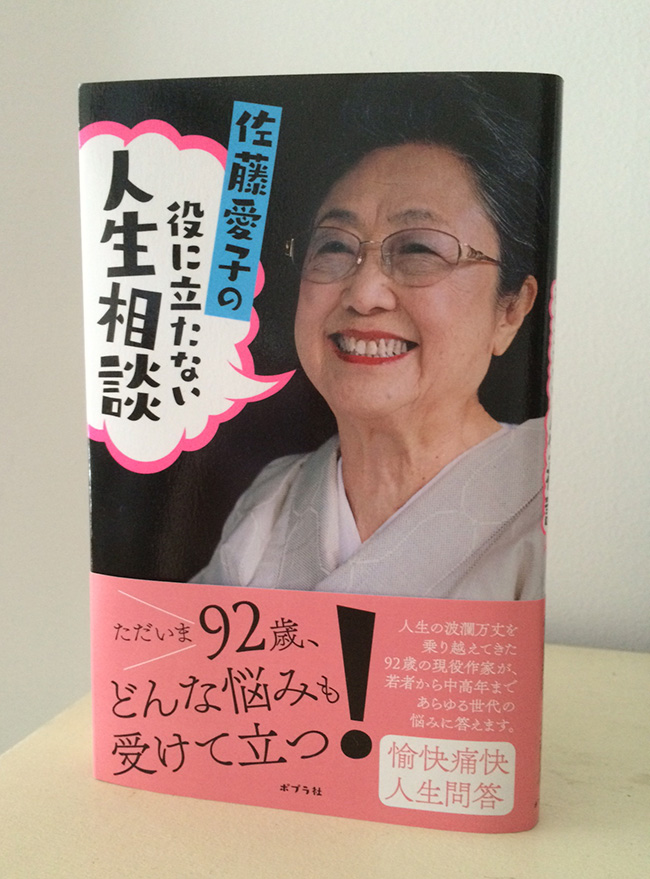

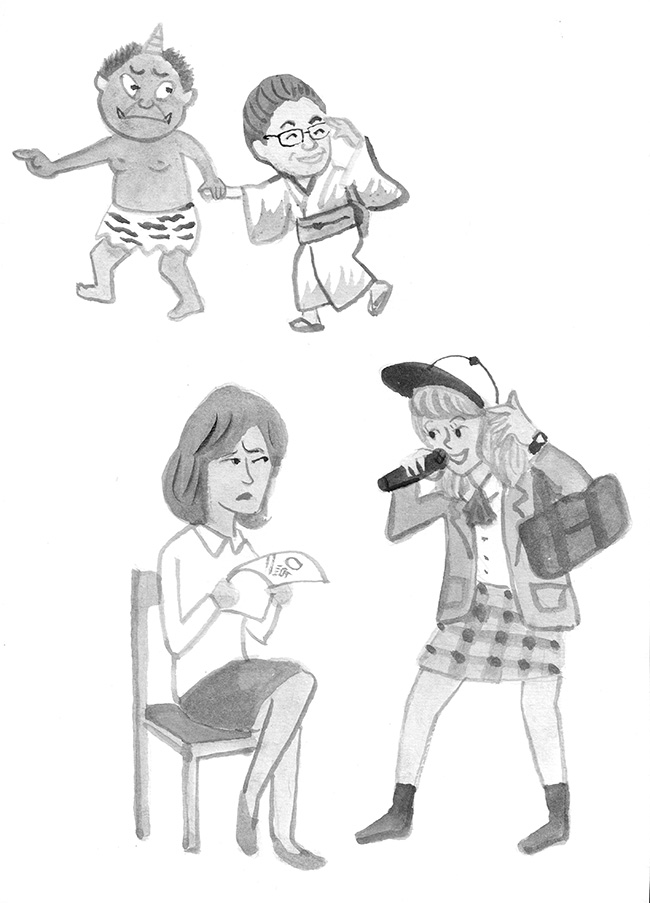

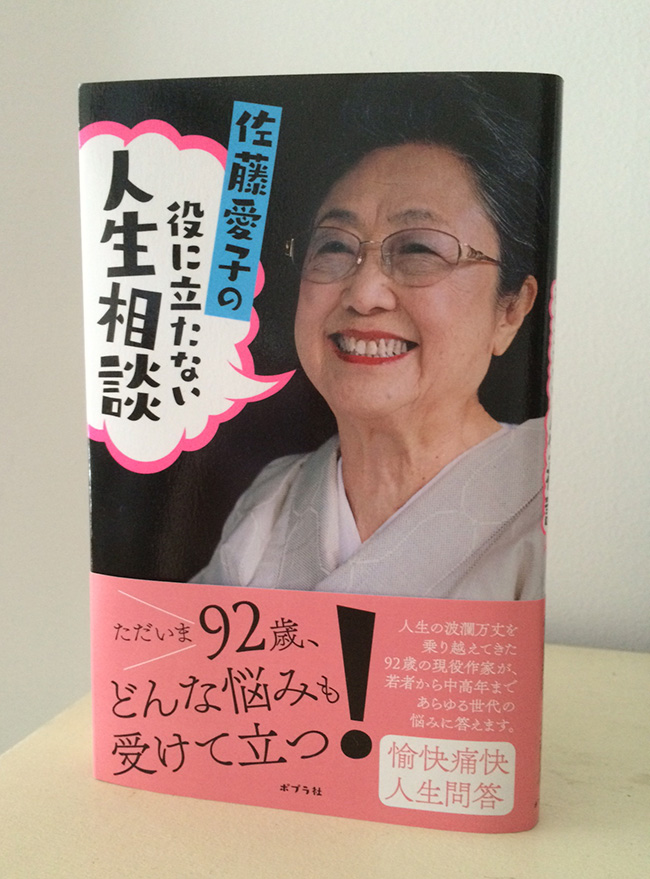

ポプラ社より絶賛発売中の佐藤愛子先生(ただいま92歳)の『役に立たない人生相談』で絵を描いております。 見よ、この美しいお姿を!

見よ、この美しいお姿を!

写真はほとんど何もいじっていないとデザイナーさんから聞きました。ブックデザインは岡本洋平さん+島田美雪さん(岡本デザイン室)。

佐藤愛子さんの似顔絵も描くことになっていたので、過去に某作家先生や某大物司会者から似顔絵をダメだしされたり、却下されたり、挙げ句の果てにはクビにされたりしたことのある私は、結構ビクビクしていました。本人チェックのある似顔絵は本当にやりづらいのです。似ていれば似ているほど、本人にとっては心騒ぐもの……それが似顔絵なのです。ところが、佐藤愛子先生は、先に挙げたお二方とは器が違いました。

逆に「ちょっと綺麗に描きすぎなんじゃやないの(笑)?」とおっしゃられたとか。確かに佐藤愛子さんの今までの本で、似顔絵を使っているのを見ますと、ずいぶんな描きようだなぁ……と思うのもありました。人間の大きさ、そしてもともと美人である余裕でしょうか。

右下の苦笑いは我ながらまったく似ていない。だって資料がなくて想像で描いているんだもん。 なんのこっちゃわからないと思いますが、ある人生相談を一コマ漫画にしたものです。

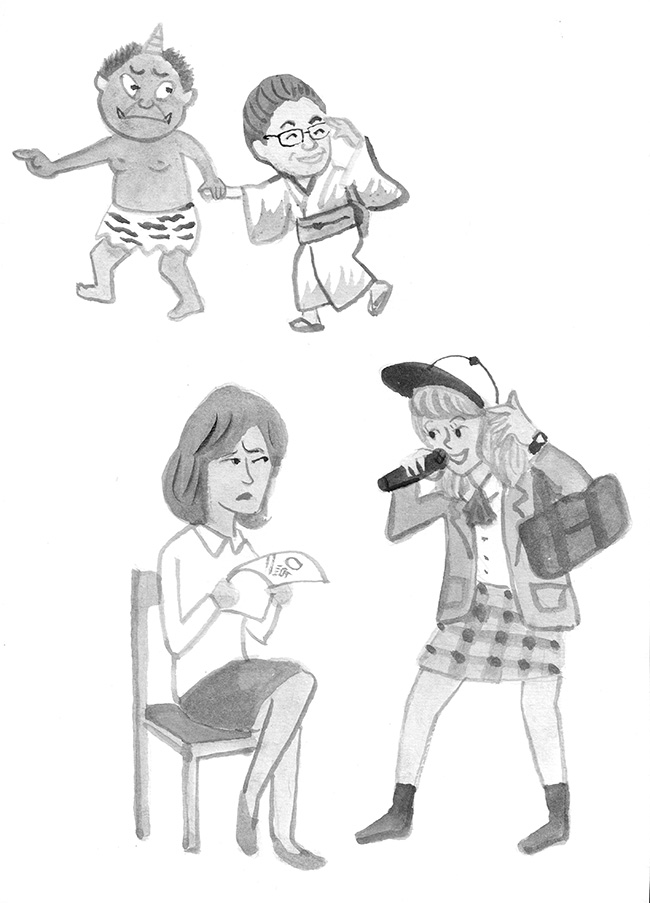

なんのこっちゃわからないと思いますが、ある人生相談を一コマ漫画にしたものです。 左上の頭に三角巾をつけているのは佐藤愛子さんです。92歳の先生に向けて放つ、私のジャブも喜んで受けてくださいました。

左上の頭に三角巾をつけているのは佐藤愛子さんです。92歳の先生に向けて放つ、私のジャブも喜んで受けてくださいました。

上の絵は地獄で迷子になった佐藤愛子さんを鬼が探しに来たところです。その下の絵はこれまたなんのこっちゃわからないと思いますが、ある人生相談を絵にしたものです。というわけで、本屋で見かけたら、よろしく!

上の絵は地獄で迷子になった佐藤愛子さんを鬼が探しに来たところです。その下の絵はこれまたなんのこっちゃわからないと思いますが、ある人生相談を絵にしたものです。というわけで、本屋で見かけたら、よろしく!

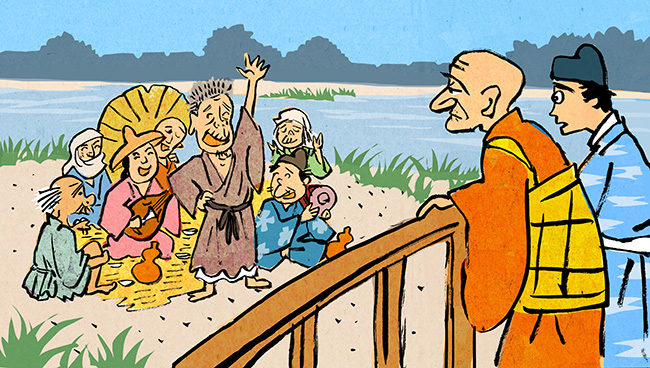

さて、Eテレで放映された『オトナの一休さん』みなさん見てくれましたか?ネットではすごく話題になってるみたいなんですが、ネットで話題、というのは実社会においてどれくらいの話題なのか……というと、全然話題になっていないも同然。私の友達ですら5人に1人、いや10人に1人くらいしか見ていないのではないか……しかし、再放送があるのもEテレのいいところ。未見の方は下記のサイトでチェックして見てね〜。

さて、Eテレで放映された『オトナの一休さん』みなさん見てくれましたか?ネットではすごく話題になってるみたいなんですが、ネットで話題、というのは実社会においてどれくらいの話題なのか……というと、全然話題になっていないも同然。私の友達ですら5人に1人、いや10人に1人くらいしか見ていないのではないか……しかし、再放送があるのもEテレのいいところ。未見の方は下記のサイトでチェックして見てね〜。

Eテレ『オトナの一休さん』のサイト

昨日は「オトナの一休さん」第1則が放映されました。みなさん、見てくださいましたか?

私はテレビの前で緊張して待ち構えていたのですが、急にあくびが出て、眠くなってきました。緊張すると眠くなるタチなのです。

でも、はじまったらすごく集中して見ました(我が家には録画機器がないので、その分余計に)。大友良英さんの音楽とマレウレウさんの歌がつくと、雰囲気が変わりますねー。良い意味で気持ちの置き所を安定させない、つまり無縄自縛(むじょうじばく)から解き放ってくれる音楽と歌でした。

放送前からネットで話題にしてもらっていて、番組の制作に携わった人たちで集まった時に、「ありがたいねー」と話してました。どれくらいの人が見てくれたかわかりませんが、たとえば、視聴率1パーセントでも120万人の人が見たってことになる(この計算は合っているでしょうか?)わけで、そう考えただけでも頭がクラクラしてきます。私が普段、主な仕事場としている出版の世界とはケタが違うので、なんだかおっそろしいです。

……こうやって、注目されていると思っている自分がすでに恥ずかしいです。結局自慢話になっているところが、さらに恥ずかしいです。自意識過剰気味ですので、今週のブログはあっさりこのへんで筆を置くことにします。ではバイバイ。

と思ったけど、もう一つご報告。

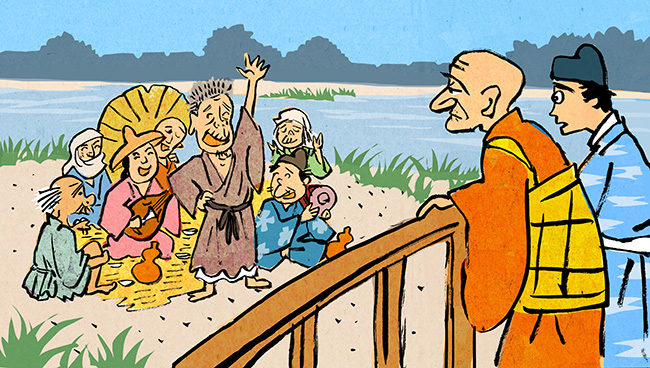

先日「本の場所」で行われたトークショー、ご来場くださった皆様ありがとうございました。曾我蕭白の本物の絵を、ガラスケースも何もない状態で見ることができました。円山応挙も伊藤若冲も与謝蕪村も1点づつ出てました。コレクターの方の心の広さに感謝であります。トークは南伸坊さんが7割くらい喋ってくれました。まだまだ私のトークベタは改善されておりません。「オトナの一休さん」が始まるから気をつかっていただいたのでしょうか、会場のメインには曾我蕭白の描いた一休さんの肖像画(南伸坊さんと私の間にある絵)が飾られておりました。

曾我蕭白は「曾我蛇足十世」を名乗っていました。つまり自分は曾我派の開祖、曾我蛇足の十代目であると。これは蕭白による全くのデタラメなんですけど、実はこの曾我蛇足という人、室町時代に活躍した絵描きで、一休さんの弟子でもあったのです。そして一休さんは曾我蛇足の絵の弟子でもあったようです。お友達みたいな関係でしょうかね。一休さんの肖像画というのはいっぱいあるんですけど、曾我蕭白の描いた一休さん、全然似てないんですよね、笑っちゃうくらい。ハイ、おしまい。

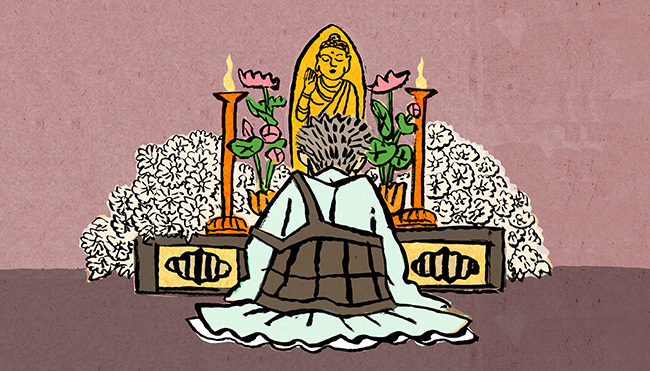

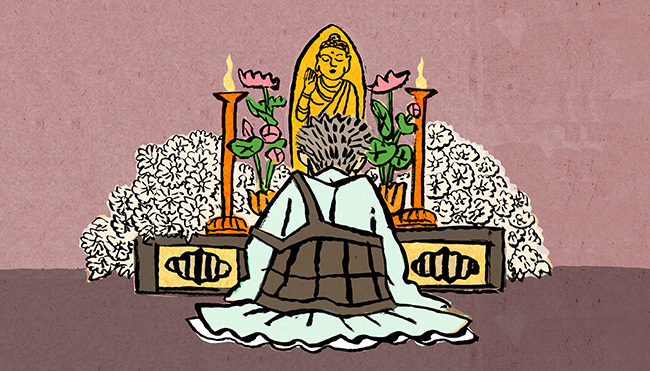

Eテレで新感覚アニメ「オトナの一休さん」はじまります!アニメの絵を描いております。まずは6月に3本放映!

みなさんご存知の名作アニメ「一休さん」は日本だけでなく世界でも人気があり、特にお隣、中国では「最も親しみのある日本アニメ」というくらいに評判がいいらしいです。ところがちょっと待った!史実の一休宗純(1394~1481)は、ほんとは可愛らしいとんち小僧なんかではないのです!とんち小僧のイメージは江戸時代の説話集『一休咄』からつくられたフィクションなのです。

ZEN…それは究極の自由…すべてのしがらみにZENZENとらわれるな!

史実の一休さんは、禅宗の僧侶ながら、破戒の限りを尽くし、ぶっとんだパフォーマンスで室町時代の都びとをあっと言わせた人物であります。その、一見悟りとは無縁に見える一休の言葉や行動のすべてには、見てくれや形式にとらわれて安心する「無縄自縛(むじょうじばく)」な人々への身をもってのメッセージが込められているのでした。常軌を逸しためちゃくちゃな行いの中に、実は深〜い禅の教えがあったのです!「オトナの一休さん」は、知らず知らずに縛られている我々現代人の心を解き放ち、一日の終わりに見ることで、笑ってラクになれる5分間アニメなのです!

史実の一休さんは、禅宗の僧侶ながら、破戒の限りを尽くし、ぶっとんだパフォーマンスで室町時代の都びとをあっと言わせた人物であります。その、一見悟りとは無縁に見える一休の言葉や行動のすべてには、見てくれや形式にとらわれて安心する「無縄自縛(むじょうじばく)」な人々への身をもってのメッセージが込められているのでした。常軌を逸しためちゃくちゃな行いの中に、実は深〜い禅の教えがあったのです!「オトナの一休さん」は、知らず知らずに縛られている我々現代人の心を解き放ち、一日の終わりに見ることで、笑ってラクになれる5分間アニメなのです! 第1則「クソとお経」放送予定日 6月6日(月)23時50分~55分 再放送6月16日(木)22時45分〜50分

第1則「クソとお経」放送予定日 6月6日(月)23時50分~55分 再放送6月16日(木)22時45分〜50分 第2則「雀の葬式」放送予定日 6月8日(水)22時45分〜50分 再放送6月20日(月)23時50分〜55分

第2則「雀の葬式」放送予定日 6月8日(水)22時45分〜50分 再放送6月20日(月)23時50分〜55分 第3則「思春期の一休さん」6月13日(月)23時50分~55分 再放送6月22日(水)22時45分〜50分

第3則「思春期の一休さん」6月13日(月)23時50分~55分 再放送6月22日(水)22時45分〜50分

「はまり役」という言葉がありますが、この「オトナの一休さん」の絵、120パーセント自分の素の部分で描ける感じがして、ノリノリです。「当たり役」にもなってほしい。そうすれば私もちょっとは有名になれるかもしれませんしね…。

「オトナの一休さん」は一休宗純の自作の漢詩集『狂雲集』や弟子たちがまとめた『一休和尚年譜』などを元にしています。

脚本はふじきみつ彦さんです。

まずはこの脚本がなければはじまりません。コント台本や不条理劇の脚本で活躍するふじきさんの書きおこす一休さんが、本質は外さないまま、アップトゥーデートされていて、すごくおもしろいです。

絵を動かしてくれるアニメーターは

野中晶史さん、幸洋子さん、飯田千里さん

のお三方が、一人一本を担当。それぞれの動きの持ち味の違いも楽しめます。この方たちに動かしてもらわないとアニメになりません。元祖「一休さん」がアニメなんだから、「オトナの一休さん」もアニメでなくてはならんのです!

そして豪華な声優陣!

一休宗純=板尾創路さん

蜷川新右衛門=山崎樹範さん

養叟宗頤=尾美としのりさん

そんでもって音楽は大友良英さん

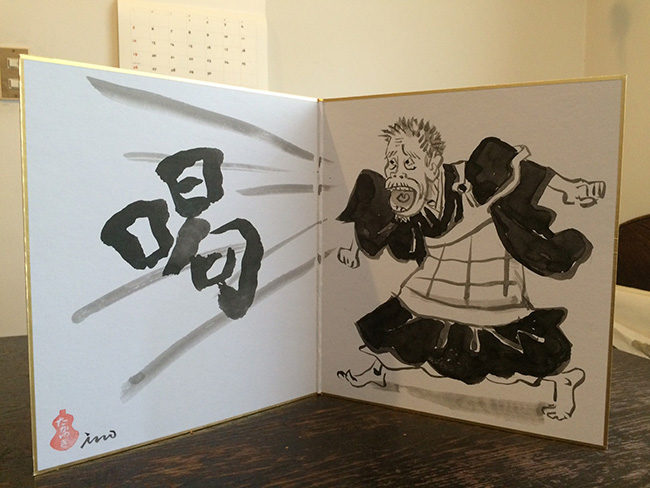

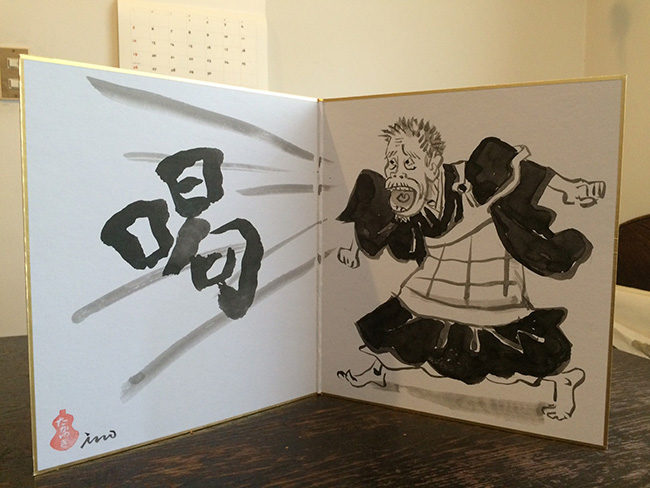

みんな〜見てね〜!喝ーっ!

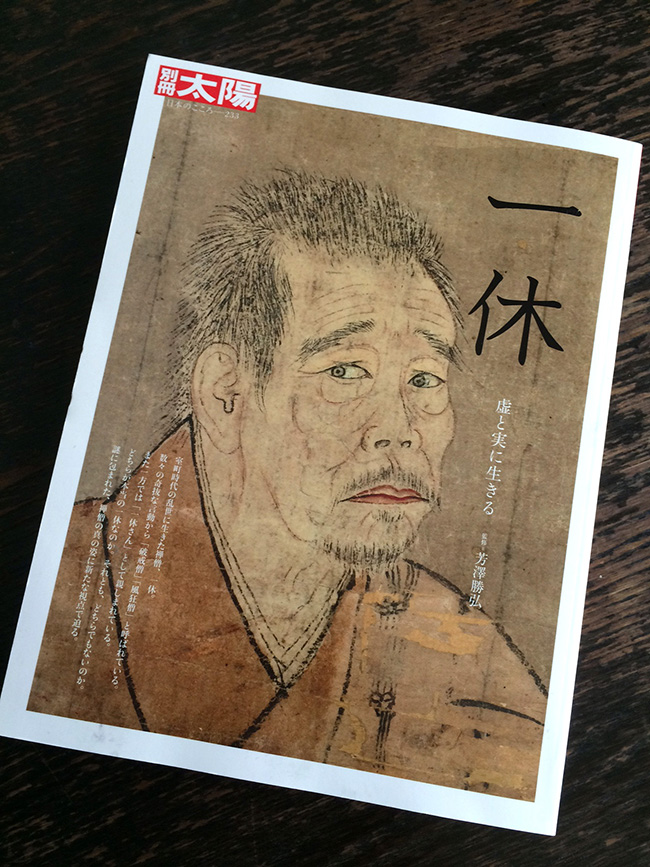

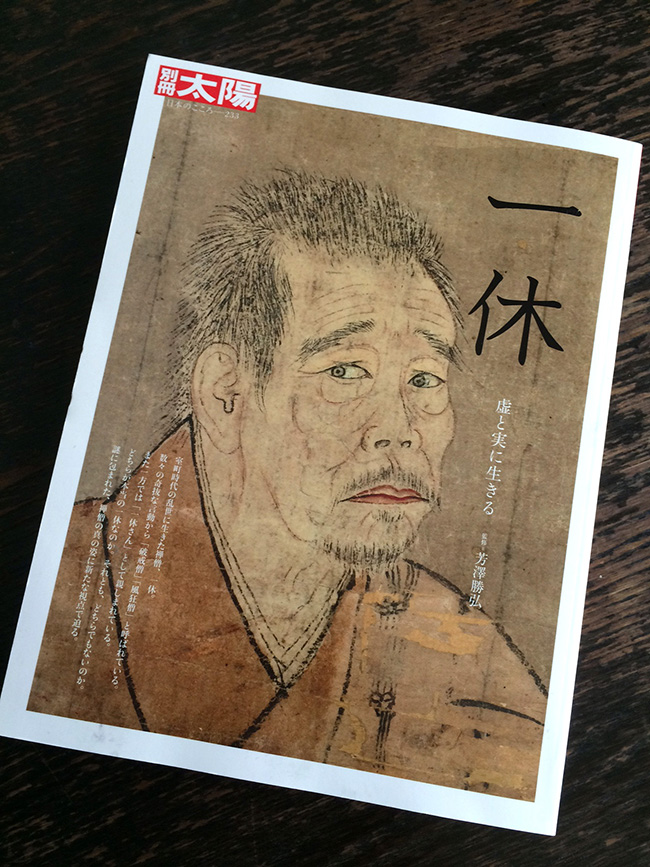

ちなみにこれが、本当の一休さんのお姿であります。一休さんのお弟子さんが写生して描いたらしいですが、私は日本美術史上屈指の肖像画だと思っています。早く国宝に指定すべきでしょう。

とんち小僧アニメ「一休さん」の中国人のファンの方が、この肖像画を見てこう言ったそうであります。「アイヤ〜!あの可愛い一休さんが、歳をとってこんなオジさんになっちゃったんだ〜」てね。

「メンズクラブ」はうなぎの特集ページでした。うなぎの待ち時間を、接待相手や上司との濃密な会話に使うもよし、事前予約で、即うな重登場と仕込むもよし、という内容です。

「メンズクラブ」はうなぎの特集ページでした。うなぎの待ち時間を、接待相手や上司との濃密な会話に使うもよし、事前予約で、即うな重登場と仕込むもよし、という内容です。 続いてこちらは「日経おとなのOFF」の京都特集に描いたマナーの絵です。なんにでも「さん」づけで呼ぶとか、一見さんお断りの意味とか、そんな京都ならではの独特のマナー。

続いてこちらは「日経おとなのOFF」の京都特集に描いたマナーの絵です。なんにでも「さん」づけで呼ぶとか、一見さんお断りの意味とか、そんな京都ならではの独特のマナー。 ちなみに、私は京都人とか江戸っ子とか、そういうのって苦手だなぁ。はいはい、たまたま生まれたところがいいところで良うござんしたね。

ちなみに、私は京都人とか江戸っ子とか、そういうのって苦手だなぁ。はいはい、たまたま生まれたところがいいところで良うござんしたね。