去年の秋にMacを7年ぶりくらいに買ったのですが、以前から使っているMacが完全にぶっ壊れてからでは遅いので、余裕を持ったのです。しかし、古い方のはまだ使えるので、案の定、秋が過ぎ、冬が終わり、春が来て…このまま夏も終わって、そのうち新品のMacが箱の中で古くなってしまいそうに感じたので、先日思い立って、ついに箱から出してみました。

それでならべて使ってみたところ、モニターに映る色がかなり違った。新しいのはやけに濃く、たぶんこっちの方が正しい色なのでしょう。

色校のチェック時に自分のMacで着彩した絵の色と、印刷物になった絵の色に、けっこう差があると思っていたのですが、モニターで見ている色がおかしかったとは。印刷されるとどうも色が濃く、ややもするとどぎつく感じられる時もありました。ところが新しいMacのモニターで見直した絵と、最近印刷物になった絵を見比べると、ほとんど忠実に再現されていることがわかりました。印刷屋さん頑張ってくれてたんだ〜。

時々「モニターのキャリブレーション」ってのをやらなきゃいけないらしいのですが、よくわかりません……。

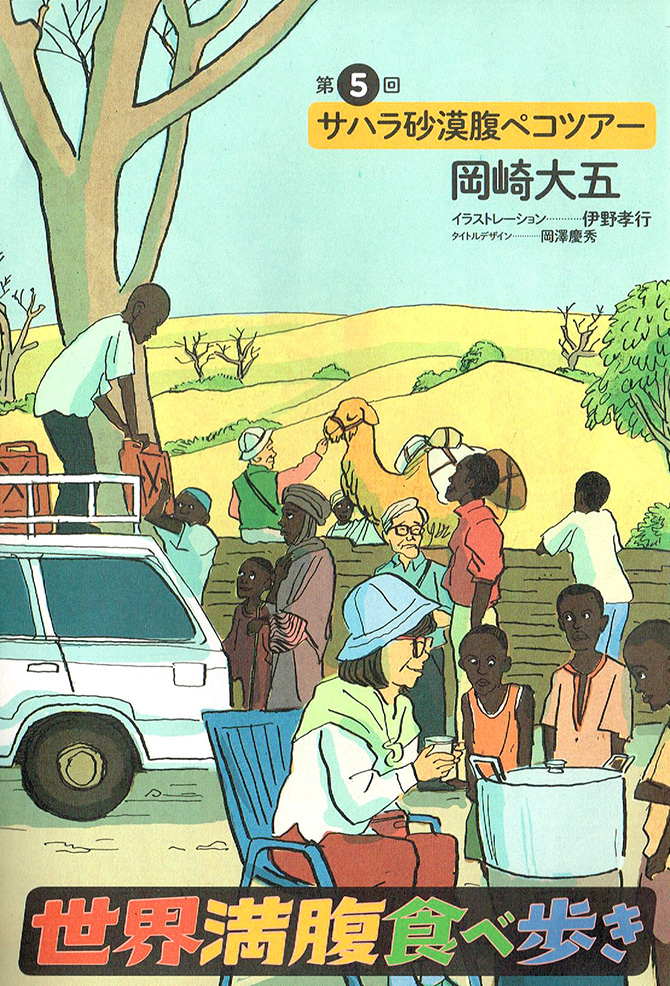

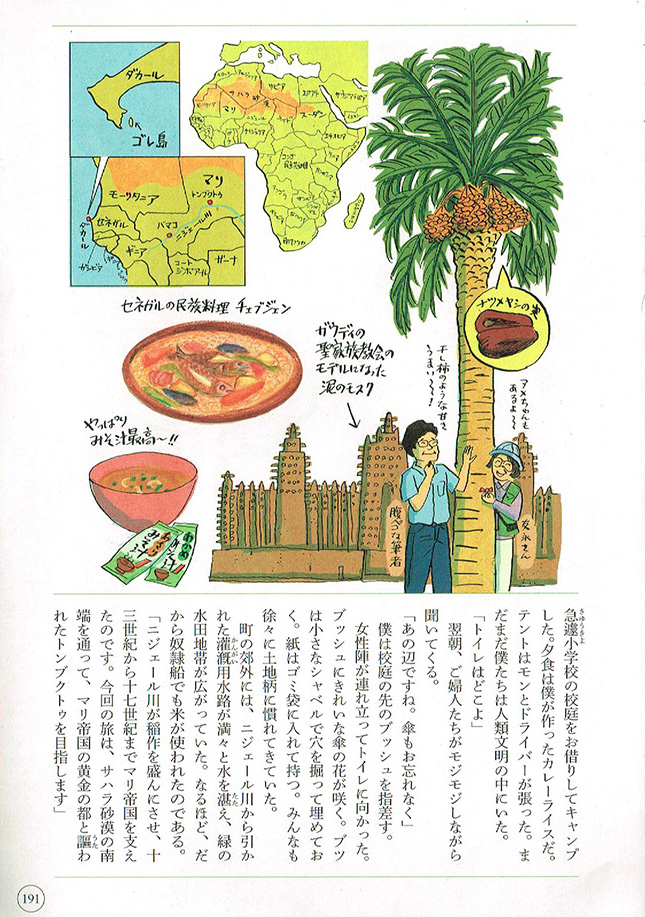

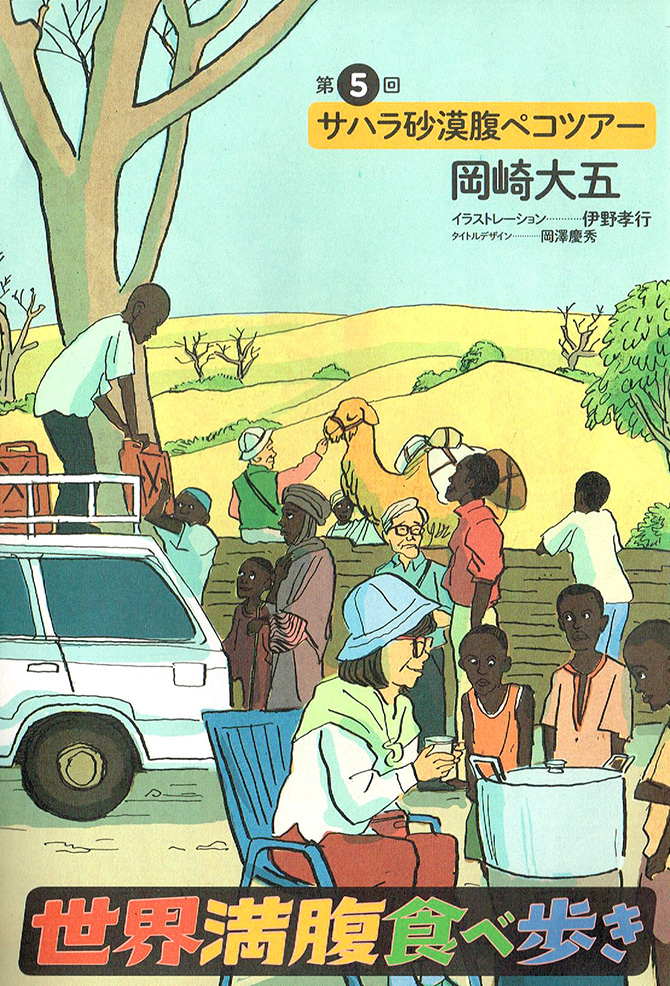

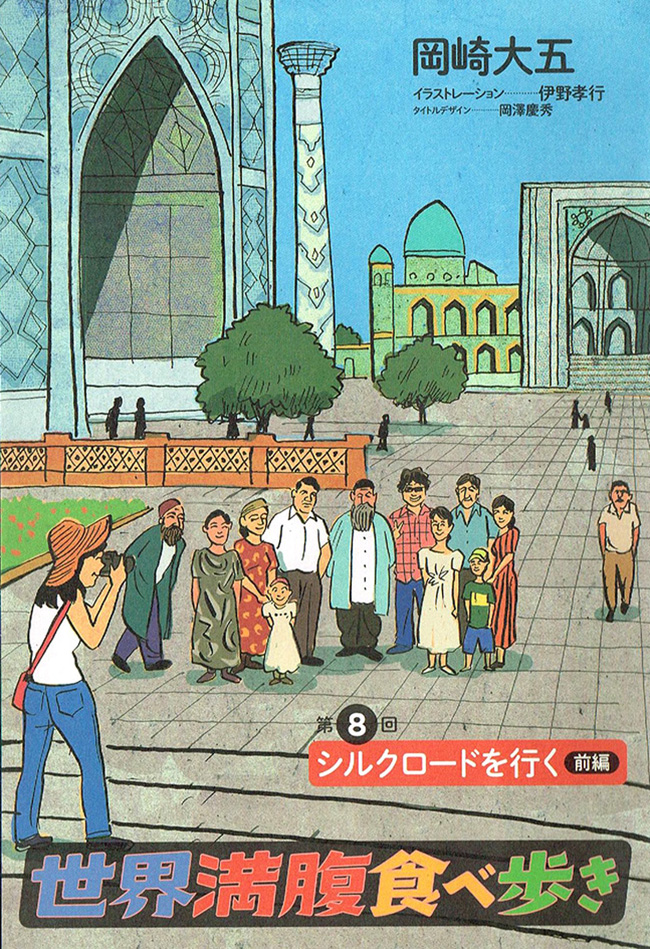

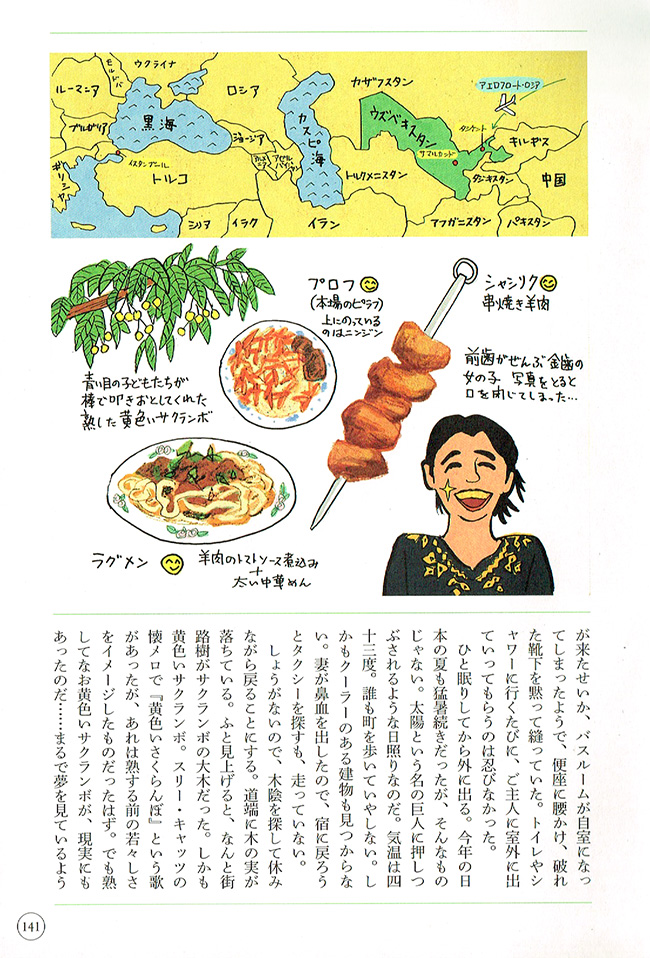

さて今日のブログは岡崎大五さんの「世界満腹食べ歩き」です。小説現代ではただいま13回まで進んでいますが、私のブログでは4回までしか紹介していませんでした。というわけで今日は5回から8回までの絵を載せましょう。

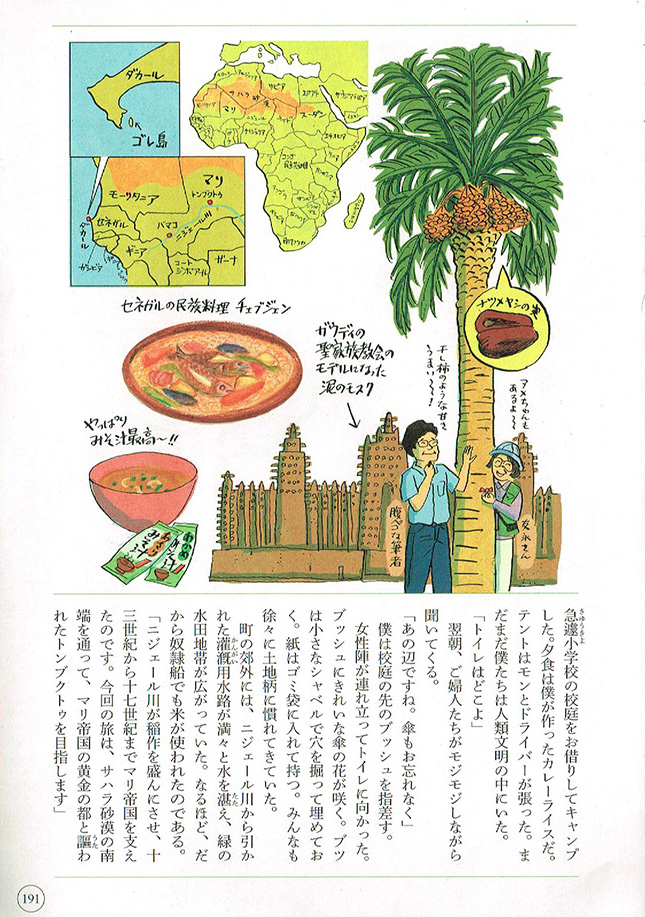

5回目は岡崎さんが海外専門の添乗員をやっていた頃にアフリカ・サハラツアーに行った話。とにかく苛酷です。

5回目は岡崎さんが海外専門の添乗員をやっていた頃にアフリカ・サハラツアーに行った話。とにかく苛酷です。

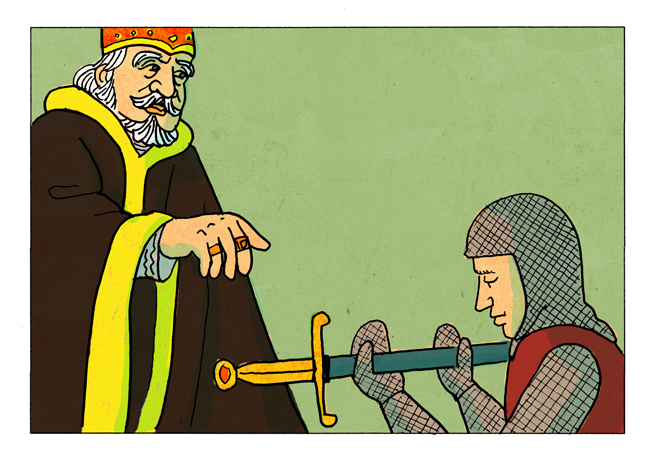

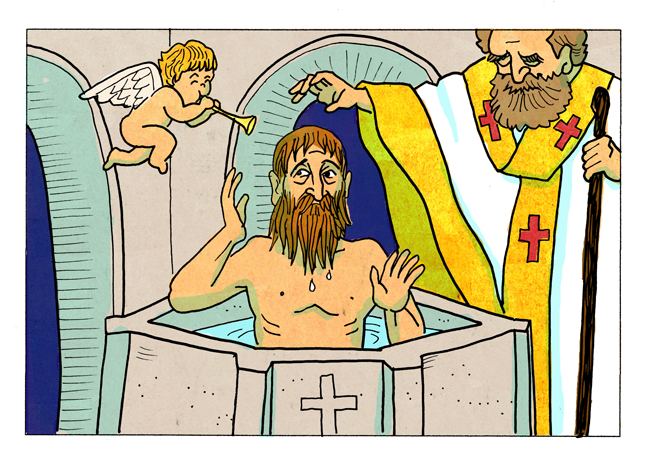

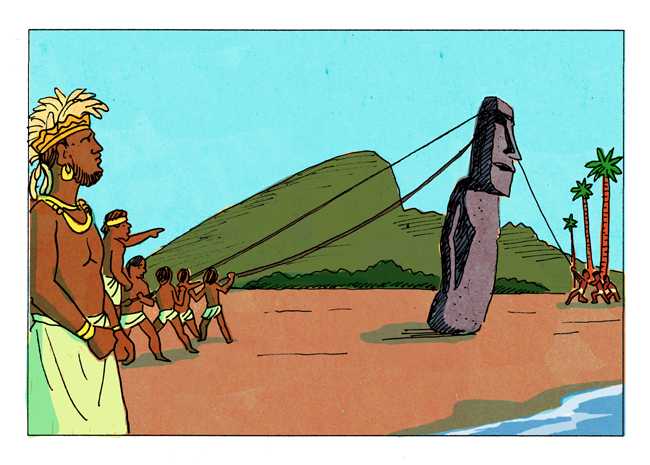

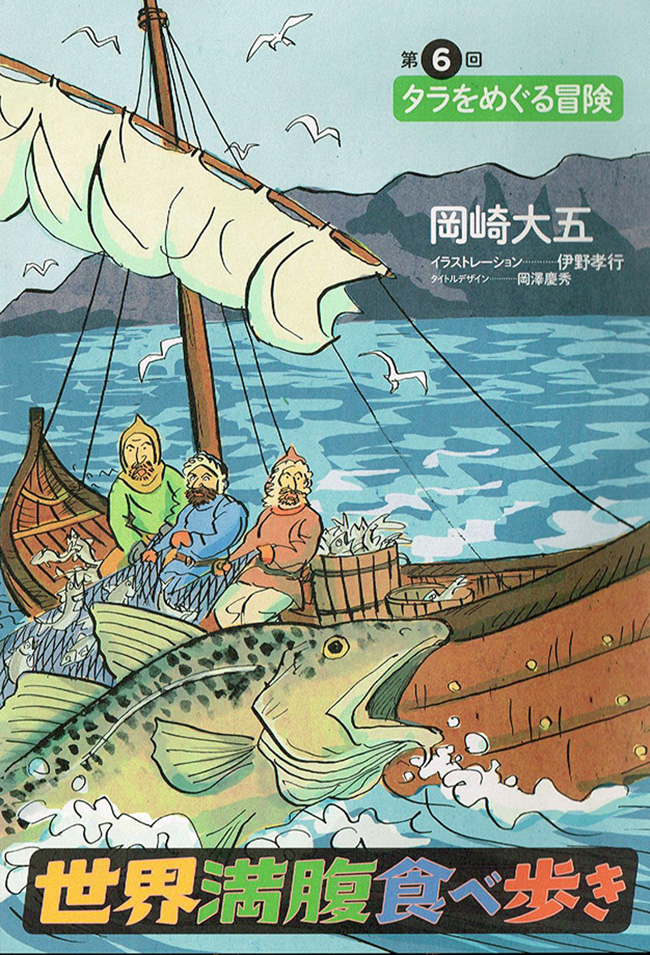

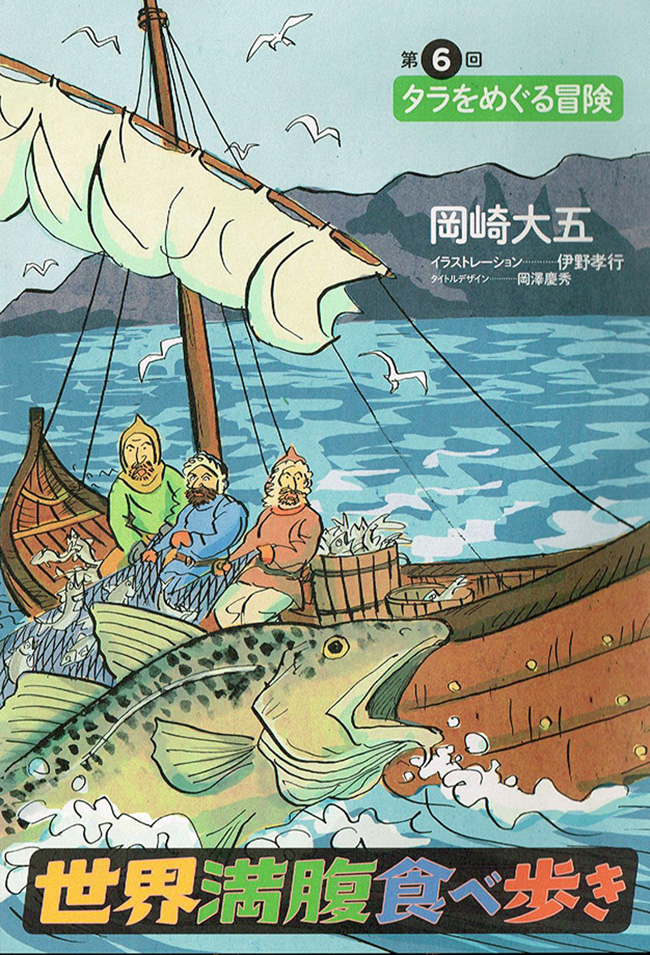

6話目はタラをめぐる冒険。タラという魚を追いかけて世界が出来上がった!?

6話目はタラをめぐる冒険。タラという魚を追いかけて世界が出来上がった!?

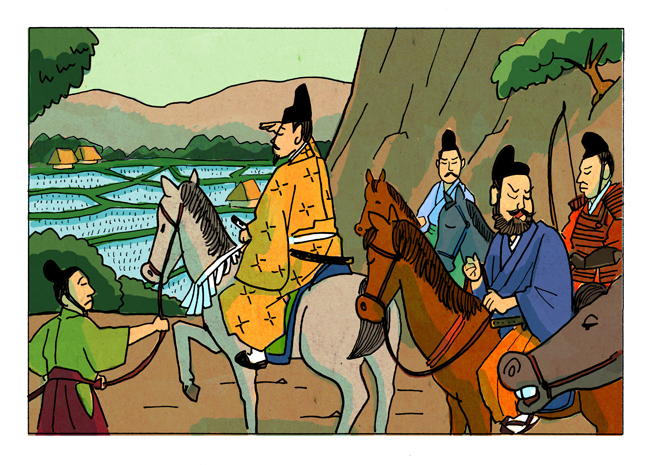

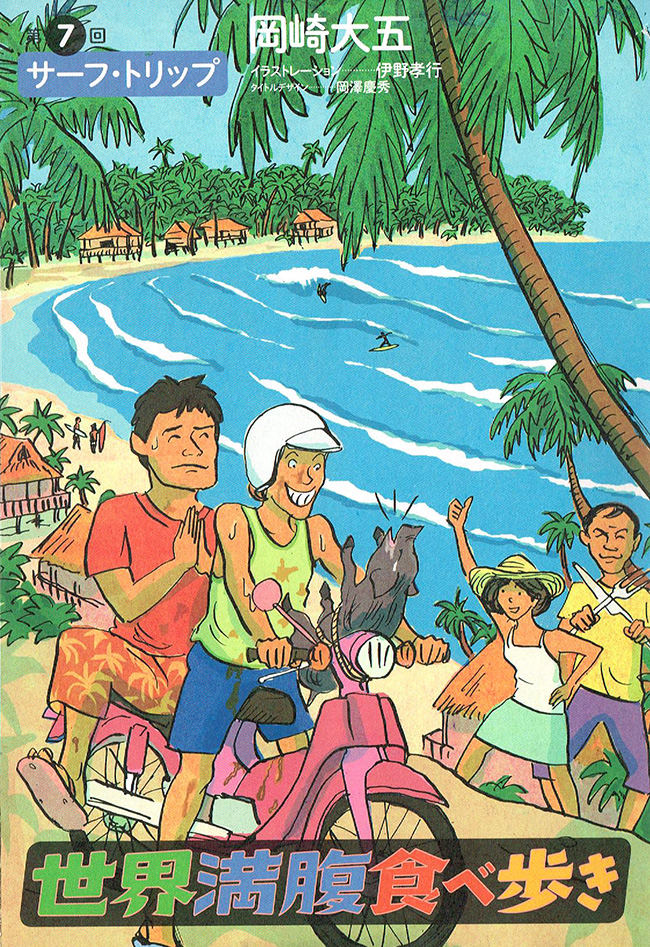

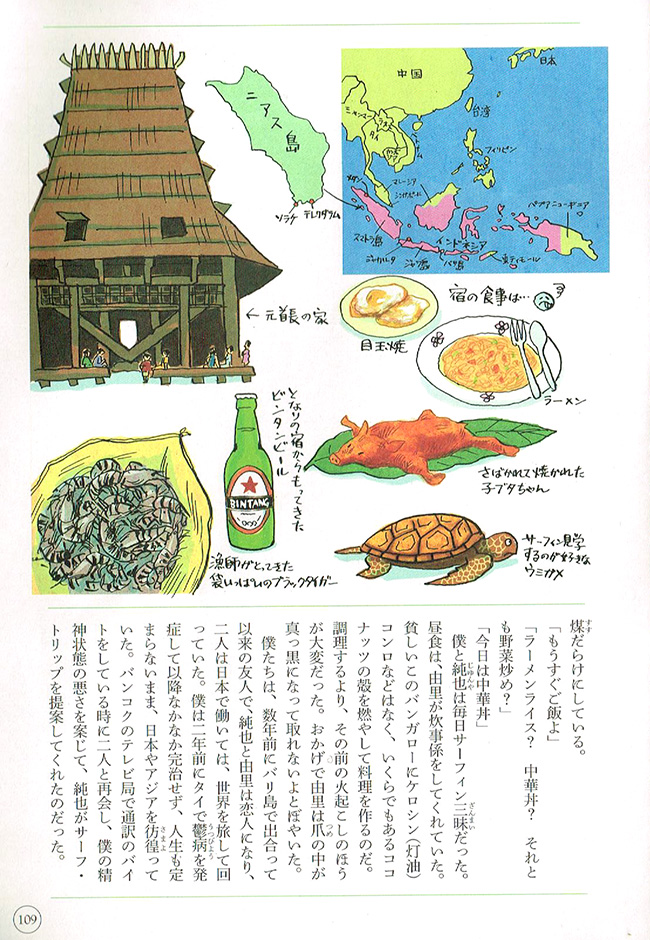

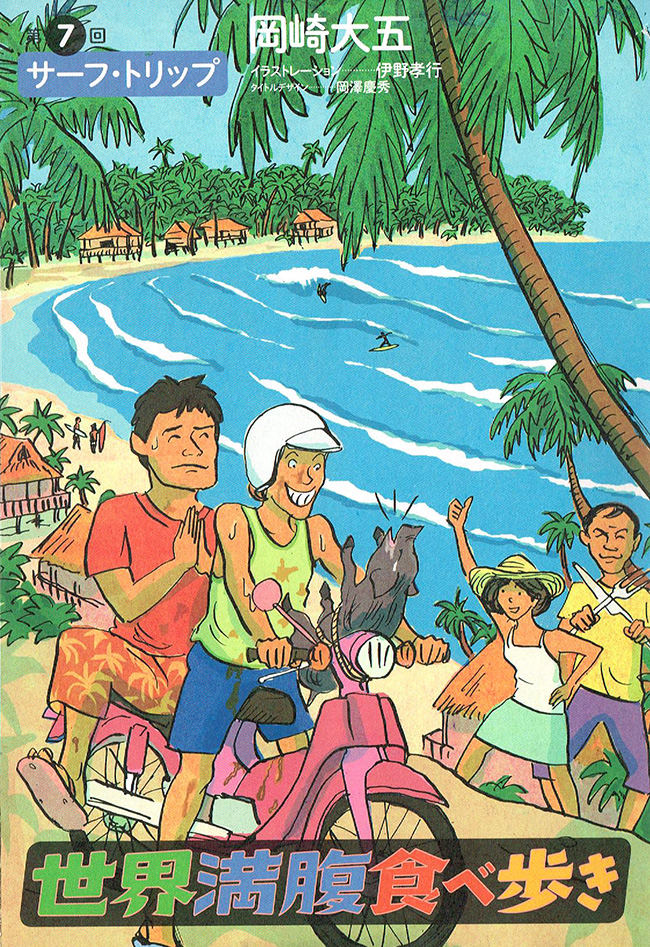

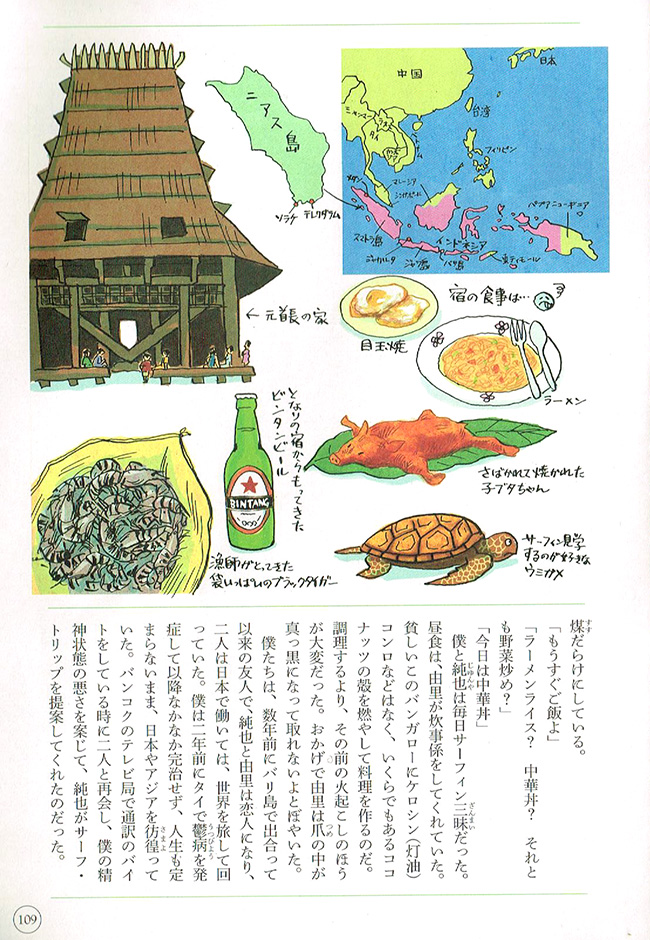

7話目は岡崎さんが若い頃、ちょと鬱病っぽくなってインドネシアの島でサーフィンばっかりやって暮らしてた頃の話。スクーターに豚をくくりつけています。

7話目は岡崎さんが若い頃、ちょと鬱病っぽくなってインドネシアの島でサーフィンばっかりやって暮らしてた頃の話。スクーターに豚をくくりつけています。

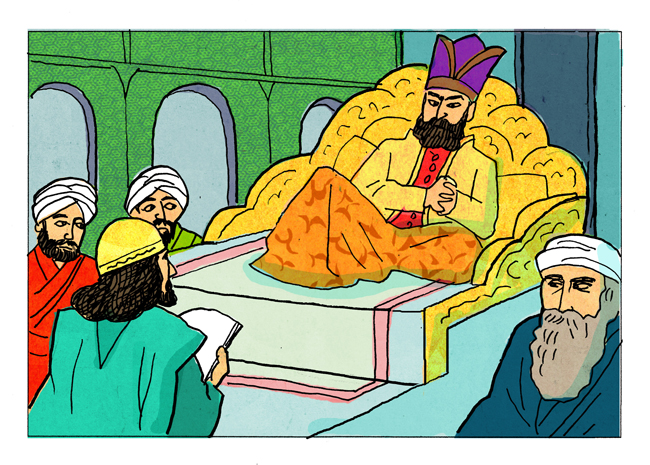

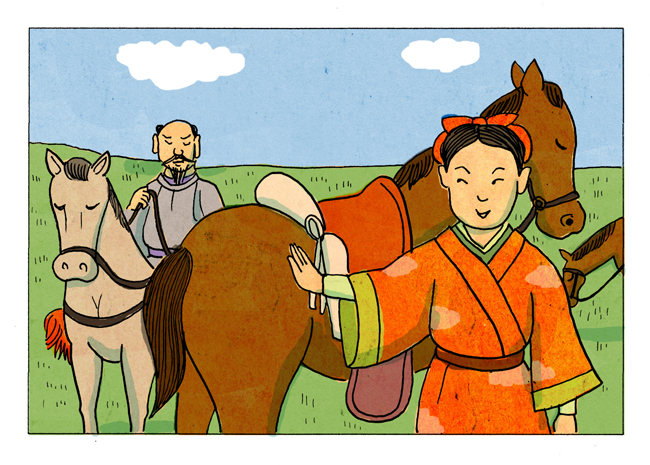

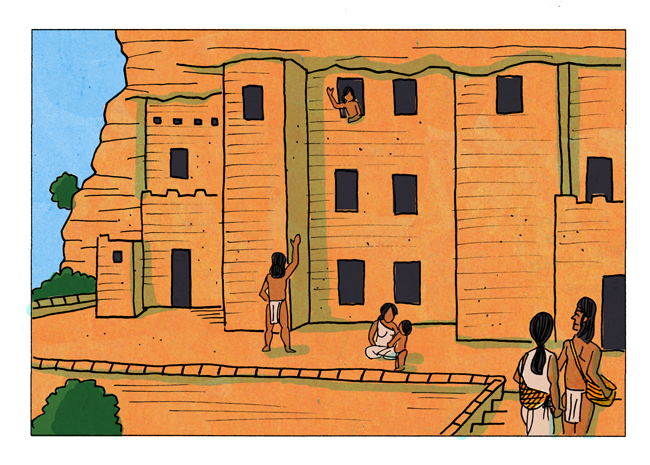

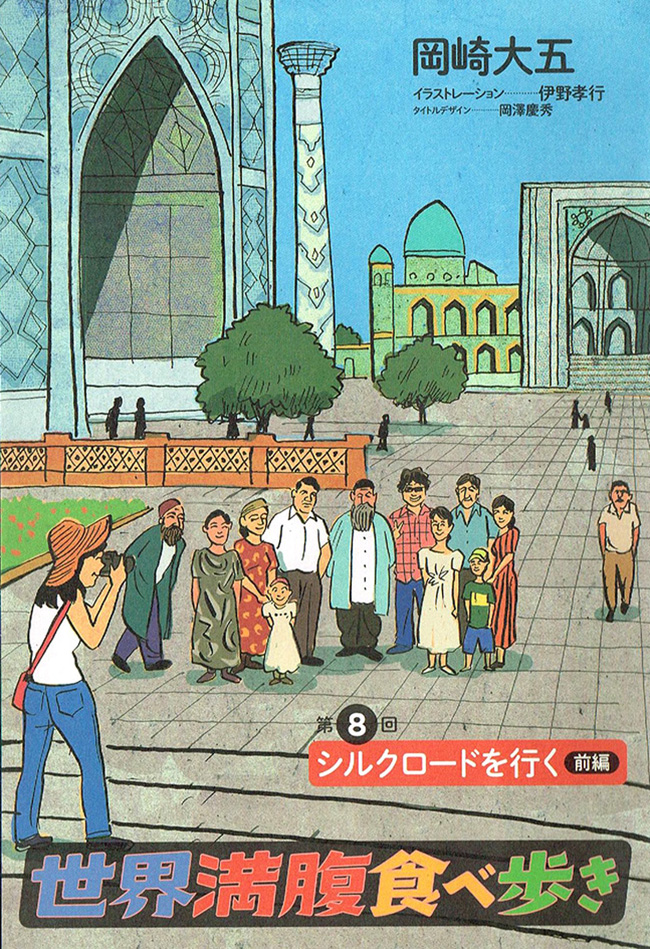

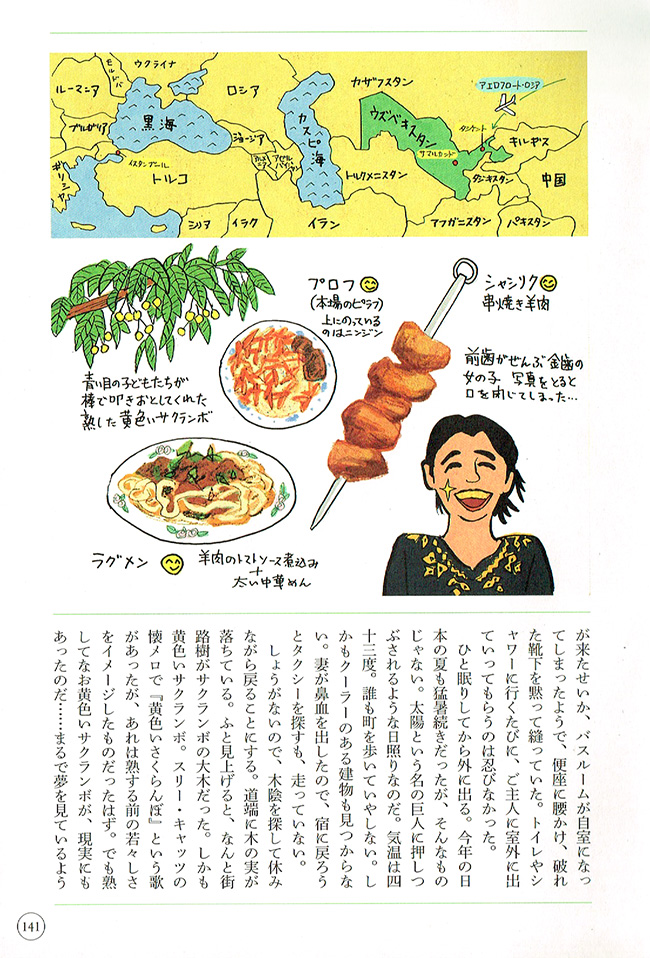

8回目は近年、岡崎さんが奥さまとシルクロードを旅した時の話。こちらは前編。地図を描くとき、この国はここにあるんだぁ、と思う地理に弱い私。

8回目は近年、岡崎さんが奥さまとシルクロードを旅した時の話。こちらは前編。地図を描くとき、この国はここにあるんだぁ、と思う地理に弱い私。

岡崎さんの人生ってのはネタの宝庫だ。パソコンのモニターがどうしたこうしたなんて言ってる自分が小さい。しかし、言葉の通じない知らないところに行くとオドオドビクビクしてしまう私には、狭い世界で生きるのがお似合いだろうな。

行ったこともない国の写真を見て(岡崎さんから毎回資料が届く)、画像検索して、シコシコ絵作りをしていると、私までちょっと脳内トリップをした気分になります。

ハァ〜……今度生まれ変わってきたら旅行好きな人間になりたい。

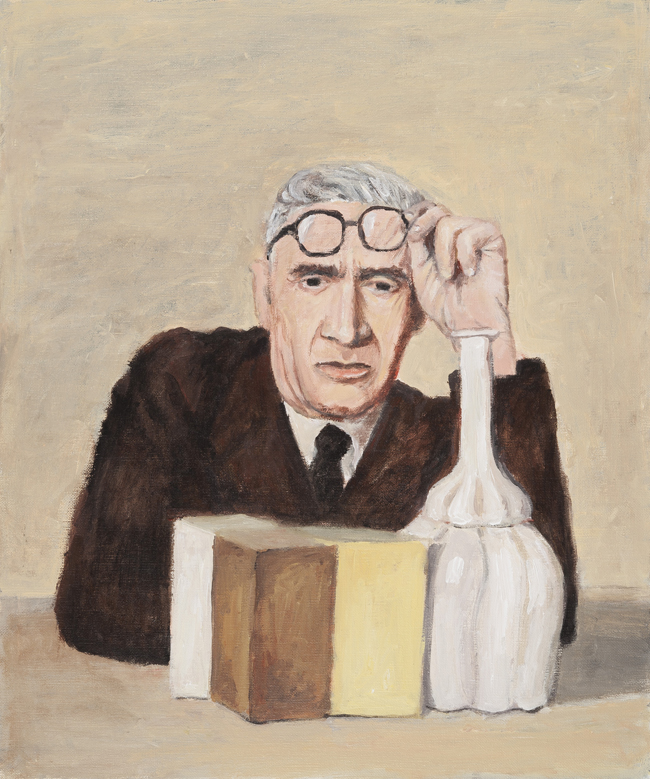

モランディを知ったのは20代の半ば頃、セツに通っていた頃だったかな?くわしい時期は忘れてしまったけれど、はじめて見た時はそりゃ驚いた。絵の冒険というのはチョモランマやアマゾンの秘境を訪ねなくても、ごく身近な庭のようなところで出来るんだなと思った。

練習曲がそのまま作品たりえるというか、細かい実験の差が、作品ごとの個性になっている。バッハの平均率クラヴィーア曲集を聴いてるようで気持ちいい。

バリエーションをつけまくった画家の絵よりも、逆にモランディの方が楽しめるかもしれない。同じような絵に見えるけど、みんな違う。間のとり方が無限にあるのを、目の前でやって見せてくれる。

先日、東京ステーションギャラリーにモランディ展を観にいったのだけど、意外に画集で見ていたときのほうが刺激的に感じた。ページをめくると次の作品がパッと現われる。その方がモランディの実験がくっきり見えた。

展覧会の広い部屋にずらっ〜と絵が並んでると、一つ一つの作品の差より、同じような絵が続くという空間の印象を先に受けてしまった。モランディの絵を並べるのはむつかしいのかもしれない。

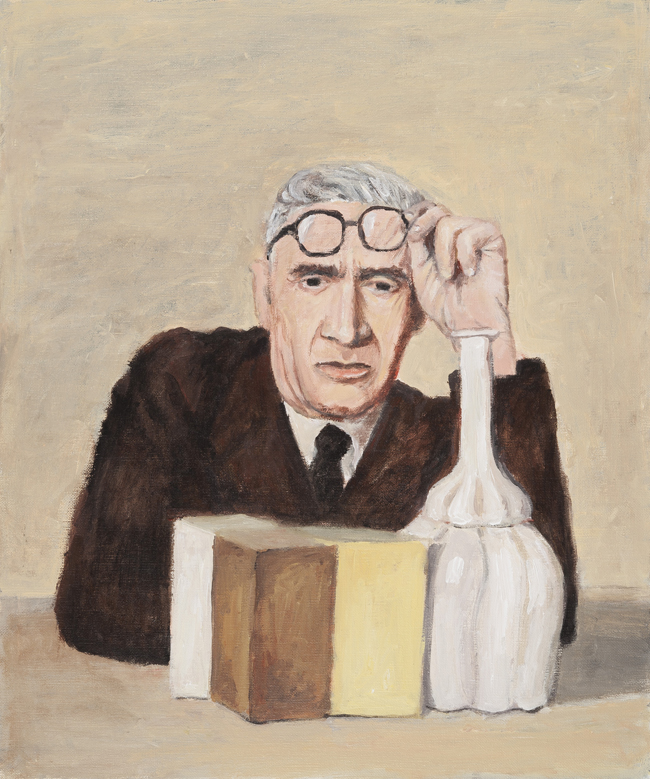

いや、そのとき私は少し急いでいた。そもそもそんな見方はいけない。急いでいる奴には気づかない時間を押し広げて、そこで仕事をしているのがモランディなわけだから。 静物画っぽくモランディの肖像を描いてみた。この絵は「画家の肖像」という作品集に入っている。「画家の肖像」はハモニカブックスより発売中です。クリック↓

静物画っぽくモランディの肖像を描いてみた。この絵は「画家の肖像」という作品集に入っている。「画家の肖像」はハモニカブックスより発売中です。クリック↓

「画家の肖像」はいつのまにかamazonで買えるようになっているではないか!

……なんだよ、モランディのことを語り出したと思ったら、おいおい、宣伝か〜い!

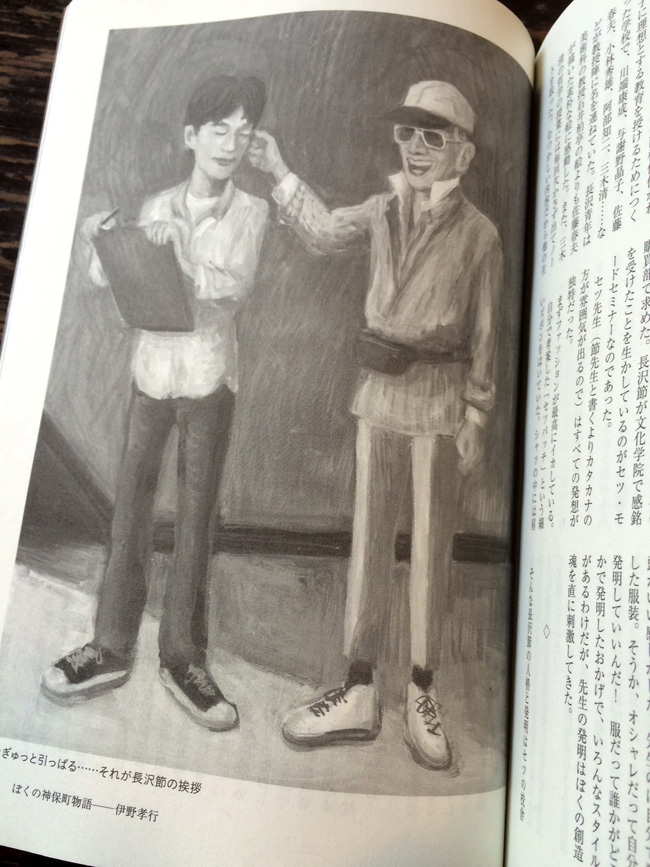

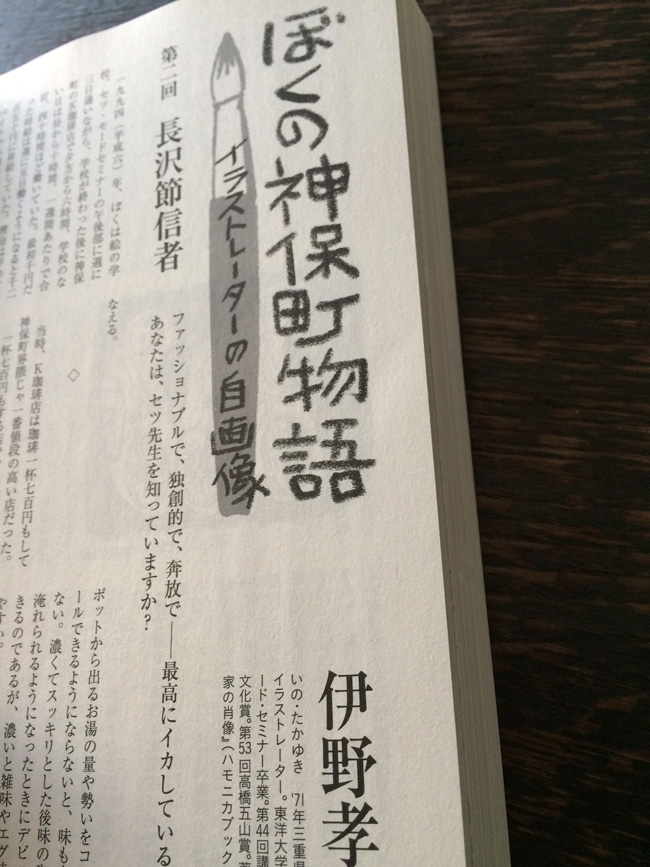

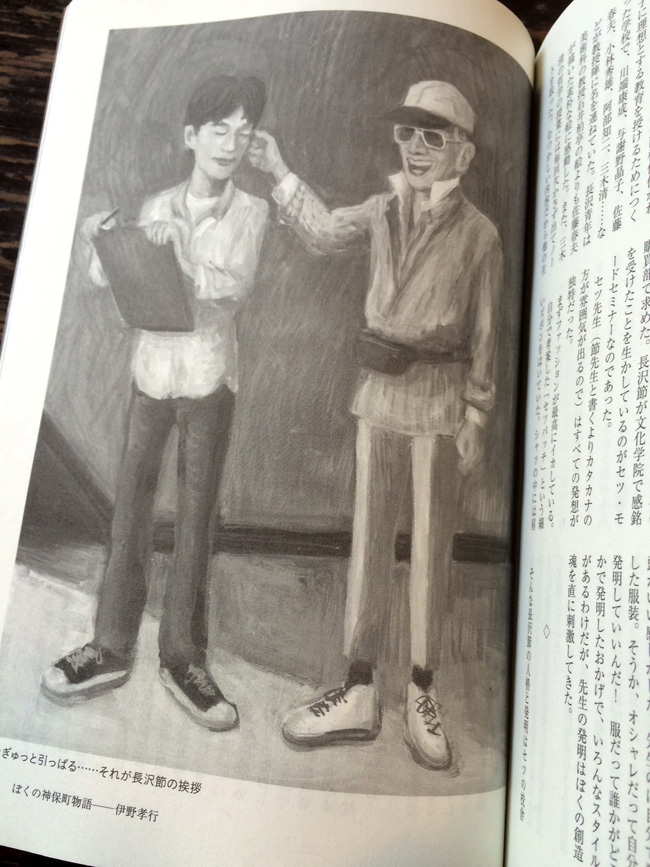

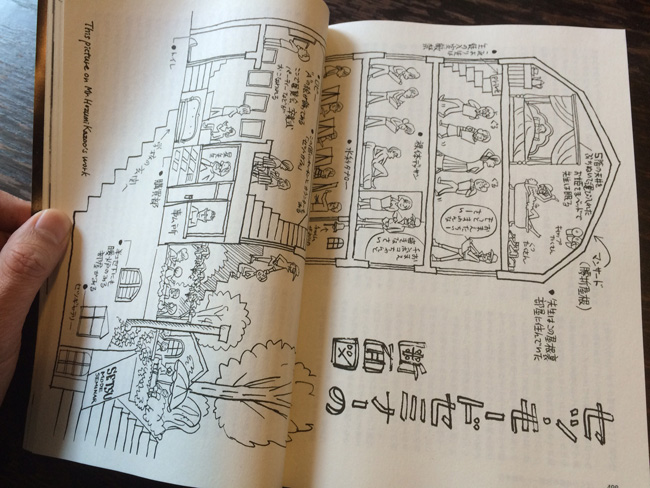

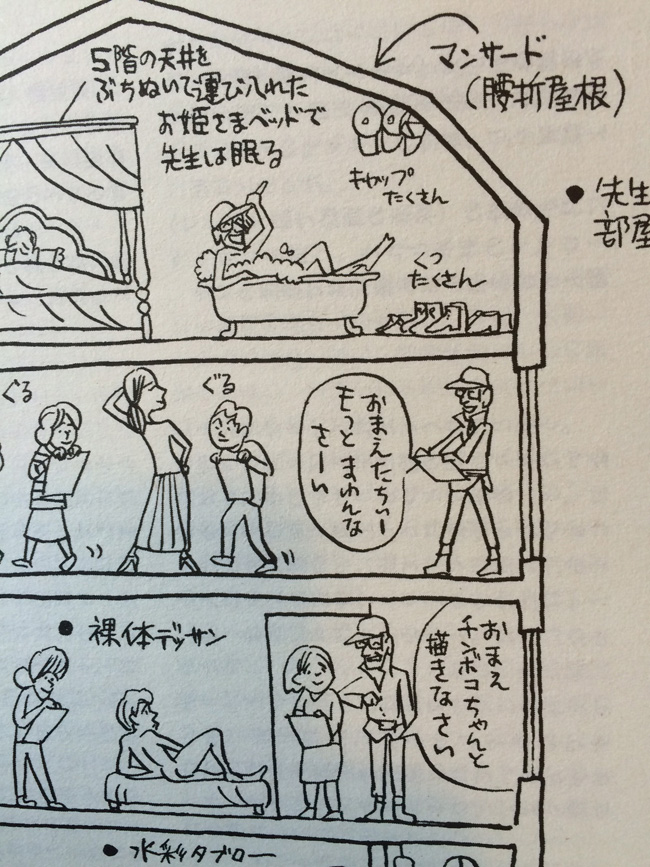

オマケにもうひとつ宣伝じゃーい。小説すばるで連載中の「ぼくの神保町物語」第2回は「長沢節信者」と題して、セツに通いはじめた頃の話を書いてます。

思い起こせば昨日のことのよう……であるが、なんと22年も前の話であった。そして先生が亡くなってからもうすぐ17年。あの頃から気分は全然変わってないので、昔話をしている感じがまったくしない。最近は作文を書くにあたって、あの頃のことをよく考えているので、なおさら昨日のことのようだ。

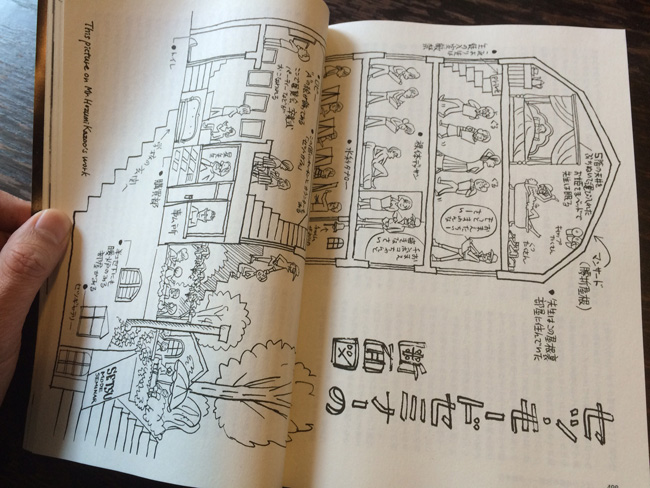

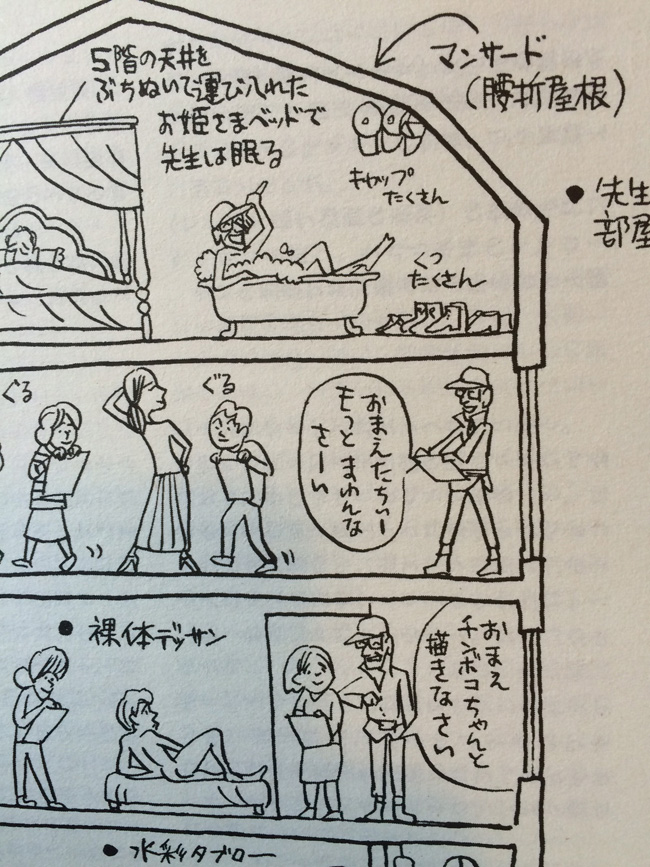

思い起こせば昨日のことのよう……であるが、なんと22年も前の話であった。そして先生が亡くなってからもうすぐ17年。あの頃から気分は全然変わってないので、昔話をしている感じがまったくしない。最近は作文を書くにあたって、あの頃のことをよく考えているので、なおさら昨日のことのようだ。 絵の隅に”This picture on Mr.HozumiKazuo’s work”と書き入れましたが、この挿絵はセツの第一期生、穂積和夫先生がかつてお描きになられた「セツ・モードセミナー案内図」を下敷きに、っていうかオマージュ、っていうかパクリ……はい、そんな絵です。

絵の隅に”This picture on Mr.HozumiKazuo’s work”と書き入れましたが、この挿絵はセツの第一期生、穂積和夫先生がかつてお描きになられた「セツ・モードセミナー案内図」を下敷きに、っていうかオマージュ、っていうかパクリ……はい、そんな絵です。 細かいところは色々私なりに……描いてます。今年はこの作文のことで頭がいっぱいです。

細かいところは色々私なりに……描いてます。今年はこの作文のことで頭がいっぱいです。

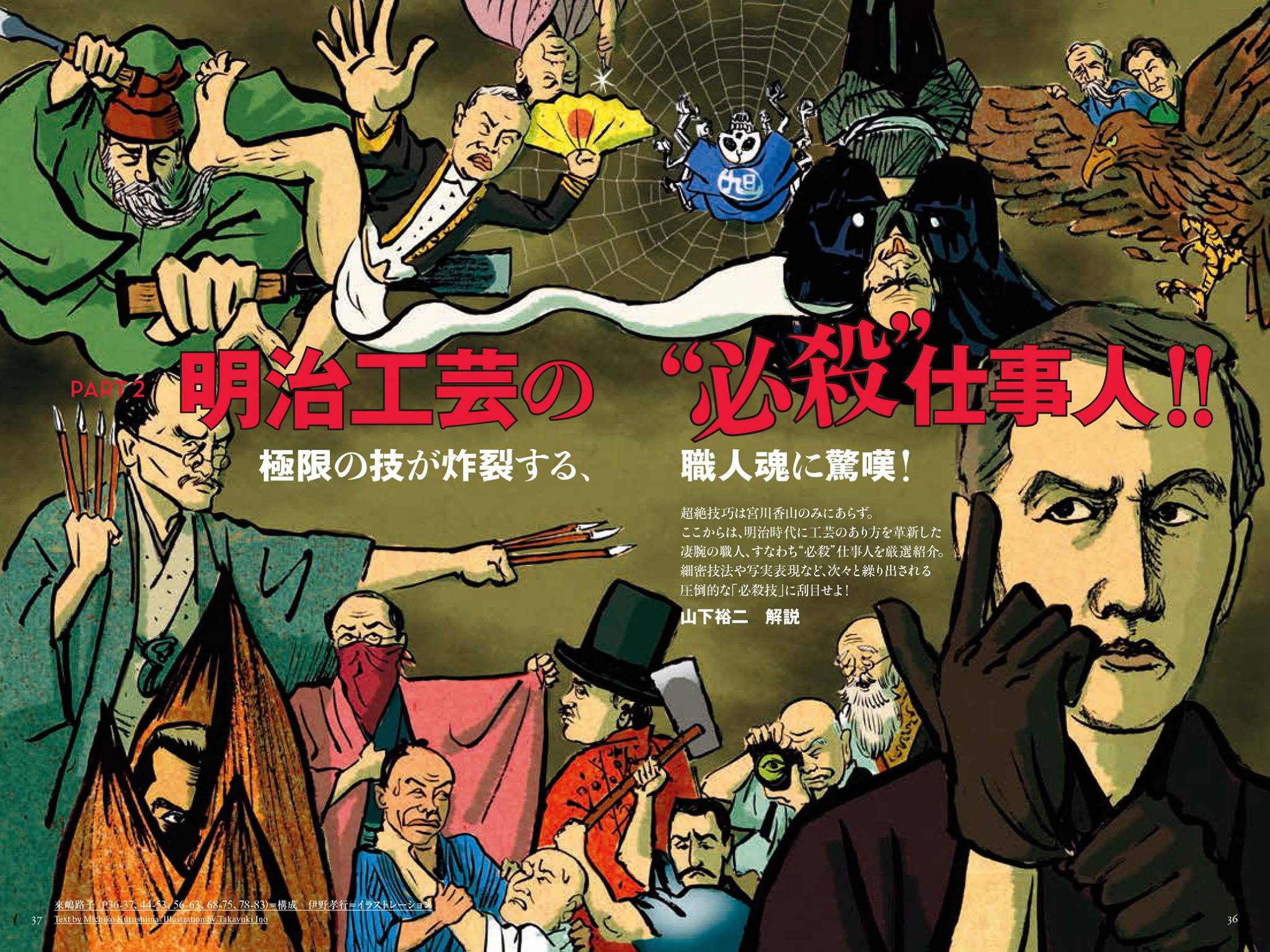

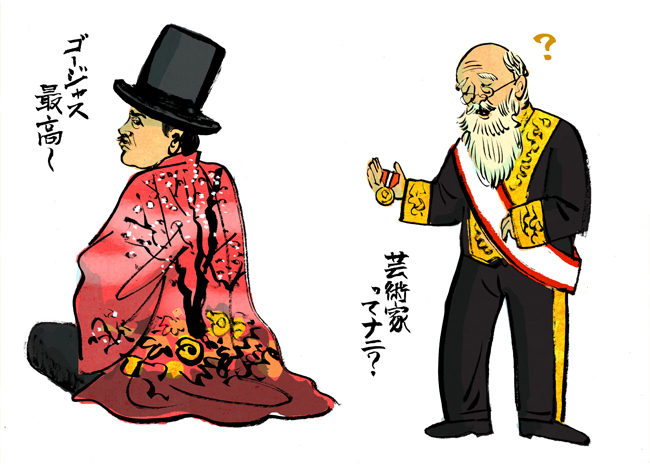

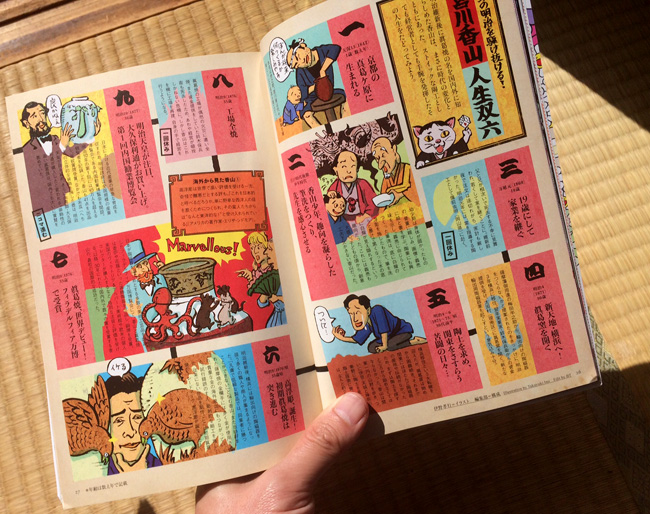

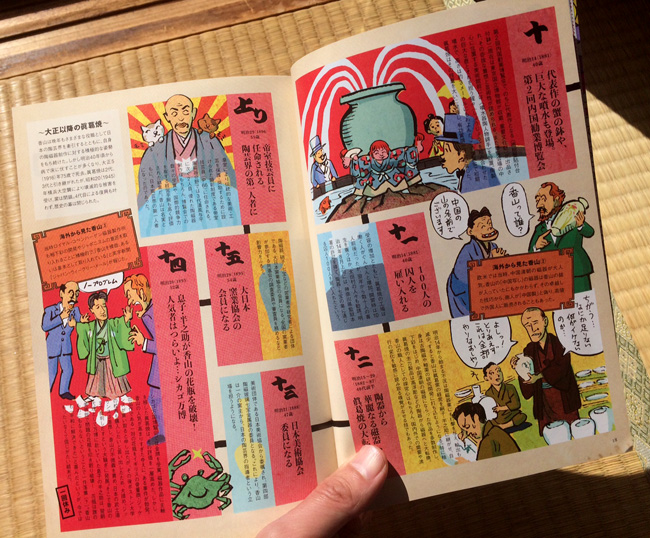

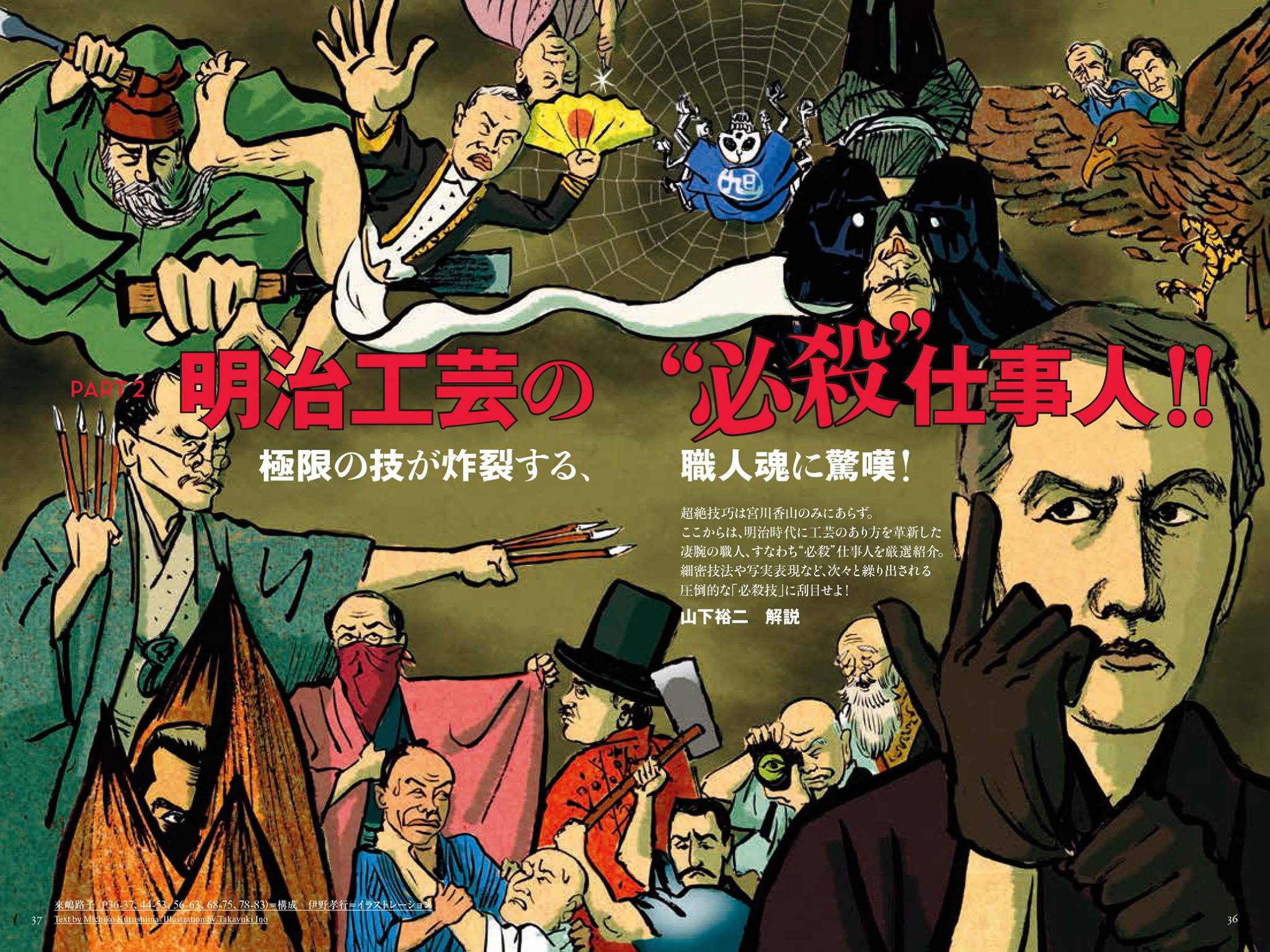

発売中の美術手帖3月号は「超絶技巧!!宮川香山と明治工芸篇」。

〈2000年代以降、再評価とともに注目が高まる「明治工芸」。 それは、幕末から明治へという大きな時代の変化のなか、 職人たちが試行錯誤を重ねて生みだしたものだった。 金工、漆工、七宝、陶磁器などさまざまな分野で 空前絶後の写実性や細密さを誇る表現が花開き、海外で人気を獲得。 近代化を目指す日本の殖産興業を担った。 今年没後100年をむかえる陶芸家・宮川香山をはじめ、 明治の職人による超絶技巧は、今なお見る者を惹きつける。 時代背景や人物像を明らかにしながら、 明治工芸に宿る芸術の力に迫りたい。〉

……と美術手帖のサイトに書いてあります。興味のある方は是非、手にとって超絶技巧の作品に驚愕していただきたい。

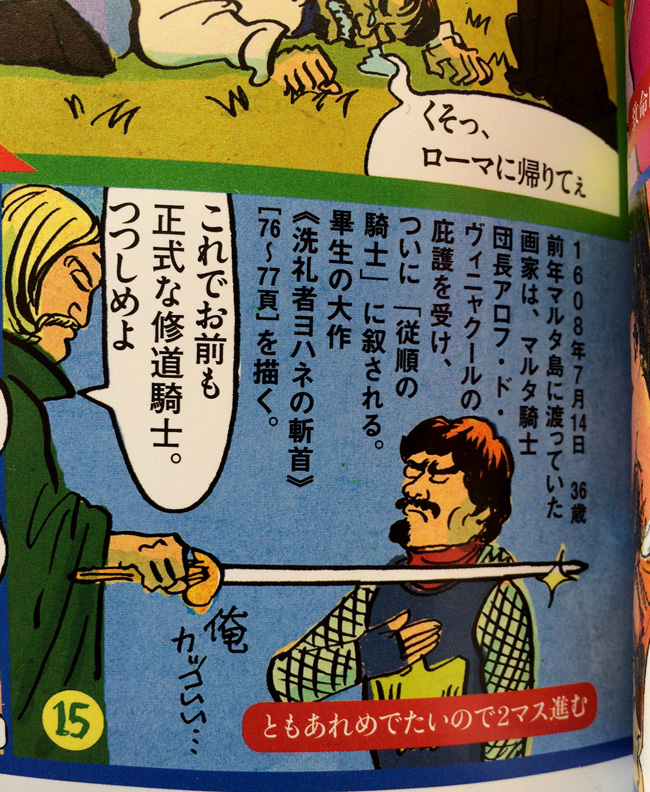

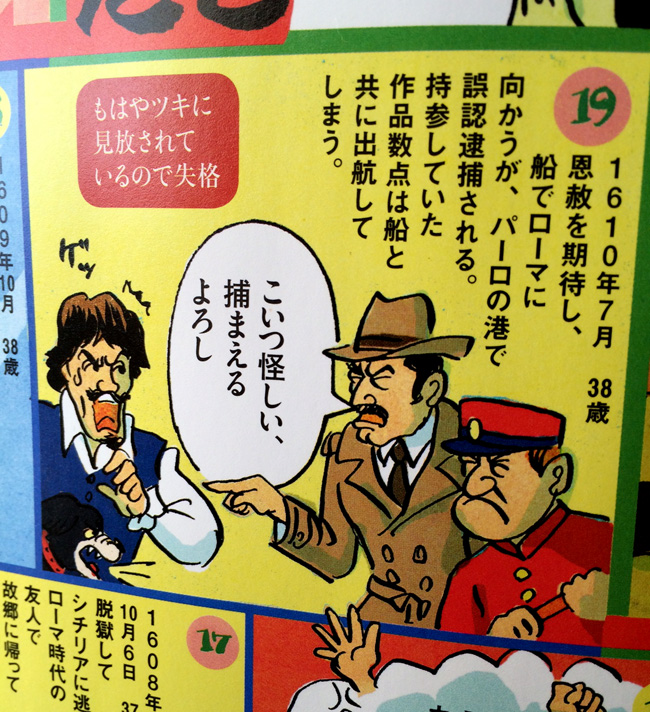

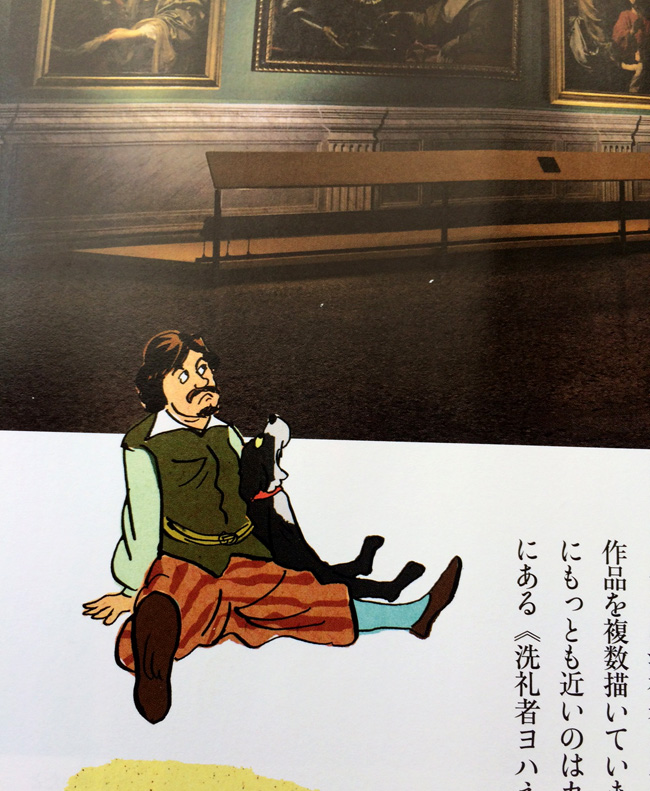

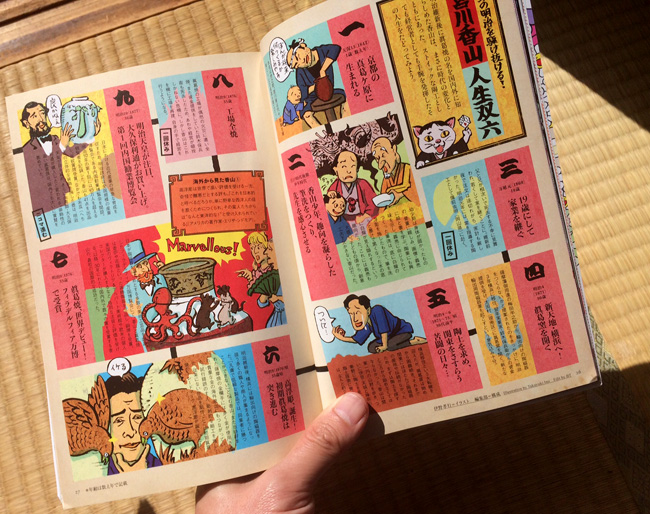

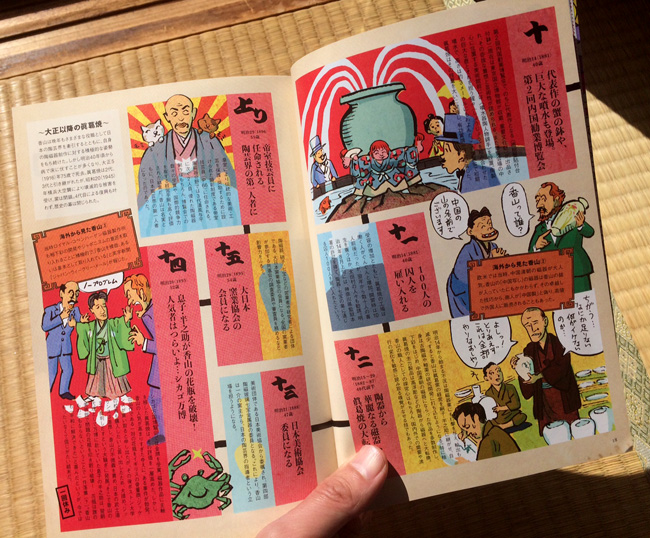

私は宮川香山の人生双六を描いています。宮川香山は今、サントリー美術館で没後100年を記念した展覧会をやっています。猫かわいいよ。

私は宮川香山の人生双六を描いています。宮川香山は今、サントリー美術館で没後100年を記念した展覧会をやっています。猫かわいいよ。

サントリー美術館/宮川香山

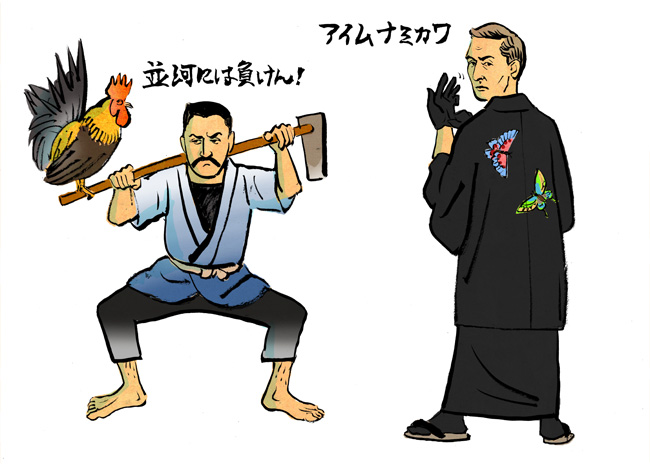

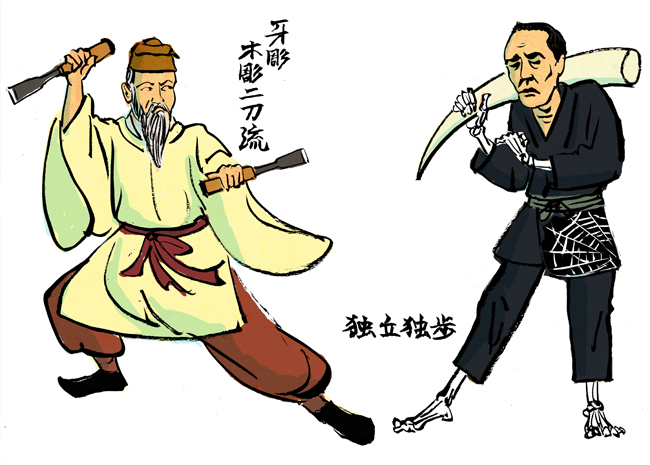

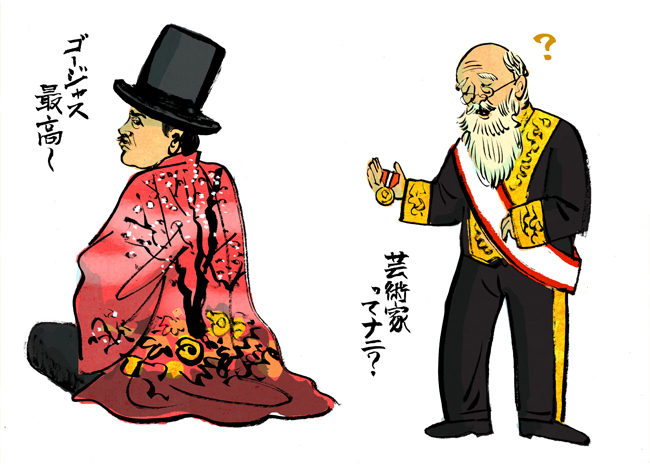

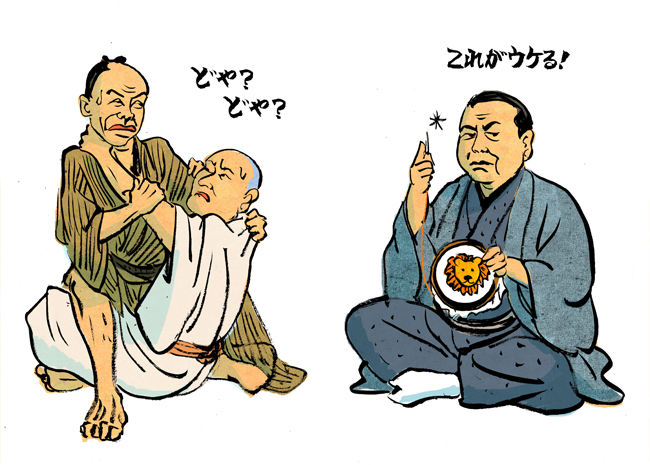

さらに、明治の超絶技巧の作家16人を必殺仕事人風に紹介するページも担当しています。このアイデア、なかなかオモシロイ。雑誌ならではの楽しい切り口で、超絶技巧工芸への入口にもなっている。

こうやって、仕事人とその作品が一見開きに載っています。

こうやって、仕事人とその作品が一見開きに載っています。

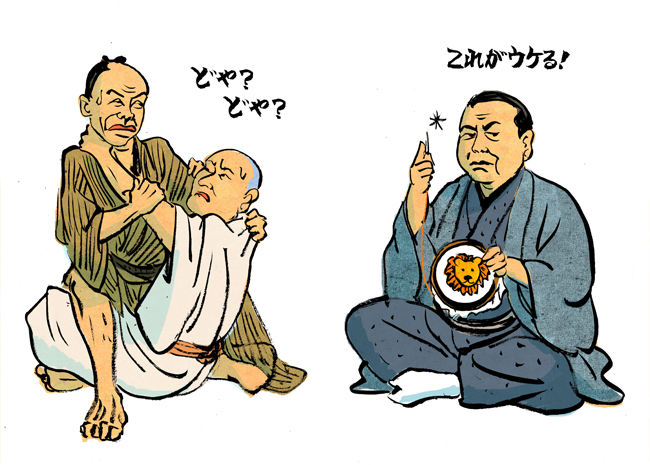

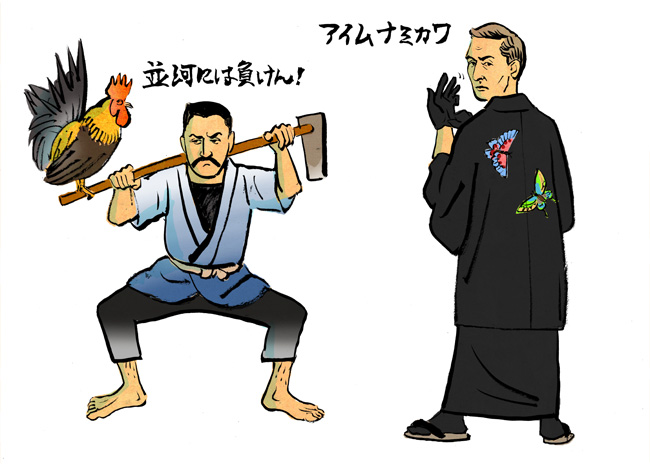

ざっと、私の描いた仕事人だけ紹介しましょう。 左、濤川惣助 右、並河靖之

左、濤川惣助 右、並河靖之

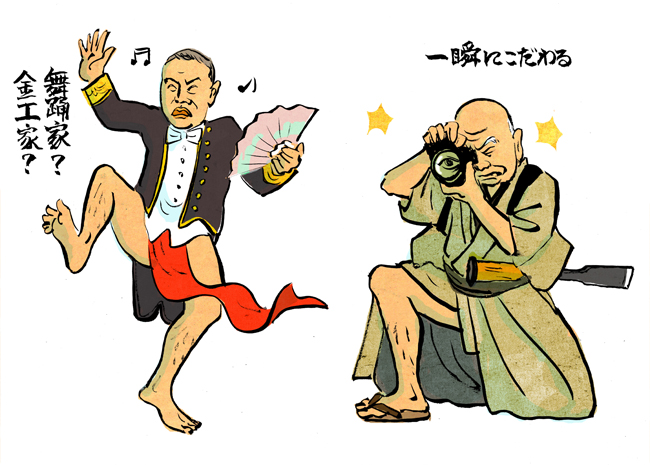

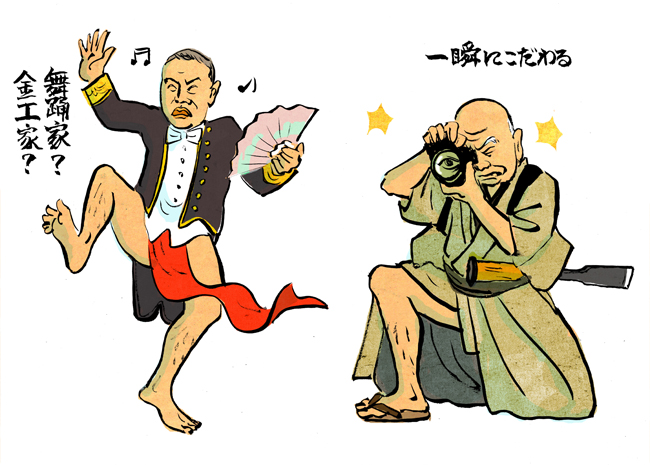

左、海野勝珉 右、正阿弥勝義

左、海野勝珉 右、正阿弥勝義 左、川之邊一朝 右、鈴木長吉

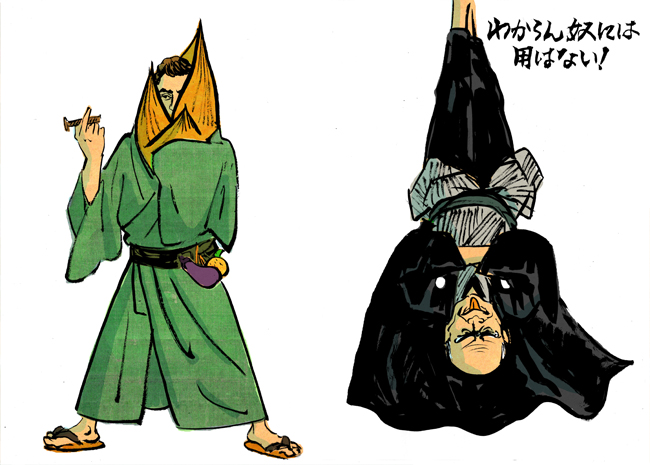

左、川之邊一朝 右、鈴木長吉 左、赤塚自得 右、白山松哉

左、赤塚自得 右、白山松哉

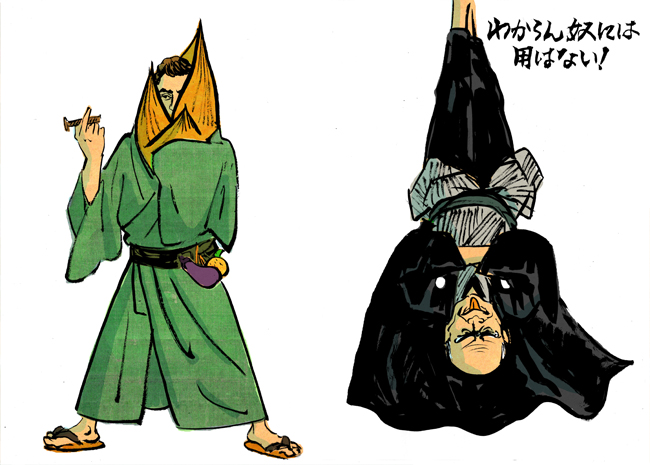

左、安藤緑山 右、柴田是真

左、安藤緑山 右、柴田是真 左、石川光明 右、旭玉山

左、石川光明 右、旭玉山 左、錦光山宗兵衛 右、高村光雲

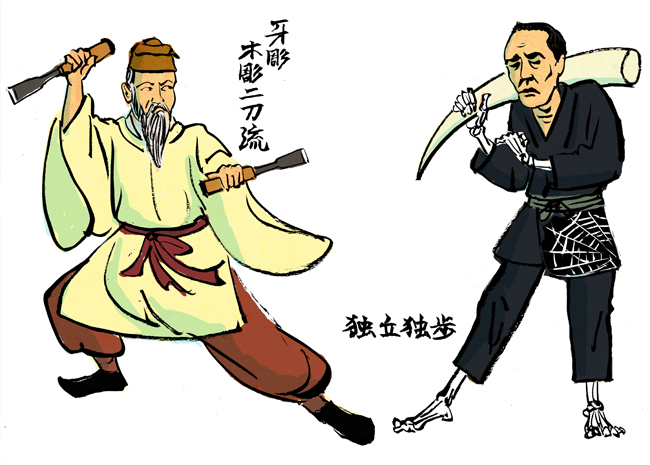

左、錦光山宗兵衛 右、高村光雲  左、安本亀八と松本喜三郎 右、飯田新七

左、安本亀八と松本喜三郎 右、飯田新七

彼らがどういう必殺技を持っているか、それを知るには美術手帖を買うしかない!

ところで……私の手持ちの1978年筑摩書房刊行「明治大正図誌 第4巻 横浜・神戸」には宮川香山、旭玉山の作品が見開きで紹介されています。そしてそのページのタイトルは「スーヴェニール・アート」となっている。つまり「おみやげ」ですね。解説文では「……(前略)香山たち細密な技巧にたよる輸出品工芸作家の作品は奇をてらったもので、技術偏重という明治工芸界の傾向を代表している」という具合いに片付けられています。

四半世紀ほど前までは、明治工芸はこのような扱いしかうけていなかったわけですが、今は違います。こうやって美術雑誌で特集され、美術館で展覧会が開かれるまでになりました。美術史家の仕事は、美術史を書き換えることであります。歴史は書き換えられることを前提としてあるのです。

美術史家、学芸員の先生には、ぜひ次に、明治大正昭和の挿絵やイラストレーションをとりあげて、日本美術史の中に場所を作ってほしい。今はやっと、小村雪岱が人気出てきたところ。私の大好きな石井鶴三や茂田井武もまだまだ評価が足らない。なんつったって、日本国民のたくさんの人が普通に楽しんでいた絵じゃないですか。そこらあたりが、きっちり評価されると、ワテら、しがないイラストレーターにもおまけでラッキーなことがおこりそうな気がします、他力本願、他力本願。

5回目は岡崎さんが海外専門の添乗員をやっていた頃にアフリカ・サハラツアーに行った話。とにかく苛酷です。

5回目は岡崎さんが海外専門の添乗員をやっていた頃にアフリカ・サハラツアーに行った話。とにかく苛酷です。

6話目はタラをめぐる冒険。タラという魚を追いかけて世界が出来上がった!?

6話目はタラをめぐる冒険。タラという魚を追いかけて世界が出来上がった!?

7話目は岡崎さんが若い頃、ちょと鬱病っぽくなってインドネシアの島でサーフィンばっかりやって暮らしてた頃の話。スクーターに豚をくくりつけています。

7話目は岡崎さんが若い頃、ちょと鬱病っぽくなってインドネシアの島でサーフィンばっかりやって暮らしてた頃の話。スクーターに豚をくくりつけています。

8回目は近年、岡崎さんが奥さまとシルクロードを旅した時の話。こちらは前編。地図を描くとき、この国はここにあるんだぁ、と思う地理に弱い私。

8回目は近年、岡崎さんが奥さまとシルクロードを旅した時の話。こちらは前編。地図を描くとき、この国はここにあるんだぁ、と思う地理に弱い私。