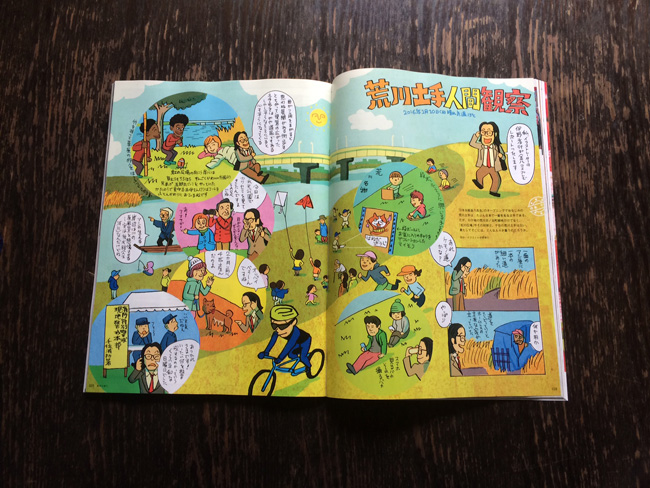

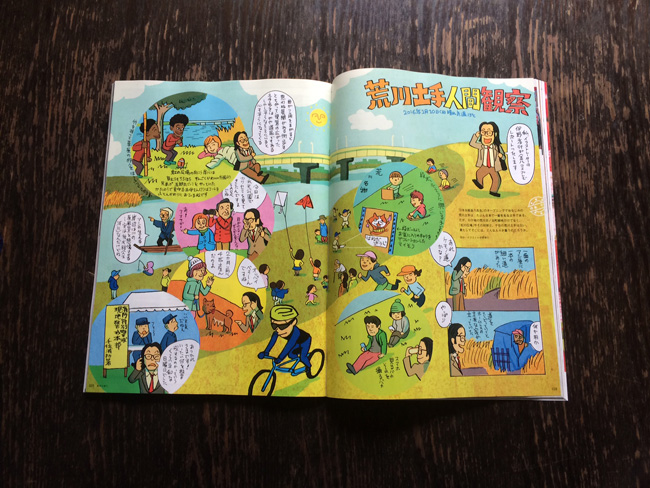

散歩の達人の3月号は「千住特集」。私は荒川の土手に行って人編観察をしてくるように頼まれました。

荒川土手といえば、そう、あの『3年B組金八先生』のオープニングでおなじみの土手です。たぶん日本で一番有名な土手といってもいいでしょう。2番目に有名な土手の名前がすぐに思い浮かんでこないので、だんとつ一番ですね。

そして金八先生のオープニングでは美しい人間のふれあいが次々にあらわれます。「まぁ、そこはドラマだから……」なんて言わないで、一度は自分の眼で見に行こうではありませんか。

ぼくは東京に暮らして四半世紀が過ぎていますが、荒川土手には、はじめて行きました。

この画像でははっきり文字は読めないでしょう。これは本屋に行って買うかしかない!

この画像でははっきり文字は読めないでしょう。これは本屋に行って買うかしかない!

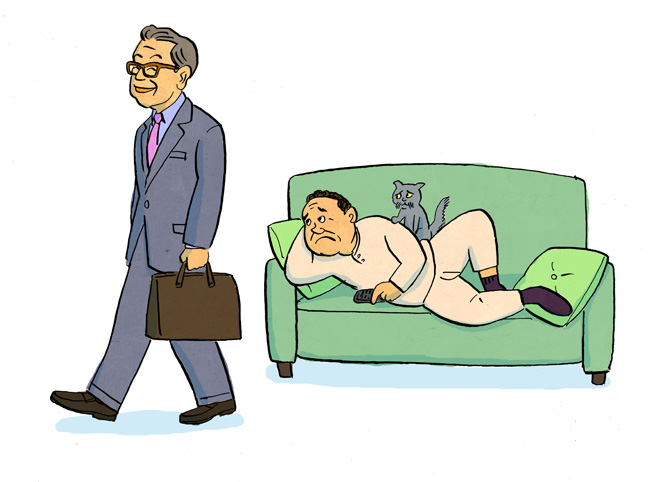

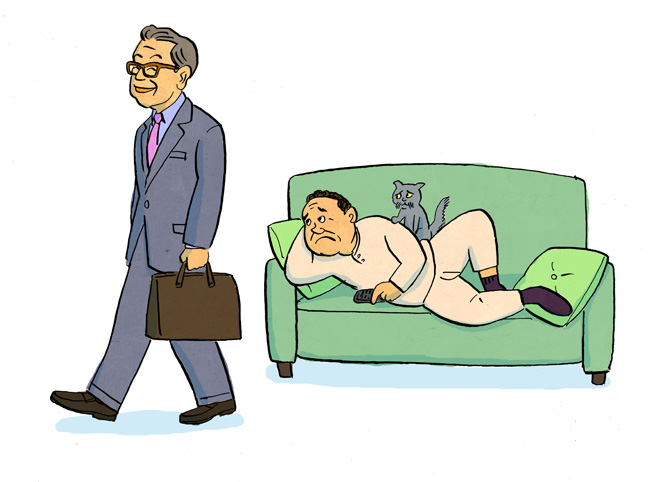

ちなみに、取材のときに、土手のすぐ近くに「東京未来大学」という名前の大学があったのですが、そこは金八の舞台「桜中学」だったところなのでした。ま、私が知らなかっただけで、けっこう有名な話かも。 つづきまして雑誌、Wedge2月号の特集「下流老人のウソ」に描いたポンチ絵です。タンス預金にしがみつく人、下流老人特集を読んで不安になる人。「下流老人に老後破綻。老後リスク本はシニアの心に刺さり、不安が経済を冷やしている。ブームは政策を動かし、3万円の給付金も決まったが、実はこの老後の貧困、統計分析としては不正解だ」とリードにあったので、まるうつし。

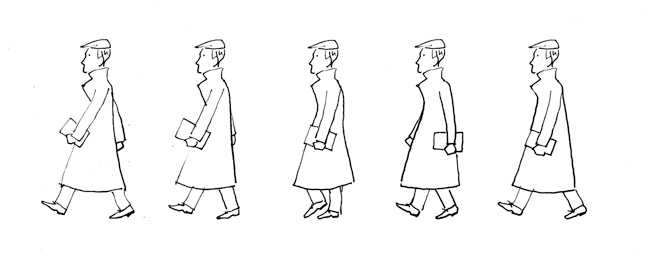

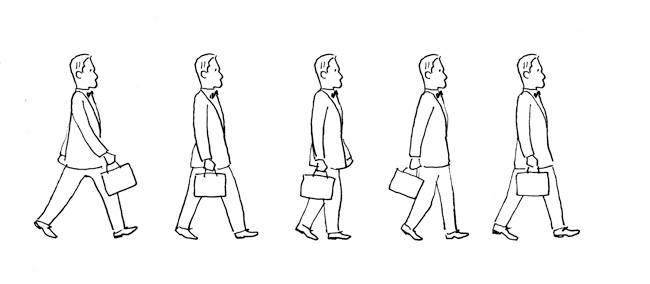

つづきまして雑誌、Wedge2月号の特集「下流老人のウソ」に描いたポンチ絵です。タンス預金にしがみつく人、下流老人特集を読んで不安になる人。「下流老人に老後破綻。老後リスク本はシニアの心に刺さり、不安が経済を冷やしている。ブームは政策を動かし、3万円の給付金も決まったが、実はこの老後の貧困、統計分析としては不正解だ」とリードにあったので、まるうつし。 シニアになっても働いたほうがいいらしいっすよ。自分のためにも、みんなのためにも。……どんなことが書いてあったか忘れましたが、この絵はそういう意図で描いた覚えがあります。

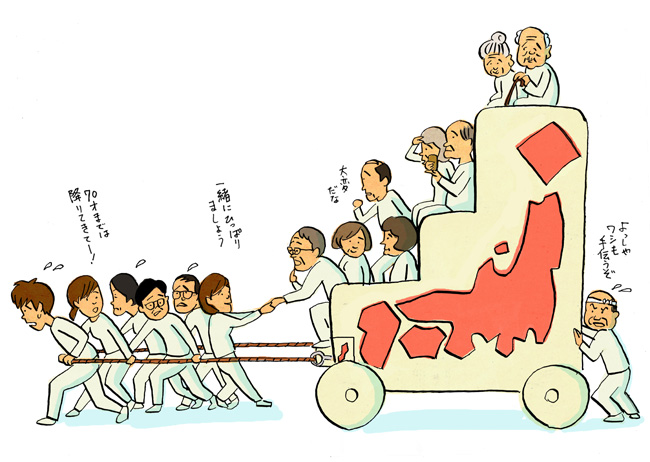

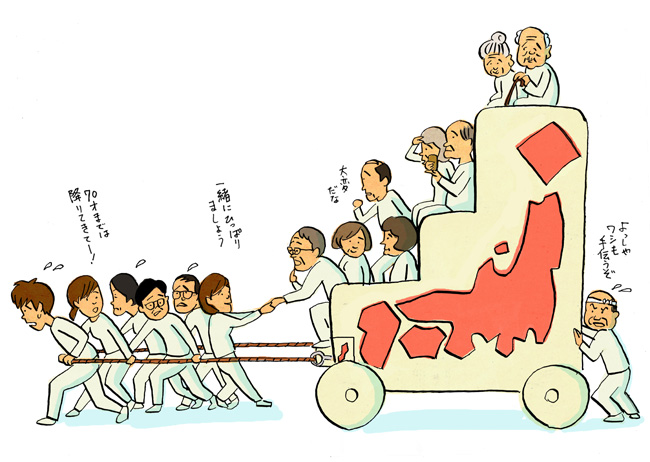

シニアになっても働いたほうがいいらしいっすよ。自分のためにも、みんなのためにも。……どんなことが書いてあったか忘れましたが、この絵はそういう意図で描いた覚えがあります。 今の日本はこういう状態ですからね。貧困化が進んでいるのは高齢者よりも、むしろ現役世代。台車から降りて、「よっしゃ、ワシも手伝うぞ」と鉢巻きしめて後ろから押しているおじさんいますよね。このおじさん、カッコいいです。

今の日本はこういう状態ですからね。貧困化が進んでいるのは高齢者よりも、むしろ現役世代。台車から降りて、「よっしゃ、ワシも手伝うぞ」と鉢巻きしめて後ろから押しているおじさんいますよね。このおじさん、カッコいいです。

今日は2月16日、そして当たり前のことですが明日は17日。明日発売の「小説すばる」3月号で連載がはじまります。それも読み物の連載です。さっきポストをのぞいたら明日発売の「小説すばる」がすでに届いていて、どっきり。連載開始のおしらせは来週する予定でしたが、ゲンブツを見てしまって落ち着かなくなりました。来週までこの気持ちを引きずるのが嫌なので、今週の更新でお知らせしてしまおう。掲載誌が届いてこんな気持ちになるのは、はじめてイラストレーションの仕事をした時以来かも……。 掲載誌を手にとって、眺めてみましたが、表紙にも背表紙にも名前がなく、期待の低さがうかがえて、とりあえずひと安心。はじめてこの文章を読む一読者の立場になって、読もうと思いましたが、すでに何回も読んでいるので無理でした。おもしろいかどうか全然わからない……。

掲載誌を手にとって、眺めてみましたが、表紙にも背表紙にも名前がなく、期待の低さがうかがえて、とりあえずひと安心。はじめてこの文章を読む一読者の立場になって、読もうと思いましたが、すでに何回も読んでいるので無理でした。おもしろいかどうか全然わからない……。

『ぼくの神保町物語 イラストレーターの自画像』と題されたこの読み物は、去年の秋に、人形町のビジョンズというギャラリーでやった展示が元になっています。わたしが19年間働いていた神保町の街のことを絵にした展覧会だったのですが、展示にあわせて原稿用紙で20枚ほどの文章も書き、冊子にして会場で売っていました。

展示を見にきてくれた集英社の編集者の方が、この連載の形につなげてくれました。第一回は「憂鬱なコーヒーボーイ」というタイトルで、神保町で働きはじめた頃のこと、つまりそれは、わたしがイラストレーターになる決心をした頃の話であります。まだ、物語自体が動いていないので、おもしろくないかもしれないです(いいわけ)。

神保町のことを書いた本は、これまでにもありました。ただ、それらのほとんどは古書店のことを中心に書かれているので、喫茶店のボーイの目から見た神保町の話は、今までにないはずです。そしてそのボーイはイラストレーターになりたい男で、なるまでにすごく長い時間がかかりました。同じところで延々と働いているのは情けない気分にもなりますが、おかげで街の定点観測ができていました。その間に街は変わりました。なにより自分も変わりました。街の話だけではなく、通っていた絵の学校セツの話や、絵の話、イラストレーションの話も入って、どちらかというと、そっちが主であるかもしれません。

これをうまく書き通せば、そこそこの読み物になることは自分でもわかっているのですが、いかんせん長い文章なんて書いたことがないので、一番の悩みの種。文章も書いて絵も描く、というスタイルは憧れでもありましたが、文章の方に慣れるまで時間がかかりそう。毎回8000字くらい書かなくてはいけないのです。書きあぐねたら、半分まで文章で書いて、残りは漫画にするのもアリ……それくらいの楽な気持ちで臨んだほうがいいですね。与えられたページ数だったら、文章と挿絵を自由にしていいと言われています。 そんなわけで、1年間くらい続く予定。本屋で見かけたら立ち読みでもしてください。

そんなわけで、1年間くらい続く予定。本屋で見かけたら立ち読みでもしてください。

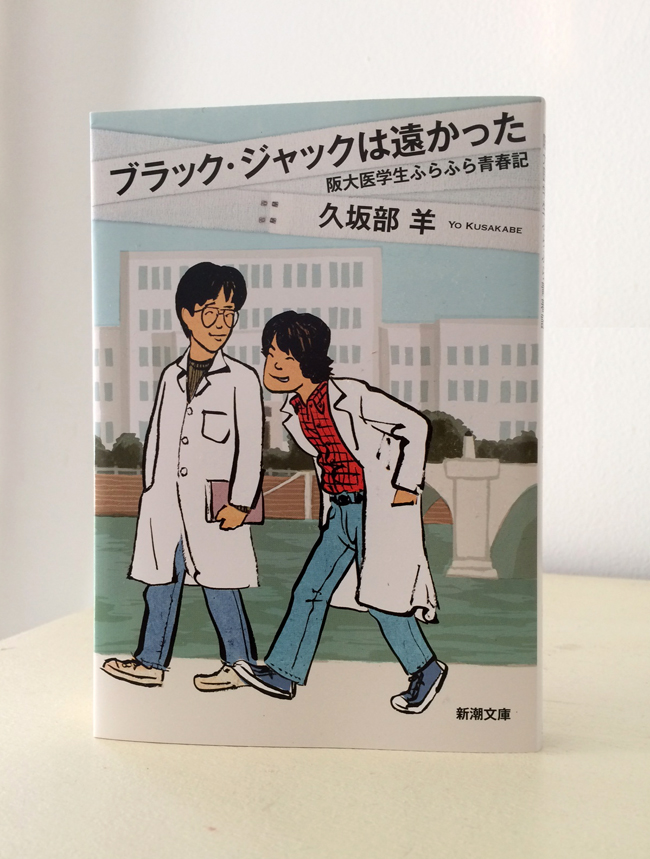

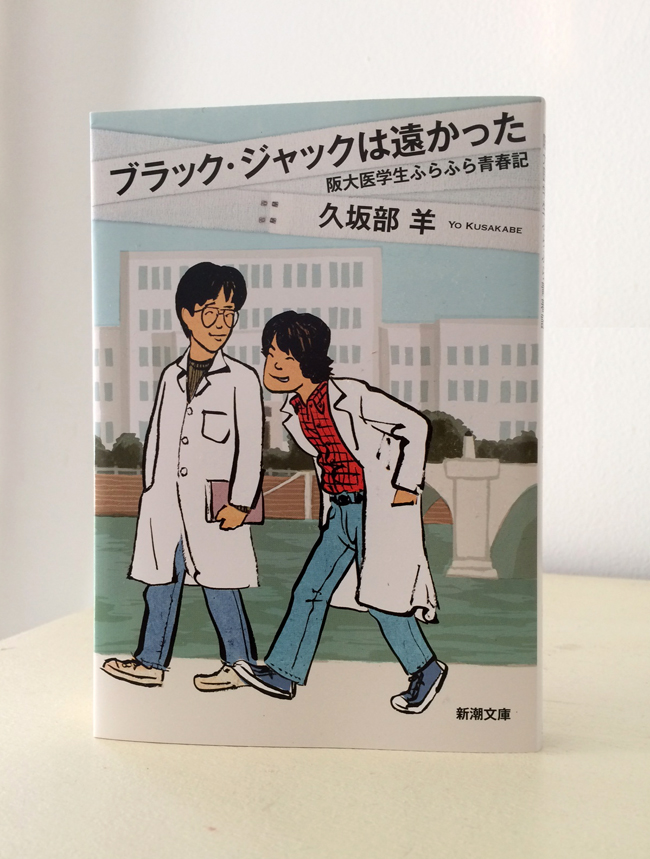

発売ホヤホヤ中の文庫のカバー仕事より。

ひとつ目は新潮文庫。久坂部羊さんが自分の青春時代を書いた『ブラック・ジャックは遠かった 阪大医学生ふらふら青春記』のカバー。 大阪大学医学部は手塚治虫の母校であり、山﨑豊子の「白い巨塔」の舞台となったところである。帯には〈そこはアホな医学生の「青い巨塔」だった〉と書いてある。カバーデザインは新潮社装幀室の二宮由希子さん。

大阪大学医学部は手塚治虫の母校であり、山﨑豊子の「白い巨塔」の舞台となったところである。帯には〈そこはアホな医学生の「青い巨塔」だった〉と書いてある。カバーデザインは新潮社装幀室の二宮由希子さん。

医学生の話なので、タイトルが包帯の上にのっている。この即物的アイデアもうまく効いている。こういう合成はパソコンを使えば簡単なことかもしれないが、二宮さんはわたしの絵をプリントアウトして、厚紙に貼り、実際に包帯を巻いて、スキャンしたそうである。だから、包帯から絵の色が透けている。アナログ手法で合成したから、なんとなく可愛さがでている、と思う。 絵の内容に関しては、打合わせの段階でほぼ用意されていたので、それに従って描いた。つまり、たいして頭を使わなくて済んだ。

絵の内容に関しては、打合わせの段階でほぼ用意されていたので、それに従って描いた。つまり、たいして頭を使わなくて済んだ。

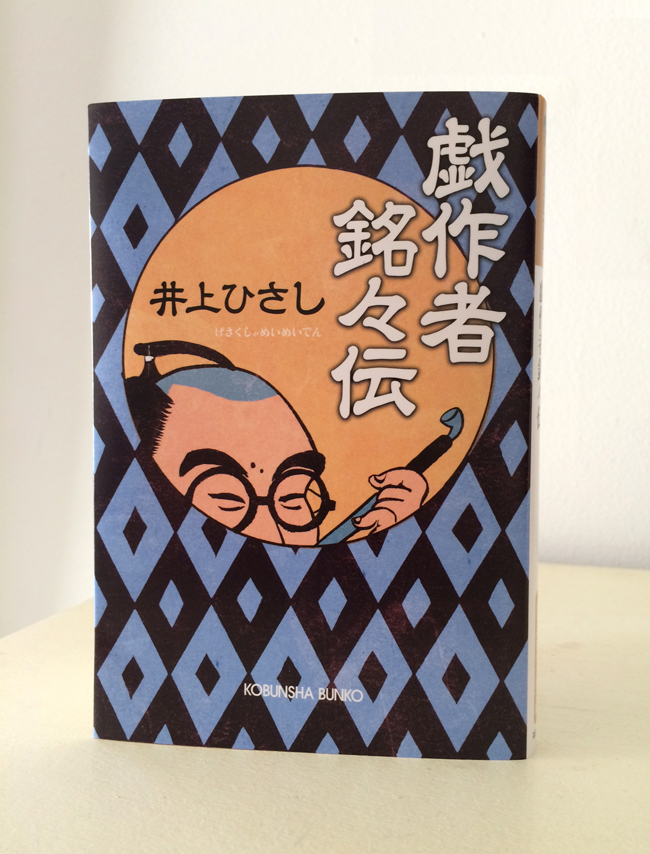

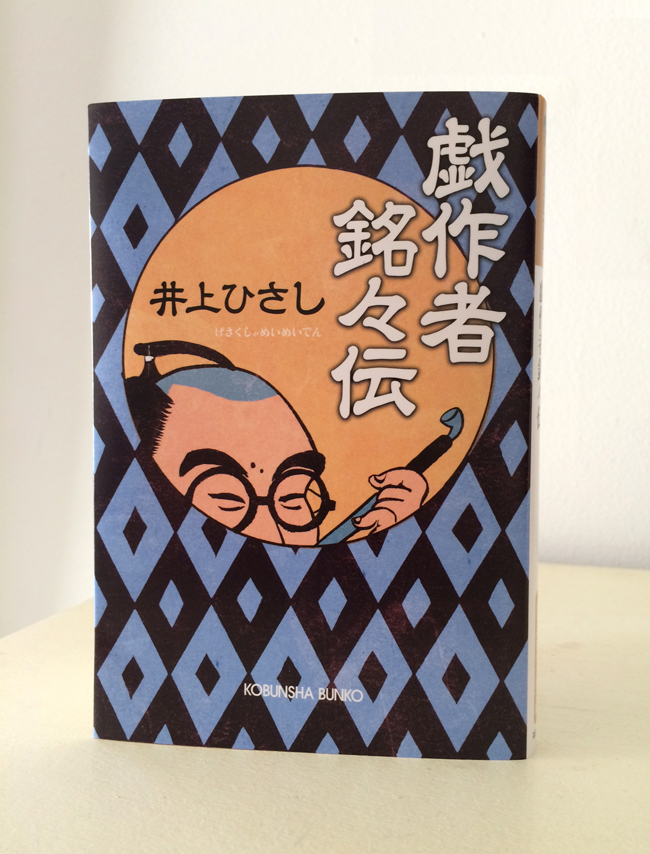

お次ぎにお見せするのは、光文社文庫、井上ひさしさんの『戯作者銘々伝』。以前はちくま文庫から出ていたのが、光文社から装いも新たに出ました。カバーデザインは高林昭太さん。

この本には12人の戯作者の話が入っている。鼻山人、式亭三馬、恋川春町、山東京伝……。山東京伝は知っている。他には名前を聞いたことがある人が数名で、あとはぜんぜん知らなかった。わたしは平成の戯作者になろうとする身なのに、この程度の教養しかないことを恥じます。

この本には12人の戯作者の話が入っている。鼻山人、式亭三馬、恋川春町、山東京伝……。山東京伝は知っている。他には名前を聞いたことがある人が数名で、あとはぜんぜん知らなかった。わたしは平成の戯作者になろうとする身なのに、この程度の教養しかないことを恥じます。

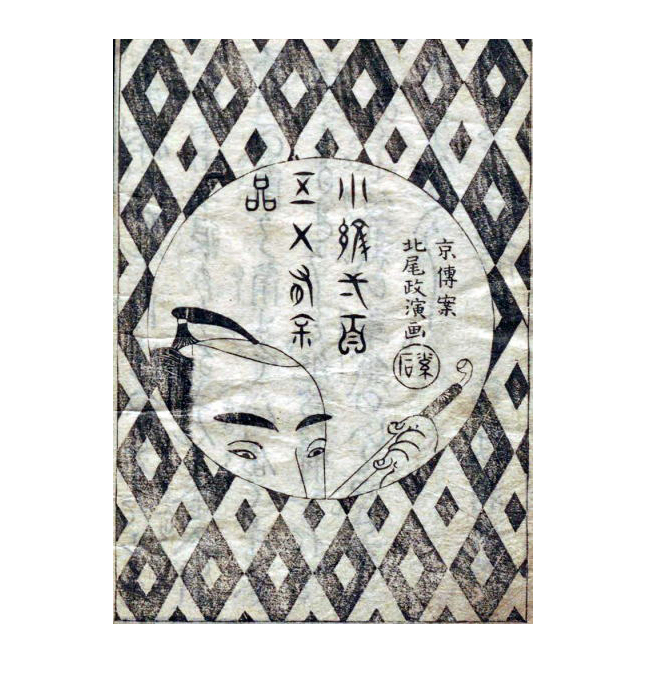

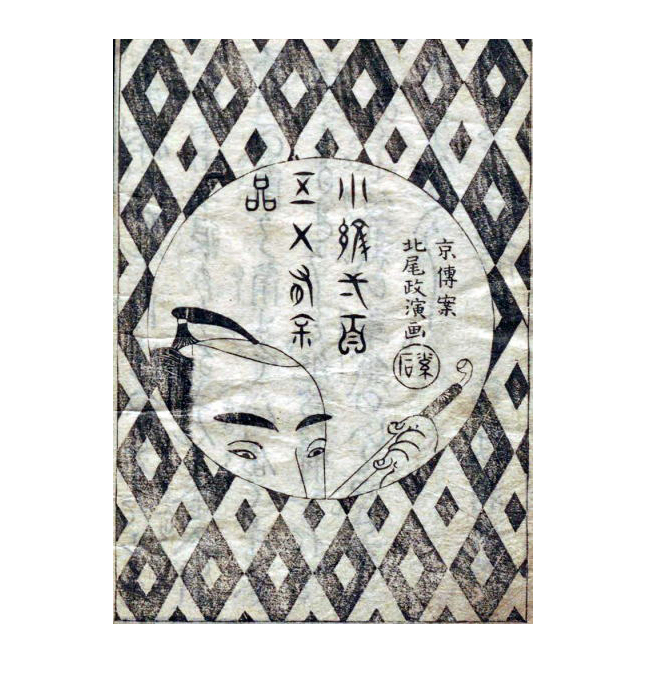

いくつかアイデアを考えて、最終的に4つにまで絞ってお見せしたところ、この形が選ばれた。元ネタは山東京伝が案のこの絵。 円の中の人物を井上ひさしさんに変えただけなので、結果的にこっちもたいして頭を使っていない……。井上ひさしさんといえば、似顔絵描きからすると、顔の全部に特徴がある、非常に描きやすい顔だけど、もっとも特徴のある下半分は隠れてしまう。でも顔の上に著者名が入っているので大丈夫だぁ。

円の中の人物を井上ひさしさんに変えただけなので、結果的にこっちもたいして頭を使っていない……。井上ひさしさんといえば、似顔絵描きからすると、顔の全部に特徴がある、非常に描きやすい顔だけど、もっとも特徴のある下半分は隠れてしまう。でも顔の上に著者名が入っているので大丈夫だぁ。

【おしらせ】「茂田井武 日本橋〜paris」オープニングほろ酔いトークイベントが 3月1日(火)19:00~21:30にあります。場所は日本橋のギャラリーキッチンKIWIでおこなわれます。

↓以下、KIWIのサイトより転載。

【トークイベントの内容】

郷愁とユーモア溢れるイラストレーションで戦後に人気を集め、

いま再び評価が高まる早世の天才画家・茂田井武。

近年では、江國香織の『薔薇の木 枇杷の木 檸檬の木』や『いくつもの週末』の装画に『トン・パリ』(講談社)や『古い旅の絵本』(JULA出版局)の絵が使われています。

そんな茂田井武が、幼年から青年時代を過ごした日本橋本町。その地ならではのエピソードと絵、その後渡ったパリでの暮らしと創作活動についてなど、茂田井武の研究家でもある広松由希子さんと、自他ともに認める茂田井武ファンで、「芸術新潮」などで活躍中のイラストレーター、伊野孝行さんが語り合います。

茂田井武も食べたであろう日本橋の老舗の味と選び抜いたお酒をご用意します。

たっぷりのお酒+食いしん坊が選んだ日本橋の老舗のつまみとごはん/5,000円(税込)

※21時半以降はキャッシュオンで追加のお酒をお召し上がりいただけます。

※会期中に計3回、お酒とおいしいモノが楽しめるトークイベントを開催します。

【展示の内容】

茂田井武が日本橋で過ごした幼年からパリの修業時代を含む貴重な資料と、ポスター作品、絵本などをゆっくりご覧ください。グッズ販売もあります。

会期:2016年3月1日(火)〜3月28日(月)

【日時】3月1日(火)19:00~21:30

【定員】17名

【ゲスト・プロフィール】

◎広松由希子(ひろまつ・ゆきこ)

編集者、ちひろ美術館学芸部長を経てフリーに。 絵本の執筆、評論、翻訳、展示企画などをおこなう。ボローニャ国際絵本原画展やブラティスラヴァ世界絵本原画展など、国内外の絵本コンペの審査員もつとめる。著書に『おめでとう』『茂田井武美術館 記憶ノカケラ』(講談社)「いまむかしえほん」シリーズ(全11巻 岩崎書店)など多数。

poche(絵本家 広松由希子のHP)

◎伊野孝行(いの・たかゆき)

イラストレーター。1971年、三重県生まれ。スタイルにとらわれず自由に描くことをモットーにいろんな媒体で絵を描く。「芸術新潮」で『ちくちく美術部』、「小説すばる」3月号から『ぼくの神保町物語』を連載開始。第44回 講談社出版文化賞(2013年)。第53回 高橋五山賞(2015年)。著書に

『画家の肖像』(ハモニカブックス)など。

「伊野孝行のイラスト芸術」

【お申し込み・お問い合わせ】▶▶▶

※メールフォームで送信できないときは、info@kiwi-lab.comへ直接ご連絡ください。

↑以上ここまでKIWIのサイトより。

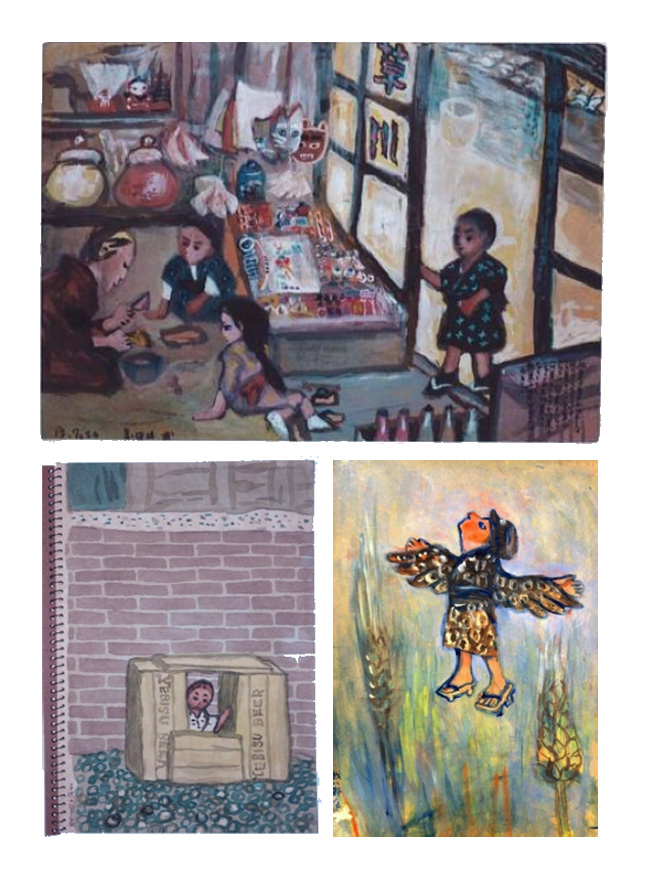

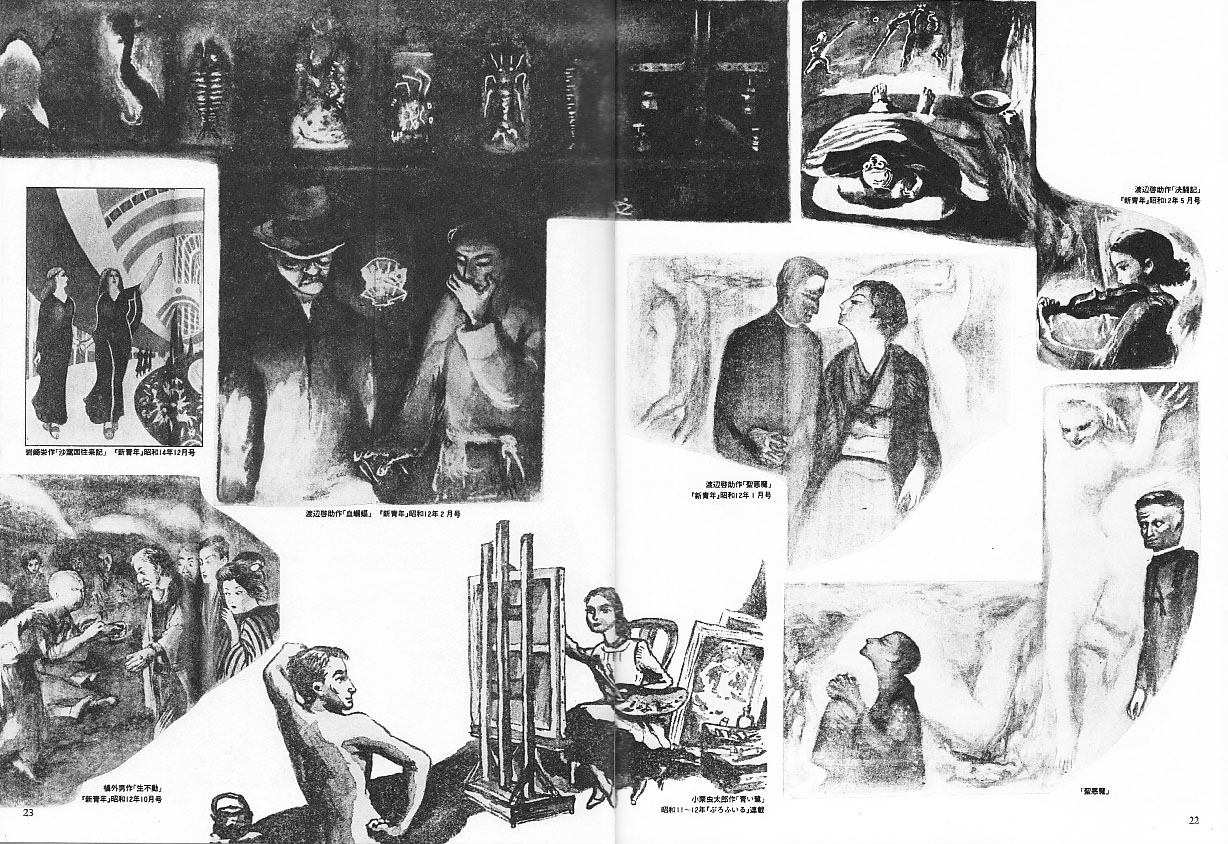

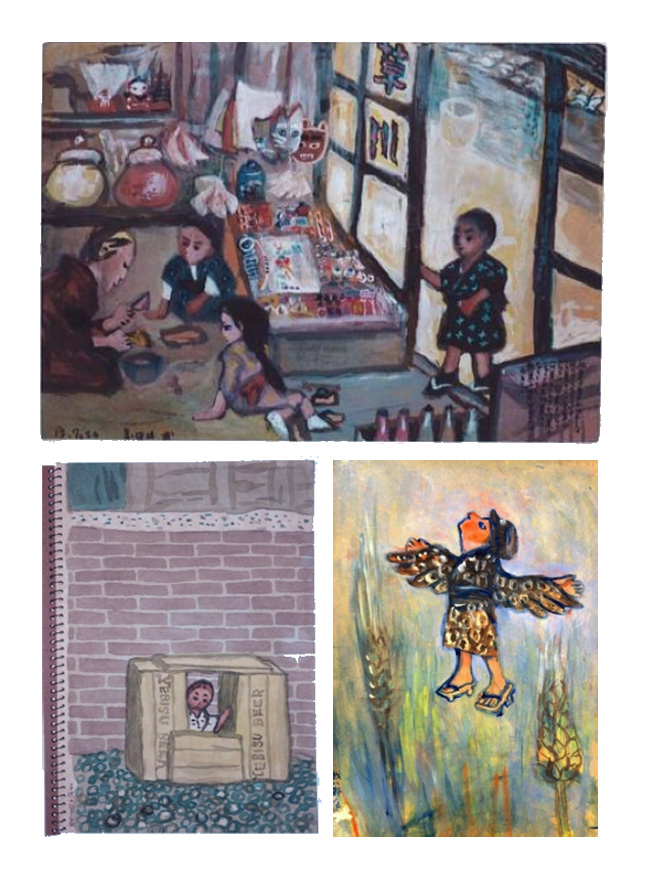

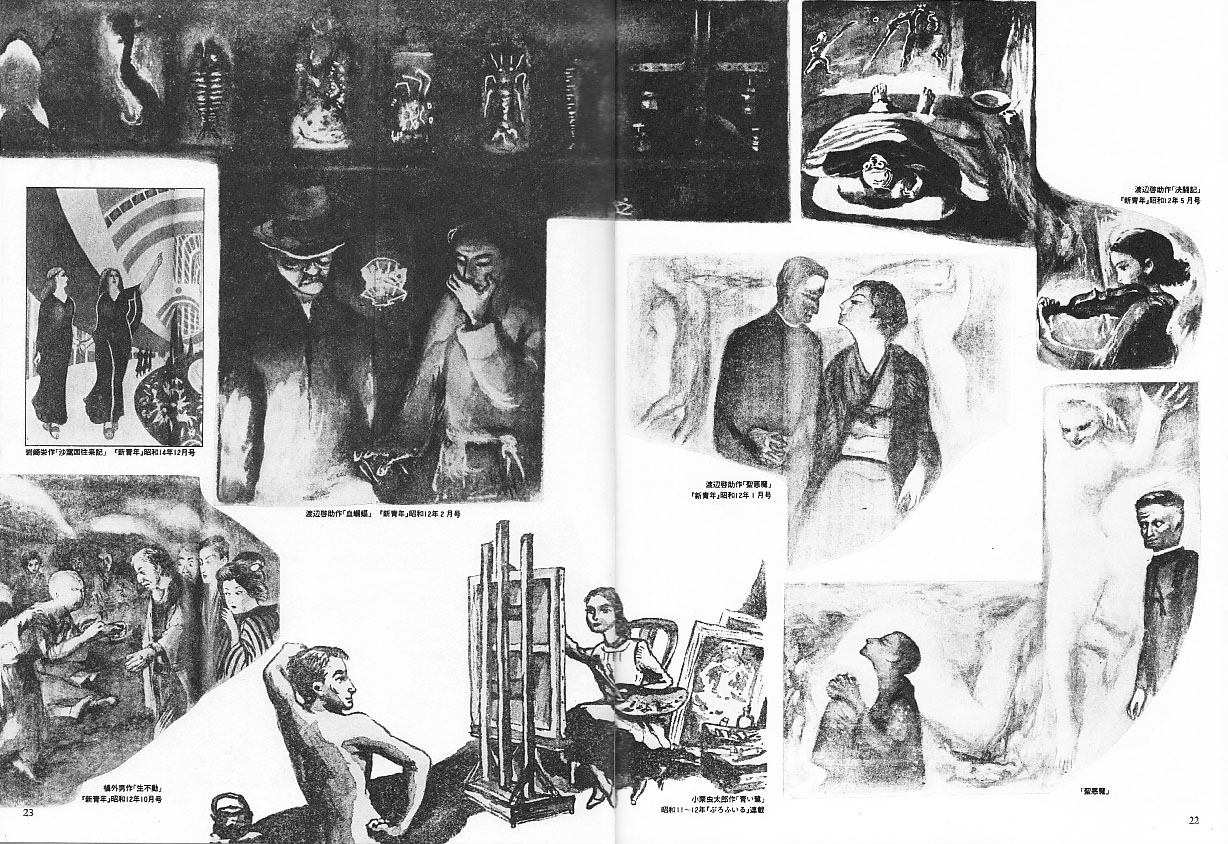

この絵は茂田井武が「新青年」という当時最もモダンな雑誌に描いていた挿絵です。子どもの世界だけではなく、こういうあやしげな雰囲気の茂田井さんも私は大好き……というか、茂田井武はわたしの中では最重要画家の一人であります。でも日本美術史の本を開いても茂田井武の名前を見つけることはむつかしいでしょう。だから美術史なんて真剣には勉強する気がしない……という言い訳が成り立って、ますます私は勉強しなくなりそうです。しかし、歴史というものは固定されたものではなくて、常に書き換えられる可能性をもった生き物なので、いつかわたしの好きな画家たちにスポットが当たる日もくるかもしれない。でも、あんまり有名になって欲しくない。そんなわがままなファン心理……。

この絵は茂田井武が「新青年」という当時最もモダンな雑誌に描いていた挿絵です。子どもの世界だけではなく、こういうあやしげな雰囲気の茂田井さんも私は大好き……というか、茂田井武はわたしの中では最重要画家の一人であります。でも日本美術史の本を開いても茂田井武の名前を見つけることはむつかしいでしょう。だから美術史なんて真剣には勉強する気がしない……という言い訳が成り立って、ますます私は勉強しなくなりそうです。しかし、歴史というものは固定されたものではなくて、常に書き換えられる可能性をもった生き物なので、いつかわたしの好きな画家たちにスポットが当たる日もくるかもしれない。でも、あんまり有名になって欲しくない。そんなわがままなファン心理……。

トークをご一緒する広松由希子さんは、茂田井さんのことをずっと応援し、研究していらっしゃるので、わたしは色々聞きたいことがあります。わたしは単なるファンなので、いいな〜、こんな風に描きたいな〜、う〜ん、どうやっても描けっこねぇや……だってオレは茂田井武じゃないんだもの……仕方ない……そんなことを繰り返しているだけ。

茂田井武はいかにして茂田井武になったのか?わたしはよく知らないままだ。日本橋の「越喜」という大きな旅館の次男坊として生まれた。戦前という時代はカラー映像で見ると、たいそう美しい。やがて実家の稼業は傾き、茂田井青年はパリへ渡り、日本に戻って「新青年」などで絵を発表しはじめる。その間、茂田井さんはいろんな仕事につきながら生活苦というのも舐めている。ざっと、こんなことくらいしか知らないけれど、もっと広松さんに教えてもらおう。

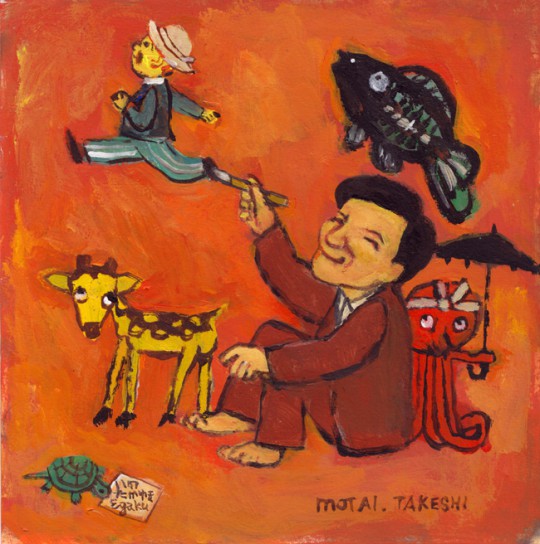

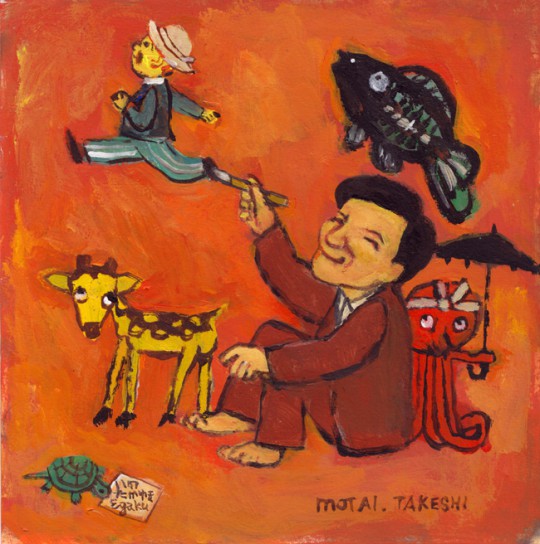

↑「伊野孝行ゑがく茂田井武」

さて、KIWIのトークイベント。

「たっぷりのお酒+食いしん坊が選んだ日本橋の老舗のつまみとごはん/5,000円(税込)」

高けぇ!と思った方も多いでしょうが、KIWIの主人、畠山さん(編集者)に聞くと、

「日本橋弁松の弁当、鮒佐(浅草橋のほう)の佃煮など、日本橋ゆかりの味をセレクトしようかと思っています。他にキッチン付きのスタジオとして、前もって作れる料理(当方イベントの定番料理)は用意したいなとも思っていて、料理担当と相談しています。既製品でも調理するものでも、うまいものを出しますのでご安心ください。」

たっぷりのお酒ってどれくらいですか?

「よく飲む方はベロベロになります。飲まない方には、ペリエ、アップルジュース、ご希望があればあたたかいお茶もご用意しています。」

つまり、食べて、飲んで3,000〜4,000円くらい払うバル並みの満足感はあるということじゃないか。そう思えば高くない!それにわたしは畠山さんとは親しいのだが、畠山さんが連れて行ってくれるお店、畠山さんが鍋会に持ってきてくれる食材というのは、必ず美味しい、ということをご報告しておこう。

というわけで、茂田井さんも食べたであろう、日本橋ゆかりの味をあじわいながらの、茂田井話いかがでしょうか?

長々と宣伝御免。

この画像でははっきり文字は読めないでしょう。これは本屋に行って買うかしかない!

この画像でははっきり文字は読めないでしょう。これは本屋に行って買うかしかない! つづきまして雑誌、Wedge2月号の特集「下流老人のウソ」に描いたポンチ絵です。タンス預金にしがみつく人、下流老人特集を読んで不安になる人。「下流老人に老後破綻。老後リスク本はシニアの心に刺さり、不安が経済を冷やしている。ブームは政策を動かし、3万円の給付金も決まったが、実はこの老後の貧困、統計分析としては不正解だ」とリードにあったので、まるうつし。

つづきまして雑誌、Wedge2月号の特集「下流老人のウソ」に描いたポンチ絵です。タンス預金にしがみつく人、下流老人特集を読んで不安になる人。「下流老人に老後破綻。老後リスク本はシニアの心に刺さり、不安が経済を冷やしている。ブームは政策を動かし、3万円の給付金も決まったが、実はこの老後の貧困、統計分析としては不正解だ」とリードにあったので、まるうつし。 シニアになっても働いたほうがいいらしいっすよ。自分のためにも、みんなのためにも。……どんなことが書いてあったか忘れましたが、この絵はそういう意図で描いた覚えがあります。

シニアになっても働いたほうがいいらしいっすよ。自分のためにも、みんなのためにも。……どんなことが書いてあったか忘れましたが、この絵はそういう意図で描いた覚えがあります。 今の日本はこういう状態ですからね。貧困化が進んでいるのは高齢者よりも、むしろ現役世代。台車から降りて、「よっしゃ、ワシも手伝うぞ」と鉢巻きしめて後ろから押しているおじさんいますよね。このおじさん、カッコいいです。

今の日本はこういう状態ですからね。貧困化が進んでいるのは高齢者よりも、むしろ現役世代。台車から降りて、「よっしゃ、ワシも手伝うぞ」と鉢巻きしめて後ろから押しているおじさんいますよね。このおじさん、カッコいいです。

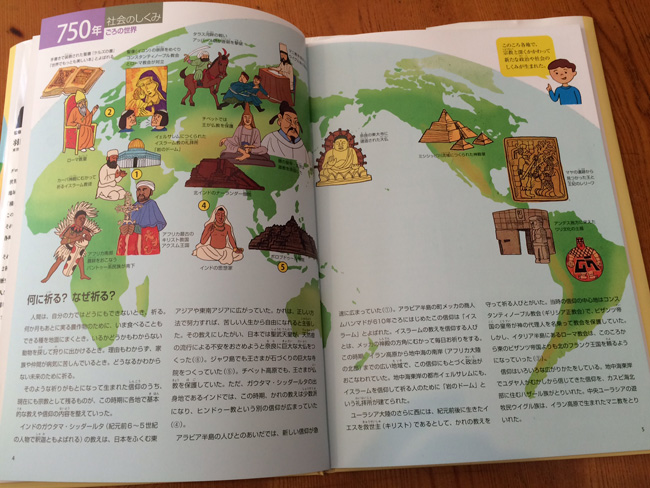

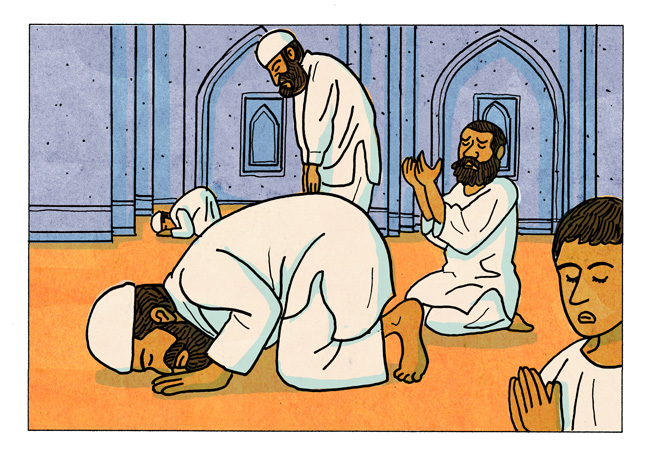

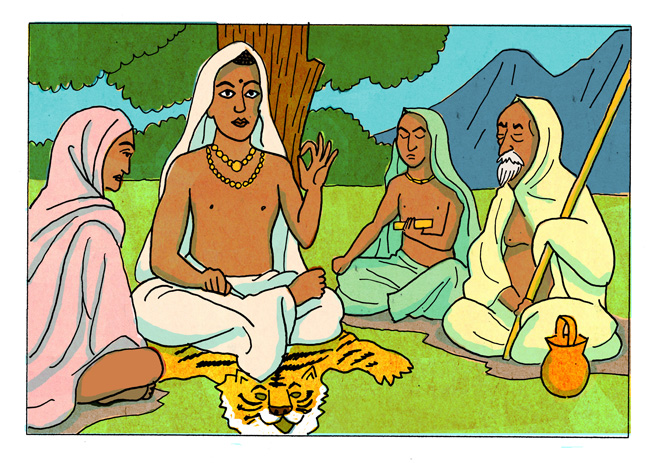

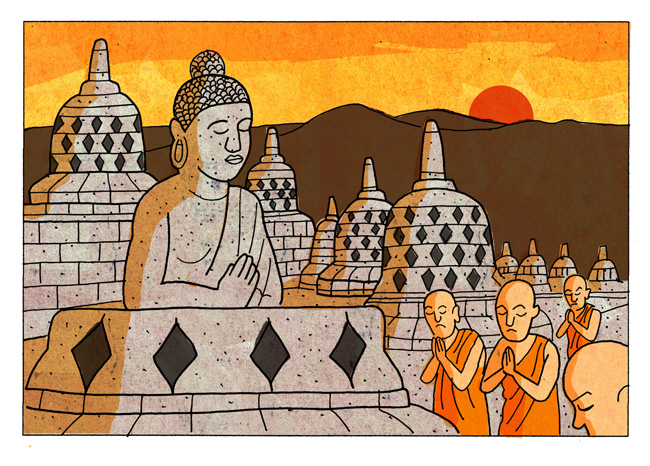

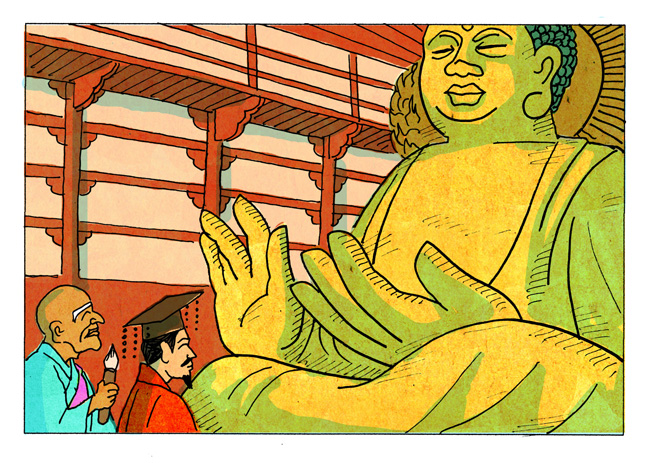

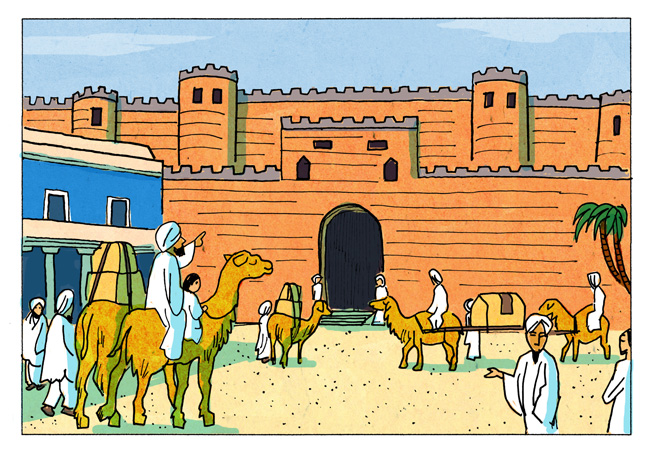

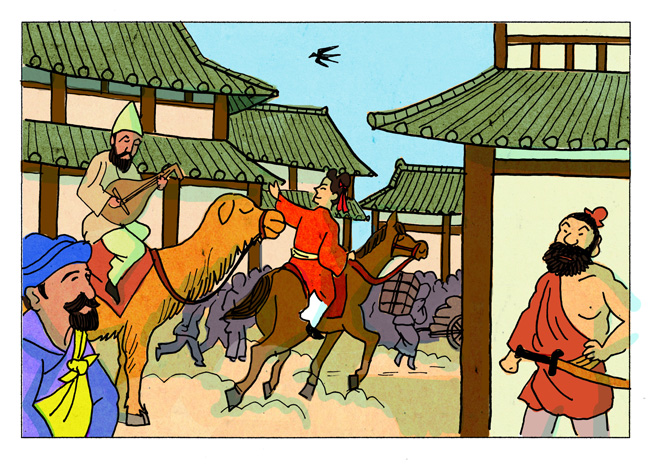

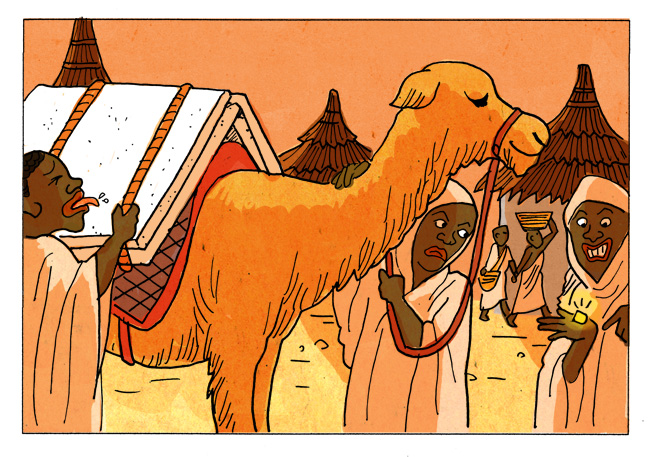

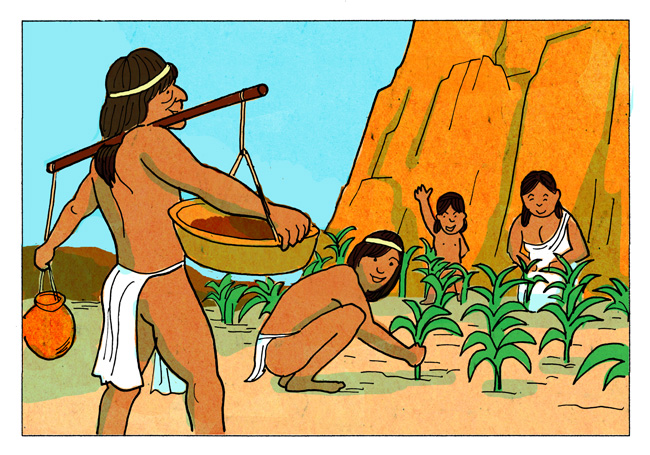

今週アップするのは750年頃の世界。この時代はキリスト教や、イスラーム教、仏教、今日まで続く宗教が、基本的な教えや信仰の内容を整えた時代です。本書の特徴は時代を「しくみ」と「くらし」の二つの視点から輪切りにして見せる!ところでございます。

今週アップするのは750年頃の世界。この時代はキリスト教や、イスラーム教、仏教、今日まで続く宗教が、基本的な教えや信仰の内容を整えた時代です。本書の特徴は時代を「しくみ」と「くらし」の二つの視点から輪切りにして見せる!ところでございます。