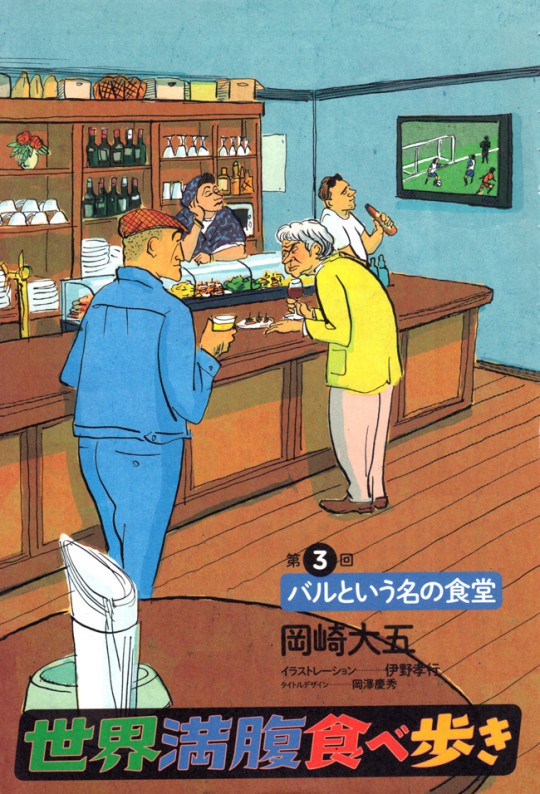

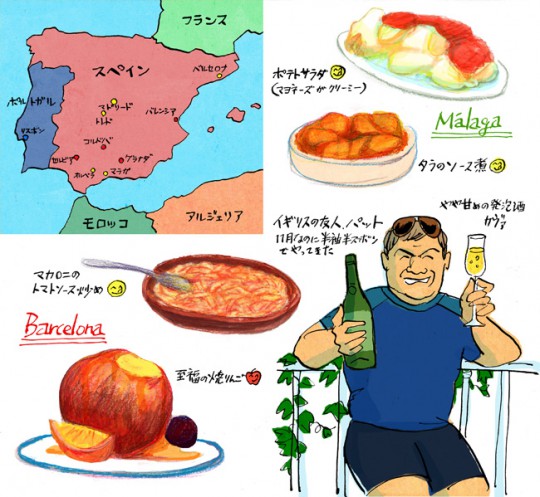

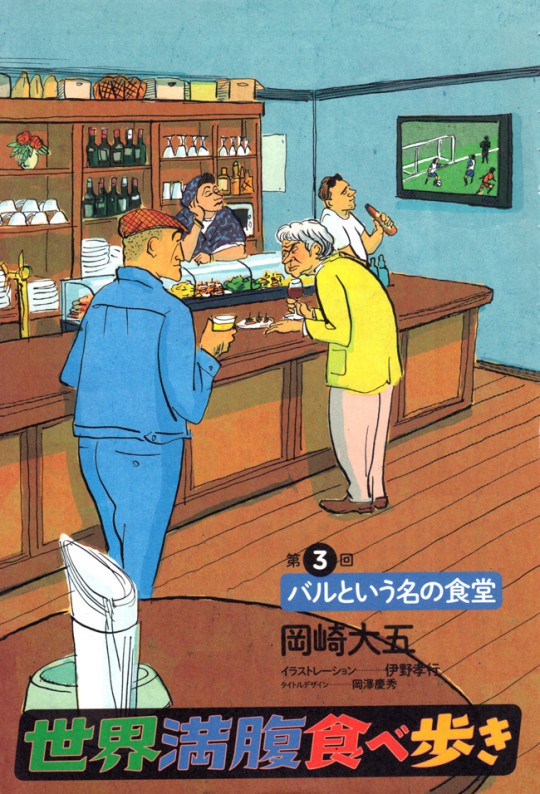

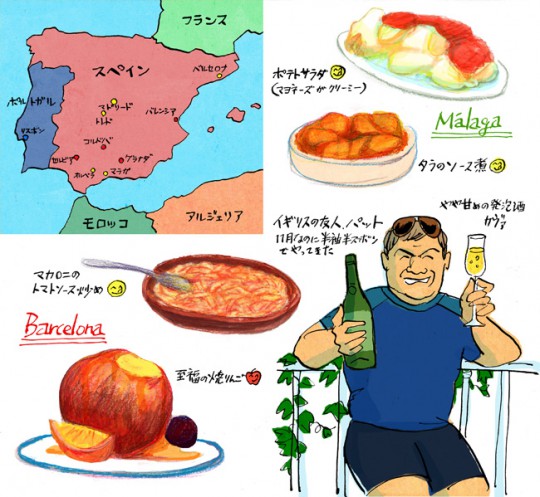

先々週に更新した「世界満腹食べ歩き」は第4回だったが、第3回をすっとばしてしまった。だから今日は第3回「バルという名の食堂」の絵を載せよう。岡崎大五さんがスペインのバル(昼はカフェ、夜はバーになる店のこと)をめぐるお話。なかなか岡崎さんのもとめるバルに行き当たらないのだが、ついにこれぞ!という店に入った。マラガでのことだ。

〈観光客が集まる中心部からどんどん離れて歩いて行った。外国人観光客用に演出されていない店を探すのだ。橋を渡り、デパートを過ぎると、ぐっとローカル色が出てくる。バルにしては明るすぎる食堂のような店内で、作業着姿のおやじや、顔を真っ赤にしたのんだくれがサッカーのテレビ中継を見ていた。カウンターには、スカーフで髪を覆ったおばさんが、エプロン姿でやる気なさそうに、ショーケースに肩肘をついてぼんやりしている。

いいぞ、いいぞ、この倦怠感。人生とは物優げで、楽しいことなどちっともなく、あるのは苦労と満たされない気持ちばかりだ。〉

この文章を絵にしたかったのだが、そんなムードを描き出すのはなかなかむつかしい。ぼくはお酒は好きだが、友だちとベラベラしゃべりながら飲むのが好きなので、入った酒場が倦怠感のあるムードにつつまれていると、「しまった…」と思う。あ、でもこのバルは食堂でもあるわけですね。大衆食堂で野球中継を見ながら、瓶ビールを飲んでいるときのあの感じかな。それなら何度も経験している。

とりたてて言うべきこともない日常的な一コマだけど、エッセイや映画のなかでそういうシーンがでてくると、ととてもいいなぁと思う。なんでだろう?ただ客観的に描写するだけで、なんだか人生の本質まで出てしまうような情景になっている。食事をとりに、お酒を飲みに、人々が集うお店というのは、劇場ですね。おおげさに言うと。

大学の美術部の先輩にOさんという男の人がいた。Oさんはわたしの行っていた五流大学に三浪して入るほどの人物で、万事においてせかせかとあせったりすることがない。浪人中は故郷の鳥取から単身東京に移り住み、毎日自分でお弁当をつくっては映画館に通っていたというから、そんなわけで三浪もしたのだろう。在学中は夏休みになるとすぐさまタイに行き、休みが終わる頃にもどってくる。いつも青白く顔色の悪いOさんも、そのときばかりは日焼けしている。

わたしは彼をまぶしく思っていた。沢木耕太郎の「深夜特急」の登場人物のようではないか。一人で海外に行くなんて、とてもおっかなくって自分にはできない。夏休み中、どこかの国の安宿にとまりながら長く旅をすることが、大人になるためのイニシェーションのように感じられた。

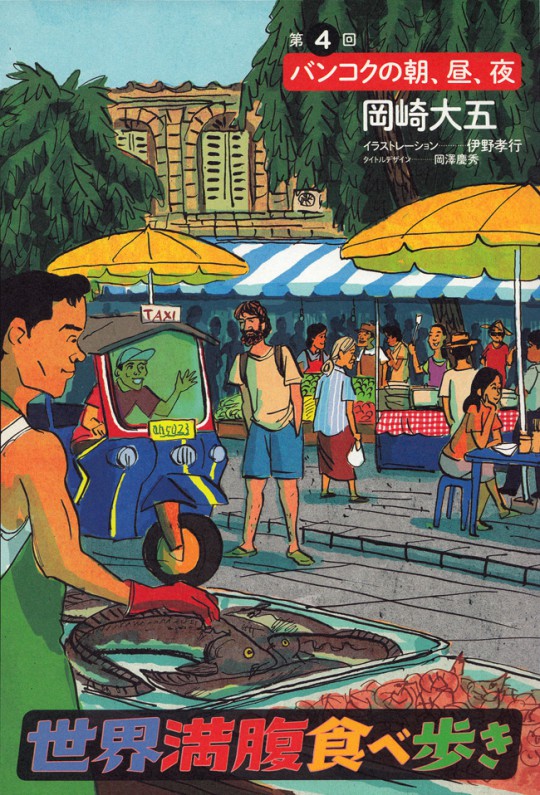

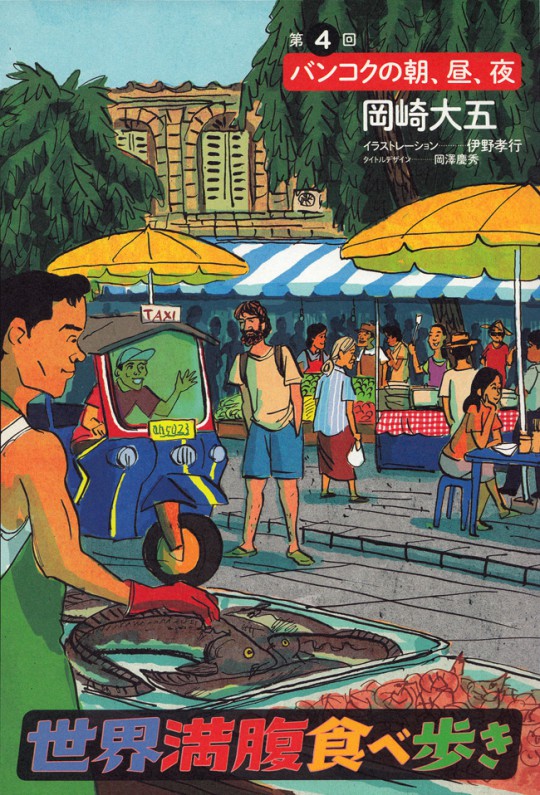

興味津々で聞くわたしに、Oさんは、お茶をすすりながら、むこうで買って来た「ガラム」の甘い煙を鼻から勢いよく出し、ゆったりとした口調で、バックパッカーの旅を話してくれた。年寄りじみた物腰に魅了された。 さて、今回の小説現代連載中の岡崎大五さん「世界満腹食べ歩き」はバンコクが舞台である。岡崎さんがまだ20代の頃。岡崎さんも日本でちょっとだけ働いて、長〜く旅をする青年だったが、居心地のいいバンコクでは長く居すぎてお金がつきてしまい、現地の法律事務所に職を求めて、さらに滞在していた頃の話。

さて、今回の小説現代連載中の岡崎大五さん「世界満腹食べ歩き」はバンコクが舞台である。岡崎さんがまだ20代の頃。岡崎さんも日本でちょっとだけ働いて、長〜く旅をする青年だったが、居心地のいいバンコクでは長く居すぎてお金がつきてしまい、現地の法律事務所に職を求めて、さらに滞在していた頃の話。 原稿を読んで、Oさんのことを思い出した。Oさんもバンコクの街に体の半分くらいは溶かされてしまったにちがいない。わたしは結局ビビって一人で海外にでかけることもしなかった。未だに一人じゃ行けない。Oさんは三浪した上に留年もしたので、卒業はわたしと同じになってしまった。現在のOさんは鳥取に戻っておだやかに働いていると聞く。五年に一度くらいは東京にでてくるので会うと、なつかしい老師にあったように気持ちがなごむ。この老師は、たまに鳥取のゆるキャラ「トリピー」の中に入っているらしい。おわり。

原稿を読んで、Oさんのことを思い出した。Oさんもバンコクの街に体の半分くらいは溶かされてしまったにちがいない。わたしは結局ビビって一人で海外にでかけることもしなかった。未だに一人じゃ行けない。Oさんは三浪した上に留年もしたので、卒業はわたしと同じになってしまった。現在のOさんは鳥取に戻っておだやかに働いていると聞く。五年に一度くらいは東京にでてくるので会うと、なつかしい老師にあったように気持ちがなごむ。この老師は、たまに鳥取のゆるキャラ「トリピー」の中に入っているらしい。おわり。

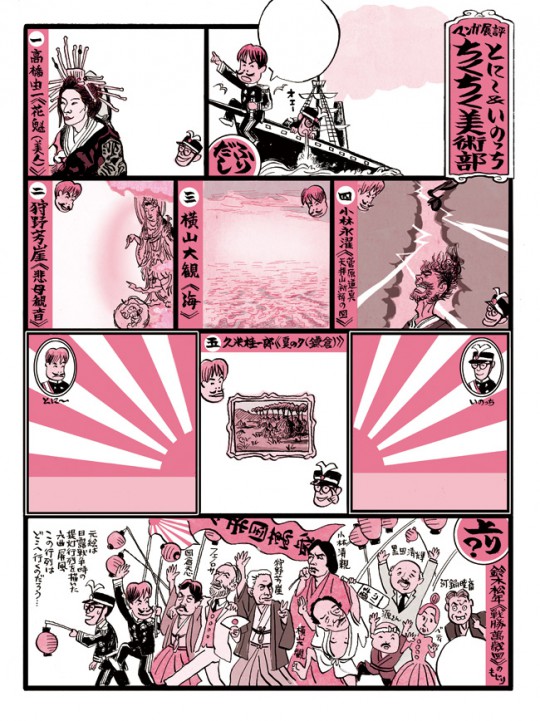

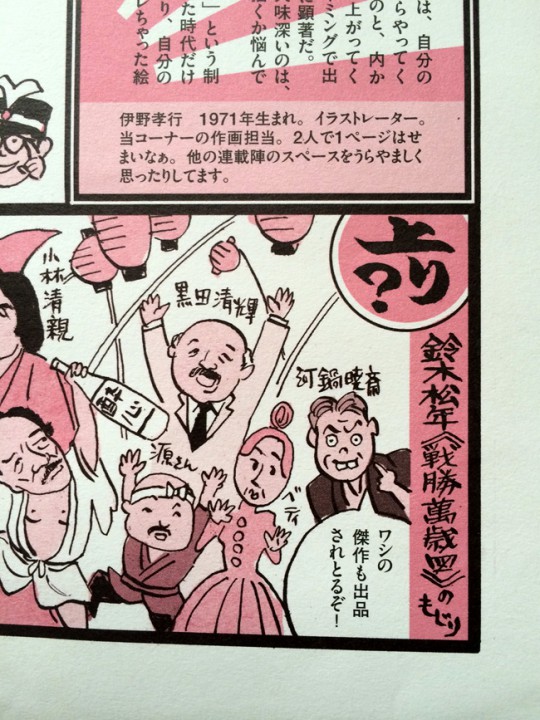

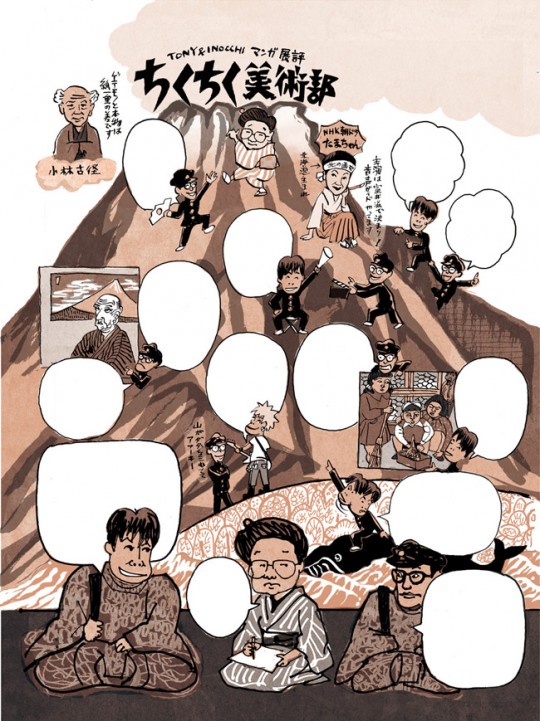

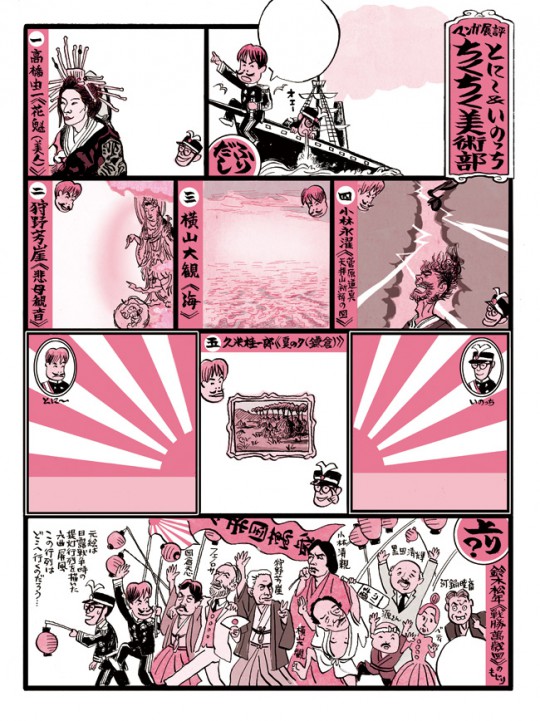

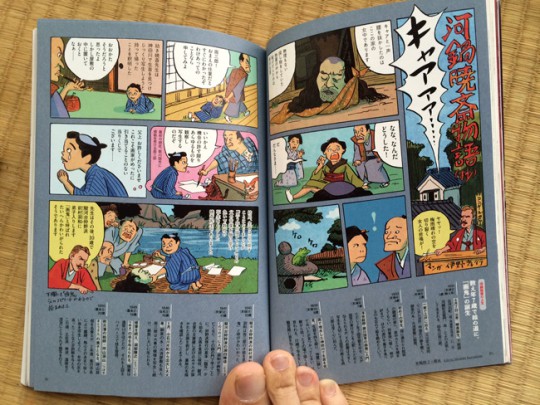

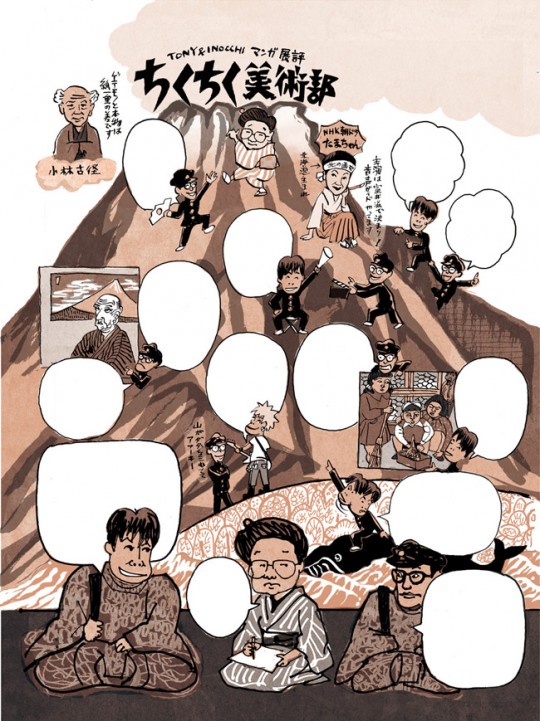

「芸術新潮」で連載中「マンガ展評 ちくちく美術部」今回は 面白うてやがて悲しき明治美術なのだ、の巻 と題して「ボストン美術館×東京藝術大学 ダブルインパクト」という展覧会をとりあげております。このブログで見せるのはフキダシの入っていない絵だけ。是非買ってお読みいただけますように。 さて今月の「芸術新潮」は河鍋暁斎特集です。上記の展覧会にも暁斎の絵が出品されております。一番下のコマには暁斎も登場させました。

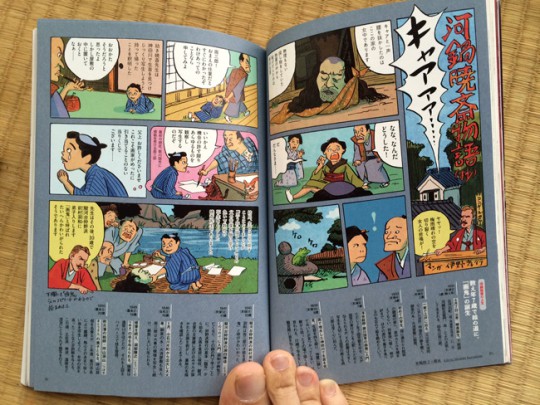

さて今月の「芸術新潮」は河鍋暁斎特集です。上記の展覧会にも暁斎の絵が出品されております。一番下のコマには暁斎も登場させました。 で、今月は「美術手帖」も河鍋暁斎特集であります。二誌が同じ特集なのはフランシス・ベーコン以来だとか。実はわたくし「美術手帖」でもお仕事させていただきまして、暁斎の人生を8ページのマンガにしております。

で、今月は「美術手帖」も河鍋暁斎特集であります。二誌が同じ特集なのはフランシス・ベーコン以来だとか。実はわたくし「美術手帖」でもお仕事させていただきまして、暁斎の人生を8ページのマンガにしております。 「河鍋暁斎物語(抄)」こちらも是非買ってお読みくだされい。

「河鍋暁斎物語(抄)」こちらも是非買ってお読みくだされい。

暁斎はエピソードがけっこう残っているし、それぞれがおもしろいのでマンガにしたらいいかもな〜と以前から思っていたところ、今回、暁斎の人生を紹介するページをたのまれたので、「是非マンガで描かせてください」と申し出ました。だいたいこういうページは、エピソードを一コマ的に抜き描きするか、双六風に仕立てるか、の方法がとられることが多いのですが、無理矢理にでもマンガにしてみたかったのです。もちろん8ページというのは人生を語るには短すぎるのでタイトルに(抄)とつけたわけです。

ちなみにページを押さえているのは私の足です。人差し指がいちばん長いギリシャ型でございます。

そんなわけで、二つの雑誌に同じキャラクターが登場しております。どうぞよろしく。

そんなわけで、二つの雑誌に同じキャラクターが登場しております。どうぞよろしく。

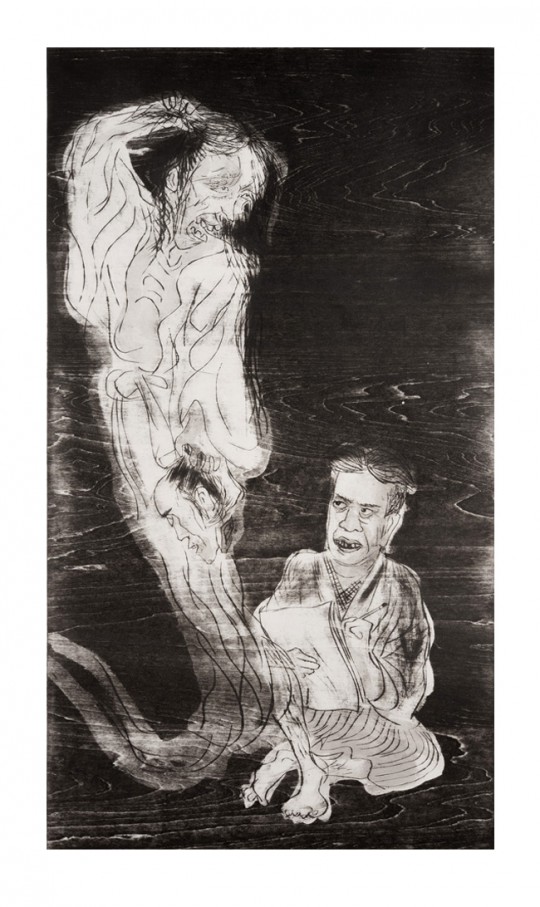

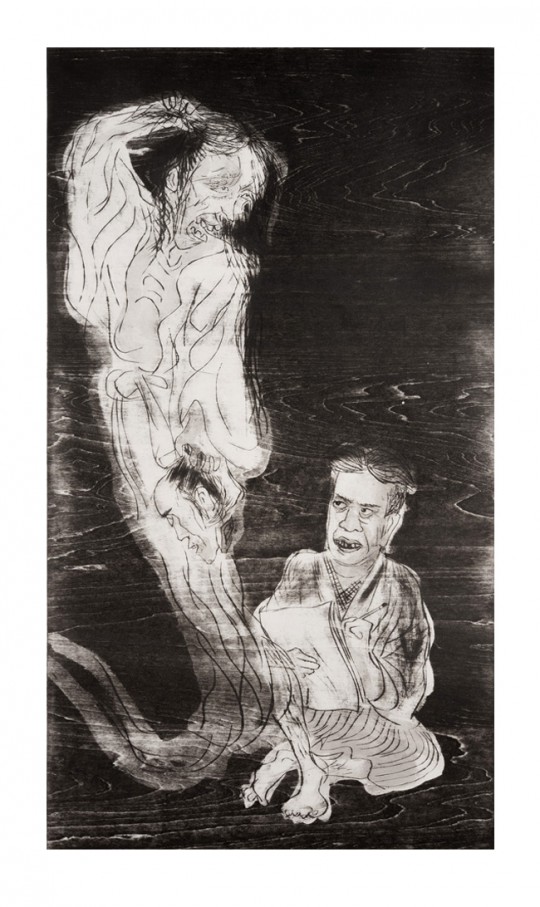

わたしは河鍋暁斎の絵の中では幽霊画などのコワ〜イ絵が大好きですね。なんでかって言うと、暁斎のうまさがピシィーッ!と効いてると思うからです。怖い絵というのは、うまいから恐ろしさがひきたつわけで、写実的描写のうまい噺家の怪談話を聞いてるようなかんじです。(ちなみに三遊亭円朝も暁斎とおなじく歌川国芳の弟子だったことがあるんですよ。)

しかし、河鍋暁斎の絵は基本的にうまさが供給過多で、どの絵も盃からあふれる酒のように、うまさがドボドボあふれているんだけど、わたしにとっては必ずしもそれが面白いことではないのです。かえってある種の退屈さを感じてしまうこともある。

…なんともおそれおおいことを、言ってしまいましたが、いや、でも三菱一号館美術館でやってる展覧会を見に行けば、またちがった感想をもつと思います。けっこうさー、画集や展覧会によって印象かわったりすること多いもん。楽しみだなぁ〜。 この絵はわたしが2010年に描いた「河鍋暁斎の肖像」です。うまさがぜんぜん供給過多じゃないですね。これ版画なんですよ。左右が反転するのを忘れてたんで左利きになってますが。そういえばこの暁斎の肖像画の他、約50人の画家を描いた「画家の肖像」って本、ひっそり売ってるんですよ。ぜったいおもしろいよ。ぜったい損しないって。このあいだ久しぶりに読みなおして、「いや〜おもしろいな〜っ!」って自分で感動したもん。

この絵はわたしが2010年に描いた「河鍋暁斎の肖像」です。うまさがぜんぜん供給過多じゃないですね。これ版画なんですよ。左右が反転するのを忘れてたんで左利きになってますが。そういえばこの暁斎の肖像画の他、約50人の画家を描いた「画家の肖像」って本、ひっそり売ってるんですよ。ぜったいおもしろいよ。ぜったい損しないって。このあいだ久しぶりに読みなおして、「いや〜おもしろいな〜っ!」って自分で感動したもん。

買った方がいいと思います。

「画家の肖像」ハモニカブックス刊

「芸術新潮」で連載中の「ちくちく美術部」、今月は東京国立近代美術館でやっていた「生誕110年 片岡球子展」(ただいま愛知県美術館に巡回中)を観にいった感想です。片岡球子は今までちゃんと見たことがなかった。ここではセリフのないバージョンを載せておきますので、興味のある方は書店でどうぞ。 ところでこの連載、2色ページの掲載で、毎回特色がかわる。今回はデータ作りに失敗したようで、誌面に印刷された絵は暗〜い感じになってしまった。

ところでこの連載、2色ページの掲載で、毎回特色がかわる。今回はデータ作りに失敗したようで、誌面に印刷された絵は暗〜い感じになってしまった。

最近はデータまでこちらで作ることが当たり前のようになってしまったが、自分で2色分版しないで、印刷所でやってもらったほうがキレイにいくのではないかと思い、大日本印刷の工場の人と相談したが、2色分版はプロでもなかなか難しいとのこと。今回のようにあまり混色しないほうがうまくいきそうだ。

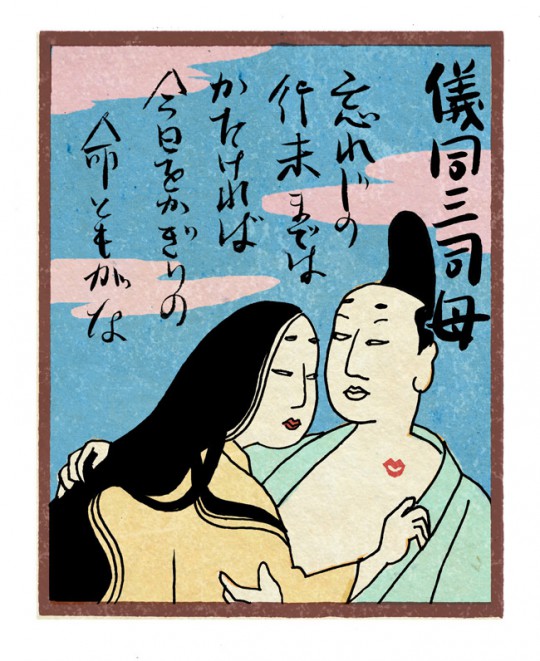

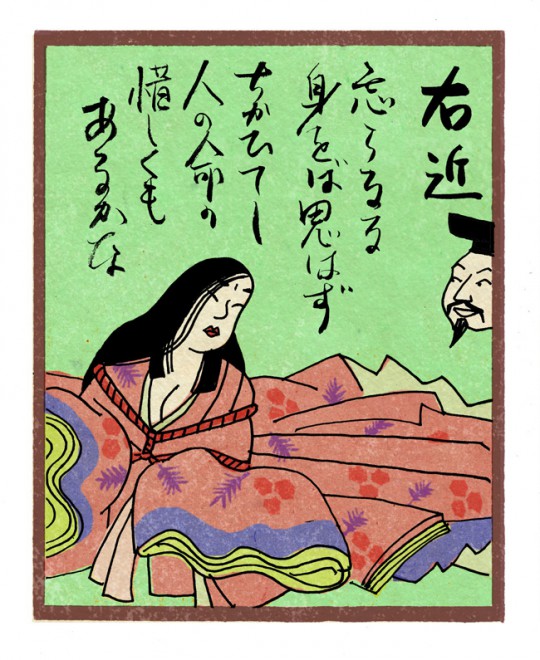

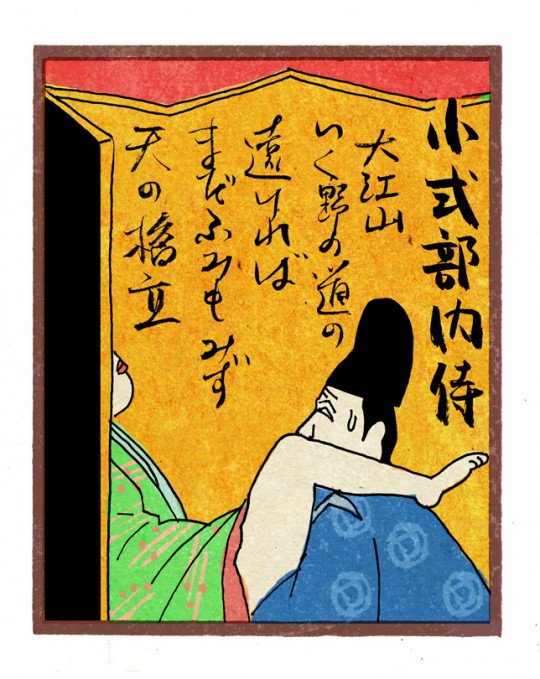

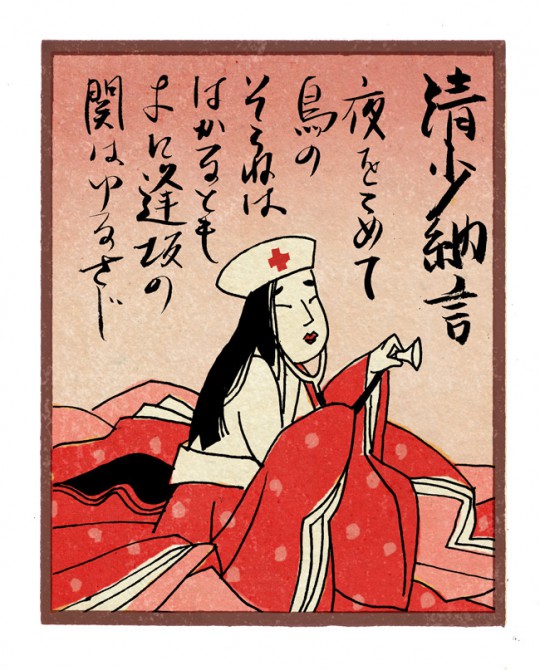

さて、これは半年くらい前に終わった「野性時代」で連載していた赤川次郎さんの「鼠」シリーズの扉絵。挿絵を描こうと思って原稿を読む場合、頭の中に映像をうつし出して読んでいる。「あ、ここは絵になる」という場面をいくつか候補にして、そこから絞っていく…わけなんだけど、いつもうまくはいかない。たいていうまくいかない。

さて、これは半年くらい前に終わった「野性時代」で連載していた赤川次郎さんの「鼠」シリーズの扉絵。挿絵を描こうと思って原稿を読む場合、頭の中に映像をうつし出して読んでいる。「あ、ここは絵になる」という場面をいくつか候補にして、そこから絞っていく…わけなんだけど、いつもうまくはいかない。たいていうまくいかない。

誰でも、夢の中で現実のような世界を見ることができるわけだから、頭の中に映像を描くことはみんな出来る。映像をそのまま引っぱり出してきて、定着させるって作業が得意な人を一般的には絵が上手という。

河鍋暁斎は描くものをよく観察して自分の中に入れてしまってから、後でそれを自在に描き表したそうだ。暁斎が絵を描いているところをまわりで見ていたら、この人何も見ないでよく描けるな〜と感心するにちがいない。でも暁斎の頭の中にはクッキリと見えているんだろうと思う。

ぼくも頭の中ではイメージがあるのに、いざ、絵にしようとすると急におぼろげになってしまう。しかし、絵は暁斎のような特殊な才能がある人=うまい人というような単純なものでもないので、そういった才能を別段うらやましいとは思わないが、あれば便利だなとおもう。