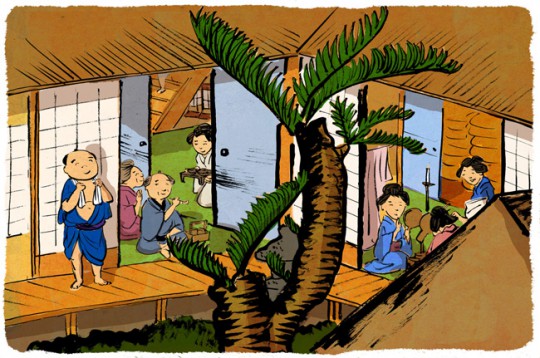

小説現代5月号(つまり、もう店頭にない号)で岡崎大五さんの「世界満腹食べ歩き」に描いた絵から。第2回目は「日式ハマグリと北朝鮮の喜び組」というタイトル。岡崎さんが中国東北部に旅行したときのおはなしです。 中国の大連から、北朝鮮国境の丹東という街へ旅をする。扉絵に描いたのは丹東の「北朝鮮レストラン」である。岡崎さんがたのんだガイドの閻(えん)さんによれば、ウェイトレス全員があの「喜び組」だという。ほんまかいな?と岡崎さんが半信半疑で入ったレストランの様子を、わたしの念力で想像して描いた。

中国の大連から、北朝鮮国境の丹東という街へ旅をする。扉絵に描いたのは丹東の「北朝鮮レストラン」である。岡崎さんがたのんだガイドの閻(えん)さんによれば、ウェイトレス全員があの「喜び組」だという。ほんまかいな?と岡崎さんが半信半疑で入ったレストランの様子を、わたしの念力で想像して描いた。

念力だけでは描けないので、画像検索もするのだが、丹東の北朝鮮レストランには、中国と北朝鮮の国旗が並んで飾られているようだ。

なにせ、ここは鴨緑江(おうりょくこう)という川をはさんで、北朝鮮のすぐとなり。鴨緑江は大きな川だが、20キロほど上流には川幅数メートルの「一歩またぎ」といわれる国境さえある。 さて、その鴨緑江の下流ではハマグリの養殖が盛んである。

さて、その鴨緑江の下流ではハマグリの養殖が盛んである。

ガイドの閻さんは…

「ハマグリ、美味しいよ。すぐそこの鴨緑江で採れたものさ。戦前に日本の霞ヶ浦から持ち込まれた。ワカサギも入ってきたけど全滅し、残ったのがハマグリだった。だからこの料理も日式(日本風)かな」といいつつ岡崎さんの払いなのに「どんどん食べてよ」と勧めるのであった。

ちなみに中国産のハマグリは日本で流通の98%を占めており、鴨緑江産ハマグリを採っているのは北朝鮮の人だという。人件費が安いから。

海水と淡水の汽水域で、なおかつ中国と北朝鮮の混じりあう土地でもあり、そこで日本からもちこまれたハマグリを育てて食べている…おもしろい。

ところで、アサリなんかをスーパーで買って来て、砂抜きをさせるために、塩水の中に入れる。そうすると舌をだして動きだしますよね。あれ見てるの好きなんだけど、ついホトケごころが出て、食べるのかわいそうになっちゃうなぁ。結局食べますけどね。

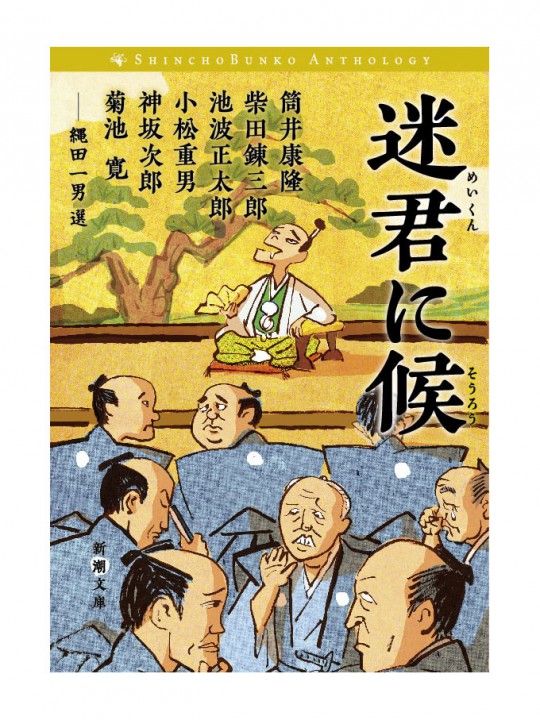

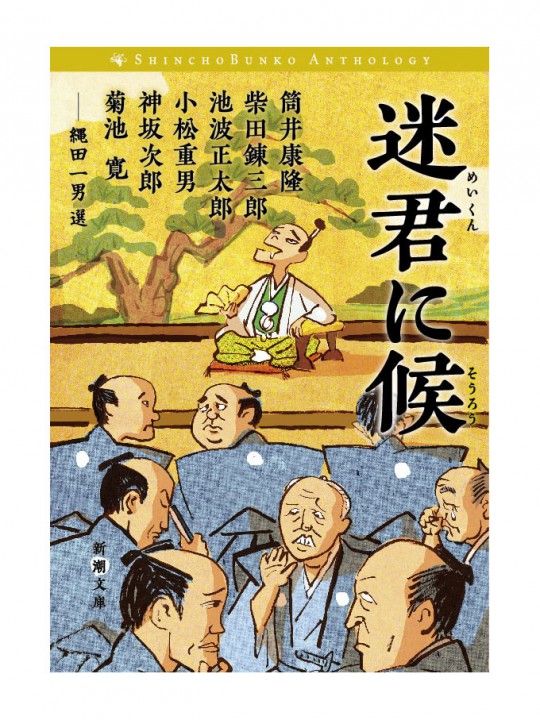

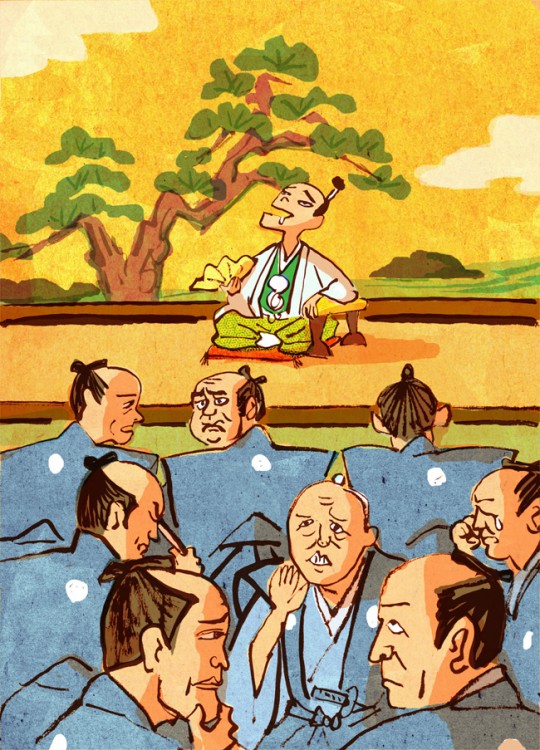

新潮文庫アンソロジー「迷君に候」のカバーを描いた。

新潮文庫の時代小説アンソロジーは前にも「まんぷく長屋」というのを描いたことがあるが、とにかくアンソロジーは原稿を読むのが楽しい!傑作ぞろいなんだから。縄田一男さんの選び方もとてもおもしろい。個人的には、前から読んでみたかった菊池寛の「忠直卿行状記」をこのバカ殿アンソロジーで読めてうれしかった。

新潮文庫の時代小説アンソロジーは前にも「まんぷく長屋」というのを描いたことがあるが、とにかくアンソロジーは原稿を読むのが楽しい!傑作ぞろいなんだから。縄田一男さんの選び方もとてもおもしろい。個人的には、前から読んでみたかった菊池寛の「忠直卿行状記」をこのバカ殿アンソロジーで読めてうれしかった。

カバーの絵は思いっきりバカ殿だが、内容はシリアスなものが多い。「忠直卿行状記」も家臣をだんだん信じられなくなって、狂乱の度合いを増す孤独でやるせない殿様の悲劇だ。まっこと名作である。

アンソロジーは買って損なし。みなさまも是非一読を。

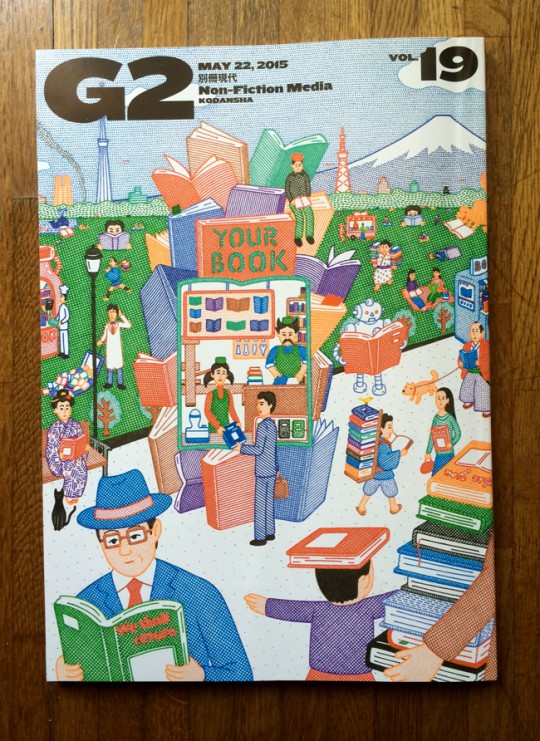

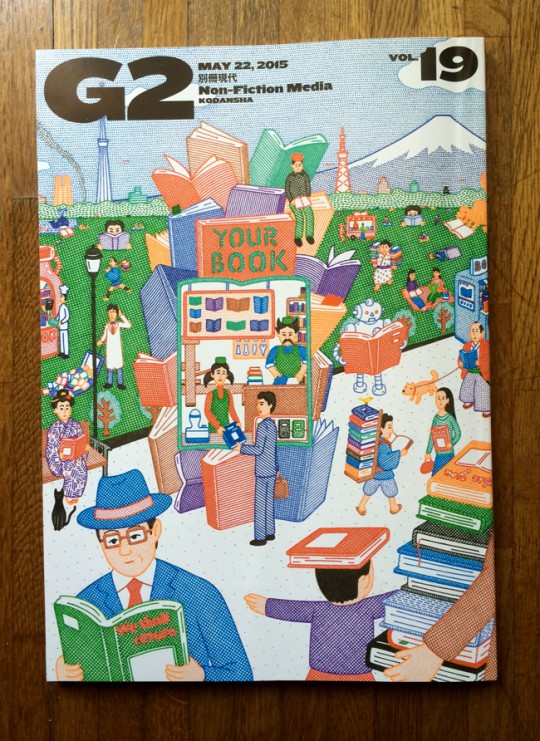

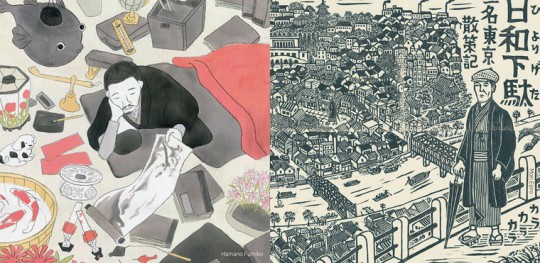

さてもうひとつお知らせ。このすばらしい表紙の絵は残念ながら私の絵ではない。中村隆さんの絵だ。講談社のノンフィクションの雑誌「G2」が19号をもって最終号になる。最終号の編集人をまかされた青木肇さんが巻頭言で次のように語る。

さてもうひとつお知らせ。このすばらしい表紙の絵は残念ながら私の絵ではない。中村隆さんの絵だ。講談社のノンフィクションの雑誌「G2」が19号をもって最終号になる。最終号の編集人をまかされた青木肇さんが巻頭言で次のように語る。

〈最終号となる「G2」第19号の編集を任された時、窮鼠は窮鼠なりに幾ばくかの「風」を引き起こそうと、自分がやりたいことは誌面を使って徹底的にやってやろうと考えた。雑「誌」とは志を言(ことば)で語るものだと思うから。〉

またこんなことも

〈装幀や誌面を、憧れの雑誌、米国の『ザ・ニューヨーカー』に少しでも近づけようと努めた(もちろん予算やプライドなどの諸事情により「全然似ていない」とも言える。〉

編集者の方がビジュアルに凝ってくれるのはイラストレーターとしては大変にうれしい。「G2」最終号だけをデザインした日下潤一さんは「ノリノリで作ってる」と言っていたが、この表紙を見て納得。表紙がタイトルと絵だけなんて、青木さんの思い切りもうれしい。

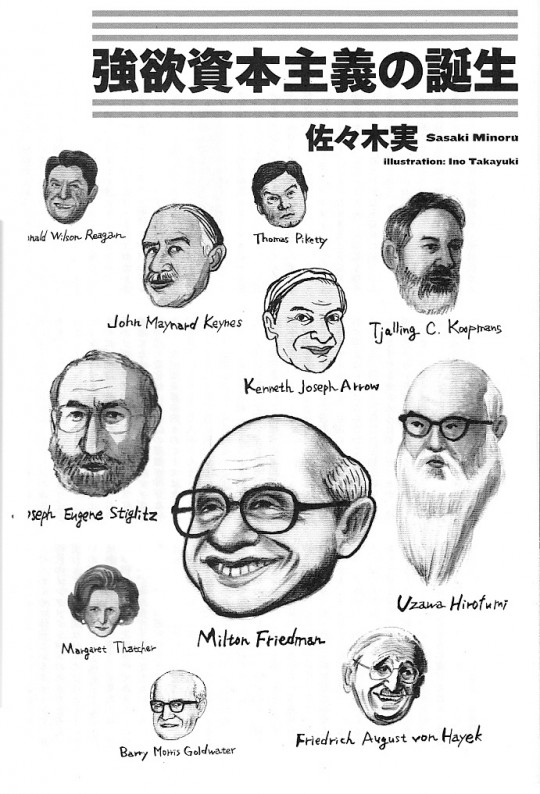

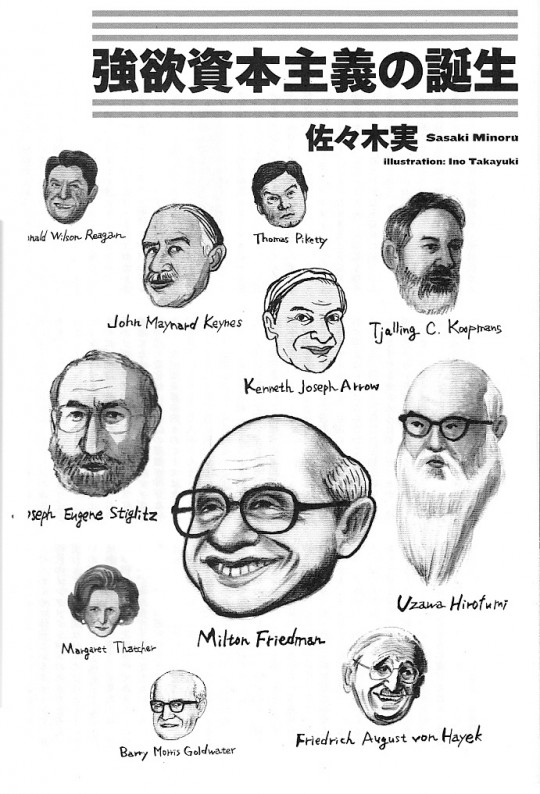

わたしは佐々木実さんの「強欲資本主義の誕生」という文章の扉を描いてます。佐々木実さんは『市場と権力「改革」に憑かれた経済学者の肖像』という本で新潮ドキュメント賞と大宅壮一ノンフィクション賞をW授賞されてる方で、ちなみにその本のカバーはわたしが描いてまんねん。

わたしは佐々木実さんの「強欲資本主義の誕生」という文章の扉を描いてます。佐々木実さんは『市場と権力「改革」に憑かれた経済学者の肖像』という本で新潮ドキュメント賞と大宅壮一ノンフィクション賞をW授賞されてる方で、ちなみにその本のカバーはわたしが描いてまんねん。 さて「G2」は今号で終わりですが、〈ノンフィクションの可能性について検討を続けた上で、2016年1月に新たな形で再出発する予定です。〉とのこと。いつか表紙を描きたいものである。

さて「G2」は今号で終わりですが、〈ノンフィクションの可能性について検討を続けた上で、2016年1月に新たな形で再出発する予定です。〉とのこと。いつか表紙を描きたいものである。

断固毎週火曜日更新!などと言っておきながら、先週はGWまっただ中ということもあって、さぼってしまった。自分で決めてるだけの約束事だから、さぼってもどうということもないし、反応もないから、いっそ半年くらい更新しなくてもいいんではないか…と思ったりもするが、なにはともあれコツコツやるしか能がないのでしばらく続けてみよう。

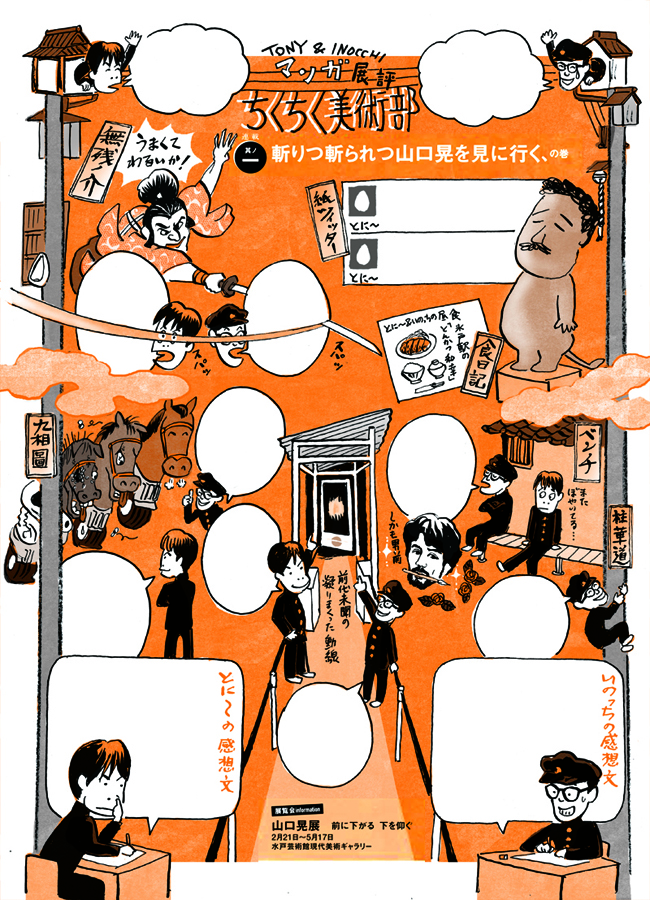

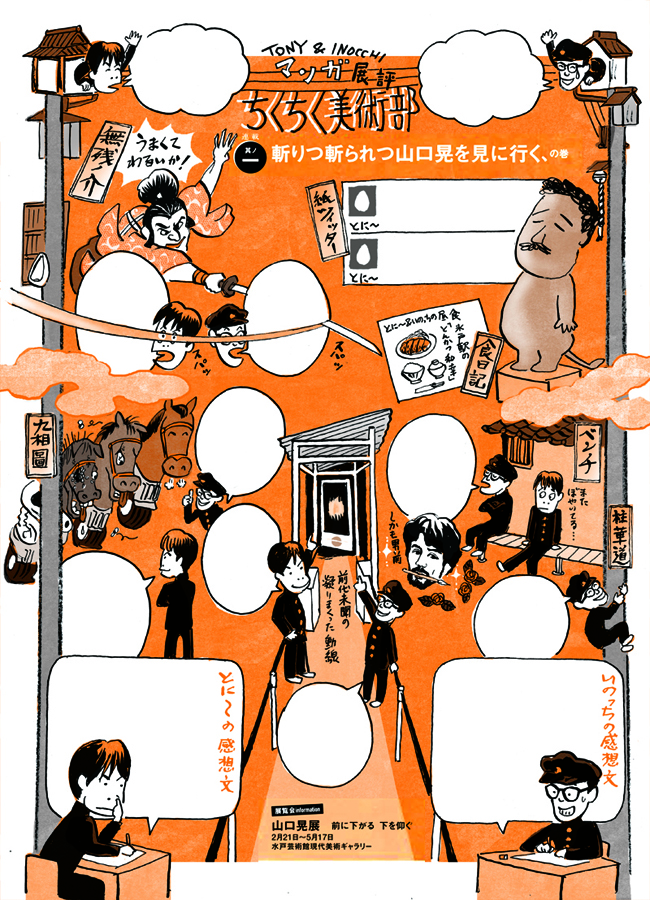

芸術新潮で連載がはじまっている。「ちくちく美術部」というマンガによる展評だ。フキダシの中のセリフを抜いた状態でお見せしよう。今、本屋に並んでいるからよかったらお読みください。 わたし一人でやるのではなく、アートテラーの”とに〜”さんといっしょにやっています。(アートテラーとはアートの語りべのことで、この職業は本人曰く、世界で一人しかいないという…。とに〜氏は元吉本芸人という経歴。お会いしたらたいへんな好青年でした。)

わたし一人でやるのではなく、アートテラーの”とに〜”さんといっしょにやっています。(アートテラーとはアートの語りべのことで、この職業は本人曰く、世界で一人しかいないという…。とに〜氏は元吉本芸人という経歴。お会いしたらたいへんな好青年でした。)

副編集長のT氏から「とに〜さんといっしょにマンガで展評やりませんか?ちくちくするやつやりたいな〜」とそそのかされてはじまった。わたしはなにも好きこのんで悪名を売りたいわけではない。

いや、別にちくちく言うことが本義ではなく、自分の眼と脳をとおして見た感想をのべているだけのことです。わたしの場合は自分も絵を描くから「そんなこと言ってるオマエはどーなんだよ」というツッコミは必ず入る…余計に言いにくいっちゅーの!

以前、あるライターの方がこんなことを言っていた。「昔は編集者から、コレ(本、CD、映画、芝居、展覧会など…)を見て好きなように書いてくださいって言われてたのに、今は、コレをいいように紹介してください、と言われる。」と。広告掲載料大事のためか、はたまた広報の台頭か。いずれにしろ読者がおいてきぼりになって、雑誌から読み応えがなくなってはつまらない。

今はネットでみんなが意見を発表できる時代だけど、雑誌ならではの切り口や書き手の芸でもって、払ったお金以上の楽しみを読者様にお返ししたい、そんな気持ちでやっていきます。どうぞよろしく。

さて、ちょっと前にお知らせした「妄想ロックTシャツ」が通販で買えるとな!

妄想ロックフェスTシャツ通販サイトはコチラ!

帽子に眼鏡というわたしと同じ格好のモデルさんだが、着た雰囲気が自分とはまるでちがう。やはりわたしのTシャツはおしゃれではない…。

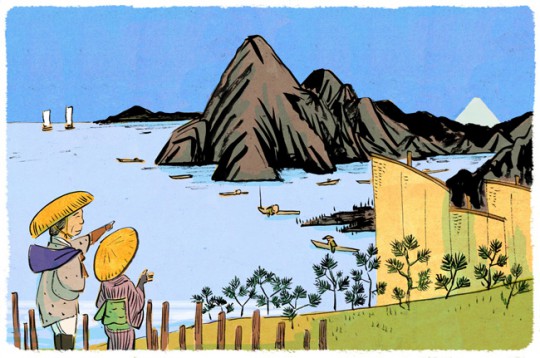

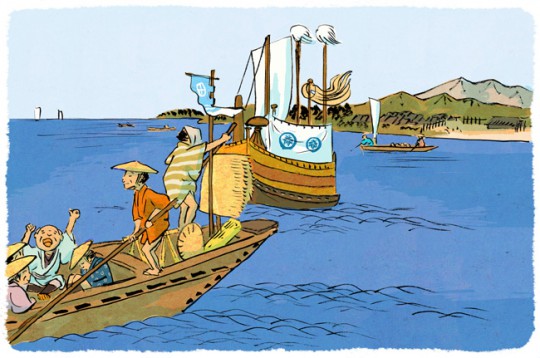

三十宿「舞阪宿」

三十宿「舞阪宿」 三十一宿「荒井宿」

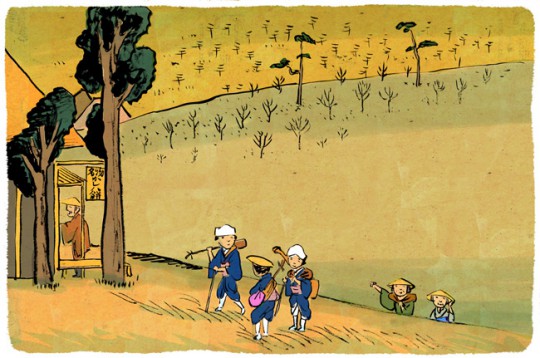

三十一宿「荒井宿」 三十二宿「白須賀宿」

三十二宿「白須賀宿」 三十三宿「二川宿」

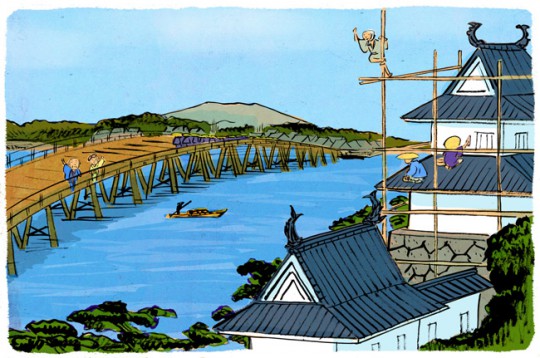

三十三宿「二川宿」 三十三宿「吉田宿」

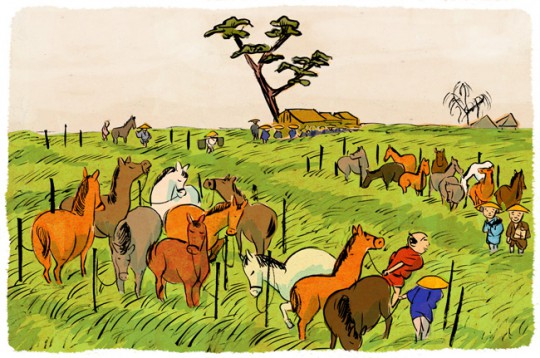

三十三宿「吉田宿」 三十五宿「御油宿」

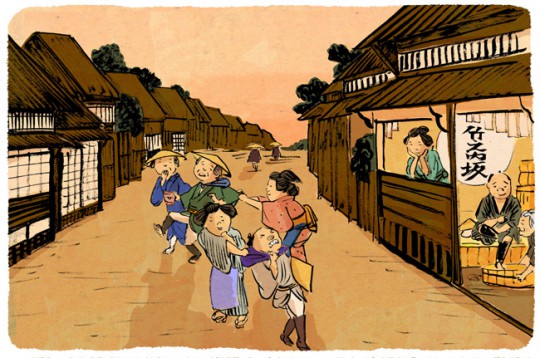

三十五宿「御油宿」 三十六宿「赤坂宿」

三十六宿「赤坂宿」 三十七宿「藤川宿」

三十七宿「藤川宿」 三十八宿「岡崎宿」

三十八宿「岡崎宿」 三十九宿「池鯉鮒宿」

三十九宿「池鯉鮒宿」 くわしくはコチラをクリック↓

くわしくはコチラをクリック↓