急に春めいてきた。そろそろ亀(クサガメ12歳)が冬眠から目覚める頃だと思って、家の裏の日陰においてあるゴミ箱(ポリバケツに深く水と落ち葉を入れてある亀の寝床)の様子を見に行っていた。

半月ほど前は首をのばしてスヤスヤ眠っている様子だったので、起こさないようそっとしておいた。一週間前にも、のぞいてみたが、同じ姿勢で寝ていた。で、昨日見てみても、同じ姿勢で寝ていた。……ひょっとして…?棒切れでつついてみたら、同じ姿勢のまま水のなかでひっくりかえった。カメキチは死んでしまった…!

冬眠中は仮死状態に近いから、眠ったまま昇天したのだろうか。水の中からとりだして、つついたり、ひっぱったりしたが、もちろん反応はなく、固まっている。どれくらい前に死んだかわからないが、皮膚などは生きているときとかわらないさわり心地であった。ほんとうに死んでいるのか不思議に思うくらいみずみずしい。なきがらは庭に埋めた。飼いはじめたときはゼニガメだったが、20センチくらいに成長したので、ずいぶん大きくなったなぁ、と思いながら穴をひろげていった。

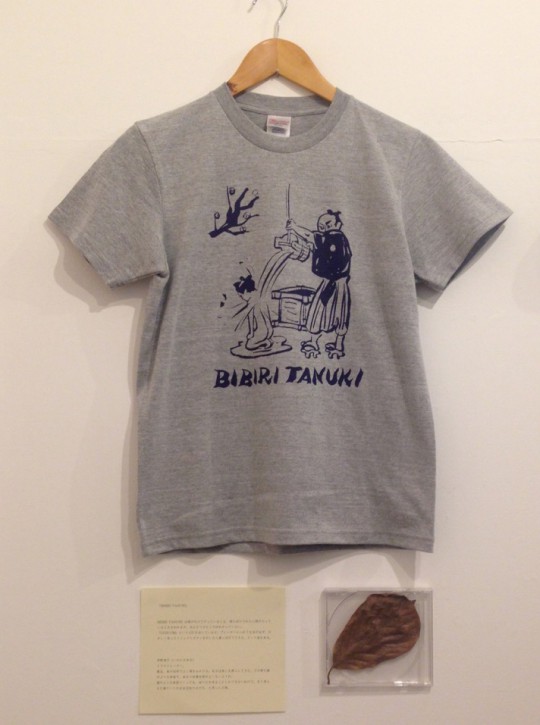

さて、「お知らせ」というのは、亀が死んだことをお知らせしたかったのではない。パソコンに向かって、春ですね、そろそろTシャツが着れる季節ですね、と書こうとして脱線してしまった。お許しあれ。

さて、「お知らせ」というのは、亀が死んだことをお知らせしたかったのではない。パソコンに向かって、春ですね、そろそろTシャツが着れる季節ですね、と書こうとして脱線してしまった。お許しあれ。

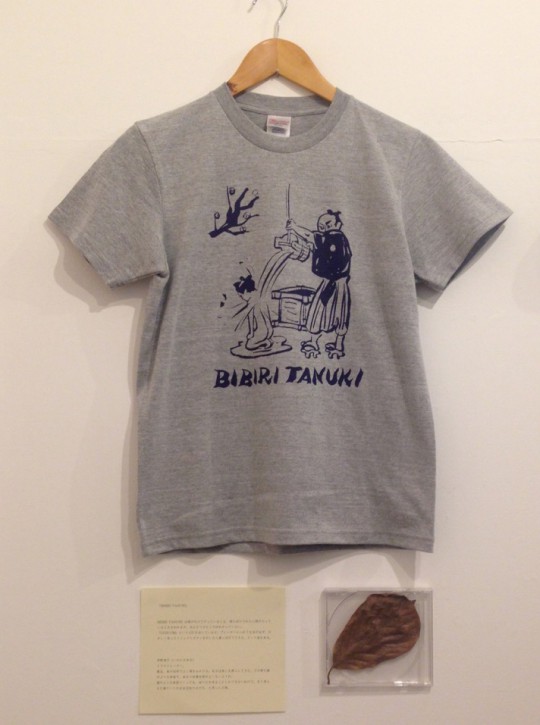

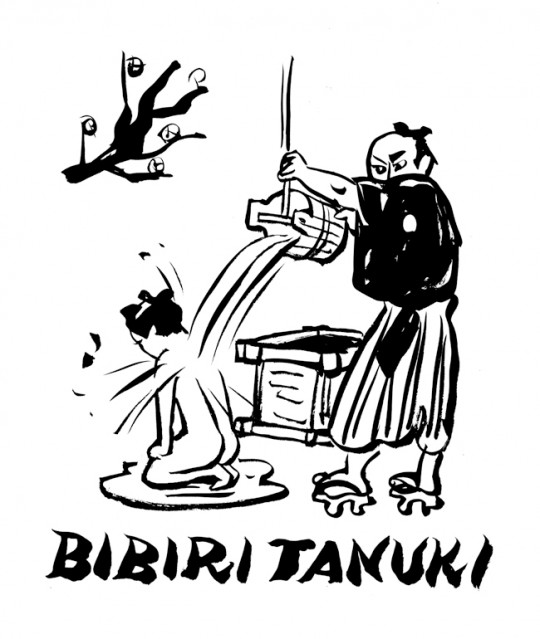

目白のブックギャラリー〈ポポタム〉でTシャツのグループ展に参加しています。(注:ポポタムは水曜木曜がお休みです)

「妄想ロックフェス2015」はコチラをクリック

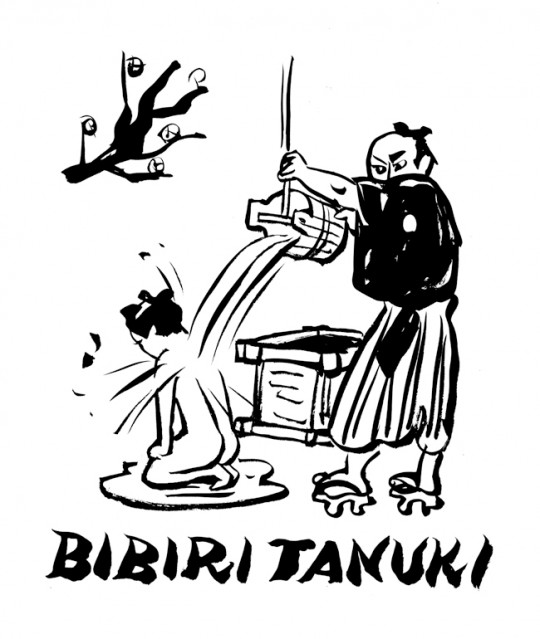

「妄想ロックフェス」というように妄想バンドTシャツを作る、ということだったので、架空のバンドを設定しなければいけない。そのへんはTシャツの絵柄を決めてからテキトウにでっちあげておいた。タヌキがやってるバンドにしてCDケースの中には葉っぱを入れておきました。

「BIBIRI TANUKI は狸が化けてやっているとも、狸にばかされた人間がやっているとも言われるが、ほんとうのところはわかっていない。

「UOSUOM」というCDを出しているが、プレーヤーに入れても音が出ず、おかしく思ってイジェクトボタンをおしたら葉っぱがでてきた、という話もある。」

Tシャツは、サイズはもちろん、布の色、インクの色たくさんの中から選べます。 ぜひ、この機会にTシャツをお買い求めいただきたく、一筆啓上申し上げた次第。

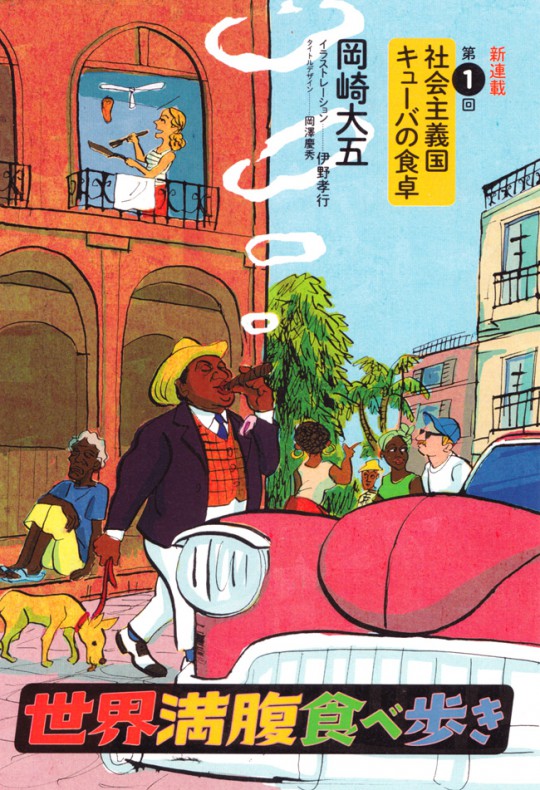

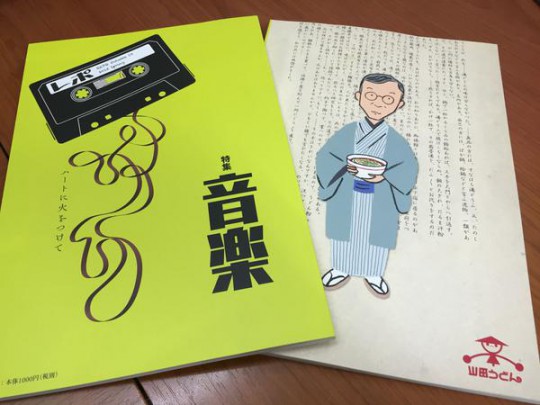

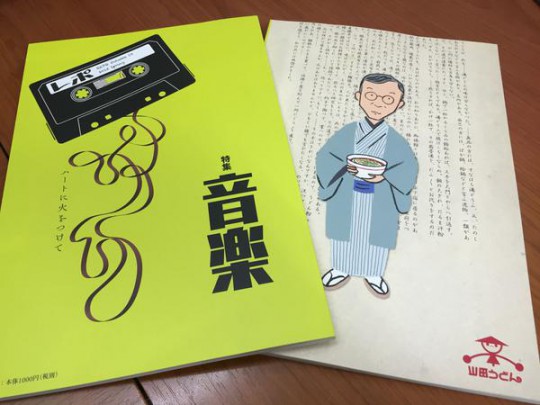

ぜひ、この機会にTシャツをお買い求めいただきたく、一筆啓上申し上げた次第。 北尾トロさんがライター仲間とつくっている「レポ」で連載がはじまりました。「頭にちょんまげをのっけてればいいってもんではない」というタイトルのエッセイです。でも「レポ」は次の20号が最終号なので2回だけの連載です。そのタイミングで連載がはじまるのもすごいが…。今号の表4「山田うどん広告」は石野てん子さんです。石野てん子さんって◯◯さんのことですけどね。会社が慎重社なだけに、そのへんは慎重なんです。(わからない人にはなんのことかわからないとおもいますけど)

北尾トロさんがライター仲間とつくっている「レポ」で連載がはじまりました。「頭にちょんまげをのっけてればいいってもんではない」というタイトルのエッセイです。でも「レポ」は次の20号が最終号なので2回だけの連載です。そのタイミングで連載がはじまるのもすごいが…。今号の表4「山田うどん広告」は石野てん子さんです。石野てん子さんって◯◯さんのことですけどね。会社が慎重社なだけに、そのへんは慎重なんです。(わからない人にはなんのことかわからないとおもいますけど) 「江戸アートナビ」が更新されました。こちらも今回が最終回。

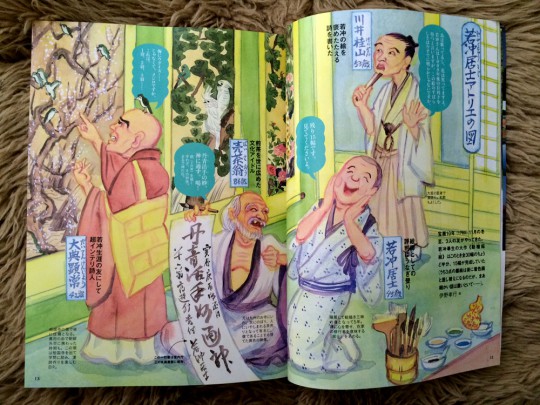

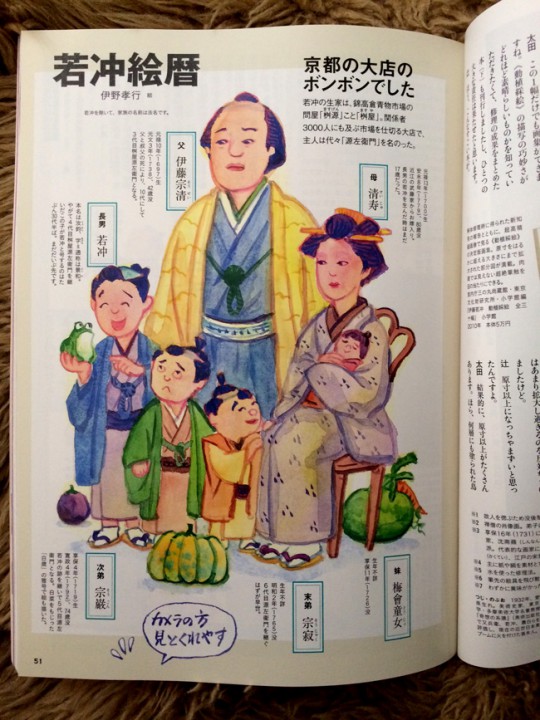

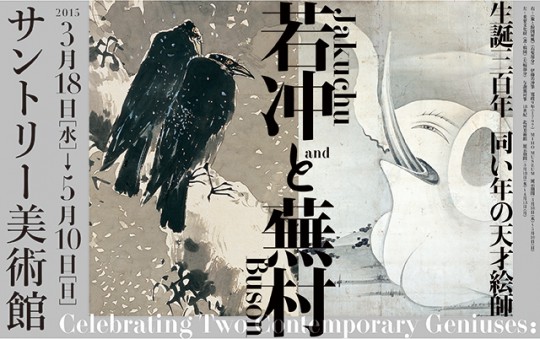

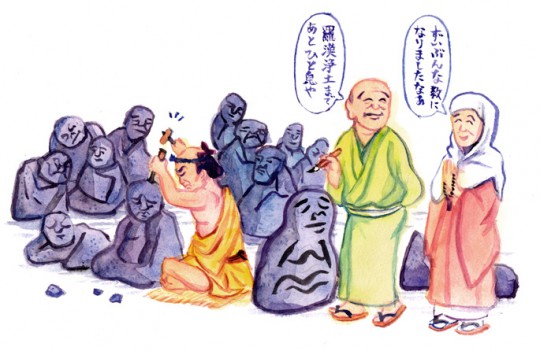

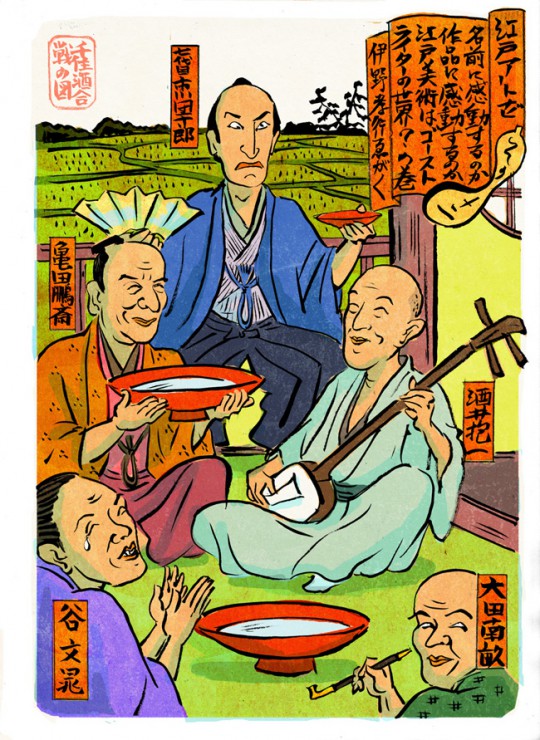

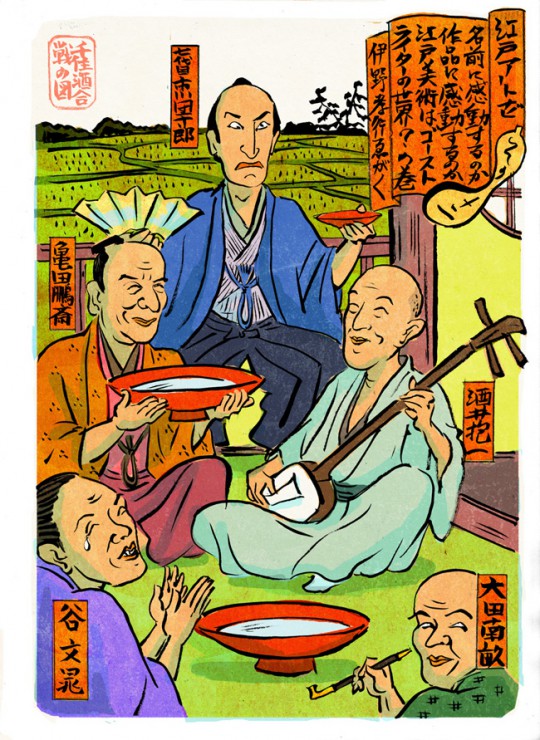

「江戸アートナビ」が更新されました。こちらも今回が最終回。

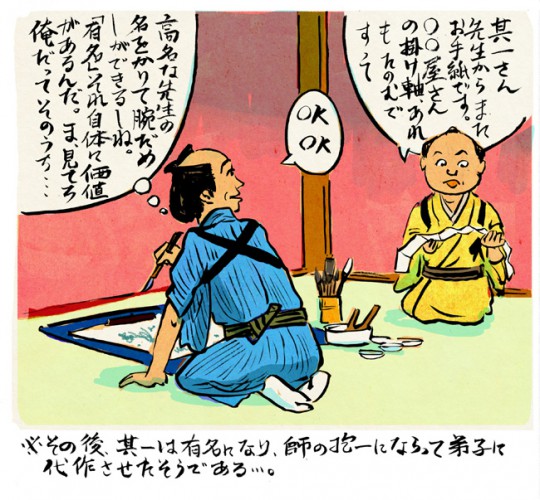

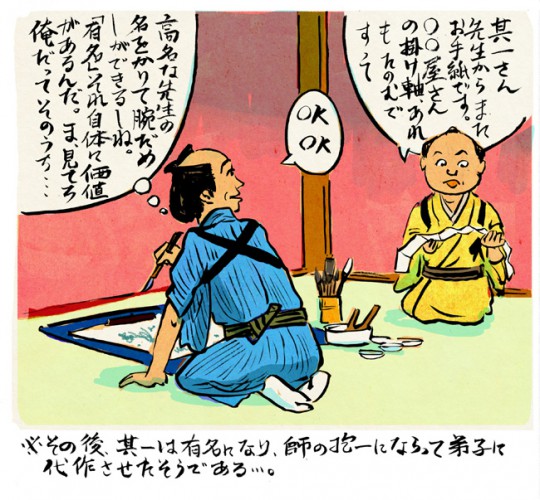

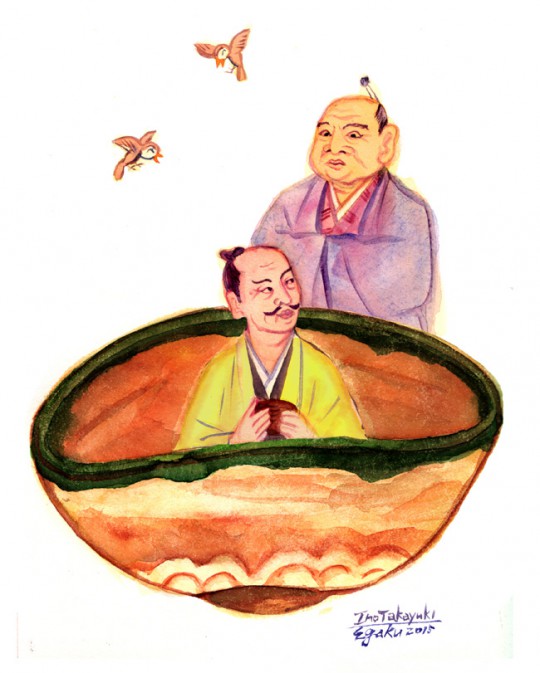

ブランドの影にゴーストライターあり?の巻

昔は工房で絵を描いていたわけですから、誰々の作ということ自体決めるのは難しいし、サインと判子だけ先生で、あとは弟子が描いている場合だってあったでしょう。 酒井抱一の弟子には鈴木其一がいたわけですから、弟子と言っても筆が劣るわけではない。鈴木其一が描いた絵に、酒井抱一のサインと判子が入っているという「ニセモノ」もあるかもしれない。そういうものはニセモノとは言わないかもしれないが、「伝・酒井抱一」ということになるのだろうか。江戸時代にはニセモノを専門につくる人も多数いて、今ではあまり知られていないような絵描きの絵も、かならずニセモノがあるという。

酒井抱一の弟子には鈴木其一がいたわけですから、弟子と言っても筆が劣るわけではない。鈴木其一が描いた絵に、酒井抱一のサインと判子が入っているという「ニセモノ」もあるかもしれない。そういうものはニセモノとは言わないかもしれないが、「伝・酒井抱一」ということになるのだろうか。江戸時代にはニセモノを専門につくる人も多数いて、今ではあまり知られていないような絵描きの絵も、かならずニセモノがあるという。

たとえば、ある有名が絵師が亡くなるとする。どこからか手をまわして、絵師の判子を手に入れれば、判子はホンモノのニセモノの絵が仕上がる。…そのようなわけで、安村先生も「ホンモノかニセモノかほんとうのところは誰にもわからない。自分がいいと思ったら、それでいい」というようなことをおっしゃっていた。ぼくもそう思う。

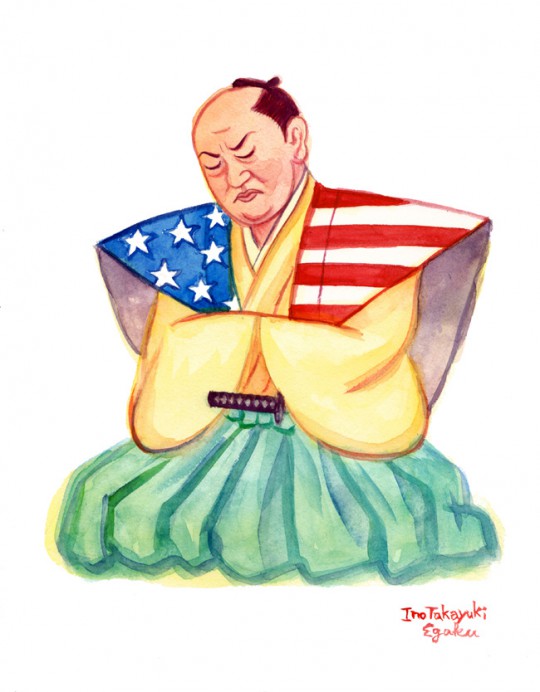

開国する決断に悩む井伊直弼。

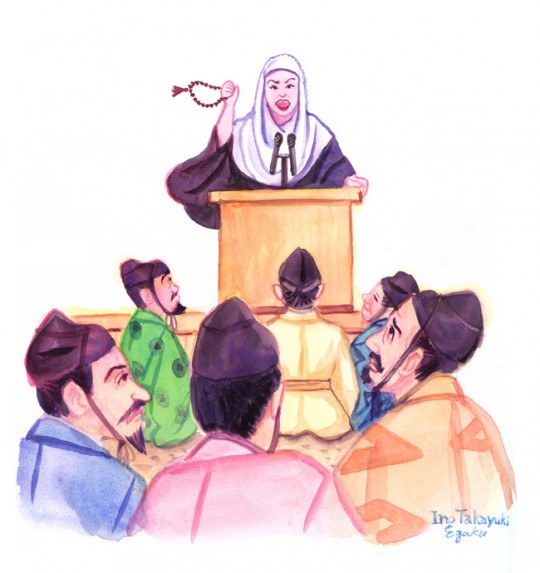

開国する決断に悩む井伊直弼。 動揺する御家人たちに大演説する北条政子。

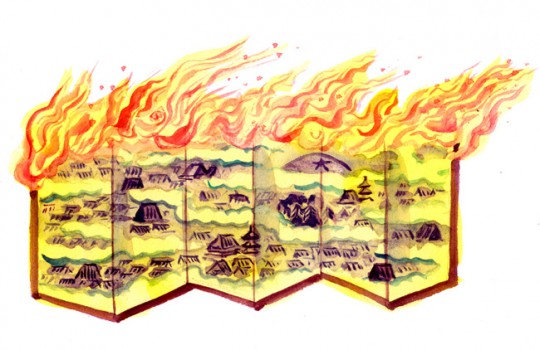

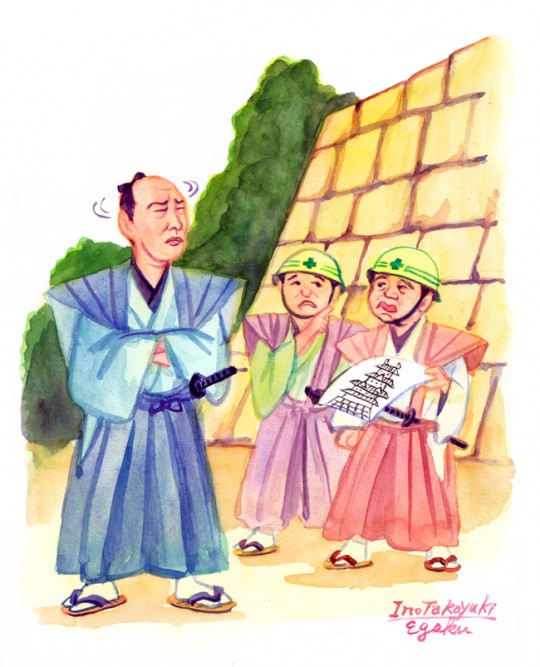

動揺する御家人たちに大演説する北条政子。 江戸城が火事で焼け落ちた後、天守閣など作らなくてもいいと言う、保科正之。

江戸城が火事で焼け落ちた後、天守閣など作らなくてもいいと言う、保科正之。 三増峠の戦いで天下とりのためにわざと退却する武田信玄。

三増峠の戦いで天下とりのためにわざと退却する武田信玄。 徳川家康に楯突くヘウゲモノの古田織部。

徳川家康に楯突くヘウゲモノの古田織部。