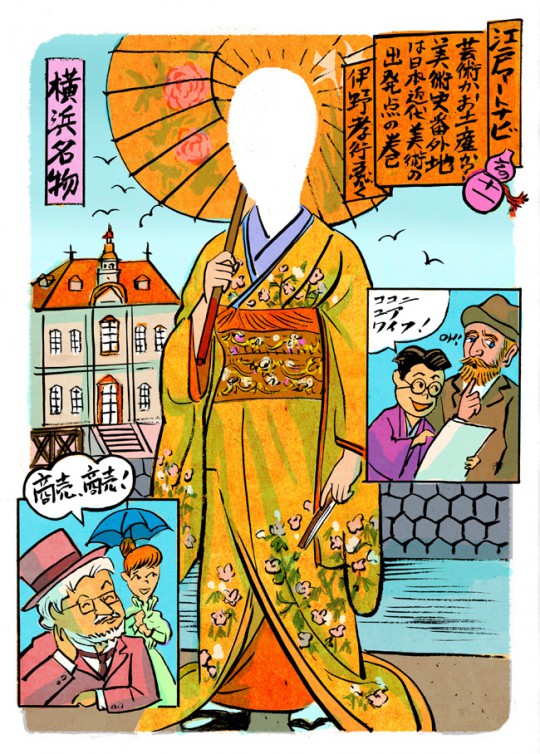

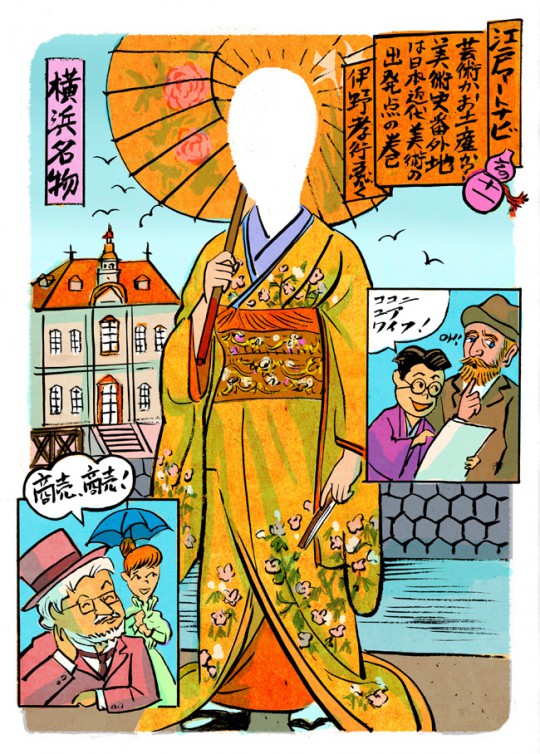

江戸アートナビが更新されたので、こっちもそれを載せておこう。今回は「和洋折衷の土産物が西洋人の間で大流行!作者不詳《和装西洋男女図》の巻」でございます。くわしくはサイトで直接読んでいただくことにしてぼくのブログは余談でも。

江戸アートナビはこちら

五姓田芳柳という人が、日本に来てた外国人船員相手のお土産を描きはじめて、それが流行したという話から、美術のおもしろさとはなんぞや?というところにつっこんでいくのが今回のポイント。ちなみに江戸アートナビでとりあげているのは作者不詳の絵で、五姓田芳柳工房の作にくらべるとやはり質が落ちますね。だからいわゆるお土産的であります。

五姓田芳柳という人が、日本に来てた外国人船員相手のお土産を描きはじめて、それが流行したという話から、美術のおもしろさとはなんぞや?というところにつっこんでいくのが今回のポイント。ちなみに江戸アートナビでとりあげているのは作者不詳の絵で、五姓田芳柳工房の作にくらべるとやはり質が落ちますね。だからいわゆるお土産的であります。 (画像は「芸術新潮」のデロリ特集号より)左の男性の絵が五姓田芳柳作。右は矢内舍柳村という人の絵。あらかじめ描かれた着物の絵と外国人の顔を合成してお土産をこしらえるわけです。五姓田芳柳は歌川派や狩野派に学んで油絵にも興味津々だった人だったので、お土産とはいえ、ウマい!写真みたいに描く技術をすっかりマスターしてるじゃないですか。絹にサラッと描いてこのリアルさ。きっとカメラオブスクーラみたいな光学的な機械も使ってたんじゃないでしょうか。安村先生は、そういう技術ってのは明治に一気に入って来たわけじゃなくて、江戸の頃から徐々に入って来てる、って言ってましたね。

(画像は「芸術新潮」のデロリ特集号より)左の男性の絵が五姓田芳柳作。右は矢内舍柳村という人の絵。あらかじめ描かれた着物の絵と外国人の顔を合成してお土産をこしらえるわけです。五姓田芳柳は歌川派や狩野派に学んで油絵にも興味津々だった人だったので、お土産とはいえ、ウマい!写真みたいに描く技術をすっかりマスターしてるじゃないですか。絹にサラッと描いてこのリアルさ。きっとカメラオブスクーラみたいな光学的な機械も使ってたんじゃないでしょうか。安村先生は、そういう技術ってのは明治に一気に入って来たわけじゃなくて、江戸の頃から徐々に入って来てる、って言ってましたね。

この時代の美術を書いた本に、木下直之さんの「美術という見世物」(講談社学芸文庫)があって、とてもおもしろいので、おすすめです。 高橋由一の絵も「油絵茶屋」で飾られていたらしいっすよ。そんで時代が進むとちゃんとしたところで見せるようになるんだけど…

高橋由一の絵も「油絵茶屋」で飾られていたらしいっすよ。そんで時代が進むとちゃんとしたところで見せるようになるんだけど… その後の日本美術を見ると、こういう感想をもらしたくなります。

その後の日本美術を見ると、こういう感想をもらしたくなります。

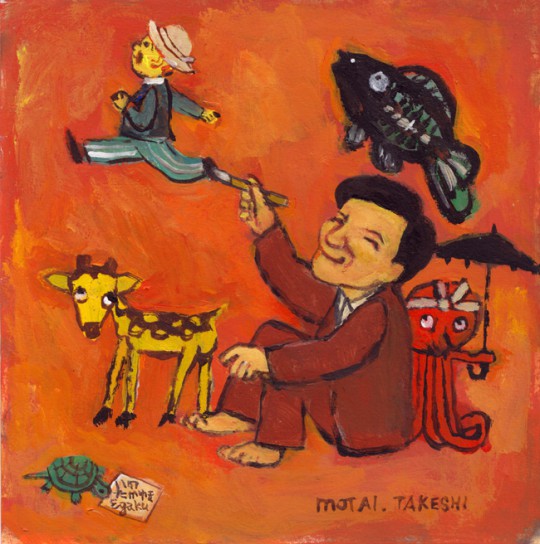

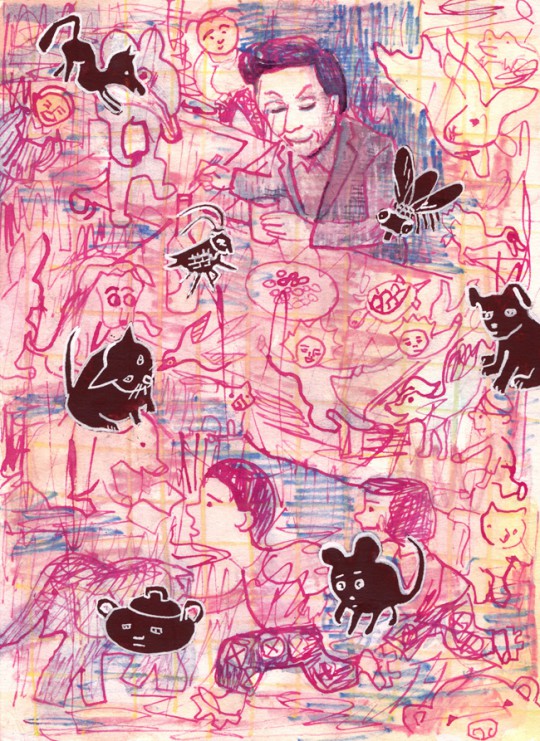

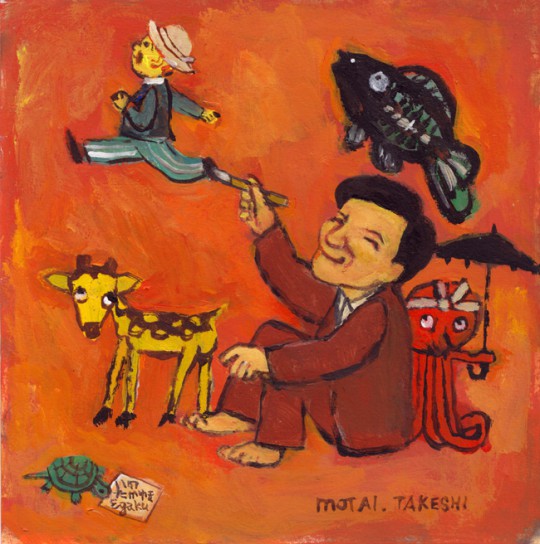

↑「茂田井武の肖像2015」/只今〈えほんやるすばんばんするかいしゃ〉にて展示中

茂田井武は、見るたびに発見があり、自分にもできるんじゃないかとその気にさせてくれるが、結局、ダメだ、描けっこない!と絶望させる最高の画家の一人である。自分にもできるんじゃないかとその気にさせてくれるのがミソである。鑑賞者の立場から創作者の立場へとうながす力はどこにあるのだろう。

茂田井武の自由さったらない。「型」というものは絵の邪魔にしかならないと思えてくる。どの絵にも共通してあるのは、偶然できあがってしまったかのようなみずみずしさ。型にたよって描けば手際がよくなり、成功率は上がるが、自分にはもう絵の未来がわかっている。手際の良さはときに警戒しなくてはいけない。

いざ筆をもって紙に向かえば、頭の中で予想していなかったことが画面の中ではじまる。たいがいはそれを無視するか、はなから想定外のことが起こらないように下書きを作っておくかして、効率をあげる。じつは、案に相違して起こる出来事の中に絵を描く楽しさ(したがって苦しさも)があることは、描く人なら誰でも知っているだろう。〆切りやラフの提出がなかったら、すべての絵はそうして描いた方がスリルがあって楽しい。

「童画」の絵描きとして知られる茂田井武だが、子どもはみんな鑑賞者であり創作者なので、絵にたいして二つの回路をもっている。ぼくは茂田井武の絵をみて絵を描きはじめたわけではないが、茂田井武の絵を見るたびに「おれもやってみたい」という、はじめてつくる側にまわる時のような気持ちになる。きっと茂田井武の絵の中には二つの回路を刺激する何かがあるにちがいない。

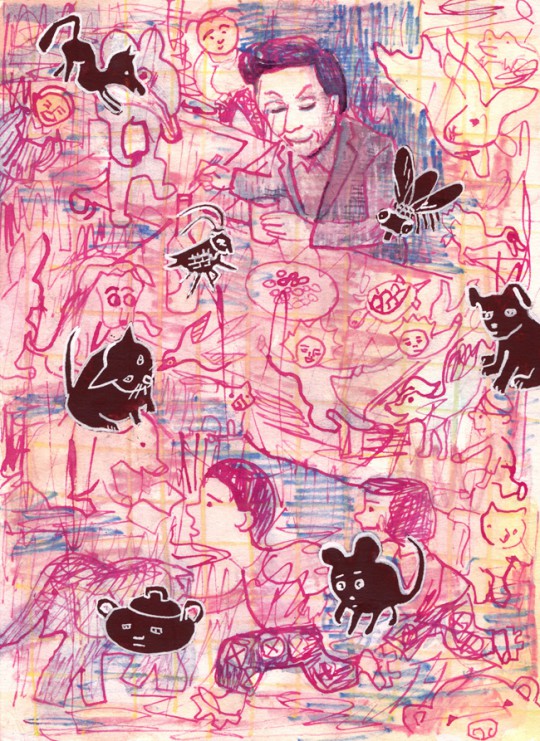

↑「茂田井武の肖像2010」/拙著「画家の肖像」に収録

茂田井武を絶賛しながら、自分が描いた「茂田井武の肖像」ばかりアップしてしまったが、興味を持った方は是非、本を買うなり実物を見るなりしてファンになってほしい。

ちょうど今、銀座の〈ノエビア銀座ギャラリー〉で小規模ながらいい展覧会をやっています。前期1月13日〜2月20日後期2月22日〜3月27日。

「茂田井武展 – 記憶の頁 -」はコチラ!

それにあわせて高円寺の〈えほんやるすばんばんするかいしゃ〉では2月13日~ 24日『茂田井武 – トン・パリ祭』を一階ギャラリーで開催中。こちらでは茂田井のグッズやトリビュート作品が展示販売されています。

《 茂田井武トリビュート作品・参加作家(順不同/敬称略) 》

及川賢治/吉田尚令/山福朱実/松成真理子/ささめやゆき/岡田千晶/渡邊智子/渡辺美智雄/高畠純/堀川理万子/伊藤秀男/たんじあきこ/どいかや/杉浦さやか/いぬんこ/伊野孝行/芳野/イナキヨシコ/霜田あゆ美

『茂田井武-トン・パリ祭』at〈えほんやるすばんばんするかいしゃ〉はコチラ!

この二つの展示の企画はもとより、近年刊行された茂田井本などを中心になって作っておられる広松由希子さん(児童書評論家)と五十嵐千恵子さん(児童書編集者)のトークショーが2月21日〈日本出版クラブ会館〉であります。

トークイベント『童画家 茂田井武について』@レラドビブリオテックはコチラ!

というわけでみなさま、2月は茂田井武月間でございます。

茂田井武を紹介するページ MUSÉE MOTAI

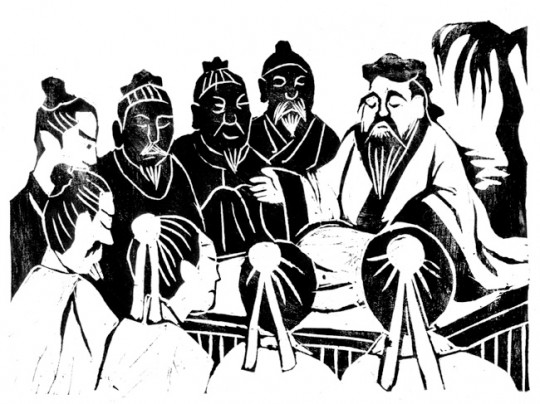

横浜銀行総合研究所が発行している「ベストパートナー」という雑誌(書店には売っていない)で守屋洋さんの「中国古典のリーダー学」というコーナーで絵を描いています。版画でお願いします、といわれたので久しぶりにゴム版でやってみました。 孔子と弟子たち。

孔子と弟子たち。 金をがめって孔子に怒られる社長の図。

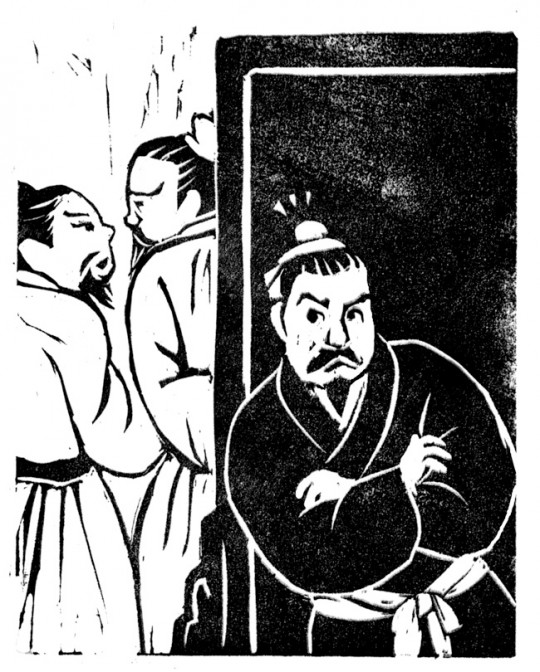

金をがめって孔子に怒られる社長の図。 孫子の中にでてくるエピソード。なんだっけかな?情報収集ということだったか?盗み聞きをしている図。

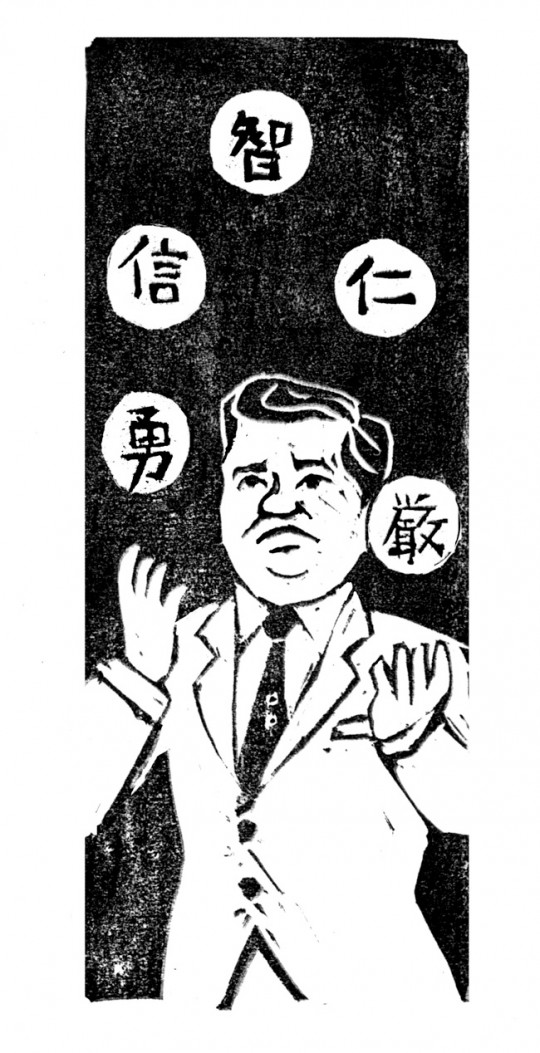

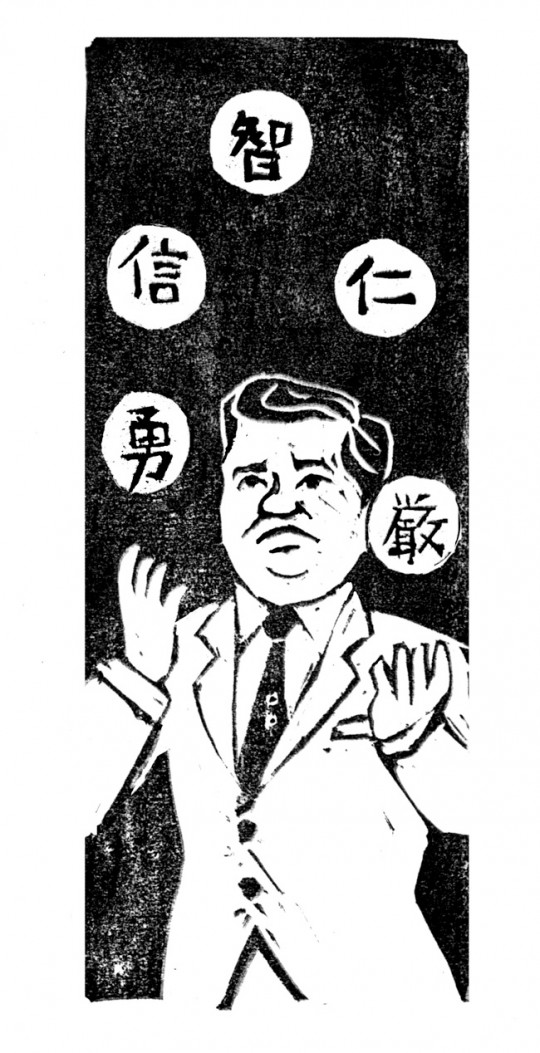

孫子の中にでてくるエピソード。なんだっけかな?情報収集ということだったか?盗み聞きをしている図。 孫子の教えにあるリーダーが備えていなければならない5つの大切なこと。

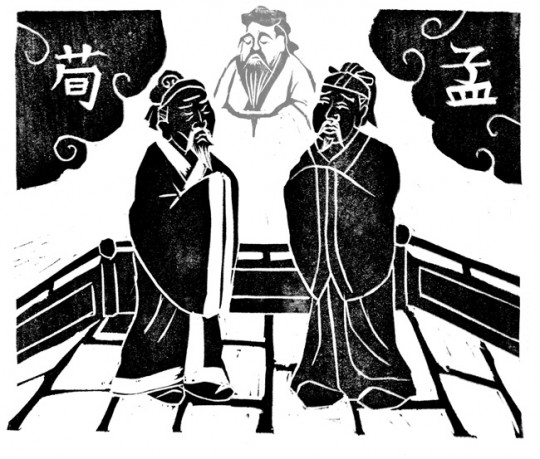

孫子の教えにあるリーダーが備えていなければならない5つの大切なこと。 荀子と孟子の性善説と性悪説。

荀子と孟子の性善説と性悪説。 荀子も孟子も、もとは孔子の教えから派生してできたものである。

荀子も孟子も、もとは孔子の教えから派生してできたものである。

さて

人間の考えは、釈迦やソクラテスやキリストや諸子百家の時代に出尽くしている、という説に賛成だ。どうしても賛成したい理由がある。

すでに諸子百家の中の、荀子と孟子が、孔子の教えの片面をそれぞれ強調している、らしいしではないか。

エピクロス派とストア派も、同じことを片方から言うと快楽主義となり、もう一方から言うと禁欲主義になる、らしい。らしい、らしい、と言っているのは読んだことがないからだ。

プラトンの「ソクラテスの弁明」とかは読んだことがある。当然読みやすいしおもしろい。「老子」「荘子」を読んでずいぶん、気持ちが助けられたこともある。

20代の頃は難しい本も読んでみようと思って、買ってみたりしたこともあったけど、一行を読むのに3回くらい読みなおして、しかもおぼろげにしか意味がつかめなかった。がんばって一章を読んでも、結局何を言っているのかよくわからない。自分は頭が悪いんだ、と思ってたけど、ある時、一行読むのに3回も読まなきゃ意味がつかめない日本語を書く方が悪い、と思ってから、難しい本を読むのをやめた。

人間の考えが二千年くらい昔にすべて出そろっていて、あとは組み合わせのバリエーションだったとしたら、最初のヤツを読んだほうがいいと思うんだけど。それらの本はむつかしい言葉は使ってなくてわかりやすいし。

すみません。わたしのブログ、絵以外はすべて余談です。

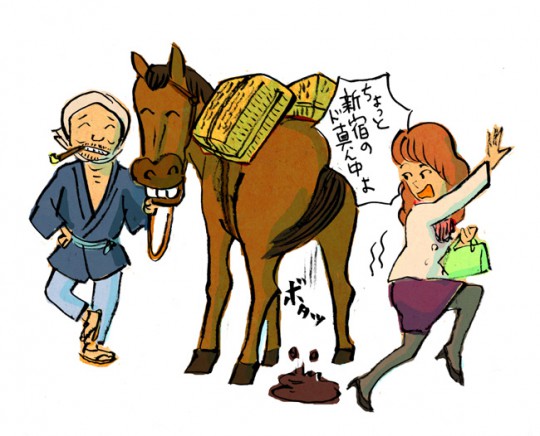

わたしは特集のなかで、ライターの中野純さんと「新宿おんな地獄ツアー」というのをやった。江戸時代、新宿は江戸のはて、というか宿場町だったわけです。江戸時代の内藤新宿には飯盛り女がたくさんいて、飯盛り女が慕う奪衣婆(だつえば)がまつられ、水の匂いがする町だった。その痕跡をおいもとめて、新宿のはじっこを中野さんと編集長と私でうろついてきたわけなのであった。

わたしは特集のなかで、ライターの中野純さんと「新宿おんな地獄ツアー」というのをやった。江戸時代、新宿は江戸のはて、というか宿場町だったわけです。江戸時代の内藤新宿には飯盛り女がたくさんいて、飯盛り女が慕う奪衣婆(だつえば)がまつられ、水の匂いがする町だった。その痕跡をおいもとめて、新宿のはじっこを中野さんと編集長と私でうろついてきたわけなのであった。 天龍寺のおっぱい観音

天龍寺のおっぱい観音 いやー、長年、新宿はよく使う街ではあるけど、今回まわるところはほとんど行ったことがない。たとえ通ったとしても、時空をこえて過去と対話することなど思いもよらない。でも、案内人の中野純さんについてまわると、新宿がまるで違う街のように思えてきてすんごく楽しかった。わたしのブログでは同行したときに撮った写真(特集内容とはほとんど関係ないものばかり)とカットしか載せないので是非「散歩の達人」で読んでもらいたい。

いやー、長年、新宿はよく使う街ではあるけど、今回まわるところはほとんど行ったことがない。たとえ通ったとしても、時空をこえて過去と対話することなど思いもよらない。でも、案内人の中野純さんについてまわると、新宿がまるで違う街のように思えてきてすんごく楽しかった。わたしのブログでは同行したときに撮った写真(特集内容とはほとんど関係ないものばかり)とカットしか載せないので是非「散歩の達人」で読んでもらいたい。

いきなり特集とはなんの関係もないが、あるお宅の玄関ドアがヘンだったのでおもわずシャッターをきった。

いきなり特集とはなんの関係もないが、あるお宅の玄関ドアがヘンだったのでおもわずシャッターをきった。 またまた特集とは無関係だがイチゴちゃんたち。

またまた特集とは無関係だがイチゴちゃんたち。 これは特集と関係ある写真だ。こののっぺらぼうのお地蔵さんはどこにあるでしょう?知りたい人は本屋さんに走ろう。

これは特集と関係ある写真だ。こののっぺらぼうのお地蔵さんはどこにあるでしょう?知りたい人は本屋さんに走ろう。 左が中野さん、右が編集長。いよいよ我々はレズビアン地帯に入る。

左が中野さん、右が編集長。いよいよ我々はレズビアン地帯に入る。

レズビアンの街角になぜか「男」の看板が。

レズビアンの街角になぜか「男」の看板が。 一文字の看板は他にもまだあった。

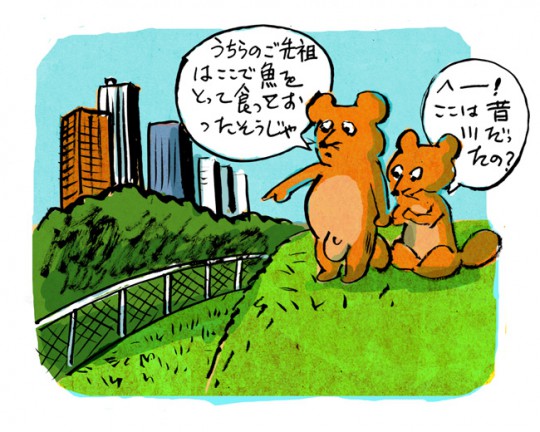

一文字の看板は他にもまだあった。 そうそう、新宿御苑では狸にも遭遇したっけ。

そうそう、新宿御苑では狸にも遭遇したっけ。 太田道灌の山吹の花のエピソードも、場所は新宿である。

太田道灌の山吹の花のエピソードも、場所は新宿である。 またまた関係ないけど、らくがきがちょっと判子っぽかったので。

またまた関係ないけど、らくがきがちょっと判子っぽかったので。 さぼてんです。

さぼてんです。 抜弁天の近くには、かつて綱吉将軍のときのお犬小屋があったのだ。このお犬様はそれをあらわしておる。

抜弁天の近くには、かつて綱吉将軍のときのお犬小屋があったのだ。このお犬様はそれをあらわしておる。 新宿の西、熊野神社の下にはかつて大きな池があったんだって。知ってた?そのまわりは花街として栄えたが、いまは埋め立てられている。でも窪んだ地形はそのままだし、かつて池の縁だったとおもわれる奇妙な小道も発見。なぜかそこはゴミ捨て場みたいになっててちょっと不気味だった。詳しくは中野純さんの渾身のルポを読んでもらいたい。

新宿の西、熊野神社の下にはかつて大きな池があったんだって。知ってた?そのまわりは花街として栄えたが、いまは埋め立てられている。でも窪んだ地形はそのままだし、かつて池の縁だったとおもわれる奇妙な小道も発見。なぜかそこはゴミ捨て場みたいになっててちょっと不気味だった。詳しくは中野純さんの渾身のルポを読んでもらいたい。