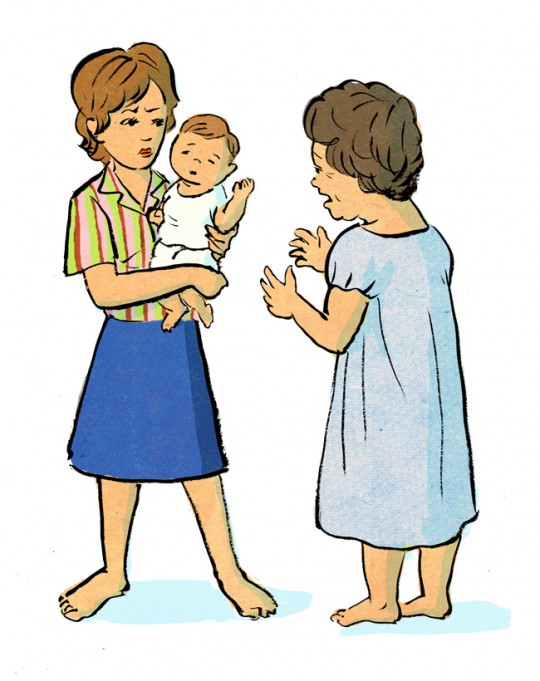

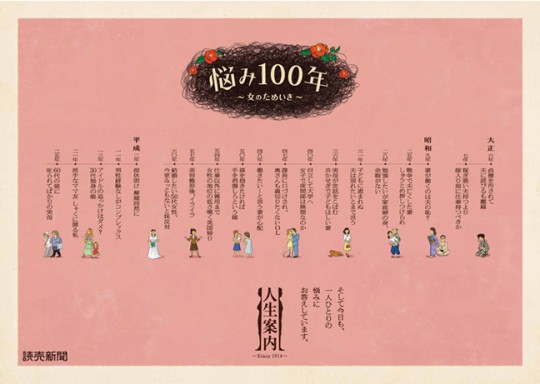

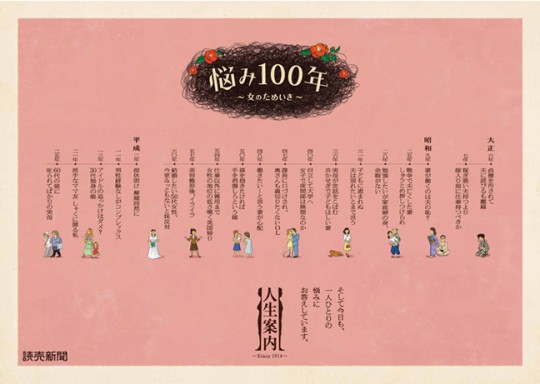

読売新聞の人生相談コーナー「人生案内」は今年で100周年をむかえます。それを記念した広告に絵を描いてます。

春に「嗚呼、人生」、「ガンバレ、青春」の2種が発表され、秋に「女のためいき」、「男の生きざま」が出てます。もう電車の車内広告などに 出ているみたいで、友だちから「見たよ〜!」って報告をうけますが必ずついでに「絵がちっちゃいね」と言われるのがご愛嬌。

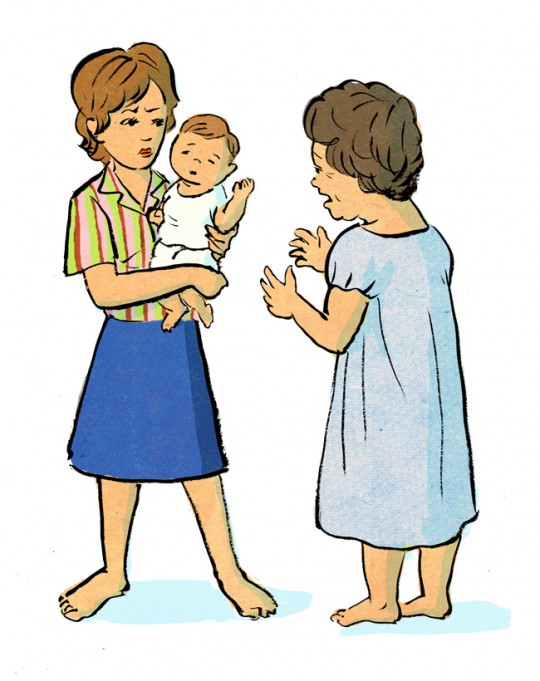

貞操を汚されて夫に詫びるも離縁

貞操を汚されて夫に詫びるも離縁

大正6年(1917) 妻が働くのは夫の恥?

妻が働くのは夫の恥?

昭和9年(1934) 戦争で夫亡くした妻 しゅうとめ押しつけられ

戦争で夫亡くした妻 しゅうとめ押しつけられ

昭和25年(1950) 子どもに恵まれぬ 夫は別れたいとまで言う

子どもに恵まれぬ 夫は別れたいとまで言う

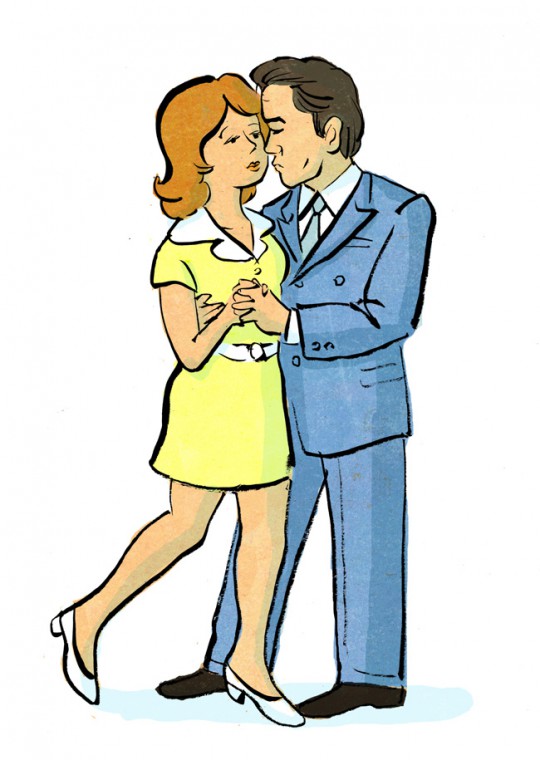

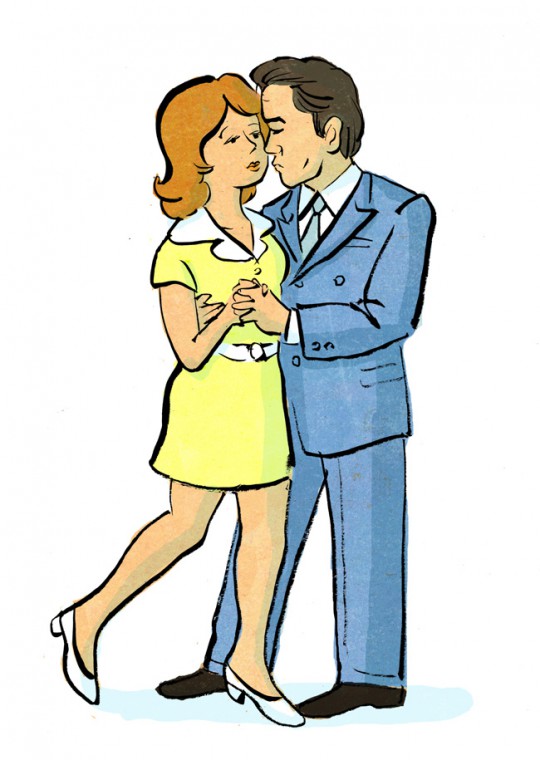

昭和31年(1956) 課長に口づけされ、奥さんも裏切りたくないOL

課長に口づけされ、奥さんも裏切りたくないOL

昭和47年(1972) 孫を抱きたければ手を消毒しろという嫁

孫を抱きたければ手を消毒しろという嫁

昭和50年(1975) 仕事以外に雑用まで 女性の地位の低さ嘆く英国帰り

仕事以外に雑用まで 女性の地位の低さ嘆く英国帰り

昭和54年(1979) 結婚したい50代女性、今更みっともないと妹反対

結婚したい50代女性、今更みっともないと妹反対

昭和60年(1985) 派手なママ友しゃくに障る私

派手なママ友しゃくに障る私

平成21年(2009) 60代の娘に叱られてばかりの実母

60代の娘に叱られてばかりの実母

平成25年(2013)

コチラの読売新聞「大手小町」では当時の回答も読めます(click!)

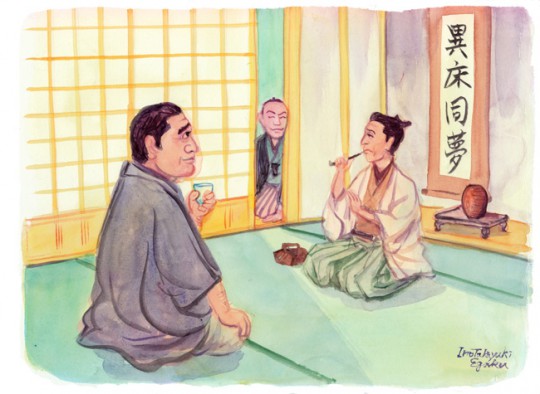

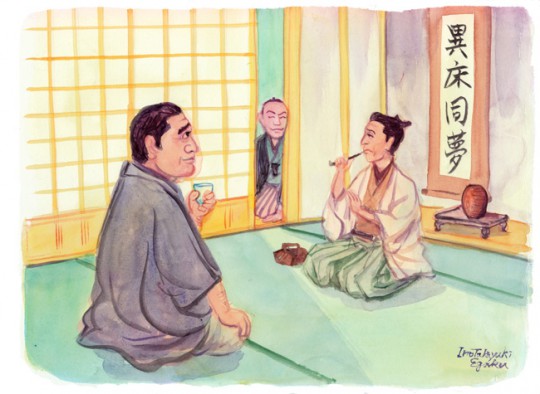

UCカード会員情報誌「てんとう虫」とセゾンカード会員情報誌「express」(この二つの雑誌は中身はおんなじ)で泉秀樹さんの「賢人の選択」というコラムに絵をつけています。 西郷さんと勝さんは、敵味方に別れていても、同じことを考えていた。つまり「異床同夢」。まん中の人は山岡鉄舟。この絵は有名な「江戸城開城談判」をもとにしています。「明治神宮外苑聖徳記念絵画館」という青山の銀杏並木の先にある国会議事堂みたいな形をした建物にあります。私が行った時はほとんどお客さんがいませんでした。おすすめスポットです。

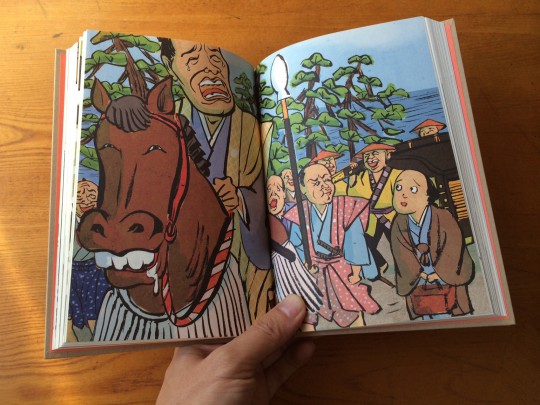

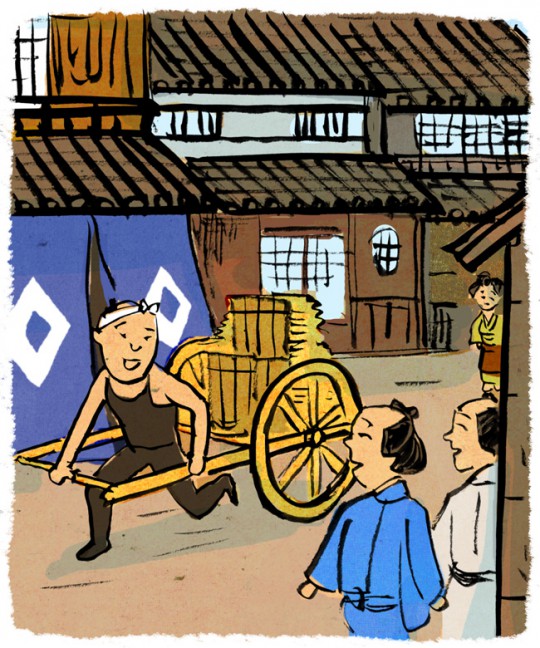

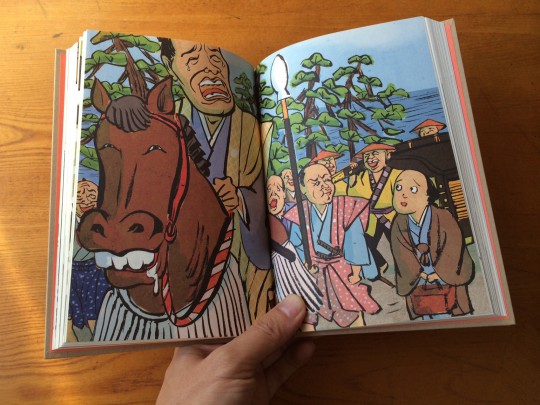

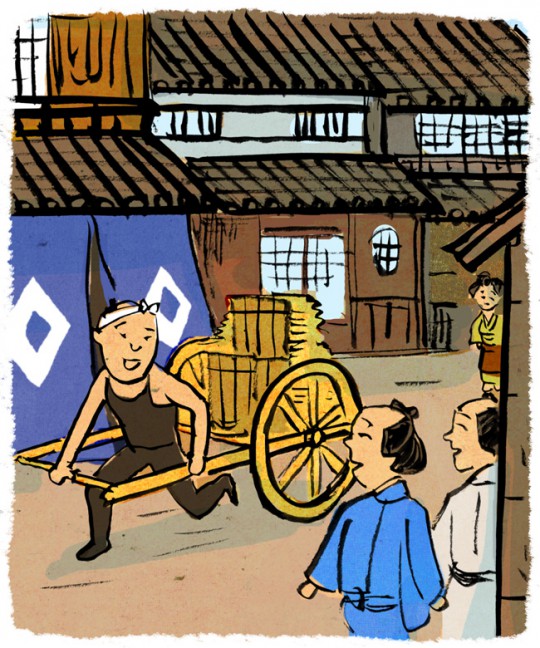

西郷さんと勝さんは、敵味方に別れていても、同じことを考えていた。つまり「異床同夢」。まん中の人は山岡鉄舟。この絵は有名な「江戸城開城談判」をもとにしています。「明治神宮外苑聖徳記念絵画館」という青山の銀杏並木の先にある国会議事堂みたいな形をした建物にあります。私が行った時はほとんどお客さんがいませんでした。おすすめスポットです。 天才暴君織田信長が開いた「楽市楽座」。自由経済は商人たちに喜ばれたのであります。

天才暴君織田信長が開いた「楽市楽座」。自由経済は商人たちに喜ばれたのであります。 大塩平八郎さんは、正義感が強く、マジメで、行動に移さずにはいられない人でした。「大塩平八郎の乱」というのも平八郎さんの性格を考えると起こるべくして起こったことかもしれません。三つとも、あまりに有名な歴史の出来事で、なんら解説を要しないですね。カードの会員様向けの雑誌なので、私の絵もあまりはしゃがないようにしています。

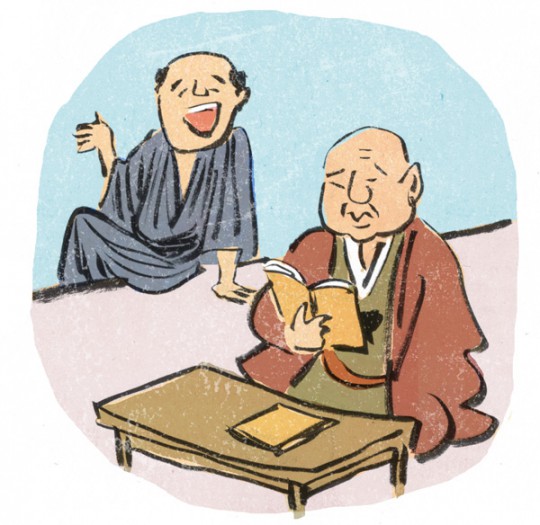

大塩平八郎さんは、正義感が強く、マジメで、行動に移さずにはいられない人でした。「大塩平八郎の乱」というのも平八郎さんの性格を考えると起こるべくして起こったことかもしれません。三つとも、あまりに有名な歴史の出来事で、なんら解説を要しないですね。カードの会員様向けの雑誌なので、私の絵もあまりはしゃがないようにしています。

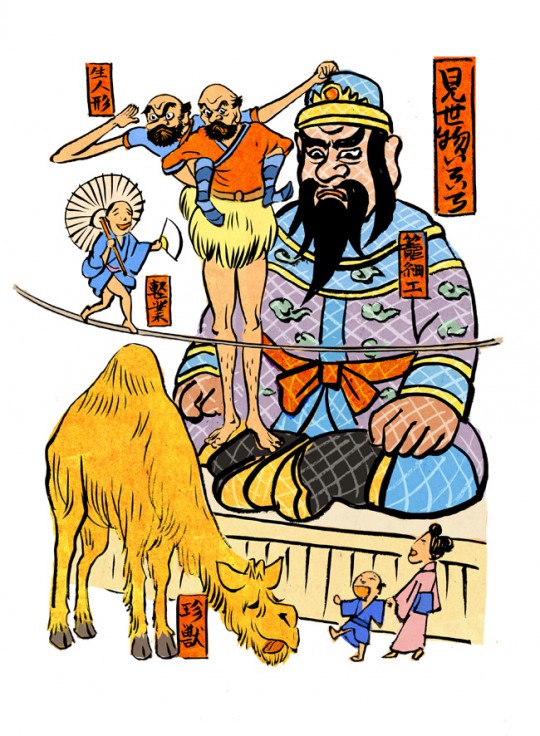

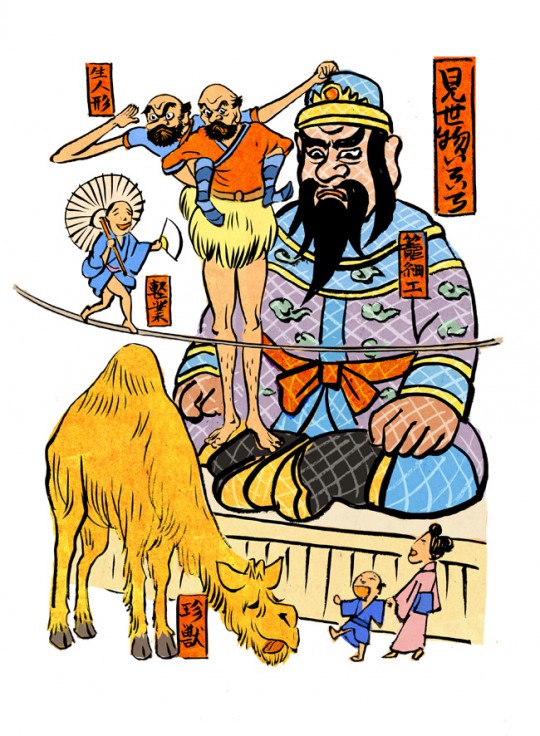

ところで最近、絵にサインを入れるようにしています。〈いのたかゆきegaku〉〈inotakayuki egaku〉など、そのつど適当に書いてます。絵もそのつどなので、サインもそのつどでいいかなと思って。egakuとは描くこと、小村雪岱に「雪岱ゑがく」河野通勢に「tusei-kono.egaku」というサインがあり、その真似です。 さて、もうひとつ。「江戸アートナビ」が更新されました。今回は、不気味なものが大流行!幕末のエンターテイメント「見世物」です。時代の気分は作品に自然とあらわれる。マスコミのない時代にどのようにして世相が反映されていったのか知りたいです。

さて、もうひとつ。「江戸アートナビ」が更新されました。今回は、不気味なものが大流行!幕末のエンターテイメント「見世物」です。時代の気分は作品に自然とあらわれる。マスコミのない時代にどのようにして世相が反映されていったのか知りたいです。

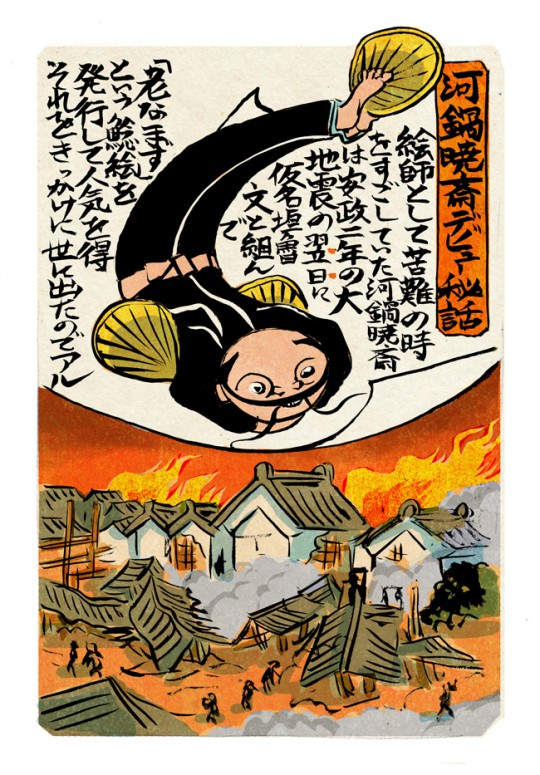

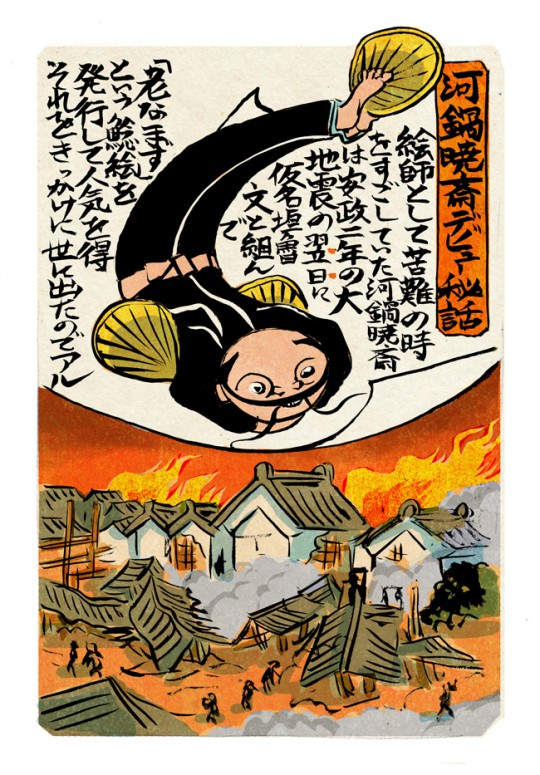

絵にも書きましたが河鍋暁斎と仮名垣魯文は安政の大地震の翌日に鯰絵を発行してます。彫って刷らなきゃ発行できないわけですからね、しかも地震で大混乱している中で。さっきマスコミがなかった時代と書きましたが、自分の想像を超えたものが多々あるみたいです。ま、くわしくは下記のリンクをクリックしてお読みください。江戸絵画の専門家・安村敏信先生と一緒に、楽しく美術を学ぶコラム「江戸アートナビ」。今回は、歌川国芳(うたがわくによし)の《竹沢藤次 独楽の化物》から、幕末のエンターテインメントに注目。

絵にも書きましたが河鍋暁斎と仮名垣魯文は安政の大地震の翌日に鯰絵を発行してます。彫って刷らなきゃ発行できないわけですからね、しかも地震で大混乱している中で。さっきマスコミがなかった時代と書きましたが、自分の想像を超えたものが多々あるみたいです。ま、くわしくは下記のリンクをクリックしてお読みください。江戸絵画の専門家・安村敏信先生と一緒に、楽しく美術を学ぶコラム「江戸アートナビ」。今回は、歌川国芳(うたがわくによし)の《竹沢藤次 独楽の化物》から、幕末のエンターテインメントに注目。

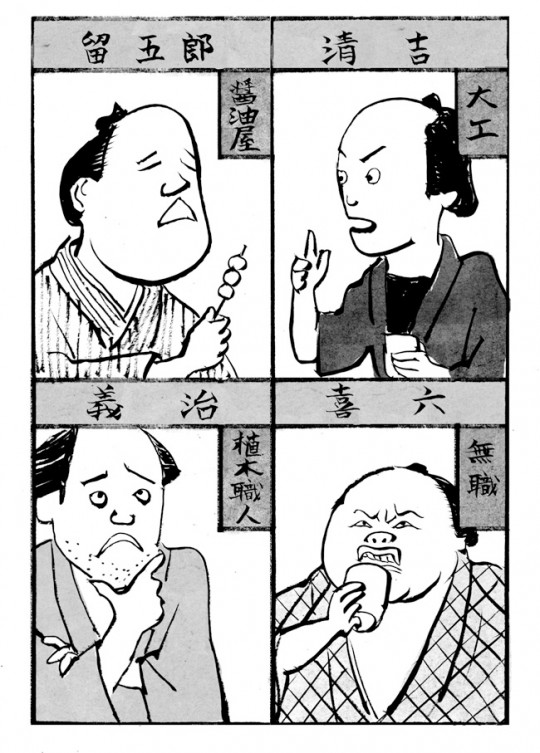

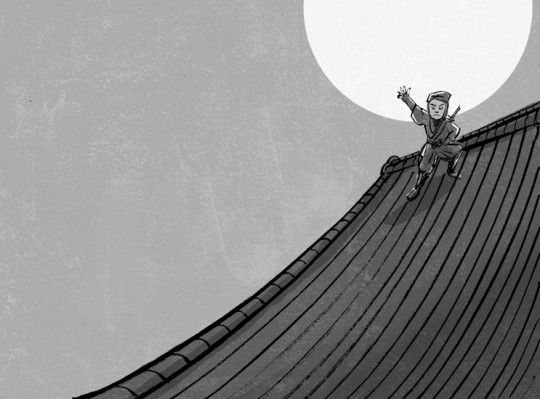

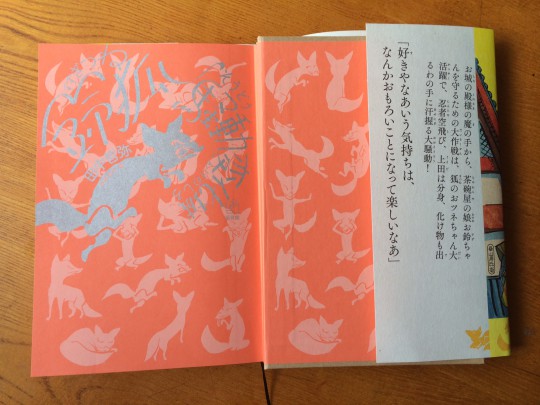

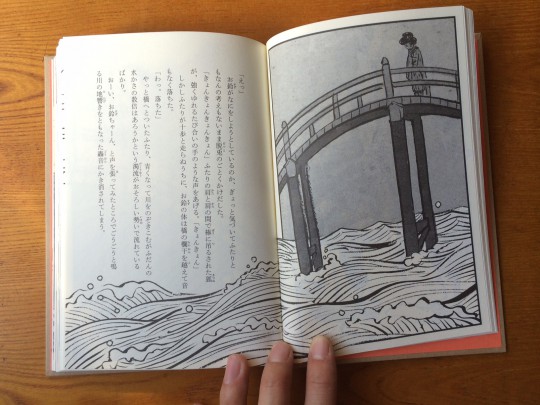

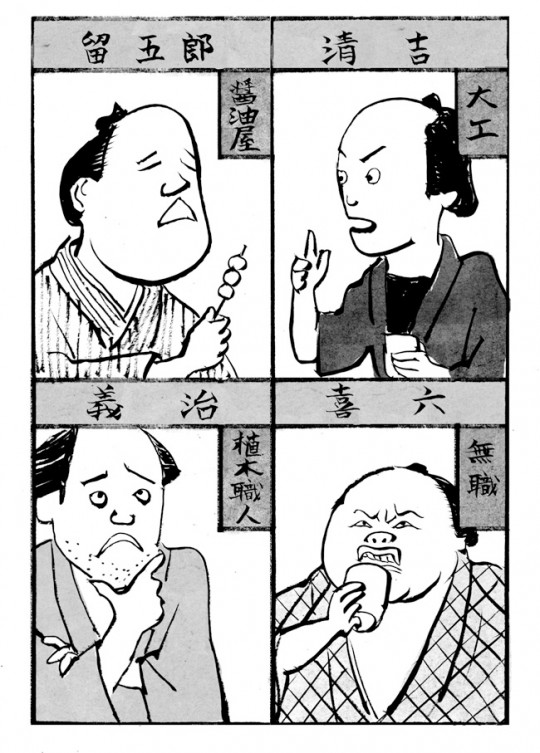

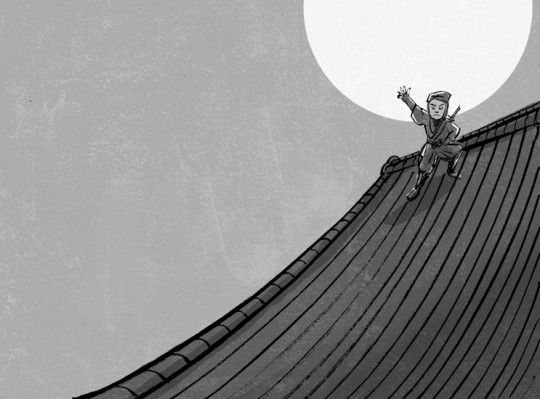

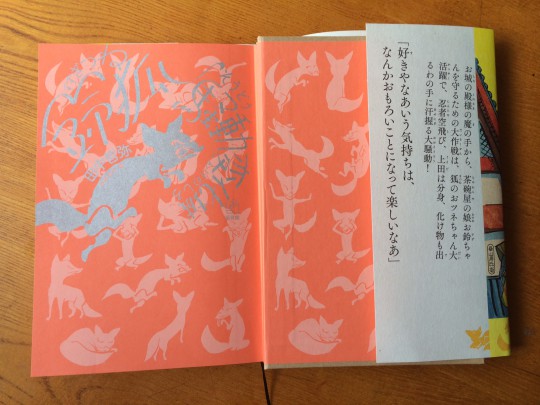

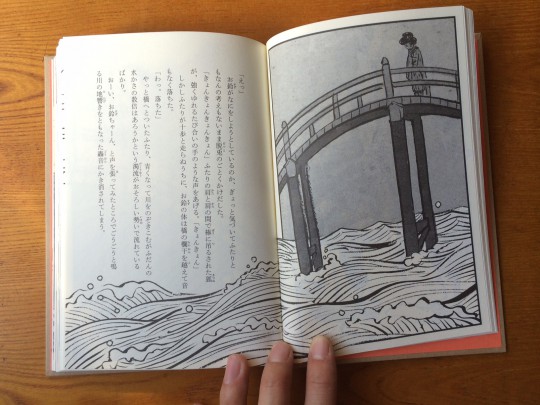

さて、先週に引続き、「鈴狐騒動変化城(すずぎつねそうどうへんげのしろ)」です。

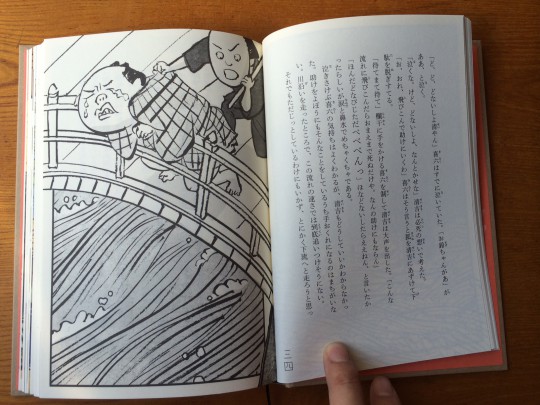

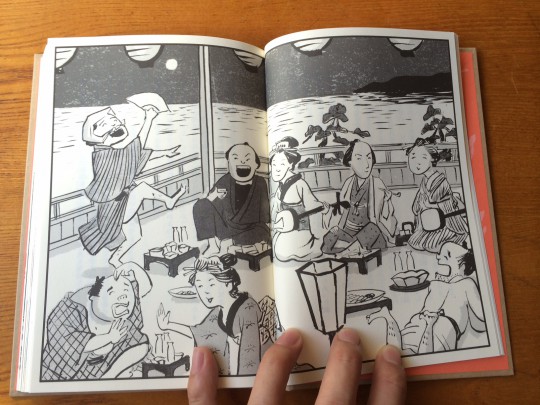

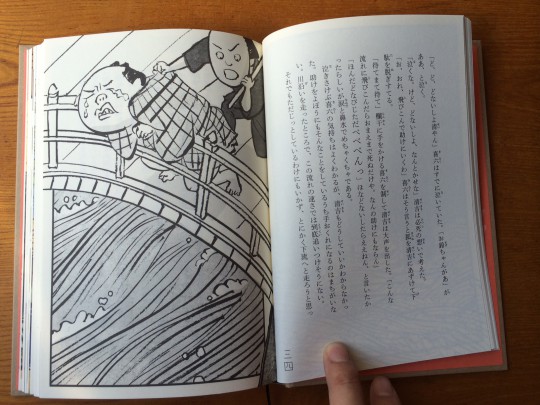

挿絵を50点くらい描きました。ネタバレになるといけないので、ちょっとしか紹介できないのが残念ですが。

挿絵を描くときには、小説の文体や、物語全体の雰囲気を重視します。自分の絵柄よりも重視します。小説にあわせて絵柄を変えるわけです。そこがイラストレーターならではの仕事の仕方だと思います。小説の雰囲気に合わせることによって自分でも未知の絵が描けるので楽しいです。でもうまく合わなくて苦労することもあります。ところが今回の「鈴狐騒動変化城」はまったく合わす必要がないほど、自分の世界とドンピシャでした。

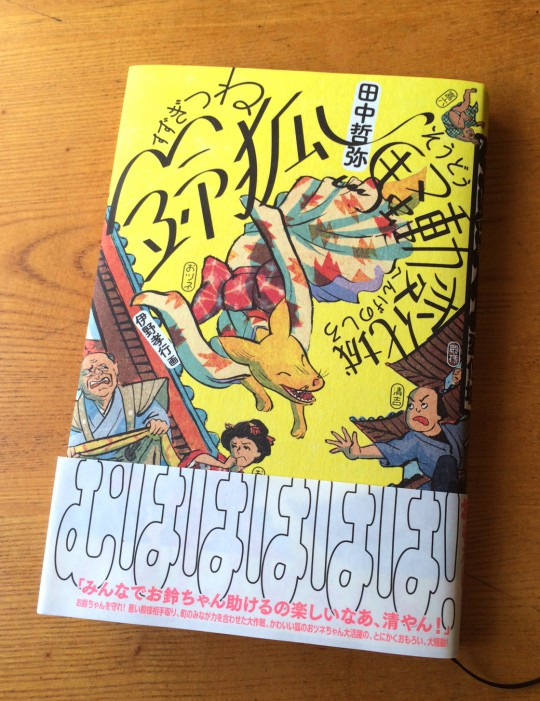

「鈴狐騒動変化城」は福音館書店の児童書ですが、本のどこを探しても〈児童書〉〈対象年齢〉の文字は記されていません。それは、大人が読んでもオモシロイに違いないと思った担当さんがそうしたようです。事実、大人が読んでもオモロいです。今回、わたしも印税契約だから、売らんがためにそう言っているのではなく、事実オモロいのです。

「鈴狐騒動変化城」は福音館書店の児童書ですが、本のどこを探しても〈児童書〉〈対象年齢〉の文字は記されていません。それは、大人が読んでもオモシロイに違いないと思った担当さんがそうしたようです。事実、大人が読んでもオモロいです。今回、わたしも印税契約だから、売らんがためにそう言っているのではなく、事実オモロいのです。 ↑とある超面白い挿絵の〈部分〉

↑とある超面白い挿絵の〈部分〉 ↑とある超面白い挿絵の〈部分〉

↑とある超面白い挿絵の〈部分〉

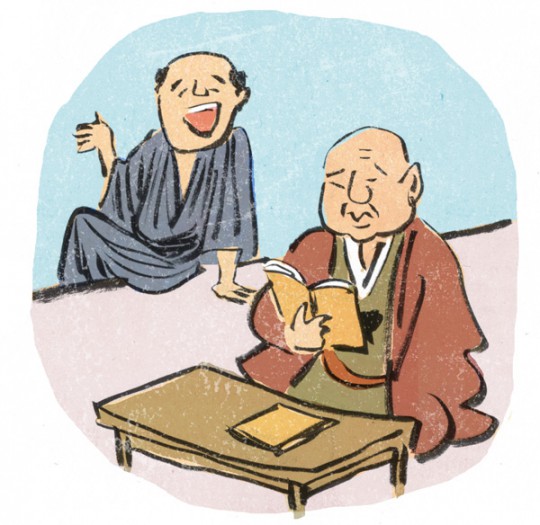

おもしろいということは新しいということです。「鈴狐騒動変化城」をお読みになれば、この本がいままでにない趣向にあふれていることをおわかりいただけるでしょう。「おいおい児童書でこんなことやって大丈夫なのかい?」という部分があるのですが、それは児童書という枠で作っているからはみ出せる部分であります。中村勘三郎丈の言う「型があるから型破りができる」というものです。また、時代劇だからこその設定の自由さもあります。「新しくなければ時代劇じゃない」とわたしは思っております。 ↑とある超面白い挿絵の〈部分〉。この家老がなぜ笑っているか?理由を知ったらきっとびっくりすると思いますよ。

↑とある超面白い挿絵の〈部分〉。この家老がなぜ笑っているか?理由を知ったらきっとびっくりすると思いますよ。 ↑とある超面白い挿絵の〈部分〉。これが悪いお殿様。悪いよ〜。どんなに悪いか読んだらびっくりするよ。

↑とある超面白い挿絵の〈部分〉。これが悪いお殿様。悪いよ〜。どんなに悪いか読んだらびっくりするよ。

読みはじめたときと、読み終わったときに自分の気持がA地点からB地点に動いている。それが感動というもので、作者は読者の意識が自然に変わっていくように仕向ける。この点において田中哲弥さんは天才的な手腕を見せるので、なによりそれを味わっていただきたいです。

町一番の美人のお鈴ちゃんが、お城のわるい殿様にむりやり嫁がされるのをみんなで力をあわせて奪還する、という設定は、あくまでひとつの型であり、型破りのためにあるとわたしは思いました。この「鈴狐騒動変化城」のユニーク(他に類を見ない、という意味)なところは別のところにあります。読んでのお楽しみなのですが、そのユニークさをしっかりと説得力のあることとして伝えるためには、まずキツネのおツネちゃんが、かわいく描けなければいけない。人の語を解するキツネで、野人に近い素朴さと、天然のかわいさがあり、いわゆる化け物でもある。 「かわいー」「なにこの子キツネなん?」このあとキツネはこの二人にいじくりまわされるのだった…。

「かわいー」「なにこの子キツネなん?」このあとキツネはこの二人にいじくりまわされるのだった…。

というわけで、読みたくなりましたかな?ちかごろは便利なもので、ポチッとくりっくすると、数日後にはお家に配達される便利なものもあるらしいですね。「鈴狐騒動変化城」はここからクリックしても手に入るとな!

では、万人にこの芸術が愛されることを願って筆をおこう。さらばじゃ!

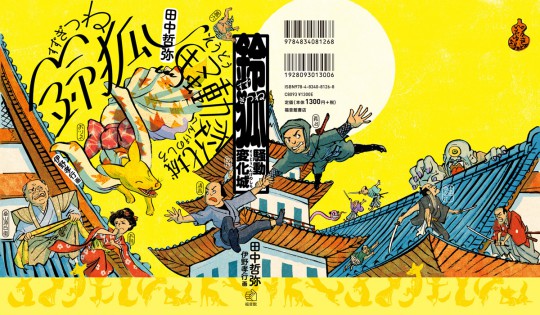

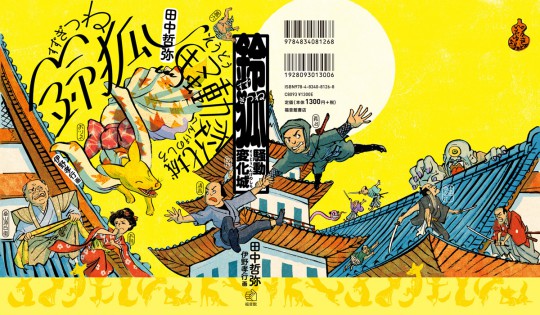

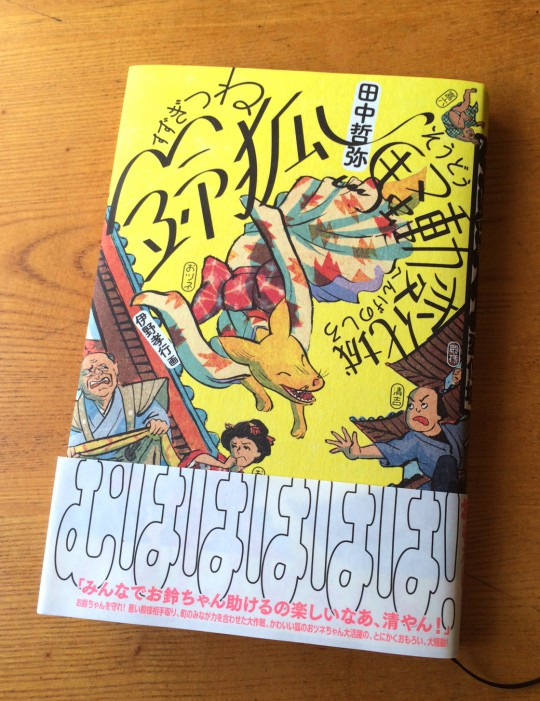

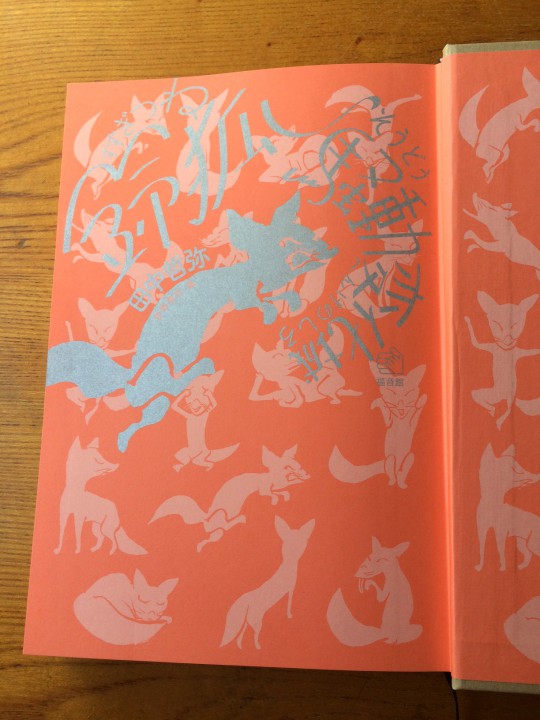

さあ、さあ、お立ち会い。10月8日発売の田中哲弥・著、伊野孝行・絵の「鈴狐騒動変化城」の御披露目でござい!「鈴狐騒動変化城(すずぎつねそうどうへんげのしろ)」はお母様方に信頼される福音館書店がおおくりする現代児童文学の奇書! (カバーはクリックするとでかくなるよ)真昼の月が誘う童話の円月殺法!

(カバーはクリックするとでかくなるよ)真昼の月が誘う童話の円月殺法! 「むはははははは!」奇書をつくることに命をかけるブックデザイナー祖父江慎さん+鯉沼恵一さんによる見事な造本。

「むはははははは!」奇書をつくることに命をかけるブックデザイナー祖父江慎さん+鯉沼恵一さんによる見事な造本。 「好きやなあいう気持は、なんかおもろいことになって楽しいなあ」おツネちゃんのこのひと言は、作者の田中哲弥さんをはじめ、本をつくった我々からのメッセージでもある。出来上がった本を手にとってそのように思いました。

「好きやなあいう気持は、なんかおもろいことになって楽しいなあ」おツネちゃんのこのひと言は、作者の田中哲弥さんをはじめ、本をつくった我々からのメッセージでもある。出来上がった本を手にとってそのように思いました。

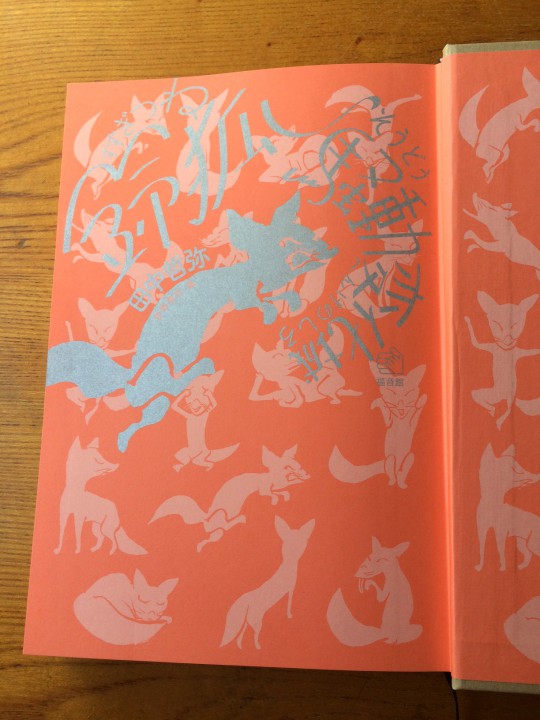

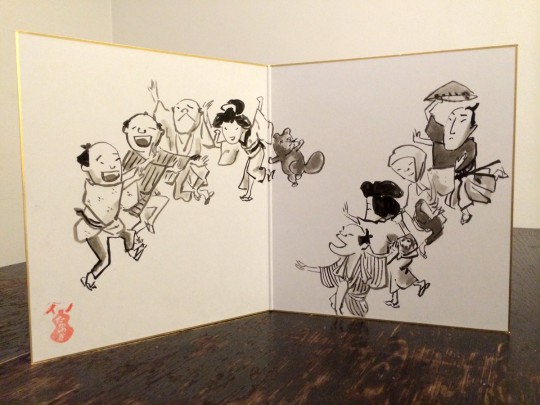

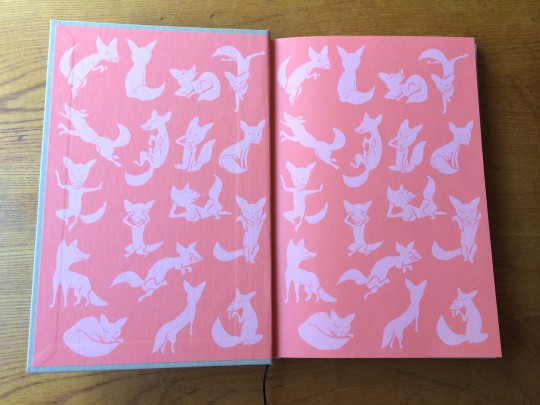

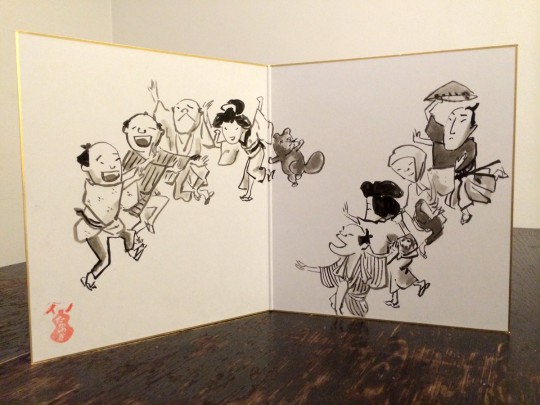

見開きの狐たち。このアイデアは「南総里見八犬伝」本のコレクターでもある祖父江慎さんの事務所で、まさに「南総里見八犬伝」の見返しに犬たちがいたのを見つけてパクったのだ!

見開きの狐たち。このアイデアは「南総里見八犬伝」本のコレクターでもある祖父江慎さんの事務所で、まさに「南総里見八犬伝」の見返しに犬たちがいたのを見つけてパクったのだ!

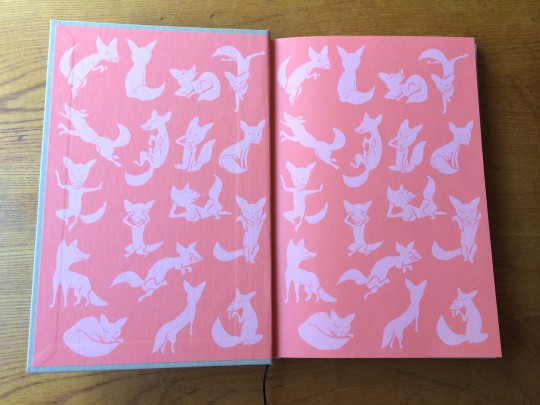

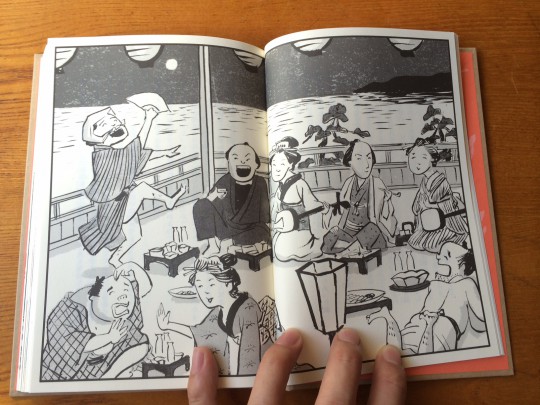

このように挿絵の入れ方もいちいち変えてある。

このように挿絵の入れ方もいちいち変えてある。

以下は、去年の暮れに、わたしに依頼があった時の、編集者岡田望さんからのメールを勝手に引用します。田中哲弥さんの世界をよく言い表わしています。

〈とにかく筋立てが絶品、狐も含めた登場人物たちも魅力的でぐいぐい読まされるのですが、なによりもこの作品はスラップスティックとして一級品です。私は、原稿を読みながら何度も声をあげて笑ってしまいました。まるで、時を重ね、数多の噺家が幾度となく繰り返し上演することで熟成されてきた古典落語のような品格があり、それでいて、少しも古くささを感じさせない、桂枝雀のアヴァンギャルドや志ん朝のモダンを併せ持っているように思います。同時に叙情にも富み、さらには技巧を凝らした文体や見事な描写が笑いを際立たせつつ、作品に一種独特の切れ味を与えています。

なんとか、この作品の持つ叙情性や切れ味、洒脱な味わいと拮抗し、また新たな魅力を引き出してもらえるような、笑いを説明するのではなく、作品に寄り添いながらも自立している(本のできあがりとして、草双紙や御伽草子の絵巻物のようなものをイメージしております)たとえば北斎漫画のような、そんな挿画をと思い、伊野様にご連絡差し上げた次第です。〉

メールにせかされるように、さっそく原稿を読んだわたしは、最後のページをとじて、両眼からあふれでる熱いものをぬぐうことも忘れて、こう思った。「これは絶対に、おもしろくせねばならない…」。

というわけで、来週は50点近くも描いた挿絵について触れたい。この本は稀にしかない傑作なので、明日書店に走るか、アマゾンなどでポチッとな、しても絶対に損はない!

鈴狐騒動変化城 をポチッとな!

購読している新聞の日曜版に「松尾貴史のちょっと違和感」というコラムがあり、毎週楽しみにしている。今週は「江戸しぐさ」への違和感が書いてあった。読み進めると

〈精神科医の香山リカさんから、「江戸しぐさの正体 教育をむしばむ偽りの伝統」(原田実著、星海社新書)という本を読んだかと聞かれて、ずっと釈然としないものを持ち続けていた私は早速本屋で購入した。なるほどそうだったのかという思わず膝を打つような話が凝縮されていて目から鱗、すこぶる面白かった。本書によると、この奇妙な行儀作法の「流儀」が生まれたのは江戸時代ではなく1980年代あたりだとのことらしい。〉

…とある。なんと「江戸しぐさ」は捏造されたものだったのか!近頃は文部科学省や学校まで「江戸しぐさ」を推進している。

じつは、わたしも2、3年前にある雑誌で「江戸しぐさ」の絵を描いたことがある。

「江戸しぐさ」はそのときはじめて知った。今にも通じるというか、通じすぎるマナー内容で、なにか説教臭くて興味をもてなかった。(わたしが江戸時代に興味をもつのは、むしろ現在とはちがう価値観があるからだ。)しかし、とくに疑いをもつこともなく、せっせとイラスト仕事に励んだわけであった。

雑誌が出てから、「江戸しぐさ」の絵をブログにアップすると、仕事の依頼が2件きた。「江戸しぐさ」はわたしに仕事を運んでくるいいネタでもあったわけだ…。

事の真相がわかった今、おおげさに言うと歴史の捏造の手助けをしたようで、申し訳ない。というわけで、今回は自分の描いた絵につっこみを入れることで罪をあがないたい。もちろん参考文献は「江戸しぐさの正体 教育をむしばむ偽りの伝統」である。

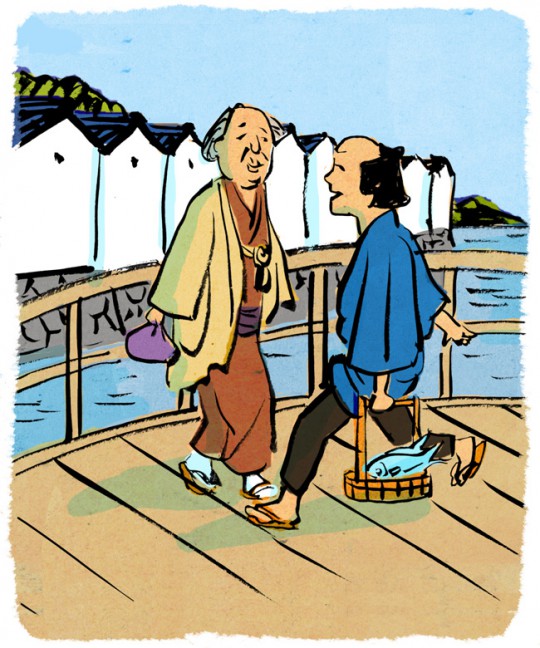

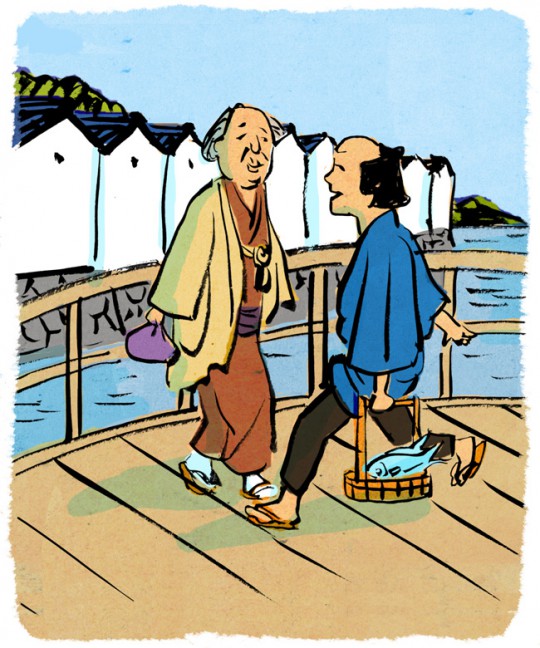

「傘かしげ」雨の日に、お互いの傘をかしげて道を行きかうしぐさ。←江戸末期にようやく傘は庶民にも普及しはじめたが、それでも贅沢品で、ふつうは蓑や笠を雨具としてつかっていた。浪人が内職で傘張りをするのも贅沢品で身入りがよかったからだとか。

「肩引き」「傘かしげ」と同様、気遣いの心を体現したしぐさ。人とすれ違うとき肩をひきながら歩くこと。←見知らぬもの同士、お互い敵意がないこともあらわすしぐさだそうだが、実際、男同士でやってみると体を斜めにし、目配せするのは、かえって威嚇しあっているようにしか見えないという。

「肩引き」「傘かしげ」と同様、気遣いの心を体現したしぐさ。人とすれ違うとき肩をひきながら歩くこと。←見知らぬもの同士、お互い敵意がないこともあらわすしぐさだそうだが、実際、男同士でやってみると体を斜めにし、目配せするのは、かえって威嚇しあっているようにしか見えないという。

「七三歩き」自分の歩く幅を道の三割にしておき、残りの七割は緊急時の時や、他の人のためにあけておくこと。←浮世絵に描かれたどの往来を見ても、人々は勝手気まま、てんでバラバラに歩いている。車社会の常識を江戸時代に適応させたものだろう。 「こぶし腰浮かせ」船に乗るとき後から来る人のためにこぶし一つ分腰を浮かせて席を作ること。←江戸時代の渡し船には腰をかける座席のようなものがそもそもない。船の大きさによっては馬も荷物もいっしょに乗っている。そんな中、乗客は底板にしゃがむように乗っているのだから、腰をすこし浮かせてバスの座席をつめるような動作はおこなわれず、いったん腰をあげたほうが合理的。(わたしの絵では気をきかせて、すでに腰をあげてしまっているが…)

「こぶし腰浮かせ」船に乗るとき後から来る人のためにこぶし一つ分腰を浮かせて席を作ること。←江戸時代の渡し船には腰をかける座席のようなものがそもそもない。船の大きさによっては馬も荷物もいっしょに乗っている。そんな中、乗客は底板にしゃがむように乗っているのだから、腰をすこし浮かせてバスの座席をつめるような動作はおこなわれず、いったん腰をあげたほうが合理的。(わたしの絵では気をきかせて、すでに腰をあげてしまっているが…) 「時泥棒」相手の都合を考えず、家を訪ねるなどして、相手の貴重な時間を奪うことを戒めている。←これには松尾貴史さんの反論が至極まとも。「電話などの普及以降の話であって、とてもではないが江戸時代の発想とは考えにくい」

「時泥棒」相手の都合を考えず、家を訪ねるなどして、相手の貴重な時間を奪うことを戒めている。←これには松尾貴史さんの反論が至極まとも。「電話などの普及以降の話であって、とてもではないが江戸時代の発想とは考えにくい」

たとえマナーとして良いものでも、歴史を捏造したものを根拠にするのはよくない。「江戸しぐさ」で画像検索すると、まず山口晃さんの描かれた素晴らしいポスター画像が出てきて、後の方でわたしの描いたたいそうカンタンな絵も出てくる。ちなみに原田実さんは〈山口画伯は公共広告機構のCMで多数の「江戸しぐさ」イラストを発表したが、そのいずれもが昭和の風俗として描かれているのは興味深い。〉と記している。

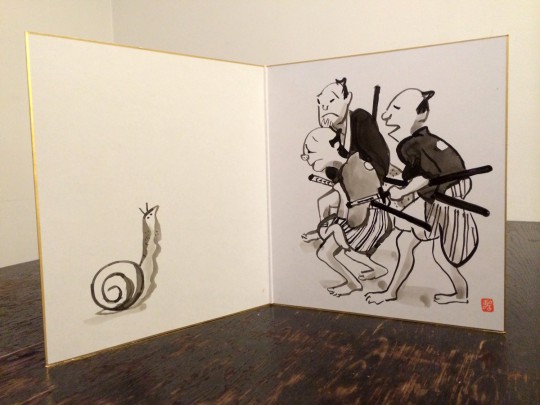

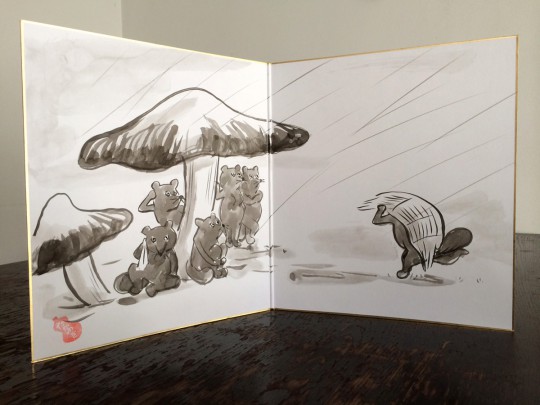

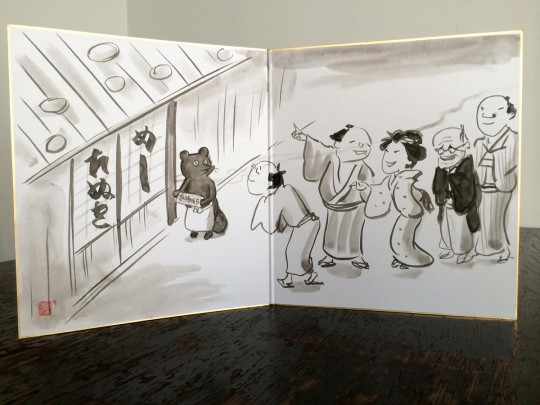

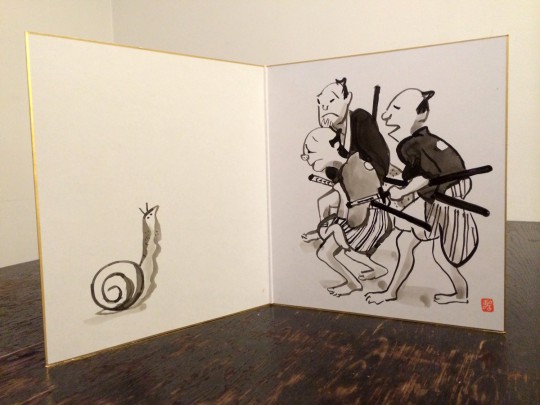

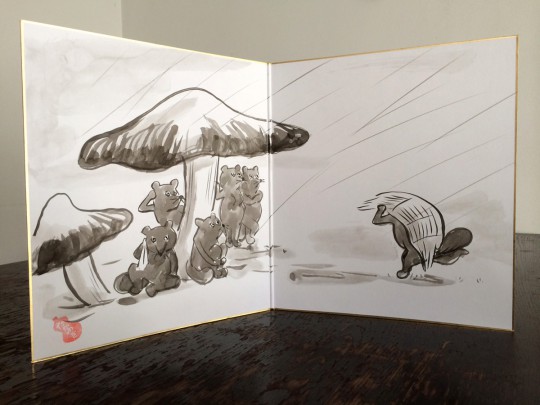

9月26日(金)18時30分から、銀座のリクルートG8でひらかれている「TIS展」のイベントで「TIS夜店」というのがあります。会員有志がG8のロビーにお店をひろげて、いろんなものを売るという催しです。わたしはその係をやっているので、今週のブログはそのお知らせをば。みなさん是非おこしくださいませ。今年は何を売ろうかなと思案にくれていたところ「折りたたみ色紙」なるものを見つけたので、それに絵を描いてみました。クリックすると画像は大きくひろがるでしょう。 作品番号1番「おどり」

作品番号1番「おどり」 作品番号2番「臆病者」(この絵は耳鳥斎の戯画が元になっています。)

作品番号2番「臆病者」(この絵は耳鳥斎の戯画が元になっています。) 作品番号3番「雨宿り」(この絵は竹原春朝斎の絵が元になっていますが、本家はタヌキではなく人間です。)

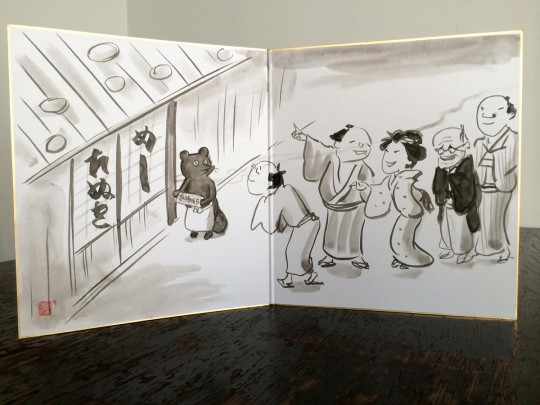

作品番号3番「雨宿り」(この絵は竹原春朝斎の絵が元になっていますが、本家はタヌキではなく人間です。) 作品番号4「めし処たぬき」

作品番号4「めし処たぬき」

さあさ、みなさまおひとつどうですかな?値段はまだ決めてませんが、もちろん「こんなギャラで仕事頼まれたら、断る!」という値段にしておきます。お祭りなんでね。さてもう一種。 この色紙は拙著「画家の肖像」をお買いあげくださったお客さまにもれなく一枚おつけしましょう(限定5部)。この機会にお求めになられますとお得ですよ。

この色紙は拙著「画家の肖像」をお買いあげくださったお客さまにもれなく一枚おつけしましょう(限定5部)。この機会にお求めになられますとお得ですよ。

そんなこんなの秋の小商いのお知らせでした。

出店作家(予定)/あずみ虫、黒田愛里、熊井正、五辻みつる、ささめやゆき、下村勝、チカツタケオ、廣中薫、ミナミタエコ、本秀康、森英二郎、矢吹申彦、山口マサル、山﨑若菜、渡辺浮美生、+(南伸坊、城芽ハヤト、井筒りつこ、櫻井砂冬美、伊藤彰剛、伊野孝行)

※当日の飛び入り参加もあるかもしれません!

時間/18:30~20:30

会場/クリエイションギャラリーG8 入場無料

貞操を汚されて夫に詫びるも離縁

貞操を汚されて夫に詫びるも離縁 戦争で夫亡くした妻 しゅうとめ押しつけられ

戦争で夫亡くした妻 しゅうとめ押しつけられ 子どもに恵まれぬ 夫は別れたいとまで言う

子どもに恵まれぬ 夫は別れたいとまで言う 課長に口づけされ、奥さんも裏切りたくないOL

課長に口づけされ、奥さんも裏切りたくないOL 仕事以外に雑用まで 女性の地位の低さ嘆く英国帰り

仕事以外に雑用まで 女性の地位の低さ嘆く英国帰り 結婚したい50代女性、今更みっともないと妹反対

結婚したい50代女性、今更みっともないと妹反対