今週の更新はお知らせをふたつ。

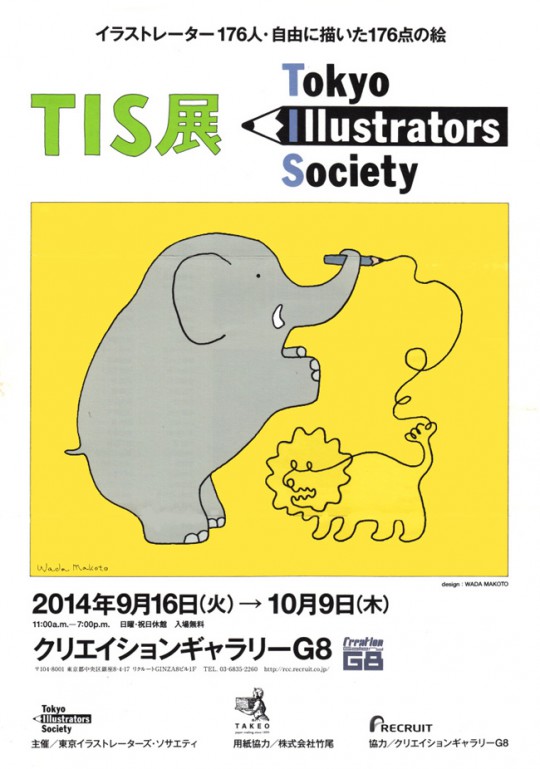

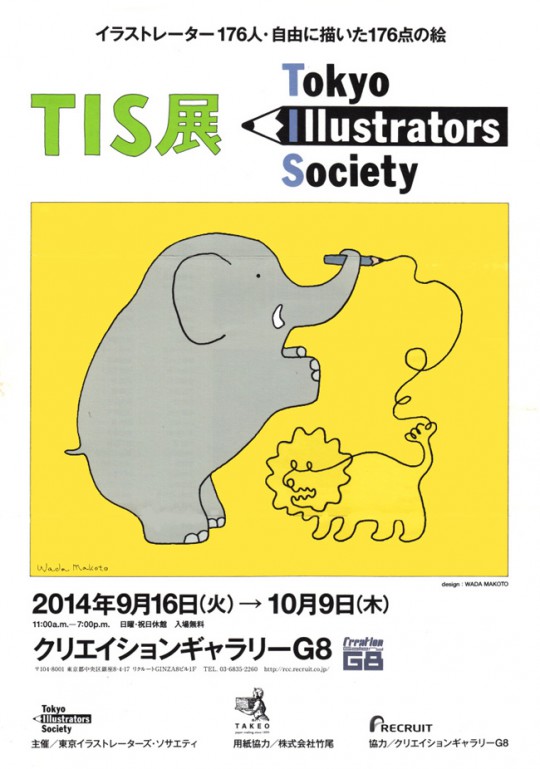

まず、本日9月16日よりはじまる東京イラストレーターズ・ソサエティ主催の展覧会。毎年、テーマをもうけてやっていましたが、今年はテーマなしの自由。イラストレーターはふだんからテーマにあわせて描くことを仕事としてますから、どんなテーマでも合わせる習性をもっています。でも、テーマに合わせることに苦心して、かえってその人の持ち味がでなくなっていることもあるんじゃないだろうか…と展覧会委員は考えました。

1988年に、日本のイラストレーションをリードする作家達によって発足した東京イラストレーターズ・ソサエティ(TIS)は、昨年25周年を迎え、会の顔・ロゴマークも一新しました。

毎年おなじみをいただいているTIS会員による展覧会は、それぞれの最も得意とする技で「イラストレーションの今」を網羅する楽しい展示にいたします。

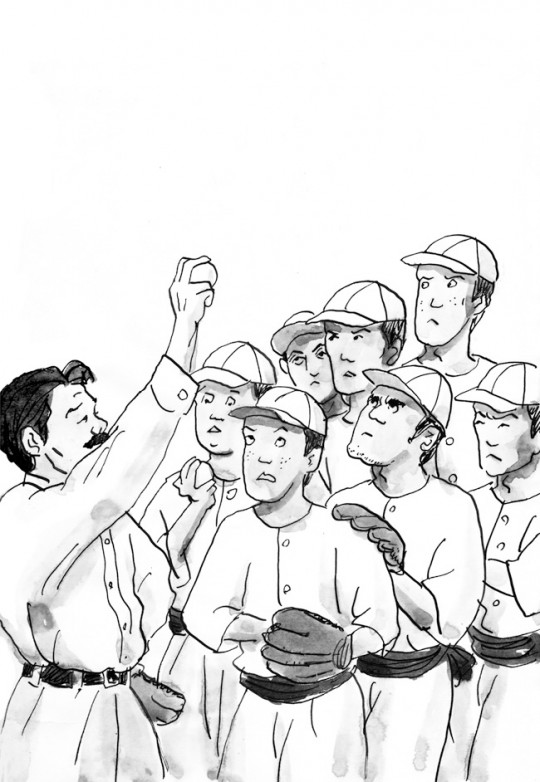

次の四半世紀をスタートした、新しいTISにご期待ください。 これはわたしの出品作ではなくて、会員のみなさまへの参加を呼びかける「お誘い文」につけた絵でございます。馬場VSハンセン。

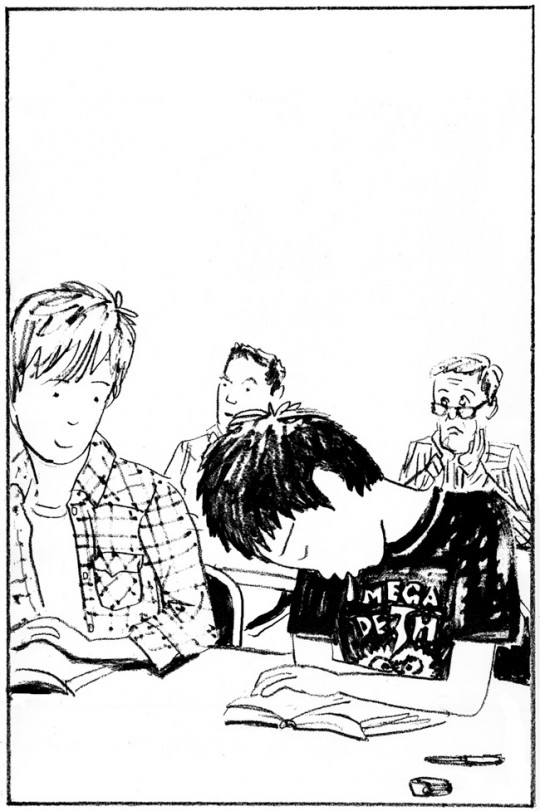

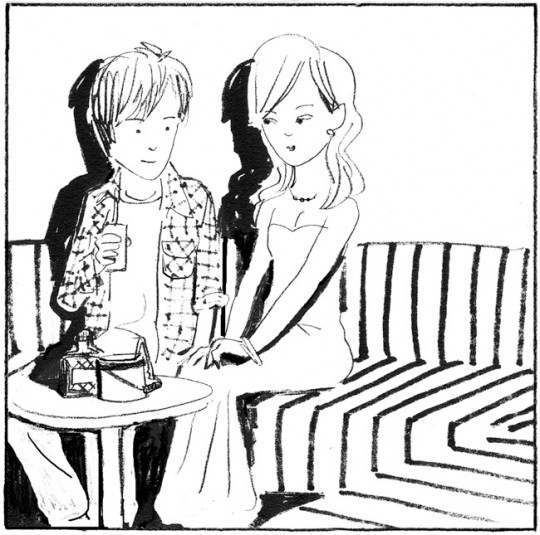

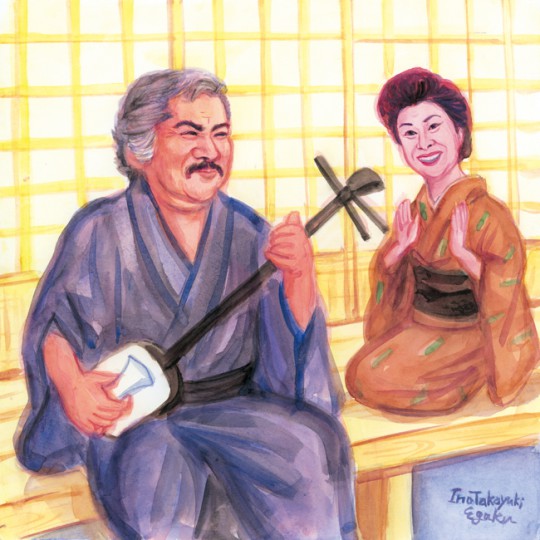

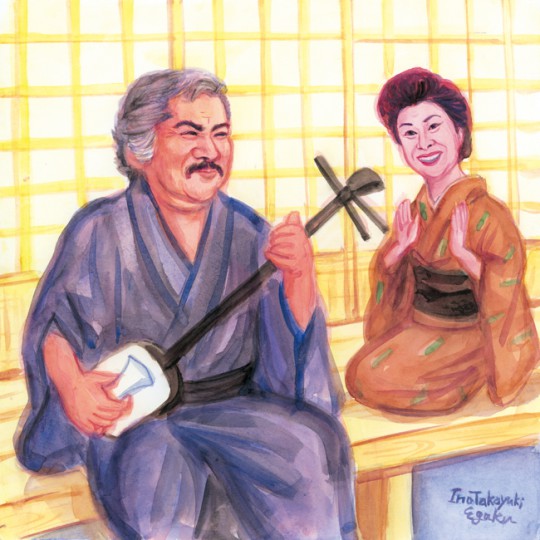

これはわたしの出品作ではなくて、会員のみなさまへの参加を呼びかける「お誘い文」につけた絵でございます。馬場VSハンセン。 これが今回の出品作です。タイトル「東男と京女」。自由に描いていいのだけど、なにが一番自分の持ち味を出せるのかと考え出すと、よくわからない。あまりそんなことを考えるのはよくないのかもしれない。おいおい、最初に言ってることと矛盾している…。

これが今回の出品作です。タイトル「東男と京女」。自由に描いていいのだけど、なにが一番自分の持ち味を出せるのかと考え出すと、よくわからない。あまりそんなことを考えるのはよくないのかもしれない。おいおい、最初に言ってることと矛盾している…。

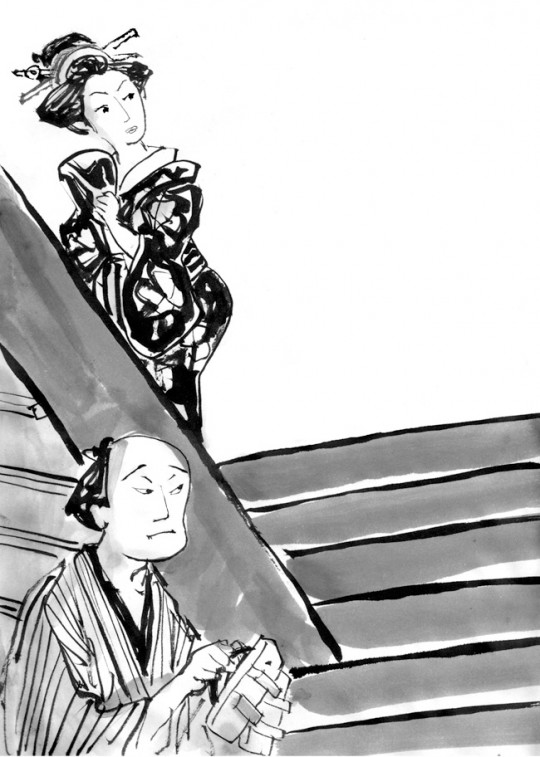

もうひとつのお知らせは、TAN(東京アートナビゲーター)のサイトが更新されました。 江戸アートナビその六。江戸の女性のファッションのお手本は男だった。一筆斎文調 《2代目瀬川菊之丞の柳屋お藤》の巻!

江戸アートナビその六。江戸の女性のファッションのお手本は男だった。一筆斎文調 《2代目瀬川菊之丞の柳屋お藤》の巻!

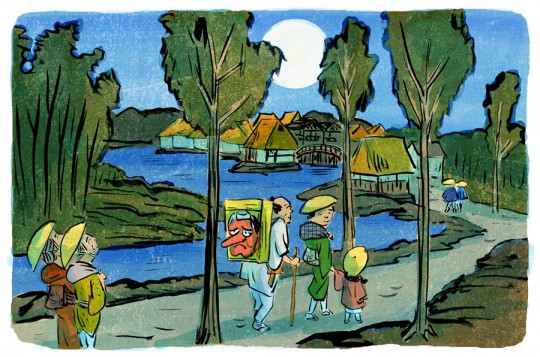

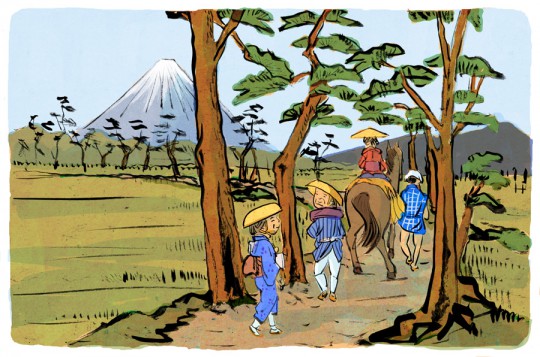

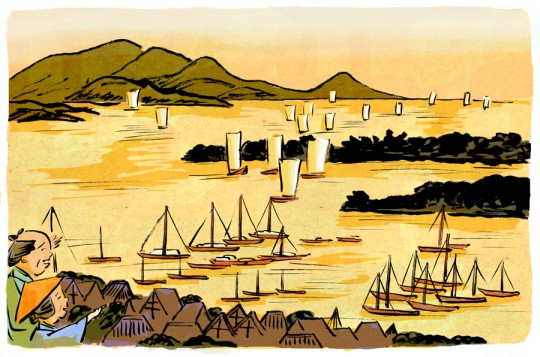

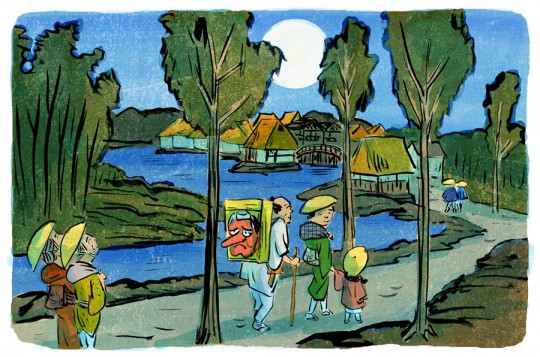

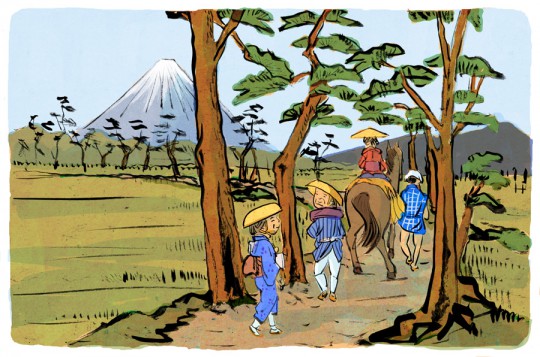

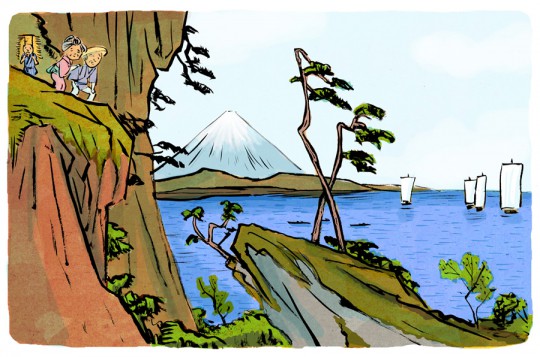

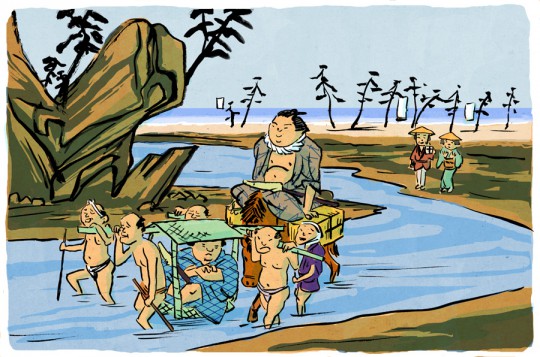

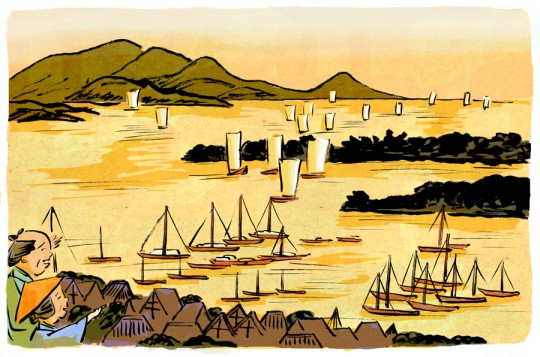

「日本薬師堂」でサプリメントを通販で買うと、いっしょに送られてくるオマケ「東海道五十三次」を描いている。江戸時代の老夫婦が日本橋から京都まで旅をするというコンセプト。絵は広重の「東海道五十三次」を模写(といってもかなりテキトー)してその中に老夫婦が入り込んでいるという具合だ。画像はクリックすると大きくなります。その①では「三島宿」まで進んだので、今回は続き。

ちなみに日本橋から三島まではコチラで見れます↓

孝行ゑがく東海道五十三次その①

「沼津宿 黄昏図」

その①ではぼくが、学生時代に東京から実家まで歩いて帰ろうとした話でつないでいたが、三島からさきは東海道本線に乗ってしまったので、書くべきネタがない。仕方がないので今回は「余は如何にして時代劇好きとなりし乎」でも聞いてもらおうか…。 「原宿 朝之富士」

「原宿 朝之富士」

いや、時代劇好きだなんて言ってマニアックな人間を想像されると困る。時代劇ならなんでも好きかというとあたりまえのことながら全然そうじゃないし。テレビの時代劇でいちばん好きなものをあげるなら『雲霧仁左衛門』(1995年の山崎努主演のものに限る)。これはフジテレビの『鬼平犯科帳』の枠のドラマで、『雲霧仁左衛門』を見てぼくは時代劇で二度目の開眼をした。子供の頃からなんとなく好きだったマゲものを、「絵にしてみよう!」と思ったきっかけだ。 「吉原宿 左富士」

「吉原宿 左富士」

『雲霧仁左衛門』を見たときはカルチャーショックだった。プロデューサーも監督も役者もスタッフも、新しいことをやってる気概で満ちみちている…そんな風に思えたし、実際、同業者からも賞賛をあびたドラマらしい。それなのに最後の2話がオウム事件の特番の影響で放送されないまま、打ち切りのようになってしまった。よけいにぼくのこころはあとを引いた。 「蒲原宿 夜の雪」

「蒲原宿 夜の雪」

『雲霧仁左衛門』の後枠は渡辺謙主演の『御家人斬九郎』だったが、これもおもしろかった。(あの頃の渡辺謙はよかったなー。最終話では自ら監督もやっている)

まだぼくが喫茶店で働いている頃の話だが、あるとき30代の女性二人がカウンターに座った。そのうちの一人がおもむろに「あたしさー、時代劇のなかでいちばん好きなのは〈雲霧仁左衛門〉なんだー」ともう一人の女性に話しかけた。なにか夢でもみている気分だったが、このドラマは確実に若い世代の心もつかんでいたのである。そのとき、ぼくはそのお客には話しかけなかった。控えめな性格なので。

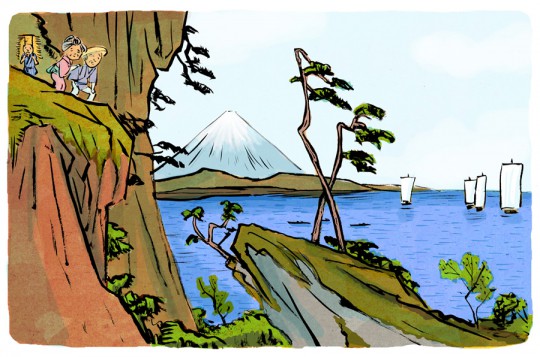

そうそう『雲霧仁左衛門』はその後10年くらいたってDVD化したので、ようやく全話見ることがかなった。 「由井宿 薩埵峠」

「由井宿 薩埵峠」

子供の頃は、昼間にやっている再放送をよくみていた。妹や近所の年下の友だちを集めて鑑賞会をしたこともあったが、みんなきっと忘れているだろう。時代劇の最大の敵はマンネリである。子供の頃に見た数々のドラマもマンネリ化したものだったろうが、そのへんは子供なので新鮮に思えてしまう。うちのとなりに祖父と祖母が住んでいて、おじいさんは北の湖と『座頭市』がことのほか大好きだった。いつもムスッとしていておじいさんとはほとんど会話をした記憶がないが、相撲と『座頭市』はよくいっしょに見た記憶がある。今、相撲と勝新太郎が好きなのは、そのころのすり込みだろうか? 「興津宿 興津川」

「興津宿 興津川」

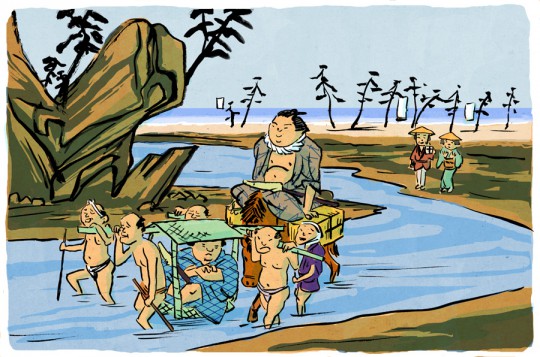

おっと、偶然にも東海道五十三次の絵に相撲取りがあらわれた。それはさておき、さきほどマンネリと書いたが、日本映画の黎明期、目玉の松ちゃん(尾上 松之助)のころから時代劇はい〜っぱい作られてきている。時代劇黄金期の片岡千恵蔵でさえ、すでに「時代劇はマンネリと闘わなくちゃイカン」みたいなことを語っていた。 「江尻宿 三保遠望」

「江尻宿 三保遠望」

時代劇二度目の開眼をしてから、昔の日本映画なども見るようになったが、初期のころのほうがおもしろいものが多い。いや、これは厳選され今に残っているものを見ているからで、当時もつまらないものもいっぱいあっただろう。でもやっぱり、作ってるほうの新鮮さは初期に限るのではないだろうか。伊藤大輔監督、大河内傳次郎主演『御誂次郎吉格子』は無声映画だけど(だから)めっちゃおもしろい。この映画は、友だちから絵コンテに描き戻す作業をたのまれて、描いてあげたことがあるのでよく覚えている。 「府中宿 安倍川」

「府中宿 安倍川」

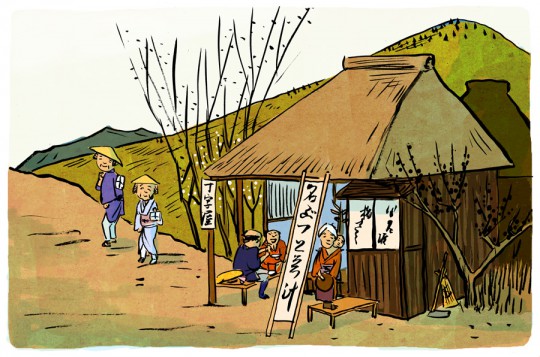

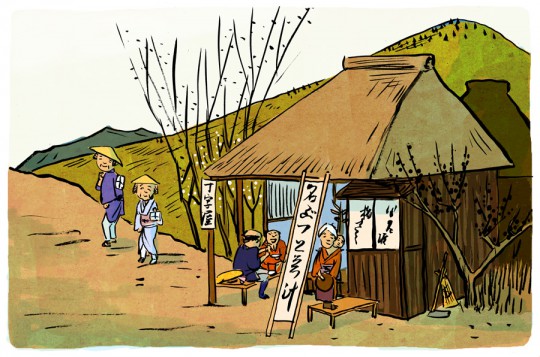

NHKの「タイムスクープハンター」はテレビをつけてやっているとつい見ちゃう。実際の髷がどんなものなのか興味があるし、新しいことに挑戦していておもしろい、というかすごく笑える。実際、やらせるのがすごい。やはり頭の上にはカマボコみたいな髷はのっかっていない。時代劇は様式美だけど、実際は垢じみて乱れていたんだろうな。しかし、相撲取りが大銀杏をきれいに結い上げると、やはり様式美でかっこいい。引退して髷をおとすと、とたんにかっこ悪くなる。やっぱり様式美ということか。 「鞠子宿 名物茶屋」

「鞠子宿 名物茶屋」

ネットには思わぬものがあがっていて楽しめるが、やっぱり映画館で見たい。「神保町シアター」は昔の日本映画ばかりやっていて、いつ行っても年寄りでいっぱい。おどろくほど老人だらけ。プログラムピクチャーというのは、中には傑作もあるし三隅研次監督のような天才もいるけど、まーだいたい退屈なものが多い(しかし昔の映画のセットはすごい。目に焼き付けることができたら挿絵を描くときに大いに役立つのだが…)。快楽亭ブラックさんのように日本のB級映画にメチャくわしい人もいるけど、B級映画を見続けるというのはかなりの偉業だと思う。

(追記)…ガ〜ン!!ブログを見返していたらすでに「東海道五十三次その②」という記事があった!沼津から江尻までは重複してしまった!ボケてる〜。

小学館の「oggi」の2色ページに、モチベーションの高い馬、モチベーションの低いパンダの絵を描いた。もちろん馬とパンダの特集ではない。女性読者様にむけての擬人化だ。 ところで動物だって行動を促す動機を持っているだろうから、モチベーションもあるにはあるとおもうけど…。たとえば、馬が、なんで自分はサラブレッドに生まれなかったんだろうか、チクショウ!よし、今に見ておれ〜!なんてことは決して思わない。また、血統書つきの犬が雑種にたいして優越感を持つこともない。この点は動物に見習うべきだ。

ところで動物だって行動を促す動機を持っているだろうから、モチベーションもあるにはあるとおもうけど…。たとえば、馬が、なんで自分はサラブレッドに生まれなかったんだろうか、チクショウ!よし、今に見ておれ〜!なんてことは決して思わない。また、血統書つきの犬が雑種にたいして優越感を持つこともない。この点は動物に見習うべきだ。 二頭の虎が縄張をめぐって喧嘩をしたとする。負けた方は、復讐をちかって、体を鍛え、技を磨き、知力を高めようとするだろうか?動物の闘いは、天賦の才の差が勝敗を決めるだけであって、修練や工夫がない。この点、人間に生まれてよかったと思う。おわかりだと思うが、ぼくがここに書いていることは「oggi」の記事とはまったく関係のないことで、ただスペースを埋めるために書いていることだ。

二頭の虎が縄張をめぐって喧嘩をしたとする。負けた方は、復讐をちかって、体を鍛え、技を磨き、知力を高めようとするだろうか?動物の闘いは、天賦の才の差が勝敗を決めるだけであって、修練や工夫がない。この点、人間に生まれてよかったと思う。おわかりだと思うが、ぼくがここに書いていることは「oggi」の記事とはまったく関係のないことで、ただスペースを埋めるために書いていることだ。

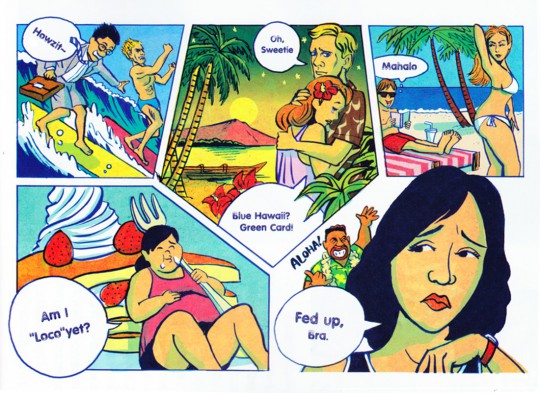

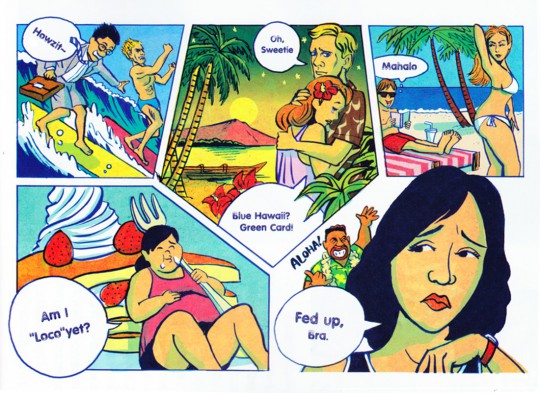

発売したてホヤホヤの「クーリエ・ジャポン」のハワイ特集に絵を描いております。移住1年生たちの”言いたい放題”、ハワイで知った「楽園の裏側」というページを担当しました。 そんな彼らが体験したエピソードを元に漫画にしてみました(クリックすると大きくなります)。フキダシの言葉は編集部作。いろんなシチュエーションを一枚の景色の中に入れて欲しいというオーダーだったんですが、一枚の景色にすると、どうしても手前と奥ができる。奥の方は描写が細かくなってわかりにくいし、各シチュエーションの背景をうまくつなげるのはむつかしい。と、いうわけでオーダーを無視して、コミック形式にしてみました。それに、アメコミっていうのは誰しも一度は描いてみたいもんじゃない?アメコミって様式美だから、真似することが楽しい。でもなぜかバタ臭さが出ないテリヤキ風味にしかならない。ところで、ハワイって全米一家賃の高い州らしいっすよ。

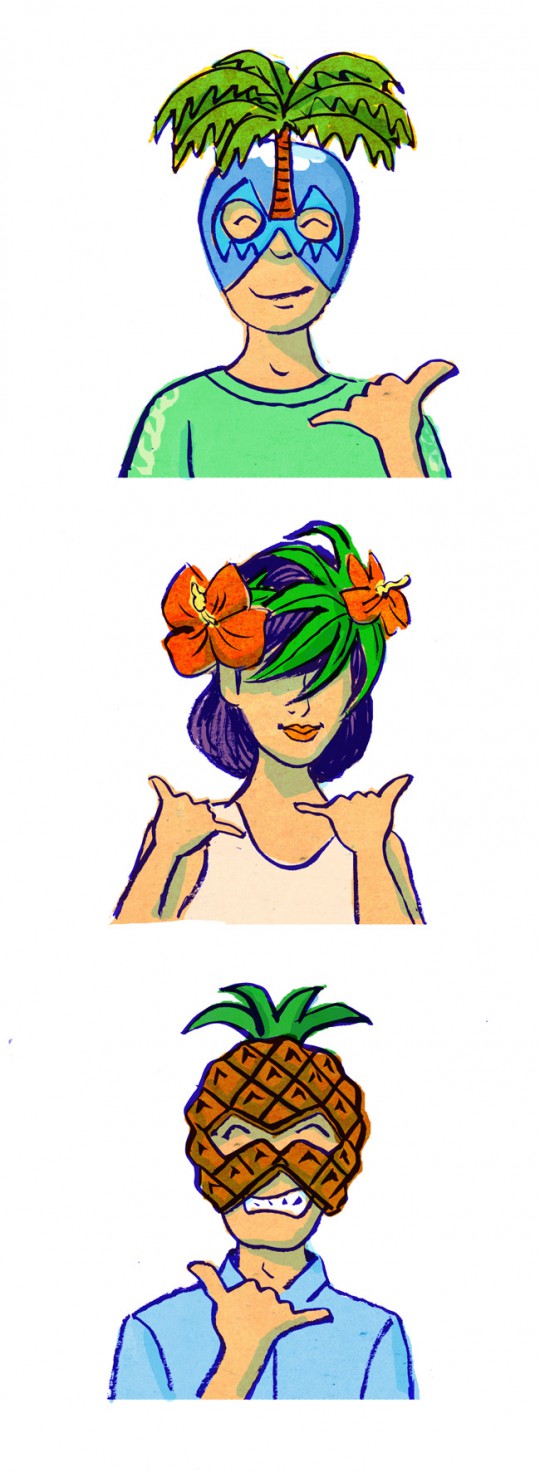

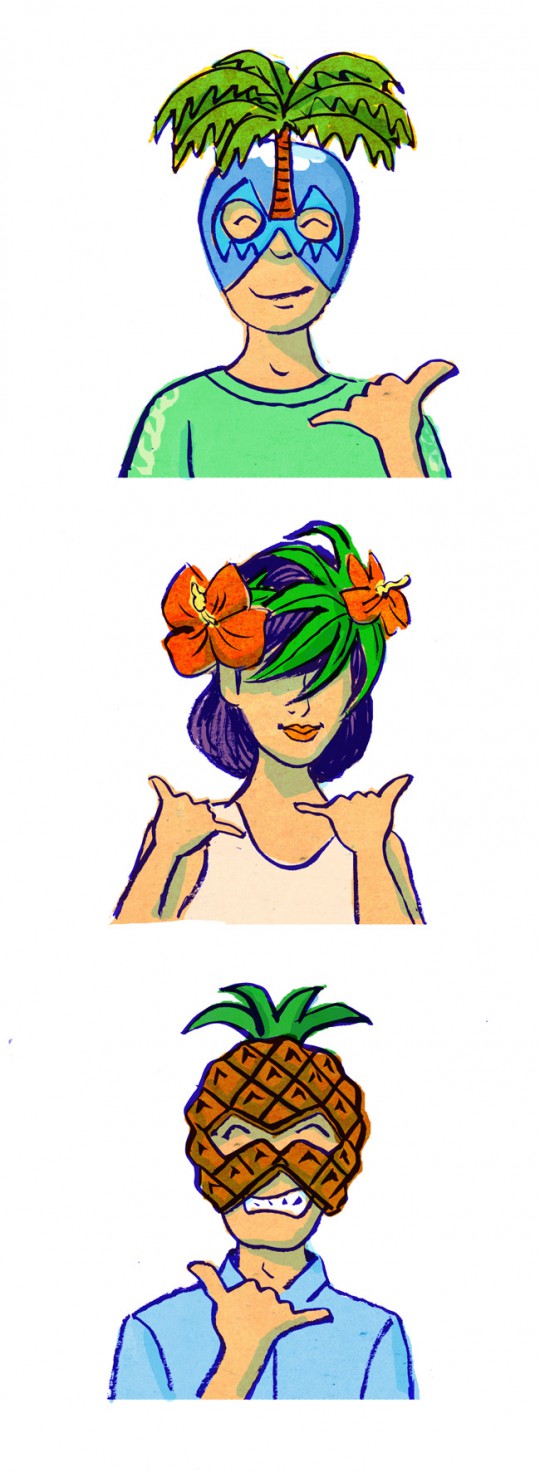

そんな彼らが体験したエピソードを元に漫画にしてみました(クリックすると大きくなります)。フキダシの言葉は編集部作。いろんなシチュエーションを一枚の景色の中に入れて欲しいというオーダーだったんですが、一枚の景色にすると、どうしても手前と奥ができる。奥の方は描写が細かくなってわかりにくいし、各シチュエーションの背景をうまくつなげるのはむつかしい。と、いうわけでオーダーを無視して、コミック形式にしてみました。それに、アメコミっていうのは誰しも一度は描いてみたいもんじゃない?アメコミって様式美だから、真似することが楽しい。でもなぜかバタ臭さが出ないテリヤキ風味にしかならない。ところで、ハワイって全米一家賃の高い州らしいっすよ。 「お金はかかる、人材は使い捨て、周りを見れば日本人ばかり。それでもやっぱりハワイは楽園?現地で働く若者たちがホンネを激白!」という覆面座談会が誌面に載っています。覆面なのでお面をかぶせてみました。

「お金はかかる、人材は使い捨て、周りを見れば日本人ばかり。それでもやっぱりハワイは楽園?現地で働く若者たちがホンネを激白!」という覆面座談会が誌面に載っています。覆面なのでお面をかぶせてみました。 ハワイ永住への近道は現地人との国際結婚。ゲイの人と偽装結婚する強者もいるらしいです。

ハワイ永住への近道は現地人との国際結婚。ゲイの人と偽装結婚する強者もいるらしいです。

ハワイ…ぼくは行ったことがないなぁ。だいたい放っておけば、いつまでも家にいるタイプなので、旅行自体あまりしない。学生時代は沢木耕太郎の本が好きでよく読んでいた。もちろん「深夜特急」もだ。世界中を旅する沢木耕太郎がいちばん好きな場所はハワイと言っていたのが意外だった。南の島はサマセット・モームの世界、ポール・ゴーギャンの世界、そろそろ行ってみたい。

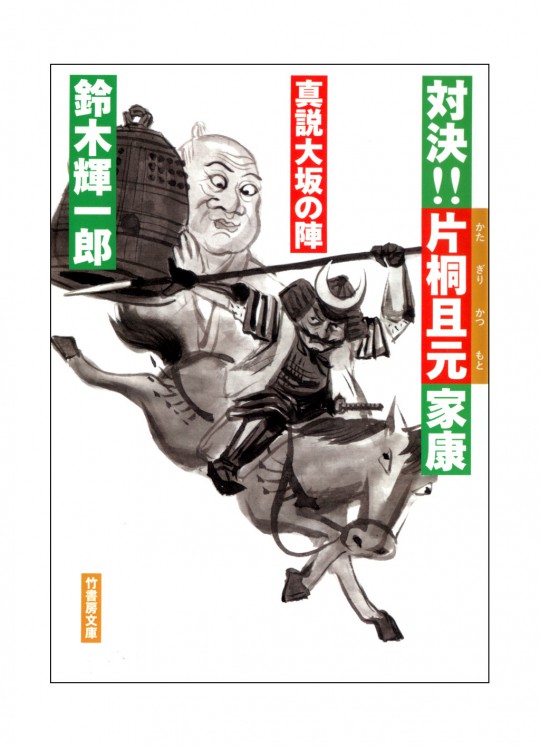

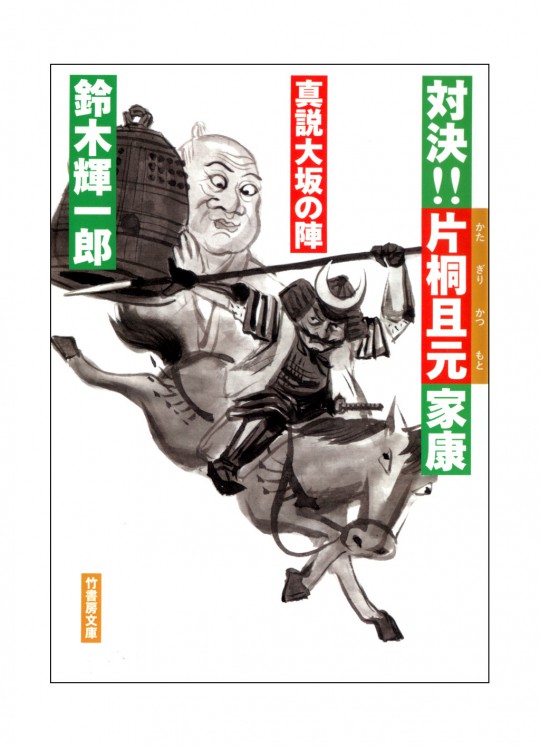

竹書房文庫より発売中の鈴木輝一郎さん「対決!!片桐且元 家康」のカバーを担当しました。

髷ものの絵ばかり描いていると、さぞかし歴史に詳しいのだろうと思われるかもしれないが、ぜんぜん詳しくない。とくにみんなに人気の戦国時代はほんとにくわしくない。小学生のときは大河ドラマが大好きで「獅子の時代」「おんな太閤記」「峠の群像」などを夢中で見ていたが、内容はまったく覚えていない。「おんな太閤記」では西田敏行が秀吉を演じていて、それでかどうかわからないが秀吉のファンになった。小学校の図書館から「織田信長」「豊臣秀吉」「徳川家康」の伝記を借りてきて熱心に読んだが、やっぱり秀吉が一番おもしろかった。なので当時は歴史にくわしいガキだったのだが、残念なことにそこから知識はふえてない。この本の主人公、片桐且元という人も知らなかった。ただ方広寺の鐘銘の中の「国家安康」「君臣豊楽」という文字に家康がイチャモンをつけてきた事件は知っている。あぁ!あの鐘をつくった当事者が片桐且元だったのね。読み方は「かたぎりかつもと」と読む。槍の名人であった。 家康が鐘で片桐且元をとらえようとしている図にした。カバーデザインは日下潤一さん+赤波江春菜さん。日下さんとは10年以上のつきあいだが、去年はじめて単行本のカバーの仕事をした。そして文庫本のカバーはこれがはじめて。世の中のというのは意外にそういうものなんだなぁ。

家康が鐘で片桐且元をとらえようとしている図にした。カバーデザインは日下潤一さん+赤波江春菜さん。日下さんとは10年以上のつきあいだが、去年はじめて単行本のカバーの仕事をした。そして文庫本のカバーはこれがはじめて。世の中のというのは意外にそういうものなんだなぁ。

さて、「江戸アートナビ」が更新されている。

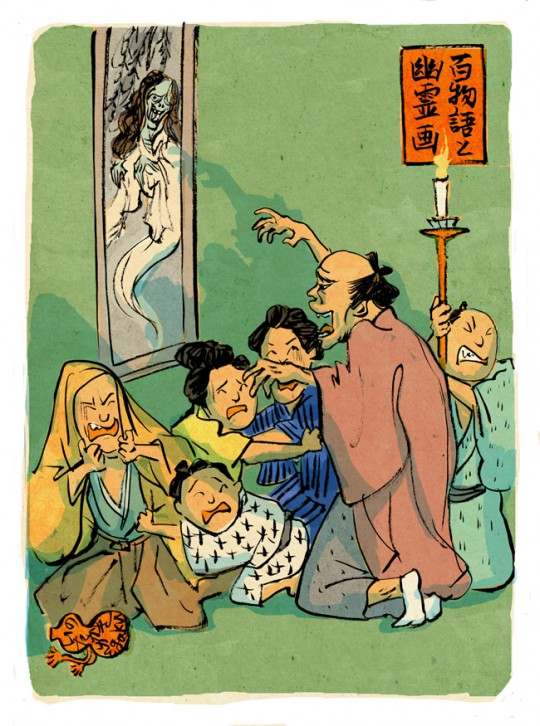

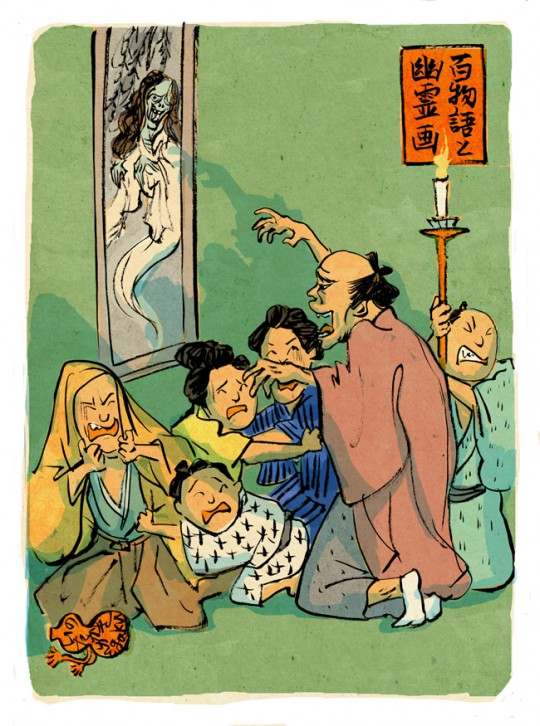

美少女幽霊からたどる日本の幽霊画表現

上記リンクをクリックして、ぜひお読みください。日本の幽霊はなぜ足がないのかご存知ですかな?

今年の夏は「小説現代」の表紙やねんど細工や、幽霊を描く機会が多かったが、たぶんこれで描き納めかな?

これはわたしの出品作ではなくて、会員のみなさまへの参加を呼びかける「お誘い文」につけた絵でございます。馬場VSハンセン。

これはわたしの出品作ではなくて、会員のみなさまへの参加を呼びかける「お誘い文」につけた絵でございます。馬場VSハンセン。 これが今回の出品作です。タイトル「東男と京女」。自由に描いていいのだけど、なにが一番自分の持ち味を出せるのかと考え出すと、よくわからない。あまりそんなことを考えるのはよくないのかもしれない。おいおい、最初に言ってることと矛盾している…。

これが今回の出品作です。タイトル「東男と京女」。自由に描いていいのだけど、なにが一番自分の持ち味を出せるのかと考え出すと、よくわからない。あまりそんなことを考えるのはよくないのかもしれない。おいおい、最初に言ってることと矛盾している…。 江戸アートナビその六。江戸の女性のファッションのお手本は男だった。一筆斎文調 《2代目瀬川菊之丞の柳屋お藤》の巻!

江戸アートナビその六。江戸の女性のファッションのお手本は男だった。一筆斎文調 《2代目瀬川菊之丞の柳屋お藤》の巻!