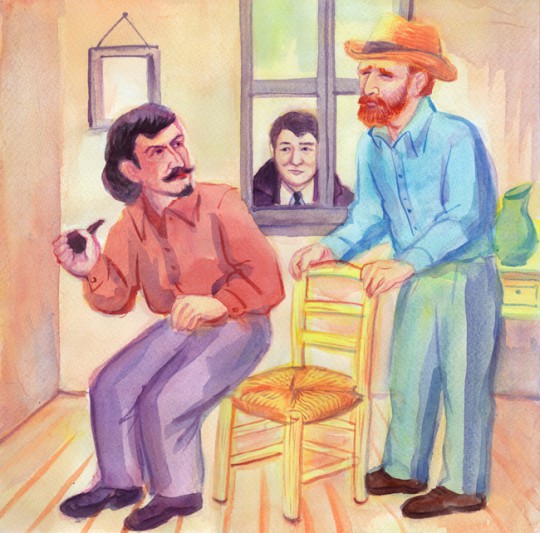

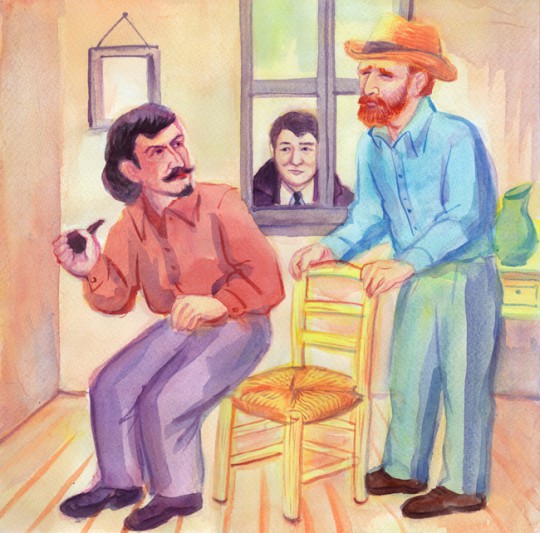

発売中の「イラストレーション」の「宇野亜喜良プロダクト」というコーナーで絵を描かせてもらった。この連載は、宇野さんが「竹尾」(紙の会社)とコラボして、誰かに何かをやらせるコーナーである。今回は寺山修司の4つのアフォリズムに4人の作家(城芽ハヤトさん、花代さん、安藤晶子さんと私)が絵や写真をつけた。わたしは〈 実際、「出会い」はいつも残酷である。しあわせに見える出会いの瞬間も、まさに「別離のはじまり」であると思えば、むなしいものだ。〉というアフォリズムの絵を描いた。 この絵のコメントとして次のような短い文章を載せた。

この絵のコメントとして次のような短い文章を載せた。

〈高校から大学にかけて、ぼくは寺山修司(すでに故人だった)に狂っていた。寺山修司のマネをして全然似合わないトレンチコートを着たりしていた。思い出すとすごく恥ずかしい。宇野さんが選んでくれたこのアフォリズムも覚えている。絵はアルルのゴッホとゴーギャンの出会い。そして寺山修司といえば「のぞき」である。

今回の楽しみはもうひとつある。ふだん水彩で描く時は「マーメイド」を使用しているのだ。マーメイドに描いてマーメイドに刷るとどうなるのか……とてもしっとりしていいかんじだ。〉

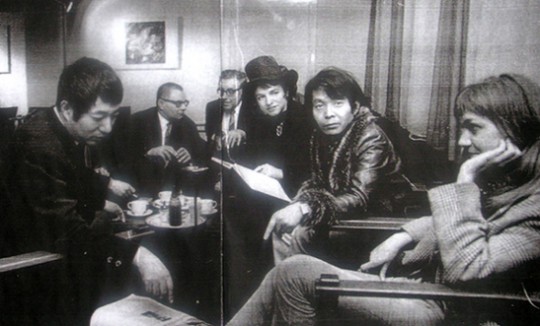

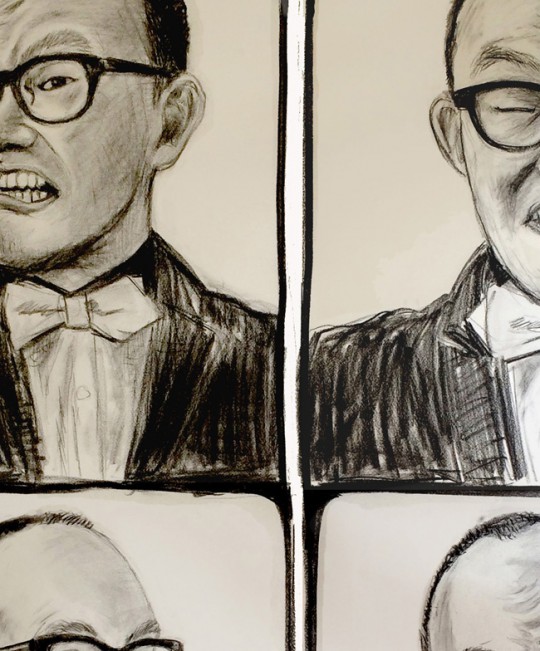

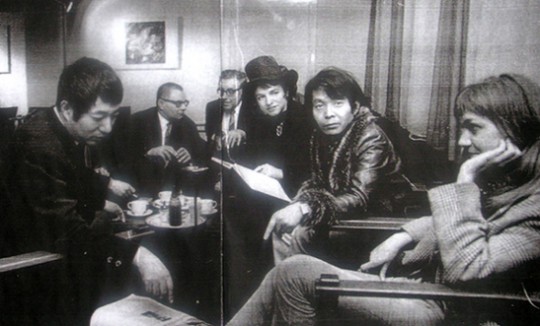

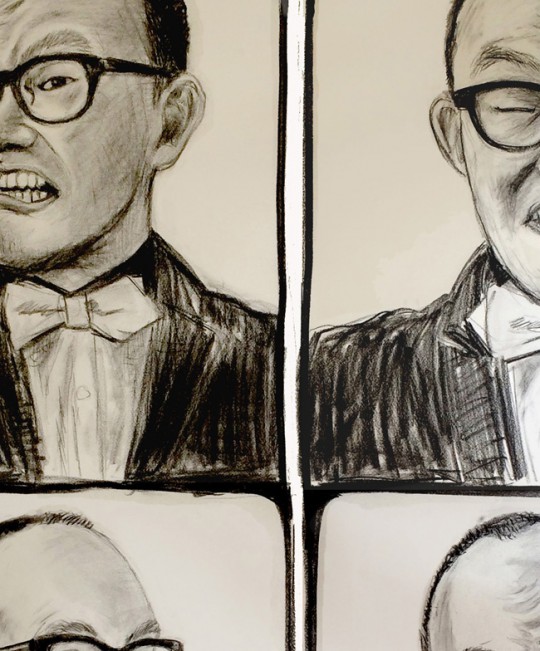

…そう、高校生のときにテラシュウにやられてしまった。ちょうどそのときは寺山修司もいったん忘れかけられていた頃で、著書も文庫本を3冊くらいのぞいてほとんど絶版だった。新聞のテレビ欄で「田園に死す」を見つけたときには、やった!と思った。深夜の放送だったのでビデオ予約して(予約時間を何度も確認した)寝たのだが、野球が延長になっていて、録画は途中で終わっていた。ますますテラシュウへの飢えは高まるのであった。その後、大学で上京すると、さすがは東京、本もあるし、名画座やミニシアターで映画もほとんど見ることができた。大学四年のときだったか、ちょうど没後10年という節目が訪れて、再評価されはじめた。そしたら急に憑き物がおちたように、わたしの寺山修司狂いもおさまってしまった。自分の中でも、ちょっと恥ずかしい青春の1ページとして存在しているので、めくりたくない気もするのだが、今回の企画はまことに感慨深い。宇野亜喜良さんからの依頼ということが、ますます感慨深い。 ネット上から拝借してきた画像だが、この寺山さんと宇野さんの写真は何度も眺めていた。カッコイイ!

ネット上から拝借してきた画像だが、この寺山さんと宇野さんの写真は何度も眺めていた。カッコイイ!

このあいだ、「田園に死す」がyoutubeにあったので久しぶりに見てみたが、やっぱりオモシロイ。小川を雛壇が流れてくるシーンは、俺の血をたぎらせる。

ちなみに、今回、竹尾が提供してくれた紙は「マーメイド」でふだん私も水彩を描くときに愛用している。それはなぜかというと、セツの購買部で売っていたのが「マーメイド」と「タッチ」の2種類で、なんとなく使い慣れていたから。しかし最近は「シリウス」という水彩紙が使いやすい。和紙もそうなんだけど、水彩紙も種類が多くて、自分にマッチするのを探すのにひと苦労する。

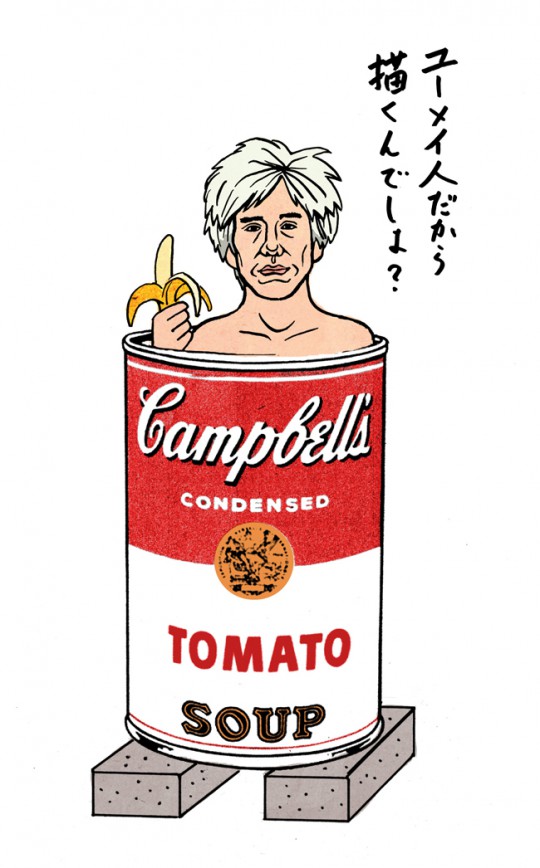

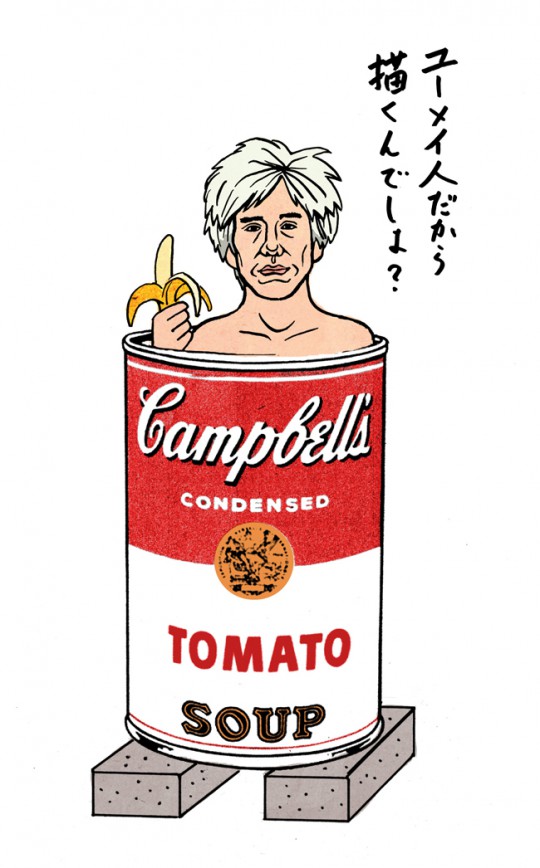

さて、もうひとつ。今回の「イラストレーション」ではTISのページで「肖像権」をあつかっていた。「有名人を描くときにどんなことに注意すればいいのか」という内容。弁護士の先生の回答も載っているが、それはさておく。このページをとりしきっている影山徹さんに好きにコメントしていいよ、といわれたので

〈「風刺」はイラストレーションや漫画にとって、自分たちの出自をたずねれば、かならず出会うものです。とても大切なもののわりにないがしろにされている感じなので、いちど「イラストレーション」誌で大特集して欲しいです。「風刺」というと政治風刺漫画を思いうかべる人がいると思いますが、歌川国芳がやった遊びのように幅広く楽しく考えていいし、和田誠さんのパロディ、山藤章二さんのカリカチュア、南伸坊さんの顔マネもそう。言葉におきかえるのがもったいない絵としてのニュアンスのなかに批評性がある。

そういうのはまさしく「文化」で、作るほうと見るほうに「常識」があるから楽しめることなんです。似顔絵や肖像画は、広告や商売目的に使うような場合をのぞいては、イラストレーションの仕事のなかで自由に描いていいと思います。なにが問題なのかな?「肖像権」があるから描いてはいけない、なんてことがあったらヘンな世の中ですね。非常識だと僕は思います。「法律」も「常識」も文化を背景としてできあがっているものなのに、法律のものさしで文化を測るというのがおかしいと思うからです。〉

とエラそうなことを書いておきました。だって…

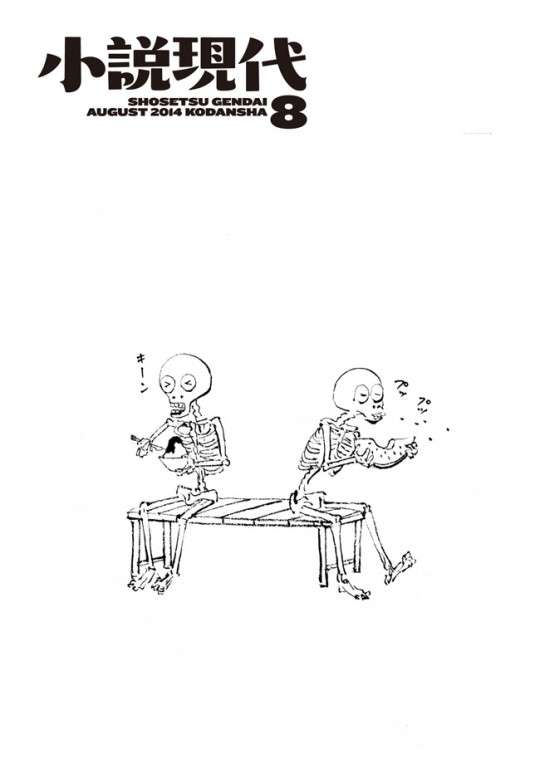

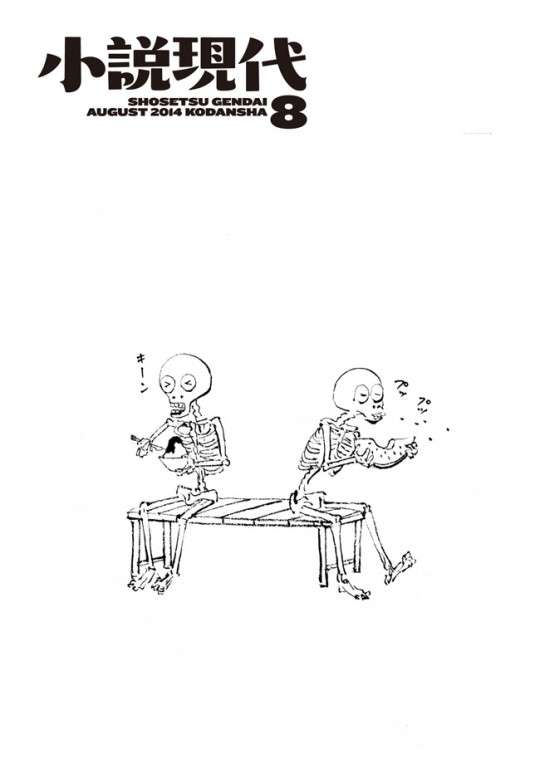

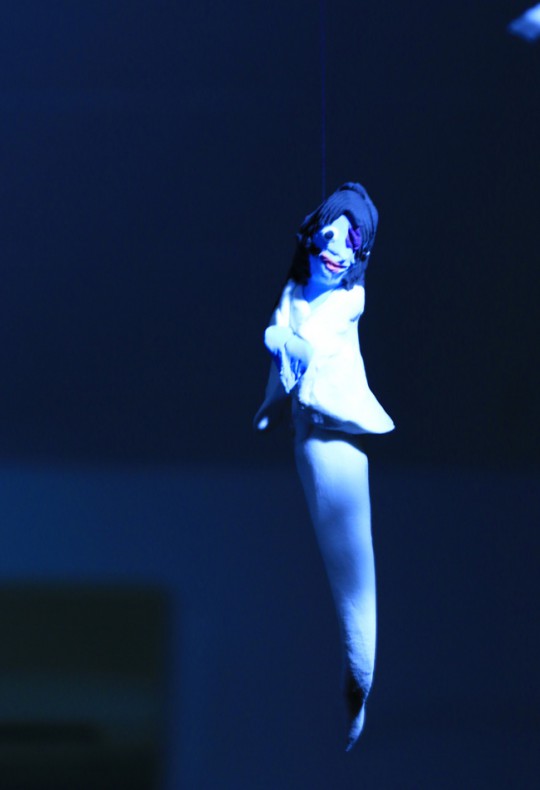

小説現代8月号の表紙と目次、扉の絵を担当しました。4月号に続き二度目の登板。ぼくは毎回「ナンセンス」をテーマに描いています。夏といえばオバケかな?ということでバカバカしいお笑いを一席。 ことわっておきますが、今月の小説現代は怪談特集ではないですよ。だってよく見たら、幽霊たちは笑ってるもん。

ことわっておきますが、今月の小説現代は怪談特集ではないですよ。だってよく見たら、幽霊たちは笑ってるもん。 井戸端会議をしている幽霊は誰だかおわかりですか。井戸とお皿、つぶれた片目…。そう、画面左から、番町皿屋敷のお菊さん、四谷怪談のお岩さん。奥はお菊の仕える家の殿様 青山播磨守、お岩の旦那の伊右衛門です。

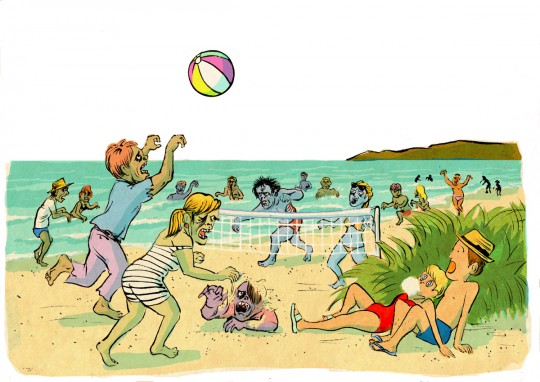

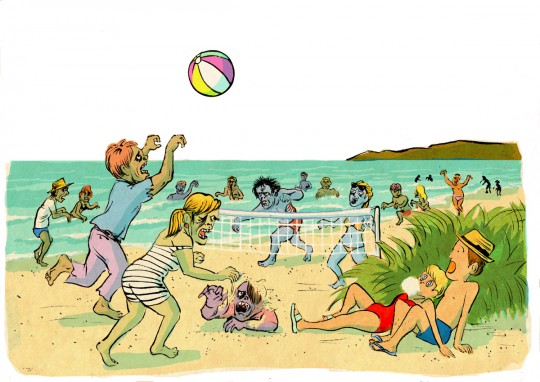

井戸端会議をしている幽霊は誰だかおわかりですか。井戸とお皿、つぶれた片目…。そう、画面左から、番町皿屋敷のお菊さん、四谷怪談のお岩さん。奥はお菊の仕える家の殿様 青山播磨守、お岩の旦那の伊右衛門です。 さてお次ぎは目次にうつりまして、若いカップルがビーチに来てクリビツテンギョウ!ゾンビたちがビーチバレーをしてましたとさ。絵はクリックすると大きくなるので、どうぞ。

さてお次ぎは目次にうつりまして、若いカップルがビーチに来てクリビツテンギョウ!ゾンビたちがビーチバレーをしてましたとさ。絵はクリックすると大きくなるので、どうぞ。 最後は扉。暑いからって冷たいものばかり食べているとお腹をこわすので、注意しないといけないね。……しかし、学校にも会社にも行かなくていい。暑くても汗ひとつかかない。押さえきれない笑い声がほんとうに楽しそう。なにより死の恐怖から解放されているもんなぁ。……どうかんがえたって人間よりお化けのほうがいいよ。わたしも早くお化けになりたい!!

最後は扉。暑いからって冷たいものばかり食べているとお腹をこわすので、注意しないといけないね。……しかし、学校にも会社にも行かなくていい。暑くても汗ひとつかかない。押さえきれない笑い声がほんとうに楽しそう。なにより死の恐怖から解放されているもんなぁ。……どうかんがえたって人間よりお化けのほうがいいよ。わたしも早くお化けになりたい!!

次ぎは12月号の表紙でお会いしましょう!

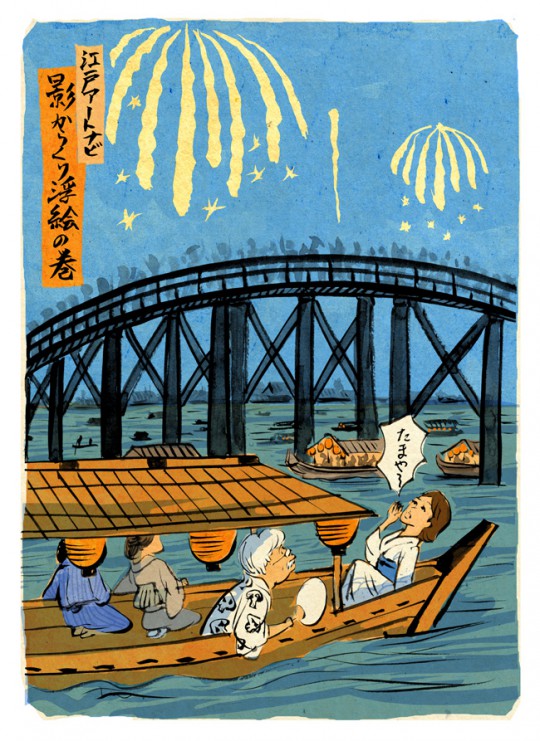

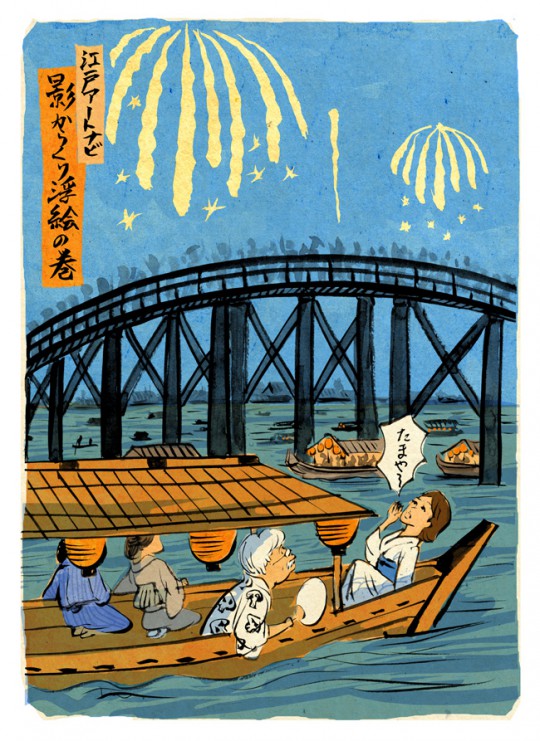

【追記】安村先生の江戸美術ばなし「江戸アートナビ」が更新されていました。今回は「影からくり浮絵」です。 影からくり浮絵(隅田川高尾つるしぎり)の巻はコチラから

影からくり浮絵(隅田川高尾つるしぎり)の巻はコチラから

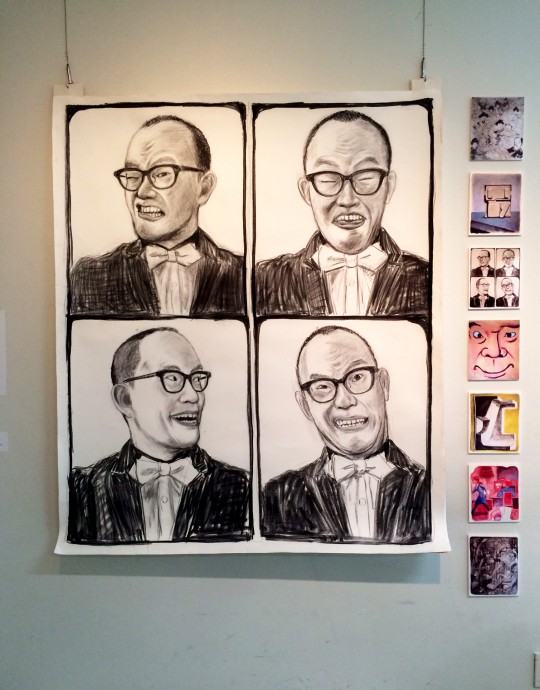

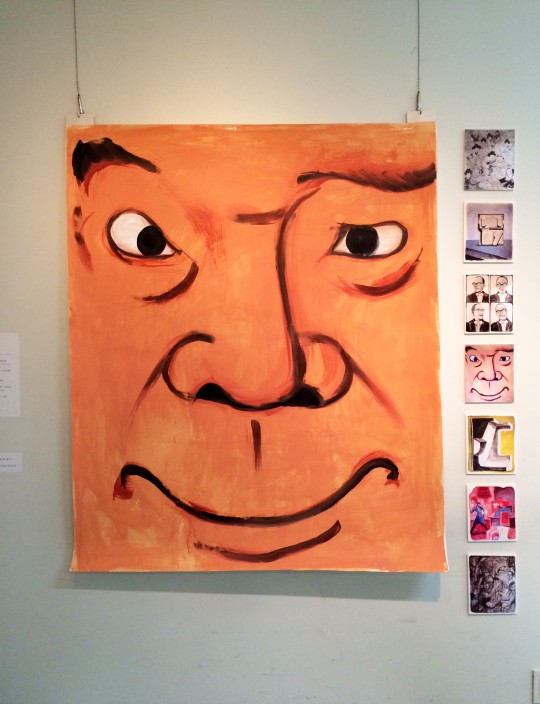

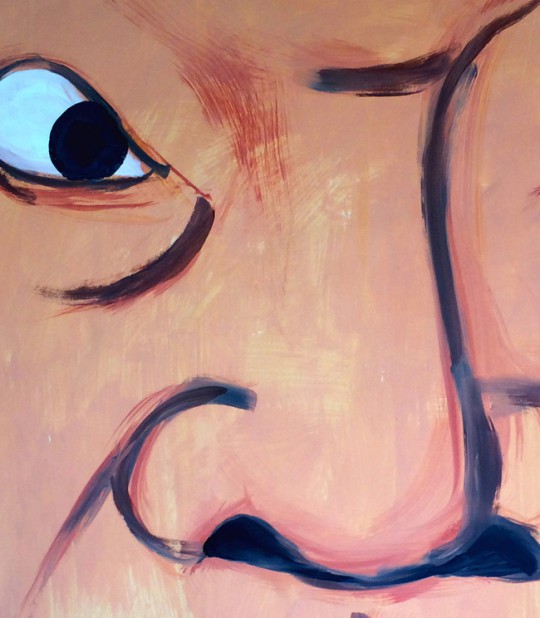

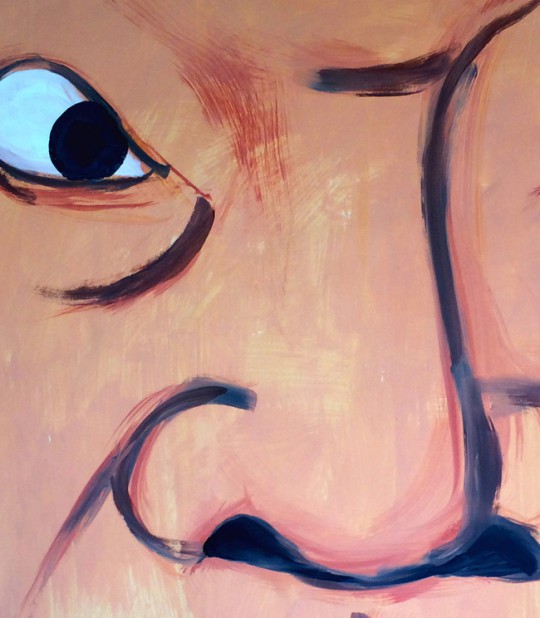

本日7月8日より14日まで、上野の森美術館ギャラリーでおこなわれる「絵を描くはじめ」という展覧会に参加します。美術ジャーナリストの藤田一人さん(「芸術新潮」で「わたし一人の美術時評」をいっしょに連載していた)が企画者で、「100号くらいの大きいエスキースを描いて欲しい」とたのまれた。めったにデカイ絵も描かないし、たまに仕事とはぜんぜんちがうことをやっておくのも何かしらひろうものがあると思って参加をきめた。ふだんの仕事はA4サイズくらいで描いているので(スキャナーがA4だから)100号と聞くとつい身がまえる。なにを描けばいいかな?……ある人に相談すると、「7日あるので7枚描いたらどう?7枚重ねて展示して一日ごとにはがしていくのは」と提案され「ほう、100号の日めくりカレンダーというわけか……おもしろいかも」とすぐに乗った。

シリウスという水彩紙のロールを買ってきた。だいたい100号くらいの大きさが7枚とれる。長押(なげし)にクリップでとめると、ふすま二枚よりは幅がすこしせまい。実際目の前にすると、そんなに大きくかんじない。100号は6畳で描けるサイズだな。筆も大きいのをつかえばそう時間はかからなさそう。

エスキースなんだから壁に落書きするくらいの気分でいきたい。7枚を通してのテーマというのは決めていない、ただ、この大きさで描いてみたいものを描いてみた。いちおう7枚それぞれに制作意図はあるけど、実験というか遊びです。

メンバーは全部で5人。ぼく以外は職業でいえば「画家」の方たちで、イラストレーターは一人だけ。印刷されたりメディアのなかで使われるわけではないが、ある与えられた状況のなかで絵を描く、ということでいえばこれもイラストレーションと言えるかな。べつに無理して言う必要もないけど。「絵」と言えばそれで済みますね。でもイラストレーターは画家の人たちとは筋肉のつきかたが違う。そういうところはちょっと意識してるかもしれない。

7枚重ねてかざってありますが、めくって見てもいいですよ。また、はがした絵も置いてありますので、ご自由に見てください。なんてたって上野だから、ほかに展覧会もやってるし、ぼくの絵がつまんなくても何かしらおもしろいでしょ?上野近辺は。

↓7枚の絵の「部分」をのせておきます。どうぞよろしく。

きのう、搬入に行ってきた。自分ではデカい絵をかいたつもりだったが、他の人は100号とかのレベルではなく、5メートル×3メートルとかそんなかんじのデカさで、クジラの群れの中にマグロが混じっているようだったぜ…。上野の森美術館

きのう、搬入に行ってきた。自分ではデカい絵をかいたつもりだったが、他の人は100号とかのレベルではなく、5メートル×3メートルとかそんなかんじのデカさで、クジラの群れの中にマグロが混じっているようだったぜ…。上野の森美術館

光文社の雑誌「美ST」に自律神経を説明するマンガを描きました。「この仕事をなぜボクに……?」ということは、たまにあることだが、編集者の人もそんなに深く考えてないと思うし、案外「たのみやすいから…」とかいう簡単な理由かもしれない。でも、この人ならこの絵でこんな感じに、というお決まりのパターンより、けっこう楽しめたりするからおもしろい。それに、なんでもやらなきゃ食っていけない零細家業だし…。

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」がある。この二つの神経を交ちゃん、副ちゃんという女性漫才師に見立てて、「自律神経の乱れは美の乱れ」であることを40代女性に啓蒙するマンガである。

以上。ちなみに彼女たちがしゃべってる大阪弁はテキトーです。本場の人が読んだら、エセ関西弁といわれるかも。ぼくは三重県なので三重弁(関西弁の一種)しかしゃべれませんが、こっちで話す機会はほとんどない。たまに三重県の人と出会っても、なかなか三重弁でしゃべらない。三重弁はあまり敬語が発達していないので、使いにくいからかな。そのぶん素朴でかわいらしい、と今では思います。

以上。ちなみに彼女たちがしゃべってる大阪弁はテキトーです。本場の人が読んだら、エセ関西弁といわれるかも。ぼくは三重県なので三重弁(関西弁の一種)しかしゃべれませんが、こっちで話す機会はほとんどない。たまに三重県の人と出会っても、なかなか三重弁でしゃべらない。三重弁はあまり敬語が発達していないので、使いにくいからかな。そのぶん素朴でかわいらしい、と今では思います。

うらめしや〜

うらめしや〜 うらめしや〜

うらめしや〜 うらめしや〜

うらめしや〜 うらめしや〜うらめしや〜うらめしや〜

うらめしや〜うらめしや〜うらめしや〜 うらめしや〜

うらめしや〜 うらめしや〜うらめしや〜うらめしや〜うらめしや〜うらめしや〜うらめしや〜

うらめしや〜うらめしや〜うらめしや〜うらめしや〜うらめしや〜うらめしや〜 うらめしや〜

うらめしや〜