南伸坊さんの絵についての話や文章がおもしろいのは、イラストレーションとアートを垣根なく語ってくれるからだ。自分にとってどうおもしろいのか、なぜおもしろくないのかのアングルがある。そういうときに垣根なんかむしろジャマだ。伸坊さんのアングルを通して絵を見ることは僕にとっても発見があり、ついでに自分のアングルも考えさせられる。

イラストレーションは純粋芸術とはちがう、アートはイラストなんかとはちがう、とふたつに別けて考えることは、職業意識としては便利かもしれないが、不幸のはじまりだと僕は思う。とくに今の時代に、わけることは意味がないんじゃないか。もともとお互いはべつのものではなかった。根っこでつながっていたはずの水脈や養分をふたたびとりもどしたい。自分自身の血の中にはなにが入っているのかを知りたい。ジャンルの壁がなくなった今はそういうことを楽しんでやれる時代になったと思う。……僕はそう思っているので、伸坊さんのように絵を見て語れる人の話が一番おもしろい。

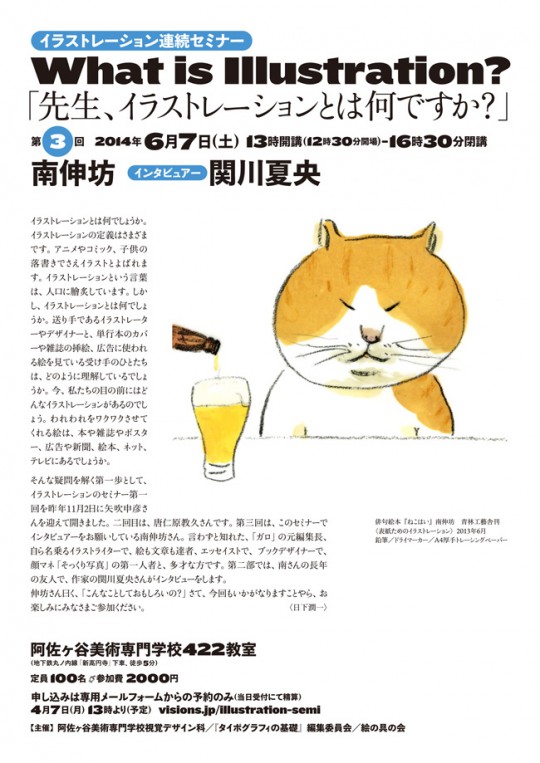

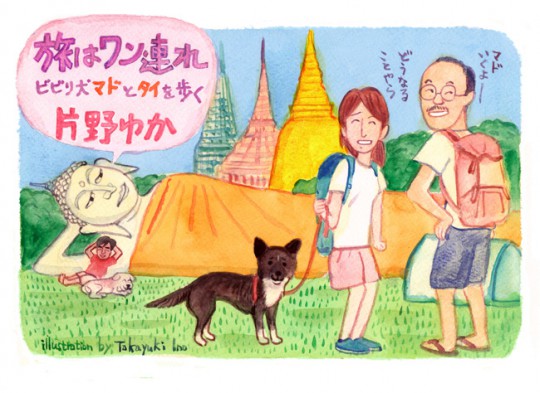

というわけで、イラストレーション連続セミナー第3回のゲストは南伸坊さんです。いままでは伸坊さんがインタビュアーでしたが、今回はゲストにまわり、インタビュアーには作家の関川夏央さんが登場。どんなお話がとびだすのかお楽しみに!

セミナーのお申し込みはコチラをクリック!

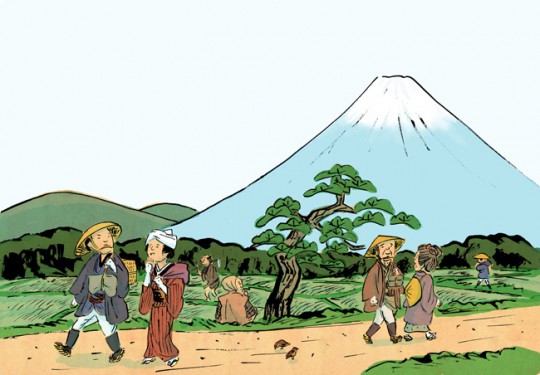

さて、東京アートナビゲーションの「江戸アートナビ」が更新されました。今回は「秋田蘭画」です。秋田蘭画といっても実際は江戸で制作されていた。秋田藩士が描いたからそう呼ばれる。

上は小田野直武の「不忍池図」という秋田蘭画の有名な絵。西洋版画と中国絵画の影響があるが、とくに西洋人に習ったわけでも、中国人に習ったわけでもない。しかも静物画、風景画、写実、遠近がミックスされた江戸美術。このバランスが不思議な感覚をあたえてくれる。ヘンな絵だ。実際外国人に直接教えを請えば、このような絶妙な味は出ないだろう。

ついでにこれは推測にすぎないが、秋田藩士、小田野直武と彼の殿様である秋田藩主、佐竹曙山はボーイズラブの関係にあったのではないかとの説もあるみたい。 この連載の担当の佐久間さん(女性)はボーイズラブには目がない人で、この絵につけたキャプションが笑える。ぜひ、下記をクリックして一読を!秋田蘭画、江戸絵画史上わずか7年の奇跡 監修/安村敏信先生

この連載の担当の佐久間さん(女性)はボーイズラブには目がない人で、この絵につけたキャプションが笑える。ぜひ、下記をクリックして一読を!秋田蘭画、江戸絵画史上わずか7年の奇跡 監修/安村敏信先生

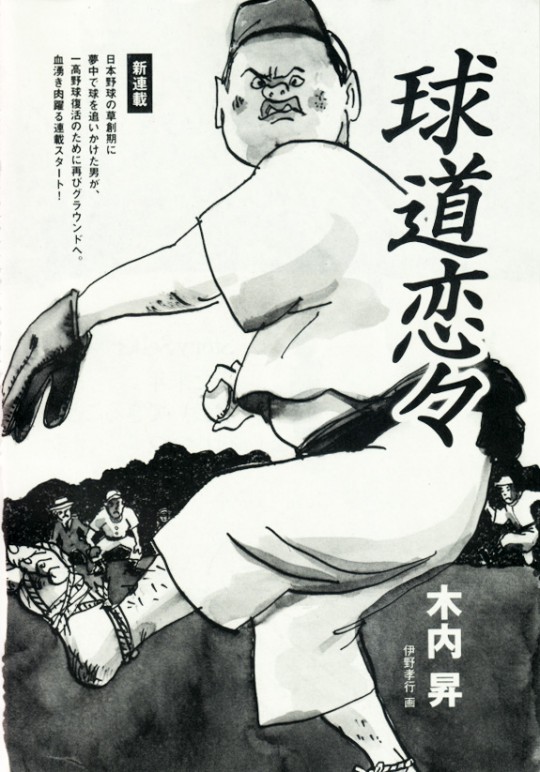

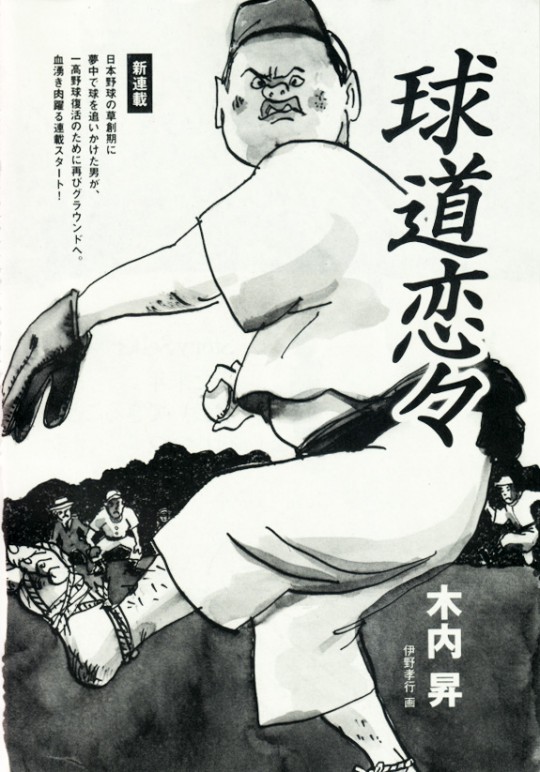

「小説新潮」ではじまった木内 昇さんの「球道恋々」に挿絵を描いています。編集者の小林さんと下高井戸の「ぽえむ」で打ち合わせをしたあと、家に帰って読みはじめたのだが、あまりにおもしろかったので興奮して小林さんにこんなメールを送ってしまった。

「すごくおもしろいですね!新しいものの誕生にたちあっている喜びにひたりました。 野獣のような選手、高校野球の黎明期はこんなだったかもしれない。 木内さんの独創力にしびれました。明治時代の高校野球というアイデアがすばらしく、今みたいな世の中でもまだまだおもしろいことはつくれるんだなーという「勇気」をもらいました。 よくスポーツ選手が口にする「勇気を与える」なんて言葉はおしつけがましくてキラいなんですけど、読むスタミナドリンク、この小説は元気になります。」  明治時代の高校野球の話で、一高(旧制第一高等学校。東大教養学部などの前身)と三高(旧制第三高等学校。京都大学総合人間学部などの前身)の試合から始まる。 現在の六大学野球の東大は弱小チームなわけだが、明治時代においては強かったようだ。当時のユニフォームというのがスゴイ。ベルトのかわりに兵児帯をしめている。これは木内さんの作り話ではなく史実である。絵に描いた投手は三高の通称「鬼菊地」というヤツで、なんと足には荒縄を巻きつけている。スパイクのすべりどめのかわりだろう。ちなみに他の選手は地下足袋である。 明治時代の高校球児のキャラの濃さは、往年のスポ根まんがにも匹敵するが、ぼくは山田風太郎の「警視庁草紙」などの明治ものが大好きで、明治時代というめちゃくちゃな時代を背景にしたからこそできるめちゃくちゃな感じがたまらない。デタラメなわけではなく事実があって、そこから想像力で遊ぶおもしろさ。「球道恋々」も明治時代の高校野球を題材に、こちらの想像力をおおいにかきたててくれる。きのう、第二回の原稿が届いたので楽しんで読みたい。

明治時代の高校野球の話で、一高(旧制第一高等学校。東大教養学部などの前身)と三高(旧制第三高等学校。京都大学総合人間学部などの前身)の試合から始まる。 現在の六大学野球の東大は弱小チームなわけだが、明治時代においては強かったようだ。当時のユニフォームというのがスゴイ。ベルトのかわりに兵児帯をしめている。これは木内さんの作り話ではなく史実である。絵に描いた投手は三高の通称「鬼菊地」というヤツで、なんと足には荒縄を巻きつけている。スパイクのすべりどめのかわりだろう。ちなみに他の選手は地下足袋である。 明治時代の高校球児のキャラの濃さは、往年のスポ根まんがにも匹敵するが、ぼくは山田風太郎の「警視庁草紙」などの明治ものが大好きで、明治時代というめちゃくちゃな時代を背景にしたからこそできるめちゃくちゃな感じがたまらない。デタラメなわけではなく事実があって、そこから想像力で遊ぶおもしろさ。「球道恋々」も明治時代の高校野球を題材に、こちらの想像力をおおいにかきたててくれる。きのう、第二回の原稿が届いたので楽しんで読みたい。

みなさんこんにちは!本日(4/22)夜の9時から「レポTV」に出演します。TVといっても地上波ではありません。BSでもありません。USTREAMという動画配信です。でも「レポTV」って言いはっているからTVでオッケーオーライ!

「レポTV 北尾トロアワー with えのきどいちろう」ということで北尾さんとえのきどさんが毎回ホストをつとめていらっしゃいます。本日はゲストに南伸坊さんとわたしが出演します。

(※放送が終わったので、今はYOUTUBEにアーカイブとして上がってます。当日は、えのきどいちろうさんがお風邪で出演はせず、外野から見守ってました。「レポTV 2014.4.22 えのきどは見ていた(やりづらい)YOUTUBE版」はコチラ!)

レポTV 北尾トロアワー with えのきどいちろうUSTREAMはコチラ!

そのまえにまず「季刊レポ」という雑誌があります。編集人が北尾トロさんです。奥付には「レポ4つの約束」と題された文章が入っています。

1、「レポ」は編集人、北尾トロから読者への超分厚い手紙です!

2、読んでも人生の役に立たないノンフィクションが満載です!

3、ジャーナリスト魂とは無縁の、マニアックな視点、とぼけた風味、イイ腰の引け具合、を大事にします!

4、定期読者には毎月、何かがポストに届きます!

「レポ」はすでに15号、巻を重ねて、そのうち5、6冊はSOLDOUTになっています。

「季刊レポ」のサイトはコチラ!

最近「レポTV」のアーカイブがYOUTUBEにもアップされたようで、わたしも何本か見ましたが、これは傑作だなーと思ったのは、いとうせいこうさんがゲストの回。前半は通信空手の話(これがレポ的で実にくだらなくてオモロい)で、後半うってかわってマジメな最近の雑誌にたいする批評(レポはこういう危機意識をもって作られたんだと納得)が胸を熱くする。

レポTV 2012.2.21 いとうせいこう生登場!

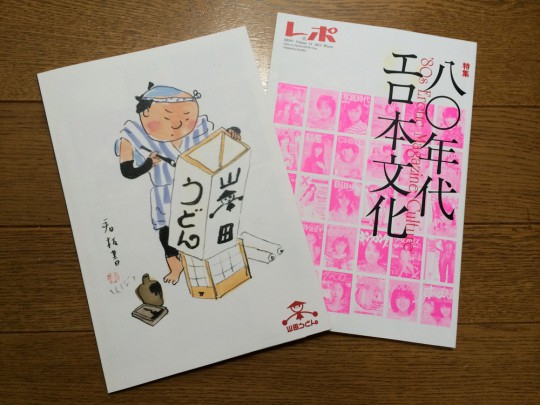

わたしはなんで呼んでもらったかというと、「レポ」は「山田うどん」が援助していて4号前くらいから表4にイラストレーションで「山田うどん」の宣伝を入れているんです。わたしは次号の表4の絵を伸坊さんから紹介されて描くのです。宣伝といっても「まったく好きに描いていいです!」といわれてますけどね。

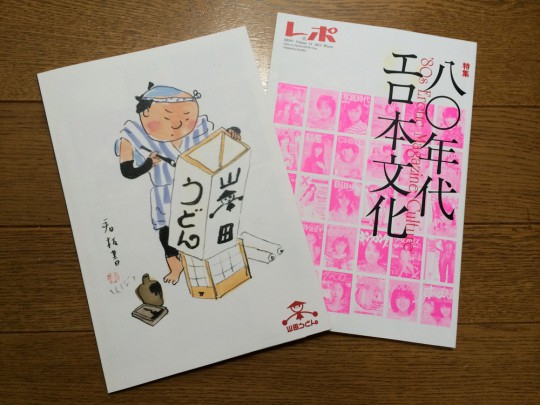

南伸坊さん描く「山田うどん」(15号掲載)と14号「特集 80年代エロ本文化」の表紙

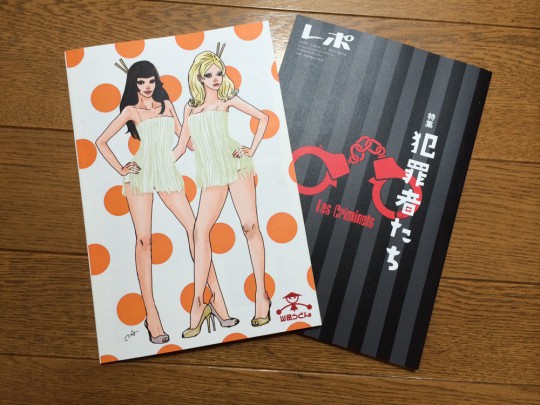

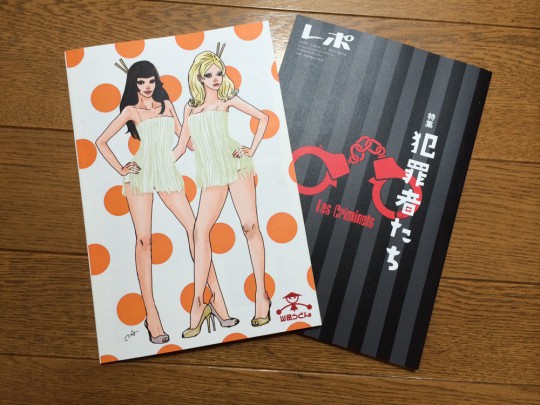

やまだないとさん描く「山田うどん」ドレスがうどんで割り箸の髪飾り(14号掲載)と15号「特集 犯罪者たち」の表紙

東京都歴史文化財団がやっている「トーキョー・アート・ナビゲーション」というサイトで連載がはじまりました。安村敏信さんが1年かけて、東京に関係する江戸美術を紹介していきます。安村敏信さんは、ついこのあいだまで板橋区立美術館の館長をしておられました。板橋区立美術館は都内でもっとも不便な美術館として有名ですが、美術館の前に「不便でごめん」「素通りしないで」という垂れ幕がさがっていて、思わず笑みがこぼれます。とにかく不便な分、おもしろい展示にしようと工夫がなされている。それをやってたのが安村さんなわけです。

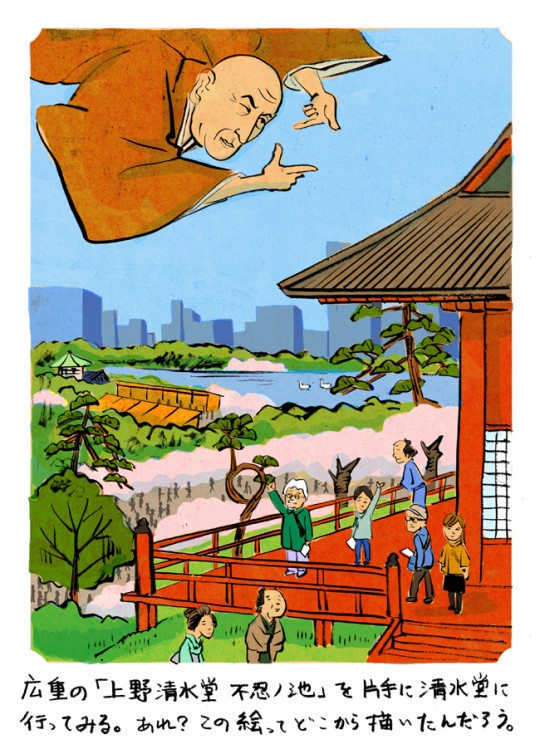

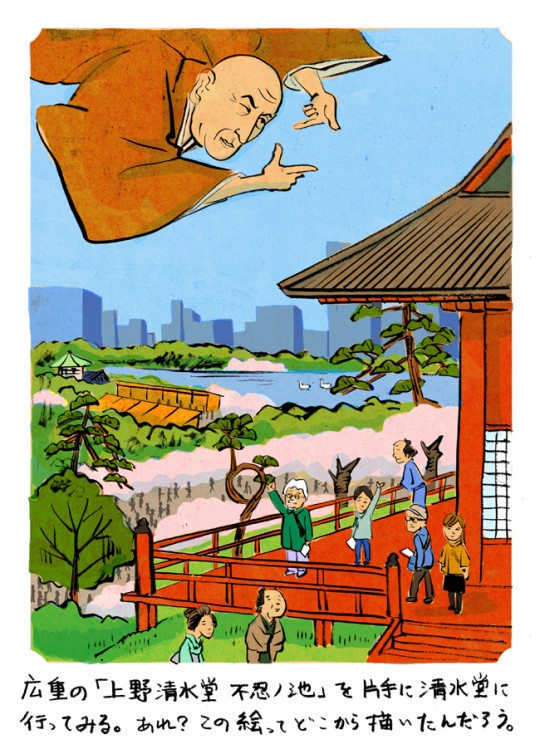

第1回目は歌川広重の《名所江戸百景 上野清水堂不忍ノ池》です。サイトはコチラです

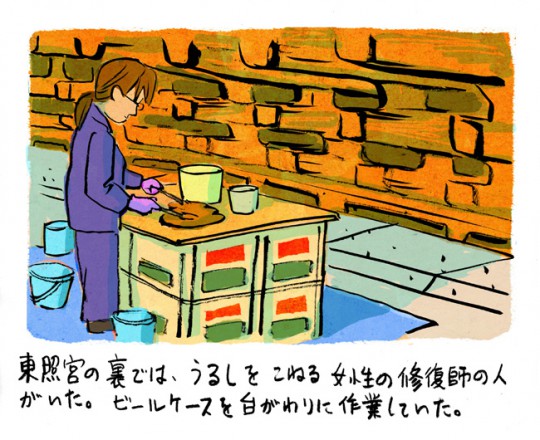

ちゃんとしたお話は、上記のサイトで読んでいただくとして、毎回取材にはわたしも同行するので、ブログでは、個人的な感想を書いてお茶を濁していきたいと思います。

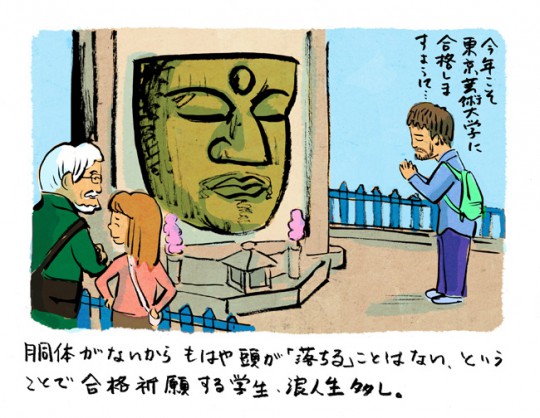

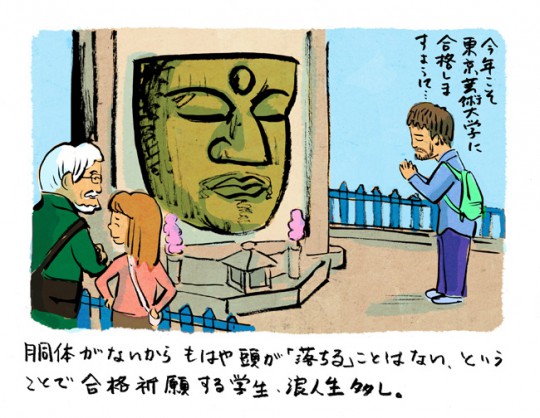

江戸時代の古地図片手に散歩する人もいますが、我々は浮世絵を片手に上野に来ました。《名所江戸百景 上野清水堂不忍ノ池》を持って清水堂から景色を見ると、だいたい同じような地形は眺めることができるが、ちがうところもある。くるりんと輪を描いた松がまだあった!のには驚いたが、なんだ、これは最近につくりなおされたものだった。

浮世絵は清水堂をすこし見下ろしているアングルで描かれている。たしかに清水堂を描きいれるためには、清水堂より高いところから描かなくてはいけない。でもそんな場所はまわりにない。もっと極端な例で言うと、鷹の視点から見下ろしている《名所江戸百景 深川州崎十万坪》などもある。そこまでいくとわかりやすいが《上野清水堂不忍ノ池》はてっきりスケッチを元に描いたもんだと思い込んでいた。現地に行かないとわからないことで、発見であった。しかも安村さんに聞くと「《名所江戸百景 上野清水堂不忍ノ池》の構図は、斎藤月岑(げっしん)がまとめた『江戸名所図会』《清水堂花見図》の構図をそのまま引用してるしね。」というではないか。ふだんわたしはよくパクリをするが、やはりパクリは全然わるいことではない!とあらためて思った。あと、「名所江戸百景」は縦構図。風景画で縦構図ってのはハナからまともな風景画は描かない決心がある、というかグラフィックな遊びですね、全部。

しかし…字が下手だ…。これでも3回くらい書き直しているのだが。

しかし…字が下手だ…。これでも3回くらい書き直しているのだが。

この連載の担当の佐久間さん(女性)はボーイズラブには目がない人で、この絵につけたキャプションが笑える。ぜひ、下記をクリックして一読を!秋田蘭画、江戸絵画史上わずか7年の奇跡 監修/安村敏信先生

この連載の担当の佐久間さん(女性)はボーイズラブには目がない人で、この絵につけたキャプションが笑える。ぜひ、下記をクリックして一読を!秋田蘭画、江戸絵画史上わずか7年の奇跡 監修/安村敏信先生