美術時評おわる。

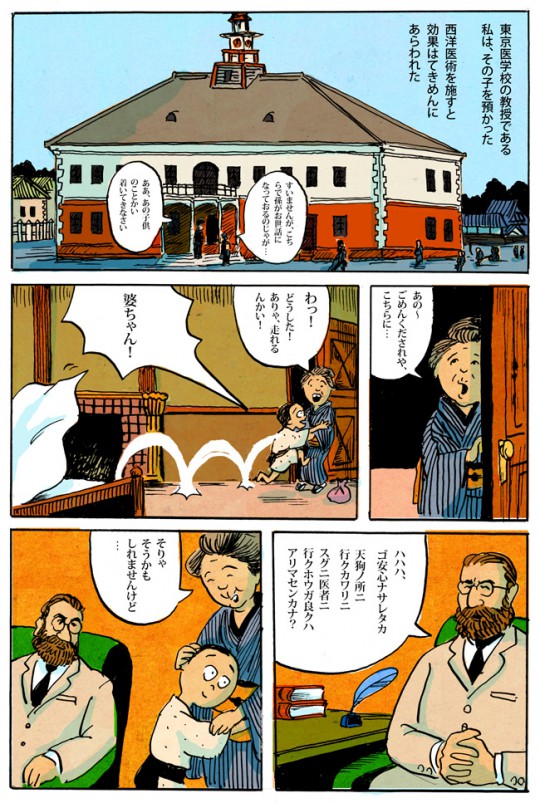

「芸術新潮」で連載していた藤田一人さんの「わたし一人の美術時評」が2014年4月号をもって最終回となりました。全部で44回。毎回、アイデアをひねりだすのに苦労しました。連載が終わってホッとする気持もありますが、頭を悩ます仕事をひとつはかかえてないと、ボケ人間になってしまう気もします。では、さかのぼって、2013年9月号から。 コラムはモダンデザインの可能性と限界というタイトルでした。戦後日本のインダストリアルデザインをリードしてきた榮久庵憲司と彼のグループGKの、世田谷美術館における展覧会の批評。単にこの展覧会のことについてだけではなく、モダニズムという思想の限界について触れています。わたしは無知で榮久庵憲司さんも知らなかったんだけど、代表作にはロングセラーのキッコーマンの卓上醤油ボトルがある。なのでこんな絵「モダンデザインてなんだっけ?なんだっけ?」

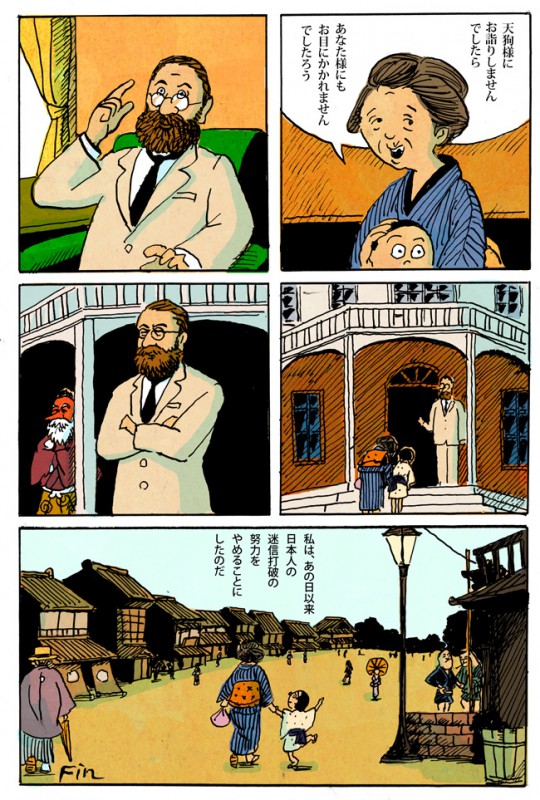

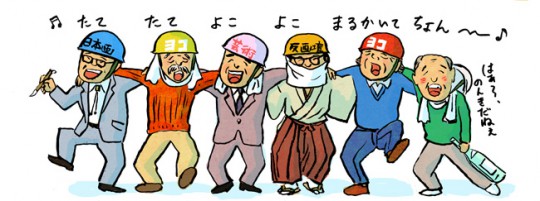

コラムはモダンデザインの可能性と限界というタイトルでした。戦後日本のインダストリアルデザインをリードしてきた榮久庵憲司と彼のグループGKの、世田谷美術館における展覧会の批評。単にこの展覧会のことについてだけではなく、モダニズムという思想の限界について触れています。わたしは無知で榮久庵憲司さんも知らなかったんだけど、代表作にはロングセラーのキッコーマンの卓上醤油ボトルがある。なのでこんな絵「モダンデザインてなんだっけ?なんだっけ?」 2013年10月号は「横の会」にみる全共闘世代の功罪。「従来の日本画壇を支配してきた師弟関係を軸とする縦構造を廃し、自立した画家同士が横に繋がろう」としてできた「横の会」は全共闘世代。彼らは人気画家となり、芸大、美大の教授にもなって、既存の画壇の縦構造に反発を感じていたとしても、そこで育まれ優遇されてエリートになっている。てなわけで、昔話に花をさかせつつ、楽天的に謳歌する様子を描いてみました。

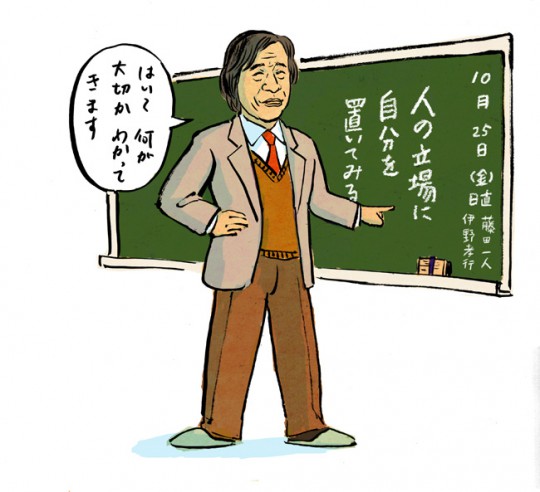

2013年10月号は「横の会」にみる全共闘世代の功罪。「従来の日本画壇を支配してきた師弟関係を軸とする縦構造を廃し、自立した画家同士が横に繋がろう」としてできた「横の会」は全共闘世代。彼らは人気画家となり、芸大、美大の教授にもなって、既存の画壇の縦構造に反発を感じていたとしても、そこで育まれ優遇されてエリートになっている。てなわけで、昔話に花をさかせつつ、楽天的に謳歌する様子を描いてみました。 2013年11月号は画家兼美術記者の死、という内容。日野耕之祐さんという画家が88歳で亡くなったが、実は彼は産経新聞の美術記者でもあった。二足のわらじをはいていたわけだが、ふたつの立場に立つことができた稀な存在だったという。そう、はい、いいですかぁ〜、他人を自分のことのように考えてこそ、みえてくるものがぁ〜、ありますっ!

2013年11月号は画家兼美術記者の死、という内容。日野耕之祐さんという画家が88歳で亡くなったが、実は彼は産経新聞の美術記者でもあった。二足のわらじをはいていたわけだが、ふたつの立場に立つことができた稀な存在だったという。そう、はい、いいですかぁ〜、他人を自分のことのように考えてこそ、みえてくるものがぁ〜、ありますっ! 2013年12月号は、いま、福島第一原発をこそ世界遺産に、という素晴らしい提案。これまでも負の世界遺産として、アウシュビッツ収容所や原爆ドームが登録されているが、「今そこにある文化、文明の危機」と世界中が対峙することが、世界遺産の理念だろーっつうことです。絵は「猿の世界遺産」です。

2013年12月号は、いま、福島第一原発をこそ世界遺産に、という素晴らしい提案。これまでも負の世界遺産として、アウシュビッツ収容所や原爆ドームが登録されているが、「今そこにある文化、文明の危機」と世界中が対峙することが、世界遺産の理念だろーっつうことです。絵は「猿の世界遺産」です。 2104年1月号は成熟社会のデザインにお上のお墨付きは不要だ、です。2013年度のグッドデザイン大賞(内閣総理大臣賞)は該当者なしだった。会の主催者の日本デザイン振興会は「グーグルマップ」を大賞受賞として政府に申請したが、2位の国産ロケット「イプシロン」を大きく引き離した票差ではないとかいう、よくわからぬ理由で、該当者なしだった、そもそも内閣総理大臣賞なんてものは、申請者の評価を追認するのが普通で、この結果には様々な憶測がとびかった。「いいとも」にまで顔を出す総理大臣がいるくらいだから、今の権力者は何を考えているかはわかったものではない。折しもこの絵を描いている時は「特定秘密保護法案」が可決されんとしていたときなので、この絵でどうじゃ?

2104年1月号は成熟社会のデザインにお上のお墨付きは不要だ、です。2013年度のグッドデザイン大賞(内閣総理大臣賞)は該当者なしだった。会の主催者の日本デザイン振興会は「グーグルマップ」を大賞受賞として政府に申請したが、2位の国産ロケット「イプシロン」を大きく引き離した票差ではないとかいう、よくわからぬ理由で、該当者なしだった、そもそも内閣総理大臣賞なんてものは、申請者の評価を追認するのが普通で、この結果には様々な憶測がとびかった。「いいとも」にまで顔を出す総理大臣がいるくらいだから、今の権力者は何を考えているかはわかったものではない。折しもこの絵を描いている時は「特定秘密保護法案」が可決されんとしていたときなので、この絵でどうじゃ? 2014年2月号は、何を今更、されど今更の「日展問題」です。ちょうどこの頃は日展の篆刻部門で審査の不正があったとマスコミが騒いでいた時だ。美術団体の公募展とは、入選、授賞を通して会の構成員を選ぶ目的もある。なので公共性や公正の観点から追求しても核心には迫れない。ま、昔からそういう批判はあり続けていたし、これを機会に日展もかわるんでしょうかね?ピラミッド構造のまんま、その場しのぎの、ごめんなさい、という絵でした。

2014年2月号は、何を今更、されど今更の「日展問題」です。ちょうどこの頃は日展の篆刻部門で審査の不正があったとマスコミが騒いでいた時だ。美術団体の公募展とは、入選、授賞を通して会の構成員を選ぶ目的もある。なので公共性や公正の観点から追求しても核心には迫れない。ま、昔からそういう批判はあり続けていたし、これを機会に日展もかわるんでしょうかね?ピラミッド構造のまんま、その場しのぎの、ごめんなさい、という絵でした。 2014年3月号は溜まる大作に増す苦悩、です。今回は笑えない笑い話。画家が描いた100号〜500号の大きな作品は、今や美術館の収蔵庫もいっぱいで引き受けてがない。小品は友達や親戚にでもあげればいいけど、大作はつてを頼りに病院や会社にもらってもらうのだとか。美術館が巨大化し、それにあわせて作品もでかくなったのが一因のようだが、画面のスケールにあわせて内容も大きくなったかと言うと「それはかなり疑問」らしい。

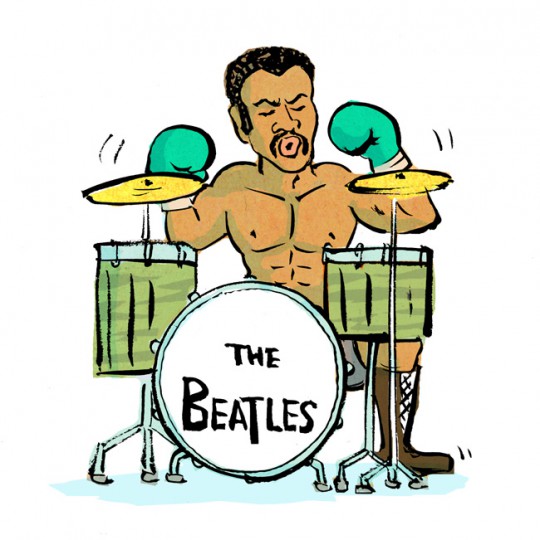

2014年3月号は溜まる大作に増す苦悩、です。今回は笑えない笑い話。画家が描いた100号〜500号の大きな作品は、今や美術館の収蔵庫もいっぱいで引き受けてがない。小品は友達や親戚にでもあげればいいけど、大作はつてを頼りに病院や会社にもらってもらうのだとか。美術館が巨大化し、それにあわせて作品もでかくなったのが一因のようだが、画面のスケールにあわせて内容も大きくなったかと言うと「それはかなり疑問」らしい。 2014年4月号、つまりこの連載の最終回は、パッケージ化された芸術神話を打ち砕け!です。最終回を締めくくる絵がまさか、佐村河内守の絵になろうとは…。人間は物語を必要とする生き物なので、そこにあてこんで、最初から作品にエピソードや話題性をパッケージして世に出す。よく見りゃ世の中そんな芸術ばかり。しかし、賛否こもごもの批評を浴びてこそ、作家も作品も鍛えられる。こんにちのわかりやすい芸術信奉はそれを阻害している。藤田さんはそれを打破するために書き続けているのであった。ちゅーことで全44回、わたしもいろいろ勉強になりました。多謝!

2014年4月号、つまりこの連載の最終回は、パッケージ化された芸術神話を打ち砕け!です。最終回を締めくくる絵がまさか、佐村河内守の絵になろうとは…。人間は物語を必要とする生き物なので、そこにあてこんで、最初から作品にエピソードや話題性をパッケージして世に出す。よく見りゃ世の中そんな芸術ばかり。しかし、賛否こもごもの批評を浴びてこそ、作家も作品も鍛えられる。こんにちのわかりやすい芸術信奉はそれを阻害している。藤田さんはそれを打破するために書き続けているのであった。ちゅーことで全44回、わたしもいろいろ勉強になりました。多謝!