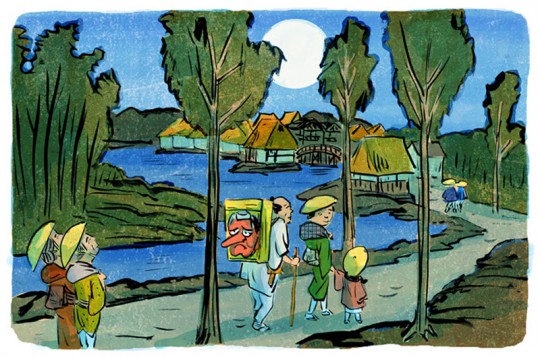

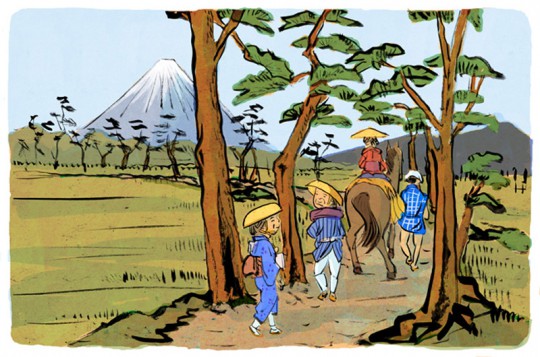

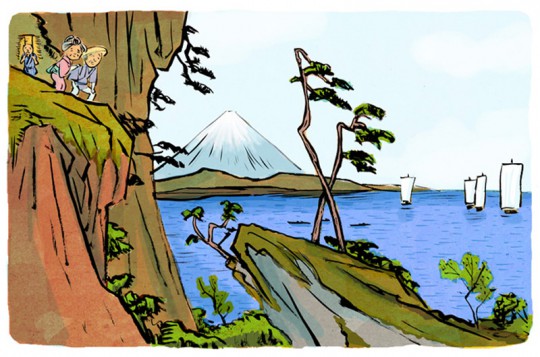

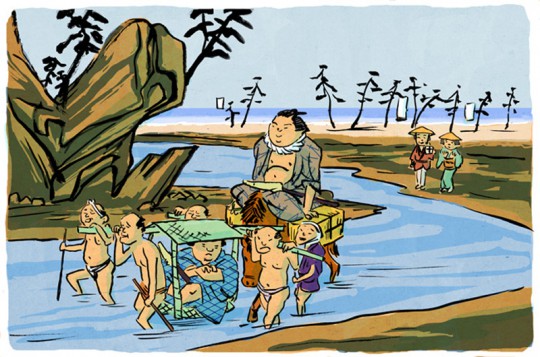

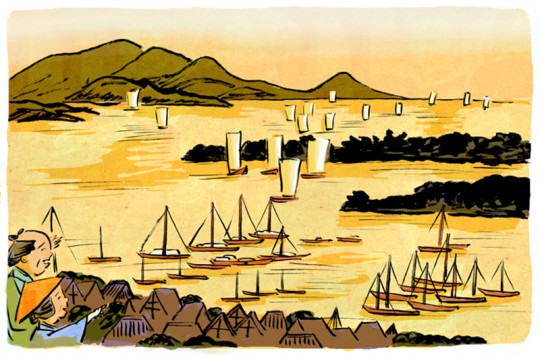

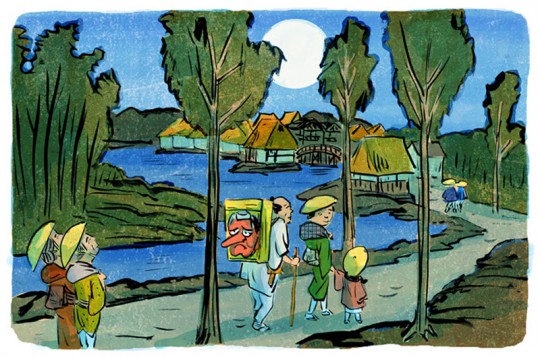

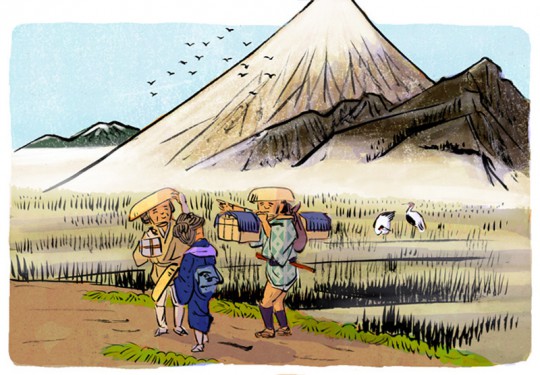

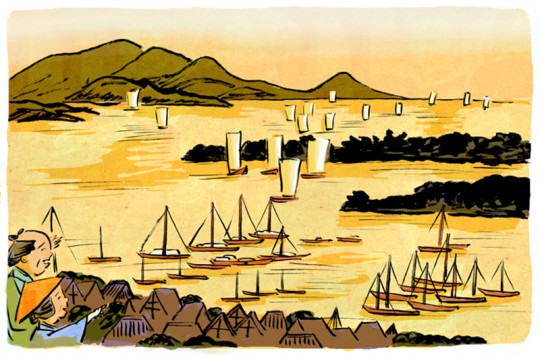

日本薬師堂で通販商品を買うともらえる「東海道五十三次カード」。全部集めるとなにかいいことあるよ、きっと。前にブログで日本橋から三島までアップしたので、今回はそのつづき。 「沼津」

「沼津」 「原」

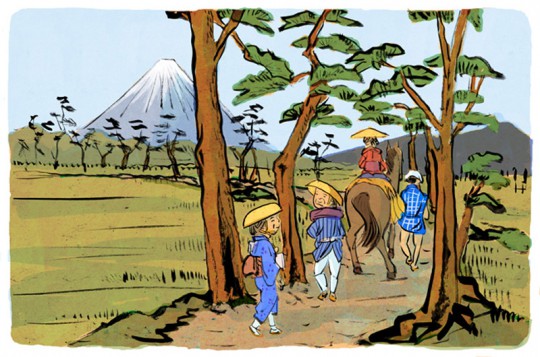

「原」 「吉原」

「吉原」 「蒲原」

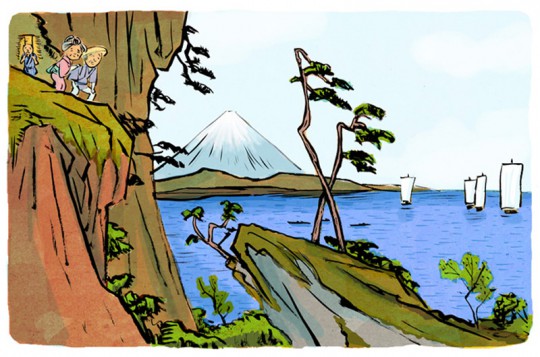

「蒲原」 「由井」

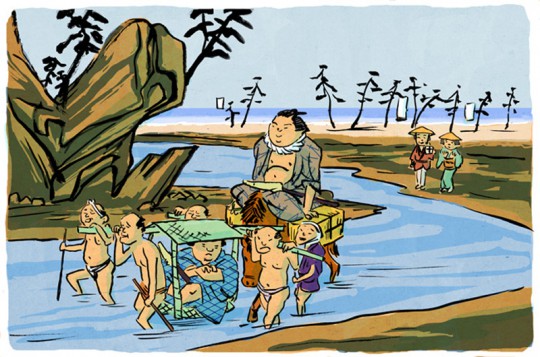

「由井」 「興津」

「興津」 「江尻」

「江尻」

この東海道五十三次は、足腰達者で元気なおじいさんおばあさんが、旅をする設定。もちろん広重の東海道五十三次のもじりです。元の浮世絵はB4サイズくらいかな?私はA4のサイズで描いている。カードはハガキサイズだから、さらに縮小されてしまうので、大雑把に描いてもちょうどいいくらいなのだが、元の浮世絵はかなり細かく描写されていて毎回驚く。なのにスッキリした印象をうけるのはやっぱ構図が考え抜かれているのと、版画の線だからだろう。あとモノの形の単純化もうまい。五十三次を全部描くのは、勉強になるなー。

ところで、ご存知のとおり、江戸幕府は諸大名が反旗をひるがえさないように、参勤交代という制度をもうけて、定期的に江戸に行き来させ、各藩の財政をムダに使わせた。これによって、徳川の世は十五代も安定し、東海道をはじめとする五街道も発達し、おまけに明治になってから、鉄道を通すときに、街道がそのまま使えて、近代化も早く進んだ。封建制度維持のための制度が、すばやく近代化をうながす元になっていた、というのがなんともおもしろい話である。

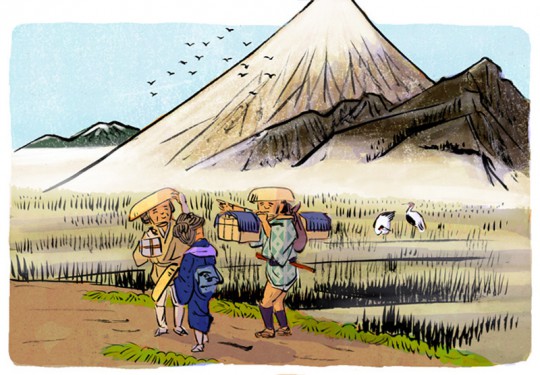

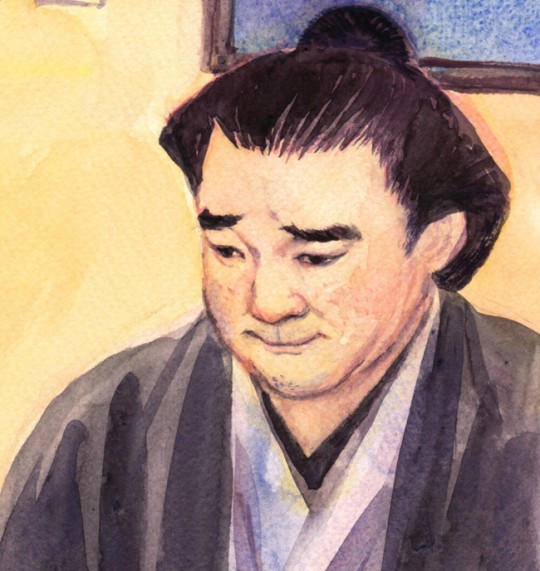

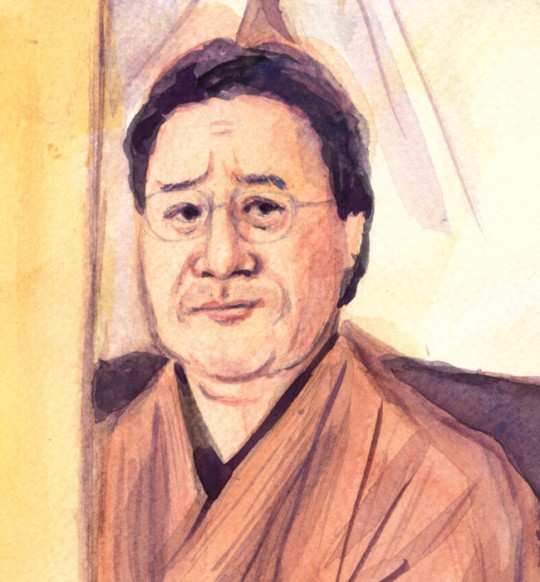

この絵は、HBギャラリーで昨年12月におこなわれた企画展「富士十六景展」に出品したものです。16人のイラストレーターが富士山を描くというものでしたが、まー、富士山ってものは、非常にムツカシイ画題なんですよね。古今、富士山の絵はたっくさん描かれてきましたが、たいてい失敗に終わってるんじゃないでしょうか。横山大観も量産してるけどその多くはつまらない。富岡鉄斎の富士山は好き。あと、富士山といえばやはり葛飾北斎「富嶽三十六景」。これは傑作。でも、富士山をドーン!と大きく描いたのは数点だけ(しかも何かしらの工夫がされている)あとは、遠景に富士山があるものばかり。つまり、富士山というのは、実際見るのは綺麗だけど、そのまま絵にしてもおもしろくもなんともない山だということです。

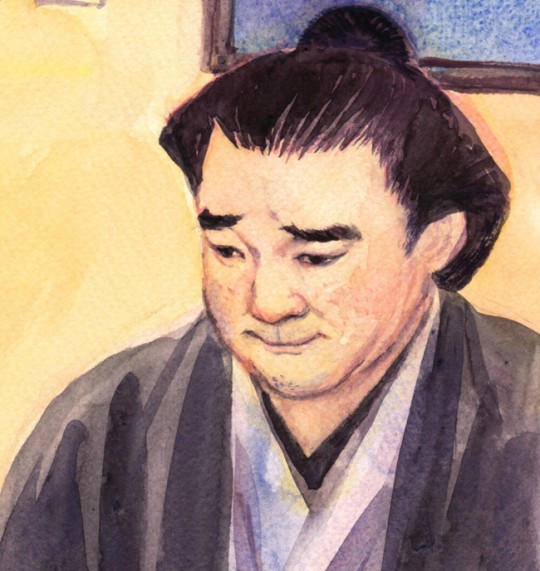

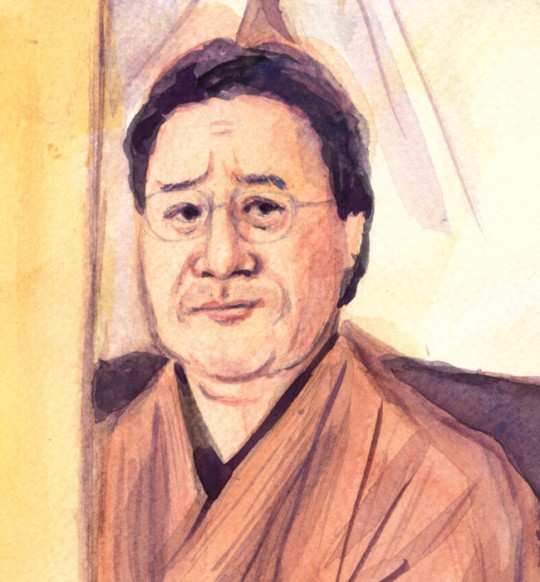

絵にそえた文章にこう書きました。「富士山は難題である。なので逃げた。成績不振の横綱日馬富士と師匠の伊勢ヶ濱親方(第63代横綱・旭富士)が反省会をしている店に、北の富士(第52代横綱・NHK専属相撲解説者)が立ち寄り、声をかけようかどうか逡巡している図。絵の内容が決まってホッとしているとちょうど11月場所がはじまり、どういうわけだか今場所の日馬富士は絶好調。千秋楽まえに〆切りがあるので結果はわからないけど、今場所は反省会でなくて祝勝会かもネ!」

実際、日馬富士は優勝。絵にかいた結果とは違ってしまったけど、わたしは相撲ファンなのでうれしい。 足首のケガさえなければ、ほんとうは弱い横綱ではない。「2場所連続で優勝すれば横綱昇進というのであれば横審はいらない」などと発言する横審の内館牧子(稀勢の里にも同じこと言うのかね?)をも黙らせる二場所連続全勝優勝の快挙で横綱昇進を決めている。今場所も足首を悪化させて休場。

足首のケガさえなければ、ほんとうは弱い横綱ではない。「2場所連続で優勝すれば横綱昇進というのであれば横審はいらない」などと発言する横審の内館牧子(稀勢の里にも同じこと言うのかね?)をも黙らせる二場所連続全勝優勝の快挙で横綱昇進を決めている。今場所も足首を悪化させて休場。 旭富士は短命横綱の印象があるけど、それは優勝未経験の双羽黒を横綱に昇進させたはいいが問題おこして廃業、という事件のあおりをもろに食らって、本来なら横綱になってもおかしくない成績を残しながら、大関にとどまらさせられたためだ。ちなみに双羽黒はわたしの小学校と中学校の先輩にあたり、応援していたのがだが…しかし、今は双羽黒より当時の立浪親方に問題があったといわれている。その証拠に双羽黒は今は現、立浪部屋のアドバイザーもしているという。

旭富士は短命横綱の印象があるけど、それは優勝未経験の双羽黒を横綱に昇進させたはいいが問題おこして廃業、という事件のあおりをもろに食らって、本来なら横綱になってもおかしくない成績を残しながら、大関にとどまらさせられたためだ。ちなみに双羽黒はわたしの小学校と中学校の先輩にあたり、応援していたのがだが…しかし、今は双羽黒より当時の立浪親方に問題があったといわれている。その証拠に双羽黒は今は現、立浪部屋のアドバイザーもしているという。 舞の海、琴錦(現、秀ノ山親方)などは解説がとてもうまい。最近では北勝力(現、谷川親方)などが独特の解説をして、これもまたおもしろい。しかし、北の富士勝昭の解説は別格である。解説を超えた話芸であり、なげやりにも聞こえる会話の「間」がとてもいい。他の解説者がマジメに解説しているのと対照的に、好き勝手に発言していい境地を独占している。発言はウィキペディアにはいくつか記録されているが、なんど読んでもおもしろい。また大相撲中継は、ベテランアナウンサーと解説者、向こう正面の解説者間でのやりとりも楽しみのひとつである。きのうはゲストにデーモン閣下が呼ばれていたが、さすがと言わざるをえないトーク(大相撲のゲストのときは悪魔を忘れてほぼ敬語で話している)を堪能した。毎場所呼んでほしいものだ。北の富士勝昭ウィキペディアで解説の一端がうかがえる

舞の海、琴錦(現、秀ノ山親方)などは解説がとてもうまい。最近では北勝力(現、谷川親方)などが独特の解説をして、これもまたおもしろい。しかし、北の富士勝昭の解説は別格である。解説を超えた話芸であり、なげやりにも聞こえる会話の「間」がとてもいい。他の解説者がマジメに解説しているのと対照的に、好き勝手に発言していい境地を独占している。発言はウィキペディアにはいくつか記録されているが、なんど読んでもおもしろい。また大相撲中継は、ベテランアナウンサーと解説者、向こう正面の解説者間でのやりとりも楽しみのひとつである。きのうはゲストにデーモン閣下が呼ばれていたが、さすがと言わざるをえないトーク(大相撲のゲストのときは悪魔を忘れてほぼ敬語で話している)を堪能した。毎場所呼んでほしいものだ。北の富士勝昭ウィキペディアで解説の一端がうかがえる

あけましておめでとうございます。盆と正月をのぞいては毎週火曜にかならず更新するのだけがとりえの当ブログ。さかのぼれば2008年11月8日にスタートしているので、5年は経っている。ほんとに「あっ」という間。しかし、私は忙しいと感じることがめったにない。自分のまわりにはたいていのんびりした時間が流れていて、いつも気づくと、横になっている。寝ころぶことが私の基本姿勢であるかのように。ときどきあまりに人生をムダにしているような気がする。「時間がない」なんてカッコイイこと言ってみたいよ、今年は。そんなところで、本年もどうぞよろしくおねがいいたします。

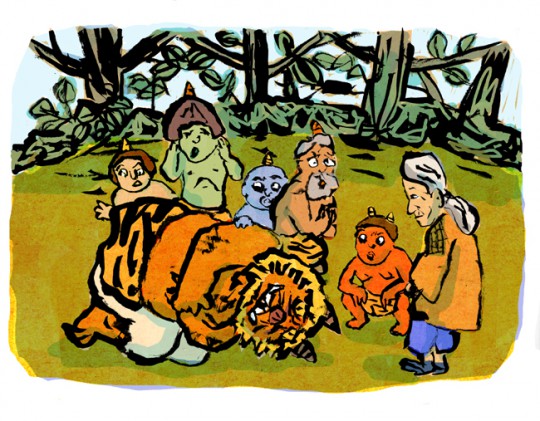

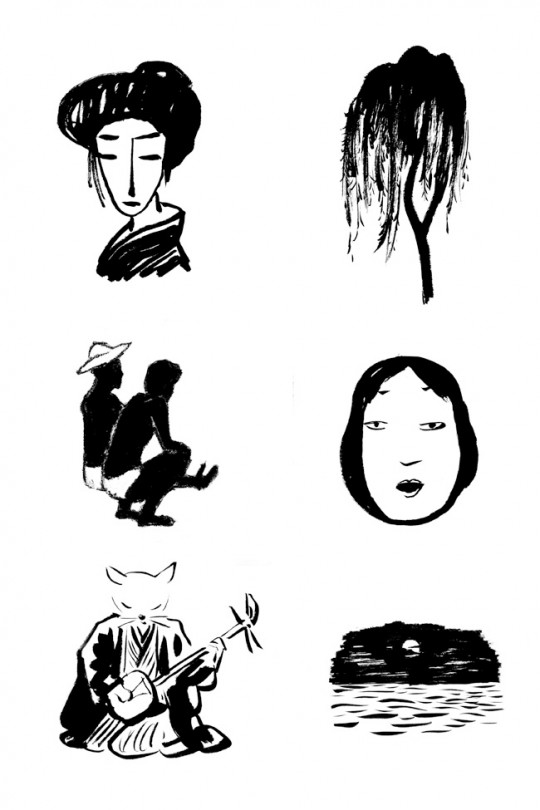

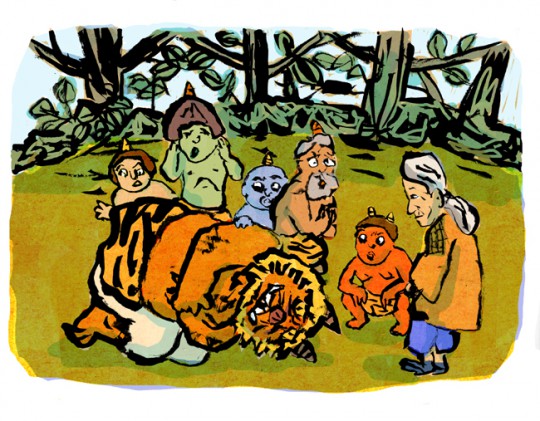

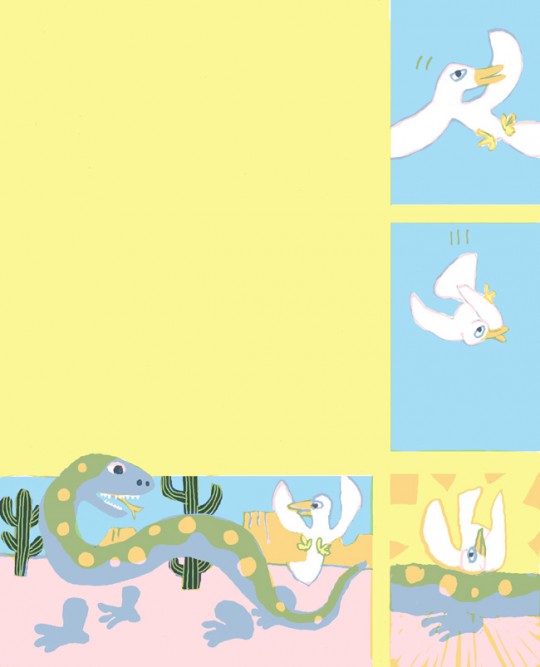

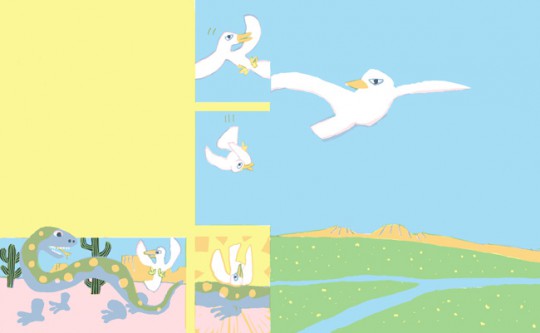

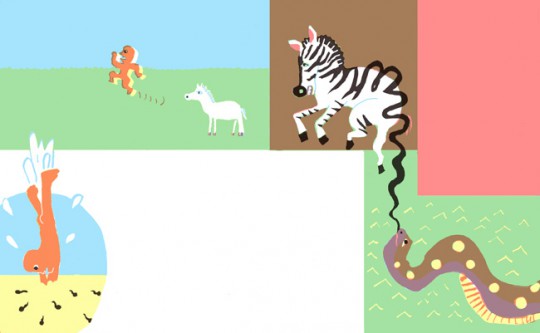

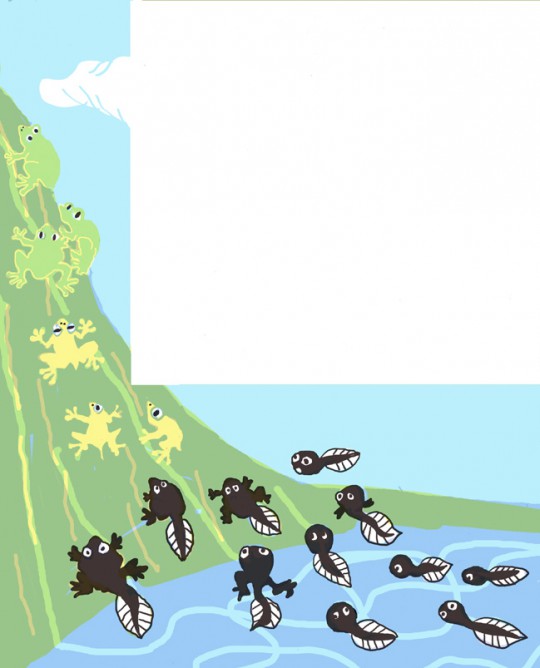

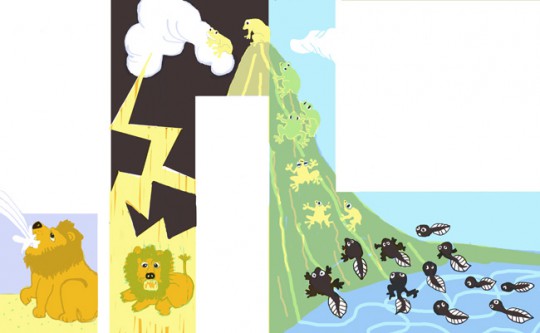

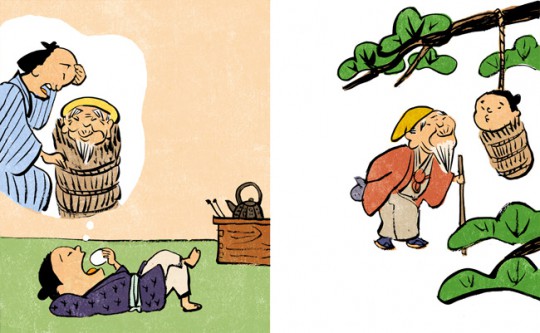

さて福音館書店「母の友」1月号の「読んであげるお話のページ」で「おばあさんとおに」というおはなしに絵をつけた。本田いづみ さんの作。 掲載された「母の友」が見当たらないので(ちゃんと送ってきていただいてますよ、見当たらないのは私の部屋が汚いから)、記憶をたよりに話を説明すると、よく「痛いの痛いのとんでいけ〜」ってあるでしょ?あのおまじないをマジで使えるおばあさんがいて、ある日たんこぶをつくった子供をなおしてやった。

掲載された「母の友」が見当たらないので(ちゃんと送ってきていただいてますよ、見当たらないのは私の部屋が汚いから)、記憶をたよりに話を説明すると、よく「痛いの痛いのとんでいけ〜」ってあるでしょ?あのおまじないをマジで使えるおばあさんがいて、ある日たんこぶをつくった子供をなおしてやった。 そしたらその「痛いの」が山の向こうへ、ぴゅーっと飛んでいいって、悪さをするので嫌われ者の鬼の大将のお腹にひっついた。もう、痛いのなんの!

そしたらその「痛いの」が山の向こうへ、ぴゅーっと飛んでいいって、悪さをするので嫌われ者の鬼の大将のお腹にひっついた。もう、痛いのなんの! 鬼の子分たちは親分のことがせづねぐて、婆さんのところに頼みに来たわけだ。(ちなみに一番右の赤鬼が次のヘッドになると見たね。このウンコ座りからして。ま、おはなしとは全然関係ないんですけどね)でも、他へ「痛いの痛いのとんでいけ〜」とやると他の者に迷惑かかっちまうし…。どうしたもんかなぁ。そこへ「ぺったんこ、ぺったんこ」と正月用のモチをつく音が聞こえて来た。そうだおもちに飛ばしちゃえば?

鬼の子分たちは親分のことがせづねぐて、婆さんのところに頼みに来たわけだ。(ちなみに一番右の赤鬼が次のヘッドになると見たね。このウンコ座りからして。ま、おはなしとは全然関係ないんですけどね)でも、他へ「痛いの痛いのとんでいけ〜」とやると他の者に迷惑かかっちまうし…。どうしたもんかなぁ。そこへ「ぺったんこ、ぺったんこ」と正月用のモチをつく音が聞こえて来た。そうだおもちに飛ばしちゃえば? おもちは杵でつかれても平気のへいざ、痛くもなんともありゃしない。しかもつけばつくほどうまくなる。おばあさんの名案!おかげで鬼の腹痛も治って、ふだんの悪行を反省し、おばあさんにお礼を言って山に帰っていった。みんなもおいしくおもちを食べましたとさ。…というような内容だった。…今、ようやく「母の友」1月号を発見した。私の記憶はだいたいにおいてあっていたが本田いづみさんの文章で綴られると見事である。当然だ。これはやはり本物の文章で確かめねば読んだことにはならないので、こちらでゲットだ!

おもちは杵でつかれても平気のへいざ、痛くもなんともありゃしない。しかもつけばつくほどうまくなる。おばあさんの名案!おかげで鬼の腹痛も治って、ふだんの悪行を反省し、おばあさんにお礼を言って山に帰っていった。みんなもおいしくおもちを食べましたとさ。…というような内容だった。…今、ようやく「母の友」1月号を発見した。私の記憶はだいたいにおいてあっていたが本田いづみさんの文章で綴られると見事である。当然だ。これはやはり本物の文章で確かめねば読んだことにはならないので、こちらでゲットだ!

ちなみに今回の絵の線画は左手で描いた。達者な感じの線にしたくなかったので。文字は左手だと描きにくいが、この程度の絵なら左手でもじゅうぶんだな…と思った。

(見開き)

(見開き)

(見開き)

(見開き)

(見開き)

(見開き)

(見開き)

(見開き)

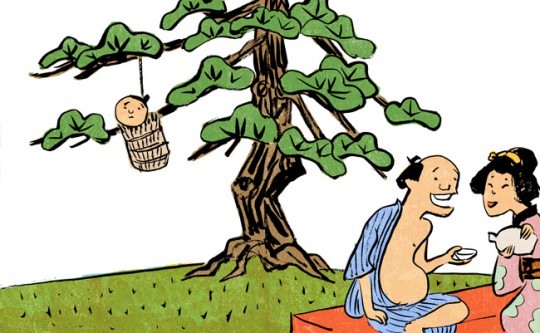

かあちゃんは天竺の地面がほころびたから縫い針でつくろいにでかけていない、とか。さんざんうそをこきまくって

かあちゃんは天竺の地面がほころびたから縫い針でつくろいにでかけていない、とか。さんざんうそをこきまくって とうちゃんが帰って来てから、こってり油をしぼられる…はずが

とうちゃんが帰って来てから、こってり油をしぼられる…はずが ぎゃくにうまいことだまして家でまんじゅうを食う。そんなはなし。

ぎゃくにうまいことだまして家でまんじゅうを食う。そんなはなし。