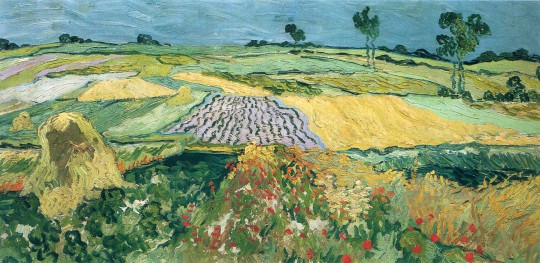

一流のイラストレーターの条件とは何か……?それは面白い俳句をひねることができるかどうかだ!…と断言することはできないが、諸先輩方はなかなかうまい俳句を詠んだりする。自分はまったくの門外漢で今まで俳句を作ったこともないけれど、「良い俳句」は「良いイラストレーション」に通じるところ多し、と前から感じてはいた。事象の中から自分の言いたいことをまとめる際、ある部分に焦点を当て、ある部分は省く、というのはイラストレーションに限らずどんな仕事にも必要なことであるけれど、俳句ってのはまったくその作業だし、単にまとまればいいというもんでもない。たとえば正岡子規の「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」は一読、なんの変哲もない句のように思えるが「かきくえばかねがなるなりほうりゅうじ」と声に出してみると句の前半はカ行音、途中でナ音がまじり合い、ラ行音へと移っていく楽しいリズムになっていて感動する。 後藤夜半の写生句「滝の上に水現れて落ちにけり」は滝から落ちる水がいったんスローモーションになって、そしてスッと下に落ちていく様子を何度も何度もくり返して想像させる。こんなことができる詩は俳句だけだろうなぁ。うむむ〜面白いなぁ。(たまたま知ってる二つの句です。他に全然知識ありません。あしからず)で、先日、とある集まりで俳人の高山れおなさんを講師にお招きし、句会をし、俳句に絵をつけたりなんぞした。

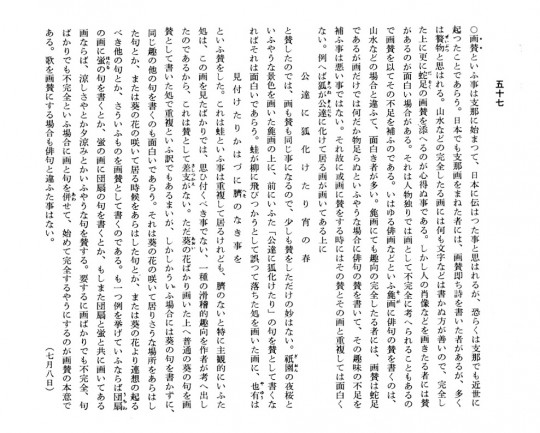

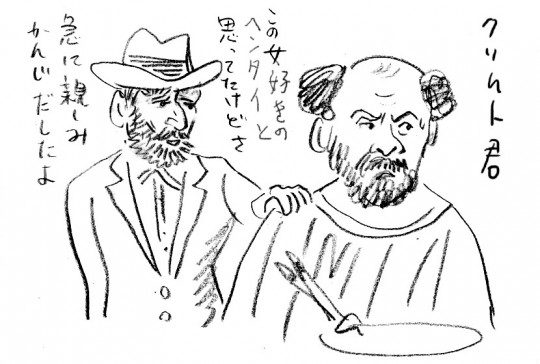

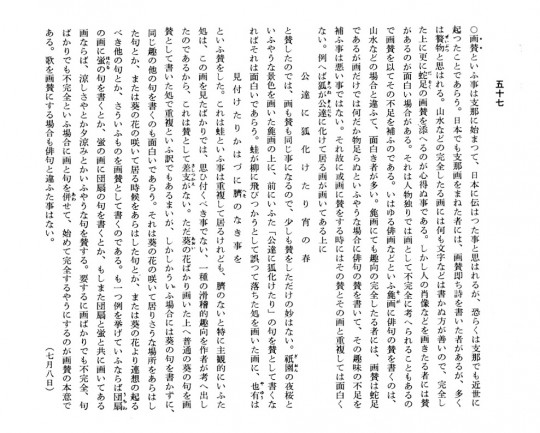

俳句に絵をつける。べつにこれと決まったルールがあるわけでないが「俳画」といった場合には、俳句への「匂いづけ」であることがのぞましいようです。以前から俳句に絵をつけるのって面白そうだなと思っていて、その頃たまたま読んでいた正岡子規の文章にこういうのがあった。ようするに俳句や詩に書いてあることをそのまんま絵にしてもおもしろくない、ちゅうことなんですが、是非読んでみてください。絵と文章の関係についてもあてはまるところがあるのでイラストレーションの仕事でも応用できる。秘技ですぜ。クリックすると拡大しますんで。

さて実践、さっそく有名な俳句に絵をつけてみることにする。

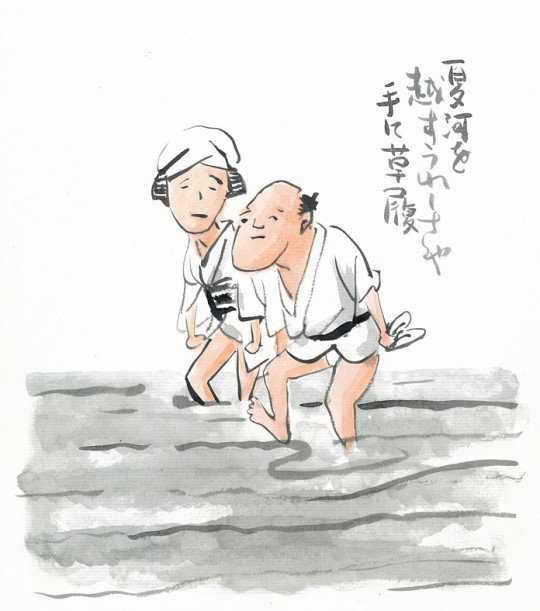

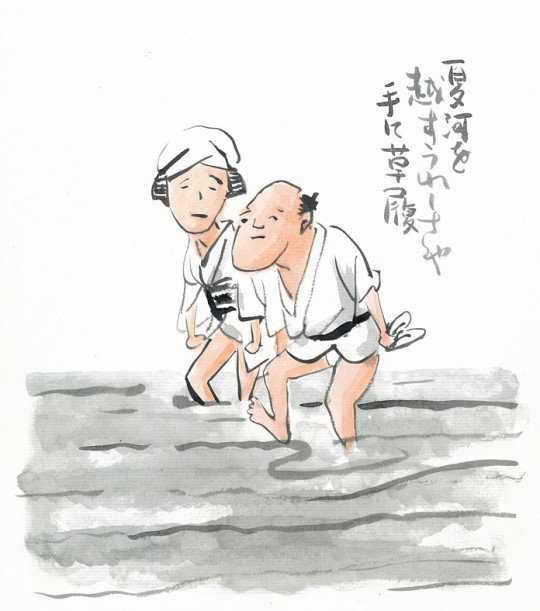

「夏河を越すうれしさよ手に草履」与謝蕪村

さきほどの正岡子規の文章は頭にあったのだが、おもいっきりそのまんま絵にしてしまった。二人で川を越してるとは詠んでないのでそこは勝手に描きましたが。

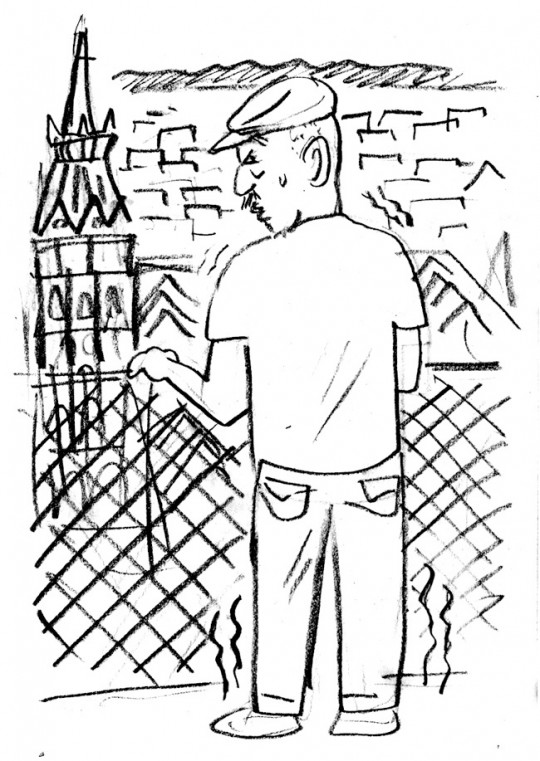

「やはらかに人わけゆくや勝相撲」 高井几薫

またまたそのまんま。この句だったら相撲取りの後ろ姿を描いた方がよかったかも。でも難しいですね。後ろ姿でいい感じ出すのは。

「初恋や燈籠によする顔と顔」 炭 太祗

だから…なんでそのまま描いちゃうわけ?自分!でもなんか描きたかったんです。それに別に必ずしも外さなくてもいいわけだし(…と言い訳じみてくる)

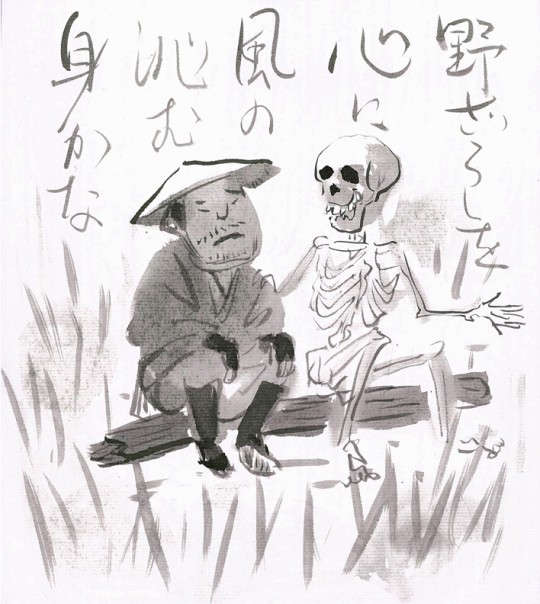

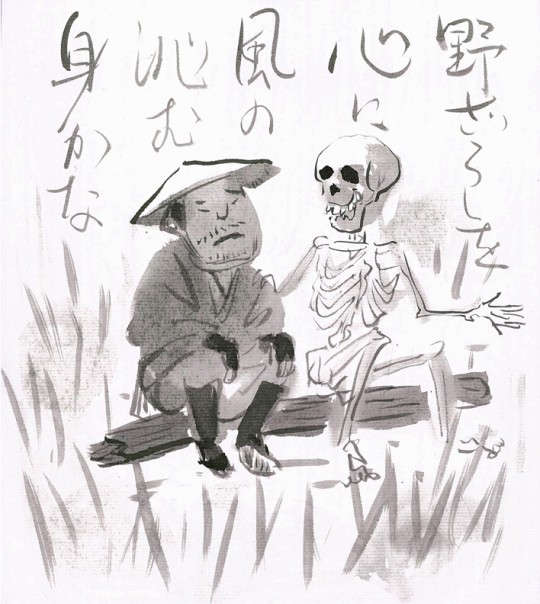

「野ざらしを心に風のしむ身かな」 松尾芭蕉

お?ちょっといつもの調子が出てきたか?でもこれじゃ、俳画というより「俳漫画」かも。「野ざらし」ってのは白骨化した人間の骨のことです。

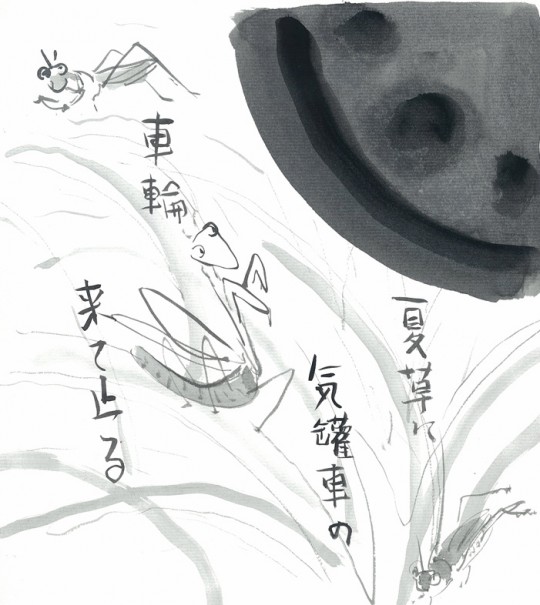

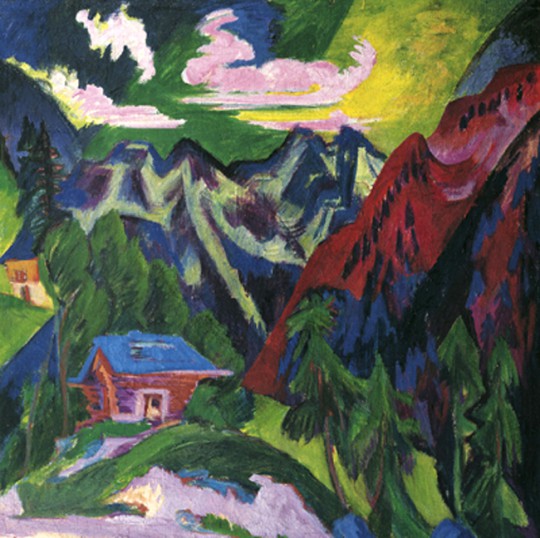

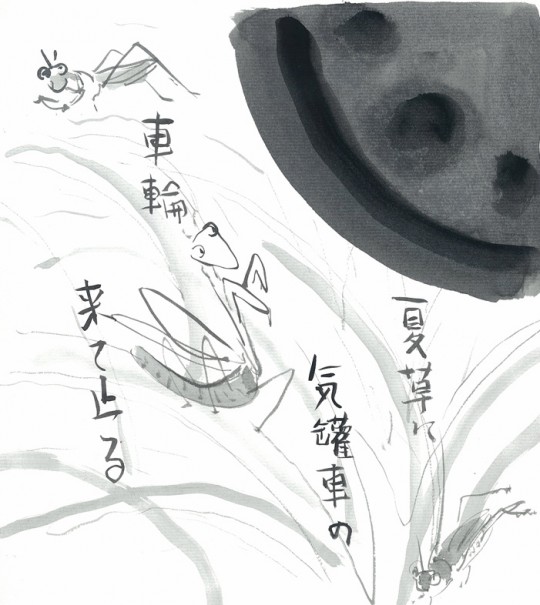

「夏草に汽缶車の車輪来て止まる」 山口誓子

近代の俳句になってくると、ずらして描くのがなんとかできるようになった。江戸時代の俳句は、ずらして描く方法が思いつかなかった。

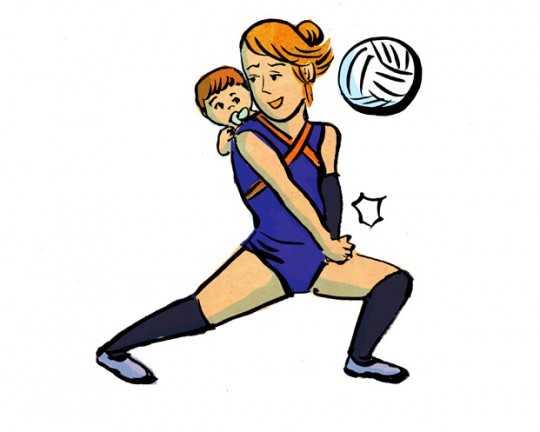

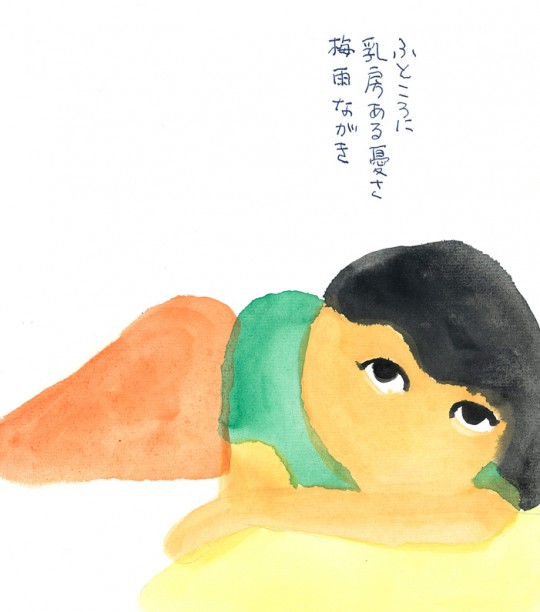

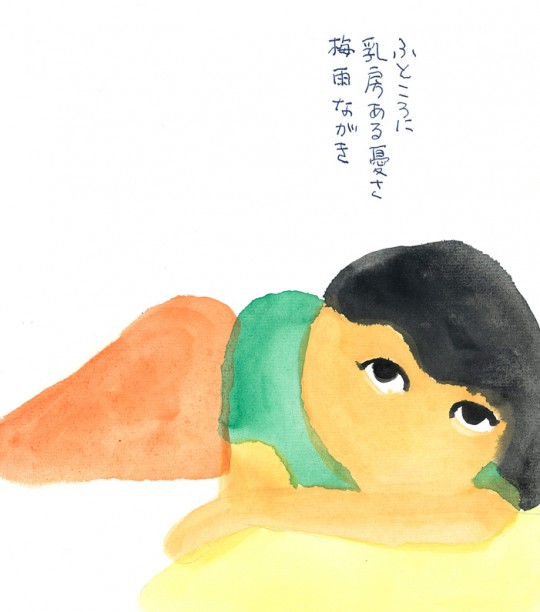

「ふところに乳房ある憂さ梅雨ながき」 桂 信子

いつもの自分らしい絵ではないが、そんなことはどうでもいい。狙いとしてはあえて「乳房」を描かず、でも存在は感じさせる。全体的にものうげな感じにしたかった。

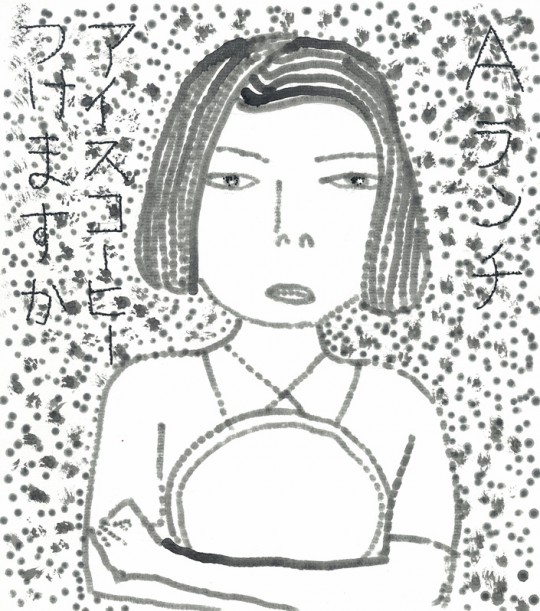

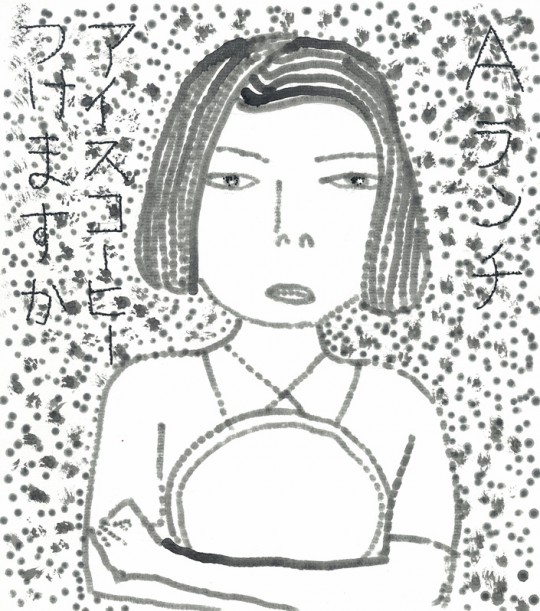

「Aランチアイスコーヒー付けますか」 稲畑廣太郎

日常会話がそのまま俳句になっている。ここまでくるとべつにどんな絵だって合うといえば合う。自分的にはこれが一番うまくいったかなと思う。(ちなみに現代においては「俳画」という文化はほぼすたれているのである。これはチャーンス!)

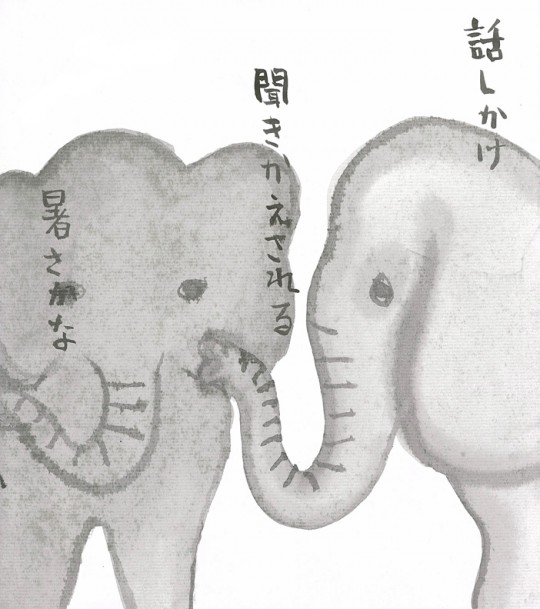

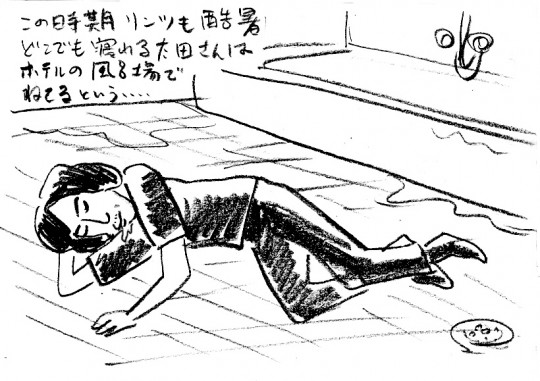

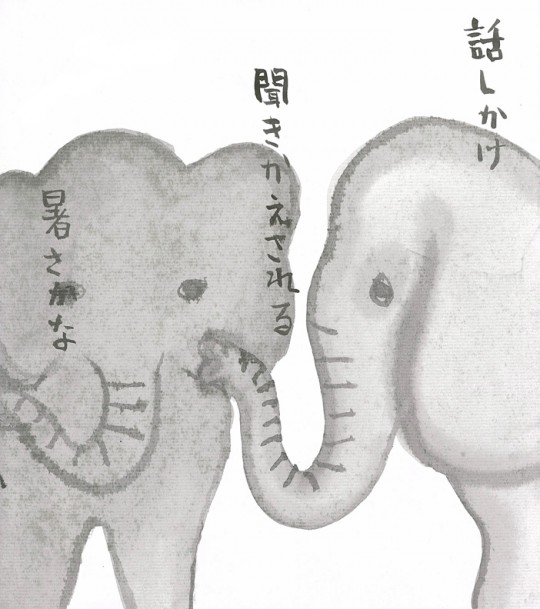

「話しかけ聞きかえされる暑さかな」伊野孝行

こっぱずかしい自分の俳句。名句とならんで載せるのはおこがましいにもほどがあるが、一応句会もやってそのときに作ったのでオマケに描きました。わたしは滑舌悪く、声がこもり、声量がない、の三重苦なので聞き取りづらいらしく、よく聞きかえされる。「はぁ?」とか言われるとこっちもやるせなくなっちゃうぜ。そんな気持を詠んでみたのです。ちなみに一つの俳句のなかに二つ動詞が入るのはあまりいいことではないようだ。一流イラストレーターへの道はまだまだ遠いぜ!

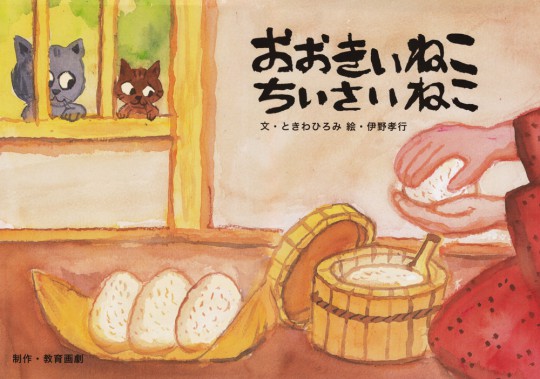

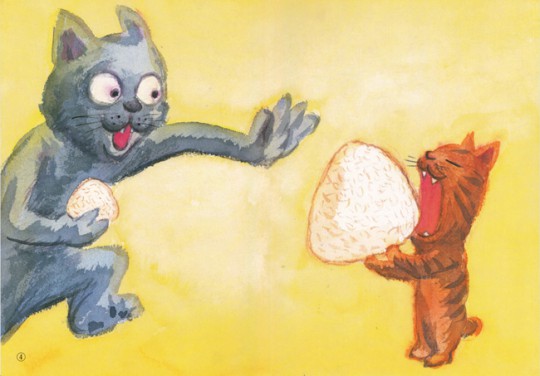

おなかをすかせたおおきいねことちいさいねこがおにぎりをみてうらやましがっているところ。猫がおにぎり食べるかって?それをいっちゃぁおしまいよ。

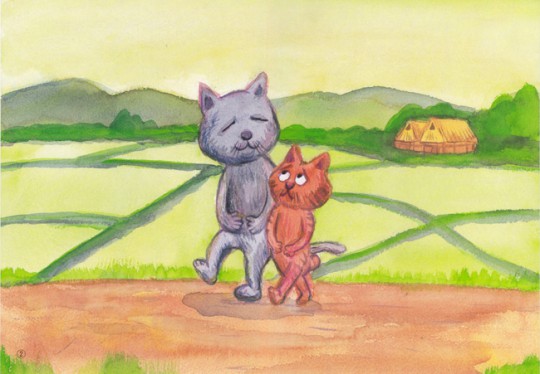

おなかをすかせたおおきいねことちいさいねこがおにぎりをみてうらやましがっているところ。猫がおにぎり食べるかって?それをいっちゃぁおしまいよ。 あーおなかへった…とあてもなくあるくニ匹の猫。おにぎりを食べるくらいなんだから二足歩行でもいけるはずだ。

あーおなかへった…とあてもなくあるくニ匹の猫。おにぎりを食べるくらいなんだから二足歩行でもいけるはずだ。 さっきのシーンとの間にもう一枚絵があるのだが、ニ匹は思わぬ方法でおにぎりを手に入れたのであった。しかしおおきいねこにちいさいおにぎり、ちいさいねこにおおきいおにぎり、という神の不公平…。

さっきのシーンとの間にもう一枚絵があるのだが、ニ匹は思わぬ方法でおにぎりを手に入れたのであった。しかしおおきいねこにちいさいおにぎり、ちいさいねこにおおきいおにぎり、という神の不公平…。 おたがい譲らぬ二匹。

おたがい譲らぬ二匹。 あげくの果てに喧嘩!二足歩行していた猫がいきなり猫らしくフンギャーッ!している図。

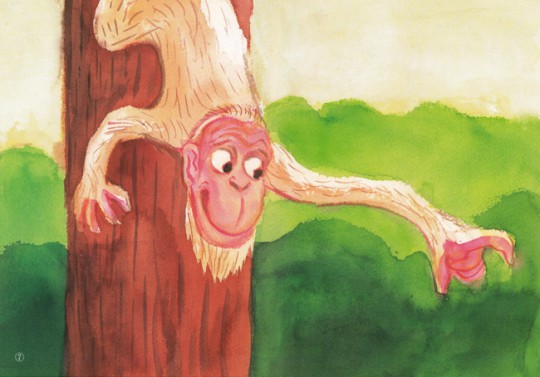

あげくの果てに喧嘩!二足歩行していた猫がいきなり猫らしくフンギャーッ!している図。 そんなニ匹に猿が救いの手を差しのばす。猿はある方法でわければよかろうと提案してくる。さてその方法とは?そしてニ匹の猫はすきっ腹をホカホカのおにぎりで満たすことは出来るのか!?お話は後半に移りますが、ちょうど時間となりました。またのご縁とおあずかり〜。(全部載せると営業妨害になっちゃうのでどこかの幼稚園でみてください)

そんなニ匹に猿が救いの手を差しのばす。猿はある方法でわければよかろうと提案してくる。さてその方法とは?そしてニ匹の猫はすきっ腹をホカホカのおにぎりで満たすことは出来るのか!?お話は後半に移りますが、ちょうど時間となりました。またのご縁とおあずかり〜。(全部載せると営業妨害になっちゃうのでどこかの幼稚園でみてください)