本当なら今週は「ウィーンの旅、その2」で更新の予定だったが、日曜、月曜で「みちのく旅行」に行ってきて用意ができなかったので一回休みにすることにした。ごめんなさい。石巻や気仙沼、陸前高田など震災から2年以上たってようやく行くことが出来た。やはりその場に身を置くことで感じるものはほんとうに大きい。元の場所に、以前のように家や店を建てられないので、海岸沿いの平野部は今も更地のまま雑草が生い茂っていた。それでも人は元気で活気があった。でも陸前高田は見渡す限り一面の更地で街も人も跡形もなく重機が動いているだけだった。「奇跡の一本松」だけがある。レプリカでもこれは残しておいた方がいいなと強く思った次第。(他の街にもところどころに破壊された小学校や、鉄骨だけの役場や、うちあげられた巨大な船がモニュメントとして残されてたので)

10年後くらいに復興した街をまた見に行きたいと思った。 「石巻」

「石巻」

「陸前高田」

「陸前高田」

みちのくに行くのならついでに福島県立美術館でやっている「プライスコレクション」を是非見たかった。プライスコレクション、これが最後の里帰りだというし。ものすごく良かった!これは見ておいて大正解!で、今回の旅は大学のときの友達と二人で行ったのだが、福島県立美術館に着いて記念写真を男同士仲良く撮りあっていると、後ろから声をかけられた…。振向くと「日下潤一とBGRAPHIX」の一行が!つまりウィーンにいっしょに行った人達です……どんな偶然?…あぁ、太陽が眩しい…。

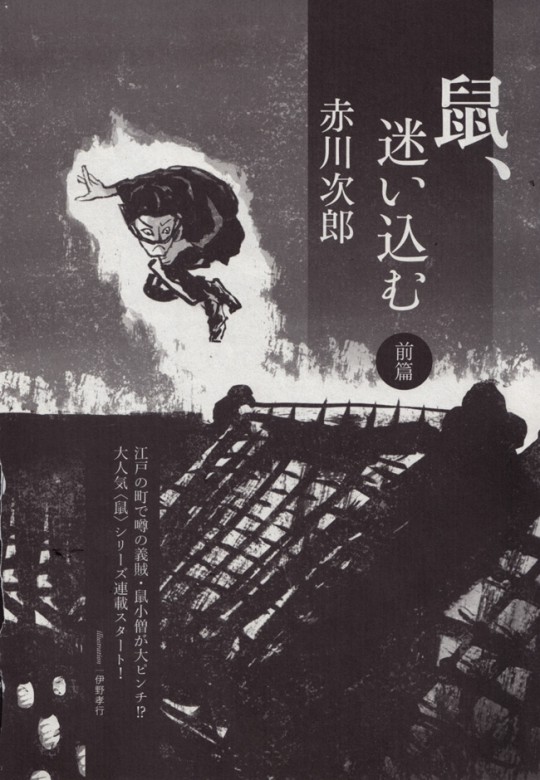

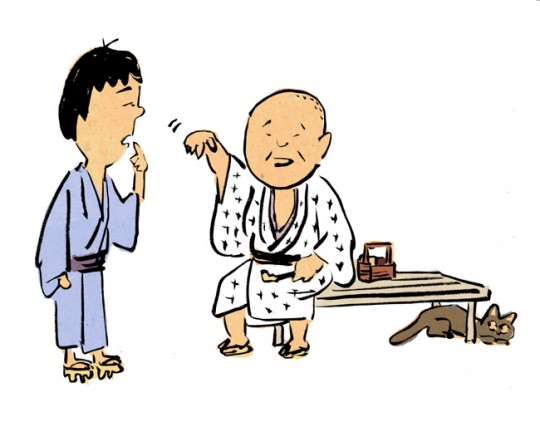

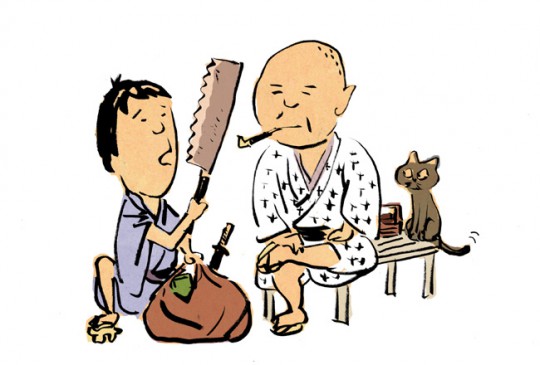

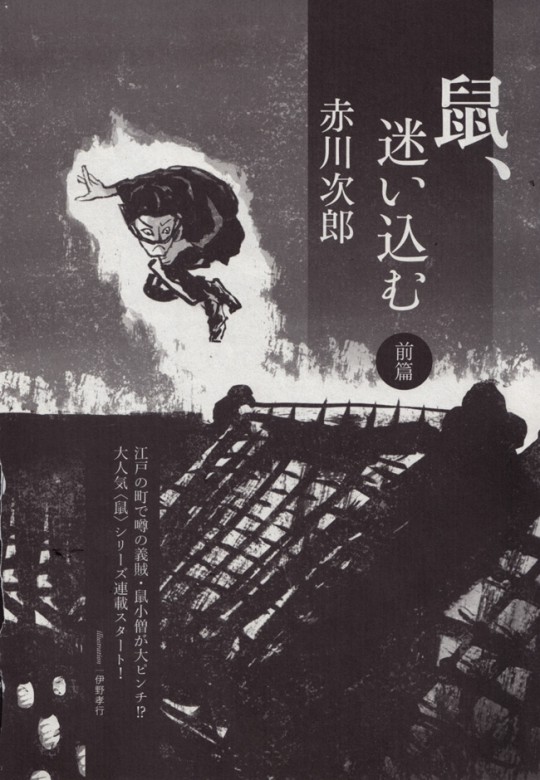

はい、とってつけたように仕事の絵でも載せます。「野生時代」で赤川次郎さんの小説「鼠」シリーズに今号から挿絵を描いています。鼠小僧のお話しです。やはり時代物のなかでも盗賊が出てくる話は一度は描いてみたいものです。

6月17日から24日まで「ウィーン」に行って来たのでその報告をば。当ブログでは「ロンドン」「ニューヨーク」につづく海外旅行シリーズ第3弾だが、ぼくは元来、旅行ぎらいで16年間くらいどこにも行ってなかった。とくに行きたくもなかった。でもここ数年はよく旅行に行く。今年に入ってからは海外2回、国内4回も行っている。しかしこれとて誘われたり、巡回展のためだったりして、積極的に行っていない。旅行に行く前の気持の高まりは人並みに感じるものの、現地について二日目には、もう家に帰りたくなってくる。疲れる。眠れない。旅は非日常だから日常が恋しくなる。でも楽しいんだよね。家にいるなんてもったいないと思う。1週間なら1週間、非日常に身を置くとそれなりに得るものもあるわけで……そんな人間の旅行記です。

◯飛行機はウィーン少年合唱団と元プロレスラーで国会議員の馳浩といっしょだった。

今回の旅は某デザイン事務所の社員研修旅行に同行。予定表には「ブリューゲル、クリムト、シーレと世紀末建築とオペラの旅」というタイトルがついているのでそういうものを見るのだ。

◯ウィーンは猛暑!

猛暑!猛暑!猛暑!酷暑!酷暑!酷暑!ウィーン滞在中はほんとに暑かった。35℃の日もあった。それはまるで予想外のことだった。ガイドブックではずいぶんと涼しいようなことが書いてあったが、も〜う!イヤンなっちゃうくらい暑い。まず気持の準備ができてない。セーターやヒートテックの用意はあってもTシャツなんて下着用にもってきてるくらい。せっかくの旅行なのに下着のようなTシャツで街を歩かなければならない。ウィーンは年に十日ほど猛暑日があるらしいが、ぴったりそのときに来てしまったわけ。ウィーンの女性たちはタンクトップに太もも見えまくりのホットパンツ姿が多かった。年に十日のこの暑さをむしろあじわっている感じすらある。湿度もけっこうある。ギラッギラの太陽に照りつけられてたまらず店に逃げ込むも冷房ナシ!ということが多い。「トラム」という便利な路面電車によく乗ったがここもほとんど冷房ナシ。オペラ座も冷房ナシ。美術館はどこも冷房が効いていた。ちなみにアイスウィンナーコーヒーみたいな飲み物にも伝統的に氷はナシ、でもビールは冷えててどこでもうまい。 あついあつい!

あついあつい! 夕方になってもあついあつい!

夕方になってもあついあつい!

◯ウィーンの印象

全盛を誇ったハプスブルク王朝が中央ヨーロッパを治めていたのも今は昔。こじんまりとしたウィーンの街は栄華の後にもまだ余裕という文化を保ちつづけているようであった。一週間、狭い範囲だけ見た感想なので間違っていると思うがこの眼にうつるウィーンはそうだった。たとえば地下鉄や路面電車「トラム」はパスを買って乗るのが便利なのだが改札には駅員もいなけりゃセンサーもない。ただ冊があるだけ。検札はたまに来るらしいが一週間いたけど出会わなかった。みんなタダで乗り降りしてるんじゃないかと思ってしまう。いや、みんなパスを買って乗っているはずなのだが、ほとんどチェック機関がない。あくまで本人の良心に委ねるという、なんて大人な方法なんだ。ドナウ川にも落下防止めの無粋な冊はなく、基本的に「落ちても知らないよ」という態度。人が川に落ちかけている絵のついた標識だけがある。実際川に近づくと落ちそうでコワい。 「トラム」の優先席のマーク。

「トラム」の優先席のマーク。

◯ウィーンの人柄

人はみなおだやかでお店のサービスも心地よいところが多かった。これもまた限られた範囲で見ただけだが、ものすごーく下品な人とかあまり見かけなかったな。日本人の僕はなにかというとすぐ作り笑顔をするが、外人はあまりしない。なので怒ってるのかとおもうけどけっこう親切だ。シェーンブルン宮殿に行く時、なにも聞いていないのにトラムでおばさんが「U4(うーふぉー)よ」と地下鉄の線を教えてくれて、また別のおじさんが「グリーンだよ」と線の色を怖い顔で言ってくれた。 美術史博物館のチケット売り場。ウィーンはクリムトのせいか金色が使われているところ多し。

美術史博物館のチケット売り場。ウィーンはクリムトのせいか金色が使われているところ多し。

◯美術史博物館

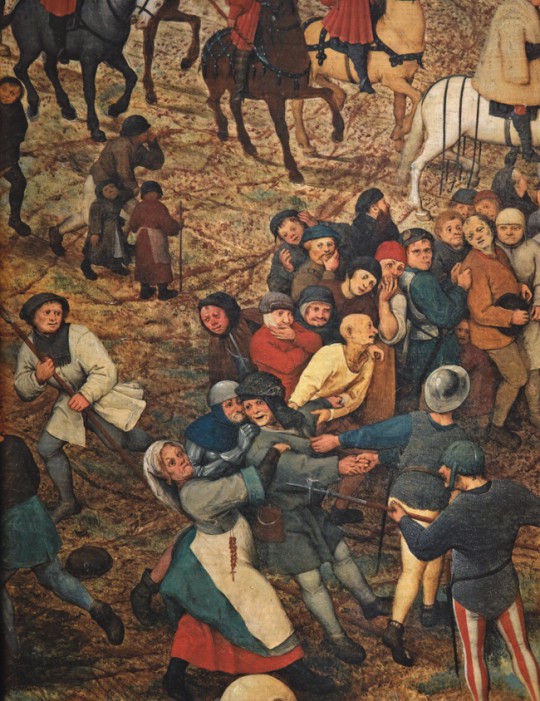

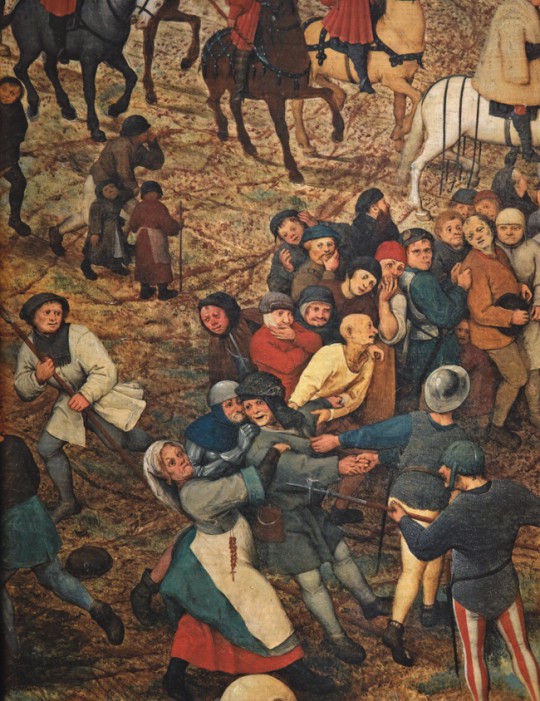

ここの目玉はなんといっても世界に40点ほどしかないブリューゲルの油彩が12点もあるということ。ブリューゲルやクラナッハ、ルーベンス、カルバッジョ、デューラー、レンブラント、フェルメール、メムリンク、ホルバイン、ベラスケスなどを堪能。

浴びるように絵画を見る。パリの「ルーブル」やロンドンの「テート」やニューヨークの「メトロポリタン」などと同じで、とても一日では見られない。しかも何段にもかかっていて、どんな絵が好きな人でも、見ることの限度を超えてしまう。「絵なんて一瞬で見られる」と豪語している僕も、お腹がいっぱいなのにどんどん食事が出てきては、いくらおいしくともちゃんと賞味できない。ゲップの出そうなときは絵の森のなかを散歩している気分で歩くのも贅沢である。このひと部屋が日本に来たら大騒ぎだろうと思いながらぶらぶらと。一日で全部見ようとするのがそもそもの間違いなのだ。

しかし、中世近世のヨーロッパ人てのはこうもこってりと隙間のない絵をあきもせず描いてきたもんだ。やっぱ米や野菜とたまに魚を食って暮らしてきた我々と、食事といえば「肉」の国の人たちは根本的に何かが違うとおもわざるをえない。ヨーロッパ人中心の美術史を宮殿で見ると世界は昔は西と東に半分に別れていたことを実感する。そして急に東洋の絵に身近さを覚える。ここで掛け軸か屏風でも見て一息つきたくなる。 ルーベンスはバロックの過剰で大仰な感じがバカバカしくて好きだ。コッテリしてても別腹。

ルーベンスはバロックの過剰で大仰な感じがバカバカしくて好きだ。コッテリしてても別腹。

レンブラントにしろブリューゲルにしろ大天才というのは西洋と東洋の壁を越えている。自分が日本人だとか東洋人だとか意識することなしにすっと絵の中に入っていける。そういうときにすべての絵はつながっていると実感するのだ。しかし、レンブラントやベラスケスの部屋にもあまり人は居ず、日本では考えられないことだが、たまたま僕が行ったときには、フェルメールの絵(1点しかないが)は誰に見られることもなく、部屋の中には自分一人であった。絵の前にベンチが置かれていたのでそこで疲れた足を休めたのである。

大天才というのは時代の流れのなかでポコッと浮いた仕事をするものであるとつくづく思う。俯瞰ですべての登場人物にピントがあったブリューゲルの絵は、庭の石をどけたときにその下にいろんな虫達がいっぱいいてワ〜ッと散らばってさわいでる様なカンジである。ティム・バートンの映画のワンシーンみたい。みんな勝手に「オラ生きてんど〜!」と声をあげながら残酷に踏みにじられたりする虫のように、人間が描かれている。一人ひとり手をぬくことなくちゃんと描写されており、そういう意味では画家は神のような創造主でもあるが、ブリューゲルの絵を見ていると、深沢七郎にも似た人生観、人間は屁のように産まれてきて屁のように消えていく、といったおもむきさえ、こちとら勝手に覚えてしまうのであった。

ウィーンの旅その1終わり。たぶん続く…。

ウィーンの旅その1終わり。たぶん続く…。

「芸術新潮」で連載中、藤田一人さんの「わたし一人の美術時評」のここ三ヶ月の一コマ漫画です。まず今売りの8月号から。タイトルは「おしゃべりな美術家たち」です。わたしが描いたのはこんな絵。 ダリが漫談やっているところです。「ガラにもない…」もちろんわかりますよね?ダリの奥さんガラだから。コラムの内容は最近やたらと多い美術館やギャラリーでの「アーティスト・トーク」の是非についてです。わたしもやったことあるので読んで反省すること多し、でした。

ダリが漫談やっているところです。「ガラにもない…」もちろんわかりますよね?ダリの奥さんガラだから。コラムの内容は最近やたらと多い美術館やギャラリーでの「アーティスト・トーク」の是非についてです。わたしもやったことあるので読んで反省すること多し、でした。

お次ぎは、7月号より。タイトルは「日本美術における戦後民主主義とは何だったか?」です。戦後の民主主義というとそれまでの大日本帝国から解放された民衆が目覚め、岡本太郎も言うように「絵画は万人によって、鑑賞されるばかりでなく、創られなければならない」という理想がありましたが、さてさて現在は…。描いたのはこんな絵。

戦後の民主主義といえばこの人かな?と吉本隆明を描きました。ちなみに吉本隆明の本は「共同幻想論」をはじめ一冊も読んだことないです。というか難しすぎて読めない。呉智英さんの「吉本隆明という共同幻想」は読みました。こちらは何回か吹き出すくらいものすごく面白い本でしたよ。この一コマ漫画は自分でもうまく出来たと思うんですけど、くりかえしますが吉本隆明さんの本は一冊も読んでないのです…。

さて6月号は「日本のものづくりと伝統工芸の課題」でした。「人間国宝」というのがありますが、工芸=ものづくりは、「人間国宝」みたいな個人作家のものではなく、それを支える多くの人達をふくめたシステムである、ということが忘れられがち。…というわけでこんな絵にしてみました。 この連載が毎月唯一頭を使う仕事でして、今も来月号のアイデアに悩んでいるところです。

この連載が毎月唯一頭を使う仕事でして、今も来月号のアイデアに悩んでいるところです。

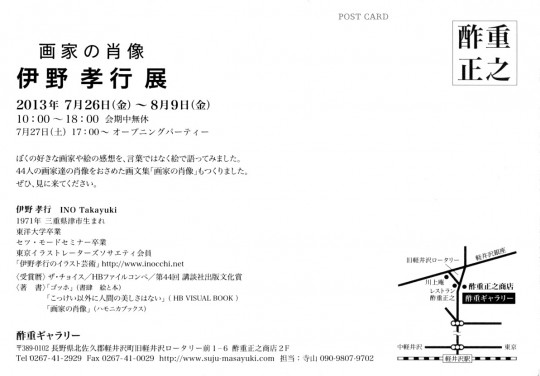

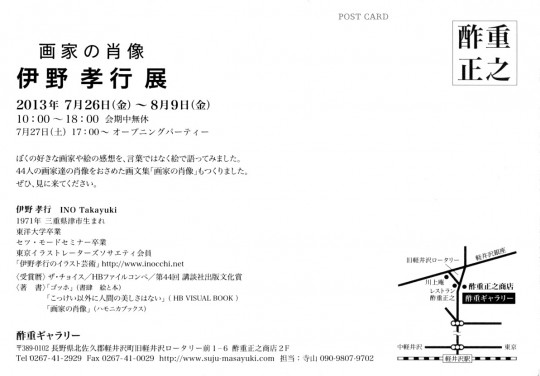

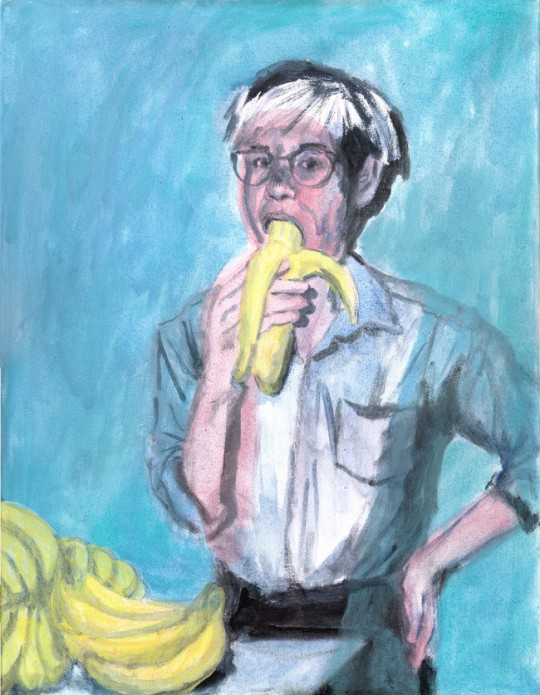

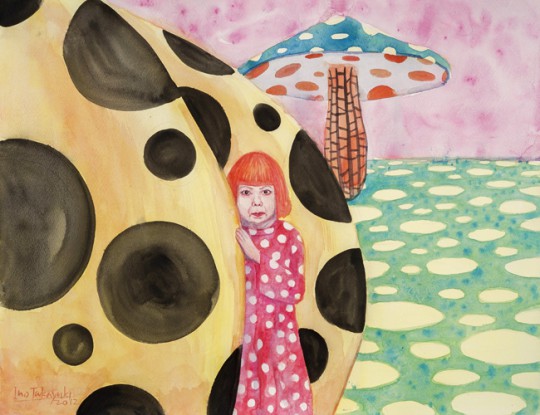

今週の金曜日7/26から8/9まで「画家の肖像」が軽井沢に巡回します。会期中無休。みなさ〜ん!軽井沢はお金持ちのためだけの避暑地ではありません。東京から新幹線で片道1時間、新幹線の電車賃は5000円くらいだっけかな?とにかくあ、っと言うまに行ける真夏の別天地。これは行くしかない。私の展示はさておいても。 そんなわけで今週のメニューは個展の宣伝と、軽井沢にたくさんある美術館の紹介、そしておまけに「ねんど」の作品?です。

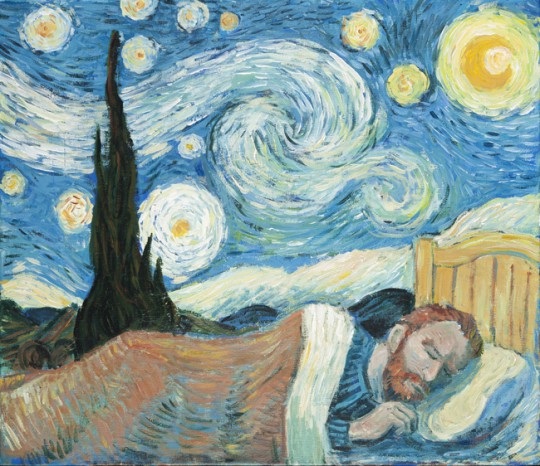

そんなわけで今週のメニューは個展の宣伝と、軽井沢にたくさんある美術館の紹介、そしておまけに「ねんど」の作品?です。 またまたこの絵ですみませんね、DMに使ったもんだから。軽井沢のメインストリートにある「酢重正之商店」の2階の「酢重ギャラリー」で開催します。「酢重正之商店」の「醤油豆」という味噌が最高なんでそれを買うついでに2階にあがってください。ここのギャラリーは友人の版画家兼イラストレーターの田嶋健(小澤 征悦にクリソツ)さんが毎年個展をしているところで、あとはアーティストの佐々木卓也さんも毎年されています。

またまたこの絵ですみませんね、DMに使ったもんだから。軽井沢のメインストリートにある「酢重正之商店」の2階の「酢重ギャラリー」で開催します。「酢重正之商店」の「醤油豆」という味噌が最高なんでそれを買うついでに2階にあがってください。ここのギャラリーは友人の版画家兼イラストレーターの田嶋健(小澤 征悦にクリソツ)さんが毎年個展をしているところで、あとはアーティストの佐々木卓也さんも毎年されています。 この画像、クリックするとでっかくなります。

この画像、クリックするとでっかくなります。

「酢重ギャラリー」のページはコチラ。

27日の土曜日がオープニングパーティーがあってぼくも行きますのでぜひお会いしましょう。

◯軽井沢のオススメ。

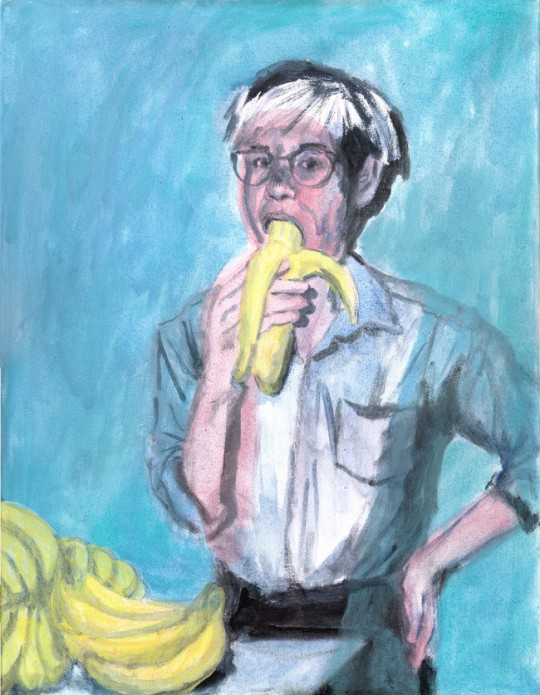

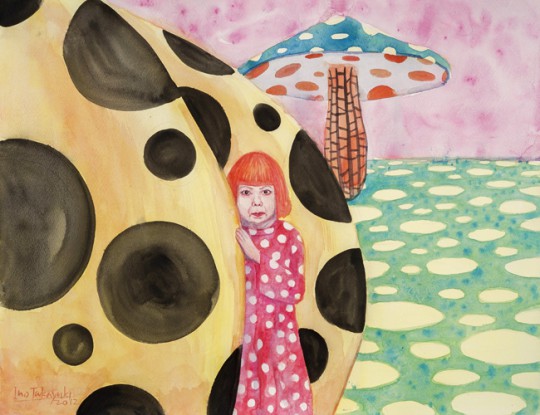

さて、軽井沢は去年はじめて行っただけで、なにかをオススメするほどの人間ではないのだが、サイクリングがとても爽快だ。サイクリングは必然的に別荘見学にもなるのだが、「ケッ!いいよな〜金持ちはよ〜っ」などと思いながら、地獄の暑さの東京に戻るまでのひとときをママチャリをコキコキするのも庶民的避暑の過ごし方である。しかしそんな金持ちと庶民の垣根をこえ、芸術の前ではおたがいひとりの人間として作品にむかうことができるのだ。軽井沢はアートの町でもある。まず必ず行かなければならない、絶対におさえておかねばならないのは「セゾン現代美術館」である。館に入る前にお庭の美しさに感動するだろう。セゾングループ華やかなりし頃に買い集めた作品は粒ぞろいで、さして広くない美術館であるが非常に満足感を覚えた。ウォーホルももちろんあるよ。 現代美術を専門にあつかう美術館はあと二つあり、ひとつはその名も「軽井沢現代美術館」だ。ものすご〜く急な坂道の上にあり、さすがに自転車も降りて押さねばあがれない。軽井沢ではめずらしい「汗」というものをかくだろう。やっとのことでたどりつくと(たぶん車で行くと楽勝に行ける)サービスで「りんごジュース」を出してくれた。草間彌生や奈良美智の作品がたくさんあったが、実はここは神保町の三省堂にある「海画廊」の経営なのだ。以前神保町の喫茶店でバイトしていたときに画廊のオーナーがときどき来ていた。画商というのもぼくにはよくわからない世界のままである。

現代美術を専門にあつかう美術館はあと二つあり、ひとつはその名も「軽井沢現代美術館」だ。ものすご〜く急な坂道の上にあり、さすがに自転車も降りて押さねばあがれない。軽井沢ではめずらしい「汗」というものをかくだろう。やっとのことでたどりつくと(たぶん車で行くと楽勝に行ける)サービスで「りんごジュース」を出してくれた。草間彌生や奈良美智の作品がたくさんあったが、実はここは神保町の三省堂にある「海画廊」の経営なのだ。以前神保町の喫茶店でバイトしていたときに画廊のオーナーがときどき来ていた。画商というのもぼくにはよくわからない世界のままである。 もうひとつは軽井沢駅からもほど近い「軽井沢ニューアートミュージアム」で去年オープンしたばかり。ここは入場料が高い!(実は田嶋さんにタダ券もらって見たんだけど)去年見たときは「具体」の作品が充実していた。あと東京芸大の学長さんのイルカのアート作品もあったっけ…。よくわからん…。軽井沢は観光地なので珈琲一杯もわりと高い値段設定なのだが、美術館までも軽井沢価格なのだろうか。ああ、それともうひとつ「旅のみやげ話」に欠かせない美術館がある。「軽井沢千住博美術館」である。とにかく去年、田嶋健さん、ギャラリーの寺山章子さんに「とにかく行ってみてよ!」と言われこれまた自転車をこきこき(自転車だとけっこう遠い)行ったのだが、う〜む…これは!と思わずにいられない内容であった。さっそく「行って来たよ!」「どうだった?」「……」はい、ここから先の会話は各自想像するように。今年は脇田和さんの「脇田美術館」に行ってみたいと思っている。

もうひとつは軽井沢駅からもほど近い「軽井沢ニューアートミュージアム」で去年オープンしたばかり。ここは入場料が高い!(実は田嶋さんにタダ券もらって見たんだけど)去年見たときは「具体」の作品が充実していた。あと東京芸大の学長さんのイルカのアート作品もあったっけ…。よくわからん…。軽井沢は観光地なので珈琲一杯もわりと高い値段設定なのだが、美術館までも軽井沢価格なのだろうか。ああ、それともうひとつ「旅のみやげ話」に欠かせない美術館がある。「軽井沢千住博美術館」である。とにかく去年、田嶋健さん、ギャラリーの寺山章子さんに「とにかく行ってみてよ!」と言われこれまた自転車をこきこき(自転車だとけっこう遠い)行ったのだが、う〜む…これは!と思わずにいられない内容であった。さっそく「行って来たよ!」「どうだった?」「……」はい、ここから先の会話は各自想像するように。今年は脇田和さんの「脇田美術館」に行ってみたいと思っている。

寺山章子さんが軽井沢の美術館のレポートをされた文章がここで読める。ぼくのブログなどよりもよほどいいし、名文なのででリンクを貼ります。「軽井沢の美術館 」寺山章子(酢重ギャラリー、美術館好き軽井沢町民)

写真は泊めていただいた寺山さんの家からみえる庭。

はい、オマケの粘土コーナー。いったい突然なんだそりゃ?ですが TISの賛助会員の株式会社「パジコ」の粘土を使って会員がなんか作ってTISのサイトにアップするという催し「ねんど夏フェス」がありまして今日、明日、明後日の間、TISのトップページが粘土作品で埋まります。よかったらみてください。「TISねんど夏フェス」

ちなみにぼくは粘土苦手だな〜。もうヘタすぎて載せるの恥ずかしいけど仕方なく載せますよ。

日本経済新聞出版社より発売された中村雅美さん著「100歳までの健康の智慧」のカバー描きました。

二日酔いなので手抜き更新…です…。

二日酔いなので手抜き更新…です…。

「石巻」

「石巻」