「芸術新潮」で連載中の藤田一人さん「わたし一人の美術時評」から。まずは今月号「貴婦人と一角獣」が表紙の5月号で描いたものです。タイトルは「アベノミクスと美術市場の行方」コラムの内容は雑誌をお買い求めのうえ読んでいただくとしてわたしはこんな絵を描きました。 ずばり安倍晋三首相。安倍さんがオークションの競売人となって作品「日の丸」の値段を競り上げているところです。わっかりやすーい。

ずばり安倍晋三首相。安倍さんがオークションの競売人となって作品「日の丸」の値段を競り上げているところです。わっかりやすーい。

お次ぎは先月号「フランシス・べーコン」が表紙の4月号、コラムのタイトルは「オリンピック招致は文化的成熟に有意義か?」です。猪瀬さんはとにかくオリンピックをやれば日本もなんとなかなる、とでも言いたげなので「東京五輪音頭」の三波春夫先生にあやかりました。 これもなかなかわかりやすいでしょ?イラストレーションにはカリカチュア、風刺画といったジャンルもあるわけで、そもそもイラストレーションの歴史を考えても重要なジャンルなのに、あまり注目されません。いまのところ描き手も手薄。なのでねらってるんですけどね、わたしは。

これもなかなかわかりやすいでしょ?イラストレーションにはカリカチュア、風刺画といったジャンルもあるわけで、そもそもイラストレーションの歴史を考えても重要なジャンルなのに、あまり注目されません。いまのところ描き手も手薄。なのでねらってるんですけどね、わたしは。

いま売っている「イラストレーション」誌にわたしの小特集がのっています。よかったら見てください。「イラストレーション」誌はイラストレーターがよく読むというよりはイラストレーターになりたいひとを中心に読まれることが多いと思う。小特集だけどわたしが声を大にして訴えたかったことは「イラストレーションとは単に絵の役割のことで、役割さえまっとうすれば何をやっても自由なんだ!」ということ。それを特集のテーマにして、おもに絵で力説したつもりなのだ。

この場合の自由とは役割があっての自由、つまりカギカッコのついた「自由」だけど、それはアートだっておなじだし、世の中にカギカッコのついてない自由なんてない。自由に描いて、しかも仕事の役割をキッチリおさえるというのは一見矛盾していることだけど、矛盾したことができるのが本当のプロだと思う。魅力のある作品は必ず矛盾を含んでいる。そこでは矛盾が不思議と統一されている。

最近のイラストレーション界に漂う閉塞感の原因はいろいろあるが、結果的に自由な空気が薄れているのは事実だと思う。

で、どうすればいいのか?とりあえず自分にできることといえば、そんな状況に反応して絵を描くことだ。現状にあわせて絵を描くことではない。昔は良かった、すべてやりつくされた、なんてことはない。もっとこうあってもいいんじゃないかな?と思うことはいくらでもある。まずそれは自分の絵にたいして一番思う。わたしが色々なタッチで絵を描くことはテクニックの問題ではなくて自由の問題なのだった。(←正直、これは後づけですが今はそう思って意識的にやっているのでよしとしておきましょう)

……憂国の志士を気取ると肩がこるワイ。ええ〜っとですね、ほんで、小特集には「HOW TO DRAW」のコーナーもあって描き下ろしが載っています。よく「シュールな絵ですね」と人に言われることが多いのだが、それは「変な絵ですね」という意味で言っていると思う。なのでほんとうのシュールな絵を描いてみた。題して「シュルレアリストの肖像」。クリックするとデッカくなるよ! 原寸にちかい大きさで見開きで載せてもらった。筆のタッチとかよくわかるし。でも…あんまりうまくいかず(まわりで人が見てるのってやはり緊張する)かえって恥まで大きく載せることになってしまったけどね!絵の中に番号がふってあるのはマックス・エルンストの作品にそういうのがあったから。番号に対する解説もつけています。それは是非「イラストレーション」誌を買って読んでください。

原寸にちかい大きさで見開きで載せてもらった。筆のタッチとかよくわかるし。でも…あんまりうまくいかず(まわりで人が見てるのってやはり緊張する)かえって恥まで大きく載せることになってしまったけどね!絵の中に番号がふってあるのはマックス・エルンストの作品にそういうのがあったから。番号に対する解説もつけています。それは是非「イラストレーション」誌を買って読んでください。

先週の水曜日、4月3日はうれしいニュースが二つあった。まずひとつは、新聞やテレビでも大きくとりあげられていた、大相撲八百長事件で八百長をしていないにもかかわらず、クロと判定されて解雇になっていた蒼国来栄吉関(本名は恩和图布新・エンクートフシンさん。中国内モンゴル出身)が裁判に勝ち、北の湖理事長からも直々に謝罪があり、見事、名古屋場所から元の番付で土俵に復帰することが決まった。フリー編集者の青山美佳さんとお仕事で知り合ったことが縁で、一度蒼国来関の裁判を傍聴しに行ったことがある。青山さんは蒼国来関を全力で支援する「勝手連」のメンバーで、毎場所国技館の前で署名活動をしたり、相撲協会にも働きかけたりと、ものすごーく熱心に、はたから見てるこっちが感動するくらいにやっておられた。法廷では、ふだん「相撲が好き」などと言っている自分が恥ずかしくなるような真の好角家達が裁判を見つめていた。蒼国来関は母国語でもない日本語で裁判を闘わなければいけない…。僕が傍聴した裁判からも10ヶ月が経ち、解雇されてからは2年も経ったが、ついに勝った!ヤッター!おめでとー!僕は一度裁判を傍聴したきり、なにも具体的にお手伝いは出来ていないのだが、以前このブログでも傍聴記を書いたので、ぜひ報告しておきたかったのです。「蒼国来裁判を傍聴してきた」←インディーズ法廷画家デビューでもあります。読んでね!

同じく4月3日にあった、もうひとつのうれしいニュースとは、私事でアレですが「第44回講談社出版文化賞」をいただきました。講談社出版文化賞とは今回の「さしえ賞」は久しぶりに二人同時受賞といことでヤマモトマサアキさんも受賞されました。ヤマモトマサアキさん

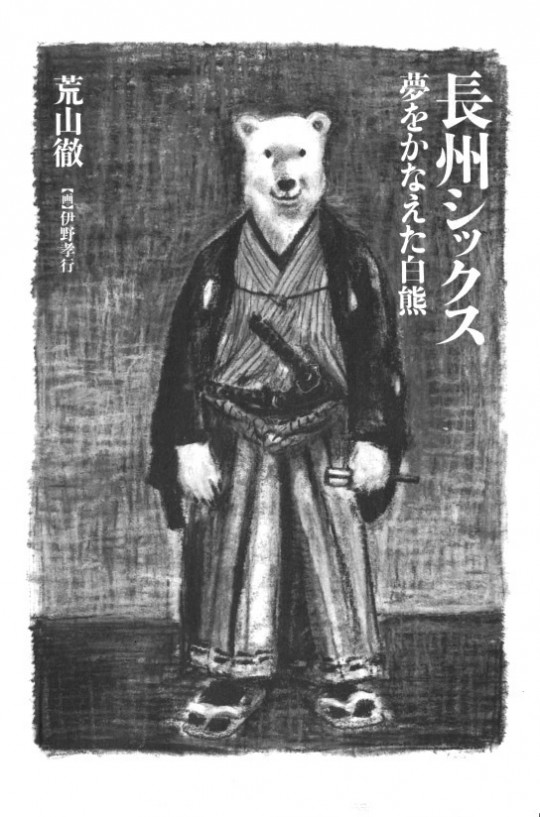

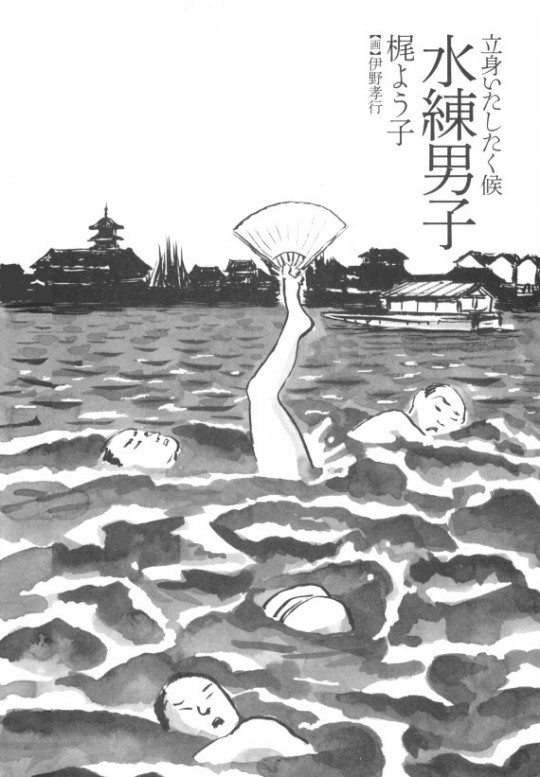

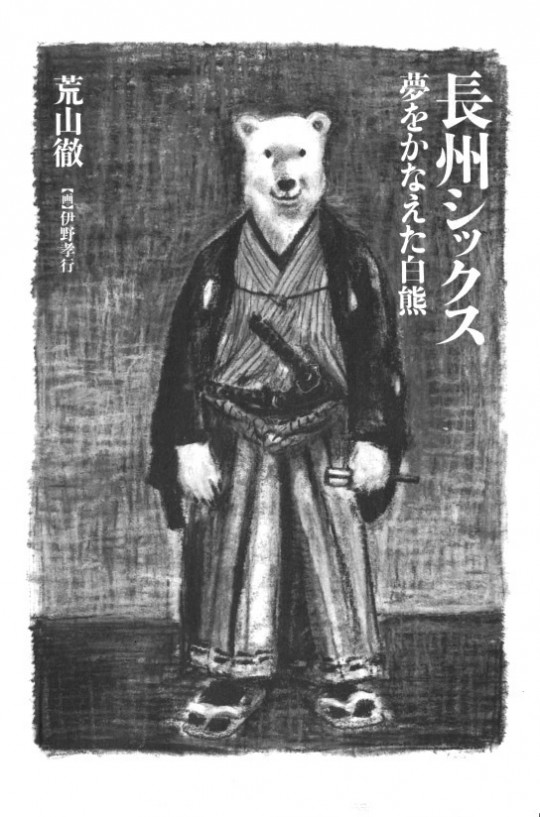

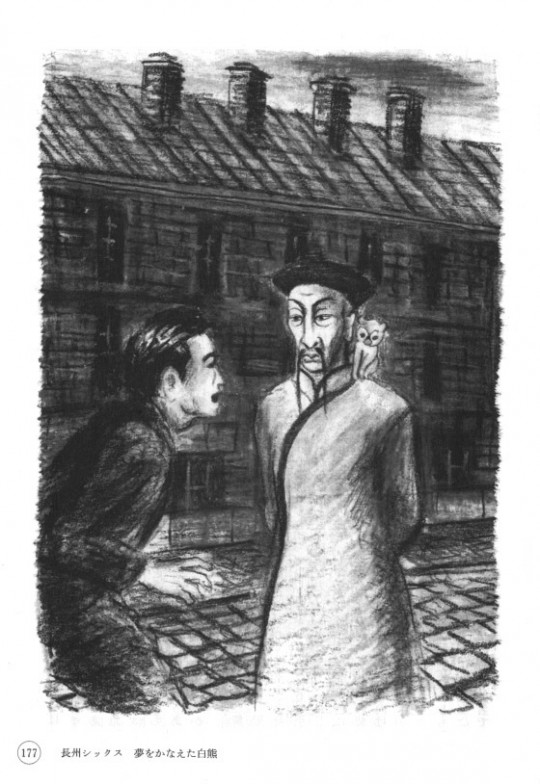

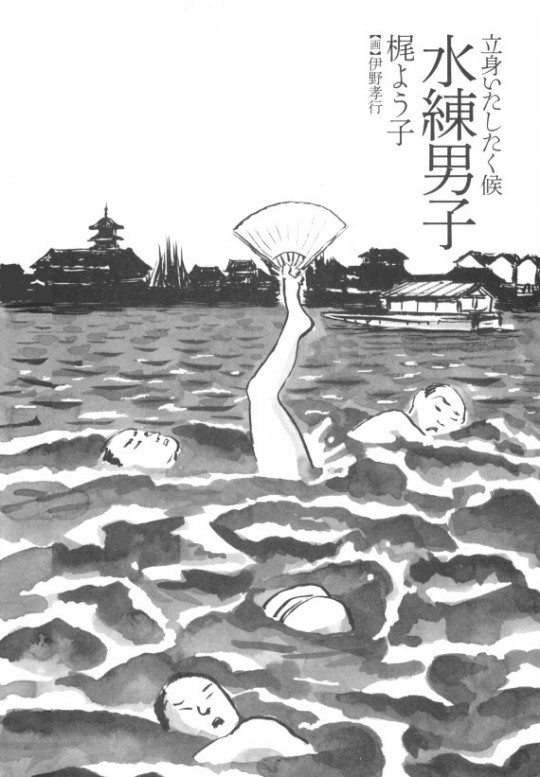

僕の受賞対象作品は荒山徹さんの「長州シックス 夢をかなえた白熊」、梶よう子さんの「立身いたしたく候 水練男子」です。

う〜ん、よくこんな変な絵で受賞したなぁ。「禍福はあざなえる縄の如し」といいますから、いいことがあれば次はぜったい悪いことがおきるのが人生なので、どんなことが待ち受けているのか今から戦々恐々としています。

う〜ん、よくこんな変な絵で受賞したなぁ。「禍福はあざなえる縄の如し」といいますから、いいことがあれば次はぜったい悪いことがおきるのが人生なので、どんなことが待ち受けているのか今から戦々恐々としています。

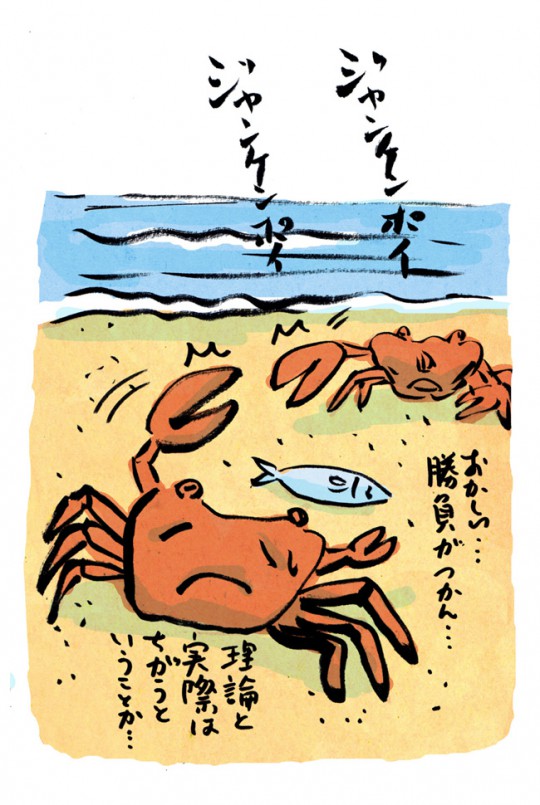

じゃんけんであいこになった場合、人間は続けて同じ手を出しにくいというクセがあるそうです。このため、あいこになった手に負ける手を出すと、勝率が上がる。人間は同じ手を続けて出さないクセがある。理論と実際は違うという話です。カニの場合はどうかな?

じゃんけんであいこになった場合、人間は続けて同じ手を出しにくいというクセがあるそうです。このため、あいこになった手に負ける手を出すと、勝率が上がる。人間は同じ手を続けて出さないクセがある。理論と実際は違うという話です。カニの場合はどうかな? コインを投げるだけで簡単かつ公平に決められる方法を紹介する小噺。「コインを4回投げて15人から一人を選ぶ方法」などくわしく書いてあるけど自分じゃ説明できません。雑誌買って読んでね。

コインを投げるだけで簡単かつ公平に決められる方法を紹介する小噺。「コインを4回投げて15人から一人を選ぶ方法」などくわしく書いてあるけど自分じゃ説明できません。雑誌買って読んでね。 イチローです。打率4割というのはどんだけ難しいかというワケが書いてあります。僕の口からは説明できません。買って読んでね。

イチローです。打率4割というのはどんだけ難しいかというワケが書いてあります。僕の口からは説明できません。買って読んでね。 「偏差値」はテストで0点でも偏差値が25だったりします。また、偏差値が100を超えたり、マイナスになるケースもあるみたい。その仕組みが書いてあります。

「偏差値」はテストで0点でも偏差値が25だったりします。また、偏差値が100を超えたり、マイナスになるケースもあるみたい。その仕組みが書いてあります。 物差し一本で川の幅が測れる方法が書いてあります。これは必読ですぜ。

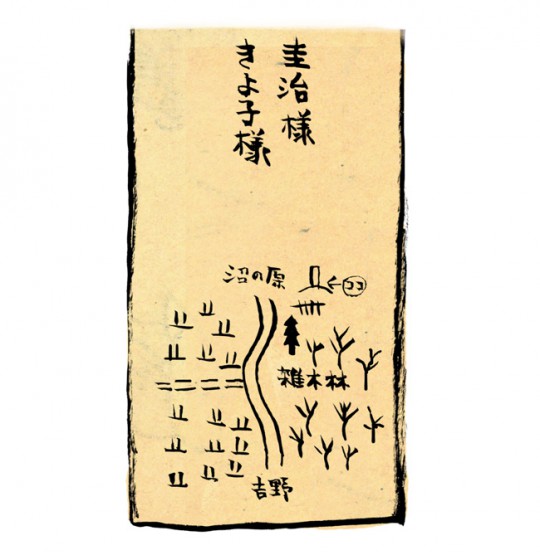

物差し一本で川の幅が測れる方法が書いてあります。これは必読ですぜ。 そしてパチンコで大当たりの確率を知る方法まで書かれている。パチンコで大当たりする確率をポアソン分布から求めることができるのだ。ポアソン分布って何?…ま、というわけでこのようなくだらないマンガを添えています。あとは数学者の似顔絵も描いた。偉人の似顔絵ばかり描いている気がするので割愛してピタゴラスとアルキメデスだけ載せときます。

そしてパチンコで大当たりの確率を知る方法まで書かれている。パチンコで大当たりする確率をポアソン分布から求めることができるのだ。ポアソン分布って何?…ま、というわけでこのようなくだらないマンガを添えています。あとは数学者の似顔絵も描いた。偉人の似顔絵ばかり描いている気がするので割愛してピタゴラスとアルキメデスだけ載せときます。