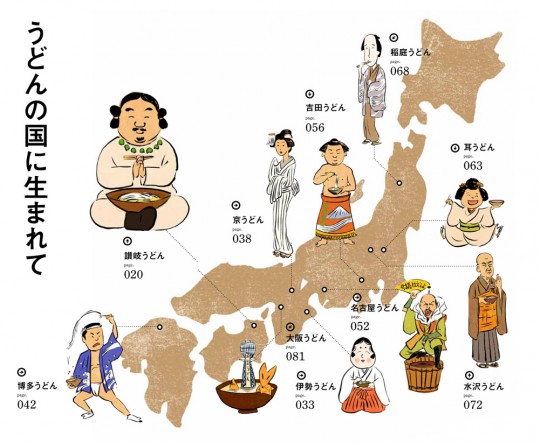

大人と子どものいい関係

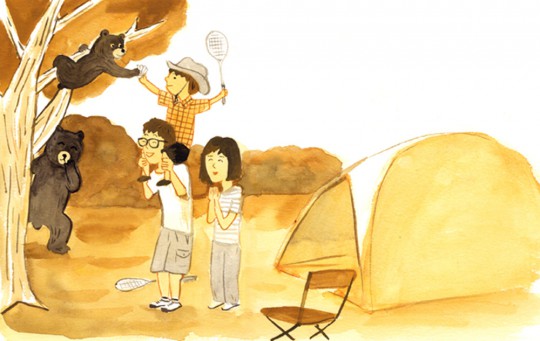

福音館「母の友」5月号の特集「大人と子どものいい関係」で絵を描きました。杉山亮さんによる「たぶん正しい子育てのスタンダード十カ条」です。 家族でキャンプをしております。お父さんと子どもはバドミントンをして遊んでいたら、バドミントンの羽が木の高いところにひっかかってしまいました。そこへあらわれたクマの親子。子グマが得意の木登りでスルスルと木に登っていき、羽をとってくれました。それをほほえましく見つめる親たちであります。…というような絵じゃ。これは特集の見開きの扉絵。クリックするとでっかくなるよ。見てみてね。

家族でキャンプをしております。お父さんと子どもはバドミントンをして遊んでいたら、バドミントンの羽が木の高いところにひっかかってしまいました。そこへあらわれたクマの親子。子グマが得意の木登りでスルスルと木に登っていき、羽をとってくれました。それをほほえましく見つめる親たちであります。…というような絵じゃ。これは特集の見開きの扉絵。クリックするとでっかくなるよ。見てみてね。 子どもといっしょに動物を飼おう。

子どもといっしょに動物を飼おう。 人形を与えよう。

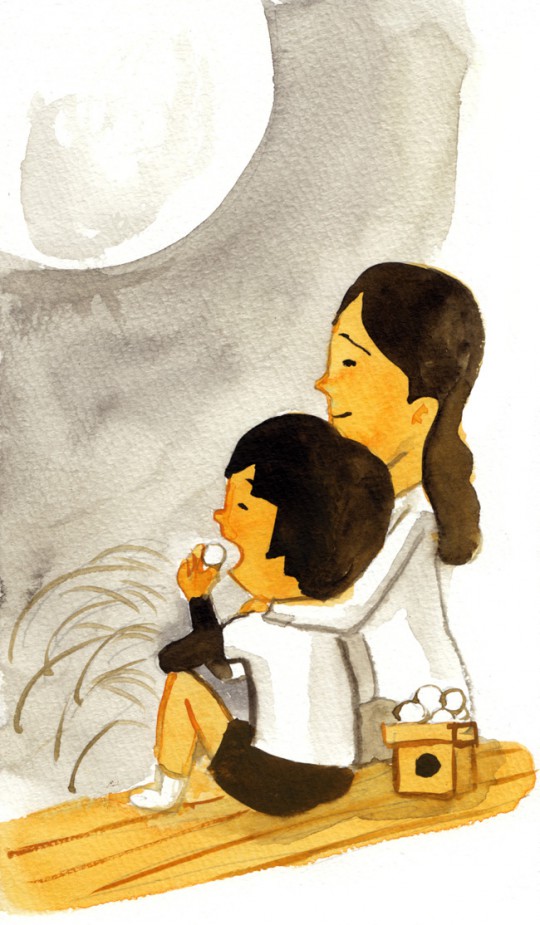

人形を与えよう。 季節を愛でよう。

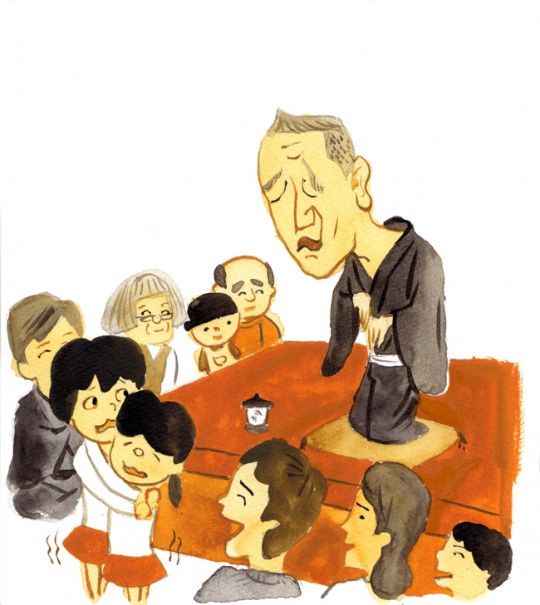

季節を愛でよう。 ステージをいっしょに楽しもう。

ステージをいっしょに楽しもう。 物語を伝えよう。

物語を伝えよう。 食べ物を作ろう。服を吟味しよう。その他にもありますが、絵の出来がいまいちなのは省きました。私は子どもがいませんが、すごく納得できるいいことが書かれていますので、世の中のお母さんは読むべし!お父さんも「母の友」を買おう!

食べ物を作ろう。服を吟味しよう。その他にもありますが、絵の出来がいまいちなのは省きました。私は子どもがいませんが、すごく納得できるいいことが書かれていますので、世の中のお母さんは読むべし!お父さんも「母の友」を買おう!