また先週ブログをサボってしまった。記憶では今年は3、4 回サボった気がする。ちょうど12月16日で大徳寺真珠庵の襖絵公開が終わるので、ご挨拶に京都に行き、さらに足を伸ばして奈良まで行って、興福寺を見学し、かねてから「いつかは行かねばならぬ……」と思っていた春日若宮おん祭を2日に渡って体験してきたので、火曜に東京には戻ってきたが、ヘトヘトすぎてブログを更新する気力は残っていなかった。

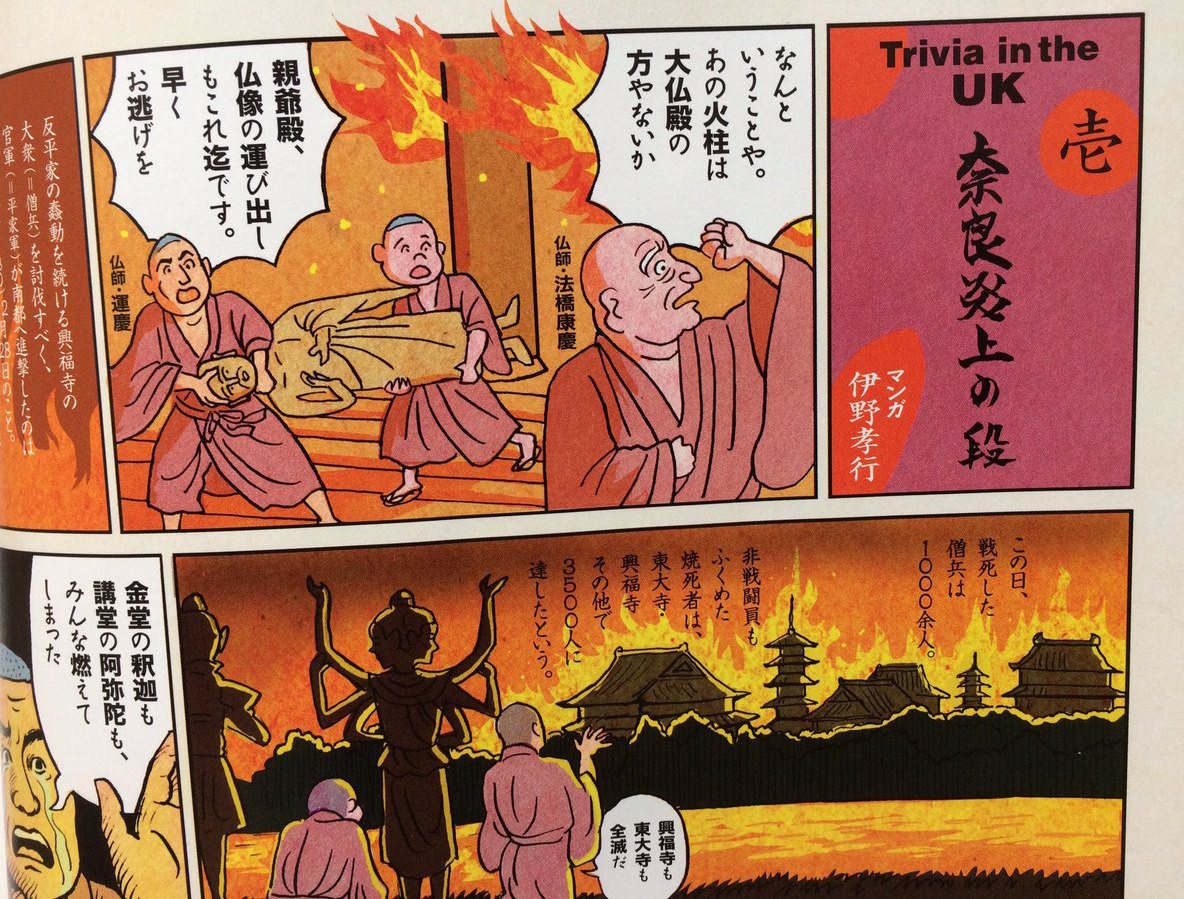

興福寺は来年、ある仕事で描くことになっているので、取材のつもりで見学してきた。建物のスケール感もそうだが、興福寺の周りはけっこう高低差がある土地なので、まずはそれを見たかった。もちろん阿修羅像はじめ数々のハイレベルな仏像がズラリと並ぶ国宝館とか、今年の秋に完成した天平の威風堂々、中金堂とかも見た。

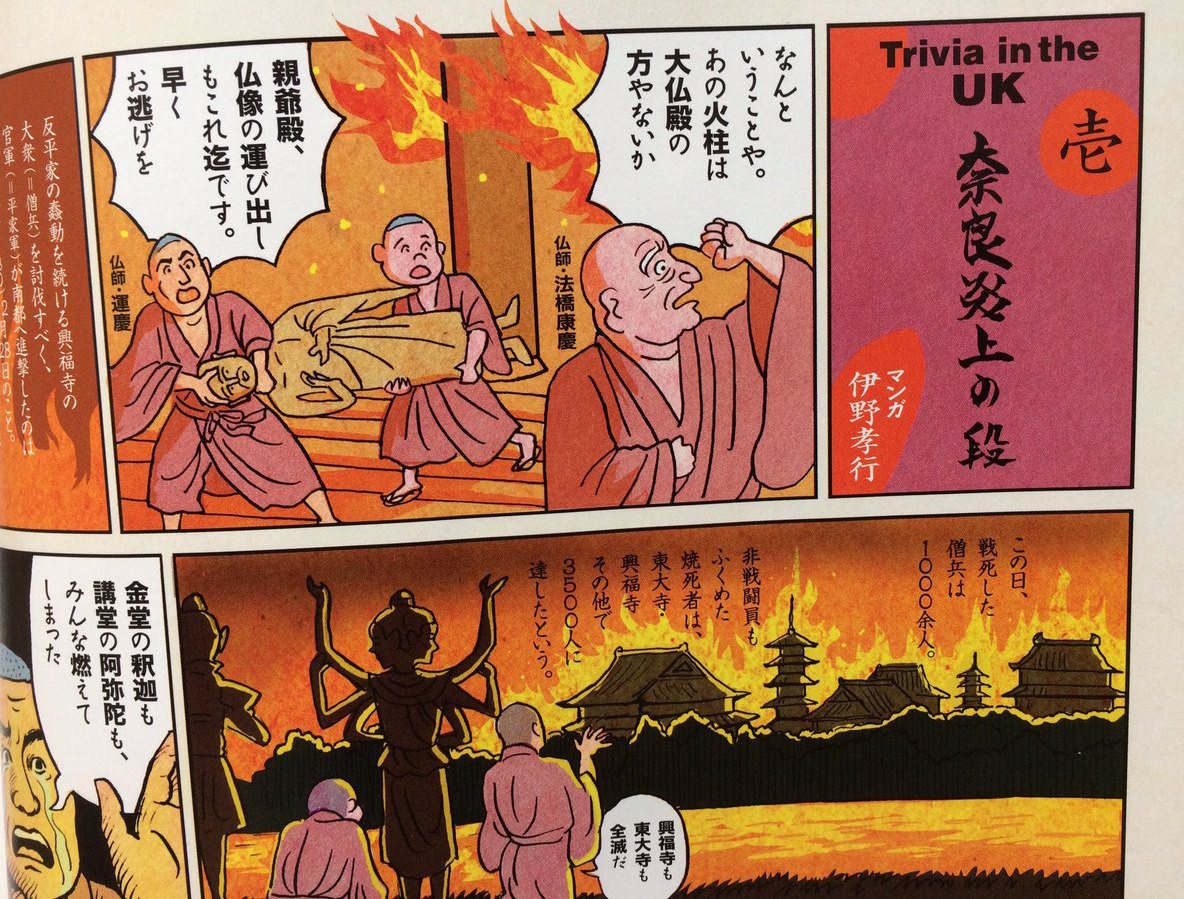

やはり一度でも見ておくことは大事だ。例えば、この漫画の一コマは、芸術新潮の運慶特集に描いたもので、猿沢池から高台に建つ興福寺を見上げているところだが、今見ると、建物の並びや向きがめちゃくちゃで恥ずかしい。実際は興福寺はもう少し高いところにある。ま、こういうことがないためにも百聞は一見にしかず。(興福寺は小学生の時に社会見学か修学旅行で行っているような気がするのだけど、全然覚えていない。)

春日若宮おん祭は、2年前のちょうど今頃、これまた芸術新潮にルポ漫画を描いていた。でも、実はルポしないで描いたのだった。本当は芝崎みゆきさんが取材して漫画に描く予定だったのだが、なんと取材最終日に右肩を骨折し、困りに困ったった編集部から、空いててよかったコンビニエンス・イラストレーターの私に電話がかかってきたのであった。

詳しいことは以下リンク先のブログ記事を読んでください。(芝崎さんになり変わって私が漫画を描く、つまりこの漫画は、芝崎菩薩を本地とする伊野権現という本地垂迹ルポ漫画なのです!……はい、なんのこっちゃわからん人はスルーしてくださいネ)

もともと春日大社の春日若宮おん祭は、隣接する興福寺がはじめたお祭りであった。大和国を実質支配していた興福寺、そして神仏習合を経ての春日大社との関わり合い……ま、よく知らないまま、くわしいことを語るとボロが出るので、まだ勉強中ということにしてひとまず置いておこう。

(写真は華やかな行列の参加者たちが奈良県庁の前に集合しているところをパチリ)

春日若宮おん祭の中心は、春日若宮の神様が午前零時に若宮神社からお旅所という場所に出て来られ、そこから24時間にわたって、芸能などを神様に楽しんでもらい、その日の午前零時にまたお住まいの若宮神社にお戻りになるまでの時間である。

その前後を含めると4日くらいお祭りの期間がある。

すべてのお祭りも本来はそうなのかもしれないが、春日若宮おん祭を見るということは、つまりは神様のために捧げるお祭りを、我々が横から見させてもらっているということだ。

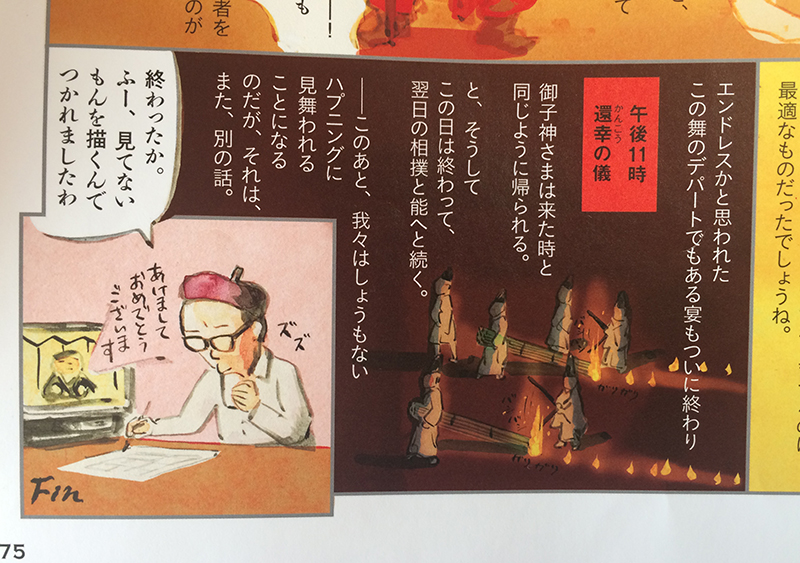

(マンガは、おん祭のもっとも重要な「遷幸の儀」の様子。若宮様を本殿よりお旅所へと深夜お遷しする行事で、古来より神秘とされている。闇の中を炎の道が作られ、その後をヲーヲーヲーという声を出す集団が続く。いっさいの明かりは消さなければならず、撮影も許されてはいない。なので実際に行った人にしかわからない。今年の遷幸の儀はザーザーぶりの雨だった!)

ここがお旅所である。写真が前後したが、遷幸の儀が深夜にあり、翌日華やかな行列や流鏑馬などがあり、そのあとお旅所で芸能が奉納される。写真は神楽の様子。芸能奉納はぶっ続けで8時間くらいあり、それが終わるとまた深夜に若宮様を本殿にお送りする。見学者は寒く、ひもじい思いもしなければならない。しかしせっかく神様とご一緒できるのであるから……。

芸能がくりひろげられる一段高くなった土俵ほどの大きさの「芝舞台」は「芝居」の語源にもなっている。つまり芝居はメイドイン春日大社なのだ。

春日若宮おん祭は濃厚にカミの存在が感じられ、カミは清いと同時に怖いという気分にさせてくれる。

祭りは人間が神様に捧げるために行うのだが、その結果として我々人間もまた、豊かな時間と楽しみを得られるのである。

人間が人間を喜ばすためにやってるのが、神様を信じなくなった近代以降の芸能や芸術だけど、人間と人間の間に神様の存在が入る三角関係が私にはとても新鮮だった。900年近くほぼ途切れることなく、昔のままの形で続いてきたお祭りだから、私のような一見さんにも、神様と人間で作る三角関係が感じられたのだと思う。

絵一つとっても、中世以前の作物はやっぱり神様仏様抜きにしては語れない部分は大きい。だが今、我々が神仏を昔の人と同様に語ることは不可能と言ってもいいだろう。でも、それを追体験できるのが春日若宮おん祭であった。

まことに稀有なお祭りです。ところが奈良県以外の人にはいまいち知られていないという……。

で、芸術新潮で見ないで描いたルポ漫画ですが、実際にこの目で見た後で、我ながらすごくよく描けてる!と思った。

これはひとえに芝崎みゆきさんの感受性と構成力の賜物です。あと、編集部の丁寧な説明とカメラマンの取った資料写真のおかげもありますね。こんな順番でおん祭を見る人も私だけでしょう。

この話を枕にふって、違うことを書く予定だったけど、結構量が増えてしまったので、今週はこれでおしまい。そして今年はこれでおしまい。

みなさま良いお年をお迎えください。

年の瀬です。今年のうちにやっておかねばならないことは色々ありますね。

みなさん、芸術新潮12月号をお買い忘れではありませんか?何?まだお買い求めになっていない?それはいけませんね〜。あと10日もすると来月号が出てしまいますから、買うのなら今のうちです。

特集は「これだけは見ておきたい2109年美術展ベスト25」で、来年必見の展覧会の見どころが老舗美術専門誌ならではの切り口で切りそろえられてズラリ並んでおります。……いや、なに、この来年必見の美術展特集というのは「日経おとなのOFF」や「美術の窓」でもやっており、なぜかよく売れる企画らしいのです。三雑誌をそれぞれ見比べて買うのもよろしいが、今年は買うなら絶対「芸術新潮」!

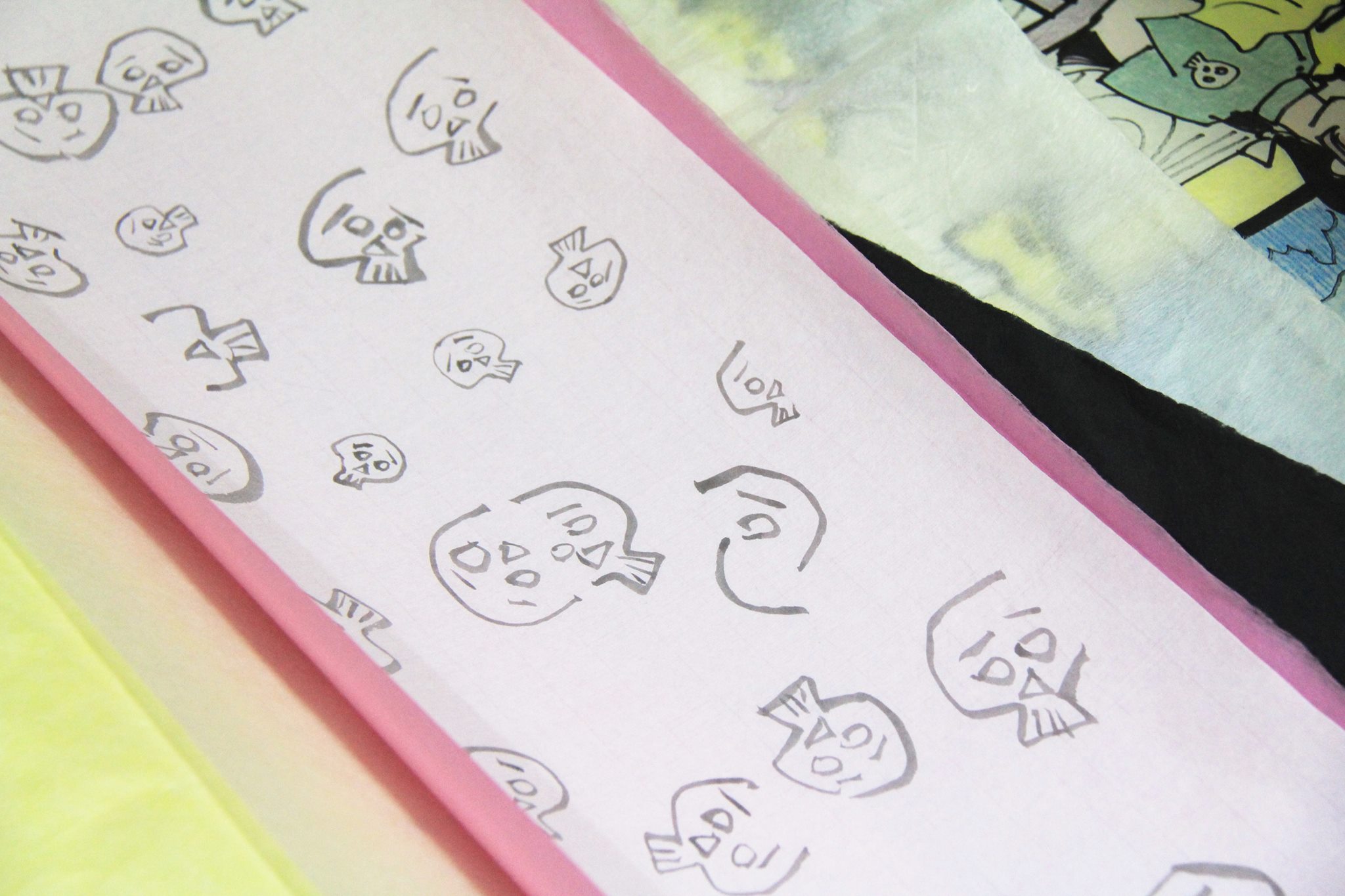

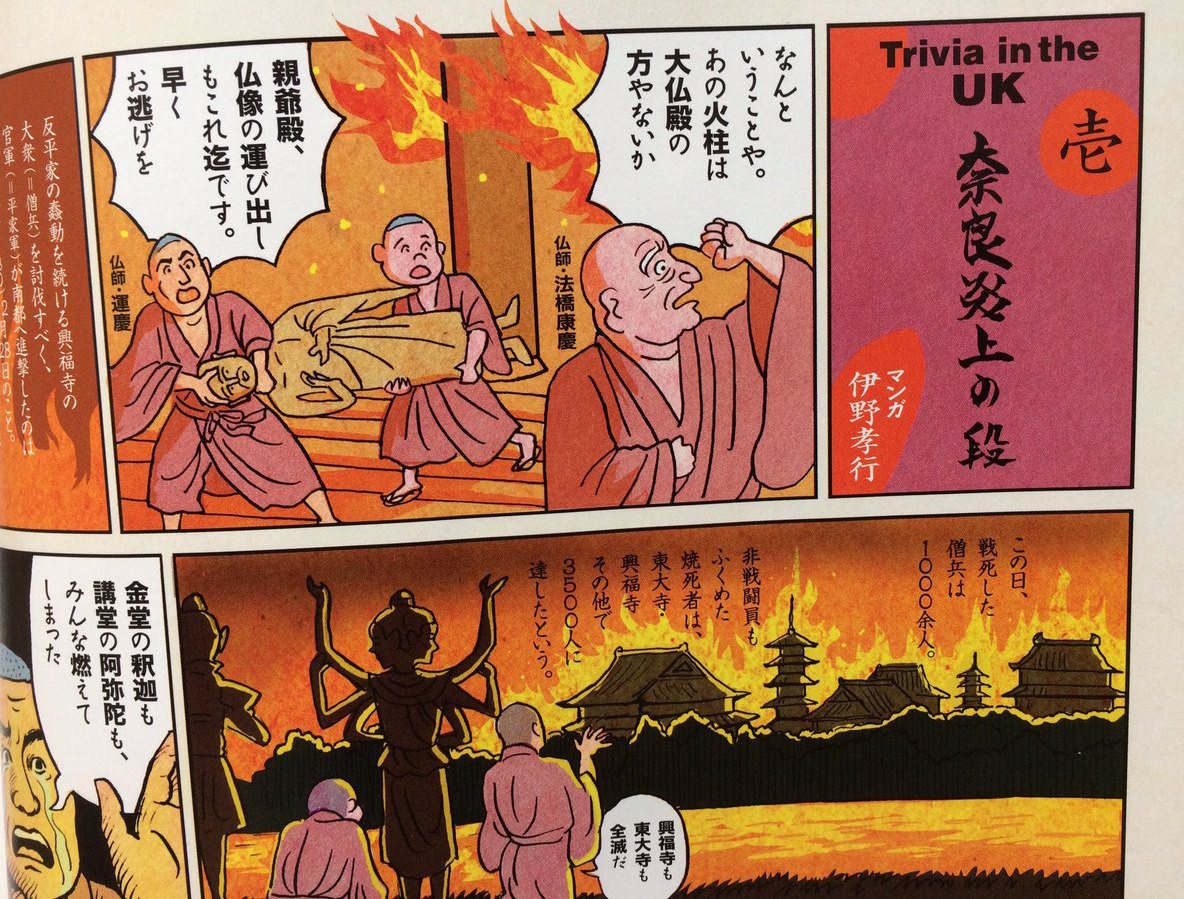

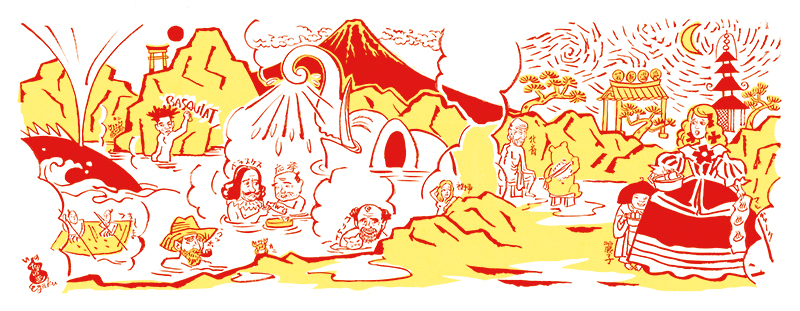

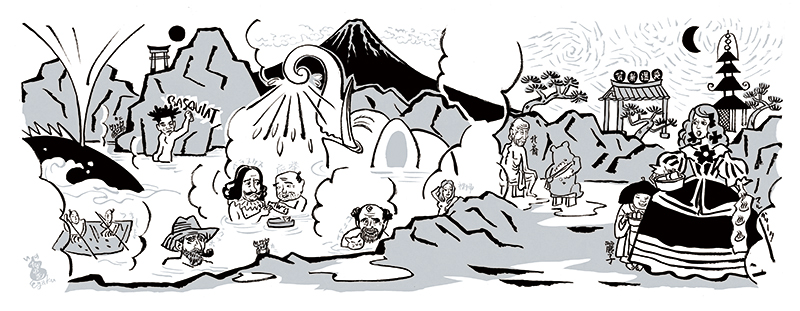

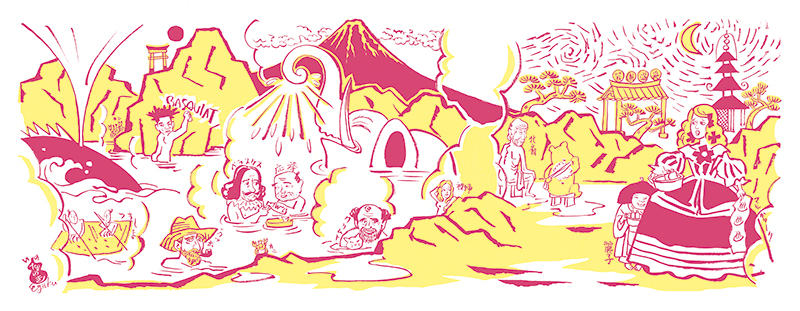

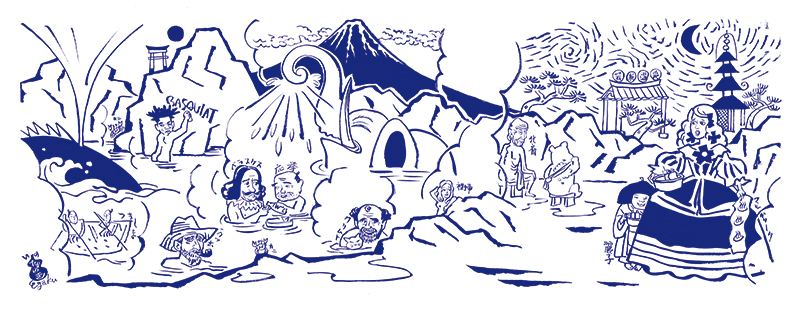

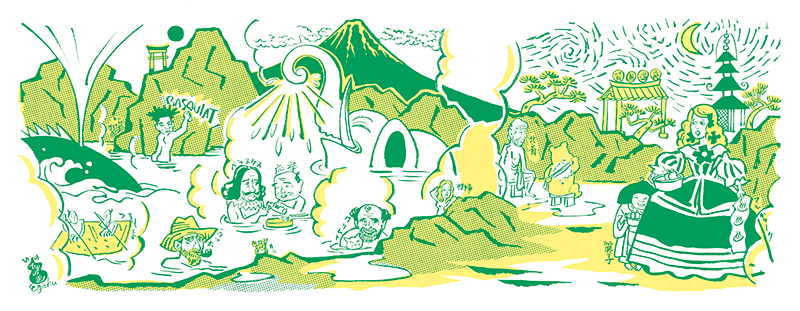

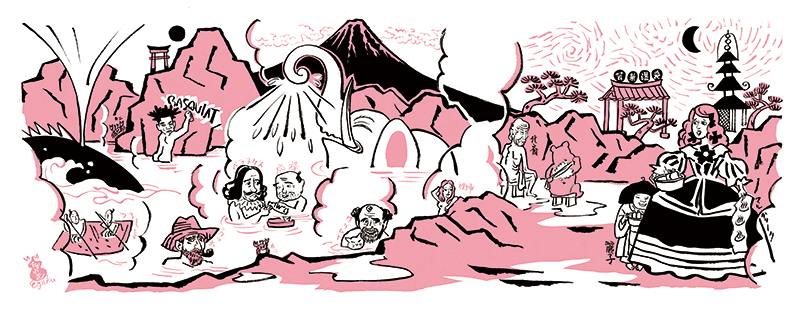

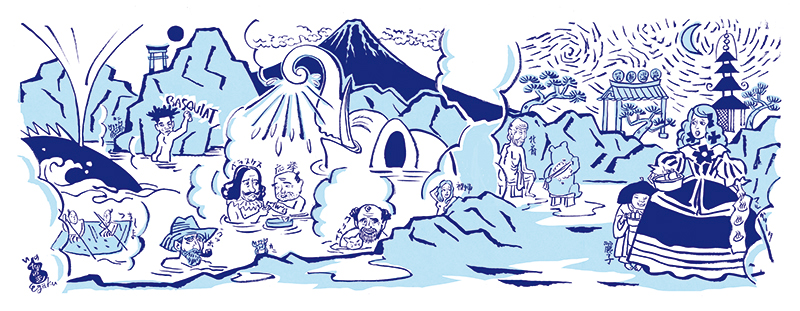

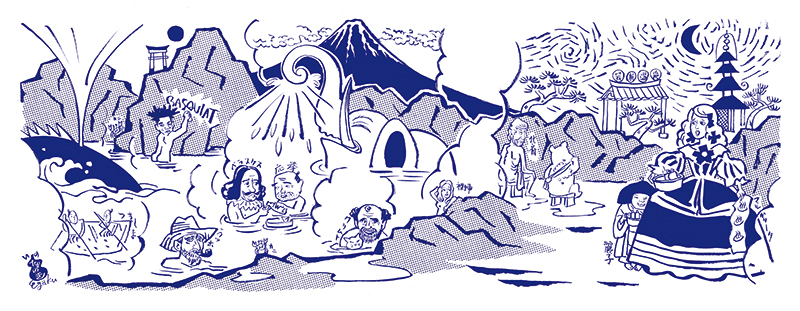

なぜなら私デザインの謹製手ぬぐいがついてくるからじゃ〜!買わなきゃついて来ない。図書館で借りてもついて来ない。多分中古で買ってもついて来ないんじゃない?今、売ってる時に買わないと!

手ぬぐいの絵柄に登場するのは、来年開かれる展覧会の画家や作品たち。「手ぬぐいだから銭湯か温泉に入ってる絵なんてどうです?」と言い出したのは自分なのだけど、いざ下絵を考える段になって、考え改めた。なぜなら、北斎、ベラスケス、ゴッホ、クリムト、バスキア、応挙などを描くときに風呂の設定だと裸にしなきゃいけないわけで、なんだかおっさんやジジイのきたない裸なんて絵柄にしても、販売促進にならないんじゃないかと思ったからです。

クリムトなんてほんと気持ち悪いおっさんなんですから。本人の写真を知らない人は画像検索してください。でも、ホラ、かわいいにゃん?

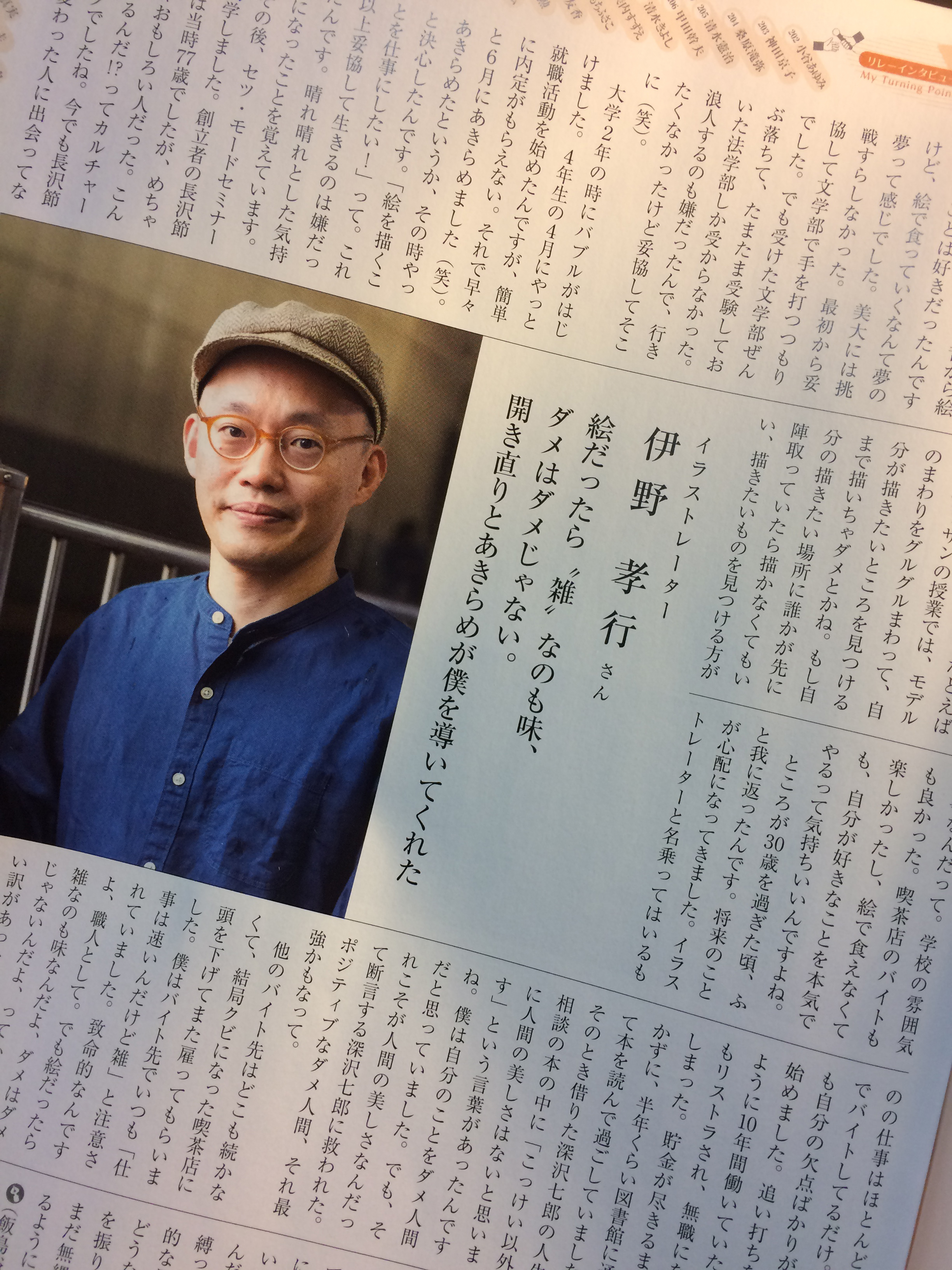

私はイラストレーターとして仕事がこなかった時期がえらい長いのですが、その理由として考えられるのは、描く世界が「なんか変」なので使いづらいのではないかということです。だから、私は、言いたいことはそのままに、でも世の中にも受け入れられるようになんとかすり寄ろうとしてきたのです。実際どのようにすり寄ってきたかは、あんまり自分でもわかってないんですけど。

で、今回、芸術新潮というメジャー美術誌の手ぬぐいを作って、思ったことは……全然、世の中にすり寄る必要がなかった!この手ぬぐいなんて20年くらい前から描いてる絵の世界と何にも変わっていない!……ということでした。

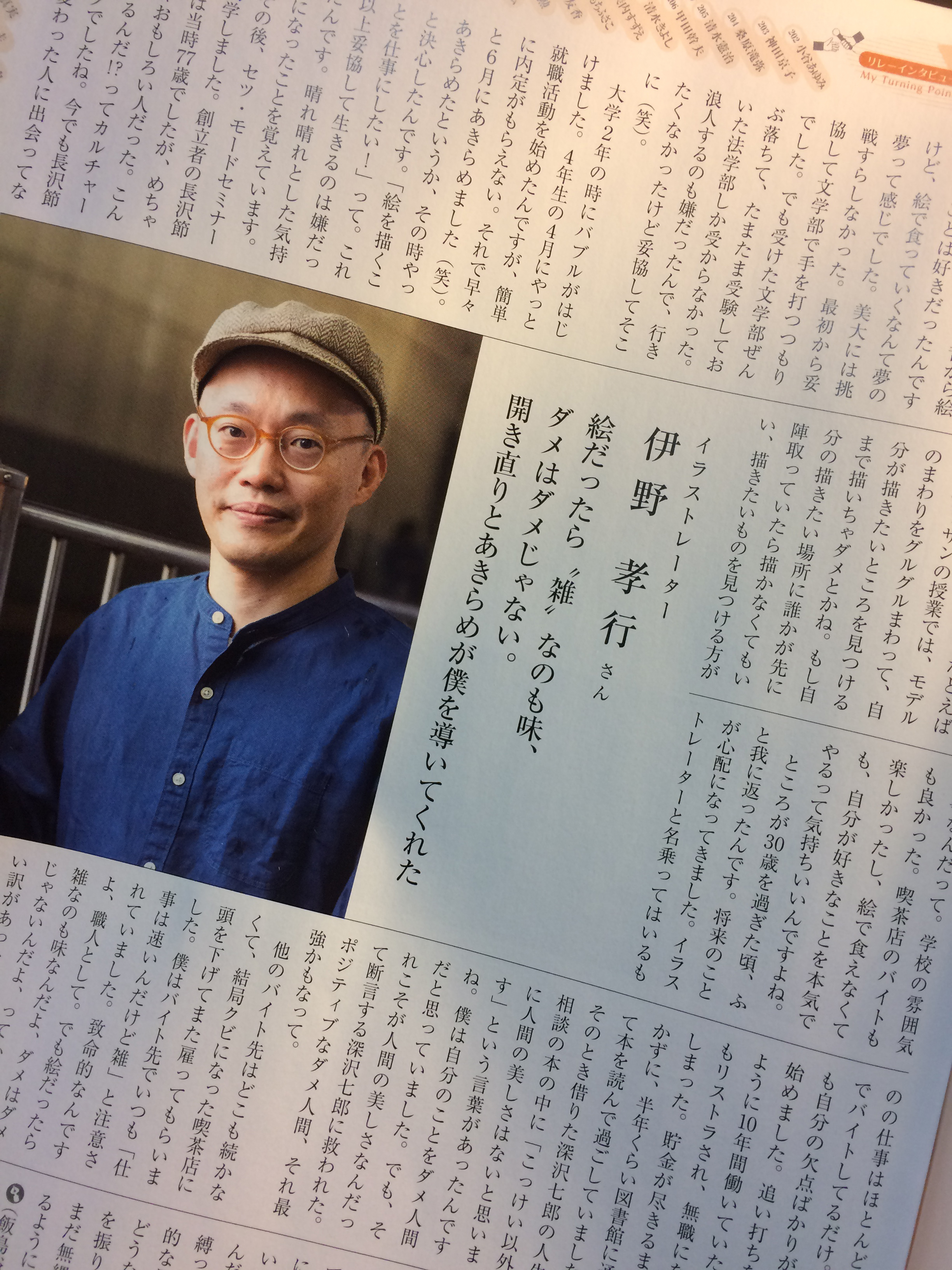

さて、もう一つお買い忘れではないですか?「ビッグイシュー」のリレーインタビューに出ました。今売ってる号の二つくらい前になってるかもしれませんが、多分バックナンバーも扱っていると思うので、街角で販売者を見つけたら買いましょう。人助けです。子供の頃に読んだ「笠地蔵」を思い出しましょう。一冊買うと350円のうち180円が販売者のホームレスの人の収入になります。

ボブ・ディランの表紙の号には南伸坊さん、エルヴィス・コステロの表紙の号には北尾トロさんのインタビューが載っています。私が載ってるのは野菜号です。

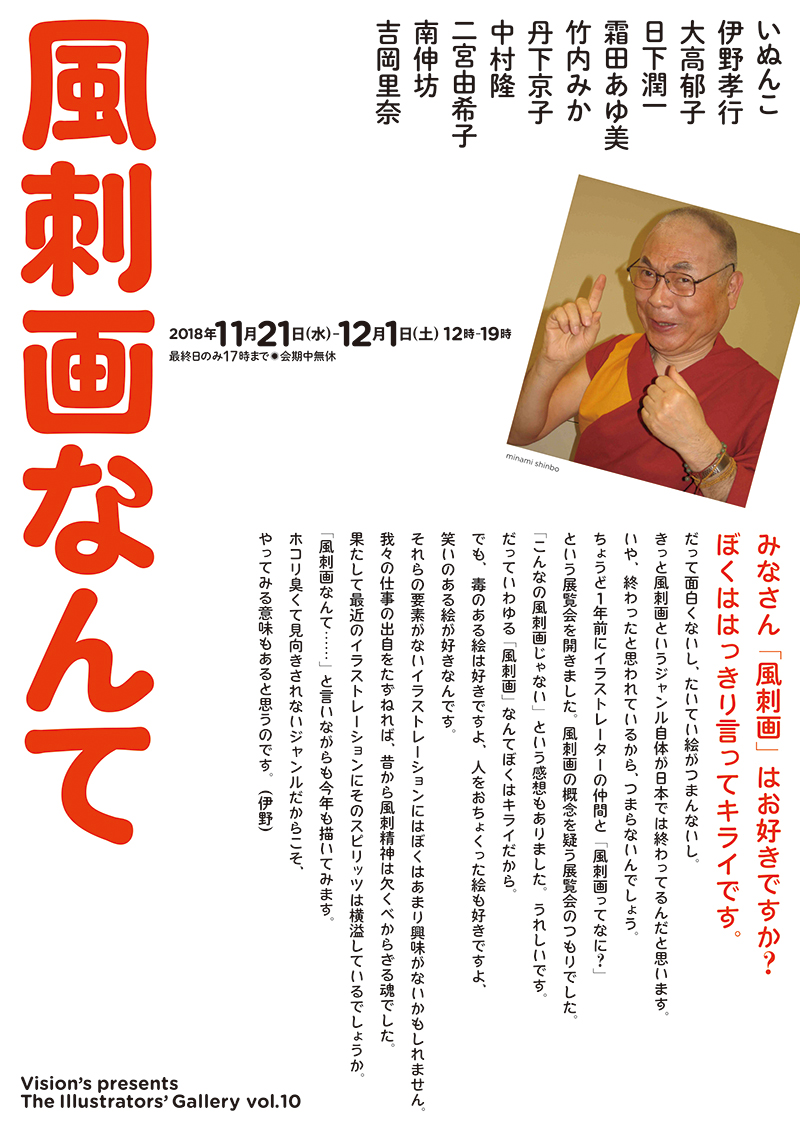

先日まで人形町ヴイジョンズやっていた「風刺画なんて」にお越し下さった方どうもありがとうございました。僕は風刺画がキライなんです。あえて逆説的に言ってるわけではなくて、本当にあんまり好きじゃないんです。日下潤一さんに「今年もやろう」と言われたので半分は仕方なくやっています。だからこの屈折したスタンスを文章にするとこうなるわけです(以下のリンクをクリックすると私の主張が読めるでしょう)。

「風刺画なんて」のチラシの文面

しかし、笑える絵が好きだからと言って「面白い絵を描きましたから見にきてください」というのも企画として引っ掛かりがないので、やはり風刺画という縛りがあった方が、かえってそこからはみ出たものも見えてくるのではないかと思いました。

では、私の出品作を解説付きで振り返っていきましょう。

風刺画の弱点は、登場人物、状況、引用元などを知らないといまいちわからないし、楽しめないということですね。私は普段は絵の解説なんて野暮なことだと思ってますが今回はしますよ。

なぜなら風刺画というのは言葉を絵にしたような絵だし、絵を見ると同時に、絵を読まなくてはいけないからです。私が風刺画がキライな一つの理由は、風刺画は読むものだと思われてるからです。

見ると読むのは何が違うのでしょうか。

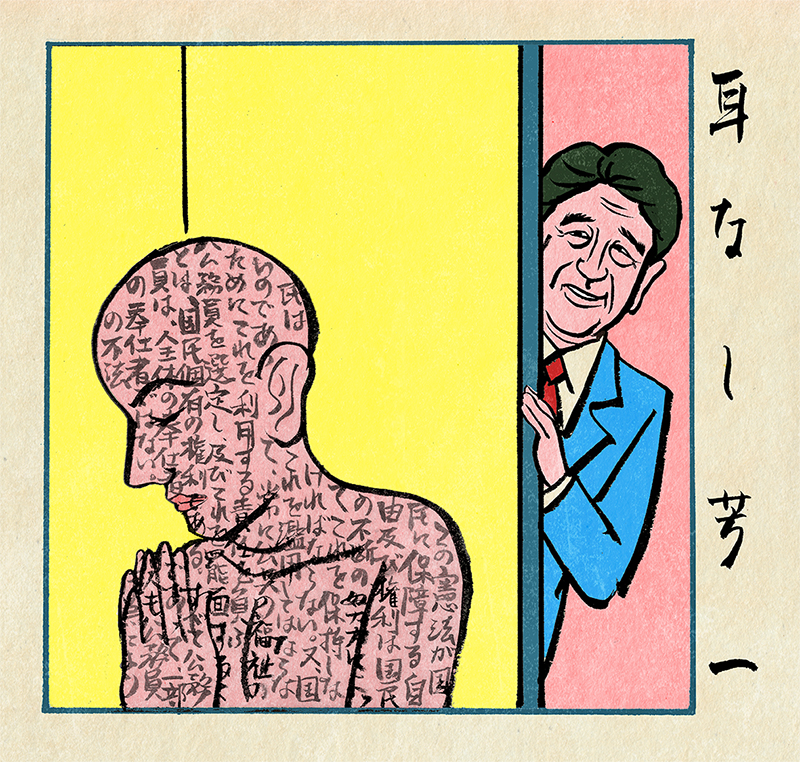

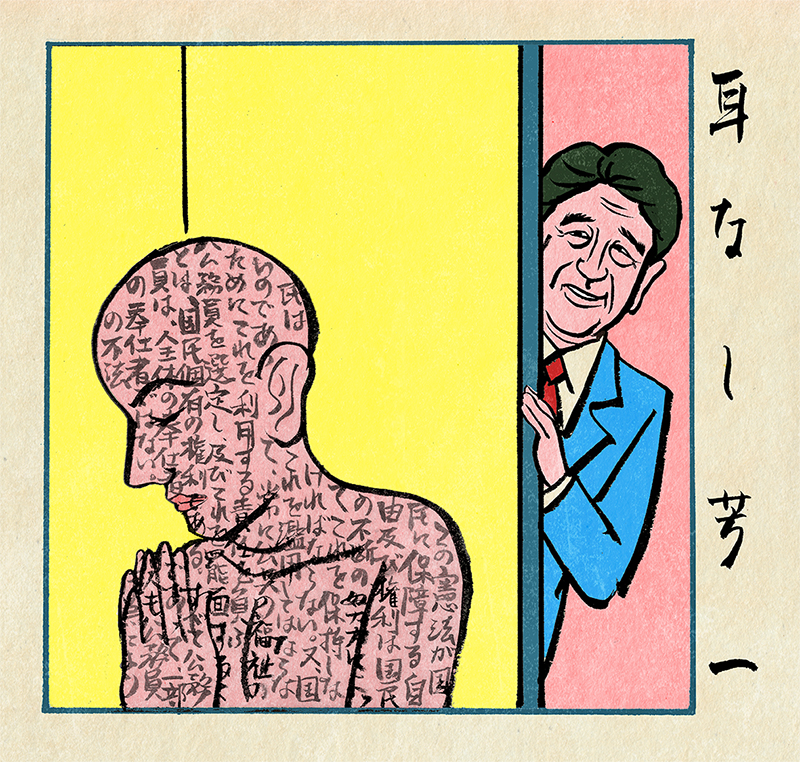

「耳なし芳一」

芳一の体に書かれているのはお経ではありません。日本国憲法です。お経のような筆運びで書いたから気づいてなかった人もいたかもしれない。

ご存知のように耳なし芳一は鬼から身を守るために全身くまなくお経を書いたのですが、耳だけ書き忘れた。で、鬼に耳を取られちゃったというお話です。

この祈りを捧げる男は、憲法こそ権力から我が身を守ってくれるものだと信じている。実際、憲法は国家権力の及ぶ範囲を示しているのでその考えは正しい。日本国憲法を書き換えてはいけないお経のように有難がっているところに隙があるのかもしれない。何も書いてない耳を見て微笑む安倍首相。似顔絵の表情から読み取れるものは安倍首相=悪者です。

僕が風刺画がキライな理由の二つ目は、善悪二項対立みたいな感じで描くところ。私は別にサヨクの人を喜ばせるために描きたいわけではない。絵のニュアンスだからあいまいな、あいまいだからこそ考えることもできる、そんな余地が欲しいと思ったのです。だから耳なし芳一を引用したのです。

「百鬼夜行」

百鬼夜行絵巻の一番古いものが大徳寺・真珠庵にあります。我々がイメージする百鬼夜行はこの「真珠庵本」といわれる百鬼夜行絵巻に基づいているようです。真珠庵といえば、そう私が襖絵を描かせてもらった禅寺であり、あの一休さんのゆかりのお寺です。

関西学院大学の西山克先生は日本の妖怪は一休さんが作ったのではないかという説を唱えています。室町時代の飢饉や戦乱でみんなが苦しんでいるときに、足利義政や日野富子は酒飲んで酔っ払って何やってるんだ!っていう皮肉を一休さんは妖怪絵巻に込めたと。一休さん=妖怪プロデューサー説ですね。妖怪というのは水木しげる先生の漫画を見ても、もともと風刺的な存在だったのです。

妖怪絵巻によく出てくる付喪神(つくもがみ)は使われなくなった道具なんかが妖怪に変じたものです。

今はスマホの中に全てのメディア、再生装置、伝達機器が集約されてしまいました。中身だけ抜き取られたCDやレコードや辞書、用済みになった電話たち、売り上げの落ちた本や雑誌が妖怪変化して、スマホ人間(私もほぼ寝床でこのような状態)を襲う!

妖怪絵巻の最後は朝日が昇ってきて、その光に妖怪たちはやられちゃうのですが、私の絵の妖怪たちはスマホの光にやられちゃっています。この絵などは特に言葉や解説なしでもわかると思うのですが、風刺画としてはやや平和でしょうか。

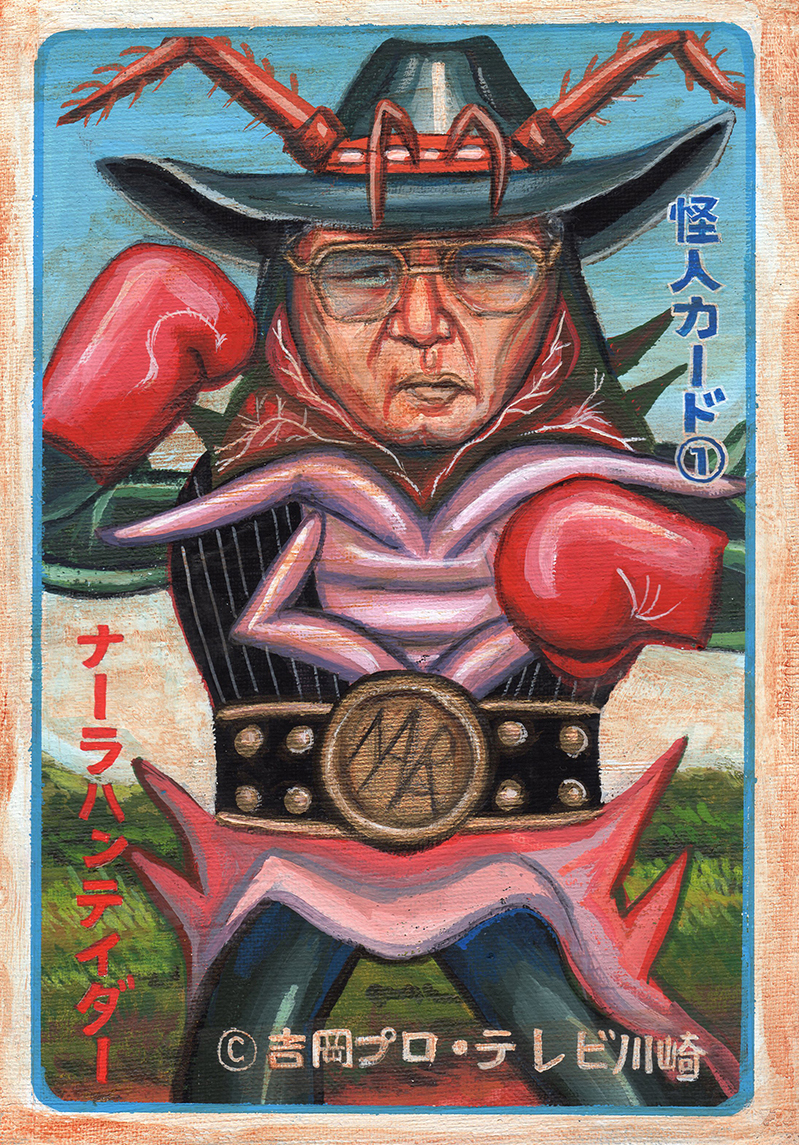

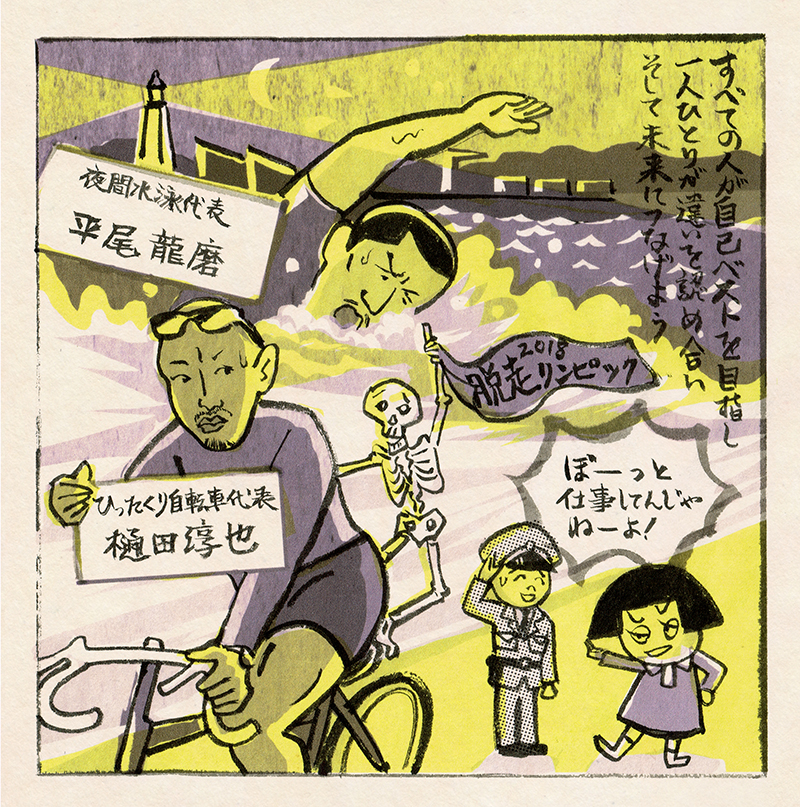

「世相風刺2018」

”いわゆる風刺画”だと思います。

実をいえばこの絵は流行語大賞でおなじみの「現代用語の基礎知識」に描いた世相風刺画なのです。モノクロだったのでカラーで展覧会用に描き直しました。

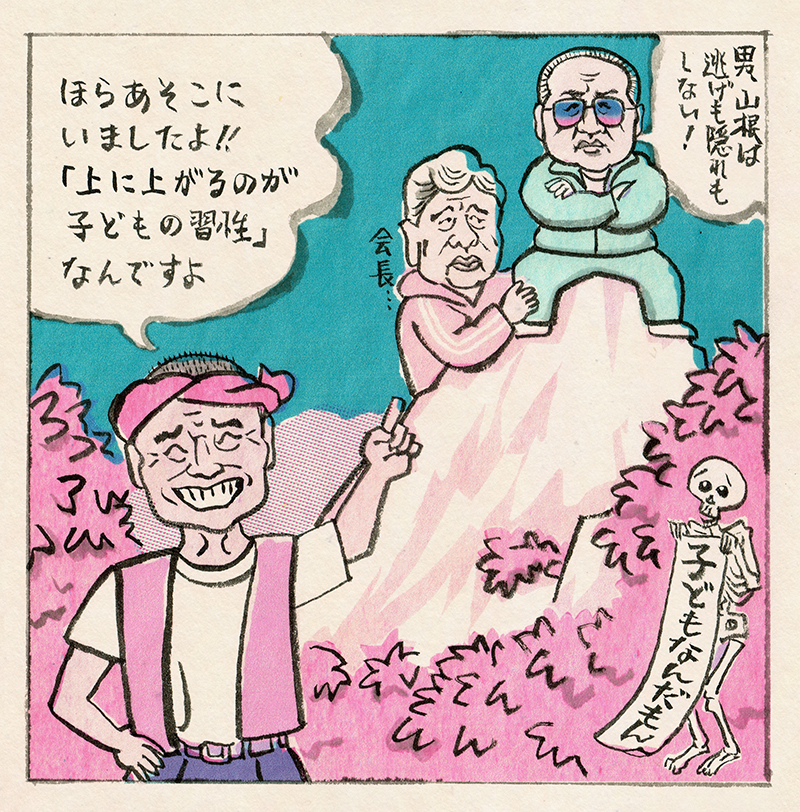

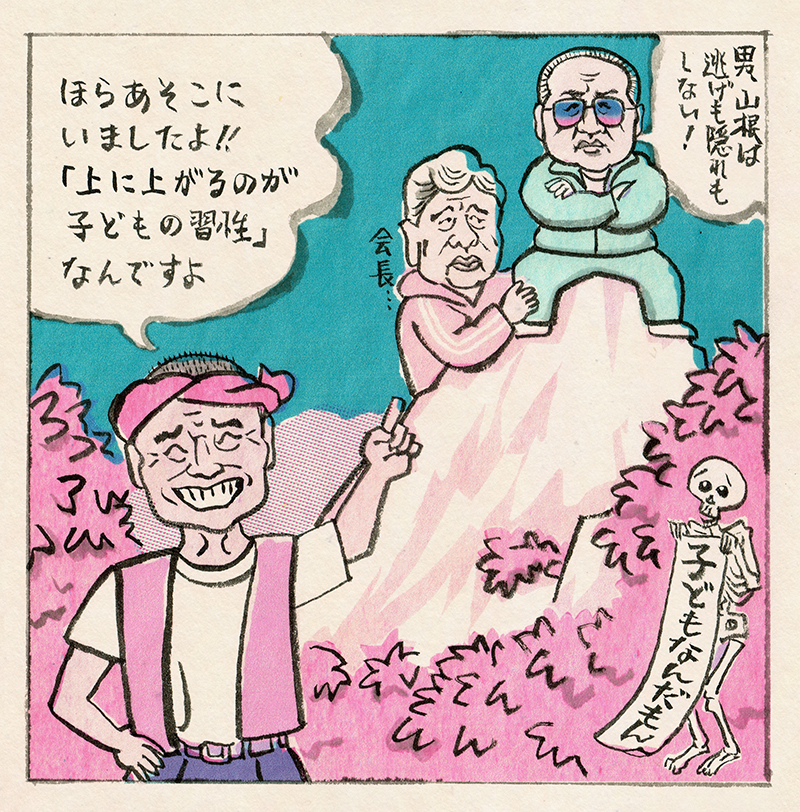

「世相2018 #山根明会長 #男、山根 #内田正人監督 #尾畠春夫 #スーパーボランティア」

「世相2018 #山根明会長 #男、山根 #内田正人監督 #尾畠春夫 #スーパーボランティア」

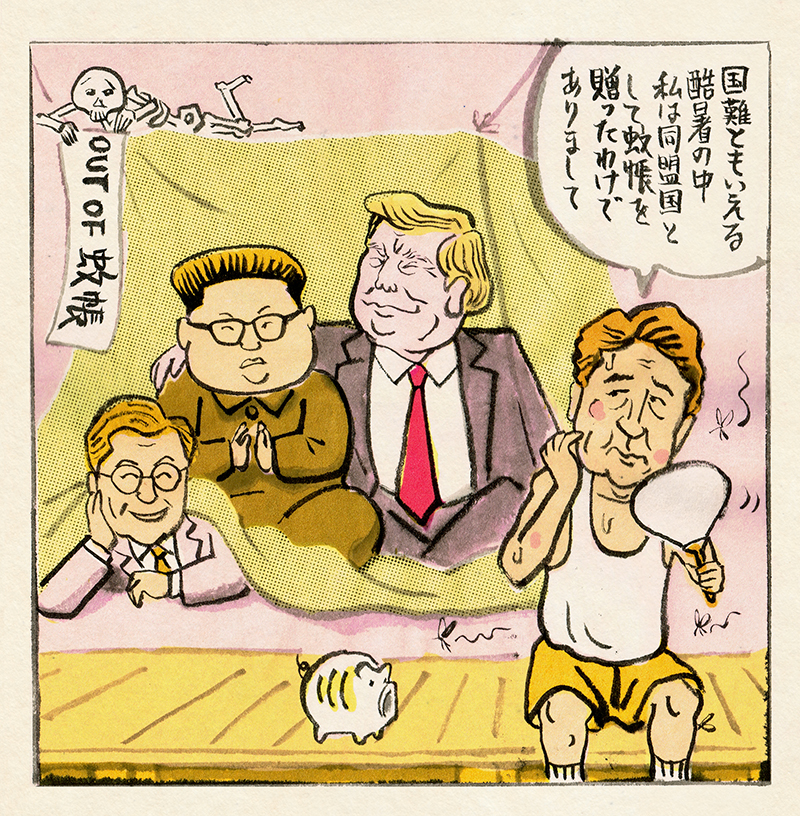

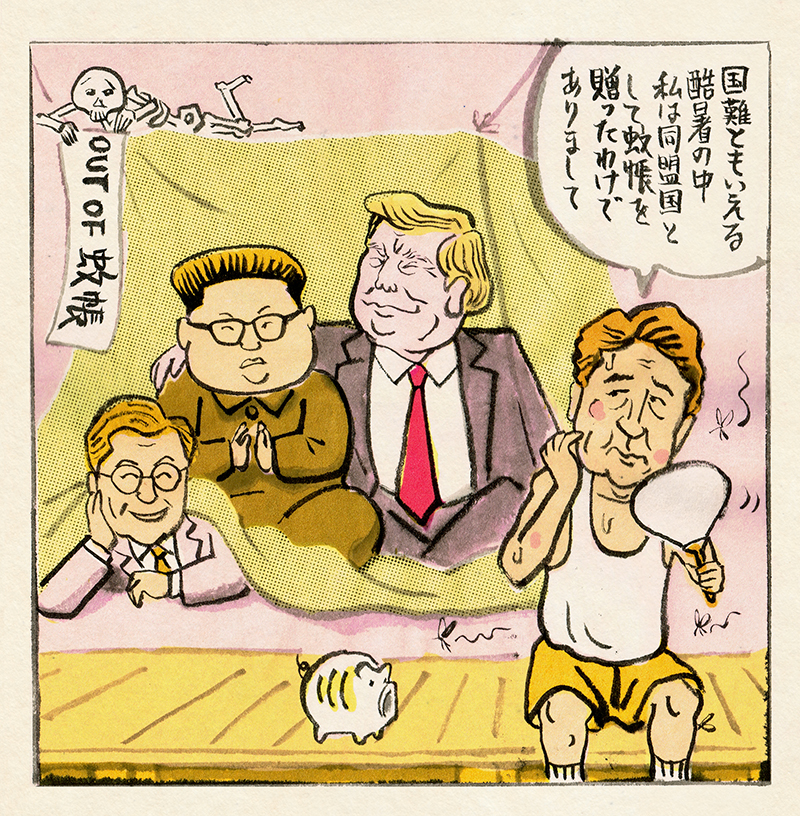

「世相2018 #米朝首脳会談 #ドナルド・トランプ #金正恩 #文在寅 #安倍晋三 #殺人猛暑」

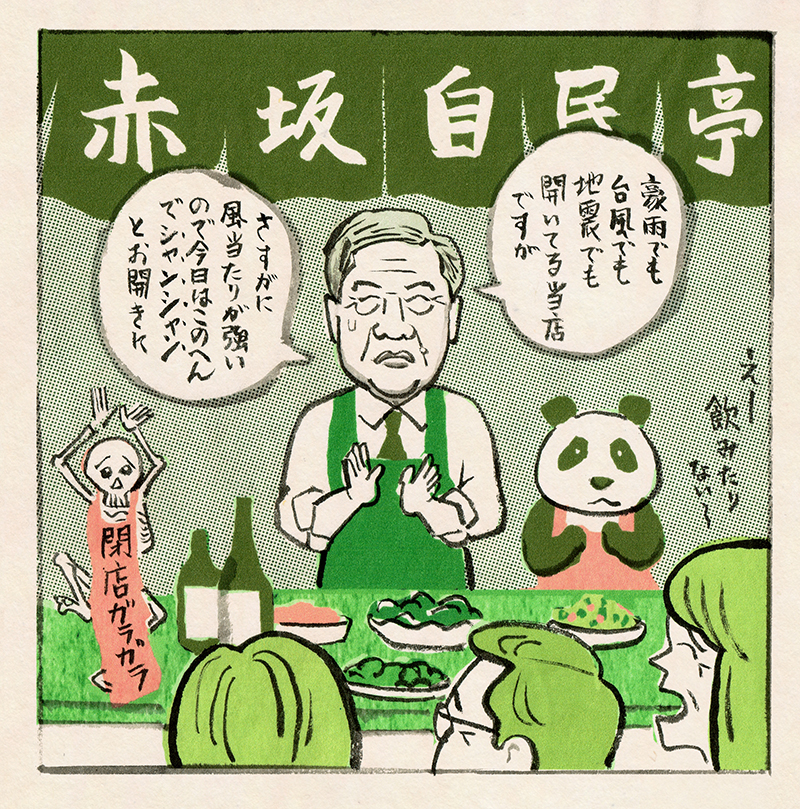

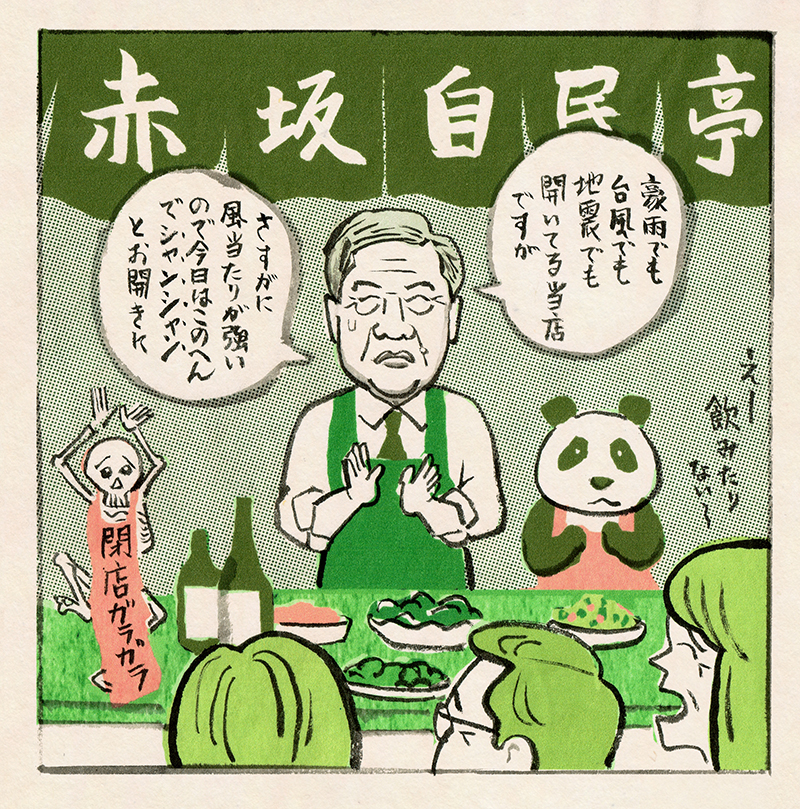

「世相2018 #米朝首脳会談 #ドナルド・トランプ #金正恩 #文在寅 #安倍晋三 #殺人猛暑」 「世相2018 #赤坂自民亭 #竹下亘総務会長 #西日本豪雨 #シャンシャン」

「世相2018 #赤坂自民亭 #竹下亘総務会長 #西日本豪雨 #シャンシャン」

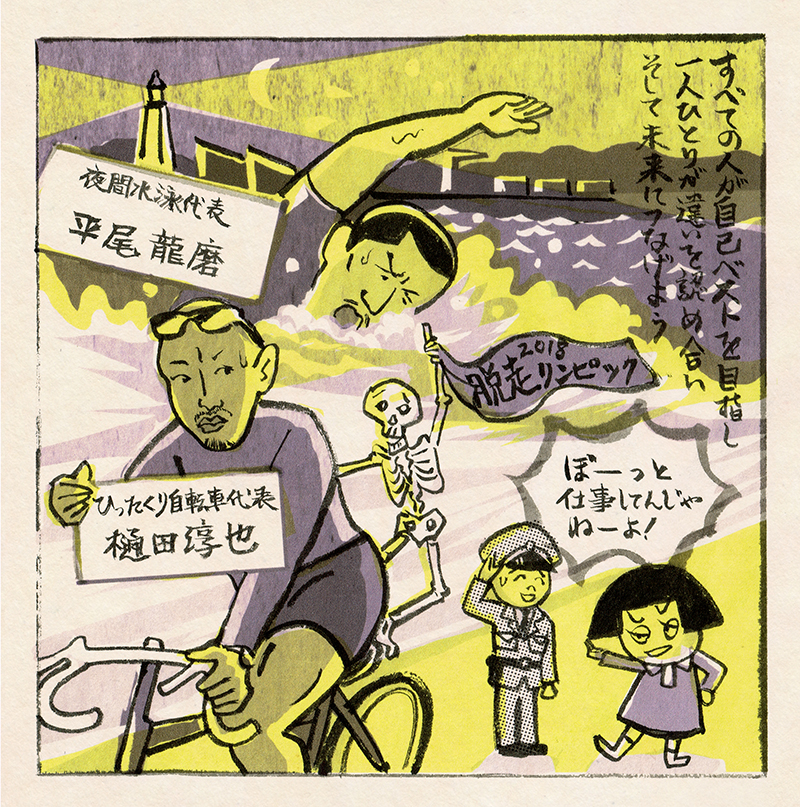

「世相2018 #松山刑務所脱走 #平尾龍磨容疑(27) #富田林署脱走 #樋田淳也容疑者(30) #最高の想い出ができました #チコちゃんに叱られる!」

「世相2018 #松山刑務所脱走 #平尾龍磨容疑(27) #富田林署脱走 #樋田淳也容疑者(30) #最高の想い出ができました #チコちゃんに叱られる!」私は世の中のことを憂い、正面切って強い意見を言うタイプではないです。斜めに受け流すし、自分のことは放っておいてほしいタイプ。でも言いたいことがないと絵でもなんでも表現に力が込められない。風刺画のキライな三つ目の点は、言いたいことがないのに、言わなきゃいけないこと。

でも仕事だから描かなくちゃいけない。それもできるなら楽しんで。編集部から送られてきた今年の事件や発言を読んでるうちに、ポンポンポンとアイデアが浮かんできました。この辺が「born to be風刺画家」ですね(自分で言うなって)。一つの絵の中に無関係なものを入れて、その中で関連づけると、何かしら深いカンジと無意味さが漂うのではないかと思った次第です。このシリーズはセリフもあるし、言葉で説明しちゃってるので、わかりやすいと思います。

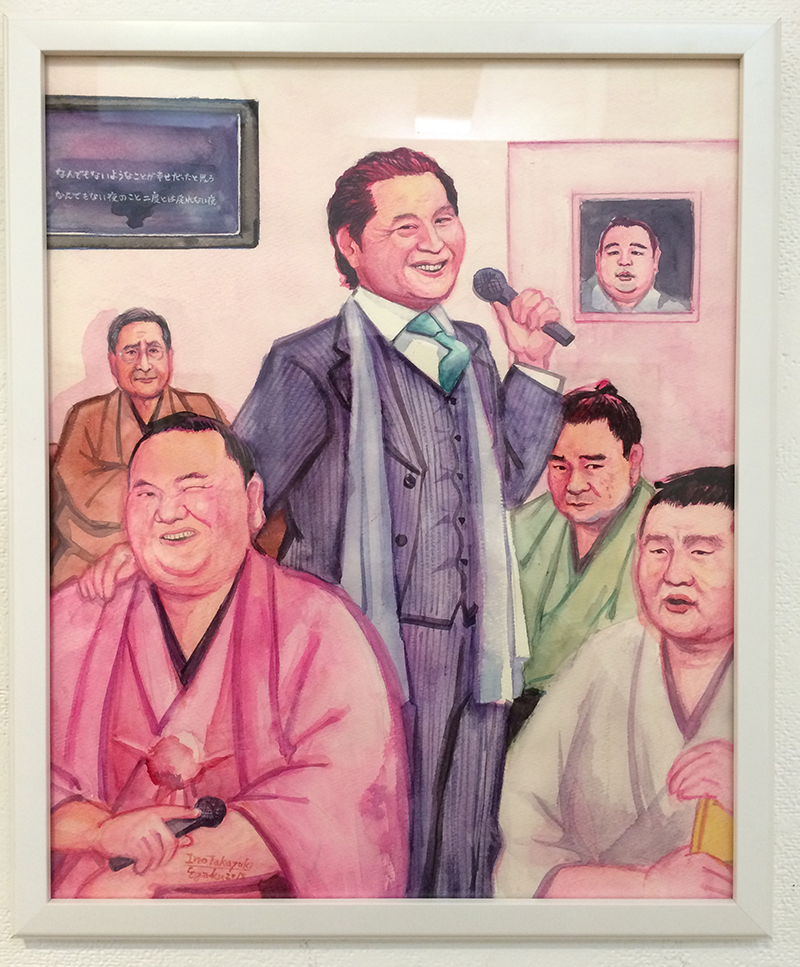

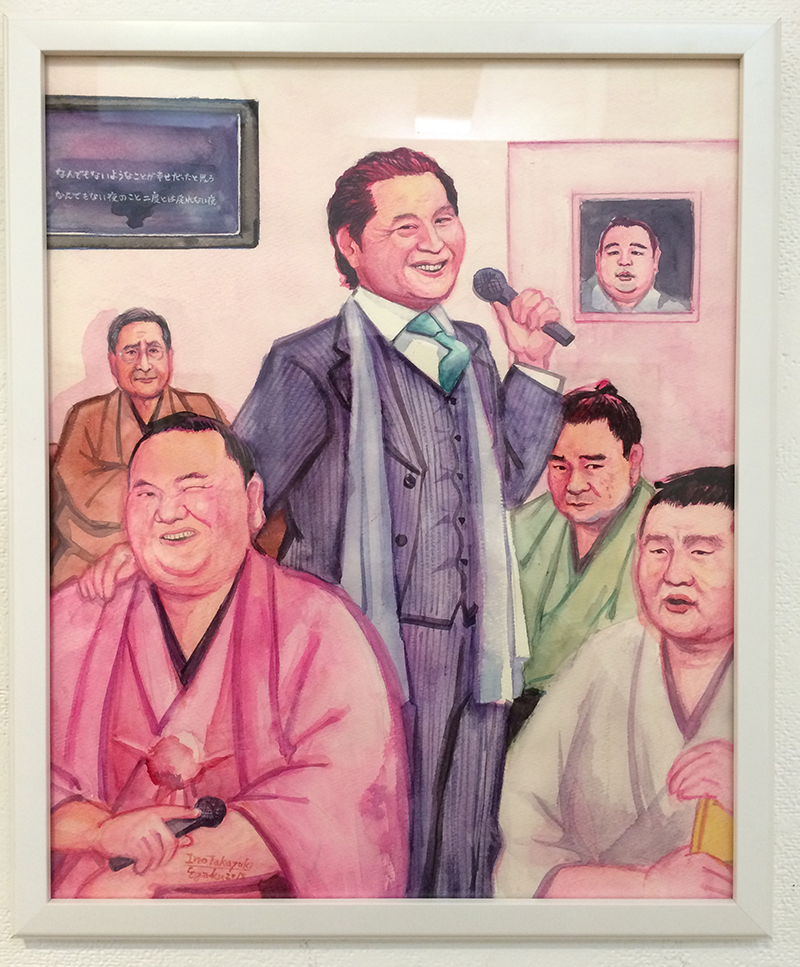

「二度とは戻れない夜」

なんども言ってますが、政治家の顔とか、仕事でもなければ描く気はしません。

でも相撲のことは絵に描きたい。好きだから。

大相撲は良いとこも悪いとこもひっくるめて存在を愛しています。

貴乃花親方の発言、行動は日馬富士を引退に追い込んでしまったので、個人的には憎さはあります。日本人でもなくモンゴル人でもなく宇宙人のような貴乃花の相撲道、貴乃花のブログに綴る妙に個性的な文章、変だなと思って楽しんでました。

でもさ、辞めてどうすんのさ。ファンもアンチも心配してると思う。これからの元貴乃花親方を。

「何でもないようなことが幸せだったと思う。何でもない夜のこと、二度とは戻れない夜」という歌詞が後ろのモニターに出ているのですが、これはTHE 虎舞竜の「ロード」の歌詞です。この絵を描いてるうちに私の脳内でリフレインしていました。

あの夜に戻って欲しい。できるならあの夜からやり直して欲しい。日馬富士も貴乃花もいる大相撲を見たかった。でもそれはもう叶わない夢なのです。

これが風刺画かって……そんなことはどうでもいいじゃないですか!

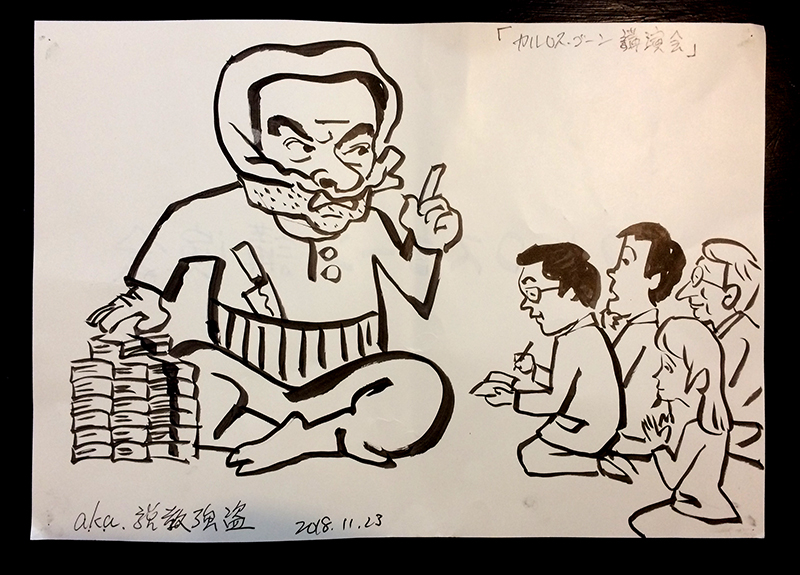

「カルロスゴーン講演会 a.k.a. 説教強盗」

これはオマケです。風刺画のキライな点その四、すぐに古くなってしまう。展覧会の開かれる前日だったかにゴーンの悪事が明るみに出ました。風刺画は時事ネタなのでおかげで飾ってある絵の鮮度が落ちてしまいました。それでオープニングの日にカルロスゴーン大喜利なるものが急遽開かれたので、そのために描いたものです。

カルロスゴーンの講演会といえば、そりゃビジネスパーソンだったら必見ものだったでしょう。しかし今となってみれば泥棒の説教を聞いていたわけです。昭和初期、泥棒に入った先で住人に「戸締りをきちんとしなきゃダメだぞ」などと説教する「説教強盗」なるものが出没しました。ま、そういうことです。

と、いろいろ野暮に野暮を重ねてご説明申し上げてきましたが、風刺画でも風刺画でなくてもいいですが、世の中で起こっていることを取り入れて作品を作る、ということはどういうことでしょうか。

現代美術の世界(つまり美術史に名を残すこと、はたまた美術史を書き換えること、はたまた億単位の大金が動くマーケットが背後にあるということ)で勝負しようと思ったら、世の中で起こってることを取り入れて作品を作るのは常套手段でしょう。村上隆さんしかり、会田誠さんしかり、チン↑ポムさんしかり、ダミアンハーストさんしかり、ジェフクーンズさんしかり、バンクシーさんしかり……いわば、現代美術は大掛かりな風刺とも言えるわけで、古い、ダサい、つまらん、面白くない、と言ってる風刺画とそう遠くはない気がします。

私は本当に風刺画はキライですけどね。

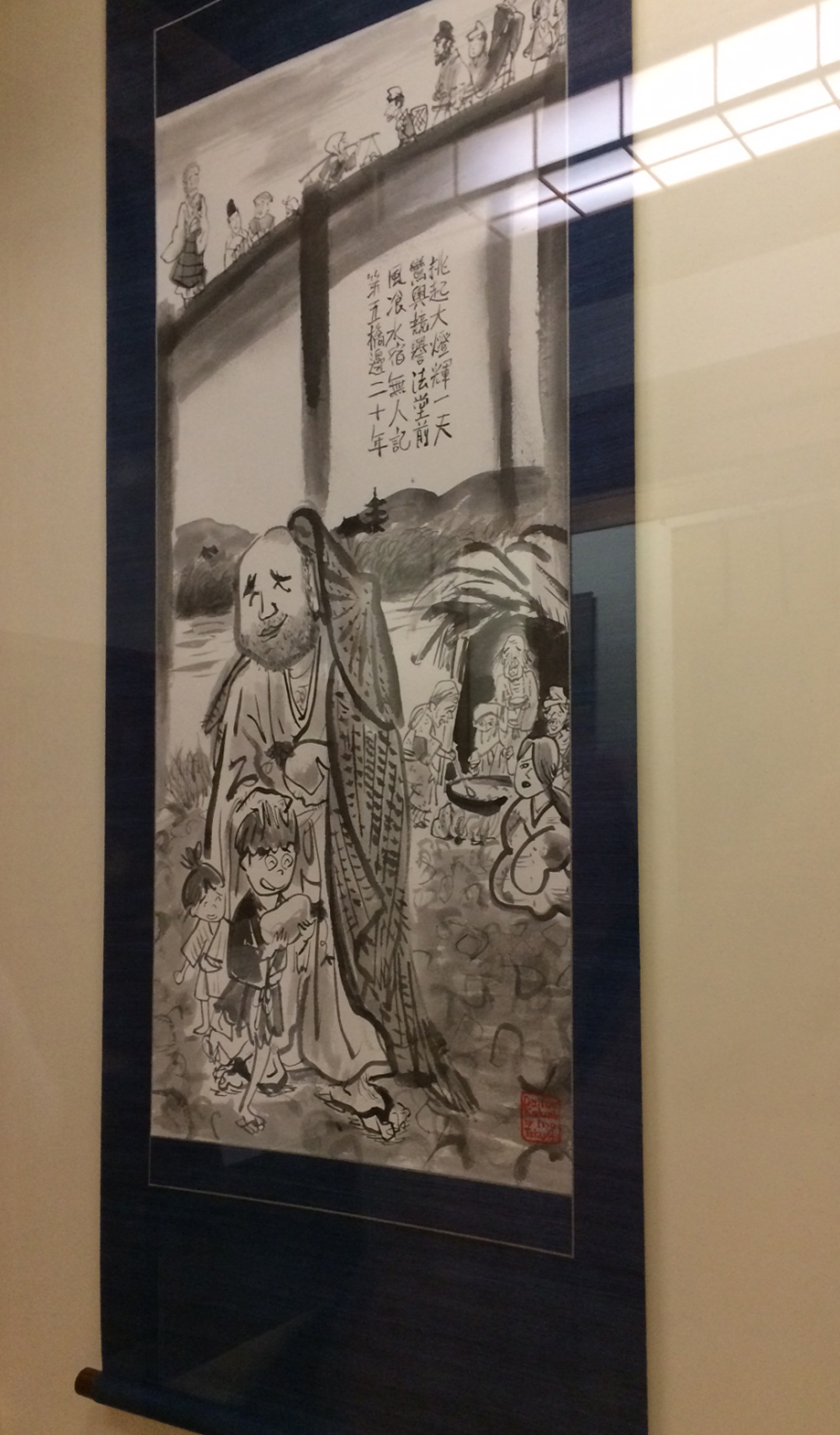

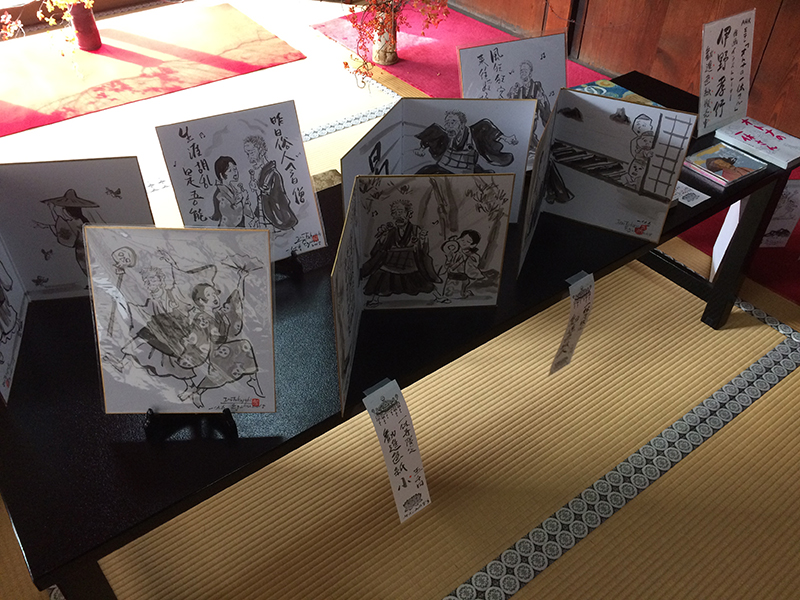

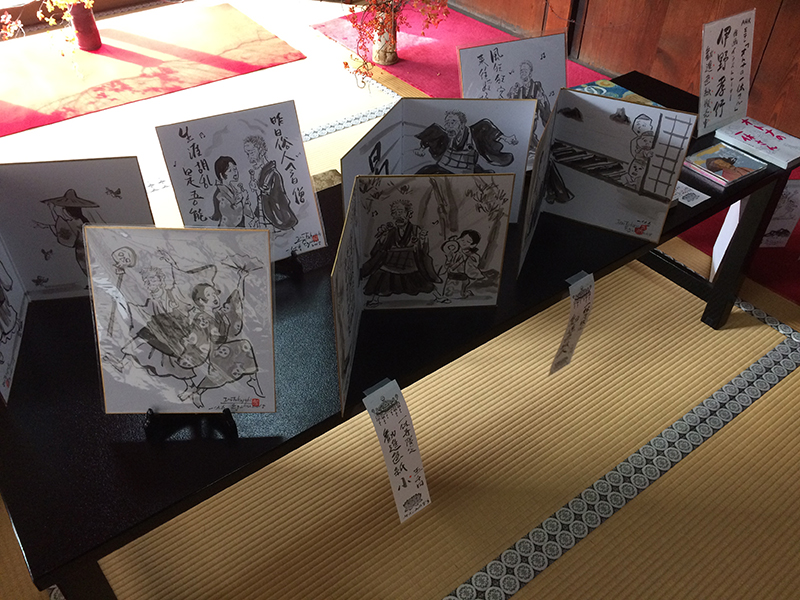

お江戸の人形町で開催中の「風刺画なんて」展と、京都の一休寺で開催中の「祖師と肖像」展の準備をしているうちに慌ただしくなって先週はブログを休んでしまいました。今週も休みたいんだけど、毎週更新することだけが取り柄なので、2週連続休むわけにはいきません。仕方なく更新しましょう。 一休寺の宝物殿でやっている「祖師と肖像」展。軸装された絵をはじめて見ました。八木米寿堂さんのプロの仕事に感服しました。

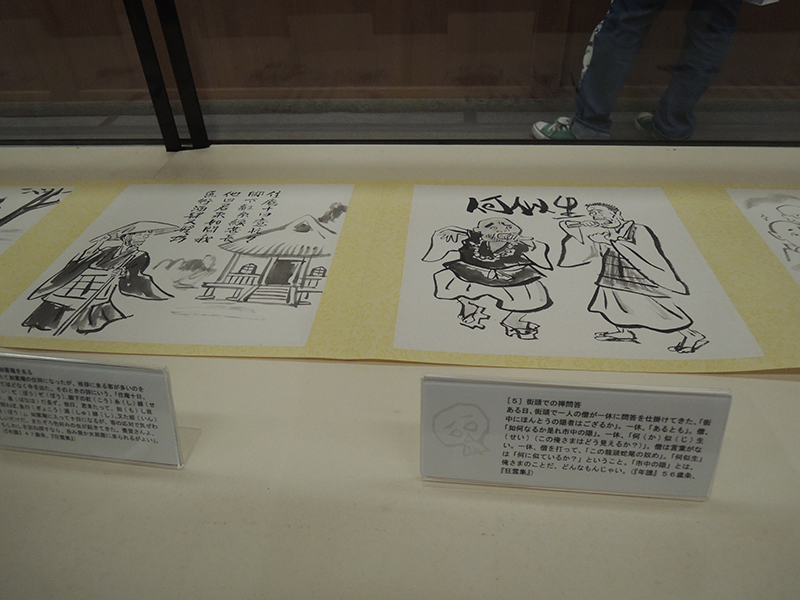

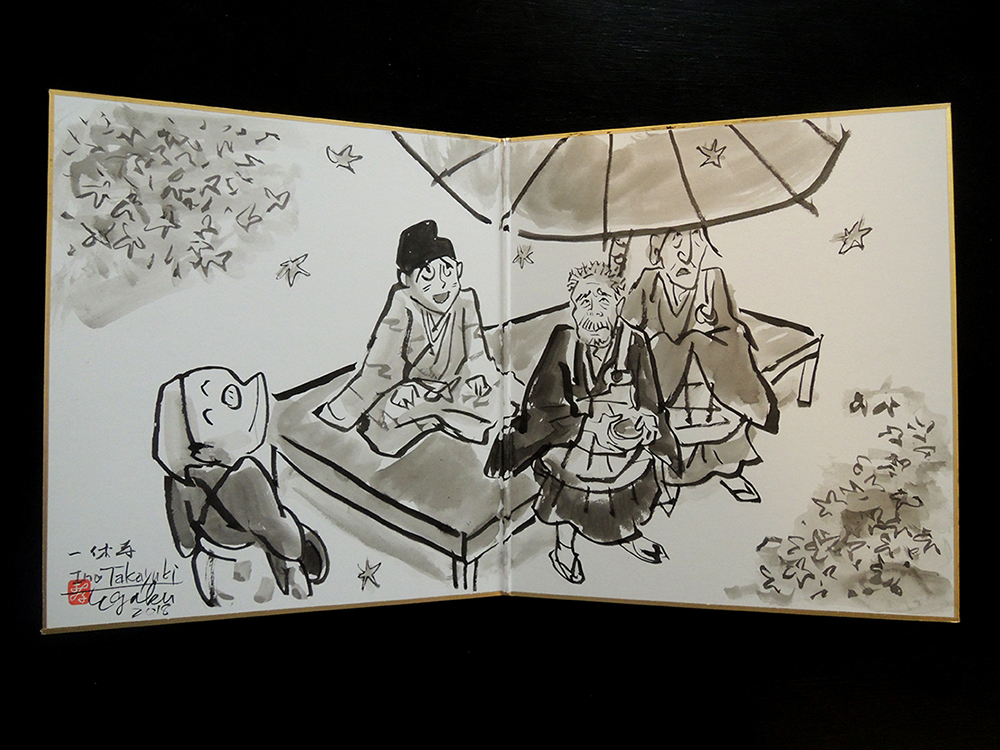

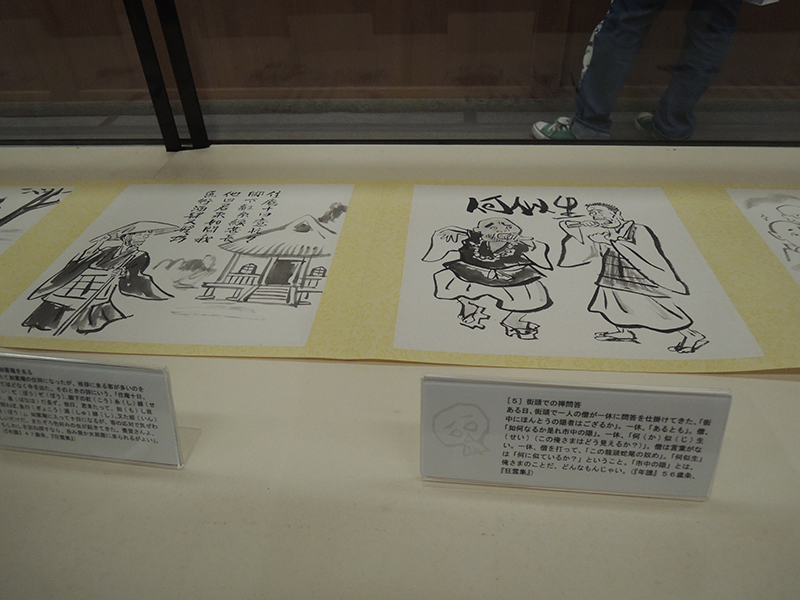

一休寺の宝物殿でやっている「祖師と肖像」展。軸装された絵をはじめて見ました。八木米寿堂さんのプロの仕事に感服しました。 絵巻物「一休十態」の解説文は芳澤勝弘先生が書いてくださってます。さすが簡潔でお見事!

絵巻物「一休十態」の解説文は芳澤勝弘先生が書いてくださってます。さすが簡潔でお見事! 宝物殿の入り口。

宝物殿の入り口。

宝物殿の中。私のニセ頂相の正面にはホンモノの頂相が飾られています。

宝物殿の中。私のニセ頂相の正面にはホンモノの頂相が飾られています。 訪れた11月25日は日曜日とあって観光客もピーク。25日は5000人とか!年末の新宿伊勢丹の地下のように混んでました。

訪れた11月25日は日曜日とあって観光客もピーク。25日は5000人とか!年末の新宿伊勢丹の地下のように混んでました。

完全に真っ赤になるのはあと4、5日かかるようですが、緑が残っているのも色数が多くてきれい。昼間は東京と変わらないくらいの気温でしたが朝晩の冷え込みはやはり京都。息が白かったです。開門前の誰もいない時にパチリ。

完全に真っ赤になるのはあと4、5日かかるようですが、緑が残っているのも色数が多くてきれい。昼間は東京と変わらないくらいの気温でしたが朝晩の冷え込みはやはり京都。息が白かったです。開門前の誰もいない時にパチリ。 25日の夜はJR東海の会員限定トークショーもありました。

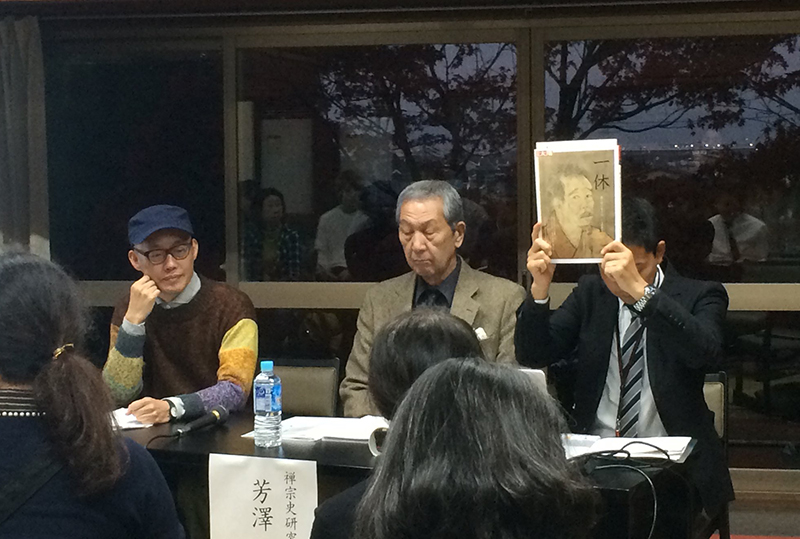

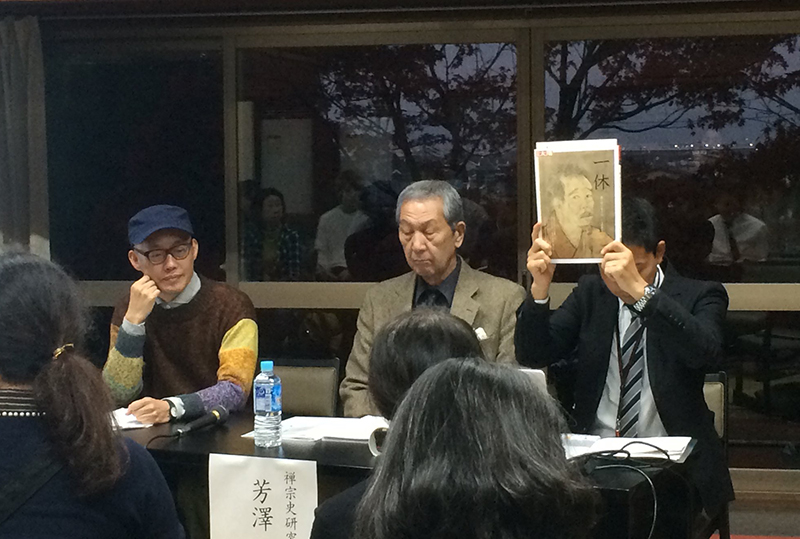

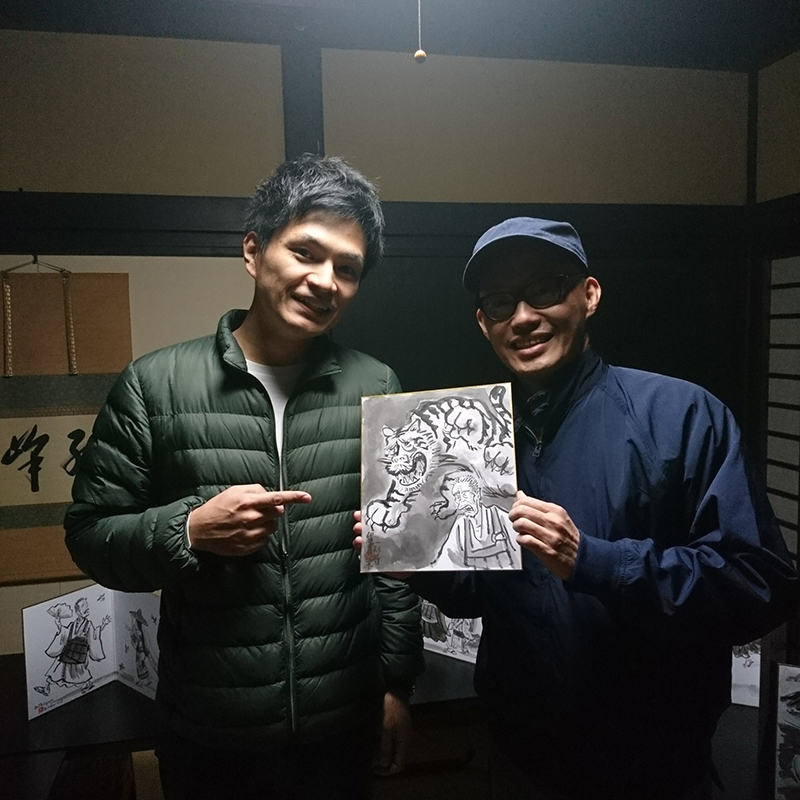

25日の夜はJR東海の会員限定トークショーもありました。 芳澤先生は別冊太陽「一休」の監修もしておられます。この写真は別冊太陽のツイッターより無断拝借してきました。この場でご報告申し上げます。

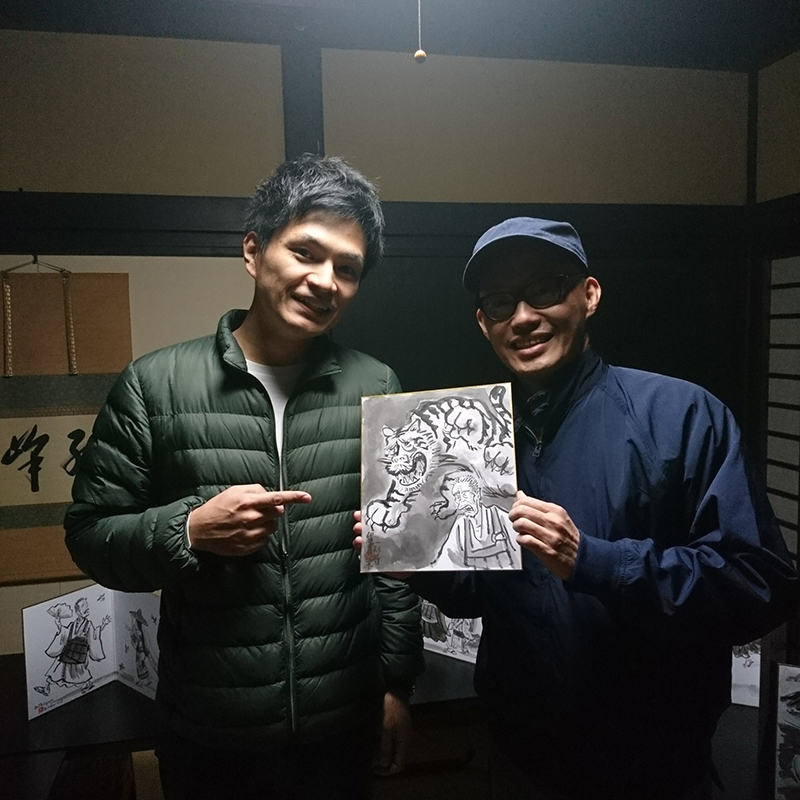

芳澤先生は別冊太陽「一休」の監修もしておられます。この写真は別冊太陽のツイッターより無断拝借してきました。この場でご報告申し上げます。 私と一緒に写っているのはトークショーにも登壇された人形作家の北野深雪(moga)さん。

私と一緒に写っているのはトークショーにも登壇された人形作家の北野深雪(moga)さん。 右はかわいい一休さんですが、左のオヤジたちは誰あろう、禅のスーパー高僧、大燈国師と虚堂智愚和尚です。一つ一つが手作りで手描きです。特に大燈国師と虚堂智愚和尚の表情がバツグンです。私の描いた肖像画よりはるかにいいです。禅を好きな人、特に臨済宗大徳寺派なら持ってなきゃダメっすよ。

右はかわいい一休さんですが、左のオヤジたちは誰あろう、禅のスーパー高僧、大燈国師と虚堂智愚和尚です。一つ一つが手作りで手描きです。特に大燈国師と虚堂智愚和尚の表情がバツグンです。私の描いた肖像画よりはるかにいいです。禅を好きな人、特に臨済宗大徳寺派なら持ってなきゃダメっすよ。

トークショーでは芳澤先生に過分なお言葉をいただきました。それは先生がトークの進行もされてて、私の絵を褒めて一休さんと一休寺と禅を盛り上げようという立場だったのでね(笑)。で先生が褒めてくれた内容ですが、一緒にトークに登壇した副住職田邊宗弘さんの解説によると、こんな内容でした(忘れたわけではないが私はスラスラ禅の事が話せないので)。

「これはいわゆる乞食大燈とよばれるものです。禅宗では聖胎長養や悟後の修行といって悟った後の修行が重要とされます。

大燈国師は大応国師より法を授けられた後、20年は世に出るなときつく言われたようです。五条大橋のふもとで乞食の恰好をし生活をしておりました。大燈国師の書物をまとめられた時もこのことは書かれなかったようです。大本山の威厳に関わるからでしょうかこのことに憤慨した一休禅師はこのように詩をのこしています。

風飡水宿 人の記するなし

江戸時代の白隠禅師はこの乞食大燈をよく描かれていますがこのように大燈国師を評価したのは一休禅師と白隠禅師しかいませんでした。その流れでいうとこの伊野さんの乞食大燈の頂相は歴史的にもものすごい快挙なのではないでしょうか。

大燈国師を乞食大燈として評価したのは一休禅師と白隠禅師と伊野孝行 この3人だけです。」

ま、私は芳澤先生に教えを乞うて描いただけなんですけどね(笑)。

北野深雪(moga)さんの人形をポケットに入れるお茶目ダンディな芳澤先生。今度一休の入門書を書かれるとのこと。 一休寺限定勧進色紙(売り上げの3割はお寺の改修費用などに回されます)の販売会もやってきました。21枚持って行って25日26日で17枚売れました。あと4枚残っています。さあ皆さん慈善事業だと思って買いましょう。そして買ってくださったみなさま、誠にありがとうございます!

一休寺限定勧進色紙(売り上げの3割はお寺の改修費用などに回されます)の販売会もやってきました。21枚持って行って25日26日で17枚売れました。あと4枚残っています。さあ皆さん慈善事業だと思って買いましょう。そして買ってくださったみなさま、誠にありがとうございます!

1日に何千人来ても、みんなお寺と紅葉を楽しみに来てるんで、ほとんどの人は僕の絵なんて興味ないんですよ。

当たり前のことだと思いますけどね。僕はわざと部屋の外で待ってました。みんな一応見に来るじゃないですか、何が置いてあるんだろうと思って。そこに作者本人がいると思わないから、みんな思い思いのことつぶやいたり。そんで後ろから「これ僕が描いてるんですよ」って声かけて驚かせたり。ギャラリーでやるのとは全然違いますね。「オトナの一休さん」を偶然見たことあるって人は結構いました。さすがNHK。あと大徳寺の襖絵も見て来たよっていう人もいらしゃった。さすが京都。

一休寺で落語会などもやっておられる歴史落語家の笑福亭笑利さんにも買っていただきました。この写真は笑福亭笑利さんのツイッターより無断拝借してきました。お許しください。

一休寺で落語会などもやっておられる歴史落語家の笑福亭笑利さんにも買っていただきました。この写真は笑福亭笑利さんのツイッターより無断拝借してきました。お許しください。

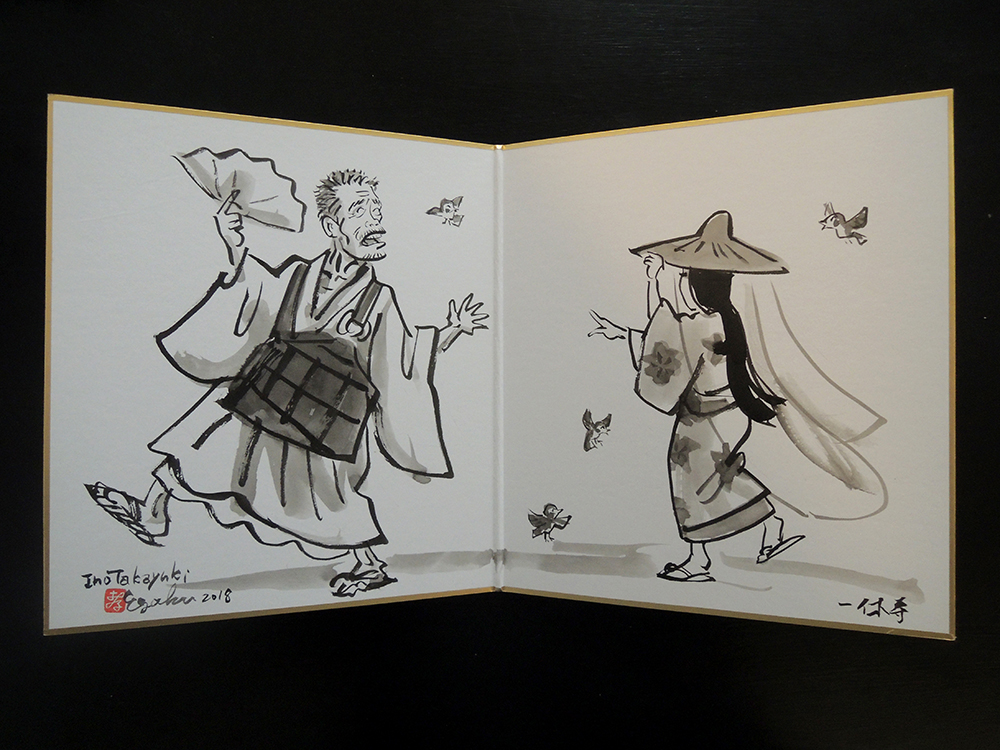

「雀はかわいいなー」

「迷妄」

「一休と地獄太夫〜正月は冥土の旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし〜」

「一休独唱」

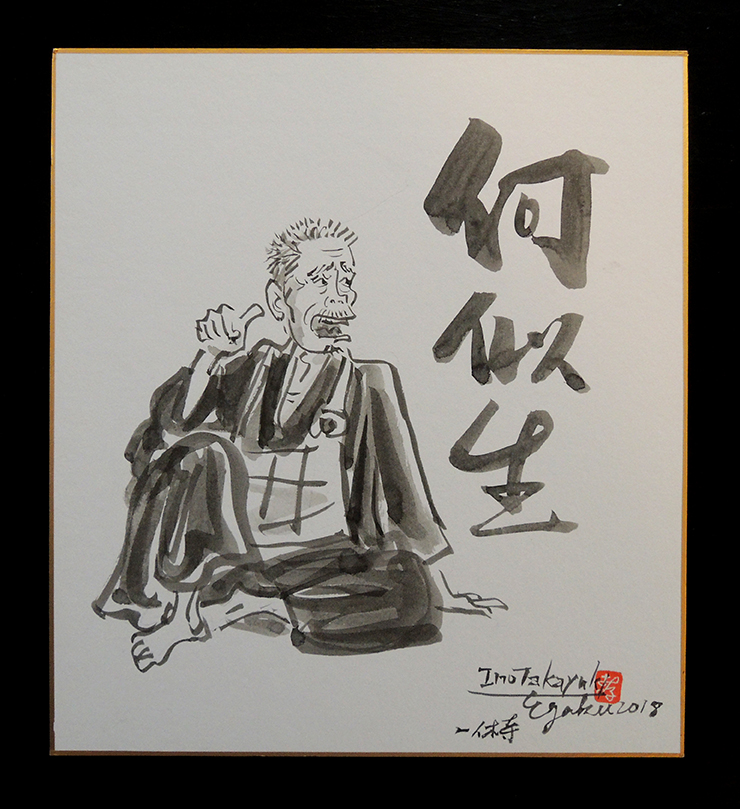

「何似生!(どんなもんじゃ)」

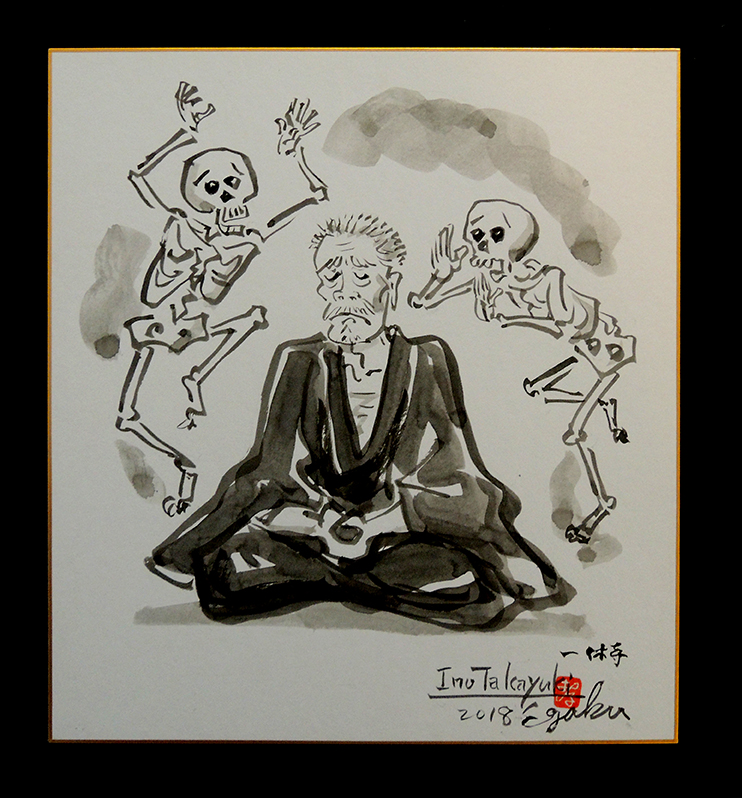

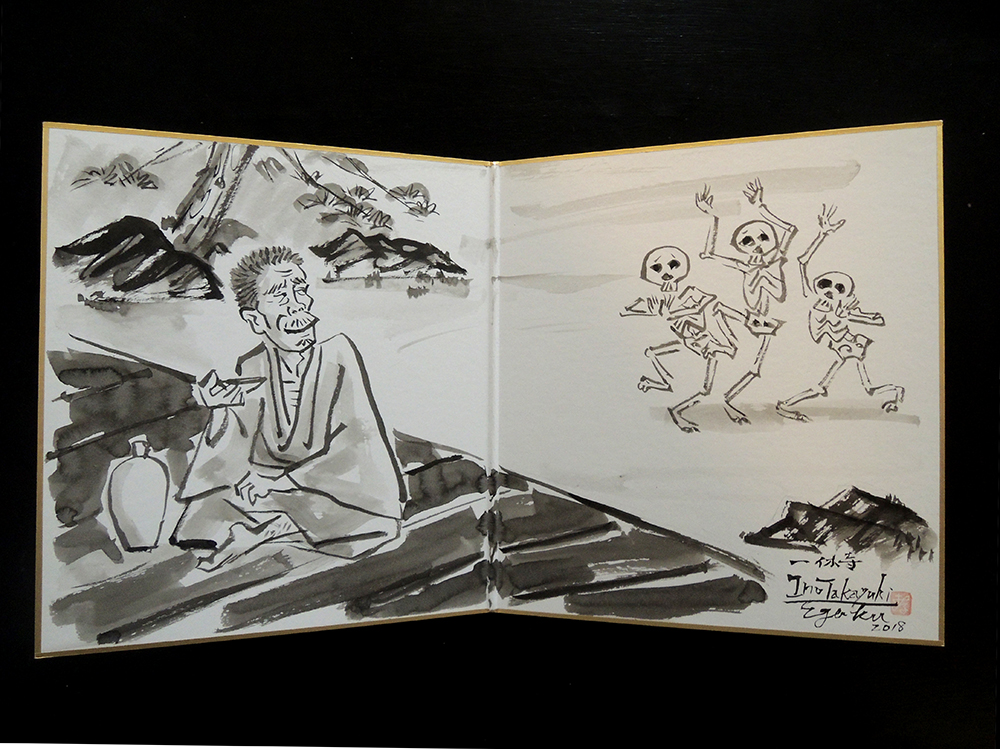

「ダンス ウィズ ガイコツ」

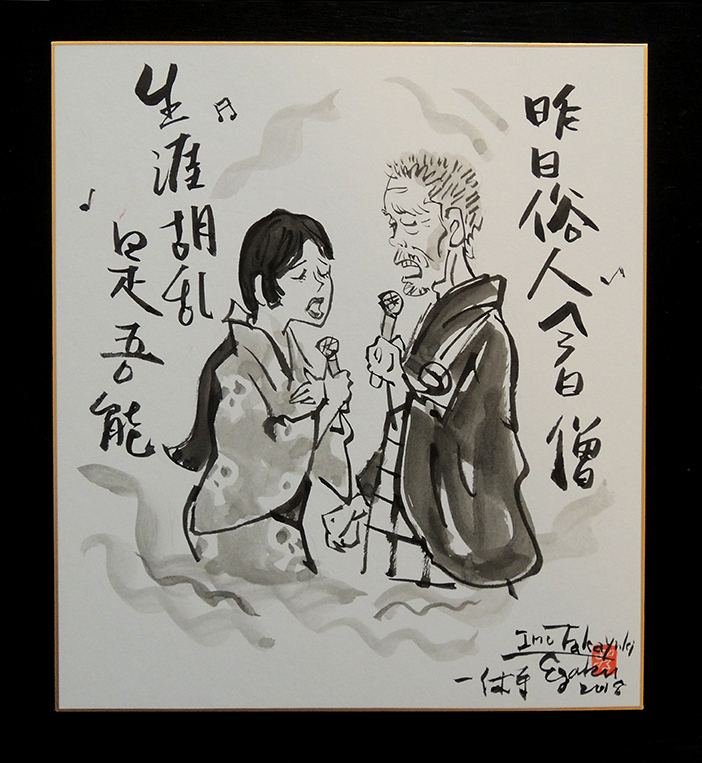

「昨日は俗人今日は僧 いい加減に生きてきた」

「天地逆転大喝!」

「新右衛門どのと一献」

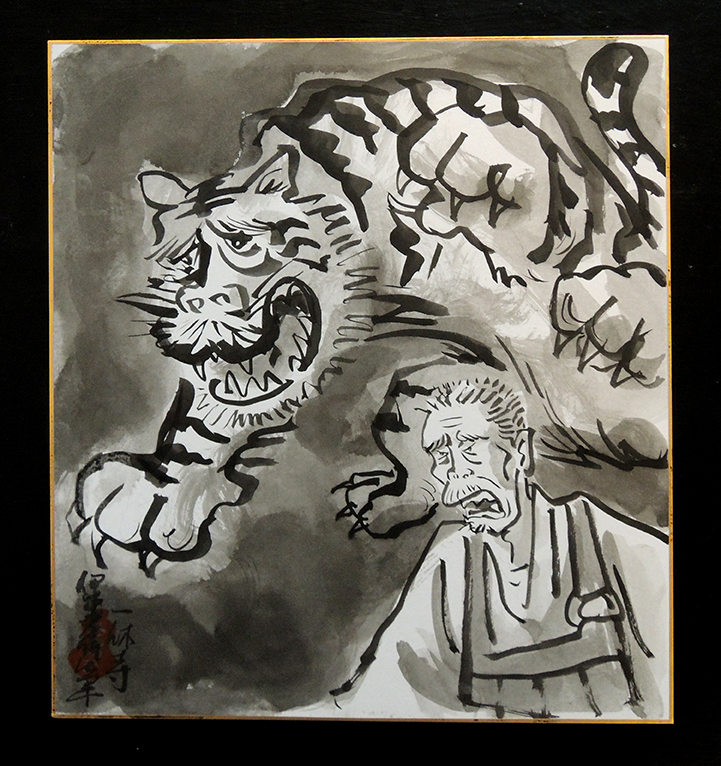

「ワシによく似た虎」

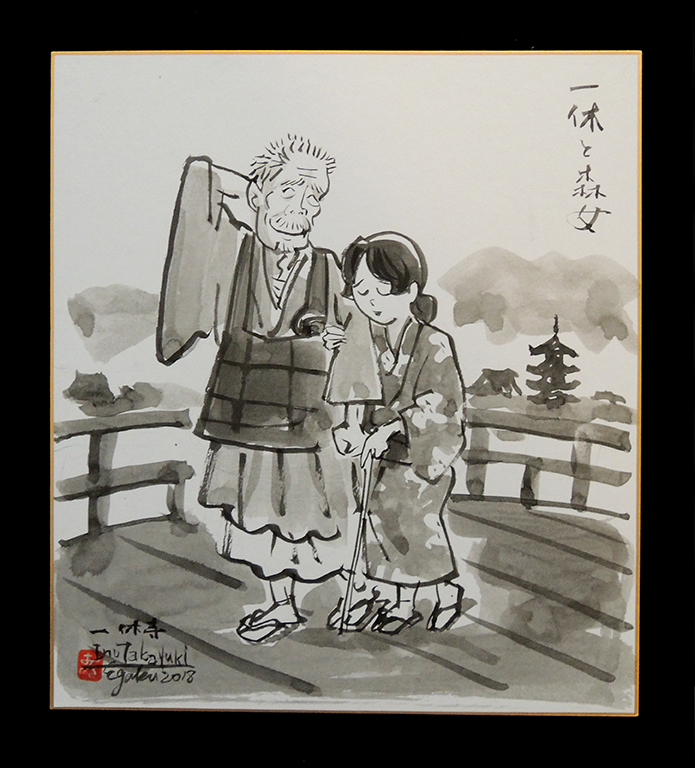

「一休と森女」

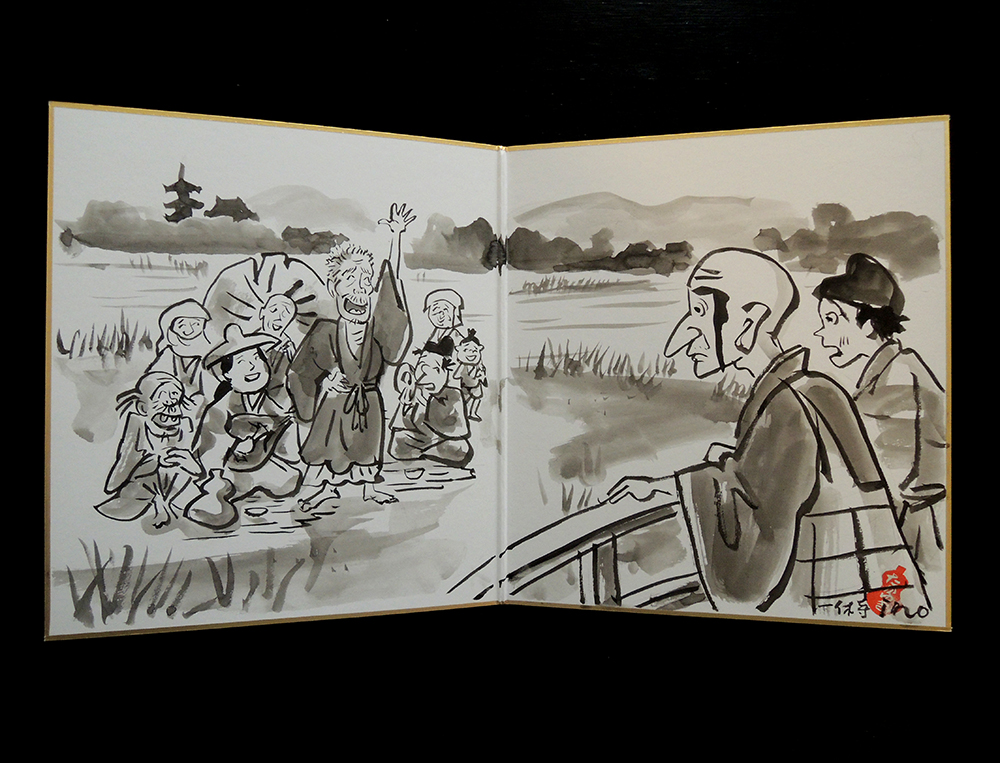

「五条大橋の下で」

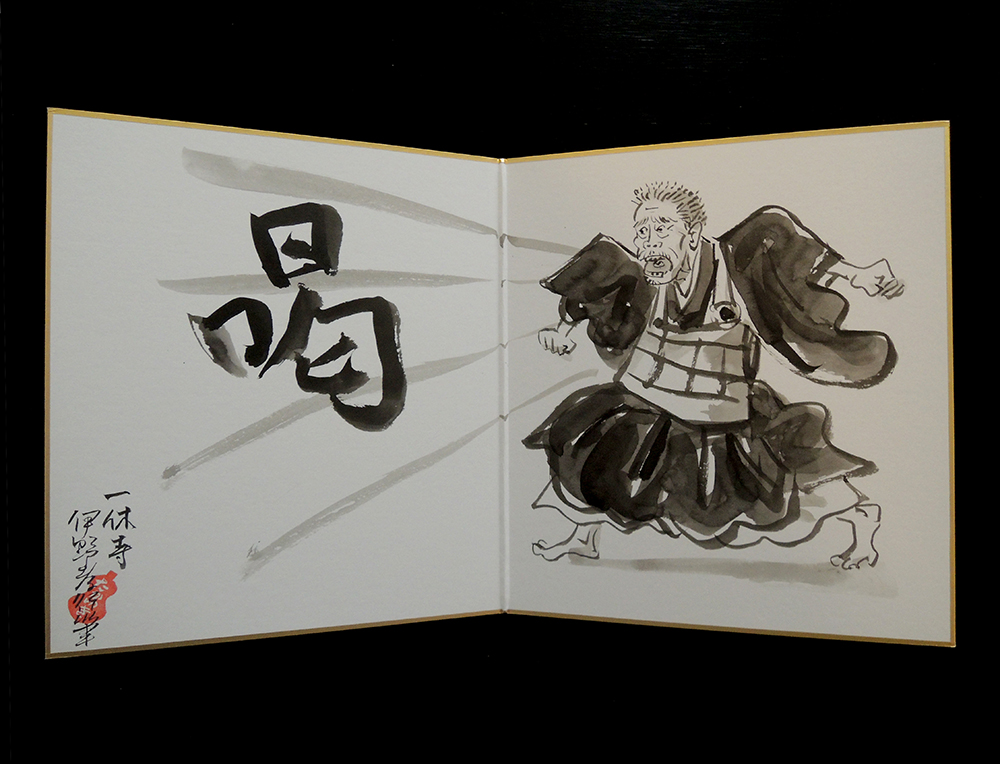

「喝!」

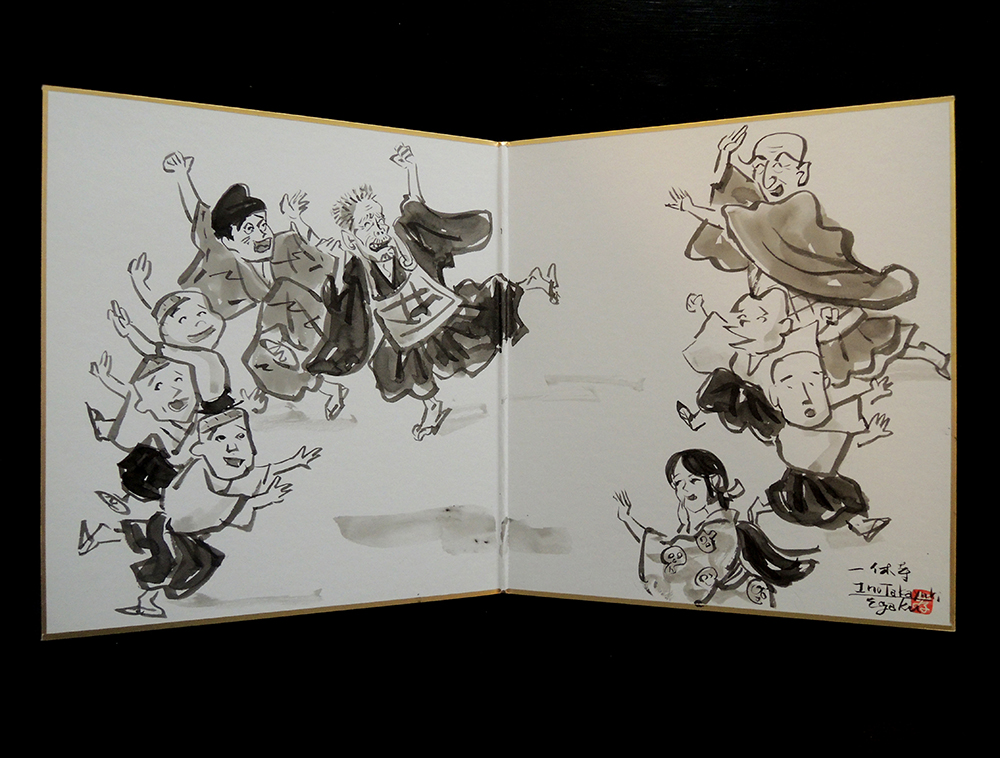

「一休と踊ろう!」

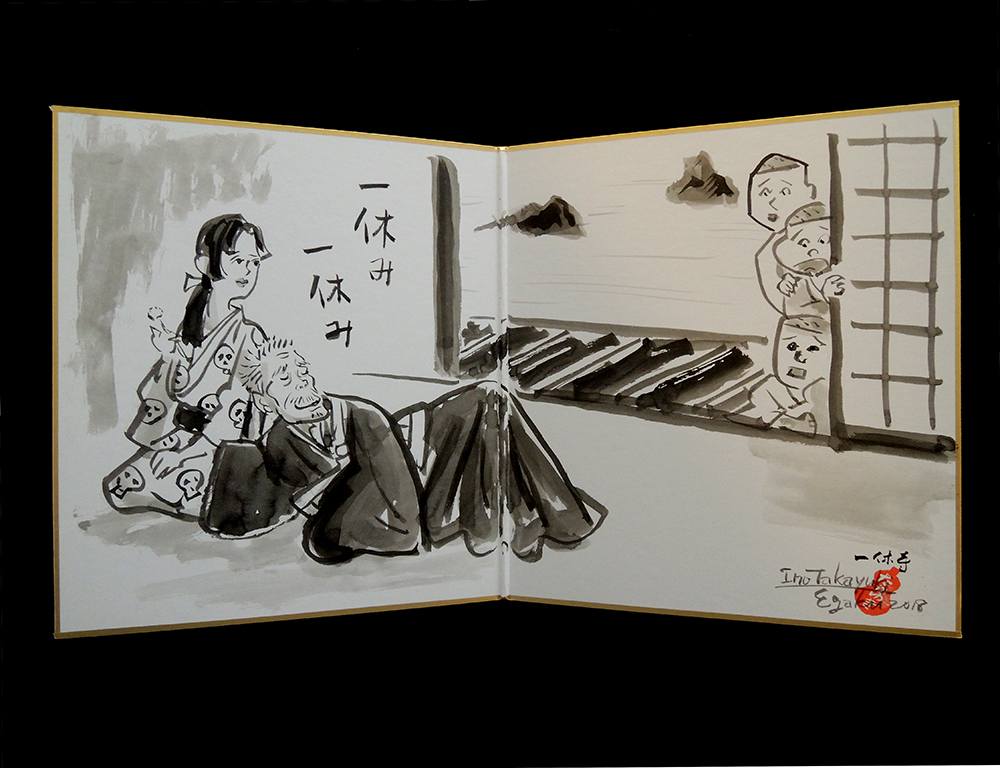

「一休み、一休み」

「一休と骸骨」

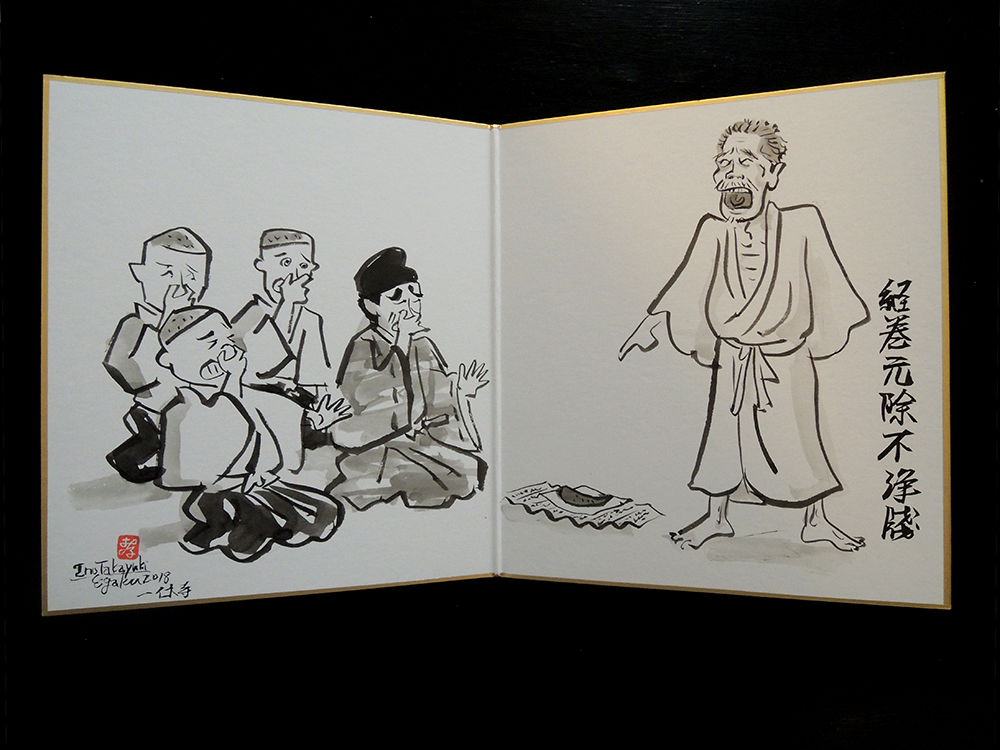

「クソとお経〜オトナの一休さん第1則より〜」

「破れ寺で修行」

「ちょいとそこ行くお姉さん」

「そうだ京都、行こう。」

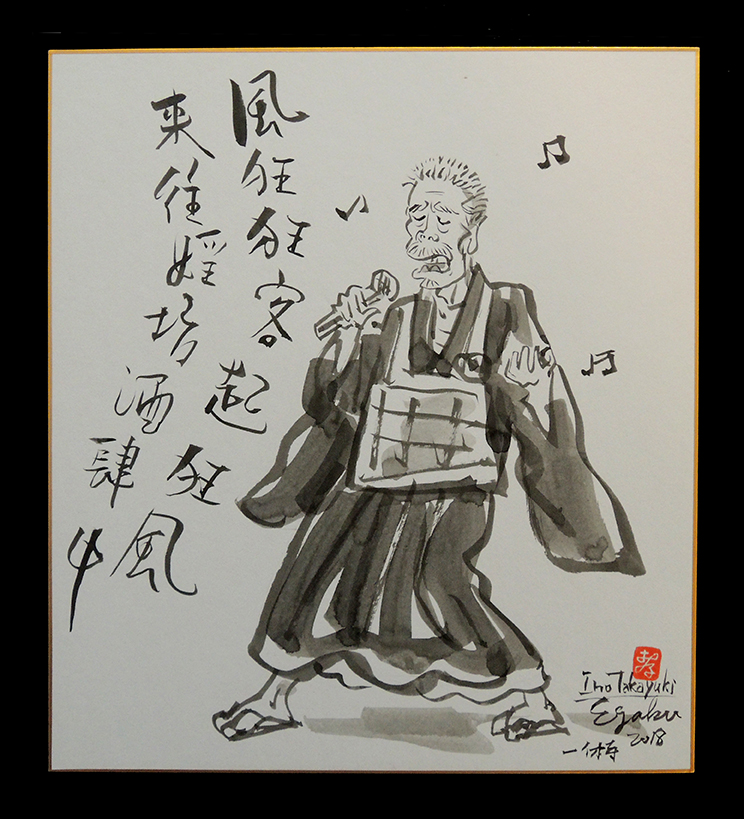

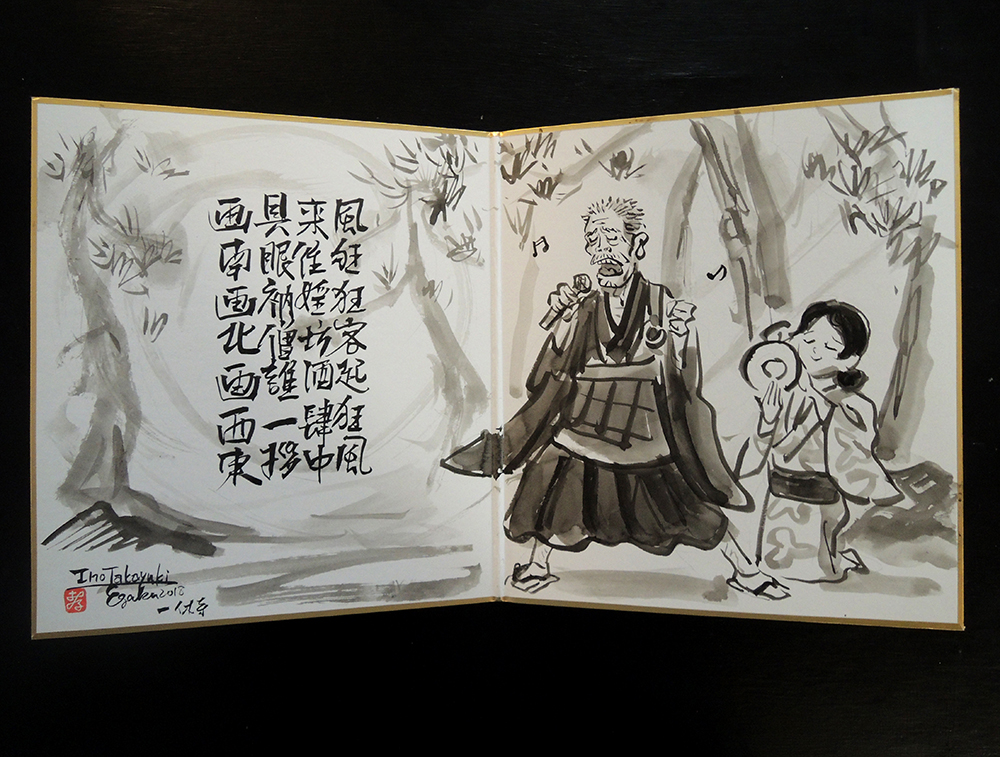

「風狂の狂客 狂風を起こす」

以上が一休寺限定勧進色紙です。 ナンバープレート「193」の一台限定私の名前入りタクシー。

ナンバープレート「193」の一台限定私の名前入りタクシー。

帰りに駐車場に行ったらたまたま止まってたので、思わず記念写真。もちろんこれに乗って新田辺駅に行き、思い残すことなく東京に帰ってきました。一休寺のみなさま、色紙お買い求めのみなさま、奈良から来てくれた「オトナの一休さん」初代プロデューサーの角野さん、神戸から来てくれた同業者の竹内みかちゃん、JR東海のみなさま、そのほかの皆々様ありがとうございました!

さて、人形町では「風刺画なんて」まさに開催中です。

人形町は江戸の中心部、美味しい老舗がいっぱいあります。表参道界隈のギャラリー巡りとは一味違った鑑賞体験になることは請け合います。レッツゴー!

「風刺画なんて」はここでやっている!

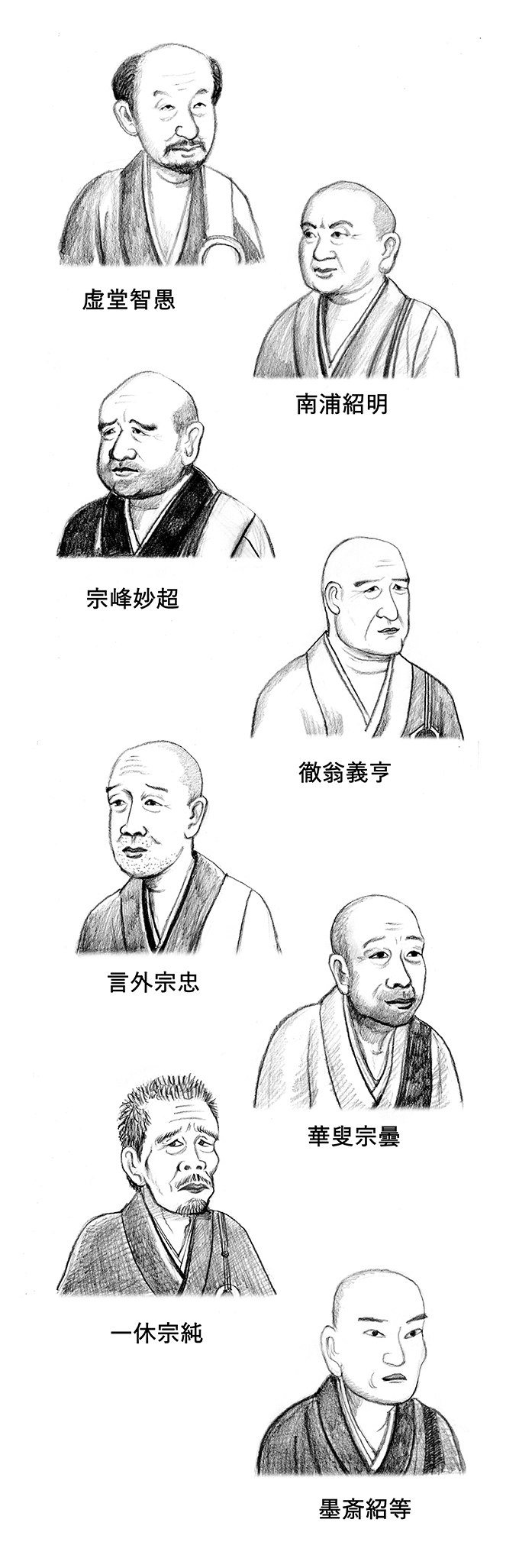

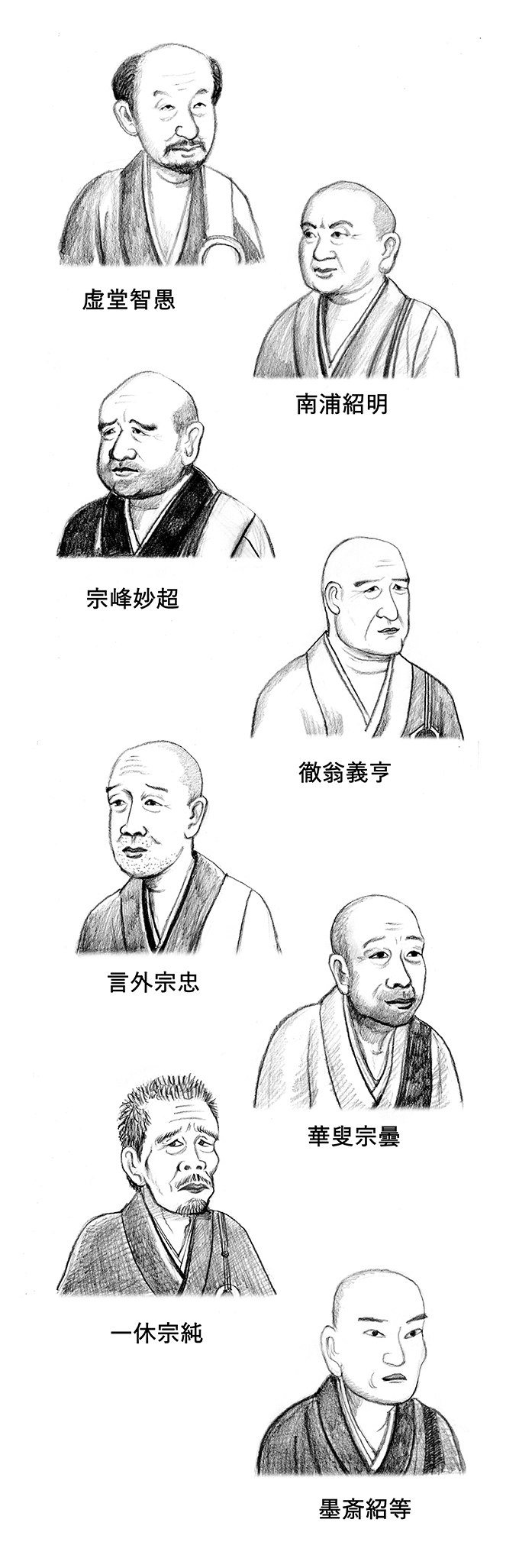

ただいま京都、京田辺市の酬恩庵・一休寺では「祖師と肖像」展が開催中(〜12月2日)! 左から「一休宗純の肖像」「五条大橋の大燈国師」「散髪する虚堂智愚和尚」

左から「一休宗純の肖像」「五条大橋の大燈国師」「散髪する虚堂智愚和尚」 「一休十態」

「一休十態」

これらの掛け軸、巻物は京都の老舗表具屋さん「八木米寿堂」で仕上げられています。掛け軸にするには厚みのない薄い和紙がいいと聞いたので、今回はじめて薄い和紙に挑戦してみました。水を含むと当然ブヨブヨになるので、パリッと水張りしてから描こうと思ったんだけど、薄いからちょっとしたことで破けちゃって、結局断念しました。二つの頂相を色鉛筆で描いたのですが、水を使わないのでブヨブヨにならないから描きやすい、そういう理由もあります。

表具屋さんの紙の扱いはさすがですよね。詳しいレポートはJR東海の「そうだ京都、行こう。」のブログに掲載されています。

「そうだ京都、行こう。」のスタッフブログ↓

ま、私が宣伝しなくても、キャンペーンスポットになれば、観光客の皆さんはたくさんいらっしゃると思います。観光客=参拝者というわけではないので、禅の世界や祖師たちに興味を持っている人がどれくらいるかわかんないですけど、とっかかりとして、展示を見て興味を持ってもらえればいいっすかね。

大徳寺系の祖師たちの解説パネル用に描いた似顔絵。

ここで一休寺のおもしろ写真をどうぞ。

一休寺の駐車場の看板。注意散漫に喝!

駅と一休寺を往復するタクシー。ナンバーは「193」。タクシーの車体に名前が刷られる日がくるとは思わなかった。

私は11月25日と26日は一休寺に滞在しております。

ちょうどそのころは紅葉が一番きれいだろうなあ。

ただ行くだけもあれなので、一休寺限定色紙をせっせと描いております。

売り上げの一部はお寺の開山堂の修復事業などに使われます。なにとぞよろしくお願いします。

今週は特別な週です。ブログを始めてちょうど10年。2008年11月8日に始めました。今、開始当初の記事をさかのぼろうとしたら、左側のタイトルになぜか最初の8回分が表示されません。不具合ですね。このブログは自前なので(友達に作ってもらった)、広告が出ない代わりに、10年も経つと色々不具合が出てきてます。来年にはホームページもブログもリニューアルしたいです。作ったときは最新だったのに、もうかなりガタピシいって懐かしい感じが漂っています。

10周年と言っても特別なことは何もなく、いつも通りの内容です。

今週は11月21日から始まる「風刺画なんて」のお知らせです。

みなさん「風刺画」はお好きですか? ぼくははっきり言ってキライです。だって面白くないし、たいてい絵がつまんないし。きっと風刺画というジャンル自体が日本では終わってるんだと思います。いや、終わったと思われているから、つまらないんでしょう。ちょうど1年前にイラストレーターの仲間と「風刺画ってなに?」という展覧会を開きました。風刺画の概念を疑う展覧会のつもりでした。「こんなの風刺画じゃない」という感想もありました。うれしいです。だっていわゆる「風刺画」なんてぼくはキライだから。でも、毒のある絵は好きですよ、人をおちょくった絵も好きですよ、笑いのある絵が好きなんです。それらの要素がないイラストレーションにはぼくはあまり興味がないかもしれません。我々の仕事の出自を尋ねれば、昔から風刺精神は欠くべからざる魂でした。果たして最近のイラストレーションにそのスピリッツは横溢しているでしょうか。「風刺画なんて……」と言いながらも今年も描いてみます。ホコリ臭くて見向きされないジャンルだからこそ、やってみる意味もあると思うのです。

minami shinbo

ご存知「本人術」シリーズ。このダライ・ラマは使い回しですが、展覧会には新作発表とのこと。お楽しみに!

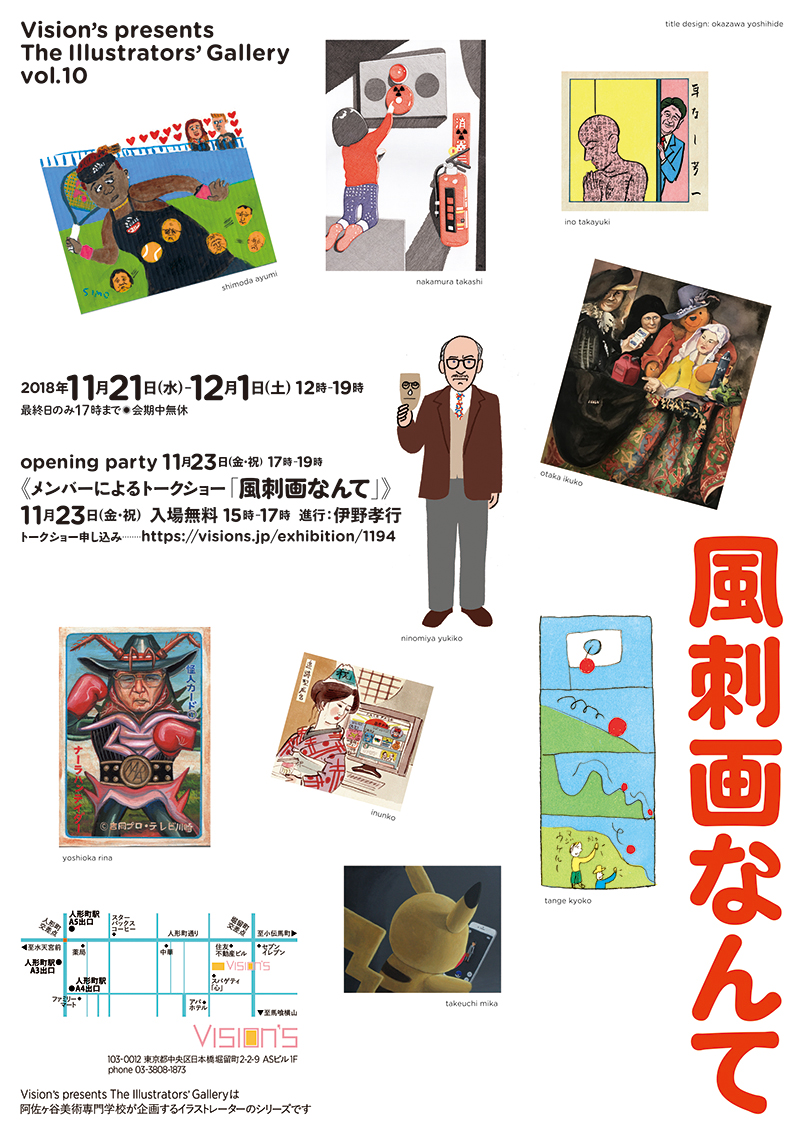

yoshioka rina

今回のニューカマー。昭和エロ以外でも面白いです。

inunco いぬんこ画伯も今回初参戦。憧れの絵描きが「滑稽新聞」の墨池亭黒坊ってんだから期待は大。

takeuchi mika

竹内さんも初参加。簡単な絵から描き込んだ写実的な絵まで、表現方法を問わないこの展覧会にふさわしい。 otaka ikuko

otaka ikuko

前回は全てフェルメールのモジリでしたが、今回はまた違う趣向も用意されているとか。

shimoda ayumi

あ、はい誰かわかります。大坂なおみですね。

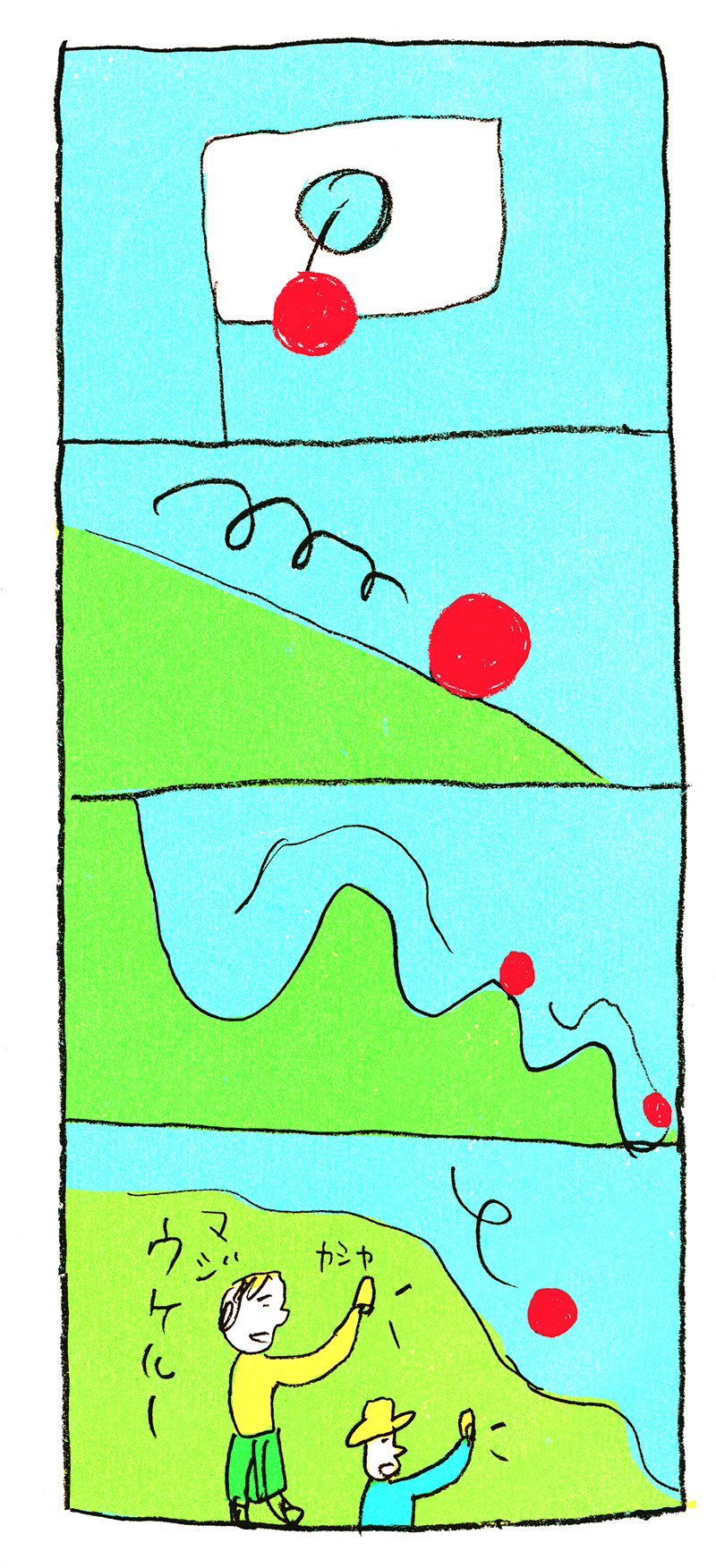

tange kyoko

「とりあえずDM用に描いたけど展覧会には出さないかも」と言ってました。

nakamura takashi

中村さんは悪意のない穏やかな性格ですが、そんな中村さんにしか描けない風刺画だってある。

ninomiya yukiko

昨年は展示に一工夫して楽しませてくれた二宮さん、今年はどんな仕掛けがあるでしょうか。

ino takayuki

この展覧会、なんか僕が仕切ってるように思われるかもしれませんが、仕切りは昨年に続いてデザイン界のJKこと日下潤一さんです。もちろん日下さんも作品を出します。なのに、DMのどこを見ても日下さんの作品がありません。いつもはデザインが出来上がるとみんなに確認のPDFを回してくれるのですが、後ろめたい気持ちがあるからでしょう、今年はこっそり入稿したようです。

※えっと、注意していただきたいのはオープニングパーティーが初日(21日)ではなくて、23日の17時からです。で、23日は15時からトークショーがあります。なんと今回は入場無料(いつもは2000円もとっていた)です!お早めにお申し込みを!

「風刺画なんて」トークショー申し込みはこちらから!

はい、てなわけで見に来てね。

10年前、いやもう少し前だったかもしれませんが、売り込みに行っても全然イラストの仕事がなくて(年に2件ほどしか依頼がなかった)、そのことを誰かの個展のオープニングで、下谷二助さんにボヤいたんです。そしたら下谷さんに「100人イラストレーターがいれば、100通りのイラストレーターのなり方があるからねぇ」と言われたことを覚えています。その時は慰められた気がしてたんですが、今思えばなんと深い言葉でしょうか。プロはプロになる前からプロでなくてはならない。いや、言い方がややこしいけど、プロになる、そのなり方にオリジナルがなければいけない。そいう意味に解釈しています。

僕は11年前にホームページを作り、10年前にブログを毎週火曜に更新することにしました。ブログをはじめて4年目くらいで運良くイラストレーターになれた(バイト辞められた)のですが、ブログを通して自分なりのイラストレーターのかたちを形成、宣伝できたのではないかと思います(自惚れ)。

「自分はこうしてプロになった」という自慢話、いやアドバイス、いやおせっかいは、人の気をそそります。人がそれでうまくいったからといって、自分がそのやり方でうまくいくとは限らない。たぶんうまくいかないでしょう。はははは。

ここがお旅所である。写真が前後したが、遷幸の儀が深夜にあり、翌日華やかな行列や流鏑馬などがあり、そのあとお旅所で芸能が奉納される。写真は神楽の様子。芸能奉納はぶっ続けで8時間くらいあり、それが終わるとまた深夜に若宮様を本殿にお送りする。見学者は寒く、ひもじい思いもしなければならない。しかしせっかく神様とご一緒できるのであるから……。

ここがお旅所である。写真が前後したが、遷幸の儀が深夜にあり、翌日華やかな行列や流鏑馬などがあり、そのあとお旅所で芸能が奉納される。写真は神楽の様子。芸能奉納はぶっ続けで8時間くらいあり、それが終わるとまた深夜に若宮様を本殿にお送りする。見学者は寒く、ひもじい思いもしなければならない。しかしせっかく神様とご一緒できるのであるから……。

ここがお旅所である。写真が前後したが、遷幸の儀が深夜にあり、翌日華やかな行列や流鏑馬などがあり、そのあとお旅所で芸能が奉納される。写真は神楽の様子。芸能奉納はぶっ続けで8時間くらいあり、それが終わるとまた深夜に若宮様を本殿にお送りする。見学者は寒く、ひもじい思いもしなければならない。しかしせっかく神様とご一緒できるのであるから……。

ここがお旅所である。写真が前後したが、遷幸の儀が深夜にあり、翌日華やかな行列や流鏑馬などがあり、そのあとお旅所で芸能が奉納される。写真は神楽の様子。芸能奉納はぶっ続けで8時間くらいあり、それが終わるとまた深夜に若宮様を本殿にお送りする。見学者は寒く、ひもじい思いもしなければならない。しかしせっかく神様とご一緒できるのであるから……。

「世相2018 #赤坂自民亭 #竹下亘総務会長 #西日本豪雨 #シャンシャン」

「世相2018 #赤坂自民亭 #竹下亘総務会長 #西日本豪雨 #シャンシャン」

一休寺の宝物殿でやっている「祖師と肖像」展。軸装された絵をはじめて見ました。八木米寿堂さんのプロの仕事に感服しました。

一休寺の宝物殿でやっている「祖師と肖像」展。軸装された絵をはじめて見ました。八木米寿堂さんのプロの仕事に感服しました。 絵巻物「一休十態」の解説文は芳澤勝弘先生が書いてくださってます。さすが簡潔でお見事!

絵巻物「一休十態」の解説文は芳澤勝弘先生が書いてくださってます。さすが簡潔でお見事! 宝物殿の入り口。

宝物殿の入り口。

宝物殿の中。私のニセ頂相の正面にはホンモノの頂相が飾られています。

宝物殿の中。私のニセ頂相の正面にはホンモノの頂相が飾られています。 訪れた11月25日は日曜日とあって観光客もピーク。25日は5000人とか!年末の新宿伊勢丹の地下のように混んでました。

訪れた11月25日は日曜日とあって観光客もピーク。25日は5000人とか!年末の新宿伊勢丹の地下のように混んでました。

完全に真っ赤になるのはあと4、5日かかるようですが、緑が残っているのも色数が多くてきれい。昼間は東京と変わらないくらいの気温でしたが朝晩の冷え込みはやはり京都。息が白かったです。開門前の誰もいない時にパチリ。

完全に真っ赤になるのはあと4、5日かかるようですが、緑が残っているのも色数が多くてきれい。昼間は東京と変わらないくらいの気温でしたが朝晩の冷え込みはやはり京都。息が白かったです。開門前の誰もいない時にパチリ。 25日の夜はJR東海の会員限定トークショーもありました。

25日の夜はJR東海の会員限定トークショーもありました。 芳澤先生は別冊太陽「一休」の監修もしておられます。この写真は別冊太陽のツイッターより無断拝借してきました。この場でご報告申し上げます。

芳澤先生は別冊太陽「一休」の監修もしておられます。この写真は別冊太陽のツイッターより無断拝借してきました。この場でご報告申し上げます。 私と一緒に写っているのはトークショーにも登壇された人形作家の北野深雪(moga)さん。

私と一緒に写っているのはトークショーにも登壇された人形作家の北野深雪(moga)さん。 右はかわいい一休さんですが、左のオヤジたちは誰あろう、禅のスーパー高僧、大燈国師と虚堂智愚和尚です。一つ一つが手作りで手描きです。特に大燈国師と虚堂智愚和尚の表情がバツグンです。私の描いた肖像画よりはるかにいいです。禅を好きな人、特に臨済宗大徳寺派なら持ってなきゃダメっすよ。

右はかわいい一休さんですが、左のオヤジたちは誰あろう、禅のスーパー高僧、大燈国師と虚堂智愚和尚です。一つ一つが手作りで手描きです。特に大燈国師と虚堂智愚和尚の表情がバツグンです。私の描いた肖像画よりはるかにいいです。禅を好きな人、特に臨済宗大徳寺派なら持ってなきゃダメっすよ。 一休寺限定勧進色紙(売り上げの3割はお寺の改修費用などに回されます)の販売会もやってきました。21枚持って行って25日26日で17枚売れました。あと4枚残っています。さあ皆さん慈善事業だと思って買いましょう。そして買ってくださったみなさま、誠にありがとうございます!

一休寺限定勧進色紙(売り上げの3割はお寺の改修費用などに回されます)の販売会もやってきました。21枚持って行って25日26日で17枚売れました。あと4枚残っています。さあ皆さん慈善事業だと思って買いましょう。そして買ってくださったみなさま、誠にありがとうございます! 一休寺で落語会などもやっておられる歴史落語家の笑福亭笑利さんにも買っていただきました。この写真は笑福亭笑利さんのツイッターより無断拝借してきました。お許しください。

一休寺で落語会などもやっておられる歴史落語家の笑福亭笑利さんにも買っていただきました。この写真は笑福亭笑利さんのツイッターより無断拝借してきました。お許しください。

ナンバープレート「193」の一台限定私の名前入りタクシー。

ナンバープレート「193」の一台限定私の名前入りタクシー。

左から「一休宗純の肖像」「五条大橋の大燈国師」「散髪する虚堂智愚和尚」

左から「一休宗純の肖像」「五条大橋の大燈国師」「散髪する虚堂智愚和尚」 「一休十態」

「一休十態」 大徳寺系の祖師たちの解説パネル用に描いた似顔絵。

大徳寺系の祖師たちの解説パネル用に描いた似顔絵。

otaka ikuko

otaka ikuko