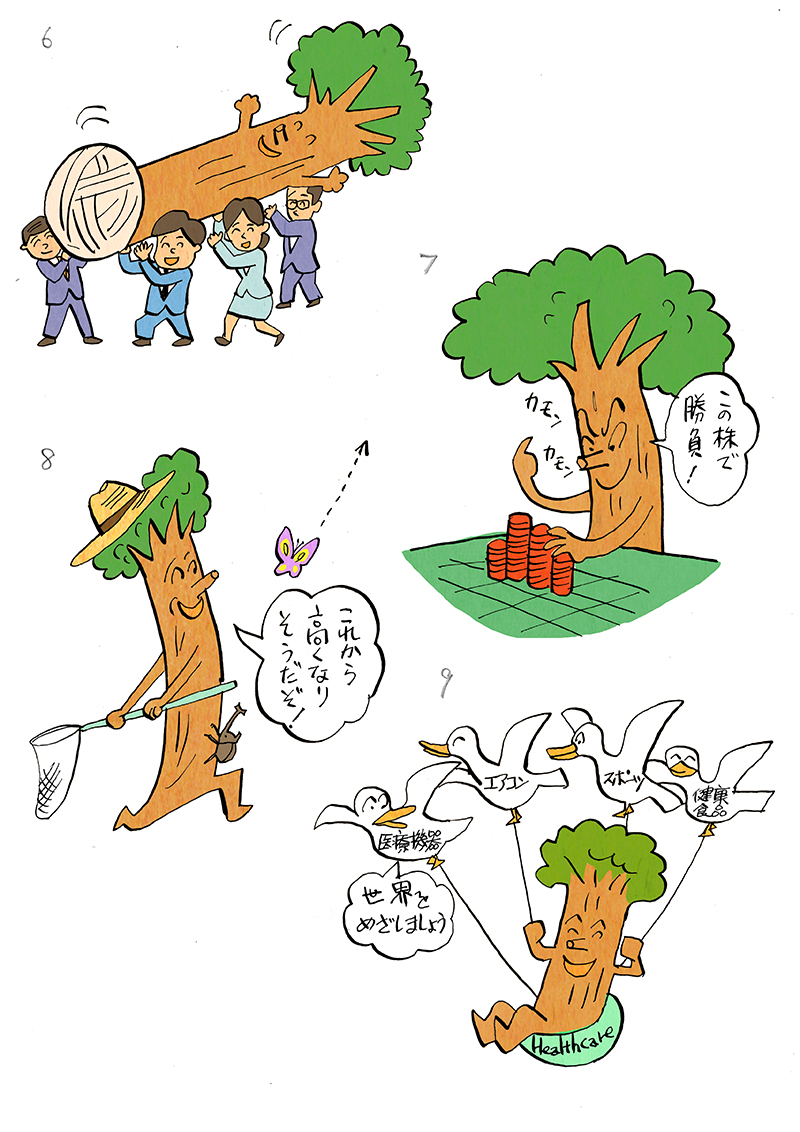

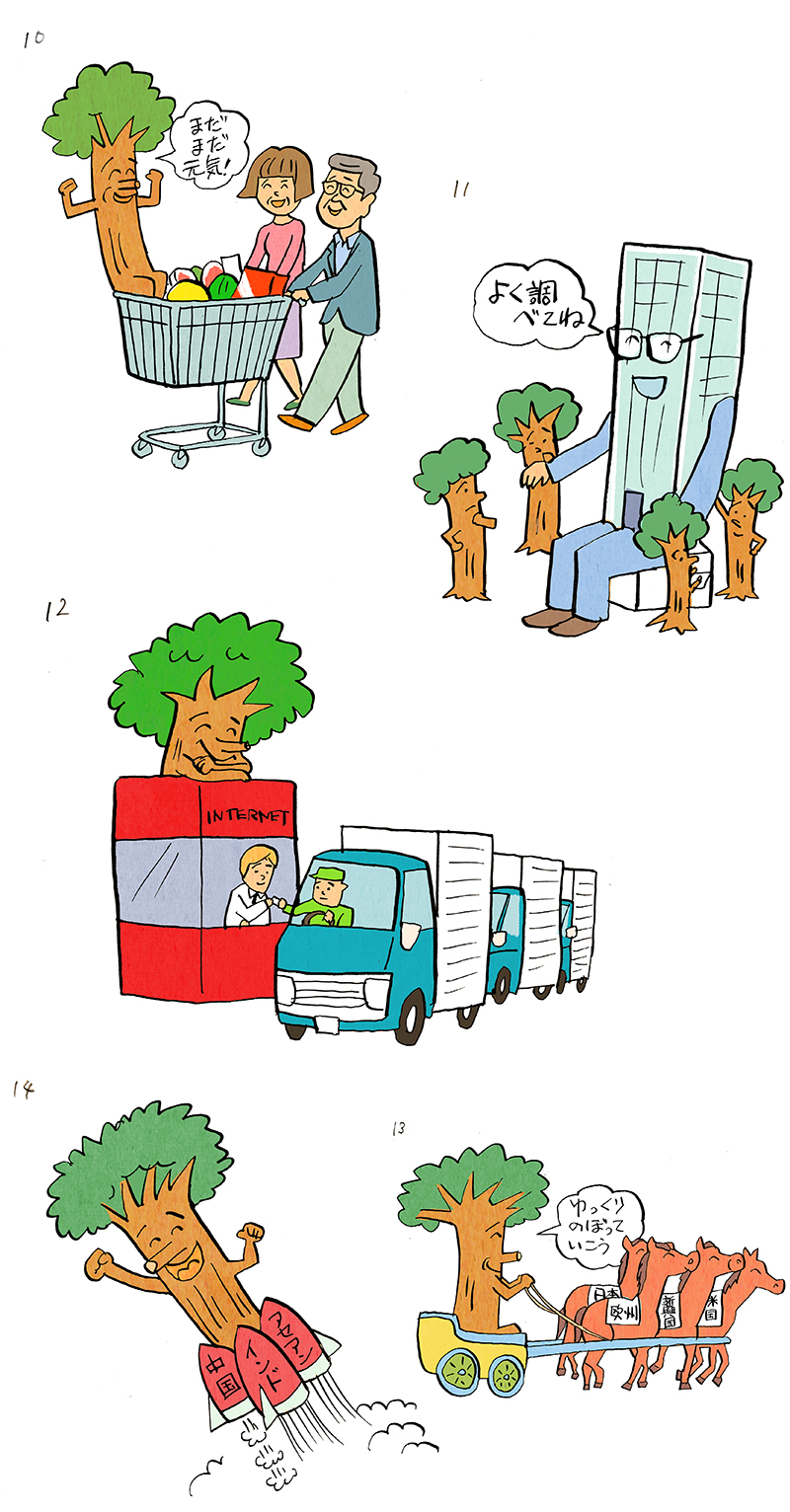

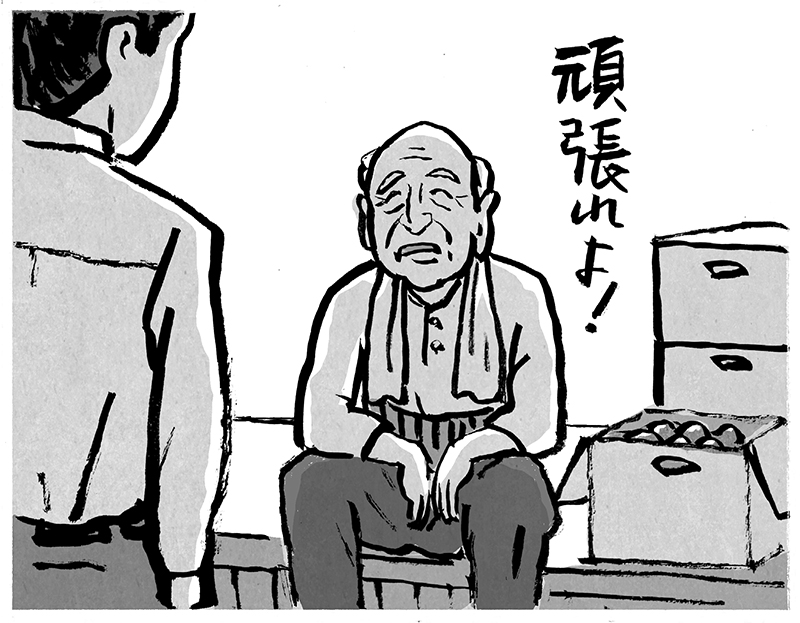

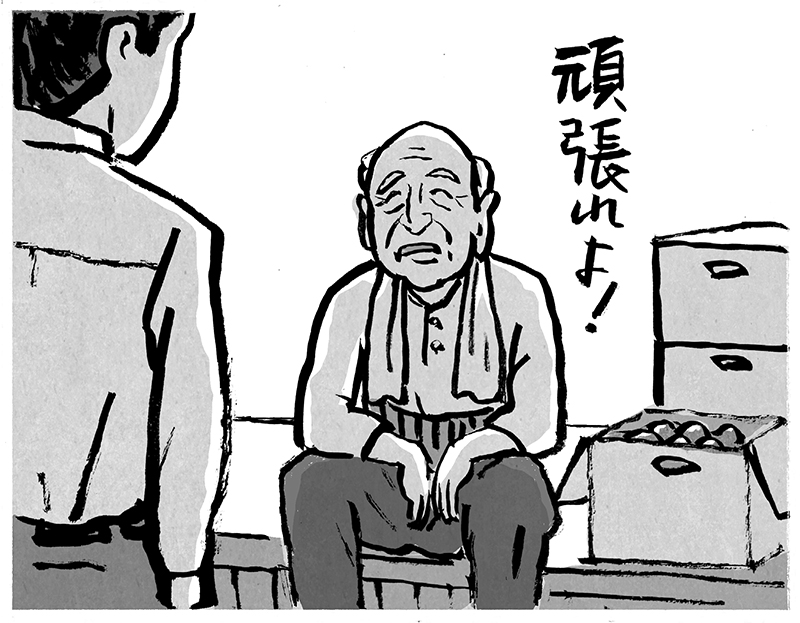

日本農業新聞で連載中の島田洋七さんの半生記「笑ってなんぼじゃ!」の挿絵から。島田洋七さんが八百屋さん(藤本商店)に住み込んで働いている頃の話から漫才師になる決心をするところまで。

ある寒い日の朝、じいちゃんが風邪で高熱を出して起き上がれんようになってしもた。それで俺に「一人でせりに行ってこい」と言う。「せりなんて、したことない。俺にはまだ無理じゃ」(中略)「藤本さん、ハクサイを950ケースもどうするの?」「950ケース?!」そんなに買った覚えはない。俺が買ったのは95ケースのはずやった。俺はめまいがしそうになった。

「アキやん、今日はどうやった?」「ごめん。ハクサイを買いすぎてしもうた」「ちょっとくらいええ。どれくらい買うたんじゃ?」「950ケース……」その途端、爺ちゃんは頭からすっぽり布団をかぶって、そのまま出てこんようになってしもた。

「それや!」俺はパチンと指を鳴らして立ち上がり、ばあちゃんに2000円もろて、布団屋と電気屋に走った。布団屋で買うた白い敷布とさらしに「産地直送 藤本商店」と書いてのぼりと幕を作った。そして電気屋で買うたマイクとスピーカーをトラックに取り付けた。

住み込みで、食費もただ。飲みに行くときは、まっさんがごちそうしてくれるし、たまに服を買う以外は、ほとんどお金を使うこともないから、自然と貯金が増えて、そのお金で俺は車を買うた。4気筒2000ccのセドリック130型、発売価格は百万円以上もする高級車。

8月の暑い日。関東、関西の大学に行っている元野球部の連中が夏休みで広島に帰ってきた。(中略)俺も野球のことを忘れかけていたけど、みんなも、そう。野球の話は、全然せんかった。その代わりに関東に大学に行ったやつらがするのは「東京」の話やった。「新宿のさあ……」とか「渋谷でさあ……」とか、関東の大学に行ったやつらの話が弾んだ。言葉が標準語になっているせいか、みんな心なしか垢抜けて見える。

藤本商店では、ほんまにいろんなことを勉強させてもろた。仕事も楽しかった。このままずっと八百屋をやってもええと思てた時期もあった。それだけに、辞めると決めたものの、俺もものすごく寂しかった。

東京に行きたい! という勢いで藤本商店を辞めたものの、貯金を計算してみたら、上京するにはまだもうちょっとお金を貯めなあかんことがわかった。 そこで兄ちゃんの会社でアルバイトをすることにした。ガス、水道の設備会社に就職していた兄ちゃんは、その会社で工事担当の部長になっていた。俺は仕事の合間に2日に一度、ジャンク屋に鉛管を売っては、夕方に肉と一升瓶を持って現場に戻る。みんなで焼き肉をして、たらふく食べた。

俺がユンボに乗って道路を掘っていたときのことやった。道端の家のおばちゃんが工事の音がうるさいと俺を怒鳴りつけたのがことの発端。「うるさい! がまんしとったら、ええ気になりよって」俺はその言い方にカチンときた。「うるさいもクソもあるか。こっちは正式に手続きして工事しとるんじゃ!」

あるとき、中学の同級生と喫茶店でお茶を飲んでいたら、デパートの玉屋に勤めるという5人の女の子たちと知り合った。話が盛り上がって、俺はその中の一人にちょっと好意を持った。確か「ネクタイ売り場にいる」とか言うてたから、次の日に玉屋のネクタイ売り場に行ってみたんや。

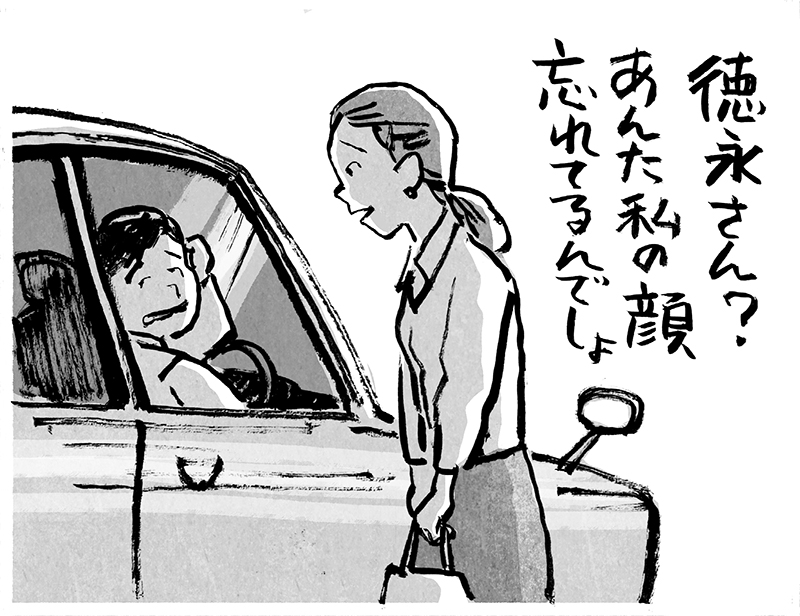

一ヶ月半後。俺はりっちゃんに会うために、クラウンで佐賀に向かった。玉屋の前に車をとめて待っていたけど、いつまでたってもりっちゃんは現れん。いや、正直に言うたら、顔を忘れてたんや(笑)。

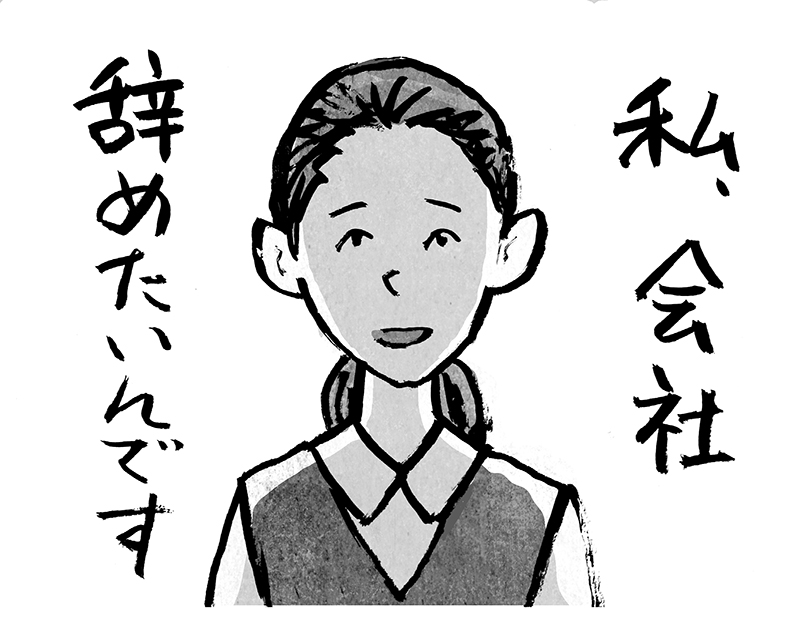

りっちゃんは最小限の荷物だけ持って、いつものように会社に行くふりをして家を出てきたのだと言う。会社には朝、普段通りに出社して、昼休み前に上司にいうたらしい。「私、会社辞めたいんです」

上司は冗談やと思たんやろね。笑いながら昼飯を食べに行った。そのすきにりっちゃんは、荷物をまとめて出てきたんや。佐賀駅には、りっちゃんの友達3人が見送りにきていた。

浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷……。野球部のやつらが言っていた街が、車窓を流れていく。「これが東京かあ」「なんかすごかね」

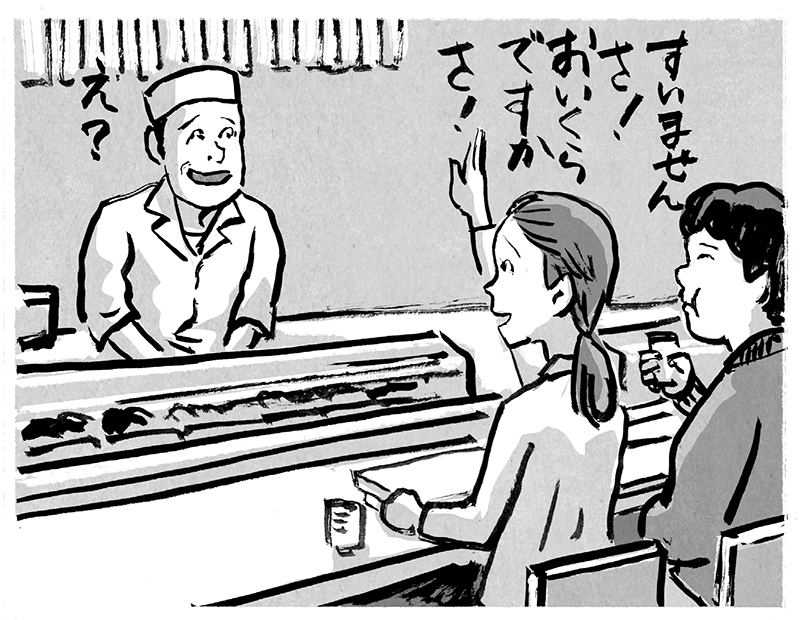

「隣の人も、だからさーとか、どこどこ行っちゃってさーとか言うてるから、最後に『さ』をつけたらいいんや」「うん、分かった!」りっちゃんは真剣な顔をしてうなずくと、手を上げて店員さんに叫んだ。

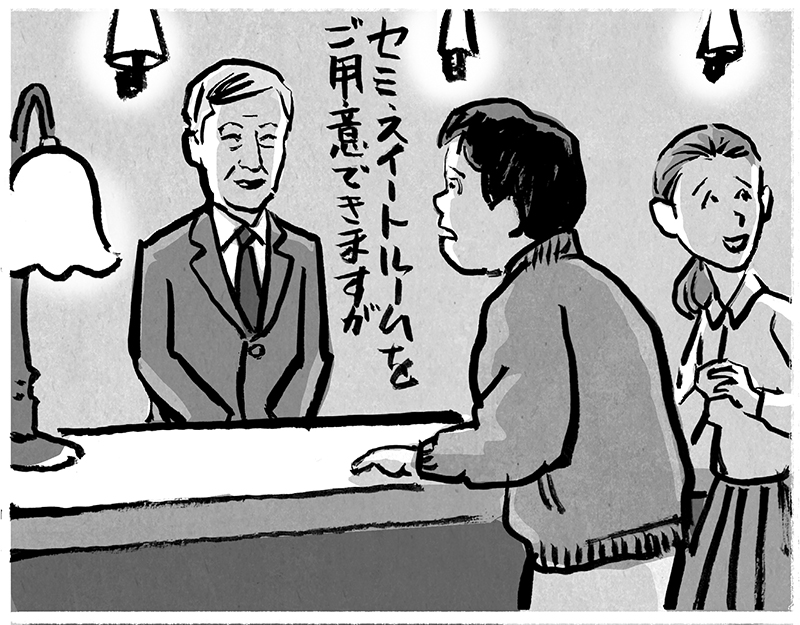

俺たちはタクシーに乗ることにした。「どちらまで?」「ニューオータニ」俺は東京のホテルといえば、テレビドラマによく出てきたニューオータニしか知らんかった。東京にはニューオータニしかホテルはないと思てたんや。

「こんなとこにいたら、あっという間にお金がなくなってしまうぞ」「ここだけじゃなか。東京にいるだけで、すぐお金がなくなるばい」「とにかく、はよ仕事を見つけんといけん」俺はフロントに電話して、その日の新聞を全部持ってきてもろた。

「まあとにかく、早く広島に帰ったほうがいいよ。心配しているだろうから、家に連絡だけでもしときなよ」「そうですよねえ。あ、Aさん、あれなんですか?」俺が指をさしたテレビを見て、Aさんは言うた。「ん?あれは漫才だよ」

俺は文房具屋で履歴書を買うて、まずホテルから一番近いタクシー会社で面接を受けた。(中略)後で考えたら、悪くない話やったんやけど、おじさんの早口の東京弁にあがってしまった俺は、何がなんやらよくわからんようになって、とにかく「俺の免許ではいけん」と言うことだけは理解できた。

俺は明子おばさんに電話をした。「明子おばさん?俺、昭広」「あら、昭広ちゃん!久しぶりね」「実は今、立川にいるんです」「ええ?」明子おばさんはかなり驚いてたけど、すぐにおじさんと一緒に駅まで迎えにきてくれた。

おばさんが、「ちょっと」とおじさんを呼んで、廊下で何やらひそひそと話をしている。俺とりっちゃんは顔を見合わせた。流れる不穏な空気。茶の間に戻ってきたおばさんは、特に変わった様子はなかったんやけど、「明日、どこに行くの?」としきりに聞いてくる。「あかん、これはバレた」と俺は直感した。

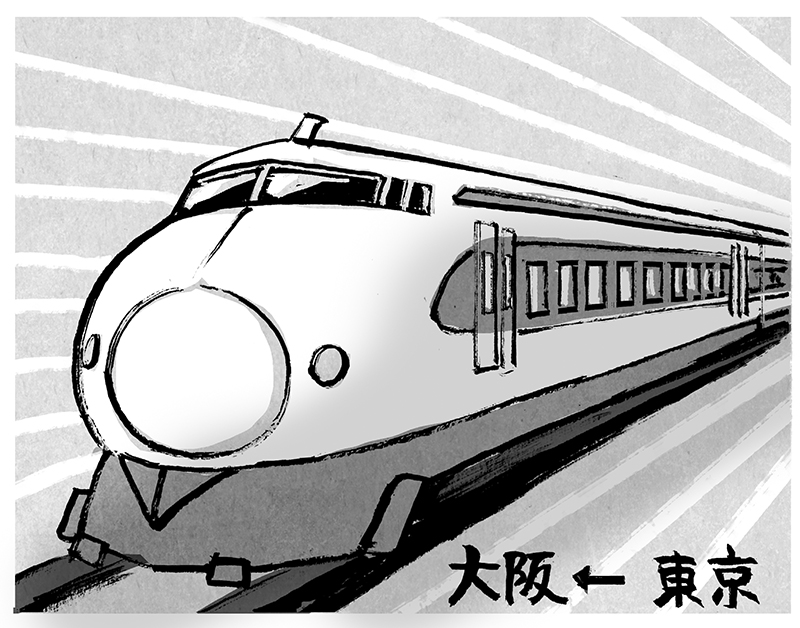

野球部の小森先輩は「とにかくいっぺん、大阪に来いや。ほんで大阪見物でもして広島に帰れや」と快く受け入れてくれた。俺はりっちゃんと生まれて初めて新幹線に乗って大阪に向かった。東京や大阪の大学に行った連中が「速い、速い」と言うてた新幹線。田舎の在来線とちごて、外の景色がものすごい速さで流れていく。

翌朝、小森さんが仕事に出かけると、奥さんが赤ちゃんをあやしながら「せっかく大阪に来たんやし、吉本でも行ってきたら? 私はこの子がいてるし、一緒に行ってあげられへんけど」「吉本って何ですか?」「知らんのん? 新喜劇いうて、めっちゃおもろい芝居とか、漫才とか落語とかやってるねんよ」

ギャグ連発の吉本新喜劇も笑いっぱなしやったけど、やすしきよしのきよしさんのポケットミュージカルに、中田カウスボタンさんの漫才、そして笑福亭仁鶴さんの落語は、飛び抜けておもしろかった。とにかく人生でこんなに大笑いしたんは初めてちゃうか、というくらいのおもしろさやった。衝撃やった。「俺、あんなんになりたい」と舞台を指さして、りっちゃんに言うた。「あんなん? うん、なれるかも」と、りっちゃんも言うてくれた。

その日の夜、小森さんに言うたんや。「先輩、俺、人生決めました」「そら、よかった。ほんで何すんねん」「漫才師になります」「おい、ちょっと待て。お前、本気か?」「はい」「そやけど漫才師て、そんな簡単になれるもんやないで」

ちょうど時間となりました。この続きはまたのご縁とお預かり〜。

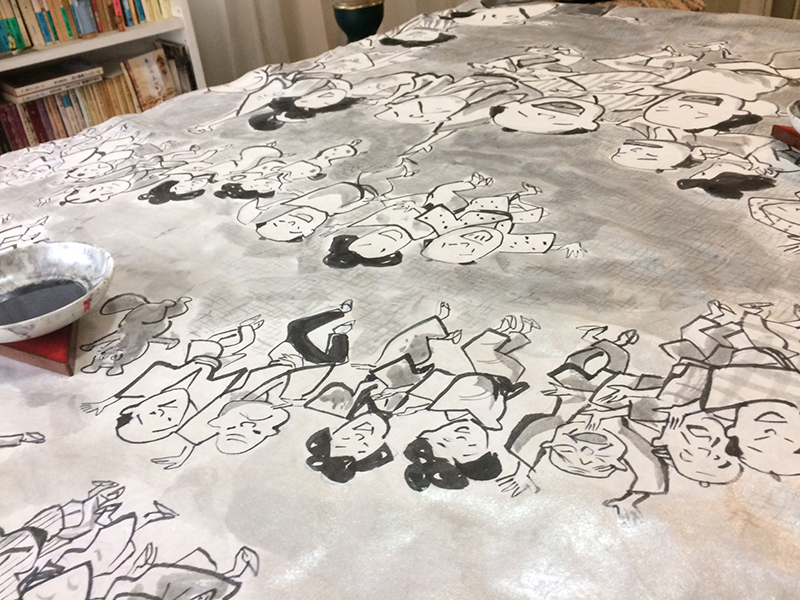

今週の土曜日10月27日から始まる「ILLUSTRATION WAVE展VOL.1」に参加します。

この展覧会の面白そうなところは作品のサイズが自由ということです。同列に並べると、小さい秀作より馬鹿デカい凡作のほうが存在感があります。ということはデカいほうが勝つ。いや、別に勝ち負けを競っているわけではないし、勝ち負けなんて簡単に決められるわけじゃないのですが、絵の内容が同じくらいのレベルならデカいほうが勝つ。そういうことになりましょう。

グループ展で自分の作品が他人より見劣りする時は、当然のことながら、あまり心が晴々しませんね。

しかし、自分が納得していれば、他人と比較して悩むこともないのです。勝ち負け勝ち負け言ってますが、他人との勝負というより自分との勝負に勝つ。そういう心持ちでいたいものです。

ただ、さっきも言ったように、デカいというのはそれだけで加算点がある。参加する222人はいったいどんなサイズで描いてくるのでしょう。SNSを覗くと「10メートルのものを出す」「2メートルのものを出す」「B全パネル6枚つなげて出す」「50号サイズを出す」という書き込みがあり、すでに帝国主義覇権争いの様相を呈しています。

こうなってくると、小さな傑作に目が行くかもしれません。デカけりゃいいってもんじゃないんですから。人間でも最後に信頼されるのは、普段は目立たないが底光りのする人格の持ち主なのです。

で、私ですが、なんだか中途半端な大きさにしてしまいました。ていうか、デカいの描いたら搬入が大変じゃん。そうそう売れないじゃん。家に戻ってきても困るじゃん。ある程度の大きさがあって、搬入が楽、しかも収納がコンパクト……と考えて掛軸タイプの絵にすることにしました。たぶんタペストリータイプとか、折りたたみ展開式のものとか、同じように考えている人はかなりいるのではないかと思います。

掛軸、屏風、巻物という日本美術の形式は収納がコンパクトにできて便利です。元は中国からきているのでしょうが、でもその中で襖絵というのは日本のオリジナルではないでしょうか。壁画が取り外しと付け替えができ、開け閉め自由だなんて、ナイスすぎるアイデアです。……いや、例の大徳寺・真珠庵の襖絵に話を繋げようとしているのではないですよ。ま、一応、公開中ですけどね。

さて、真っ白い紙を目の前にして、絵描きは何を考えていると思いますか?

ほとんどの人は失敗するんじゃないかという不安にかられているのではないでしょうか。真っ白な紙の中には予測不能の事態が満ちみちています。描き出すと同時に成功と失敗の間を針がゆらゆら揺れ出します。下書きがあっても、トラブルは必ず起こるのものです。

手描きで、しかも後戻りできない描き方が私は一番好きです。失敗でも成功でも、このライブ感がたまらない。描いているときに自然に体が熱くなって来て一枚脱ぐのが常です。

……と長々能書きをたれているのはなぜかというと、今回の絵はまぁまぁうまく行ったような気がするからです。そういうときはブログもベシャリがち。でも、ほかの人の作品と並ぶとまた印象も変わるというか「あ、負けてる……」と思うかもしれない。いったいみんなどんな作品を持ってくるんでしょう。よかったら見に来てください。入場料がかかりますが。そして入場料を払ったのだから、つまらなかったらつまらないと言う権利はあなたにあります。

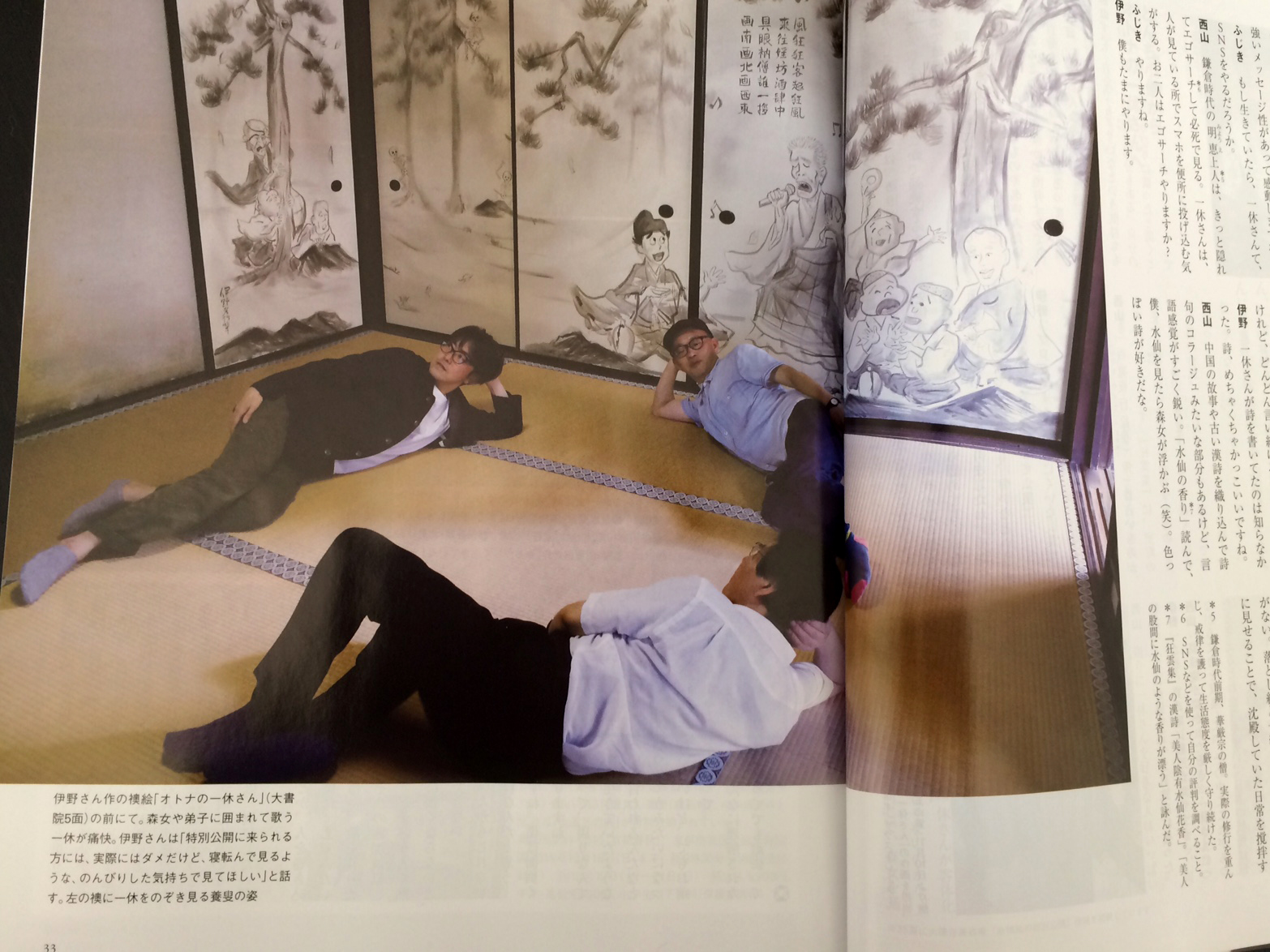

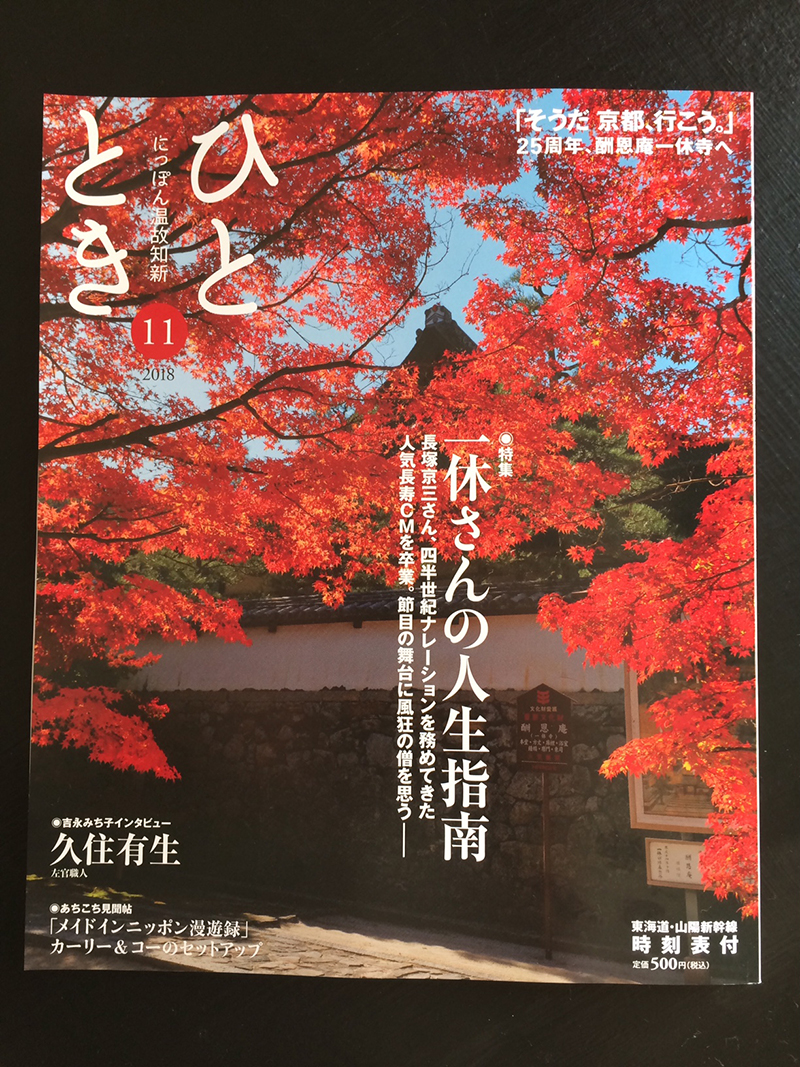

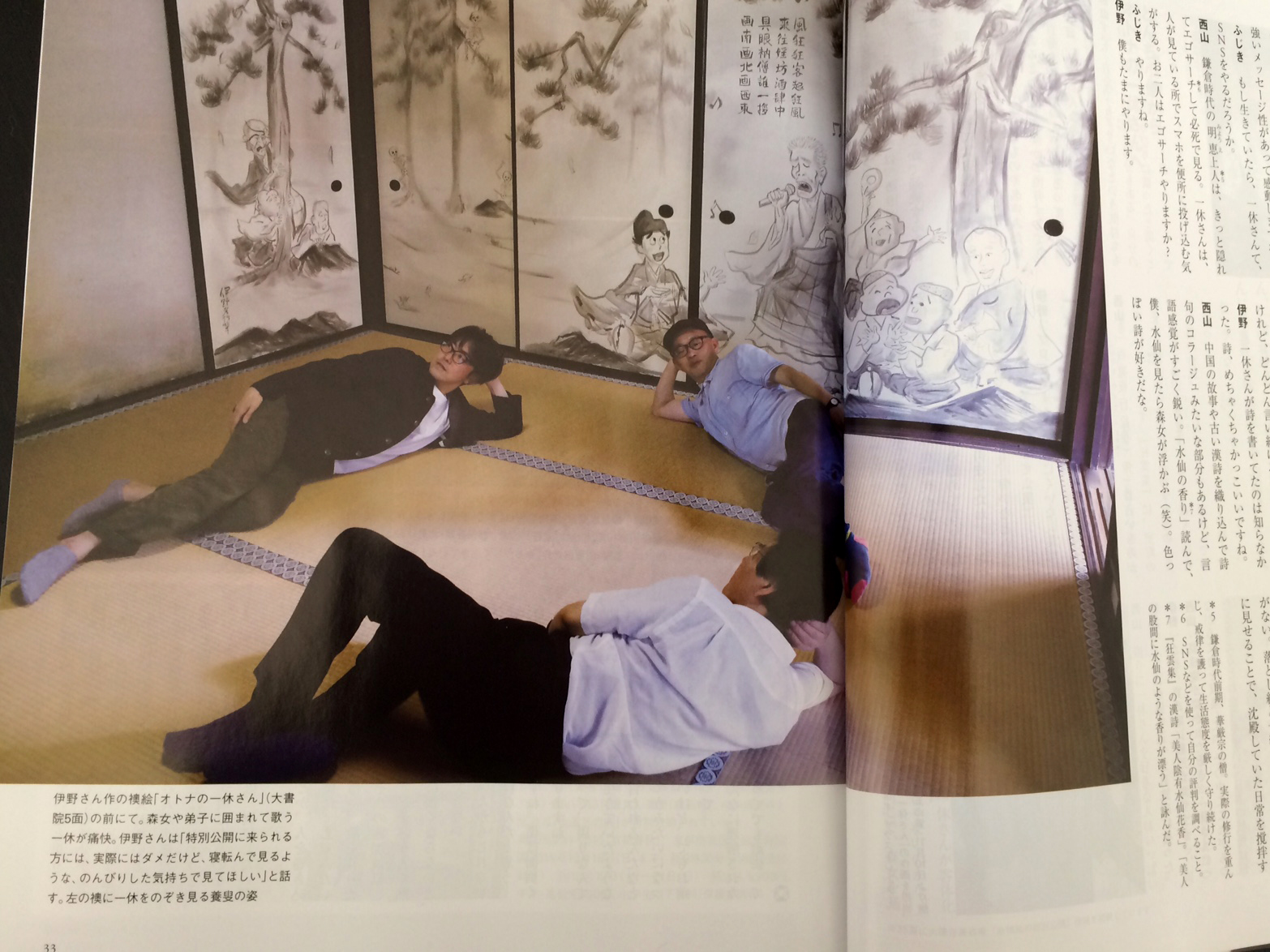

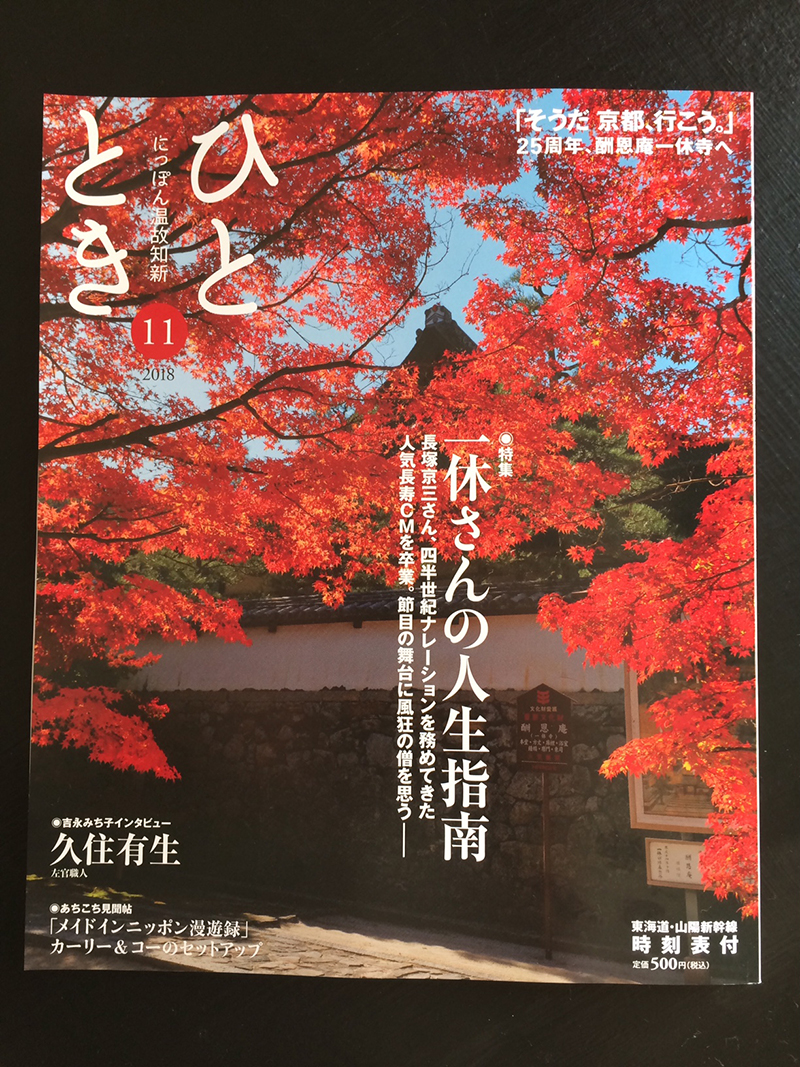

さて、大徳寺・真珠庵の襖絵なんですが(え、やっぱりまたこの話ね)、今月の月刊「ひととき」(新幹線のグリーン車に置いてある雑誌、モチロン全国の書店でも買えます)にて、「オトナの一休さん」の脚本家ふじきみつ彦さんと、関西学院大学の西山克先生と寝転びながら鼎談しております。

鼎談の最後で西山先生が私とふじきさんにこう語りかけます。

「一休さんのことをこんなに理解されたんだから、お二人には敵を作ってでも頑張って生きて行って欲しいな。」

生きるとはなんでしょう。一休さんが問いかけて来ます。敵はあまり作りたくないですが。

特集では長塚京三さんが京都の一休さんゆかりのお寺を回られております。今年のJR東海の「そうだ京都、行こう。」のメインスポットが一休寺なもので、一休推しです。そして長塚京三さんは長年つとめた「そうだ京都、行こう。」のCMナレーションを今年を最後に卒業されるのです。

大徳寺・真珠庵の襖絵修復&新調プロジェクト開催中!

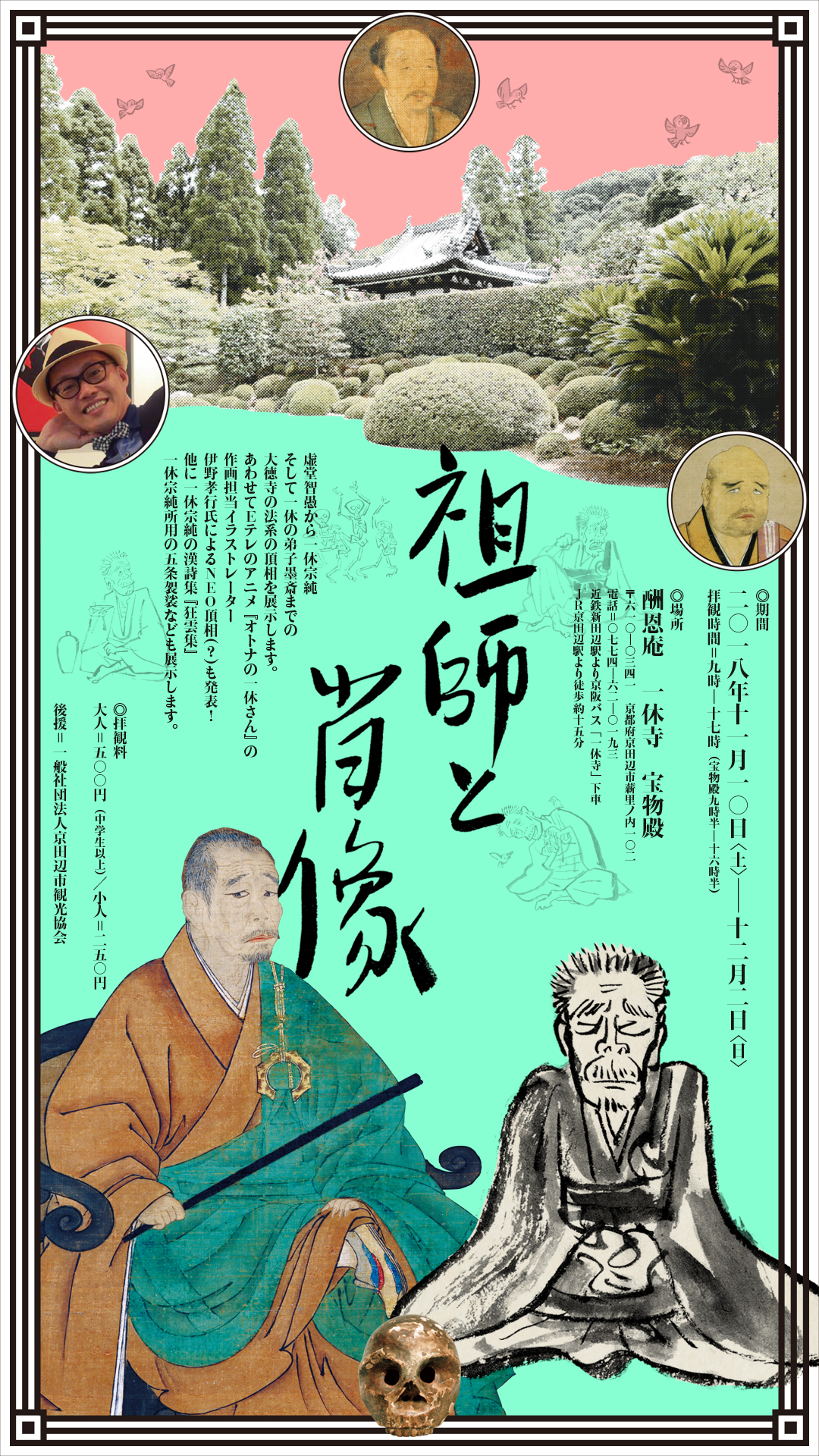

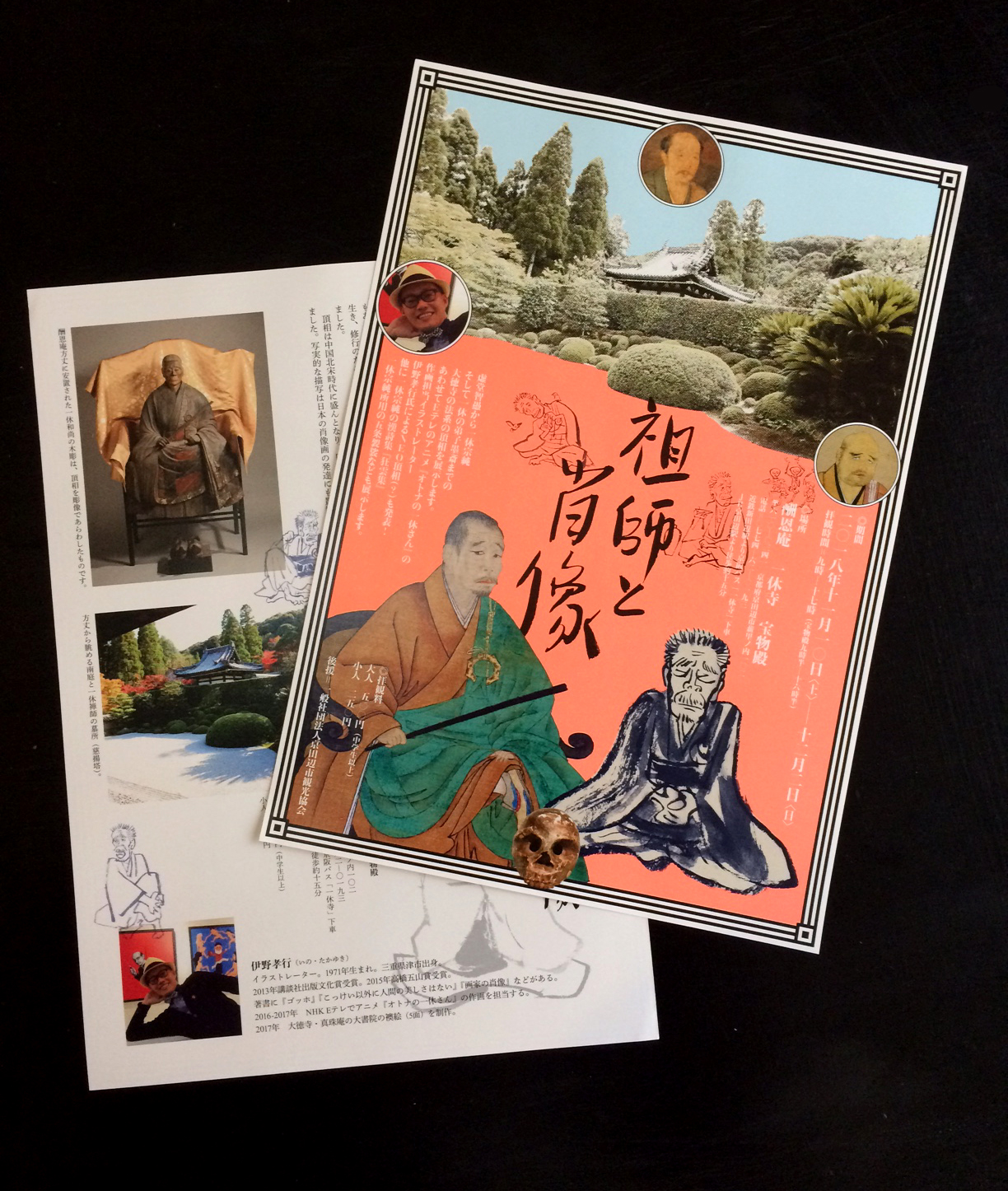

酬恩庵・一休寺では11月10日より「祖師と肖像」展開催!

あ〜今日はブログの更新休みたい。

あ〜今日は仕事行きたくないってことあるでしょう。

仕事と違ってブログ書いてもおカネもらえないし。読んでる人だって少ないし。いや、昨日から何か書く事考えてて、2回くらい下書きを書き始めたんだけど、面白くないからボツにしちゃった。今週はマネー雑誌や保険のチラシに描きちらした絵を載せて、それに何か文章をつけようと思ったんだけど、面白いものが全然思いつかない。

カネの話。みんなが大好きなマネーの話。カネが入ったらバッと使う人と、貯める分を残しておく人とで言えば、僕は完全に後者であり、そのおかげで人生で貯金がゼロになったことはない。ただ、あえて貯めるのではなく、物欲がないので自然に余剰が出るだけの話。といっても41歳までバイトしていたので、中途半端なしれた額だ。貯金は自分が死ぬときにきっちり全部使いたい。借金を残して死ぬ可能性だってある。自分が死ぬときにちょうど蓄えが尽きる、そんなうまいこと絶対にいかない。

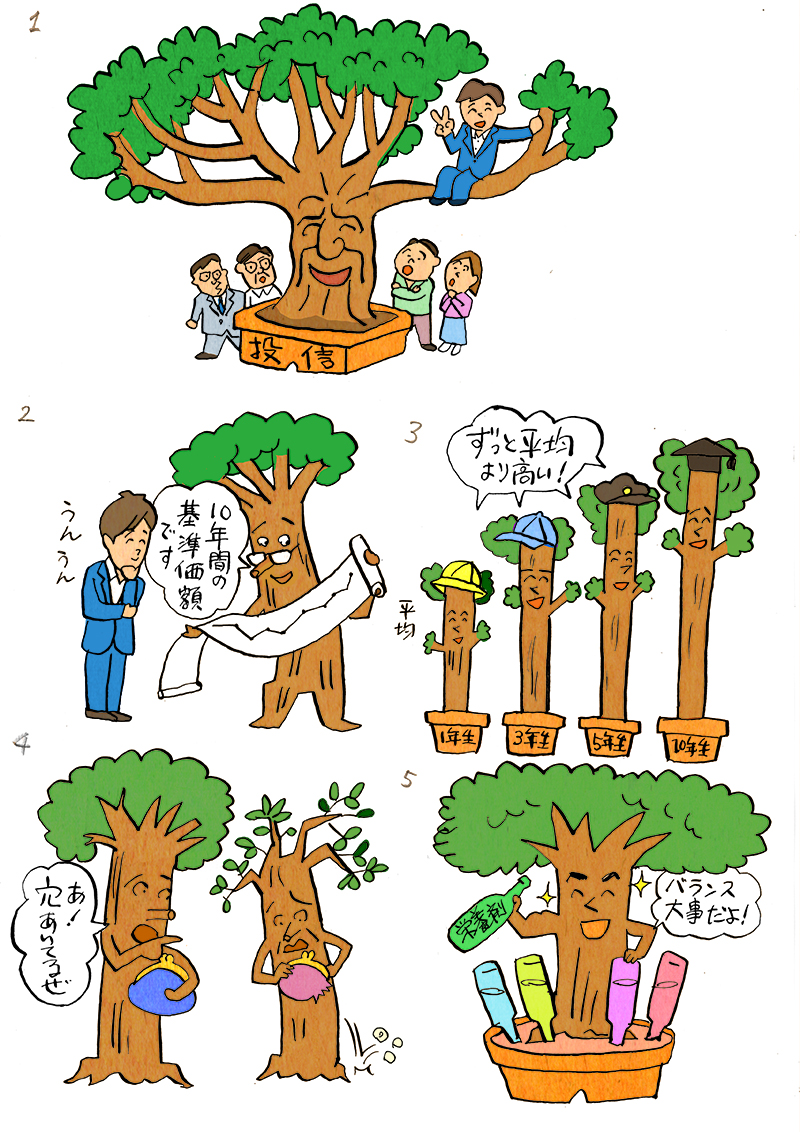

この木の絵も「ダイヤモンド・ザイ」に描いたもの。木は投資信託を現しているんだっけっかな。

はい、とりあえず更新はした。荷が下りた。

あ、そうそう、伸坊さんとの対談更新されてます。

ついに最終回。昨日前篇が更新されました。お読みくださいませ。

この対談もきっかけはブログだったんですよ。

だから嫌でも飽きてもネタがなくても毎週更新しないとね!

〈でも、ひっくり返して言うと、「イラストレーション」という言葉を軸にすると、あらゆる絵を扱えるってことでもあるわけですよね。そこがこの連載の素晴らしいところです(笑)〉

11月4日に、京都国際マンガミュージアムにて「真珠庵 襖絵修復プロジェクト 作家トークショー」が開催されます!

参加作家、写真左から

伊野孝行(イラストレータ―……僕です)上国料勇(アートディレクター・イラストレータ―)山田宗正(大徳寺・真珠庵第27代目住職)山賀博之(アニメ監督・ガイナックス社長)濱地創宗(日本画家・僧侶)山口和也(美術家)

参加作家の中に山田宗正和尚もいらっしゃるのがいいですね。和尚さまは禅問答で鍛えられたからか(?)、いつも会話でアドリブが効いてるんですよ。

4月に放送されたNHKBSプレミアム「傑作か、それとも…京都 大徳寺・真珠庵での格闘」という番組では聞くことのできなかった濱地創宗さん、山口和也さんのお話もたっぷり聞けることでしょう。

当事者が語ることが必ずしも真実とは限らないし、むしろ嘘をつく場合も多いですが、番組とはまた違った内容が見えてくるように思います。

※ネットにあるものはみんなのもの、ということでネットで漁ってきた写真を勝手に使ってます。一休さんならきっとオッケーと言うでしょう。

上国料さんはもともと東京に住んでいましたが、このプロジェクトをきっかけに京都に移住しました。そして、今も襖絵に手を入れ続けています。厳密にいうと今は公開中なので、描いてませんが。2泊3日で描き終えたヤツとは真逆の制作態度。私と上国料さんは襖絵もウラオモテです。

もっとも禅問答な感じの襖絵をお描きになった山賀さん。「アオイホノオ」でムロツヨシが演じていたキャラとは少し違います。だいぶ違うかな。でもドラマの中の発言はだいたい合ってるようですが。ちゃんと絵を描いたことがない山賀さんがいきなり大作に挑戦!メンバーの中でもっとも冒険度が高かったもしれません。

濱地創宗さんの「寒山拾得」。近寄ってみるととても繊細な絵です。実際真珠庵で修行をされていた方なので、ちょろっと来て、さっと帰ったヤツとは向き合いかたが違いますね。濱地さんとはまだあまり喋ったことがないし、襖絵のことについても伺ってないので、トークショーが楽しみです。

山口和也さんの作品「空花」。え、どこにあるかって?左右の引き戸の星のような絵がそれです。お寺が建てられた時からすでにハマってそうな佇まい。画面中心の奥に一休さんの木像頂相があるので、ここが一番聖域に近いですね。

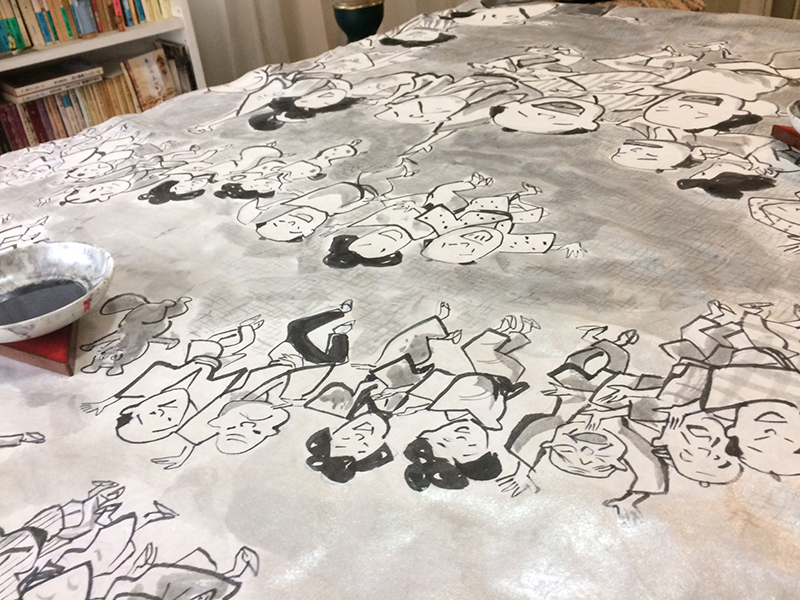

無数の人物を一人一人気持ちを込めて描いた北見先生の襖絵。見ていると自然と宗教的な気持ちになります。

※北見けんいち先生は今回は出演されません。実は襖絵メンバー全員が揃ったことは未だにないのです……。

てな訳で、よかったら聞きに来てくださいよ。

入場料は1500円(ミュージアム入場料を含みます)。定員は180名。申し込み締め切りは10月20日。お問い合わせは下記のリンク先、ガイナックス京都まで!

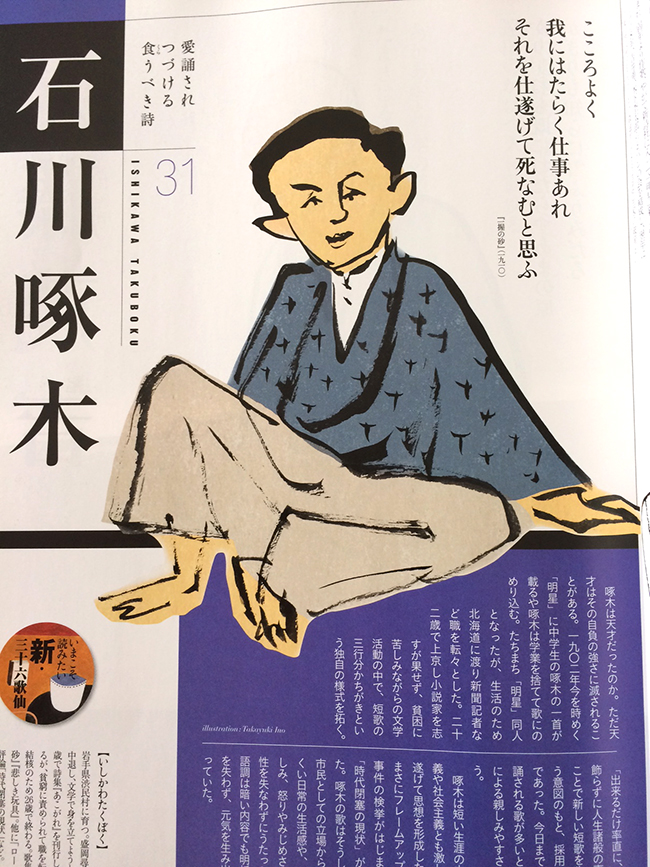

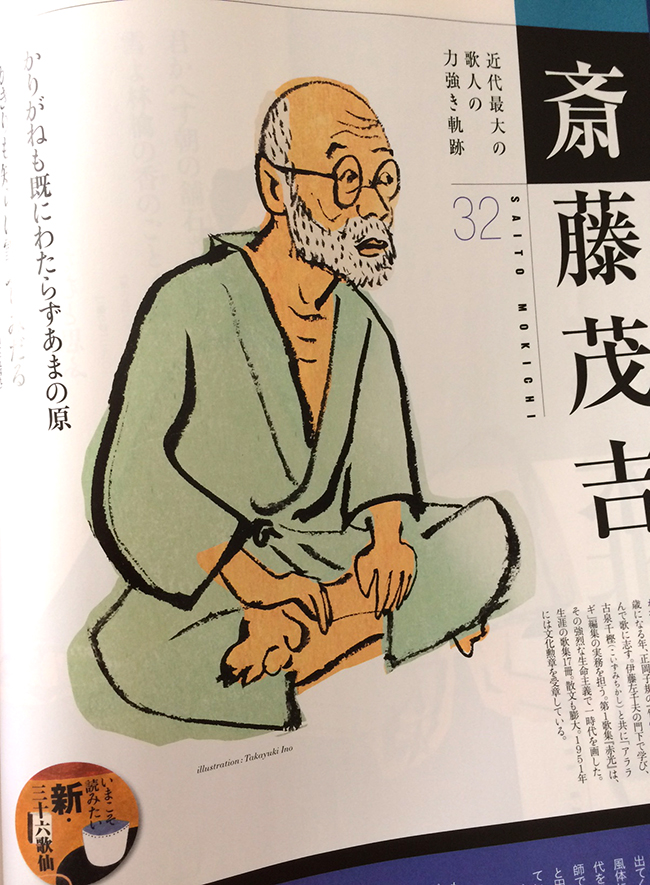

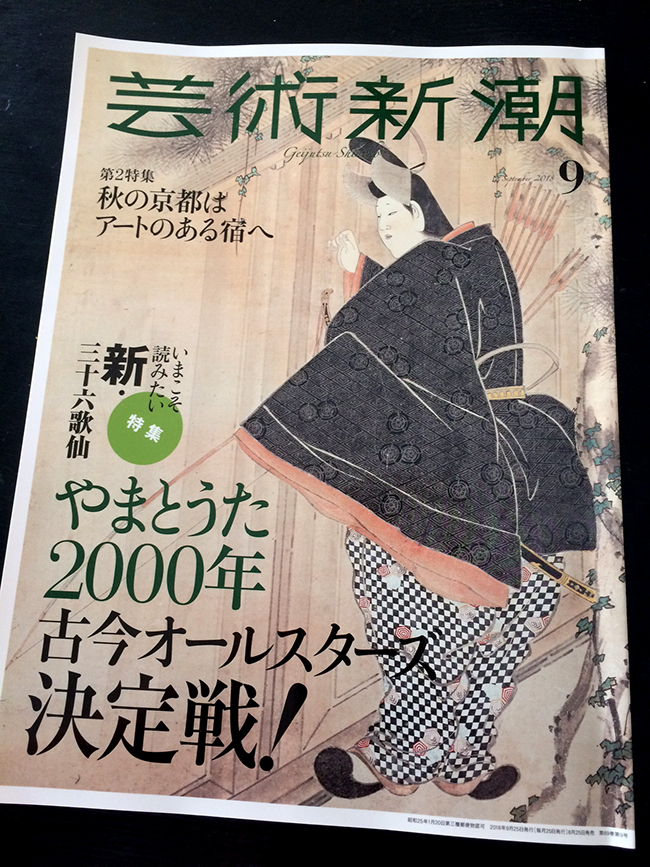

もう先月の話になってしまいましたが、芸術新潮9月号「いまこそ読みたい新・三十六歌仙」という特集に歌仙の絵を12人描きました。

他の24人は丹下京子画仙と谷山彩子画仙が担当されております。丹下画仙はおそらくゴリゴリ描いてくるだろう。谷山画仙はどういうタッチでくるのだろう。なるべく被らないようにしたい。いつも芸新から依頼されるのは漫画とか、細かい肩のこる仕事が多いので、今回は思いっきりのびのびしてみよう、そんな気持ちでした。

私が高校の時に寺山修司にハマっていたのはこのブログでも何度か書いたと思います。寺山修司といえば芝居や映画も手がけていますが、やはり出発点は俳句と短歌。特に短歌が素晴らしい。短歌なんて百人一首の世界しか知らなかった高校生にとって、寺山修司の前衛短歌は頭がジンと痺れるくらいにカッコよかったのです。

今でもスラスラ諳んじれます。

例えば「田園に死す」という映画の中にも登場した短歌。

大工町寺町米町仏町老母買う町あらずやつばめよ

新しき仏壇買ひに行きしまま行くえ不明のおとうとと鳥

たった一つの嫁入道具の仏壇を義眼のうつるまで磨くなり

こういうのもあれば

海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり

ころがりしカンカン帽を追うごとくふるさとの道駆けて帰らん

マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや

ふるさとの訛りなくせし友といてモカ珈琲はかくまでにがし

こういうのもある。

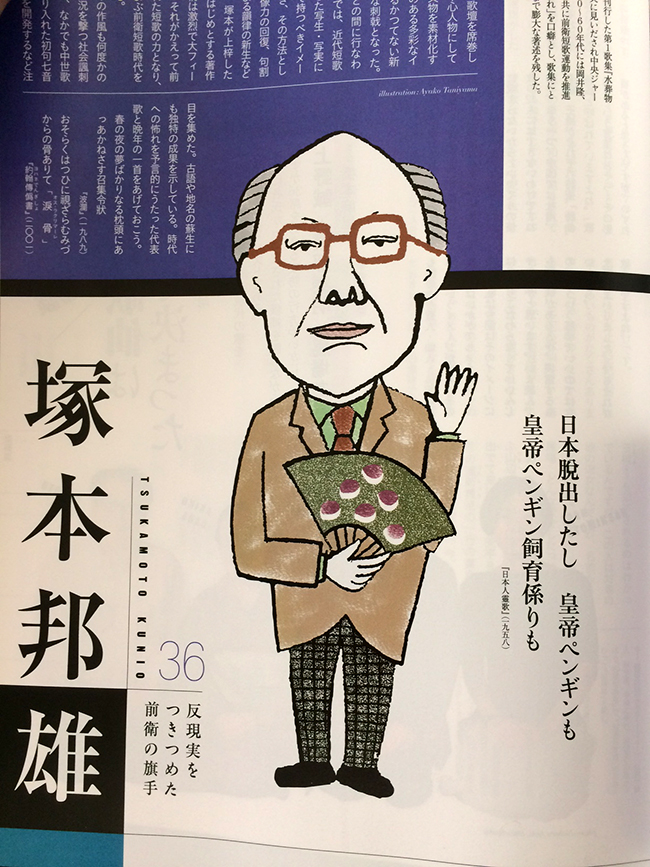

で、今回の新・三十六歌仙中には寺山修司は入っていない(笑)。でも塚本邦雄は入っている(ただし私ではなく谷山画仙担当)。塚本邦雄、岡井隆、春日井健という前衛短歌の歌人の名前も寺山つながりで覚えました。……なんて書いていると文学青年のように思われるかもしれませんが、私は高校2年でドストエフスキーの「罪と罰」を読むまで一冊の小説も読んだことがなかったのです(やや大げさだけどそんな感じ)。

谷山彩子画仙のよる塚本邦雄。

丹下京子画仙による伊勢。

以下は私の歌仙の絵です。

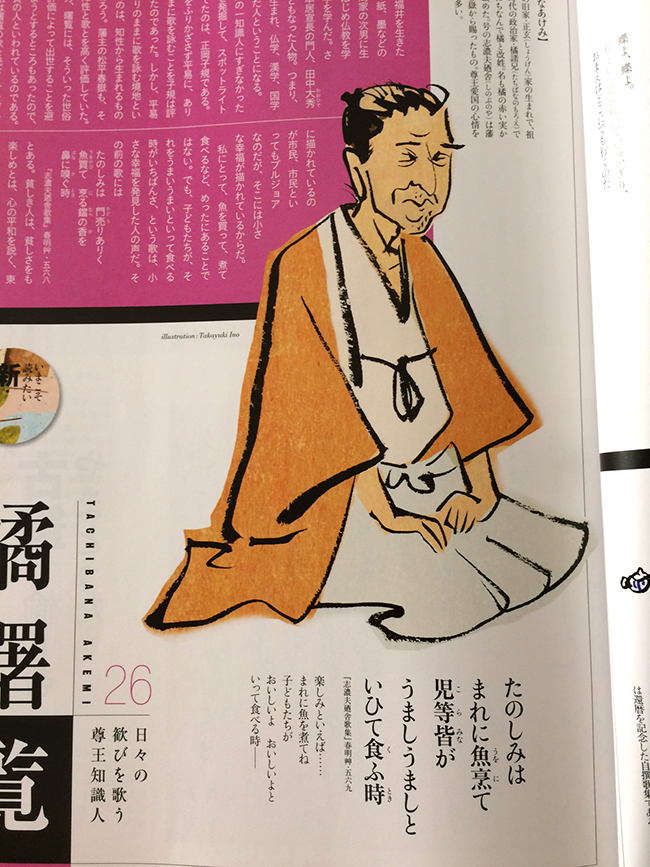

今回の歌仙の割り振りがどういう理由に基づいていたのか忘れましたが、橘曙覧(たちばなのあけみ)が入っていたのは嬉しかった。「伊野さん好きでしょ?やっぱり」と担当さんは得意顔でした。

たのしみは朝おきいでゝ昨日まで無かりし花の咲ける見る時

たのしみは心にうかぶはかなごと思ひつゞけて煙草すふとき

たのしみは錢なくなりてわびをるに人の來たりて錢くれし時

とくに

たのしみは紙をひろげてとる筆の思ひの外に能くかけし時

などは私と言わず、絵や書を書く人は誰でもたのしい時でしょう。

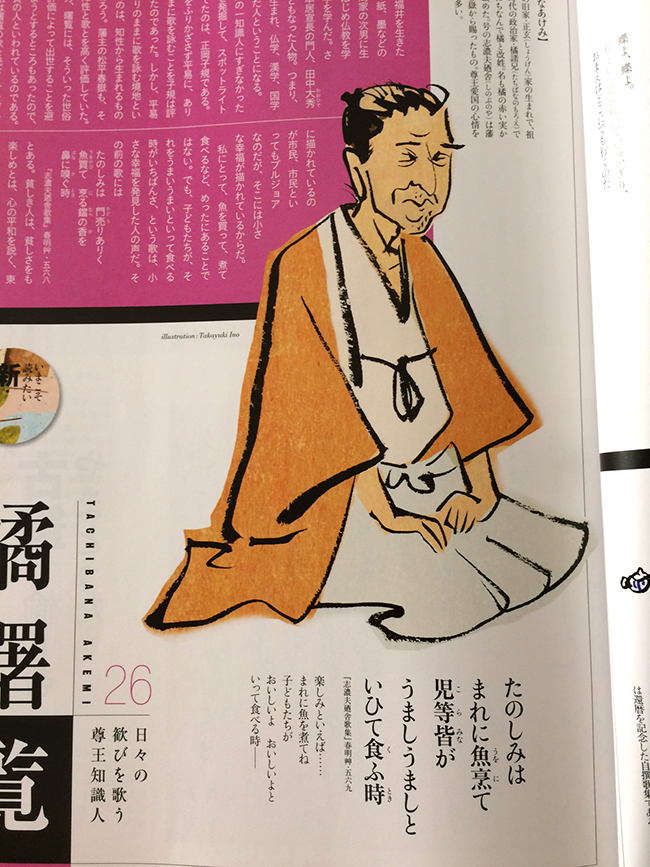

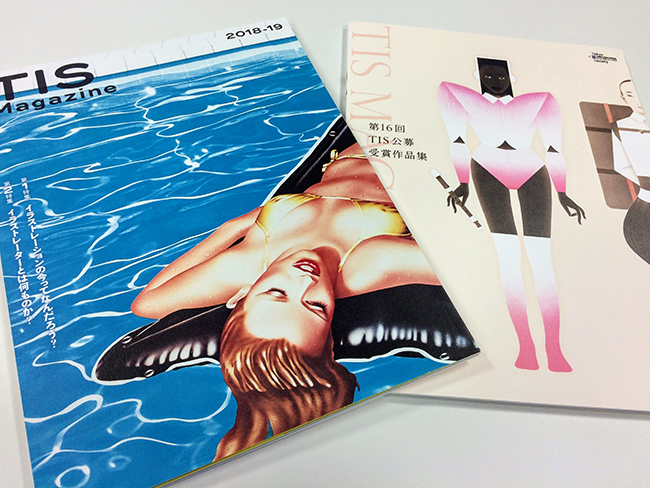

さて話はいきなり変わりますが、この度、雑誌を編集してみました。もちろん一人でやったわけではありません。

私も所属している東京イラストレーターズ・ソサエティから刊行される「TIS Magazine 2018-19」です。

イラストレーターがイラストレーターのために作った雑誌なので、イラストレーター以外の人が読んで面白いかどうか知りません。でもイラストレーター以外の人にも読んでほしい。我々が一体何ものであるか知ってほしい。

編集の仕事というのはやってみると、とにかく雑用が多いですね。企画たてるときが一番楽しいです。依頼が超苦手。あとはひたすら雑用。取材は楽しい。あとはひたすら雑用。原稿書くときも楽しい。あとはひたすら雑用。修正願いは精神的緊張が高まる。あとはひたすら雑用。阿吽の呼吸で進むとうれしい。あとはひたすら雑用……という感じでしたね。

時間的余裕はあったし、仕事の合間を見てやってたし、今回だけのことだから楽しめました。でも、これを毎月やるってのは結構大変ですね。編集者の苦労がしのばれます。

10月4日発売ですが、よかったら1冊いかがでしょうか。

何があっても更新することだけが取り柄の当ブログなのに、先週またサボってしまった。ちょっと仕事でテンパっちゃって……。

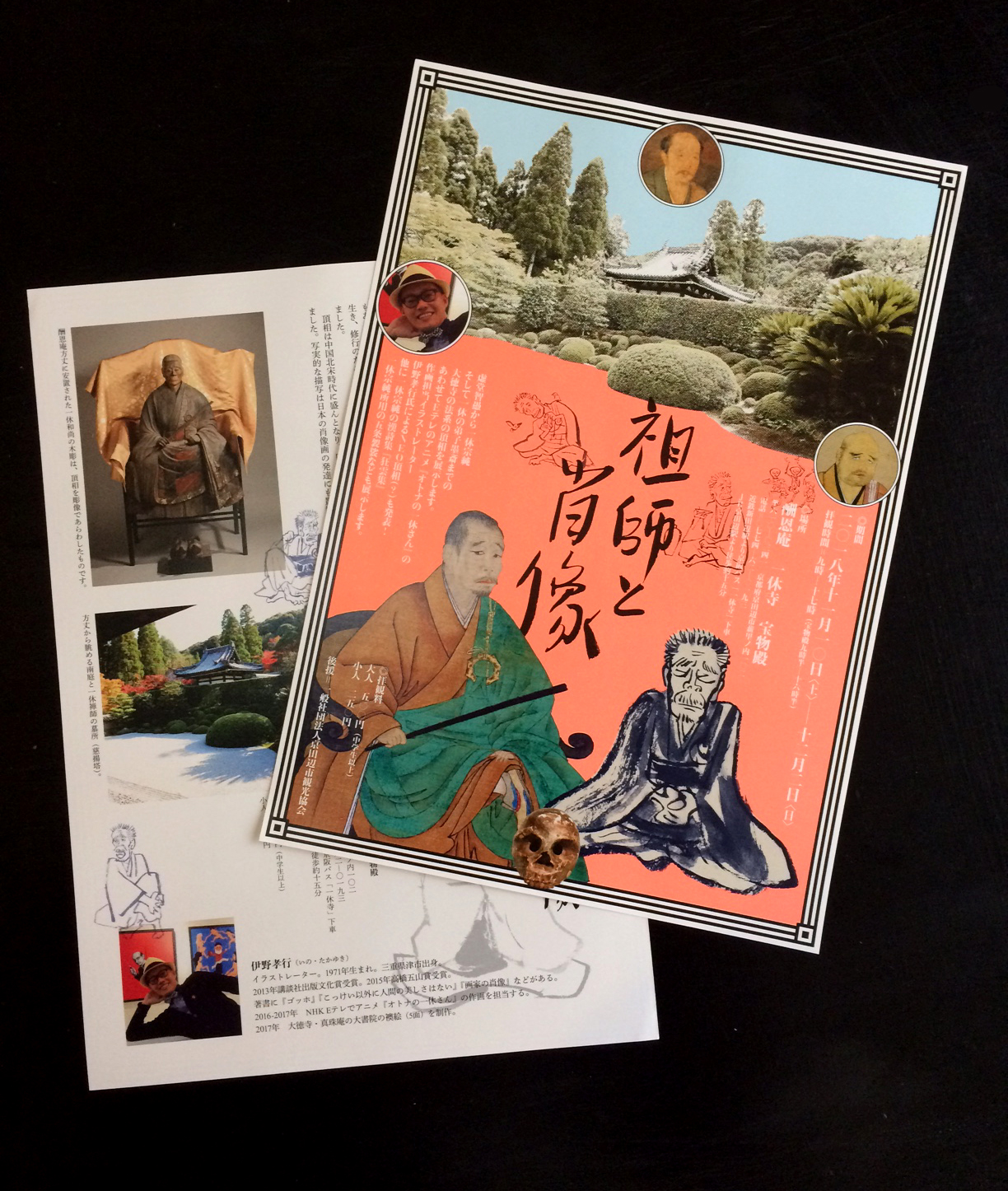

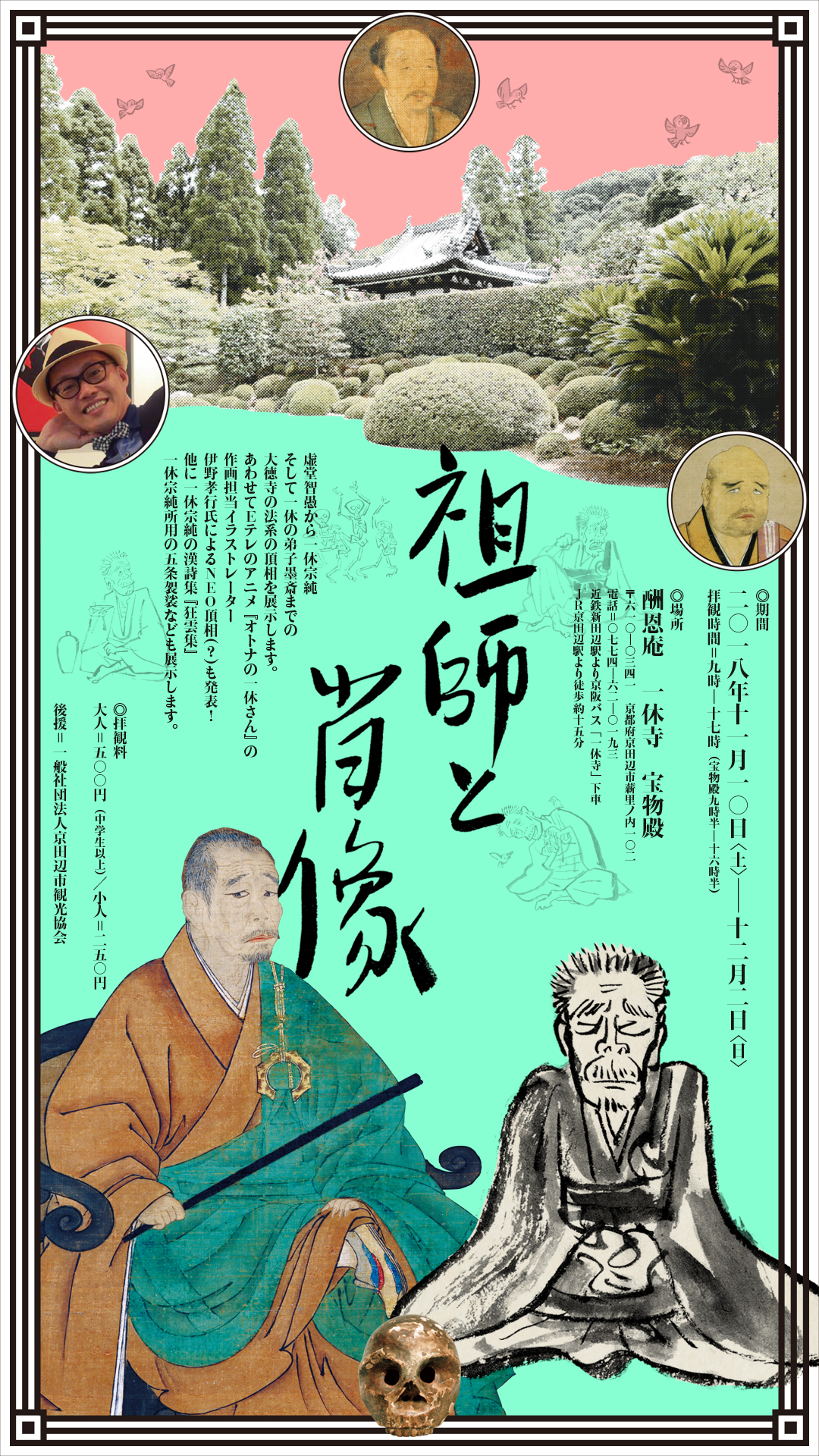

さてさて、今週は私の大好きな「宣伝」です。山紫水明の古都、京都はこれから秋まっ盛り!ただいま大徳寺・真珠庵では400年ぶりの襖絵新調プロジェクトが公開中。さらに、なんと、11月10日からは酬恩庵・一休寺でも私の新作が発表されます。題して「祖師と肖像」展。

これは京都駅のデジタルサイネージ(電子ポスター)用の画像です。普通のチラシやポスターの比率(A4とかB1とかの規格)と違って、縦に長いんだけど、これってスマホの画面の比率と一緒なんですね。世の中知らない間にすべてスマホあわせ。そういうことになってんだ。

ポスターには自分の顔写真がハメてありますが、「誰もお前の顔なんて知らねーよ」という皆様の心の声が、すでに私には聞こえています。いやいや、ごもっとも。実はポスターを作っている時には作品がまだ出来てなかったんで(ちりばめてある一休さんの絵も単なる宣伝用の絵です。これが展示作品ではありません)その代わりに入れたのです。デザインは仁木順平(本名、二宮大輔)さんです。

(この絵は展示物にあらず。宣伝画像なり)

「祖師と肖像」展について、説明をば少し。

〈虚堂智愚から一休宗純、そして一休の弟子墨斎までの、大徳寺の法系の頂相を展示します。あわせてEテレのアニメ『オトナの一休さん』の作画担当イラストレーター、伊野孝行氏によるNEO頂相(?)も発表!他に一休宗純の漢詩集『狂雲集』、一休宗純所用の五条袈裟なども展示〉

とチラシやポスターにも書いてある通りの内容なのですが、みなさまには

「頂相」というのが耳慣れない言葉でしょうか。頂相(ちんそう、ちんぞうとも読む)は簡単に言えば、禅の高僧の肖像画のことです。また頂相は禅僧にとっては信仰の対象でもあります。真珠庵でも、酬恩庵でも、方丈の本堂には仏像のかわりに一休さんの木彫が置かれています。頂相の立体版、頂相彫刻と言ってもいいでしょう。

(酬恩庵・一休寺にある一休宗純の頂相彫刻。晩年の一休さんを生き写しに作られた。当初、像には一休さんの髪の毛と髭が植えられていたという)

このように、頂相とはたいへんに尊いものなのですが、そ、そ、それを禅の修行僧でもない門外漢の私が新しく描くってんだから……オラどうなっても知らねー!ですよ。

さすが一休さんゆかりのお寺はアグレッシブ。さて、どうなるんでしょう。

と言いましても、実はすでに描き終わっておりまして、ただいま京都の老舗の表具屋、八木米寿堂さんで表装してもらっているところです。

(八木米寿堂さんは下京区東前町にある伝統家屋「町屋」だった)

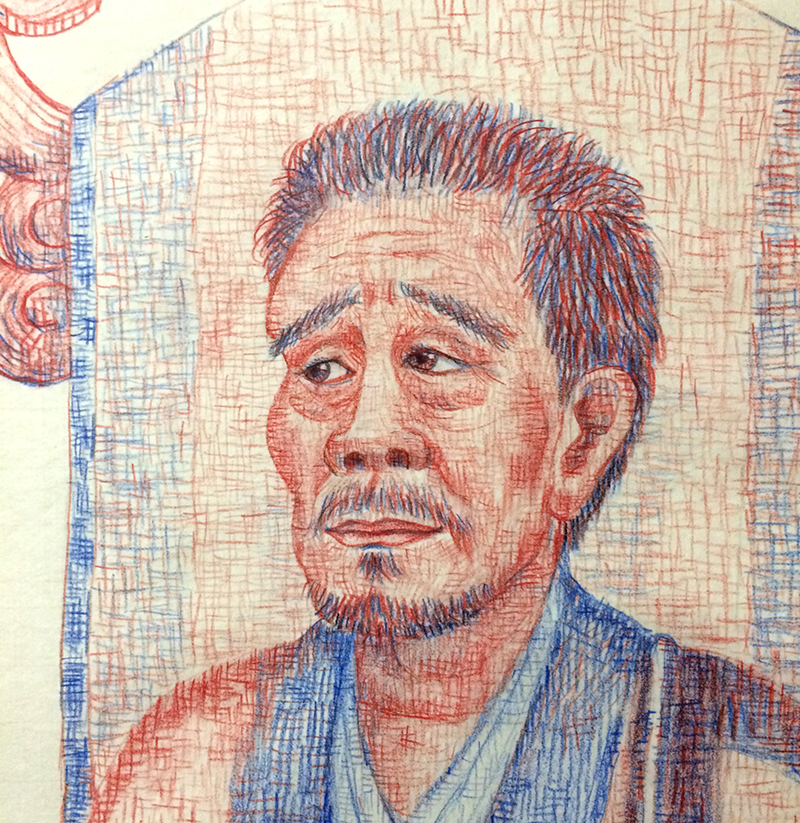

(一休宗純NEO頂相の部分)

私の作品は、虚堂智愚(きどうちぐ)和尚、大燈国師(だいとうこくし)、一休宗純のそれぞれの頂相、合わせて掛け軸3幅、そして「一休十態」と題した一休さんの巻物一巻、合計4作品です。エセ頂相です。大丈夫、一休寺所蔵のモノホンの頂相もちゃんとありますから。

「頂相は尊いものなり」と言いましても我々にとって敷居が高いのも確か。だいたい虚堂智愚、大燈国師と言ったって一般の人にとってはZENZEN馴染みがないでしょう。お二方とも一休さんがリスペクトしてやまない禅僧なのですが、私もはっきり言って詳しく存じ上げておりません(笑)。だってとっても文献が難しいんだもの。それじゃ肖像画が描けないよ。

でも心配ご無用。「オトナの一休さん」の監修者でもある芳澤勝弘先生が、今回も協力してくださいました。芳澤先生は白隠研究の大家でもあリます。

白隠さんが描いた数々のユニークな禅画も、それまで貴族的であった禅を、大衆に広めるために描かれたもの。いわば白隠の禅画はイラストレーションだと言いきっても差し支えないでしょう。

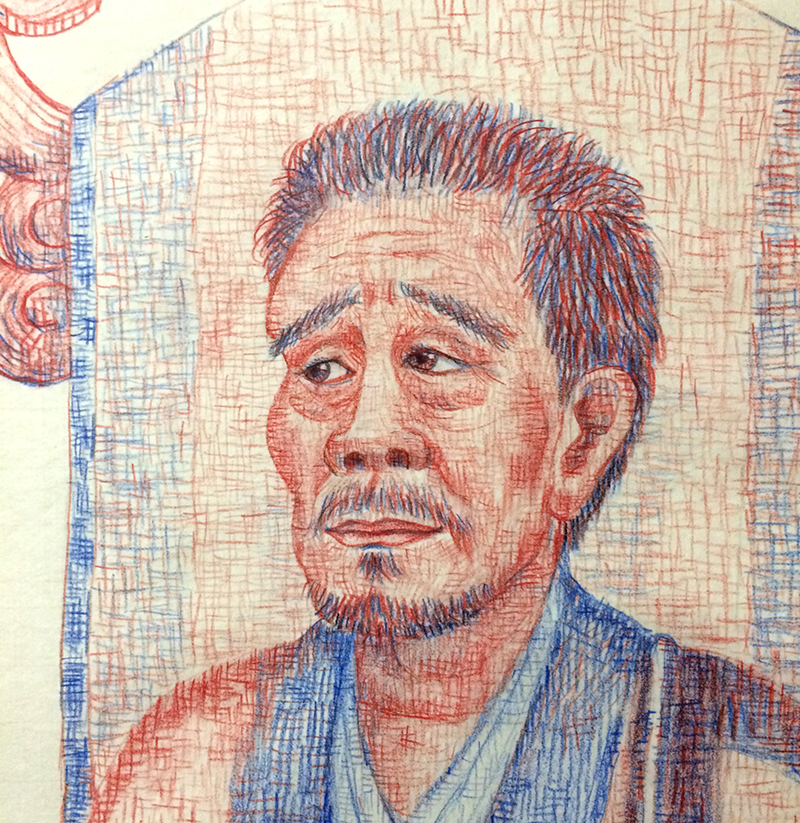

(芳澤先生は新潮社とんぼの本「禅のこころを描く 白隠」で漫画にも描かせてもらいました。この似顔絵は自慢じゃないが超似てます)

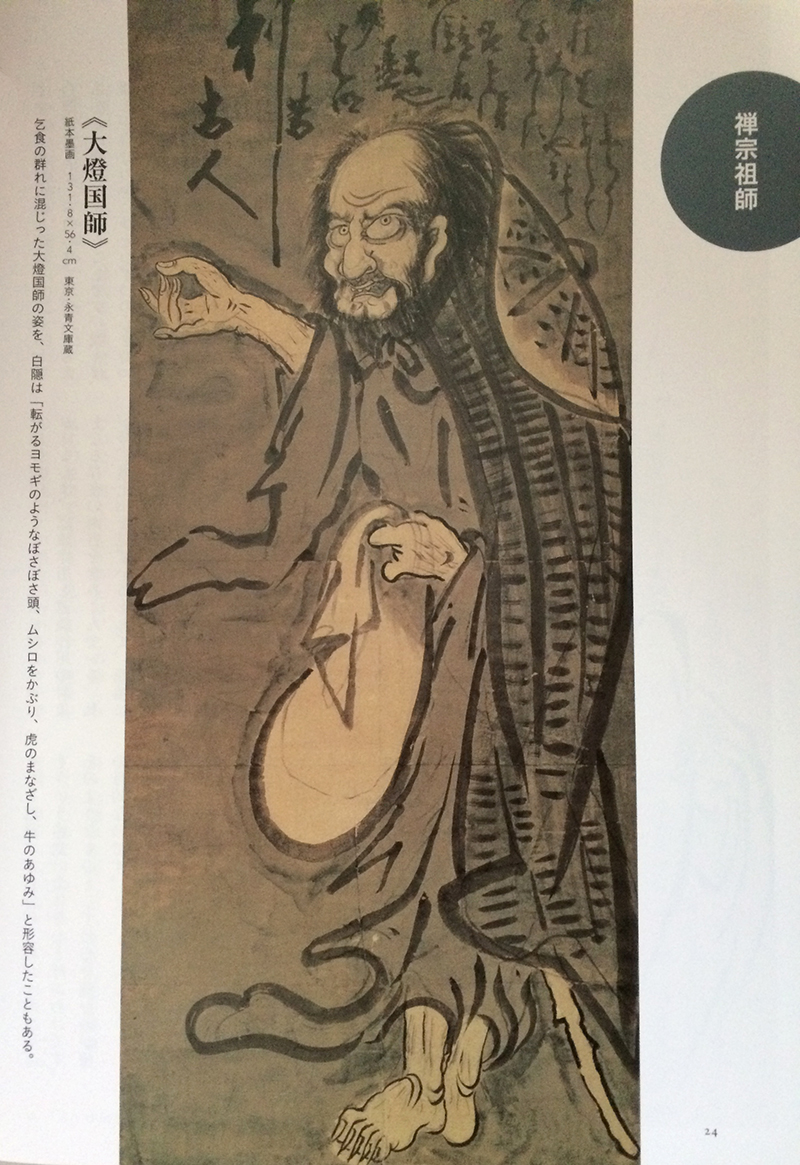

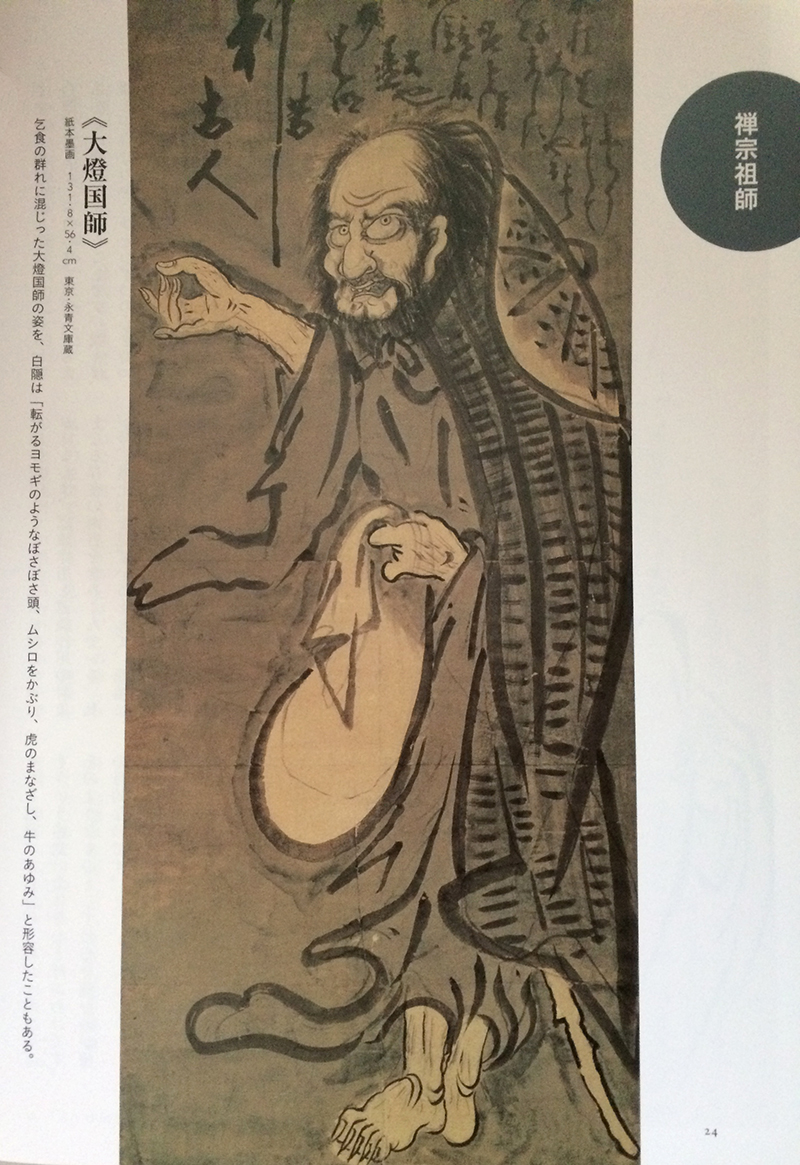

大燈国師は1315年(?)に洛北紫野の地に小堂を建立した。これが今の大徳寺の起源とされます。大徳寺派にとってめちゃ大切な方であります。

で、大燈国師の頂相(上)を白隠禅師が描くとこうなる(下)。大燈国師は五条大橋の下で乞食たちと暮らしていたというエピソードに基づいています。すごい迫力。素人絵の強さ。

そうだ、言い忘れましたが、今年のJR 東海の「そうだ京都、行こう。」のメインスポットが一休寺なのです。

美しい一休寺の紅葉をCMでどうぞ!

私の「なんちゃって頂相」は、一休寺を訪れる観光客の方の手を引っ張って、禅の世界を紹介する役目?いや、私自身ZENの何たるかもわかってないのにねぇ。いや、ここ2、3年でなんとなく禅の入り口には立っているような気はいたします。

関連イベントのお知らせです。

(※ 会員限定イベントです)

出演者:禅宗史研究家 芳澤 勝弘/イラストレーター 伊野 孝行/人形作家 北野 深雪/酬恩庵 一休寺 副住職 田邊 宗弘

京都のお寺で同時に2ヶ所も絵が発表されるなんて、たぶん最初で最後でしょう。一休和尚、ありがとう!

ある寒い日の朝、じいちゃんが風邪で高熱を出して起き上がれんようになってしもた。それで俺に「一人でせりに行ってこい」と言う。「せりなんて、したことない。俺にはまだ無理じゃ」(中略)「藤本さん、ハクサイを950ケースもどうするの?」「950ケース?!」そんなに買った覚えはない。俺が買ったのは95ケースのはずやった。俺はめまいがしそうになった。

ある寒い日の朝、じいちゃんが風邪で高熱を出して起き上がれんようになってしもた。それで俺に「一人でせりに行ってこい」と言う。「せりなんて、したことない。俺にはまだ無理じゃ」(中略)「藤本さん、ハクサイを950ケースもどうするの?」「950ケース?!」そんなに買った覚えはない。俺が買ったのは95ケースのはずやった。俺はめまいがしそうになった。

その日の夜、小森さんに言うたんや。「先輩、俺、人生決めました」「そら、よかった。ほんで何すんねん」「漫才師になります」「おい、ちょっと待て。お前、本気か?」「はい」「そやけど漫才師て、そんな簡単になれるもんやないで」

その日の夜、小森さんに言うたんや。「先輩、俺、人生決めました」「そら、よかった。ほんで何すんねん」「漫才師になります」「おい、ちょっと待て。お前、本気か?」「はい」「そやけど漫才師て、そんな簡単になれるもんやないで」