タグ:展覧会

2025.3.22

ぼくらの好きな画家

このブログも展覧会をやるか、本を出すかの時にしか更新しなくなりました。

今回は展覧会にあわせて本も出るので、更新しないわけにはいきません。

【まずは展覧会のお知らせ】

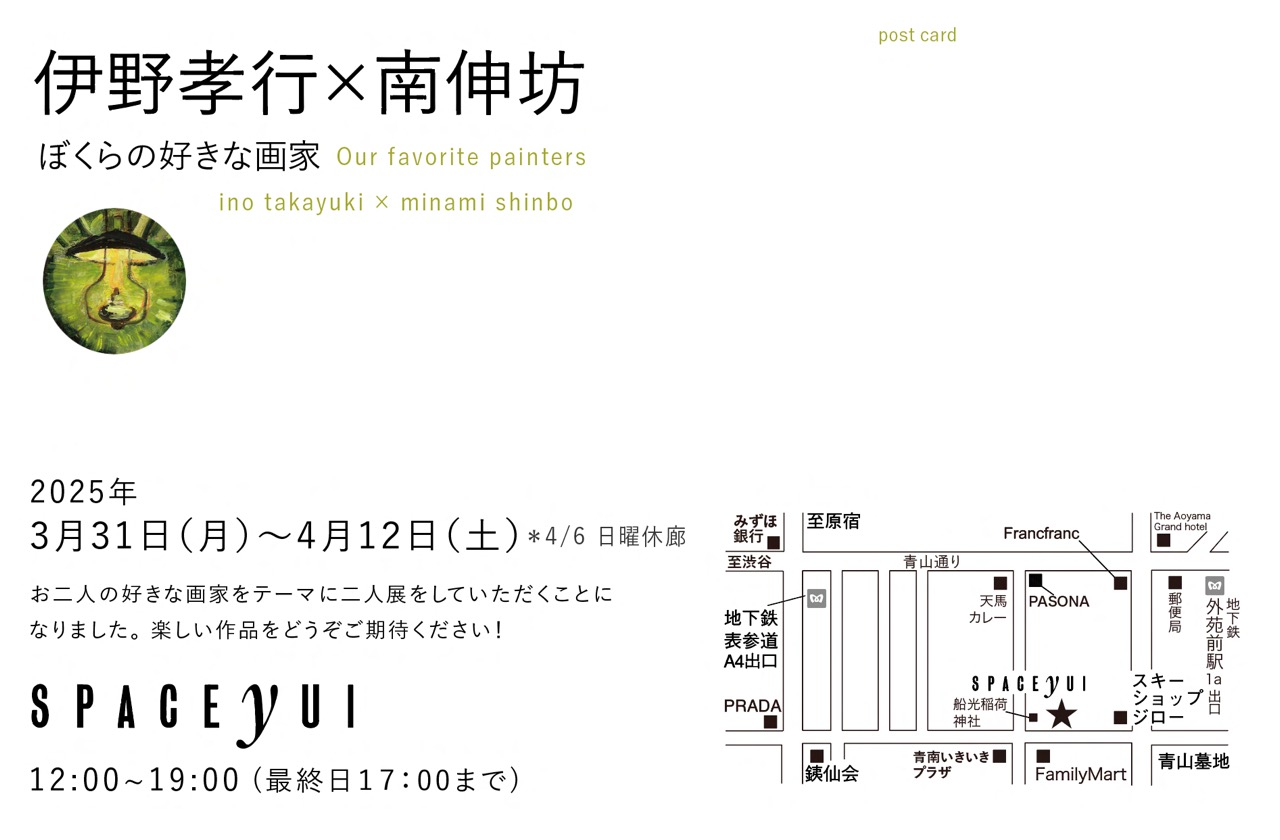

3月31日〜4月12日外苑前のスペース・ユイで南伸坊さんと「ぼくらの好きな画家」という二人展をやります(日曜休廊なのでご注意を)。

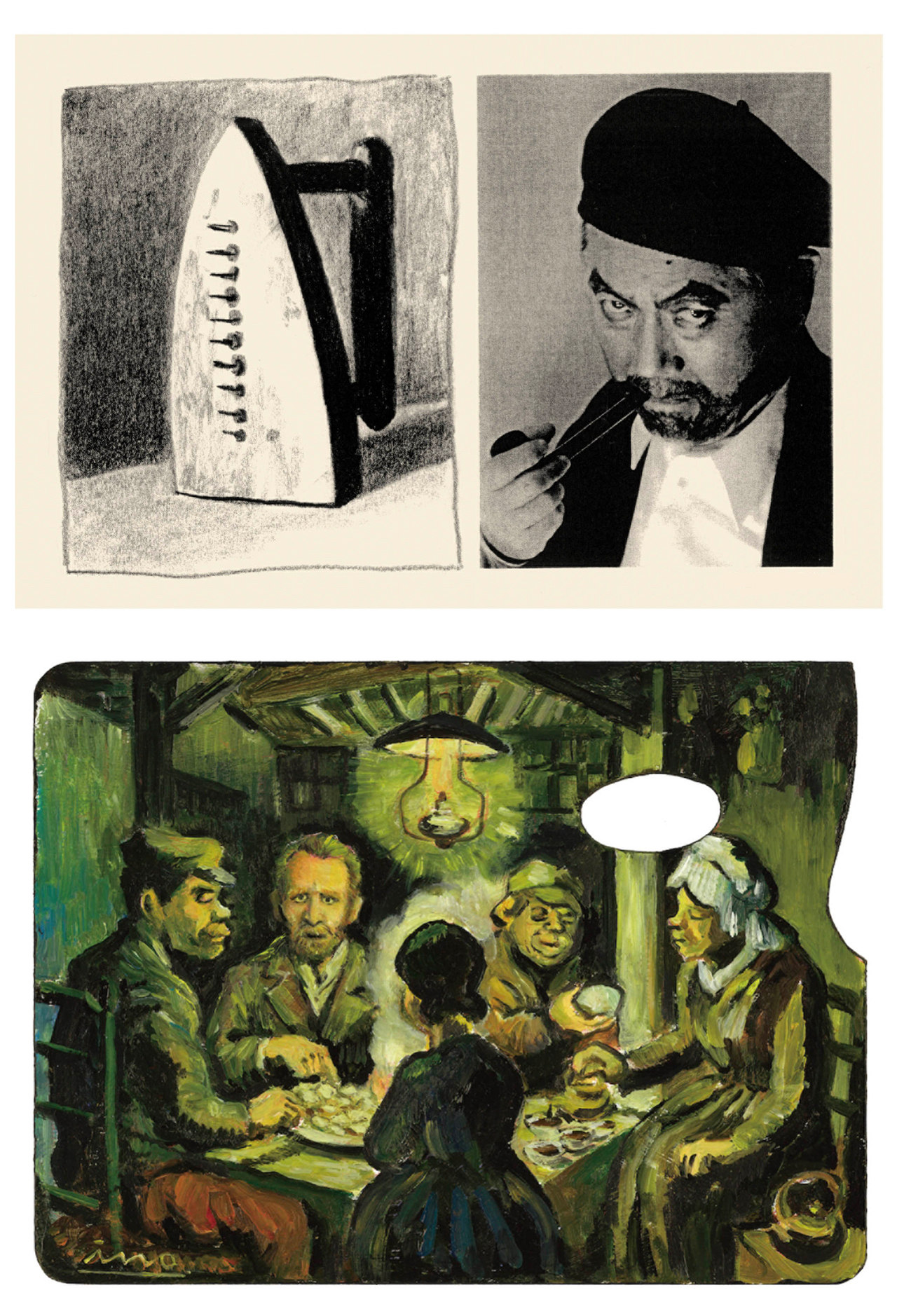

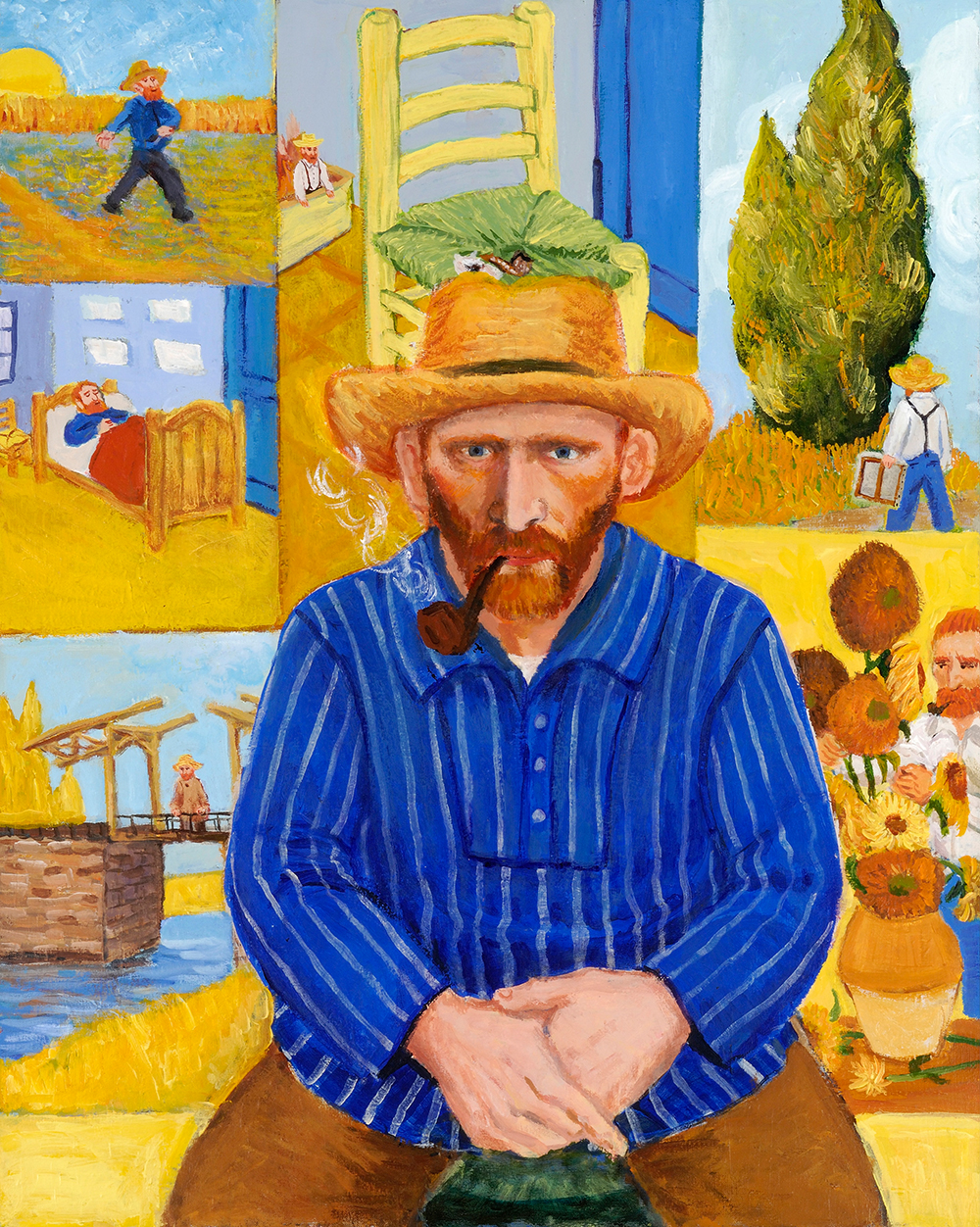

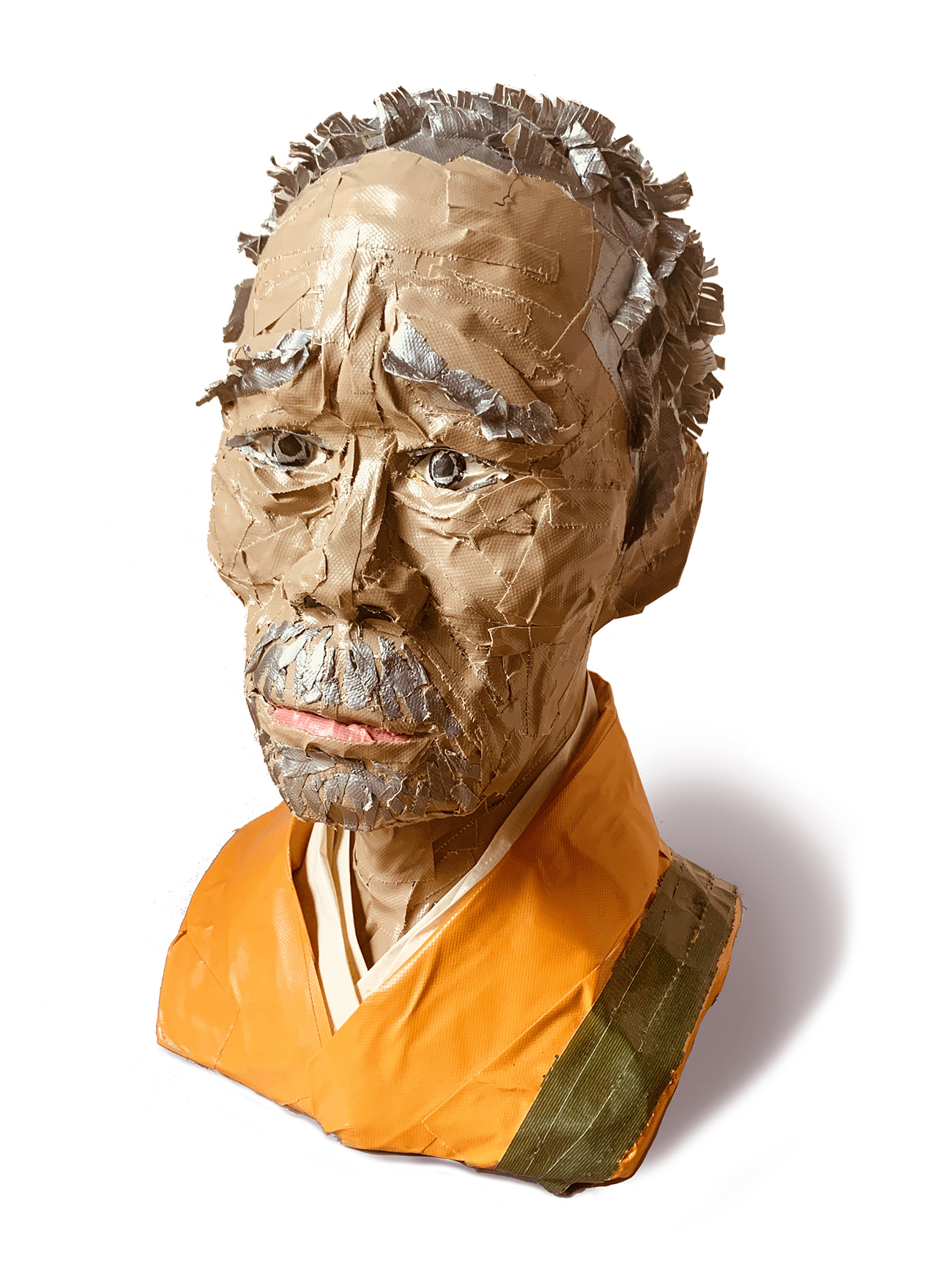

上:南伸坊さんの「本人術」によるマン・レイ。下:私の作品『馬鈴薯を食べるゴッホ』。パレットに油絵具で描いてます。

上:南伸坊さんの「本人術」によるマン・レイ。下:私の作品『馬鈴薯を食べるゴッホ』。パレットに油絵具で描いてます。

2010年に原宿にあったリトルモア地下というスペースで「画家の肖像」という個展をやったのですが、伸坊さんに今回の展示のテーマを相談すると、どちらの口からも「画家の肖像を二人で」と意見が一致しました。

読んで字の如く、画家たちの肖像画を描くというテーマです。

音楽家や小説家と違って画家には画家の絵がある。肖像画を描くときに、どうやってその画家の絵や気分を取り込むのかが考えどころ。私や伸坊さんが画家たちと混じり合う様をご覧ください。

【お次に本の紹介です】

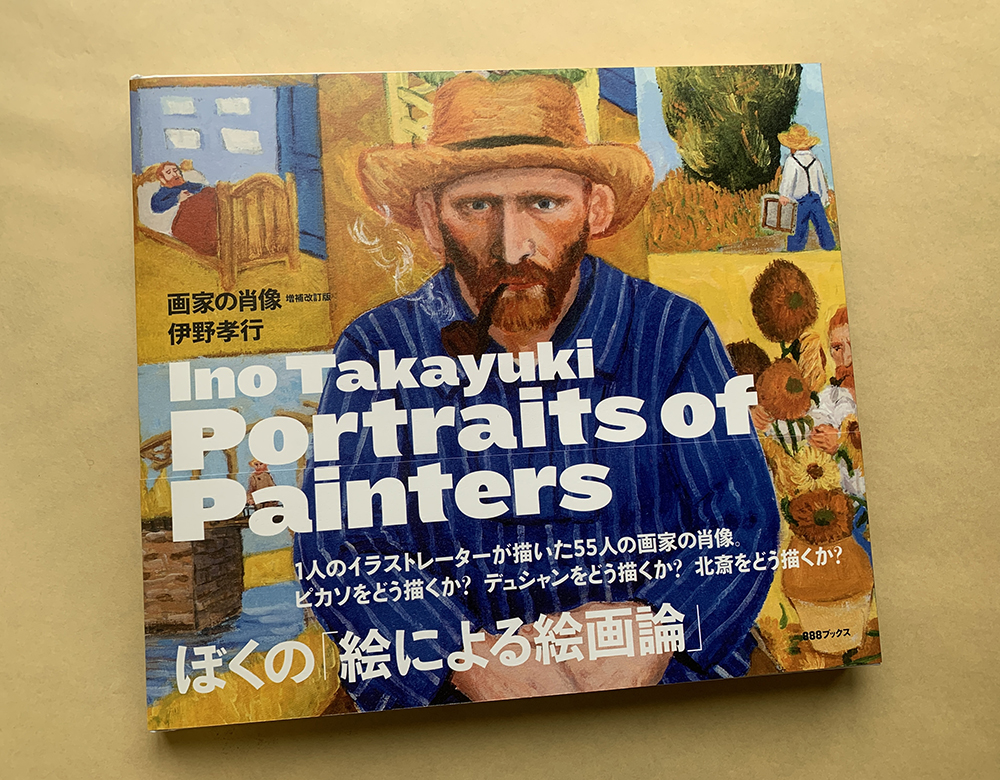

前述の2010年の個展を元に、2012年に『画家の肖像』という作品集が出ました。もう品切れ絶版状態になっていたのですが、この度、増補改訂版『Portraits of Painters 画家の肖像』が出ることになりました。40点近い作品を追加し、32P増えた96Pの上製本。ブックデザインは初版に引き続きB-GRAPHIX(赤波江春奈さん+日下潤一さん)にお願いしました。

『Portraits of Painters 画家の肖像』は、版元の888ブックスのサイトで先行予約がはじまっています!

また、全国の書店のみなさま、『Portraits of Painters 画家の肖像』はツバメ出版流通さんでも取り扱っております。amazonでも買えるようになると思います。よろしくお願いします!

画家の肖像シリーズは、ゴッホの『タンギー爺さん』の絵をもじったゴッホの肖像画から描きはじめた。タンギー爺さんはパリの画材屋の店主で、まだ売れない印象派の画家たちの面倒を見てやった奇特な人である。『タンギー爺さん』では背景に浮世絵が描かれている。

描きはじめたものの「これっていわゆるパロディじゃないんだろうか」という思いが頭から離れず、自信を持って進められなかった。いつもは一回の集中力が続く間(長くても五時間)に描き終えるのに、この絵は四、五日かかった。ゴッホ風にゴッホを描いただけで、自分の絵ではないような気がしてしかたなかった。

「自分の絵」だと思いこんでいる絵ってなんだろうか?やっと自分のスタイルができても、そいつを手放した途端、言いたいことの散漫な絵になってしまう。自分は絵についてほんの一部しかわかってないんだ、と心細くなった。そんなことを繰り返してきた。

手慣れた描き方をやめてまったく違う描き方をしても、ちゃんと絵が描けるだろうか。その絵は自分らしい絵になっているだろうか。いや自分の絵なんてない。描けばなんでもそれが自分の絵だ。これは一つの真実。

……そうやって不安になったり、励まされたりしながら描いたのが、この『画家の肖像』だ。画家のタッチや作風を意識しながら、いろんな方法で描いてみる。実験にもなるし、いつもと違う絵が描けるかもしれない。どうすればその人らしい肖像画になるのだろう。

(増補改訂版まえがきより)

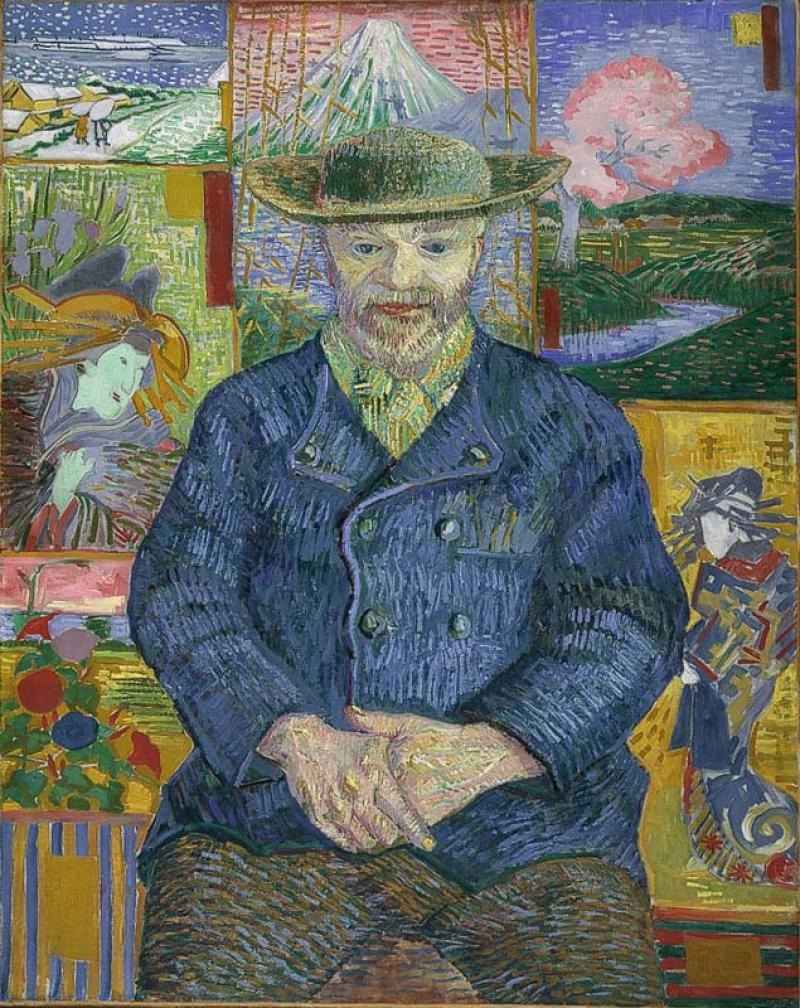

ちなみにゴッホの『タンギー爺さん』はこの絵。

ちなみにゴッホの『タンギー爺さん』はこの絵。

なんか気張ったこと書いてますが、基本笑っていただきたいと思っています。陽気も良くなる頃です。バカの季節です。会期中の在廊はSNSなどでお知らせします。みなさまのお越しをお待ちしております。

『おやすみダリ』

『おやすみダリ』

2024.9.25

歩いているうちになんとなく

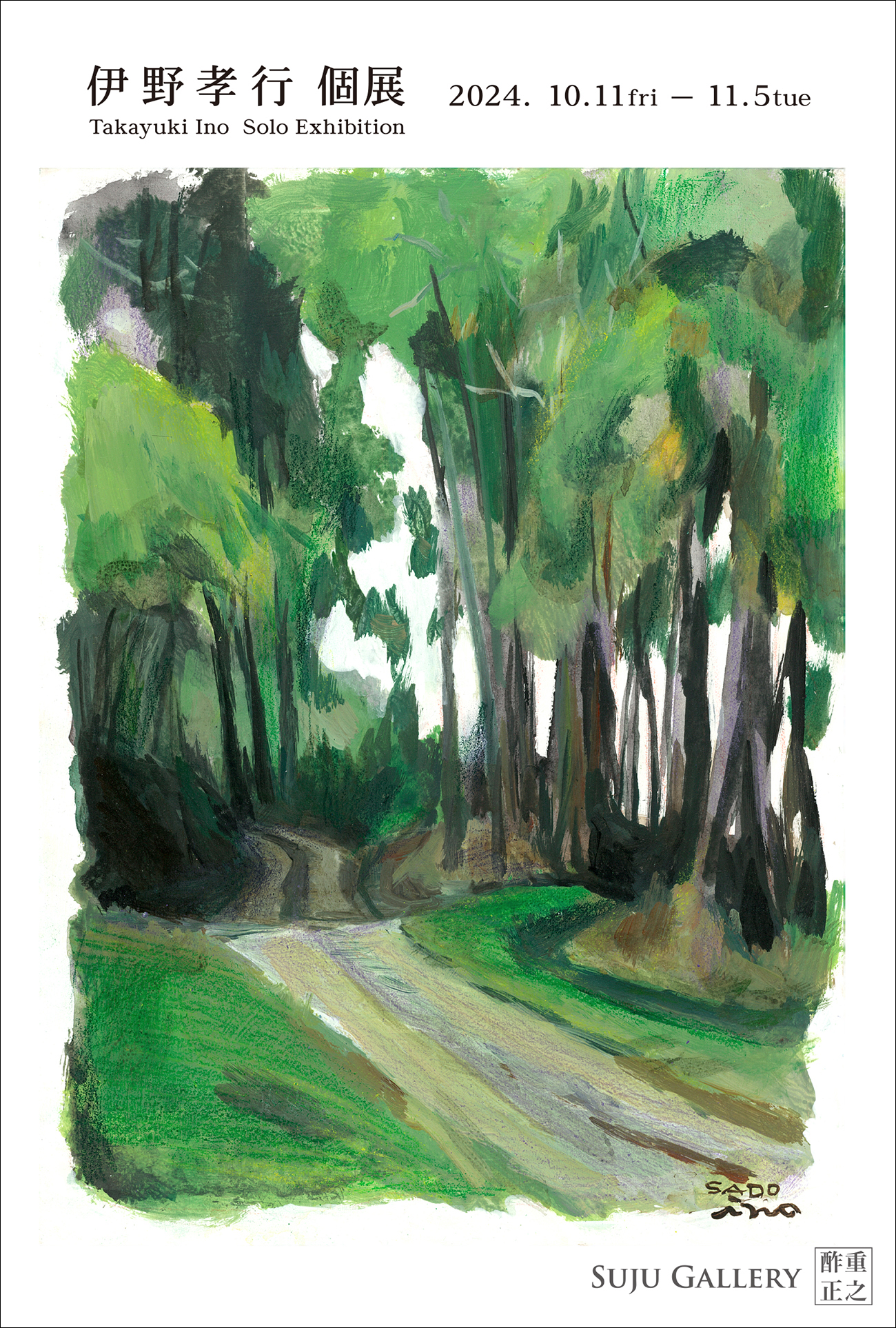

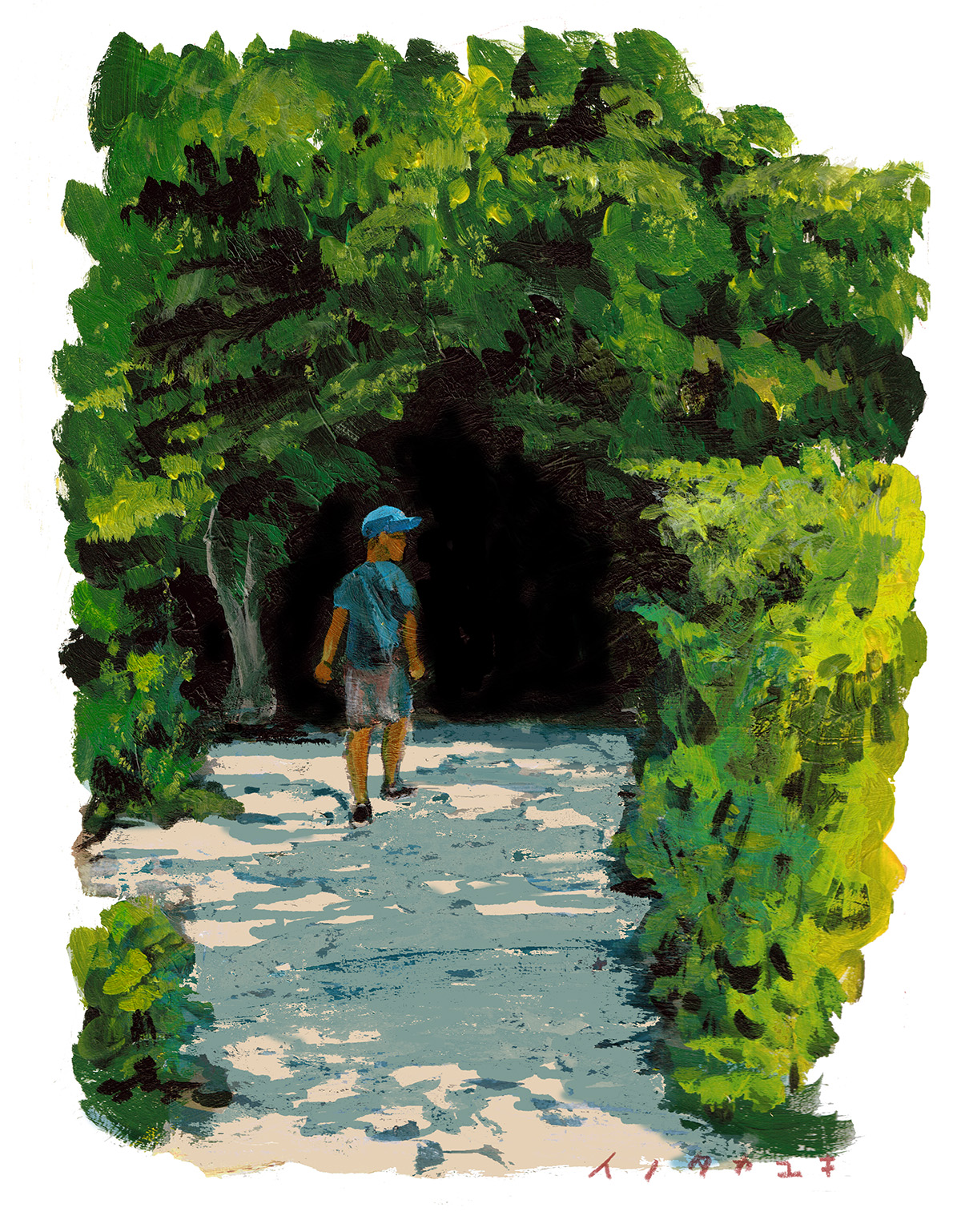

軽井沢の酢重ギャラリーで個展があります(10月11日〜11月5日)。

タイトルは「歩いているうちになんとなく」。歩いているうちになんとなくいいなと思った風景を描きました。

20代の頃は印象派なんてとっくに終わった芸術運動で、いまさらあんな絵を描いてるのはカルチャースクールの生徒さんだけだ、くらいの思い違いをしていた。

印象派の後からキュビスム、シュルレアリスム、抽象、ポップアート……と覆い被さるようにいろんな流派が出てきたせいで、印象派は過激さの少ない善良な絵のように思われているが、やはり極めて前衛だと思う。

無意識が面白いとなったのはシュルレアリスムだが、非言語の世界に最初に飛び込んだのは印象派だ。

それまで風景画として描かれてきたのは、名所かピクチャレスク(まるで絵のようなエモい)な場所だった。印象派の画家たちは、歩いているうちになんとなくいいなと思った風景を描き出した。

なんとなくというのは言葉ではなかなか説明できない「なんかわからんけどいい!」というやつだ。

印象派やその少し後の絵描きたちの風景画には、ここにもここにも描かれてない絵があるぞ、と場所を見つける嬉しさがある。

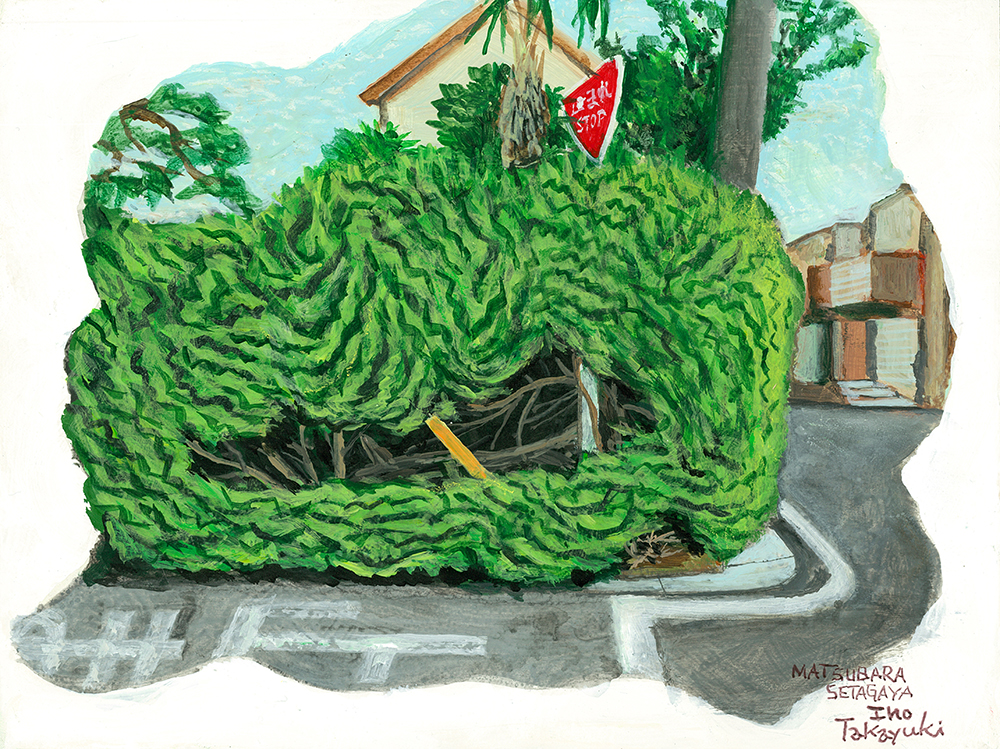

ウチの近所の生垣

ウチの近所の生垣

小石川植物園

小石川植物園

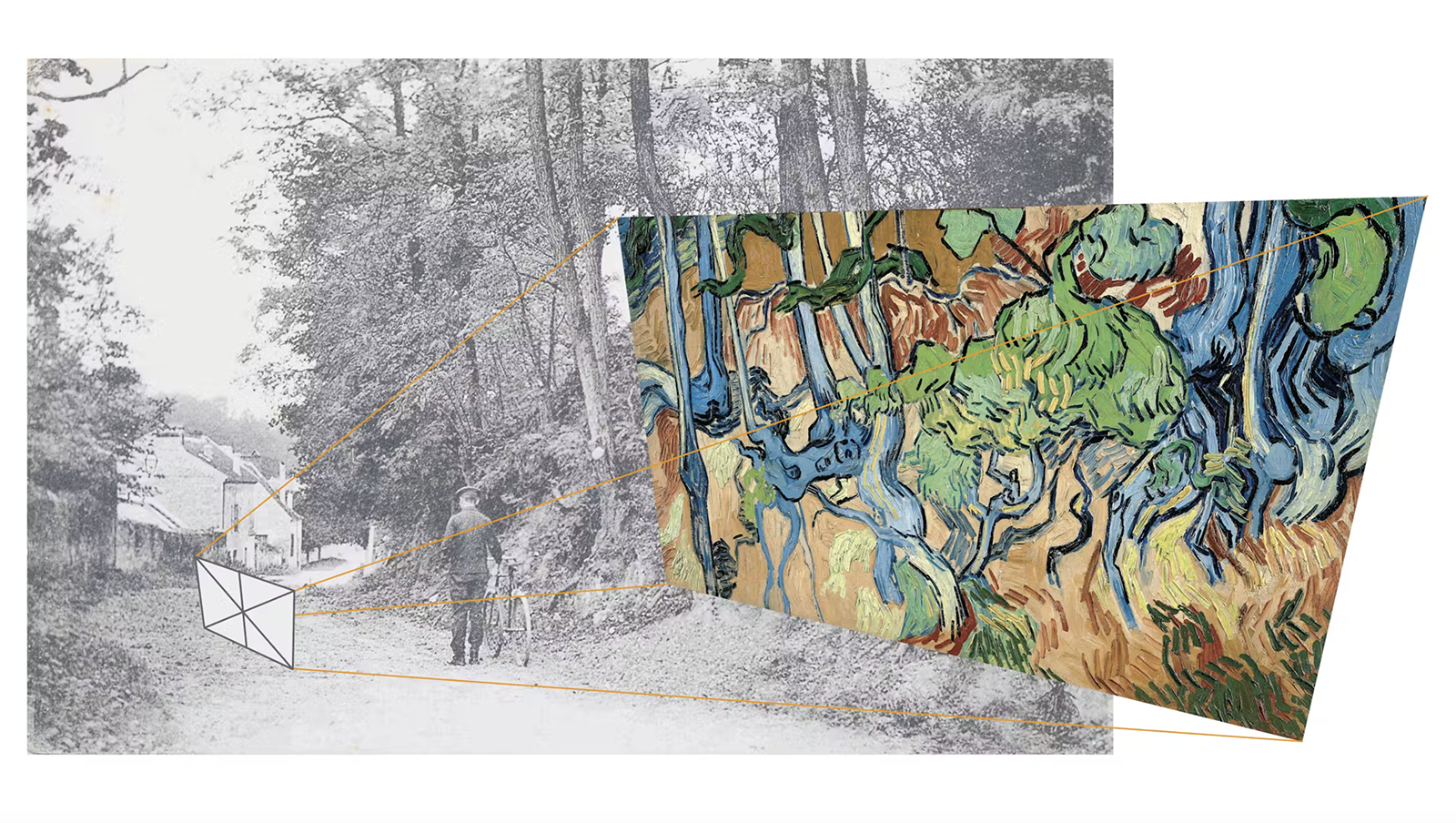

ゴッホが拳銃を撃った日(最近は、自殺ではなく子どもの悪戯に巻き込まれて撃たれた説もある)、一番最後に描いた絵の場所が特定されたという記事を読んだ。

これがまさしく、歩いているうちになんとなくいいと思ったところなのよ。

もしもその時、ぼくがゴッホと一緒にいて、彼が急にイーゼルを立てはじめたら「え、フィンセント、君はどこを描くの?」と思っただろう。でもゴッホには「おー、ここいいじゃん」というのがあるんだ。

ゴッホ最後の作品《木の根と幹》が描かれた場所を特定。「非常に信憑性高い」(美術手帖のWEB記事)

セツ・モードセミナー時代、毎年6月に千葉の外房、大原漁港で学校を上げての写生会があった。

「もうどこでも絵になるし、どこでも描けちゃう……こんなにたくさん絵になりそうなモチーフがそこらじゅうに転がっているところなんて、おそらく日本中探してもここくらいではなかろうかと思うのである」と長沢節先生は言っていた。

先生がイーゼルを立て始めたら「先生、どこを描くんだろう?」と思う。それは友達に対しても同じだ。

ぼくがさっき素通りした風景から、先生や友達、そしてゴッホは絵を見つける。眼の前の風景の色、形、空間に絵になりそうな手応えを見いだしたわけだ。でも絵になるかどうかは描いてみないとわからない。

ゴッホの最後の絵の現場写真だけを見てもなぜここにピンと来たのか掴みづらい。でも描き上げた絵を見て納得する。ゴッホの眼と手が風景画を作り出した。喜びがみなぎっていて見ていると興奮する。とても自分に絶望している人間の描く絵じゃない。

そんな他人の眼差しに今また興味がある。

大原漁港写生会の様子

大原漁港写生会の様子

個展をやる時は、なるべく仕事で描かないような絵を描きたい。

風景画はセツ時代に描いていたが、あれから四半世紀が過ぎ、なんと50歳も通り越した。その間、試行錯誤したのか、同じところをグルグル回っていただけなのかわからないが、いろんな絵を描くように努めてきた。でも風景画は描いていなかった。

今、自分印の得意技をすべて捨てて、印象派のような眼になって風景を描いてみたらどんな絵が描けるだろう。

おそらくフツーな絵になってしまうだろう。フツーであることはつまらない……いや、それだと印象派を甘く見ていた昔と一緒じゃないか。白湯がうまいと感じる年頃になったのだ。お客さんを白湯でもてなす勇気を持とう。今までのぼくの絵と比べたら面白いところを全部ぬいたような絵なのだが、このマイナスは冒険のつもり。

会期中はずっと滞在しているわけではないので、お越しの方は一報いただけると嬉しいです。軽井沢はもう紅葉がはじまっているのではないでしょうか。去年の11月3日に訪れた時はこんなに美しかった。

2022.7.25

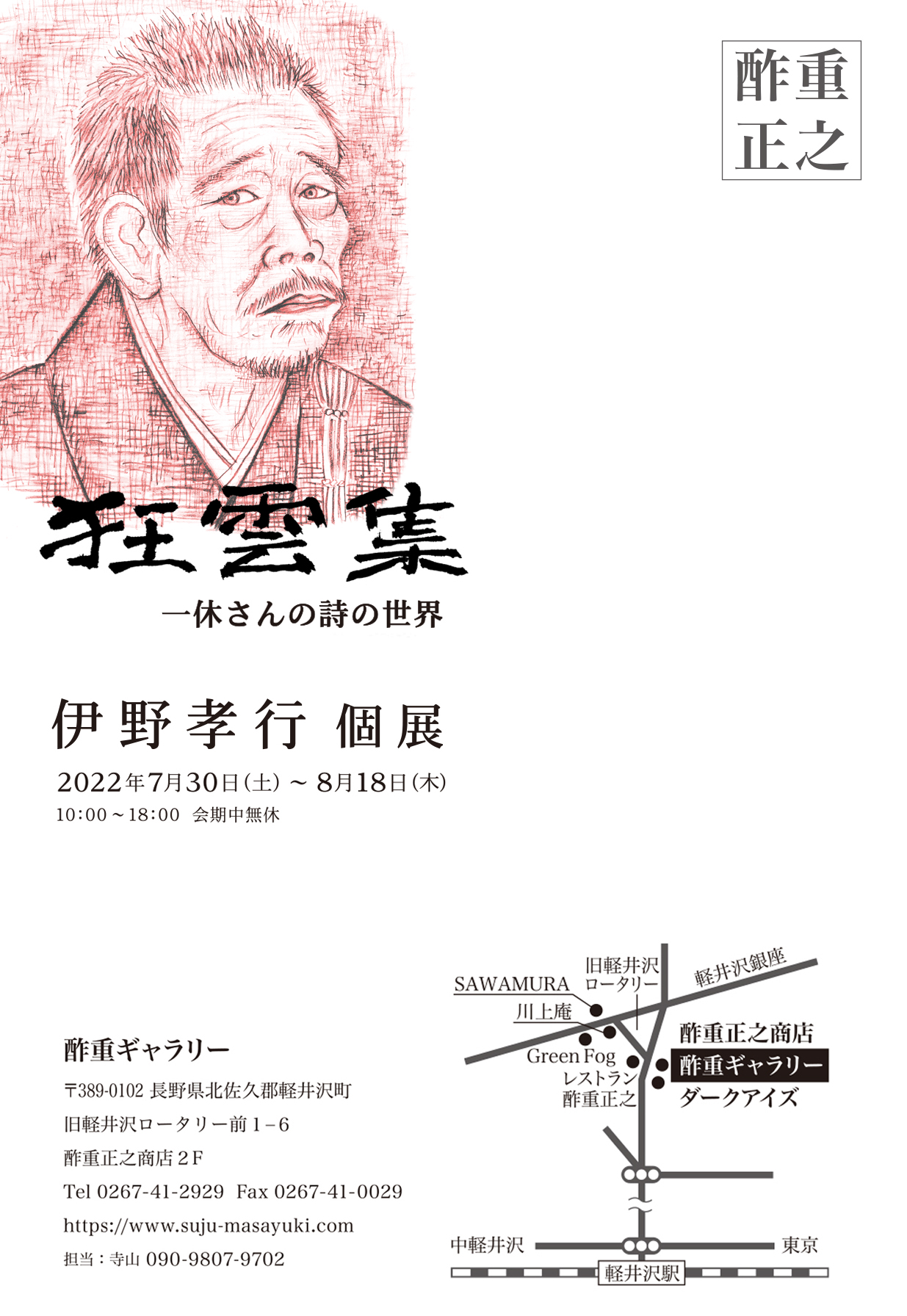

狂雲集・一休さんの詩の世界

実に9ヶ月ぶりのブログ更新です。

12年間毎週更新してたのに、不定期になったらこの有様。

4年続けていた週2回のジョギングも、パートナーの近所の喫茶店のおじさんが病気になって(今は回復)半年ほどやめている。それに変わって5ヶ月くらい続けているのが毎日のウォーキングです。正直、週に2回のジョギングでは健康診断の数値に何も影響がなかった。聞くところによると毎日8000~10000歩、歩くとかなり数値が改善されるらしい(水道橋博士がyoutubeの雑談で言ってた)。

決めたことを淡々と続けるのは、そんなに嫌いじゃない。

さて、ブログを更新したということは近々イベントがあるということ。ちょっとちょっと聞いてくださいよ。来週から軽井沢で個展がありますのよ。

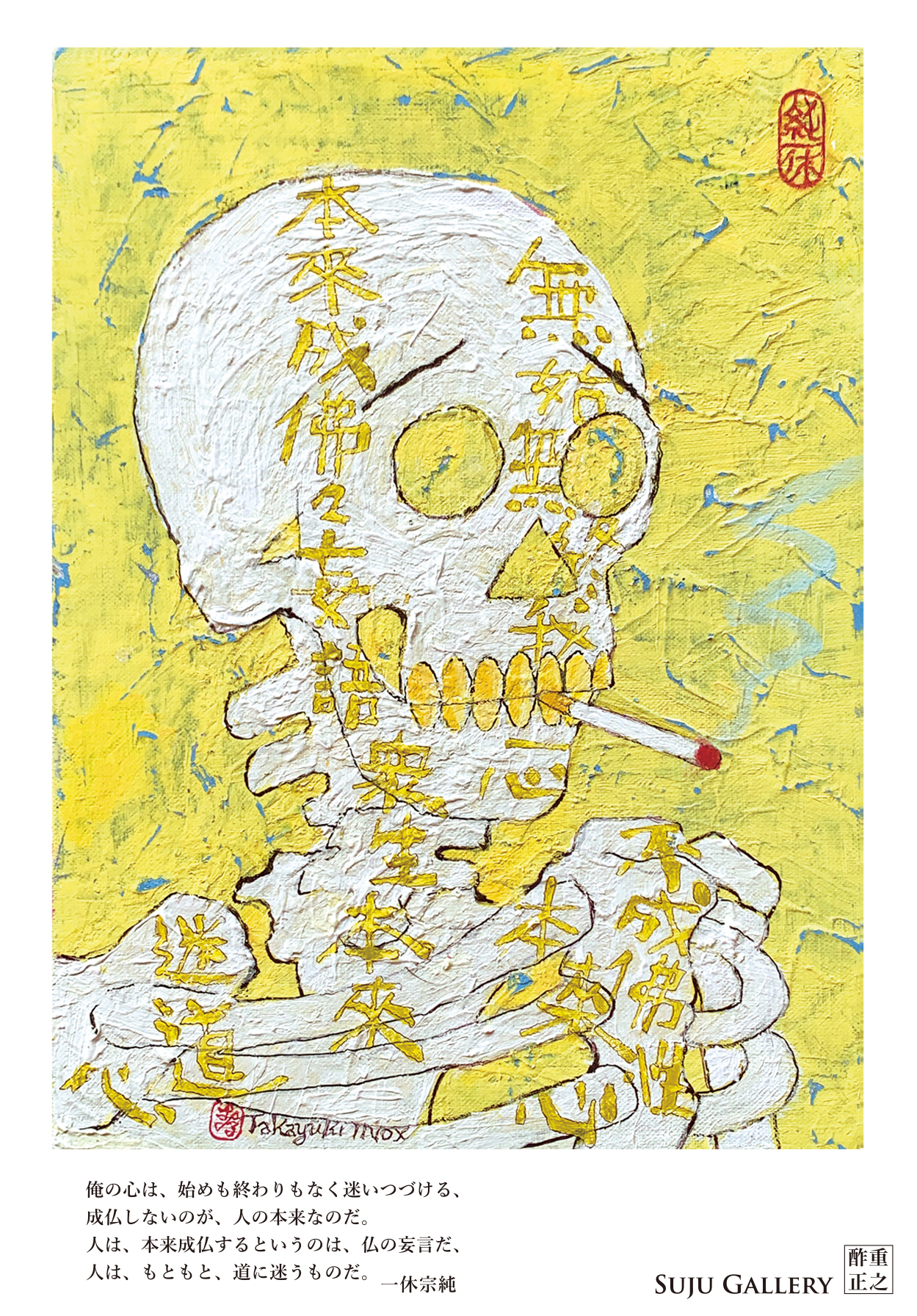

「狂雲集 一休さんの詩の世界」軽井沢の酢重ギャラリーで7月30日〜8月16日。

また一休さんである。ブログを振り返っても一休一休。どんだけしつこいねん。

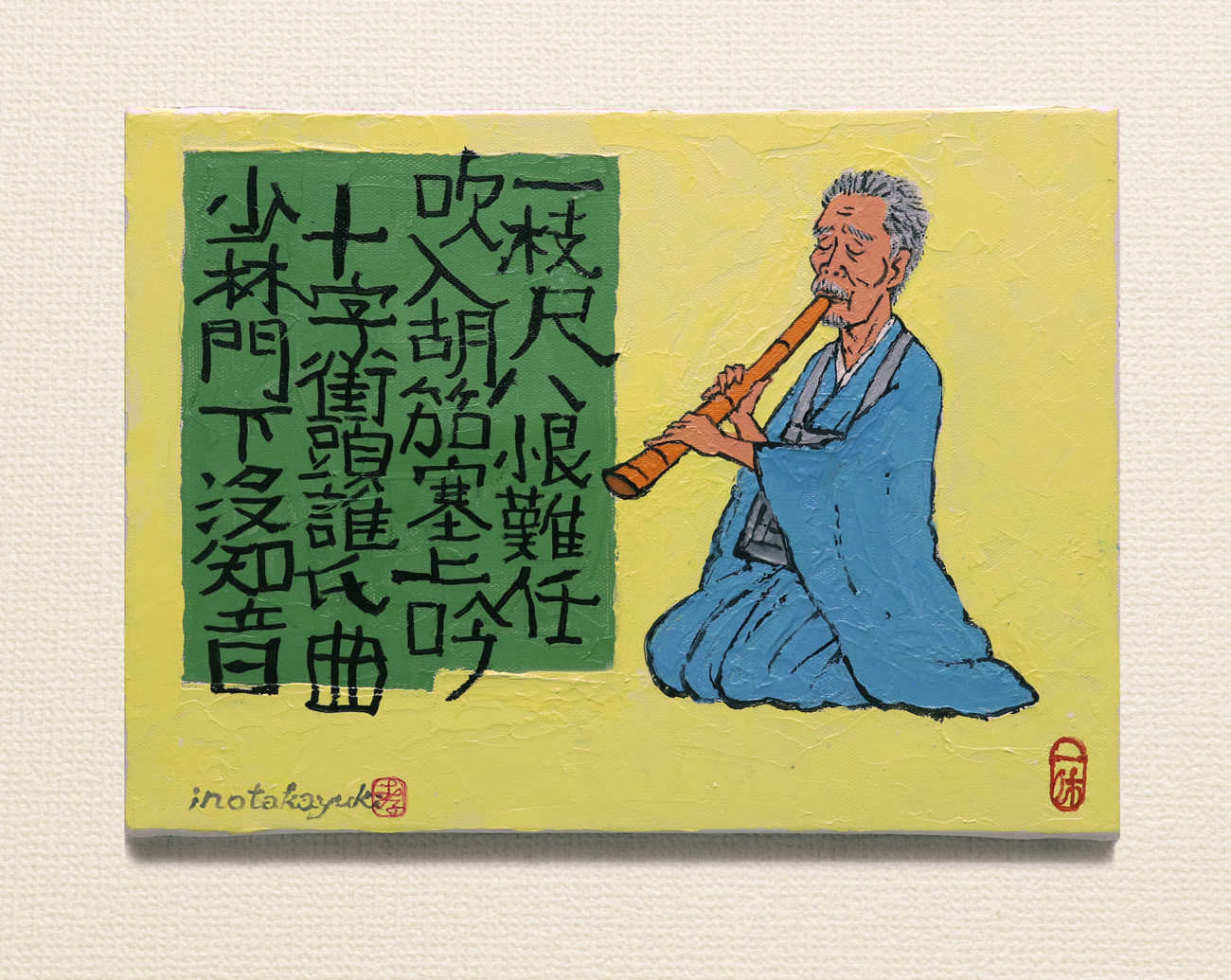

首尾貫徹しない態度の持ち主、一休宗純も、漢詩だけはしつこくずっと作り続けていた。千首を超える漢詩は「狂雲集」という詩集にまとめられている。恋に悶える愛欲漢詩、情事をあからさまに綴ったエロ漢詩、禅門禅僧への悪口漢詩、高らかに自分を持ち上げておきながら時々自己嫌悪になる正直漢詩……あと意外にのんびりしたのほほん漢詩も時々あって、それもいいです。

一管の尺八は、悲しみを伝えて、心は堪えがたい、

辺境に吹く胡人の芦笛の調べが偲ばれる。

町中で吹く尺八の音は、何の曲か、

禅門に一緒に尺八の音色を語り合う友はいない。

今度の個展は一休さんの漢詩を絵画化したものがメインです。加えてZENをテーマに作ったもの、合わせて約50点。

東京で展示をやると、ふだん人付き合いも愛想も良い私だから、多くの人が見にきてくれるのだが、軽井沢に友達は少ない。というかギャラリーの人しか知り合いはいない。だからお客さんも少ない。別段個展をやりたいわけじゃないのだが、ギャラリーのTさんが昨年の一休寺のトークショーにまで現れて頼まれた。驚いてつい弾みで「やります」と受けてしまったのだ。人を動かすのも、自分を動かし続けるのも執着心。

私のことをよく知っている人は、また一休かと思うでしょう。私自身がそう思っている…。だが、それは半径の小さい世界の話で、世間はほとんど知らないことなのです。自分もまわりも飽きてきた頃にようやっと世間に届くと言います。

先月、Eテレの「日曜美術館」に出ました。(特集「ユニークな肖像画が語る異色の人物たち」)これもしつこく一休一休やり続けていたからこそではないか。実は未だに、一休さんをテーマに絵を描くことには飽きてはいない。マンネリの中に常に新鮮さを見出すことが、偉大なるマンネリへの道なのである。長い人生はマンネリを抜きには過ごせないのです。

あ、申し遅れましたが、暑中お見合い申し上げます。

この絵は2年前軽井沢に滞在していた頃を思い出して描きました。雲場池の周りを歩いている写真を元にした。酷暑の中、暑い東京を抜け出して軽井沢で過ごせる…それだけでも個展を引き受けた甲斐はあるというもの。東京からは新幹線で1時間(5000円くらいだったかな)で行けます。4回くらい東京と軽井沢を行き来しようと思っていますので、行ってやろうというご友人の方は連絡ください。

2021.10.28

一休フェス

今年からブログを不定期更新にしたら、案の定、全く更新しなくなりました。

かろうじて更新するときは、何か特別なお知らせや、イベントのある時だけになっています。4月以降はほぼ一休さん関連のことばかり。今回もそうです。でも、今回がある意味“ファイナル一休”かもしれません。私の一休を追う旅がたどり着いた場所。

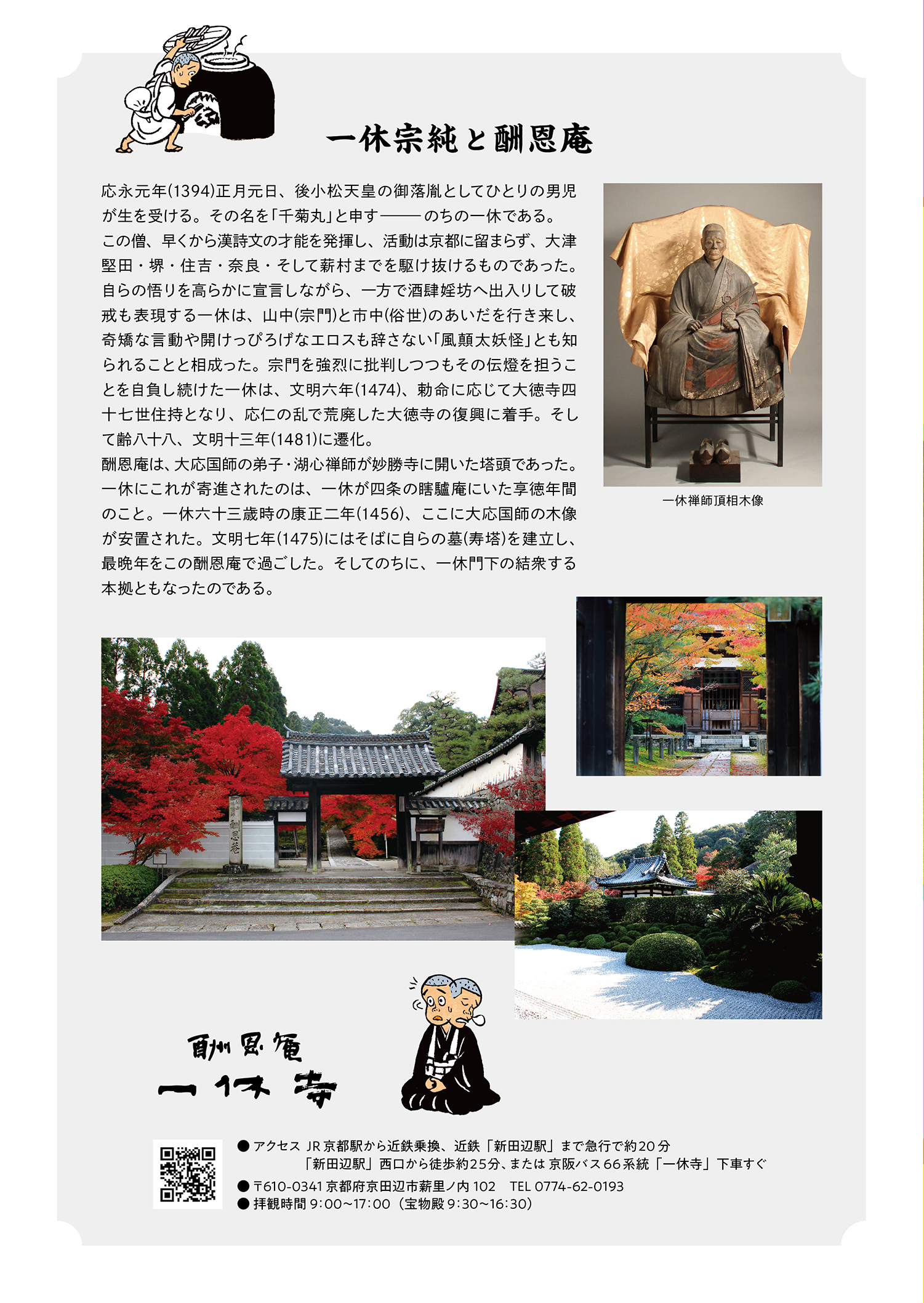

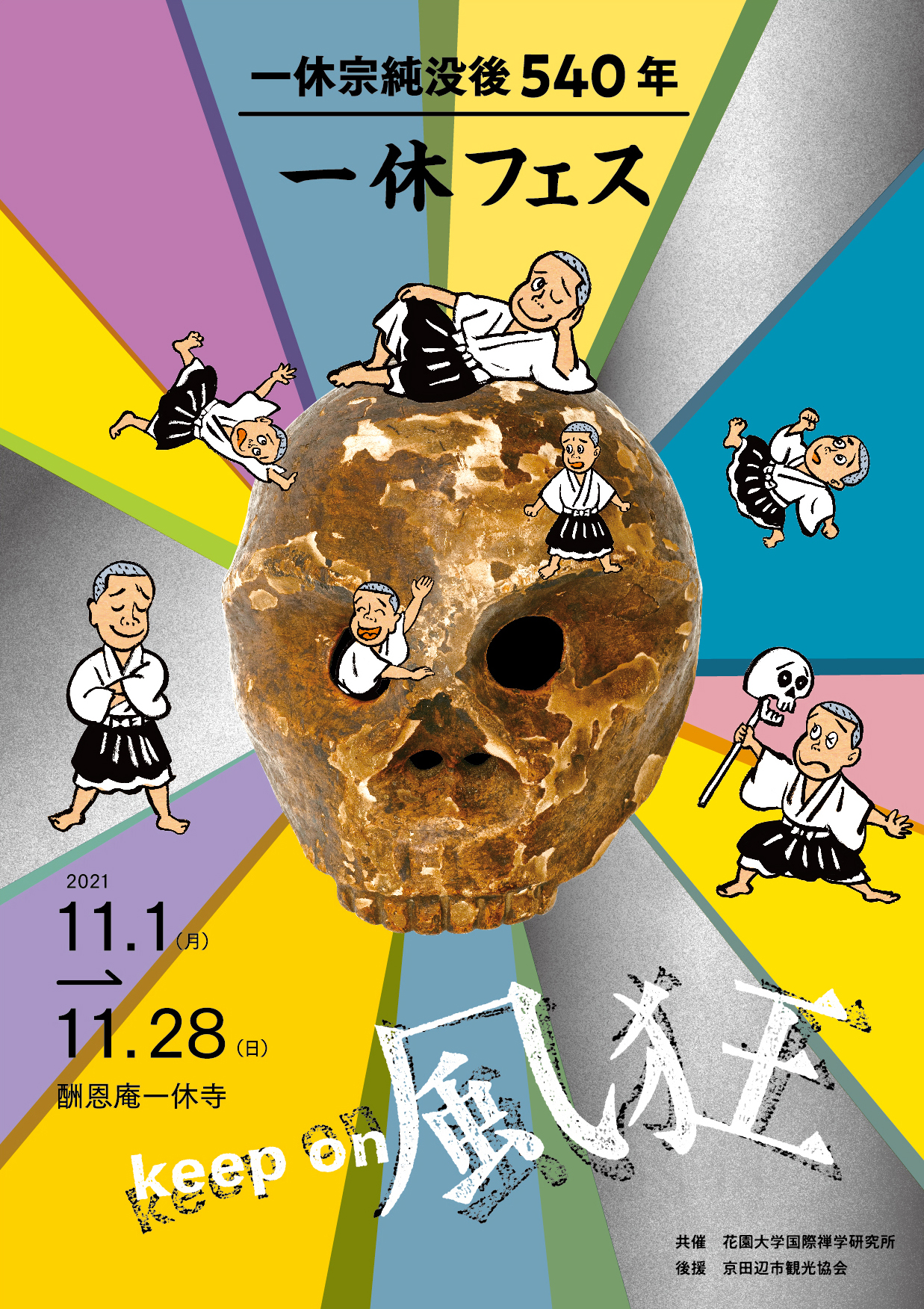

11月1日から28日まで、一休さん終焉の地、酬恩庵一休寺にて「一休宗純没後540年 一休フェス 〜keep on 風狂〜」が開かれます!

高僧の名前にフェスをつけて許されるのは一休さんくらいでしょう。また似合うのも。

誰がつけたんですか、こんなタイトル。

はい、私です。

酬恩庵一休寺の副住職、田邊宗弘さんが、私の4月のHBギャラリーの個展「風狂」を、「ウチのお寺でもやれませんかね」とお声がけしてくださいました。この「ガムテープの一休さん」もついに、本物の一休像と並ぶわけです。感慨深すぎますよ……。

フェスと銘打ったからには、展示以外のイベントもいろいろ。

まず、これが極めて重要なんですが、一休寺には「開山堂」というお堂がありまして、屋根の修復をしないといけないんです。そういうのって国からお金が出たりするんじゃないの?って思うでしょう。開山堂が建てられたのは昔々なんですが、実は一回、大正時代に建て直しているんです。そのため文化財未指定。屋根は檜皮葺で葺き替えると40年くらいは持つけど、いかんせん短命です。

この開山堂の屋根を思い切ってチタンにしようと一休寺は考えています。

実はチタンは金閣寺などでも採用されていて、今回担当される棟梁、木下幹久さんが手掛けています。また木下幹久さんの義父である木下孝一さんは数寄屋大工の名工だった人で、一休寺とも深いご縁のある方です。現代の知恵と技術を伝統に結びつけるプロジェクトなんです。

それでね、よかったら皆さんの暖かいご支援も賜りたいってことで、クラウドファンディングも行います。

リターンとして、特製「一休さん手ぬぐい」他、ここでしか手に入らないいろんなものを用意しております。下記のリンクよりクラファンのページに飛べます。どうぞよろしくお願いします。↓

令和に息づく新たな文化財を創る。酬恩庵一休寺 開山堂修繕にご支援を

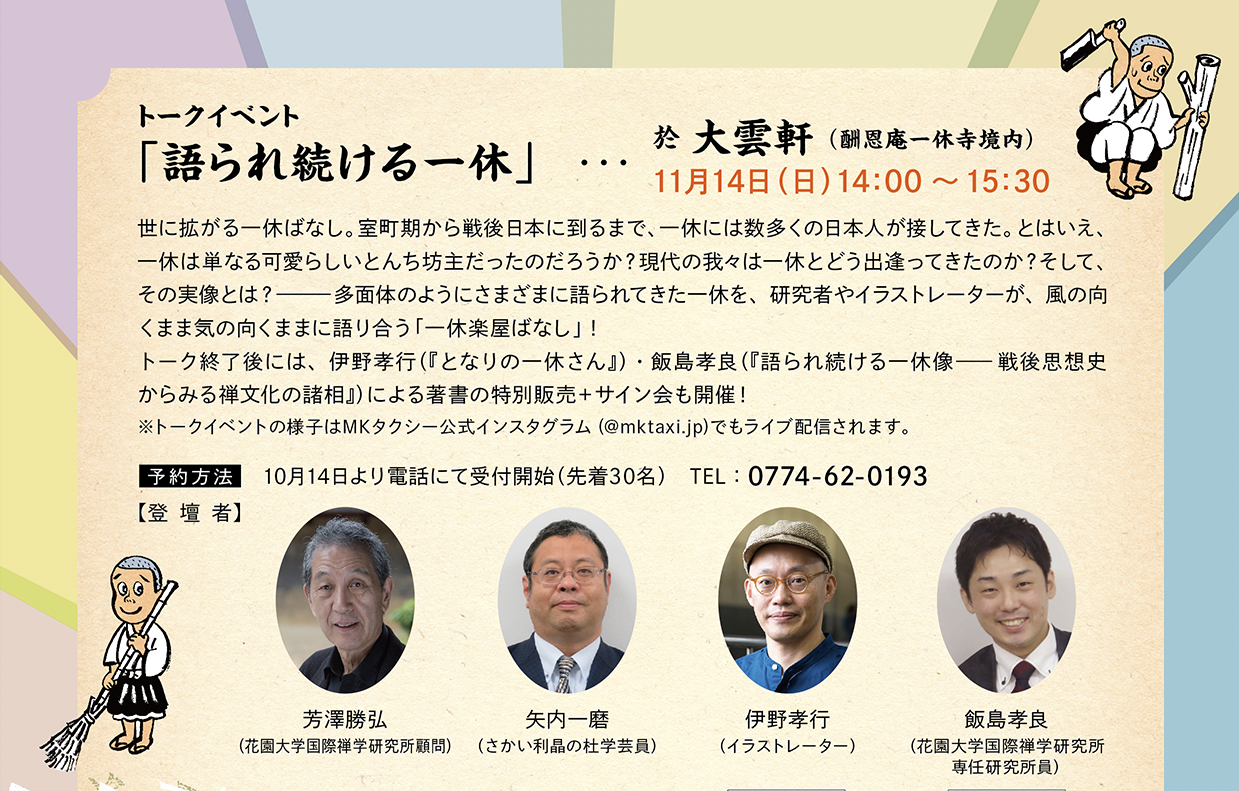

あとは、トークイベントあります。

もう、すごいですよ。日本を代表する一級の一休研究者の先生方が三人も出てくださいます。私も客席にまわって聴きたいくらいです。しかも無料という太っ腹。もう満席に近いようですが、当日Instagramで配信もされますので、よかったら聞いてください。

ま、そんなとこだったかな。

あ、とんち菓子「通無道」(つうむどう)というのを開発したんですよ。一休寺×萬々堂さんで。萬々堂さんは奈良の老舗和菓子屋。この「通無道」ていうのは拙著『となりの一休さん』の漫画が元になってるんです。これも副住職のアイデアと実行力のおかげです。

歴史あるお寺が現代とどう結びついて、何をやるのかっていうのは、いろんなお寺が試行錯誤されていると思います。

一休寺は私なんかに声をかけてくれるんだから、ヘンですね。大丈夫かなぁ。

ぜひ、この秋は紅葉の名所、日本禅の重要地、酬恩庵一休寺にいらしてください。